Capítulo 2

Fue la propia Valentina quien tomó la decisión de venir a casa un viernes por la tarde, cuando salíamos del colegio bajo una lluvia menuda y confidencial. Y yo no había notado que ese día parecía más triste que de costumbre.

—Hoy no es un día cualquiera —me dijo—. Invítame a tu casa.

Me quedé mirando a dos chicos del grupo, Zacarías Clemente y el del padre domador, que se habían puesto a jugar en la acera ante la expectación de los transeúntes. Y aproveché la juerga que se traían para cambiar la conversación.

En las casas imaginarias no se acostumbra recibir amigos. No están preparadas como las otras. Ni siquiera tengo un televisor para pasar el rato y sólo hay una mecedora donde me siento yo. Además es frecuente que el ascensor se estropee y haya que subir los siete pisos andando. Y lo peor es cuando te quedas atrapada entre el tercero y el cuarto, mientras los gatos se comen los geranios colgantes, se mezclan con el turno de las palomas y te echan a perder, en un minuto, el equilibrio ecológico del tejado.

—Invítame —insistió Valentina—. Hoy es mi doblecumpleaños.

Ella dijo doblecumpleaños, pero yo entendí cumpleaños, simplemente, por esa manía de escuchar sólo a medias. Me di cuenta, en cambio, de que estaba atribuyéndose más edad de la que tenía.

—¿Cuántos dices que cumples?

—Doce —respondió Valentina—. Dos más que el año pasado.

Me explicó que había decidido cumplir dos años cada vez porque tenía prisa en hacerse mayor y no quería andar perdiendo el tiempo a lo tonto de año en año, de manera que al siguiente cumpliría catorce y enseguida los dieciséis. Con ese método esperaba obtener el permiso de conducir mucho antes que su hermano mayor.

Pero en mi casa nadie tiene ganas de celebrar cumpleaños —añadió—, por eso se me ha ocurrido celebrarlo en la tuya.

Así como el padre trabajaba en turno de noche, la madre de Valentina dedicaba la jornada a limpiar varios comercios de la zona. Y a ella le correspondía cocinar para toda la familia. En cuanto al hermano mayor, su única ocupación consistía en comerse catorce mandarinas diarias, sin dejar ninguna a los demás.

—De acuerdo —accedí—. Lo celebraremos en mi casa.

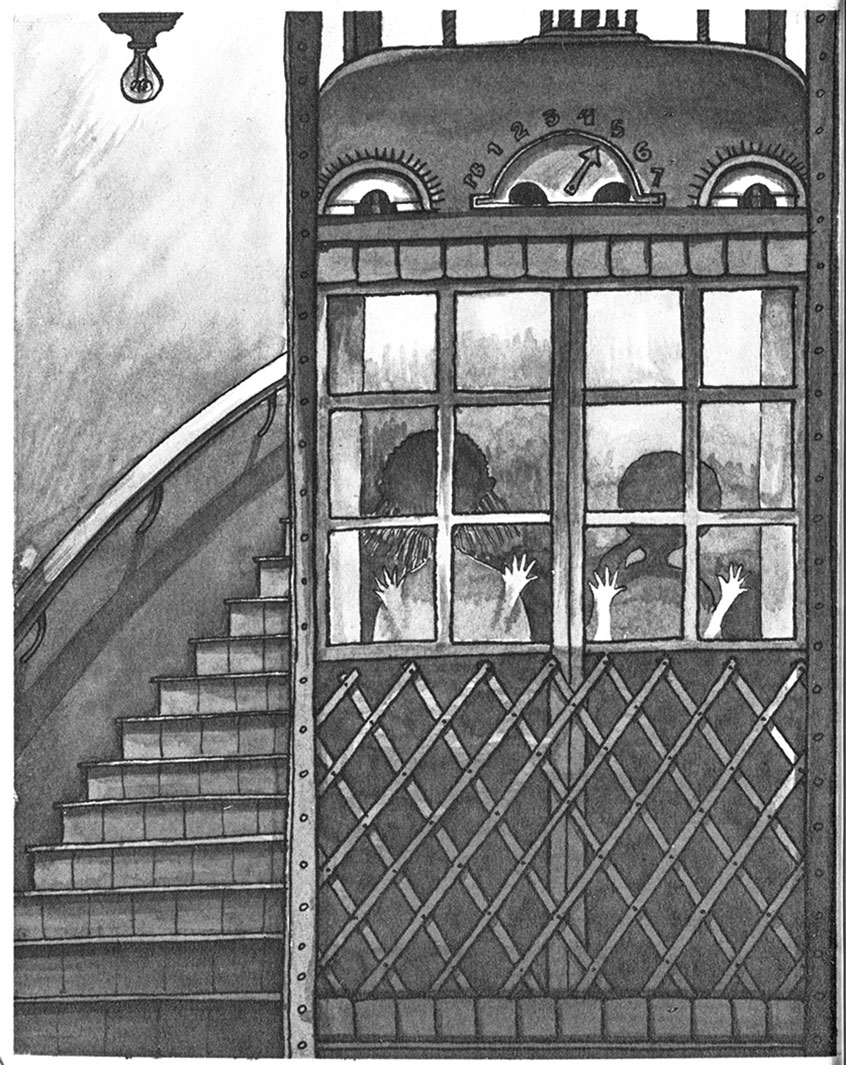

Por ese día, precisamente, volvió a estropearse el ascensor. Yo me había adelantado al entrar, porque las casas imaginarias no se localizan con tanta facilidad como las otras, y los ascensores suelen estar en esos recovecos tenebrosos por donde nadie quiere aventurarse. Y ya al ponerlo en marcha noté ese zumbido que anuncia las catástrofes.

Subimos con normalidad hasta el tercer piso y nada más rebasarlo el ascensor se paró en seco.

—¿Ahora qué hacemos? —se inquietó Valentina.

Se había atado la trenza con un pañuelo de lunares grises, a juego con el suéter, para celebrar su doblecumpleaños. Y yo creo que también le habían crecido algo los ojos.

—Esperar —le contesté.

Porque yo tengo una larga práctica en incidentes como éstos. Y me senté en mi rincón preferido a contarle la historia de Sirio, mi perro dálmata, que murió atropellado por un coche el año pasado, cuando salíamos del Retiro. Pero ella no me prestaba atención.

—Será mejor que llamemos al timbre de alarma para que venga el conserje.

¿Qué conserje? Ésta es una de las razones por las que resulta complicado traer invitados a las casas imaginarias. Hay que empezar por explicarlo todo.

—En las casas imaginarias no hay conserjes.

—¿Y vecinos?

En eso no había pensado. Yo no me había encontrado con ninguno. Y, en cualquier caso, seguro que no se trataba de esa clase de vecinos que te preguntan por los estudios en las escaleras y acuden a rescatarte con una llave inglesa cuando te quedas atrapada en el ascensor.

—¿Y quién va a sacarnos de aquí?

Por toda respuesta el ascensor se estremeció, volvió a detenerse como para tomar aliento y salió disparado hacia el séptimo. No había acabado de llegar cuando inició el descenso, para emprender de nuevo la subida a toda velocidad. Valentina, entre tanto, iba poniéndose cada vez más pálida; del negro nigeriano pasaba al mulato habanero, y el suyo llegó a parecer un simple moreno de playa, como si hubiera estado unos días tomando el sol.

—Claudia —me reprochó—. Tú no estás jugando limpio.

Como si la culpa fuera mía. No se hacía cargo de lo difícil que resulta controlar esta clase de ascensores. No están engrasados como los otros ni se someten a revisiones periódicas. No se comportan con la misma responsabilidad, por así decirlo. Y nunca sabes con certeza adónde van a llevarte.

Intenté explicárselo a Valentina, pero no me prestaba atención. Y en cuanto nos detuvimos se precipitó hacia las escaleras, dejándome con la palabra en la boca. Justo en ese momento se fue la luz.

—Y ahora a oscuras —protestó—. ¡Ya está bien!

Ninguna de las dos llevábamos cerillas ni se nos había ocurrido meternos una linterna en el bolsillo para casos de emergencia. Bajo la luz mortecina que llegaba desde el patio, Valentina me seguía, pegándose a mí como un remordimiento.

—Se habrán fundido las bombillas —aventuró.

—Que yo sepa, en las casas imaginarias las bombillas no se funden.

Es verdad. Yo nunca he tenido que cambiar una bombilla ni desatascar un fregadero. Y si descubro una invasión de mariposas azules dentro de la tetera, no se me ocurre combatirlas con insecticida. Hay que entender cómo funciona esto.

—¿En qué piso estamos?

—En el cuarto.

Antes de llegar al quinto Valentina se pegó un tropezón. Se puso tan furiosa que se negó a seguir andando.

—Estás haciendo todo lo posible para que no suba a tu casa.

—¿Pero qué he hecho yo?

—Estropear el ascensor y fundir las luces de la escalera. ¿O crees que no me he dado cuenta?

Y yo no lo había hecho adrede. Son cosas de la imaginación, le expliqué. Una nunca sabe por dónde va a salir. Recuerdo perfectamente el día que me encontré a Drácula sentado en la mecedora del cuarto de estar. ¿Iba a querer yo que Drácula estuviera allí, quitándome el sitio? Pues claro que no. Pero allí estaba el tipo, con mis audífonos puestos, balanceándose para atrás y para adelante al ritmo de la música. ¿Qué iba a hacer yo? Tuve que subirme al tejado y quedarme con las palomas hasta que se marchó.

—No me hables de Drácula ahora —suplicó Valentina.

Y alguna razón misteriosa la empujó a ponerse en movimiento con tal rapidez que ganó los últimos pisos delante de mí, certera como una gata y sin un tropiezo. Salvó el tramo que lleva a la buhardilla y se quedó esperándome ante la puerta.

—¿Habrá luz?

—Siempre hay luz. Lo que se estropea con más frecuencia es la ducha; sobre todo cuando estoy cansada y no tengo deseos de bañarme.

Como me había figurado, todas las lámparas del interior estaban encendidas, y el sol poniente se reflejaba en los cristales de la ventana con destellos dorados que atravesaban, como lanzas, el cuarto de estar. No podía decirse que las cosas estuvieran en orden. Había libros de cuentos tirados por todas partes y los carteles de animales que terminé de dibujar la semana pasada. Encima de la caja de música se veía la cáscara de una mandarina, arrugadita y consumida como si fuera de cartón.

—No sé por qué está tan revuelta —comenté—. Las casas imaginarias se ordenan solas.

Y así fue. Cuando volvimos de lavarnos las manos, todo presentaba una apariencia ordenada y limpia; los libros colocados en la estantería y un florero con tres anémonas frescas encima de la mesa. Ni rastro de desperdicios atrasados. Junto a la mecedora había un taburete de madera, paticojo, que dos minutos antes no estaba allí.

—No es muy cómodo —opinó Valentina—. Hubiera preferido una mecedora como la tuya.

Lo decía como echándome en cara que no hubiera querido ofrecerle un asiento más confortable. Seguía pensando que yo lo hacía a propósito, porque no me gustaba que se hubiera entrometido en mi casa imaginaria.

—El cuarto de estar es demasiado pequeño —añadió—. Ni siquiera cabe un piano.

Por lo visto tenía la intención de meterme allí un piano para practicar escalas y estudiar sus lecciones, porque, de mayor, no quiere ser una de esas personas que se arrepienten de no haber aprendido a tocarlo cuando eran niños.

Lo que más le atraía era la claraboya del dormitorio; contemplar, a través de ella, el revoloteo de los pájaros en la algarabía que forman a la puesta de sol; los tintes rojizos que iban cobrando las nubes; malvas, casi verdosos. Cómo se adivinaba apenas, recostado sobre una torre, el pálido esbozo de la luna.

Por lo demás, se notaba a leguas que la buhardilla la había defraudado. Miraba tristemente mi suelo de mosaicos, blanco y negro, con dos baldosas partidas en una esquina y tan frío que te obliga a dar saltos cuando vas descalza.

—Yo esperaba otra cosa —comentó.

—¿Qué cosa?

Candiles de cien bujías que tuvieran la transparencia de los diamantes. Alfombras sembradas de flores con dragones pequeños adormilados sobre la hierba. Y esos divanes interminables, blancos como la espuma, donde naufragar entre almohadones de seda.

—Ni siquiera hay una video —observó Valentina.

Tomó la caja de música y levantó la tapa con la esperanza de oírla sonar; pero casi nunca tiene cuerda.

—Sería estupendo que hubiera una pantalla gigante de televisión —siguió diciendo—, con las nuevas tabletas y un iPhone en todas las estancias. Y por no haber, ni siquiera hay estancias. Esto es una habitación vulgar y corriente.

Entonces abrió la nevera. Tiró de la puerta y el aire frío la congeló como un fotograma, los dedos en la manilla y la cabeza adelantada. No podía creerse que dentro sólo hubiera un par de porciones de queso y algún envase de naranjada.

—¿Y no hay nada más? —preguntó.

Estaba soñando con bombones como piedras preciosas envueltos en oro y esmeralda, con montañas de tartas de crema, chorreando arroyos de merengue y cataratas de chocolate; con verdaderos castillos de helado de fresa; y todo lo que le ofrecían era un refresco de naranja, que ni siquiera contenía fruta al cien por cien.

—¿Ésta es la nevera de una casa imaginaria? —gimió—. ¡Ésta es la nevera de un pintor sin éxito!

—Yo no puedo hacer nada —me defendí, porque a buen seguro que ya estaba echándome la culpa—. Yo no me ocupo de ir al mercado. Cuando tengo hambre vengo a echar un vistazo. Como lo que me encuentro.

—Lo que te imaginas —rebatió indignada.

Estaba indignada al pensar que tendría que celebrar su doblecumpleaños con una porción de queso. Me di prisa en tomar la mía.

—Yo no mando en mi imaginación, para que lo sepas.

—¿Cómo que no?

—Como que no. A ver si crees que la imaginación es un mando a distancia. Ahora conecto con un campo de golf y luego con un programa sobre las costumbres de los pelícanos.

—Exactamente —insistió Valentina, pasando por alto los matices—. Tú te imaginas lo que quieras.

—¿Lo que quiero? ¿Iba a querer yo que Drácula viniera a sentarse en la mecedora, mientras yo estaba regando los geranios, y se pusiera a oír música con mis audífonos?

—Que no me hables más de Drácula —dijo Valentina.

Se comió el queso a regañadientes y se bebió su refresco.

—Encima, de naranja. Cuando sabes de sobra que lo prefiero de manzana.

Fue al salir de la cocina cuando descubrió la puerta de madera que hay junto al dormitorio, detrás del recoveco. Inmediatamente trató de hacer girar el picaporte.

—¿Adónde lleva?

—No sé. Yo creo que da a un trastero.

—Déjame la llave —pidió.

Me costó mucho trabajo hacerle entender que yo no tenía la llave.

—¡Eso no es posible! —exclamaba con aspavientos de asombro—. ¡Te imaginas una puerta y te la imaginas cerrada!

—Yo no me la he imaginado. La puerta ya estaba aquí cuando yo llegué.

—¡Pero está cerrada!

—¿Y qué iba a hacer yo?

—Abrirla.

—Si no tengo la llave.

Valentina se sentó en el suelo contra el batiente, los codos sobre las rodillas, la cara entre las manos; una expresión de abatimiento a todas luces fuera de lugar.

—Si yo viviera en una casa imaginaria —iba diciendo—, y en la casa imaginaria hubiera una puerta misteriosa, lo primero que habría hecho sería dejar la llave puesta en la cerradura.

Pero no tenía paciencia para lamentaciones inútiles. Enseguida se levantó con actitud resuelta.

—Si dispusiera de una herramienta, intentaría forzarla.

—Valentina —observé—, tú no puedes meterte en esto. Las casas imaginarias son de uso particular. Tú no puedes instalar un piano en el cuarto de estar, ni poner candiles de cien bujías ni abrir puertas que no tienen llave.

—Ya lo veremos —dijo. Se había agachado de nuevo a atisbar por el ojo de la cerradura—. Hay un montón de muebles viejos.

—Y telarañas —dije yo.

—Eso parece un cuadro sin enmarcar.

De súbito se apartó de la puerta y se volvió a mirarme de una manera insistente y al mismo tiempo desviada, como si en realidad no estuviera mirándome o no me reconociera.

—¿Hay un espejo ahí dentro?

—Que yo sepa, no.

—¡Qué raro! —exclamó. Y se quedó inmóvil, con los pensamientos como acorralados y ese aire de desvelo que nos provoca el misterio—. He tenido la sensación de verme a mí misma.

Creí que alucinaba, porque yo no esperaba encontrar nada sorprendente detrás de la puerta. Contra lo que pueda suponerse, la gente imaginativa no carece de sentido común.

—Te habrás reflejado en el metal de la cerradura.

Entonces, con esa facilidad para pasar de un estado de ánimo a otro y esa determinación que le hacía crecerse ante los obstáculos, la cara de Valentina cobró una expresión resuelta y sus ademanes se volvieron certeros. Yo no había sospechado que fuera tan batalladora.

—Claudia —me informó—, tú no la has buscado bien. Esa llave tiene que estar en alguna parte.

Y en cuestión de un momento puso las habitaciones patas arriba; arrastró muebles, zarandeó colchones, volcó las jarras, investigó los cuencos. Y se tomó el trabajo de abrir, uno por uno, en perfecto orden y hasta llegar al último, los innumerables cajones de mi armario. El brillo de sus ojos se anticipaba al triunfo.

—Seguro que está aquí.

No se equivocaba. Entre los objetos inesperados que fueron apareciendo en los interiores, miniaturas de los sueños, caprichos, antojos de una tarde, nos apresuramos a retener un llavero en forma de argolla con tres llaves de hierro pulidas por el uso. Las tres de cabeza redonda, con las mismas ondas en el peinado, el mismo quiebro en la cintura y las misas mellas en la sonrisa.

Y aunque era imposible diferenciarlas a simple vista, elegimos sin vacilar una de ellas. Introdujimos la primera llave en la cerradura y la puerta cedió.