Capítulo 4

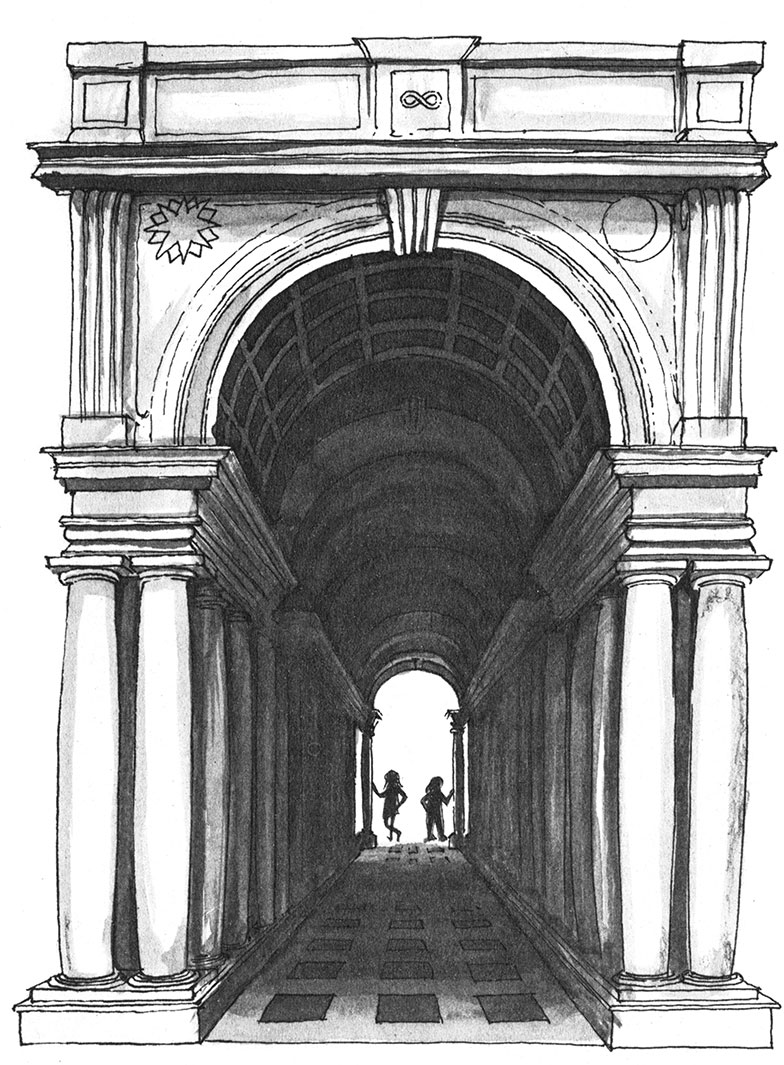

Apenas traspasamos el umbral, nos vimos ante un tramo de escalones anchos, muy pulidos, que ascendían directamente a una arcada franca, enmarcada en mármol, de una blancura tan deslumbrante que nos echamos hacia atrás, parpadeando, porque aún teníamos en los ojos la penumbra de la buhardilla.

—¿Dónde estamos?

—No lo sé. No conozco esto.

Subimos hasta el arco, de puntillas, y, cautelosamente, atisbamos el interior. Al fondo, sentado a una mesa de considerables dimensiones, entre muebles insólitos y aparatos de utilidad indescifrable, había un chico, algo mayor que nosotras, concentrado en el manejo de una computadora, de aspecto a cual más raro la computadora y él.

—¿Qué estará haciendo?

—¿Se lo preguntamos?

—Ni se te ocurra —susurré.

Y nos dedicamos a contemplar sin disimulo aquel decorado de ficción, alumbrado por una luz cruda y potente que no supimos de dónde procedía, y a observar las actividades del chico con la curiosidad en aumento. Impacientes por llamar su atención íbamos pasando de los cuchicheos a los comentarios en voz alta, dejando escapar la risa; Valentina se cansó de esperar y aventuró un paso al frente.

—¿Podernos entrar?

—Sí —dijo el chico—, adelante.

Pero no cambió de postura ni levantó la cabeza. Desde más cerca, distinguí las figuras de los animales en la pantalla y la composición tan original que presentaba el cuadro.

—Parece que nos hemos perdido —dije entonces.

El chico volvió la cara hacia mí. Y se quedó mirándome, todo redondo, los ojos, la boca, los agujeros de la nariz, como si yo fuera la protagonista de una serie de televisión, o como si acabara de soltar una de esas tonterías que suelen escapársenos en las situaciones imprevistas. Pero estaba segura de que éste no era el caso. ¿Qué había dicho yo?

—Es que no hemos conseguido abrir la puerta de casa —añadió Valentina, a modo de disculpa—. Y no sabíamos que aquí hubiera otra vivienda.

Y el chico se dejó caer en el asiento sin articular palabra, porque se había puesto de pie con el sobresalto. Y allí estábamos, Valentina y yo, como dos ejemplares extrañísimos bajo la lente absorta del entomólogo; tan intimidadas por su actitud que ni siquiera nos atrevíamos a mirarnos.

—No puedo creerlo —balbuceó por fin con un intento de sonrisa—. ¿De dónde habéis salido?

—Del pasado —dijo Valentina alegremente.

—Ya se os nota.

En cualquier sentido que lo tomáramos, no era una observación muy amable. Por nuestra parte, nos guardamos muy bien de hacer ningún comentario sobre el disparate de su peinado y los imposibles adornos que llevaba encima. Eché una ojeada a Valentina para ver el aspecto que presentaba y hasta qué punto nos habíamos ensuciado con el trasiego de la buhardilla. Pero un detalle de mayor importancia dejó sin relieve todos los demás.

¡No llevaba puesto el reloj! De buenas a primeras, sin ninguna razón que lo justificara, había desaparecido de su muñeca. Yo era testigo de que no se lo había quitado al entrar ni lo había dejado en ningún sitio. Sencillamente, el reloj de las buenas horas había regresado al país de los recuerdos.

Entonces me volví como un rayo buscando a Sirio y retrocedí a trompicones hasta la arcada. Me asomé al rellano. Doblé el cuerpo sobre la barandilla. Lo llamé por su nombre. Una vez. Dos veces. Nadie me respondió; tan sólo el reflejo de mi propia figura en el silencioso brillo de las escaleras.

Sirio no estaba allí.

Tardé un poco en regresar. Vi que el chico me observaba a distancia con un asomo de inquietud, intentando averiguar, probablemente, cuáles eran los pensamientos que me retardaban el paso.

—¿Esperáis a alguien? —quiso saber.

—No —respondió Valentina—, venimos solas.

Estaba apoyada en uno de aquellos aparatos de superficie satinada y finalidad incógnita, que producía un zumbido muy tenue, apenas audible. Lo noté por las vibraciones.

—Queríamos bajar a la calle —añadió—, pero no hemos encontrado la salida.

—Os acompaño luego —se ofreció el chico—. No hay prisa.

No tenía que decírnoslo. Nada nos parecía más urgente que quedarnos a disfrutar de aquel sitio fabuloso. Una puerta alta y traslúcida se abría a la derecha, bajo otra arcada de mármol. Y entreví una más, de madera vieja y deslustrada, semioculta en el ángulo que formaba la pared.

—Pues ésa no es la puerta por la que entramos —reflexioné poniendo en duda mi sentido de orientación.

El chico siguió la dirección de mi mirada.

—No habréis hecho un viaje tan largo para marcharos nada más llegar —apuntó.

Lo dijo sin ironía. Como si hubiéramos llegado realmente de un lugar muy lejano. A continuación abrió un mueble espectacular y nos ofreció batidos de frutas. Manzana para Valentina y naranja para mí. La nevera era futurista.

—¡Bien! —exclamó Valentina—. Esto es mucho mejor que tu casa imaginaria.

—¿Qué casa es ésa? —preguntó el chico.

Pero yo no estaba dispuesta a someterme a un interrogatorio, cuando tenía, por mi parte, tantas preguntas que hacer.

—Vivo aquí al lado —me apresuré a aclarar para ahorrarme otras explicaciones—. Ella es Valentina y yo soy Claudia.

—Sé perfectamente quién eres —me atajó—. He visto muchas fotografías tuyas.

—¿Fotografías mías?

Eso sí que era algo inesperado. Sin duda alguna estaba confundiéndome con otra persona.

—A montones —dijo el chico—. Llevabas esa ropa ridícula y ese horrible corte de pelo.

Me quedé mirándolo con los ojos boquiabiertos.

—¿Qué le pasa a mi corte de pelo?

—¡Puf! —hizo el chico—. Da risa.

Y se dirigió a Valentina, con una deferencia que a todas luces no usaba conmigo.

—El tuyo me gusta más —le informó—. Un peinado clásico. Estás igual que en el cuadro.

—¿Me conocías? —preguntó Valentina.

—¿Quién no te conoce? —dijo el chico.

Y ella se echó a reír. Se había encaramado sobre el aparato, con las piernas recogidas, y no se daba cuenta de que estaba vibrando de la cabeza a los pies.

—¡Estupendo! —celebró—. ¿Has oído, Claudia? Somos famosas en el barrio y no nos habíamos enterado.

—No sólo en el barrio —precisó el chico—. El Retrato de Valentina estudiando su lección ha dado la vuelta al mundo.

Nos quedamos pasmadas. Pensé que aquél podía ser un caso de sueño simultáneo; que Valentina y yo estuviéramos soñando lo mismo. Ocurre algunas veces cuando se trata de amigos íntimos.

El chico, entre tanto, bebía tranquilamente su batido de frutas. Y aunque era el que más hablaba no acababa de desconectarse de la computadora. Volvía a desplazar el punto luminoso para localizar una figura en la pantalla, ampliaba la silueta de un galápago y, de repente, con un toque del cursor, la hacía desaparecer en las profundidades del mar. Nosotras lo veíamos sin mirarlo, rumiando palabras imposibles.

—¿Pero qué has dicho? —le acucié.

Y él, en el tono cansino de un niño al que obligan a repetir una gracia delante de los invitados:

—Que el Retrato de Valentina lo conoce todo el mundo.

—Estás de broma —dijo Valentina.

Porque sabíamos con certeza, Valentina y yo, que su retrato se había quedado en el tibio albergue de los recuerdos, con los libros de cuentos recién estrenados y el primer reloj que nos partió en gajos el día.

El chico no contestó. Seguía atentamente las alteraciones que él mismo introducía en la pantalla. Rectificaba la situación de los corales. Desbarataba la apacible hilera de langostas que desfilaban por el fondo. Una nube de pececillos minúsculos surgía de las cavidades de la roca.

—Es precioso —comenté—. Yo también dibujo animales, pero lo que mejor me sale son los autobuses.

—Y los quioscos de periódicos —terminó el chico con acento de fastidio—. No empieces otra vez con tus historias.

¿Qué historias? Yo no había visto a aquel chico en mi vida, y jamás había tenido la oportunidad de aburrirle con mis historias.

—¿Qué no? —insistió sin despegar las manos del teclado—. Estoy harto de oírtelo contar. Siempre los mismos rollos.

Mi computadora particular se puso rápidamente a proporcionarme datos, informes, explicaciones lógicas a la actitud de aquel desatinado. Quizás hubiera escuchado mis conversaciones fantásticas de hace unos años por el teléfono rojo. Puede que espiara las discusiones ecológicas con los gatos en el tejado. ¿Me habría oído inventar canciones a través del tabique?

Valentina, sin duda, le resultaba más simpática que yo. Con toda paciencia, se puso a explicarle el cometido de aquellos artefactos cuya existencia ni siquiera habíamos sospechado y cuya utilidad no habíamos echado nunca en falta. Se rio de mí porque confundí chip con circuito y no pude definir exactamente lo que era el bip.

—Luego no vengas a contarme que tú, a mi edad, eras una estudiante aventajada y que tenías muchos más conocimientos que yo.

¿Y por qué iba yo a contarle esas cosas?

—Y además, mira, te lo digo para que vayas haciéndote a la idea. No pienso en lo más remoto dedicarme al arte. Ya lo he decidido y voy a ser dentista.

¿Y a mí qué me importaba?

—Dentista —comenté de todos modos—. No correrás grandes aventuras. Y cuando se dispone de aptitudes como las tuyas...

Me interrumpió sin miramientos. Hasta levantó la mano del teclado.

—Se gana dinero.

¡Qué chico! Sólo pensaba en el dinero.

—¿Quién vive decentemente con el arte? —seguía diciendo—. Para eso no basta con el verdadero talento. Hay que ser reconocido; atreverse a pintar el Retrato de Valentina y ser capaz de llevar a cabo una obra como ésta.

Certeramente, con los ademanes de la gente que sabe lo que quiere, seleccionó un archivo. El reflejo de una auténtica obra de arte se proyectó en la pantalla.

—¿Qué es eso? —preguntó Valentina.

Y noté, por la voz, que se le estaban paralizando los pensamientos.

—Un cuadro de tu padre pintado en España hace treinta años. Estamos haciendo un trabajo sobre él en clase de sociales.

Era como un brujo que tuviera el poder de convocar escenas asombrosas en la bola mágica. La muestra de una obra incomparable iba apareciendo ante nuestros ojos maravillados.

—Éstos fueron pintados años más tarde, en la época de los Balcanes. Pero lo mejor de su creación lo está consiguiendo en África.

—¿En África?

Apartamos la vista de la pantalla porque nos faltaban las fuerzas para sostenerla en ningún sitio. Jamás hubiéramos supuesto que la vida llegara a ser tan desconcertante.

—Mi padre ha dejado de pintar —dijo Valentina con voz grave.

—Sí, ya lo sé —admitió el chico. Él parecía saberlo todo—. Pasó una mala temporada. ¿Quién no la pasa? Pero la exposición del cuadro de Valentina fue el talismán que le abrió las puertas del mercado y le ha permitido realizar toda su obra.

Ya no importaba nada más: dónde estábamos, ni con quién, ni en qué fecha impensada del calendario.

—Ese cuadro ya no existe —reconsideró Valentina—. Sería imposible exponerlo.

El chico se adelantó hacia ella, se le metió por los ojos, le sonrió. Tuve que reconocer que era simpático a pesar de todo.

—Fue posible —afirmó con autoridad—. Lo fue.

Aunque ni Valentina ni yo supiéramos cómo.

Y él no se mostraba inclinado a darnos más información. Se desperezó contra el asiento, estirando los brazos, y se incorporó de un salto. Iba descalzo, y no estaba muy bien educado, ésa es la verdad.

—¿Y tú cómo te llamas?

—Claudio —dijo. Y se sonrió.

—Claudio —repetí—. Qué casualidad.

—No fue casualidad —precisó tranquilamente—. Tú te empeñaste en ponerme ese nombre.

Era un chico de ideas fijas, un maniático. Le había entrado la obsesión de responsabilizarme a mí de todos sus asuntos.

Se puso a hacer ejercicios gimnásticos con uno de aquellos aparatos que emitían zumbidos inaudibles, y enseguida saltó otra vez al suelo.

—Ya está bien —se quejó—. Llevo toda la tarde aquí encerrado. Vámonos a dar una vuelta.

—¿Por dónde?

No se detuvo a pensarlo.

—Por el Retiro —nos propuso—. Todavía existe.

—Claro que existe —dije yo—. Los domingos suelo bajar a oír a los músicos. Algunas veces remamos en el estanque.

—Ahora es distinto.

¿Ahora? Esa precisión hizo desbordar el caudal de todas las dudas que me habían ido ocupando en aquel tiempo sin calendarios. ¿Su ahora no era el mismo que el mío?

—¿Qué quiere decir ahora? —le pregunté.

Y él estaba contemplándome con una suave expresión de burla no exenta de ternura. Alargó la mano como si fuera a hacerme una caricia, pero no pasó de la intención.

—¿Cuándo es ahora? —apremié.

—Echando cuentas sin calculadora —vaciló— …treinta años más de los que tienes.

¿Estaba diciéndome que nos habíamos introducido por las buenas en el futuro, sin el trámite obligatorio de los cumpleaños? ¿Que íbamos a tener ocasión de ver las calles de la ciudad, sus edificios y sus tiendas, los últimos modelos de vehículos, tres generaciones después? ¿Qué podríamos conocer las noticias del mundo con treinta años de antelación?

¡Fantástico!

—¿Hasta ahora no te habías dado cuenta? —preguntó Valentina.

—Pues ya no tienes que cumplir los años de dos en dos —le contesté.

Pero se le veía en la cara que tampoco era eso lo que ella quería, y no accedió a acompañarnos sin ponernos sus condiciones: “sólo un paseo y nos marchamos a casa”, porque no estaba dispuesta a quedarse en el futuro sin haber hecho antes su recorrido por el presente, por apresurado que fuera, y la revelación de lo que iba a ocurrirle a su padre le había hecho depositaria de un importante cometido que de ninguna manera podía eludir.

Yo, en cambio, estaba considerando seriamente la posibilidad de instalarme en ese periodo de mi historia; según lo que viéramos por la calle, me decía, según lo que encontrara al salir. Era probable que los gobiernos de las naciones hubieran solucionado ya todos los problemas de la humanidad. Que hubieran terminado los padecimientos que causan el hambre y la contaminación, y cada cual hubiera aprendido a respetar a su vecino. Tiempo no les había faltado para arreglar las cosas.

—Id bajando —dijo el chico—. Voy a apagar los interruptores y enseguida os alcanzo.

Y Valentina se fue sin vacilar hacia la vieja puerta de madera. No vio la otra salida bajo la arcada de mármol que se abría a la derecha. Como si no existiera. Iba tan decidida que di por sentado que conocía el camino y ni por un momento dudé en seguirla. Estaba impaciente por asomarme al mundo con treinta años de anticipación. Y no era la primera vez que me pasaba algo semejante; seguir los pasos de otro por no pararme a pensar. No tuve ocasión de arrepentirme. Valentina probó las tres llaves y la puerta se abrió con la tercera. Nos alcanzó, en el vano, un grito de alarma.

—¡Esa puerta no!

Entreví la figura del chico precipitándose hacia nosotras, en un desesperado esfuerzo por detenernos.

Pero ya era tarde. La puerta se había cerrado a nuestra espalda, y la distancia que nos separaba, tan leve, se había hecho insalvable.

El aire cobró otra densidad. Los sonidos se volvieron más hirientes y sentí un poco de frío. Estábamos a oscuras.

Como dos animalillos acorralados, tanteamos el batiente sin esperanza. Ningún rastro de luz se filtraba del otro lado. Ninguna voz.

—Es inútil—dijo Valentina—. Ya no hay forma de regresar.

La silueta de un ventanuco fue dibujándose en la pared como si surgiera de un sueño, y una claridad mortecina se extendió por el entorno delineando el quebrado perfil de las escaleras. Se dejaba oír muy cerca el rumor de un aguacero y el tráfago de la circulación. Alguien encendió una luz y nos interpeló con aspereza desde un piso más abajo.

—¿Quién anda ahí?

Nos asomamos por la barandilla y vimos a un hombre, con la cara levantada, que vestía un mono azul.

—Es el conserje de mi casa —me dijo Valentina.

Y se inclinó un poco más hacia él.

—¡Soy yo! —le voceó.

—Ahora mismo estaba tu padre preguntando por ti.

Le oímos trajinar recogiendo las basuras, mientras íbamos bajando con movimientos muy lentos, como si acabaran de encenderse las luces del cine después de una película fabulosa.

—Lo prefiero —dijo de pronto Valentina en tono rotundo—. Prefiero estar en el presente aunque tenga que cumplir los años de dos en dos.

Pero yo no me sentía tan conforme. Hubiera querido, al menos, echar un vistazo a la ciudad, hablar con la gente, escuchar la radio; enterarme de acontecimientos remotos que van a producirse sin que nadie lo espere.

—¿Te diste cuenta? —observó Valentina—. Ese chico te trataba bastante mal. Apostaría cualquier cosa a que era hijo tuyo.

Me volví como si me hubiera picado una avispa.

—¿Ése? Ése qué va a ser hijo mío. Yo no quiero tener hijos así. Yo los quiero pequeños.

—No era tan mayor —respondió Valentina, conciliadora—. Sólo tendría dos o tres años más que tú.

—De todas formas, ¿dónde has visto que un hijo sea mayor que su madre?

—Entonces, ¿por qué te conocía?

—Quién sabe —aventuré—, a lo mejor yo también llego a ser famosa.

Estábamos en el portal. Fuimos a las escaleras interiores y bajamos hacia el sótano.

—Además —zanjé la cuestión—, yo no pienso tener hijos.