Lange hatte das 350-Seelen-Dorf sich als ein »Stück Himmel auf Erden« gefeiert. Die adretten, bescheidenen Häuser standen zwischen der Crawfish Stew Street auf der einen und einem Kanal auf der anderen Seite, der zum Bayou und zu herausragenden Ausblicken auf Wasservögel führte, die mit weiten Schwingen anmutig vom Wasser auf Tupelobäume und Zypressen flogen. Nahezu jeder besaß ein Boot, kannte die guten Angelplätze, kam mit seinen Nachbarn aus und genoss ein gutes Krebsessen. Mike Schaff hatte von seinen Nachbarn am Bayou Corne gesagt, sie seien beinahe alle »Cajuns, katholisch und konservativ mit einer Neigung zur Tea Party«. Von ihnen war Mike Schaff jedoch der glühendste Anhänger der Tea Party; er hatte sich ihr angeschlossen, ihre Versammlungen besucht und seine Meinung gesagt. Er war in einem sogenannten Shotgun-Haus aufgewachsen, das früher auf dem Zuckerrohrfeld gestanden hatte, durch das wir gemeinsam gefahren waren, hatte sein Leben lang in der Ölindustrie gearbeitet und wünschte sich eine nahezu vollständig private Welt, möglichst weit weg von staatlichen Regulierungen und Steuern. Doch was würde passieren, wenn eine Gemeinschaft von Menschen wie Mike eine plötzliche Katastrophe erlebte, die sich zweifelsfrei hätte verhindern lassen, wenn man die staatlichen Vorschriften befolgt hätte, fragte ich mich. Welche Einstellung hatte er zum Staat? Konnte ich verstehen, warum er so empfand? Diese Fragen hatten mich zu Mike Schaff und dem Bayou-Corne-Krater geführt.

Denn im August 2012 hatte sich dort eine solche Katastrophe ereignet. Zuerst hatten die Nachbarn winzige Bläschen an der Wasseroberfläche bemerkt. War an einer Gasleitung, die am Grund des Bayou verlief, ein Leck entstanden? Ein Mann vom örtlichen Gasversorger überprüfte die Leitung und erklärte, sie sei in Ordnung. Mike erinnert sich: »Wir bemerkten einen starken Ölgeruch.« Dann schreckte das Rütteln und Rumpeln eines Erdbebens ihn und seine Nachbarn auf. Da es in diesem Teil Louisianas noch nie ein Erdbeben gegeben hatte, meinte eine Frau: »Ein Mülllaster hat einen Container fallen lassen.« Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die in einem Mobilheim knapp zwei Kilometer vom Bayou Corne entfernt wohnte, dachte, ihre Waschmaschine laufe, bis ihr einfiel, dass ihr Gerät schon seit Monaten defekt war.1 Ein Mann aß gerade vor dem Fernseher zu Abend, als das Beben begann.2 Mike erinnert sich: »Ich ging durchs Haus, als ich plötzlich das Gefühl hatte, ich hätte entweder einen Schlaganfall oder wäre betrunken, zehn Sekunden lang; mein Gleichgewichtsinn ging zum Teufel.« Nach einer Weile bemerkte er im Beton unter seinem Wohnzimmerteppich einen Riss. Rasenflächen sackten ab und neigten sich in seltsame Richtungen.

Unweit von Mikes Haus begann die Erde unter dem Bayou aufzubrechen, und am Grund öffnete sich ein Spalt, der wie ein »Schlund« Büsche und Bäume von der Erdoberfläche nach unten saugte. Majestätische alte Zypressen fielen wie in Zeitlupe um, sackten seitlich in das brodelnde Wasser und wurden in den klaffenden Schlund des Einsturzkraters gerissen. Büsche, Grasland und sogar ein Boot verschwanden. An der Wasseroberfläche entstand ein Ölfilm. Um seine Ausbreitung zu verhindern, sollten zwei Arbeiter ihn unweit vom Einsturzkrater mit Ölsperren umgeben. Dazu banden die beiden ihr Boot an einem Baum fest und stellten sich aufrecht hinein, um ihre Arbeit zu erledigen, als der Baum sich zur Seite neigte und abdriftete. Die Arbeiter konnten rechtzeitig gerettet werden, aber ihr Boot verschwand im Krater.3

In den folgenden Tagen und Wochen trieb verunreinigter Schlamm an die Wasseroberfläche – ein seltsamer, furchtbarer Austausch des ursprünglichen Bruchwalds gegen Ölschlamm. Öl sickerte an die Wasseroberfläche, und hier und da drang Erdgas aus Boden und Wasser. »Bei Regen schimmerten die Pfützen und blubberten, als hätte man Alka-Seltzer-Tabletten hineingeworfen«, sagt Mike. Der Krater wuchs. Zuerst hatte er die Größe eines Einfamilienhausgrundstücks, dann eines Fußballfeldes, und 2015 erstreckte er sich über fünfzehn Hektar. Schließlich drang der Gasschlamm ins Grundwasser vor und bedrohte die Trinkwasserversorgung.

Anwohnern fiel auf, dass die Hauptzufahrtsstraße zum Ort sich absenkte, und sie fürchteten, sie könnte einbrechen. Auch Deiche entlang des Bayou, die eigentlich zum Schutz gegen Hochwasser gedacht waren, sackten ab, und der Schlamm drohte sich über ihre Grenzen hinaus auszubreiten.

Der Schuldige an diesem merkwürdigen Unfall war das Bohrunternehmen Texas Brine mit Sitz in Houston. Wie der Name schon sagt, förderte diese Firma hochkonzentriertes Salz, das es an Chlorhersteller verkaufte und das auch beim Fracking hilfreich ist. Hier führte sie nun Bohrungen durch, die 1700 Meter unter dem Bayou in eine riesige geologische Formation führten, einen sogenannten Salzstock –, wie sie in der Golf-Region zwar unsichtbar, aber recht verbreitet vorkommen.4 In einem hochriskanten Manöver bohrte Texas Brine unterhalb vom Bayou Corne – gegen den Rat des eigenen Ingenieurs und mit Genehmigung eines Beamten, der sich der Gefahr durchaus bewusst war. Dabei missachteten sowohl das Unternehmen als auch der Bundesstaat Vorschriften.

Versehentlich durchdrang der Bohrer die Seitenwand einer tropfenförmigen Kaverne im Napoleonville Dome. (Dieser fünf Kilometer breite und knapp zwei Kilometer tiefe unterirdische Salzstock ist von einer Schicht aus Erdöl und Erdgas umgeben. Den Einheimischen ist er gut bekannt, darüber hinaus jedoch kaum. Privatunternehmen bohren tief in das Salz und schaffen darin große und kleine Hohlräume, teilweise zylindrisch, andere pilz- oder kegelförmig, und speichern darin Chemikalien.)

Als der Bohrer in diesem Salzstock die Seitenwand einer Kaverne durchbrach, kam es nach und nach zu einer Katastrophe. Die geschwächte Kavernenwand brach unter dem Druck des umgebenden Schiefergesteins zusammen, Wasser wurde nach unten gesaugt und riss Bäume und Büsche mit sich.5 Öl aus der Umgebung des Salzstocks drang nach oben. Die Erde bebte. An manchen Stellen neigte sich die Erdoberfläche und sank ein.

Diese Katastrophe lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf eine ausgedehnte unterirdische Welt – die mir bis dahin völlig unbekannt war – und warf drängende Fragen auf, wie die freie Marktwirtschaft in einer höchst regulierungsfeindlichen Kultur mit toxischen Chemikalien umging, die sie in gut 126 Salzstöcken in Louisiana – sowie in weiteren vor der Küste – 900 bis 5500 Meter unter der Erde lagerte.6

Im Napoleonville-Salzstock sind lebhafte Geschäfte im Gang. Dort gehören 53 Kavernen petrochemischen Unternehmen und weitere sieben Firmen pachten darin Lagerraum. Diese Hohlräume dienen als wertvolle Speicher für zahlreiche Chemikalien, die bei der Ölförderung, beim Fracking und bei der Kunststoffherstellung zum Einsatz kommen. Texas Brine hat sechs Kavernen gepachtet. Dow Chemicals und Union Carbide besitzen weitere, in die sie 190 Millionen Liter Ethylendichlorid (EDC) gepumpt haben.7 Während ich verwundert erfuhr, wie weit hinunter ins Erdreich das freie Unternehmertum reicht, sind solche unterirdischen Speichersysteme in der Golfregion eine akzeptierte Praxis. Lange wurden die staatlichen US-Erdölreserven auf ähnliche Weise gelagert.

Wenn ein Unternehmen ein Loch in eine Kaverne bohren und einen Einsturzkrater verursachen konnte, der Methangas in Regenwasserpfützen blubbern ließ, fragte ich mich, was noch alles passieren könnte, da die Erde nun in Bewegung geraten war und es in der Nähe weitere mit EDC gefüllte Kavernen gab – und das alles in einer Kultur, in der allein schon der Gedanke an eine staatliche Regulierung in Misskredit geraten war?8

Mein Schlüssellochthema hatte mich 1200 Meter tief unter die Erde geführt, und durch dieses Loch folgte ihm das große Paradox: Die Tea Party fürchtete und verachtete den Staat und wollte seinen Einfluss reduzieren. Sie wollte aber auch eine saubere und sichere Umwelt – ohne Erdbeben, die Giftstoffe ins Grundwasser brachten oder Schlimmeres. Und da lag der Knackpunkt: Brauchten die USA nicht eine Kultur des Respekts für den Schutz solcher Belange? Brauchten wir für diese Schutzmaßnahmen nicht Beamte – die keine Eigeninteressen verfolgten? Wie brachten mein guter, kluger und fürsorglicher Freund Mike Schaff und andere diese beiden Bestrebungen unter einen Hut?

Schick in blauem Hemd und Khakihose steigt Gouverneur Bobby Jindal aus seinem Hubschrauber und geht mit schnellen Schritten auf eine Gruppe wartender offizieller Vertreter und unruhiger Vertriebener vom Bayou Corne Sinkhole zu, wie der Einsturzkrater mittlerweile genannt wird. Viele Anwohner sind nach sieben Monaten immer noch obdachlos, wohnen bei Verwandten, in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Motels. Ein Ehepaar hat Thanksgiving in einem rund um die Uhr geöffneten Waschsalon gefeiert, weil es keine andere Bleibe hatte. Stämmige Leibwächter mit kurzgeschorenen Haaren und dunkler Sonnenbrille verteilen sich rund um den Gouverneur. Mit ausgestreckter Hand geht Jindal auf die offiziellen Vertreter zu, begrüßt sie und hört ihnen mit leicht geneigtem Kopf und in die Hüften gestemmten Händen zu. Dann begibt er sich auf ein Podium, das unweit des Einsturzkraters auf einer grünen Wiese steht.

Am 3. August 2012 hatte sich die Erde unheilvoll geöffnet. Vier Monate später, am 16. Dezember 2012, hatte ein Einheimischer auf seiner Facebook-Seite gepostet:

»Wo sind Sie, Bobby Jindal???

Sie wurden gewählt, um unseren Bundesstaat zu lenken … Am Bayou Corne/Grand Bayou …. wurde am 3. August [2012] von Ihren Behörden der Notstand ausgerufen … Es gibt kleine Erdbeben, Methan, Benzol und Schwefelwasserstoff treten im Ort aus. Diese Gemeinde ist durch die Hölle gegangen und erlebt noch immer einen Alptraum. Nach meiner Ansicht und der vieler anderer … haben Sie für diese Gemeinde absolut nichts Hilfreiches getan.«9

Am 19. März 2013, sieben Monate nach der Katastrophe, besucht Gouverneur Jindal erstmals den Einsturzkrater. Er ist mit dem Hubschrauber aus dem 65 Kilometer entfernten Baton Rouge hergeflogen – »Das ist ein Flug von nur fünf Minuten«, erklärt mir ein verärgerter Einwohner –, um zu den Anwesenden zu sprechen.10

Hinter sich eine Reihe Offizieller in weißen Hemden, vor sich ein spärliches Grüppchen verzweifelter Einheimischer, die mit verschränkten Armen dastehen, liest Gouverneur Jindal schnell und nachdrücklich eine mit Fakten gespickte Rede ab. Allein schon seine schnelle Sprechweise vermittelt den Eindruck von Kontrolle, Dringlichkeit, Geschäftigkeit und hat vielleicht etwas Ausweichendes. Der Bundesstaat tut, was er kann, um zu helfen, erklärt er den Anwesenden. Er ernennt eine unabhängige Expertenkommission. Er ist an der Sache dran.

Der Gouverneur beendet seine vorbereitete Ansprache und erteilt örtlichen Vertretern das Wort, bevor er sich schließlich den Fragen der verzweifelten Einheimischen stellt. Einer fragt ihn, warum er sieben Monate gewartet habe, bis er sich auf den kurzen Weg zu ihnen gemacht habe. Ein anderer merkt an, dass der Gouverneur erst um 9 Uhr morgens sein Kommen für 14 Uhr angekündigt habe, und erkundigt sich, warum sein Besuch nach siebenmonatiger Verzögerung nun so kurzfristig erfolgt sei. Warum ist er für 14 Uhr an einem Werktag angesetzt, an dem die meisten arbeiten müssen? Hat der Gouverneur sich den Einsturzkrater angesehen?11

Mittlerweile befinden sich die Häuser von 350 Anwohnern in einer »Verlustzone«, wie sie offiziell genannt wird. Ein von Texas Brine engagierter Geologe hat den schockierten Einheimischen zuvor erklärt: »Niemand auf der Welt hat eine solche Situation je erlebt.« Bestand auch in einer nahegelegenen Kaverne, die nach wie vor angebohrt wurde, Einsturzgefahr? Wann würden der Gasaustritt und die Erdbeben aufhören? Die unabhängige Expertenkommission prüfe das, erklärt der Gouverneur.

Um zu Mike Schaff zu gelangen, biege ich rechts in die Gumbo Street ein, links in die Jambalaya Street, fahre vorbei an der Sauce Piquant Lane und parke auf der Crawfish Street gegenüber von einem zweigeschossigen gelben Holzhaus. Die Straße ist unbelebt, das Gras hoch gewachsen. Im Garten stehen Obstbäume – Satsuma-Mandarinen, Grapefruit, Mango und Feigen –, aber die Früchte werden nicht gepflückt.

»Entschuldigen Sie das Gras«, sagt Mike, als er mich in einem orange-rot-gestreiften T-Shirt, Jeans und Boots begrüßt. Mit einer ausholenden Geste seines muskulösen Arms deutet er auf eine ungepflegte Rosenpergola. »Ich habe das Haus nicht mehr in Ordnung gehalten.« Mike hat Kaffee, Sahne, Zucker vorbereitet und ein Glas Pfirsiche bereitgestellt, das ich später mitnehmen soll.

»Das waren die längsten sechs Monate meines Lebens. Um die Wahrheit zu sagen: Ich bin deprimiert«, erzählt er. »Vor fünf Jahren bin ich aus Baton Rouge hierher gezogen, um mit meiner neuen Frau zu leben.« Er schenkt uns Kaffee ein. »Aber mit den Methangasemissionen um uns herum ist es jetzt nicht mehr sicher. Darum ist meine Frau nach Alexandria zurückgegangen und pendelt von da zur Arbeit. Ich sehe sie an den Wochenenden. Die Enkelkinder kommen auch nicht mehr, denn was wäre, wenn jemand ein Streichholz anzündet? Das Haus könnte in die Luft fliegen.«

Mike schläft unruhig. In der Garage hat er einen Gaswächter installiert, er überprüft ihn von Zeit zu Zeit. »Das Unternehmen hat ein Loch in meine Garage gebohrt, um zu sehen, ob sich Gas darunter befindet. Ja: zwanzig Prozent mehr als normal.« Er vermeidet es, Streichhölzer anzuzünden. Er lebt von einem Tag auf den anderen zwischen seinen Umzugskartons, wacht über die Häuser seiner Nachbarn und hat ein Auge auf umherstreifende Wildkatzen.

Der Gouverneur hatte angeordnet, alle Einwohner von Bayou Corne evakuieren zu lassen, aber Mike konnte sich nicht durchringen, wegzugehen. »Ich bin hier, um das Haus vor Einbrüchen zu schützen – es gab da schon eine ganze Reihe – und um den anderen, die bleiben, Gesellschaft zu leisten.« Nach einer langen Pause fügt er hinzu: »Eigentlich möchte ich nicht weg.«

»Das müssen Sie entschuldigen«, sagt er und deutet auf einen Riss im Estrich neben einem aufgerollten Teppich. »Das kommt vom Erdbeben. Wir hatten hier vorher nie Erdbeben oder Methangas, das aus unserem Rasen steigt.«

Nach dem Kaffee führt Mike mich an den Rand seines Gartens und erzählt im Präsens, als ginge sein Leben hier weiter: »Da treffen wir uns mit Nachbarn zum Krebskochen.« Nach rechts und links sind auf der anderen Seite des Kanals in Rufweite weitere Terrassen mit Grill zu sehen. »Aber jetzt ist nichts mehr mit Janet und Terry. Nichts mehr mit Tommy. Nichts mehr mit Nicky und seiner Frau. Nichts mehr mit Mr. Jim.« Er deutet um sich. »Nur noch Texas Brine, Texas Brine, Texas Brine und Texas Brine. Diesen Montag werden es 88 Wochen. Und im Moment sind nur noch Tommy, Victor, Brenda und ich hier, das war’s.« Texas Brine hat den Kaufpreis verhandelt und Nachbarn ausbezahlt.

Früher waren sie eine Gemeinschaft, die fest zusammenhielt und ihre Begeisterung für das Angeln und Jagen, für Wildtiere und konservative Politik teilte. Mike, der seit fünf Jahren mit seiner schönen Frau verheiratet ist – es ist seine dritte und ihre zweite Ehe –, hätte sich die Situation, in der er sich heute befindet, nie vorstellen können. »Wir sind hier eine enge Gemeinschaft.« Er deutet um sich, als wolle er mir unsichtbare Freunde vorstellen. »Wir haben unseren eigenen Mardi Gras, feiern Partys in Miss Eddies Vogelhaus.« Der Mann einer Nachbarin, ein Vogelliebhaber, hatte eigens ein Haus für Vögel gebaut, die Nachbarn für zu laut hielten. Nach seinem Tod hatte seine Witwe es zu einer Partyhütte mit Jacuzzi und Stroboskoplicht umgebaut. »Wir helfen uns gegenseitig, nach Hochwassern die Deiche instand zu setzen. Es gibt die Zwei-Bier-Deicharbeiten und die Vier-Bier-Deicharbeiten.« Er lacht. »Uns gefällt es hier.«

Andere Bayou-Corne-Vertriebene, mit denen ich sprach, sagten das Gleiche. Ein Mann namens Nick zeigte Fotos vom Karnevalumzug in Bayou Corne, der Mardi Gras Bayou Corne Hookers Parade, bei der Kinder mit dekorierten Fahrrädern und Nachbarn mit geschmückten Golfwagen und Bootsanhängern durch das Dorf zogen und auf der Straße tanzten – in manchen Jahren zur Musik einer Live-Band. »Früher veranstalteten wir Angelwettbewerbe. Der Gewinner war der mit dem schwersten Fang, und am Ende grillten wir Fisch.«

Selbst wenn der Staat Leuten half – und Mike fand nicht, dass er viel tat –, sollte er den Gemeinschaftsgeist niemals untergraben, fand er. Er war im engen Familienkreis seiner Tanten, Onkel, Vettern und Großeltern aufgewachsen, die alle in fußläufiger Entfernung voneinander auf der Armelise-Plantage gelebt hatten. Mittlerweile war er um die sechzig Jahre alt und froh, in einer ebenso engen, hilfsbereiten Gemeinschaft zu leben, wie er sie als Junge gekannt hatte.

Für einen Mann, der stundenlang in seiner Garage ein zweisitziges Flugzeug, Zenith 701, aus einem Bausatz zusammenbauen konnte und »ganz bei sich war«, wie er sagte, hatte eine solche Gemeinschaft etwas Aufmunterndes. Die Geselligkeit von Bayou Corne ließ ihn aus sich herausgehen. Es war nicht die bloße Abwesenheit des Staates, die Mike wollte, sondern das Gefühl, einer warmherzigen, hilfsbereiten Gemeinschaft anzugehören.12 Sie wurde seiner Ansicht nach durch den Staat verdrängt.

Außerdem war es auch Heimatverbundenheit. Mike Schaff liebte Bayou Corne ebenso wie Bürgermeister Hardey Westlake. So wie Sasol sich bis auf das Land der Familie Hardey ausbreitete, hatte Texas Brine auch Mikes Zuhause übernommen. Es gab allerdings einen Unterschied. Hardeys Familie hatte man ordentlich bezahlt, sein eigenes Haus war unbeschadet geblieben und er hatte nichts gegen Industrie in der Nachbarschaft einzuwenden. Doch Mikes Zuhause war sichtlich eine Ruine, und seine geliebte Gemeinschaft war in alle Winde zerstreut – nach Mississippi, Texas, in andere Regionen Louisianas.

Mike verschwindet in seinem Bootshaus und stößt sein Boot rückwärts auf den Kanal. Ich steige ein. Der Motor springt stotternd an, und das Boot zockelt aus dem Kanal in den breiteren Bayou. Wir umfahren dunkle Stümpfe toter Zypressen, ducken uns unter langen Büscheln Louisianamoos, das wie flauschige Fetzen alter Pelzmäntel von Zypressen, Tupelobäumen und Rotahornen hängt. »Hier in der Gegend fängt man Barsche, Welse, Streifenbarsche, Flusskrebse und Sonnenbarsche – das war zumindest früher so. Heute? Da schwimmen sie in einem Methanbad.«

In einiger Entfernung sehen wir ein rot-weiß-schwarz-gelbes Warnschild, das an den grauem Stumpf eines Tupelobaums genagelt ist: »Lebensgefahr. Zutritt verboten. Leicht entflammbares Gas.« Die Warnung spiegelt sich wackelnd im welligen Wasser. Mike deutet auf Blasen, die sich in kleinen konzentrischen Kreisen ausbreiten wie kleine Käfer. »Methan.«

Nach Entstehung des Einsturzkraters ging es um die Frage der Schuld, die wild von einem zum anderen geschoben wurde. Texas Brine machte zunächst Mutter Natur verantwortlich. Erdbeben seien in dieser Gegend eben normal, erklärten offizielle Vertreter, was schlichtweg nicht stimmte. Dann beschuldigte und verklagte das Unternehmen die Occidental Chemical Company, von der sie Flächen im Napoleonville-Salzstock gepachtet hatte. Die Versicherung gab wiederum Texas Brine die Schuld und weigerte sich, zu zahlen. Daraufhin verklagte Texas Brine die Versicherung. Das juristische Tauziehen weitete sich aus. Knapp fünfhundert Meter von der eingestürzten Kaverne entfernt hatte Crosstec Energy Services einen angrenzenden Hohlraum in diesem Salzstock gepachtet und mit 100 000 Kubikmetern Butangas gefüllt. Da Crosstec die eigenen Geschäfte wie gewohnt weiterführen wollte, verklagte die Firma Texas Brine mit der Begründung, der Einsturz habe sie an der Expansion gehindert und zum Verlust von Lagerverträgen geführt, die sie mit pachtwilligen Unternehmen sonst hätte abschließen können. Texas Brine verklagte 2015 wiederum Oxy Petroleum auf hundert Millionen US-Dollar Schadensersatz, weil das Unternehmen 1986 zu dicht an den Kavernenrand herangebohrt, damit die Kavernenwand geschwächt und so die Katastrophe 2012 verursacht habe.13 Und so ging es weiter.

Unterdessen waren die erschütterten Kratervertriebenen immer noch beengt bei Verwandten, in Wohnmobilen und Motels untergebracht, pendelten von ihren provisorischen Quartieren zur Arbeit und hielten sich durch E-Mail-Kontakte, Internet und Fernsehen über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden. Beängstigende Gerüchte machten die Runde. Würde das gespeicherte Gas sich entzünden und einen Feuersturm auslösen? Würden Erdbeben die Wände weiterer Kavernen mit gefährlichen Chemikalien zum Einsturz bringen? Eine alarmierte Autorin für die Webseite Examiner aus Denver befürchtete eine Explosion »mit der Sprengkraft von über hundert Wasserstoffbomben wie der in Hiroshima und Nagasaki«.14 Andere riefen zu Besonnenheit und Vernunft auf. Ein Mann, der in seinem Haus in Bayou Corne geblieben war, wollte sich offenbar mal von diesem besorgten Gerede erholen und schrieb auf Facebook: »Habe mir eine Pause vom Streichen der Terrassenmöbel gegönnt und direkt an meiner Anlegestelle innerhalb einer Stunde acht von diesen kleinen Schönheiten gefangen« [dazu ein Foto von Fischen].

Auf einer Webseite mit dem Titel The Sinkhole Bugle gaben einige dem Unternehmen und dem Staat die Schuld, richteten ihren Ärger aber vor allem gegen den Staat. Dennis Landry, Eigentümer der Cajun Cabins of Bayou Corne, wies völlig zu Recht darauf hin, Louisianas Department of Natural Resources habe »seit Monaten gewusst«, dass es bei dem Texas-Brine-Brunnen Stabilitätsprobleme gab, habe aber die örtlichen Behörden nicht informiert. »Das regt mich sehr auf … Ich habe das Gefühl, vom Louisiana Department of Natural Resources betrogen worden zu sein.«15 Ein Mann bezeichnete Texas Brine sogar als »Prügelknaben«.

Allmählich wurde es verständlicher, warum Energievertriebene so wütend auf den Bundesstaat waren. Zunächst stellte sich heraus, dass der Leiter des Louisiana Department of Natural Resources von 2004 bis 2014, Scott Angelle, von der schwachen Kavernenwand gewusst, Texas Brine aber dennoch eine Bohrgenehmigung erteilt hatte. Kurz nach dem Vorfall hatte man ihn auf einen anderen Posten versetzt, und nun kandidierte er zu Mikes Entsetzen für das Amt des Gouverneurs. (Angelle verlor die Wahl später.)

Tatsächlich unterlagen die Kavernen einer laxen staatlichen Regulierung. Ähnliche Unfälle waren bereits zuvor passiert und in Vergessenheit geraten – oder abgetan worden, wie bei der strukturellen Amnesie, der die Arenos begegnet waren. Zudem stellte sich heraus, dass Energieunternehmen den Wert dieser Kavernen und ihres Inhalts zu niedrig angegeben hatten und steuerlich zu gering veranlagt worden waren. Das Problem war nicht etwa, dass Regierung und Behörden des Bundesstaates zu groß waren, sich zu viel einmischten und zu viel kontrollierten – vielmehr hatte ich den Eindruck, dass sie kaum in Erscheinung getreten waren.

Darüber hinaus herrschten unterschiedliche Erwartungen an die Privatwirtschaft und an den Staat. Unternehmen verdienten Geld und waren ihren Aktionären verpflichtet, da war es nur verständlich, wenn sie versuchten, »sich den Rücken freizuhalten«, erklärten mir die Leute. Der Staat und die Beamten wurden jedoch dafür bezahlt, die Menschen zu schützen, daher konnte man von ihnen weitaus mehr erwarten. Dennoch reagierten die Opfer erstaunlich gekränkt auf Texas Brine, da das Unternehmen jegliche Hoffnung auf mehr Fingerspitzengefühl enttäuscht hatte. »Nach dem Einsturz des Kraters kamen keine offiziellen Vertreter des Unternehmens, um sich zu erkundigen, wie es uns ging. Und nachdem sie uns entschädigt hatten, gaben sie uns einen Monat Zeit auszuziehen«, erzählte mir ein bekümmerter Vertriebener. »Als ein kranker 83-Jähriger Texas Brine um mehr Zeit für den Umzug bat, sagten sie: ›Okay, eine Woche länger.‹« Texas Brine kümmerten die Menschen nicht, dem Unternehmen ging es nur ums Geld. Mike stand der Firma mit gemischten Gefühlen gegenüber. Zu Beginn einer Bürgerversammlung hatte er dem Texas-Brine-Manager eine Tüte Satsuma-Mandarinen mit der schnippischen Bemerkung überreicht: »Da sind keine Rasierklingen drin.« Später erzählte er mir: »Ich lachte, der Manager nicht.« Die Opfer waren zwar wütend, dass Texas Brine »kein Herz« hatte, empfanden aber keinerlei Verachtung. Andererseits sahen sie Staatsvertreter als laue Gefolgsleute korrupter Vorgesetzter und meinten, deren viel beneidete neue SUVs seien »von meinen Steuern bezahlt« worden.

Wie gut schützten Louisianas Behörden die Bürger insgesamt? Ein aufschlussreicher Bericht des Generalinspekteurs der Umweltschutzbehörde von 2003 lieferte darauf eine Antwort. Er hatte die Aufgabe, für alle Regionalabteilungen der EPA die Umsetzung der Bundesgesetze in jedem Bundesstaat zu evaluieren, und stufte Louisiana auf dem letzten Platz in Region 6 ein. Louisiana hatte von den Unternehmen keine Berichte eingefordert. Die Datenbank zur Entsorgung gefährlicher Abfälle war voller Fehler. Das Louisiana Department of Environmental Quality (ein Amt, in dessen Name der Begriff »Schutz« fehlte) wusste von vielen Unternehmen gar nicht, ob sie »vorschriftsmäßig« arbeiteten oder nicht. Aufgrund von Verzögerungen konnten sechzehn Entsorgungsunternehmen Stoffe ohne Genehmigung in Louisianas Gewässer ablassen. Das Amt hatte zahlreiche Anlagen gar nicht überprüft. Selbst wenn es bei Unternehmen Regelverstöße festgestellt hatte, hatte es versäumt, Bußgelder zu verhängen oder festgesetzte Bußgelder einzutreiben.16 Abschließend stellte der Generalinspekteur fest, er sei »nicht in der Lage, der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu versichern, dass Louisiana Programme auf eine Art und Weise durchführt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt effektiv schützt«.17

Warum schnitt Louisiana so schlecht ab? Der Generalinspekteur sah dafür drei Gründe: Naturkatastrophen, geringe Finanzmittel und »eine Kultur, die von der Behörde des Bundesstaates erwartet, die Industrie zu schützen«.18 Was die fehlenden Mittel anging, so hatte Louisiana den Umweltschutzetat 2012 von bis dahin 3,5 auf 2,2 Prozent des Jahreshaushalts gekürzt. Ein aufmerksamer Auditor hatte zudem entdeckt, dass der Bundesstaat versehentlich etwa dreizehn Millionen US-Dollar an Öl- und Gaskonzerne »erstattet« hatte, die er an Steuern hätte einbehalten müssen.19 In Hinblick auf die industriefreundliche »Kultur« war es tatsächlich relativ einfach, Genehmigungen zu bekommen. Laut den Angaben auf der Webseite des Bundesstaates wurden zwischen 1967 und Juli 2015 insgesamt 89 787 Genehmigungen beantragt, Abfälle zu deponieren oder etwas zu betreiben, was die Umwelt beeinträchtigte. Davon wurden lediglich sechzig – also 0,7 Prozent – abgelehnt.20

Manche Berichte des Bundesstaates zeugten von merkwürdigen wissenschaftlichen Methoden. Beim Vergleich von Schadstoffbelastungen in verschiedenen Gebieten wurde die Untergrenze des Messbereichs an einem Ort höher eingestellt als an anderen.21 In einer Studie zum Mündungsgebiet des Calcasieu kamen staatliche Wissenschaftler 2005 unerklärlicherweise zu dem Schluss, das Baden im Mündungsgebiet sei für Kinder im Alter von sechs bis siebzehn Jahren gefährlich, nicht aber für »Kinder bis zum Alter von sechs Jahren«.22 Solche Berichte waren zudem nahezu unlesbar. In einem typischen Fall hieß es etwa: »Als nicht nachweisbar verzeichnete Analysen wurden mit Methodennachweisgrenzen analysiert, die höher lagen als die als Screening-Tool verwendeten Vergleichswerte.«23

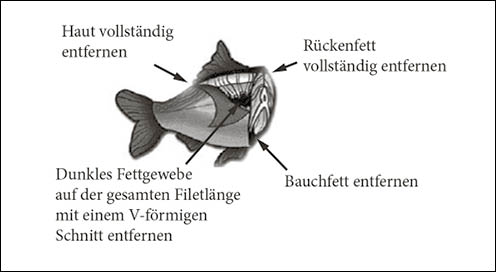

Gelegentlich senkte der Bundesstaat einfach die Grenzwerte für den Gesundheitsschutz. In einem erstaunlichen Beispiel dieses Vorgehens riet das Louisiana Department of Health and Hospitals Beamten anderer Behörden, was sie der Öffentlichkeit über die sichere Zubereitung von Speisefisch sagen sollten. Der im Februar 2012 erstellte und im Juni 2017 noch immer auf der Webseite zugängliche Bericht war von einer Behörde für eine andere verfasst worden.24 Nach einer schaurigen Schilderung eines cancer slope factor – also des dosisabhängigen Krebsrisikos – erklärt der Bericht in sachlichem Ton Freizeitanglern, wie sie einen kontaminierten Fisch zubereiten sollen: »Bei Fischen das Fett und die Haut, bei Krebsen die Mitteldarmdrüse zu entfernen, reduziert die Menge der Schadstoffe bei Fischen und Schellfischen.« Backen, Kochen und Grillen sind gut, heißt es dort, weil es »dem Fisch und Schellfisch Fett entzieht«. »Säfte, die Fett enthalten«, sollte man wegschütten, »um die Belastung weiter zu reduzieren«. In trockenem Ton stellt der Bericht fest: »Manche Kontaminationen wie Quecksilber und andere Schwermetalle sind jedoch überall im essbaren Fischgewebe vorhanden und bleiben auch nach dem Kochen im Fisch und Schellfisch.«25

Quelle: Protocol for Issuing Public Health Advisories for Chemical Contaminants in Recreationally Caught Fish and Shellfish

Der Bericht war schockierend, ergab jedoch auch einen gewissen finsteren Sinn. Wenn Unternehmen nicht für die Reinigung der von ihnen verschmutzten Gewässer zahlen wollen und der Staat sie nicht dazu zwingen will und wenn es bei uns immer Armut gibt – manche Menschen müssen angeln, um etwas zu essen zu haben – na ja, dann sollen sie eben quecksilberverseuchten Fisch entsprechend zubereiten, grillen und essen. Zumindest gaben die Autoren dieses Protokolls eine ehrliche, wenn auch erschreckende Antwort auf das große Paradox: »Ihr habt ein Problem? Gewöhnt euch dran.«

Mike Schaff hat von diesen Ratschlägen nichts gehört, doch als ich sie ihm schildere, schüttelt er den Kopf. »Da haben wir es wieder, noch mehr schlechte Staatsführung. Warum soll man die Löhne erhöhen? Nehmen Sie Steve Schultz, den Leiter unseres Department of Natural Resources. Als er anfing, für mich und andere Steuerzahler Louisianas zu arbeiten, verdiente er 30 000 US-Dollar, kaufte sich wahrscheinlich ein Mobilheim oder eine Einzimmerwohnung, in der seine Familie unterkommen konnte. Dann bekam er eine Gehaltserhöhungen und zog in eine schicke Vorstadt. Angenommen, wir erhöhen den Umweltschutzetat. Dann steigt sein Gehalt auf 150 000 oder 190 000 Dollar. Je mehr Geld wir ihm geben, umso mehr Grund hat er, ein Jasager für Jindal und die Ölindustrie zu sein. Für mich ist ein Beamter, der nicht so viel verdient, wahrscheinlich engagierter in dem, was er tut.«

Mikes Vorstellung von Engagement orientiert sich an der Kirche. Bei einem anderen Besuch fuhr er mit mir in seinem roten Truck zu der katholischen Grundschule, die er besucht hatte. Sie steht gegenüber der katholischen Kirche, in der er gefirmt wurde, und neben dem Friedhof, auf dem seine Eltern und seine Großeltern mütterlicherseits begraben sind. Er erinnerte sich an die Nonnen, die ihn die Tafellappen auf dem Bürgersteig ausklopfen ließen (Gott würde ihn dafür belohnen). Nebenbei bemerkte er: »Die Nonnen waren großartige Lehrerinnen und lebten sehr bescheiden. Ich finde, alle Staatsdiener sollten so sein wie diese Nonnen.« Sie würden nicht so viele Steuergelder brauchen. Ihm war jedoch klar, dass dann so gut wie keine Anreize bestünden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, was es erschweren würde, die besten Kräfte zu bekommen, und bei einem weiteren Besuch gestand er: »So wie sie könnte ich nie leben.«

Wenn ich über die Bayou-Corne-Katastrophe nachdachte, war ich nach wie vor verwirrt. Mike war für eine Welt der freien Markwirtschaft, weil er die Gemeinschaft bewahren wollte. Aber waren eine völlig freie Marktwirtschaft und die lokale Gemeinschaft miteinander vereinbar? War Louisiana im Grunde nicht schon jetzt eine Gesellschaft, die auf einer nahezu reinen freien Marktwirtschaft basierte? Gouverneur Jindal trat für den freien Markt und einen schlanken Staat ein – aus diesen Gründen hatte Mike ihn gewählt. Er hatte Kürzungen im öffentlichen Dienst vorgenommen, Mittel für den Umweltschutz gestrichen und industriefreundliche »Aufsichtsbeamte« eingesetzt. Der Staat hatte ganz und gar nicht funktioniert, wenn es um den Schutz der Einwohner von Bayou Corne ging, und nach Ansicht mancher traf ihn sogar die Hauptschuld an dem Einsturzkrater, ebenso wie Lee die Hauptschuld an PPGs Verschmutzung des Bayou d’Inde abbekommen hatte.

Nachdem ich alles erkundet hatte, wohin mich das große Paradox geführt hatte – von den Lagerstätten im Napoleonville-Salzstock 1200 Meter unter der Erde bis zu den Ratschlägen der Beamten in Louisianas Behörden an Freizeitangler, wie sie quecksilberhaltigen Fisch zubereiten sollten –, hatte ich den Eindruck, dass hier ein Fall vorlag, der eindeutig für gute Staatsführung sprach. Aber mein neuer Freund sah in diesen Ratschlägen, wie man kontaminierten Fisch zubereiten sollte, ein klares Argument für weniger staatliche Regulierung.

Auch ich hatte Kritik an unserem Staat – etwa an zu viel Überwachung, an der Kriegserklärung gegen Irak, an der Tatsache, dass er die Wall-Street-Spekulanten, die für die Finanzkrise 2008 verantwortlich waren, hatte davonkommen lassen. Doch meine Kritik basierte auf dem Glauben an die Idee guter Staatsführung.

Mike macht das Boot an seiner Anlegestelle fest, und wir kehren an seinen Esszimmertisch zurück. Er hat mir erklärt, wir bräuchten weder staatliche Rentenversicherung noch Medicare. »Nehmen Sie nur die staatliche Rentenversicherung. Wenn Sie und ich nicht darin hätten einzahlen müssen, hätten wir das Geld selbst investieren können und wären jetzt Millionäre – selbst nach dem Abschwung von 2008.«

Wir brauchten weder das Bildungsministerium, fand er (dessen Aufgaben konnte jeder Bundesstaat übernehmen), noch das Innenministerium (das Land in Staatsbesitz könnten wir privatisieren). Aber hatte nicht Texas Brine das öffentliche Gewässer des Bayou Corne gerade behandelt, als ob es Privatbesitz des Unternehmens sei? Wollte Mike noch mehr davon? Ich hatte das Gefühl, auf meiner Seite der Empathiemauer festzusitzen, daher drehte ich meine Frage um.

»Was hat der Bund für Sie getan, wofür Sie dankbar sind?«

Er stockt.

»Die Hurrikanhilfe.« Wieder überlegt er.

»Die I-10 …« (eine mit Bundesmitteln finanzierte Autobahn). Wieder eine lange Pause.

»Okay, die Arbeitslosenversicherung.« Einmal hatte er für kurze Zeit Arbeitslosengeld bezogen.

Ich erwähne die Inspektoren der Food and Drug Administration, die auf die Sicherheit unserer Lebensmittel achten.

»Ja, das auch.«

»Und was ist mit der Post, die Ihnen die Teile für die Zenith 701 zugestellt hat, die Sie zusammengebaut haben und mit der Sie über das Bayou Corne Sinkhole geflogen sind, um ein Video zu machen, das Sie auf Youtube eingestellt haben?«

»Die sind mit FedEx gekommen.«

Das Militär, dem er als Reservist angehört?

»Ja, okay.« Wieder eine Pause.

Und so ging es weiter. Wir brauchen dies nicht, wir brauchen das nicht. Andere Interviews verliefen ganz ähnlich, mit den gleichen langen Pausen.

Und was ist mit den 44 Prozent des Etats von Louisiana, die aus Washington kommen? Mike denkt nach. »Das meiste geht für Medicaid drauf. Und mindestens die Hälfte der Empfänger, vielleicht sogar mehr, suchen nicht mal eine Arbeit.«

»Kennen Sie jemanden?«, frage ich.

»Klar«, antwortet er. »Und ich mache ihnen keinen Vorwurf. Die meisten, die ich kenne, nehmen staatliche Hilfsprogramme in Anspruch, weil sie die schließlich zum Teil mitbezahlt haben. Wenn es diese Programme gibt, warum soll man sie dann nicht nutzen?« Bei einem anderen Besuch erzählt Mike mir, dass er einmal beinahe einen Unfall hatte und gerettet werden musste. Er machte mit seiner Braut und ihren beiden Töchtern eine Bootsfahrt, als ein starkes Gewitter aufzog, sein Motor versagte und das Boot heftig schaukelte. »Zuerst schrien die Mädchen vor Begeisterung. Dann wurden sie ganz still. Wir sind beinahe gekentert. Zum Glück hat uns die Küstenwache entdeckt und ans Ufer geschleppt. Ich war vielleicht froh, sie zu sehen«, sagt Mike und fügt hinzu: »Allerdings hat er überprüft, ob wir Schwimmwesten hatten, aber ich vermute mal, das war okay.«

Welches Bild vom Staat war hier im Spiel? War er ein neugieriger großer Bruder (die Küstenwache, die Schwimmwesten überprüfte)? Ein fernsteuernder großer Bruder (Bildung in der Zuständigkeit eines Bundesministeriums statt des Bundestaates)? Ein schlechter Vater, der manche bevorzugte (Antidiskriminierungsmaßnahmen)? Ein aufdringlicher Bettler an der Haustür (Steuern)? Es war von alledem etwas, aber auch noch etwas anderes. Ebenso wie die Hippies in Berkeley in den 1960er Jahren stolz waren, »über Konsumverhalten erhaben« zu sein, um ihre höheren Ideale von Liebe und Weltfrieden zu demonstrieren – auch wenn viele auf das Geld ihrer Eltern angewiesen waren, über das sie »erhaben« waren –, schienen Mike Schaff und andere Tea-Party-Anhänger zu sagen: »Ich stehe über dem Staat und all seinen Leistungen«, nur um der Welt ihre höheren Ideale zu beweisen, obwohl sie eine Menge staatlicher Leistungen in Anspruch nahmen. Denn neben allem anderen hat der Staat auch eine Funktion als merkwürdiger Mechanismus, seinen Status zu markieren. Je weniger man auf ihn angewiesen ist, umso höher der Status. Unser Abstand zur Notwendigkeit verleiht tendenziell Ehre, wie schon der Soziologe Thorstein Veblen vor langer Zeit feststellte.26

Ich listete alle Gründe auf, die Mike gegen den Staat einnahmen: Er verdrängte die Gemeinschaft. Er nahm dem einzelnen die Freiheit. Er schützte die Bürger nicht. Seine Politiker und Beamten lebten nicht wie Nonnen. Und auf Bundesebene war der Staat nur eine mächtigere, fernere und weniger vertrauenswürdige Variante des Bundesstaates. Außerdem war Mike von einer lokalen Durchhalte- und Anpassungskultur umgeben: Wenn Fische Quecksilber enthalten, schneidet man das dunkle Fleisch weg und isst das weiße. Eben diese Anpassungskultur sollte Mike später selbst infrage stellen, wie wir noch sehen werden.

Doch Mikes Abneigung gegen den Staat war noch von etwas anderem beseelt, worauf ich überall stieß, wohin ich auch ging. Manchmal kam es voller Wut frontal und zentral zur Sprache, andere Male nur in Anspielungen: Der Staat nahm den Arbeitern über ihre Köpfe hinweg Geld weg und gab es den Faulenzern. Er nahm es den charakterlich guten Menschen und gab es den charakterlich schlechten. Von gesellschaftlichen Schichten war keine Rede, und alle waren sorgsam darauf bedacht, von Schwarzen nur vorsichtig und indirekt zu sprechen, während sie sich über Muslime mit unverhohlener Angst äußerten. Wenn sich denn bei diesen Gruppen überhaupt ein Spannungsfeld verorten ließ, so waren es vielleicht die örtlichen Stellen, die Sozialleistungen des Bundes verteilten: die Bildungsförderung (Louisiana Head Start), die Familienhilfe (Louisiana Family Independence Temporary Assistance Program), die Gesundheitsfürsorge (Medicaid), die Förderung des Schulessens (School Lunch and Breakfast Program) und die Lebensmittelhilfe (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children). Die Liberalen sagten den Amerikanern, sie sollten »Mitleid« mit den Empfängern solcher Leistungen haben, doch diese urbanen Liberalen der Ost- und Westküste versuchten, älteren weißen Christen im Süden und Mittelwesten der USA ihre Gefühlsregeln aufzunötigen. Sie standen anscheinend auf der anderen Seite. Also fragte ich mich: Erwuchs die Malaise, die ich sah, vielleicht teilweise aus einem Klassenkonflikt, der an einer Stelle zutage trat, an der man ihn am wenigsten erwartete (im Bereich des Staates), und zwar zwischen Gruppen (zwischen Mittel-/Arbeiterschicht und den Armen), die Liberale nicht im Blick hatten? War das eine Hauptquelle für den Groll, der das Feuer der Rechten schürte? Und hatten sie den Eindruck, dass auf Bundesebene der gesamte Staat auf der falschen Seite stand – und sie verriet? Vielleicht war das ja der Hauptgrund, warum Mike mir in Bezug auf die Präsidentschaftswahlen 2016 später nur halb im Scherz erklärte, er könne sich niemals dazu durchringen, für die Menschewiken (Hillary Clinton) oder die Bolschewiken (Bernie Sanders) zu stimmen.

Als ich mich verabschiede, gibt Mike mir das Glas Pfirsiche, das bei meiner Ankunft bereits auf dem Tisch gestanden hat. Ich fahre die Crawfish Street entlang, vorbei an sich neigenden Gärten auf die vielleicht versinkende einzige Fluchtroute, und frage mich, was er über Bayou Corne, Bundesgesetze, Almosen und vieles mehr wohl von der Kirche und von seinem bevorzugten Fernsehsender – Fox News – hören mag.