CAPITOLO SESTO

IL «LISTONE»

Presentando il suo governo alla Camera, Mussolini aveva detto ch’essa doveva «sentire la sua particolare posizione che la rende passibile di scioglimento fra due giorni o fra due anni». Era una minaccia, ma con la pistola scarica. Mussolini aveva chiesto al Re di firmargli un decreto in bianco per attuarla quando gli fosse convenuto, ma il Re glielo aveva rifiutato. Egli tuttavia si rendeva conto che con poche diecine di deputati non avrebbe potuto tirare avanti a lungo o avrebbe dovuto farlo a prezzo di compromessi paralizzanti. E perciò fin dal primo momento mise allo studio una riforma della legge elettorale che gli permettesse di contare su una maggioranza stabile.

Favorevoli al progetto erano Giolitti, Salandra e quasi tutti i vecchi notabili del mondo liberale che speravano in un ritorno al collegio uninominale, su cui si erano sempre fondate le loro fortune. Ma all’abbandono della proporzionale si sarebbero opposti, oltre che i socialisti, i popolari, che da essa traevano la loro forza. Inoltre anche in campo fascista, c’erano divergenze di opinioni: Farinacci propendeva per un ritorno puro e semplice al collegio uninominale, Bianchi per un sistema maggioritario che garantisse due terzi dei posti alla lista che avesse ottenuto la maggioranza relativa. Mussolini, come al solito, non si pronunciava, ma da un’intervista a un giornale francese sembrava che propendesse per il voto plurimo: «È assurdo» aveva detto «concedere gli stessi privilegi a un uomo incolto e a un rettore d’università». Ma poi su questa tesi non tornò più.

Il Gran Consiglio affrontò il problema in marzo, il 25 aprile optò per la proposta Bianchi contro quella Farinacci, e incaricò Acerbo di tradurla in un progetto di legge. Mussolini lo presentò ai primi di giugno alla Camera, e questa lo diede in esame a una Commissione di cui facevano parte tutti i maggiori esponenti dei vari partiti da Giolitti e Salandra per i liberali, a Bonomi per i socialisti riformisti, a Turati, a Lazzari, al comunista Graziadei, a De Gasperi per i popolari. I contrasti furono aspri, ma alla fine la Commissione approvò il concetto informatore della riforma. Ora però era la Camera che doveva pronunciarsi, ed era chiaro che tutto sarebbe dipeso dai popolari: se costoro fossero stati compatti nel rifiuto, il progetto sarebbe stato bocciato, e Mussolini avrebbe subìto una disfatta catastrofica.

Per il rifiuto era don Sturzo che il congresso del partito, tenutosi poco prima a Torino, aveva confermato segretario. Per venire a capo della sua opposizione, bisognava toglierlo di mezzo. E per toglierlo di mezzo, non c’era che un modo: indurre la Santa Sede a revocargli l’appoggio. Per raggiungere questo fine, Mussolini ricorse alle sue solite armi della lusinga e della minaccia. Presso il Vaticano, egli poteva vantare solide benemerenze: aveva rimesso il crocifisso nelle scuole, reso obbligatorio l’insegnamento religioso, esentato i seminaristi dal servizio militare, migliorato le condizioni economiche del Clero, e infine avviato il colloquio con Gasparri. Questo però non aveva impedito all’«Osservatore Romano» di plaudire alla riconferma di Sturzo, che a Torino si era battuto su tesi nettamente anticollaborazioniste.

La campagna che contro di lui si scatenò sulla stampa fascista fu certamente voluta da Mussolini. E altrettanto può dirsi del minaccioso e offensivo atteggiamento che gli squadristi assunsero nei confronti dei preti e delle loro istituzioni. Egli ne tenne in freno la violenza, ma se ne servì, facendo ben capire in Vaticano che avrebbe potuto egli stesso esserne sopraffatto se non se ne eliminava la causa.

Il Vaticano non oppose molte resistenze e, più che don Sturzo, badò a salvare la faccia. In un articolo sul «Corriere d’Italia», giornale molto vicino alla Curia, monsignor Pucci invitò il prete siciliano a trarsi da parte. De Gasperi, che di Sturzo era il braccio destro pur senza condividerne appieno l’intransigenza, cercò di parare il colpo mettendo in dubbio in una intervista che la parola di Pucci fosse quella della Santa Sede. Pucci rispose che, anche se la sua parola non era quella della Santa Sede, ne rispecchiava l’opinione, e la Santa Sede non smentì. Nello stesso momento i cattolici nazionali, che già avevano secessionato dal partito, redassero un proclama di adesione al governo e alla riforma elettorale che venne sottoscritto anche da molti dignitari della Corte pontificia. Sturzo capì l’antifona e, ancora una volta piegandosi al volere della Chiesa, rassegnò le dimissioni da segretario.

Era il 10 luglio (del ’23), proprio il giorno in cui alla Camera iniziava il dibattito sul disegno di legge. Restava ancora da vedere cosa avrebbero fatto i deputati popolari dopo il ritiro del loro capo. In loro nome parlò un giovane parlamentare toscano, Gronchi, per rilanciare il progetto di un compromesso proposto da De Gasperi: la lista vincente avrebbe avuto i tre quinti dei posti a condizione che avesse ottenuto una quotazione di almeno il quaranta per cento. Ma Mussolini, che già aveva rifiutato quella proposta, tornò a rifiutarla, e molti pensarono che quella rottura preludesse alla sua disfatta.

Quando prese la parola, tutti si aspettavano un discorso violento, com’era solito farne quando, esaurite le armi della blandizie, ricorreva all’intimidazione. Non fu così. Due storici non certo teneri verso di lui, Salvatorelli e Mira, riconoscono ch’egli pronunciò in quella occasione il discorso più «parlamentare» della sua carriera, un vero capolavoro per moderazione e senso di misura, che colse contropiede gli avversari e ne scompaginò il blocco. Bonomi e i liberali di Amendola abbandonarono il «no» e decisero di astenersi. Anche il fronte dei socialisti turatiani si ruppe: per bocca di D’Aragona, i sindacalisti della CGL si dichiararono indipendenti dal partito. Ma lo sgretolamento più grave e decisivo fu quello dei popolari. Per impedirlo e tenere uniti i suoi, De Gasperi ricorse a un ennesimo compromesso, proponendo nella sua replica che i popolari votassero la fiducia al governo pur ribadendo il «no» alla riforma. Ma non riuscì a ricucirne le fila. Alla testa del loro gruppo, Vassallo e Cavazzoni saltarono il fosso, molti altri annunciarono l’astensione, e da quel momento fu chiaro che il governo aveva partita vinta. Messo ai voti, il progetto ne raccolse 235 contro 139 e 77 schede bianche.

Forte di quel successo, Mussolini evitò di comprometterlo con mosse precipitose, e mandò in vacanza i deputati senza accennare a prossime elezioni. In realtà non pensava ad altro, e tutto quello che fece in quei tre mesi, lo fece in vista di esse.

Anche gli avvenimenti internazionali egli li sfruttò unicamente a fini di propaganda elettorale, e proprio per questo rischiò di compiervi errori irreparabili.

Il trattato di Losanna, che assegnava definitivamente il Dodecaneso all’Italia, aveva ancor più guastato i nostri rapporti con la Grecia, e a invelenirli ulteriormente era insorto, o meglio si era rinfocolato, il problema dell’Albania. La Grecia aspirava ad annettersene le regioni meridionali come parte integrante del suo Epiro. L’Italia contestava queste pretese, era riuscita a farle respingere dagli Alleati, e aveva mandato una commissione militare, guidata dal generale Tellini, a fissare la frontiera fra i due Paesi nel modo più favorevole all’Albania. Ad Atene ci furono clamorose dimostrazioni antitaliane e violenti attacchi della stampa a Mussolini che, esasperato, ordinò il concentramento della flotta a Taranto.

La tensione era già al massimo quando, il 27 agosto, giunse notizia che Tellini e i suoi collaboratori erano stati trucidati mentre compivano una ricognizione. L’episodio sembrava fatto apposta per offrire a Mussolini il destro di mostrare agl’Italiani la sua energia: tanto che, non essendosene mai trovati i responsabili, qualcuno avanzò poi l’ipotesi che a organizzare sotto banco l’eccidio fosse stato lui stesso. Ma ne manca qualsiasi prova, e la cosa ci sembra poco credibile.

La reazione di Mussolini fu sconsiderata, ma di sicuro effetto propagandistico. Alla Grecia fu inviato un ultimatum con cui le si ingiungeva di fare, nello spazio di ventiquattr’ore, le scuse, di pagare un’indennità di cinquanta milioni, e di punire con la morte i colpevoli. Era chiaro che la Grecia non poteva accettare: facendolo, si sarebbe riconosciuta responsabile dell’accaduto. Cercò con una risposta dilatoria di guadagnare tempo, ma Mussolini non glielo dette. Il 31 agosto la flotta si presentò al largo di Corfù, e ne intimò la resa. Il comandante della piazza rifiutò, e le navi aprirono il fuoco sul castello veneziano della città.

Pare che questi non fossero gli ordini impartiti da Mussolini che più tardi definì «superfluo» quel gesto, e l’ammiraglio Thaon di Revel, Ministro della Marina, rivolse un rimprovero al comandante della squadra che, se agì di testa sua, avrebbe meritato ben peggio. Nel castello non c’era nemmeno una guarnigione. C’erano soltanto dei profughi dalla Turchia, di cui una ventina rimasero sotto le macerie, sulle quali i marinai, sbarcati subito dopo, issarono il tricolore.

L’insensato gesto piacque agl’Italiani, ma mise la Grecia dalla parte della ragione e attirò sull’Italia i fulmini della Società delle Nazioni che lo condannò quasi all’unanimità. Mussolini ne fu sconcertato. Sebbene a rappresentare l’Italia ci avesse mandato una personalità autorevole come Salandra, egli non attribuiva nessuna importanza a quel consesso, e minacciò di abbandonarlo se esso insisteva a interferire in una questione che, coinvolgendo l’onore e la dignità nazionale, egli giudicava di sua esclusiva spettanza. Salandra fece del suo meglio per evitare la rottura, e ci riuscì grazie alle divisioni che già minavano la Società. La Francia aveva interesse a garantirsi l’appoggio italiano nelle sue diatribe coi Tedeschi per la Ruhr, e la stessa Inghilterra, pur ergendosi a paladina della Grecia, si mostrava desiderosa di una pacifica composizione.

Per arrivarci, si finì per accettare la tesi di Mussolini secondo la quale non era la Società che doveva pronunciarsi, ma la Conferenza degli ambasciatori, da cui dipendeva la commissione militare di Tellini. Pur rendendosi conto della infondatezza di questa tesi, Salandra la sostenne con la sua abilità di avvocato meridionale. E anche la Grecia finì per piegarvisi quando vide dileguare la speranza di un «fronte» con la Jugoslavia.

Mussolini infatti aveva corso anche questo rischio riattizzando, proprio sul più bello della crisi con la Grecia, la questione di Fiume. Siccome la commissione mista italojugoslava non riusciva a fare passi avanti per la delimitazione dei confini e per l’ordinamento dello «Stato libero» della città convenuto a Locarno, egli mandò ad assumerne il comando il generale Giardino. In pratica, questo significava l’annessione pura e semplice di Fiume, la Jugoslavia protestò, e subito la Grecia le propose un patto difensivo contro l’Italia. Ma il re Alessandro e il capo del governo Pašić, entrambi di temperamento autoritario e quindi simpatizzanti di Mussolini, non vollero saperne e, salvata la faccia con la nota di protesta, si rassegnarono al fatto compiuto.

La Conferenza degli ambasciatori avallò le richieste dell’Italia alla Grecia, anzi le fece sue. E con questo ingegnoso stratagemma procedurale impose alla Grecia di darne soddisfazione non all’Italia, ma alla Conferenza. Forte di questo verdetto, l’Inghilterra chiese all’Italia lo sgombero immediato di Corfù, ch’era la vera posta del giuoco. Londra sospettava che Mussolini volesse fare di Corfù un altro Dodecaneso che, occupato nel ’12 a titolo temporaneo, era poi rimasto definitivamente italiano. E il sospetto non era del tutto infondato: secondo Guariglia, anche se non se la proponeva, Mussolini sperava che gli avvenimenti gli consentissero di procedere all’annessione.

Infatti non vi rinunziò subito. Alla richiesta inglese, rispose mobilitando la flotta, e per alcuni giorni sulla stampa fascista i minacciosi accenti del Mare nostrum risuonarono a piena orchestra. Ma la diplomazia inglese capì che tanta baldanza e aggressività erano di pura platea e tenne duro, pur concedendo a Mussolini tutte le scappatoie per salvare la faccia. Egli subordinò l’evacuazione dell’isola al castigo degli assassini. Ma, siccome gli assassini non vennero scoperti, si accontentò del risarcimento di cinquanta milioni elargendone dieci ai rifugiati greci che avevano fatto le spese del bombardamento, e ritirò la flotta.

In sostanza, si era arreso, ma senza rinunciare a quegli atteggiamenti gladiatori che gli procuravano popolarità nel Paese. La stampa fascista ebbe buoni pretesti per scrivere ch’egli aveva umiliato la Società delle Nazioni, tenuto testa all’Inghilterra, e per stabilire un raffronto fra lui e Giolitti che nel ’20 aveva inghiottito senza reagire l’uccisione di due nostri ufficiali a Spalato.

In tutto questo c’era anche del vero. La Società delle Nazioni usciva malissimo dalla prova, e non si sarebbe mai ripresa dal discredito che glien’era derivato. Ma Mussolini, sebbene ai fini propagandistici avesse saputo trarre dalla vicenda il massimo profitto, ne era rimasto profondamente amareggiato. Parlandone con gl’intimi, la definì «una gratuita e impudente mistificazione ai danni dell’Italia». E Ciano racconta nel suo Diario che ancora tanti anni dopo Mussolini gli aveva detto di avere «dal 1923 un conto in sospeso, e i Greci s’illudono se pensano ch’egli abbia dato il colpo di spugna». C’è da chiedersi quanto questo rancore abbia influito sulla decisione di attaccare la Grecia nel ’40 contro ogni strategica convenienza. Ma qui si entra nell’opinabile.

Liquidato l’incidente e segnatolo all’attivo del proprio prestigio, egli si ridette anima e corpo ai preparativi delle elezioni. Per presentarvelo con probabilità di successo, bisognava confezionare al fascismo un abito nuovo, che lo rendesse più rispettabile e accetto a una pubblica opinione in grande maggioranza moderata. E l’impresa non era facile per le resistenze del turbolento elemento squadrista.

Sin dall’indomani della marcia su Roma, si era delineato in seno al partito un movimento «revisionista» che aveva sostenuto le tesi «normalizzatrici» del disarmo delle squadre e dell’abbandono della violenza. La punta estrema di questa tendenza era stato Grandi, che aveva perfino ventilato lo scioglimento di tutti i partiti, compreso quello fascista. A potere conquistato, egli diceva, il fascismo s’identificava ormai con la Nazione, e doveva farne sue tutte le istanze, dimenticando quelle di parte. Forse, a ispirargli questi propositi, c’era anche un interesse personale: Grandi non era mai stato popolare dentro il partito. Ma non era il solo a covarli. Sia pure in maniera più sfumata, queste erano anche le tesi di Bottai, che per sostenerle aveva fondato una rivista, «Critica fascista», affidata soprattutto all’agile e abile penna di Massimo Rocca, un curioso e inquieto personaggio che aveva militato nelle fila degli anarchici, poi era stato uno squadrista fra i più accesi e risoluti, e ora, nella lotta contro gl’intransigenti, si mostrava più intransigente di loro.

In questa diatriba, Mussolini non aveva preso posizione. Ma ci sono abbastanza elementi per poter dire che non gli dispiaceva e che, se non promosso, egli aveva certamente facilitato la fondazione di un quotidiano, il «Corriere italiano» che, sotto la direzione di Filippelli, era diventato l’organo ufficiale dei revisionisti contro «Cremona Nuova» di Farinacci. Tutto era fra loro materia di contrasto. Ma particolarmente era destinato a diventarlo il criterio con cui si doveva procedere a formare la lista dei candidati in vista dell’elezioni non ancora annunciate, ma ormai inevitabili. Gl’intransigenti naturalmente le volevano riservate ai fascisti di provata fede, i cosiddetti «antemarcia». I revisionisti le volevano allargate a tutte le persone di provata capacità e competenza, da qualsiasi campo venissero. Era sempre lo stesso dilemma se la rivoluzione dovesse diventare Stato o se lo Stato dovesse diventare strumento della rivoluzione, ma reso acuto dal problema immediato e concreto della scelta dei candidati.

La polemica toccò tali punti di asprezza che la giunta esecutiva del partito dovette intervenire. Come cittadella dei vecchi fascisti, essa accolse il punto di vista di Farinacci, ed espulse Rocca. Ma questo comportava la «purga» di tutto il revisionismo, di fronte alla quale Mussolini non poteva mantenere la sua neutralità. I pochi segni che fin allora egli aveva dato erano parsi in favore dei revisionisti. «Possiamo, dobbiamo regalare a chi vorrà prenderseli» aveva scritto a Farinacci in agosto «cento o duecentomila fascisti che, invece di facilitare, complicano balordamente l’opera del governo fascista», e allo stesso motivo erano ispirate le sue «circolari» ai prefetti, con cui li invitava ad affermare sempre, sull’autorità del partito, l’autorità dello Stato. A Filippelli il suo atteggiamento sembrava talmente chiaro che, dopo la caduta di Rocca, scrisse: «A quando l’espulsione dell’on. Mussolini?».

In realtà, vista a posteriori, la sua era la solita tattica: accendere il fuoco, lasciare che altri vi si bruciassero le mani, eppoi intervenire come paciere al di sopra delle parti. Conosciute le decisioni della giunta, egli pose l’aut aut: o questa le revocava, o lui faceva atto di solidarietà con Rocca. Alla giunta non restò che dimettersi rimettendo l’ultima parola a lui, che a sua volta la rimise al Gran Consiglio. Il risultato fu il solito colpo al cerchio e l’altro alla botte; un completo rimaneggiamento degli organi dirigenti del partito con la nomina del «duro» Giunta a segretario politico, la conferma dell’autorità prefettizia nelle province, un totale atto di sottomissione del partito al suo Duce, l’addolcimento della condanna di Rocca in una sospensione di tre mesi. Nemmeno stavolta Mussolini si era pronunciato fra revisionisti e intransigenti, ma aveva impedito il trionfo degli uni sugli altri perché gli facevano comodo entrambi: gli uni per dimostrare le sue intenzioni distensive, gli altri per tenersi in mano la carta della violenza contro i recalcitranti. E intanto risultava come l’unico vincente di una partita in cui tutti gli altri avevano perso.

Quale tipo di partito e di Stato avesse in testa è però difficile dire, e crediamo che abbia ragione De Felice quando scrive che non ne aveva in testa nessuno. Come al solito, egli navigava senza un piano preciso, affidandosi ai venti, e contando solo sul proprio fiuto per restarne sul filo. Nulla dimostra che in quel momento egli pensasse a un regime, e basta vedere il modo in cui aveva scatenato e chiuso quella singolare battaglia del revisionismo, che gli era servita solo per ridurre all’obbedienza il partito e renderlo docile all’operazione cosmetica cui intendeva sottoporlo per vincere le elezioni. Per il momento, il suo traguardo era solo questo. Al resto, avrebbe pensato dopo.

Anche le opposizioni non pensavano ad altro, e si preparavano alla battaglia con tale pessimismo che molti proposero di non combatterla nemmeno. L’idea partì dai repubblicani. Dati i vantaggi che la nuova legge elettorale assicurava alla lista governativa, essi dissero, e il ricatto della violenza che i fascisti non avrebbero mancato di esercitare, la migliore arma di difesa era l’astensione: se questa avesse superato il cinquanta per cento, per Mussolini sarebbe stata una «disfatta morale» che lo avrebbe costretto alle dimissioni. Questa tendenza a spostare la battaglia dal piano politico a quello morale era un preludio dell’Aventino, e infatti trovò subito un ardente sostenitore in Amendola, che dell’Aventino sarebbe stato di lì a poco l’anima e la coscienza.

In un primo momento questa tesi fu sostenuta anche da un giovane esponente del partito socialista riformista di Turati: Giacomo Matteotti, deputato di Rovigo, che i compagni chiamavano «Tempesta» per il suo temperamento battagliero. Sebbene figlio di ricchi proprietari terrieri, militava nel partito fin dall’adolescenza, e i fascisti non erano mai riusciti ad averne ragione nemmeno con le aggressioni. Ma fu appunto questo spirito pugnace che subito dopo lo indusse a rifiutare la tesi astensionista. Molti socialisti, egli disse a Turati, non chiedono di meglio che di essere esentati dalla lotta, e l’astensione non farebbe che incoraggiare la loro viltà. Bisognava non solo impegnarvisi, ma anche inasprirla, in modo da non lasciare scampo agl’indecisi: o di qua o di là. Ci furono, fra i vari gruppi, conciliaboli e discussioni, anche roventi. Ma alla fine l’idea dell’astensione fu abbandonata.

La Camera fu sciolta il 25 gennaio (del ’24), e le elezioni indette per il 6 di aprile. Ma subito fu chiaro che Mussolini intendeva dar loro il carattere non di una battaglia fascista, ma di un plebiscito pro o contro la politica fin lì perseguita. E lo disse a un Consiglio nazionale del partito riunito il 28 gennaio a palazzo Venezia. Niente normalizzazione, dichiarò, se con questa parola si voleva intendere lo sbaraccamento del fascismo e della sua Milizia, che restavano intoccabili. Ma niente neppure «veteranismo» e «diciannovismo». In parole povere: quali che ne fossero i meriti, i fascisti della prima ora non dovevano pretendere al monopolio dei posti. A parte gli esponenti della sinistra che «noi seguiteremo a combattere col vecchio vigore delle camicie nere», il fascismo intendeva accogliere nelle sue file, «al di fuori, al di sopra e contro i partiti, tutti quegli uomini del popolarismo, del liberalismo e delle frazioni della democrazia sociale che sono disposti a darci la loro attiva e disinteressata collaborazione, restando bene inteso che la maggioranza dev’essere riservata al nostro partito».

Era una chiara indicazione di come egli avrebbe composto la sua lista di candidati, che infatti fu subito ribattezzata «il listone» per il suo composito carattere di Legione Straniera. Riprendendo la tattica che già aveva usato per formare il suo primo ministero all’indomani della marcia, egli non volle trattare coi partiti. Trattò coi singoli uomini sbrancando fra loro quelli che più si dimostravano propensi alla collaborazione.

Questa mossa mise in crisi sia gli uomini che i partiti, specialmente quello liberale, che alla fine se la cavò lasciando liberi i propri iscritti di fare a testa loro. Ci furono drammi di coscienza e drammi di ambizione. Entrò nel listone Salandra, ma ponendo come condizione di portarsi dietro un gruppo di fedeli. Vi entrò, sia pure «con immensa perplessità», Orlando. Vi entrò De Nicola. Ma non vi entrò Giolitti, nonostante i ponti d’oro che Mussolini gli faceva.

Un preannuncio di come si sarebbe conclusa la lotta lo dette lo schieramento in cui l’opposizione vi scese. Mentre i fascisti presentavano due sole liste, quella nazionale o «listone» e una lista «bis» limitata a quattro regioni (Toscana, Lazio-Umbria, Abruzzi e Puglie) nelle quali si sentivano abbastanza forti da sfidare anche la concorrenza della prima lista, l’opposizione ne presentava ben ventuno, non essendo nemmeno i raggruppamenti più similari riusciti a far blocco tra loro. Perfino la massoneria, nonostante l’ostracismo comminatole da Mussolini, si divise: quella di piazza del Gesù col fascismo, quella di palazzo Giustiniani con l’antifascismo.

Durante la campagna elettorale, il governo fece ogni sforzo per mantenere l’ordine. Gli conveniva per due motivi: anzitutto per accreditare la maschera di rispettabilità che Mussolini voleva dargli e da cui dipendeva il voto moderato; eppoi per evitare le astensioni, che sarebbero state certamente interpretate come un tacito rifiuto del fascismo. Ma nemmeno i suoi prefetti riuscirono a impedire le violenze. Esse si esercitarono soprattutto contro i fascisti dissidenti, che facevano capo a Cesare Forni, Misuri, Padovani, Corgini e Sala. E si capisce perché. Invisi sia ai fascisti che agli antifascisti, essi non avevano né babbo né mamma, non potevano invocare protezione dai primi, né solidarietà dai secondi.

Ma non furono loro soli a far le spese dell’estremismo squadrista, risvegliato dal clima rovente dei comizi e delle polemiche di stampa. Un candidato massimalista fu ucciso a Reggio Emilia, Amendola aggredito e bastonato a Roma. Anche i «popolari» subirono tali angherie che, nonostante lo scarso conto in cui li teneva, la Chiesa dovette deplorare le violenze fasciste.

L’indisciplina delle squadre rendeva furioso Mussolini, che tuttavia non osava combatterla a viso aperto. «Questa è l’ultima volta che si fanno le elezioni così» disse a Cesare Rossi. «La prossima volta voterò io per tutti», e forse non immaginava quanto fosse nel vero. Via via che il 6 aprile si avvicinava, diventava sempre più nervoso e pessimista sui risultati.

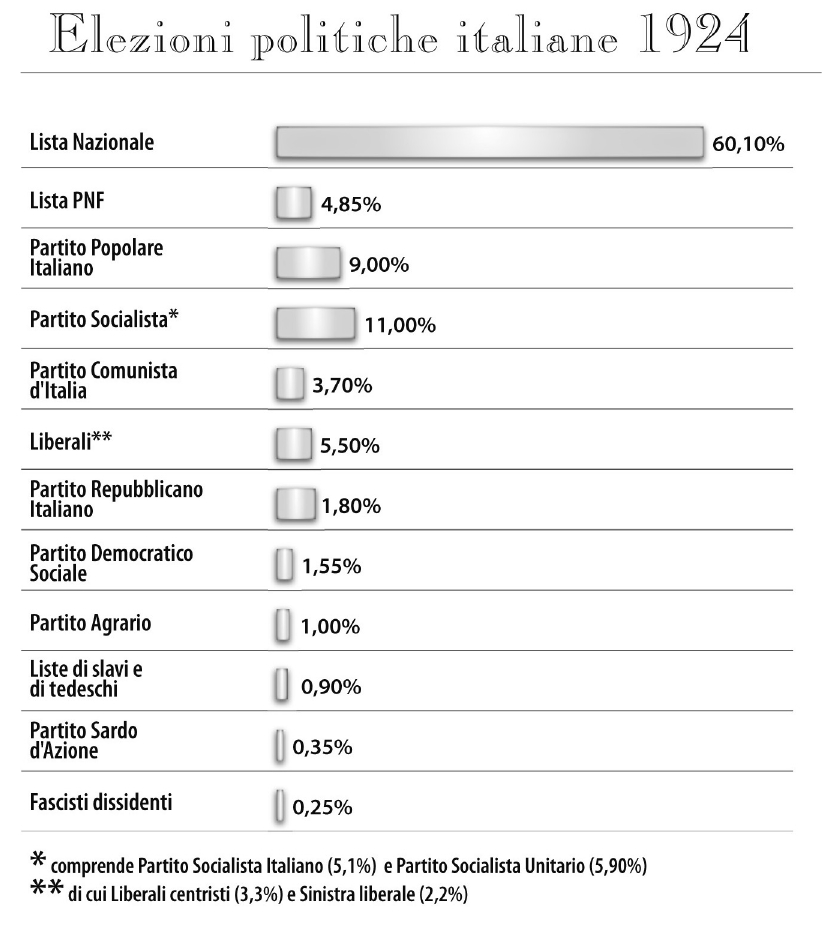

Alle urne andarono il 64 per cento degli elettori che, per le medie italiane, era una buona percentuale: oltre il 5 in più della precedente consultazione. Il primo pericolo, quello dell’astensione in massa, era stato evitato. Poi vennero le altre cifre. Su circa 7 milioni di voti validi, il listone e la lista bis ne raccolsero 4 milioni e 650.000, pari al 66 per cento. Più tardi si disse che c’erano stati dei brogli e che per esempio la maggior parte dell’oltre mezzo milione di voti annullati erano perfettamente validi e avevano solo il torto di essere andati all’opposizione. Ma Gobetti, uno degli antifascisti più intransigenti, ma anche più onesti, contestò la contestazione: anche se dei brogli c’erano stati, disse, non avevano alterato il senso del pronunciamento popolare: sia pure più per i demeriti degli avversari che per i meriti suoi, il fascismo aveva vinto: per sovvertire questa realtà, bisognava anzitutto riconoscerla.

La nuova Camera si aprì il 24 maggio, festa nazionale perché era la ricorrenza dell’ingresso dell’Italia in guerra, e nel discorso con cui, come al solito, inaugurava la legislatura, il Re salutò i deputati come «la generazione della vittoria». Quelli fascisti, in camicia nera, esultavano considerando definitivo e irreversibile il loro trionfo. E infatti dal punto di vista numerico, la loro maggioranza era schiacciante.

Fra listone e lista bis avevano conquistato 374 seggi, lasciandone poco più di cento a un’opposizione demoralizzata e divisa. I socialisti, rispetto alla legislatura precedente, erano calati da 123 a 46, i popolari da 108 a 39, e la galassia dei gruppi democratici da 124 si era ridotta a 30. Solo i comunisti – fatto significativo – avevano guadagnato passando da 15 a 19.

Tutti avevano dichiarato che il fatto di essere riusciti a sopravvivere malgrado le condizioni di svantaggio in cui li aveva messi la nuova legge elettorale e le intimidazioni di cui erano stati fatti segno durante la campagna, dimostrava che il fascismo aveva vinto solo una battaglia e che la guerra cominciava ora. Ma in realtà questa guerra non sapevano come farla, e non riuscivano a trovare fra loro un accordo per una strategia comune.

Tutto questo però non ubriacava Mussolini che, col suo solito realismo, vedeva anche il rovescio della medaglia. L’analisi dei risultati dimostrava che la vittoria era meno brillante di quanto risultasse sul piano aritmetico. A renderla schiacciante era stato il sottoproletariato del Sud, che aveva come al solito votato, secondo la vecchia logica delle «clientele», non per una scelta ideologica, ma per il partito di governo: pronto a cambiare, se questo partito domani fosse cambiato. I ceti operai del Nord il fascismo lo avevano rifiutato mettendone in minoranza il listone. Era questo che preoccupava Mussolini, ed è di qui che bisogna partire per comprendere quanto avvenne subito dopo.

Come dice De Felice, la manovra di Mussolini era perfettamente riuscita sul centro e sulla destra, dove non era rimasto, a fargli opposizione, che qualche notabile a titolo personale come Giolitti. Da questa parte, non aveva più niente da temere. L’opposizione gli veniva tutta da sinistra, ed era proprio questo che lo preoccupava. Come forza, non era granché. Divisi ormai in due partiti – quello riformista di Turati (PSU), e quello massimalista di Serrati (PSI) – i socialisti, anche sommati ai comunisti, non rappresentavano più che un milione di voti rispetto ai quasi due che avevano assommato fin allora. Ma erano i depositari dell’etichetta di «sinistra» cui Mussolini non aveva mai cessato di anelare, anche a costo di mettersi contro il proprio partito. Non voleva passare per un uomo di destra, o delle destre. Ed ecco perché, subito dopo la vittoria, si affrettò a lanciare qualche sonda verso gli sconfitti.

Qui si entra in un capitolo molto discusso, e che farà ancora molto discutere per l’impossibilità di dare concretezza di prova a quelle che sono soltanto delle ipotesi. Ch’egli intendesse svuotare i socialisti attirandone le truppe nei propri ranghi, analogamente a quanto aveva fatto con liberali, conservatori e nazionalisti, non c’è dubbio. E non c’è dubbio nemmeno che il suo bersaglio preferito fosse la Confederazione Generale del Lavoro. Ci s’era provato col «patto di pacificazione». Ci s’era provato subito dopo la marcia su Roma. Ed è abbastanza dimostrato che stava per riprovarcisi all’indomani della vittoria elettorale del 6 aprile.

Lasciamo stare le testimonianze di Carlo Silvestri che, essendo stato o essendosi sempre considerato l’ispiratore di questa manovra, l’ha probabilmente molto romanzata. Egli dice di aver avuto in visione direttamente da Mussolini, al tempo di Salò, i documenti che dimostravano il suo tentativo di trovare un accordo non solo con la Confederazione Generale del Lavoro, ma anche coi socialisti turatiani del PSU. Ma questi documenti, che facevano parte dei fascicoli riguardanti il delitto Matteotti, si persero nella fuga di Mussolini verso la morte a Dongo. Tuttavia qualcosa di vero nelle affermazioni di Silvestri c’è, perché lo riconobbe anche Cesare Rossi in un articolo scritto dopo la Liberazione.

Più convincenti sono altre due testimonianze. Una è di Giunta che, deponendo sul processo Matteotti dopo la caduta del fascismo, dichiarò: «Mussolini non ebbe il coraggio di portare i socialisti al governo nel ’22, ma li avrebbe portati alla fine di giugno del ’24», e precisò anche i nomi di coloro che intendeva invitarvi: D’Aragona o Casalini ai Lavori pubblici, e Tito Zaniboni – un socialista turatiano pluridecorato di guerra – come sottosegretario alla Presidenza. L’altra è di Umberto II, che dice di aver avuto da suo padre la conferma di queste intenzioni di Mussolini.

A tutto questo possiamo credere senz’altro, anche perché queste intenzioni Mussolini le aveva covate sempre. In quali tentativi si siano concretate, non si sa. Si sa però che i socialisti qualcosa si aspettavano, e che fra loro c’erano anche dei «possibilisti» che si mostravano propensi a prenderli in considerazione. Lo dice Turati nelle sue lettere alla Kuliscioff: «Troppi nostri sono stanchi di stare di continuo coi pugni tesi e non domandano di meglio che un po’ di detente, come i soldati della nostra guerra che s’inviavano delle bottiglie di vino dalle nostre trincee alla trincea opposta, e viceversa. Io vado facendo la propaganda del restare immobili nel nostro trinceramento. Quando vedo Gonzales a braccetto con Terzaghi o sento Modigliani scherzare coi vari Ciano e Finzi e Corbino nel banco dei Ministri mi sento venir male».

Il bisogno di detente lo avvertivano infatti anche molti fascisti. E fu in questo clima che prese avvìo la seconda ondata revisionista. La sollevò il solito indomito Rocca, spalleggiato – ma più cautamente – da Bottai, e subito violentemente bersagliato da Farinacci. Mussolini fu seccatissimo di questa polemica. Ordinò a Rocca di smetterla, ma Rocca rispose con una infuocata replica a Farinacci: «Ed ora chiedi la mia espulsione. Ed io raccatterò la bolla di espulsione e me l’appenderò al petto come la medaglia commemorativa di una vittoria, come la consacrazione definitiva del mio coraggio e della mia fede». Fu la fine di quell’eretico un po’ esibizionista e chisciottesco, ma impavido e generoso. Scacciato dal partito, dopo il delitto Matteotti andò a fare il fuoriuscito in Francia, dove visse una vita grama, inviso sia ai fascisti che agli antifascisti.

Può sembrare strano che Mussolini castigasse così severamente l’uomo che, propugnando la distensione contro l’estremismo, favoriva in fondo il suo disegno di accordo coi socialisti. Ma questo accordo, per negoziarlo da una posizione di forza, egli voleva farlo a nome di tutto il fascismo, e non con l’aria di esservi trascinato da una sola «frazione».

Ma anche fra i socialisti le resistenze alla distensione erano forti, e a incarnarne lo spirito era Matteotti. «Rispetto alla dittatura fascista» aveva scritto a Turati «è necessario prendere un atteggiamento diverso da quello tenuto sin qui; la nostra resistenza al regime dell’arbitrio deve essere più attiva; non cedere su nessun punto; non abbandonare nessuna posizione senza le più recise, le più alte proteste. Nessuno può lusingarsi che il fascismo dominante deponga le armi e restituisca la libertà al popolo italiano; tutto ciò che esso ottiene lo sospinge a nuovi arbitrii, a nuovi soprusi. È la sua essenza, la sua origine, la sua unica forza; ed è il temperamento stesso che lo dirige. Perciò un partito di classe e di netta opposizione non può raccogliere che quelli i quali siano decisi a una resistenza senza limiti, con disciplina ferma, tutta diretta ad un fine.» Ed è chiara l’allusione ai «compagni» che vacillavano e si mostravano disposti alla resa.

Il 30 maggio Matteotti prese la parola dal suo banco di deputato. Il suo discorso, che avrebbe potuto esaurirsi in meno di un’ora, ne durò quattro perché continuamente interrotto dai fischi e dagli urli dei fascisti. Presidente dell’Assemblea era Enrico De Nicola, che invano scampanellava per riportare la calma. I fascisti, quando non urlavano, picchiavano ritmicamente i pugni sul banco per coprire la voce dell’oratore che, imperterrito, diceva dei risultati elettorali del 6 aprile: «Contro la loro convalida, noi presentiamo questa pura e semplice eccezione: che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto una votazione di quattro milioni e tanti voti, cotesta non li ha ottenuti di fatto e liberamente».

Scoppiò il putiferio. Matteotti aspettò che si placasse, poi cominciò a elencare le prove del clima di violenza che aveva falsato il verdetto popolare. A ogni tempesta di fischi e minacce, Matteotti rispondeva: «Io espongo fatti che non dovrebbero provocare rumore. I fatti o sono veri, o li dimostrate falsi». «Voi svalorizzate il parlamento» urlò una voce. «E allora sciogliete il parlamento.» Farinacci esplose: «Va’ a finire che faremo sul serio quello che non abbiamo fatto!». «Fareste il vostro mestiere» ribatté Matteotti, e ricominciò a motivare le sue denunce nel solito frastuono. «Onorevoli colleghi, io deploro quello che accade…» ripeteva De Nicola, e rivolgendosi a Matteotti, lo sollecitò: «Concluda, onorevole Matteotti. Non provochi incidenti». Matteotti s’infuriò: «Ma che maniera è questa! Lei deve tutelare il mio diritto di parlare». «Sì, ma ho anche quello di raccomandarle la prudenza» ribatté De Nicola, come presago di quanto sarebbe accaduto. «Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente» ribatté Matteotti, e riprese la sua requisitoria intesa a chiedere l’invalidazione delle elezioni del 6 aprile. Quando ebbe finito, nel solito uragano di grida e minacce, disse, rivolto ai suoi vicini di banco: «Ho detto quel che dovevo dire, ora sta a voi preparare la mia orazione funebre».

Qui si pone la domanda perché mai Matteotti avesse pronunciato un discorso così scopertamente provocatorio. Come dice De Felice, non è pensabile ch’egli sperasse di ottenere da quella Camera il riconoscimento della propria invalidità. Evidentemente, egli si proponeva di spezzare sul nascere, anche a rischio della propria vita, le tendenze affiorate nel proprio partito a qualche compromesso col fascismo, ricreando un’atmosfera da scontro frontale. E così dovette intenderla anche Mussolini.

Muto e immobile, egli aveva seguito il discorso di Matteotti senza mai interromperlo, e anzi dando segno di fastidio per il chiasso che facevano i suoi. Ma il volto pallido e tirato denunciava il suo furore. Quando l’avversario ebbe finito, si alzò di scatto, attraversò l’aula a passi concitati, e rientrò a palazzo Chigi. Nell’anticamera del suo ufficio s’imbatté in Marinelli, e lo investì: «Che fa la Ceka?… Che fa Dumini?… Se non foste dei vigliacchi, nessuno avrebbe mai osato pronunciare un simile discorso!».

Questi scoppi di collera erano in lui frequentissimi, ma si esaurivano in se stessi, come riconobbe lo stesso Cesare Rossi nella sua testimonianza di accusa contro di lui. E tutto lascia credere che anche quella volta fu così. Mussolini sapeva benissimo che quella famigerata Ceka era soltanto una squadraccia di avanzi di galera, di cui ci si poteva servire per bassi servizi di bastonature, specialmente contro i dissidenti del fascismo come Cesare Forni, che da loro era stato ridotto quasi in fin di vita, ma non per operazioni di alta criminalità come quel caso avrebbe richiesto.

Comunque, quando il 7 giugno si ripresentò alla Camera per pronunciare il suo discorso, Mussolini diede l’impressione di aver completamente dimenticato l’episodio. Tutti si aspettavano da lui, come replica a quello di Matteotti, un discorso aggressivo e minaccioso, e invece egli ne pronunciò uno estremamente moderato e pieno, come oggi si dice, di «aperture», che fra l’altro conteneva questo passaggio:

Da venti mesi a questa parte non c’è nulla di nuovo nella politica italiana da parte dell’opposizione. Se ritorno col mio pensiero a tutto quello che è avvenuto, vedo che tutte le opposizioni si sono fissate nei soliti atteggiamenti. Non ho visto che un atteggiamento più riservato da parte della Confederazione Generale del Lavoro, e mi è parso un certo momento che l’on. Modigliani, con l’acutezza che è un suo requisito direi quasi congenito, in una serie di polemiche che potrebbero chiamarsi crepuscolari perché non sono venute a risultati concreti, ha cercato di disimbottigliare, di disincagliare quella parte ancora possibile di socialismo da posizione aprioristiche, e quindi negative. Ne riparleremo.

Forse non era un’offerta, ma non era certamente una rottura. Comunque, non era l’atteggiamento di uno che si disponesse a dare un seguito alle minacciose parole pronunziate all’indirizzo di Matteotti. Purtroppo, queste parole erano state pronunciate davanti a Marinelli, il più zelante, ottuso e cinico collaboratore di Mussolini.