Le Mensah. – La fille du Négus.

Sur cette dernière boutade peu flatteuse pour l’espèce humaine, nous réveillons un de nos gens, afin qu’il prenne la garde à notre place, et nous nous endormons, Gœrguis et moi, le long des cendres chaudes.

Le lendemain matin, à cinq heures, nous sommes en route. L’étroit sentier que nous suivons côtoie d’abord le torrent de la vallée, puis, brusquement, s’enfonce dans des gorges escarpées, et remonte au flanc d’une montagne toute plantée d’ébéniers. C’est un assez vilain arbrisseau, au tronc tordu et rachitique, au feuillage grêle et rare. Çà et là, tout en marchant, nous cueillons les fruits exquis d’un autre arbuste, d’un mètre à peine de haut, qui porte une espèce de prunes analogues à la grosse mirabelle, un peu allongées, et jaune d’or. D’un goût légèrement acidulé, il est peu charnu, et un énorme noyau en occupe presque tout le volume intérieur. Il est tendre, et craque sous la dent comme une amande fraîche. J’en ai oublié le nom. Ensuite nous traversons des plateaux cultivés, nous escaladons de nouveau des rampes presque à pic, cramponnés à nos mules, et fermant les yeux pour échapper au vertige qui monte des abîmes. Enfin, au bout d’une ou deux heures d’émoi, nous sommes à l’entrée de la plaine fertile d’Aïn-Bala.

Le nom d’« Ali-Baba et les quarante voleurs » lui eût mieux convenu, car, dès la sortie du défilé, nous tombons sur une bande de vingt à trente brigands qui nous considèrent avec stupéfaction. Ils comptaient, je suppose, sur quelque caravane d’un autre caractère, et moins bien pourvue de fusils. Contre les nôtres, leurs lances, voire même leurs boucliers, eussent fait triste figure. Après tout, peut-être sont-ce simplement des soldats ou même des gendarmes de la localité, en train de percevoir leur solde au détriment des voyageurs. Toujours est-il que la vue de nos armes paraît les affecter désagréablement, et qu’ils se décident à venir à nous la pointe basse, pour nous baiser respectueusement la main.

À gauche et à droite, un rideau de forêts tapisse les montagnes ; puis, tout à coup, à peu près à mi-côte, plus de verdure, et, sans transition, un diadème de roches nues, aux vives arêtes, aux aiguilles pointues, dessine sa dentelle de pierre sur le fond azuré du ciel. Derrière est le Mensah. Dans l’après-midi, après une station délicieuse au bord d’un clair ruisseau, tout embaumé de senteurs aquatiques, et sillonné par le vol joyeux des papillons et des oiseaux, à l’ombre d’un agamè en fleur, dont les branches entrelacées avec celles d’un olivier étendent au-dessus de nos têtes un voile impénétrable, nous nous dirigeons vers Gueleb, la capitale ruinée de ce pauvre canton.

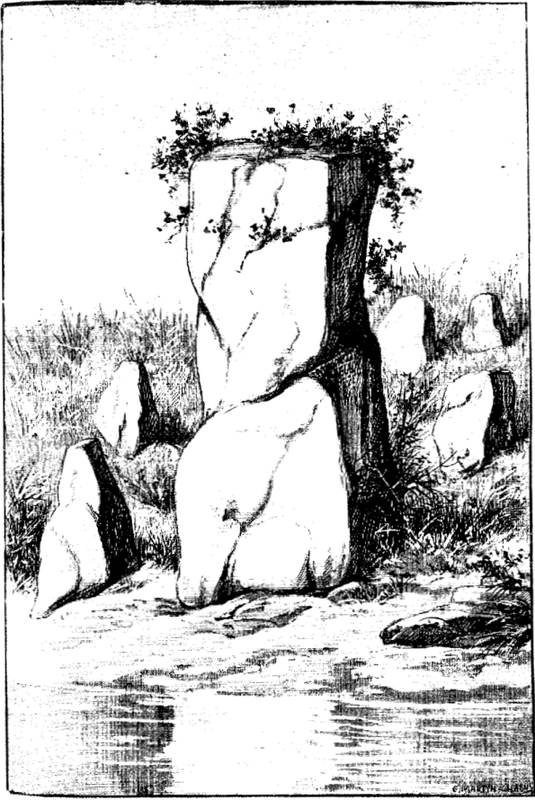

Les huttes du village sont en face de nous, à l’extrémité d’une longue vallée, et adossées à la colline. Des débris de rocs erratiques jonchent le sol. Un bloc formidable, entre autres, attire les regards et domine les alentours. C’est presque à lui seul une montagne. Il se dresse au milieu de la plaine. D’autres plus petits, disséminés, semblent lui faire cortège. À quelle époque a-t-il roulé là ? Dieu seul le sait. Les habitants lui ont donné un nom, et l’appellent la Fille du Négus.

C’est toute une légende, que Gœrguis ne se fait pas prier pour me conter.

Personne n’ignore, dit-il, que la monarchie éthiopienne doit son origine à Makeda, reine de Saba, que d’autres appellent Belkis. On sait également qu’au retour de sa visite au puissant roi Salomon, cette princesse donna le jour à un fils, qui reçut le double nom de David et de Menelick.

Dès que le jeune prince eut grandi en force et en vertu, sa mère songea à le doter d’un empire plus vaste que celui des Sabéens, sur lesquels elle régnait. Ses peuples possédaient de nombreux vaisseaux ; elle équipa une flotte, et débarqua avec une armée sur la côte orientale d’Afrique, en face précisément des rivages de l’Arabie où était assise sa capitale.

L’Éthiopie n’était encore qu’une contrée montagneuse et sauvage dont les habitants barbares, au fond de leurs forêts, rendaient un culte primitif à de grossières idoles. Makeda n’eut pas de peine à les soumettre. Elle défit, un à un, tous les rois qui les commandaient, et lorsqu’elle leur eut imposé l’autorité de son fils, proclamé Négus, ou Roi des rois, elle se mit à leur enseigner les doctrines qu’elle avait elle-même rapportées de Jérusalem. Ses prédications ne rencontrèrent guère plus de résistance que ses armes, et bientôt plus de cinq millions d’Éthiopiens eurent embrassé la foi judaïque. Il existe même de ces familles qui n’y ont pas encore renoncé. Ce sont ceux, tu en as vu, qu’on nomme maintenant les Felachas.

Trente-quatre Négus de sa race se succédèrent sur le trône de Menelick, et gouvernèrent avec sagesse, en demeurant fidèles à la tradition de Juda. Ce fut sous le règne d’Abreha-Atzbeha, c’est-à-dire Abreha le béni, vers l’an 330, que saint Frumence vint annoncer à nos pères la parole du Christ. Le Négus et tous les grands seigneurs se convertirent, le peuple ne tarda pas à suivre leur exemple, et en peu de temps la majeure partie de l’Éthiopie devint chrétienne.

Tegulat, la ville des hyènes, dans le Choah, bâtie par Menelick, était restée jusque-là la capitale de l’empire. À partir de ce moment, Axoum, dans le Tigré, la remplaça. C’est, d’après les anciens, dans la pierre même des collines qui entourent cette cité que fut creusé le tombeau de la reine de Saba, et que ses restes continuent, encore aujourd’hui, à dormir leur sommeil de trente siècles. Abreha y transporta sa résidence, y fit élever de somptueux monuments, et construisit l’église sur les bases de laquelle les Jésuites, portugais devaient, douze cents ans plus tard, édifier la basilique qui s’y voit actuellement. Là, il reçut solennellement le baptême avec toute sa cour. Puis, devenu disciple de Jésus, il voulut combattre pour sa gloire, et conquérir des royaumes à la foi.

À la tête de son armée, il traversa la mer Rouge et pénétra dans l’Arabie. L’empire des Négus avait atteint un degré de prospérité inouïe et de puissance redoutable. Sur les armes des soldats, l’éclat de l’or alternait avec le scintillement du fer. Une cavalerie fougueuse mêlait ses escadrons aux bataillons compactes des fantassins, et des éléphants, capturés au bord des fleuves, couverts de housses écarlate, portaient les principaux chefs.

Ce fut monté sur l’un de ces animaux, d’une blancheur immaculée, que le Négus apparut aux yeux stupéfaits des habitants de l’Yémen, et fit son entrée dans la Mecque, au bout d’un siège de deux mois.

Cette guerre demeura fameuse dans la mémoire des vaincus, sous le nom de « guerre de l’Éléphant ». Mais elle y sema aussi des germes de haine et de vengeance qui se firent jour, dans toute leur rage, aux temps des invasions musulmanes. L’Éthiopie fut la première des nations chrétiennes contre lesquelles se tournèrent leurs menaces, par le royaume d’Harrar.

Les successeurs d’Abreha les repoussèrent avec des fortunes diverses ; et la suzeraineté du Roi des rois s’étendait, obéie et respectée, des côtes de la mer jusqu’aux bords du fleuve Blanc, lorsque, vers le treizième siècle, Lalibala monta sur le trône. Ce prince résolut alors de purger définitivement le voisinage de ses États de la souillure des sectateurs de Mahomet, et pour mieux surexciter le courage des siens, il fit appel à leur ferveur chrétienne dans des chants devenus populaires, ou des strophes que ses guerriers récitaient en marchant au combat.

Partout Dieu donna la victoire à son serviteur. Il s’empara de Zeïlah, passa le détroit, comme l’avait fait Abreha, et soumit la plus grande partie de l’Yémen. Mais il nourrissait, dans le secret de son cœur, des desseins autrement gigantesques. La grandeur des khalifes d’Égypte, qu’il savait bien hors de ses atteintes, lui portait ombrage. Et séparés d’eux par les infranchissables déserts du Soudan, il conçut le projet formidable d’en reculer encore davantage la barrière, de façon à engloutir sous la stérilité des sables l’opulente contrée devenue le siège de leur domination, et de détourner le cours du Nil.

À une date environnée de ténèbres, bien avant les temps de Salomon et de la reine de Saba, avant même l’époque où les premiers habitants des plateaux éthiopiens s’y installèrent, une vaste mer, raconte la légende, recouvrait ces espaces immenses qui, au sud-ouest du Kordofan et du Darfour, s’étendent, de nos jours, en plaines désolées où la tempête ne soulève plus que des vagues de sable. Loin, bien loin au-delà de cette cité merveilleuse dont le nom est venu jusqu’à nous, au-delà de Tombouctou, ses flots allaient ensuite rencontrer ceux de l’invincible Océan, et se confondre avec lui. Or, en ces temps, le fleuve Blanc, au lieu de continuer à couler vers le nord, s’arrêtait à peu près au milieu de son cours, et avant ces marais pestilentiels qui s’appellent, à présent, le lac Nô, tournait vers le couchant pour se perdre dans cette mer mystérieuse. Les bouleversements successifs qui l’ont fait disparaître, en rejetant le fleuve vers le nord, lui ont, en même temps, tracé un autre lit. Mais, encore même aujourd’hui, à la saison des pluies, sur la surface aride et dénudée du sol, quand y surgit la teinte assombrie d’une végétation éphémère, se dessinent, plus vertes et plus tranchées, comme les sinuosités d’un cours d’eau qui persisterait à descendre, ignoré et souterrain, vers les plages abandonnées.

C’était là l’issue que le Négus se proposait de rouvrir aux ondes fécondantes qui portent la vie en Égypte, en décapitant une montagne entière, pour leur barrer la route de ce côté.

Lalibala n’avait qu’une fille, la belle et fière Judith. Elle se nommait comme cette reine juive du Samen qui fut, un instant, victorieuse des empereurs, jusqu’à substituer sa propre dynastie à la leur. Non moins altière et valeureuse, elle possédait, en plus, la grâce et la beauté. Sur elle son père reportait toutes les espérances de sa vie. Dès longtemps, il l’avait associée à ses conceptions grandioses ; et poète comme lui, elle partageait ses enthousiasmes, célébrant, à son exemple, en vers harmonieux, les splendeurs de la foi, ou la gloire des batailles.

Nombre de prétendants, parmi les princes les plus illustres, aspiraient à sa main. Mais, à ses yeux, il n’y avait qu’un descendant de Salomon, ainsi qu’elle, qui pût en être digne. Or, des princes de sa famille, aucun n’était à l’âge d’homme, et son cœur demeurait fermé à toutes les défaillances.

Il advint, en ce temps-là, qu’un des plus grands seigneurs de l’Éthiopie, Naacucto-Laab, prince du Lasta, se rendit à la cour du Négus. Naguère il l’avait suivi dans l’expédition de l’Yémen. C’était même à sa fidélité que Lalibala, sur le point de rentrer dans ses États, avait confié le gouvernement de cette province. Mais on prétendait qu’une fois soustrait au contrôle impérial, Naacucto-Laab, qui n’avait, jusqu’alors connu que les mœurs austères de ses montagnes et les rudes plaisirs de la guerre, s’était laissé éblouir par le faste des princes arabes devenus ses voisins, et gagner peu à peu par la licence de leur vie. Il s’était même, disait-on, rapproché de quelques-uns, s’était lié d’amitié avec eux, et, sur leurs conseils, oublieux de ses devoirs de chrétien, n’avait pas craint d’aller secrètement au Caire, saluer le khalife, ennemi de son propre suzerain. Là, des enchantements de toute sorte l’avaient accueilli, des splendeurs inimaginables avaient frappé ses yeux. Il en était parti ravi, fasciné, et de retour dans l’Yémen, tout au regret des jouissances perdues, il ne s’était point caché des sympathies qu’il éprouvait pour le souverain infidèle auquel il les avait dues. Peut-être roulait-il tout bas dans son esprit le dessein d’y retourner.

Ce fut alors que la volonté du Négus le rappela près de lui. Il se présenta entouré d’une pompe qui effaçait, de bien loin, le luxe guerrier des autres grands feudataires. Plus resplendissante que jamais, la belle Judith voyait à ses pieds les hommages de toute cette haute noblesse d’Éthiopie. Il s’empressa d’y ajouter les siens. Mais plus hardi et plus orgueilleux que tous ceux dont la respectueuse admiration n’avait jamais franchi les bornes d’un aveugle dévouement, il n’hésita pas à affirmer résolument ses intentions, et bien qu’elle ne daignât pas s’en apercevoir, à manifester ouvertement son amour.

Or, c’était le moment qu’avait choisi Lalibala pour initier ses peuples au plan qu’il méditait ; et il voulait que ce fût au travers d’éblouissements dont leur mémoire pût conserver l’empreinte. Déjà, afin de se concilier la faveur d’En Haut, il avait, en plus d’un lieu, érigé des temples où des prières publiques appelaient sur l’empereur les bénédictions du ciel. C’est même à lui que remontent ces églises souterraines qui se voient encore çà et là en Éthiopie. Puis, des bornes du Soudan aux frontières des Gallas, il avait convoqué tous ses princes, tous ses ducs, tous ses nobles, et dressé sa tente, pour les grouper autour de lui, sur la rive orientale du lac Tsaña. Là, au penchant des collines d’où sort le fleuve Bleu, frissonnaient alors des centaines de bannières, au milieu desquelles se déployaient les plis écarlate du pavillon impérial. Aucun des grands n’avait manqué au rendez-vous ; et escorté de ses hommes d’armes, chacun avait établi son camp près de celui du Négus, suivant l’ordre et le rang que lui assignaient les préséances.

Entre tous se remarquait le quartier de Naacucto-Laab. Deux mille cavaliers gallas l’accompagnaient. Fils lui-même d’une princesse de cette nation qui, pour épouser son père, avait à peine jeté sur ses croyances païennes le voile d’une conversion apparente, il aimait à s’entourer des compatriotes de sa mère, dont l’humeur et les habitudes farouches songeaient peu à s’offusquer du relâchement de ses goûts. C’était toujours à la tête d’une troupe de ces gens qu’il se plaisait à paraître. Tout, dans leur aspect, était fait pour frapper le vulgaire. Leur stature élevée, que rehaussait encore le casque en peau de singe à la crinière noire et blanche leur flottant dans le dos, leurs armes bizarres, leurs boucliers en cuir de rhinocéros, et la taille colossale de leurs chevaux, étaient, pour la foule, l’objet d’une crainte superstitieuse dont le bénéfice rejaillissait jusqu’à lui, en même temps que, pour ses pairs, le sujet d’une salutaire terreur.

Ce double sentiment qu’il s’était appliqué, dès l’abord, à faire naître, il l’exploitait maintenant avec adresse. Largement payées par lui, des compagnies de troubadours se répandaient, en outre, parmi les nobles et le peuple, en célébrant ses exploits ou sa munificence, et en unissant dans leurs chants, jusqu’au pied du trône, les noms de la fière Judith et du magnifique Naacucto-Laab. Car, plus résolu que jamais, il continuait à proclamer son amour pour la fille du Négus. Le chemin de son cœur n’était-il point aussi celui de la couronne ? Et déjà son ardente ambition laissait volontiers deviner le but caressé de ses rêves.

Mais, au contraire, ces manœuvres finirent par éclairer l’altière jeune fille, et loin de la toucher, ne provoquèrent que son indignation. Seulement les circonstances lui commandaient de la taire. Lalibala ne se dissimulait point, en effet, les résistances ombrageuses auxquelles allaient se heurter ses projets. Ce n’étaient plus là, pour cette noblesse turbulente, les chances d’une guerre, avec ses promesses alléchantes de gloire et de butin. Ce n’étaient plus de l’or à récolter, des terres à conquérir, des nations à rançonner. Non ! C’était à des efforts répugnants qu’il s’agissait de les convier, eux, des guerriers, ne vivant, depuis des siècles, que pour les armes ; c’était presque les condamner d’avance, eux et leurs soldats, à des travaux d’esclaves ! La grandeur de l’œuvre disparaissait obscurcie par les dehors de la tâche, et les révoltes de leur orgueil étroit repoussaient hautement l’avilissement du labeur ingrat auquel il leur fallait d’abord descendre.

Tout cela, il est vrai, c’était encore par bouffées discrètes et par sourdes rumeurs que l’écho en arrivait à l’empereur. À part ses favoris les plus intimes, nul n’avait été, jusqu’alors, admis aux confidences du plan terrible. Et pourtant, loin de fléchir, le mécontentement grandissait, sous les coups calculés de la calomnie et du mensonge. La perfidie de Naacucto-Laab mettait à profit ces dispositions. Et ses réticences habiles, parfois même ses protestations arrogantes, trouvaient un accueil facile auprès, surtout, de ces caractères pusillanimes, incapables de se prononcer jamais tout haut, mais portés, d’autant plus, à exalter celui qui flatte leurs secrètes faiblesses. C’est pourquoi ces tendances, que n’ignorait point le Négus, imposaient à sa prudence des ménagements redoublés ; et avant d’aborder ouvertement le vrai motif de cette convocation, il cherchait à séduire les esprits par l’éclat et la somptuosité des fêtes.

Il avait attendu avec art, pour l’époque de la réunion, l’anniversaire de saint Georges, le patron de l’Éthiopie. Il n’est personne, en ces jours-là, qui, suivant ses moyens ou sa ferveur, ne se signale, chez les riches, par des largesses et par des réjouissances ; et Lalibala avait fait connaître, de longue date, qu’il rassemblerait, à cette occasion, tous les grands de son empire, afin de remercier ensemble et d’honorer le saint tout-puissant auquel ils devaient leurs communes victoires.

Malgré les inquiétudes et les appréhensions irritées de la noblesse, tout, en apparence, était donc aux divertissements et à la joie, sur les rives du lac Tsaña. Des milliers de vaches étaient journellement immolées ; des ruisseaux d’hydromel coulaient à flots ; et le retentissement des fanfares guerrières mariées aux chants d’allégresse et aux acclamations de la foule, se confondait avec les cantiques des prêtres et les prières de l’Église.

Cependant, depuis deux jours, enivré des témoignages d’amour et de vénération que la masse du peuple ne lui avait jamais marchandés, et qu’il retrouvait toujours aussi enthousiastes, aussi fidèles ; encouragé par l’Abouna, dont la haine religieuse rêvait l’anéantissement des musulmans, le Négus, déjà, gardait moins de réserve, et ne se gênait point, devant son entourage, pour proférer des paroles plus claires. Les derniers nuages se dégageaient donc ; ils allaient être tout à fait dissipés dans un festin, au quartier impérial, où tous les hauts feudataires étaient invités.

Une immense salle de feuillage avait été construite. Les tables étaient nombreuses. Plus de cinq cents princes et nobles avaient pris place alentour. Des viandes de toute espèce fumaient dans des plats d’or. Les blonds rayons du tedj étincelaient au fond des vases cerclés d’argent en corne de buffle, et des centaines de torches projetaient leurs rouges reflets sur ces figures martiales. Au centre, sous un dais de pourpre, la peau d’un léopard fraîchement tué recouvrait un siège plus élevé que les autres. C’était le trône de l’empereur.

Dès que les convives eurent été introduits, tandis qu’ils demeuraient debout, frémissants, les trompettes résonnèrent, et le Roi des rois, le front ceint de la tiare, le manteau impérial sur l’épaule, précédé de deux lions tenus en laisse par ses pages, et suivi de ses grands officiers, fit son entrée solennelle. En face, un merveilleux tapis, taillé dans les dépouilles de trente autruches mâles, se déroulait sur les degrés d’une estrade vide. Ce fut là qu’au milieu du repas, une porte dissimulée dans la verdure s’ouvrit, et la belle Judith apparut. La robe flottante, sa chevelure retenue au sommet par des bandelettes d’or, et derrière, retombant en grappes sombres sur l’étoffe blanche de son quârri, une flamme dans les yeux, l’air illuminé, l’attitude souveraine, elle s’avança.

À sa vue, au tumulte de la fête succéda un silence profond. De la main elle effleurait les cordes d’un instrument étrange dont les sons se mêlaient doucement à ses vers. Et alors, comme les notes stridentes du boulboul ou les gerbes d’une cascade de perles, on entendit s’égrener une à une les stances vibrantes de son chant inspiré. Elle évoquait, dans le passé, les triomphes de la Croix sur l’Islam, et pour l’avenir, elle en prédisait d’autres.

Assis au-dessous du Négus, et séparé du trône uniquement par un des lions couchés, Naacucto-Laab, qui ne s’abusait plus sur les dédains de la princesse, les traits contractés, la bouche plissée, la contemplait d’un regard où se lisait un indéfinissable mélange de haine et de passion. Et lorsqu’elle eut fini, que l’assistance émue palpitait encore sous le charme de son talent et de sa beauté, Lalibala se leva :

– Princes et nobles de l’Éthiopie, s’écria-t-il, vous reconnaissez la voix dont les accents vous ont déjà si souvent annoncé la victoire. Une fois encore, la voilà qui s’adresse à vos courages et vous promet de nouvelles gloires. N’est-ce point saint Georges même qui parle par son organe ? N’est-ce point lui qui nous appelle, au nom de la foi chrétienne ? Fiers de leurs succès sur les chrétiens d’Occident, l’orgueil des musulmans relève aujourd’hui la tête, et leur khalife ne craint pas de nous adresser, du Caire, d’outrageants défis. Il compte sur les barrières du désert pour désarmer nos bras, et pousser plus avant les conquêtes impunies du Croissant. Guerriers chrétiens, le souffrirez-vous ?

À cette apostrophe, d’ardentes acclamations répondirent. Le Négus, radieux, poursuivit :

– J’en étais sûr. Non ! vous ne le voulez pas. Saint Georges me l’avait dit. Il m’a dicté ses ordres. Écoutez-moi !… L’Égypte est le boulevard de l’Islam, comme elle en est le joyau. D’insondables solitudes nous en séparent, en effet, et toutes les armées de l’Éthiopie périraient de faim et de misère avant d’avoir atteint les bords fameux de ce Nil où s’étale l’insolence des khalifes, de ce Nil qui apporte la vie à leur royaume !… Eh bien ! c’est ce Nil qu’il nous faut conquérir ; c’est ce Nil qu’il nous faut arrêter dans sa course ; c’est ce Nil qu’il nous faut détourner de l’Égypte, et que nous allons rejeter vers les contrées où il coulait jadis… Et l’Islam aura vécu !

Un tumulte effroyable éclata à ces mots. Était-ce de l’enthousiasme ? Était-ce de la révolte ? Nul ne sait. Mais, comme les serviteurs se précipitaient en même temps pour remplir les coupes, on vit Naacucto-Laab se lever, puis on l’entendit jeter ce cri :

– C’est moi qui verserai à boire au Roi des rois.

Et saisissant le vase des mains de l’échanson impérial, il s’approcha de Lalibala. Et celui-ci, pour lui faire honneur, porta à ses lèvres la coupe pleine. Mais à peine y eut-il touché que, soudain, un flot de sang lui envahit le visage, des râlements rauques s’exhalèrent de sa gorge ; et battant l’air de ses bras, il roula sans mouvement sur les marches de son trône. Le poison avait fait son œuvre.

Terrifiés, tous les assistants s’élancèrent. Des exclamations de stupeur et d’effroi se croisaient avec le fracas des tables renversées, les rugissements des lions captifs ; et les torches, foulées aux pieds, ne laissaient plus échapper qu’à peine de mourantes lueurs.

Et tout à coup, au milieu de la confusion de cette scène, pendant que les fidèles, affolés, se précipitaient, pour le relever, vers le corps inerte de leur maître et l’entouraient ; que les mécontents, épouvantés, cherchaient une issue pour fuir, un galop formidable de chevaux retentit au dehors. C’étaient les cavaliers gallas de Naacucto-Laab qui accouraient. Dès le début, profitant de l’effarement général, il avait quitté la salle. Sur un signe de lui, ses hommes, tout prêts, étaient en selle, et il arrivait à leur tête, se faisant saluer empereur sur son passage par la foule égarée et stupéfaite.

Grâce à la peur des uns, à la complicité des autres, redoutable à tous par l’attachement aveugle et la férocité des siens, secondé par le désordre et la terreur que ne manque jamais d’engendrer une catastrophe subite, il rencontra, dans le moment, peu de résistance chez la noblesse éperdue.

Une seule satisfaction lui échappa.

Dès qu’elle eut dit ses vers, la princesse Judith s’était retirée. Elle habitait une maison à l’écart, où les bruits de la salle du festin ne pouvaient parvenir. Le premier frisson de stupeur dominé, des serviteurs étaient accourus lui porter la funeste nouvelle. Tout d’abord, elle se refusa à croire à la mort de son père. Et déjà elle s’apprêtait à courir vers lui, lorsqu’un second message l’informa de l’usurpation de Naacucto-Laab. Dès lors, c’en était fait ; elle ne douta plus.

L’énergie virile dont elle était douée ne l’abandonna pas néanmoins. L’horreur de sa position lui apparaissait clairement, mais elle se redressa, et se retrouva la fille de l’empereur. Tout, plutôt que de subir la loi de l’assassin ! Refoulant ses larmes et son désespoir, elle appela auprès d’elle ses femmes les plus sûres, puis se fit amener sa mule, et ramassant à la hâte ses bijoux précieux, sans s’attarder davantage, elle prit le chemin du Nord.

Elle avait raison. À peine salué Négus, Naacucto-Laab pensa à la fille hautaine dont il n’avait pu fléchir l’orgueil. Où était-elle ?… Disparue !… Sur son ordre, des cavaliers se mirent à sa poursuite. Il se disait qu’elle avait dû chercher refuge vers le Sud, au Choah, le berceau de ses ancêtres, où vivaient encore les débris de sa famille et les derniers rameaux de la race de Salomon. Durant des jours, toutes les routes conduisant dans cette direction furent explorées et fouillées, mais en vain.

L’infortunée princesse avait, on le voit, calculé juste. Elle supposait bien que les recherches se tourneraient de ce côté ! L’important était, pour l’heure, d’échapper à l’infâme. Une fois en sûreté, elle saurait rallier autour d’elle les amis de son père. L’un d’eux était gouverneur de l’Hamacen. Sans doute, il avait fui Naacucto-Laab, et serait de retour dans sa province. Ce fut là qu’elle se dirigea, après avoir toutefois dépêché un courrier pour l’avertir.

Déjà elle approchait de Hâsaga, la capitale du pays, lorsqu’elle vit revenir le messager à sa rencontre. L’ancien compagnon du Négus, placé par lui à la tête d’un des gouvernements les plus riches de l’Abyssinie, refusait aujourd’hui de recevoir sa fille. Son attachement bien connu pour Lalibala le signalait d’avance au courroux de son successeur, et il en redoutait les effets.

À ce coup imprévu, toute la fermeté, jusque-là inébranlable, de la princesse Judith s’évanouit. Se laissant choir de sa monture, elle s’affaissa à terre, et se prit à verser des larmes abondantes. Et sur l’aile de ses soupirs, sa douleur s’exhalait en plaintes poétiques. On répète encore au Barca des vers qu’elle murmurait, dit-on, en ce moment même :

Jettim nim bêke ; na ezem, eileboulou ou bakiet guesse !

Si une orpheline pleure, va-t-’en et tais-toi, lui dit-on. Laisse-nous ; paix avec tes larmes !

Mangued deblou mennou minta mouder messe.

On ferme la porte devant elle, quand la nuit tombe sur la ferre.

Elle resta longtemps, ainsi, à gémir. Ses femmes, presque aussi abattues que leur maîtresse, étaient impuissantes à la ranimer. À la fin, cependant, elle se releva, et remontant sur sa mule, se remit à la pousser en avant. Mais, désormais, où porter ses pas ?… À quelle porte frapper ?… Elle allait au hasard, traversant les forêts et les champs sans regarder autour d’elle, abîmée dans son chagrin. Ce fut ainsi qu’elle atteignit les frontières du Mensah. Le même serviteur était reparti en quête d’une hospitalité moins précaire. Là, brisée par les émotions et la fatigue, elle s’arrêta. Un tertre ombragé lui offrait, à l’écart, un asile bienfaisant contre l’ardeur du soleil. Elle s’y réfugia pour attendre cet homme.

Au bout de quelque temps il la rejoignait, la frayeur peinte sur les traits. Non seulement il n’avait rien découvert, mais il avait appris, au contraire, que les émissaires de Naacucto-Laab étaient sur sa piste. Déjà, on signalait leur présence non loin de là. Encore quelques heures, et la princesse fugitive allait infailliblement tomber en leur pouvoir.

– Ah ! Seigneur Dieu ! Par l’âme de mes pères, s’écria Judith dans un élan de désespoir, les mains levées au ciel, sauve-moi ! Que ta pitié descende sur la fille de Lalibala !

Et la pitié céleste descendit, en effet, sur elle. Car on vit tout à coup son corps, agité jusque-là de frissons convulsifs, se roidir et devenir immobile ; ses bras étendus prendre la rigidité de la pierre ; une teinte de marbre se répandre sur son front ; tout son être grandir et se transformer. Et à la place de cette jeune fille svelte et gracieuse, le regard ne distingua plus, bientôt, qu’une masse compacte, que ce bloc de rocher, dont les reliefs continuent à garder le contour des plis de son vêtement. Ces broussailles pendantes remplacèrent les boucles de sa chevelure. Et tu le vois, de nos jours encore cette pierre colossale, battue par l’impuissance des siècles, n’en demeure pas moins toujours debout, toujours superbe, comme si elle commandait à la plaine. À l’endroit même où elle venait d’être assise, enfantée par ses pleurs, une source jaillit, qui coule sans avoir jamais tari, depuis cette époque. C’est ce ruisseau que nous côtoyons.

Ses suivantes partagèrent le sort de la princesse, et nous les retrouvons également, sous la forme de ces quartiers de roche plus petits, groupées jusque dans la mort, autour de leur maîtresse.

Ce fut ainsi que la princesse Judith échappa aux poursuites et à la vengeance de Naacucto-Laab. Quant à celui-ci, il ne jouit pas longtemps des fruits de son crime. Les nobles du Choah, indignés, refusèrent de se soumettre au joug du meurtrier, et se soulevèrent en proclamant, pour succéder à Lalibala, un des jeunes rejetons de la dynastie de Salomon qui vivait parmi eux. D’une voix unanime ils s’écrièrent :

« Icon Amiac ! » – Ce qui veut dire : « Qu’il soit notre souverain ! »

Et l’histoire lui a conservé ce nom. C’est ainsi qu’il est désigné dans les annales de l’Éthiopie, parmi cette longue suite de Négus, dont la race, malgré tant de vicissitudes, a surmonté les ruines et les catastrophes accumulées autour d’elle.

Mais ce n’est plus au bord du lac Tsaña qu’il faut l’aller chercher aujourd’hui. Bien que la foi populaire, dans toute l’Éthiopie, ait jeté sur la mort de Lalibala l’auréole du martyre, et le vénère actuellement comme un saint, à maintes reprises ses héritiers ont vu leur autorité ébranlée, et dans le nord surtout, des rébellions surgir, des aventuriers les combattre, des usurpateurs les écarter. Gondar, devenu après Axoum la résidence impériale, leur éleva un palais dont les murs redoutables leur servirent, plus tard, trop souvent de prison. Seul, le Choah, constitué en royaume, ne s’est jamais détaché de l’antique famille à laquelle il a dû sa splendeur. Et tandis qu’ailleurs, d’autres provinces du vieux sol éthiopien, courbées sous un despotisme passager, se bornent à des regrets stériles, ce vaillant peuple est demeuré fidèle à ses traditions, à ses princes, et ne reconnaît qu’un souverain, Menelick II, le dernier descendant de Salomon et de la reine de Saba, le futur Roi des rois, réservé par les prophéties à l’Éthiopie régénérée.