Lumières sur la ville

Mont Vesuvius

23 octobre 79 après J.-C., 7 heures du matin

30 heures avant l’éruption

OMNES HIC HABITANT

Tous habitent ici.

Un rayon de soleil fend l’air et se pose sur le Vesuvius. Il commence par éclairer le bord le plus élevé de l’antique cratère. L’espace d’un instant, la roche nue qui forme un arc de cercle sur la crête dessine un sourire dans la pâle clarté du matin. Très vite, pourtant, la bouche se déforme et les dents de pierre semblent s’allonger pour ressembler à la gueule menaçante d’un fauve.

La lumière pénètre dans la caldera, glisse sur le fond et les bosquets puis poursuit son chemin, telle une main soulevant délicatement le voile d’obscurité qui a recouvert le paysage pendant la nuit. Elle épouse maintenant la pente qui descend jusqu’à Pompéi, éclaire le bourg agricole qui surplombe la ville (aujourd’hui Terzigno). Peu à peu, elle embrasse les hameaux et les fermes des faubourgs, dévoile les vignobles, les terres labourées, les chevaux dans les pâturages. La voici enfin au cœur de Pompéi, caressant ses toits et l’éveillant à la vie. Le visage de la cité s’illumine tout d’abord d’une teinte rouge, une couleur chaude, presque sanguine, que lui confèrent ses tuiles.

La ville n’est pas immense. Elle couvre moins de 64 hectares — 66 si l’on ajoute les abords immédiats, avec leurs nécropoles et quelques grandes demeures telles que la villa des Mystères. Tout n’a pas été mis au jour par les archéologues. Une vingtaine d’hectares sont encore ensevelis sous les ponces et les lapilli, avec d’autres fresques, d’autres merveilles, peut-être, et Dieu sait combien de victimes. Cette chambre forte restée close, on la devine en partie quand on regarde à gauche de la via dell’Abbondanza, par exemple, en remontant vers la porte du Sarno.

Pourra-t-on jamais exhumer cette partie de la cité ? Telle est la question que chaque touriste se pose aujourd’hui. Le problème, c’est qu’il faut d’abord sauvegarder ce qui a déjà été découvert. Ensuite, on verra. Les fouilles pourraient être interrompues définitivement dans la mesure où il ne reste pas de monuments à déblayer mais simplement des quartiers d’habitation analogues à ceux que l’on a déjà dégagés, et qui ne livreraient sans doute pas grand-chose de vraiment nouveau.

Il suffit peut-être d’attendre, à charge pour les prochaines générations d’inventer les instruments de recherche appropriés. Pour le moment, les géoradars (dits « GPR », ground penetrating radars) et d’autres techniques de pointe permettent de « voir » littéralement ce qui est sous nos pieds, mais seulement dans certaines conditions. De plus, les données issues de ces sondages ne peuvent être lues que par des spécialistes. Si la technologie évolue, on peut imaginer qu’un jour nous visiterons les zones enfouies uniquement en passant dessus, grâce aux images transmises par l’intermédiaire de capteurs et de transmetteurs de signaux dans le sol.

Dans ce cas, les sédiments continueront de protéger les objets, les murs et les fresques comme ils le font depuis des siècles, et nous verrons les maisons exactement comme elles étaient au moment de l’éruption. Car si les zones mises au jour nous permettent déjà de comprendre comment vivaient les Romains, celles encore ensevelies nous donneraient une vision plus précise de la tragédie.

Les origines de Pompéi

La longue histoire de Pompéi, comme celle de tant de villes italiennes, remonte bien avant l’Antiquité. Située sur un plateau volcanique, la cité jouit d’une position stratégique qui lui permet de contrôler l’activité maritime dans cette partie de la baie et de défendre l’estuaire du fleuve Sarno (Sarnus), une artère vitale pour le commerce et les échanges avec l’arrière-pays. En outre, la présence de l’ancien volcan contribue à la fertilité des terres.

On imagine bien qu’un endroit ayant autant d’atouts est habité depuis fort longtemps. De fait, les premières installations sont apparues au bord du Sarno dès l’âge du bronze. Mais la grande éruption du Vesuvius survenue entre 1880 et 1680 avant notre ère a englouti toute la population, balayant huttes et villages.

À l’âge du fer (du Xe au VIIe siècle avant J.-C.), les rives du Sarno furent repeuplées. Nous savons que les habitants commerçaient activement avec les avant-postes grecs situés non loin de là, en particulier avec Pithecusa, l’actuelle Ischia. C’est à la fin de cette période que furent construites les premières habitations durables, parallèlement à l’édification de murs défensifs et de deux temples, l’un dédié à Apollon, l’autre à Hercule et à Minerve. On assiste là à une ébauche d’organisation de la cité qui constituera plus tard le « centre historique » et marque les véritables origines de Pompéi, ce qui veut dire qu’elle existait depuis déjà sept siècles à la date de l’éruption. C’est un record, comparé à beaucoup de villes actuelles.

Mais qui donc décida de fonder Pompéi ? La réponse n’est pas claire. Aussi bizarre que cela puisse paraître, nous ne savons pas qui eut l’idée d’édifier celle qui, après Rome, est probablement la ville romaine la plus célèbre au monde. Dans la mesure où les Étrusques dominaient l’intérieur des terres, ce sont peut-être eux qui encouragèrent le peuple osque à la bâtir, selon une stratégie consistant à dresser en face de l’ennemi grec un certain nombre de bastions dans la vallée du Sarno. À moins que l’initiative n’en revienne justement aux Grecs, sachant qu’ils contrôlaient les côtes et le trafic maritime, ou bien encore à la population locale, qui servait de tampon entre les deux puissances rivales et avait adopté de nombreux aspects de leurs cultures respectives. Il fallait alors que celle-ci soit suffisamment respectée pour permettre aux Étrusques et aux Grecs de maintenir indirectement des échanges commerciaux vitaux pour l’un comme pour l’autre.

Pompéi serait donc à l’origine un territoire neutre, un port franc, une sorte de Hong Kong de l’Antiquité. Enfin, ce ne sont là que des hypothèses… Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’après la défaite des Étrusques contre les Grecs, lors de la bataille de Cumes (474 avant J.-C.), Pompéi entra dans une période de déclin, ce qui tendrait à prouver qu’elle entretenait des liens plus étroits avec les premiers qu’avec les seconds.

Les Samnites entrent en scène à cette époque, entre le Ve et le IVe siècle avant J.-C. Ce peuple guerrier descendu des Apennins envahit la vallée du Sarno et occupe tous les centres côtiers. Pompéi est englobée dans un territoire correspondant à la première unification politique de la Campanie par des populations italiques. Elle devient alors une cité samnite. La langue, la religion, les coutumes, les lois sont celles des conquérants, bien que les Osques représentent la majeure partie des habitants. Cette période marque donc une première évolution très nette par rapport à celle de la cohabitation avec les Grecs et les Étrusques, mais elle ne dure pas.

Rome ne se pose pas en spectatrice : elle est déjà une puissance qui compte. Parmi ses violents affrontements avec les Samnites il y eut le célèbre épisode des Fourches Caudines, où les Romains vaincus furent contraints d’emprunter un passage étroit et de passer symboliquement sous le joug de l’ennemi — une marque d’infamie qu’ils n’étaient pas près d’oublier. Il ne leur fallut pas moins de trois guerres pour soumettre enfin les Samnites et détruire leur civilisation.

Pompéi entre alors dans la sphère d’influence de Rome, tout d’abord au titre de cité ayant conclu un traité d’alliance avec celle-ci. Elle fait ainsi partie de ce que l’on appelle les « alliés italiques » (socii italici). Derrière les remparts, l’atmosphère a bien changé. Les colons romains organisent la vie pompéienne en fonction de leur propre culture, ne manquant jamais de réaffirmer leur suprématie sur les « étrangers » d’origines osque et samnite. Ils vont jusqu’à inscrire le mot HAVE (ave) sur le seuil de leur porte (celle de la maison du Faune, par exemple) pour rappeler, non sans une bonne dose d’arrogance, que c’est Rome qui domine.

Et donc Pompéi se fait chaque jour plus romaine — après tout, l’Urbs (Rome) n’est qu’à 240 kilomètres —, mais elle n’en connaît pas moins deux périodes difficiles. Tout d’abord, il lui faut renforcer son enceinte face à l’avancée des armées d’Hannibal, qui détruit Nocera, tente de conquérir Nola et établit son quartier général à Capoue. Bizarrement, le général carthaginois épargne Pompéi, peut-être parce qu’elle a démontré sa neutralité à maintes reprises. Elle accueille dans ses murs les malheureux qui affluent des cités voisines mises à sac et leur donne même une maison, ce qui contribue au brassage de la population.

Pompéi connaît de nouvelles heures dramatiques lorsqu’elle se dresse contre Rome aux côtés d’autres cités afin d’obtenir le statut de citoyen romain pour ses habitants. Certaine que l’Urbs va répondre par une guerre, elle restaure et renforce ses murs et ses treize tours de guet, prenant le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Et elle fait bien : durant près de dix ans, de 89 à 80 avant notre ère, elle subit les attaques des légionnaires de Sylla. La porte d’Herculanum présente encore la trace des énormes sphères de pierre projetées par leurs balistes.

En désespoir de cause, Pompéi finit par se rendre et ouvre ses portes au dictateur, qui la rebaptise Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, un nom fort heureusement destiné à disparaître. Quelque 2 000 anciens soldats de Sylla s’y installent, renforçant son caractère cosmopolite.

Nous sommes donc en 80 avant J.-C. Avec l’apport de ces vétérans, l’antique cité devient définitivement romaine. C’est à cette époque que l’on construit l’amphithéâtre pour les gladiateurs, les thermes du Forum, le temple de Vénus et bien d’autres édifices.

Mais au fait, d’où vient le nom « Pompéi » ? À vrai dire, son étymologie est aussi obscure que les origines de la ville et l’on ne peut qu’avancer des hypothèses, à l’instar de l’archéologue Antonio Varone, ancien directeur des fouilles. Le nom pourrait venir du grec pempo, qui signifie « envoyer », car Pompéi est un port marchand. Selon les Anciens, en revanche, la ville aurait été fondée par Hercule après qu’il eut accompli ses célèbres travaux. Avec le temps, a pompa Herculis (« au Triomphe d’Hercule ») serait devenu « Pompéi » — une explication qui ne satisfait plus grand monde aujourd’hui. Plus vraisemblable est la thèse selon laquelle le nom de la cité dériverait du mot osque pumpe (« cinq »), ce qui pourrait sous-entendre le « lieu des cinq villages », mais nous n’avons malheureusement retrouvé aucune trace desdits villages, bien que de nombreux archéologues penchent pour cette version. Quatrième hypothèse, enfin : « Pompéi » aurait pour origine le nom d’un peuple italique, les Pompeia.

Comment s’orienter dans Pompéi ?

Revenons à notre promenade matinale dans Pompéi. Tandis que Rectina se rend en voiture chez son médecin, nous avons poursuivi notre périple, laissant le lupanar et la pâtisserie derrière nous, et nous sommes actuellement via di Nola — le « Decumanus Superior », comme on disait à l’époque romaine. Les rues sont rectilignes, maintenant, et les bâtiments disposés de manière régulière comme sur un échiquier. Rien à voir avec le désordre urbain rencontré précédemment, mais on n’en a pas moins l’impression que les divers quartiers ne datent pas tous de la même période.

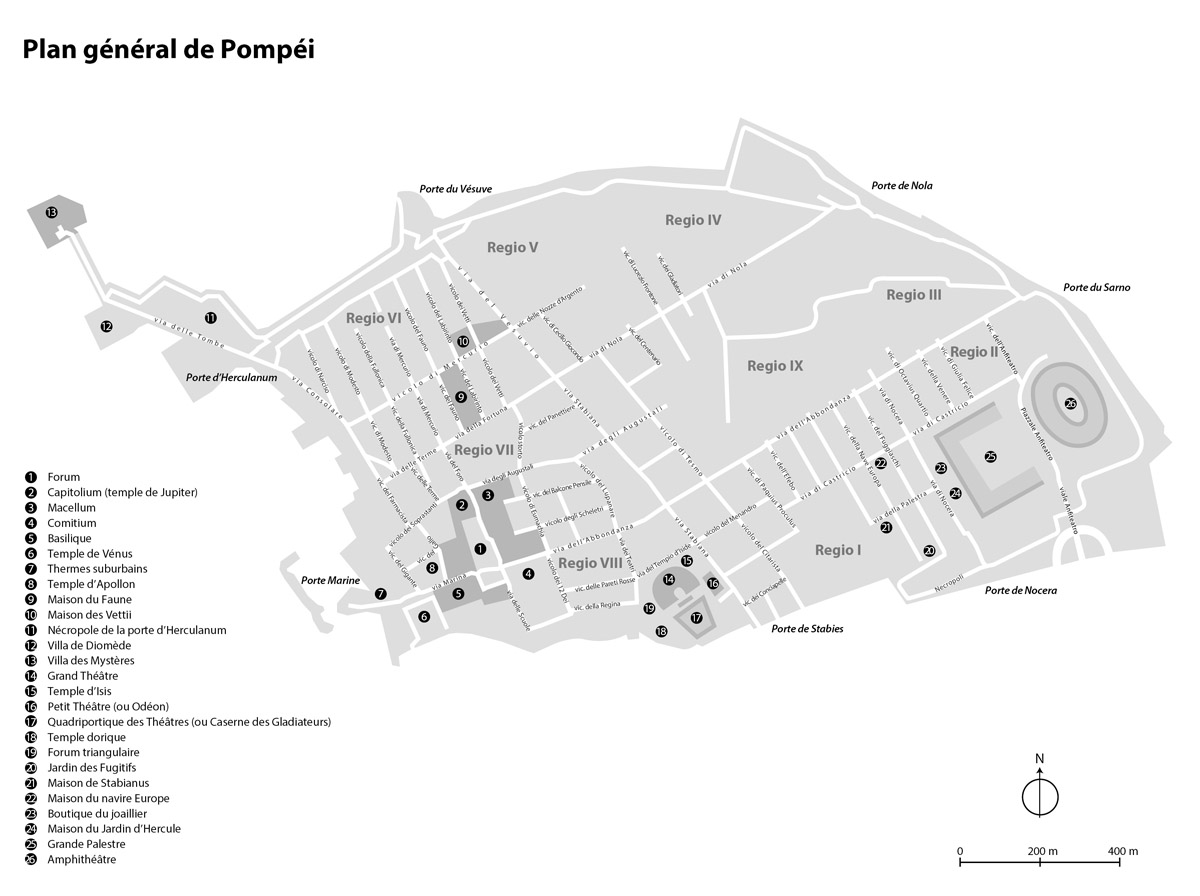

Et c’est bien le cas. Sous l’Empire, Pompéi possédait déjà un centre historique et des quartiers plus récents, à l’image de nos métropoles. Les plans du site nous indiquent clairement ce cœur ancien, avec le Forum (initialement place du marché) et des rues étroites (voire sinueuses comme le Vicolo del Lupanare) qui épousent le relief sur lequel furent édifiées les premières habitations.

Au fil des générations et des aléas de son histoire, Pompéi se développe. Les Samnites bâtissent de nouveaux quartiers selon une grille géométrique. Un peu plus tard, la progression d’Hannibal entraîne la construction de nouveaux îlots dans la partie est pour loger les gens ayant fui Nocera. (Une telle générosité ne suffira pourtant pas à éteindre la rivalité ancestrale entre les deux villes : en 59 après J.-C, une véritable bataille rangée éclatera pendant les jeux, dans l’amphithéâtre de Pompéi ; elle fera de nombreux morts et blessés, en particulier parmi les Nocériens.)

Quand les vétérans de Sylla s’installent à Pompéi en 80 avant J.-C., le plan de la cité est déjà établi dans ses grandes lignes. On procède toutefois à quelques expropriations brutales et au réaménagement de certains îlots, avec l’abattage de murs et le regroupement de propriétés. Les Romains s’attachent surtout à l’édification de monuments marquants comme le Grand Théâtre, l’Amphithéâtre et la Grande Palestre, mais ils construisent aussi l’Odéon (petit théâtre) et réaménagent le Forum. Le résultat est celui que vous pouvez encore admirer aujourd’hui en vous promenant parmi les ruines de Pompéi.

Un rapide coup d’œil sur le plan distribué à l’entrée du site suffit à remarquer que la disposition des rues et des maisons correspond à un quadrillage rigoureux. Toutes les villes romaines s’organisaient à partir de deux artères perpendiculaires : l’une sur un axe nord-sud (cardo), l’autre sur un axe est-ouest (decumanus). Leur tracé selon les points cardinaux s’accompagnait d’un rite sacré. On doit ce modèle urbain aux camps militaires, où tentes et voies d’accès étaient disposées en rangs serrés, selon une grille immuable à l’origine de nombreuses villes modernes.

Pompéi ne fait pas exception : le cardo est l’actuelle via Stabiana. On constate cependant que l’axe est-ouest est mieux desservi, avec deux rues principales : le Decumanus Superior (via di Nola) et le Decumanus Inferior (via dell’Abbondanza), peut-être à cause des origines très anciennes de la cité et de son caractère multiethnique. Vous vous perdrez moins facilement si vous gardez à l’esprit cette disposition en croix tandis que vous parcourrez le site archéologique. Mais si vous vous égarez quand même, ne vous découragez pas : c’est normal, vu le nombre de rues !

La ville compte 10 temples, 11 fouleries (fullonicae), 34 boulangeries, plus de 150 « bars » et restaurants (thermopolia, cauponae, popinae) ainsi qu’une multitude d’échoppes en tout genre, sans oublier le marché, le Forum, les grands monuments évoqués plus haut et les 3 220 mètres de murs d’enceinte. Combien y avait-il d’habitants à la veille de l’éruption ? Entre 8 000 et 12 000 pour rester prudents, mais certains avancent le chiffre maximal de 18 000 Pompéiens. Pouvons-nous être plus précis quant à leur apparence ?

Le portrait-robot des Pompéiens

Sur notre chemin, nous croisons deux femmes qui se pressent sur le trottoir, enveloppées dans leurs élégantes pallae. La plus jeune se couvre la bouche avec un coin du châle. L’autre, bien en chair, arbore des boucles d’oreilles en argent que dégagent ses cheveux noirs et bouclés ramassés en chignon. Ses vêtements ont du mal à contenir ses formes généreuses et les laissent entrevoir à chaque pas. Les traits de ces Pompéiennes, l’ovale régulier de leurs visages et leurs grands yeux sombres savamment maquillés pour souligner la chaleur du regard sont caractéristiques des Méditerranéennes.

Tandis que nous passons à côté d’elles, la plus jeune nous lance une œillade. L’espace d’un instant, nous en sentons toute la profondeur avant que la belle disparaisse, laissant dans son sillage un parfum raffiné — autre secret de l’art de séduire méditerranéen.

De par l’histoire complexe de la ville, les habitants de Pompéi ont des origines diverses, mais surtout centro-italiques et méditerranéennes. Les analyses ADN ont révélé un patrimoine génétique typiquement européen, à l’exception d’une variante indiquant qu’une partie de la population serait d’ascendance africaine. Selon toute probabilité, il s’agissait d’esclaves ou de descendants d’anciens esclaves devenus citoyens romains à part entière.

Physiquement, à quoi ressemblaient les Pompéiens ? Nous sommes d’abord surpris par leur taille modeste, tant nous sommes habitués à croiser aujourd’hui des adolescents de quinze ou seize ans mesurant déjà 1,80 mètre, bien qu’ils n’aient pas achevé leur croissance. Ces jeunes gens sont le produit de nos sociétés occidentales bénéficiant de régimes alimentaires riches et équilibrés dès la naissance, à l’abri des maladies et des famines qui freinent le développement. Il n’en allait pas de même il y a deux mille ans. L’alimentation était moins riche et moins variée qu’aujourd’hui. Les fruits et les légumes que l’on trouvait sur la table dépendaient autant de la saison que des caprices du climat, qui pesaient lourdement sur les récoltes. Et si, bon an mal an, on trouvait toujours quelque chose à se mettre sous la dent dans les campagnes, dans les villes, en revanche, un peu comme durant la Seconde Guerre mondiale, il fallait parfois faire face au rationnement, à la pénurie de certains aliments et aux disettes.

Ajoutez à cela, pendant les mois les plus froids, des maladies qui dégénéraient fréquemment en épidémies. Sans remèdes efficaces, il était difficile de se débarrasser des infections qui traînaient en longueur et retardaient la croissance infantile. Certaines pouvaient être d’impitoyables meurtrières : la rougeole, la broncho-pneumonie ou encore la tuberculose. Face à de tels fléaux, l’empire le plus puissant du monde était incapable de défendre ses enfants et ressemblait à certains de nos pays en voie de développement, avec leur lot quotidien de décès dus à des affections qu’ailleurs on soigne facilement. La mortalité infantile était excessivement élevée, atteignant sans doute près de 200 pour mille.

Entre la malnutrition et les maladies, parvenir à l’âge adulte relevait souvent de l’exploit. Voilà pourquoi, comme tous les Romains de l’époque, la plupart des Pompéiens que nous croisons sont petits. La taille des squelettes de certaines victimes de la tragédie nous a renseignés à ce sujet. Les hommes mesurent en moyenne 1,66 mètre (la fourchette étant de 1,63 mètre à 1,70 mètre). Les femmes sont encore plus petites, avec une moyenne de 1,53 mètre (entre 1,51 mètre et 1,55 mètre). Ces données ont été confirmées par l’analyse de corps découverts à Herculanum, parmi lesquels on note de rares écarts vers le haut (un homme de 1,75 mètre) et vers le bas (une femme de 1,40 mètre). Grâce à certaines formules anthropométriques, on pense que le poids moyen était de 65 kilos pour les hommes et de 49 kilos pour les femmes, mais ce ne sont là que des estimations.

Ces chiffres vous donnent cependant une bonne idée de l’impression que l’on pouvait avoir en se promenant parmi la foule, à Pompéi ou à Herculanum : la plupart de leurs habitants étaient petits et nous auraient considérés comme des individus plus grands que la moyenne. En étudiant les squelettes découverts dans les hangars à bateaux d’Herculanum, Luigi Capasso a remarqué que la taille moyenne dans la région de Naples au milieu des années 1960 était pour ainsi dire la même qu’en 79 après J.-C., ce qui montre à quel point les choses ont changé au cours des deux dernières générations.

On ne vivait pas vieux au Ier siècle après J.-C. Des données sur la population romaine indiquent que l’âge moyen était de quarante et un ans pour les hommes et de vingt-neuf ans pour les femmes. Bien sûr, il s’agit de statistiques. N’allez pas imaginer que les Romains s’écroulaient systématiquement au sol le jour de leur quarantième anniversaire. Un certain nombre atteignaient la cinquantaine, très peu en revanche dépassaient soixante ans. À cet égard, une stèle funéraire découverte dans la nécropole de Santa Rosa, au Vatican, est tout à fait étonnante : elle porte en effet le nom d’un certain Abascantus, disparu à l’âge de quatre-vingt-dix ans !

La mortalité masculine était souvent liée aux dangers d’une vie beaucoup plus active que la nôtre, et au grand air. Quant à la faible espérance de vie féminine, elle s’explique en partie par les risques de l’accouchement : dans l’Antiquité, il était mille fois plus mortel pour la mère qu’aujourd’hui.

La vie était-elle aussi courte à Pompéi et à Herculanum ? Le nombre important de restes humains exhumés permet de mener des études sur une large échelle, mais il faut bien garder à l’esprit que ces gens ne sont pas décédés de mort naturelle et ne constituent pas l’entière population de ces cités. On note néanmoins un élément assez troublant quand on examine la répartition par tranches d’âge des victimes d’Herculanum : il n’y a aucun sexagénaire et les quinquagénaires représentent à peine 8 pour cent des individus étudiés. On peut expliquer cela en partie par le sauve-qui-peut général durant la catastrophe : les plus vieux ont eu du mal à fuir pour se mettre à l’abri, d’où leur absence parmi les malheureux que l’on a découverts amassés sur les plages et dans les hangars à bateaux d’Herculanum.

Une chose est sûre, en tout cas : nous avons beaucoup de chance ! De nos jours, à cinquante ans, un homme est dans la force de l’âge et en pleine possession de ses moyens sur le plan physique et mental. Il travaille avec ardeur, il est peut-être à l’apogée de sa carrière, il fait du sport, et statistiquement il a bien une bonne trentaine d’années de vie devant lui, sinon plus. Une femme de cet âge est encore séduisante. Elle a pu se permettre de ne pas avoir d’enfants ou de faire des enfants sur le tard (et sûrement pas dès quatorze ans, comme certaines Romaines). Mieux, elle peut espérer vivre plus longtemps qu’un homme. Il y a deux mille ans, au contraire, un quinquagénaire voyait sa fin proche, tandis que sa compagne était déjà morte depuis dix ou vingt ans, voire plus.

Les données démographiques relatives à Herculanum soulèvent une remarque intéressante. Parmi les différentes tranches d’âge, celle des 15-19 ans est à peine représentée, comme si ces jeunes gens avaient eu plus de chances de survivre à l’éruption, étant plus agiles pour fuir et n’étant pas chargés de famille, ce qui les aurait retenus ou ralentis. Mais il y a une autre explication possible. Ce rétrécissement de la pyramide des âges rappelle ceux causés par les deux conflits mondiaux du XXe siècle et pourrait traduire une crise de la natalité due à la disparition de géniteurs potentiels, hommes et femmes confondus, et à la disparition de nombreux enfants en bas âge. Ce creux de la vague serait en quelque sorte la preuve qu’une tragédie s’était produite une vingtaine d’années plus tôt. Ce n’était pas une guerre, et d’ailleurs cette région de l’Italie ne verra pas l’ombre d’un envahisseur pendant longtemps encore. La réponse est ailleurs : en 62 après J.-C, soit dix-sept ans avant l’éruption du Vesuvius, un violent tremblement de terre avait frappé Pompéi, Herculanum ainsi que toutes les villas et les fermes alentour, mais nous en reparlerons un peu plus loin…

En somme, si l’on applique les projections obtenues à partir de l’étude des corps retrouvés par les archéologues à la population que l’on voit déambuler dans les rues de Pompéi en cette matinée du 23 octobre 79 après J.-C., nous pouvons en déduire — avec toute la prudence qui s’impose, bien sûr — qu’un tiers des Romains que nous croisons ont moins de quinze ans, que près des deux tiers ont entre quinze et cinquante ans et que moins de 1 sur 10 a plus de cinquante ans.

Retournons à présent via di Nola. Deux enfants sortent d’une maison. Nous les suivons. Ils montent et descendent des trottoirs en riant, aussi légers que des papillons. Le sang bouillonne dans leurs veines, rien ne peut les arrêter. Et puis ils disparaissent au coin de la rue, poussant pour nous les portes d’un monde inattendu.

Les adresses à la romaine

Nous sommes devant un arc commémoratif. Tel un géant aux jambes écartées reposant sur le trottoir de chaque côté de la rue, il est recouvert de travertin et de marbres blancs qui se teintent d’orangé à cette heure de la journée. Surmonté d’une grande statue équestre, peut-être celle de Caligula (d’où son nom actuel), il marque une véritable frontière car la rue qui s’inscrit dans son prolongement est interdite à la circulation même de nuit. Il y règne un calme absolu propre aux quartiers résidentiels. Nous passons sous l’arc et pénétrons dans cet univers à part.

Les rayons du soleil n’atteignent pas encore les dalles de la chaussée mais lèchent déjà les toits et les corniches. Nous sommes dans une autre Pompéi ; tout y est propre et ordonné. Quelques esclaves ont d’ores et déjà balayé les trottoirs devant les demeures qui bordent cette belle artère, et l’eau qui a servi à laver les mosaïques de l’entrée s’écoule sur le seuil de nombreuses demeures. Les quelques boutiques et débits de boissons se concentrent au début de la rue, laissant ensuite la place à des portes richement décorées. Nous sommes dans le quartier chic de Pompéi (l’actuel Regio VI) : c’est là que les notables de la ville ont élu domicile.

Les deux enfants que nous avons aperçus sont nos guides. À mi-hauteur de la rue, ils s’arrêtent devant une fontaine carrée en pierre volcanique. En temps normal, l’eau jaillit de la bouche de Mercure, coiffé de son célèbre casque ailé. Voilà pourquoi cette artère a été rebaptisée « via di Mercurio », mais il s’agit là d’une dénomination de l’époque moderne, comme pour toutes les autres rues sauf la via Mediana, la via Salina et la via Pompeiana. Leurs noms actuels font référence soit à leur orientation géographique (via di Stabia ou via Stabiana, via di Nola, etc.), soit à un détail mis au jour durant les fouilles, par exemple le décor d’une fontaine (via di Mercurio, donc, ou bien via dell’Abbondanza). Les édifices publics (via dei Teatri) ou les demeures privées (vicolo dei Vettii) ont aussi inspiré certains noms de rue. De même, nous connaissons l’appellation d’origine de deux portes seulement : la Porta Salis ou Porta Saliniensis (l’actuelle porte d’Herculanum, qui conduit à la villa des Mystères) et la Porta Urbulana (aujourd’hui porte du Sarno).

À l’image des contrades de Sienne, il y a fort à parier qu’il régnait un fort esprit de clocher entre les quartiers : ils formaient de petites villes dans la ville, où tout le monde se connaissait et s’entraidait. Comme l’explique Antonio Varone, grâce aux inscriptions sur les murs nous connaissons le nom desdits quartiers, et par déduction celui de leurs habitants : les Salinienses vivaient près de la porte d’Herculanum, cette ancienne Porta Salis qui conduisait bien entendu aux marais salants ; les Urbulanenses habitaient le quartier qui jouxtait la Porta Urbulana, les Campanienses près de la porte de Capoue et les Forenses autour du Forum…

Nous ignorons tout des traditions de chaque contrade de la Pompéi antique. Organisait-on des fêtes ou des processions en l’honneur de telle ou telle divinité, patronne du quartier ? Affublait-on les habitants des contrades voisines de surnoms péjoratifs et faisaient-ils l’objet de plaisanteries douteuses ? Nous ne le saurons jamais, mais c’est plus que probable.

Pour l’heure, nous sommes dans le quartier proche de la Porta Salis et un détail attire notre attention : il n’y a pas de plaques portant le nom des rues ni de numéros au-dessus des portes d’entrée. Comment les facteurs (tabellarii) font-ils pour distribuer le courrier ? Comment trouver la maison d’un ami ? À quoi servirait un GPS, puisqu’on ne peut entrer le nom de pratiquement aucune artère ?

Un petit indice va nous aider à résoudre ce problème. À Pompéi, un homme a écrit sur un mur les « coordonnées » de Novella Primigenia, la belle actrice que nous avons rencontrée au banquet de Rectina. Cette inscription nous apprend qu’elle habitait Nocera et nous permet de comprendre comment les Romains indiquaient une adresse : « À Nocera, près de la Porta Romana dans le quartier de Vénus, demandez Novella Primigenia. » Le principe était donc le suivant : 1) Le nom de la ville ; 2) celui d’une porte ou un point de repère connu dans le voisinage (un bâtiment, par exemple) ; 3) le nom du quartier ; 4) des renseignements fournis par le voisinage. Après tout, lorsque nous cherchons un restaurant ou un magasin, les garçons de café ou les commerçants nous donnent rarement l’adresse exacte mais nous guident avec des indications du genre : « Un peu avant ou après tel endroit, près de ceci ou de cela… »

Il reste un dernier point à éclaircir pour ceux qui visitent aujourd’hui le site de Pompéi. Sur les plans et dans les livres, les références Regio I, II, III, etc. signalent les différents secteurs de la ville. Cette subdivision ne remonte pas à l’Antiquité. Elle a été établie au XIXe siècle par le grand Giuseppe Fiorelli, directeur des fouilles à Pompéi, à qui l’on doit les premiers moulages des corps de victimes de l’éruption. Chaque regio comprend un certain nombre d’îlots (insulae), chaque insula étant à son tour constituée de plusieurs demeures. Les chiffres que vous lisez sur les portes ne correspondent pas aux numéros croissants de nos rues : ils font uniquement référence au nombre d’habitations que compte l’insula en question.

Nous voici parvenus au bout de la via di Mercurio, où se dresse l’une des treize tours de guet jalonnant le mur d’enceinte. Les deux enfants que nous suivons depuis tout à l’heure ont trouvé une porte ouverte et grimpent l’escalier quatre à quatre. Nous leur emboîtons le pas. La tour s’élève sur trois niveaux. À mi-parcours, nous sommes à hauteur du chemin de ronde. Continuons jusqu’au sommet. Un vol de pigeons effrayés accompagne le grincement de la lourde porte en bois. Nous nous penchons entre les créneaux et demeurons bouche bée devant la vue qui s’offre à nous.

Pompéi s’étend en contrebas, avec ses toits rouges et ses terrasses. Notre regard s’arrête sur les statues dorées qui couronnent les édifices et sur les étoffes multicolores que les foulons ont mises à sécher, mais aussi sur les arcades du Grand Théâtre, au sud, et sur l’architecture imposante de l’Amphithéâtre, à l’est, là où combattent les gladiateurs. Nous distinguons peu à peu les bruits familiers des innombrables activités de la ville qui s’anime, tandis que s’élèvent les fumées des fours et autres foyers que l’on vient d’allumer. Pompéi n’est pas immense et nous pouvons la contempler tout entière : elle est vraiment superbe.

Soudain, le sol se met à trembler sous nos pieds et les oiseaux posés sur les créneaux s’envolent. La secousse n’en finit pas. Du haut de la tour, on la ressent certainement plus que si l’on était dans la rue. Instinctivement nous nous tournons vers le volcan, mais il est silencieux, aussi paisible qu’hypocrite sous son paradis de verdure — un paysage idyllique de vignes, de cultures et de bois.

Comment imaginer que demain tout cela aura disparu ? Et pourtant, le compte à rebours déclenché il y a des siècles arrive à son terme.