Llovía. No podía haber sido de otra manera, y es que a él le encanta la lluvia. La primera vez que lo vi llovía. Con el pelo aún mojado y los zapatos calados se produjo el maravilloso ritual en vías de extinción, las luces de la sala que se apagan, las conversaciones que se convierten primero en murmullos y luego en silencio, la gran pantalla que se ilumina, y la música de fanfarrias que anuncian que la película va a empezar. La magia del cine.

Recuerdo que las butacas estaban tapizadas en verde. Eran grandes, cómodas, con suficiente distancia entre las filas para poder estirar las piernas. Amplios pasillos a los lados y un generoso hall de entrada capaz de acoger a cientos de espectadores. El cine tenía un nombre a la medida de su grandiosidad, el Palladium, una sala de esas que entonces se denominaban de arte y ensayo, lo que traducido al lenguaje de los que amábamos el cine significaba que allí se exhibían buenas películas.

Sonó un solo de viento desgarrador, «Rhapsody in Blue» de Gershwin, y en la enorme pantalla que ocupaba la pared de lado a lado apareció la imagen en blanco y negro de una ciudad fotografiada con exquisita belleza, y una voz en off que decía que adoraba a la ciudad de Nueva York. Manhattan, esa era la película, y esa fue la primera vez que lo vi. Un tipo delgaducho, con grandes gafas de pasta, tímido y neurótico, pero con un talento y un sentido del humor tan extraordinarios que, al final, era él quien se llevaba a la chica. Y eso cuando eres un adolescente inseguro —disculpen el pleonasmo— se convierte en un balón de oxígeno, o mejor aún, en una lección de vida, en la seguridad de que no todo está perdido, de que se puede triunfar con independencia de las cartas que te hayan tocado en el reparto, porque todo depende de lo inteligente que seas jugando esa mano.

Desde esa película, Manhattan, la imagen de Woody Allen y la de la ciudad de los rascacielos son inseparables, no se puede concebir el uno sin la otra. Cuando algunos años después pisé el suelo de Nueva York por vez primera, no pude evitar la sensación del regreso a casa, a un lugar en el que ya había estado y que conocía perfectamente gracias al cine, sentimiento o percepción que después he podido comprobar que comparto con mucha otra gente. Y, por supuesto, yo también adoraba a esa ciudad que me había cautivado desde que vi el póster de la película, un puente de hierro de color azulado y dos personas de espaldas a la cámara sentadas en un banco. Han pasado cuarenta años desde que se rodara ese plano mítico. Ese banco estaba en la calle Cincuenta y nueve esquina con la Primera Avenida. Lo busco, pero ya no está. Ahora hay un pequeño parque infantil algo destartalado. El puente, además, no es azulado, sino ocre.

Woody sonríe cuando se lo cuento:

—No había banco, lo llevaron los de producción.

La vida es más hermosa a través de los ojos de la cámara de mister Allen.

Al ritmo frenético que marcaban los tiempos, las grandes salas de cine que vertebraban el corazón cultural de las ciudades fueron dejando paso a otros negocios más lucrativos, grandes almacenes, supermercados, casinos, centros comerciales o, simplemente, sucumbían a la piqueta que los reconvertía en edificios de apartamentos o en hoteles. Los pocos cines que sobrevivieron en el centro urbano se transformaron en multisalas, espacios con aforos mucho más reducidos y pantallas infinitamente más pequeñas. Pero aun así seguían conservando la magia del rito sagrado, la comunión colectiva de unos seres que parecían polillas atrapadas por la luz de la pantalla. Allí, refugiados en la oscuridad de la sala, los problemas desaparecían. ¿A quién le importaba el examen de matemáticas del día siguiente cuando Sean Connery y Michael Caine luchaban por salvar sus vidas sobre un puente colgante en El hombre que pudo reinar, de John Huston? ¿A quién le importaba que la chica con la que te cruzabas cada mañana en la parada del autobús no te hiciera ni caso si en la pantalla Marlene Dietrich fumaba desafiante sólo para ti? Y cuando soñabas con aventuras imposibles en las sabanas africanas descubrías a un rinoceronte navegando en una barca mientras la nave avanzaba impulsada por la imaginación desbordante del gran Federico Fellini. O a Humphrey Bogart y la Hepburn camino del interior de las tinieblas a bordo de La Reina de África.

La oscuridad de la sala de cine marcaba la frontera entre la felicidad y el dolor, entre la aventura y la rutina, entre la realidad y la ficción. Pero ¿dónde está el límite entre la una y la otra? La vida esforzada y monótona que lleva la mayor parte de la población, ¿es la vida real o, por el contrario, no es más que un espejismo? ¿Y si pudiéramos atravesar la pantalla y vivir las vidas de nuestros héroes de celuloide? O mejor aún, ¿y si fueran ellos los que pudieran salir del negativo y venir a nuestro mundo para hacer más radiantes nuestras vidas?

Pues eso ocurrió; ocurrió, como siempre, en la imaginación del último genio.

Nadie se sorprenderá si digo que ese día llovía, a estas alturas el lector ya sabe que a él le encanta la lluvia. Lo cierto es que llovía, y mucho. De nuevo, el pelo mojado y los zapatos calados, pero en el interior del cine todo era calor. La sala, en esta ocasión, era mucho más pequeña; se trataba de uno de esos nuevos multicines. Visto con la perspectiva que da el tiempo hay que reconocer que no podía tener un nombre más idóneo: cines Brooklyn.

La película era La rosa púrpura de El Cairo. En ella Cecilia, una mujer casada con un marido gañán y violento, que se marchita triste y sola, se refugia cada tarde en una sala de cine para escaparse de su vida miserable y soñar que ella también corre las aventuras de los protagonistas de la película, siempre la misma, en la que un atractivo aventurero llamado Tom Baxter recorre lugares exóticos y seduce a damas con clase. Hasta que un día el protagonista se queda mirando fijamente al público presente en la sala y decide cruzar la pantalla para conocer a Cecilia. Y ahí empieza el conflicto entre la realidad y la ficción, porque como dice uno de los actores, «los vivos quieren tener una vida de ficción, y los personajes de ficción quieren tener una vida real».

Y el milagro ocurrió. Un bendito día, a mediados de los noventa, el genio delgaducho con grandes gafas de pasta, el personaje inseguro e hipocondríaco al que yo admiraba en la soledad de las salas de cine, atravesó la pantalla y me estrechó la mano. «Hola, soy Woody, encantado de conocerte.» Y en ese momento sentí lo mismo que debió de sentir Cecilia cuando Tom Baxter cruzó la delgada línea que separa la realidad de la ficción.

—Mira, es ahí.

El coche que nos traía del aeropuerto de Oviedo pasó por delante del antiguo cine Palladium. Pero aquella mágica sala de mi niñez ya no está, se ha convertido en un centro de belleza, como si quisiera decirnos que lo importante ya no es el alma sino el cuerpo. El signo de los tiempos, supongo, no me extrañaría nada que en unos pocos años ese edificio caiga aún más bajo en la escala del desamparo poético y no sea ya más que una notaría, o peor aún, una sucursal bancaria. Allen esbozó un gesto de resignación, quizás de melancolía, mientras el coche seguía su marcha hacia el hotel.

«Mi primer cine tampoco existe ya.»

Ahora hacemos la operación inversa. Paseamos por Brooklyn, por el barrio de su infancia. Un lugar tranquilo, de familias humildes que con el paso de los años se convirtieron en clase media. Vemos la casa en que nació, un edificio de ladrillo, estrecho, con sus típicos escalones y una torre de tres pisos a la izquierda. Los Königsberg —que así se apellidaba su padre— vivían en la planta baja, un lugar muy modesto. A la vuelta de la esquina, a apenas unos metros, estaba el cine en que vio sus primeras películas, el Midwood, que tomaba el nombre de la zona en la que estaba ubicado. Pero nuevamente hemos llegado tarde. El cine ya no está, y en cambio nos encontramos con un gran rótulo que dice BROOKLYN EYES SURGERY CENTER, o sea, una clínica para operarse de la vista. Pero paradójicamente ya no hay películas que ver.

«Antes había unos veinticinco cines alrededor de mi casa, pero ya no queda prácticamente ninguno. Algunos domingos mis padres me llevaban a Manhattan, era un viaje de una media hora en el metro que nos dejaba en Times Square. Y aquello sí que era impresionante, cines y teatros en cada puerta, en cada esquina. Nunca había visto nada igual.»

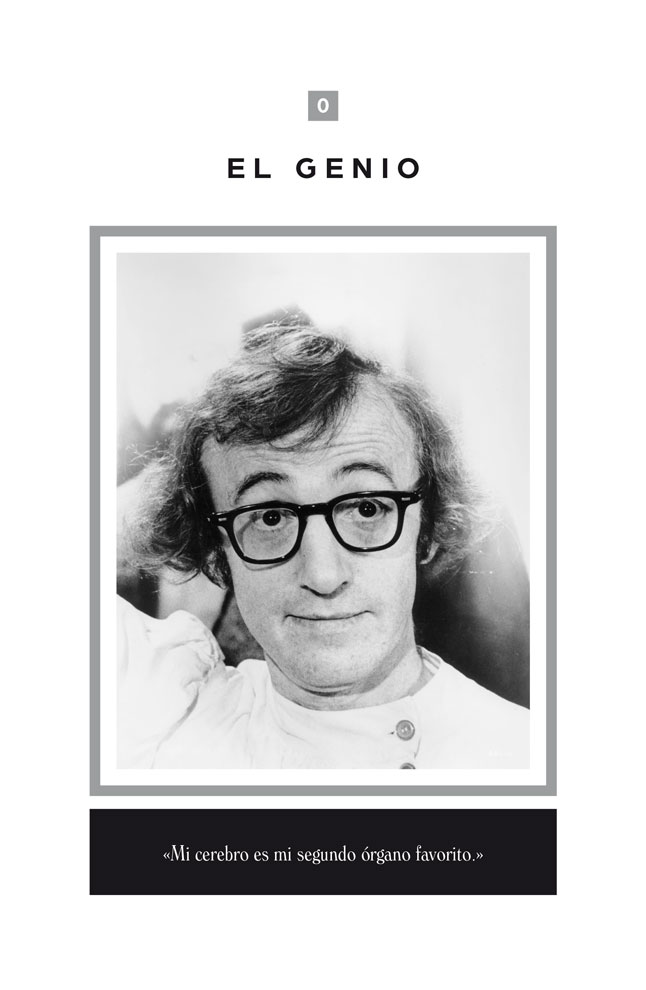

Vaya por delante que Woody Allen no está de acuerdo con el título de este libro:

«¿Un genio yo? Entonces qué son Shakespeare, Mozart o Einstein. No, no, yo sólo soy un humorista de Brooklyn que ha tenido mucha suerte en la vida.»

En fin, supongo que hasta los genios tienen derecho a equivocarse. Y es que de no ser así, ¿de qué otro modo podemos denominar a alguien que es ya parte del acervo cultural común de nuestro tiempo, alguien que durante más de medio siglo nos ha hecho reír, reflexionar y emocionarnos?, ¿alguien que se ha convertido en el mejor embajador internacional de Nueva York, ciudad a la que muchos conocimos y amamos gracias a sus películas? ¿Cómo calificar al autor de, al menos, media docena larga de obras maestras de la historia del cine, al tipo que ha conseguido inventar un lenguaje y un estilo propios, seguramente lo más difícil a lo que puede aspirar un creador? ¿Cómo calificar al ser insobornable que, contra toda presión, ha mantenido la libertad y la integridad de su carrera para hacer, en cada momento, exactamente la película que creía que debía hacer? Y si bien es cierto, como él dice, que los premios sólo sirven para coger polvo, también es cierto que son el reflejo del grado de aprecio que una sociedad le otorga a un autor. Y si esto es así, la lista de reconocimientos de Allen es, sencillamente, interminable.

Y sin embargo él no miente, no dice lo que no piensa, sus afirmaciones no son falsa modestia, sino que realmente lo siente así. Y por supuesto se trata de una persona lo suficientemente inteligente para saber cuándo algo tiene calidad y cuándo no. Pero se trata de la visión de un pesimista existencial, de esos que ven —uso sus propias palabras— el ataúd medio lleno en lugar de medio vacío, pero que quizás pone su propio listón demasiado alto. Es la única explicación que se me ocurre.

Vuelvo al banco de Manhattan. Cuando terminó de montarla y vio el resultado final, suplicó a la productora que la retiraran y no la estrenaran en las salas, de tan insatisfecho como estaba con el resultado final. La misma película que ha sido alabada como una de las grandes obras maestras de la historia del cine y que a muchos nos ha marcado de forma indeleble. Simplemente, me parecía difícil de creer.

—¿Esa leyenda es cierta? —le pregunté.

—Oh, sí, sí, por supuesto. Es más, les ofrecí que si no la estrenaban, haría a cambio otra película gratis para ellos, sin cobrar absolutamente nada.

Afortunadamente, los ejecutivos de la United Artists no le hicieron caso, de lo contrario habrían privado al patrimonio cinematográfico de una de sus grandes obras en la que, como dice con certera precisión Mariel Hemingway, que la protagonizó junto a Allen siendo apenas una adolescente, «cada fotograma es un cuadro».

En cualquier caso, esta anécdota nos sirve para ilustrar la subjetividad del arte y la insatisfacción del creador que, en unas ocasiones, se sorprende de un éxito no esperado y, en otras, se asombra de que no lo tenga algo que para él se lo merece.

A lo largo de casi medio siglo Allen no ha faltado nunca a su cita anual con los espectadores, regalándoles una nueva película cada año que un buen puñado de seguidores en todo el mundo acuden a ver con la esperanza segura de que los sorprenderá con situaciones interesantes y diálogos inteligentes. Se ha convertido para muchos en una de esas tradiciones que hacen de la vida algo más placentero, ir a ver la última de Allen, un rito agradable, como probar el primer vino de la vendimia o darte el primer baño en la playa tras un largo y frío invierno. Combustible suficiente para aguantar unas millas más.

La obra de Woody Allen no se puede entender sin tener en cuenta la decisiva influencia que la cultura y el cine europeos han ejercido sobre su trabajo. Su cine bebe de las mismas fuentes de las que manaron las películas de Bergman, de Fellini o de Buñuel, a los que él considera los grandes maestros. Del mismo modo que no se puede entender a Allen sin Chaplin o sin Groucho Marx. Y es, posiblemente, el último de los grandes artesanos del cine, artistas que escribían el guión, lo dirigían, lo interpretaban e incluso les sobraba tiempo para asegurarse de que la producción quedara completamente bajo su control. Sólo Chaplin ha tenido un poder comparable; sólo ellos dos han conseguido mantener el control absoluto de sus obras.

Por ello resulta muy sorprendente la imagen que muchas personas tienen de Allen, una imagen pública equivocada debido sin duda al habitual error de confundir al actor con su personaje. El que interpreta en la pantalla es un ser desvalido, absolutamente a la deriva, perdido en sus propias dudas y obsesiones. Sin embargo la persona, el verdadero Woody Allen, tiene un control prodigioso sobre su vida y su carrera profesional. Sabe perfectamente lo que quiere y no duda en conseguirlo con dedicación y tenacidad. Trabaja cuando, donde y con quien quiere, manteniendo un equipo fiel desde hace años que funciona como un mecanismo de relojería. Hace falta mucha determinación, mucha constancia y mucho talento para llevar tantos años ganándole la partida de la independencia a los ejecutivos de un mundo tan complejo y, en el fondo, tan poco romántico como es la maquinaria de la industria cinematográfica americana.

Y cuando las cosas empezaron a complicarse, cuando parecía que los grandes estudios iban a cerrar el grifo de la financiación sin condiciones, Europa acudió al rescate ofreciéndole la alfombra roja que merecía y permitiéndole seguir creando en total libertad. A cambio, en esta última etapa de rodajes europeos, Woody Allen ha regalado a sus seguidores dos de las mejores películas de su filmografía, un par de joyas como Match Point y Midnight in Paris. Y ante el éxito incontestable de ambas los productores americanos volvieron a confiar en él, y hoy rueda con la misma libertad de siempre indistintamente a cualquier lado del océano.

Lo cierto es que Allen es un director extremadamente cuidadoso y responsable con el presupuesto de sus películas. Si ve que algo que ha escrito se va a salir de lo previsto no tiene ningún problema en cambiarlo y escribir una escena alternativa sobre la marcha. Todas sus obras han sido muy modestas desde el punto de vista financiero, al menos para lo que es habitual en el cine americano. Y prácticamente todas ellas han sido rentables, algunas ligeramente y otras de un modo más intenso, pero en ningún caso ha puesto jamás en apuros a quienes han apostado por él. Quizás esa sea otra de las claves de su privilegiada situación como autor. Se trata de alguien con una trayectoria lo suficientemente acreditada para saber que se puede confiar en él.

Woody Allen es una de las personalidades más importantes de la cultura de nuestro tiempo. Cineasta, actor, cómico, dramaturgo y escritor, pero por encima de todo, un artista cuya obra ha influido decisivamente en generaciones de espectadores de todo el mundo. Tras Chaplin y Groucho Marx, Woody es el último de los grandes maestros de la comedia y la inteligencia aplicada al séptimo arte.

Llegar a la barrera de los ochenta, que son los que cumple Allen este año, es una ocasión perfecta para repasar con suficiente perspectiva la vida y la obra del maestro. Por ello este libro quiere invitar al lector a emprender un viaje por la trayectoria profesional y vital de uno de los mayores genios de la historia del cine. No resulta fácil encontrar a un artista de fama mundial que a esa edad siga en activo, creando nuevas obras al mismo ritmo frenético con el que lo hacía en su juventud, y ello sin perder un ápice de entusiasmo y de talento. El caso de Woody Allen es, por tanto, excepcional.

El libro pretende ser una fuente de información muy completa sobre la obra de Allen, un ejercicio difícil por la sencilla razón de que el conjunto de sus trabajos ha llegado ya a unas cifras casi inabarcables, con más de medio centenar de películas que ha escrito, dirigido e interpretado, trabajos para televisión, actuaciones como cómico en cientos de salas y teatros de toda América, decenas de miles de chistes escritos para periódicos, autor de tiras cómicas publicadas en diarios de medio mundo, cientos de actuaciones como músico de jazz por numerosos países, autor de varias obras teatrales de gran éxito en Broadway, escritor con varios libros publicados, articulista, director de musicales y ópera, director y actor teatral... en definitiva, un abanico impresionante de trabajos a los que, con seguridad, habrá que añadir aún muchos más en los años por venir.

También he intentado que este libro sea una hermosa carta de amor al cine, a ese arte centenario que a muchos nos ha marcado nuestras vidas de forma indeleble, y que atraviesa por momentos de cierta zozobra, afectado por los avances tecnológicos que hacen que las salas sean hoy animales en peligro de extinción y por una pertinaz piratería de contenidos que pone en serio riesgo la producción, distribución y exhibición de películas, es decir, un jaque mate al corazón mismo de la industria cinematográfica.

Y finalmente es, por supuesto, un homenaje al maestro, a ese genio aparentemente frágil y angustiado que nos ha regalado tantos momentos maravillosos a lo largo de estos años. Un libro escrito desde la admiración y el afecto a uno de los creadores más extraordinarios de nuestro tiempo.