Es sobradamente conocida la pasión de Woody Allen por el jazz, en concreto por los viejos ritmos de Nueva Orleans, herencia de los esclavos africanos que abastecieron de mano de obra las plantaciones sureñas de los aún incipientes Estados Unidos de América. Ritmos que mezclaban sus tradiciones con la música local hasta crear un género con su propia identidad que, un par de siglos después, sigue cautivando a audiencias de todo el mundo.

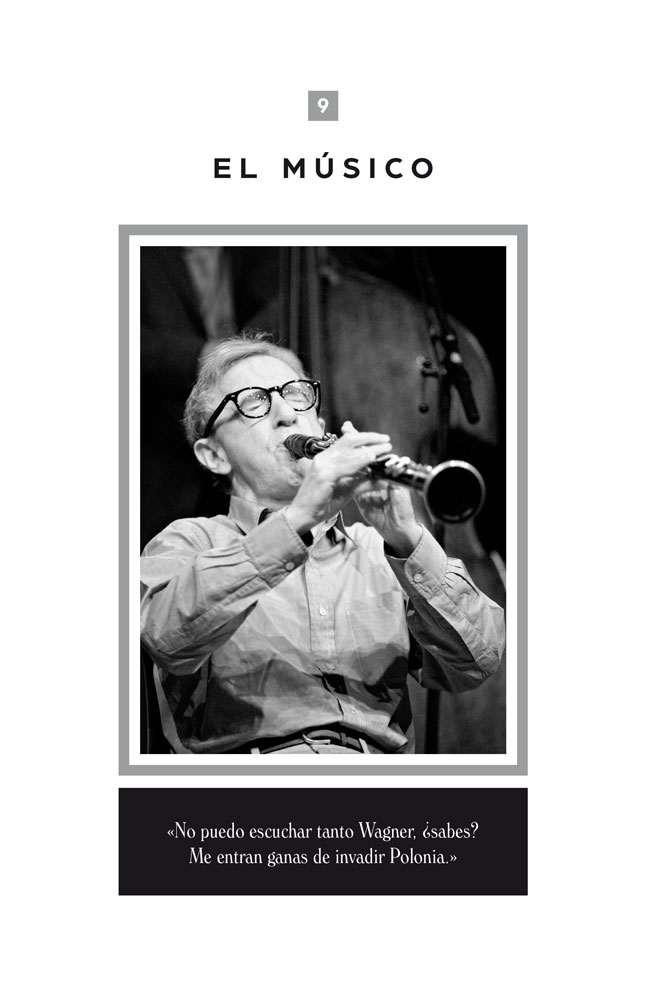

Lo que empezó como un hobby ha terminado por convertirse en una actividad profesional, de la que Allen disfruta con la pasión de un principiante que, sin embargo, lleva ya a la espalda muchas horas de vuelo sobre los escenarios. Desde hace más de cuatro décadas, que se dice pronto, todos los lunes del año, exceptuando los dos meses de verano consagrados al rodaje de su cita anual con el cine, Woody toca el clarinete junto a una solvente banda integrada por grandes músicos. Su nombre, The New Orleans Jazz Band, define sin necesidad de mayores estrategias comerciales el tipo de música que el espectador se va a encontrar, esa variante del jazz nacida en la ciudad sureña a orillas del Mississippi a finales del siglo XIX, en el barrio de Storyville, en la que los instrumentos de viento —fundamentalmente el clarinete, que es el que toca Woody— crean las melodías, mientras que los contrabajos, percusiones, pianos o banjos marcan la parte rítmica, apoyada en ocasiones por palmas e incluso zapateados. Una música que se fusionaba con el blues y con los espirituales, de la que podía derivarse el cajun creole, y que era interpretada por pequeñas bandas, normalmente compuestas por no más de media docena de músicos. Melodías que se tocaban en reuniones familiares, en fiestas y celebraciones, pero incluso también en funerales, y que con el tiempo conquistaron los bares, las salas de conciertos y los teatros. Música nacida del pueblo que evoluciona hasta instalarse en todo tipo de locales y gozar de una aceptación masiva.

En realidad el primer instrumento que Allen quiso tocar, siendo aún un adolescente, fue el violín. Pero pronto comenzó a escuchar jazz, no sólo a Artie Shaw y Benny Goodman, que por aquel entonces eran los reyes del swing, sino que un buen día cayó en sus manos un disco de Sidney Bechet y descubrió una música diferente. Bechet había nacido en una familia humilde de Nueva Orleans, y desde muy pequeño empezaron a considerarlo como un niño prodigio que ya tocaba con maestría el clarinete a los seis años de edad. Su carrera fue meteórica, y a pesar de su temprana muerte a causa de un cáncer de pulmón, ha quedado para la historia como uno de los más grandes genios del jazz de todos los tiempos. La influencia de este músico en la vida de Allen ha sido tan importante que hasta su hija mayor lleva ese nombre, Bechet.

Primero lo intentó con el saxofón soprano, y de hecho llegó a tocarlo razonablemente bien, pero también se dio cuenta de que jamás alcanzaría la destreza precisa para dominarlo. Así que se pasó al clarinete, que es el instrumento que aún hoy toca. Contrató a un profesor, Gene Sedrick, quien básicamente tocaba para él y a continuación le pedía que lo imitara. Así que tras adquirir ciertos conocimientos técnicos rudimentarios, Allen se dio cuenta de que lo importante era practicar, que sólo la constancia y la tenacidad iban a ser sus aliados si algún día quería dominar razonablemente el clarinete.

Unos pocos años después, cuando ya comenzaba a despuntar como cómico famoso y recorría Estados Unidos de punta a punta actuando en clubes y teatros, consiguió un contrato para actuar en un prestigioso cabaret de San Francisco, The Hungry I, en el que, por cierto, también actuaba su admirado Mort Sahl. Al terminar sus actuaciones, y tal como hiciera años después en Chicago, Allen iba a escuchar jazz al club que había a la vuelta de la esquina, donde actuaba la banda de Turk Murphy. Allen y Murphy entablaron una buena relación, y este le invitó a que los acompañara en escena. Pero Allen declinó amablemente la generosa oferta porque no se sentía preparado para actuar ante el público. Murphy insistió hasta que logró a regañadientes una respuesta afirmativa del cómico. A partir de ese día Allen disfruta del escenario, sintiéndose cada vez más cómodo, olvidando por un momento todos los problemas del mundo.

Allen lleva más de cuarenta años tocando en público. Al principio lo hacía en el mítico Michael’s Pub, en la calle Cincuenta y cinco con la Tercera. Comenzó en 1973, y durante cerca de veinticinco años no falló cada lunes por la tarde a su cita semanal.

Cuando cerró el Michael’s Pub, debido a las típicas disputas económicas entre caseros e inquilinos, Woody y su banda de jazz se trasladaron al bar Montparnasse del hotel Parker Meridien, casi a la vuelta de la esquina, en la calle Cincuenta y siete. Pero el paso por allí fue fugaz, y desde finales de los noventa se instalaron en el bar del lujoso hotel Carlyle, adonde aún hoy, veinte años después, sigue acudiendo todos los lunes a las 20.45 horas para tocar ante un auditorio cada vez más sofisticado compuesto por americanos y turistas venidos de medio mundo que entienden que una visita a Nueva York no está completa sin la experiencia de ver actuar en directo al icono con el que desde hace más de medio siglo los amantes del cine identificamos a la ciudad.

El Café Carlyle es un lugar angosto, de techos bajos, con luz tenue y decorado en tonos pastel. Las mesas, distribuidas alrededor de un pequeño escenario, que es poco menos que una tarima de madera, abarrotan el local por completo, hasta el punto de que uno se admira al ver la habilidad con la que los camareros se desenvuelven para servir las comandas. La cuenta no es, desde luego, barata, y sumados el precio de la entrada, la cena o las consumiciones obligatorias, quien acuda a ver la actuación difícilmente saldrá con una factura por debajo de los doscientos cincuenta dólares por persona. Y aun así es prácticamente imposible encontrar mesa sin haber reservado con meses de antelación.

Allen ha aprovechado para rodar allí escenas de algunas de sus películas, quizás porque el local refleja a la perfección ese ambiente sofisticado del Upper East Side neoyorquino, y quizás también porque tras tantos años ya se siente como en casa.

Llega a la actuación siempre con el tiempo justo, cuando la banda que capitanea Eddy Davis ya está situada en su puesto y preparada para comenzar el espectáculo. Entra por una puerta lateral y, sin detenerse un instante, va directo a la sala y se sienta unos segundos en la pequeña mesa del fondo del local, junto a la barra, que siempre tiene reservada para sus invitados. Allí monta el clarinete, que guarda como un tesoro en un pequeño maletín de cuero negro, lo afina y, con todo preparado, sube al pequeño escenario y empieza el concierto. Al terminar, después de una generosa hora larga de música, sale a toda velocidad y se va por el mismo lugar por el que entró, aunque raramente puede evitar que en la puerta haya alguna persona esperando por una foto o un autógrafo. Y de ahí para casa, que además está prácticamente a la vuelta de la esquina. Siempre el mismo ritual.

En los conciertos que da por el mundo las cosas son distintas. El local de la actuación nunca baja de las mil localidades; teatros y auditorios tan prestigiosos como el Royal Festival Hall de Londres, el Liceu de Barcelona o el Olympia de París. Entonces tiene tiempo para llegar con más antelación al lugar del concierto, pasar por el camerino y tomar algo ligero. En muchas ocasiones tiene la cortesía de recibir a los organizadores, y nunca falta el alcalde de turno que acude con el único objetivo de sacarse una foto con él.

En esos viajes, además, siempre hay ocasión para hacer algo de turismo y comer en algún buen restaurante. Como buen amante de la cerveza, disfruta de una caña bien tirada, con su espuma y presión justas. Para eso España es un paraíso. Buen jamón ibérico, huevos estrellados, gambas de Huelva o centollo del Cantábrico sobre una mesa es algo que sólo se puede encontrar allí, y hace que sus viajes sean ocasiones especiales y placenteras. Una prueba más de la importancia de la gastronomía para la cultura de un país.

A lo largo de los años Allen ha recibido numerosas invitaciones para visitar Argentina. Hasta ahora ese viaje nunca lo ha hecho, aunque es muy consciente del éxito que su obra ha alcanzado allí y del cariño que se le profesa en esa tierra. Los amigos le animamos a que vaya, usando para ello un argumento que no carece de razón: si dos de sus ciudades favoritas son París y Madrid, Buenos Aires es una mezcla de ambas. Métase en una coctelera a la capital francesa y a la española, agítese, y el resultado que obtendrá será la capital argentina. Una ciudad bellísima, con ese punto de melancolía de las ciudades hermosas y cargadas de historia, con avenidas y callecitas para pasear, un lugar culto, con su propio Broadway en Corrientes, con una oferta teatral espectacular, llena de cines y salas de conciertos. Y librerías, y pequeños cafés en los que detenerse a leer el libro que acabas de comprar; el plan perfecto. Buenos Aires de San Telmo y de La Recoleta, de Puerto Madero y La Boca. Quizás algún día ese sea también el Buenos Aires de Woody Allen. Somos legión los que no vamos a parar hasta convencerlo.

Como acostumbran a hacer las personas inteligentes, Woody Allen se ha rodeado siempre de grandes profesionales que, con su talento, lo hacen a uno mejor. Ya sean actores, directores de fotografía, diseñadores de vestuario o, por supuesto, músicos. Eddy Davis es, desde hace décadas, su compañero en la New Orleans Jazz Band. Davis es uno de los grandes del jazz mundial. En sus múltiples facetas como compositor, productor, director o intérprete, ha dejado su huella en numerosos proyectos a lo largo de los años, ya sean grabaciones de discos, creación de festivales, actividades divulgativas o actuaciones en medio mundo, incluyendo algunos de los teatros más legendarios en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París. En su juventud, recién titulado por la Universidad de Chicago, trabajó con algunos de los grandes maestros de los primeros tiempos del jazz, leyendas como Benny Goodman, George Mitchell, John Williams o Albert Wynn. La nostalgia nos lleva a una época dorada de clubes nocturnos, voces rotas, solos de trompeta, bourbon y humo de cigarrillos, la del Cotton Club y los casinos de Las Vegas y Nevada, la de la decadencia de Atlantic City. El propio Eddy Davis cuenta cómo conoció a Woody Allen hace ya medio siglo, en el Chicago de mediados de los años sesenta: «Empecé tocando música en el Club Burton Brown’s Gaslight, antes de crear mi propia banda en Bourbon Street, en concreto en el Bob Scobey’s Club de Rush Street. Después trabajé en un club llamado The Velvet Swing. Durante esta etapa Woody estaba actuando en el Mr. Kelly’s, un famoso night club que estaba a una manzana del mío. En ocasiones Woody venía a vernos, traía su clarinete y se sentaba a tocar con nosotros».

Y así empezó una historia que llega hasta nuestros días.

Aparte de sus habituales recitales de los lunes por la tarde en Nueva York, Allen y su banda de jazz comenzaron en 1996 su primera gira europea. De ella queda un fantástico documental de Barbara Kopple (Wild Man Blues) y la constatación de que el director, ahora defendiendo su faceta de músico, era toda una celebridad en Europa. Esa primera gira le lleva a actuar en todas las grandes ciudades del continente: Roma, Londres, París, Viena, Frankfurt, Madrid... Desde entonces ha regresado con regularidad, ofreciendo más de medio centenar de conciertos en lugares tan diferentes como Hungría, Mónaco o Rusia. También ha hecho tours por Estados Unidos, abandonando, no sin cierta reticencia, su Nueva York natal.

En cierta ocasión las notas del jazz le llevaron a Granada. Hay encantos ante los que nadie puede resistirse, y la ciudad de la Alhambra los tiene en abundancia. La Granada de las cuevas del Sacromonte y de las puestas de sol desde el Albaicín, la del blanco de la nieve en el horizonte de la Sierra Nevada y las lágrimas de Boadbil. Pero Granada tiene otro monumento intangible e igual de poderoso, más profundo y más hermoso que los jardines del Generalife: el arte del gran Enrique Morente. Así que aprovechando que Woody Allen daba un concierto esa noche en el auditorio de la ciudad, pensé que sería de justicia poética que ambos genios se conocieran. Invité al maestro Morente al concierto, y al finalizar, con el público entregado y puesto en pie como de costumbre, pudieron saludarse en los camerinos. Esa noche Allen había actuado con fiebre alta, y aun así, como hacen los buenos profesionales conscientes del respeto que se merece el público, salió a escena y dio un recital extraordinario.

Hay personas que tienen la increíble capacidad de pasar por la vida transformando y mejorando las de los demás. Morente era una de ellas, un artista de una generosidad y un talento sin igual. El flamenco es uno de los tesoros más preciados de la cultura universal, una música no muy alejada del jazz de Nueva Orleans, del fado, de la bossa nova, de las rancheras o de los boleros. De la música, en definitiva, que nace del corazón. Quizás por eso Morente se entendía sin necesidad de palabras con todos los grandes, ya fueran Leonard Cohen o Woody Allen.

Cuenta Antoni Llorens que en la primera visita de Allen a Barcelona, donde se presentaba por vez primera en Europa al mito inaccesible, desapareció apenas unos minutos antes del encuentro con la prensa y no había manera de encontrarlo en el hotel. Poco a poco, y con el nerviosismo de todos los que trabajaban en el evento, el ruido lejano de unas notas de jazz los fueron guiando, como si del flautista de Hamelin se tratara, hasta una pequeña despensa sin ventanas, y allí se encontraron a Allen ensayando con su clarinete. La razón era que no quería tocar desde la habitación para no molestar a los clientes.

Cuando rodaba una escena campestre de Vicky Cristina Barcelona en una tarde muy calurosa de verano, aprovechó una pausa del rodaje para meterse dentro del coche de producción y tocar allí. Pero el calor era tan insoportable que tuvo que salir de él. Le buscamos entonces un lugar tranquilo para que siguiera ensayando, pero lo único que había en cientos de metros a la redonda era una casa de campo. Así que hacia allá fuimos y les pedimos a los amables vecinos si le permitían encerrarse una hora en cualquier habitación de la casa, a lo que accedieron encantados con la amabilidad propia de la gente del campo. Eso sí, la cara de sorpresa que pusieron al ver llegar a Allen no se me olvidará jamás.

El cineasta aprovecha cualquier momento para practicar, convencido de que el ensayo continuo es la única forma de mantener un nivel digno y aceptable. Esa disciplina y esa constancia son las que le han permitido mantenerse tantos años subido a un escenario junto a profesionales de la música.

A lo largo de su extensa carrera Woody Allen ha incluido cerca de mil canciones en las bandas sonoras de sus películas. La cifra impresiona, sin duda, como lo hacen el medio centenar de películas que ha rodado hasta la fecha. Algunas de ellas, como Días de radio, incluían cuarenta y cuatro canciones, aunque lo habitual es la mitad de esa cifra. Con la obvia excepción de algún músico profesional, puedo afirmar que no he conocido a una persona con una cultura musical como la que atesora Allen. En su habitual modestia y timidez rara vez lo deja traslucir, pero sus conocimientos sobre los grandes compositores de la música clásica son enciclopédicos.

En sus películas ha recurrido con enorme frecuencia a ellos, no sólo a los más populares, como Mozart, Bach o Beethoven, sino también a otros no tan habituales en las salas de conciertos, como Edgar Varèse, Erik Satie, Jachaturián o Hassler. Este dominio del inmenso abanico de la música clásica le resulta además extraordinariamente útil en su labor como cineasta, ya que le permite acompañar o remontar una escena en la sala de montaje al mezclarla con la melodía adecuada. Él mismo lo explica:

«Para mí la música realza la imagen y a veces es la solución de una escena. Sin música la escena no funciona, y con música sí.»

En numerosas ocasiones Allen ha dicho que si tienes una buena película y le pones una buena música te sientes como cuando llevas las de ganar en el póquer. Pero si tienes una película mediocre o directamente mala y le pones una buena música puede servirte de algo, es cierto, pero una película mala no se puede salvar sólo con música.

Por fortuna, Woody Allen no tiene películas estrictamente malas, o al menos esa es mi humilde opinión. Incluso sus peores obras están por encima de lo que la cartelera promedia a mostrarnos. De cada diez películas que hace consigue que tres sean aceptables, tres buenas, tres extraordinarias, y al menos una obra maestra. A ver quién da más. Por tanto la música en sus filmes no hace más que enriquecer las imágenes y los diálogos complementándolos y elevándolos a una categoría superior. Y esa música es, nuevamente, un puente que une América con Europa, porque por allí es evidente la influencia del jazz sureño, pero también la de los grandes compositores europeos. Europa, una vez más, como inexcusable referente de su universo creativo.

Pero más allá de los grandes compositores que gustan a las masas, ¿hay algún otro que le guste especialmente a Allen?:

«Me gusta mucho Mahler. Y también Sibelius. Si tengo que elegir, prefiero a Sibelius.»

No deja de resultar curioso que Sibelius sea además el nombre de la línea férrea que une Helsinki con San Petersburgo, la primera ciudad de Rusia que él visitó hace muchos años, cuando aún existía el Telón de Acero. Sibelius como símbolo de unión entre Finlandia y Rusia. Esta faceta, la de gran viajero, es otra de las menos conocidas de Woody.

Asimismo, en tres ocasiones Allen ha recurrido a composiciones de encargo para incluir en la banda sonora de sus películas. En sus dos primeros filmes, Toma el dinero y corre y Bananas, contrató a un joven compositor llamado Marvin Hamlisch para que escribiera la música. De esa época es la famosa canción «Quiero la noche», que abre y cierra Bananas. Muchos años después, cuando rodaba El sueño de Casandra, decidió encargarle la música al famoso compositor Philip Glass. Allen guarda un buen recuerdo de esa experiencia, del trabajo mano a mano con un músico para dotar de vida a las escenas previamente filmadas.

La ópera es otra de sus grandes pasiones. A lo largo de su filmografía encontramos numerosas referencias operísticas, arias que subrayan momentos de tensión o de melancólico desamor, recitativos, interludios y ensoñadoras melodías. Verdi, Puccini, Donizetti o Leoncavallo son los compositores más frecuentes en su obra, y todos son tratados siempre con exquisito gusto. En la extraordinaria escena inicial de Match Point, la música de fondo la pone Gaetano Donizetti con la conocidísima aria Una furtiva lacrima, de la ópera El elixir de amor. Elige una versión muy especial, la interpretada por Enrico Caruso en una grabación de 1904 en el Carnegie Hall de Nueva York, lo que añade a la escena una pátina de historia, la fugacidad de un tiempo que ya no volverá, el sonido entrecortado por el polvo acumulado de un gramófono. En esta película la ópera es una protagonista más, que refleja el refinamiento de las clases altas a las que el personaje principal aspira a acercarse. El inocente Nemorino que le compra el elixir mágico al charlatán Dulcamara para conseguir el amor de la bella Adina, como si las cosas fueran así de fáciles. Allen comparte este pesimismo, esta desazón vital que afirma, en el último verso del aria, que se puede morir de amor.

Durante años Allen fue tentado por directores artísticos y teatros de todo el mundo para dirigir una ópera. El más tenaz, y el único que lo ha conseguido convencer hasta la fecha, fue Plácido Domingo, que insistió una y otra vez sin desmayo ni desaliento ante las numerosas negativas del cineasta. Finalmente lo consiguió, y en su condición de director artístico de la Ópera de Los Ángeles le encargó la dirección de una de las piezas que integran la ópera de Puccini conocida como Il trittico, compuesta por Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi, tres obras de un solo acto basadas cada una en La Divina Comedia de Dante. Esta última fue la elegida por Allen para su debut en un mundo tan complejo como el del bel canto.

Las otras dos piezas fueron dirigidas por el también cineasta William Friedkin, director, entre otras, de la mítica película de terror El exorcista. El estreno tuvo lugar en 2008 en una abarrotada Ópera de Los Ángeles. Esmoquin los caballeros y vestidos largos las damas para disfrutar de una noche especial. Allen había confiado la escenografía de la obra a su colaborador habitual durante tantos años, el director de arte Santo Loquasto. Este diseñó un auténtico vecindario napolitano, una corrala que recordaba a las películas de Fellini o De Sica. En esta obra se interpreta la archiconocida aria Oh mio babbino caro, que bordaba como nadie la Callas. El propio Allen ya utilizó esta pieza en una de sus primeras películas, Bananas, en 1971.

La función terminó con un gran éxito, y el público premió a los artistas con una gran ovación. Allen, sin embargo, no subió al escenario a saludar, como suele ser costumbre en los estrenos. De todos modos los que estuvimos ese día en Los Ángeles pudimos comprobar que cuando se tiene talento para las artes escénicas poco importa el formato de la obra, porque el resultado será, con toda probabilidad, brillante.