La ciudad de Nueva York está compuesta por cinco barrios: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Sin embargo podríamos decir que el Nueva York de Woody Allen es mucho más reducido, se limita sólo a los dos primeros, y ni siquiera completos. Más arriba de la calle Noventa y seis, donde empieza el Harlem, para él termina Manhattan, que en general tampoco llega más al sur del Village. Y en Brooklyn, apenas un par de calles y poco más. Su vida está centrada en el Upper East Side, alrededor de la Quinta Avenida —donde vivió muchos años— con Central Park. El apartamento que se utilizó en el rodaje de Annie Hall, por poner un ejemplo, estaba en la Setenta entre Lexington y Park, curiosamente a la vuelta de la esquina de donde ahora, casi cuarenta años después, tiene su casa.

Y después, por supuesto, está Times Square, con su interminable desfile de cines y teatros. Él mismo reconoce que siempre ha mostrado en la pantalla una ciudad idealizada, en la que no hay crimen ni pobreza, ni basuras por las calles o interminables atascos y ruidos. Y aunque es cierto que Nueva York ha evolucionado mucho a lo largo de los años y ya no tiene el glamour de otras épocas, sigue siendo uno de los lugares más vivos y apasionantes del mundo.

Allen recuerda bien la primera vez que pisó Times Square, cuando apenas tenía seis años de edad. Cuenta que fue como descubrir un paisaje encantado, una tierra de ensueño. En la calle Cincuenta y dos con Broadway estaba la tienda del Círculo Mágico, que para un niño que adoraba la prestidigitación y empezaba a preparar sus propios trucos de magia debía de parecerle el paraíso. Y había barracas de tiro al blanco, y museos, incluso circos. Marineros de permiso con sus uniformes blancos que sacaban a pasear a chicas guapas a la caza de un beso. Ese Nueva York de los años de la guerra en Europa desapareció poco después, y hoy está tomado por una inmensa legión de turistas que vienen y van sin cesar y que, a pesar de todo, no han conseguido que la ciudad pierda toda su magia. Así que el niño que crecía en el modesto barrio de Flatbush, cerca del aeropuerto y de la playa y del decadente parque de atracciones de Coney Island, supo desde que pisó Manhattan por vez primera que ese era el lugar en el que quería pasar el resto de su vida. Y no sólo en la ciudad, físicamente, sino también en el ambiente elegante y exquisito de hermosas damas y caballeros con clase vestidos con sus tuxedos para socializar en exclusivas fiestas, porteros de lujosos edificios con librea y gorra de plato que piden un taxi bajo la lluvia para la señora, a la que caballerosamente protegen con un paraguas, restaurantes en cada esquina en los que se «marchan» dry martinis y cócteles de infinitos colores. Ese era el Nueva York del Upper East Side, vertebrado por Park Avenue. El Nueva York de Cole Porter, cuyo piano aún puede verse en el hall del hotel Waldorf Astoria de esa mítica avenida.

La ciudad ha sido un personaje más en gran parte de su filmografía, tan protagonista como los actores, siempre de telón de fondo de las historias que se narraban. Esa presencia es abrumadora, obviamente, en Manhattan, pero también la encontramos en Annie Hall, Maridos y mujeres o Hannah y sus hermanas. Gente de clase media alta, culta pero mundana, que vive en buenos apartamentos en la mejor zona de la ciudad, ocupados en perseguir sus pasiones amorosas, salvar sus matrimonios, conquistar a otra pareja o reflexionar sobre el sentido de la vida y el paso del tiempo.

Bogart decía al final de Casablanca aquello de «siempre nos quedará París». Allen lleva más de medio siglo diciéndonos, de una manera sutil pero constante, que «siempre nos quedará Nueva York».

Allen tiene un gesto muy característico, una especie de chasquido de los dedos —¡zas!— que acostumbra a hacer cuando está contando alguna historia y quiere explicar que ha encontrado la solución. Reminiscencias sin duda de sus tiempos de mago.

Una de las primeras pasiones de Woody Allen, siendo apenas un niño, fue la magia. Devoraba libros sobre prestidigitación y manuales de trucos, y poco tiempo después comenzó a realizarlos él mismo. Por aquella época la fama se la llevaban algunos de los nombres más míticos de la historia de la prestidigitación: Thurston, Blackstone y, sobre todo, el gran Harry Houdini. Pero lo que empezó siendo una afición sin mayores pretensiones pronto se convirtió en algo más serio. Y aquí encontramos uno de los rasgos más característicos que definen su personalidad, la constancia, el esfuerzo y la dedicación, algo que es especialmente evidente en su carrera musical.

No mucha gente sabe que el joven Allen trabajó en sus inicios como mago, con un show propio en el que interpretaba con cierta pericia diversos números de ilusionismo. De hecho, la primera vez en su vida que se subió a un escenario ante el público, lo hizo como mago, y no como humorista. Y aún hoy en día, cuando cae en sus manos una baraja o una moneda, le gusta practicar para mantener la agilidad en los dedos.

Estos orígenes del mago Allen explican la gran cantidad de referencias que, a lo largo de su filmografía, le dedica a la magia. El ejemplo más evidente quizás sea Magia a la luz de la luna, una de sus películas más recientes, que incluso incorpora la palabra al título de la misma. En ella un ilusionista interpretado por el actor Colin Firth, escéptico por naturaleza y por su propia profesión de los fenómenos paranormales, se empeña en desenmascarar a una guapa chica que dice ser médium, y a quien el mago considera una simple estafadora. Pero según se van conociendo y compartiendo unos días en una casa junto con otros invitados en la Riviera francesa, sus convicciones se irán debilitando y las dudas sobre los poderes que realmente tiene la chica se irán incrementando hasta el desenlace final.

El mago, un ilusionista inglés llamado Stanley Crawford, se disfraza de chino para realizar sus actuaciones, adoptando el nombre de Wei Ling Soo. Los nombres artísticos de los múltiples magos que han aparecido en sus películas a lo largo de los años obedecen a la mejor tradición de la época dorada del circo y de los grandes espectáculos de hipnosis o escapismo. Y así tenemos al Gran Splendini de Scoop, al Doctor Yang de Alice, al Gran Shandú de Edipo reprimido o al mago Voltan de La maldición del escorpión de jade. En esta película, por cierto, Allen da un giro inesperado y brillante al guión cuando el mago hipnotiza al personaje que interpreta el propio autor, un investigador de una compañía de seguros al que anula su voluntad obligándole a cometer los robos que después él mismo tendrá que investigar. Y para ello utilizará dos palabras clave, «Constantinopla» y «Madagascar». Dos referencias exóticas que nos trasladan a ese tiempo en el que la superstición trataba de imponerse a la ciencia.

El director, sin embargo, no guarda un buen recuerdo del filme, hasta el punto de considerarla una de sus peores películas. Nuevamente creo que se juzga a sí mismo con excesiva dureza, quizás debido a las altas expectativas creadas por una idea de partida tan brillante y que, según él considera, se desbarata por culpa de su actuación que no hace creíble al personaje. La realidad, en cambio, es que la película funciona como una comedia divertida que se deja ver con placer.

Hay otras dos películas más en su filmografía en las que la magia constituye el eje vertebrador del argumento sin necesidad de que intervenga ningún personaje que interprete a un prestidigitador. La primera es la ya mencionada La rosa púrpura de El Cairo, en la que desaparecen los límites entre realidad y ficción. No puede existir nada más mágico que atravesar la pantalla a voluntad para pasar de un mundo a otro.

La segunda es Midnight in Paris, en la que Gil Pender, el personaje que interpreta Owen Wilson, es transportado por un misterioso coche en plena noche parisina a los maravillosos años veinte de la ciudad del Sena, donde podrá alternar con sus grandes mitos a los que tanto admira: Cole Porter, Gertrude Stein, Buñuel, Picasso o Dalí. La crítica saludó ambas películas, de forma prácticamente unánime, como dos de sus obras maestras, integrantes de lo más selecto de la producción de la obra artística de Allen. Y no deja de resultar llamativo que en ambas la magia juegue un papel tan determinante. Bien mirado, el mismo cine, ese invento maravilloso más que centenario de los hermanos Lumière, es simplemente eso, pura magia, un encanto, un hechizo. Esa linterna mágica que precisa del combustible del talento de los que lo hacen posible para transportarnos, como en un sueño irreal, allá donde nos lleve la imaginación de los creadores.

También la magia es la protagonista principal de Scoop, en la que Allen da vida a un mago bastante torpe llamado Splendini. Se trata de una comedia ligera, sin mayores pretensiones, bien escrita, bien interpretada y bien rodada, pero que forma parte de ese grupo de películas a las que Allen no les otorga mayor importancia, entretenimientos banales que, en ocasiones, se arrepiente de haber hecho porque le roban tiempo para impulsar proyectos de mayor enjundia.

Pero si hay una referencia sobre el mundo de la magia especialmente conmovedora en la filmografía de Woody Allen, esa la encontramos en Sombras y niebla. Justo al final de la película, cuando el asesino —que es la muerte— persigue a Kleinman, el inocente y bonachón personaje que interpreta el propio Allen, y este se refugia en la pista del circo, bajo la gran carpa central, aparece el personaje de un mago llamado Almstead. Este acude en ayuda de Kleinman y, como si se tratara de un cuento de Lewis Carroll, ambos cruzan el espejo que retiene sus imágenes como si fuera una fotografía y ocultan sus cuerpos del tosco asesino al que, con su brutalidad habitual, no se le ocurre otra solución que romper el espejo en mil pedazos. Entonces el mago Almstead le propone al bueno de Kleinman que se convierta en su ayudante, que viaje con él por todo el mundo amparado por la carpa del circo. Y aunque al principio duda e incluso declina la oferta, finalmente termina por aceptar la propuesta del mago.

La frase final que este pronuncia, con la hermosa fotografía en blanco y negro de Carlo di Palma y la música de Kurt Weill como fondo, es toda una declaración de principios de lo que la magia significa para Woody Allen:

«A todo el mundo le encantan sus ilusiones. Las necesitan. Como el aire que respiran.»

Afirmar que Woody Allen es una persona accesible sería faltar a la verdad. Y eso que en los últimos años, tras su matrimonio con Soon-Yi Previn, ha cambiado sustancialmente y ahora es una persona más abierta, alguien que viaja continuamente acompañado de su familia, y que disfruta de los placeres más sencillos, como dar un paseo por el casco histórico peatonalizado de una bonita ciudad europea, o tomarse una cerveza bien fría entre amigos. Pero lo cierto es que su círculo íntimo sigue siendo muy cerrado, y para acceder a él es necesario el salvoconducto de años de relación, o el de llegar de la mano de alguien que ya esté dentro de ese círculo. Su comportamiento es perfectamente comprensible, una mezcla de timidez combinada con el imprescindible escudo protector frente a los inconvenientes de la fama, y también, por qué no decirlo, una necesaria prudencia ante la cantidad de fanáticos que circulan por el mundo y que se creen que una celebridad, por el hecho de serlo, les pertenece.

Joan Picanyol es una de esas escasas personas que tienen franqueado el acceso a su círculo personal. Conoce a Allen desde hace más de una década, y ha compartido mesa y mantel con el director y con su familia en Nueva York, Barcelona, Los Ángeles y otras ciudades. Es uno de los mejores gestores culturales del mundo, y trabajó junto a Allen para diseñar la programación del Film Center del complejo cultural de Avilés diseñado por su amigo Oscar Niemeyer. En esa sensacional cartelera que inauguraron el propio Allen y el gran artista Luis Eduardo Aute se exhibieron, en formato cinematográfico y versión original, y por indicación de Allen, algunas de las grandes películas de la historia de la cinematografía, todas las favoritas del director y alguna otra también seleccionada por él, como El tesoro de Sierra Madre, de John Huston, y otras joyas del cine americano.

«Creo que Woody Allen —afirma Picanyol— es uno de los mejores directores de actrices de la historia. Con él ganaron el Oscar Diane Keaton, Mira Sorvino, Penélope Cruz, Cate Blanchett y Diane Weist, esta en dos ocasiones. Y otras como Mia Farrow, Mariel Hemingway o Scarlett Johanson muy posiblemente han hecho sus mejores trabajos a las órdenes de Woody Allen.»

Afirmación que confirma e incluso amplifica Naomi Watts, la actriz británica que trabajó a sus órdenes en Conocerás al hombre de tus sueños:

«Es el mejor director de actores que existe.»

Lo que nos plantea una curiosa situación. Precisamente el director que no hace lecturas del texto, ni ensayos, ni da apenas instrucciones a sus actores, hasta el punto de que alguno ha declarado que en cuatro semanas de rodaje las únicas palabras que intercambió con el director fueron los «buenos días» de cortesía, está considerado uno de los mejores directores de actores del mundo. Desde luego los datos son contundentes, inapelables. Allen parece tener el don mágico de ser capaz de sacar lo mejor de sus actores, y ello sin necesidad de rimbombantes métodos o técnicas actorales. Simplemente les deja ser ellos mismos, les pide que estén cómodos, que se comporten con naturalidad, permitiéndoles incluso cambiar el texto del guión a su gusto si no se sienten bien con las frases que deben pronunciar. Y ellos, a cambio, con las dudas y los nervios habituales en las personas que gestionan material tan sensible, con las inseguridades y los miedos de no estar a la altura de lo que se espera de ellos, le devuelven sin embargo lo mejor de su talento.

«El mundo real de Woody —continúa Picanyol— tiene bastante del mundo de las películas de Allen: gente fuera de lo común (por interesante, estrafalaria, importante, bella o rica) y educada (con una dulce dosis de levedad), aviones privados, hoteles de lujo, casas con jardín y apartamentos con vistas en las ciudades más importantes del (primer) mundo, música y mujeres que le aman, que le recuerdan las cosas que él olvida y le dicen lo que tiene que hacer. Ha conseguido vivir en una de sus películas.»

No anda desencaminado en sus apreciaciones, y es que hasta el propio Allen le da la razón:

«De niño solía meterme en el cine para evadirme, a veces veía hasta doce o catorce filmes a la semana. De adulto he podido permitirme una vida en cierto modo regalada. Hago las películas que quiero, y por lo tanto durante un año consigo vivir en ese mundo irreal lleno de hermosas mujeres, hombres ingeniosos, situaciones dramáticas, trajes de época, decorados y realidades manipuladas. Por no mencionar la música maravillosa y los lugares a los que tengo acceso. Ah, y a veces hasta consigues salir con alguna de las actrices. ¿Qué más se puede pedir? El cine me ha brindado un modo de evasión en la vida, pero al otro lado de la cámara, en lugar de hacerlo del lado del espectador. Resulta irónico que haga películas con fines de evasión, pero no es el público quien se evade, sino yo.»

Una reflexión muy sincera, que le hace a su biógrafo Eric Lax, que no es óbice para que los espectadores se hayan sentido muy identificados con los personajes arquetípicos del cine de Allen, porque todos en algún momento hemos sentido que somos lo contrario a los héroes, gente normal que convive con sus inseguridades, con sus miedos y sus deseos. Digamos, pues, que la partida termina en tablas.

La palabra más repetida por las decenas de personas con las que he conversado para la redacción de este libro, al pedirles que definieran a Woody Allen, ha sido «genio». Se trata de gente que ha trabajado con él, o que ha tenido la oportunidad de conocerlo muy de cerca; es decir, son personas que hablan con conocimiento de causa. Hay un peligro evidente a la hora de enfrentar una obra de este tipo, sobre todo si el autor admira y quiere al personaje y lo conoce desde hace mucho tiempo. El peligro es que la amistad socave la objetividad que se le presupone a un libro como este. Por ello es tan importante que ese amplio abanico de personas, de nacionalidades, ideologías y profesiones tan dispares coincidan en semejante apreciación.

Si lo analizamos con perspectiva, la calificación traspasa las ondulantes cortinas de la subjetividad para reivindicarse con la fuerza inapelable de los datos. Estamos ante un creador, un artista, que siendo aún adolescente ya ganaba más dinero que sus padres gracias a los chistes y textos que escribía para otros. Un tipo que, con poco más de veinte años, conquistaba los escenarios de los clubes más selectos de América, que se convirtió siendo un chaval en el guionista de los programas más vistos de la historia de la televisión de su país, que es tanto como decir de la televisión mundial. Pero por encima de todo, alguien que, durante medio siglo, ha sido capaz de labrarse una de las carreras más prolíficas de la historia de la cinematografía, y hacerlo además en unas condiciones absolutamente excepcionales, manteniendo el control total de su trabajo sin someterse a las tiránicas reglas de eso que llaman «la industria». Y no contento con todo eso, ha trazado su propio camino, sin someterse a las modas o ceder un ápice de su independencia creativa al chantaje de la comercialidad o de la modernidad, capaz de rodar una comedia hecha de gags como Toma el dinero y corre, para a continuación embarcarse en una película más estructurada como Annie Hall, y después en un profundo homenaje a Bergman con Interiores, un musical como Todos dicen I love you o una película policíaca como Misterioso asesinato en Manhattan. Un genio, amante del jazz, que con su perseverancia, y sin tener un talento natural extraordinario para tocar un instrumento, ha conseguido actuar en los escenarios más prestigiosos del mundo, encandilando a audiencias que, si bien es cierto que en principio iban más a verle que a escucharle, terminan los conciertos en pie con ovaciones entusiastas, ganadas por la calidad del espectáculo. Un simple dato bastante revelador: su primer concierto en Madrid en 1996 coincidió, días arriba o abajo, con una actuación de los Rolling Stones. Las entradas para escuchar a Woody eran más caras que las de los Stones, y aun así se agotaron en unas pocas horas.

El diccionario, en una de sus acepciones, define «genio» como «capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables». Y por añadidura, «persona dotada de esta facultad». Esta descripción encaja a la perfección con la personalidad de Allen. Su capacidad inventiva y su talento para parir ideas y tramas llega a límites sublimes. No he visto nunca a nadie trabajar a semejante ritmo de producción, plasmar a tal velocidad en el papel diálogos o argumentos. Él mismo lo explica:

«Escribir es una liberación, es lo más divertido. Lo difícil es toda la parte previa, tener la historia en la cabeza, armarla, estructurarla. Pero cuando consigues todo eso, escribirla es ya lo de menos.»

Hay un dato absolutamente demoledor que habla por sí solo del éxito tan descomunal que Woody Allen alcanzó ya en su juventud. Cuando apenas tenía poco más de veinte años de edad, a finales de la década de los cincuenta, en una América de posguerra en la que el sueldo medio de un trabajador estaba en torno a los treinta y cinco dólares semanales, Woody ganaba mil seiscientos; es decir, cuarenta veces más.

Si hay algún país en el que el talento se paga ese es Estados Unidos, y el ejemplo de Allen no puede ser más revelador. Estamos ante una persona proveniente de un estrato social muy modesto que rápidamente, siendo apenas un crío, consigue dar un salto enorme en la escala social. Una persona, por tanto, acostumbrada al éxito desde muy joven. Y aun así su madre siempre prefirió que fuera farmacéutico, que le parecía una profesión mucho más seria y segura que la de la bohemia de cómicos y demás fauna de la farándula.

Allen tiene una habilidad innata para escribir chistes y para inventar situaciones hilarantes. Posee un don, un auténtico regalo de la naturaleza, un talento especial que parece no requerir esfuerzo alguno. En varias ocasiones el propio autor lo ha comparado con el talento innato que otros tienen para el dibujo.

«Los ves dibujando y no les cuesta nada, simplemente lo hacen y les sale bien.»

Pues Allen tiene esa misma habilidad para la escritura de comedia.

Sus primeros trabajos son del año 52, cuando apenas tiene dieciséis años y está todavía en la escuela. Comienza a escribir chistes y ocurrencias que envía a los cronistas de sociedad de la época que, por aquel entonces, gozaban de gran popularidad y eran muy seguidos por el público. Su éxito fue tan fulgurante que, a las pocas semanas, fue contratado por un agente de relaciones públicas para que hiciera de guionista y escribiera textos graciosos que después utilizarían sus clientes. Este agente se llamaba David O. Alber. Entre su numerosa clientela estaban algunos de los columnistas más prestigiosos del momento, escritores que necesitaban material nuevo cada día y cuya imaginación para resultar mordaces o brillantes no siempre funcionaba a la velocidad que requería el mercado. Nick Kenny, columnista del New York Daily Mirror, fue el primero en utilizar sus chistes. Apenas acababa de comenzar 1952.

Pero el adolescente Allen aspiraba ya a más, a trabajar para los mejores. El más renombrado columnista durante esos años era, sin lugar a dudas, Earl Wilson, un tipo nacido en Ohio, vestido siempre con su característica pajarita que había creado unos personajes que se habían hecho extremadamente populares en su columna del New York Post y que se vendía de forma sindicada en otros diarios del país.

El 25 de noviembre de ese mismo año Wilson publicó en su columna el primer chiste de los que le proporcionaba Woody Allen. Nadie podía imaginar que el guionista no tenía aún más que dieciséis años.

Así que cada día, a la salida de clase, el joven Woody, que aún no se llamaba así, se subía al metro y hacía el trayecto hasta la oficina del agente en Manhattan. Tenía que entregar unos cuarenta o cincuenta chistes diarios, pero cuando llegaba a la oficina tras tres cuartos de hora de viaje en metro, ya había escrito la mitad del trabajo. Y no era sólo una cuestión de cantidad, de simple productividad, sino también de calidad, y es que sus piezas eran realmente brillantes. Es fácil hacer el cálculo: en esos meses a sueldo de Alber, Woody Allen llegó a escribir más de veinte mil chistes.

Fue por ese tiempo cuando el tímido chaval dotado de un ingenio privilegiado decide cambiar de nombre. Por un lado, le daba vergüenza que sus compañeros vieran su auténtico nombre publicado en algún periódico acompañando a sus chistes, y por otro, pensaba, no sin cierta razón, que en el mundo del espectáculo todos los artistas se cambiaban de nombre buscando algo que sonara más comercial o más dramático, o que en cualquier caso pudiera conectar mejor con los gustos del público. Así que a los dieciséis años Allan Stewart Königsberg se convierte para la historia en Woody Allen, un nombre inventado por él mismo que le sonaba divertido y simpático. Y ese nombre es el que permanece en sus documentos desde entonces, no como un seudónimo o un nombre artístico, sino como su nombre real, el que acreditan su pasaporte o sus tarjetas de crédito.

El siguiente paso para construir el icono cultural que hoy en día todos conocemos son sus gafas. Los espectadores de sus películas siempre lo han conocido así, con sus características y míticas gafas negras de pasta. Ya en su primera aparición en pantalla, en ¿Qué tal, Pussycat? en 1965, se le ve con ese modelo, el mismo que aún lleva más de medio siglo después. Esa también fue una invención suya. Había por aquel entonces un humorista llamado Mike Merrick, al que él admiraba mucho, que llevaba unas gafas de pasta gruesa que le daban un aspecto intelectual pero cómico a la vez.

Así que ese fue el modelo que adoptó Allen, unas gafas que elaboran exclusivamente para él en la misma óptica de Nueva York desde hace ya muchos años. Tiene varios pares, y algunos de ellos los ha regalado a instituciones que estudian su obra. A pesar de su aspecto rotundo doy fe de que son ligeras, y además consiguen dos objetivos: el más obvio y elemental de realizar su función para facilitar la visión, pero también el de crear una imagen de marca del cineasta. Con sólo mostrar un bombín y un bastón sabemos que hablamos de Chaplin, y con sólo mostrar sus gafas sabemos que hablamos de Allen. Unas gafas que se han convertido con el paso de los años en un objeto propio del pop art.

Hubo un hecho histórico excepcional que estuvo a punto de acabar con la carrera de Allen. En noviembre de 1955 estalla uno de los episodios más vergonzosos y lamentables de la historia reciente de la humanidad: la guerra de Vietnam. En plena histeria de la Guerra Fría, en un mundo de bloques y espías, la Administración americana decide intervenir a miles de kilómetros de su país, literalmente al otro lado del planeta, para impedir la reunificación de un país sin mayor importancia estratégica que podría quedar bajo el influjo comunista. China y la Unión Soviética apoyan a las tropas insurgentes del norte, el Vietcong, mientras que Estados Unidos se embarca en una guerra absurda con base en el sur del país. Saigón frente a Hanoi. Los resultados tras veinte años de lucha son desoladores: entre tres y cinco millones de muertos, según las fuentes, fundamentalmente civiles vietnamitas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero también camboyanos, laosianos y soldados americanos, más de cincuenta mil soldados americanos muertos. Chavales que tenían una media de edad de diecinueve años y que fueron enviados al matadero sin explicación ni posibilidad de escape.

Justamente esa era la edad, diecinueve años, que tenía Woody Allen cuando empezó la guerra, y como todos los jóvenes de la época, fue llamado a filas. ¿Se imaginan a Woody empuñando un fusil, haciendo daño a alguien?

«En una guerra yo sólo serviría como rehén.»

Afortunadamente el joven Allen se libró de enrolarse obligatoriamente en el ejército y, por tanto, de ir al frente. La historia de cómo lo consiguió es tan delirante como deliciosa, y raramente ha sido contada.

Cuando le llamaron a filas intentó alegar todo lo posible para resultar excluido —asma, pies planos— pero no había manera de conseguirlo, a pesar de que algunos de sus argumentos eran ciertos. Pasó todos los exámenes médicos; los doctores militares le calificaban repetidamente como apto. Así que su suerte parecía echada. Sólo faltaba el examen psicológico, al que el cineasta acudió sin esperanza alguna. Entonces el médico le pidió que extendiera las manos. Allen lo hizo, y su pulso era totalmente normal, no temblaba ni parecía nervioso. De pronto el doctor se fijó en sus uñas, que por aquella época Allen solía morderse, y le preguntó si lo hacía continuamente. Este le contestó que sí, y no por marcarse un farol, sino porque era la pura verdad, un chaval que se muerde las uñas, como hemos hecho tantos otros a esa edad. Y ante este hecho el médico le declaró no apto para ir a la guerra. Tal cual.

Quizás esa sea la decisión médica que más ha hecho por la cultura universal en los últimos años. Si hubieran enviado a Allen a las trincheras, lo más probable es que el suyo fuera hoy uno más de los nombres de «héroes de la patria» esculpidos en algún monolito de Washington, y la humanidad se habría perdido un buen puñado de obras maestras del cine. ¿A cuántos les habrá ocurrido esto? ¿Cuántos genios nos hemos perdido a lo largo de la historia por la maldad y la locura del ser humano? ¿Cuántas vidas quebradas, arrancadas de cuajo en nombre de las malditas banderas?

«Aquel fue el día más feliz de mi vida.»

Bendito psicólogo.

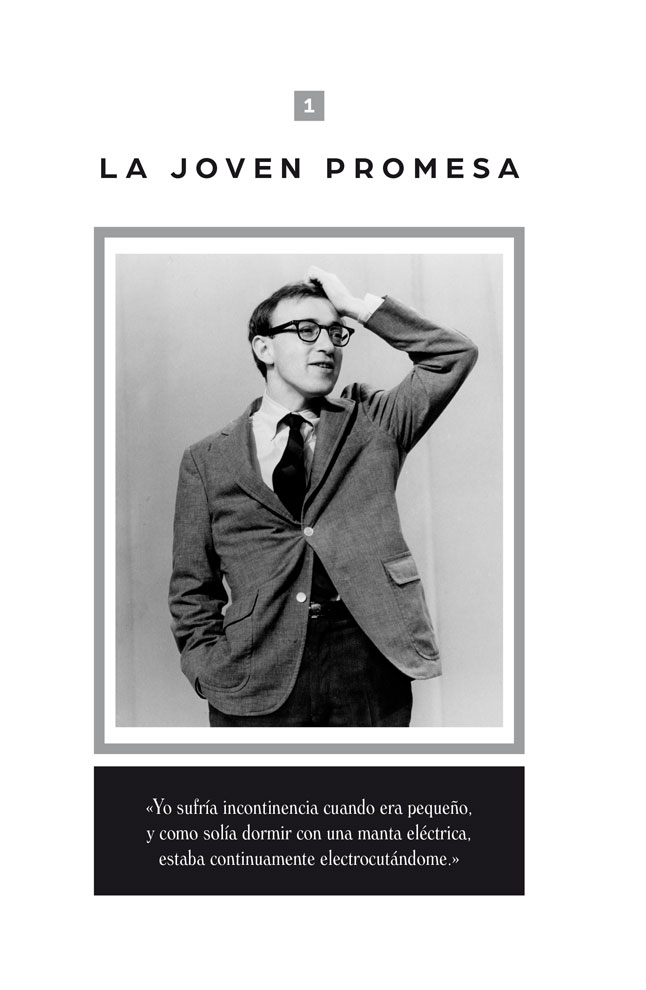

Ahí tenemos ya al artista que todos conocemos, apenas tiene veintitrés años y ya se ha cambiado el nombre, se ha diseñado su propio look con unas gafas de pasta, y ha pasado de ser sólo un escritor en la trastienda a convertirse en un artista total que, además de escribir, dirige e interpreta.

Guarda un infausto recuerdo de su época escolar en la escuela pública número 99 (PS 99): se aburría y todo le parecía una auténtica pérdida de tiempo. El conocimiento estaba en los libros, en los teatros, en los cines, pero no entre las paredes grises del colegio regido por personas sin el más mínimo atractivo. Después, Woody es aceptado en la New York University (NYU), pero la experiencia no parece que fuera mucho mejor. Como dice el personaje que interpreta en Recuerdos, ese director de cine desubicado en la vida, cuando le preguntan por sus estudios durante un encuentro con el público con motivo de una retrospectiva de su obra:

—¿Estudió cine en la escuela? —le dicen.

—En la escuela no estudié nada, me estudiaron ellos a mí —responde.

Allen cursa un semestre en la NYU y otro en el City College de Nueva York. Un año escaso de universidad, después del cual es invitado a no volver más. Aun así, regresará incluso a la NYU para hacer unos cursos de verano, fundamentalmente para satisfacer a sus padres, pero tampoco los terminará.

Por esos años, Allen contrata a su primer mánager, un chico del barrio llamado Harvey Meltzer, hermano mayor de un compañero de clase, aunque aquel acuerdo seudoprofesional no duró mucho.

Es entonces cuando Allen decide casarse con una chica del barrio, una joven de familia judía llamada Harlene Rosen que apenas tiene diecisiete años. Sus biógrafos afirman que el matrimonio tenía por objeto fundamental permitirles a ambos salir de las casas de sus respectivos padres, que empezaban a convertirse en lugares hostiles, para iniciar sus propias vidas y poder volar solos.