AUF DEM WEG ZUM ŒUVRE

Im Frühjahr 1991 stellt Erwin Wurm in der Wiener Secession aus. Er bespielt den Hauptraum, der längst in die Kunstgeschichte eingegangen ist als erste „Weiße Zelle“. Der „White Cube“ war, weniger Thema der Moderne als der Postmoderne, gerade problematisiert worden, als neutralisierender, homogenisierender, sterilisierender Faktor, der der Kunst dabei half, in Autonomie zu schwelgen und die Realität draußen zu lassen. Der irisch-amerikanische Künstler und Kritiker Brian O’Doherty hatte Ende der 1970er mit „Inside the White Cube“ das Manifest dazu geschrieben: „Die ideale Galerie hält vom Kunstwerk alle Hinweise fern, welche die Tatsache, daß es Kunst ist, stören könnten. Sie schirmt das Werk von allem ab, was seiner Selbstbestimmung hinderlich in den Weg tritt. Dies verleiht dem Raum eine gesteigerte Präsenz.“ (O’Doherty, 281) Und dem Werk nicht minder.

Unter der Ägide ihres Präsidenten Edelbert Köb war die Secession in den Jahren 1984 bis 1986 umgebaut worden. Ein knappes Jahrhundert Ausstellungstätigkeit, sie wurde 1898 eröffnet, hatte ihr zugesetzt. Was auch immer hier passiert war, verdankte sich dem Aroma und der Atmosphäre dessen, wenn Künstler und seit der Nachkriegszeit zunehmend auch Künstlerinnen verbunden in Konkurrenz und Kollegialität für das Programm sorgen. Der Status als Präsentationsort derer, die Kunst selber machen und sich Gäste einladen, war ihr Alleinstellungsmerkmal. Seit fünf Jahren prangte sie nun in der gesteigerten Präsenz einer idealen Galerie. Hier fand Wurms bis dato prominenteste Einzelausstellung statt. Titel der Solo-Show: Wiener Zimmer.

Der Künstler hatte im Vorfeld ein Exposé verfasst, auf Englisch: Die Geschichte Wiens, schreibt er darin und mag seine frühe Kindheit Revue passieren lassen, ist eng verbunden mit solchen Begriffen wie Zimmer, Küche, Kabinett, die einst magisch als Synonyme für ökonomischen Aufschwung, Sozialismus, Kleinbürgertum und Reichwerden galten. Auf der anderen Seite des Spektrums gab es und gibt es bis heute Verwaltungsräume, Großbourgeoisie, Psychoanalyse. Alle sind sie Räume der Vergangenheit. Die Zukunft ist ein leerer Raum – ein Raum für Kunst – für eine neue Kunst. (Übersetzung R. M.) Die Zukunft sind Räume wie jene in der Secession. Nun galt es, sich mit ihnen ins Benehmen zu setzen. Sehen wir uns also an, wie so eine Ausstellung funktionierte, vor allem aus einer Perspektive hinter den Kulissen, denn zu den Wiener Räumen gehören auch jene der Bürokratie. Um 1990 war eine spezielle Form von Konzeptkunst im Schwange, die sich „Institutionenkritik / Institutional Critique“ nannte und offenzulegen suchte, wie der Kunstbetrieb in jenen Situationen organisiert war, von denen man in den Ausstellungen nichts sah: im Büro, im Lager, in Sammlungen, in der Zusammenarbeit mit denen, die Geld geben. Dank des Archivs der Secession kann man verfolgen, wie im Fall von Wurms Wiener Zimmer diese Hintergrundarbeit ablief, denn natürlich ist auch das Verborgene auf seine Weise öffentlich.

Untitled, 1991 (Ausstellungsansicht Wiener Zimmer, Wiener Secession, Wien, 1991). Hosen, Blech.

Es gab selbstverständlich einen Finanzierungsplan. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport sollte 100.000 Schilling geben, die städtische Wiener Magistratsabteilung 7 deren 200.000, „fremde“ Gelder wurden mit 50.000 sowie Sponsoren mit 60.000 veranschlagt (zur Umrechnung: Als zum Jahreswechsel 2001/02 auf die neue Währung umgestellt wurde, war der Kurs 13,76 Schilling für einen Euro; doch natürlich ist dabei nicht die aktuelle Kaufkraft mit umgerechnet). Die Rubrik Sponsoren wurde wieder gestrichen: 350.000 Schilling betrug der Etat der Schau. Tatsächlich gekostet hat sie weniger, knapp 300.000 Schilling, vor allem beim Aufbau konnte gespart werden: Statt 70.000 mussten nur 20.000 ausgegeben werden, und der Künstler hatte daran den gehörigsten Anteil. Der größte Einzelposten war der Katalog, bei einer Auflage von 800 Stück kalkulierte die REMA-Print, die traditionell in Wien für solche Publikationen verantwortlich zeichnete, Kosten von 180.000 Schilling. Die Transporte, die die Schweizer Firma Panalpina, damals der buchstäblich Haupttragende in diesem Metier, übernahm, sollten mit knapp 35.000 Schilling zu Buche schlagen (unterzeichnet wurde das Panalpina-Angebot übrigens von Siegfried Schöffauer, der sich bald darauf mit seinem HS Art Service selbstständig machen wird). Auch bei den Versicherungsprämien konnte reduziert werden, von veranschlagten 33.000 auf deren 3.000 Schilling. Es gibt in der Auflistung eine Rubrik zum jeweiligen Wert der einzelnen Werke, sie liest sich wie folgt: „6 Pullover (an der Wand) 200.000 öS, Staub in der Vitrine 150.000, Staub auf Wandsockel 60.000, mit Stoff überzogene Sockel 70.000/85.000“.

Ich hatte schon ganz früh einen Sammler, der mich gefördert hat. Das war der Erste, der eine große Serie von Zeichnungen und Skulpturen von mir gekauft hat (gemeint ist Pipin Henzl). So hat sich das dann ausgeweitet. Ich hatte recht schnell Erfolg, aber als ich mich künstlerisch verändert habe, gab es einen tiefen Fall. Alle dachten: Jetzt spinnt er. Nur meine ehemalige Galeristin, die Frau Krinzinger, hat an mich geglaubt. (Die Presse, 20.4.2013) Es war in der Tat eine neue Kunst, eine ganz neue, mit der Erwin Wurm in der Secession vorstellig wurde. Sie besteht, so berichtet es in aller Sachlichkeit die Werkliste im Archiv des Hauses, aus Pullovern, aus Sockeln mit Stoff und vor allem aus Staub. Im Buch über den Bildhauer, der keiner sein wollte, breitet Élise Mougin-Wurm auf einer Doppelseite aus, was sich hier getan hatte: „Erwin beginnt Spaß daran zu haben, die Grenzen der Skulptur auszuloten. Er stellt weiterhin viele Fragen. Vor allem solche, die Probleme aufwerfen. Was ist die Minimalgröße einer Skulptur? So groß, so klein wie eine Erbse? Wie ein Staubkorn?“ Unterhalb dieser Zeilen gibt es eine Zeichnung, wie gern in dem Buch in der Tradition des großen französischen Illustrators Sempé gehalten: Man sieht einen Sockel, er sieht ziemlich verlassen aus, und einen Polizisten, der sich eine Lupe vors Auge hält. Dazu eine Sprechblase: „Da schau her! Die Skulpturen meines Sohnes wurden gestohlen?“ Auf der Seite vis-à-vis kommt Johann Wurm noch einmal ins Spiel: „Erwins Vater versteht nicht viel davon. Doch er beginnt zu ahnen, dass sein Sohn Talent hat. Einen Haufen Staub für 15.000 Schilling zu verkaufen, ist immerhin ein starkes Stück.“

Erweiterter Skulpturenbegriff: neueste Arbeiten auf der Aperto ’90, Biennale di Venezia, 43th International Art Exhibition, Venedig, 1990.

Es war, mit einem Wort aus der Wissenschaftstheorie, das längst Einzug in die Alltagssprache gefunden hat, ein Paradigmenwechsel. Ich war über 30 und hatte noch vielleicht 40 Jahre zu leben und zu arbeiten. Das konnte es nicht gewesen sein – das mit den wilden und seltsamen Produkten aus der Abteilung Skulptur und Farbe. Jetzt war der Weg zum Œuvre abgesteckt. Auch auf Wurms Website beginnt dieses Œuvre jetzt: Die chronologisch frühesten Arbeiten, die online gezeigt werden, setzen um 1990 an. Weil diese Jahre den Wendepunkt im Schaffen des Künstlers darstellen, soll in diesem Kapitel auch ein stärkeres Augenmerk auf die Kunst gelegt werden. Im Folgenden also ein Stück Monografie im Rahmen der Biografie.

Eine erste Gelegenheit, seinen nunmehr ureigenen Begriff von Skulptur einem internationalen Publikum vorzustellen, hatte sich für den Künstler im Sommer 1990 ergeben. Die Mutter aller Biennalen, die venezianische, hatte vor zehn Jahren, 1980, eine Filiation aus sich entlassen, eine Tochterveranstaltung, „Aperto“ genannt, als Präsentationsort für den Nachwuchs. In diesem Jahrzehnt hatte die Biennale di Venezia, 1895 nicht von ungefähr in Parallele zu den Olympischen Spielen gegründet, ein gutes Stück Renommee zurückgewonnen. Die Idee, dass einzelne Nationen auftreten und mittels von ihnen separat ausgesuchten künstlerischen Positionen gegeneinander antreten, in einem Wettstreit, der noch dazu in Goldene Plaketten umgemünzt wurde, war nicht mehr sehr zeitgemäß. 1968 hatte man die Trophäen abgesetzt, doch seit 1984 gab es sie in Gestalt der Goldenen Löwen wieder. Und mit ihnen den Nimbus der Schau: Die Biennale wurde nichts anderes als gerettet durch die pure Qualität derer, die an ihr teilnahmen. Die Länder versuchten sich nun in Aktualität und Avanciertheit, während davor eher das Repräsentative gesucht war, die Anciennität in Ehren alt gewordener, meist männlicher Künstler. „Aperto“, ins Leben gerufen von Harald Szeemann, der Schweizer Personalunion aller Kompetenzen, die man mit dem seinerseits ganz neuen Begriff Kurator verband, hatte an der Renaissance der Biennale gehörigen Anteil. Ihren ersten Schauplatz hatte „Aperto“ in den Magazzini del Sale gefunden, den Lagerhallen für Salz gleich neben der Dogana, der Zollstation am Eingang zum Canal Grande. 1990 wurde unter der Direktorenschaft des italienischen Ausstellungsmachers Giovanni Carandente ein anderes Areal dafür rekrutiert, seinerseits ein aus der Zeit gefallenes Relikt der Serenissima: das Arsenal, die Werft, in der die Republik Venedig einst ihre Seeherrschaft mit Schiffen ausstattete, bis in die Neuzeit das größte Industriegebiet Europas. Bestandteil des Arsenale waren die 300 Meter langen Hallen, in denen die Taue geflochten wurden. Bis heute und mit jeder Folge aufwendiger, nimmt die Biennale diese Corderie in Anspruch. Längst hat sich die Zweijahresschau in die Stadt ausgebreitet, die Corderie sind bei dieser Expansion, wie sie typisch ist für Institutionen, so etwas wie das zweite Standbein neben den Giardini Pubblici, der Parkanlage mit ihren Länderpavillons, wo alles begann.

An diesem sehr geschichtsträchtigen Ort führte Wurm seinen erweiterten Skulpturenbegriff vor. Die schier unendliche Längserstreckung der Corderie hatte man mit Kojen gekontert, annähernd quadratische Räume, die von den Rundpfeilern eingegrenzt wurden, die das Dach tragen. Hier reihten sich nun die einzelnen künstlerischen Individualitäten aneinander, aus Österreich waren beispielsweise noch Eva Schlegel, Elmar Trenkwalder und das Duo Gudrun Bielz / Ruth Schnell angereist. Ein wenig, so erinnert sich Eva Schlegel, Kollegin aus dem Riva-Areal, litten die Auftritte darunter, dass sie allesamt vom spektakulären, sensationellen Coup des Jeff Koons in den Schatten gestellt wurden. Koons, bis heute ein Weltmeister der Aufmerksamkeitsökonomie, hatte unter dem unschuldigen Titel „Made in Heaven“ die diversen Pornografien ausgestellt, die er mit dem italienischen Starlet Ilona Staller, genannt Cicciolina, in Szene gesetzt hatte. Die Arrangements, die als Foto, lebensgroße Plastiken, in Porzellan oder als Glasbläsereien daherkamen, trafen natürlich auf ein spezielles Interesse in Venedig.

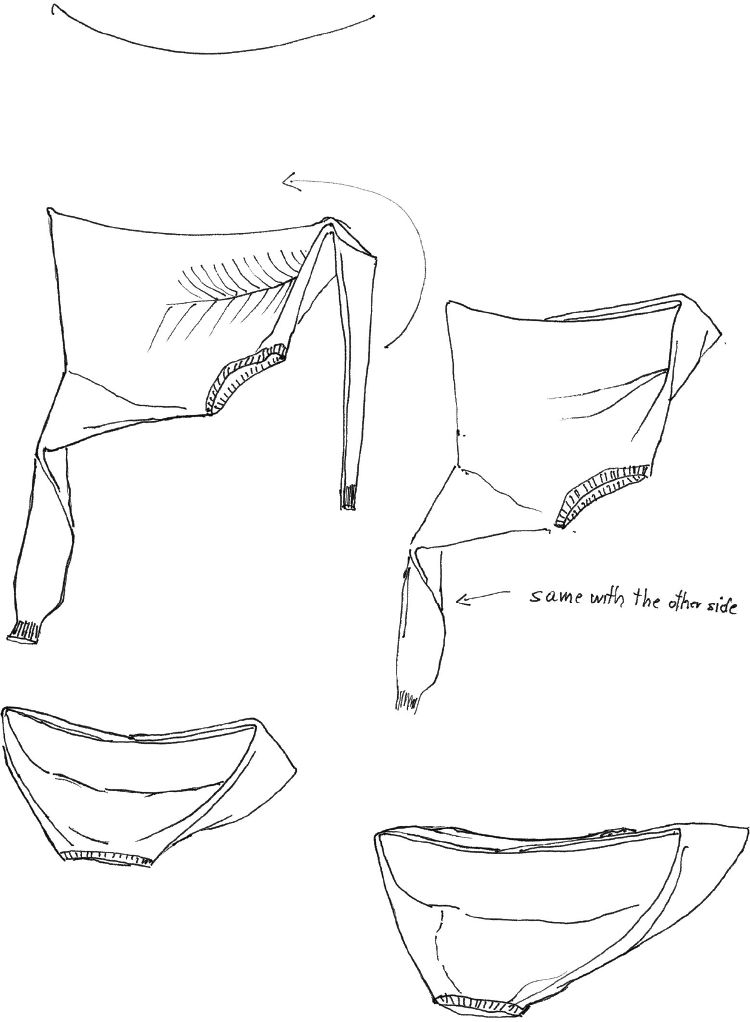

Wurms Präsentation war demgegenüber von ausgesprochener Zurückhaltung und Übersichtlichkeit. An der rechten Wand war ein Quader aufgehängt, mit einem Hemd bezogen, ein Prachtexemplar aus der Cubes-and-Cylinders-Folge, in der die Fähigkeit von Stoff, ein Volumen zu umhüllen, bis an die Zerreißprobe geführt wurde. Zur Mitte des Raums hin, der Rückwand dabei nahegerückt, folgte 177-118-60, dessen Titel sich aus den Maßen des Kubus ergibt, der die Arbeit ausmacht. Oben auf dem Block liegt, als wäre das Gebilde nichts anderes als ein Sockel, ein Mantel, ein Stück Kleidung präsentiert als vollplastisches Werk. An der Rückwand daneben ein weiteres Beispiel aus der Reihe der Cubes and Cylinders. Schließlich an der linken Wand des sehr locker gefügten Ensembles der Präzedenzfall: die Einführung in ein neues Werkprinzip, die Staubskulpturen.

Auch diese Arbeit zeigt sich als Quader, der an der Wand appliziert ist. Und auch diese Arbeit funktioniert als Sockel, als Piedestal. Was zur Präsentation gelangt, hat die Neigung zum Minimalen, um die es Wurm in seinen Untersuchungen zum Skulpturalen zusehends zu tun war, weiter strapaziert, ausgereizt bis schier zum Gehtnichtmehr. Was sich zeigt auf dem vorkragenden Stück Geometrie, ist, was sich sowieso ergäbe, wenn man die Dinge der Welt sich selber überlässt. Fusseln, Fäden, Wollmäuse, ihr Familienname ist Staub, der tägliche Beweis für die Gültigkeit des zweiten Lehrsatzes der Thermodynamik. Er handelt von der Entropie, der unausweichlichen Bewegung alles Irdischen hin zu mehr Unordnung, zur Entdifferenzierung, zur Gleichmachung und Verwüstung, die umso deutlicher hervortritt, je mehr der Mensch glaubt, durch seine Arbeit Ordnung schaffen zu können. Staub formuliert dem Status quo seine Syntax. In ihm finden Motiv und Methode zur Einheit.

Nun ist Wurm kein Vertreter jener künstlerischen Richtung der späten 1960er, die „Situationsästhetik / Situational Aesthetics“ heißt. Verkörpert von Victor Burgin oder der Gruppe Art & Language, war es dabei um die Deklaration von Phänomenen, die ohnedies existieren, als artifizielle Setzungen gegangen. Baustellen waren etwa beliebte Orte dieser Situationsästhetik, unter der Hand wurden Bretter, wie sie herumlagen, zu einem Stück Minimal Art oder Folien am Gerüst zu Verpackungskunst à la Christo. Bei Wurm hingegen wurde der Staub, man möchte sagen: fein säuberlich portioniert. Er wurde nicht einfach herangezogen als alltägliches Ärgernis, sondern einer Vorrichtung entnommen, mittels derer Versuche angestrengt werden, ihn zu bannen. Der Staub in Wurms Fasson entstammt einem Fundus, dem Staubsauger. Ein Griff in dessen Beutel besorgt das Rohmaterial, das nun auf Flächen aufgebracht wird, um dabei in zartester Weise Dreidimensionalität herzustellen. Und um eine Inversion zu arrangieren, denn was als Staubskulptur zur minimalen Kenntlichkeit gelangt, ist das Reststück eines Objekts, das abhandengekommen ist. Das Objekt ist ein Karton, seinerseits dünn bis zur Ungreifbarkeit, ein wenig vom Untergrund abgehoben durch schmale Leisten. Über dieser Liegenschaft wird nun Staub ausgestreut, das Karree in der Mitte sodann weggenommen, und es ergibt sich eine Negativform in allem geometrischen Purismus. Natürlich kann man das, und darin zeigt sich das ganz offenbare Betriebsgeheimnis dieses Skulpturenbegriffs, auch selber machen, in Eigenkreation nach des Künstlers Anleitung. Übrig bleibt ein Rechteck, das kaum sichtbar ist, eine Ahnung von Ordnung in ephemerer Anmutung, bevor der Wind, den das Publikum oder die Umstände machen, sie zum Verschwinden bringt.

Oben: Untitled, 1990. Hosen, Blech, 25 × 178 × 28 cm.

Unten: Untitled, 1990. Holz, Textil, 85 × 42 × 22 cm / 55 × 42 × 10 cm.

Eine Kunst des Verschwindens: Ich wollte den Staub schützen, indem ich ihn in eine Vitrine gab. Es hat sich aber herausgestellt, daß das nicht funktionierte, weil es plötzlich eine Arbeit über die Vitrine war. Ich wollte aber keine Arbeit über die Vitrine machen, sondern über das Phänomen des abwesenden Objekts. So entstanden die „ungeschützten“ Arbeiten auf einem Sockel, auf Podesten, an den Wänden oder am Boden. Am liebsten sind mir die Staubarbeiten, die direkt am Fußboden passiert sind … Sie sind aber von der Handhabbarkeit her extrem schwierig und so gut wie nicht zu realisieren. (Kat. Krinzinger 1996, 6) Wurm stellt gerne Paradoxien und Problematiken heraus, doch wie es aussieht, nahmen die Schwierigkeiten bei den Staubskulpturen überhand. Gerade bei größerem Besucheraufkommen, wie sie etwa die Biennale kennt, ist die Lebenserwartung der fragilen Gebilde doch eklatant gering. So wäre es am Aufsichtspersonal gelegen, für die permanente Auffrischung des staubigen Bestands zu sorgen. Oder aber die Präsentation wäre in der Zelebrierung der Präsentation selbst versandet, in einer Kunst des Displays, die sich Gedanken macht über die Medien des Ausstellens – eine Strategie, die in ebendiesen Jahren, etwa bei Reinhard Mucha, der sich in dem Jahr 1990 auf der Biennale im Länderpavillon Deutschlands vorstellte, durchaus Konjunktur hatte.

Im Außenbereich kommt noch etwas ganz anderes dazu. Im Außenbereich existiert der Staub nicht als Staub wie im Innenbereich, sondern als Schmutz. Wenn man also einen Gegenstand draußen hinstellt und ihn nach einem Moment wegnimmt, sieht man nicht viel. Ich wollte aber trotzdem eine Situation schaffen, die darauf verweist. Also habe ich ein Buch gemacht, im Auftrag des Kölnischen Kunstvereins … Das Buch dokumentiert die verschiedenen Stationen von Staubarbeiten im Außenbereich. Die künstlerische Arbeit ist das Buch, nicht die Staubarbeiten, die ich an Ort und Stelle über Nacht gemacht und in der Frühe photographiert habe und die nur für einige Minuten existiert haben. Gearbeitet und photographiert wurde in drei Städten: New York, Köln und Wien, aus pragmatischen Gründen; in Wien lebe ich, in New York hatte ich ein Stipendium, in Köln saß der Initiator. (Kat. Krinzinger 1996, 6) Das ist die Crux all dieser Arbeiten, die sich performativ darbieten, mit dem Prinzip Aufführung arbeiten und ihre Existenz in einen zeitlichen Rahmen einpassen: Um zu überleben, bedürfen sie eines Mediums, das sie nicht selber sind; sie müssen sich Dauerhaftigkeit entlehnen; um Monument zu bleiben, brauchen sie Dokumentation. Also greift der Künstler zur Kamera und macht so die Kürzestsensation dingfest. Resultat ist ein Fotobuch, und Wurm betont explizit, dass das die künstlerische Arbeit ausmacht. War der Skulpturenbegriff schon reichlich strapaziert für die Darbietungen in Staub, so wird er jetzt noch auf die Publikation ausgedehnt.

Wurms Buch mit dem Kölnischen Kunstverein, herausgegeben von dessen damaligem Direktor Udo Kittelmann, trägt den Titel Expedition. Der Künstler stürzt sich in den Großstadtdschungel, doch die Szenerien sind menschenleer. Denkmäler sollte man dorthin setzen, so verfügte es Camillo Sitte, der Urbanist des späten 19. Jahrhunderts, in seiner Anthologie zur Stadtbaukunst, wo die Kinder einen Schneemann bauen – auf Arealen, wo wenig Verkehr herrscht, sodass der Schnee zum Bauen locker und die Figur länger bestehen bleibt. Wurms Staubskulpturen sind weitaus fragiler als Schneemänner, doch auch seine Areale sind für den Moment vor Übertritten sicher. Jedenfalls für den Moment, aber der ist ja ausreichend: Wurm fotografiert in New Yorks Crosby Street, Parallelstraße zum Broadway, wo er 1993/94 sein Stipendium verbrachte; er macht Aufnahmen in Wiens drittem Bezirk am Radetzkyplatz, an der Kante des Hauses, in dem sich heute das Szenecafé „Menta“ befindet; oder er platziert sein Staubkarree an der Südfront des Kölner Doms, der sich dabei vornehm zurückhält. Es entstehen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von bemerkenswerter Lapidarität, Blicke ins Beiläufige, die mit den Ecken aus Staub auch die Ecken von Gebäuden mitnehmen; Fotos, die Witterung für eine Schwelle aufnehmen oder das Tastgefühl für eine Fliese. Bisweilen gab es auch überhaupt keine Staubskulptur, die aufs Lichtbild hätte kommen können, und der flaneurhafte Zugang allein macht das Aroma aus. Gerade in Köln gab es einen Fotografen, der eine solche Tradition verkörpert: Carl-Heinz Hargesheimer, genannt Chargesheimer, als Stilbildner noch zu entdecken. Die Crosby Street war 1978 schon prominent auf einer Aufnahme platziert worden, die man von Thomas Struth kennt, auch er Stipendiat in New York, Fotokünstler aus der sogenannten Becher-Schule, von Wurms Jahrgang 1954, der indes vor allem das Räudige der Straße herausstellt, die „Taxi Driver“-Verkommenheit, die New York in den 1970ern kennzeichnete. Wurm selbst hat darauf verzichtet, eine sich eventuell abzeichnende eigene Ästhetik des Fotografischen zu einem Werkkomplex zu machen.

Dafür praktiziert er, was man sich erst einmal leisten können muss. Und auch so entsteht ein Œuvre: Wurm gibt die Sache mit den Staubskulpturen wieder auf. Kuratiert vom Schweizer Kollegen Axel Huber, hatte es 1993 in der Villa Arson in Nizza eine Einzelausstellung gegeben, die, von einigen Videos abgesehen, vollständig diesen Arbeiten gewidmet war. Das Terrain war wüst und leer, der White Cube der Villa wirkte noch viel weißer, indem spärlich am Boden Platten verteilt waren, deren weiße Flächen von kaum ins Grau changierenden Staubrändern gerahmt wurden. Doch die zarten Spuren wiesen keinen Weg ins Offene, eher markierten sie eine Sackgasse. In die Kunstgeschichte eingegangen ist eine Fotografie, die der amerikanisch-französische Surrealist Man Ray 1920 im New Yorker Atelier Marcel Duchamps machte. „Elevage de poussière / Dust Breed“ heißt sie ganz zu Recht, sie zeigt dessen nachmalig berühmtes sogenanntes „Großes Glas“, wie es in des Meisters Denkerstube auf dem Boden vor sich hin staubt. Das Foto könnte als Inkunabel für Wurms eigene Ästhetik verstanden werden, hätte er seinen Staub wie Duchamp sich einfach anlagern lassen. Doch Duchamp, der Großmeister einer Kunst der Indifferenz, hat ja auch in Hinblick auf Dementierung, Suspendierung, Modifizierung Wirkungsvolles geleistet. Mitte der 1920er gab es jedenfalls eine Phase, in der er weitgehend darauf verzichtete, sein Künstlertum auszuagieren. Er spielte, so geht die Legende, lieber Schach. Duchamp, den Wurm ja ohnedies sehr schätzt, auch wenn es früher vielleicht noch stärker war, hat also vorgeführt, wie man ein Œuvre aufbaut, indem man eine Werkfolge aus dem Programm nimmt.

Die in diesem Kapitel behandelten Jahre sieht Wurm heute als die wichtigste Zeit. Jetzt wurden die Weichen gestellt, und in der Tat strahlen von hier die Tendenzen aus, wie sie sich zu einem Gesamtgebilde fügen. Zwei Möglichkeiten, kann man sagen, existieren, um Dinge der Kultur auf die Zeit zu beziehen, in der sie entstehen und mit der sie sich ins Benehmen setzen. Zum einen lassen sie sich verstehen als Kompensation, als Ausgleich des Guten, Wahren, Schönen, im Besonderen gegenüber einer Gegenwart, die es nicht so gut und wahr und schön mit einem meint. Dies wäre vereinfacht formuliert die politisch eher rechte Variante der Erklärung. Oder man sieht die Dinge nach der eher von der Linken vertretenen Maßgabe der Widerspiegelung. Die Welt ist nicht böse und die Kunst gut etc., sondern man kann an dem einen erkennen, wie es um das andere steht. Will man nun Wurms Innovativität dieser Jahre ins richtige Licht rücken, bietet es sich in diesem Sinn an, sie als Widerspiegelung zu verstehen: als Korrespondenz des Künstlerischen mit dem Biografischen. Es waren Jahre des Aufbruchs.

Im Jahr 2022 lud das Land Niederösterreich in seinem Museum in Krems zu einem „Rendezvous mit der Sammlung“ und gab Einblicke in seinen Bestand an Gegenwartskunst seit 1960. Es fügte sich vortrefflich, dass im Katalog die beiden Namen Dorothee Golz und Erwin Wurm gleich hintereinander kommen, jeweils mit einer Arbeit vertreten, die ihrerseits wunderbar in dieses Kapitel passen. Von Wurm gibt es eine Hommage an Duchamp zu sehen, Mr Mutt von 2010, einen adipösen männlichen Unterleib in ausladender Hose und Anspielung an „Fountain“, jenes Readymade, das aus einem Pissoir gewonnen wurde und mit „R. Mutt“ signiert ist. Von Dorothee Golz enthält der Band ebenfalls eine Hommage, „Just Meret“, eine Tisch-Stuhl-Kombination aus Eisengestänge, darauf eine Art Geschirr mit weißem Ziegenfell überzogen; der Titel spielt auf Meret Oppenheim an, die Surrealistin, die Kunstgeschichte geschrieben hat vor allem mit „Le déjeuner en fourrure“ von 1936, einer Teetasse, die mit Pelz bezogen ist. Und natürlich ist „Just Meret“ auch ein Wortspiel mit „Just Married“. Das trifft zwar in jenem Jahr 2011, als das Objekt entstand, beileibe nicht zu, aber als Endresultat einer Kette von hübschen Zufälligkeiten passt es genau hierher: zu einem Abschnitt über die junge Ehe zweier Menschen, die Kunst machen.

„Eigentlich haben Erwin und ich gut zusammengepasst“, erinnert sich Dorothee Golz. „Wir hatten viel gegenseitiges Verständnis für die künstlerische Arbeit und haben uns gut verstanden. Ich habe seine künstlerische Vitalität und seine Schnelligkeit bewundert. Ich war oft amüsiert über seine künstlerischen Einfälle, wie die ‚Staubskulpturen‘ oder die ersten Experimente mit Kleidungsstücken. Für ihn ist das ganze Leben eine Bühne, die er mit Tatkraft und großem Geschick gestaltet.“ Architektonisch war ohnedies einiges zu tun, das Anwesen in der Eiswerkstraße war wenig bezugsfertig. In der mittleren der drei Etagen wurde gewohnt und die Kinder kamen, als Fenster eingebaut waren. Eine vierköpfige Sippschaft hatte sich ergeben, 1990 wurde Laurin, 1992 Michael geboren, und man übte sich in Kleinfamilie. Erwin erinnert sich, damals ein guter Vater gewesen zu sein, mit eigenem Boot auf der Alten Donau und den Diskussionen um die Arbeitsteilungen, wie sie notwendig sind, wenn Eheleute ihrem jeweiligen Kunstschaffen nachgehen. Und dann gab es noch einen gravierenden Unterschied, Wurm beschreibt ihn so: Meine erste Frau, die ja auch Künstlerin ist, wurde von ihren Eltern sehr unterstützt. Das war für mich sehr beängstigend, denn das war für mich eine Art Sicherheitszone, wo ich meine Kunst und meine Gedanken entwickeln konnte. Wenn mir das durch Eltern genommen worden wäre oder von Eltern okkupiert worden wäre, wäre das alles kaputtgegangen. Sie wurde auf eine Art und Weise unterstützt, die für mich viel zu weit gegangen wäre. Ich habe zum Beispiel meine Mutter und meinen Vater nie zu meinen Ausstellungen eingeladen. Ich wollte diesen Teil meines Lebens vollständig getrennt halten. (FAD Magazine 2019, Übersetzung R. M.)

Nachdem die Karriere Fahrt aufgenommen hatte, war der Künstler viel unterwegs. Zweimal ist Dorothee Golz mitgekommen, einmal 1990 nach Los Angeles, als es eine Solo-Show in der Richard Kuhlenschmidt Gallery gab, mit anschließender Rundreise durch Kalifornien; das andere Mal ergab sich ein Besuch beim Auslandsstipendiaten in New York. „Erwin“, sagt Dorothee, „war beruflich so viel unterwegs, dass er die Zeit mit mir und den Kindern am liebsten zu Hause verbracht hat.“ The Man Who Travelled Round The World To Make A Sculpture heißt eine Videoarbeit von 2001, und sie zeigt einen Freund der Familie, der das Reisen gewissermaßen stellvertretend übernommen hat. Jacques Carrio ist eine wichtige Bezugsperson, für den Künstler, für die Künstlerin und später auch für Wurms Assistenten Roman Pfeffer. Carrio war in internationaler Mission unterwegs, für die UNO, aber auch für NGOs, fungierte als Wahlbeobachter und Übersetzer und hatte seinen Wohnsitz in Genf. Er ist, sagt Roman Pfeffer, „ein professioneller Reisender“. Und er sammelt Kunst, „französische Dinge in Frankreich, österreichische in Österreich“. (Gespräch mit Roman Pfeffer, 17.3.2023) So lernte man sich kennen. Carrio war es auch, der der jungen Familie an einer entscheidenden Stelle half: „Nach der Geburt unseres ersten Sohnes wurde meine Zeit für die Atelierarbeit zusehends knapper. Jacques Carrio bemerkte dies und bot an, mir eine Haushaltshilfe für ein paar Stunden am Tag zu zahlen. Jacques hat mich eineinhalb Jahre, bis Laurin in den Kindergarten kam, finanziell unterstützt. Ich habe ihm dafür Arbeiten gegeben, die ich selber aussuchen durfte. Eine sehr liebe Frau aus Polen ist mehrere Tage in der Woche für ein paar Stunden gekommen. Somit konnte ich meine Atelierarbeit wieder aufnehmen.“ (Brief von Dorothee Golz vom 4.6.2023)

„1. The artist may construct the work. 2. The work may be fabricated. 3. The work need not be built.“ Dies sind die drei Sätze des Begleittextes, den Lawrence Weiner, der US-amerikanische Pionier der Conceptual Art, seit 1968 seinen einzelnen Arbeiten beigegeben hat. Diese Arbeiten bestehen grundsätzlich aus Schrift, und wie mit ihnen zu verfahren ist, erklärt Weiners „Statement“. Das „Werk“, wahlweise auch als „Stück/Piece“ bezeichnet, kann der Künstler selbst aufbauen – „construct“; es kann von wem auch immer ins Werk gesetzt werden – „fabricated“; oder aber es wird nicht in eine Präsentation umgesetzt – „not be built“. Immerhin ist in diese drei Sätze eine subtile Differenz eingebaut: Punkt eins setzt den Künstler ins Aktiv, Punkte zwei und drei setzen das Werk ins Passiv. Die Souveränität des Künstlers Weiner ist also durchaus betont. In diesem Sinn hat er das „Statement“ bald erweitert: „Each being equal and consistent with the intent of the artist. The decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership.“ Jede Art, mit dem Werk zu verfahren, ist buchstäblich im Sinne des Erfinders. Und dass es eines gewissen Einverständnisses mit dem Publikum bedarf, ist angesichts der Fragilität dieser „Werke“, deren Werkcharakter sich gegen jeden Objektcharakter sperrt, offenkundig.

Erwin Wurms Staubarbeiten waren da noch weitaus fragiler. Und so bot es sich geradewegs an, auch diese „Werke“ mit einem Statement zu begleiten, einem beiliegenden Schreiben, das es nicht so orthodox programmatisch meint wie bei Weiner, das aber dafür unmissverständlich ist. Es stellt eine Handlungsanweisung dar, ein Vademecum zur Erstellung einer Wurm’schen Arbeit auf eigene Faust. Datiert auf den 13. April 1990, auf Englisch verfasst und Certificate benannt, autorisiert der Künstler sein Publikum als Produktionsstätte einer Staubarbeit. Er stellt sich damit in perfekte Kontinuität zu den Absichten und Außendarstellungen der Conceptual Art, wie sie in der zweiten Hälfte der 1960er diskutiert worden waren. Was Wurm hier vorgibt, ist, mit einem Wort, das ein Terminus geworden ist, eine Notation. Die Theorie dazu stammt von dem analytischen Philosophen Nelson Goodman, Professor in Harvard, der dazu im Jahr 1968 sein Buch „Languages of Art / Sprachen der Kunst“ publizierte: „Wir wollen“, heißt es darin, „ein Kunstwerk autographisch nennen, wenn der Unterschied zwischen einem Original und einer Fälschung von ihm bedeutsam ist; oder besser, wenn selbst das genaueste Duplikat nicht als echt zählt … So ist die Malerei z. B. autographisch, die Musik aber nicht-autographisch oder allographisch.“ (Goodman, 122/3) Autografisches kann man fälschen, Allografisches erfährt keine Minderung, ja kommt in Materialität und Medialität gerade erst zur Kenntlichkeit, wenn es an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten zur Darstellung gelangt. Autografisches ist abhängig vom Unikat, Allografisches dagegen funktioniert, und der Begriff ist heute in aller Munde, performativ.

Um allografisch zu sein, verfügt Goodman, bedarf es der Notation. Hier wie nirgends sonst bestimmt sich die Beispielhaftigkeit der Musik für Goodmans Argumentation, und ein Gutteil seines Buches widmet sich den Überlegungen, ob die anderen Künste auch so etwas besitzen wie die Musik in Gestalt der Partitur. Die Skizze und das Diagramm, Rudolf von Labans Aufzeichnungen von Tanzbewegungen und architektonische Modelle, Skripten und Projektnotizen werden daraufhin befragt, ob und wie sie die simultane Aufführung an verschiedenen Orten von verschiedenen Agierenden gestatten, ohne Kopien zu sein, Wiederholungen oder gar Plagiate. Diese Überlegungen finden sich genauso bei Erwin Wurm: Deshalb habe ich ja auch den Aspekt der Wiederaufführbarkeit so stark in meinem Werk verankert, gibt er in einem Gespräch im Dezember 1994 zu Protokoll: Musik ist auch nur dauerhaft durch die Partitur. Wenn alles andere einmal verlorengeht, Schallplatten, Tonbänder, gibt es doch immer noch diese Aufführungsanweisung. Überhaupt wäre es mir lieber, wenn die Idee einer Plastik mit den Jahren eine ständige formale „Renovierung“ erfahren würde. (Kunstforum, Bd. 131, 1995)

Es gibt auch in der bildenden Kunst Allografie und also Wiederaufführbarkeit. Die Skulpturen werden dauerhafter als Erz, legt man ihnen Schriftlichkeit zugrunde. Entsprechend ist die Unverbrüchlichkeit mit dem Literalen das wichtigste Erbstück im Œuvre Wurms aus den frühen 1990ern. Handlungsanleitungen / Instruction Drawings legen die Grundlage für jede Idee einer Plastik. So konnte der Künstler im Jahr 1991 für eine Darbietung von Werken in der Jack Hanley Gallery in San Francisco sorgen, an der er nicht selber teilnahm. Seine Hanging Pullovers wurden gegeben, mittels jeweils zwei Nägeln an der Wand befestigte Stücke legerer Bekleidung, deren Fasson sich aus Stofflichkeit, Materialbeschaffenheit, Zähigkeit und einem gehörigen Anteil Schwerkraft ergibt. Farbe und insgesamt Oberflächengestaltung dieser zu Reliefs geronnenen Jumper sind demgegenüber Geschmackssache, und exakt eine solche an den Tag zu legen beauftragte Wurm seinen Galeristen. Jack Hanley ging also nach eigenem Curatorial Choice einkaufen, und was schließlich die Präsentation ausmachte, war ganz im Sinne ihres Erfinders – ein Gruß nach Übersee. Müßig anzumerken, dass es für die hängenden Pullover, auf Wurms Website zu besichtigen, Handlungsanleitungen gibt, Zeichnungen der Objekte mit beigefügten Anmerkungen. Anders als bei den Kleiderarbeiten aus den späteren 1980ern, denen eine gleichsam objektive Geometrie stets beigegeben und vom Künstler selbst auferlegt worden war, ist die Skulpturenproduktion hier jederzeit von allen, denen es gefällt, zu bewerkstelligen. Allografische Kunst par excellence.

Das Prinzip des Delegierens und die Idee des stellvertretenden Künstlertums wird Erwin Wurm in verschiedenen Werkgruppen durchexerzieren. Videos spielen dabei eine wichtige Rolle. Über knapp zwei Stunden zieht sich zum Beispiel die Beobachtung hin, die die Kamera bei 59 Personen macht, wie sie sich mit Kleidungsstücken ins Benehmen setzen. 59 Stellungen / 59 Positions von 1992 fokussiert sie jeweils für 20 Sekunden, und die Stellungen sind mindestens skurril, wenn nicht absurd. Keiner der Pullover wird getragen, wie es die Couture vorsieht, dafür stecken Beine in den Ärmeln und aus der Kopföffnung lugt ein Po. Ergebnis der seltsamen Übungen ist eine buchstäbliche Ergonomie, das Werk, Ergon, gibt sich sein eigenes Gesetz, Nomos. Und weil das Gebalze mit den Überziehern einen zeitlichen Verlauf hat, könnte man von einer „Energonomie“ sprechen, denn es bedarf einer speziellen von den Handlungsanweisungen gelenkten Energie, mit den Tücken der Objekte zurande zu kommen. Irgendwann werden die Verrenkungen Selbstzweck. Es geht um Austauschbarkeit, um die Beliebigkeit von Skulpturen, indem alle 20 Sekunden eine neue Stellung, das heißt eine neue Skulptur auftaucht. Das hat viel mehr mit Themen wie Austauschbarkeit, Beliebigkeit, Verschwinden als mit dem Körper zu tun. (Kat. Krinzinger 1996, 9) Wurm setzt das Video ein, als wäre es ein Stroboskop. Im Stakkato der Abfolgen verwischt sich die Spezifik, und es bleibt die Anmutung des Ungreifbaren, Momenthaften und Transitorischen. Am radikalsten inszeniert Wurm diese paradoxe Methode, im Vorübergehenden das Charakteristische festzuhalten, in der Videoarbeit 1000 Portraits: Im Fünf-Sekunden-Rhythmus ziehen Gesichter an der Kamera vorbei, ins Close-up genommen, kaum begreiflich in ihrer Abfolge, und vermitteln einen entropischen Effekt; irgendwann, und zwar recht bald, kippt die Unverwechselbarkeit der Köpfe ins Komposite und ein Gesicht wird wie das nächste. Dieses Maximum an Persönlichkeit, das da auftaucht, ist ja lächerlich im Verhältnis zum gesamten Video, denn beim zwanzigsten Gesicht hat man das erste schon wieder vergessen. Deshalb habe ich auch Wert darauf gelegt, daß keine prominenten Gesichter vorkommen. Es sind durchweg Leute von der Straße, die man sieht und sofort wieder vergißt. (Kat. Krinzinger 1996, 9) Die Straße ist dabei bestimmbar, es ist die Friedrichstraße, die in Wien zum Naschmarkt führt. Hier steht die Secession, und es war anlässlich des dort 1991 präsentierten Wiener Zimmers, als eine Mitarbeiterin des Hauses Passantinnen und Passanten abfing, um sie vor die filmische Apparatur zu bitten.

„Alle 20 Sekunden eine neue Stellung“: Videostills der Arbeit 59 Positions, 1992. Dauer: 20 Minuten.

Drei Elemente machen eine Skulptur: Untitled, 1992, bestehend aus Pullovern, Anleitungszeichnung, Tisch, 106 × 120 × 80 cm.

Medienkünstler, Impresario, Polyartist, Aggregatzustand: Peter Weibel (Curator Imperator), 2001. C-Print.

All das vollzieht sich unter dem Oberbegriff des Skulpturalen. Was man gemeinhin mit Skulptur verbindet, das Statische, das Werkhafte, das buchstäbliche Hier-stehe-ich-ich-kann-nicht-anders, ändert seinen Aggregatzustand, verflüssigt sich, gewinnt an Viskosität und entzieht sich einer Morphologie. Skulptur wird alles, was der Fall ist – ein Synonym für die Welt der Dreidimensionalität. Entsprechend ist da noch eine der vielleicht populärsten Ideen Wurms: die Sache mit dem Zunehmen und dem Abnehmen, denn Veränderung von Volumen ist ein genuiner Kompetenzbereich des Skulpturalen. 1994 rückt Erwin Wurm seinen Künstlerfreund Jakob Gasteiger vor die Kamera, Drehort ist die Eiswerkstraße, um ihm jeweils eine Stunde dabei zuzusehen, wie er es mit der Leibesfülle hält: Jakob und Jakob dick sind zunächst als Videos konzipiert, haben sich dann aber auch als Fotografien auf den Weg gemacht. Zu sehen sind sie stets in zweifacher Ausfertigung, einmal in strammer Figurbetontheit, das andere Mal, wenn die Körpermaße entglitten sind. Jakob Gasteiger musste sich Brot in die Backen stecken und in Mengen von Kleidern steigen (die von Wurm waren). Das rote Hemd mit weißen Streifen stammte von einem gemeinsamen Urlaub in Griechenland, es ist so etwas wie das Markenzeichen von Jakobs Auftritt geworden. Sich vor die Kamera zu stellen und eine Stunde lang dick oder dünn zu sein sei ihm nicht so schwergefallen, erinnert sich der zur Passivität gelangte Akteur: Viel anstrengender wäre der Dreh des dritten Videos gewesen, Jakob pfeifend, auf dem sich exakt das ereignet, was der Titel vorgibt – und das eine ganze Stunde lang. Die Wahl der Melodien blieb dem Auftretenden überlassen. „Ich sehe mich als Model, nicht als Kunstwerk“, meint Jakob Gasteiger dazu. (Gespräch mit Jakob Gasteiger, 30.3.2023) Und: „Ich habe mich nicht ausgenutzt gefühlt. Wir waren jung und waren Freunde und hatten Spaß.“

Mit Friederike Mayröcker, 2017.

Sich selbst hat Erwin Wurm auch ins Visavis der Volumina gerückt, es war der Präzedenzfall, inszeniert im Jahr davor, 1993. Immer wieder ergeht es Leuten so, wenn sie vor Wurms Kamera geraten, einem Giuseppe widerfährt es im Jahr 1997. 2001 gerät Peter Weibel ins Visier, beflissen zelebriert er ein Doppelkinn über die stramm konvexe Wölbung seines himmelblauen Hemdes – diese Arbeit war das Lieblingsstück von Friederike Mayröcker, der großen Wiener Literatin und Wurm-Freundin (berichtet von Elisabeth von Samsonow). Zu diesen Darbietungen gibt es zudem eine Handlungsanleitung, diesmal in Buchform: Konfektionsgröße 50 zu 54 / From L to XXL in Eight Days gibt wertvolle Hinweise für rabiate Gewichtszunahmen, garniert mit Essensvorschlägen und Kochrezepten, etwa für die urösterreichische Spezialität Hirnpofesen, sowie therapeutischen Tipps wie lange schlafen oder einem täglichen Liter Rotwein. Skulptur wird alles, was der Fall ist, und umgekehrt genauso: Was das Leben ausmacht, wird zum Vorwand für das Erstellen einer Skulptur.

Als eine Art Retrospektive der Neuerungen fasst Ende 1994 eine Personale im Wiener Museum des 20. Jahrhunderts den Status quo dieses Œuvres zusammen, verantwortet von dessen Direktor Lóránd Hegyi und Rainer Fuchs, damals der Chefkurator. So setzt Wurm in Karl Schwanzers modernistischem Pavillon gleich am Südbahnhof, in Wien „20er Haus“ genannt, mit seinen minimalen Mitteln seine maximalen Akzente. „Zwischen Alltag und Artefakt“ war die Rezension betitelt, die der Verfasser dieser Biografie am 14. Dezember 1994 in der Tageszeitung „Der Standard“ publizierte. Darin heißt es: „Nur wo es irritiert ist, beginnt ästhetische Erfahrung. Die Neunziger kümmern sich verstärkt um diese minimale Unterscheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst, zwischen Artefakt und Alltag, über die allein der Betrachter verfügen kann. Es geht nicht um jene Frage der Doppelkodierung, der Vielfalt von Interpretationsmöglichkeiten, die man an Kunst anlegt. Die viel entscheidendere Frage ist nun, ob das, was in aller Lapidarität vor Augen liegt, überhaupt Kunst und deshalb ein Anlaß ist, den Mechanismus des Interpretierens in Gang zu setzen.“ (Der Standard, 14.12.1994) Heute ist die Frage, an der ich seinerzeit ziemlich herumlaboriert habe, leicht zu beantworten: Was Wurm damals und fortan ins Werk gesetzt hat, braucht den Maßstab großartiger Kunst nicht zu scheuen.

Das Cover zeigt eine zur Denkmalhaftigkeit ins Close-up gerückte Zigarette. Sie ist filterlos, „A3“ ist ihr lapidar aufgedruckt und alle, die dabei waren, hatten den Geschmack auf der Zunge. Die „A3“-Zigarette ist eine Art Erinnerungsort für Österreich, und ebendas wollte die Zeitschrift vorführen. Die Zeitschrift nannte sich nach dem Verlag, in dem sie erschien, „springer“ (es gibt sie heute noch unter der Feminisierung „springerin“) und war ein Projekt von Markus Brüderlin, der als „Bundeskurator bildende Kunst“ amtierte, einem aufsehenerregenden Projekt des Kunstministers Rudolf Scholten, das vorsah, dass jeweils zwei Personen, eine weiblich, eine männlich, für jeweils zwei Jahre nach ihrem eigenen Ermessen Steuergelder verteilen konnten – laut Kunstbericht für das Jahr 1996 waren das bei Brüderlin insgesamt stolze knapp 30 Millionen Schilling. Deren viereinhalb Millionen verwendete Brüderlin für die Gründung und Anschubfinanzierung von „springer“. Dass man es weit gebracht hatte, sollte nun unter Beweis gestellt werden: mit einem Themenheft zum Status quo der nationalen Kunst, die Doppelnummer 5/6 1995 unter dem Titel „A3“. Was die Deutschen mit „art“ und „Kunstforum“ in den 1980ern gekonnt hatten, konnte man jetzt allemal selbst. Es war die Zeit der blühenden Institutionenkritik, entsprechend wollte man anders zu Werke gehen als die Vorgängerinnen knapp zehn Jahre davor, weniger dem Unikat- und damit dem Warencharakter der Arbeiten nachspüren und dafür ihr systemveränderndes Potenzial erkennen.

Host an Tschick? (Hast du eine/Zigarette für mich?): Cover der Zeitschrift springer, Nr. 5/6, 1995.

„Stars der gegenwärtigen ‚Szene Wien‘ wie Peter Kogler, Kowanz/Graf und Erwin Wurm“ werden aufgerufen, doch in geschickter Volte rückverpflichtet auf ihre Anfänge. Und so gräbt man Dokumente aus aus einer Zeit, als sie für „Bewegungen in Gruppen“ standen. Erwin Wurm etwa wird mit einem „Aktionstheater Wien“ in Verbindung gebracht, das 1980 ein Handkonzert für Eisläufer auf die Bühne brachte. Der Handzettel der Veranstaltung kommt zum Abdruck, und er zeigt die Konterfeis von sechs Personen, die dabei waren: Neben Wurm kennt man heute noch Bady Minck als Regisseurin mit umfangreicher Filmografie. Der Künstler weiß wenig mehr davon, er erinnert sich an sonderbare Bewegungen auf der Bühne. Ich war der Choreograf. Die Chose wäre nicht der Rede wert, sie firmiert unter Nummer 4 auf dieser Seite von „springer“, wäre nicht gleich nebenan, Nummer 5, ein Foto abgedruckt, das Peter Kogler in die Aufmerksamkeit rückt. Kogler, Jahrgang 1959, heute bekannt mit seinen raumfüllenden Gestaltungen aus der Werkstatt der Digitalität, hatte mit gerade zwanzig Jahren in der Galerie nächst St. Stephan eine allererste Präsentation (im Rahmen einer „Situation“ betitelten Zusammenführung junger Positionen, mit dabei unter anderem auch Graf/Kowanz): eine „fünfminütige Ausstellung“, so der Titel, und die Aufnahme, die Robert Fleck dabei machte, zeigt den durchtrainierten nackten Körper des Künstlers im Kopfstand. Der invers platzierte obere Teil des Körpers ist nicht zu sehen, er steckt in einer Wanne. Anders als Wurms Handzettel macht das Foto von Koglers akrobatischer Aktion immer wieder die Runde, vor allem im Zusammenhang mit Wurms Welterfolg der One Minute Sculptures. Man sieht sie bei Kogler vorformuliert. Für ihn jedoch, bis heute ein guter Freund, war der Auftritt bei Nächst St. Stephan, was das Handkonzert für Eisläufer auch war: ein Kürzestspektakel, eine Gelegenheit zu einer Sekundenberühmtheit. Mit diesen Dramoletten an singulären Performance-Abenden war keine Strategie verbunden.