POSTFAZIONE

Nel mio libro precedente, Corvi d’inverno, ho descritto i miei tentativi di risolvere un problema specifico: scoprire se i corvi richiamino conspecifici estranei a una fonte di cibo e la condividano con loro e, se così è, come questo accade e perché. La condivisione del cibo è un comportamento ben noto, ma solo nelle specie sociali. I corvi, al contrario, erano noti come animali altamente territoriali e aggressivi: se davvero manifestavano questo comportamento, esso doveva essere basato su un meccanismo completamente diverso. E infatti scoprii che era proprio così.

Questo libro riprende da dove quello si era interrotto, ma con alcune differenze importanti. Nel mio primo studio esaminavo il comportamento dei corvi dal punto di vista dell’ecologia comportamentale, una disciplina che cerca di scoprire come l’evoluzione di determinati comportamenti risulti adattativa per problemi specifici riguardanti la popolazione. Si presuppone che questi comportamenti siano stati automaticamente selezionati dall’evoluzione nel corso di milioni di anni. Raramente le intenzioni dei singoli individui vengono prese in considerazione. In questo libro, invece, ho cercato di dare una descrizione dettagliata dei particolari individui che ho avuto modo di conoscere, e ho indagato la possibilità che alcuni dei loro comportamenti fossero il risultato di scelte consapevoli. La ragione principale per scrivere il libro, tuttavia, era il desiderio di riportare i comportamenti così come li ho osservati e di raccontare le avventure che mi hanno consentito di effettuare le mie ricerche. Le mie interpretazioni sono opinioni del tutto personali e senza dubbio cambieranno col tempo. Ma i fatti rimangono.

Più raccoglievo dati sui corvi, più trovavo contraddizioni, almeno in apparenza. Talvolta essi si davano da fare per tirare la coda a lupi e aquile. Ma avevano paura dei topi e persino delle falene, dei rami che si muovevano, delle tartarughe o dei mucchi di cereali. Ho visto corvi territoriali passare più di un’ora ad allontanare fino a otto individui dal loro cibo. E ho poi visto gli stessi corvi condividere amichevolmente il cibo con altri conspecifici. Ho visto coppie di corvi difendere territori di decine di chilometri quadrati per costruirci il nido e coppie nidificare a meno di cento passi le une dalle altre, anche quando avevano molto più spazio a disposizione. Ho visto negli stessi individui exploit di creatività e intelligenza e comportamenti completamente senza senso. Ho scoperto che i corvi formano legami di coppia esclusivi anni prima di riprodursi e spesso rimangono insieme nonostante i conflitti. Eppure, in alcune popolazioni si verificano accoppiamenti con individui diversi dal compagno. I corvi investono enormi quantità di energie per stabilire una gerarchia di dominanza, eppure gli individui dominanti sono gli ultimi ad accedere al cibo e i corvi più grossi e più forti hanno più paure. Nel New England i corvi sono tra le creature più vigili e diffidenti che abbia mai visto ed evitano le persone a tutti costi, mentre in altre zone del loro areale seguono attivamente i cacciatori. In alcune città sono abituati all’uomo quanto piccioni e passeri, mentre altrove si rifugiano nella natura selvaggia. Ho sentito raccontare di corvi che hanno avvertito una persona dell’imminente attacco da parte di un predatore, eppure i corvi sono i primi animali a mangiare dalle carcasse. Sono tra i principali «spazzini» della natura, eppure hanno paura delle carcasse, e la loro paura non è appresa. È una paura innata. Mangiano di buon grado patatine al formaggio prese singolarmente, ma se ne vedono un mucchio si allontanano spaventati. Per mangiare da una carcassa di cui hanno paura, rubano il cibo agli uccelli che non ne hanno paura (aquile e gazze) o cercano rinforzi e si avvicinano in gruppo. Una volta che sono nei pressi della carcassa, vanno a nascondere quanta più carne possibile e ognuno di loro spreca tempo ed energie per volare a chilometri di distanza e sotterrare ogni singolo boccone lontano da tutti gli altri, anche quando potrebbe rimanere vicino alla carcassa e nascondere la carne nei dintorni. È difficile per l’ecologia comportamentale spiegare queste e altre contraddizioni, ma non potevo certo ignorarle solo perché erano di difficile spiegazione. Avevo la sensazione che dovesse esserci un meccanismo adattativo in grado di giustificare l’unicità di questa specie e fare luce sul perché essa ha sempre occupato un ruolo importante nelle culture dell’emisfero boreale, in tutti i continenti.

Sapevo che la chiave per svelare le apparenti contraddizioni nel comportamento dei corvi era da cercare nella loro storia evolutiva e nelle pressioni selettive a cui sono stati e sono tuttora sottoposti. Col tempo, mi sono reso conto che i corvi si sono evoluti in stretta associazione con carnivori intelligenti e potenzialmente pericolosi: prima soprattutto lupi, poi anche cacciatori preumani e umani primitivi. Per osservare ciò che rimaneva di questo legame ancestrale mi sono recato a nord (l’isola di Baffin, la Nuova Scozia, il parco di Yellowstone) dove i corvi vivono tutt’ora in associazione (o in alcuni casi hanno ristabilito il loro legame) con mammiferi predatori e dipendono da essi per trovare cibo in inverno, ma nello stesso tempo forse segnalano ai predatori la presenza o la posizione delle prede. I cacciatori sociali, sia canidi che esseri umani, sono intelligenti e pericolosi, e i corvi devono essere intelligenti a loro volta per trarre vantaggio da questa forma di simbiosi e riuscire a mantenerla.

I miei studi precedenti sul bottinamento nei bombi e sull’associazione simbiotica tra gli insetti e le piante attraverso l’impollinazione aveva fatto nascere in me l’idea che potesse esistere una simbiosi tra i corvi, i lupi e, più avanti, gli antenati dell’uomo. Il mito di Odino degli antichi norreni mi affascinava ancora di più per questo motivo.

In una relazione simbiotica, in genere un organismo compensa una debolezza o mancanza dell’altro (o degli altri). Odino, padre degli dèi e degli uomini, aveva assunto sembianze umane ma da solo era un essere imperfetto. Non vedeva bene (aveva un occhio solo), era poco attento e smemorato. Le sue debolezze erano compensate da una coppia di corvi: Hugin («il Pensiero») e Munin («la Memoria»). I due stavano appollaiati sulle sue spalle e ogni giorno volavano fino agli estremi della terra per fare ritorno la sera e comunicargli le novità. Odino aveva anche due lupi accanto a sé; e l’associazione uomo /dio-corvo-lupo era come un unico organismo in cui i corvi rappresentavano gli occhi, il pensiero e la memoria, mentre i lupi si occupavano di procurare il cibo. In quanto divinità, Odino era la componente eterea della molteplice entità: beveva solo vino e si esprimeva solo in versi. Forse il mito di Odino era una metafora giocosa e poetica che racchiudeva in sé l’antica conoscenza del nostro passato preistorico di cacciatori-raccoglitori, quando vivevamo in stretta associazione con questi animali in un’alleanza di caccia. Il mito potrebbe essere il riflesso di un passato che abbiamo da tempo dimenticato e il cui significato si è a poco a poco logorato e perso man mano che abbandonavamo la caccia per diventare pastori e agricoltori, costringendo i corvi al ruolo di concorrenti.

Non era mia intenzione indagare o cercare di giustificare l’ipotesi di una antica relazione simbiotica tra l’uomo, il lupo (cane) e i corvi. Come altri studiosi, avevo sempre pensato che l’associazione tra i corvi e i lupi, e talvolta gli esseri umani, non fosse altro che il risultato dell’opportunismo dei corvi. Invece, quasi per caso, mi sono imbattuto in comportamenti innati che non solo spiegavano gran parte delle contraddizioni che avevo osservato, ma suggerivano anche l’esistenza di un’associazione tra corvi e cacciatori che risaliva al passato e si era modificata nel tempo. Con mia grande sorpresa, scoprii che i corvi mangiano vicino ai lupi non perché sono costretti, ma perché è quello che vogliono.

Tuttavia i corvi sono creature estremamente adattabili e naturalmente oggi abitano aree del globo da cui i lupi sono scomparsi da tempo. Nel nord del Maine, durante la stagione di caccia all’alce, i corvi seguono i cacciatori. Nella mia area di studio nel Maine occidentale i corvi avevano paura di tutte le carcasse di bestiame che procuravo loro e per superare la paura andavano a chiamare altri individui, anche estranei, per sentirsi al sicuro in mezzo al gruppo. Nell’Oregon orientale, invece, dove pure non ci sono lupi, i corvi si servono di intermediari per procurarsi da mangiare. Gazze e aquile si avvicinano alle carcasse senza alcun timore e poi si allontanano per andare a nascondere il cibo. I corvi le inseguono finché non lasciano cadere il boccone.

Non solo i corvi sono costretti a formare alleanze e ad andare d’accordo con carnivori intelligenti e pericolosi, ma in presenza di cibo sono anche in competizione diretta gli uni con gli altri. Le mie ricerche sia all’interno della voliera che in natura supportano l’ipotesi che nei corvi esista il riconoscimento individuale e che non solo i corvi si riconoscano tra di loro, ma che riconoscano anche individui di altre specie. Il gioco sembra essersi evoluto proprio per mettere alla prova le reazioni di specifici carnivori potenzialmente pericolosi. Il mondo dei corvi, invece che essere un tutt’uno formato solo da categorie o tipi differenti, è popolato di singoli sia conspecifici sia di altre specie ed è mille volte più complesso di quanto si fosse pensato in precedenza: l’intelligenza dei corvi si è sviluppata in relazione a questo contesto sociale.

Nell’ultima parte del libro ho cercato di sfidare l’idea corrente di intelligenza e mostrare il suo legame con l’apprendimento, i comportamenti innati e il ragionamento. Ho presentato i risultati di esperimenti da me condotti e descritto come questi risultati sono stati accolti dagli psicologi e da altri studiosi. La mia conclusione è che i corvi sono in grado di utilizzare immagini mentali per risolvere problemi specifici. Sono coscienti di alcuni aspetti della realtà in cui vivono e sono in grado di vedere con la mente almeno parte di ciò che hanno visto con gli occhi.

Pennabianca nella voliera nel Maine.

Golia liscia le penne a Pennabianca, la quale tiene la testa ferma per facilitargli il compito.

Ciuffo e Houdi si lisciano le penne a vicenda e si tengono il becco.

Il capanno nella voliera dove fecero il nido sia la prima coppia di corvi selvatici (che ora ha il nido vicino a Weld) sia, più tardi, Golia e Pennabianca. L’immagine sotto riportata mostra i quattro piccoli (in piedi) di Ciuffo e Houdi e i due piccoli di Golia e Pennabianca, che erano più giovani (accovacciati).

Matt e Mostriciattolo, una coppia di fratelli che costruirono un nido insieme, poi cercarono di accoppiarsi e finirono per litigare furiosamente (ma poi si riappacificarono).

La membrana nittitante bianca viene usata nella comunicazione, ma serve anche a proteggere l’occhio.

Le penne dei corvi sono spesso bianche alla base. Si noti l’occhio marrone dell’adulto (gli occhi dei piccoli sono blu).

Due piccoli di corvo all’età di una settimana e due uova non schiuse.

Le borre dei corvi assomigliano a quelle dei rapaci notturni. All’interno delle borre che si trovano al di sotto dei dormitori ci sono peli, ossa, gusci d’uovo ed esoscheletri di insetti.

Una femmina si esibisce in un display di dominanza. Si noti l’interno della bocca scuro tipico degli adulti.

Corvi selvatici nei pressi di una carcassa vicino a casa mia nel Vermont. A sinistra si vede una femmina, a destra un maschio. Si noti la forma lanceolata delle penne del collo della femmina che si inchina, solleva le ali e apre la coda a ventaglio.

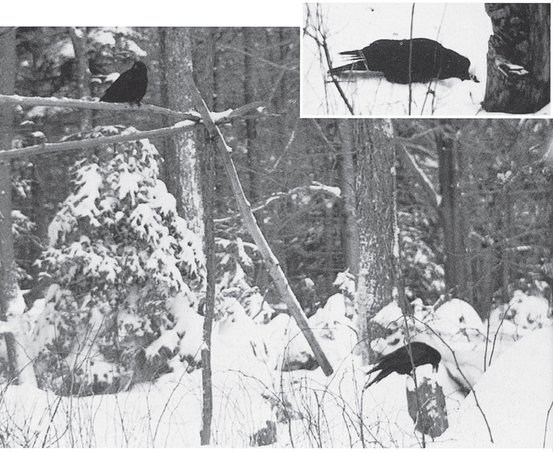

Qui l’individuo selvatico (sul posatoio a sinistra) osserva uno degli individui del gruppo che sotterra del cibo; più tardi (nel riquadro) scava nelle neve per rubare il cibo nascosto. All’interno della voliera nel Maine.

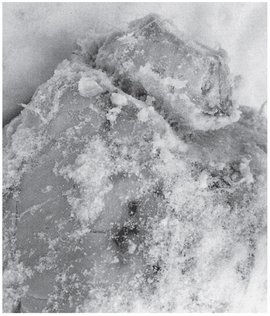

La pianificazione secondo i corvi. Il corvo aveva creato una scanalatura per riuscire a tagliare la punta di questo pezzo di sego più o meno delle dimensioni di una pagnotta. Poi ne ha creata un’altra per riuscire a prenderne un pezzo ancora più grosso. Si notino i segni delle beccate nella scanalatura e lì vicino le scaglie di sego che il corvo ha trascurato per concentrarsi sulla assai più consistente ricompensa futura.

Giovani corvi mettono alla prova la pazienza di un cane.