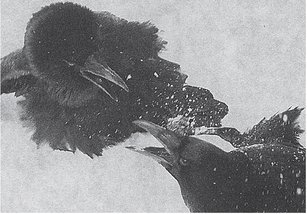

Lotta nella neve.

5

L’EDUCAZIONE

Roa, il corvo di Konrad Lorenz, rubava la biancheria intima femminile stesa di tutto il quartiere. Un giorno il padrone l’aveva chiamato per dargli da mangiare proprio mentre lui stava esplorando il bucato dei vicini. Roa obbedì e tornò a casa, portando con sé il primo oggetto trasportabile che gli capitò a tiro: un paio di mutande. Avendo ricevuto una ricompensa in cibo, stabilì l’associazione tra cibo e biancheria intima. Di conseguenza, come era logico aspettarsi sulla base delle teorie classiche del condizionamento, continuò a procurarsi attivamente biancheria da barattare con degli stuzzichini.

Nella vita di un corvo l’apprendimento è fondamentale. Tuttavia, gran parte dell’apprendimento comporta la manifestazione di pattern che fanno già parte del repertorio di comportamenti innati dell’animale, e vengono messi in atto solo in risposta a stimoli specifici in momenti ben precisi. E come ben sa ogni genitore, un aspetto importante del processo educativo è che il piccolo sia esposto a ciò che è davvero importante. Di tutte le cose che potremmo apprendere, impariamo di fatto solo ciò a cui siamo esposti. È probabile che la nostra educazione, e forse anche quella dei corvi, utilizzi meccanismi che ci consentono di esporci agli stimoli giusti. Questi meccanismi sono complessi e variegati. I piccoli di corvo acquisiscono le esperienze adeguate allo stile di vita della loro specie seguendo i loro genitori. In più, la curiosità consente loro di trarre vantaggio dall’esperienza e aumenta la probabilità di incontrare gli oggetti e gli stimoli appropriati.

Osservando la famiglia di corvi che abitava nei pressi di Hills Pond, vicino al bungalow nel Maine, vidi per la prima volta come i piccoli di corvo «imparano a cavarsela». All’inizio di maggio i piccoli avevano già lasciato il nido ma non si allontanavano mai più di tanto e i genitori tornavano sempre a dare loro da mangiare. A poco a poco, i piccoli impararono a volare incontro ai genitori quando questi rientravano con del cibo nel becco. Poi presero a seguirli. All’inizio di giugno genitori e piccoli venivano a cibarsi delle carcasse che avevo lasciato nei pressi del bungalow e a scavare tutt’intorno alla ricerca di larve di mosche e altri insetti. In quel periodo i pulli pigolavano ancora con forza per essere nutriti. I genitori raccoglievano il cibo in loro presenza e lo infilavano nelle bocche aperte e urlanti. Dopo un paio di settimane i genitori sembravano far meno attenzione a quelle richieste insistenti, e di tanto in tanto i piccoli strappavano un brandello di carne da una carcassa o prelevavano da soli una larva dalla carne in decomposizione.

I piccoli hanno tutto l’interesse a rimanere con i genitori il più a lungo possibile, mentre i genitori hanno tutto l’interesse a far sì che la prole diventi autonoma. Alla lunga il conflitto è inevitabile. Nel gruppo familiare di Hills Pond che stavo osservando, i primi segni di questa lotta divennero evidenti intorno a metà giugno. Mentre i piccoli seguivano i genitori in volo gracchiando rumorosamente, questi emettevano i tipici kek-kek-kek che emettono quando avvistano un falco o quando un predatore si sta avvicinando al nido. Era evidente che gli adulti erano scocciati e che a breve i piccoli avrebbero dovuto cavarsela da soli.

Il 15 giugno del 1993 i genitori avevano ormai tutta l’aria di essere vittime dei piccoli. Quel giorno li vidi di nuovo arrivare dal fondovalle con al seguito la loro prole chiassosa. Planarono su quel che rimaneva di una carcassa di vitello, ormai ridotta allo scheletro. Scavarono nel fogliame per mezz’ora in cerca di coleotteri silfidi e delle loro larve che si nutrono di pelli. Quello stesso giorno vidi uno degli adulti volare lungo la strada che va da Wilton a Weld. L’adulto era seguito a ruota da due piccoli che non smettevano di gracchiare con insistenza; inaspettatamente, invece di proseguire lungo la strada, l’adulto sterzò di colpo, si buttò in picchiata tra gli alberi e continuò a volare a tutta velocità in mezzo alla foresta. I piccoli gli stavano addosso. L’adulto, che con tutta probabilità era la madre, spuntò di nuovo da sopra gli alberi con i piccoli al seguito e andò a posarsi proprio sulla cima di un pino, nel punto più lontano da un qualsivoglia appiglio. I piccoli si posarono sul primo ramo utile al di sotto di lei e continuarono i loro schiamazzi. La femmina gracchiava nervosa, muovendo la testa a scatti in tutte le direzioni come in cerca di una via di fuga, poi riprese il volo alla volta della strada. I due piccoli partirono dietro di lei gracchiando a più non posso. Questa volta la femmina volò in alto descrivendo cerchi nel cielo. Mentre saliva in alto, continuò ad emettere i richiami che denotano fastidio o frustrazione. Infine si diresse verso nord volando in alto sopra Adams Hill; i piccoli erano ancora all’inseguimento. Sembrava proprio stesse facendo del suo meglio per sfuggire ai suoi chiassosi inseguitori, ma non riuscì nel suo intento: quella sera i tre ricomparvero insieme nei pressi della carcassa.

I piccoli continuarono a visitare la radura di fronte al bungalow almeno una volta al giorno, a volte accompagnati da un solo genitore, a volte da entrambi. I loro richiami erano disperati, facevano quasi pena, mentre gli adulti erano nervosi e sembravano vittime della situazione. Una settimana più tardi i piccoli comparvero per le prime volte da soli. Il maschio della coppia, che aveva un anello intorno a una zampa, tornò più volte a mangiare dalla carcassa di marmotta che avevo lasciato lì per loro. Di tanto in tanto, se i piccoli lo richiedevano, dava loro un pezzetto di carne. Altre volte invece li ignorava e andava a nascondere il cibo nell’erba lì vicino, per far sì che cercassero da mangiare da soli. In questo modo li nutriva indirettamente. Aveva mostrato ai piccoli il cibo perché sapessero che aspetto aveva. Ora, presumibilmente, stava a loro trovare un’altra marmotta o un’altra delle carcasse che avevano visitato con i genitori e riconoscere in essa una possibile fonte di cibo.

Il gruppo familiare rimase tale, almeno parzialmente, fino alla fine di giugno. A metà luglio il nucleo si era del tutto dissolto. A fine luglio, di tanto in tanto i piccoli comparivano ancora nei pressi del bungalow, il più delle volte da soli, probabilmente attratti dai richiami dei giovani corvi che stavo allevando in quel periodo, che allora erano ancora liberi di vagare.

I piccoli da me allevati si comportavano con me proprio come i piccoli di Hills Pond con i loro genitori. Mi seguivano ovunque ed erano incuriositi da qualunque cosa io toccassi. In giugno, e ancora all’inizio di luglio, mi seguivano con tanta insistenza che trovare un momento di pace e tranquillità era diventato quasi impossibile. Persino io cominciai a emettere richiami che denotavano fastidio! Destreggiarmi tra gli alberi come un corvo adulto per togliermeli di torno era impensabile, non mi restava che ricorrere all’inganno. Il mio trucco preferito era entrare nel bungalow e mentre loro si radunavano davanti all’ingresso uscire di soppiatto dalla porta sul retro e svignarmela.

Konrad Lorenz scoprì il fenomeno dell’imprinting. Aveva osservato che i piccoli degli uccelli a prole precoce (che lasciano rapidamente il nido dopo la schiusa, come oche e anatre), a differenza di quelli delle specie a prole inetta o «altriciali» (come i corvi, che alla schiusa sono a uno stadio quasi embrionale), seguono i genitori poco dopo essere usciti dall’uovo. Lorenz dimostrò sperimentalmente che i piccoli di quelle specie seguono chiunque vedano nei pressi del nido (di norma uno dei genitori) in una «finestra» temporale ben precisa (periodo sensibile) dopo la schiusa. È in questo breve lasso di tempo che l’animale apprende le caratteristiche della propria specie, e ciò si rivelerà in seguito d’importanza cruciale nell’orientare la scelta di un partner.

Il comportamento che i giovani corvi esibivano nei miei confronti era forse dovuto a imprinting? Davvero i miei corvi mi prendevano per uno di loro? In futuro avrebbero davvero cercato di accoppiarsi con esseri umani? Le prove raccolte indicavano che, nonostante mi seguissero ovunque, i corvi erano perfettamente in grado di riconoscere i membri della loro specie. D’altra parte, i corvi che allevavo non avevano solo me come modello, ma erano sempre circondati anche da loro conspecifici. Quando un corvo imperiale li sorvolava in silenzio, anche a grande distanza, reagivano sempre con grandissimo interesse e rimanevano intenti a guardarlo; al contrario, non prestavano la minima attenzione alle cornacchie di passaggio, nonostante le due specie siano difficili da distinguere, per lo meno per l’occhio umano. Rispondevano con la stessa prontezza anche ai richiami dei corvi.

È probabile che nei corvi le esperienze fatte da piccoli influiscano sulle preferenze sessuali in età adulta ma non le determinino completamente, almeno non più di quanto facciano negli esseri umani. Un bambino che cresca con un piccolo di gorilla come animale domestico da adulto non sarà attratto sessualmente dai gorilla. Sebbene le nostre preferenze possano essere in parte modificate, non è certo possibile stravolgerle ad arbitrio; probabilmente sia noi sia corvi abbiamo dei modelli innati, almeno approssimativi, delle caratteristiche fisiche e comportamentali di un partner ideale, e li utilizziamo come termini di paragone nel confronto con la realtà.

Non tutto ciò che noi e i corvi impariamo è così rigidamente programmato. L’alimentazione, ad esempio, lo è molto meno di altri aspetti del comportamento. Visto che non c’è limite alla varietà di forme di ciò che i corvi mangiano in natura, non ha senso che abbiano un modello innato che dica loro quale aspetto dovrebbe avere il cibo per essere commestibile. Ma esistono delle regole che aiutino un corvo a identificare un potenziale alimento analoghe alla «regola» che dice a un anatroccolo di seguire il primo oggetto in movimento in cui si imbatte dopo la schiusa? In che modo i corvi fanno esperienza di che cosa è importante per loro? Se i corvi devono imparare per tentativi ed errori che cosa è commestibile e cosa no, com’è possibile che un individuo riceva stimoli sufficienti a riconoscere una tale varietà di cibi, per lo più nascosti, tra l’infinita varietà di oggetti presenti nell’ambiente? Può un corvo permettersi di perdere un’occasione? E se sì, quando? Ciuffo, Golia, Houdi e Mancina erano i soggetti perfetti da sottoporre a test per rispondere a queste domande.

Dopo che ebbero lasciato il nido, li portavo a fare un giro per una mezz’ora almeno una volta al giorno, e talvolta diverse volte al giorno. Durante queste passeggiate prendevo nota di tutto ciò che beccavano. Le prime volte cercai di fare loro da insegnante. Qualunque cosa toccassi (bastoncini, muschio, sassi) la toccavano anche loro. Finirono per imitare le mie azioni inducendomi a pensare che l’esempio degli adulti sia fondamentale perché i giovani imparino a riconoscere i potenziali alimenti. Ciò non toglie d’altra parte che i piccoli becchettassero qualunque cosa che incontravano lungo il cammino.

Ben presto i piccoli divennero più indipendenti e cominciarono a scegliere percorsi alternativi, rimanendo però nelle mie vicinanze. Anche quando camminavano per conto loro non mancavano di becchettare foglie, fili d’erba, fiori, pezzi di corteccia, aghi di pino, semi, pigne, zolle di terra e altri oggetti che capitavano loro a tiro. Prendevo nota di tutto, e convertivo le mie osservazioni in dati numerici. Dopo un certo periodo il bosco divenne un ambiente familiare e smise di suscitare il loro interesse. Allora presi l’abitudine di percorrere il sentiero prima della nostra passeggiata e di spargere per il bosco oggetti che i piccoli non avevano mai visto prima. Alcuni di questi oggetti erano alimenti facilmente riconoscibili: lamponi, tarme della farina, chicchi di mais cotti. Altri erano oggetti vistosi e non commestibili: ciottoli, frammenti di vetro, bacche di agrifoglio. Altri ancora erano commestibili, ma difficili da scoprire, come larve di tricottero rinchiuse nei loro astucci e falene ancora nel bozzolo. I risultati dell’esperimento furono stupefacenti.

Nel corso delle nostre passeggiate i quattro piccoli mostrarono una spiccata preferenza per le novità. Con i nuovi oggetti la frequenza di beccata era fino a decine di migliaia di volte superiore a quella con cui beccavano oggetti che facevano parte del paesaggio o che erano loro familiari. La novità era il fattore principale nel determinare la scelta di becchettare o raccogliere un oggetto. Nelle successive ripetizioni dell’esperimento, venivano preferiti gli oggetti nuovi che si erano rivelati commestibili, mentre quelli non commestibili venivano ignorati quasi fossero parte del «paesaggio» come le foglie, l’erba e i sassi, nonostante fossero ben visibili. Queste osservazioni mostrarono che grazie alla loro curiosità i corvi sono esposti a tutte o quasi le novità presenti nell’ambiente. Neanche una volta li vidi ignorare un oggetto sconosciuto.

In natura il cibo è sparso nell’ambiente: i mirtilli rossi crescono a una certa altitudine e nelle aree paludose, i lamponi su terreni disboscati, le fragoline selvatiche nei campi e così via. Per questo motivo la naturale curiosità dei giovani in certi casi potrebbe non bastare. La reazione del seguire, che consentiva loro di approfittare dell’esperienza dei genitori, assicurava che cibi insoliti e magari rari venissero sempre trovati. Grazie a questo ingegnoso meccanismo il corvo è in grado di reperire un’incredibile varietà di alimenti in qualunque ambiente. Ciò spiega anche un altro mistero finora irrisolto: la nota attrazione dei corvi per gioielli e altre cianfrusaglie.

Mezzo secolo fa il famoso illustratore e ornitologo George Miksch Sutton, della Cornell University, disse del suo corvo addomesticato che «era un vero esteta. Il suo amore per le cianfrusaglie era in fondo un amore platonico» perché non le mangiava mai. Nei primi due giorni che trascorsero fuori dal nido, Golia e gli altri trattarono persino le pigne come fossero ornamenti. Nel giro di poco tempo, però, ne capirono il vero valore e persero definitivamente ogni interesse. Una volta stabilito che non si trattava di oggetti commestibili, rivolsero la loro attenzione altrove. Lo stesso accadde con fiori di tarassaco, samare di acero, mozziconi di sigaretta, ciottoli, frammenti di vetro lucente, bacche di agrifoglio. E i mirtilli? Quelle «cianfrusaglie» avevano un buon sapore e non venivano mai ignorate. Anelli e monetine? Non c’era dubbio che i corvi ne fossero attratti per motivi estetici, ma alla fine dal punto di vista dell’evoluzione la questione è perché li trovassero belli. La risposta sta nella potenziale gratificazione alimentare: per gli uccelli tutti questi oggetti sono cose nuove, tra le quali ci potrebbe essere qualcosa di buono e quindi essi le esaminano durante il gioco. Se i corvi fossero attratti solo da certi oggetti perché già sanno che sono buoni da mangiare imparerebbero sì a conoscerli meglio, ma non scoprirebbero niente di nuovo.

Anche l’aneddoto sul corvo di Lorenz che rubava biancheria intima può essere spiegato in questa prospettiva. I giovani corvi sono attratti da tutto ciò che è insolito nel loro ambiente, e la biancheria stesa ad asciugare è ovviamente una grossa attrazione. Quando ero ancora uno studente alla Università della California a Los Angeles, tornai in visita a casa dei miei genitori nel Maine con la mia prima coppia di corvi, che suscitarono presto l’antipatia di mia madre. Avevano l’abitudine di togliere le mollette dal filo e di spargere la biancheria in giro o, quando invece lasciavano i vestiti appesi, li sporcavano comunque per bene. Ora capisco che cosa era successo: i corvi avevano mostrato interesse per ciò che aveva interessato lei, come pure per gli oggetti che per loro erano nuovi. Togliere mollette, così come raccogliere ciottoli lucidi, è un gioco. Se i due finivano per rubare qualcosa, si trattava in genere degli indumenti più piccoli e leggeri, come calzini e, naturalmente, biancheria intima da donna.

Con un esperimento molto semplice riuscii a dimostrare che il marcato interesse dei corvi per gli oggetti nuovi o insoliti all’interno del loro ambiente svolge una funzione importante nel procacciarsi il cibo. Dopo una breve gita al mare, dove, proprio come un corvo, avevo raccolto un ampio campionario di bizzarre cianfrusaglie, tornai dai miei quattro protetti con borse piene di conchiglie, chele di granchio, alghe e ciottoli che l’acqua di mare aveva reso lisci e arrotondati. L’unica cosa commestibile che avevo raccolto erano dei granchietti della sabbia morti, creature che i corvi del Maine non possono di certo avere mai visto, tanto meno assaggiato. Quando si trovarono davanti all’improvviso tutti quegli oggetti, che avevo sparso su una delle passerelle all’interno della loro voliera, Ciuffo, Golia, Mancina e Houdi si animarono e presero a esaminarli tutti senza eccezione. Nel giro di dieci minuti avevano perso gran parte dell’interesse per gli altri oggetti e rivolsero tutta la loro attenzione ai granchi. Bastò qualche interazione perché si mettessero attivamente a cercare questi stuzzichini nell’ammasso di ritrovati marini. In meno di mezz’ora li avevano mangiati tutti. Il giorno dopo le cianfrusaglie non erano più di loro interesse. Erano come i costosi reperti di epoca romana per Jakob, il corvo di Klaus Morkramer: talmente poco interessanti che non c’era alcun pericolo che li rompesse.

Le novità hanno vita corta con i giovani corvi. Spesso, dopo che i miei corvi addomesticati si erano saziati con una carcassa di procione o di lepre, fornivo loro oggetti con cui giocare perché non si annoiassero. I cartoni del latte sono assai poco divertenti. Vengono strappati e ridotti a pezzetti in meno di due minuti. I contenitori di plastica semitrasparenti del sidro li intrattengono un po’ più a lungo. I corvi martellano la bottiglia con il becco enorme per poi lanciarla, romperla e schiacciarla fino a ridurla a un ammasso informe di plastica ritorta. Ho letto sui giornali innumerevoli storie sui danni inflitti dai corvi a tegole, automobili parcheggiate, ali di velivoli. I giovani corvi, come i cuccioli di molte altre specie, hanno la tendenza a indagare gli stimoli più disparati per apprenderne il significato. In natura questo comportamento garantisce la sopravvivenza, ma nell’ambiente urbano può causare notevoli fastidi all’uomo.

Secondo un articolo pubblicato dall’«Associated Press» nel 1991, all’aeroporto di Soldotna in Alaska alcuni corvi furono sorpresi a scavare buchi nella struttura di aeroplani coperti di tessuto in poliestere. Al momento della scoperta, ben sei velivoli erano già pieni di buchi della larghezza di un pollice. L’esperto locale di corvi, che venne convocato per l’occasione, affermò che i corvi sono «uccelli molto intelligenti» e che, essendo abituati a ricevere avanzi all’interno di sacchetti di plastica, dovevano aver pensato che dietro la copertura di poliestere ci fosse del cibo. Personalmente credo che i corvi non abbiano pensato proprio niente. Stavano solo giocando e nel gioco talvolta hanno dei colpi di fortuna.

Anche in occasione di una caccia al tesoro organizzata per Pasqua da un’associazione giovanile a Juneau, in Alaska, i corvi scatenarono un putiferio. Gli organizzatori avevano nascosto quasi milleduecento uova sode in giro per l’Adair-Kennedy Memorial Park. Sfortunatamente, ciò era avvenuto parecchie ore prima dell’inizio della caccia. Mentre i bambini che si erano iscritti all’evento cominciavano ad arrivare, i corvi si erano già serviti senza permesso e volavano in tutte le direzioni con il loro bottino di uova colorate. In questo caso, prendendo parte al gioco, avevano ottenuto una ricompensa immediata e lasciato un bel po’ di bambini a mani vuote. «I corvi ci hanno letteralmente rotto le uova nel paniere» scrisse il «Juneau Empire».

Il mio aneddoto preferito su un evento rovinato dall’arrivo dei corvi riguarda però il campionato islandese di golf, che dovette essere spostato in un’altra località perché i corvi decisero di partecipare senza essere iscritti e dagli alberi su cui erano appollaiati piombarono sul campo a rubare le palline. Anche i miei corvi addomesticati sono fortemente attratti da oggetti leggeri e rotondi, comprese le palline da golf.

La passione dei corvidi per gli oggetti sferici causò problemi assai più seri in California, dove gli oggetti in questione erano le uova del fraticello americano, una specie minacciata. Un gruppo di ricercatori (Michael L. Avery, Mark A. Pavelka, David L. Berman, David G. Decker, C. Edward Knittle e George M. Linz) cercò di risolvere il problema sfruttando il rinforzo negativo. Furono distribuite nell’ambiente uova di quaglia del Giappone, che sono simili a quelle del fraticello, trattate con methiocarb, una sostanza chimica che provoca malessere agli uccelli ma non è letale. I corvi, lungi dal lasciarsi ingannare dai ricercatori, impararono ben presto a riconoscere le uova di quaglia trattate da quelle di fraticello non trattate e continuarono indisturbati a mangiare queste ultime. Decisi a loro volta a non lasciarsi vincere in astuzia dai corvi, i ricercatori affinarono la loro tattica. Questa volta misero le uova di quaglia nei nidi della colonia prima che i fraticelli deponessero le proprie. Fu un successo: i corvi che avevano il proprio territorio nella zona impararono presto che tutte le uova che trovavano nella colonia li facevano stare male. Quando deposero le uova qualche settimana più tardi, i fraticelli ebbero una breve tregua. I corvi della zona, sfuggiti all’abbattimento, si erano trasformati in preziosi alleati. Essi, infatti, scacciavano i giovani non residenti che, non avendo avuto occasione di provare le uova in precedenza, cercavano di razziare i nidi; così facendo proteggevano la colonia dei fraticelli.

Il comportamento dei corvi ci sembra plausibile perché per molti aspetti ci ricorda il nostro comportamento. A circa un anno d’età mio figlio Eliot si comportava in modo quasi identico ai corvi di qualche mese. Manifestava interesse per tutti gli oggetti che non aveva mai visto prima: cucchiai, lattine, coperchi, una frusta da cucina, i contenitori dei rullini fotografici, una scatola di metallo, un coltello. Esaminava con attenzione tutti questi oggetti, o almeno quelli consentiti. Nel giro di poco gli oggetti finivano in un angolo, dimenticati. La differenza tra Eliot e i corvi è che nei corvi questa fase dura un mese o due, mentre i bambini si comportano così per anni. Tutti i genitori si trovano, a un certo punto, con il salotto, l’ingresso, il garage, il fienile e il cortile pieni di inutili oggetti di plastica che non fanno che accumularsi.

Nei corvi la curiosità diminuisce man mano che gli animali crescono. All’età di quattro mesi i giovani sono già sospettosi nei confronti delle novità. Via via che invecchiano, l’iniziale curiosità per gli oggetti insoliti o sconosciuti si trasforma nel suo opposto. I corvi adulti hanno paura delle novità. In uno dei miei esperimenti mostrai a un gruppo di giovani catturati in natura una serie di oggetti che i miei uccelli addomesticati trovavano interessantissimi: contenitori per rullini, bottiglie, lattine, posate d’argento e così via. Essi ignorarono completamente gli oggetti finché la fame non iniziò a farsi sentire. Gli uccelli più vecchi mi ricordavano mio padre. Aveva cinquantacinque anni la prima volta che vide un sandwich alla marmellata e burro di arachidi. Probabilmente lo trovò divertente, ma non fu certo invogliato ad assaggiarlo né allora né mai. Mio padre «sapeva per esperienza» che il burro non si fa con le arachidi, a meno che non si voglia del burro di pessima qualità, e non cambiò mai idea.