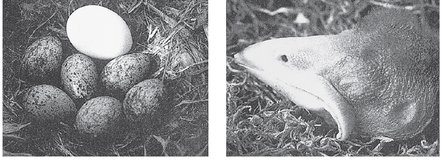

Sinistra: Uova di gallina nel nido di corvi nella tenuta dei Melcher, parte del mio esperimento sul comportamento di rifiuto delle uova estranee al nido. Destra: Un piccolo di corvo all’età di uno o due giorni. Il «dente» sulla punta del becco serve a forare il guscio dell’uovo. Gli occhi sono ancora chiusi. Si notino le narici e i fori auricolari e le piume sparse e arruffate sulla testa.

13

LA PERCEZIONE SENSORIALE

L’universo sensoriale degli uccelli corrisponde in parte al nostro. Hanno vista e udito molto sviluppati. Dovrebbero essere in grado di vedere e sentire ciò che vediamo e sentiamo anche noi, ma la loro attenzione a specifici dettagli è indubbiamente diversa, come pure il modo in cui le informazioni fornite dai sensi vengono elaborate dal sistema nervoso. Probabilmente notano dettagli di cui noi nemmeno ci accorgiamo, ma non si accorgono di altre cose che per noi sono palesi. In più, molti uccelli sono in grado di percepire il campo magnetico terrestre, la luce polarizzata e gli ultrasuoni.

Fin dal primo giorno fuori dal nido, i piccoli di Golia e Pennabianca ricercarono, attaccarono, catturarono, triturarono e ingerirono ogni sorta di artropodi. Senza la minima esitazione, mangiavano coleotteri e larve di mosca, falene grigiastre e farfalle dai colori sgargianti, libellule, cavallette, mosche, tricotteri e larve di ogni tipo. Mangiavano persino coleotteri silfidi, ma quando incontrarono un topo per la prima volta lo avvicinarono con circospezione. Dopo aver fatto a pezzi e mangiato il primo, però, ne attaccarono e mangiarono avidamente molti altri.

I corvi sottopongono a un esame scrupoloso tutte le possibili fonti di cibo, pur mangiando talvolta cose dal nostro punto di vista disgustose. Quando si trovano davanti a un cibo nuovo lo tastano e lo schiacciano delicatamente nel becco per diversi secondi prima di deglutirlo o sputarlo. Alcuni cibi potenzialmente commestibili non possono essere ingeriti, non perché abbiano un sapore o un odore cattivi, ma perché causano sensazioni spiacevoli, come per esempio quella di una puntura alla bocca. Una sequenza fotografica riportata in vari manuali di biologia mostra il comportamento di un rospo che inghiotte un bombo e poi lo sputa fuori. Con tutta probabilità, l’insetto lo ha punto sulla lingua. Quando un altro bombo gli si avvicina, il rospo si appiattisce al suolo spaventato. Semplicissimo. I corvi si comportano esattamente allo stesso modo.

I piccoli della prima nidiata che allevai, Golia e i suoi tre compagni, erano avidi mangiatori di insetti. Eppure, stranamente, la prima volta che si trovarono davanti dei bombi sembrarono del tutto disinteressati. Era insolito da parte loro ignorare qualcosa. Buttai per terra davanti a loro dei bombi morti per vedere come avrebbero reagito e con mia gran sorpresa si limitarono a raccoglierne qualcuno col becco senza troppa convinzione. Li lasciarono cadere a terra immediatamente scuotendo la testa con forza e gonfiando le penne del capo, un chiaro segno che il boccone li aveva disgustati. La reazione non poteva essere dovuta alle punture: gli insetti morti non pungono. Non si trattava nemmeno di paura. C’era tuttavia la possibilità, per quanto remota, che tutti e quattro avessero sperimentato il pungiglione di qualche bombo in passato. Dovevo trovare il modo di fare un altro test. L’occasione si presentò nel 1997, quando mi trovai a disposizione un gruppo di sei piccoli.

Fortunatamente per il mio esperimento, i fuchi (nome che indica i maschi delle specie di Apidi) non hanno il pungiglione (che è in realtà un ovopositore modificato), a differenza delle operaie, che sono femmine e pungono. Distinguere fuchi e operaie non è per niente facile; io l’avevo imparato a mie spese attraverso una serie di esperienze piuttosto dolorose, come quando, ad esempio, mi ero messo in bocca quello che pensavo fosse un fuco per darmi delle arie. Reso dunque più attento alla differenza tra maschi e femmine, raccolsi una manciata di fuchi per i miei corvi. Gli insetti camminavano e ronzavano. I corvi si avvicinarono e li catturarono immediatamente. Sembravano preferire quelli vivi: evidentemente non erano stati condizionati da alcuna esperienza negativa con i bombi. Subito dopo averli presi nel becco, però, gonfiavano le penne e scuotevano la testa, come avevano fatto i loro quattro predecessori con i bombi morti. A quanto pare, ai corvi i bombi non piacciono affatto. Io non li trovo così disgustosi.

I corvi raccolsero prontamente da terra anche le api mellifere morte che avevo portato loro, ma le lasciarono cadere subito dopo senza mangiarle. C’erano un sacco di fuchi nella mia arnia e ne portai in voliera a manciate; i fuchi erano vivi ma avevo spezzato loro un’ala perché non volassero via. Come con i bombi, i corvi non mostrarono alcuna paura. Presero le api nel becco, le schiacciarono e poi le sputarono subito. Portai loro anche dei sirfidi del genere Eristalis, così simili alle api che pochi riescono a distinguerli. I corvi li presero nel becco, li ridussero meticolosamente in poltiglia sbavando copiosamente e li inghiottirono. Le mosche che imitano la livrea delle api sembravano di loro gradimento.

E le vespe? Provai a dare ai corvi vespe appartenenti a generi diversi (Vespula e Dolichovespula). Non avevano paura né delle une né delle altre. Ne schiacciarono una o due col becco, in qualche caso ne mangiarono un pezzettino, ma poi sputarono fuori il resto. I corvi mangiarono invece senza esitazione i sirfidi la cui colorazione imita quella di queste vespe, come era accaduto con i sirfidi del genere Eristalis che imitano la livrea delle api. In ogni esperimento facevo un test di controllo, offrendo loro anche altri insetti, diversi da quelli oggetto dell’esperimento. I corvi li mangiavano sempre avidamente.

Si sa che alcuni insetti hanno un sapore disgustoso soprattutto per gli uccelli, che sono i loro potenziali predatori, proprio per evitare di essere mangiati. Il cattivo sapore deriva spesso da sostanze chimiche che gli insetti acquisiscono dalle piante di cui si nutrono e che le piante usano a loro volta come difesa. In genere, gli insetti segnalano di avere un sapore cattivo in modo che gli uccelli non li debbano uccidere prima di scoprire che non sono buoni da mangiare.

Nell’estate del 1997 nel Vermont ci fu un’incredibile fioritura di asclepiade; di conseguenza, abbondavano gli insetti che si nutrono di questa pianta, tra cui una specie di cerambicidi rosso mattone e i bruchi a strisce nere, bianche e gialle della farfalla monarca. Entrambi hanno colorazioni brillanti che fungono da avvertimento per i predatori: hanno un sapore sgradevole a causa dell’asclepiade, che è una pianta tossica.

Allevai una dozzina di bruchi di farfalla monarca fino alla metamorfosi, poi liberai le farfalle all’interno della voliera. I corvi si animarono e le inseguirono e dopo averle catturate, strapparono loro le ali. Non sembravano interessati a mangiarle, però. Continuavano a schiacciarle nel becco come per assaggiarle, strappando via l’addome, poi scuotevano la testa e sputavano fuori la farfalla un pezzo alla volta senza mangiare niente. Quando portavo loro altre farfalle, invece, i corvi le mangiavano voracemente con le ali e tutto il resto. Era esattamente quello che mi aspettavo: i risultati del mio esperimento erano «da manuale». Ma non furono gli unici risultati. Offrii ai corvi anche bruchi di farfalle monarca e cerambicidi rossi, due specie che si nutrono di asclepiade. Si rifiutarono di mangiarli? Niente affatto! Li divorarono con gusto. Mi sarei aspettato che i corvi avrebbero apprezzato gli insetti dotati di pungiglione ma ormai resi inoffensivi, e rifiutato insetti dalla colorazione vistosa in quanto chiaramente dotati di difese chimiche. Evidentemente, i miei corvi non avevano letto abbastanza. Facevano quasi l’esatto opposto di quello che c’è scritto nei libri.

I corvi sono attratti da alcuni oggetti solo sulla base dell’aspetto esteriore. Corvi giovani che non avevano mai mangiato uova in vita loro ne erano immediatamente attratti come se fossero programmati per riconoscere a prima vista questo cibo nutriente. D’altro canto, però, i miei corvi erano attratti anche dalle patatine fritte, che preferivano di gran lunga al fegato di manzo crudo (e in questo si trovavano d’accordo con me!). Avevo allevato i miei corvi quasi esclusivamente a bocconi di animali morti di ogni tipo, anche nelle fasi di crescita rapida. La carne è l’elemento principale della dieta dei corvi. Per questo trovavo strano che i miei animali, che trangugiavano interiora di gallina come niente fosse, storcessero il becco di fronte a un pezzo di fegato ma trattassero le patatine come una leccornia.

Perché trovavano le uova così interessanti? Quando diedi loro un uovo di passero per la prima volta, tutti e sei si precipitarono a cercare di prenderlo. Lo stesso accadde con un uovo di oca. Si radunarono tutti intorno all’uovo e presero a becchettarlo. Mi chiesi se un oggetto di forma allungata e dalla superficie liscia che non avevano mai visto prima avrebbe scatenato la stessa reazione. Provai con una banana matura. La guardarono da lontano e poi la ignorarono completamente per alcuni minuti. E un uovo gigantesco? Misi un uovo di struzzo nella voliera. Il maschio dominante si avvicinò immediatamente, e gli altri lo imitarono. Poi uno di loro volò in alto e tutti gli altri lo seguirono a ruota emettendo richiami di allarme. Osservarono l’uovo dall’alto ancora per qualche minuto, poi persero completamente interesse.

Quale sarebbe stata la loro reazione a oggetti tondeggianti ma non così lisci? Provai con delle noci. Tutti e sei i corvi si avvicinarono immediatamente, diedero qualche colpetto alle noci con il becco e poi si allontanarono. Una manciata di pistacchi? Ci giocarono per più di dieci minuti. Uso la parola «giocare» perché ogni volta che cercavano di schiacciarne uno, quello schizzava fuori dal becco e finiva a terra un paio di metri più in là. I corvi lo rincorrevano solo per ripetere esattamente la stessa scena. Era esilarante. Sembrava che i pistacchi saltellassero a destra e a manca animati di vita propria. Solo uno dei corvi, una femmina, cercò di tenere un pistacchio fermo con le zampe e di infilare il becco nell’apertura del guscio. Riuscì a staccare dei bocconcini minuscoli, ma né lei né gli altri riuscirono mai ad aprirne uno al primo tentativo. Continuai a dare loro pistacchi per una settimana e alla fine alcuni di loro aprivano i pistacchi con la stessa facilità con cui li aprivo io, e sembravano apprezzarli altrettanto.

Le uova, che sono tonde e lisce, condividono con farfalle e falene la caratteristica di essere oggetti vistosi. Mi ero fatto l’idea che i corvi fossero attratti dagli oggetti vistosi e colorati. Avrebbero reagito allo stesso modo se avessi portato loro fiori dai colori brillanti? Attraversai la voliera lasciando cadere alle mie spalle più discretamente che potei cinque o sei rose rosse, altrettanti flox viola e fiori di pisello gialli. Un paio di corvi saltellarono a terra e diedero qualche beccata ai fiori, ma persero interesse nel giro di un minuto. Un’ora dopo, ripetei l’esperimento con iris, margherite, fiori rossi di trifoglio dei prati e fiori gialli di Hieracium. Il risultato fu più o meno lo stesso, a parte il fatto che uno dei corvi raccolse quattro iris e un altro tre fiori di trifoglio, ed entrambi depositarono i fiori nella ciotola dell’acqua per poi tirarli fuori di nuovo. Altri due staccarono i petali a una margherita. Tre individui non diedero il minimo segno di interesse per i fiori. Che quel giorno fossero poco reattivi in generale? Un rapido test mi fece capire chiaramente che non era così: sparsi a terra una manciata di pistacchi e tutti e sei i giovani si animarono immediatamente. Provai con altri fiori, ancora diversi, per vedere se i corvi avrebbero a quel punto trattato tutti i fiori come oggetti non meritevoli di attenzioni. Fiori di Saintpauli e ciclamini? Completamente ignorati. Per fare un ultimo controllo, provai con fiori rosa e blu di Lupinus e fiori di trifoglio bianco. Uno dei corvi scese a terra, fece a pezzi un’infiorescenza di Lupinus e ne nascose un’altra mettendoci sopra una foglia. Un minuto dopo, lui e gli altri corvi erano tornati a giocare con sassi, ossa, noci, rametti e pezzi di corteccia. Decisi di ritentare. Questa volta optai per fiori rossi di Impatiens capensis e petunie blu. Due corvi raccolsero un paio di fiori e li scagliarono lontano. I fiori suscitarono nel complesso molto meno interesse degli altri giochi che diedi loro poco dopo, tra cui una pallina da ping-pong, una lampadina, due contenitori per rullini fotografici e un galleggiante da pesca bianco e rosso. Poi fu la volta della puzzola.

Eravamo alla fine dell’inverno, il periodo in cui le puzzole riemergono dal letargo e fanno le loro prime perlustrazioni e sulle strade abbondavano carcasse dall’inconfondibile fetore. I corvi non avevano mai visto una puzzola né potevano averne sentito l’odore prima di allora, ma non esitarono un secondo. Si avventarono sulla carcassa e presero a strappare con violenza ciuffi di pelo e a beccare in tutti gli orifizi. Si abbuffarono a più non posso. La carne di puzzola è grassa e il grasso è buono. Al diavolo la puzza, sempre che la sentissero.

La voliera era divisa in due settori mediante un divisorio opaco che mi permetteva di chiudere i corvi da un lato e impedir loro di vedere cosa stavo facendo dall’altro. C’erano trenta centimetri di neve. Tutte le volte che avevo provato a sotterrare uno scoiattolo morto davanti ai loro occhi, l’avevano ritrovato e dissotterrato. Al contrario, scoiattoli, noccioline, pane e bocconi di carne di vitello sotterrati al riparo dai loro occhi rimanevano sempre dove li avevo messi. La mia conclusione fu che i corvi non usano l’olfatto per trovare cibo. A onor del vero, però, non avevo ancora provato a nascondere una puzzola.

Per ben quattro volte sotterrai la puzzola, ormai mezza mangiata, al riparo dai loro sguardi e quando li lasciai liberi di vagare in quella parte della voliera, che misurava centoquaranta metri quadrati, bastavano pochi minuti perché iniziassero a scavare nel punto giusto. In un attimo dissotterravano la puzzola e riprendevano a mangiare. Pensai che dovevano averne sentito l’odore, perché non potevano avermi visto mentre la sotterravo. Ma sono pur sempre un biologo sperimentale e tendo ad essere lievemente maniacale. Mi chiesi se fossero così motivati a trovare la puzzola da porre sufficiente attenzione a ogni possibile indizio.

Al quinto tentativo, feci quattro tumuli finti oltre a quello in cui avevo sotterrato la puzzola. Come le volte precedenti, non appena rimossi il divisorio, i corvi partirono in quarta come se stessero cercando proprio la puzzola. E, come le volte precedenti, la trovarono. Ma questa volta non scavarono solo nel punto in cui la puzzola era effettivamente sepolta, bensì anche intorno ai cumuli di neve che avevo creato apposta per sviarli. Avevano imparato a utilizzare indizi ancora più impercettibili dell’odore: i segni della neve smossa dal mio passaggio nel preparare l’esperimento.

Non proseguii subito gli esperimenti con lo spossante corollario di centinaia di ripetizioni, come previsto da un protocollo sperimentale serio. Ero già soddisfatto dei risultati, e poi ne avevo abbastanza del fetore di puzzola che dopo una settimana soltanto aveva già riempito la voliera e la casa. Decisi di dare un taglio all’esperimento e trascinai la carcassa di puzzola lontano nel bosco.

Pochi giorni dopo ci fu una tempesta di neve. Non appena iniziò a nevicare, compresi che si trattava di un’occasione troppo ghiotta. La neve avrebbe coperto le mie tracce. Andai subito a recuperare la carcassa che avevo scartato per dare ai corvi un’altra occasione di trovare la puzzola, ora che la neve avrebbe nascosto le mie tracce.

Questa volta, dopo aver condotto gli uccelli nell’altro settore della voliera, creai sei finti tumuli e sotterrai la puzzola in un altro punto. Aspettai che cadesse qualche centimetro di neve in modo che tutte le tracce fossero scomparse, poi rimossi il divisorio. Pensavo che, aspettandosi di trovare del cibo, i corvi avrebbero immediatamente iniziato a cercarlo, come in tutte le precedenti occasioni, ma che questa volta, se la mia ipotesi era corretta, non sarebbero riusciti a trovarlo.

Quando lasciai entrare gli uccelli nell’area sperimentale, essi si comportarono esattamente come un gruppo di bambini durante una caccia al tesoro. Cercarono ovunque, come se si aspettassero che io avessi nascosto qualcosa per loro. A differenza di quello che sarebbe verosimilmente accaduto se avessero usato l’olfatto, non confluirono subito nel punto in cui si trovava la puzzola, ma scavarono in tutti e sette i punti in cui avevo sotterrato o finto di sotterrare qualcosa, nonostante la neve fresca avesse ricoperto le mie tracce. Al quarto tentativo arrivarono al punto in cui avevo sotterrato la carcassa. Ognuno di loro aveva scavato intorno ad almeno tre dei tumuli finti. Non appena uno iniziava a scavare in un punto, altri corvi lo raggiungevano come se pensassero che se aveva iniziato a scavare doveva per forza sapere qualcosa che loro ignoravano. Non avevo idea di cosa passasse loro per la testa.

Dopo che ebbero parzialmente riesumato la carcassa, la portai via per ripetere l’esperimento più avanti. Mentre la neve continuava a cadere, sotterrai la puzzola in un punto diverso e feci altri sei tumuli finti, poi aspettai fino alla mattina, quando erano caduti altri venti centimetri di neve. Al mattino non c’era più traccia dei cumuli di neve, eccetto uno di un metro che avevo creato apposta. Questa volta, dopo due giorni i corvi non avevano ancora trovato la puzzola. I loro sforzi si concentrarono solo sul cumulo di neve più alto. Apparentemente, la neve smossa non era un indizio sufficiente; probabilmente i corvi prestavano attenzione anche alle gobbe del manto nevoso. In questo caso, l’unica gobba che avevano notato nella neve era quella enorme creata appositamente. Magari pensavano che avessi sepolto una carcassa gigante!

Al contrario di quanto avevo dedotto dai primi esperimenti, il comportamento dei miei corvi non faceva minimamente pensare che questi uccelli usino l’olfatto per localizzare il cibo. Sembravano non sentire affatto l’odore di puzzola, tanto meno esserne infastiditi. Quello che avevo imparato, invece, era che i corvi sono estremamente sensibili ai segnali visivi. Certo, reagire a segnali impercettibili non è sinonimo di intelligenza, ma è un prerequisito per molti comportamenti che richiedono intelligenza.

Ma, soprattutto, mi resi conto che non si può mai sapere a cosa un corvo presterà attenzione. È impossibile prevedere come percepiranno l’ambiente circostante, quali indizi utilizzeranno e quali saranno le loro reazioni. È una sorpresa continua. Ero sempre più convinto che il comportamento dei corvi dipenda non tanto da ciò che percepiscono, bensì da come la loro mente elabora le informazioni.