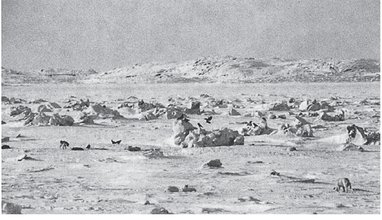

Isola di Baffin. I cani da slitta sono quasi sempre accompagnati da corvi quando si spostano sul ghiaccio.

21

TULUGAQ

Atterrai presto all’aeroporto di Montreal Dorval e mi sedetti a bere un caffè in attesa del volo che mi avrebbe portato a Iqaluit, una comunità di circa quattromila persone sull’isola di Baffin, ai margini della baia di Frobisher, poco più a ovest della Groenlandia e a nord della baia di Hudson.

Il Boeing 727-200 su cui stavo per imbarcarmi aveva solo sei posti per passeggeri. Gran parte del velivolo era stipata di merci. Non era certo un buon segno. Nel mio immaginario mi ero figurato un popolo di cacciatori, non di mangiatori di pane e patate importati. Al giorno d’oggi, non è la tundra a provvedere al sostentamento della popolazione. Se i corvi dipendevano ancora dalle persone, di certo sopravvivevano grazie alle merci che arrivavano in aereo, non grazie ai cacciatori.

Quando scendemmo sotto la coltre di nubi basse per un breve scalo a Kuujjuaq, rimasi incantato dal panorama. In qualunque direzione guardassi, vedevo solo bianco. Il paesaggio era costellato di abeti scuri, boschetti di salici e larici. Ma quando ripartimmo in direzione di Iqaluit, gli alberi sparirono quasi subito. Per un’ora non vidi altro che un bianco accecante. Poi il minuscolo insediamento comparve all’orizzonte. Non appena misi piede a terra a −29 gradi, sotto una leggera nevicata, avvistai immediatamente i corvi che volavano a coppie o in gruppi di tre contro lo sfondo del cielo bianco che si confondeva col mare e con la terra. Il profilo degli uccelli spiccava netto contro le nuvole. I loro richiami erano immediatamente riconoscibili, anche se parlavano un dialetto diverso da quello a cui ero abituato. Da quel momento in poi, quasi ogni giorno sentii richiami o variazioni di suoni che non avevo mai udito prima.

Dopo che Lyn Peplinski, la direttrice del centro di ricerca di Iqaluit, mi mostrò quella che sarebbe stata la mia sistemazione per i giorni successivi, uscii immediatamente per una passeggiata lungo la costa della baia di Frobisher. Un uomo stava spalando neve fuori dalla sua barca. Scherzando, gli chiesi se si accingeva a uscire in barca. «Non prima di luglio» mi rispose. «Ma spalare è un buon passatempo per la domenica pomeriggio». Ci presentammo. Kalingu Sataa, scultore di statuette di pietra, si mise ben presto a parlare di caccia alle foche, corvi e scultura. «Vendono parka da queste parti?» gli chiesi, avendo sentito dire che era ormai quasi impossibile trovarne.

«I miei genitori, che vivono nella casa laggiù, hanno un parka di pelle di caribù» disse. «L’ha fatto mia madre tanti anni fa. Può darsi che sia disposta a venderlo».

Attraversammo la strada per raggiungere l’abitazione e feci la conoscenza di una coppia di anziani sorridenti, i genitori di Kalingu. C’era anche la sorella, Naudlak. Il padre di Kalingu, Akaka, era nato in un igloo e aveva vissuto a Iqaluit per gran parte della sua vita, come del resto lo stesso Kalingu, che doveva avere una quarantina d’anni. Peter Freuchen e Finn Salomonsen, due esploratori dell’Artide, hanno scritto che gli Eschimesi credono che i corvi mostrino loro dove trovare orsi e caribù e che, viceversa, i corvi seguano i cacciatori, così come seguono gli orsi polari, per nutrirsi dei resti delle prede. Chiesi ad Akaka se era vero che i corvi mostravano ai cacciatori dov’erano gli animali perché questi li uccidessero, e loro potessero mangiare. Come la maggior parte degli Inuit di una certa età e dei bambini in età prescolare, Akaka non parlava inglese, e quindi Kalingu faceva da interprete. «Sì, indicano la posizione ritraendo le ali». Era proprio questo il comportamento su cui mi interrogavo da tempo e che ero venuto fin lì per vedere.

Chiunque abbia osservato i corvi avrà notato che talvolta, durante il volo, ritraggono un’ala per poi estenderla di nuovo. Gli Inuit credono davvero che con quel gesto i corvi stiano cercando di comunicare loro qualcosa? Kalingu mi diede una risposta ambigua dicendo che era «una di quelle cose che si imparano crescendo tra gli Inuit». Poi rimase in silenzio per un po’. Infine, aggiunse che oggigiorno la gente non osserva né fa caso ai corvi. In passato, quando i tuktu, i caribù, erano meno abbondanti, la gente li osservava molto più attentamente. A quel tempo nessuno possedeva fucili e i cacciatori dovevano percorrere lunghe distanze sulle slitte trainate dai cani prima di raggiungere le mandrie di caribù. La caccia richiedeva sensi affinati, astuzia, conoscenze, forza e resistenza. Per avvicinarsi ai caribù abbastanza da poterli colpire, spesso i cacciatori si spogliavano completamente per evitare di spaventare gli animali con il frusciare dei vestiti. Diedi per scontato che questo accadesse durante l’estate, perché i miei tipici abiti occidentali non bastavano nemmeno per la temperatura sottozero di quel marzo. Avevo un freddo cane.

Tornando a parlare di parka, Akaka chiese se volessi vedere il suo. Sua moglie lo andò a prendere fuori casa, dove lo conservavano. Era un bellissimo parka di pelo chiaro di caribù, a parte le spalle che erano di pelo scuro. Il cappuccio era rivestito di pelo di lupo. Disse che probabilmente non l’avrebbe più indossato e me lo vendette per 150 dollari canadesi. Pochi giorni dopo, quando mi trovavo a Iglolik, il terzo e ultimo insediamento che avrei visitato, su un’isola all’interno del bacino di Foxe, quel giubbone mi tornò decisamente utile, anzi, forse mi salvò la vita. Accompagnai Charlie Uttak e alcuni suoi amici in una battuta di caccia al caribù, nonché in una spedizione di pesca al salmerino alpino che durò diversi giorni a un centinaio di chilometri dal villaggio. Fu un’esperienza indimenticabile: a cinquanta chilometri orari e a meno quaranta gradi, saldamente avvinghiati a delle cinghie di pelle di foca su una slitta detta qamutiik (o komatik) che, trainata da una motoslitta Yamaha, aggirava enormi blocchi di acqua di mare ghiacciata.

I corvi erano ovunque a Iqaluit. Appollaiati sui pali della corrente, sui tetti e sulle verande delle case e sui capannoni commerciali da cui la gente entrava e usciva di continuo. Ne osservai una ventina vagabondare nei pressi di una scuola materna da cui adulti e bambini andavano e venivano. Nessuno li degnava di uno sguardo. C’erano corvi in quasi tutti i cortili in cui era presente un cane. E ce n’erano a dozzine nella neve intorno ai gruppi di cani eschimesi. In qualunque momento vedevo corvi quasi dappertutto, appollaiati o in volo. La maggior parte di loro emetteva richiami. Vidi diversi corvi stazionare da soli agli angoli delle strade sulle paline elettriche, impegnati in sofisticati monologhi come se stessero provando il proprio variegato repertorio vocale. Al medesimo tempo si esibivano in una gamma vivace di posture. Sembrava proprio stessero giocando, visto che nella maggior parte dei casi non si vedevano altri corvi nelle vicinanze. Definire queste vocalizzazioni «canti» non sarebbe stato eccessivo, dato che il più delle volte i corvi accorpavano richiami diversissimi tra loro in sequenze uniche. Non era difficile immaginare che stessero parlando tra di loro o tra sé e sé.

In qualità di «uomo dei corvi» in visita in città, fui intervistato da Gail Whitesides per la CBC Television. La mia ospite fece iniziare il programma con una canzone sui corvi. Quando l’intervista terminò, il centralino della stazione televisiva fu inondato di chiamate da parte di ascoltatori che avevano aneddoti da raccontare o volevano farmi sentire la loro imitazione del richiamo di un corvo. La stragrande maggioranza degli aneddoti riguardavano il gioco. I corvi usano i fili della corrente elettrica come un parco giochi: vi si appendono a testa in giù, li usano come un’altalena o ci fanno le capriole intorno. A volte, si appendono ai fili per il becco. Anche scivolare dai tetti è un passatempo tipico. Una donna mi raccontò di aver visto un gruppo di corvi fare a turno per rotolare dal tetto di casa sua. Quando arrivavano in fondo, tornavano in cima in volo o camminando per poi riscendere di nuovo.

L’altro aspetto del comportamento dei buffoni del villaggio, i corvi, che attirava molti commenti erano le loro bizzarrie alimentari. «I corvi mangiano qualunque cosa», il che per alcune persone li rende ripugnanti. Un gruppo di corvi che bazzicava intorno ai cani da slitta fece piazza pulita di tutti gli escrementi visibili sulla neve. Se non riescono a rubare cibo dalle bocche dei cani, i corvi se lo prendono comunque all’altro estremo. Ovviamente, togliere al cane il cibo di bocca è preferibile, ma è più pericoloso, benché il rischio si riduca di molto se i corvi lavorano in squadre di due o tre individui. Se non ci fossero carnivori, i corvi qui morirebbero di fame, sebbene mi abbiano riferito che lontano dai centri abitati talvolta inseguono e uccidono pernici bianche. Nel complesso, i carnivori, in particolare l’uomo, forniscono ai corvi gran parte del cibo che serve loro per sopravvivere, tanto che nella tundra, fuori dai centri abitati, essi sono rari.

Persone di mia conoscenza con una lunga esperienza di viaggi nell’Artide concordavano sul fatto che i corvi dei centri più occidentali, come Inuvik e Yellowknife, sono «completamente diversi» da quelli di Iqaluit. Per lo meno, i corvi di Iqaluit hanno il buon gusto di non mettertisi tra i piedi. A Inuvik e Yellowknife, invece, sono «senza ritegno», «sfacciati» e «ti urlano contro se osi piazzarti tra loro e un bidone della spazzatura». «Un corvo è persino atterrato sul mio cane!» mi raccontarono. C’è chi si illude di tenerli alla larga con un gufo di plastica, ma uno che aveva provato questo trucco mi disse: «Si comportano come se pensassero: “Credono davvero di spaventarci con questo gufo finto? Be’, sembra perfetto come posatoio, ecco!”».

Il borgo che visitai poi, Hall Beach, è un villaggio di circa cinquecento persone, in prevalenza Inuit, il cui paesaggio è dominato da due torri radar DEW (Distant Early Warning). Le torri furono costruite negli anni Cinquanta per segnalare il passaggio di missili a testata nucleare sopra il polo Nord, ma adesso vengono utilizzate per altro. In passato avevo osservato un nido di corvi su una torre DEW a Barrow, in Alaska. Mike Wesno, insegnante presso la scuola di Hall Beach, venne a prendermi con la motoslitta al minuscolo aeroporto situato accanto alle torri. Era il crepuscolo e c’erano −34 gradi. Volevo andare a fare un giro? Certo che sì. Lasciammo i miei bagagli a casa sua e andammo nell’aria gelata della sera fino alle torri. Sulla trave maestra in acciaio c’erano almeno un centinaio di corvi, che, a differenza di quello che mi sarei aspettato dati la temperatura e il vento forte, non erano stretti uno accanto all’altro. Lì le alte torri erano un dormitorio, non un luogo scelto dai corvi per nidificare. Nella tundra i dormitori non abbondano certo, per cui le torri svolgevano entrambe le funzioni.

La mattina dopo mi svegliai al suono desolato degli ululati dei cani. Come a Iqaluit, i cani erano legati fuori dal centro abitato sul mare ghiacciato, più in basso rispetto alle case. Appallottolati e con la schiena al vento, mi guardarono passare con l’occhio che spuntava al di sopra della coda folta che tenevano avvolta intorno al corpo. Avevano tutti una scorta di corvi piuttosto numerosa. Un corvo in particolare, che battezzai «Coda spettinata», girò intorno allo stesso cane per diversi giorni di fila.

I pochi corvi che vagavano nei dintorni del villaggio in cerca di cibo erano assai più timidi di quelli di Iqaluit. Né contavano sulla spazzatura per sopravvivere: c’erano sacchi dell’immondizia sulle strade da almeno tre giorni e nessuno li aveva ancora distrutti. Evidentemente, gran parte dei corvi si procurava il cibo altrove. Capii che dovevano cacciare oltre il limite della banchisa, dove le correnti di marea mantengono liquida l’acqua di mare e dove si trova il pack. È qui che gli Inuit e gli orsi polari vengono a caccia di foche e trichechi.

Jona, uno degli studenti inuit di Mike, si offrì gentilmente di portarmi a vedere il limite della banchisa a bordo della sua slitta, a quasi un chilometro di distanza. Ci allontanammo dal bordo gelato ai margini del villaggio con i cani che arrancavano nella neve accecante. Gli ammassi di blocchi di ghiaccio turchesi e semitrasparenti erano ovunque e noi avanzammo serpeggiando tra di essi finché non arrivammo al limite della banchisa. L’acqua che scorreva senza rumore davanti a noi era nera come petrolio. Uno spettacolo inquietante.

La superficie era coperta di minuscoli cristalli di ghiaccio. Una foca mise la testa fuori dall’acqua e mi guardò, poi scomparve immediatamente. In lontananza si intravedevano i profili evanescenti dei banchi di ghiaccio alla deriva. Ero nel regno degli orsi polari, dei cacciatori di trichechi e dei corvi. Ora capivo come mai nessuno era parso entusiasta di portare un nuovo arrivato al largo su una barca sgangherata a sperimentare il mix letale di −30 gradi di temperatura, nebbia e acqua scura in movimento.

Vagammo per un bel po’, trovammo un igloo e vedemmo la striscia di sangue lasciata da una foca che era stata trascinata dai cacciatori sulla neve. Quando tornammo al villaggio, fui spinto da uno strano impulso a tornare indietro a piedi. Questa volta arrivato al limite della banchisa vidi due corvi appollaiati su un blocco di ghiaccio di fronte a me. Uno di loro si alzò in volo, virò nella mia direzione e tornò indietro passando sopra al punto dove poco prima avevo visto la foca. Poi tornò a posarsi sul blocco di ghiaccio accanto al compagno. Fossi stato un cacciatore, avrei potuto interpretare il comportamento del corvo come un invito ad avvicinarmi all’orlo della banchisa. In quel modo, mi sarei trovato vicino alla foca. Ma era probabile che se mi fossi mosso in un’altra direzione ne avrei comunque trovata un’altra.

Quando mi avvicinai, entrambi i corvi si alzarono in volo. Il sole era già basso all’orizzonte e con battiti d’ali morbidi e fluidi i corvi deviarono verso il villaggio dove i cani erano accoccolati nella neve, per poi divenire puntini neri all’orizzonte e sparire in direzione della torre DEW.

Nel pomeriggio tenni un altro seminario sui corvi del Maine alla scuola. Poi, io, Mike, sua moglie Ina e un gruppetto di studenti delle superiori andammo alla discarica, dove trovammo sei corvi. Non sembrava esserci molto cibo per loro, a parte un grottesco cane bruciato che spuntava dalla neve e un’iqumaq con ancora un po’ di carne all’interno. Le iqumaq sono «salsicce» lunghe poco più di un metro e spesse trenta centimetri fatte di carne e grasso di tricheco avvolti nella pelle dell’animale. Vengono interrate nel permafrost perché si conservino per mesi e per fare in modo che la carne fermenti e sviluppi il suo sapore.

Verso le tre del pomeriggio vedemmo i corvi tornare in massa dal pack alla torre DEW. Quando la caccia alle foche e ai trichechi è abbondante, gli orsi si limitano a mangiare il grasso lasciando il resto della carcassa. Ci pensano i corvi e forse le volpi artiche a far sparire il resto. Noah Piugaattuq, un vecchio cacciatore che avevo incontrato al villaggio, mi spiegò che quando arrivano alle carcasse i corvi sono in genere molto rumorosi, ma gli orsi si abituano ai loro richiami. Talvolta gli orsi sono attirati dai richiami dei corvi a mangiare carcasse di animali marini che questi hanno trovato per primi. Gli orsi che non hanno una carcassa di cui nutrirsi vengono attratti dai richiami dei corvi intorno al cibo. Gli Inuit imitano i richiami dei corvi per avvicinarsi agli orsi.

Avrei voluto potermi fermare più a lungo, ma dovevo prendere l’aereo per Igloolik. Mentre aspettavo il mio volo quel pomeriggio, il sole era ancora dieci gradi sopra l’orizzonte e vidi i corvi danzare nel cielo nella zona delle torri DEW. Erano rientrati al loro dormitorio almeno quattro ore prima del tramonto. Giocavano a coppie o in gruppi di tre, inseguendosi in voli sfrenati che li portavano in alto. Poi si buttavano in picchiata e scendevano facendo capriole. La caccia doveva essere stata abbondante: i corvi sembravano aver mangiato a sufficienza.

Nessun corvo mi aveva ancora indicato la presenza di una potenziale preda ritraendo l’ala, come descritto da Akaka Sataa a Iqaluit. Akaka mi aveva anche detto che per sollecitare quel comportamento era necessario un incantesimo da parte di un cacciatore e la formula magica non veniva facilmente rivelata al primo arrivato. In passato, lo sciamano veniva pagato per fare l’incantesimo, perché la formula magica era considerata di grande valore. Abe Okpik, un anziano di Iqaluit che in passato era stato cacciatore e il cui zio si chiamava solo Tulugaq (corvo), mi disse poi che i cacciatori in cerca di caribù sulla terra o di orsi polari sul ghiaccio, alla vista di un corvo guardavano in alto e lo chiamavano a gran voce per tre volte: «Tulugaq, tulugaq, tulugaq». Una volta che avevano attirato l’attenzione dell’animale, gli gridavano di piroettare in direzione della preda. Se il corvo emetteva per tre volte un richiamo melodioso simile al suono di un gong, i cacciatori seguivano la direzione indicata e uccidevano la preda. «Credevano ciecamente nei corvi e seguivano le loro indicazioni» disse Okpik. «E dopo aver ucciso il caribù o l’orso lasciavano sempre i bocconi migliori al corvo come ricompensa». L’idea che un cacciatore potesse fare un cenno a un uccello e che questi in tutta risposta fornisse al cacciatore l’informazione richiesta mi pareva assurda. Ma non volevo escludere a priori questa possibilità.

Solo i corvi manifestano il comportamento detto di ritrazione dell’ala (wing tipping). Chiunque abbia osservato i corvi in volo ne avrà a un certo punto visto uno che scende dal cielo avvitandosi su se stesso e contemporaneamente ritrae una sola ala, inclinandosi di lato. Osservammo questo comportamento a fine gennaio nel parco di Yellowstone, soprattutto quando i corvi volavano a coppie. Vidi un corvo ritrarre l’ala destra per ben cinque volte di fila e ogni volta il movimento era accompagnato da un suono metallico bitonale simile a quello di un gong, che avrebbe tranquillamente potuto essere il suono a cui si riferivano gli Inuit. Avevo osservato il wing tipping anche nel Maine, nei pressi di una carcassa, in un momento in cui i corvi avevano molto probabilmente la pancia piena ed erano pieni di energie. Ho sentito molte volte anche un richiamo simile ma a tre note, tuttavia non ne conosco il significato. Il mio amico Glenn Booma, che lo imita perfettamente, sostiene che esso attrae quasi sempre altri corvi. Potrebbe dunque trattarsi di un richiamo usato per dei conspecifici che viene poi utilizzato con lo stesso significato nei confronti degli umani. Ma che relazione c’era tra la ritrazione dell’ala e il richiamo e i cacciatori artici e le loro prede?

Nell’Artide la visibilità è ampia e si estende per miglia e miglia. Difficilmente un essere delle dimensioni di un caribù o di un uomo potrebbe sfuggire a un corvo in volo sopra le colline morbide. Per migliaia di anni e fino a un secolo fa gli unici esseri umani in quel paesaggio erano cacciatori in cerca di una preda, e i corvi avevano bisogno di loro per sopravvivere. Date queste premesse è possibile che essi abbiano stabilito la connessione tra uomini, caribù e cibo immediatamente. Ma un corvo può essere davvero in grado di comunicare la posizione di una preda?

Un corvo affamato o gravemente debilitato per mancanza di cibo intuisce che la presenza di esseri umani vicino ai caribù significa la possibilità di mangiare. In un verosimile scenario dell’evoluzione della comunicazione tra corvi ed esseri umani possiamo immaginare che un corvo affamato provasse entusiasmo quando, volando sopra un gruppo di cacciatori, intravedeva dei caribù all’orizzonte. E come altri corvi quando sono eccitati, potrebbe aver manifestato le proprie emozioni con il movimento dell’ala per poi proseguire oltre in direzione dei caribù, dove si sarebbe fermato in attesa del banchetto. In fin dei conti, ogni volta che in passato aveva visto cacciatori e caribù insieme, aveva sempre trovato interiora e altra carne fresca.

Dal canto loro i cacciatori potrebbero aver imparato che la presenza di uno o più corvi significava che c’erano mammiferi di grosse dimensioni nelle vicinanze. Da lì a dare per scontato che se il corvo volava fuori dalla loro vista, ad esempio oltre le colline, lì c’era anche la preda, il passo era breve. Probabilmente pensarono che il corvo avesse lanciato loro un segnale di proposito. Successivamente i cacciatori che vedevano un corvo passare in volo sopra di loro si sarebbero chiesti se il corvo li aveva visti e se li avrebbe di nuovo guidati verso la preda. Per attirare la sua attenzione, avrebbero gridato «Tulugaq, tulugaq». Se, guardando dall’alto, il corvo non avesse visto alcun caribù, si sarebbe trovato in uno stato d’animo di minore esaltazione; in questo caso forse avrebbe semplicemente continuato a volare senza fare alcun gesto, e i cacciatori pertanto non l’avrebbero seguito. Poiché i corvi vivono anche più di cinquant’anni, alcuni specifici individui potrebbero aver appreso i trucchi del mestiere del cacciare con gli esseri umani, e viceversa, e li avrebbero trasmessi ad altri in una relazione di rinforzo positivo reciproco; questa relazione avrebbe potuto col tempo trasformarsi in qualcosa di simile al noto esempio degli uccelli indicatori, che in Africa guidano le popolazioni locali ad alveari pieni di miele.

Il fatto che un corvo ritragga l’ala esattamente nella direzione delle prede mi sembra meno logico. Può darsi che i cacciatori sarebbero arrivati alle prede qualunque fosse la direzione indicata dal movimento dell’ala. Essendo stati avvertiti, avrebbero cominciato a guardare con maggiore attenzione, o forse si sarebbero spinti più lontano. Spesso i caribù si distribuiscono sul territorio in tutte le direzioni. Un cacciatore che dalla cima di una collina avesse avvistato dei caribù a est, per esempio, ne avrebbe trovati anche andando verso sud. In entrambi i casi il cacciatore che aveva avuto fiducia avrebbe avuto più successo di colui che non si era fidato, e il prezzo pagato per la formula magica gli sarebbe sembrato comunque giusto. Essendo io stesso cacciatore, so che la convinzione genera azione e senza azione non si può avere successo.

Un tempo seguire i corvi doveva essere una pratica molto diffusa, o non ne rimarrebbe traccia in tante favole eschimesi. Tutte le favole divertenti hanno sempre un opposto. Nella favola del corvo e del cacciatore, un cacciatore trova dei buchi da cui le foche escono a respirare, decide di accamparsi lì vicino e un corvo gli indica il punto esatto. Stupidamente, il cacciatore gli dà retta e si sistema dove gli è stato indicato. Durante la notte, un masso gli cade addosso dalla montagna e lo uccide. Il corvo scende a terra e, mentre becca gli occhi del cacciatore morto, dice: «Non so perché i cacciatori credono sempre alle mie stupidaggini».