ENTRE EL SUEÑO DE LA PLANTA de cemento y la realidad todavía mediaba un gran trecho. Lo primero que hicieron los hermanos fue juntar capital. La familia había ahorrado medio millón de dólares; hipotecaron a Vernet Construction por medio millón más; tío Arnaldo Rosales puso doscientos mil dólares; y Papá invirtió los doscientos mil de Clarissa, que era dinero del azúcar y venía originalmente de los “colmillús” que tanto habían hecho sufrir a abuelo Chaguito, pero como La Plata se había ido a la quiebra no sintió remordimiento al utilizarlo. Faltaban todavía doscientos mil dólares, y los hermanos sabían que tendrían que ir a la PRERA a conseguirlos. Cada vez que Chaguito pensaba en eso, se descorazonaba.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial el ejército y la Marina de los Estados Unidos necesitaban desesperadamente que se produjera cemento en Puerto Rico. Los ataques masivos de la Luftwaffe sobre Londres se intensificaron, y los ingleses se pusieron en contacto con Washington D.C. Necesitaban una bahía lo suficientemente grande para alojar un destacamento de la Marina Real en el Caribe, en caso de que los alemanes invadieran a Inglaterra. Se inició la búsqueda y se escogió la bahía de Ensenada, en el este de Puerto Rico, como un lugar idóneo. El dique de Carenas sería uno de los diques más grandes del mundo. Miles de toneladas de cemento se necesitaban para construirlo, y la Marina lo necesitaba lo antes posible.

El primer préstamo del gobierno federal para la planta de los Vernet—$5,000,000— se consiguió tres meses después, con el apoyo tanto de la Marina como del ejército norteamericanos. Aurelio y tío Ulises viajaron a Pennsylvania y compraron un horno viejo, un molino para moler el clinker y un generador eléctrico. Pero los submarinos alemanes que patrullaban el Caribe hundieron el barco que traía el equipo antes de llegar a la isla. La operación se repitió tres veces, y tres veces el horno y el molino terminaron en el fondo del Atlántico por culpa de los torpedos alemanes. La cuarta vez los hermanos tuvieron éxito. El horno y el molino llegaron sanos y salvos, pero el generador eléctrico y el equipo de engranaje del molino, que venían en otro barco, fueron a dar al fondo del océano.

Los hermanos estaban a punto de darse por vencidos, pero Chaguito no cejaba. “¡No hay nada imposible!” decía. “Construiremos la maquinaria que nos falta nosotros mismos”.

En la fundición nunca se había construido nada tan grande como el equipo de engranaje de la cementera. Tendría cuatro pies de diámetro y un pie de espesor, y pesaría varias toneladas. El horno de Vernet Construction, donde se fundían las masas de las centrales azucareras, no era lo suficientemente grande y no aguantaría aquel peso. Pero la capacidad de improvisación de Chaguito era inagotable. Le ordenó a sus hijos que fundieran seis planchas de hierro de dos pulgadas de espesor hasta formar con ellas un cilindro de cuatro pies de diámetro, y luego cortaron uno a uno los dientes del piñón. Cuando el equipo de engranaje estuvo terminado, era una joya.

Aurelio estaría a cargo del funcionamiento eléctrico de la planta, Damián del mecánico y Roque del químico. Ulises exploraría el territorio de los bancos, en busca del segundo préstamo que necesitaban para empezar la producción. Muy pronto, gracias a las habilidades comerciales que había heredado de Adela, el Federal Financial Reconstruction Office le prestó a Ulises un millón de dólares a un interés muy bajo, tomando la planta misma como colateral. Desde entonces en La Concordia le pusieron el apodo de “El mago de las finanzas”.

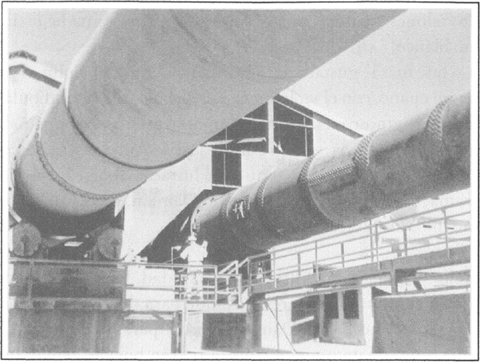

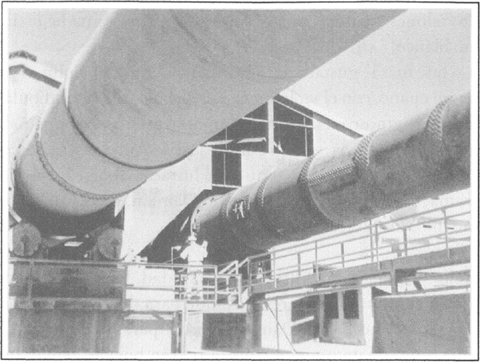

La familia compró una finca de caña a las afueras del pueblo. La caña se eliminó y el primer horno de la planta —el que escapó a los torpedos alemanes— se colocó en su sitio. Era un horno pequeño, sólo tenía 189 pies de largo y 10 pies de diámetro, y llegó en dos segmentos que los hermanos remacharon con sopletes en la fundición. También compraron un molino de segunda mano en Pennsylvania, que originalmente había servido para moler harina. Era mucho más grande de lo que necesitaban pero lo vendían barato porque el negocio de harina en Pennsylvania se había ido a justas a causa de la sequía, y los hermanos decidieron comprarlo.

El motor del molino era un Allis Charmer de mil caballos de fuerza. Funcionaba gracias a un curioso sistema de teclas que a Aurelio le pareció fascinante. Lo que lo hacía comenzar a girar era el stator —la parte estacionaria del motor— en lugar del rotor. Aurelio se enamoró de él cuando lo vio. Era como un juguete, y lo bautizó La Teclapepa. Cuando yo era niña Papá a menudo me llevaba a ver a La Pepa. Subíamos los cuatro escalones de cemento con barandilla de acero que conducían hasta ella, me colocaba una máscara con cristales redondos de color violeta frente a los ojos, abría una puertecita de hierro que parecía la visera de un capacete, y me levantaba en brazos para que me asomara por el hueco y viera lo que estaba adentro: un lago de fuego que estallaba en olas anaranjadas y giraba sin cesar.

Aquello me recordó el Infierno con que las monjas y los curas de la escuela nos amenazaban para que nos portáramos bien. Si el demonio existía, me dije, La Teclapepa era su tripa. Se tragaba las almas que morían en pecado mortal, y éstas caían dentro del horno y se quedaban allí atrapadas eternamente.

Cada vez que Mamá se enfurecía conmigo, me aseguraba que un día yo iría a parar a La Teclapepa. Al principio me aterraba, pero cuando vi los cuidos amorosos que Papá le proporcionaba —cada vez que el horno se descomponía, aunque fuera a las tres de la mañana, corría a la planta a arreglarlo él mismo porque nadie lo entendía cómo él, y unas cuantas horas de paro significaban miles de dólares que se iban por el tubo— se me quitó el miedo. En lugar de asociar a La Teclapepa con el pecado la relacioné con el bienestar de la familia porque cagaba oro.

Cuando por fin se inauguró la planta, La Teclapepa producía cuatro mil sacos de cemento diario. Para el 1944 se habían instalado tres molinos más y la planta producía 1,626,059 sacos de cemento Portland al mes, la mayoría destinados a las bases de la Marina y del ejército norteamericano en la isla. Para el 1945, cuando yo tenía siete años, los hermanos Vernet ya eran millonarios.

Ni mi padre, ni ninguno de mis tíos tuvo que servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial porque el funcionamiento de la planta se decretó imprescindible para la defensa nacional. El ejército, las Fuerzas Aéreas y la Marina norteamericanas establecieron bases por toda la isla, y se construyeron con Cementos Estrella. Miles de soldados puertorriqueños salieron de ellas para combatir en Europa.

Los Vernet dormían tranquilos porque pensaban que habían hecho su fortuna limpiamente, sin tener que quitársela a nadie. Su situación era muy distinta a la que había tenido que enfrentarse abuelo Álvaro, por ejemplo, que había luchado con uñas y dientes para que los centralistas americanos no le arrebataran sus tierras.

Una vez se terminaron de construir las bases del ejército y de la Marina, surgió un segundo proyecto que ayudó a los Vernet a consolidar su capital. El Federal Home Administration anunció que le haría accesible al pueblo préstamos a treinta años, pero que las casas tendrían que construirse de cemento. Sólo así podrían servir de colateral para los préstamos. Las viviendas de concreto empezaron a multiplicarse por toda la isla. En los suburbios de la capital se construyeron dos avenidas paralelas importantes, ambas rodeadas por caseríos de clase media: una era amplia y estaba sembrada de palmas reales, la Avenida Franklin Delano Roosevelt. La segunda era una calle estrecha más que una avenida, pero la gente se empeñó en llamarla Avenida Eleanor Roosevelt. Y al final de ambas uno podía imaginarse fácilmente a los hermanos Vernet parados en la acera, sonriendo de oreja a oreja mientras le vendían sacos de cemento a los transeúntes.

Aurelio nunca olvidó la promesa que le hizo a Adela cuando estaba moribunda. En cuanto la planta de cemento empezó a operar, implementó en ella los mismos principios masónicos de Vernet Construction: se estableció un plan de salud para los trescientos empleados y un plan de retiro para los envejecientes, e insisitió en que se le pagara a los obreros el salario mínimo federal —un dólar la hora para aquella época.