La primera gramática impresa en el Nuevo Mundo

Coinciden varios cronistas de la Nueva España en el siglo XVI al afirmar que el reino de Michoacán tenía muy grande importancia, casi tanta como el de los mexicas. Así, fray Bartolomé de las Casas notó que: «La provincia de Mechoacán, que es como cuarenta leguas de México, era otra tal y tan felice y llena de gente como la de éste».1 Atendiendo, por su parte, fray Gerónimo de Mendieta, a la importancia que concedían los franciscanos al pueblo tarasco, escribió: «Después de esta provincia del Santo Evangelio [de México] siempre tuvo aquella de Michoacán más copia de varones santos que otras de las Indias».2 Esta importancia del antiguo reino de Michoacán, reconocida desde temprana fecha por los españoles, explica que pronto se dejara sentir un grande interés por conocer la lengua que allí se hablaba y preparar una gramática de ella.

A tierras michoacanas llegaron, desde la tercera década del siglo XVI, varios misioneros franciscanos. Al parecer, fray Jerónimo de Alcalá se encontraba allí desde temprana fecha, según lo consignan los Anales de Tarécuato.3 De él se sabe que llegó a gozar de fama de ser buen conocedor de la lengua purépecha, tanto que el cronista de su orden, Francisco Gonzaga, notó que fue «el primero que escribió y supo la lengua michoacana».4 Precisamente por estar enterado de esto, el virrey Antonio de Mendoza, al visitar Michoacán en 1539, pidió a Alcalá que inquiriera sobre las creencias, historia y costumbres del pueblo tarasco. Para satisfacer tal encargo, Alcalá de inmediato puso manos a la obra.

Como lo habían hecho fray Andrés de Olmos y fray Toribio de Benavente Motolinía, Alcalá tomó contacto con los viejos de la ciudad de Michoacán, o sea Pátzcuaro, entre ellos el gobernador Pedro Cuinierángari, el Petámuri u orador oficial y con varios sacerdotes indígenas, algunos de elevado rango. Al entregar años después al virrey Mendoza la que se conoció como Relación de Michoacán, entre otras cosas le dijo refiriéndose a la lengua purépecha:

Vuestra Señoría verá que las sentencias van sacadas al propio de su estilo de hablar, y yo pienso ser notado mucho en esto, mas, como fiel intérprete, no he querido mudar de su manera de decir, por no corromper sus sentencias. Y en toda esta interpretación he guardado esto, si no han sido algunas sentencias y muy pocas, que quedarían faltas y diminutas si no se añadiese algo; y otras sentencias van declaradas porque las entiendan mejor los lectores, como es esta manera de decir no cuche hepu hucari xaca, que quiere decir en nuestro romance al pie de la letra: No tenemos cabezas con nosotros. Y no lo toman ellos en el sentido que nosotros, mas entendían en su tiempo cuando estaban en alguna aflicción o pensaban ser cautivados de sus enemigos y que les cortarían las cabezas y las pondrían en unos varales, juzgábanse que ya las tenían cortadas, y por eso decían que no tenían cabezas consigo.5

Ahora bien, muy poco antes de que Alcalá entregara la Relación al virrey, el también franciscano de origen francés fray Maturino Gilberti había llegado al pueblo de Tzintzuntzan en 1542 para iniciar allí sus trabajos apostólicos. Para mejor proceder se consagró a aprender a fondo la lengua purépecha. Y como lo había hecho fray Jerónimo, acudió a algunos viejos que lo adentraron no sólo en sus antiguas creencias, sino también en el conocimiento de su lengua.

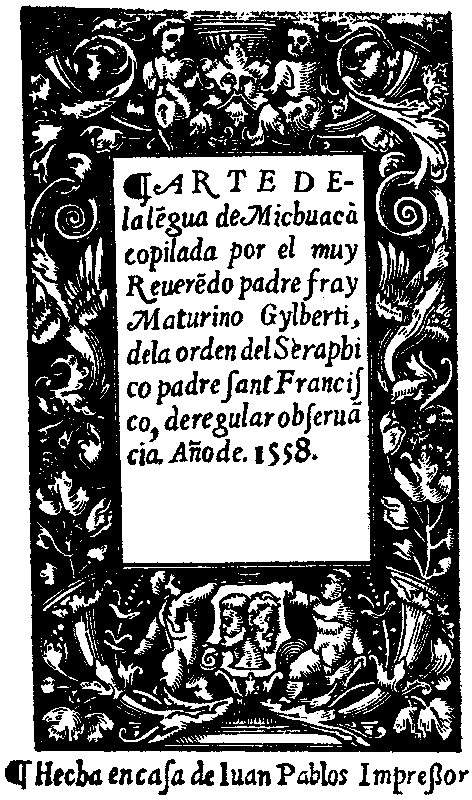

Cosa extraordinaria es que tan buena habilidad tuvo Gilberti en el estudio del purépecha que en poco más de diez años llegó a distinguirse como el mejor conocedor de ella. Como algo digno de los más célebres humanistas del Renacimiento, en el lapso de un año, del 8 de octubre de 1558 al 7 de septiembre de 1559, publicó cuatro tratados en la lengua de Michoacán, entre ellos el Arte y el Vocabulario. El purépecha no sólo se redujo entonces a arte, sino que fue ya también vehículo de comunicación impresa para transmitir conceptos de la doctrina cristiana. El arte de la lengua de Michoacán, que se publicó en México en casa de Iuan Pablos, en 1558, vino a ser así la segunda gramática de una lengua indígena americana y la primera entre todas las que se imprimieron de cualquier lengua hablada en este continente.

FRAY MATURINO GILBERTI. SU VIDA

En tierras michoacanas, y de modo particular en Tzintzuntzan, laboró el franciscano Maturino Gilberti a poco de su llegada a México en 1542.6 Y fue también en Tzintzuntzan donde, cuarenta y seis años más tarde, en 1585, murió el que con justa razón se merece el título de precursor en el saber lingüístico acerca del purépecha.

De Gilberti se sabe que había nacido hacia 1508 en Tolosa, en la Aquitania, al sur de Francia.7 Se desconoce, en cambio, quiénes fueron sus padres y cuál fue el ambiente familiar en que se crió. Cabe inferir al menos que su niñez debió transcurrir en el seno de una familia de arraigado cristianismo y de ciertos recursos económicos. Ello se desprende de lo que llegó a ser su inclinación religiosa y del hecho de que realizara estudios de artes en la célebre universidad de su ciudad natal.

No se sabe en qué circunstancias ingresó en la orden franciscana, pero consta que ello tuvo lugar en 1524 en la ciudad de Parthenay.8 Quince años después Gilberti se embarcaba con rumbo a Veracruz, recién reclutado como misionero casi seguramente por el también francés de Aquitania, fray Jacobo de Testera. El viaje, encabezado por dicho fraile, constituyó la que se conoce como «barcada» franciscana de 1542. Con él atravesaron el océano varios frailes, algunos de ellos franceses que luego se distinguieron también en México como Juan Focher y asimismo, aunque parezca extraño, el danés Juan Daciano. Éste, al igual que Gilberti, el agustino fray Alonso de la Veracruz y, por supuesto, el obispo don Vasco de Quiroga, junto con otros, habrían de trabajar denodadamente en la defensa y mejoramiento de los purépechas.

La vida de fray Maturino transcurrió sobre todo en varios lugares de Michoacán.9 Algún tiempo estuvo en la capital del virreinato, donde en 1557 hizo su profesión religiosa solemne como fraile en San Francisco. Su temprana estancia en tierras michoacanas y en otros sitios cercanos puede inferirse del hecho de que relativamente pronto, con las expresas aprobaciones de fray Jacobo Daciano, del arzobispo de México Alonso de Montúfar y del virrey Luis de Velasco, sacara a la luz en 1558 su Arte de la lengua de Mechuacán, dedicada a don Vasco de Quiroga. Dio también dictamen favorable el clérigo Diego Pérez Gordillo, quien, años más tarde, llegó a ser uno de sus críticos más duros. Fue este arte o gramática del purépecha la primera obra suya de las varias que pudo preparar y publicar. Y, hay que repetirlo, fue asimismo la primerísima aportación gramatical que apareció ya impresa de una lengua del Nuevo Mundo. En ella Gilberti deja ver su fina percepción lingüística, como lo han mostrado quienes se han ocupado de su estudio en sus varias reproducciones.

A tan significativa aportación siguieron muy pronto y como en cascada otras publicaciones en la misma lengua purépecha: el Thesoro Spiritual en lengua de Michoacán en 1558 y el Diálogo sobre doctrina christiana en lengua de Michoacán, aparecido un año después. Esta obra iba a ser objeto de grandes contradicciones pues se le achacaron errores y proposiciones temerarias.

El Vocabulario en lengua de Mechoacán se publicó asimismo en 1559, dedicado también a don Vasco de Quiroga. Fue este vocabulario sólo cuatro años posterior al de Alonso de Molina de la lengua castellana con sus correspondencias en la mexicana o náhuatl. El de Gilberti tiene sobre él un mérito muy especial: fue el primer léxico bidireccional entre una lengua amerindia y la castellana.

A este conjunto de obras siguió años más tarde el Thesoro espiritual de pobres (1575), que vino a enriquecer su gran corpus en lengua purépecha.10 Y debe mencionarse que fray Maturino escribió además muchos sermones y exhortaciones que hasta hoy han permanecido inéditas. Pero, más allá de todas estas aportaciones acerca del purépecha, lengua que Gilberti conoció como ningún otro de su tiempo, conviene recordar lo expuesto por él mismo en el testimonio que rindió ante el inquisidor Esteban del Portillo en 1571. Declaró entonces que «ha deprendido siete lenguas de indios y que la que más ha usado es la tarasca». Se sabe además, por otra parte, que entre tales lenguas estaban la mexicana o náhuatl, así como el otomí, el matlatzinca y el chichimeca.

Hombre dotado de tan extraordinarias dotes lingüísticas, Maturino, cual suele acontecer, pronto despertó envidias y animadversiones. Triste es tener que recordar que entre quienes con mayor fuerza y tenacidad lo impugnaron estuvo don Vasco de Quiroga con sus clérigos seculares Diego Pérez Gordillo y Francisco de la Cerda, a los que se sumaron más tarde otros. Tal fuerza y difusión alcanzaron los cargos que se hicieron a Gilberti que llegaron éstos a provocar las intervenciones de dos de los sucesores de don Vasco en el obispado de Michoacán. Otro tanto ocurrió con el arzobispo de México, fray Alonso de Montúfar, del virrey don Luis Velasco, del Consejo de Indias y del mismísimo Felipe II.

Los cargos se centraron principalmente en lo expuesto por fray Maturino en su Diálogo de la doctrina christiana. Entre otras cosas sus adversarios adujeron que en dicha obra había proposiciones malsonantes y aun heréticas, en particular las referentes a la Santísima Trinidad, a las buenas obras que hacen los pecadores, a la adoración de las imágenes de los santos, a la salvación de infantes aun sin la recepción del bautismo.11 De todo esto se derivó la prohibición del dicho Diálogo.

A las mencionadas acusaciones se sumaron otras, como las que motivaron unos testimonios rendidos en noviembre de 1560 ante el arzobispo Montúfar, en los que declararon varios purépechas que, según dijeron, habían escuchado un sermón de fray Maturino en el pueblo de Tajimaroa. Entre otras cosas le achacaron haber dicho que los había exhortado a leer el libro suyo que Montúfar había prohibido. Además los testigos aducidos expresaron que fray Maturino había dicho que el mundo había de acabarse dentro de un año y que vendrían de Castilla hombres que iban a predicar otra fe religiosa, contraria a la católica.12

Maturino no dejó por todo esto su labor misionera ni la preparación de otras importantes obras. Consta así que fue por entonces padre guardián de Zinapécuaro y también de Uruapan y de otros lugares de Michoacán. Lo verdaderamente doloroso y difícil para él fue que las persecuciones de que se le hizo víctima prosiguieron con algunos intervalos hasta el momento de su muerte y aun años más tarde. Además de defenderse de palabra y por escrito, en algunos casos con cierta dureza, pudo escribir y publicar las siguientes obras: Raíces de la lengua tarasca (1559); la que se conoció como Grammatica Maturini (1559), que fue un libro de texto para el estudio del latín, teniendo probablemente en el pensamiento a los estudiantes indígenas del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Asimismo vio la luz su Thesoro espiritual de pobres (hacia 1578). Incluso en sus últimos años, en los que se vio afligido por el mal de gota, preparó otros trabajos, todos ellos en lengua purépecha.

A la luz de lo que fue la actividad lingüística, casi febril, de Gilberti conviene preguntarse por qué sobre todo su Diálogo de la doctrina christiana en lengua de Mechoacán fue objeto de tantas censuras. Lo primero que debe tenerse presente es que varios teólogos de reconocido prestigio habían dado dictámenes favorables acerca de dicha obra e incluso habían escrito al rey solicitando se levantara la prohibición en contra de ella. Entre quienes así se manifestaron estaban el profundo conocedor del purépecha fray Juan Baptista de Lagunas, fray Juan de Ayora, fray Cristóbal de Bribiesca y fray Diego de Chávez. A tales pareceres se sumó el del bien conocido teólogo, filósofo y jurista agustino Alonso de la Veracruz, a la sazón maestro en la Universidad de México.

Tratando de explicar por qué, a pesar de tales pareceres favorables, la obra de Gilberti continuó en la mira de sus adversarios y de los inquisidores, Benedict Warren, el más prestigiado estudioso de cuanto aportó fray Maturino, expresa que probablemente quienes lo atacaron:

[…] 1o vieron como un aspecto de las controversias religiosas que habían desgarrado a Europa durante los años anteriores y no en términos de las necesidades espirituales de los nuevos conversos que requerían explicaciones sencillas en su propia lengua. [Y añade:] La preocupación por detalles minuciosos teológicos que recorría Europa en el siglo XVI siguió como un obstáculo a la circulación del Diálogo.13

Esta explicación puede complementarse a la luz de varios hechos. Uno fue el de la participación de fray Maturino en la confrontación de los señores de Tzintzuntzan en contra de don Vasco de Quiroga, que quiso trasladar la capital de Michoacán a Pátzcuaro, donde estableció su sede episcopal. Otro elemento, que verosímilmente influyó en esto, fue el creciente antagonismo que se dejaba sentir entre el clero secular, al que pertenecía el obispo don Vasco, y los miembros de las varias órdenes religiosas, en particular los franciscanos, que actuaban con bastante libertad en virtud de los privilegios que se les habían concedido.

En este contexto podrá comprenderse no sólo la prohibición del Diálogo de doctrina christiana en lengua de Mechoacán sino también denuncias como las que expresó el obispo sucesor de don Vasco, también del clero secular, Antonio Morales Medina. Declaró él que «el mismo Maturino lo hace leer», refiriéndose al Diálogo, y que asimismo Gilberti se había expresado «contra el santo obispo nuestro predecesor —es decir, don Vasco— con mil testimonios y falsedades, porque vea vuestra merced hasta dónde llega el atrevimiento de estos frailes».

En medio de esta y otras contradicciones transcurrió la vida del infatigable franciscano Maturino Gilberti. Murió él, como ya se dijo, en 1585 en su convento de Tzintzuntzan, adonde lo llevaron en andas sus seguidores purépechas. Y si Gilberti desconoció cuál iba a ser la suerte de sus magnas aportaciones, cabe al menos aludir a dos reales cédulas de Felipe II al virrey Martín Enríquez. En una, de fecha 27 de marzo de 1571, como haciéndose eco de las acusaciones en contra de Gilberti, declara saber que en el obispado de Michoacán. […] están fray Maturino Gilberti [y otro que], «además de ser de nación francés, no se tiene buena satisfacción de su vida y ejemplo, por lo que ordena proveer cómo luego salgan de la dicha Nueva España».14

En abierto contraste con lo manifestado en esa real cédula, el mismo Felipe II suscribió otra, el 15 de mayo de 1572, dirigida al mismo virrey. Revoca allí la orden anterior de enviar a España a Gilberti y añade que:

Porque se nos ha hecho relación que el dicho Maturino hará falta en esa tierra por ser hombre de buena vida y lengua y de mucha opinión entre los indios y viejos, y muy antiguo en ellos, yo quiero ser informado de la calidad y bondad, vida y costumbres del dicho fray Maturino y del fruto que ha hecho en esa tierra con su doctrina y ejemplo.15

Verosímil es que Gilberti no haya conocido lo que expuso el rey en esas cédulas. Y desde luego cierto es que, padeciendo hasta el fin contradicciones, no pudo prever lo que iba a ocurrir con su Diálogo de doctrina christiana y las otras obras que escribió.

Hoy sabemos que la magna aportación de Maturino Gilberti no ha caído en el olvido. Prueba de ello es lo que se conoce como «Proyecto Gilberti»,16 emprendido desde 1992 por El Colegio de Michoacán. Teniendo como editor general al ya mencionado doctor Benedict Warren y como coordinador del proyecto al doctor Agustín Jacinto Zavala, con la participación de un grupo de distinguidos investigadores, el proyecto se dirige a publicar con cuidadosos estudios la totalidad de las obras y los escritos inéditos de Gilberti.

Este valioso corpus de enorme interés para los estudios purépechas y mesoamericanos en general está en vías de ser plenamente rescatado. Ello será el más grande homenaje a Maturino Gilberti, precursor de la lingüística en torno a una lengua que continúa escuchándose en tierras michoacanas y que bien merece perdurar como riqueza que pertenece al tesoro de la diversidad cultural de México y del mundo.

EL «ARTE DE LA LENGUA DE MICHUACÁN»: ELABORACIÓN

Un día de octubre de hace 450 años las prensas de Iuan Pablos en la ciudad de México sacaban a la luz la primera gramática que se publicaba en la Nueva España y también en el Nuevo Mundo, escrita por un franciscano francés avecindado en Tzintzuntzan.

Como en el caso de tantos religiosos, de Maturino Gilberti se sabe poco de sus años en el Viejo Mundo. Mucho se sabe en cambio de sus tareas en el Nuevo, gracias sobre todo a Benedict Warren, quien se ha entregado con pasión a rescatar la figura del misionero y a publicar sus trabajos lingüísticos.17 Gilberti alcanzó su madurez y su destino en el mundo americano: en él encontró su morada, su misión trascendente, su quehacer académico. En el convento de Santa Ana de Tzintzuntzan aprendió la lengua de la tierra para comunicarse con los purépechas y compartir con ellos su pensamiento y sus vivencias. Afloró en Tzintzuntzan su capacidad digna de los mejores humanistas del Renacimiento: en el transcurso de un año —del 8 de octubre de 1558 al 7 de septiembre de 1559— publicó cuatro tratados en la lengua de Michoacán, como ya se ha dicho; dos de índole lingüística, el Arte y el Vocabulario, y dos de contenido religioso, El Thesoro spiritual y el Diálogo de la doctrina christiana. Una obra más cierra esta etapa única en la vida de Maturino, la Grammatica Maturini, para los estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.18

Aquellos años fueron el mejor momento en la vida de Gilberti, porque la publicación de cinco tratados en dos lenguas diferentes no tiene paralelo en la codificación de las lenguas americanas y, si volvemos los ojos al Viejo Mundo, tampoco hallamos un momento como éste en el que salieran a la luz juntas varias publicaciones en dos lenguas. Es verdad que para 1558 ya existían gramáticas de algunas lenguas europeas elaboradas por autores que hoy son figuras en la historia de la lingüística, como el sevillano Antonio de Nebrija (1444-1522), el portugués Fernando de Oliveira (1507-c.1581) o el francés Louis Meigret (1510-1558). Pero ningún gramático o lexicógrafo del Renacimiento logró imprimir, en un tiempo tan corto, cinco tratados como los de Gilberti. Una verdadera proeza lingüística gracias a la cual el reino de Michoacán se convirtió en un foco vanguardista en el despertar de la lingüística y la filología del Nuevo Mundo. Quizá por ello su obispo, Vasco de Quiroga, sintió amenazada su clerecía ante el poder de los franciscanos, quienes, dueños de la lengua, podían evangelizar profundamente y ganar un lugar privilegiado en el corazón de los nuevos conversos. Un año después, en 1559, Quiroga comenzó contra él una persecución que duró tanto como la vida del franciscano.

Cuando Maturino llegó a Tzintzuntzan, su hermano de orden Jerónimo de Alcalá estaba terminando la famosa Relación de Michoacán y posiblemente a través de ella y del equipo de redactores purépechas entró en contacto con la lengua y cultura de los que iba a evangelizar. Es más que probable que con ellos y con otros franciscanos comenzara la tarea de elaborar escritos que poco a poco llegaron a ser libros y, una vez arreglados y corregidos, fueron impresos en la ciudad de México en los años de 1558 y 1559. La magnitud de la obra de Maturino es tal que sólo se puede entender como una obra comunitaria de maestros y alumnos, de frailes y conversos. Así se dice en el título: Arte de la lengua de Michuacán, «compilada» por Maturino Gilberti. Y más expresamente en el «Prólogo»: «he acordado de hazer y ordenar lo mejor que me ha sido posible esta artezica: en la cual va reformado y enmendado en los vocablos y ortografía lo que hasta agora ha sido mal puesto en las escripturas de mis antecesores».

La elaboración del Arte marca un punto de partida en la lingüística purépecha, pues toda gramática es una puerta de entrada a la lengua y a cualquier estudio sobre ella. Dedicada a Vasco de Quiroga (c. 1478-1565), llevaba las aprobaciones de su cofrade Jacobo Daciano (c. 1484-1567) y de los agustinos Alonso de la Veracruz (1507-1584), provincial, y Miguel de Alvarado, prior de Tiripetío; también las de dos clérigos, Diego Pérez Gordillo y Francisco de la Cerda. Las aprobaciones eran también para el Vocabulario y el Thesoro. A estas firmas se sumaban las del arzobispo Alonso de Montúfar (1489-1572), del virrey Luis de Velasco padre (1511-1564), y del provincial de los franciscanos Francisco de Toral (m. 1571), entusiasta de las investigaciones de fray Bernardino de Sahagún (1499-1590). En dichas aprobaciones, todos ponderan la utilidad de que se impriman las obras de Gilberti «para el bien de los naturales y el servicio de Nuestro Señor». De nuevo en el Vocabulario, Maturino dedica el libro a Vasco de Quiroga (c. 1480-1565). En el «Proemio y epístola al muy ilustre reverendíssimo señor don Vasco de Quiroga primer obispo meritíssimo de Michoacán», dice: «tengo confiança en que en esta jornada no seré perdidoso ni mi trabajo aurá sido en vano». No imaginaba el franciscano que tres meses después este obispo «meritíssimo» se convertiría en su más firme y duro perseguidor.

UNA NUEVA TRAZA GRAMATICAL

Para redactar su Arte, Gilberti contó con varias herramientas: en primer lugar con un gran conocimiento de la lengua hablada y con la colaboración cercana de los alumnos formados en el convento de Tzintzuntzan. Por otro lado, como franciscano y universitario, conocía bien la gramática latina de Elio Donato (c. 350 d. C.) y de Antonio de Nebrija, y quizá de algún otro autor de los que circulaban en las universidades europeas, como Lorenzo Valla (1407-1457) o Despauterius (Jan Despauter, c. 1460-1520). Pero además, como franciscano muy cercano al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, conoció el Arte de la lengua mexicana preparada pocos años antes por fray Andrés de Olmos (c. 1485-1571).19 Precisamente de esta obra tomó la traza, la nueva arquitectura en tres libros, en lugar de los cinco que Nebrija había fijado en sus Introductiones latinae. Olmos había roto el paradigma clásico y Gilberti refrendó esta ruptura y fijó su propio paradigma gramatical en el que quiso reflejar la naturaleza incorporante de la lengua de Michoacán. Gilberti se percató de inmediato de que el purépecha difería por completo del náhuatl en cuanto a su fonología y a su léxico. También se dio cuenta de que en cuanto a su estructura, guardaba alguna semejanza con él. Dicho de otra forma, percibió ciertas similitudes en la morfología y sintaxis de ambos idiomas. Éstos, como otras lenguas mesoamericanas, comparten dicho carácter polisintético-incorporante y la existencia de afijos y otras partículas dotadas de funciones afines.

Recordemos que, al regresar de Italia, Antonio de Nebrija publicó en Salamanca sus Introductiones latinae, en las que fijó el paradigma gramatical grecorromano desde una perspectiva renacentista. Su libro pasó a ser modelo de estudio del latín por su sencillez, claridad de exposición y nuevo orden, imponiéndose sobre otros tratados gramaticales famosos en la Edad Media. En sus Introductiones, Nebrija distribuyó la materia gramatical de la lengua latina en cinco libros, y en ellos, siguiendo un orden de lo fácil a lo difícil, delimitó los rasgos esenciales de la lengua, los que la hacen diferente de otras y le dan su identidad: declinaciones para los casos, conjugaciones para los verbos, derivación de palabras, etimología o partes de la oración, sintaxis y prosodia. Rápidamente recordaremos que en el libro I, Antonio presenta los modelos de declinaciones y conjugaciones; en el II se adentra en la formación de nombres y verbos; el III está dedicado a cuestiones teóricas, definiciones, ortografía y letras y a etimología (hoy morfología) y dicción; el cuarto a sintaxis y el quinto a prosodia (cantidad silábica, pies y versos).20 En realidad, Maturino cita a Nebrija en su obra e incluso lo pone de ejemplo al hablar de las preposiciones. Afirma que «en esta lengua no se puede decir «oy [oí] la gramatica de Antonio sino, en purépecha, en forma actiua: Antonireni hurendati gramatica. Antonio me enseñó la gramatica» [f. 99v].21

La gramática de Gilberti se estructuró alrededor de un esquema tripartito: la primera parte trata de la declinación de los nombres y pronombres y la conjugación de los verbos; la segunda, de las ocho partes de la oración «en la mesma orden que en la grammatica. La tercera trata de la orthographia y de la composición de los verbos con sus partículas, a la qual va añadido el modus dicendi […] y ciertos modos de hablar, los quales no tienen cierta regla mas de ser el phrasis de hablar entre ellos» [Preliminares, 5v]. Ante esto, podemos preguntarnos: ¿qué hay de originalidad en la traza respecto de la de Olmos? Se puede anticipar que bastante, ya que Gilberti dispuso la materia gramatical en diferente orden, según un criterio propio, lo cual implica una novedad. Así, en la primera parte incluyó la declinación de nombres y pronombres y la conjugación de los verbos, mientras que Olmos sólo incluye el estudio de las partes nominales de la oración —nombre, pronombre y adjetivo— como se ha visto en el anterior ensayo. En la segunda, Gilberti presenta las ocho partes de la oración «como en la gramática», es decir, como un conjunto constitutivo de los diversos componentes de la frase, como un todo morfológico. Olmos, a su vez, dedica la segunda parte al verbo, pues considera que «en todas las lenguas, en ellos [os verbos] está la armadura del bien hablar» («Comiença la segunda parte», f. 44r). Vemos aquí que Gilberti privilegia el conjunto y Olmos una de sus partes, para él la más importante; pero ambas perspectivas son comprensibles y explicables. Por último, en la tercera, ambos se acercan, en cuanto que los dos se interesan por el estudio de la ortografía y por las maneras de hablar, el modus dicendi, todo ello enfocado a que el lector se adentre en la función pragmática de la lengua, en la comprensión del habla.

En suma, el esquema tripartito es el mismo en Olmos y en Gilberti, aunque cada uno tiene sus propios criterios al distribuir la materia gramatical para su mejor comprensión, lo cual los hace originales. Por último, necesario es añadir que ambos autores, al tratar de las partes de la oración, unen morfología y composición, suprimiendo el vocablo tradicional de sintaxis, como ya se ha visto en las páginas anteriores. Esto supone un nuevo paradigma, hoy diríamos morfosintáctico, que tuvo mucho éxito porque, como veremos en las páginas que siguen, fue una acertada respuesta a la estructura incorporante de las lenguas mesoamericanas. El concepto de composición fue aceptado por los gramáticos novohispanos casi sin excepción.

LOS PROLEGÓMENOS AL «ARTE»: EPÍSTOLA Y AVISOS

Maturino, vale repetir, cimentó su propio esquema en fuentes gramaticales clásicas y en una naciente tradición franciscana presente en el Arte de Olmos; a estas tradiciones aportó su propia inventiva. Y naturalmente comenzó su obra con los preliminares acostumbrados: una «Epístola al yllustríssimo y reuerendíssimo Señor don Vasco de Quiroga, primero obispo de Mechuacán y del consejo de su majestad». En ella, en tono bíblico, justifica su trabajo con la necesidad de saber lenguas para romper la soberbia de los hijos de Adán que edificaron la torre de Babel y quedaron sin poder comunicarse: «Del qual trabajo queriendo yo ser participante (pues tampoco me eximo de la común herencia del crimen cometido por nuestros antecesores), puse diligencia en componer esta arte y traducir este dictionario de lengua española en lengua de Michuacán y la de Michuacán en la española». En fin, en la «Epístola», como buen franciscano, resalta la humildad y también la utilidad de la obra y, sobre todo, que sea Dios servido.

Sigue la licencia del arzobispo Alonso de Montúfar, quien pondera la obra con base en las opiniones de fray Alonso de la Veracruz, agustino; fray Jacobo de Dacia, franciscano, y las de los clérigos Diego Pérez Gordillo y Francisco de la Cerda, estos últimos recomendados por Vasco de Quiroga. Asimismo, el virrey Luis de Velasco da licencia de impresión del Arte, además del «vocabulario y devocionario», a Iuan Pablos el 12 de agosto de 1558. A estos permisos siguen las aprobaciones de la obra: la de Jacobo Daciano en latín, en la que alaba la sentencia, el verbo y la verdad del autor, y la de Diego Pérez Gordillo, quien afirma que «todo está muy católico y con sólida doctrina».

Comienza la obra con la división en las tres partes ya dichas y con un «Prólogo» del propio Gilberti. En él expone razonadamente los daños que se experimentan en la tierra por falta de no entender bien la lengua de los naturales. Especialmente, los ministros de la fe necesitan saberla muy bien para ser predicadores de verdad, según lo dice San Pablo: Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.

Es ésta una razón que lleva a otra, la justificación de la obra, con la que da principio el Arte. He aquí las palabras del propio Gilberti:

Y si hasta agora los nahuatlatos no han salido con la lengua en tanta perfectión como seria menester […] todo ha sido por falta de no auer arte […] He acordado de hazer y ordenar lo mejor que me ha sido possible esta artezica: en la qual va reformado y emendado en los vocablos y orthographia lo que hasta agora ha sido mal puesto en las escripturas de mis antecesores.

Claramente, Maturino reconoce la labor de sus predecesores y su propia responsabilidad ante la evangelización. Y con estas palabras comienza una serie de cuatro Avisos de índole fonética y de gran valor para cualquiera que se acerca al purépecha [f. 7v-11v]. En el primero, que consta de cuatro reglas, expone la forma de pronunciar varios vocablos en los que entran africadas y africadas aspiradas. Primera regla: los escritos con tza, tze, tzi se pronuncian diferentes que los escritos con ça. ce. ci. ut 22 tzahcamani. ‘blanquear alguna cosa’, y çahcamani, ‘enxugarse el agua’. Segunda regla: los escritos con tsi. significan de una manera y los con tzi otra, como tsitsis. ‘avispa’ y tzitzis. ‘hermoso’. Tercera regla: los vocablos con h. en medio significan cosa distinta de los que no la tienen; así, eráhtani. ‘relevar a uno del trabajo de otra cosa’; eratani. ‘tener en algo o acatar’. Cuarta regla: los vocablos escritos con ths. quieren decir algo diferente de los escritos con thz. como thsirimu. vere,23 ‘en verdad preguntando’; thzirimu. ‘árbol’.

El Aviso segundo se refiere a un rasgo general del tarasco: «en esta lengua hay muchos vocablos cuya pronunciación es muy más rezia que las comunes en el romance castellano ça. ce. ci. ço. çu. o con sa. se. si. so. su; por esto menester es fingir algunas letras las quales sean señal de su recta pronunciación, assí como en los vocablos puestos en el principio de la primera regla del primero aviso, tzahcamani» [f. 8r y v]. Sigue su explicación abundando acerca de que hay pronunciaciones pectorales, «a las quales menester es fingir aspiración allende de la t. así como has visto en los vocablos puestos en la cuarta regla del Aviso primero. Otras ay guturales para cuya recta pronunciación la primera sílaba se ha de escribir añadiéndole h como has visto en la tercera regla». Advierte también que para captar la recta pronunciación de la lengua, necesario es escuchar con diligencia a sus hablantes [f. 8v]. Este Aviso segundo incluye también otra consideración: «que hay muchos vocablos que en latín llamamos aequiuocos, de dos significaciones porque su significado solamente se conoce en el acento como véquanhaxeti. ‘es cosa linda’ y vequánhaxeti. ‘es cosa terrible’ [f. 9r].

El Aviso tercero, breve, informa de los acentos, de los cuales dice que no siempre van conforme a los de la latinidad o romance, sino que hay muchos vocablos «los quales se han de pronunciar sin ningún acento o detenimiento» [f. 9v]. Respecto del Aviso cuarto, el último, vale la pena describirlo con detalle, ya que en realidad es todo un silabario. Comienza con las sílabas de las que carece esta lengua, lo que era tradicional en la enseñanza del latín, siempre a partir del griego según el modelo fijado por Marco Fabio Quintilino (30-98 d.C.) en su obra De Institutione oratoria, redactada en la década final del siglo I de nuestra era. Al principio de ella, cuando el autor habla de las letras como primer elemento de la gramática, recuerda que «Todos los gramáticos se ocuparon de minucias tales como preguntarse si nos faltan algunas letras necesarias, no cuando escribimos en griego (pues a aquéllos les pedimos prestadas dos letras), sino en las palabras propiamente latinas».24 Los gramáticos novohispanos aceptaron este modelo, dado que ellos, al igual que Quintiliano, estaban reduciendo una lengua desconocida a partir de otra conocida. El silabario consiste en la enumeración de cada una de las combinaciones de consonante y vocal comenzando con ba. be. bi. bo. bu y terminando con las difíciles combinaciones de africadas y aspiradas tza. thza. tzah. tze. tzeh y thze.

En suma, los cuatro avisos de Gilberti contienen una información detallada sobre fonemas propios del tarasco, nuevos para él y dignos de ser bien descritos y comprendidos para poder entrar a fondo en la lengua; fonemas tan difíciles que insiste en advertir «que es menester escuchar con diligencia a los naturales» en el Aviso segundo. En realidad, en los dos primeros avisos es donde enumera y describe estas sílabas difíciles: tz. ts. h. ths. thz. c. y s. La descripción permite al lector entrar en los sonidos de la lengua y al lingüista actual aislar los fonemas conforme a las normas de la fonología. Los avisos tercero y cuarto conciernen al acento y al silabario tarasco. Puede decirse que en este primer apartado que antecede a la gramática podemos ver la tradición gramatical latina fijada en el siglo III por Elio Donato, quien comienza su Ars maior con un capítulo, «De voce», y un segundo, «De syllaba» (Donatus, 1522).

En estos cuatro avisos queda patente la preocupación de Maturino por la identificación y descripción de los nuevos sonidos, preocupación que de nuevo aparece en el primer capítulo de la tercera parte, «De la orthographia». En ella insiste en la necesidad de escribir bien para hablar rectamente; invoca a Sant Hieronimo, quien dice que «cualquier lengua en tanto excede a la que no está así bien pronunciada ni orthographiada con las deuidas letras, como difiere el hombre biuo al pintado o muerto» [f. 109r]. Con base en esta premisa insiste en «la rezia pronunciación de la lengua» y reitera que «escreuir con tantas aspiraciones y con letras no acostumbradas es muy grande estoruo para deprender la lengua» [f. 109r]. De nuevo vuelve sobre los fonemas de los Avisos y organiza cuatro reglas para aclarar la forma en que se articulan: en la primera regla describe la articulación de la tz. así como en tzacapu. ‘piedra’:

Ha de ser poniendo el pico de la lengua entre los dientes delanteros de arriba, abriendo vn poquito los labios: y hiriendo rezio el paladar con la lengua: como en la pronunciación de tza. y da. y luego se abra [habrá] la de los más vocablos con tze. tzi. tzo. zu. […] Y para mostrar a la clara […] se seguiría inconveniente (de confundir) tzahcamani. relucir algo, diziendo çahcamani. enxugarse el agua [f. 109v].

En la segunda, marca la africada aspirada, thz.

Y hay otros de más rezia prolación porque allende de apretar el pico de la lengua entre los dientes […] menester es sacar el huelgo abundosamente del profundo pecho y fingir una aspiración así como thzacari, tordo. Y a buelta destos hay otros para cuya pronunciación menester es mudar la z. después de la h. en s. como echando vn siluo como thzirundiqua. cucharita [f. 110r].

Finalmente y abreviando, en la tercera regla describe «vocablos pectorales, que no son de rezia prolación sino solamente el huelgo se va a sacar abundoso, como ehcamani. mentir y ecamani. echar algo en el agua» [f. 110v]. La regla cuarta trata de vocablos «para cuya prolación es menester fingir ts. porque la primera síllaba se ha de pronunciar algo rezia […] y luego afloxando la lengua como echando vn siluo, ut tsitsis. abispa. Y si se cambia en tzitzis. significaría hermoso o hermosa. Así que en estas pequeñas reglas se muestra que va mucho en escreuir o pronunciar».25

Con estas palabras termina Gilberti su amplia disertación sobre los vocablos compuestos con cinco letras, t. z. s. ç. y h. En ella se encierra un pequeño tratado de fonética que no es común encontrar en otras gramáticas americanas. Supo él aislar sonidos y describirlos con los instrumentos del aparato fónico lo mejor que pudo con dedicación e ingenio. Las descripciones son tan precisas que los lingüistas modernos las han podido interpretar y valorar desde la moderna fonología, en especial Cristina Monzón y Thomas C. Smith-Stark. Así, Cristina Monzón en su estudio sobre «Tarascan Orthography in the Sixteenth Century», aísla e identifica las convenciones ortográficas de Gilberti y de su discípulo Juan Baptista Lagunas y destaca que Maturino ofrece material fonético «para identificar la existencia de cuatro africadas, dos de ellas no aspiradas y dos aspiradas, con la aspiración representada por el símbolo h». La tabla elaborada por ella donde se representan tales fonemas puede leerse de la siguiente forma: dos africadas ápico-dento-alveolares: una de ellas aspirada [tzh], y otra no aspirada [tz], dos africadas predorsales-alveolares: una de ellas aspirada [tsh] , y otra no aspirada [ts]. La interpretación de esta autora establece que la [t] primera de los cuatro fonemas es signo de una oclusión inicial, mientras que la sibilante que sigue nos permite diferenciar el punto de articulación como ápico-dento-alveolar o predorsal-alveolar.26

Por su parte, Thomas C. Smith-Stark en su ensayo «Phonological Description in New Spain», considera a Gilberti como uno de los que pudieron identificar nuevos sonidos, analizarlos y reconocer sus funciones contrastivas. Concretamente, en el tema de los vocablos que estamos tratando, las observaciones de Gilberti acerca de la pronunciación de la [ts] y la [tz] muestran la diferencia entre una laminal fricativa /s/ y una africada //c/. La descripción de este último fonema que Gilberti presenta en la regla segunda de la orthographia como [tzh] es para Smith prueba de la existencia de una ápico-alveolar fricativa como la que todavía se oye en Castilla. Considera él que las dos africadas descritas por Gilberti parecen ser [tś] y [ts].27

PRIMERA PARTE: DECLINACIÓN Y CONJUGACIÓN

Síguese la primera parte. De la declaración de los nombres substantivos. Con estas palabras comienza la primera parte del Arte, la cual se extiende desde el folio 12r. hasta el 41r. Toda ella está dedicada a presentar modelos de declinación de nombres y adjetivos y de conjugaciones de varios verbos; en este sentido puede considerarse como una introducción a la morfología. La realidad es que, después de los Avisos, repentinamente el lector entra en la flexión de estas tres categorías gramaticales presentadas en forma de paradigmas, mientras que la doctrina acerca de ellas queda explicitada en las partes segunda y tercera. Esta forma de comienzo gramatical recuerda el principio de las Introducciones de Nebrija y revela que Gilberti, en su nueva traza, conservó lo que tuvo a bien del autor latino.

Respecto de la declinación del nombre y del adjetivo, necesario es destacar que Gilberti es muy breve [f. 12r-13r]. Como ejemplo de nombres declina la palabra cuiripu. ‘persona’, con los seis casos latinos, en singular y plural. Como ejemplo de adjetivo escoge ambaqueti. ‘bueno’. Incluye entre los adjetivos los pronombres personales hi. ‘yo’, thu. ‘tu’, ynde. ‘aquel’, hucha. ‘nosotros’, tuhcha. ‘vosotros’, hyhcha. ‘aquellos’. Además del nominativo, reconoce el genitivo, dativo, acusativo y ablativo [f. 12v- 13r].

Cabe adelantar que al presentar el paradigma de la declinación admite los casos de las declinaciones latinas, aunque en la segunda parte del Arte, al explicar el nombre en la «Declaración de los casos: afirma que sólo hay tres casos, nominativo, acusativo y genitivo. Esta afirmación va seguida de una explicación sobre los seis casos e incluso sobre un séptimo, el efectivo, formado con la partícula himbo. ‘con’ [f. 57r-60r]. La verdad es que estas vacilaciones de Gilberti pueden verse como una respuesta indecisa ante la falta de declinaciones en tarasco, respuesta en la que se puede descubrir una actitud de duda para separarse del molde latino y seguir la innovación de fray Andrés de Olmos. El lector actual descubre pronto que las declinaciones en Gilberti no son tema importante y que en la tercera parte del Arte, como veremos, el autor deja bien claro que en purépecha los casos no se marcan por declinación sino mediante incorporación y composición de palabras, como en otras lenguas americanas.

En realidad, en esta primera parte cabe destacar que el tema protagonista es la conjugación verbal con sus accidentes, bien señalados, de voz, modo, tiempo, número y persona y hasta con perífrasis verbales. Como modelo de conjugación Gilberti elige el verbo transitivo hurendahpeni. ‘enseñar’, el cual es presentado minuciosamente conjugado en voz activa, pasiva e impersonal [f. 13v-29r]. El modelo de conjugación sigue la forma clásica: modo indicativo, seis tiempos; imperativo, dos tiempos, más un imperativo vetativo y otro exhortativo; subjuntivo, cuatro tiempos; infinitivo, tres tiempos, y, finalmente, optativo. Cabe añadir que en este modelo bastante clásico, Gilberti concede una atención especial al último modo y lo transforma en toda una conjugación mediante el uso de perífrasis. Así, optativo presente: nondiatiquini hurendahpepiringa. ‘oxala [ojalá] yo enseñase’. A esta primera persona del presente de indicativo siguen las otras y lo mismo puede decirse de los demás tiempos del subjuntivo, en voz activa y pasiva. Al final de la conjugación de hurendapeni. Gilberti explica por qué incluye muchos tiempos:

Para todo lo dicho de la coniugación, así actiua como impersonal y passiua, note el prudente lector y estudiante de esta lengua que, aunque parece vsar de vn tiempo para muchos tiempos, como parece en el optativo y subiunctiuo, que vsan dél para muchos tiempos y romanzes dellos. Pero no sin causa, porque los adverbios o partículas añadidas o quitadas le hazen directamente significar aquel tiempo y romanze de que se habla […] Y sea regla general para que en todas las difficultades de la coniugación acuden allí, pues ya están dados allí en sus lugares ejemplos particulares [f. 29r y v].

En esta regla de Gilberti queda claro el porqué de la exposición tan amplia de la conjugación, a la que prácticamente dedica todo el libro primero. Al presentarla tan detallada, Maturino quiso ofrecer el mayor número posible de flexiones para facilitar el aprendizaje de la lengua. Por otra parte, llama la atención que dedique una conjugación al modo optativo dentro de la conjugación normal. Quizá se deba al uso frecuente de esta forma en la lengua hablada, lo cual nos muestra un rasgo sociolingüístico del purépecha: la manera de acercarse de sus hablantes entre sí.

Pasamos a las páginas finales de esta primera parte dedicadas a la conjugación de tres verbos: eca. sum, ‘soy’; haca. ‘estoy’ y arani. ‘soler estar’. Acerca de eni. ‘ser’, Gilberti sigue el modelo clásico con los modos y tiempos ya dichos al hablar de hurendahpeni. ‘enseñar’, mostrando su naturaleza de verbo irregular. Más breve es la descripción de haca. ‘yo estoy’. Respecto del verbo arani. ‘soler estar’, destaca que es un verbo irregular y que solo no significa nada, «mas ayuntado con otros […] significa lo que el principal verbo: ayuntado con tireni. significa comer: y si con carani. significa escreuir» [f. 37v-38r]. Además de la irregularidad, destaca Gilberti que es un verbo muy intrincado porque a cada paso se muda de arani. en macuni. y que hay que saber conjugarlo bien pues «haze mucho al caso para el phrasis desta lengua» [f. 39r]. Para informar bien al lector, Gilberti explica con detalle la conjugación de ambos verbos y con ella termina la primera parte.

En suma, la primera parte del Arte es una buena presentación de la naturaleza y la flexión del verbo, destacando los modelos de las diferentes voces y los que, como arani, son específicos de la lengua y necesarios para conocer el phrasis.

SEGUNDA PARTE: LAS OCHO PARTES DE LA ORACIÓN

Sigvese la segunda parte del Arte en la cual se trataran las ocho partes de la oración como en la gramática. Con estas palabras comienza la segunda parte que se extiende de los folios 41v. al 109r. En ella se contiene lo que hoy llamamos morfología y en la tradición latina se llamaba etimología, es decir, el estudio de las ocho partes de la oración. El orden que sigue Gilberti es el de la tradición latina, orden que aparece en las gramáticas misioneras con ligeras variantes y, hay que decir, orden que aún se observa en las gramáticas modernas:28 nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio, preposición, conjunción e interjección. Veamos brevemente algunos rasgos importantes que Gilberti señala para definir la naturaleza y la función de las ocho partes de la oración.

«De los nombres substantivos.» Con este título abarca el franciscano el estudio de los nombres, sustantivos y adjetivos. [f. 41v- 60v]. Comienza por definir a cada uno de ellos: sustantivos los que se pueden aplicar a una cosa o a lo más, a dos; adjetivos, los que se pueden aplicar a cualesquiera cosas. Las definiciones son sencillas y se apartan de la gramática clásica, en la que nombres y adjetivos se definen por la capacidad de declinarse y por el significado respecto del referente. La exposición del nombre incluye en primer lugar una clasificación triple según se trate de seres racionales, irracionales o de cosas inanimadas [f. 42r]. Sólo los primeros, dice él, son declinables.

Acerca del género, es breve: reconoce masculino, femenino y neutro y añade que «en esta lengua ay muchos nombres comunes de dos, que en la grammatica no lo son»; así, vuatsi. ‘muchacho o muchacha’; vuacha. ‘muchachos o muchachas’ [f. 47r]. Más explícito es, al hablar del número, de la formación de los plurales; de él afirma que sólo se pluralizan las personas y cosas vivas, con el sufijo cha. Para las cosas inanimadas el plural se forma con palabras determinadas, como el vocablo tzitzis. para ‘piedras o cosa semejante’ [f. 45r]. Maturino deja claro en su exposición que comúnmente se pierde la última sílaba del nombre ante la dicha partícula cha. como en yuritsqueri. ‘doncella’, quitando la ri. Yuritsquecha. ‘doncellas’; tecári. ‘carpintero’; tecacha. ‘carpinteros’; carari. ‘escribano’, caracha. ‘escriuanos o pintores’. [f. 46v]. Y deja ver que lo mismo pasa cuando se forma el nombre abstracto de estos sustantivos con el sufijo qua. Yuritsquequa. ‘doncellez’. [f. 52v]. Al señalar este fenómeno, Gilberti está advirtiendo un rasgo importante del tarasco, la pérdida de letras en la derivación, rasgo muy común en las lenguas mesoamericanas que destacaron bien los primeros gramáticos.

Otro rasgo morfológico del nombre que atrae a Gilberti es el de la variedad de terminaciones: qua. ta. da. di. ri. che. y en a. e. i. o. v. Da muchos ejemplos y avisa también de la formación de los locativos en tío, «como dezimos en latin locus in quo»: Tiripetío. ‘lugar donde ay oro’; Marauitío. ‘lugar de piedras preciosas’ [f. 47v-52r].

De los adjetivos afirma «que se declinan de la mesma manera que los substantivos y sólo tienen una terminación para las tres bozes: masculina, femenina y neutra: ambaqueti. bueno o buena; ambanbaracha. hombres o mujeres de buen parecer» [f. 43v]. De ellos explica su diversidad de significados, su uso y la forma de pluralizar. Con el título «de los nombres comparatiuos», explica los grados de comparación y lo hace con muchos ejemplos para mostrar las varias formas que el purépecha tiene para comparar, aumentar o disminuir, tanto en modo afirmativo como negativo [f. 55r- 57r].

Como parte final del apartado del nombre, Gilberti incluye unas páginas sobre «Declaración de los casos» que vale la pena comentar [f. 57r- 60v]. Vimos ya que, al comenzar la primera parte, presenta el paradigma de la declinación del nombre cuiripu. ‘persona’ y del adjetivo ambaqueti. ‘bueno’, además de los pronombres personales. Ahora, en esta «Declaración de los casos», de nuevo vuelve sobre el tema, quizá no satisfecho por la brevedad de lo que escribió en aquellas páginas. El hecho es que ahora afirma que «en esta lengua no ay más de tres casos, nominativo, accusatiuo y vocativo» [f. 57r y v]. A continuación pasa a exponer el genitivo de nombres, pronombres y participios, el cual dice que se forma con eueri, aunque sólo para seres racionales. Para cosas irracionales e inanimadas no hay genitivo, aunque sí formas de expresarlo, las cuales Gilberti explica a través de ejemplos. En cambio, concede atención a los genitivos que en latín se llaman de interés, magistri interest legere. ‘al maestro pertenece leer’ y que en tarasco se forman con la partícula himbo. o con formas verbales precisas que él enumera.

Acerca del dativo dice que «se usurpa del accusatiuo: porque en esta lengua todos los verbos actiuos no rigen más de vn caso a parte posteriori. Así ynscu Pedroni ysiranda. da a Pedro este libro. El Pedro y el siranda será acussatiuo» [f. 58v]. Reconoce en cambio los dativos que en la grammática se llaman de acquisitionis, que «es cuando la cosa se hace en fauor o disfavor». Éstos se forman con las partículas che. y cu. Así, vchereni thirequa. ‘hazme de comer’ [f. 58v].29 Acerca del acusativo dice que se construye con ni. para seres racionales, «como diziendo hipahmpzcahaca Sancta Mariani. Yo amo a santa Maria». Para cosas irracionales se usa el nominativo.

Del vocativo dice que se usa el sufijo e cuando se llama a una persona que está lejos o que es venerable como achae. tatae. ‘oh señor, oh padre’. El ablativo, dice, «se usa en diversas maneras»; estas maneras son explicadas con las preposiciones latinas y sus correspondientes en purépecha con muchos ejemplos. Las más usadas son himbo. che. cu. hingun. Finalmente, cabe señalar que distingue un caso efectivo «que se vsa siempre con himbo solamente, como diziendo con vna piedra, con un palo, con vn jarro, etc: tzacapu himbo ati qhuanini. tiróle con vna piedra» [ f. 60v].30

En resumen, esta declaración de los casos es un poco sui géneris, ya que, aunque describe siete, sólo reconoce tres, los que tienen terminaciones propias, que son nominativo, acusativo y vocativo. La verdad es que, como se dijo páginas atrás, las vacilaciones de Gilberti pueden verse como una respuesta indecisa ante la forma que el sustantivo tiene de relacionarse con otras partes de la oración, que en purépecha, como en otras lenguas americanas, no es por declinación sino por partículas afijas marcadoras de casos. En realidad, la presencia de declinaciones en algunos gramáticos de lenguas mesoamericanas puede verse como un esquema para que los lectores, formados en la gramática latina, pudieran utilizarlas como coordenadas y encuadrar en ellas espacios gramaticales desconocidos.

La segunda parte de la oración es el pronombre, que Gilberti presenta según cuatro grupos, «como en la gramática»: primitivos, derivativos, demostrativos y relativos [f. 60v- 65v]. Los primitivos son los personales: hi. ‘yo’; thu. ‘tu’; ynde vel hinde. ‘aquel’; hucha. ‘nosotros’; tucha. ‘vosotros’; hicha. vel thsimi. vel thsima. ‘aquellos.’ Los derivativos son los posesivos: hucheve. ‘mío’; tuhcheueti. ‘tuyo’; ynde eueri. ‘suyo’; hucha eueri. ‘nuestro’; tucha eueri. ‘vuestro’; hicha eueri. ‘suyo, de aquél’. Acerca de los personales cabe añadir que Gilberti explica el diferente significado de algunas formas dobles, según las personas estén cerca o lejos. De los derivativos dice que son indeclinables [f. 61v].

Muy breve es en la exposición de los demostrativos: y. ‘este’; yma. ‘aquesse’; ynde. ‘aquel que se ve’; hinde. ‘aquel que no se ve’; thsimi. ‘esos que están donde estás’; thsima. ‘aquellos que estan vn poco lexos’; hicha. ‘aquellos que no se ven’. Más explícito es con los relativos, que presenta fundidos con los personales: quini. ‘yo que’; quire. ‘tú que’; qui. ‘aquel que’; quicuche. ‘nosotros que’; quihsi. ‘vosotros que’; quicx. ‘los que’. De ellos da muchos ejemplos como parte de oraciones completas. Otro tanto hace respecto de los interrogativos.

Materia interesante en los pronombres son las páginas dedicadas a la «Declaración de los casos equivalente a los latinos qui. quae. quod. relatiuos» [f. 63v- 65r]. Explica Gilberti que las formas equivalentes en tarasco se construyen con la partícula qui anteponiendo o posponiendo la señal de 1ª, 2ª o 3ª persona. A continuación explica ampliamente la combinación de pronombres personales sujeto y objeto con relativos en frases como yo a ti, yo a aquel, yo a vosotros, tú a mí, aquél a mí, nosotros a ti, etc. Así, hi eca quiquini hurendac. ‘yo soy el que te enseña’. También se dice hi eca hiquiquini hurendaca.31 En estas páginas se contiene materia de interés sobre la composición pronominal expresada a través de numerosos ejemplos.

En suma, la exposición del sistema pronominal que hace Giberti, si bien está apegada a la gramática latina en cuanto a la clasificación, responde a una perspectiva innovadora y en ella se destaca la función de esta parte de la oración, que es la capacidad de componerse unos pronombres con otros y con el verbo, bien sea antepuestos o pospuestos.

La tercera parte de la oración, el verbo, es la más ampliamente explicada, f. 65v- 85r. y en la exposición pueden distinguirse cuatro partes principales: «De los verbos simples»; «De la unión de los pronombres agentes y pacientes con el verbo»; «De la manera de juntar muchos verbos en una oración», y «De la diversidad de verbos».

«De los verbos simples» [f.65v-69v] es un conjunto de reglas y reflexiones que complementan el paradigma de la conjugación expresado en la primera parte. Simplificando, Gilberti explica la formación y el significado de los modos, y dentro de los modos, los tiempos. Dedica mucha atención al imperativo y destaca la formación de las personas según la terminación de la «primera posición o raýz», con pérdida de letras finales. Así de pani. ‘lleuar’, pa thu. ‘lleua tu’. De pampzcahaca, ‘yo amo’, pampzquihe. ‘amad’ [f. 66v -69r]. A los modos tradicionales, Gilberti añade un «modo substantiuo», que dice equivale «a lo que en romance castellano se dize como yo, como tú, etc. Se vsa el presente de indicativo precedido de la partícula menchuca: menchuhcani hurendahpehaqui andiregua no hurenguarehaqui. Como yo enseñe, por qué no estudias?» [f. 68r y v].

«De la unión de los pronombres agentes y pacientes con el verbo» [f.69v- 72r] es una parte importante en la que Maturino penetra en la composición del artificio verbal al explicar las posibilidades de composición de pronombres de personas pacientes y agentes con el verbo en un mismo vocablo, y dice: «se pueden anteponer o posponer como pareciere al que habla» [f. 69v], con pérdida de letras. Establece cuatro reglas para la mejor exposición: la primera, de los pronombres agentes y pacientes, que consiste en simplemente presentarlos y mostrarlos como son, en su naturaleza.32 La segunda concierne a la forma en que se usan, es decir cómo funcionan, señalando las posibilidades de composición de cada uno de ellos con muchos ejemplos: se anteponen y posponen al verbo, aunque si se posponen, pierden letras. Entre los muchos ejemplos reproducimos aquí dos, uno de agentes, thure pampzpehaca. ‘tú amas’, que se puede decir pampzpehacare. perdiéndose el thu. ‘tú’, y otro de pacientes, thureni pampzcahaca. ‘tú me amas’, que se puede decir pampzcahareni. perdiéndose el thu. [f. 70v]. Son muchos los ejemplos de combinaciones de los pronombres sujeto y objeto según una clasificación de las personas y del número, singular y plural.

La tercera regla es complemento de la anterior: la unión de pronombres agentes y pacientes con el verbo formando oración, según la primera y segunda persona del singular y plural [f. 72r]. De nuevo Gilberti explica la forma de componerse cada uno de los pronombres y da abundantes ejemplos. La cuarta regla trata «de cómo estas personas pacientes se abraçan y vsan en la oración o noticias, con los nombres, adverbios y coniunctiones» [f. 73r], según un sistema de anteposición y posposición. Ofrece muchos ejemplos, como hixsini Iuanon hingun pampzcahaca. ‘yo y Juan nos amamos’, en la que el adverbio hingun. ‘también’, se interpone entre el sujeto y el verbo; chenxini pampzcahaca hi. ‘mucho os amo’, en la que el adverbio chen. se antepone al paciente xsini. y el agente hi. se pospone. Otro ejemplo con la conjunción copulativa ca: caxsinthu pampzcahaqui ‘yo os enseño y amo’. «Veys como la conjunctión de ca. abraçó assi las patientes, xsini, que soys vosotros» [f. 73v]. Son muchos los ejemplos en los que Gilberti va mostrando la combinación de pronombres que a veces ostentan formas especiales y rompen la regla. Es el caso de lo que llama:

Saber gouernar estas personas de plural a singular, que no se an de tomar para ajuntarse indiferentemente […] porque en esta lengua ay una notable exception particular que no la ay en la latina, ni romance y aun de la mexicana que si la obra va de plural a singular no toman el singular paciente para juntar al plural agente. Pero por virtud del plural agente vsan tambien del plural paciente en lugar del singular paciente y para decir nosotros te enseñamos no dicen huchaquini. nosotros a ti sino huchaxsini hurendahaca thunxsini» [f. 74r].33

Más parco es cuando habla de la manera de «ayuntar muchos verbos en vna misma oración» [f. 77 v-78r]: el primer verbo se acabará en ca. y los que siguieren en qui. precediéndoles la preposición cani. que en latín es et: hi thirehaca, cani ytsimahaqui, cani cuuihaqui, cani mirunguarehaqui. ‘yo como y beuo y duermo y me recreo’.

Finalmente, «De la diversidad de los verbos» [f. 70v-85r] es una sección constituida por quince páginas en las que explica las diversas clases de verbos: primero los de la gramática tradicional, activos, neutros, pasivos, impersonales, irregulares, y después los que llevan «partículas especiales para denotar pasión, los que en la gramática son llamados meditativos, posesivos, reiterativos, frecuentativos y equívocos de dos significaciones» [f. 80r]. En todos éstos entran en juego partículas marcadoras intercaladas, y «hay otros mas de raýz doblada que indican una acción continuada» como champs-champsastani. ‘golpear’.

En suma, las páginas dedicadas al funcionamiento del verbo en composición con pronombres, nombres y otras partes de la oración —adverbios y conjunciones— son de gran interés. En ellas se contiene mucha doctrina saturada de reglas sobre composición e incorporación, dos rasgos que identifican a muchas lenguas americanas y que Gilberti, como su predecesor Olmos, explicó al hablar de la morfología. Ninguno de los dos hace un apartado especial para la sintaxis: ambos tienen una perspectiva morfosintáctica, como venimos reiterando en las páginas de este ensayo.

Sobre las cuatro últimas partes de la oración, cabe decir que el tratamiento de ellas es desigual, y, así adverbios y preposiciones están bien explicados, mientras que las conjunciones e interjecciones están expuestas con brevedad. El adverbio, f. 85r- 91r, es presentado según una clasificación semántica: temporales y locales, interrogativos, afirmativos, de cantidad, de cualidad, de duda, para semejanza, ordenativos, intensivos y vocativos para llamar. De cada uno presenta muchos ejemplos, pero concede particular atención a los locales y temporales, quizá para mostrar aspectos tan importantes de la cultura como la medida del tiempo y del espacio.34 Al final incluye el vocablo himbo, al cual define como partícula usada para el caso efectivo y para negación. Quizá por este último significado la incluyó en el adverbio.

En el capítulo «De las preposiciones», f. 95r- 102r, comienza Gilberti con la enumeración de las que tienen vocablos propios, con su traducción al latín. De cada una explica el uso y la composición con determinadas partículas mostrativas del espacio o del tiempo. La exposición se hace a través de numerosos ejemplos comentados en los que, además, se muestran locuciones propias de la lengua. Parecida es la forma de presentar las conjunciones, f. 102r- 103v, con el sistema de enumerar, traducir y dar muchos ejemplos. Distingue copulativas, disyuntivas, causales, adversativas y otras propias de la lengua «que por sí solas no significan nada […] pero juntas a los pronombres dan a entender algún affecto; entre otras, hiruquini. aru. guaru. cunde. las cuales, antepuestas o pospuestas al verbo, expresan cuatro afectos del ánima: humildad, enojo, benignidad y asperidad» [f. 203r]. Respecto de las interjecciones, f. 103v- 104r, son descritas brevemente según su finalidad: para llorar, para admirar, para mofar, para reñir, para regocijo o alegría. En fin, puede decirse que, para describir las cuatro últimas partes de la oración, Gilberti se valió de la semántica, sin que olvidara la composición con verbo y partícula siempre que fuera necesario.

Finalmente cabe recordar que esta segunda parte del Arte termina con un apartado titulado «De los vocablos de parentesco», f. 104r- 108v. Dice él que son «algo intrincados y que a vezes las mugeres los tienen y vsan diferentemente de los varones: como verás aquí luego». La descripción incluye muchos vocablos necesarios para nombrar a los miembros de una familia amplia, con diversos grados de parentesco. De hecho Gilberti organiza un vocabulario terminológico en el que las palabras están muy bien explicadas. Si bien este asunto no correspondería al contenido de la segunda parte, en él podemos ver el interés de Maturino por penetrar en rasgos propios de la lengua y darlos a conocer al lector como parte importante de la cultura de los hablantes.

TERCERA PARTE: DE LA ORTHOGRAPHIA, DEL PHRASIS Y ORNATO, DE LA COMPOSICIÓN DE LOS VERBOS, DEL MODO DE CONTAR, DEL “MODUS DICENDI”

Esta tercera parte, que contiene seis apartados, se extiende por los folios 109r-173v. Es bastante amplia y en ella el autor reunió materia gramatical muy valiosa sobre el funcionamiento de la lengua, la cual viene a completar las dos partes anteriores, en las que se presenta la lengua en sí misma, desde una perspectiva morfológica, con algunas alusiones a la sintaxis. En esta tercera, la función sintáctica tiene un papel relevante, especialmente en el apartado correspondiente a la composición de los verbos, como veremos.

El primer apartado tratado es el de la «Orthographia», f. 109r-110r. En cuatro reglas, Gilberti refrenda lo dicho en los cuatro Avisos que sirven de prolegómenos a su Arte, como ya se explicó en páginas anteriores. Abunda en la recia pronunciación y explica las diferentes posturas de la lengua para lograr articular y pronunciar bien los vocablos con /tz/, /ts/, /ths/, /tzah/, de mucho interés para él. Podríamos pensar que, puesto que estos fonemas están bien explicados en los Avisos, este apartado es repetitivo, pero no es tal, pues en él se refuerzan rasgos fonéticos desde la perspectiva de la escritura, rasgos que por otra parte son propios de la lengua y extraños para los que venían de lenguas indoeuropeas. Además, al abundar en este tema, Gilberti respetaba el orden de las gramáticas clásicas que tienen un apartado para la ortografía.35

El segundo apartado es «Del phrasis y ornato». Dice que se vsa de dos maneras: «la una, añadiendo algunas partículas al nombre o al verbo o unas coniuctiones que los gramáticos llaman expletiuas de las quales se ha tratado en la segunda parte» [f. 111r].36 La otra manera es trocando algunas consonantes por otras: g. por c; tz por ch; d. por h. y x por h. Aranguhche xaca thireni por arahacacuhche thireni. ‘estamos comiendo’. Da muchos ejemplos y explica los cambios, nada fáciles para el que no tiene la lengua como propia, pero dice él que es un modo de hablar «muy lindo» [f. 111v].

El tema central de esta tercera parte es el tercer apartado «De la composición de los verbos, en cuya noticia consiste la llaue de esta lengua» [f. 112v]. Considera él que hay dos clases de verbos, «simples y compósitos,» y así los define:

Los simples son todos lo que tienen propria y natural significación como thireni. comer. Los compósitos son los que tienen alguna otra cosa allende de su propria e natural significación, con algunas partículas en medio que hazen significar diversas cosas conforme a la materia de que se habla. Así, thireni. añadiéndole ra. y pe. significará dar de comer a otros, thirerahpeni. [f. 112v].

En este ejemplo Gilberti explica la formación de un verbo causativo mediante la inclusión de infijos y con un cambio fonético, la aparición de un fonema aspirado, /h/. Esta manera de cambio de la naturaleza verbal se inscribe en el fenómeno de la composición, es decir, la integración de las palabras entre sí para formar una nueva palabra. Verbo y partículas se funden y forman un nuevo signo lingüístico.

Con esta premisa entra en el mundo de las partículas, al que concede una atención especial, folios 113r-144v. Comienza por enumerarlas, sesenta en total, en orden alfabético, y dedica unos párrafos a explicar su valor: «es imposible hablar derecha y congruamente en esta lengua sin saber vsar de la dicha composición a la qual son necesarias ciertas partículas que se ponen en medio del verbo y señalan la persona o lugar por quien o donde se haze la cosa» [f. 119r]. Y así, nota, «si yo dixesse a uno que me llevase el manto no abastaría dezirle pa manto sino ya pachereni hucheue manto. agora lleva mi manto».37 «Y si digo que ponga una mançana, de necesidad es menester señalar en la composición del verbo el lugar: quirahsita. ponla encima; yrahchuta. ponla debaxo.»38 Unas explicaciones más sirven de doctrina sobre la composición de verbo y partículas: «Y para las cosas anchas dirán echuhsita, y para las cosas de paño y cosas enhiladas como flores o cuentas, dirán cherehsita vel pandohsita. Y si es xícara o lebrillo dirán parahtsi vel parahchuta» [f. 113v-114r].

Con esta premisa entra en materia y describe cada una de ellas con muchos ejemplos y explicando la forma de componerse, su significado y los matices que puede adquirir según el tiempo verbal; de tal manera que lo que parece una lista de morfemas es una parte sustancial de la composición, es decir, de la forma de relacionarse las partes de la oración para formar enunciados. Un análisis detallado de ellas nos llevaría a un campo gramatical nuevo para los que vienen de lenguas indoeuropeas. Como muestra, presentamos aquí una sencilla clasificación: sintácticas, morfológicas y semánticas: de las primeras, che. para indicar el dativo y acusativo, maracheni. sírueme; de las segundas: de reciprocidad, pera. hurendahperangani. enseñarse unos a otros; reflexivas, quare. yeuehpaquareni, aconsejarse a sí mesmo; impersonales pe. hurendahpeni. enseñar (a alguien indeterminado) ; verbales: ra. y ta. hazen que los verbos de neutros se tornen activos.

De las terceras hay varios subgrupos: unas fijan matices semánticos como cuz. y caz. ‘entresacar o entreoír algo de entre medio’; cuxa. ‘obrar como tontos o locos’; chapan. ‘hacer algo como de burla’; chata. ‘hartar de cualquier manera’. Otro grupo lo forman aquellas partículas que fijan el espacio y delimitan el campo mostrativo del lenguaje: ro. en (locativa); carima. de lado; cha. sobre; chu. debaxo; che. hacia arriba; di. el rincón, la esquina, el hombro; du. al pie de; ma. en la boca u orilla de alguna cosa; ori. de alto abaxo; gue. dentro de alguna cosa; de dirección: yo. venir de. Un grupo más es el de las partículas que delimitan el referente: scu. hacer algo encima de alguna cosa ancha como tabla o petate. Otras más son de muchos significados que Gilberti explica: cu. cura. cuz. caz. cha. ga. gua. Y hay que añadir que de todas hay ejemplos en abundancia.

En realidad esta breve descripción es sólo una muestra de las sesenta descritas en 21 folios r. y v. que sin duda merecen una monografía. Porque en verdad, el mundo de las partículas en Gilberti es muy rico y a través de ellas, el franciscano quiso darnos a conocer la composición morfosintáctica y semántica de una lengua clasificada modernamente como incorporante, y a la vez, la importancia del campo mostrativo del lenguaje. En la descripción de Gilberti, las partículas cobran vida, a tal grado que dice él «ayuntando la partícula de la cosa que se quiere poner a la partícula del lugar a donde se quiere poner, añadiendo la partícula ta. haze verbo y noticia entera» [f. 142r]. Podríamos decir que las partículas son el centro de la composición, el eje sobre el que Gilberti creó un nuevo paradigma gramatical quizá porque fue el rasgo que más le llamó la atención de la lengua y sobre él dio a conocer la función de las palabras, la manera de relacionarse y la forma de «hazer noticia», de formar oraciones.

El cuarto apartado está dedicado «Al modo de contar en esta lengua,» f. 144v- 152v. Es un apartado breve pero con mucha información y deja muy claras dos cosas: el sistema vigesimal tarasco, que es igual al mesoamericano en general, y las dos formas de contar según la forma del referente: la primera para manzanas, piedras o cosas redondas, palos, agujas, tomines, libros, esteras, panes, tortillas; y la segunda para cargas o cosas amontonadas, además de cacles, fuentes, ríos, campos, pueblos, palabras, lenguajes, árboles, etc. En realidad la numeración mesoamericana llamó la atención de los gramáticos, en especial los del siglo XVI. Ya vimos que Olmos le dedicó el capítulo cuarto de la tercera parte bajo el nombre «De los adverbios numerales».

Finalmente, el sexto y último apartado son las páginas dedicadas al modus dicendi [f. 152v-171r], en las que da a conocer un elenco de frases en las que se plasma la propiedad de la lengua, con su traducción al español. Son estas páginas un buen ejercicio de traducción y comprensión interlingüística, necesarias para ahondar en la lengua. Olmos también incluyó un capítulo —el séptimo de la tercera parte— titulado «De algunas maneras de hablar comunes», en el que quiso dar a conocer la phrasis propia del náhuatl con sus romances equivalentes en español. En el modus di- cendi se atrapa la lengua hablada y aspectos tan interesantes de la cultura tarasca como el cómputo del tiempo del día y la noche comparado con el cómputo en la época del Imperio romano. Sin duda es en esta tercera parte donde Gilberti es más creativo y busca nuevas res- puestas para explicar la composición, proceso por el cual dos o más palabras se funden en una con pérdida de morfemas, formando un nuevo signo lingüístico y una palabra-frase.

CONSIDERACIONES FINALES

En suma, esta breve descripción del primer Arte publicado en el Nuevo Mundo de una lengua americana nos lleva a dos preguntas: ¿cuál es la aportación de la gramática de Gilberti a la historia de la lingüística y qué significa hoy para nosotros?

Lo esencial en esta aportación lingüística es la fijación de un nuevo paradigma gramatical. Gilberti se inspira en Donato y en Nebrija; de ellos toma la terminología gramatical y la descripción de los temas correspondientes a lo que hoy serían fonología y morfología. Tanto lo referente a letra y voz como a las partes de la oración lo trata al modo clásico e incluso habla de declinaciones. Si apelamos a los conceptos griegos de naturaleza y función, podemos decir que Gilberti tomó el molde clásico para explicar la naturaleza de las palabras.

Sobre este molde clásico, construyó su propio molde con una nueva traza y sobre todo destacando la nueva función de la palabra, es decir, la nueva forma de relacionarse las palabras entre sí para formar oración. Siguiendo a Olmos, une morfología y sintaxis, pues esta lengua, al igual que la mexicana, así lo pide, y, como su hermano de orden, no usa el vocablo griego de sintaxis, ni siquiera su traducción latina de constructio, sino que definitivamente usa el de composición. En Gilberti el estudio de cada parte de la oración incluye la composición; es un estudio morfosintáctico avant la lettre.

Es aquí donde encontramos su nuevo paradigma que, si bien no está lejano al de Olmos, tiene una innovación propia. Consiste ella en hacer de las partículas en combinación con el verbo el meollo de la estructura de la palabra-frase y de su análisis gramatical. Gilberti, como otros hermanos de orden, tomó del humanismo clásico la capacidad hermenéutica que podemos centrar en dos viejos conceptos griegos: la analogía y la anomalía. La analogía fue el primer paso para conocer la naturaleza de la palabra y establecer su similitud con palabras de otras lenguas, clasificarla y definirla en el molde grecorromano. La anomalía le permitió descubrir lo nuevo, lo diferente y, una vez descubierto, colocarlo en el lugar adecuado, en un molde nuevo, el de la composición. Ambos moldes, en armonía, fijan un nuevo paradigma gramatical que supone un enriquecimiento del estudio de las lenguas y del lenguaje.

Para nosotros, la codificación gramatical de Gilberti significa la presencia de una lengua radicalmente diferente de las conocidas en el mundo del pensamiento occidental, en un momento en que se vivía una verdadera fiebre por poner en gramática las lenguas vernáculas europeas. De pronto, en la capital de la Nueva España se publica un arte de una de las lenguas generales, «muy extraña e intrincada», de un tipo lingüístico desconocido. Con ella se abría un camino a la comprensión de la Babel americana que se interpuso a la evangelización de las nuevas tierras. Para la lengua y cultura purépecha, la redacción del Arte significó la consolidación de un foco de estudio en el que se lograron muy pronto tratados lingüísticos y religiosos de tal envergadura, que hoy se necesita todo un equipo para traducirlos e interpretarlos. Gilberti pudo haber producido una obra que no nos imaginamos, consolidando una escuela en Tzintzuntzan como la de sus hermanos de Santa Cruz de Tlatelolco, si no se lo hubiera impedido un gran obispo lleno de virtudes pero no tanto de caridad, apoyado por su sobrino, el cardenal-arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga. Sin embargo, para nosotros su grandeza es perdurable porque abrió un camino para investigar la lengua y la cultura michoacanas, porque supo pensar y sentir con los purépechas39 y porque defendió sus libros, su prestigio como lingüista y filólogo y su ortodoxia cristiana, con humildad seráfica y humanismo ejemplar.

1 Fray Bartolomé de las Casas, Brevíssima relación de la destruyción de las Indias, edición de Miguel León-Portilla, Edaf, Madrid,2004, p. 124.

2 Fray Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, p. 33.

3 Anales de Tarécuato, México, Vargas Rea, 1951, p. 6.

4 Fray Francisco Gonzaga, De Origine Seraphicae religionis, Roma, 1587, p. 81.

5 Relación de Michoacán, edición de Francisco Miranda, FIMAX, More- lia, 1980, p. 6.

6 Consta de su llegada a México ese año por lo que refiere fray Agustín de Vetancourt acerca del viaje de fray Jacobo de Testera que regresaba a la Nueva España después de participar en el Concilio de Mantua en 1541. Con él viajaron numerosos franciscanos, entre ellos Gilberti y fray Jacobo Daciano, reclutados para misioneros en tierras mexicanas. Véase: Menologio franciscano en Reproducción facsimilar de la edición del Teatro mexicano, México 1698, México, Editorial Porrúa, 1971, p. 108.

7 Sobre la fecha y lugar del nacimiento de Gilberti está lo expresado por él mismo en el testimonio que rindió ante el doctor Esteban del Portillo, inquisidor, el 25 de enero de 1571 (documento conservado en el Archivo General de la Nación, Inquisición, v. 43). Manifestó entonces tener 63 años de edad, lo que significa que nació en 1508. Del lugar de su nacimiento dijo que «es natural de Tolosa de Francia». Hay allí, sin embargo, una anotación marginal que señala que era oriundo de Poitiers. El documento ha sido publicado por Benedict J. Warren en su «Introducción histórica» a la edición facsimilar del Arte de Gilberti, Morelia, 1987.

8 El propio Gilberti se refirió a esto en una declaración ante el oidor Villanueva, quien, en abril de 1572, fue a verlo a la enfermería del convento de San Francisco de México, aquejado de la enfermedad de gota. Véase: en «Información sobre fray Maturino Gilbert» (A. G. N., Indiferente General, vol. 227), en Benedict J. Warren, op. cit.

9 A esto se refiere fray Alonso de la Rea en Crónica de la Orden de N. Seráfico P. S. Francisco. Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán en la Nueva España, México, 1882, p. 154.

10 Una sumaria pero precisa descripción del contenido de estas obras la ofrece Ascensión Hernández de León-Portilla en «El proyecto lingüístico y filológico de fray Maturino Gilberti en Michoacán», Dimensión Antropológica, INAH, México, v. 8, septiembre-diciembre de 1996, pp. 29-54.

11 Véase el ya citado Testimonio, reproducido por Benedict Warren en su «Introducción» a la edición facsimilar del Arte, Morelia, 1987, pp. LXXIII-LXXIX.

12 Estas acusaciones se registran en: «Testimonio de fray Maturino Gilberti…», Archivo General de la Nación, Inquisición, vol. 43. Reproducido por Warren en op. cit., pp. LXI-LXVIII.

13 Warren, op. cit., p. XXXIV.

14 Reproducida por Warren, op. cit., pp. LXXXII-LXXXIII.

15 Warren, op. cit., p. LXXIX.

16 Una descripción del «Proyecto Gilberti» la proporciona Agustín Jacinto Zavala en la «Introducción» a la edición del Vocabulario en lengua de Mechoacán, El Colegio de Michoacán y Fideicomiso Teixidor, Zamora, Michoacán, 1997, pp. 11-12.

17 Son numerosos los trabajos de Benedict Warren sobre la vida y obra de Gilberti. De especial importancia es el «Apéndice documental» incluido en la «Introducción histórica» a la edición facsimilar del Arte de la lengua de Michuacán, Morelia, 1987, en el que sigue el proceso inquisitorial al que fue sometido Giberti por El Diálogo de la doctrina christiana, desde el 3 de diciembre de 1559 hasta el 30 de junio de 1588, cuando fue recomendado como provechoso.

18 El Arte ha sido objeto de estudio por Cristina Monzón, 1991, 1997, 1999; el Vocabulario, por Rodrigo Martínez Baracs, 1997; el Diálogo, por Moisés Franco, 1997. Una visión de conjunto en Ascensión Hernández de León-Portilla, 1996, 2003, y Ricardo Alanís Fuentes, 1997. Para la Grammática Maturini, vid. Rosa Lucas, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2003.

19 El Arte de Olmos, aunque acabado en 1547, no se publicó hasta 1875 en París por Rémi Siméon. La edición más reciente con reproducción facsimilar, transliteración y estudio se debe a Ascensión y Miguel León-Portilla, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2003.

20 En la primera edición de las Introductiones, Nebrija sólo distinguió dos partes, pero en la de 1488, bilingüe en latín y castellano, ya aparecen los cinco libros.