6

La música en el siglo XIX:

la materia del infinito

EL «TERCER IMPLICADO»:

LA «BISAGRA BEETHOVENIANA»

Artistas e intelectuales se desplazaron a Viena para visitarlo en sus últimas horas de vida. La London Philarmonic Society envió una importante suma monetaria para paliar sus padecimientos. Al entierro de este hermético y misántropo personaje se calcula que acudieron entre diez mil y veinte mil personas. Nos estamos refiriendo al canto del cisne del incuestionable gigante de la composición entre dos siglos: Ludwig van Beethoven (1770-1827), con el que se completa la tríada Mozart-Haydn-Beethoven, la cual, con el paso del tiempo, y como vimos en el anterior capítulo, ha recibido el apelativo de Primera Escuela de Viena. Y, sin embargo, la impresión que el compositor producía en sus contemporáneos era en muchas ocasiones ambivalente. Un anónimo corresponsal del periódico musical Allgemeine Musikalische Zeitung comentaba en 1805, a propósito de un concierto privado donde se había interpretado música del compositor: «No le falta nada en lo que a pasajes extraordinarios y sobrecogedores se refiere; pero a menudo se pierde en el desorden». Durante los últimos años de su existencia, Beethoven suscitaba a la vez curiosidad, espanto y deslumbramiento entre aquellos que lo conocían. ¿Por qué?

Ludwig nace en 1770, en la ciudad alemana de Bonn. Hasta 1802 puede hablarse de una época de formación, dentro de la cual se incluyen las lecciones que recibió de Haydn. El encuentro no debió de ser muy fructífero a tenor de la insatisfacción de Beethoven. Asimismo, es también la época en la que intenta establecerse como concertista de piano bajo el amparo de diversos patronos nobiliarios. Nacen en este contexto sus primeras obras, que por lógica se concentran especialmente en el piano, al lado de sus dos primeras sinfonías. Hacia 1800, Beethoven empieza a ser consciente de su progresiva pérdida de audición. Esta tragedia supone la renuncia a su carrera como intérprete y a la posibilidad de dirigir. Bajo estas circunstancias, escribe en octubre de 1801, durante su estancia en la pequeña villa de Heiligenstadt, un documento hallado tras su muerte y conocido por la posteridad como «Testamento de Heiligenstadt», suerte de testamento dirigido a sus hermanos Carl y Johann, en el cual relata la desdicha que le produce su enfermedad, sugiriendo que por su cabeza habría pasado la idea del suicidio y señalando cómo la entrega a su «arte» le habría impelido a superar tal situación. Es así que el período comprendido entre este momento y aproximadamente 1812 sea conocido como «heroico», dado el carácter de su música, la cual parece traslucir la idea de superación de su desdicha. En 1803 escribe su Tercera Sinfonía, «Heroica», famosa por haberla dedicado en primera instancia a Napoleón Bonaparte, a quien Beethoven consideraba la encarnación de los ideales revolucionarios, para posteriormente borrar su nombre de la partitura por la decepción que le había producido que el mandatario francés se hubiese coronado como emperador. Esta obra refleja una auténtica plenitud compositiva. La forma se agranda en duración. No posee temas largos, sino que, especialmente en su primer movimiento, se plantea el material con temas que son pequeños motivos, los cuales se desarrollan en combinaciones complejas y alternativas. Aparece su característico impulso hacia el clímax, muchas veces con repetidas disonancias que se desatan hacia una posterior suavización, la expresividad del silencio en tutti, o los acusados contrastes de dinámica. El segundo movimiento consiste en una marcha fúnebre, mientras que en el tercero realiza la sustitución del clásico minuetto por el scherzo, de mayor contundencia rítmica. El final avanza con fuerza y dramatismo hacia una variación lenta que culmina en un final jubiloso. Tras la Cuarta sinfonía (1806) relativamente «ortodoxa», su Quinta sinfonía (1808) parte de la famosa célula percusiva de cuatro notas, que sirve para extender la composición a través de diferentes planteamientos de la misma. Con esta obra, el autor asienta definitivamente para el siglo xix, y aún para el xx, lo que se conoce como forma cíclica, esto es, la vuelta recurrente hacia un tema que se convierte en semilla constructiva. Además, la sinfonía utiliza expresivamente su dirección armónica, concebida como un paso de la «oscura» tonalidad inicial de do menor hacia la paralela y «lumínica» de do mayor. Beethoven denominó Pastoral a su Sexta Sinfonía (1808), lo que trasluce su predilección por la naturaleza frente a la ciudad, lugar que con la Revolución Industrial comenzaba a convertirse en un espacio insalubre. Articulada en cinco movimientos, uno más que los cuatro habituales, cada uno de ellos recibió un título, como por ejemplo el primero: «Despertar de sentimientos de felicidad a la llegada al campo». Aunque en palabras del propio compositor la obra era «más una expresión de sentimientos que una descripción», los cimientos para la composición programática, sobre la que volveremos posteriormente, habían sido colocados.

Hacia 1818, Carl Friedrich August von

Kloeber(1793-1864) realizó uno de los

retratos más célebres de Beethoven, en un

instante en que el autor caminaba hacia su

última, introspectiva y exploratoria época.

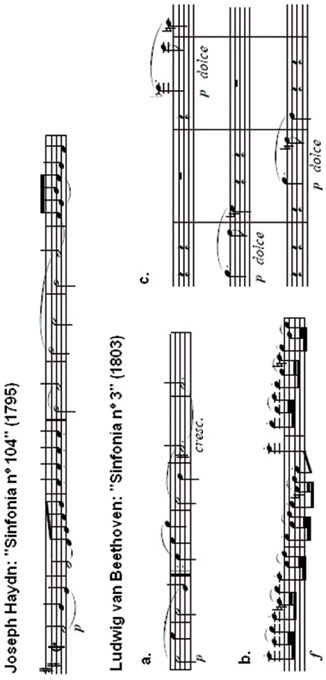

Redefiniendo un género. Aunque entre la Sinfonía 104 de

Haydn y la Tercera de Beethoven sólo distan ocho años,

el modo de operar ofrece diferencias. Haydn todavía parte

de una melodía con un perfil equilibrado en arco de sabor

clásico. Beethoven expone diferentes motivos a través de los

cuales hace avanzar el desarrollo del movimiento.

En a., b. y c. pueden observarse algunos de ellos.

Estas ideas de Beethoven, que estaban redefiniendo la naturaleza de la sinfonía clásica, también aparecen en su música coetánea de otros géneros, en cuartetos, como en los conocidos Cuartetos Razumovsky (1806), en conciertos para piano como el n.° 5, conocido como «Emperador» (1809), en su Concierto para violín (1806), en sus oberturas, o en sus sonatas para piano como la n.° 23 en fa menor, «Appassionata» (1805). De este período intermedio de la vida del músico data su única ópera, Fidelio. Beethoven probaba fortuna en lo que a la sazón era el género en donde el compositor podía encontrar mayor fama y reconocimiento. Pertenece al tipo de óperas que desde la Revolución francesa exaltaban la libertad y rechazaban la tiranía. Fue una obra de larga gestación, con numerosos estrenos y fracasos, siendo sometida a diversas reelaboraciones, algo por otra parte muy característico del compositor. De hecho, las comparaciones entre la versión original de 1805 y la última de 1814 permiten abordar la evolución del estilo del autor en estos años.

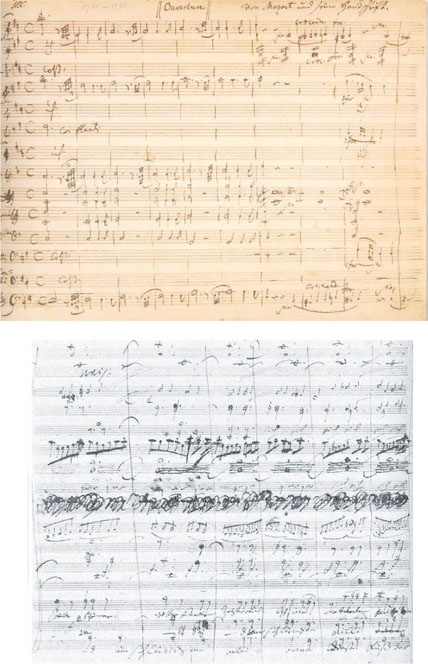

Es ilustrativo comparar dos partituras autógrafas. Arriba, un

fragmento de la ópera Idomeneo de Mozart nos muestra una

claridad de ideas sin apenas correcciones. Abajo, la agitada

mano de Beethoven en su Novena Sinfonía exhibe un modo

de hacer autocrítico y sometido a una constante revisión, lo

que explica su corta producción de sinfonías en comparación

con el genio de Salzburgo.

Hacia 1813 se inicia una última etapa caracterizada por tensiones personales y un acrecentamiento de la sordera, lo que motiva en el autor una introspección que lo aleja poco a poco del mundo. La producción total de obras disminuye. La fusión del sinfonismo con lo coral, que Haydn había dejado apuntado en algunas de sus últimas partituras, se materializa en obras como la Missa Solemnis (1819-1823), y muy especialmente en la última de sus sinfonías, la Novena «Coral» (1824), donde el significado extramusical de algunas composiciones parece tomar cuerpo en su último movimiento con la inclusión de un coro que canta la Oda a la alegría, de Friedrich Schiller (1759-1805). Se inicia así un fecundo camino que recorrerá todo el siglo xix fusionando la voz con lo que tradicionalmente había sido un género instrumental por naturaleza. La sinfonía alberga características del último estilo beethoveniano. El dibujo melódico de tema clásico, que aún figura en su Octava sinfonía (1812), ha sido sustituido definitivamente por pequeños motivos generadores, en este caso un pequeño golpe de dos notas que invade todo el primer movimiento. También se acentúa la predilección por la variación, que aparece en el tercer movimiento de la misma sinfonía, o en obras como sus Variaciones Diabelli (1823), o sus impresionantes últimos cuartetos, como el Opus 131 (1826). En este, el sordo genial ha acogido la fuga como uno de sus más señeros medios de expresión. El cuarteto se inicia con una, y continúa a través de siete movimientos que se deben interpretar continuamente y sin interrupciones, a través de sus diversas tonalidades y en un extenso camino de unos cuarenta minutos aproximadamente.

El también músico Johann Nepomuk

Hummel (1778-1837) realizó este dibujo a tinta

del estudio de Beethoven a los pocos días de su

muerte. Se aprecia el desorden del que dan

testimonio sus coetáneos más próximos. A partir

de este momento, el imaginario romántico

hará del compositor de la Novena una figura de

tintes casi míticos.

Coetáneamente a Beethoven desplegaron sus carreras otros autores, entre los que cabe destacar a Franz Schubert (1797-1828), quien compuso numerosas obras, entre ellas una ingente cantidad de lieder, sobre los que volveremos más adelante, obras para piano, como sus Momentos musicales (1828), de cámara, quince cuartetos, o sus nueve sinfonías, entre ellas su célebre Octava «Inacabada» (1822). Como en el caso de Beethoven, Schubert presenta nuevas tendencias de lenguaje, bien en la extensión de las zonas de desarrollo, bien en el uso de nuevas relaciones basadas en intervalos distintos al de quinta, característico de la sonata clasicista, principalmente a través del de tercera. Con todo, son las últimas obras de Beethoven las que nos colocan ante un universo fuertemente personal y emocional, donde el lenguaje y la forma del clasicismo han sido llevados a un estado que abre las puertas a un nuevo mundo. Lo visionario y lo heroico de su perfil será un paradigma que alimentará todo el mundo decimonónico creando una extraña paradoja: cuanto más se apartaban sus composiciones de la norma, más se convertían en modelo y ejemplo para el mundo romántico.

Raíces y rasgos del Romanticismo musical

Durante el siglo xviii se había ido conformando el «público» tal y como se entiende en el sentido moderno del término. El incremento en el interés por el arte, en una actitud imitativa de la nobleza, produjo durante todo el siglo xix un aumento de las actividades industriales relacionadas con la música, tanto en lo referido a la producción de música para aficionados, como a la fabricación de instrumentos para el cultivo doméstico, especialmente de la guitarra y de los instrumentos de la familia del teclado. También con raíces en el siglo anterior, el xix fue el momento en que los periódicos especializados en música florecieron por doquier incluyendo en ellos artículos, críticas, noticias, anuncios y reportajes de corresponsales ubicados en diferentes ciudades.

En otro orden de cosas, los convulsos sucesos que afectaron a Europa durante la Revolución francesa y las guerras napoleónicas influyeron profundamente sobre el orden social. Una de las consecuencias fue el colapso del sistema de patronazgo ejercido principalmente por las cortes y por la Iglesia, lo cual supuso que el músico se viese impelido a afirmarse en lo que Mozart ya había apuntado: ejercer su labor como una profesión liberal. En este sentido, aunque contó con ciertos encargos de la nobleza, Beethoven siempre transitó por la arriesgada senda del artista libre. Otra consecuencia de la crisis del sistema de patronazgo fue la desaparición del sistema educativo y de formación de músicos que albergaba en su seno. Esto explica el porqué de que muchos compositores del xix utilizasen vías distintas en su aprendizaje, sin necesidad de ser el resultado de una tradición familiar o de una enseñanza de capilla, lo que propiciará, en cierto sentido, la desaparición paulatina de un único estilo durante el transcurrir de la centuria. Institucionalmente supondrá la aparición del conservatorio como alternativa, siendo su primer exponente el de París, fundado en 1795.

El piano es un elemento habitual en el mobiliario burgués

del siglo xix. A través de él, y de las frecuentes adaptaciones

para teclado, se difundió y popularizó el repertorio

que dio a conocer la música de muchos autores.

Al piano (1859) de James Abbott McNeill Whistler

(1834-1903).

Desde una perspectiva estética, el cambio en la valoración jerárquica de las artes, avalada por escritores como Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798) o Ernest Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) — más conocido como E. T. A. Hoffmann—, desembocó en la consideración de la música como un arte superior a las otras, incluso a la palabra. La música sería capaz de expresar todo lo «misterioso» o «inefable» una vez que el texto y la palabra agotan esta capacidad. Considera Hoffmann que para la música: «su única materia es el infinito». Para el filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860), el arte musical sobrepasa la realidad tangible. Esta visión ayudó a afianzar durante el siglo xix la visión sacra, casi profética, del músico y del compositor entre la crítica y el público en general. La voluntad de superación a través de la música que confiesa Beethoven en su «Testamento de Heiligens-tadt» es un síntoma de ello. Esta tendencia a la sublimación de los músicos y su labor creó el caldo de cultivo para la formulación de ideas tan actuales como la oposición entre una música «popular» y una «seria», o la dialéctica entre la necesidad de ser entendido y la de asumir el riesgo de la incomprensión, a la espera, quizá, de un público futuro que podría asumir las innovaciones. La consecuencia fue el nacimiento de una extensa literatura apologética y dialéctica, ejercida por compositores como Schumann, Berlioz o Wagner entre muchos otros, que argumentaba sobre la creación musical. Pero al compositor se la avecinaba otro desafío: el historicismo. Si las composiciones desde la Edad Media permanecían vigentes durante cierto tiempo para luego ser olvidadas, durante el siglo xix se despertó un interés por la música del pasado, la cual comenzó a ser considerada ya no como algo superado, sino como obra con valor por sí misma. La consecuencia inmediata fue la ampliación del repertorio —de hecho, las obras de Beethoven nunca dejaron de ser ejecutadas—, la aparición de revivals de la que por entonces empezó a denominarse «música antigua» y, sobre todo, una nueva competencia para el compositor más allá de sus coetáneos, pero que por otra parte también le servía como estímulo para descubrir nuevas vías de creación al asomarse a la música pretérita.

Alrededor de la generación de 1810

El año 1810 unifica generacionalmente a una serie de autores nacidos en torno a él: Franz Liszt (1811-1886), Frederic Chopin (1810-1849), Félix Mendelssohn (18091847) y Robert Schuman (1810-1856). Este «trébol de cuatro hojas» simboliza el núcleo central del Romanticismo musical. Su obra en conjunto puede entenderse a través de varias perspectivas. Por un lado, su carrera se desenvuelve dentro del fenómeno de la aparición del virtuosismo. No es la primera vez en la historia que la capacidad de ejecución de alto nivel hacía acto de presencia, pero durante el siglo xix esta adquiere un nuevo significado debido a su proyección social, gracias a la expansión del público y del consumo musical, a la aparición de la prensa especializada, a la exaltación de la figura del compositor y del músico y al ensanchamiento de una pedagogía que aumentaba las posibilidades técnicas de la interpretación. Chopin, Liszt o el violinista Niccoló Paganini (1782-1840) son muestras del virtuosismo donde composición y ejecución se convierten en un binomio que se retroalimenta. Aunque, si se le preguntase a un aficionado parisino de la época —París se convierte en la plaza capital para el reconocimiento de la más sofisticada interpretación—, tal vez apuntaría nombres como Frie-drich Kalkbrenner (1745-1849) o Sigismund Thalberg (1812-1871), entre una legión de pianistas-compositores virtuosos que el tiempo ha eclipsado. Así se escribe la historia. Pero, en definitiva, es sobre el piano sobre el cual se despliega con mayor pujanza esta tendencia. Autores como el ya citado Clementi o Carl Czerny (17911857) habían contribuido decisivamente con su literatura pedagógica a un desarrollo técnico sin precedentes, sin olvidar la obra de pianistas-compositores como Jan La-dislav Dusek (1760-1812), Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) o el mismo Beethoven.

Niccoló Paganini retratado por Jean August Dominique Ingres

(1780-1867) en 1819. Paganini personifica los rasgos del ejecutante

virtuoso del Romanticismo: alta popularidad, combinación de

la faceta interpretativa con la compositiva y un cierto aire de

misterio que lo convierte en una suerte de nexo hacia el «mundo

de lo intangible», lugar al que la música permite acceder según los

patrones estéticos del pensamiento romántico.

Esta es la tradición dentro de la que Franz Liszt desplegó su enorme talento desde muy temprana edad, uniéndolo a un intenso trabajo de horas de práctica. Su escritura desborda virtuosismo: trémolos, cadencias, pasajes de sextas, de octavas, trinos, melodía de carácter lírico acompañada por amplios arpegios, cierta fogosidad en algunos pasajes y, sobre todo, un concepto orquestal del piano, como por ejemplo en los pasajes melódicos desplegados sobre la mano izquierda. Esta última característica, la cual Beethoven ya había intuido, se halla relacionada con el hecho de que Liszt a mediados del siglo incrementó notablemente su producción orquestal. Por el contrario, Chopin centra su obra especialmente en el plano pianístico, con una aplastante mayoría de piezas concebidas en un único movimiento, muchas de las cuales albergan la forma de sonata de una manera tan peculiar que hasta el mismo Schumann no las veía como auténticas sonatas. Su origen polaco le lleva a inspirarse en aires típicos de su tierra como las mazurkas o las polonesas de aire rapsódico. No obstante, su catálogo cuenta mayormente con piezas de carácter evocativo, caso de los nocturnos, donde hay una influencia notable del creador de la forma, el pianista irlandés John Field (1782-1837), uno de los puntales del piano romántico. También preludios, los cuales reflejan distintos estados de ánimo y siguen el principio bachia-no de transitar por diferentes tonalidades, o baladas, cuyo nombre está tomado del género literario homónimo. La obra de Chopin indaga sobre diferentes problemas técnicos, especialmente en sus estudios, que a la par son significativas obras de concierto. Su pulsación rítmica tiende al rubato, con cierta calidad improvisatoria, donde la melodía se halla ampliamente ornamentada siguiendo el estilo operístico del momento, con un importante uso del pedal que prolonga los sonidos del piano dotando a su música de una inconfundible borrosidad armónica.

Música y discurso: música y programa

El piano romántico no se agota en Liszt y Chopin. Otros autores desplegaron una importante producción. Valgan de ejemplo ciclos como Canciones sin palabras (1829-1845) de Mendelssohn, o Carnaval (1835) de Schumann, donde la composición se afianza sobre elementos extramusicales. Que este último autor establezca fuertes vínculos entre la música y la palabra nos conduce directamente a la cuestión de la música programática. Como hemos visto, la música instrumental comenzó a ser considerada como la cumbre de las realizaciones artísticas, siendo el sinfonismo algo que, iniciado en el clasicismo, había de trascender a multitud de géneros como el piano de Liszt, la ópera wagneriana, la obertura de concierto o el poema sinfónico, entre otros. Es así que se estableció una correlación discursiva entre la música y un contenido ex-tramusical, habitualmente conocido como programa, al cual se apelaba en diversas direcciones. Así lo explicaba el mismo Liszt en 1855 a propósito de la sinfonía Harold en Italia (1834) de Héctor Berlioz: «El programa tiene en sí la facultad de transmitir características casi idénticas a las formas poéticas». En general, es difícil cuantificar hasta qué punto la idea de programa cuajaba, pues ello dependía en buena parte del autor y de ciertas consideraciones que no siempre eran especificadas con exactitud. De hecho, siempre hubo opiniones contrarias al uso del programa, caso del musicólogo Eduard Hanslick (1825-1904), el cual, a la hora de juzgar los poemas sinfónicos de Liszt, declaraba hacia 1857: «La música, ciertamente jamás será capaz de expresar algún objeto definido, o de representar sus características esenciales de modo que se los pueda reconocer sin título...». Sea como fuese, lo cierto es que la corriente sinfónica se desarrolló enormemente durante la plenitud. El propio Liszt decantó su producción hacia poemas sinfónicos como Tasso (1849, revisado en 1854) o Hamlet (1858), manteniendo una estrecha relación en cuanto a las perspectivas extramu-sicales con el ideario de Wagner, con el cual le unía una fuerte relación personal, entre otras razones por ser el padre de su segunda mujer, Cósima.

Mendelssohn es otro de los grandes cultivadores de lo sinfónico en esta generación. Su formación sistemática, que lo aleja de los modos de aprendizaje de otros compositores de la época, da como resultado una música de perspectivas más clásicas en cuanto a la claridad formal. Mendelssohn mira a los géneros del pasado desde una reelaboración romántica. Es el caso de sus oratorios San Pablo (1836) y Elías (1846), reinterpretaciones del género barroco. En el plano sinfónico destaca su labor como diseñador de un nuevo tipo de obertura, ajustando su duración a las necesidades estructurales del concierto o del inicio de obras escénicas, diferentes a la obertura operística que resultaba un tanto larga. Ejemplos de ellas son oberturas como El sueño de una noche de verano (1826) —quizá su obra más programática— o Las Hébridas (1830, revisión de 1832). La remodelación de este género supuso la creación de un lugar en donde muchos compositores pudieron experimentar ideas expresivas enmarcadas, por lo general, dentro de la forma de sonata. Mendelssohn cultivó también la música de cámara y la sinfonía, con muestras como su Tercera Sinfonía, «Escocesa» (1842) o la Cuarta, «Italiana» (1833), producto esta última de la impresión que le produjeron sus viajes a Italia entre 1830 y 1832.

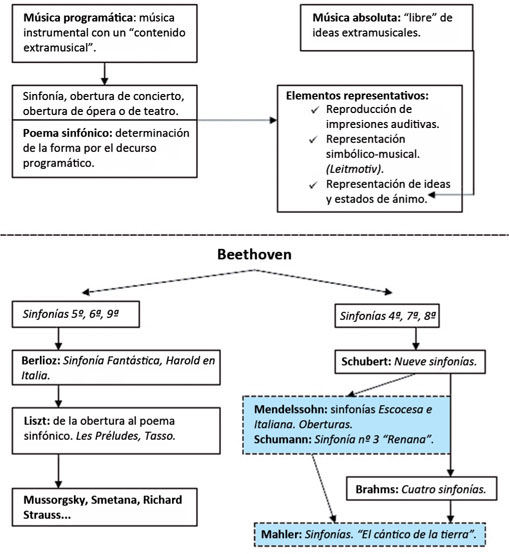

En la parte superior, algunos elementos caracterizadores

de la música programática, esto es, con discurso

extramusical, frente a la música absoluta, música pura sin

referencias externas. Abajo, un posible intento de perfilar

ambas corrientes a lo largo del siglo XIX: a la izquierda, la

«programática»; a la derecha, la «absoluta», con algunos

casos que pueden participar de ambas tendencias en los

cuadros coloreados y con línea discontinua.

Schumann compuso cuatro sinfonías, las cuales poseen la típica continuidad temática heredada del clasicismo pero con claros rasgos de intensificación romántica. Estas obras han sido tachadas en ocasiones de ser, desde el punto de vista orquestal, un tanto pesadas, aunque puede que ello se deba a las características de la orquesta que él mismo dirigía en Dusseldorf. Schumann puede considerarse un auténtico paradigma de lo romántico. Junto a su formación no sistemática —decide a los veinte años abandonar sus estudios de Derecho para dedicarse en pleno a la carrera de pianista—, se halla una fuerte vinculación con las letras y lo literario en general. Así, hijo como era de un librero y editor, se inició como crítico hasta llegar a fundar su propio periódico musical, el Neue Zetischrift für Musik, donde defendía su ideario que arremetía contra la grand opera y magnificaba el imaginario romántico de figuras del pasado como Bach y Beethoven, o contemporáneas como Chopin y Mendelssohn.

Héctor Berlioz (1803-1869) puede ser considerado un caso un tanto diferente. Su formación no se centra en el piano, con lo que sus exploraciones musicales se realizaban esencialmente sobre la partitura. No en vano redactó el Gran tratado de orquestación e instrumentación moderna, publicado por primera vez en 1843, el cual puede considerarse como la primera obra de este tipo en el sentido moderno, donde se explicitaba, no sólo las características de los instrumentos, sino sus posibilidades expresivas al servicio de la composición. Esta situación le produjo frecuentemente la incomprensión de sus coetáneos, de lo que es prueba el poco éxito de su ópera Los troyanos (1858). Esta circunstancia pareció convocarlo al cultivo de géneros instrumentales con aspectos narrativos y claramente programáticos, lo cual explica su especial sintonía con Liszt. Así, al lado de sinfonías como la ya citada Harold en Italia (1834) u oberturas como El Carnaval romano (1844), ideó lo que denominó leyenda dramática, cuya plasmación fue La condenación de Fausto (1846), obra para coro, solistas y orquesta, de carácter semidramático a medio camino entre la ópera y lo puramente musical. De cara al futuro, es importante la elaboración de la idée fixe que aporta Berlioz a través de su Sinfonía Fantástica (1830), donde un tema principal, asociado al personaje de la amada del protagonista, reaparece modificando su aspecto en cuanto al colorido tímbrico, ritmo o textura, en función del objeto, personas o escenas a las que la música pretende apelar en cada momento. Este proceder estará en la base del leitmotiv de Wagner, gran admirador de los ideales estéticos y musicales de Berlioz.

Lied: el maridaje de la voz y el piano

La unión de música y palabra durante el Romanticismo tiene otro de sus capítulos sobresalientes en el género del lied, esto es, la canción acompañada. A lo largo del siglo xviii se habían creado en todos los países europeos canciones para solistas, cantatas u otros tipos de música vocal profana más allá de la ópera. En Alemania, y principalmente alrededor del núcleo berlinés, tomó cuerpo un tipo de lied sencillo, estrófico y con un tratamiento silábico del texto. Sin embargo, hacia finales de siglo descolló un nuevo tipo de canción: la balada. Este género poético alemán, a imitación de las baladas populares inglesas y escocesas, conquistó el favor del público con sus extensos poemas colmados de aventuras románticas y sucesos sobrenaturales. Su variedad de atmósferas y su larga extensión exigía un tratamiento musical variado en cuanto a temas, texturas y contrastes, más allá del dibujo del lied estrófico. Esta concepción impulsó definitivamente la forma del lied romántico, cuyo primer gran cultivador fue el siempre avasallado por la adversidad de la enfermedad y de la indigencia Franz Schubert. Sus lieder aúnan la sencillez melódica con una gran intuición para el colorido armónico, con lejanas modulaciones o situaciones de suspenso de la tonalidad. Lo más inefable del poema se expresa a través de los recursos musicales. La capacidad expresiva del compositor es determinante: el poema deja de existir para convertirse en lied. Desde un punto de vista tipológico, Schubert desenvolvió diferentes variedades: desde el simple recurso de repetir melodía y acompañamiento en cada una de las estrofas, hasta un desarrollo constante donde melodía y acompañamiento son siempre nuevos siguiendo la acción del texto. Muchos de los lieder compuestos por Schubert se reúnen en bellos ciclos como La bella molinera (1823) o Viaje de invierno (1827), ambos con poemas de Wilhelm Müller (1794-1827). A ojos modernos, puede resultar llamativo que estas canciones no fueran interpretadas como obras de concierto, sino para veladas musicales en donde se reunían amigos del compositor y que recibían el nombre de schubertiadas.

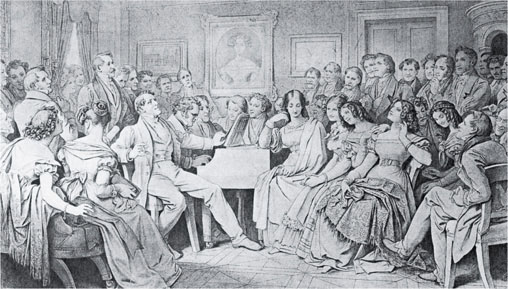

Los lieder (canciones) de Schubert eran interpretados

habitualmente en veladas que recibían el nombre de

schubertiadas, en las que el compositor se reunía con sus

amigos. En la imagen, la del 15 de diciembre de 1826

inmortalizada por Moritz von Schwind. Schubert, al piano,

está flanqueado por Joseph von Spaun, propietario de la

residencia, y el cantante Michael Volg.

En el lied, texto y música se fusionan para lograr una unidad.

En Schumann son frecuentes las intervenciones del piano,

como en el preludio que aparece resaltado en la partitura.

La mayor parte de los compositores románticos escribieron lieder. Con Schumann, el lied muestra la faceta inquieta y expresiva del Romanticismo. El acompañamiento del piano crece en importancia, especialmente en preludios y postludios, envolviendo totalmente la escritura del teclado al texto, lo cual se puede apreciar en hermosos ciclos como Amor y vida de una mujer o Amor de poeta, ambos de 1840, con textos de Adelbert von Chamisso (1781-1838) y Heinrich Heine (1797-1856), respectivamente. También compusieron lieder Johannes Brahms (1833-1897) o Gustav Mahler (1860-1911), de quienes hablaremos más tarde. La composición de canciones se convirtió en un género muy apreciado durante el siglo xrx más allá del ámbito germano. Gabriel Fauré (1845-1924) en Francia, Modest Mussorgsky (1839-1881) en Rusia, o Marcial del Adalid (1826-1881) en España son prueba de ello.

En estos compases de Liszt conviven dos elementos

frecuentes en la música del Romanticismo. La sencilla

melodía de carácter lírico, la cual aparece resaltada, se

sobrepone a un acompañamiento arpegiado de altos

vuelos, dando lugar a una escritura a tres partes.

El interior del sonido romántico

¿Cómo se ha modificado internamente el legado clásico y hacia dónde tenderá a finales de siglo? La música en el xrx caminará hacia la disolución de la claridad armónica heredada del clasicismo por el paradójico proceso de intensificar algunos aspectos propiamente tonales: uso del cromatismo, de acordes con funciones diferentes o de nuevas relaciones interválicas. La melodía suele preferirse sencilla y expresiva, en contraste con otro tipo de complejidades. El ritmo basado en el compás regular también buscará la expresividad mediante el uso de anticipaciones, de grupos de valoración especial o del tempo rubato. Aunque se cultivarán géneros de pequeño formato como el lied o el cuarteto de cuerda, el crecimiento de la orquesta aumentará las posibilidades tímbricas derivadas del desarrollo y mejora de los instrumentos, especialmente en la familia del viento, donde se perfecciona el sistema de llaves en las maderas y se incorporan pistones y válvulas a los metales. A menudo, esta versatilidad estará al servicio de la expresión de aspectos programáticos. En muchas ocasiones las enormes plantillas de obras de autores como Wagner, Mahler o Strauss, han dado pie a hablar del «gigantismo» orquestal.

Panorama de la ópera a principios de siglo

«Ipuritani me ha situado en el lugar que me correspondía, es decir, el primero después de Rossini». El compositor Vincenzo Bellini (1801-1835) se dirigía de esta forma a su tío Vincenzo en una carta en la que le narraba cómo la ópera Los puritanos (1835) le había granjeado el éxito en París por encima de su máximo rival, el también autor de ópera Gaetano Donizetti (1797-1848). El género operístico, como nos referimos a propósito de Beethoven, es uno de los campos en donde el compositor se consagra de una manera definitiva. En la Italia del Novecento, la ópera se convierte en el espectáculo por antonomasia. La geografía está salpicada de una red de teatros viva y vigorosa, con nombres que resuenan hasta la actualidad: La Fenice de Venecia, La Scala de Milán o San Carlo de Nápoles, entre tantos otros. A pesar de la pujanza de la grand opera francesa, la ópera italiana, que todavía dará buenos ejemplos en su modalidad buffa, encontrará su forma definitiva en la gran ópera seria, con temas dramáticos muchas veces inspirados en la literatura de autores como Shakespeare o Schiller. A diferencia de lo que será el drama wagneriano, la música siempre mantiene su autonomía, desplegándose en formas independientes, destacando entre ellas el aria a dos partes, donde una cabaletta de aire cantabile es completada con una stretta, o parte final más animada, o los finales concertantes y de grupo. Tres nombres destacan en este primer tercio de siglo. Primeramente, Gioacchino Rossini (1792-1868). Su obra ofrece aspectos conservadores, con escenarios propios del clasicismo, como su ópera El barbero de Sevilla (1816), una visita al drama que Mozart ya había abordado en Las bodas de Fígaro. Rossini disfrutó de una carrera exitosa desde sus comienzos, con obras como Tancredi (1813) o La italiana en Argel (1813), hasta sus últimas como Semiramide (1823) o Guillermo Tell (1829). Curiosamente, en 1837, habiendo logrado el éxito en lo económico y la aclamación del público, decide dejar la composición operística, realizando únicamente alguna página de carácter sacro con posteridad. Otro nombre notable fue el mencionado Bellini, cuya ópera más famosa, habitual en el repertorio actual, es Norma (1831), donde despliega su característico estilo basado en líneas vocales exquisitamente proporcionadas. Su rival, Donizetti, compuso más de setenta óperas, en su mayoría dramáticas, como Lucia di Lammermoor (1835), aunque también alguna buffa, como Don Pas-quale (1843). Su manejo de escenas dramáticamente complejas a través de la línea melódica, la armonía y el color resulta extraordinario, poniendo las bases de muchos de los posteriores hallazgos de Verdi.

Rossini fijó su residencia en París en 1828. Donizetti lo hizo una década más tarde, como si del sucesor del primero se tratase. La capital francesa, tras los acontecimientos políticos de la Revolución y el período napoleónico, se convierte en el centro operístico por excelencia, con su «santuario» ubicado en la Gran Ópera de París, lugar donde autores de toda Europa anhelan estrenar sus trabajos. El género francés por excelencia es la grand opera. En él se reflejan, con compleja monumentalidad, la conciencia de la sociedad burguesa, en especial durante el reinado de Luis Felipe de Orleáns (1830-1848). El libretista por antonomasia será Eugéne Scribe (1791-1861), maestro del género. El ambiente de estas óperas se desliga del clasicismo y resulta netamente romántico. Los temas suelen frecuentar la Edad Media o épocas posteriores. El aire es nacionalista, a veces desde una perspectiva muy colorista, con escenas de grandes masas y sorprendentes giros de acción. Musicalmente aparecen todos los medios musicales ligados al melodrama del momento: romanzas, arias, finales concertantes, ballet, gran orquesta, recitativos acompañados o grandes coros representando al pueblo. En definitiva, una amalgama muy del gusto burgués. Si el principal precursor del género fue Gasparo Spontini (1774-1851) con obras como La Vestale (1807), el autor por excelencia fue el compositor de origen alemán Giacomo Meyerbeer (1791-1864), con melodramas como Robert le diable (1831) o Los Hugonotes (1836).

Mientras tanto, en Alemania comenzaba a cristalizar un género operístico autóctono, afecto a la temática legendaria, con una importante vinculación con la naturaleza y los asuntos fantásticos y sobrenaturales. Así se manifiesta en las obras escénicas de Karl Maria von Weber (1786-1826), Der Freischütz (‘El cazador furtivo’, 1821), u Oberon (1826). Ambas ilustran las características de la ópera en territorio germano: la obertura como prefiguración de la atmósfera de la historia, el uso del diálogo en vez del recitativo, en clara sintonía con la tradición del singspiel, la aparición del lied junto al aria, la instrumentación colorista, las culminaciones concertantes propias de la época, o el uso de motivos musicales recurrentes que paulatinamente aparecen una y otra vez creando una unidad dramática y musical.

La búsqueda de la veracidad dramática:

Verdi y Wagner

«¡Viva Verdi!». Entre 1859 y 1861 esta aclamación recorría la península transalpina en un momento en que la popularidad del compositor Giuseppe Verdi (1813-1901) estaba lo suficientemente consolidada. Sin embargo, este grito era realmente un acróstico que escondía las iniciales de las palabras: «¡Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia!», en alusión al monarca piamontés Víctor Manuel II (18611878), figura clave de la unificación de la nación italiana. Este suceso nos muestra una de las constantes en la vida de Verdi desde el principio de su carrera: la conexión con los hechos históricos que le rodearon. No en vano llegó a ser elegido parlamentario en 1860 en el primer Parlamento italiano. Nacido en Roncole, sus comienzos fueron realmente poco gratificantes. Rechazada su solicitud de ingreso en el Conservatorio de Milán con dieciocho años de edad, pierde a su mujer y a dos hijos en 1839. Sin embargo, en ese mismo año obtiene su primer éxito con Ober-to. En sus siguientes creaciones se observa esa conexión con los acontecimientos de la época. El coro de los esclavos de su gran éxito Nabucco (1842) o el de los exiliados escoceses que clama por su patria de Macbeth (1847) eran entendidos en el contexto del fervor patriótico del Risor-gimento como una apelación del pueblo italiano a liberarse de la dominación austriaca. Con Ernani (1844), inicia su larga colaboración con Francisco Maria Piave (18101876), el cual le proporcionó excelentes libretos durante los siguientes veinticinco años. El estilo de estas óperas todavía alberga ciertas reminiscencias de Rossini en cuanto a los pasajes de conjunto, y de Donizzeti y Bellini en el uso de un melodismo de perfil regular. No obstante, se observa ya la tendencia del autor a buscar en un nuevo marco, la escena, la manera en la cual desarrollar la acción, reduciendo las zonas de recitativo, aportando además los característicos coros al unísono como el muy popular «Va pensiero» de Nabucco. También es esta época en donde toma cuerpo su genuina escritura para barítono, dando lugar al conocido como barítono dramático.

Hacia 1850 se produce uno de los momentos culminantes de la creación verdina, logrando un importante reconocimiento internacional. En este período, el autor hace caer la acción dramática especialmente en los dúos, con parejas de personajes perfectamente caracterizados individualmente en aras de una exploración de las relaciones humanas. Es el caso del padre y la hija en Rigoletto (1851), o los amantes de La Traviatta (1853). En sucesivas producciones, Verdi empezó a mostrar interés por obras de mayor grandiosidad, donde los conflictos personales podían reflejar a su vez el de grupos sociales o naciones incluso. Esta tendencia a la monu-mentalidad, debida en buena parte a la influencia de la grand opera francesa, aparece en Las vísperas sicilianas (1855), Don Carlo (1867) o Aída (1871), encargo esta última para la inauguración del Canal de Suez. En todo este período las estructuras se flexibilizan en pos del desarrollo de la acción. Así, el aria no posee una forma general, sino que ofrece aspectos multifuncionales, siendo, normalmente, el acompañamiento de tipo tonal, con balances nítidos entre tónica y dominante.

Hacia 1870 Verdi pasa grandes retiros en su finca de Sant’Agata, poco dispuesto a componer nuevas óperas. De hecho, estrena su Réquiem en 1873 en homenaje a su amigo, recientemente fallecido, el poeta Manzoni, aunque la obra había sido proyectada cinco años antes pensando en la muerte de Rossini. Sin embargo, en colaboración con el poeta y compositor Arrigo Boito (18421918), estrenó Otello en La Scala en 1887. En esta obra, Verdi supera todo vestigio de la vieja estructura aria-recitativo, alcanzando una continuidad por medio de un arioso que tiende hacia la reflexión o la acción según las necesidades del drama, dejando vía libre a lo que será el verismo. Este principio, unido a la fuerza que proporcionaba la orquesta y a un mayor cromatismo y contrapunto en el lenguaje armónico, ha suscitado el debate de hasta qué punto la influencia de Wagner se puede rastrear en el último Verdi. Aunque el autor italiano buscaba una continuidad en la música que engarzase con el dibujo de los distintos estados emocionales de la acción dramática, él mismo negaba la influencia del compositor germano. Ciertamente su música conserva un revestimiento tonal y una regularidad métrica muy diferente de lo wagneriano, incluso en su última y buffa ópera Falstaff (1893).

Dos formas de sentarse hacia 1867. Las enormes figuras de

Wagner, a la derecha, y Verdi, a la izquierda, dominan la

escena operística decimonónica.

Lo que resulta verdaderamente incuestionable es el impacto del alemán Richard Wagner (1813-1883) en la Europa del xrx. Su obra es uno de los sucesos musicales por excelencia del siglo. «El drama no es un género musical y, menos aún, literario; no es un nuevo arte que pueda convivir con las demás artes: el drama es el único arte completo, verdadero y posible*. Así se expresaba en su obra Ópera y drama (1850). El compositor busca a través de la ópera su gesamtkuswerk, ‘la obra de arte total’, que englobe todas las expresiones artísticas, principio que defenderá a lo largo de su extensa prosa apologética en textos como Arte y revolución o La obra de arte del futuro, ambas de 1849. Wagner nació en Leipzig y recibió su primera instrucción musical curiosamente donde Bach había impartido su último magisterio. Sus primeras obras fueron Rienzi (1842), deudora de la grand opera, y el Holandés errante (1843), cuya temática sobrenatural lo vincula con Der Freischütz de Weber. También en esta época escribe Tannhauser (1845) y Lohengrin (1847), ambas ambientadas en la Edad Media. En ellas surgen, a veces de forma embrionaria, elementos que se desarrollarán posteriormente: la idea de la redención por amor, la escritura hacia un arioso en combinación con motivos, el despliegue orquestal como forma de potenciación del drama, la redefinición de la obertura como resumen del drama al que precede, una incipiente polifonía cromática o el hecho de ser su propio libretista. En 1848, huye al ser sorprendido en actividades revolucionarias, estableciéndose en la ciudad suiza de Zürich. Durante estos años viaja por Europa empezando a ser conocido. En 1857 inicia la composición de Tristán e Isolda, ópera que estrenará tiempo más tarde, y también la de su monumental Anillo del nibelungo, que realizará a lo largo de veinte años.

El hecho más significativo en sus últimos años fue la invitación del príncipe Luis II de Baviera a Múnich en 1864. Wagner comienza su andadura por la corte gozando de la protección del príncipe para sus empresas, lo cual termina causando no pocos quebraderos de cabeza, dado el enorme gasto que a las arcas del reino suponían los proyectos del músico, así como sus libertades de movimiento que no eran del gusto de muchos de los integrantes de dicha corte. Tras los Maestros cantores (1868), estrena en 1876 el ciclo completo del Anillo del nibelungo, que había finalizado dos años antes. El acontecimiento tuvo lugar durante el primer festival de Bayreuth. En dicha localidad Wagner había logrado que se edificase un teatro preparado ex profeso para la representación de la obra. Algo más tarde, en el mismo festival se representaría su última creación, Parsifal (1882), un año antes de su muerte en Venecia. En esta ópera reaparece el tema de la redención por amor dentro de una temática perteneciente al ciclo artúrico.

El Anillo del Nibelungo es un ciclo de cuatro óperas que Wagner compuso a lo largo de dos décadas: El oro del Rin, La Valkiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. En esta trama aparecen las andanzas de dioses, semidio-ses, guerreros y otras criaturas de la mitología germana. Se representa a lo largo de cuatro jornadas, sobrepasando el total de las obras las dieciocho horas de duración. Como en otros melodramas wagnerianos, el autor hace un amplio uso del leitmotiv, esto es, un tema musical asociado con alguna persona, objeto o idea, que funciona como motivo conductor, creando una trama de ideas musicales que posibilitan el desarrollo, proceder que en el fondo tiene una inspiración muy beethoveniana. La asociación del leitmotiv se establece con la aparición primera, normalmente ejecutada por la orquesta, repitiéndose en las apariciones subsiguientes. Pero es algo más que una etiqueta musical. Acumula significaciones al aparecer transformado según las ocasiones, pudiendo recordar al objeto o persona no presente, combinándose contrapuntísticamente o estableciendo similitudes con otros leitmotiv. La textura musical está hecha de narración y diálogo, en un continuo en el que no hay rastro de aria, canciones o recitativo. Wagner veía en la mitología una realidad que albergaba verdades profundas y ocultas al hombre presente por pertenecer a un pasado remoto.

Algunas claves de la producción wagneriana a través de

uno de los pasajes de su ópera El ocaso de los dioses.

Arriba, la enorme plantilla instrumental requerida muestra

la tendencia al gigantismo orquestal de la segunda mitad del

siglo xix. Abajo, algunos de los leitmotiv, temas musicales

vinculados a personas, ideas u objetos, que el autor utiliza

para desplegar su ideal compositivo.

El Anillo del nibelungo es una obra de tal empaque que ha suscitado todo tipo de interpretaciones: desde un manifiesto socialista hasta un alegato racista de tipo nazi, pasando por ser considerada un estudio de la psique humana o la parábola de la nueva sociedad industrial. Es una prueba más del impacto del autor. Tras su muerte, se fundaron a lo largo de Europa sociedades wagnerianas, mientras aparecía una fogosa dialéctica entre partidarios y detractores que invadió literalmente la cultura musical de aquel entonces. Bayreuth y sus sucesivos festivales se convirtieron en un «santuario» al que peregrinaba gente tan variada como el compositor Gustav Mahler, el escritor irlandés George Bernard Shaw e incluso músicos poco propensos a manifestarse como prowagnerianos como el compositor francés Claude Debussy, del que hablaremos en el siguiente capítulo.

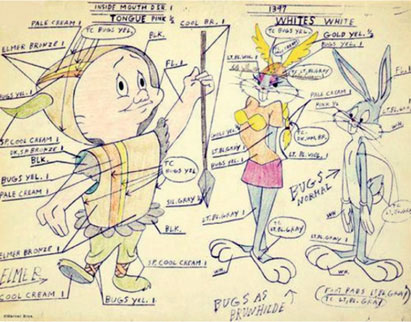

El impacto de lo wagneriano. En 1957, Chuck Jones dirigió

un corto animado titulado What's opera, Doc? con música

tomada de diversas óperas de Wagner. Elmer interpretaba

a Sigfrido y Bugs Bunny a la valquiria Brunilda, como se

puede ver en los diseños de la imagen. El wagnerianismo

hacía su entrada en la deconstrucción posmoderna.

Durante la segunda mitad del siglo, la composición de ópera abarcó a muchos otros creadores, más allá de las abrumadoras personalidades de Verdi y Wagner. En Francia, Jacques Offenbach (1819-1880), aunque realizó óperas serias, ha pasado a la historia principalmente por sus composiciones dentro del género ligero de la opereta, caso de su Orfeo en los Infiernos (1858), donde los dioses llegan a bailar un cancán. A su lado, figuran Charles Gounod (1818-1893), con su Fausto (1859), y especialmente George Bizet (1838-1875), cuya famosa ópera Carmen (1875) consiguió llevar al escenario lírico un nuevo realismo en cuanto al tratamiento de las pasiones de sus personajes. En Italia, precisamente en consonancia con el realismo no sólo de la obra de Bizet, sino del que florecía en lo literario y lo pictórico a lo largo de Europa, aparece el verismo, cuyo primer compositor importante fue Pietro Mascagni (1863-1945), con óperas como Cavalleria Rusticana (1889), o Pagliacci (1891). En el verismo hay una reacción contra la emoción exaltada de Verdi o la imaginería wagneriana, una búsqueda de aspectos más cotidianos y sociales. Esta corriente afectó en distinto grado a diversos autores, siendo quizá el caso más significado el del gran operista italiano del cambio de siglo, Giacomo Puccini (1858-1924). La influencia verista es verificable en alguna de sus obras como La bohéme (1896), historia de aspirantes a artistas en el mundo bohemio de París.

Caminos para finalizar un siglo

Más allá de defensores y detractores, es indudable que el estilo wagneriano, cuyo paradigma podría radicar en su Tristón e Isolda y en su muy debatido y analizado hasta la saciedad acorde inicial, afectó a la composición posterior profundamente. Su armonía, influida por el lenguaje cromático de Liszt, con constantes alteraciones, desplazamientos tonales y vaguedad en progresiones y resoluciones, produjeron un novedoso sonido que encauzaría los desarrollos de la música en los últimos decenios del siglo. De esta guisa, en la gran tradición germano-austriaca, las corrientes de creación se movieron en un balance entre tendencias conservadoras y avanzadas. En el caso de Johannes Brahms (18331897), su obra se entronca en el pasado, en especial en la tradición vienesa de Beethoven o Schubert en cuanto a procedimientos y estructura formal, sobre la que se solapa una rigurosa instrucción en contrapunto y un tipo de textura y ritmo acorde con el estilo de Schumann. Precisamente fue este último compositor el que procla mó la genialidad del joven Johannes en un artículo publicado en 1853. Además, Brahms mantuvo una intensa relación con la mujer de Schumann, Clara Schumann (1819-1896), pianista y compositora de gran talento, de la cual solía requerir su opinión sobre sus nuevas obras. Clara, al lado de la hermana mayor de Mendelssohn, Fanny (1805-1847), son dos personalidades decisivas en la música de su época, con éxito a los ojos de una sociedad que desaprobaba la participación profesional de la mujer en cualquier ámbito. Volviendo a Brahms, su estilo se aleja de lo programático y de la retórica wag-neriana. No en vano Hanslick lo consideraba uno de los ejemplos por antonomasia de la música absoluta, es decir, aquella ajena a planteamientos extramusicales. Así, en sus cuatro sinfonías, escritas en una etapa ya madura, se observan rasgos clasicistas como la articulación en cuatro movimientos o el tipo de desarrollo motívico. En la antinomia que se crea a través de la lucha entre tonalidad mayor y menor de la Tercera Sinfonía (1883), o en el uso de treinta y dos variaciones sobre un bajo en el último tiempo de la Cuarta Sinfonía (1885), se cierne la alargada sombra de Beethoven. Yendo más allá, su interés por Bach, algo frecuente en el magma musical decimonónico, se refleja en la fuga final de su Réquiem alemón (1867-1869), peculiar réquiem construido sobre una selección de textos bíblicos que hablan de la muerte y no sobre el texto canónico.

Anton Bruckner (1824-1896) también puede situarse, en cierta medida, en corrientes más conservadoras, si bien desde otra perspectiva, más relacionada con la música sacra, con su largo aprendizaje en el mundo eclesiástico y con la polifonía antigua, en especial de Palestrina. De una forma próxima a Brahms, sus nueve sinfonías presentan rasgos tradicionales en lo que respecta al uso de los cuatro movimientos, y la relación que se establece entre el primero y el último dentro de las coordenadas de la forma de sonata. Si para esta estructura el elemento subyacente es la Novena Sinfonía de Beethoven, su gigantismo posromántico, apreciable en el enorme desarrollo de sus estructuras temporales, parte de su admiración a Wagner. La ralentización de los procesos musicales, caso de enormes áreas estáticas desde el punto de vista armónico, unido a cierta sensación diatónica en unas ocasiones, modal en otras, lejana al cromatismo de autores coetáneos, ha hecho que se haya querido apreciar en Bruckner un cierto orden me-tafísico relacionado con la filosofía de Schopenhauer.

La figura del compositor Mahler está íntimamente ligada a su

faceta como director, como puede observarse en estas famosas

siluetas publicadas en 1899 elaboradas por Otto Bóhler.

Nacido en el pueblo bohemio de Kalischt, Gustav Mahler (1860-1911) transita por diferentes derroteros. Su actividad es indisoluble de su labor como director de orquesta en diversas plazas: Leipzig, Hamburgo, Budapest, Viena, destino este que seguramente influyó a la hora de dejar su fe judía y bautizarse en aras de conseguir el puesto, o Nueva York al final de su carrera, lo que le convertía según sus propias palabras en un «compositor de verano». Aparte de sus canciones o ciclo de canciones, algunas como su hermosa Canción de la tierra (1909), auténtica obra sinfónica compuesta por seis canciones orquestales para tenor y contralto alternativamente, su campo de acción principal es la sinfonía. En ellas varía el número de partes, cuatro en las Primera, Sexta y Novena, dos solo en la Octava, o los «ingredientes» sinfónicos, como el uso de la voz en la más pura tradición heredada de la Novena de Beethoven, como por ejemplo el coro femenino de su Segunda Sinfonía, la canción para soprano del final de la Quinta, o la gran masa de solistas y coros en la Octava, también conocida como Sinfonía de los mil. La relación con Bruckner en cuanto a la gran dimensión posromántica es evidente tanto en el tamaño de las plantillas como en la dimensión temporal de sus obras. No obstante, el gigantismo en Mahler posee otro cariz idiomático. Pueden encontrase con facilidad texturas polifónicas, también bajo la órbita de las corrientes ponderadoras de Bach, frente al gran relleno orquestal de autores coetáneos, así como un depurado trabajo en cuanto a la técnica orquestal, a la que no es ajena su labor como director. La textura resulta así clara en líneas melódicas y acompañamientos. Asimismo, Mahler proyecta un nuevo enfoque en cuanto a las relaciones armónicas, enarbolando la bandera de la ambigüedad en el manejo de áreas tonales, finalizando en ocasiones con una tonalidad diferente a la del comienzo de la obra, caso de la Séptima Sinfonía, la cual establece un camino de mi menor a do a lo largo de la composición. Lo mahleriano otorga una sensación de flujo de ideas nuevas, yuxtaponiendo elementos extraídos del mundo de las marchas, del repertorio de la música popular o de músicas de salón y café que había conocido en su juventud. Así, el tercer movimiento de su Primera Sinfonía sinfonía «Titán» comienza con un inquietante guiño consistente en utilizar el famoso canon popular Frére Jacques en tono menor. De esta forma, se ha hablado de su capacidad para metamorfosear lo familiar y lo simple. La transformación de color que se realiza en algunas de sus obras ha llevado a considerar que sus últimas composiciones apuntaban hacia una «melodía de timbres», aspecto que utilizará Schoenberg en el siglo siguiente.

El alemán Richard Strauss (1864-1949), al igual que Mahler, une las facetas de director y compositor volcado en el sinfonismo extenso. Con todo, Strauss se inclina más hacia la tradición programática en cuanto al uso del poema sinfónico, con ejemplos como Así habló Zaratustra (1896), popularizado en la centuria siguiente por su presencia en la película 2001: una odisea del espacio (1968). En dichos poemas conviven elementos ligados a lo tradicional, como la forma de sonata de Muerte y transfiguración (1890), con pasajes realmente avanzados, caso de la experimentación tímbrica del «pasaje de las ovejas» de Don Quixote (1897). Casi sin pretenderlo, Mahler y Strauss aparecieron como rivales de cara al gran público. El contenido de esta dicotomía estribaba en apreciar quién era el portador de la gran tradición germano-austriaca. A ojos del auditorio de entonces Strauss terminó gozando de mayor reconocimiento que el primero, a pesar de que se dice que el viejo Brahms señalaba a Gustav como el auténtico depositario de los valores de la música alemana. Sea como fuese, esta concepción de lo programático en Strauss se extiende a sus producciones operísticas como Salomé (1905) o Electra (1909). Estas obras escénicas utilizan un cromatismo extremo y disonancias exploratorias, con acordes sin valor funcional, buscando cierto nivel simbólico. A pesar de su longeva vida, Strauss, a partir de El caballero de la rosa (1911), parece abandonar el camino de la experimentación para adoptar un rumbo más conservador.

Realmente, la nómina de compositores en activo durante los últimos años del xrx es muy amplia. En Alemania, entre otros, destaca Max Reger (1873-1916), el cual se sitúa lejano a discursos programáticos, manipulando con habilidad los logros armónicos de su tiempo en combinación con un contrapunto nacido de su admiración por Bach. En el otro polo, el vienés Hugo Wolf (1860-1903), partidario defensor del estilo wagneriano, centra su composición en el campo del lied. Dentro del fin de siécle francés, César Franck (1822-1890) exploró la forma cíclica y la forma de sonata dentro del lenguaje de la época, como en su ampliamente interpretada Sonata en la para violín (1886). Camille Saint-Saéns (1835-1921), habiendo sido defensor de la música más avanzada en sus inicios, como demuestra su Danza macabra (1874), poema sinfónico muy en la órbita de Liszt, pasó posteriormente a planteamientos más conservadores. Quien resulta absolutamente original es Gabriel Fauré (1845-1924), antici-pador del estilo de Debussy al dar un papel colorístico a los acordes, a veces con funciones equívocas. Asimismo, compuso música incidental, un Réquiem (1888), original en cuanto a su capacidad para subrayar la idea de reposo frente al tradicional terror del juicio último y, sobre todo, un gran número de canciones debido a la gran acogida que los lieder de Schubert tuvieron en Francia.

Las escuelas nacionales

El siglo xrx es el siglo de la emergencia del nacionalismo a lo largo y ancho de la geografía europea. Esta corriente se manifiesta como la exaltación de las culturas locales, sea en lo folclórico, en lo legendario o en las costumbres. Este alejamiento del legado grecolati-no, así como del mundo clasicista y racionalista, supuso musicalmente una mirada a las tradiciones autóctonas, buscando en ellas la posibilidad de extraer nuevos materiales sonoros. El resultado final en aquellos lugares en donde se trató de cimentar una escuela propia osciló entre la utilización de elementos musicales vernáculos, de una forma literal o evocada, y la adscripción a las corrientes musicales generales, en particular a la tradición germano-austriaca. Siguiendo estos principios, en los países eslavos destaca el bohemio Bedrich Smetana (1824-1884). Admirador de Liszt, compuso un ciclo de seis poemas sinfónicos titulado Mó vlast (‘Mi patria’, 1872-1879), de los cuales El Moldava, que describe el discurrir del río homónimo, ha llegado a ser el más renombrado. La vocación extramusical y discursiva del poema sinfónico hizo que se convirtiese en un vehículo de expresión idóneo para canalizar sentimientos nacionales a través de la música. Al lado, la capacidad de la ópera para ilustrar temas autóctonos o patrióticos tampoco fue desdeñada, caso del Dalibor (1868), del mismo Smetana. Siguiendo en el ámbito eslavo, Antonín Dvorak (1841-1904) ofrece un cierto equilibrio entre el uso de un lenguaje clásico en la línea de Brahms y la asimilación de elementos del folclore checo como los ritmos de hemiola, el diatonismo, la modalidad, el pentatonismo o los metros sacados de danzas populares como la skocna. Así se advierte en su producción, desde obras como las Danzas eslavas (1878 y 1887), hasta sus nueve sinfonías, de las cuales ha llegado a ser particularmente popular la Novena o «Del Nuevo Mundo» (1893), adaptación del folclore conocido por Dvorák durante su estancia en Estados Unidos. En esta sinfonía se rebasa el interés por las tradiciones propias del entorno inmediato del compositor, conduciéndolo hacia el aprecio e interés por culturas ajenas. En los países nórdicos destacan el danés Carl August Nielsen (1865-1931) y, sobre todo, el noruego Edvard Grieg (1843-1907). La obra de Grieg acoge rasgos autóctonos de ambiente modal, con células repetitivas, o interválicas características de cuarta aumentada, apreciables en sus diversos ciclos de canciones sobre textos noruegos, en sus Slátter o ‘danzas campesinas’ arregladas para piano (1869) o en su celebradísi-mas suites de Peer Gynt (1876).

Pero si hay una nación en la cual se acredita una corriente musical de marcadas características propias, esa es Rusia. Hay tres aspectos para entender la eclosión de esta escuela. En primer lugar, debe señalarse al compositor Mikhail Ivanovich Glinka (1804-1857), el cual, a pesar de traslucir una notable influencia de los melodramas francés e italiano, se puede considerar como el autor de la primera ópera rusa importante, Una vida por el Zar (1836), con elementos autóctonos o de inspiración autóctona tales como melodías populares o al estilo popular, giros repetitivos, fraseo irregular o uso del pen-tantonismo. La trascendencia de Glinka lo convierte en un modelo para el futuro estilo ruso, sobre todo con su segunda ópera Ruslan y Lyudmila (1842). En segundo lugar, Alexander Dargomizhsky (1813-1869), influyente colega de Glinka, al aplicar el sistema de declamación de la poesía rusa, y, por otra parte, buscando el ser fiel a las características del habla propia, creó una particular línea de entonación entre lo arioso y lo recitado, combinándolo con elementos de inspiración popular en creaciones como su ópera Russalka (1856). Finalmente, hay que tener en cuenta las feroces invectivas que críticos musicales como Alexander Serov (1820-1871 o Vladimir Stasov (1824-1906) vertían contra instituciones como el Conservatorio de Música y la Sociedad Musical Rusa, creadas bajo el auspicio del pianista y compositor Anton Rubinstein (1829-1894), acusándolas de ser meros defensores de un modelo extranjero de estilo musical basado en la tradición alemana.

En este caldo de cultivo se entiende la aparición del grupo de los «Cinco rusos», denominación de procedencia francesa ya que ellos nunca se autodenominaron de tal manera. Está «manada poderosa», tal y como los bautizó Stasov, se caracterizaba por un acusado aprendizaje de tipo amateur y una ausencia de educación sistemática, por una cierta ambigüedad entre lo ruso y lo occidental, y por una exigencia de actividades profesionales ajenas a la música. Así, Modest Mussorgsky (1839-1881) era oficial de la Armada; Nicolay Rimski-Korsakov (18441908), oficial de Marina; Cesar Cui (1835-1918), ingeniero militar; Alexander Bodorin (1833-1887), un químico cuyo ensayo Sobre el efecto del yoduro etílico en la hidrobenzamida y la marina fue tan célebre como su ópera El príncipe Igor (estreno póstumo en 1890). A este cuarteto debemos unir el nombre de Mily Alexeyevich Balakirev (1837-1910), fundador de la «nueva escuela rusa» (1862), opositora de las instituciones oficiales, y en algunos momentos aglutinador y coordinador del grupo. Cesar Cui nos puede dar las claves del grupo en sus propias palabras: «No sentíamos ningún respeto hacia Mozart y Mendelssohn; al último lo enfrentábamos a Schumann. [...] Sentíamos un gran entusiasmo por Liszt y Berlioz. Adorábamos a Chopin y a Glinka. Sosteníamos acalorados debates [...], discutíamos sobre las formas musicales, la música programática, la vocal y, en especial, el género operístico». El diletantismo del grupo, o su falta de formación académica, se puede rastrear en casos como el del poema sinfónico de Mussorgsky Una noche en el monte pelado (1867), sometido a revisión por Rimski-Korsakov, quizá el autor de formación más sólida del grupo, que lo demuestra por haber escrito excelentes y variados tratados de orquestación reunidos y recopilados entre 1873 y 1908. Sin embargo, la versión original del poema de Mussorgsky, que tuvo que esperar a 1968 para ser estrenada, muestra otros matices y rasgos interesantes que iban más allá de lo que Korsakov consideraba como errores. Mussorgsky, en contacto con Dargomizhsky y con el realismo de la novela rusa, al igual que sus compañeros, ofrece fuertes innovaciones armónicas en sus diversos ciclos de canciones escritos entre 1870 y 1879, y un novedoso planteamiento narrativo en sus obras escénicas, como en Boris Godunov (1869, revisada en 1873), en la cual el libreto se muestra a través de veinticuatro escenas a modo de cuadros independientes cuyo único nexo parece estar en los motivos melódicos asociados a los personajes. También en las óperas de Rimski-Korsakov, como La doncella de nieve (1881) o Sadko (1896), aparecen rasgos que perdurarán en el futuro estilo ruso, bien representado por Stravinski, el cual abordaremos en el siguiente capítulo: historias autóctonas, inclusión de lo fantástico, cierto primitivismo, constitución por yuxtaposición de escenas más que por desarrollo dramático, importancia de las escenas de masas o multitudes, variedad de la línea recitativa, importancia de la orquestación y cierta influencia del cromatismo wagneriano.

Fiódor Ivánovich Chaliapin (1873-1938), uno de los más

grandes bajos rusos de la historia, como Boris Godunov,

protagonista de la ópera del mismo nombre de Modest

Mussorgsky. La escuela rusa supuso a finales del siglo XIX

una clara alternativa estética y compositiva a la imperante

tradición germano-austriaca de la centuria.

Frente al grupo de los «Cinco rusos», Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) se amolda preferentemente a principios occidentales. Así, en lo formal y en lo armónico se sitúa en consonancia con autores como Schumann, o bajo la influencia de los aires de salón y de danza. No obstante, no se puede negar cierta conexión con lo ruso en cuanto a la adaptación de cuentos y fol-clore de su país. A pesar de ello, sus seis sinfonías de carácter cíclico, su oposición a los principios de Dargo-mizhsky, el carácter de sus óperas al estilo de la grand opera, caso de Eugene Onegin (1878) o La dama de picas (1890), o incluso sus ballets, como El lago de los cisnes (1876) o El Cascanueces (1892), le sitúan en la órbita de la tradición más cosmopolita.

Una última ojeada nos lleva a la España decimonónica, en la cual la zarzuela castiza —no confundir con la zarzuela barroca que vimos en el capítulo correspondiente— se cultiva como el género de éxito por excelencia, en especial entre las clases medias y populares. Frente a ello, desde diversos ámbitos, se plantea la necesidad de la creación de una ópera nacional, sobre todo ante el dominio del melodrama europeo en territorio hispano, en especial de la ópera italiana. El presupuesto de crear un género propio se apoya en la estética romántica de buscar bases en el folclore y la historia musical propios. Así se entienden las tesis de Felipe Pedrell (1841-1922), expresadas en su libro Por nuestra música (1891), recopilador del folclore y autor de la ambiciosa trilogía melodramática Los Pirineos (1891-1904), o la aparición de las primeras ediciones musicológicas de la música del Siglo de Oro español, caso del Cancionero de Palacio, con música de los siglos XV y XVI, hecha por Asenjo Barbieri (1823-1894). En la práctica, muchos autores transitaron en ambos campos. Valga como ejemplo Emilio Arrieta (1821-1894), con óperas como La conquista de Granada (1850) o Marina (1871), o zarzuelas como El dominó azul (1853) o la misma Marina (1855) que, en origen, fue una zarzuela. De todas formas, el género castizo era el que proporcionaba mayor renombre a su autor. A este clima hay que unir la existencia, como en otros lugares de Europa, del debate entre partidarios y opositores del estilo wagneriano, con fecundas disputas, especialmente en territorio catalán. Tampoco conviene olvidar a dos figuras clave, vinculadas particularmente con la composición pianística. Isaac Albéniz (1860-1909), con obras como la Suite Iberia (1906) para piano o la ópera Pepita Jiménez (1896), o Enrique Granados (1867-1916), con su famosa Goyescas (1911) para piano, —de la cual realizó una versión operística en 1916—, composición que ilustra seis cuadros de Goya, recordando en cierto modo Cuadros de una exposición (1874) de Mussorgsky. Ambos fueron pianistas de fama internacional, con fuertes vinculaciones francesas, sobre todo en el caso de Albéniz.

De duraciones, estética y nubes

El XIX podría interpretarse como un siglo musicalmente «largo» si consideramos a Beethoven y a sus coetáneos como el arranque de un nuevo estilo musical y a buena parte del movimiento posromántico, que llega a penetrar en los primeros años del XX, como el ocaso de dicho estilo. Sin embargo, si se entiende la producción beethoveniana como culminación del clasicismo, y el estilo posromántico como una «premonición» de ciertas tendencias venideras, podría considerarse que el siglo fue «corto», prácticamente concentrado en el apasionamiento romántico. Seguramente ambos enfoques son caras de una misma moneda. Lo que resulta indudable es que la expansión del colorido orquestal de autores como Berlioz o el grupo de los «Cinco rusos», el cromatismo de la armonía wagneriana y la tonalidad expandida de autores como Mahler o Strauss, o la libertad formal que proporcionaban algunos géneros como el poema sinfónico, propició que en las últimas décadas de la centuria el lenguaje musical fuese llevado a una situación extrema en cuanto a recursos y formas heredadas del clasicismo. Resulta llamativo que mientras las últimas décadas del siglo el pensamiento «positivista» y las tendencias realistas parecían expandirse por el panorama científico y cultural, la música, exceptuando algunos casos como el verismo, parecía mantenerse inmune a estas corrientes. El valor sacro del arte musical heredado del Romanticismo seguía amparando a la música considerada como más avanzada, fuesen las escuelas nacionales, la herencia wagneriana o las obras programáticas de Richard Strauss. Semejaba que el espíritu científico sólo afectaba a las pujantes investigaciones musicológicas sobre el pasado musical. Pero el sistema en sí parecía estar agotado. Los cambios se avecinaban al cerrarse el siglo. Si se examinan tanto el pasaje de intervalos de tercera y sexta que figura a partir del compás dieciséis de la canción de Mussorgsky Los días de fiesta han acabado (1874), como el inicio de Nubes, inspirado en el anterior y correspondiente al primero de los Nocturnos para orquesta (1899) de Claude Debussy, la sonoridad se halla en movimiento pero sin dirección armónica. El propio Liszt, de modo casi visionario, juega con una armonía anticonvencional. En su pieza para piano solo Nubes grises (1881), la arquitectura musical se realiza a base de la escala de tonos enteros, intervalos aumentados y la sensación de absoluta suspensión en los acordes finales, auténticamente expectantes: cuando las nubes aparecen suelen presagiar cambios.