SINOPSIS

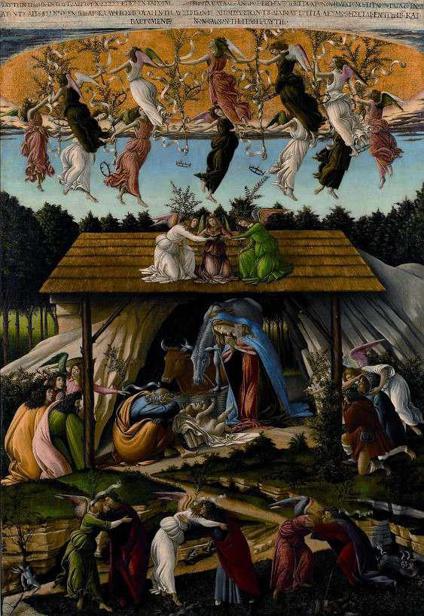

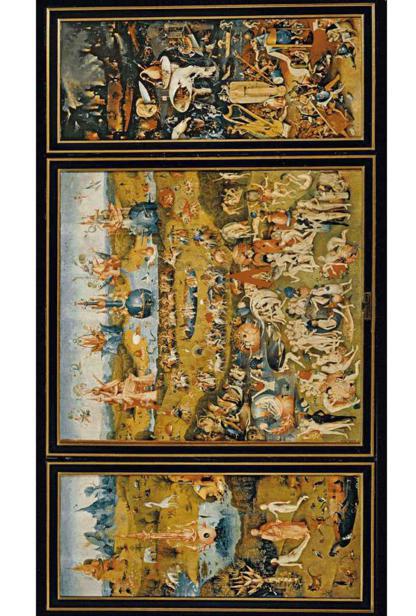

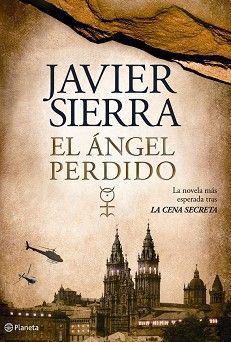

Al más puro estilo de los relatos de enigmas de Javier Sierra. El maestro del Prado presenta un apasionante recorrido por las historias más desconocidas y secretas de una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado. Una historia fascinante de cómo un aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la ortodoxia de la Iglesia católica, una institución que en el Renacimiento era visto más como opresores que como espiritual. Una nueva obra que entusiasmará a los miles de seguidores de Javier Sierra.

El maestro del Prado

Javier Sierra

A los «guardianes de sala» del Museo del Prado,

testigos del paso de tantos maestros anónimos.

Y a Enrique de Vicente, por veinticinco años

de amistad.

LO que la lectura enseña al lector, las imágenes lo enseñan a los iletrados, a quienes sólo pueden percibir con la vista, puesto que en los dibujos los ignorantes ven la historia que deberían leer, y quienes no conocen de letras descubren que, en cierta forma, pueden leer.

GREGORIO MAGNO, papa, siglo VI-1

Las cosas de perfección no hay que mirarlas con prisa sino con tiempo, juicio y discernimiento. Juzgarlas requiere el mismo proceso que hacerlas.

NICOLAS POUSSIN, pintor, 16420

España, país de duendes y de ángeles, ha dejado su huella en las salas del Museo del Prado y en los viejos códices. También en el subconsciente de sus moradores, principalmente de los poetas.

JUAN ROF CARBALLO, médico y académico, 1990 i

El Prado es un lugar hermético, secreto, conventual, en donde lo español va metiéndose en clausura, espesándose, encastillándose.

RAMÓN GAYA, pintor, 1960 ii

ALGUNOS de los nombres, lugares, situaciones y fechas que aparecen en estas páginas han sido novelados de forma deliberada para proteger ciertas fuentes sensibles de información y hacer así más accesible su contenido. Con todo, las referencias y datos relativos a obras de arte o literarias, sus autores y su contexto responden a la verdad…, si es que tal cosa existe cuando hablamos de Historia.

Este relato comienza con los primeros fríos de diciembre de 1990. He dudado mucho, muchísimo, sobre la conveniencia de publicarlo, sobre todo porque se trata de una aventura de fuertes connotaciones personales. Es, en definitiva, la pequeña historia de cómo un aprendiz de escritor fue enseñado a mirar un cuadro.

Como sucede con todas las grandes peripecias humanas, la mía también arranca en un momento de crisis. En aquel inicio de década, yo era un joven de provincias de diecinueve años recién llegado a Madrid que soñaba con abrirse camino en una ciudad llena de posibilidades. Todo parecía bullir a mi alrededor y tenía la impresión de que el futuro de nuestra generación comenzaba a dibujarse más rápido de lo que éramos capaces de percibir. Los preparativos para las olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, la construcción del primer tren de alta velocidad, la aparición de tres nuevos periódicos nacionales o la llegada de la televisión privada eran la parte más visible de ese hervidero. Y aunque estaba seguro de que alguna de esas transformaciones exteriores iba a terminar afectándome, nada de aquello resultó importante para mí. Iluso, creía que la posibilidad de ganarme un hueco en el mundo de la comunicación —con el que flirteaba desde que era un niño— estaba a las puertas. De hecho, desde que me instalé en la capital hice lo imposible por visitar emisoras de radio, platós, ruedas de prensa, presentaciones de libros y redacciones de medios, tanto para conocer a los periodistas que admiraba como para hacerme a la idea de lo que iba a ser mi profesión.

Pero aquel Madrid pronto se convirtió en un lugar de alto voltaje.

Por un lado, mi instinto me empujaba a estar en sus calles, bebiéndome la vida. Por otro, tenía la responsabilidad de superar mi segundo año de universidad con la mejor nota posible y mantener la beca que me había llevado hasta allí. ¿Cómo iba a compatibilizar dos pulsiones tan dispares? Cada vez que levantaba los ojos de los apuntes, el tiempo se me escapaba de las manos. ¡Veinticuatro horas por día no me daban de sí! Pero quiero ser justo. La culpa de esa hemorragia horaria la tenían otras dos curiosas circunstancias: por un lado, un trabajo a tiempo parcial, primerizo, que un buen amigo me había conseguido en una revista mensual de divulgación científica que entonces estaba poniéndose en marcha; y por otro, mi pasión por perderme en las salas del Museo Nacional del Prado.

Fue en ese último escenario donde se forjaron los acontecimientos que me propongo relatar.

Quizá todo ocurrió porque sus galerías me ofrecieron lo que entonces más necesitaba: serenidad. El Prado —majestuoso, sobrio, eterno, ajeno a los trajines cotidianos— enseguida se me antojó un lugar rico en historia, cálido, a menudo lleno de gente que se presuponía culta y en el que podía pasar horas sin llamar la atención por ser de fuera. Además, era gratis. Quizá la única gran atracción de Madrid en la que no se pagaba por entrar. En aquel entonces bastaba con presentarse en sus taquillas con un documento de identidad español para acceder a sus tesoros.

Hoy, visto con la perspectiva que dan los años, creo que mi fascinación por el Prado se debió en gran parte a que sus cuadros eran lo único familiar de mi nueva ciudad. Sus fondos me habían impactado tiempo atrás, cuando los descubrí cogido de la mano de mi madre a primeros de los ochenta. Yo fui, claro, un niño con una imaginación desbordante, y aquella secuencia infinita de imágenes me electrizó desde la primera vez. De hecho, todavía recuerdo lo que sentí en aquella temprana visita. Los trazos maestros de Velázquez, Goya, Rubens o Tiziano —por citar sólo los que conocía por mis libros del colegio— hervían ante mi retina convirtiéndose en fragmentos de Historia viva. Mirarlos fue asomarse a escenas de un pasado remoto petrificadas como por arte de magia. Por alguna razón, esa visión de niño me hizo entender las pinturas como una suerte de supermáquina capaz de proyectarme a tiempos, lances y mundos olvidados que, años más tarde, iba a tener la fortuna de comprender gracias a los libros de viejo que compraría en las cercanas casetas de la Cuesta de Moyano.

Sin embargo, lo que jamás, nunca, pude imaginar fue que en una de aquellas tardes grises del final del otoño de 1990 iba a sucederme algo que excedería con creces ensoñaciones tan tempranas.

Lo recuerdo a la perfección.

El incidente que dio comienzo a todo tuvo lugar en la sala A del museo. Me encontraba absorto frente a la gran pared de la que cuelgan las Sagradas Familias del maestro Rafael —inclinado hacia esa que Felipe IV llamó La Perla por considerarla la joya de su colección—, cuando un hombre que parecía recién caído de un lienzo de Goya se situó a mi lado. Se había detenido a contemplar el mismo cuadro que yo. De hecho, su actitud no hubiera llamado mi atención de no ser porque en ese momento ambos éramos las únicas almas en la galería, teníamos más de treinta grandes obras maestras a nuestro alcance y, sin embargo, por alguna razón, los dos nos habíamos encaprichado de la misma.

Nos pasamos media hora contemplándola en silencio. Al cabo de ese rato, extrañado de que apenas se moviera, empecé a vigilarlo con curiosidad. Al principio registré cada uno de sus gestos, sus escasos parpadeos, sus resoplidos, como si esperara que de un momento a otro fuera a arrancar el cuadro de la pared y darse a la fuga. No lo hizo. Pero después, incapaz de deducir qué era lo que aquel tipo estaba buscando en La Perla, comencé a dar vueltas a ideas cada vez más absurdas. ¿Quería gastarme una broma? ¿Quedarse conmigo? ¿Presumir de erudición? ¿Asustarme? ¿Robarme? ¿O acaso estaba compitiendo en una especie de tour de force absurdo para ver quién de los dos aguantaba más frente al cuadro?

Casi huelga decir que mi compañero de sala no llevaba guía alguna en la mano. Tampoco el libro de moda por entonces, Tres horas en el Museo del Prado, de Eugenio d’Ors; ni parecía interesado en la cartela que explicaba la historia de aquel Rafael, ni cambiaba de posición para evitar, como yo, el molesto reflejo de los focos sobre la tabla.

El hombre en cuestión debía de rondar los sesenta. Era enjuto, sobrado de cabello pero entrado en canas; zapatos brillantes, bien vestido, con un elegante abrigo negro de tres cuartos y pañuelo al cuello, sin lentes, un grueso anillo de oro en el anular izquierdo, y dotado de una de esas miradas severas, oscuras, que a veces, pese al tiempo transcurrido, todavía creo sentir en mi espalda cuando regreso a esa sala. Lo cierto es que, cuanto más lo espiaba, más me atraía. Tenía algo. Un no sé qué magnético que era incapaz de definir, pero que estaba relacionado, de algún modo, con su capacidad de concentración. Supuse que era francés. Su rostro anguloso y rasurado le confería un tono docto, de elegante sabio parisino, que disipaba cualquier temor que yo pudiera albergar hacia un perfecto desconocido. Y la imaginación, claro, se disparó. Quise creer que quizá estaba junto a un profesor de instituto jubilado. Viudo, con todo el tiempo del mundo para dedicárselo a la pintura. Un entusiasta de los museos de Europa. Debía de jugar, por tanto, en una división muy diferente a la mía. Porque yo, como he dicho, sólo era un estudiante curioso. Uno con la cabeza llena de pájaros, amante de los libros de misterio, del periodismo y de la Historia, que debía regresar a su residencia universitaria antes de la hora de cenar.

Fue entonces, justo cuando estaba a punto de dejarle La Perla para él solo, cuando bajó de su nube y habló.

—¿Conoces esa frase que dice que el buen maestro llega sólo cuando el discípulo está preparado?

El tipo soltó aquello con un hilo de voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharle. Casi me extrañó oírle pronunciar su sentencia en un castellano impecable.

—¿Es a mí?

Asintió.

—Claro que es a ti, hijo. ¿A quién si no? Dime —insistió—, ¿la conoces?

De aquel modo tan simple nació una relación —nunca me he atrevido a llamarla amistad— que se prolongaría durante unas pocas semanas. Lo que estaba por venir, y que me propongo referir con todo detalle, me estimuló para acudir tarde tras tarde, durante los últimos días del año y los primeros del siguiente, al museo.

Han pasado dos décadas largas desde mi encuentro con el hombre del abrigo negro y todavía ignoro si lo que aprendí de él, intramuros del Prado, a resguardo de los rigores del clima madrileño y lejos de mis preocupaciones mundanas, lo imaginé o me lo enseñó de veras. Nunca estuve seguro de su nombre auténtico, ni de su dirección, y mucho menos de su oficio. Jamás me dio una tarjeta de visita o su número de teléfono. Entonces yo era mucho más confiado que ahora. Bastó su invitación a mostrarme los arcanos ocultos de aquellas galerías —«si quieres, si tienes tiempo»— para que me dejara llevar por sus conversaciones y atendiera con un entusiasmo creciente las citas a las que me fue convocando.

Terminé llamándole el Maestro.

En veintidós años jamás he hablado en público de lo ocurrido. Nunca encontré la motivación suficiente para hacerlo. Sobre todo después de que un día, de repente, ese hombre dejara de esperarme en el Prado. Simplemente se esfumó. Su ausencia —brusca, absoluta, incomprensible— ha ido haciéndose más insoportable con el tiempo. Y aunque no consolidé ningún lazo especial con él, de algún modo se convirtió en una suerte de padrino secreto para mí, un aliado en mis primeros momentos en la gran ciudad. La encarnación de un enigma. Mi enigma. Quizá por eso, por nostalgia, por cómo aprendí a ver —no sólo a contemplar— algunos cuadros del museo a su lado, sea ahora el momento de contar cómo fui iniciado en ciertos arcanos del arte.

Quiero creer que no he sido el único en pasar por una experiencia así y que, tras la publicación de estas páginas, aparecerán otros que también fueron iluminados por este u otros maestros evanescentes.

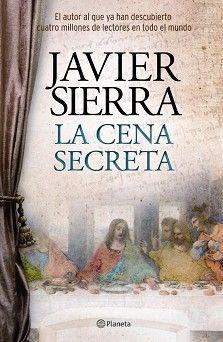

Pero antes de proseguir, vaya por delante una advertencia: no crea el lector que lo que viví en mi primera juventud ha suspendido de algún modo mi sentido crítico hacia lo que recibí en aquellas citas. Al contrario. Al trasladar a letra impresa las enseñanzas de este maestro, no pocas se me antojan extrañas, casi sacadas de un sueño. Sin embargo, después de revisarlas he comprendido que bastantes han ido empapando con discreción, en pequeñas dosis, algunas de mis mejores novelas. El eco de sus comentarios atraviesa novelas como La dama azul, Las puertas templarias o La cena secreta hasta extremos que el lector más atento percibirá de inmediato.

Es de justicia, entonces, que a ese oportuno visitante del Prado y a los de su estirpe, a esos maestros y a esos libros que siempre llegan cuando estamos preparados para comprenderlos, dedique esta obra con gratitud, esperanza de reencuentro y afecto.

Capítulo 1

EL MAESTRO DEL PRADO

Comenzaré, pues, por el principio: Érase una vez la duda.

¿Y si aquel tipo fue un fantasma?

Los que me conocen saben de mi inclinación a atender a historias en las que lo sobrenatural termina decantando la balanza del relato. He escrito mucho sobre ellas y creo que seguiré haciéndolo. Pese a que en Occidente vivamos en una sociedad cada vez más materialista que desprecia lo trascendente, no creo que haya nada de lo que avergonzarse: Poe o Dickens, Bécquer, Cunqueiro o Valle-Inclán también se dejaron arrastrar por la fascinación que ejerce lo que se ignora. Todos escribieron sobre almas en pena, sobre aparecidos y sobre el más allá con la vaga esperanza de explicarse el sentido del más acá. En mi caso, según he ido madurando, he descartado muchas de esas historias y me he quedado apenas con aquellas protagonizadas por personajes que determinaron el devenir de nuestra civilización. Contemplado desde esa perspectiva, lo inefable deja de ser anecdótico para convertirse en fundamental. Por eso nunca he escondido mi interés por los encuentros entre grandes figuras de nuestro pasado y esos «visitantes» surgidos de ninguna parte. Ángeles, espíritus, guías, daimones, genios o tulpas… Qué más da cómo los llamemos. En realidad se trata de etiquetas que enmascaran una ignorancia absoluta sobre ese «otro lado» del que nos hablan todas las culturas. Algún día —lo prometo— escribiré sobre lo que vivió George Washington cuando confesó haberse tropezado con uno de «ellos» durante su campaña militar contra los ingleses, en el valle de Forge, en Pensilvania, en el invierno de 1777, que desembocó en la independencia de Estados Unidos. O sobre el papa Pío XII, que no pocos sostienen habló con un ángel de otro mundo en los jardines privados de la Santa Sede. Son episodios cuya presencia puede rastrearse hasta los orígenes mismos de la cultura escrita y que a menudo nos traen advertencias para el futuro. Tácito es un buen ejemplo de ello. En el siglo I, este notable político e historiador romano refirió el tropezón que tuvo el ahijado y asesino de Julio César, Bruto, con uno de estos intrusos. Un fantasma le pronosticó su derrota final en Filipos, Macedonia, y su profecía lo sumió en tal desesperación que prefirió arrojarse sobre su espada antes que afrontar su destino. En casi todos estos casos, el visitante fue alguien de aspecto humano que sin embargo irradiaba algo invisible y poderoso que lo hacía diferente a nosotros. Justo como esos mensajeros sobre los que he escrito en El ángel perdido.

¿Quién o qué fue, entonces, el inesperado maestro que encontré —o mejor, que me encontró— en el Prado?

¿Acaso uno de «ellos»?

No estoy seguro. Mi fantasma era de carne y hueso. De eso no albergo dudas. Y tampoco de que, tras pronunciar aquel proverbio sufí —«El buen maestro llega sólo cuando el discípulo está preparado»—, me tendió la mano, la estreché y se presentó dándome su nombre y apellido.

—Soy el doctor Luis Fovel —dijo sosteniendo la mía con firmeza, como si no quisiera soltarla. «Origen francés», deduje. Su tono de voz era grave. Hablaba con contundencia pero respetando a la vez el silencio del lugar en el que nos encontrábamos.

—Y yo Javier Sierra. Encantado. ¿Es usted médico?

Recuerdo que el hombre arqueó entonces las cejas, como si la pregunta le divirtiera.

—Sólo de nombre —dijo.

Algo en su tono delató sorpresa. Quizá no esperaba que aquel jovencito respondiera con una pregunta. Quizá por eso se apresuró a tomar el control de la conversación mientras me dejaba un frío de muerte en la palma de la mano y volvía a posar los ojos en el Rafael.

—Me he fijado en cómo miras este cuadro, hijo. Y, bueno, me gustaría preguntarte algo. Si no te importa, por supuesto.

—Adelante.

—Dime —continuó tuteándome, como si me conociera de algo—, ¿por qué te interesa tanto? No es precisamente la obra más famosa de este museo…

Siguiendo su mirada, eché un nuevo vistazo a La Perla. Entonces no sabía mucho de esa tabla ni del extraordinario afecto que el rey español Felipe IV, quizá el monarca de gustos pictóricos más exquisitos de la Historia, tenía por ella. En el Prado tan sólo hay cuatro escenas salidas de su pincel, otras tantas de su taller y algunas copias de época. Pero de entre todas, sin duda, ésta es la mejor. En ella se ve a la Virgen y a su prima Isabel sentadas a los pies de unas ruinas cuidando de dos niños que, tras una larga contemplación, habían empezado a parecerme sospechosamente idénticos. Los mismos rizos rubios, la misma forma de la barbilla, los mismos pómulos… Uno, el que lucía un discreto halo de santidad y estaba cubierto por una piel de animal, era san Juan Bautista. Juanito en el argot de los expertos en arte. El otro, el único personaje sin aureola de la composición, no podía ser sino Jesús. Santa Isabel, la anciana madre del Bautista y con otra historia de embarazo milagroso a sus espaldas, observa al chiquillo de su compañera con gesto meditabundo, severo, mientras la mirada del pequeño Salvador se pierde en algo o alguien que está fuera del cuadro. No se trata de san José, que se afana allá al fondo en una actividad que es imposible determinar. Lo que quiera que contemple el Niño Mesías trasciende la propia tabla.

—¿Qué me interesa de este cuadro…? Buf… —Solté aire, sopesando una respuesta que tardé un par de segundos en articular—. En realidad, es algo bastante sencillo, doctor: conocer su mensaje.

—¡Ah! —La interjección alumbró su mirada—. ¿Es que no te resulta evidente? Estás ante una escena religiosa, hijo. Una pintura diseñada para orar ante ella. El obispo de Bayeux se la encargó al gran Rafael Sanzio cuando éste ya era un pintor famoso y trabajaba en Roma para el papa. Seguramente el francés había oído hablar mucho de él y de sus tablas de vírgenes y niños, y quiso regalarse una para su uso devocional.

—¿Y eso es todo?

El doctor arrugó la nariz como si mi tono incrédulo le divirtiera.

—No —respondió en voz baja, recurriendo a un tono más cómplice—. Claro que no. Con frecuencia, en cuadros de esa época nada es lo que parece. Y aunque a simple vista creas estar viendo una escena piadosa, lo cierto es que emana algo que desconcierta a todo el mundo.

—Sí. Puedo intuirlo —concedí—. Pero no acierto a saber de qué se trata.

—Así funciona el arte verdadero, hijo. Paul Klee dijo una vez: «El arte no reproduce lo visible; hace visible.» Si la pintura sólo reflejara lo evidente, resultaría tediosa, cansina, y terminaríamos por no darle valor alguno. Dime, ¿tienes un momento para que te explique qué es lo que hace exactamente de este cuadro algo tan especial?

Sagrada Familia, llamada La Perla. Rafael Sanzio (1518). Museo del Prado, Madrid.

Asentí con la cabeza.

—Muy bien. Pues aquí va lo primero que debes saber: aunque no seamos conscientes de ello, los europeos llevamos siglos educándonos a través de mitos, cuentos e historias sagradas. Son ellas las que conforman nuestro verdadero patrimonio intelectual común. Bien porque las hayamos escuchado en misa, o de boca de nuestros padres, o porque las hayamos visto en el cine, todos conocemos con más o menos detalle qué les ocurrió a Noé, a Moisés, a Abraham o a Jesús. Y aunque no seamos creyentes, sabemos qué se celebra en Navidad o en Semana Santa, podemos recitar de memoria los nombres de los Reyes Magos y hasta reconocemos a un gobernador romano tan insignificante para la Historia como Poncio Pilato.

—Pero ¿eso qué tiene que ver con el cuadro? —le interrumpí.

—¡Muchísimo! Cuando alguien como nosotros, educado en el Occidente cristiano, se detiene ante una obra como ésta, es capaz de reconocer de un modo u otro el relato que la ha inspirado. Pero amigo: si el cuadro nos cuenta algo que no encaja con lo que sabemos, o incluso lo contradice o lo cuestiona, aunque sea sutilmente, saltan todas las alarmas en eso que podemos llamar nuestra memoria cultural.

—Ya, pero… —Me quedé sin saber qué decir.

—Esta pintura te fascina porque lo que Rafael preparó para aquel obispo no está inspirado en ningún pasaje de la Biblia que conozcas. Tu cerebro, consciente o inconscientemente, lleva un buen rato buscando en sus «archivos» una historia a la que asociar esa imagen. Por eso llevas tanto tiempo «enganchado» al cuadro. ¡Y no la encuentras! Y si esto resulta desconcertante para ti, imagina cuánto más extraño debió de ser para la gente del tiempo de Rafael.

—Pero… —retomé mi frase— la Virgen, el Niño, Isabel y san Juan son personajes de los Evangelios. No hay nada raro en ellos.

—Bendita inocencia la tuya, hijo. Recuerda siempre esto: ten cuidado con lo que parece vulgar o común en el arte. A menudo los maestros utilizaron imágenes de aspecto inocuo para transmitir sus mayores secretos.

—¡Me gustaría tanto conocerlos! —suspiré.

—Yo podría explicarte algunos de los que esconde este museo. Si quieres. Si tienes tiempo.

—¡Claro que quiero!

—Entonces empecemos por este mismo —dijo ufano, como si acabáramos de firmar un contrato que nos comprometiera a ambos a hacer algo maravilloso—. Déjame explicarte algo más sobre la historia que nos cuenta esta tabla.

—Muy bien. Adelante.

—De los cuatro Evangelios que conoces, sólo el de Lucas da noticia del misterioso embarazo de la estéril y anciana Isabel. ¿La reconoces? Es esa mujer con turbante de ahí. Pues bien, Lucas nos confía su peripecia muy al principio de su libro. Dice que el ángel Gabriel se apareció a Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, y le dio la noticia de que estaba preñada del futuro Juan el Bautista. Imagínate la reacción de su marido. ¡Los ángeles habían llamado a su puerta y le habían dado el vástago que la naturaleza les había negado en años de matrimonio…! iii>

—Un momento —le interrumpí—, ¿ha dicho usted Gabriel? ¿El mismo que se apareció a María? ¿Ese que pintó Fra Angelico en la Anunciación que está en la sala contigua?

—El mismo. Es un ángel muy curioso, ¿sabes? Es venerado por cristianos y musulmanes por igual. En el Renacimiento lo llamaban «el Anunciador» porque, aunque sólo aparece mencionado cuatro veces en los Evangelios, siempre lo hace como portador de mensajes fundamentales…

El doctor Fovel carraspeó antes de continuar, forzando su voz a la baja.

—… Pero no quiero hablarte de ángeles. En lo que me gustaría que te fijaras es en las dos protagonistas femeninas de La Perla. Además del episodio del embarazo de Isabel, Lucas sólo menciona a esa mujer en otra ocasión: cuando visita a María estando ambas embarazadas. Rafael representó ese momento en otro gran cuadro de este museo.iv En esa obra, Isabel aparece con el mismo turbante y el mismo rostro que un año más tarde el maestro utilizará en La Perla. Aunque lo que de verdad desconcierta es que Rafael se atreviera a imaginar y pintar un encuentro posterior, con ambos niños ya nacidos, y del que no existe ni una sola línea que lo justifique en todo el Nuevo Testamento.

—¿Está usted seguro de eso?

—Completamente, hijo. La única visita que describe Lucas se produjo cuando ambas mujeres estaban encintas. No después. El evangelista, además, proporciona algunos detalles curiosos para subrayar esa circunstancia, como que el futuro san Juan dio un salto en el vientre de su madre al escuchar la voz de la Virgen.v Por tanto… —el hombre tomó aire, haciendo una pausa que me pareció teatral—, que las dos se reuniesen con los niños ya nacidos para verlos jugar procede, por fuerza, de alguna fuente extrabíblica. De un apócrifo o de algún otro texto que le resultaba digno de admiración.

—¿Y si Rafael se inventó esta escena y ya está?

—Lo que tú llamas inventar —me corrigió al punto— nunca estuvo en la mentalidad de aquella época, Javier. Entonces, la inventio equivalía a descubrir. Siempre se refería a algo real, que existía. Por eso el divino Rafael trabajaba siempre por encargo y bajo supervisión. Tenía fama de pintor culto, de los que dedicaban mucho tiempo a contextualizar cada una de sus composiciones. Es decir: se remitía a lo que había. Y como gran lector que fue, conocía disciplinas tan dispares como la arqueología, la teología o la filosofía, y gustaba de tomar sus referencias de fuentes literarias veraces.

La Visitación. Escuela de Rafael (1517). Museo del Prado, Madrid.

—Entonces, si acepto ese criterio, esta tabla bebe de una fuente oculta. Esconde un mensaje que difiere de la ortodoxia.

—¡Exacto! —El maestro reaccionó con entusiasmo. Su tono quebró por un momento la paz de la sala. Al instante, uno de los bedeles se asomó con un libro en la mano, nos echó un vistazo con gesto de desaprobación y se perdió museo adentro, seguramente molesto por haber perdido el hilo de la lectura—. ¿Sabes? Vivimos tiempos en los que los mensajes del arte parecen no importarle ya a nadie. Nos han hecho creer que lo único que interesa de éste es su aspecto formal, estético, los pigmentos o las técnicas empleadas, e incluso la biografía o las circunstancias personales del artista. Todo antes que preguntarnos por la razón exacta que llevó a la ejecución de una obra como ésta. Desde esa visión materialista del arte, prestar atención al mensaje equivale a adentrarse en lo especulativo, en lo inmaterial. Pero no es así. En realidad, es centrarse en el lado espiritual de la pintura, en su quintaesencia. Sin embargo…

—¿Sí?

—Sin embargo, para acceder a ella hay que contemplarla con mirada humilde. A fin de cuentas, lo milagroso (y este arte, como te explicaré, lo es) sólo resulta plenamente accesible a las mentes sencillas. Los que se empecinan en llenar su cabeza de datos y verdades grandilocuentes olvidan lo fundamental: que este arte funciona sólo cuando maravilla.

—Eso es fácil decirlo. El arte es una experiencia subjetiva. No todos se asombran ante las mismas cosas…

—Tienes razón. Sin embargo, los grandes maestros manejaron y experimentaron con «códigos» sutiles que indican su intención de transmitir algo más en sus obras.

—¿Códigos como qué, doctor?

Creo que mi pregunta gustó a Fovel, porque de inmediato me pareció que se erguía para responder:

—Por ejemplo, las miradas de los personajes de los cuadros. ¿Te has fijado en la del pequeño Jesús de La Perla?

—S… Sí, claro —asentí como si aquel hombre hubiera leído mi pensamiento.

—Cuando un genio como Rafael pinta al Salvador con la mirada perdida más allá de las coordenadas del lienzo, está indicándonos que su obra busca el asombro de lo místico. De algún modo deja que sea el espectador quien se imagine qué es lo que capta la atención del niño. Y ahí nace la reflexión por lo sobrenatural.

—¿Y ese código lo utilizaron muchos pintores?

—Muchos, hijo. Este museo está lleno de ejemplos. Sin ir más lejos, si das con San Francisco confortado por el ángel músico, de Francisco Ribalta, enseguida verás que la mirada del santo se eleva por encima de la aparición que retrata el artista. El «código» está diciéndonos que lo sobrenatural, lo que verdaderamente asombra al religioso, está más allá del lienzo. Es también el caso de San Agustín entre Cristo y la Virgen, de Murillo. Si un día lo buscas en estas salas, fíjate en que las figuras divinas que inspiran la visión del santo se encuentran detrás de él, lo que hace que san Agustín dirija sus pupilas hacia un lugar incierto. De algún modo nos está diciendo que está usando «los ojos del alma»,vi y no los físicos, para percibir lo sagrado. En el siglo de estos pintores, todos conocían y respetaban ese lenguaje simbólico, sencillo de comprender incluso para nosotros, y que Rafael utilizó con maestría en esta Perla. ¿Lo ves?

Antes de continuar, el inesperado filósofo del arte con el que me había tropezado apartó sus ojillos vivaces del cuadro y los paseó por la galería. Tuve la impresión de que quería asegurarse de que seguíamos estando solos.

—Por cierto, ¿eres creyente, hijo?

Tardé un segundo de más en reaccionar.

—A mi manera… sí. Supongo… —murmuré como si la cuestión me avergonzara.

—Entonces, igual que Rafael. O que el obispo de Bayeux. No me parece que tengas que excusarte por eso. Al contrario. Todos ellos también fueron creyentes a su manera. En ningún caso católicos ortodoxos.

—¿Qué quiere decir?

—Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. Y, ¿sabes?, la mayoría sólo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían realmente sus artífices, asumes el contexto en el que fueron pintados o tienes presente que hubo tablas, como ésta, que se pensaron para transmitir, conservar o recordar ideas que era peligroso poner por escrito en su tiempo.

—¿Peligroso?

—En realidad, muy peligroso, Javier. —El doctor Fovel enfatizó sus palabras pronunciando mi nombre por segunda vez e invitándome con un gesto a leer la cartela que explicaba la obra al visitante. Era un texto desapasionado, aséptico, que aseguraba que parte de la ejecución de aquella tabla correspondía a Giulio Romano, un discípulo del taller rafaelita, y que en ella se apreciaba la influencia pictórica del mismísimo Leonardo da Vinci—. De eso quédate sólo con lo esencial: La Perla y La Sagrada Familia del Roble, que está también aquí, fueron pintadas en el estudio de Rafael en 1518. Ese texto no te cuenta que en esa época toda Europa, pero Roma especialmente, vivía con la sensación de que el modelo cristiano del mundo se encontraba al borde del colapso. La influencia de la Iglesia languidecía. El islam ganaba terreno a la vez que la corrupción y el nepotismo se instalaban en la Santa Sede. La curia estaba más que nerviosa por su futuro. Y por increíble que parezca, el descubrimiento de América, las nuevas nociones de astronomía que cuestionaban la visión geocentrista medieval, la invasión de Italia por los franceses de 1494, la revuelta de Lutero contra el papa o el temor al fin del mundo, que entonces muchos veían señalado por una gran conjunción planetaria que tendría lugar en 1524, estaban en la cabeza de todos. También en la de los pintores. Unos y otros creían estar viviendo una especie de fin de los tiempos. Y si no sabes todo esto, es imposible que penetres en el sentido profundo del cuadro.

—¡Menuda tarea!

—Parece colosal, sí. Pero de momento te bastará con saber que no había noble, clérigo o pontífice de principios del siglo XVI que no estuviera atento a las profecías y augurios que en esas fechas recorrían el continente. El caso de Rafael es notabilísimo, por cierto. Cuando pinta La Perla y La Sagrada Familia del Roble ha alcanzado la cima de su carrera. Tiene treinta y cinco años. Ha demostrado su cultura astrológica en los techos de los apartamentos privados del papa Julio II, en los que pintó una Escuela de Atenas formidable y llena de detalles sorprendentes, que demostraban su gran erudición. Pero debes saber que, mientras estaba elaborando estos cuadros —dijo señalando a las tablas que teníamos enfrente—, el maestro de Urbino trabajaba a la vez en la que iba a ser una de sus grandes obras maestras: el retrato de su mecenas, el papa León X, acompañado por los cardenales Giulio de Médicis y Luigi de Rossi. ¿Lo conoces?

Me hundí de hombros y resoplé.

—No importa —sonrió afable—. Pronto querrás verlo con tus propios ojos. Es una maravilla de lo que yo llamo la pintura profética. Un tipo de arte que en ese tiempo sólo practicaba abiertamente Rafael, atrayendo a su taller a los clientes más distinguidos. Verás: el cuadro del que te hablo se conserva hoy en la Galería de los Uffizi de Florencia y muestra al papa sentado detrás de una mesa, con una mano sobre una Biblia iluminada, unas lentes y una campanilla repujada al lado. En apariencia es un retrato de grupo. Uno de los más sobrios que puedas imaginar. Sin embargo, cuando Rafael lo pinta, León X acaba de salir indemne de un intento de asesinato. Cuando conoces ese detalle, casi puedes imaginarte por qué el papa tiene esa mirada de desconfianza que se pierde más allá de la pintura.

—Ajá. Usted cree que está buscando a quienes intentaron matarlo, ¿no es eso?… —susurré, seguramente pasándome de listo.

—En realidad, Javier, la identidad de su fallido homicida no era ningún secreto. El cardenal Bandinello Sauli se confesó culpable. Al parecer, había querido envenenar a León X porque en su horóscopo personal y en varios Vaticinia Pontificum, o profecías sobre los papas, muy populares en esos días, lo señalaban a él como el Santo Padre que regeneraría a la Iglesia. Y Sauli, claro, quería ser papa.

—Pero los papas no creen en horóscopos ni en profecías —protesté—. De hecho, la Iglesia condena la astrología…

El doctor Fovel sonrió ante tanta ingenuidad.

—¿Lo dices en serio? ¿No sabes que la primera piedra de la basílica de San Pedro fue colocada por Julio II el 18 de abril de 1506, después de que su astrólogo personal le indicase el momento cósmico más propicio para hacerlo? ¿O que en la misma estancia en la que Rafael pintó su famosa Escuela de Atenas incluyó en una esquina un orbe celeste con las constelaciones tal y como estaban el 26 de noviembre de 1503, día de la coronación de Julio II, a modo de horóscopo eterno?

Aquel alarde de memoria me dejó perplejo. El maestro, satisfecho por mi sorpresa, prosiguió:

—Ya veo. ¡No sabes nada! Déjame entonces explicarte mejor por qué digo que ese retrato de León X fue concebido como una pintura profética. Sólo dos años antes de que el cardenal Sauli intentara envenenar al papa, otro artista notable, Sebastiano del Piombo, inmortalizó al fallido magnicida en un cuadro que recuerda mucho al de Rafael. Lo pintó en 1516. En esa obra, Sauli posa sentado con gesto regio junto a otra mesa, otra Biblia iluminada y otra campanilla. Y como en el cuadro de su víctima, también hay varios personajes de confianza a su alrededor. Es evidente que este cardenal estaba preparando entonces su plan para convertirse en pontífice,vii y que ese retrato formaba parte de lo que hoy llamaríamos su campaña de imagen.

—¿Y por qué Sauli no acudió a Rafael para que lo retratara, si era el pintor más cotizado de la época?

—Ésa es una observación excelente, hijo. De hecho, tal vez lo hizo. Aquí mismo, en el Prado, se conserva la única pintura del mundo que podría aclarar esa duda. Es el llamado Retrato de un cardenal. Se trata de una de las obras maestras indiscutibles de Rafael. Quizá uno de los cuadros más importantes de este museo. Muestra, con un realismo y un gusto por el detalle extraordinarios, a un purpurado de mirada severa a quien, por increíble que parezca, los expertos no han logrado todavía identificar. No es el único gran retrato del Prado del que desconocemos el nombre del modelo. Ahí tienes, por ejemplo, al Caballero de la mano en el pecho del Greco, del que se ha llegado incluso a decir que podría ser un retrato de Cervantes,viii pero cuyo nombre real también nos es desconocido.

—Eso sí son misterios del arte en toda regla…

—Es cierto. Un retrato sin nombre es como una flor sin aroma. Le falta algo vital. Por eso, cuando los estudiosos tropiezan con una ausencia de esta naturaleza, les entra el vértigo y no tardan en plantear toda clase de atribuciones. Para nuestro cardenal, sin ir más lejos, han propuesto infinidad de nombres. Innocenzo Cybo, Francesco Alidosi, Scaramuccia Trivulzio, Alejandro Farnese, Ippolito d’Este, Silvio Passerini, Luis de Aragón… Pero mi apuesta es la mejor —sonrió pícaro—: si comparas este anónimo cardenal del Prado con el retrato de Sauli que hizo Sebastiano del Piombo en 1516, verás enseguida que se trata de la misma persona. No hay que imaginar mucho. Ambos tienen una barbilla partida gemela. La misma boca fina. Idéntica cabeza en forma de triángulo invertido. En definitiva, nuestro cardenal no identificado se ajusta como un guante al fallido magnicida de León X. ¿No te parece que mi propuesta desvelaría de una vez por todas uno de los pequeños enigmas de este museo?

—Quizá… —dije, más preocupado por otra observación—. Pero dígame, ¿sabría usted decirme cuándo fue pintado ese retrato, doctor? ¿Fue también hacia 1518?

—Bien —carraspeó—. Ahí tenemos otra clave interesante, cierto. Es muy probable que el retrato «anónimo» que conservamos en el Prado fuera concluido por Rafael entre 1510 y 1511, esto es, un lustro antes de que Sauli se postulara como Papa Angélico. Es curioso que el divino Sanzio lo inmortalizara tan influido por el retrato de la Gioconda que Leonardo estaba ejecutando en su taller en esas mismas fechas. De hecho, si lo comparas con la Mona Lisa, el cardenal tiene la misma posición y prestancia que ésta. Sin embargo, y esto es lo importante para nuestro caso, Rafael no incluyó en ese cuadro el atributo necesario que lo convertiría en un retrato profético. ¡Por eso el ambicioso cardenal Sauli tendría que buscarse a Del Piombo para retratarse como un hombre profetizado!

Cardenal Bandinello Sauli, su secretario y dos geógrafos, Sebastiano del Piombo (1516). The National Gallery of Art, col, Samuel H. Kress, Washington D. C.

—¿Atributo? ¿De qué atributo habla?

—De las campanillas, hijo. Esas filigranas junto a las Biblias pintadas por Del Piombo y Rafael en sus retratos posteriores son una clara metáfora gráfica. Una señal. Con ellas quisieron decirnos que los protagonistas de ambos cuadros habían sido anunciados por los libros sagrados.

—¿Y pondrían un signo de profecía tan a la vista?

—Seguramente lo hicieron por una buena razón. En 1516, justo cuando el cardenal Sauli posó para Del Piombo como un enviado de Dios, acababan de editarse en Venecia unas hasta entonces muy perseguidas profecías escritas por un cisterciense calabrés llamado Joaquín de Fiore. En ellas se anunciaba la llegada de una nueva era espiritual para el mundo que sería liderada por un varón que reuniría en su mano el cetro del poder espiritual y el político. De Fiore había muerto en 1202 sin ver cumplida esa visión. Sus profecías, sin embargo, inspiraron otra en la que creyeron Sauli y León X a pies juntillas y que en ese año ya corría como la pólvora por toda Roma. ¿Alguna vez has oído hablar del Apocalypsis Nova, hijo?

Me encogí de hombros, temiendo parecer otra vez un perfecto estúpido.

—No te avergüences. Por desgracia, casi nadie recuerda hoy ese libro. Ni siquiera los historiadores del arte. —Otro gesto de picardía se le dibujó en ese momento en el rostro—. Y eso es porque fue una obra que nunca llegó a imprimirse, pero que, créeme, resulta fundamental para comprender a Rafael y su pintura.

Retrato de un cardenal. Rafael Sanzio (1510 - 1511). Museo del Prado, Madrid.

—¿Y qué profetizaba ese Apocalypsis Nova?

—Verás: entre otras cosas, anunciaba la inminente aparición de un Pastor Angélico, un papa tocado por el Espíritu Santo que se uniría al Emperador para imponer la paz entre los cristianos y detener el avance del islam. Surget rex magnus cum magno pastore —recitó solemne mientras yo me estremecía sin saber muy bien por qué—. Y eso iba a suceder, según el manuscrito, justo a principios del siglo XVI. Imagínate la situación. ¡La mitad de los cardenales de Roma, no sólo Sauli, pretendían ser ese pontífice todopoderoso! León X tenía razones para desconfiar de todos.

—Me sorprende que un papa, el guardián de la ortodoxia católica, concediera tanta autoridad a un libro de profecías…

—Digamos que le concedió la que merecía: la autoridad del arcángel Gabriel, nada menos.

—No…, no le entiendo, doctor. —La respuesta de Fovel había sido tan contundente que me hizo titubear.

—Pues que nadie en esa época, fuera papa o cortesano, dudaba de que el Apocalypsis Nova había sido escrito al dictado del arcángel Gabriel, el famoso «Anunciador» —sonrió—. Así lo dijo el beato Amadeo, el hombre que lo escribió de verdad, y así se aceptó.

—¿El beato Amadeo? Nunca he oído hablar de él.

—¡Eso tampoco me extraña, hijo! —exclamó sin llegar a reconvenirme—. Lo que estoy contándote es la intrahistoria del arte. Te estoy revelando cuál fue una de las grandes fuentes de inspiración de Rafael. ¿Sigo?

—Está bien, continúe, por favor.

—Amadeo fue un monje franciscano próximo a los círculos de poder del Vaticano que había llegado a ser nada menos que secretario personal y confesor de Sixto IV. Cuando Rafael pintó a León X, el pobre beato llevaba casi cuarenta años enterrado, pero su nombre y su obra eran más famosos que nunca. Copias a mano de ese libro circulaban por todas partes desde 1502. Se mantenían en secreto, claro. Sólo unos pocos podían leerlas. El caso es que algunas llegaron incluso a Madrid. Una de las más antiguas todavía se conserva en el monasterio de El Escorial desde tiempos de Felipe II.

—Pero ¿qué contaba ese libro, doctor? —pregunté muerto de la curiosidad.

La amplia frente de mi interlocutor se plegó como el fuelle de un viejo acordeón, engrandeciendo sus ojos claros y humedeciendo, con timidez acaso, su mirada.

—Al parecer, hijo, Amadeo recibió la visita del arcángel Gabriel y, durante ocho largos trances o raptus, éste le explicó cómo había creado Dios los ángeles, el mundo y el hombre. —Fovel calló entonces un instante, para proseguir—: Su libro era una summa. Un libro del todo. ¿Lo entiendes? Del «Anunciador», aquel fraile aprendió los mecanismos de la predestinación, los nombres de los siete arcángeles que protegían la entrada al paraíso y hasta conversaron sobre la muy franciscana idea (todavía no aceptada por la Iglesia) de la inmaculada concepción de la Virgen. Pero, sobre todo, en la cuarta de aquellas visiones hablaron de la llegada de un Pastor Angélico que salvaría al mundo de su deriva. Cuando Rafael retrató al papa, éste estaba más que al corriente de aquello; y muy interesado en presentarse al mundo, claro, como ese pastor profetizado.

—Es decir, que León X creía en la profecía del beato Amadeo porque le convenía…

—… y se mandó retratar por Rafael con un curioso guiño a ese libro —me acotó—. En cuanto tengas ocasión, hijo, busca una buena reproducción de ese cuadro y fíjate bien en el tomo que el papa tiene sobre la mesa. Se trata de una Biblia abierta por el Evangelio de Lucas. El mismo texto que en aquellos días estaba inspirando esta Sagrada Familia —dijo señalando otra vez a La Perla—. Las miniaturas que verás reproducidas en ella así lo demuestran.ix Lo curioso es que el papa parece levantar con el dedo una página dejando un gran hueco bajo el papel. ¿Sabías que tanto el papa como el cardenal Sauli creían que el Apocalypsis Nova era la continuación revelada del Evangelio de Lucas? Por eso León X abre un hueco tras el texto de Lucas. El hueco para ese nuevo Evangelio. El que supuestamente predecía que él sería el esperado Pastor Angélico.

—¿Y no irá a decirme usted ahora que ese texto es también la fuente perdida de la que bebió La Perla?

—¡Precisamente!

Entusiasmado, no me dejó seguir hablando:

—El libro del beato Amadeo, en efecto, explica muchas cosas que no están en los Evangelios. Lo mismo da detalles inéditos del encuentro del joven Jesús con los doctores en el templo que narra la infancia del Buen Ladrón. Y precisamente uno de los asuntos en los que el arcángel Gabriel puso más énfasis en sus revelaciones fue la relación que tuvieron el Bautista y Jesús desde su tierna infancia. Comparado con las profecías que auguraban la llegada de un papa que unificaría el poder religioso y el terrenal en sus manos, ese aspecto resultaba poco menos que anecdótico para la curia… ¡Pero no para los pintores que lo leyeron! Y uno de ellos fue Rafael.

—¿Uno?

—Sí. El otro, Leonardo da Vinci. Y a éste, acceder a ese libro y pintar siguiendo sus enseñanzas casi le cuesta su carrera…

Capítulo 2

DESCIFRANDO A RAFAEL

El doctor Fovel detuvo su explicación en seco. Al principio no entendí por qué. De repente, mi locuaz compañero de cuadro se puso rígido, como si fuera una de las cercanas estatuas de bronce de Pompeo Leoni. Tuve la impresión de que había oído o visto algo que lo había puesto en guardia. Y, en efecto, en cuanto vimos aparecer por el extremo opuesto de la galería a un silencioso grupo de visitantes, palideció. No era muy numeroso. Tal vez siete u ocho disciplinados turistas que seguían a una guía de aspecto menudo que iba abriéndoles paso izando un paraguas plegado. Me fijé en ella sin poder apreciar nada amenazante ni en su actitud ni en su indumentaria. Al contrario. La buena mujer andaba pendiente de un caballero que iba rezagado del resto y que arrastraba con trabajo la pierna izquierda, como si la tuviese muerta y requiriera que la empujaran de tanto en tanto con los brazos. Pese a lo inocuo de la escena, pude sentir en la piel el miedo de Fovel. Un terror que no me pertenecía, pero que hizo que mi cuerpo temblara por segunda vez aquella tarde.

—Si vienes el martes, terminaré de contártelo —añadió en voz muy baja, evitando mirar directamente a los «intrusos»—. Sería bueno que regresaras con La Virgen de las Rocas de Leonardo en la retina. ¿De acuerdo?

—¿Ese cuadro está aquí?

Fovel me miró severo.

—No. Está en el Louvre —acotó—. En el Prado no tenemos ningún Leonardo. O eso dicen…

—¿Y cómo le encontraré?

—Búscame en esta galería. Siempre estoy. Y si por lo que fuera no me vieras, prueba en la sala 13. Es mi favorita.

Y así, sin más, sin despedirse siquiera, se perdió galería adentro, dejándome con la palabra en la boca.

Fue extraño. Sí. Y mucho. Sus últimas palabras me dejaron confundido. Las había pronunciado como si el museo le perteneciera. Y, sin embargo, su actitud ante la llegada de un puñado de turistas contradecía semejante sentido de la posesión.

Aquel domingo llegué tarde a la cena de mi colegio mayor. Había dejado el Prado alrededor de las ocho de la tarde, e impactado por aquel encuentro anduve hasta la parada de metro de Banco de España permitiendo que un breve aguacero me ayudara a volver a la realidad. Caminar por el Paseo del Prado arriba, sorteando charcos, guiado por las titilantes luces de la iluminación navideña, con la ropa empapada y buscando refugio para la lluvia bajo las cornisas del Museo del Ejército o el edificio de Correos, me sentó de maravilla. Tanto que ni siquiera cuestioné la media barra de pan y el filete de pollo frío que me dieron al llegar. Al contrario: lo agradecí. No tenía el cuerpo para sentarme a cenar con otros colegiales, pero me moría de hambre. Sin pensarlo, improvisé un bocadillo y subí corriendo a la habitación a devorarlo. Me deshice de mi abrigo calado, me duché y me puse algo cómodo. Esa noche me faltó tiempo para acercarme a la biblioteca. Por suerte no cerraba en época de exámenes. Tras un vistazo a sus estanterías, llené la mesa con una buena colección de libros de arte. Antes de ir a dormir quería comprobar con mis propios ojos si las cosas que el oportuno maestro del Prado me había dicho tenían o no algún sentido, por pequeño que fuera.

El papa León X y dos cardenales. Rafael Sanzio (1518). Galería de los Uffizi, Florencia.

No demoré ni cinco minutos en encontrar el retrato de León X pintado por Rafael Sanzio. Los elogios del doctor Fovel se habían quedado cortos. La obra era una maravilla. Sus personajes reflejaban tensión, expectativa. Casi se los podía oír murmurar. La imagen ocupaba algo más de media página en la enciclopedia que tenía delante y, tal y como el maestro del Prado había dicho, podía verse al papa abriendo un sugestivo hueco en las páginas de una Biblia. «La metáfora del Apocalypsis Nova», susurré como si hubiera descubierto algo. Entusiasmado, repasé uno por uno los índices temáticos de aquellos volúmenes, pero, por desgracia, al cabo de casi una hora no había logrado dar con una sola entrada que se refiriera al beato Amadeo o a su libro. Aquel precario hallazgo, pues, había comenzado a disolverse como si fuera un espectro.

«Como el doctor Luis Fovel», barrunté.

Aparté enseguida aquella idea de la cabeza y decidí continuar mi exploración siguiendo otros rumbos. Cuando quise darme cuenta, eran casi las dos de la madrugada. Seguía sitiado por grandes libros de arte que mostraban láminas de Rafael, Sebastiano del Piombo y Leonardo, pero también por tratados de historia medieval. En cuestión de horas atesoraba ya más preguntas que respuestas, pero al menos había aprendido algunas cosas curiosas sobre el pintor que había retratado a León X al tiempo que La Perla del Prado. Me sorprendió no hallar ni un solo historiador que no alabase la temprana capacidad del divino Rafael para los pinceles. Algunos sugerían que había heredado el don de su padre, Giovanni Santi, un poeta y pintor de retablos de Umbría que pronto lo familiarizó con las diferentes expresiones del arte. Gracias a él, Rafael fue un joven precoz que entró a trabajar muy joven como discípulo del Perugino, y fue éste quien encaminó sus pasos hacia la meca de los pintores de su tiempo: Florencia. Allí, siendo adolescente, tomó contacto con la profunda revolución filosófica y cultural impulsada por el gran antepasado de León X, Cosme el Viejo. Y en su nueva ciudad conoció a los antagónicos Miguel Ángel y Leonardo, y pronto se situó en primera línea de la revolución artística que se estaba labrando en su seno. Fue en esa época cuando comenzó a pintar una y otra vez variantes de la escena que lo haría famoso: las Sagradas Familias. Sus vírgenes son las más encantadoras que se hayan retratado jamás. Se trata de mujeres sencillas, jóvenes, hermosas y delicadas. Emanan una ligereza y una sensualidad cercanas. Pero, contra toda lógica religiosa, Rafael insistió en pintarlas casi siempre en compañía de dos bebés. «Ese san Juan y ese Niño Jesús no son, como en los Primitivos, piadosos ídolos encorsetados en su santidad», leí en uno de los tratados. «Son niños verdaderos, traviesos y alegres. Sin embargo, se adivina que algo misterioso y superior pasa entre ellos.»x

Tomé aquella frase como un buen indicio. Una pista que corroboraba lo que pocas horas antes me había mostrado el doctor Fovel en el Prado: que Rafael se servía de cierto grado de información misteriosa para componer sus obras.

¿Consistía ese misterio en pintar a Juan y a Jesús como si fueran hermanos gemelos? Yo, que en ese momento desconocía los océanos de tinta derramados para dirimir la existencia de un gemelo de Cristo, no lo veía tan raro. A fin de cuentas —deduje con mi conocimiento elemental de la Biblia—, si ambos niños habían sido concebidos por el mismo padre celestial, a través del mismo arcángel, era hasta lógico que hubiera pintores que quisieran hermanarlos estéticamente… ¿O no era ésa la razón? Además, por si fuera poco, el propio Lucas había mencionado que sus madres eran parientes (syggenís). Y aunque los Evangelios no aclaran en qué grado, en la Edad Media se dio por hecho que se trataba de primas carnales. De ser eso cierto, el Bautista y Jesús serían, como poco, primos segundos, y su parecido físico estaría más que justificado.

Cómo no, esa noche también busqué una buena reproducción de La Virgen de las Rocas. Y siguiendo las instrucciones del doctor Fovel, me llevé otra sorpresa. No había una, sino al menos dos vírgenes de las rocas pintadas por Leonardo da Vinci. La más antigua la elaboró Leonardo hacia 1483, recién llegado a Milán, para decorar el altar mayor de la iglesia de San Francesco el Grande. Era una pintura serena, majestuosa, con clarísimos puntos en común con La Perla de Rafael —sobre todo en el modo en el que se agrupan sus personajes—, pero también con algunas diferencias muy notables. De nuevo me llamó la atención lo parecidos que eran Jesús y Juan en esa composición. Ambos se miran en una actitud poco infantil mientras la Virgen parece protegerlos y un ángel clava los ojos en el espectador al tiempo que señala a uno de ellos. Parece decir: «A ése es a quien debes prestar atención.» Y ése es el Bautista. Me intrigó que la mano del ángel desapareciera en la segunda versión del cuadro, hoy en la National Gallery de Londres. Y aún más que en esa versión posterior Leonardo decidiera subrayar las diferencias entre ambos pequeños, pintándolos con rasgos casi opuestos. En ambas pinturas, el paisaje en el que se desarrolla el encuentro entre los infantes es oscuro, como el de Rafael. Y poniendo unas junto a la otra —Las Rocas frente a La Perla—, no caben muchas dudas de la influencia que Leonardo ejerció sobre su más ferviente admirador.xi

De todo lo que leí aquella noche en la biblioteca del colegio mayor, nada me causaría tanta impresión como la descripción que Giorgio Vasari —pintor y biógrafo de pintores, contemporáneo de los grandes genios del Renacimiento— hizo de Rafael y de su posterior llegada a Roma. Sus párrafos fueron los que terminaron por convencerme de la existencia de un misterio rafaelita. Y es que, tras deslumbrar con su arte en la Florencia de los Médicis, su amigo Bramante lo reclutó para que trabajara en el colosal proyecto de reforma del Vaticano. Rafael tenía entonces sólo veinticinco años. Y allí, cuenta Vasari, «fue muy agasajado por Julio II y empezó en las Estancias de la Signatura una escena que representa el momento en que los teólogos reconcilian la filosofía y la astrología con la teología, en la que están retratados todos los sabios del mundo; y adornó esta obra con ciertas figuras, como las de los astrólogos que graban caracteres de geomancia y astrología en unas tablas que mandan a los evangelistas».xii

La pintura que describe el cronista es, por supuesto, el célebre mural de La escuela de Atenas, que Rafael terminó hacia 1509, al tiempo que Miguel Ángel daba vida a los techos de la capilla Sixtina. Se trata de una obra llena de claves de lectura ocultas. Platón —situado en el centro— es en realidad un retrato fidedigno de su admirado Leonardo da Vinci. Pero es que el propio Rafael se autorretratará también en la escena. Lo hace mirando al espectador desde el lado derecho de la composición. Está junto a Zoroastro, el geógrafo Claudio Ptolomeo y un grupo de astrólogos. Y eso que nunca fue un secreto, y que incluso Vasari dijo que el artista logró «con la ayuda de un espejo»,xiii se complementa con otro pequeño enigma.xiv Muy cerca del autorretrato en el que Rafael se deja ver como astrólogo, se encuentra el gran matemático Euclides,xv considerado padre de la geometría, y al que el artista pintó con el rostro de Bramante, su gran mentor. El sabio aparece inclinado sobre una pizarra mientras enseña sus teoremas a un grupo de alumnos. Pues bien, sobre el cuello bordado de oro de su túnica, escondido entre los diseños del brocado, pueden verse cuatro pequeñas letras: RUSM. Hoy sabemos que se trata de la firma del artista. Y eso, aunque no nos lo parezca, fue toda una osadía. Me explicaré. Ningún pintor al servicio de la Iglesia tenía permiso en el siglo XVI para firmar sus obras. Ninguno. Las autoridades eclesiásticas que encargaban arte vigilaban ese extremo con celo. Decían que era para que el artista no cayera en el pecado del orgullo.

La Virgen de las Rocas. Leonardo da Vinci (1483). Museo del Louvre, París.

La Virgen de las Rocas, Leonardo da Vinci (1497). The National Gallery, Londres.

¿Y qué clase de firma era RUSM?

Muy sencillo: un acrónimo. Una palabra formada a partir de las iniciales de Raphael Urbinas Sua Manu, «[Hecho] por la mano de Rafael de Urbino».

El hallazgo me dejó pensativo. ¿Qué estaba diciéndonos todo aquello del gran Rafael? De repente lo tuve claro: que el autor de La Perla tuvo en vida una predisposición innata contra las normas impuestas. Que fue un rebelde. Alguien a quien, por alguna razón que me proponía averiguar, le complacía dejar pistas de sus ideas en lo que mejor sabía hacer: su pintura.

La escuela de Atenas. Rafael Sanzio (1509). Museos Vaticanos, Roma.

Detalles de La escuela de Atenas en los que se ve a Leonardo da Vinci retratado como Platón, a Rafael autorretratado entre los matemáticos, y el brocado de Euclides que esconde la misteriosa firma RUSM.

Capítulo 3

APOCALYPSIS NOVA

Al día siguiente, lunes, amanecí algo más tarde de lo habitual. Abrí los ojos aturdido, con la sensación de haber estado vagando toda la noche entre viejas pinturas al óleo, pero con un recuerdo y una idea luminosa martilleándome la cabeza. ¿No había dicho el doctor Fovel que en El Escorial se guardaba una copia del libro que, según él, había inspirado algunas de las obras maestras de Rafael y Leonardo? Me froté la cara frente al espejo. ¿Y por qué no me acercaba a echarle un vistazo? A fin de cuentas, ese ejemplar estaba a menos de cincuenta kilómetros de Madrid. Otra cosa, claro, iba a ser que me lo mostraran, pero no perdía nada por intentarlo.

¿O sí?

Me vestí a toda prisa, metí un cuaderno de notas y mi fiel cámara fotográfica en una bolsa de tela y bajé las escaleras del colegio mayor saltando escalones de dos en dos. Nunca había sentido los vientos tan a favor. Mi oportuno encuentro con el doctor Fovel me había puesto en la pista de algo fascinante. Justo la clase de historia que iba a gustar en la revista para la que había empezado a trabajar algunas tardes. Además, los exámenes del primer trimestre habían terminado, las vacaciones de Navidad estaban cerca, y la idea de escaparme a la sierra de Madrid era un millón de veces más tentadora que la de estrenar la última semana lectiva del año en la facultad, con la cabeza perdida en lo que tendría que decirme el maestro del Prado cuando volviéramos a vernos.

Y por si aquellas razones fueran pocas, había otro interesante factor que añadir a la ecuación: tenía mi coche nuevo aparcado en el jardín trasero de la residencia. Era un flamante Seat Ibiza de tres puertas, rojo, que apenas había tenido oportunidad de mover en las últimas semanas. Que tuviera vehículo en Madrid justo en ese momento era casi un milagro. Me había sacado el carné de conducir en verano, pero hasta ese mes consideré más sensato dejarlo en casa de mis padres. Si ahora estaba conmigo era por una cuestión práctica: en sólo unos días pensaba cargarlo de ropa, libros y el ordenador y llevármelo todo de vuelta a casa por Navidad. El Ibiza zumbaba como una locomotora. Cada vez que lo arrancaba para desentumecerlo de las heladas nocturnas, echaba más humo que una central térmica. Una escapada a San Lorenzo de El Escorial por carreteras tranquilas le sentaría bien.

Aquel lunes, pues, todo encajó para que me lanzara en busca del Apocalypsis Nova. Sin embargo, lo que en modo alguno pude prever fue que ella también decidiera sumarse a la aventura.

Ella se llamaba Marina y, para ser sincero, no podía decirse que saliéramos juntos.

¡Ya me hubiera gustado!

La chica era una preciosidad. Una veinteañera rubia, de mirada verde, dulce, curiosa y muy simpática. Me arrebató el corazón el día que la vi moderar una mesa redonda sobre moda en el salón de actos de mi facultad, a mediados del curso anterior. Lo cierto es que acudí al evento por obligación, pero cuando la oí hablar con entusiasmo del «glamour» y de que ésa era la palabra irlandesa que utilizaban las hadas para describir los hechizos que te hacen ver la realidad de un modo diferente, supe que iba a tener mucho de que hablar con ella. ¡Y no me equivoqué! Marina era inteligente, de palabra fácil y muy coqueta. Pronto supe que era dueña de la colección de vaqueros más grande de la Complutense y que, si todo le salía bien, estaba a punto de ingresar en el equipo olímpico de natación. Pero lo que me había prendado de veras de ella era que mostraba una curiosidad infinita por todo lo que a mí me interesaba: desde la ciencia ficción o la exploración espacial hasta la Historia de Egipto o los misterios de la mente humana. Otra cosa era, claro, que yo fuese siquiera la sombra de su hombre ideal. Y es que, pese a mis ocasionales intentos por dar un paso adelante en nuestra amistad, siempre mantuvo una exquisita distancia entre nosotros. Cariño, todo. Amor, ya se vería. Y lo cierto es que nunca pude reprochárselo. Si en aquellos días previos al invierno yo había desatendido el coche por culpa de los exámenes y de algunos encargos menores de la revista, mi descuido hacia Marina había sido todavía peor. Alumna de segundo curso de Farmacia, su aula estaba a apenas trescientos metros de la Facultad de Ciencias de la Información donde yo estudiaba. Con todo y con eso, la mayoría de nuestras últimas conversaciones habían sido por teléfono.

—¿Que te vas a El Escorial? ¿Hoy?

Su voz hizo vibrar el auricular. Marina había tomado la costumbre de llamarme antes de ir a clase. Lo hacía en cuanto sus padres se iban a trabajar y la dejaban sola en casa. «Me gusta hablar contigo», decía a menudo. Yo lo sabía, ¡me encantaba!, y a las ocho y media, después del desayuno, la esperaba impaciente junto a la cabina que estaba en la recepción de mi residencia.

Esa mañana, con la bolsa de las cámaras preparada, a punto de salir, le conté mis planes.

—Sí… Eso he dicho. El Escorial —titubeé—. Quisiera verte esta tarde, pero ha surgido algo y…

—Pero ¡si me parece perfecto! —Su alegría me descolocó—. ¿Sabes qué? ¡Me voy contigo!

Hasta ese momento, Marina había sabido disfrazar bastante bien sus emociones. Nunca estaba seguro de si esos arrebatos de entusiasmo eran por mí o por las cosas que le contaba, pero en aquel momento quise creer que la opción correcta era la primera. Quizá pequé de ingenuo, pero, después de casi dos semanas sin vernos, pasar el día a su lado se me antojó el complemento perfecto a la aventura que empezaba.

—Puede que lo que tengo que hacer no sea muy divertido —le advertí sin convicción alguna—. Necesito consultar un libro en la biblioteca del monasterio para un artículo y…

—¿Qué? —Su voz saturó de nuevo el auricular—. ¿La biblioteca de El Escorial? ¿Además vas a la biblioteca del monasterio? ¿Y no me habías dicho nada?

—Sí. ¿Por qué?

—Bueno… Nunca la he visitado, pero en clase hablamos a menudo de ella.

—¿En serio?

—¡Pues claro! —soltó entre risitas—. Tengo un profesor de Historia de la Farmacia que dice que allí se guarda la colección de libros de medicina árabe, judía y amerindia más valiosa del mundo. Debe de ser mejor que la de El nombre de la rosa. ¡Y quiero verla!

Recogí a Marina en su casa antes de las once. Estaba guapísima. Había elegido un abrigo color crema, botas altas, sombrero y guantes de lana a juego. Parecía vestida para la misa del domingo y llevaba un perfume que olía a rosas. «Perfecta», pensé. Así pues, diez minutos más tarde, con el cielo encapotado amenazando nieve, los dos enfilábamos la nacional VI rumbo al noroeste de la capital. Sobre la marcha hicimos planes para almorzar en el Hotel Suizo de San Lorenzo y acercarnos pronto al monasterio a preguntar por el dichoso libro del beato Amadeo… y sus textos de medicina, claro.

Todo salió a pedir de boca. Marina no me recriminó haberla tenido abandonada en época de exámenes y yo aproveché el viaje para explicarle por encima qué era lo que andaba buscando. Puse especial cuidado en no asustarla con los detalles de mi encuentro con el maestro Fovel, aunque cuando le dije, medio en broma, medio en serio, que a lo mejor el extraño doctor era un fantasma, se mostró de lo más intrigada.

—¿Y no te da miedo? —preguntó.

—No, no… —sonreí—. Es un fantasma muy listo. Un gran conversador.

Como digo, tuvimos la suerte de cara: el monasterio, como el Museo del Prado, estaba cerrado los lunes a los turistas, pero no así el colegio de los agustinos, las oficinas administrativas y la zona de estudio y consulta de libros. Los visitantes que atravesaban la colosal lonja de losas de granito para entrar en aquel recinto eran muy diferentes a los de cualquier otro momento de la semana. El lunes era algo así como el día de los profesionales. Marina y yo no lo éramos —o no del todo—, pero nuestros carnés de estudiantes universitarios y mi credencial de la revista facilitaron enormemente los trámites. Mientras ella firmaba y dejaba su dirección y su número de teléfono particular en el registro de entrada, yo garabateaba en otro formulario la razón de nuestra visita: «Consulta del Apocalypsis Nova.»

—Muy bien, muchachos. Diríjanse por esa puerta hasta el final y enseguida verán las indicaciones para la biblioteca. Por favor, no se salgan del recorrido —nos advirtió sin atisbo de emoción la vigilante de seguridad.

Obedecimos.

Marina y yo alcanzamos la entrada de la biblioteca, situada en el primer piso, sobre el zaguán de la fachada principal, al final de unas escuetas escaleras de piedra con pasamanos de cordel. Recuerdo el eco de sus tacones repiqueteando durante el ascenso. Una vez vencidas, un hombre con hábito negro y gesto adusto nos recibió detrás de un mostrador decorado con guirnaldas y tarjetas navideñas.

—Buenos días. —El monje, de unos cuarenta y tantos años, rasurado, con una perilla negra muy vistosa, nos escrutó con severidad—. ¿En qué puedo ayudarles?

Para decepción de mi acompañante, no estábamos en el solemne salón de libros de cincuenta y cuatro metros de largo y siete ventanales, con techos decorados, esferas armilares y estanterías cerradas con sus tomos puestos de canto que podía verse en las postales de El Escorial. La sala a la que nos habían dirigido era más nueva y funcional. Una biblioteca con prensa del día, enciclopedias modernas y varios rincones con pupitres y lámparas individuales para los lectores.

—¿El Apocalypsis Nova? —El agustino de la perilla arqueó las cejas en cuanto leyó el impreso en el que volví a escribir el título que buscábamos—. ¿Es un manuscrito?

—De principios del siglo XVI…, creo —susurré.

—Está bien. Manuscritos e incunables se conservan en otra sección. Tendrán que acompañarme y trasladar su petición al padre Juan Luis. Él verá qué puede hacerse.

Solícito, el bibliotecario nos sacó de la recepción y nos condujo por un pasillo interminable hasta una zona de despachos con vistas al Patio de los Reyes en la que hombres y mujeres compartían ordenadores. Todos vestían hábitos o llevaban batas blancas y guantes de algodón. La oficina del centro la ocupaba un monje que debía de tener no menos de setenta años. El anciano trabajaba con lápiz y lupa sobre un enorme misal con aspecto antiguo, y en su cubículo no se adivinaba el menor atisbo de tecnología.

—Hummm… —rezongó. Era evidente que nuestra visita había interrumpido su concentración. El padre Juan Luis tenía mi ficha en las manos y la miraba con atención mientras nuestro monje, sonriente por primera vez, regresaba a su puesto de trabajo—. Claro, claro. Conozco muy bien este libro.

Creo que el rostro se me debió de iluminar.

—¿De veras?

—Por supuesto. ¿Y por qué queréis verlo, si puede saberse?

—Eeeh… Estamos preparando un trabajo sobre libros raros para la universidad —dije tendiéndole por error mi credencial del Colegio Mayor Chaminade.

—¡Ah! ¡Eres colegial de los marianistas! —Sonrió de oreja a oreja antes de que pudiera cambiarla por el carné de la facultad—. Yo también vivo en una residencia de estudiantes. Aquí, justo al lado. La vida de colegial es fabulosa, ¿no te parece?

—¿Es usted… estudiante?

El agustino rió mi ocurrencia.

—Aquí uno siempre lo es. Ya ves, soy doctor en Historia del Arte y sigo entre libros, estudiando sin parar. Y sin ver el final.

—Admirable.

—No tanto —dijo quitándose importancia—. Con este frío, concentrarse en un trabajo intelectual cerca de una estufa cunde mucho. ¡Pero eso ya lo sabéis! Si habéis venido aquí en busca de libros raros, éste es el mejor lugar del mundo para encontrarlos. Ese que pedís, por cierto, lo es. ¡Y además forma parte de la donación de don Diego!

—¿Don Diego?

—Don Diego Hurtado de Mendoza, jovencito —replicó haciéndonos una seña para que lo siguiéramos. El viejo, aunque algo encorvado y tan escuálido que parecía que iba a romperse bajo el peso de su sotana, emanaba de repente una energía envidiable—. ¿No sabéis quién fue? ¡Bah! Pero ¿qué Historia os enseñan en el colegio? Don Diego fue nada menos que el hijo mayor del capitán general que tomó Granada para los Reyes Católicos y el dueño de una de las bibliotecas más importantes de España. Se crió en la Alhambra. Eso sí lo sabréis, ¿no? —Nos miró de reojo—. Pues bien: cuando este gentilhombre murió, en 1575, sus libros, códices y manuscritos pasaron a manos del rey Felipe II. Y él, claro, los envió a la Librería Rica para que se los guardáramos. Justo aquí.

El padre Juan Luis nos guió hasta una estancia cerrada con llave y sin ventanas, invitándonos a pasar mientras accionaba las luces. Allá dentro olía raro. A rancio. Cuando los fluorescentes terminaron de cebarse, descubrimos un salón de unos cuarenta metros cuadrados cruzado por estanterías de madera atiborradas de volúmenes encuadernados en piel o atados como fardos, etiquetados y numerados.

—El texto que os interesa es, por cierto, uno de los más curiosos de esta colección. Y eso es decir mucho cuando se habla de la Real Biblioteca de El Escorial.

—¿Ah, sí? —terció Marina, sin poder cerrar la boca ante tanto papel viejo junto. Nunca había visto nada igual. Yo, la verdad, tampoco.

—No me imagino a Felipe II leyéndose todo esto… —murmuré.

—Ah, bueno. —El anciano cabeceó divertido ante nuestra sorpresa—. La idea que seguramente tendréis de Felipe II es la que transmiten los retratos que le pintó Tiziano. Un hombre atormentado, siempre vestido de negro, apesadumbrado por los vaivenes de la vida política y muy católico. Os habrán enseñado lo comprometido que estuvo en las guerras contra los protestantes. Y contra los turcos. ¿No es cierto?

Asentimos.

—Pero lo que nunca cuentan en la universidad es que también fue un humanista, mostraba curiosidad por todo y llegó a tener ideas un tanto especiales.

—¿Especiales? ¿Qué quiere decir?

—¡Ay, hijos! ¡Qué imagen tan falsa tenemos de la Historia de España! —gruñó sin mirarnos—. Cuando salgáis de aquí, echad un vistazo, por curiosidad, a los medallones conmemorativos que cuelgan a la entrada de la basílica. Veréis que el gran monarca se presenta en ellos como rey de todas las Españas, las Dos Sicilias… y Jerusalén. Nuestro adusto Felipe estaba obsesionado con ese último título. Sólo eso explica que mandara construir este monasterio a imitación del templo de Salomón. ¿A que tampoco lo sabíais?

Marina y yo sacudimos la cabeza.

—Pero es que además —prosiguió— Felipe nutrió su biblioteca particular con cuantos tratados logró adquirir sobre ese monarca bíblico. La mayoría son libros extrañísimos, como uno que explica las visiones que el profeta Ezequiel tuvo del templo, o manuales de arquitectura y hasta de magia, alquimia o astrología, como los de Raimundo Lulio o san León III. Todos están aquí. Y en cuanto a las ciencias vinculadas al rey más sabio de la Historia, él las estudió con pasión. Nuestro Felipe quiso imitarlo en todo. ¡Hasta le puso Salomón a su perro favorito! —dijo dejando escapar una risita fugaz—. Por eso ese saber salomónico debía atesorarse aquí.

—… Y es de suponer que también por eso se interesó por el Apocalypsis Nova, ¿no? —inquirí.

—Muy bien, jovencito. Muy bien. Seguramente, don Diego se hizo con ese libro en Italia cuando fue embajador de su majestad en Roma. Diego Hurtado llegó a ser tan culto como su señor, o más. Algunos creen que fue el verdadero autor del Lazarillo de Tormes, imaginaos, y que estaba tan interesado como el rey por esas misteriosas profecías… ¡Ah! ¡Aquí está! —dijo el anciano extendiendo su brazo hacia una determinada balda.

Sin titubear, el padre Juan Luis extrajo de ella un grueso volumen de hojas de pergamino y lo colocó en manos de Marina. Era del tamaño de una novela moderna pero pesaba más de lo que aparentaba. El tomo había sido encuadernado en algo que al primer tacto me pareció seda. Un tejido oscuro, verdoso, de lujo, sobre el que no figuraba inscripción alguna.

—¿Y cómo sabe que ése es el libro que buscamos? ¡Aquí no hay ningún título! —preguntó Marina al sopesarlo.

—Bueno. Eso es muy curioso. Después de años en el olvido, el viernes pasado estuvo consultándolo otro investigador —dijo el fraile—. Igual trabajáis con él, ¿no?

Marina y yo nos miramos sin saber qué decir.

—No importa, no importa —prosiguió, guiándonos hacia un escritorio amplio que estaba en el centro de la habitación—. Ya sé que en estas cosas de historiadores cada uno va por su lado…

—Sí, claro, padre —asintió ella.

Pero yo no pude reprimir la curiosidad:

—¡Pues menuda coincidencia! No recordará usted el nombre de ese investigador, ¿verdad?

—¡Uy, no! Tengo una memoria reciente muy mala, hijo —me respondió llevándose un índice a la sien—. Si un nombre no tiene más de trescientos años y lo he estudiado de joven, me cuesta recordarlo. Aunque podría buscártelo, si lo necesitas.

El padre tomó entonces el viejo volumen de las manos de Marina, lo colocó sobre un atril y nos entregó unos guantes para que pudiéramos abrirlo.

—Por suerte para vosotros, éste ya no es un libro secreto —comentó—. Podéis leerlo sin restricciones.

—¿Es que antes no se podía, padre?

La pregunta de Marina, formulada con un tono inocente, fuera de toda sospecha, enterneció al agustino.

—Por supuesto que no —sonrió—. Es un libro de profecías, señorita, y en la época en la que fue escrito ése era un asunto muy sensible. Políticamente sensible, diría. Mira este folio, hija. Lee aquí. —Su dedo apuntó entonces a un pedazo de papel ceniciento adherido en la cara interior de la encuadernación—. Es una nota manuscrita de un antiguo prior de este monasterio. Tiene algo menos de dos siglos. El buen padre la escribió después de estudiarse lo que decía aquí.

Marina y yo nos inclinamos con curiosidad y leímos:

Estas y otras muchas proposiciones huelen más a delirios rabínicos que a revelaciones divinas; más a questiones impertinentes e inútiles de escuela, que a doctrina católica; y es la calificación más benigna que se les puede dar; por cuya razón mando y ordeno que este libro intitulado Apocalipsis S. Amadei se recoja y no se enseñe ni franque como hasta ahora por reliquia, ni aun como obra de mérito, porque ninguno le advierto. Mayo 5, 1815 / Cifuentes Prior / Póngase entre los MM. SS. de la Bibliotheca.

—Luego es cierto que estuvo escondido… —dijo Marina abriendo mucho sus ojos verdes.

—Cerrado a cal y canto —confirmó el viejo agustino—. Como tantos otros de esta sala. De hecho, fuimos la primera biblioteca de la cristiandad con una sección reservada. Y con toda la razón del mundo.

—Pero ¿durante cuánto tiempo no pudo leerlo nadie, padre?

—Uy. Para responderte a eso debería consultar en los registros. Aunque te diré que yo llevo aquí destinado casi veinte años y hasta esta semana nunca nadie me había pedido verlo.

—¿De veras? —Una punzada de curiosidad me pellizcó el estómago.

—De hecho, ni yo mismo lo había visto aún.

—Padre, por favor, cuando pueda, consulte esos archivos y averigüe quién ha solicitado ver este libro… ¿Podrá?

—Sí, sí… —aceptó algo extrañado por mi insistencia, mientras se guardaba bajo el hábito una hoja de cuaderno en la que acababa de garabatearle mi nombre y mi número de teléfono—. Descuida.

—Pero ¿podemos abrirlo ya o no? —nos cortó Marina.

—Claro, adelante. Por cierto, muchachos, ¿leéis latín?

—¿Latín? —me alarmé.

—Lo único en castellano de todo el Apocalypsis Nova es ese texto que acabáis de leer. Lo demás está escrito en latín. El lector que os ha precedido me contó que en España sólo existen tres ejemplares de dominio público de este libro, dos en la Biblioteca Nacional y éste. Y los tres fueron escritos en la lengua de Virgilio. Eso sí —sonrió con un indisimulado orgullo—, el nuestro es el más antiguo. ¿Habéis visto ya el título de la primera página? Apocalipsis sancti Amadei propria manu scripta.

Leí un par de veces la frase en pulcra caligrafía que señalaba el dedo del bibliotecario para cerciorarme de que la había entendido bien.

—¿Éste es… —titubeé— el libro original?

—¡Oh, no, no lo creo! —El viejo agustino chascó la lengua en un gesto que me pareció de desprecio—. Eso lo añadieron para darle importancia a la copia. Ni siquiera parece que el título sea contemporáneo al resto del libro. En estos folios veréis muchas caligrafías diferentes, de épocas diversas… Algunas son muy enrevesadas y casi imposibles de descifrar.

—¿Y usted, padre, cree que podría ayudarnos a leerlo?

Marina acompañó su petición apartándose un mechón de pelo del rostro y clavando su dulce mirada en el anciano.

El caso es que debió de parecerle sincera, porque el viejo agustino no lo dudó. Buscó unas sillas en las que acomodarnos y, sentado a nuestro lado, se colocó las gafas antes de ponerse a hojear el volumen con ayuda de una pequeña lupa de plástico.

El padre Juan Luis resultó ser un auténtico regalo de la providencia. Leía latín mejor que su lengua materna y además parecía saber algunas cosas del beato Amadeo. Aquella tarde, gracias a él, en la penumbra de la sala de manuscritos del monasterio de El Escorial, comencé a admirar a Juan Meneses (o Mendes) de Silva, Amadeo Hispano, Amadeo de Portugal, Amadeo de Silva o beato Amadeo, pues por todos esos nombres y alguno más fue conocido este hombre de familia portuguesa que nació en Ceuta en 1420 y murió a los sesenta y dos años en Milán.