CAPÍTULO 7

El asalto al cielo

Dos cosas me llenan de asombro y admiración: la conciencia moral dentro de mí y el cielo estrellado por encima de mí.

IMMANUEL KANT

Sobre los instrumentos de muerte asoma, decidido, el Sol.

Te había oprimido la alta noche vacía

y hueca

frente al televisor que en un cuarto

cerrado

te hizo compañía hora tras hora.

Y el cielo

no te dio consuelo

no te dio consuelo

porque es negro y vacío como la muerte.

Tanteaste en la oscuridad

recorriste la ciudad sólo alumbrada

por la luz del supermercado

y el brillo del shopping que titila

reventando de compacts y remeras

en el campo sin luz

en el desierto desprovisto de esperanza.

Miraste a las estrellas con pavor.

¿Qué te queda de la felicidad de los mundos

que brillan en lo oscuro

que se agitan en la inmensidad

donde no llega el oído

ni alcanza la mirada?

Y de pronto ves

que algo cambia.

Te parece que la noche afloja,

que cede a regañadientes.

¿Sabés qué está pasando?

No, no sabés qué está pasando.

¿Algo sombrío?

¿Es algo aún más sombrío que te espera?

Y no; yo te diré lo que ocurre.

En este rincón perdido entre los mundos,

en este oculto rincón

¿quién conoce su verdadero nombre

en la lista de los mundos?

De repente

en este lugar apartado de todo

donde sólo el shopping te indica que estás vivo

ves que se asoma una luz no imaginada.

¡Tu estrella sale por el Este! Tu estrella.

Tu estrella,

la que entre cien mil millones de estrellas

es tuya, sólo tuya,

aparece

disputando cada palmo de sombra,

torciendo

el brazo a la ominosa noche

va ganando terreno,

va ganando terreno como un sonido,

o una alegría que se expande.

¡Amanece!

Ahora ves.

Tus ojos recuperan cada forma,

perciben siluetas grises y distinguen lo bueno de lo malo

lo benévolo en la selva sin fin.

La calle de tu infancia.

¿Qué te importa si un dios en una barca la arrastra a regañadientes

o si otro dios la ha cargado en su carro y cabalga con ella penosamente el cielo?

¿Qué más da un dios u otro?

¡Allí está!

Qué te importa saber que un día morirá

hasta ser un astro sin brillo, opaco y frío,

perdido en el espacio negro y frío.

¡Amanece!

La luz avanza tanteando.

Has sobrevivido a la noche, donde anida

la muerte

lista como la serpiente decidida a atacar.

Percibiste el silencio de las especies,

al acecho

buscando su oportunidad.

Y la pregunta primera: ¿llegaré a ver el nuevo día?

y amanece.

Todo está en su lugar

y esa esfera de miserable gas, tu estrella, nace.

La pared sobre la que escribieron los profetas

se está resquebrajando.

Sobre los instrumentos de muerte

asoma resplandeciente el Sol.

Simplemente amanece.

Si uno lo piensa, la observación del cielo tiene que ser tan antigua como la cultura misma: el cielo está ahí y presenta ciclos que, si bien pueden ser fascinantes, también pueden resultar atemorizadores, hasta el punto de que hay celebraciones actuales que, aunque estén revestidas de componentes modernos y meramente religiosos, tienen su origen en la observación cosmológica. Tal es el caso de la Navidad, una fiesta antiquísima, anterior al cristianismo, desde ya, pero también a la civilización romana. Es la fiesta del solsticio de verano de las antiguas culturas del Hemisferio Norte, el momento en que el Sol, después de alcanzar su punto más bajo sobre el horizonte, detiene su peligroso descenso (en vez de hundirse para siempre en el horizonte) y empieza a elevar su altura.

Era como para festejarlo. Esas fiestas, probablemente neolíticas, derivaron en celebraciones institucionales romanas. Las saturnalias, por ejemplo, se festejaban en esos días, y cuando el Cristianismo debió fijar su celebración central, la superpuso a fiestas ya conocidas y aceptadas. Así, la Navidad es, en última y antigua instancia, una fiesta astronómica.

Las primeras culturas identificaron a los astros con dioses y les atribuyeron la capacidad de influir sobre la vida de los hombres. Y pensaron leer en ellos el futuro de los pueblos y sus gentes, en esa seudociencia y superstición que se llamó astrología. No es raro: el cielo, aparentemente, muestra una regularidad y una permanencia que está muy lejos de las mudanzas humanas. Lo que cualquiera de nosotros ve en una noche estrellada es prácticamente lo mismo que vieron nuestros antepasados: los que anudaron los quipus y los que habitaron Tenochtitlán, los que cruzaron el océano, los que oyeron por primera vez recitar la Ilíada, los que construyeron las pirámides, los primeros hombres que hace cien mil años abandonaron el África y empezaron a esparcirse por el mundo. Es una sensación grandiosa que perfectamente describió Kant, una intuición de eternidad, en fin, que desafía lo efímero de la vida cotidiana, y aun la vida y la muerte.

No es tan simple

Sin embargo, la verdad es que el cielo está muy lejos de la quietud: el Sol sale y se pone, la Luna cambia de forma y las estrellas lo cruzan de Este a Oeste cada noche. Y además, el Sol no tiene siempre la misma altura durante las distintas épocas del año (ya les conté el caso de la Navidad), del mismo modo que hay estrellas que dejan de verse durante meses y otras que se ven siempre. Y después de 365 días, las cosas están como al principio y todo vuelve a empezar una y otra vez, con una regularidad hipnótica que las culturas de la Antigüedad registraron muy bien: astrónomos hindúes, babilonios y egipcios elaboraron minuciosas tablas con estos datos, que fueron usados para establecer calendarios muy precisos.

Se trata de movimientos que, en realidad (y en principio), se podrían explicar de una manera muy sencilla: basta con imaginar al cielo como una enorme esfera que rodea a la Tierra y que da una vuelta diurna y otra, independiente, anual.

Pero con eso no alcanza. Y no alcanza porque, por empezar, es evidente que no todos los astros se mueven en bloque. El Sol y la Luna a veces coinciden, otras se separan y a veces se alinean con la Tierra y provocan eclipses. Es obvio que tanto uno como la otra se mueven por su cuenta y cambian de posición, a lo largo del año, respecto de las estrellas. Entonces no alcanza con imaginar una esfera que engloba a todo el cielo: hacen falta por lo menos tres, una para las estrellas, otra para el Sol y una tercera para la Luna.

Y resulta que tres esferas tampoco son suficientes, porque hay algunos puntos brillantes que tampoco se mueven solidariamente con las estrellas, el Sol o la Luna, sino que lo hacen, al parecer, por su cuenta. A medida que avanza el año cambian de posición sobre el fondo estrellado, de modo tal que en un mes están cerca de una determinada constelación y, un poco después, cerca de otra, vagabundeando, sin respetar el movimiento uniforme y previsible de ese gran telón que cumple su impresionante ciclo anual alrededor de nosotros.

Los observadores griegos los llamaron «astros errantes» o «vagabundos» y, aceptando el orden y la tradición de la astronomía babilónica, los identificaron con dioses: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Obviamente, cada uno de estos planetas necesita una esfera más si se pretenden explicar los movimientos del cielo, de modo que el sistema se hacía acreedor de ocho esferas (estrellas, Sol, Luna y cinco planetas) que se movían independientemente unas de otras alrededor de la Tierra.

No parece grave: la verdad es que imaginarse ocho esferas para explicar algo tan extraordinario como el funcionamiento del cielo no es cosa del otro mundo, pero resulta que con esas ocho esferas tampoco alcanza.

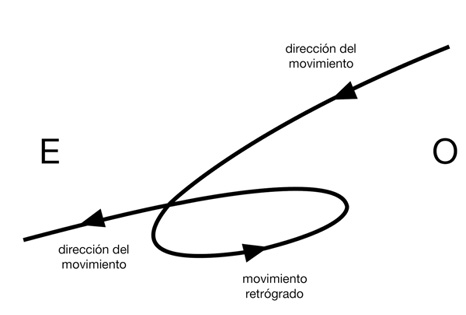

Y no alcanza porque ocurre que los planetas se mueven de una manera extraña. A lo largo del año, Marte, por ejemplo, avanza durante un tiempo en el cielo, luego se detiene y empieza a retroceder, también durante un cierto lapso, hasta que retoma su movimiento hacia adelante, en un desconcertante zigzag… ¿Cómo se explica ese movimiento retrógrado, que del mismo modo que Marte, afecta a todos los planetas?

EL MOVIMIENTO RETRÓGRADO

Y además, los planetas cambian de brillo, como si se acercaran y se alejaran, cosa que no puede ser posible, ya que los puntos de una esfera están siempre a la misma distancia de su centro.

Eso no es todo: en su revolución anual (estoy tomando el punto de vista de una Tierra inmóvil y ubicada en el centro), el Sol no se mueve siempre con la misma velocidad. Y hay otros planetas que hacen cosas raras: Mercurio y Venus están siempre casi pegados al Sol, al amanecer o al ocaso, cosa que no ocurre con los otros planetas.

Ese cielo que conocían los griegos era bastante complicado…

Pero lo increíble es que la astronomía griega logró dar cuenta de todos estos fenómenos, resolvió ese galimatías y fue más allá, pero mucho, mucho más allá de lo que habían logrado sus precursores, los egipcios y, sobre todo, los babilonios. Les llevó unos cinco siglos, pero lo hicieron. Fue una aventura intelectual de las grandes, que no deja de maravillarnos. La vamos a seguir paso a paso.

La astronomía heredada

Antes de iniciar la aventura griega, veamos un poco qué es lo que heredaron de la Mesopotamia, que les llevaba más de mil años de ventaja en las indagaciones celestes.

Como ya les dije, aunque no está de más recordarlo, los babilonios iniciaron sus estudios aritméticos, como casi todos los pueblos, por razones de control y de inventario; sus estudios astronómicos, por razones de calendario y de adivinación astrológica. Como trasfondo estaba la cosmología mitológica: la tierra es plana y está rodeada por un océano circular; sobre ella se extiende el cielo abovedado que se apoya en una estructura montañosa con puertas por donde entran y salen, a través de un túnel que recorren durante la noche dioses y astros; bajo la tierra están los infiernos donde «viven» (sic) los muertos y (no sic) los demonios.

Por su parte, todo el conjunto está rodeado por las aguas superiores, separadas de nosotros por el firmamento (como en el Génesis I, versículos 1.6 y 1.7 —«Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión»—, lo que muestra, dicho sea de paso, la íntima ligazón de la mitología judía con la babilónica).

Para los sumerios (estoy usando indistintamente el nombre de los pueblos que habitaron la Mesopotamia), los astros eran dioses y su estudio podía servir para adivinar sus caprichos, sus acciones buenas y malas, e incluso sus ataques de pánico, sus síndromes de estrés postraumático, o cualquier otra enfermedad, existente o no. Desde el cuarto milenio dieron nombres a las estrellas y agrupaciones de estrellas más notables, es decir, inventaron las constelaciones.

Con respecto a las constelaciones, una aclaración: como todos estos pueblos imaginaban a las estrellas pinchadas en la bóveda celeste (o en el último cielo), las constelaciones, esas agrupaciones de estrellas que parecen representar una figura, o un animal, o a veces una escena mitológica, tenían muchos más visos de ser reales. Hoy, aunque seguimos usando las constelaciones heredadas de los griegos, sabemos que esas estrellas no están de ninguna manera agrupadas, sino que pueden estar a distancias muy grandes en el espacio profundo.

Volviendo a los babilonios, las estrellas León, Toro, Escorpión y Pegaso marcaban, al salir inmediatamente antes que el Sol, los solsticios (21 de diciembre y 21 de junio, días del año en que el Sol alcanza el punto más alto y más bajo en el mediodía, para después empezar a bajar o subir) y los equinoccios, puntos en que la noche y el día tienen la misma duración.

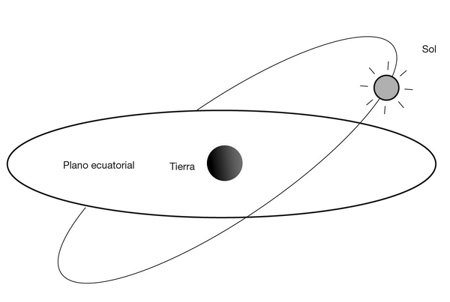

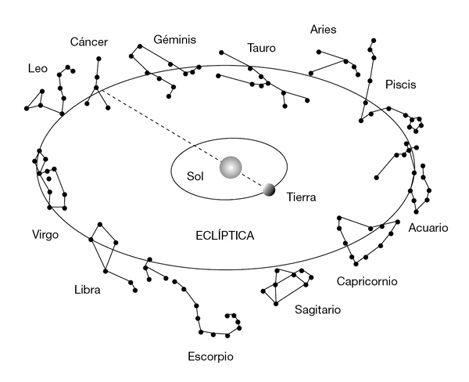

Los babilonios reconocieron los planetas (incluyendo la identidad de Venus como lucero del alba y del atardecer) y, para el año 700 a.C., conocían ya la eclíptica, el supuesto camino anual que siguen la Luna, el Sol y los planetas (aunque en realidad, como bien sabemos hoy, es la Tierra la que se mueve) y comprendieron que estaba inclinada respecto del eje de nuestro planeta, lo cual —dicho sea de paso— hace que existan las estaciones.

LA ECLÍPTICA

También inventaron el Zodíaco, una banda de 12 signos de 30 grados cada uno, asociados a constelaciones, que hizo posible la expresión numérica de los datos en grados de longitud.

Los métodos de predicción se hacían a partir de largas tablas de observaciones en las cuales se encontraban ciclos regulares: estas tablas eran lo suficientemente precisas como para predecir los eclipses de Luna con bastante exactitud y los de Sol de manera aproximada. Lograron también calcular y predecir las misteriosas retrogradaciones de los planetas.

Sin embargo, en ningún caso elaboraron teorías físicas del cosmos buscando mecanismos subyacentes. Es extraño pensar que la predicción de los movimientos celestes por medio de procedimientos terrenales y no espirituales no haya llevado por lo menos a algún intento de edificar una cosmología naturalista que lo explicara, aun superponiéndose a la explicación mitológica.

Para encontrarla, tenemos que volver, cuándo no, a Grecia.

Los primeros intentos

Los griegos encararon el estudio de la astronomía y en sólo unos pocos siglos la llevaron a un estado de perfección tal que pudo funcionar durante mil cuatrocientos años.

Su astronomía matemática (y es importante notar cómo los griegos llevaron las ciencias de base matemática a su máxima expresión —no así las ciencias empíricas—) es el logro más impresionante de la ciencia griega: la joya de la corona, un sistema completo sobre el mundo, que de todos modos costó, como hubiera dicho Churchill, logos, doxa y episteme. O mejor, razonamiento, observación y teoría, una tríada que resultaba útil para responder a una de las preguntas centrales del pensamiento griego: ¿cómo puedo obtener un conocimiento verdadero?

Volvamos por un momento al siglo VI a.C.: los milesios dieron los primeros pasos en la comprensión racional del mundo, pero no consiguieron una cosmología estable. Tales, con su teoría de la Tierra como un DVD flotando en el océano universal, sostenía que la bóveda celeste, por la noche, pasaba por debajo de la Tierra, una idea de clara inspiración egipcia (el barco del sol atravesando el mundo subterráneo). Lo poco que conservamos de él no nos permite entender cómo era ese pasaje «por abajo», dado que es de suponer que ese abajo estaba lleno de agua, y la esfera celeste se mojaría, y cada día amanecería chorreando, a menos que se inventara un mecanismo ad hoc de secado rápido. Pero bueno, no tenemos escritos de Tales que aclaren esas cosas.

Lo malo con los presocráticos es que se ha perdido tanto material que uno no puede saber si es que alguien se despreocupó de tal o tal cosa, o simplemente sí se preocupó, pero no se conservó lo que dijo. De todas maneras, Tales hizo bastante. Naturalmente (ya hablamos de eso) había tenido contacto con la astronomía babilónica (tanto o más fuerte que la egipcia) y sus interminables y precisas tablas y ciclos, que permitían predecir los fenómenos celestes. Habíamos dicho ya que, casi seguro, usó esas tablas para predecir el eclipse con el que fechamos el inicio de la ciencia.

Los que sí expusieron una teoría cosmológica (fíjense que digo «cosmológica» y no «astronómica», porque eso no era aún astronomía; astronomía, aunque puramente observacional y sin cosmología, era la de los babilónicos) fueron sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes.

Ya saben que Anaximandro creía que la tierra era similar a una columna de piedra: un cilindro más ancho que alto con dos antípodas planas (arriba y abajo) y sobre la superior se movían los hombres. Pero además, describió los cuerpos celestes como anillos de fuego; esos anillos son invisibles, ya que están rodeados de niebla, una niebla que posee aberturas a través de las cuales aparecen: lo que vemos como una estrella no es más que un pinchazo en la bóveda celeste que nos permite percibir la luz de atrás, de modo tal que los eclipses no son otra cosa que la obstrucción de las aberturas.

El círculo por el cual se mueve el Sol, el más alejado de todos, es 27 veces el de la Tierra; el de la Luna, inmediatamente por debajo del Sol, de 18 veces, y el de las estrellas, de 9 veces. Noten que, curiosamente, el círculo más cercano es el de las estrellas. Nada se dice de los planetas. Si hacemos las cuentas de las distancias, tomando el valor que ahora conocemos del diámetro de la Tierra (12 mil kilómetros), resulta que las estrellas estaban a 120 mil kilómetros; la Luna a 206 mil, y el Sol a 324 mil. O sea que las estrellas de Anaximandro estaban más o menos a un tercio de la distancia real de la Luna (380 mil kilómetros), la Luna a dos tercios de su distancia real, y el Sol distaba un poco menos que la Luna. Vale decir que, para el caso del Sol, la distancia de Anaximandro es un 0,00002 por ciento de la real… ¡y ni hablar de las estrellas!

Se trata, sin duda, aunque algunos lo celebran como el primer sistema mecánico, de un sistema fantasioso, que juega con el número 3 y sus múltiplos —9, 18, 27— sin razón aparente.

Anaxímenes también diseñó su propio sistema cosmológico, aunque menos complejo, al criticar la teoría de Tales sobre la Tierra flotando en el agua (en efecto, ¿quién sostiene el agua?, ¿y qué sostiene a lo que sostiene el agua?). Afirmó (como ya lo hemos dicho en algún momento), que «la Tierra está suspendida libremente, permaneciendo en su lugar en razón de su igual distancia a todas las partes», colocándola en el lugar que iba a ocupar por muchísimos siglos. Lo interesante de todo esto es que la centralidad de la Tierra se deduce de un razonamiento puro, no de una observación empírica, como lo harán los astrónomos posteriores.

De todos modos, las cosmologías milésicas adolecen de todas las carencias de su visión del mundo, que tienen que ver con el hecho de hacer «deducciones» a partir de observaciones superficiales.

¿De dónde sacó Anaximandro que la Tierra es un cilindro? ¿Y los anillos de fuego? Eran construcciones naturalistas pero todavía no constituían una cosmología verdadera y completamente científica.

La cosmología pitagórica

La próxima estación en el viaje en el tren de conseguir una explicación para los cielos es en Samos, entre los pitagóricos, que, como ya vimos, habían construido un sistema basado en los números, y probablemente hayan sido los primeros en postular una estructura matemática «subyacente», aunque muchas de sus elucubraciones eran pura charlatanería numerológica (al estilo de las que defienden los «numerólogos» de hoy en día, que casi seguramente no leerán este libro). Ese sistema les permitió alcanzar notables descubrimientos matemáticos, como el de que la raíz cuadrada de dos es irracional.

Los pitagóricos pensaban que todo el cielo era una escala musical y un número; de acuerdo con astrónomos anteriores, imaginaron a los cuerpos celestes ubicados en esferas concéntricas cuyos movimientos originan sonidos acordes aunque inaudibles (no los oímos porque estamos acostumbrados a hacerlo desde que nacemos), una idea que llegará hasta el mismísimo Kepler. Este Kepler, y perdón por el adelanto, fue, además de uno de los grandes ordenadores del cosmos, un místico con una gigantesca imaginación, que postuló un inverosímil, aunque atractivo, sistema cosmológico en el que, entre otras cosas, rescató la idea de la música de las esferas al mismo tiempo que reordenaba el sistema solar. Al final de su vida, en el tratado Harmonices Mundi, el descubridor de las tres leyes de movimiento planetario asegura que entre las diferentes velocidades angulares de los astros existen las mismas proporciones que entre las notas musicales, de modo tal que el movimiento planetario se estructura de manera semejante a la polifonía renacentista.

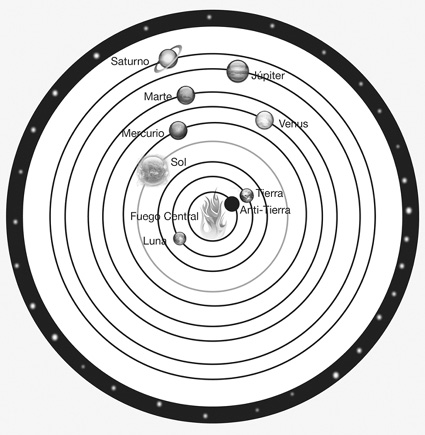

Pero estábamos hablando de los pitagóricos. Y resulta que hay entre ellos una versión primitiva que parece mostrar a la Tierra como el centro del universo, y conteniendo un núcleo caliente o fuego central, pero que o bien fue dejada de lado o evolucionó hacia otra cosmogonía, que es la que en general se asocia con ellos, atribuida a Filolao de Trotonas, un pitagórico de fines del siglo V.

Para Filolao, a quien Copérnico cita, el centro está ocupado por una masa invisible de fuego en torno de la cual giran los cuerpos celestes conocidos: la Tierra y los otros 7 cuerpos celestes (el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus y Marte). El problema es que, si se acepta esto, el sistema queda formado solamente por 9 cuerpos (los siete mencionados, más la Tierra y el fuego central), un número no demasiado elegante que digamos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que podemos agregarle un simple cuerpo más y llegar al 10, un número redondo, contundente, firme.

Y esto es lo que hizo Filolao: supuso que existía una cosa llamada «antitierra», interior y opuesta a la Tierra, que gira también, y como todo, alrededor del fuego central.

El sistema de Filolao tenía mucho de arbitrario, y no podía decirse que estuviera basado estrictamente en el logos. Aristóteles no tenía una opinión muy elevada de esta teoría, como podemos ver:

Con respecto a la posición de la Tierra existen algunas divergencias de opinión. La mayoría de los que sostienen que todo el universo es finito afirman que está situada en el centro, pero esto ha sido contradicho por la escuela de los pitagóricos, quienes afirman que el centro está ocupado por el fuego y que la Tierra origina el día y la noche a medida que se mueve alrededor del centro. Además, idearon otra Tierra situada en posición opuesta a la nuestra, a la que designan con el nombre de antitierra, sin buscar argumentos y explicaciones acordes con las apariencias, sino intentando, mediante la violencia, hacer coincidir ésta con sus propias argumentaciones y opiniones.

Y también:

Todas las propiedades de los números y escalas que ellos pudieron exhibir en concordancia con los atributos y partes y con el orden general del cielo, las reunieron e hicieron coincidir con su sistema, y si algo fallaba en algún aspecto prontamente hacían agregados para hacer consistente el conjunto de su teoría. Por ejemplo, como el diez parece ser el número perfecto que comprende toda la naturaleza de los números, afirmaron que los cuerpos que se mueven en los cielos son diez, pero como los visibles son solamente nueve (es decir, la esfera de las estrellas fijas, considerada como uno más, más los cinco planetas y el Sol, la Luna y la Tierra), para satisfacer esa condición inventaron un décimo, la antitierra.

Una crítica perfecta, increíblemente moderna, ya no hecha desde una cosmología cochambrosa y primitiva, sino por quien poseía una astronomía avanzada, compleja y aceptablemente precisa, en la que se señala de manera clara y precisa lo que significa un agregado ad hoc, es decir, un argumento que se añade arbitrariamente a una teoría para que encaje con la realidad.

Pero no sólo la antitierra era una mera treta mística para que hubiera 10 astros (para lo cual, y con justicia, Aristóteles no veía ninguna razón aceptable), sino que además la teoría adolecía de una seria y fatal dificultad en relación con los eclipses: los eclipses totales de Luna visibles desde un lugar dado son mucho más numerosos que los de Sol; los pitagóricos trataron de explicar esto al sugerir que no sólo la Tierra sino también la antitierra se interponen entre la Luna y su fuente de luz, pero esto resultó una teoría puramente cualitativa, vaga, y sin sustento matemático, en épocas en que ya se podía exigir otra cosa.

EL SISTEMA DE FILOLAO

Es muy común que se resalte el sistema de Filolao como el primero en descentrar la Tierra y asignarle un movimiento (ya les conté que el propio Copérnico lo hace notar), pero este descentramiento correspondía a razones místicas y esotéricas y no a deducciones derivadas de la observación: la misma introducción de la antitierra responde más bien al fetichismo del número diez que a una necesidad de la teoría y, en ese sentido, la crítica de Aristóteles es pertinente. Además de que el sistema no explicaba las dificultades que les señalé. De modo que después de todas estas protocosmologías o precosmologías, vamos a la primera cosmología en serio: la platónica, desarrollada fundamentalmente por uno de los discípulos de Platón, Eudoxo. Pero antes veamos qué lugar le daba el propio Platón a la astronomía en su sistema.

El mandato de Platón

La astronomía pitagórica no podía dejar de influir en Platón, de cuyas raíces pitagóricas ya hemos hablado. En su diálogo La República, las observaciones de Sócrates sobre la astronomía son particularmente provocativas y muestran lo que era la astronomía para Platón. Glaucón le da las razones por las cuales él cree que debe estudiarse astronomía:

[La astronomía es útil porque proporciona] la habilidad para determinar las estaciones, los meses y los años; es útil no sólo a la agricultura y a la navegación, sino también al arte militar.

A lo que Sócrates contesta, burlándose:

Me divierte comprobar cómo pareces temer que el vulgo crea que recomiendas estudios inútiles.

Glaucón ensaya entonces otra línea de justificación:

En lugar de la trivial recomendación de la astronomía por la cual me has censurado, la alabaré ahora según tu estilo, pues pienso que es evidente para todos que su estudio por lo menos impulsa al alma a mirar a lo alto y la aparta de las cosas de aquí a las cosas de allá.

La verdad es que no pude resistir la tentación de intervenir (Oscar Wilde decía que podía resistir cualquier cosa menos la tentación):

Creo, Sócrates, que para ti el verdadero valor de la astronomía reside en su capacidad para dirigir la atención del alma no hacia algún objeto visible sino a objetos invisibles.

—En efecto —contesta Sócrates.

—Pero entonces —dije— tú quieres renunciar a explicar los movimientos visibles de los astros, ya que, supongo, pertenecen para ti al mundo del devenir.

—Es así como tú dices.

—Y deberás conformarte con círculos y esferas, que, ostensiblemente, no sirven para explicar los movimientos del cielo.

—Es como tú dices, volátil autor de estas páginas, pero recuerda que el objetivo del conocimiento consiste en ver aquello que sólo es captable por el intelecto, y que el primer paso son las matemáticas, y es por eso que deben usarse combinaciones de círculos y esferas para salvar las apariencias de las trayectorias erráticas. Sólo éstas servirán al verdadero objeto de la astronomía. Pero noto algo extraño en ti, no sé si en tus vestiduras —tu túnica parece recién tejida— o tu floja pronunciación

—Sugiero que nos permitas seguir —interrumpe Glaucón—. Verdaderamente, pronuncias el griego como los bárbaros de Anatolia…

Pero el volátil autor de estas páginas, o sea yo mismo, querido lector, ya no necesita permanecer en La República, puesto que ha obtenido una clara exposición del valor que Platón daba a la astronomía. Y del método, que no es por cierto la observación, sino encontrar las verdades matemáticas que subyacen y que «salvan las apariencias». Platón exigía que todos los fenómenos celestes se explicaran como combinaciones de círculos y esferas, que para él constituían los síntomas de la perfección. Es lo que más adelante se conocería como «el mandato de Platón». En realidad, Platón (y ya lo dijimos) pensaba que las cosas de este mundo eran sólo una proyección, apenas apariencias de una «realidad» más verdadera, subyacente y perfecta, que se resolvía con las también perfectas formas de las matemáticas. Eso era lo verdadero: describir los movimientos observables no importaba tanto.

El «mandato de Platón» no funcionó como una simple y amable sugerencia a tener o no en cuenta: en los mil quinientos años que siguieron, nadie se atrevió a desobedecer la orden imperativa de alguien tan grande, hasta que llegó Kepler.

Pero, por lo pronto, era necesario lograr que el imperativo platónico se condijera un poco con lo que se observaba en el cielo (salvara las apariencias). Y bueno, el que se encargó del asunto fue un astrónomo importante de la Academia y alumno suyo, Eudoxo, quien construyó un sistema en el que supuso que las esferas erráticas de los planetas eran combinaciones de esferas concéntricas y con un único centro en la Tierra, esto es, esferas homocéntricas.

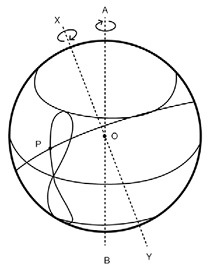

Las esferas de Eudoxo

Eudoxo se imaginó que cada planeta estaba fijo a cuatro esferas con centro común en la Tierra, inclinadas entre ellas y con movimientos diferentes. No los voy a aburrir con los detalles (pongo el dibujo para que se den una idea, nada más). Basta con señalar que la esfera más baja y la más alta daban cuenta del movimiento diurno y anual, adosado a las estrellas fijas, y las del medio hacían que el pobre planeta describiera una curva que Eudoxo llamó hipópede (perdonen ustedes el nombre, pero fue idea de Eudoxo llamarla así) y que explicaba pasablemente, con un poco de imaginación, las retrogradaciones de los planetas.

EL SISTEMA DE EUDOXO

Piensen en el virtuosismo matemático necesario para calcular el movimiento de 27 esferas más o menos independientes: 4 para cada uno de los cinco planetas, 3 para la Luna, 3 para el Sol y la de las estrellas fijas. Lo piense uno como lo piense, es una hazaña impresionante. Y además respetaba el mandato del maestro.

Ya lo dije, fue toda una hazaña construir un sistema matemático de este tipo, un siglo y medio después de los milesios y casi contemporáneamente con el sistema puramente teórico, en el mal sentido de la palabra, de Filolao. Pero el pequeño problemita era que no funcionaba; no resistía la prueba experimental, por decirlo así. Había sido inventado para salvar las apariencias, pero la verdad era que no las salvaba: por ejemplo, todas las hipópedes son iguales, pero las retrogradaciones no; mientras que el sistema daba buenas aproximaciones para Saturno y Júpiter, fallaba para Marte y Venus y, finalmente, fracasaba al explicar el diámetro aparente de la Luna y su variación.

Pero un rompecabezas no se abandona así porque sí, por lo menos sin hacer un intento de ajustarlo: precisamente para ajustarlo y corregir esas anomalías, Calipo, discípulo de Eudoxo, agregó a las 27 esferas de su maestro siete más, que tampoco alcanzaron. El esquema, por ingenioso que fuera, así como estaba, sencillamente no funcionaba.

Y entonces llegó Aristóteles, que puso sus manos en el asunto y que, fiel al giro que había tomado frente a la metafísica de Platón, trató de darle contenido mecánico a toda esta parafernalia teórica, ya que lo que le importaba no era sólo salvar las apariencias sino explicar su funcionamiento físico, la transmisión del movimiento entre una esfera y otra, desde la más externa de todas hasta la más baja.

Aristóteles pensó que las esferas de un planeta, así como estaban, iban a tener fatalmente influencias sobre las de todos los demás, y para corregir ese efecto introdujo, entre planeta y planeta, «esferas compensadoras» que corregían el efecto, con lo cual llevó el número nada menos que a 55. Ni voy a intentar hacer un dibujo para no volverme loco (ni que ustedes se vuelvan locos tratando de descifrarlo), pero imagínense el infierno de 55 esferas girando en el cielo.

No sabemos si para Eudoxo (fiel a Platón) esas esferas eran reales o simples recursos geométricos para «salvar las apariencias»; lo importante es que para Aristóteles sí eran reales y explicaban la transmisión del impulso del primer motor hasta la esfera de la Luna.

Pero encima el sistema seguía fallando miserablemente a la hora de explicar las diferencias de brillo de los planetas que, al cambiar de manera regular y cíclica, eliminaban la posibilidad de ser el resultado de simples cambios atmosféricos y que, por lo tanto, no podía sino implicar diferencias de distancias a la Tierra (lo cual, obviamente, resultaba imposible si, como se pensaba, estaban fijos a esferas con centro en la misma Tierra).

Lo cierto es que Aristóteles armó una esferocracia complejísima, pero se dio cuenta de que su dibujo era un tanto complicado, en cierto modo increíble, e insuficiente, y tomó algunos recaudos: aclaró que se expresaba como lego en astronomía (para ser lego, no escatimó esferas, por cierto), aunque admitió que

debemos en parte investigar nosotros mismos y en parte aprender de otros investigadores, y si aquellos que estudian este tema se forman una opinión contraria a la que ahora hemos establecido, debemos seguir a la más exacta.

Lo cual muestra de paso que Aristóteles distaba de ser dogmático: los que lo siguieron dogmáticamente fueron en realidad sus peores enemigos.

Una novedad interesante

Así pues, en el siglo IV a.C., apenas doscientos años después de Anaximandro y sus desvaríos sobre los anillos de fuego y casi simultáneamente con Filolao, la astronomía parecía en parte, sólo en parte y con todas las salvedades que hicimos, haber alcanzado un cierto control sobre el problema de los cielos mediante las esferas homocéntricas de Eudoxo y Calipo, respetando el mandato de Platón de salvar las apariencias con círculos y esferas ideales. Que se volvieron materiales al convertirse en las 55 de Aristóteles, que, además de tener realidad física, construían un mundo de engranajes que desde el primer motor inmóvil transmitían el eterno y perfecto movimiento circular hasta la esfera de la Luna (con la ayudita, agreguemos, de un pequeño motorcito inmóvil adosado a cada esfera).

¿Pero ustedes creen que por ventura estaba resuelto el enigma?

Nada de eso. Lo había dicho el propio Aristóteles: «era necesario seguir investigando».

De todos modos, el sistema era impresionante, y el paso siguiente también lo fue: en el siglo IV a.C., Heráclides Póntico propuso la rotación de la Tierra sobre su propio eje, con lo cual disminuía la esferocracia platónico-aristotélica, al ahorrarse el movimiento diurno de las estrellas hacia el Oeste y de la misma componente diaria de los demás astros. Hay quienes le atribuyen haber sugerido, además, que Mercurio y Venus giraban alrededor del Sol, pero no hay evidencias firmes de tal cosa.

Era un giro un poco brusco, si quieren, demasiado repentino, pero no tanto. Porque desde Alejandría, Aristarco de Samos dio un paso más audaz aún al proponer un sistema puramente heliocéntrico: el Sol estaba inmóvil en el centro de la esfera de las estrellas fijas, también inmóvil, mientras la Tierra completaba una revolución alrededor de él en un año, y alrededor de su eje en un día.

El heliocentrismo de Aristarco daba cuenta más o menos de los datos, pero el movimiento de la Tierra resultaba completamente inverosímil. No se entendía cómo pájaros y nubes no se quedaban atrás de nuestro planeta móvil.

Aristarco había calculado el volumen del Sol como trescientas veces el de la Tierra y argumentado que era natural y razonable que se moviera un astro pequeño como la Tierra y no uno inmenso como el Sol (cuyo tamaño había subestimado cientos de veces). Todavía faltaban muchos siglos para que naciera Guillermo de Ockham, navaja en mano.

Arquímedes, por su parte, aunque utilizó el sistema de Aristarco en su Arenario, lo rechazó por no observarse paralaje estelar…. Paralaje estelar: éste es un concepto bastante importante que será usado otras veces, por eso vamos a reponer un diálogo no escrito nunca por Platón, donde vuelven a discutir nuestros amigos Glaucón y Sócrates.

SÓCRATES: ¿Acaso ves ese fondo de árboles situado a medio estadio de aquí?

GLAUCÓN: Lo veo, como tú dices, Sócrates.

SÓCRATÉS: Ahora, estira tu mano, y levanta tu dedo índice de tal forma que quede paralelo a él.

GLAUCÓN: Haré lo que tú dices, Sócrates.

SÓCRATES: Y ahora cierra tu ojo derecho.

GLAUCÓN: Lo hago.

SÓCRATES: Ahora abre el ojo derecho y cierra el izquierdo. ¿Qué ves?

GLAUCÓN: ¡Que el dedo se ha movido!

SÓCRATES: Y, como comprenderás, no se movió. Lo que ha ocurrido es que el rayo que sale de tu ojo derecho y alcanza al árbol, lo hace en un ángulo distinto del que lo hace el que parte de tu ojo izquierdo, y por eso parece que se movió respecto del fondo. [Nota del traductor: aquí Sócrates usa, como es obvio, la teoría entonces corriente de la visión, que postulaba que del ojo salían rayos que apresaban los objetos.] Mira, haré un dibujo.

GLAUCÓN: ¡Pero Sócrates, tú no dibujas!

SÓCRATES: No te preocupes, es un diálogo falso. Mira la imagen que está en la página. Si miramos las estrellas desde los dos extremos de la órbita de la Tierra, debería observarse paralaje. Pero no se observa. Es por eso que Arquímedes rechazará, llegado el momento, el sistema de Aristarco.

LA PARALAJE

Aristarco, en su momento, contestó al argumento sobre la falta de paralaje como lo haría Copérnico dieciocho siglos más tarde, diciendo que se debía a la gran distancia a la que se hallaban las estrellas, aunque este argumento fue desestimado por Arquímedes. Además, su contemporáneo Cleantes lo acusó de blasfemo, pues al meter en el cielo la imperfecta Tierra, cuestionaba la divinidad de aquél.

Aristarco, sin embargo, aplicó datos de mediciones a los esquemas geométricos para estimar los tamaños y distancias del Sol y la Luna (cálculos que hasta el momento eran puras fantasías) y con un método ingenioso (que, por cierto, exigía una medición de ángulos que no estaba en condiciones de realizar sin que se deslizaran grandes errores), calculó que el radio del Sol era siete veces el de la Tierra, que a su vez era tres veces el de la Luna. Al mismo tiempo, el Sol estaba 19 veces más lejos que la Luna. Éstos eran errores de medición, no fetichismo numérico como el de Filolao o de Anaximandro, o la estimación fantástica y sin ningún argumento de Anaxágoras de que el Sol era una piedra del tamaño del Peloponeso.

Lo cierto es que la teoría de Aristarco lamentablemente no prosperó y solamente el astrónomo babilónico Seleuco siguió enseñándola en el siglo II.

El problema seguía sin estar resuelto.

Hiparco y la astronomía observacional: el cielo como herencia

El hecho de que el sistema de esferas homocéntricas no funcionara no detuvo el desarrollo de la astronomía. Mientras los teóricos trataban de emparchar el mecanismo para salvar sus fallas, sin prestar demasiada atención a los problemas físicos (al fin y al cabo Platón sólo pretendía «salvar las apariencias», ¿no?) enredándose más y más en la esferocracia, los astrónomos observacionales no se la pasaban llorando, arrastrándose en el barro del Nilo o arrojándose al pozo de Tales, sino que aplicaban la geometría a la medición de la Tierra y el cosmos, desarrollando instrumentos y mejorando las observaciones.

Así, en Alejandría, alumbraba uno de los más grandes astrónomos griegos: Hiparco de Nicea (190-120 a.C.), quien se dedicó a tareas terrenales, si terrenales se pueden llamar los asuntos del cielo, y aplicaba la geometría y los datos disponibles a la descripción del cosmos. Fue el primer astrónomo griego que unió las observaciones propias con las de la astronomía mesopotámica, accesibles desde la conquista de Alejandro. Por ejemplo, utilizó observaciones del eclipse de Luna de 189 a.C. para medir la distancia entre ésta y la Tierra: en Grecia el eclipse había sido total, mientras que en Alejandría sólo de cuatro quintos; la diferencia sólo podía atribuirse a la paralaje, y así dedujo que la distancia a la Luna mediaba entre 71 y 83 radios terrestres (con las medidas actuales, unos 460 mil kilómetros) cuando en realidad son 60, unos 380 mil kilómetros.

También, y para determinar con exactitud la duración del año, observó cuidadosamente los solsticios y los equinoccios y encontró —¡oh sorpresa!— que los equinoccios variaban ligeramente (unos pocos segundos de arco por año). Fue lo que más tarde se conoció como precesión de los equinoccios y que recién Newton explicó acabadamente. Lo cuento para mostrarles la agudeza de sus observaciones.

Realizó un catálogo de 850 estrellas (otros dicen mil, pero por ciento cincuenta estrellas más o menos no nos vamos a arrancar los cabellos), indicando latitud y longitud respecto de la eclíptica, y su orden de magnitud, que mide el brillo.

Cuenta Plinio:

Hiparco, que nunca será lo suficientemente elogiado —ya que ninguno mejor que él ha demostrado que el hombre posee afinidad con los astros y que nuestras almas forman parte del cielo— descubrió una nueva estrella, diferente, y que nació en su época (se refiere a la nova de 123 a.C. —algo parecido a lo que casi dos milenios después llevaría a Tycho Brahe a dedicarse a la astronomía—). Al comprobar que se desplazaba el lugar en que brillaba, se planteó el problema acerca de si esto no sucedía con mayor frecuencia, y si las estrellas que consideramos fijas no se moverían también. Por consiguiente, osó lanzarse a una empresa que resultaría ímproba hasta para un dios: contar las estrellas para la posteridad y catalogar a los astros mediante instrumentos inventados por él, a través de los cuales podía indicar sus posiciones y tamaños, de modo que desde aquí se pudiese reconocer no sólo si las estrellas nacían o morían, sino también si alguna se desplazaba o se movía, si crecía o empequeñecía. Así, dejó el cielo como herencia a todos los hombres, en el caso de que se hallase un hombre que estuviese en condiciones de recoger tal legado.

Pero sus observaciones no le impidieron trabajar también sobre los modelos teóricos (no olvidemos el polimorfismo del sabio alejandrino): constató lo inadecuado de las esferas homocéntricas, y aplicó una innovación que, recién inventada, iba a llevar a la solución del rompecabezas (bueno, no exactamente a «la» solución, pero casi). Además, definió las constelaciones clásicas, que son las que hoy usamos.

LAS CONSTELACIONES

Un viejo amigo aporta una idea innovadora

Un gran innovador en este asunto del lento avance hacia un modelo pasable de los cielos que diera cuenta de todos los problemas (fundamentalmente, la diferente velocidad con que el Sol y los planetas recorrían el zodíaco a lo largo del año y el movimiento retrógrado de los planetas), fue Apolonio de Pérgamo, con quien nos hemos encontrado ya cuando les presenté a las cónicas (la elipse, la hipérbola y la parábola como secciones de un cono). Este buen señor tuvo la excelente idea de descentrar las esferas homocéntricas y hacerlas girar no alrededor de la Tierra sino de un punto ficticio, convirtiéndolas así en excéntricas. De esta manera, se solucionaba el problema de las diferentes velocidades, ya que, desde la Tierra, se vería a los astros moverse con diferente velocidad (y la demostración cabal la hizo nuestro amigo Hiparco calculando una excéntrica para el Sol). La teoría realmente era bienvenida, porque aunque no tenía soporte físico o mecánico (giraban alrededor de un punto en el que no había nada), cosa que hubiera disgustado a Aristóteles, salvaban las apariencias respecto del cambio de velocidad, cosa que hubiera encantado a Platón.

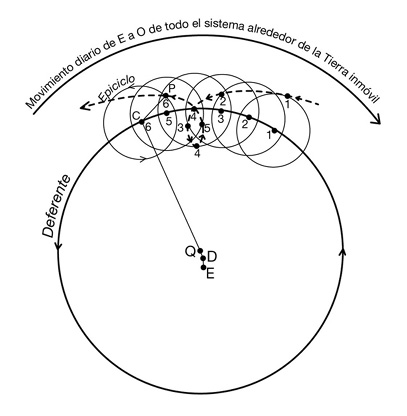

Su segunda gran idea fue el epiciclo.

Ahora el planeta se mueve no sobre la esfera homocéntrica o excéntrica, sino en un circulito (el epiciclo) cuyo centro (donde no hay nada) se mueve a su vez sobre la excéntrica. La curva resultante describe una figura que aproxima muy bien las retrogradaciones.

EL SISTEMA DE APOLONIO, CON LOS EPICICLOS

El intento era prometedor, muy prometedor: combinando epiciclo y excéntrica, se podían salvar las apariencias mucho mejor que con las esferas homocéntricas de Eudoxo-Calipo-Aristóteles. Platón triunfaba, y el que logró armar el sistema completo fue Claudio Tolomeo (siglo II d.C.), en el momento de mayor esplendor del imperio romano.

Tolomeo resuelve el problema y marca el final de la ciencia griega

Claudio Tolomeo, el alejandrino, llevó esa ciencia a su más alto grado, de manera que durante cuatrocientos años parecía no faltar nada que él no hubiera abordado.

COPÉRNICO

Con las excéntricas y los epiciclos, el problema astronómico estaba prácticamente resuelto: hacía falta armarlo y ajustarlo tanto como fuera necesario, y en eso consistió el gran sistema tolemaico, que marca la culminación de la astronomía griega.

De la vida de Claudio Tolomeo (c. 85 d.C.-c. 165 d.C.) se sabe poco, salvo que trabajó en la famosa Biblioteca de Alejandría, donde se dedicó a estudiar geografía, matemáticas y, claro está, astronomía.

El libro en que dio su descripción del mundo, que llamó Sintaxis matemática, pero que quedó inmortalizado con el nombre árabe de Al-Majisti («El más grande») y latinizado como Almagesto, resolvía los dos problemas principales de la astronomía planetaria de una manera original. En primer lugar, el del movimiento retrógrado o en zigzag. Tomando el invento de Apolonio de Pérgamo, y siguiendo a Hiparco, supuso que los planetas se movían alrededor de la Tierra adosados a pequeñas esferas llamadas epiciclos, que a su vez tenían su centro sobre las esferas principales (deferentes) excéntricas. Al moverse esas dos esferas al mismo tiempo, se explicaba por qué se observaba que el planeta retrocedía, cuando en realidad sólo estaba completando el círculo de la esfera más pequeña.

Así, la combinación de epiciclo y deferente conseguía explicar el movimiento retrógrado de los planetas en el cielo, con sus avances y retrocesos.

Ajustando adecuadamente el tamaño de los epiciclos o, si hacía falta, agregando epiciclos secundarios (epiciclos que se movían sobre los epiciclos, o epicicletos), Tolomeo daba buena cuenta de las observaciones mucho mejor que el sistema de las esferas homocéntricas, que, sin embargo, se siguió enseñando en paralelo.

La segunda cuestión a resolver, como ya les conté, era el cambio de brillo de los planetas (y por lo tanto de distancia a la Tierra) y el hecho de que se los viera moverse con velocidades diferentes, algo que no debía ocurrir si las esferas principales tenían su centro en la Tierra, como en el sistema de Aristóteles. La verdad es que a Tolomeo no le tembló la mano, y utilizó las excéntricas de Apolonio e Hiparco: cambió el centro de las esferas. Inventó un punto llamado «ecuante»: los planetas de su sistema no tenían como centro geométrico de sus órbitas perfectamente circulares a la Tierra sino al ecuante, un punto fuera de la Tierra (donde no había nada) y giraban en torno de él con velocidad uniforme. El problema es que se necesitaba un ecuante distinto para cada planeta…

Así y todo, el sistema tolemaico resolvía los problemas astronómicos y respetaba el mandato de Platón de usar sólo círculos y esferas, aunque a costa de hundirse en una complejidad sin fin que acumulaba más y más ruedas según fuera necesario. Alfonso X, el Sabio (1221-1284), rey de Castilla y León en el siglo XIII, se lamentaba de que Dios no lo hubiera consultado al crear el mundo, ya que, en ese caso, «le habría sugerido una solución más fácil».

¿Creía Tolomeo que ese infernal y genial mecanismo de las esferas se movía realmente y sobre todo materialmente en el cielo? Es difícil saberlo. Tal vez pensaba que su sistema era una mera construcción matemática apta para predecir los movimientos celestes y no se preocupaba demasiado por el problema del realismo, del mismo modo que un arquitecto no confunde las rayas y cifras que aparecen en la pantalla de su computadora con el edificio real. Pero también es posible que sí creyera firmemente en la materialidad de las esferas cristalinas. En todo caso, en la Edad Media se creía generalmente en ellas, como testimonian los debates sobre la dificultad que pudo tener o no Cristo para atravesarlas «en cuerpo y alma» durante su ascenso al cielo.

Sea como fuere, lo cierto es que Tolomeo había resuelto finalmente el rompecabezas, y como decía Plinio sobre Hiparco, dejaba el cielo como herencia para todos los hombres. Una herencia que no se tocó durante trece siglos.