CAPÍTULO 14

La derrota del círculo

Esa alegre amalgama entre magia y ciencia exacta (o pretendidamente exacta) que se había desplegado y vivido alegremente durante el Renacimiento no podía durar, y no duró. El mundo orgánico, u organicista, perdió su estructura simbólica y se fue conformando como un conjunto de fenómenos que sería, más temprano que tarde, objeto de una nueva síntesis a medida que se impusiera la filosofía mecánica.

Copérnico, Digges y Bruno habían roto el espacio signado, o signaturizado: Copérnico, al igualar la Tierra al resto de los planetas; Digges, de quien hemos hablado poco, al divulgar en Inglaterra el sistema copernicano e incluso ampliarlo, extendiendo el cielo más allá del caparazón de las estrellas fijas y afirmando que había infinitas estrellas a distancias disímiles (aunque su espacio infinito conservara rasgos teológicos al ser la sede de las grandes potencias espirituales); Giordano Bruno, de quien hablaremos más adelante, al afirmar que nuestro mundo no era único, sino que el universo debía contener infinitos mundos habitados por seres inteligentes y al disminuir de un plumazo el estatus astronómico del Sol, sosteniendo que no era más que una estrella como todas las demás. Ya no cabía duda de que el espacio de «lugares» especiales y signados estaba dando paso al espacio único de Euclides.

O mejor dicho, de Arquímedes.

Tycho Brahe mira el cielo y ve algo raro

El 11 de noviembre de 1572, el joven Tycho Brahe (1546-1601), de 26 años, que con el correr del tiempo llegaría a ser el astrónomo más famoso de su época, volvía a su casa después de una noche de trabajo en el laboratorio de alquimia de su tío Steen Bille, donde había estrujado la materia para arrancarle los átomos de fuego y producir oro. Al echar una mirada al cielo descubrió que algo raro estaba pasando allí arriba: cerca de la constelación de Casiopea había una estrella brillante, más brillante que el planeta Venus, donde antes no había nada. En los días que siguieron, la estrella aumentó su brillo cada vez más hasta hacerse observable incluso de día, para luego empezar a desvanecerse y desaparecer a principios de 1574. Una serie de mediciones muy simples dejaron en claro que no era un efecto atmosférico (como se pensaba que eran los cometas) sino que, por el contrario, se trataba de un fenómeno que estaba ocurriendo más allá de la Luna.

¡Una estrella nueva que aparecía y desaparecía! ¿Cómo podía ser posible? Según el dogma, en el cielo nunca nada podía cambiar (recuerden a Aristóteles). Pero allí estaba la nueva estrella de Tycho que, a decir verdad, no era exactamente una estrella nueva sino una supernova, la pavorosa explosión con que algunas estrellas terminan su vida y durante la cual su brillo se multiplica miles de millones de veces, cosa que por supuesto Tycho no podía ni remotamente sospechar.

Nuestro personaje había nacido el 14 de diciembre de 1546, tres años después de la publicación del libro de Copérnico, en el extremo sur de la península escandinava, un lugar que ahora pertenece a Suecia, pero que entonces era parte de Dinamarca. Procedía de una familia de aristócratas. Su padre había estado al servicio del rey como consejero privado, había ocupado varios cargos oficiales y terminó su vida como gobernador del castillo, situado enfrente de Elsinore, donde transcurre Hamlet, la gran obra de Shakespeare. Dicho sea de paso, tanto el príncipe protagonista como su amigo Horacio estudiaban en la Universidad de Wittenberg, donde se originó la Reforma, y de donde partió Rheticus para visitar a Copérnico e insistirle con la publicación de su libro.

Tycho fue educado por su tío (como Copérnico por su tío Lucas), y recibió una formación sólida: fue enviado a la Universidad de Copenhague en 1599, cuando no tenía aún trece años de edad, lo cual puede sorprendernos a nosotros, aunque no debería, porque el concepto de universidad englobaba, desde la Edad Media, lo que nosotros conocemos como educación secundaria.

La idea era que el muchacho siguiera una carrera que lo llevara a un cargo en el Estado o en la Iglesia, pero un eclipse parcial de sol que se produjo en 1560 desvió su vocación: Tycho se quedó pasmado por el hecho de que el eclipse hubiera sido predicho. Le pareció algo divino que los hombres pudieran conocer los movimientos de los astros de una manera tan precisa que fueran capaces de predecir ese tipo de eventos con semejante antelación.

Y así fue como dedicó los dieciocho meses que pasó en Copenhague a estudiar matemáticas y astronomía, hasta que cambió Copenhague por Leipzig, para estudiar leyes. La afición de Tycho por la astronomía, de cualquier manera, continuaba intacta, y gastaba todo su dinero en comprar aparatos de observación, gracias a lo cual sus conocimientos aumentaron rápidamente y le permitieron darse cuenta de que la comprensión que se tenía de los movimientos astronómicos no era tan precisa como había creído al principio: en 1563, una conjunción entre Saturno y Júpiter (es decir, el momento en que dos planetas están tan próximos que parecen confundirse y «habilitan» las especulaciones de los astrólogos y otros charlatanes) se produjo un mes antes de lo pronosticado.

Quizá fue entonces cuando concibió (¡a los 16 años!) las que habrían de ser las líneas directrices de su vida científica, y que implicaban una idea nueva en la astronomía observacional: las mediciones de las posiciones estelares debían ser precisas (sin admitirse los errores que, por ejemplo, había cometido Tolomeo, cuyas observaciones habían sido tomadas como buenas por Copérnico), y el único camino para la construcción de tablas precisas era la observación continuada y el seguimiento de un cuerpo celeste, noche a noche, y no las observaciones aisladas, como era común practicar hasta entonces.

Sin embargo, Tycho abandonó Leipzig al estallar la guerra entre Suecia y Dinamarca, y marchó nuevamente a Copenhague, donde ocurrió un curioso incidente: cuando el rey Federico II cruzaba con un destacamento el puente que unía el castillo de Copenhague con la ciudad, se cayó al agua, y el tío de Tycho, entre otros, acudió inmediatamente al rescate. El rey salió ileso, pero el tío pescó un resfrío que le provocó la muerte (¡un resfrío!), lo cual trajo como «efecto colateral» que Tycho recibiera una herencia, y se viera libre de las presiones familiares que aconsejaban que un joven no se dedicara a la astronomía sino a algo más útil y propio de un caballero.

Después de ese episodio, nuestro amigo estuvo en Wittenberg y en Rostock, donde se graduó, habiendo estudiado astrología, química (alquimia, en realidad) y medicina. Como tantos en su tiempo, Tycho creía en la astrología y era aficionado a elaborar horóscopos. En particular, después del eclipse de Luna del 28 de octubre de 1566, hizo un horóscopo en el que predecía la muerte del sultán Solimán el Magnífico, que había expandido increíblemente el Imperio Otomano, incluyendo la conquista de varias partes de Europa, y que sería el responsable indirecto de una de las grandes invenciones de la modernidad, como pueden leer en el recuadro.

Solimán el magnífico y el genio en la botella (azul)

Solimán el Magnífico fue no sólo la cabeza y sultán del Imperio Otomano en el momento en que éste alcanzó su máximo poder sino el responsable, indirecto e involuntario, de la invención de uno de los grandes centros del pensamiento occidental moderno. No, ni la Royal Society ni la Académie des Sciences sino algo mucho más humilde: el café. Solimán, cuya muerte había de predecir Tycho unos cuantos años después, llegó hasta las mismísimas puertas de Viena en 1529, marcando el apogeo de la invasión otomana, aunque fracasó en su intento de tomarla. Cuando en 1683 los turcos intentaron sitiar nuevamente la ciudad y, nuevamente, tuvieron que darse por vencidos, dejaron equipaje y provisiones, entre las que se contaban numerosas bolsas de café. Estas bolsas fueron imprescindibles para que, poco tiempo después, se fundara La Botella Azul, el primer café vienés, que inauguraría una moda en Europa y produciría delicias como la Cantata del café de Johann Sebastian Bach. Cuenta la leyenda que los dueños de La Botella Azul, al principio, recorrían las casas ofreciendo a los vecinos tazas del nuevo brebaje. El café era el genio en la botella que se había liberado en Europa.

Lo demás es historia conocida: el café como lugar de reunión, el cafetín como inspiración del tango y discutible universidad del barrio; el café como refugio de la bohemia; el café como laboratorio de la mente. Este libro se escribió en un café, sin ir más lejos.

La cuestión es que, cuando llegó la noticia de que el sultán efectivamente había muerto, su fama se fue a las nubes. Aunque seguramente bajó un poco a tierra cuando se supo que en verdad había muerto un mes antes del eclipse y, por ende, un mes antes de la predicción de Tycho, con lo cual su predicción pasó automáticamente a ser una «posdicción»: las cosas de la astrología eran y siguen siendo así. Pero por más que ahora esté mucho más desprestigiada que en ese entonces y sólo se la considere una seudociencia o, mejor, pura charlatanería, hay quienes la practican, quienes creen en ella, y hay muchos diarios (quizá la mayoría) que aún la siguen sosteniendo como una sección. Ni hablar de las páginas y páginas que se pueden encontrar en Internet.

Los procesos culturales son lentos, lentísimos.

El eclipse y la «predicción» de la muerte de Solimán (que bien hubiera podido tener hacia nuestro amigo la delicadeza de morirse después del eclipse, cosa que le hubiera costado poco, siendo tan poderoso como era) derivaron en una historia inesperada: en un baile de diciembre de ese mismo año tuvo un choque con otro aristócrata, Mnaderup Parsjberg, quien, al parecer —no es seguro, pero es interesante—, se burló de él por la predicción de la muerte de Solimán a posteriori. La burla redundó en un duelo, durante el cual un mandoble de su oponente le arrancó la nariz a Tycho (o, mejor dicho, buena parte de ella), a raíz de lo cual tuvo que usar una prótesis durante el resto de su vida, hecha —Tycho era pomposo, arrogante y extravagante— de oro y plata. También solía llevar una caja de ungüento que se extendía sobre la zona afectada para calmar la irritación. Cosas, también, de la astrología, que no sólo es una seudociencia sino que, como demuestra la anécdota, es mala para quienes pretenden conservar su nariz.

Un gran observador

El asunto fue que su creciente pericia astronómica empezó a llamar la atención, y el propio rey le prometió una canonjía (un cargo similar al que había tenido Copérnico) apenas quedara vacante alguna. Dinamarca era protestante, y en realidad ya no había propiamente canónigos, pero el puesto se conservó para beneficiar a científicos y estudiosos, en una modalidad muy parecida a lo que hoy llamaríamos becas.

Tycho reanudó sus viajes, y realizó observaciones (para las cuales se hizo construir un cuadrante gigantesco) hasta que, en 1571, falleció su padre, recibió una aceptable herencia y se fue a vivir con un tío materno, Steen Bille, que había sido el primero en introducir en Dinamarca la fabricación en gran escala de papel y las manufacturas de vidrio, y a quien ayudaba en su laboratorio de alquimia. En esos menesteres andaba cuando observó la supernova de 1572, la «nueva estrella».

¿Pero cómo estar seguro de que, efectivamente, se trataba de una estrella nueva? Podía ser un cometa, o cualquier otro fenómeno atmosférico. ¿Cómo saberlo? La respuesta de Tycho fue registrar su posición noche a noche (la supernova fue visible durante dieciocho meses) e ir fijándose cómo variaba respecto del resto de las estrellas.

Durante todo el tiempo en que estuvo visible, la nueva estrella no se movió respecto de las estrellas fijas: Tycho se convenció de que no se trataba de un fenómeno atmosférico, sino de que estaba de manera permanente en la zona del cielo que, hasta ese momento, se presumía inmutable por estar más allá de la Luna. Por primera vez se observaba científicamente un cambio evidente en el «mundo supralunar». Claramente, algo andaba mal en ese asunto de las dos regiones del mundo.

A raíz de eso publicó, en 1573, un pequeño libro, De Nova Stella, donde demostraba que el nuevo objeto pertenecía, efectivamente, a la esfera de las estrellas fijas, y lo comparaba con otro objeto que Hiparco, 125 años antes de nuestra era, afirmaba que había observado en el cielo. Y, como no podía faltar, deslizaba diferentes consideraciones astrológicas, de las que podemos cómodamente prescindir.

De paso, fijó la palabra «nova», que aún ahora se utiliza plenamente para referirse a los aumentos de brillo repentinos de una estrella, debido a diferentes procesos relacionados con su muerte, y a veces con su muerte explosiva (la supernova). El fenómeno fue también observado y estudiado por muchos otros astrónomos, entre ellos el propio Thomas Digges, el gran propagandista inglés del sistema copernicano que ya les mencioné.

La supernova de Tycho (y algunas más)

Las supernovas son uno de los fenómenos más impresionantes de la astronomía, y probablemente de la naturaleza: la pavorosa explosión de una estrella, que multiplica su brillo en miles de millones de veces. A gran escala (galáctica), son relativamente frecuentes. Pero, desde nuestra modesta perspectiva, son fenómenos muy raros. En realidad, durante los últimos milenios, muy pocas supernovas se han observado a simple vista en los cielos de la Tierra.

La supernova de Tycho no fue la primera; de hecho, ya se habían observado varios fenómenos de este tipo, en 1006, en 1054 (supernova del Cangrejo) y en 1181.

Ésta, la cuarta supernova, estalló en la constelación de Casiopea e inmediatamente fue vista desde Corea, China, y por astrónomos de toda Europa.

La supernova, que también llegó a brillar tanto como Venus, dejó de observarse recién un año y medio después. En la década de 1950, los científicos detectaron sus restos mortecinos (en luz visible y en ondas de radio). Y aunque Tycho no fue el único, y ni siquiera el primero en observarla, es recordada como la supernova de Tycho porque fue él quien pudo determinar su carácter supralunar.

El examen del cielo

Lo cierto es que, a raíz de esta historia, Tycho tomó la decisión de estudiar el cielo y llegó a convertirse en el más grande de los astrónomos observacionales antes de la llegada del telescopio. El trabajo de toda su vida consistió en la fabricación de instrumentos muy precisos y el acopio de una cantidad increíble de observaciones con una exactitud desconocida hasta entonces.

Y así fue: después de varios avatares y debido a su fama cada vez más grande, el rey Federico, imitando prematuramente a Marlon Brando en El padrino, «le hizo una oferta imposible de rechazar»: le regaló la pequeña isla de Hveen, entre Copenhague y Elsinore, con unos buenos dinerillos para que se construyera un observatorio, al que llamó Uraniborg (por Urania, la musa de la astronomía).

Durante veinte años, Tycho se encargó de expandir y de transformar la isla en un verdadero y amplio centro científico, con un segundo observatorio, una profusa biblioteca, una imprenta (donde imprimir sus tablas y sus libros incluyendo sus poemas) y hasta una fábrica de papel para producir los insumos necesarios. Y fue allí donde empezó a poner en práctica su política de precisión y seguimiento, que implicaba la observación de los astros noche a noche.

Cuando murió el rey Federico II (1588), el gobierno de Dinamarca quedó en manos de un consejo de regencia, pero cuando el nuevo rey Christian II alcanzó la mayoría de edad y fue coronado, empezó a practicar lo que hoy llamaríamos una política de ajuste (que por lo visto es anterior al FMI), rebajando el presupuesto de Uraniborg y llegando a suprimir su pensión anual.

Tras un período de inestabilidad, Tycho fue llamado por el emperador del Sacro Imperio, Rodolfo II, en junio de 1599, después de dejar a su familia en Dresde. Llegó a Praga, la capital del Imperio, una ciudad hedionda y malsana que un informe de la época describe de la siguiente manera:

Salvo que el hedor de las calles haga retroceder a los turcos, hay pocas esperanzas de que las fortificaciones puedan hacerlo. Las calles están llenas de inmundicias, hay varios mercados grandes, los muros de algunas casas son de piedra de sillería, pero la mayoría son de madera y barro, y están construidas con poco arte y carecen de estética, siendo las paredes de troncos de árboles tal como se sacan del bosque, y en ellas la corteza está trabajada de una forma tan tosca que se puede ver a ambos lados del muro.

Tras una audiencia con el emperador, recibió el nombramiento de matemático imperial, le fue asignada una buena renta y se le ofreció el castillo de Benatky, 35 kilómetros al nordeste de Praga, adonde hizo llevar los grandes instrumentos de Uraniborg. El castillo tuvo que ser adaptado para convertirlo en un observatorio adecuado. Tycho, que pasaba ya los cincuenta años, no realizó demasiadas observaciones importantes en este lugar, salvo las de rutina: era breve el tiempo que faltaba para su muerte. Sin embargo, antes de llegar a Praga, había iniciado una correspondencia que le garantizaría el mejor uso posible para la obra que había realizado durante su vida. Comparados con los veinte años que pasó en Dinamarca, su estancia en Praga fue corta, ya que murió en 1601, al parecer después de haber superado todos los límites de exceso durante una escabrosa comilona.

Pero antes de esa cena —un año antes, para ser preciso—, Tycho recibió una visita decisiva, que sería tan importante como la visita de Rheticus para Copérnico: el joven Johannes Kepler.

El ocaso de las esferas

Las contribuciones de Tycho muchas veces han sido disminuidas, encasillándolo como solamente un astrónomo observacional y fundador de la astronomía de precisión, o como el iniciador del nuevo estilo de observación sistemática y seguimiento (lo cual no es poca cosa, desde ya), o como el diseñador de un sistema intermedio entre el copernicano y el tolemaico, que a la larga no tuvo una gran fortuna.

Pero en realidad fue mucho más allá y dio algunos de los pasos conceptuales que lo erigen en protagonista de la Revolución Científica, o por lo menos de este hilo astronómico que estamos siguiendo, y de la devastadora marcha de la astronomía que terminaría por demoler toda la construcción tolemaica y aristotélica sin dejar ni siquiera los escombros. Fue un proceso de ciento cincuenta años que comenzó con Copérnico y fue paso a paso. Y uno de esos pasos lo dio, precisamente, Tycho.

La «estrella nueva» que observó en 1572, y cuyo estudio le permitió determinar que se encontraba más allá de la esfera de la Luna, donde en principio nada podía modificarse, preparó el terreno para su siguiente intervención en la teoría astronómica.

Y es que tres años después de haber visto la «nueva estrella», Tycho observó un cometa. Los cometas eran conocidos desde la Antigüedad, y eran tomados como signos astrológicos de catástrofes, hambrunas, pestes, guerras, epidemias y augurios por el estilo.

Los cometas eran muy conocidos desde antiguo. Aristóteles los había estudiado y había llegado a la conclusión de que se trataba de fenómenos atmosféricos por la sencilla razón de que su irregularidad (aparecen, desaparecen y se mueven en trayectorias irregulares y cambiantes) era propia únicamente del espacio sublunar.

Pero Tycho, con su «astronomía de precisión», y ya alertado por la nova de 1572, determinó que el cometa estaba más allá de la Luna, que se movía alrededor del Sol, y que además lo hacía entre Marte y Venus, o sea que cruzaba las esferas que sostenían las órbitas de ambos planetas. ¿Cómo podía un astro atravesar esferas materiales y cristalinas sin que se hicieran trizas?

Ante la evidencia, Tycho optó por una idea audaz: decidió que las esferas no existían.

Ya no apruebo la realidad de aquellas esferas cuya existencia había admitido antes apoyado en la autoridad de los antiguos. Actualmente estoy seguro de que no hay esferas sólidas en el cielo, independientemente de que se crea que hacen girar a las estrellas o son arrastradas por ellas.

El golpe estaba bien colocado y el cristal se partió. Es difícil disminuir la importancia conceptual de este paso. La demolición de las esferas cristalinas, de casi dos mil años de antigüedad y que el propio Copérnico no había cuestionado, agregaba una pieza más a la paciente construcción que llevaría a la Teoría de la Gravitación Universal.

Porque la inexistencia de las esferas planteaba el problema del movimiento de los astros bajo una luz por completo diferente: sin las esferas ya no podía existir tampoco el sistema de correa transmisora del primum mobile, que impulsaba a la última esfera y se iba transmitiendo a las esferas interiores.

Ahora, y por decirlo así, los planetas (y el Sol, y la Luna) quedaban «sueltos». Las fuerzas motrices del sistema, fueran lo que fueren y vinieran de donde vinieren, tenían que actuar directamente sobre los planetas, como comprenderá muy bien Kepler. El buen Tycho puso así un palo más en las ruedas del sistema tolemaico. Y tarde o temprano, al aparecer el problema de qué era lo que movía a los planetas, el sistema astronómico tendría la necesidad de ser, también, un sistema físico.

El sistema de Tycho

Tycho, aunque lo conoció perfectamente —como todos los astrónomos de la época—, nunca aceptó el sistema copernicano. Puede ser que tuviera ganas de tener su propio sistema personal del mundo, pero la principal razón por la cual no se adhirió a la teoría heliocéntrica es que le resultaba imposible aceptar que la Tierra se moviera. Meticuloso como era, no sostuvo la inmovilidad de la Tierra como un dogma, sino que, para demostrarla, ideó un experimento: disparó con un cañón hacia el Este y el Oeste. ¿No era obvio que si la Tierra se movía la bala que iba en el sentido del movimiento de la Tierra y la que iba en contra debían alcanzar distancias diferentes? Pero las dos balas llegaron a la misma distancia.

Este argumento había sido contestado ya por Copérnico, y mucho antes por Nicolás de Oresme, pero para Tycho seguía siendo decisivo. Además, seguramente podía argüir que, si bien la paralaje no era observable en tiempos de Copérnico, si existía, no escaparía a su astronomía de precisión. Aquí Tycho se equivocaba de medio a medio, ya que la paralaje estelar se observó, como ya dije, recién en 1838 y con la ayuda de los ya desarrollados telescopios de esa época; naturalmente, Tycho ni siquiera podía imaginar la astronomía telescópica que estaba por sobrevenir en poquísimos años.

Pero la experiencia del cañón y la falta de paralaje lo convencieron de que la Tierra estaba inmóvil y lo llevaron a rechazar el sistema copernicano. Tycho se equivocaba, pero no actuaba de manera irracional ni atado a dogmas. Y es que hasta que alguien resolviera el problema y explicara cómo podía ser que la Tierra se moviera y no saliéramos todos (Tycho incluido) disparados por el aire, el sistema copernicano no podría avanzar en forma decisiva hacia la teoría de la gravitación universal.

«No podría avanzar»: aquí me dejo llevar por la narrativa y estoy mostrando la evolución de la astronomía como una marcha pausada pero firme, y hasta orgánica, desde el primer y gran intento de Copérnico hasta la teoría de la gravitación universal de Newton…

Es que, de alguna manera, es así como se construyó el imaginario histórico de la Revolución Científica, aunque ciertamente no es un buen reflejo de la historia de las ideas científicas: la ciencia se movió, como siempre, en zigzag, con avances y retrogradaciones, como los planetas, con esplendores y estancamientos. La misma idea de que «avanzó» puede ser sospechosa, aunque creo que, ya embarcados en la revolución astronómica, es lícito decirlo.

Un buen ejemplo es el sistema ticónico. En realidad, el sistema que esbozó Tycho es intermedio entre el copernicano y el tolemaico, que tampoco aceptaba, debido a las discrepancias en las observaciones, la inexistencia de las esferas y la mutabilidad del cielo.

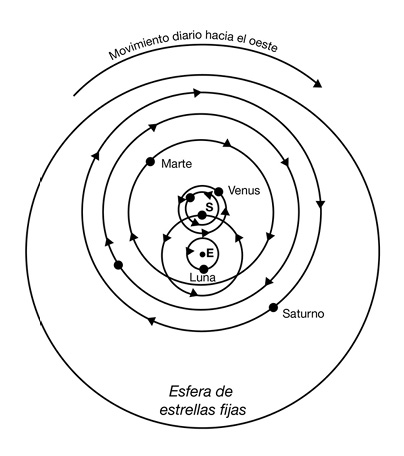

En 1587 y 1588 publicó una obra en dos volúmenes, Astronomiae Instauratae Progymnasmata (Introducción a la nueva astronomía), donde expuso su sistema: la Tierra está inmóvil en el centro del universo, mientras la Luna, el Sol y las estrellas describen órbitas alrededor de ella. Pero los planetas no: los cinco se mueven alrededor del Sol, y todo el conjunto gira alrededor de la Tierra, rellenando el espacio que se extiende hasta la esfera de las estrellas fijas, que para Tycho estaban a una distancia equivalente a 14.000 veces el diámetro de la Tierra (unos 182 millones de kilómetros). Este sistema no necesita epiciclos ni deferentes, y además suprime la objeción de la falta de paralaje, ya que la Tierra está inmóvil. Por supuesto, las órbitas, y esto es una innovación seria, no están asociadas a nada material, ya que se cruzan y atraviesan todo el tiempo.

El sistema fue relativamente aceptado, probablemente más por quienes no querían comprometerse demasiado con el copernicano y preferían una actitud astronómica tibia, o neutral (en particular los jesuitas). Sin embargo, cuando Galileo escribiera su trabajo sobre los grandes sistemas del mundo, ni siquiera lo tomaría en cuenta.

También parece que Tycho (al igual que Copérnico en su momento) lo diseñó sin tener demasiado en cuenta la enorme masa de sus propias observaciones sistemáticas, en especial aquellas relacionadas con la órbita de Marte, que resistían todos los intentos de adaptarse al círculo desde hacía siglos.

La órbita de Marte, la órbita de Marte…

Allí estaría la clave para la siguiente y rotunda gran modificación de la astronomía.

EL SISTEMA DE TYCHO

Johannes Kepler

La vida de Kepler no fue tan cómoda como la de Tycho. Para nada cómoda, en realidad. Aunque procedía de una familia que en otros tiempos había pertenecido a la nobleza, su abuelo había sido un peletero que hacia 1520 se trasladó de Nuremberg, su ciudad natal, a Weilderstadt, no lejos de Stuttgart, en el sur de Alemania, donde tuvo éxito como artesano y llegó a ser alcalde. Llegar a dicho cargo no tuvo poco mérito, dado que era un luterano que vivía en una ciudad donde predominaban los católicos; su hijo mayor, Heinrich, el padre de nuestro Kepler, fue un despilfarrador y un borracho cuyo único empleo duradero fue el de soldado mercenario. Se casó joven con una mujer llamada Katharina, que tenía una gran fe en los poderes curativos de los remedios caseros, como las hierbas y otros parecidos, una creencia frecuente en aquella época (y más, dada la ineficiencia de la medicina), pero que iba a dar como resultado finalmente su encarcelamiento como sospechosa de brujería, lo cual causó no pocos dolores de cabeza a su hijo, que tuvo que usar toda su influencia una y otra vez para salvarla.

Johannes Kepler, que más tarde pondría orden en el sistema solar, nació el 29 de diciembre de 1571 y, cuando sólo contaba dos años de edad, su padre se marchó a combatir en los Países Bajos y Katharina lo siguió, dejando al niño con su abuelo. Sus padres regresaron en 1576 y la familia se trasladó a Leonberg, en el ducado de Württemberg. Heinrich probó suerte en distintos negocios, incluido regentear una taberna, actividad en la que perdió todo su dinero. Entonces, volvió a engancharse como mercenario, se fue y no se volvió a saber nada de él.

Johannes fue víctima de todo este ajetreo, cambiando de hogar y de escuela a cada rato. Mientras estaba con su abuelo contrajo viruela, a consecuencia de la cual su vista quedó afectada para el resto de su vida, condenándolo a no ser un buen observador de los cielos. A la edad de 7 años fue admitido en una de las nuevas escuelas latinas, fundadas para preparar a los funcionarios luteranos que exigía la Reforma para la prestación de servicios dentro de la Iglesia o en la administración del Estado; con el título de una de estas escuelas podía presentarse a un examen para ser admitido en un seminario y prepararse para el sacerdocio, que era el camino obvio y tradicional que tenía que seguir un joven inteligente para salir de la pobreza.

Es posible que el interés de Kepler por la astronomía ya se hubiera despertado cuando era sólo un niño y vio (en dos ocasiones diferentes) un brillante cometa (el mismo que Tycho Brahe estudió en 1577) y un eclipse de Luna, aunque estas cosas siempre se dicen a posteriori.

Lo que sí es seguro es que, a pesar de ser un joven enfermizo, demostró ser tan prometedor académicamente que sus tutores se esforzaron en hacerlo ingresar a la Universidad de Tubinga, donde iba a completar sus estudios de teología. Aunque se estaba formando para llegar a ser sacerdote, entre las materias que Kepler tuvo que estudiar estaban las matemáticas, la física y la astronomía, y en todas ellas fue un alumno destacado. El catedrático de matemáticas de aquella universidad era Michael Maestlin (1550-1631), quien explicó debidamente a sus alumnos en las clases oficiales el sistema de Tolomeo, aprobado por la Iglesia Reformada. Sin embargo, en privado, Maestlin expuso también el sistema de Copérnico a un selecto grupo de alumnos, entre los que se encontraba Kepler. Estas explicaciones seguramente impresionaron profundamente al joven y lo inclinaron hacia Copérnico desde temprano. En realidad, bajo el influjo de Maestlin se convirtió en uno de los astrónomos copernicanos más combativos desde Rheticus.

¿Hubiera sido un buen pastor luterano? Afortunadamente, no lo sabremos nunca, ya que en 1594, el año en que debía haber finalizado sus estudios de teología, su vida cambió a causa de un fallecimiento que tuvo lugar lejos de allí, en la bella ciudad austríaca de Graz, junto al río Mur (o por lo menos bella ahora…, habría que ver si entonces no era una de esas inmundas ciudades medievales).

Porque resulta que en Graz había un seminario que mantenía estrechas relaciones académicas con Tubinga y, al morirse el profesor de matemáticas, las autoridades solicitaron a Tubinga un sustituto. Resultado: allí fue Kepler a instalarse en Graz.

Graz pertenecía al Imperio, pero estaba ubicada en uno de los Estados donde la influencia católica era dominante, cosa que le traería continuos problemas. Aunque algunos de los príncipes locales eran más o menos tolerantes y permitían cierta libertad de cultos, Graz era la capital de un pequeño estado llamado Estiria y estaba gobernado por el archiduque Carlos, decidido a aplastar el movimiento protestante (aunque en la época en que llegó Kepler se toleraban todavía algunas excepciones, como el seminario luterano de Graz).

Kepler no disponía de recursos económicos procedentes de su familia y su situación no mejoró cuando los miembros de la dirección del seminario decidieron asignarle los tres cuartos del salario hasta que demostrara su valía. Sin embargo, existía un trabajo mediante el cual podía ganar algo de dinero y granjearse las simpatías de la alta sociedad de Graz: confeccionar horóscopos, ocupación que usaría durante toda su vida como un medio para ganar dinero. Hay quienes sostienen que Kepler no creía en los horóscopos y los utilizaba por pura necesidad, y que en su correspondencia privada se refería a los clientes denominándolos «imbéciles» y afirmando que la astrología era un asunto «tonto y vacío», aunque eso puede ser una afirmación para engrandecerlo a Kepler. Al fin y al cabo, hizo el horóscopo de su familia y de sus hijos, y realmente la creencia en los horóscopos no desentonaba del todo con el misticismo pitagórico y neoplatónico en que vivía envuelto.

De todos modos, la habilidad de un astrólogo es hacer «predicciones» mediante generalidades ambiguas y decir a cada persona más o menos lo que desea oír. Un buen ejemplo de la habilidad de Kepler en este arte es lo que hizo cuando le encargaron un calendario del año 1595, en el que tenía que predecir los acontecimientos importantes que se iban a producir durante aquel año venidero. Entre las predicciones que tuvieron éxito cabe mencionar las rebeliones de los campesinos de Estiria, las incursiones de los turcos en Austria desde el Este y un invierno frío. Su habilidad para revestir con un galimatías astrológico estas predicciones de sentido común no sólo consolidó su reputación en Graz, sino que consiguió que su salario aumentase hasta el nivel correspondiente al puesto que ocupaba.

El misterio del Universo

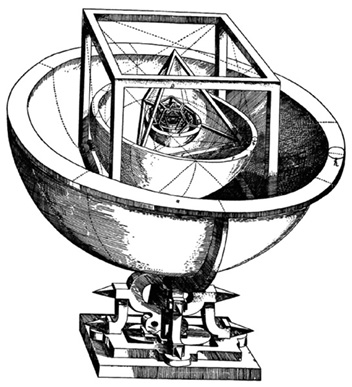

Fue precisamente en Graz donde tuvo una «iluminación» que de alguna manera definiría su vida: se dio cuenta de que del mismo modo que sólo existen cinco poliedros regulares, sólo existen seis planetas, y por lo tanto sólo cinco espacios entre ellos. Y eso, para un buen místico pitagórico como él, no podía ser obra del azar sino la huella de un dios geómetra que había construido el mundo con los Elementos de Euclides en la mano.

La brillante idea que se le ocurrió a Kepler fue encajar estos poliedros regulares imaginariamente, unos dentro de otros, de tal forma que en cada caso los vértices de la figura interna tocaran la superficie de una esfera que rodeaba el sólido, y que esta esfera, a su vez, tocara las caras internas de las superficies de la siguiente figura que envolvía a esta esfera dentro del conjunto de figuras anidadas. Teniendo en cuenta que se utilizaban cinco sólidos euclídeos y una esfera dentro del sólido más interno, así como otra por fuera del más externo, eran en total seis esferas —una por cada órbita planetaria—. Situando el octaedro en el medio, rodeando al Sol e incluyendo en su interior una esfera con la órbita de Mercurio, seguido de un icosaedro, un dodecaedro, un tetraedro y un cubo, Kepler consiguió un espaciamiento entre las distintas esferas que correspondía más o menos —con mucha buena voluntad— al espaciamiento entre las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol.

Desde ya era falso (aunque no podía saberlo, los planetas ni siquiera son seis) y la construcción que intercala los poliedros entre los planetas suena hoy a un disparate. Pero muchos científicos, aun los más grandes, se manejan a puros golpes de intuición, que a veces lo único que logran es dejarlos en la oscuridad y hacerles perder tiempo.

La coincidencia no pasaba de ser aproximada y no era más que un delirio pitagórico sin sustento, pero cuando se le ocurrió la idea le pareció una especie de revelación divina. Un poco contradictoria, si se quiere, ya que estaba basada en el sistema copernicano, no aceptado por la Iglesia Reformada, pero ya se sabe que una revelación es una revelación.

EL MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM

Kepler pasó el invierno de 1595-1596 desarrollando su engendro con todo detalle y mantuvo correspondencia al respecto con su antiguo maestro Michael Maestlin. A principios de 1596, se le concedió un permiso que lo liberaba temporariamente de su trabajo como profesor para ir a ver a sus abuelos enfermos y aprovechó la oportunidad para visitar a Maestlin en Tubinga, que lo animó a desarrollar sus teorías en un libro y supervisó la impresión de esta obra, que se publicó en 1597, poco después de que Kepler volviera a retomar sus funciones en Graz.

El libro se conoce en general con el título Mysterium Cosmographicum (El misterio del cosmos) y aparte de sus juegos poliédricos y varios otros sin mucho sentido (como la música de las esferas, que llega a poner en notación musical), adelanta una idea que usaría fructíferamente más tarde: recogiendo la afirmación de Copérnico según la cual los planetas se mueven en sus órbitas más lentamente cuanto más lejos se encuentran del Sol, sugirió que se mantenían en sus órbitas por efecto de una fuerza que llamó «vigor» o anima motrix, procedente del Sol, que los impulsaba en su trayectoria y que disminuía con la distancia al Sol, por lo que haría que los planetas más distantes se movieran más lentamente.

Mi propósito… es demostrar que la máquina del universo no es como un ser animado por la Divinidad, sino como un reloj,

aseguraba. Kepler envió copias de su libro a los astrónomos y científicos más grandes de su tiempo, entre los cuales cabe mencionar a Galileo. Bueno, en realidad no se lo envió directamente a Galileo, que por ese entonces distaba mucho de ser «uno de los científicos más grandes de su tiempo», sino que hizo circular copias, recomendando que se hicieran llegar a científicos distinguidos. Así llegó a manos de Galileo, que no se molestó en enviar comentario alguno como respuesta, salvo unas frases formales, pero mencionó el modelo en sus clases magistrales. Por otra parte, no es de extrañar, ya que a Galileo le habrá parecido un libro puramente místico, en una línea completamente opuesta a la que él estaba trabajando y que tanto resultado le daría.

Pero —y éste es el punto fuerte— sí le contestó Tycho Brahe, mucho más sensible a ese tipo de especulaciones, quien quedó impresionado por las habilidades matemáticas del autor del libro, aunque la idea de un universo centrado en el Sol era todavía anatema para él. De hecho, Tycho Brahe estaba tan impresionado que le planteó la posibilidad de unirse al equipo de ayudantes que trabajaba con él, cosa que sólo se realizaría unos años más tarde, pero que sería un momento decisivo para Kepler.

En 1597, se casó con Bárbara Müller, una joven viuda, hija de un rico comerciante, lo cual fortaleció su posición económica, pero mientras tanto, la situación política se iba deteriorando en Estiria: en diciembre de 1596, el archiduque Fernando, que era un católico ferviente, se había hecho con el gobierno de este pequeño estado, y decidido como estaba a que su dominio volviera al catolicismo, había comenzado con las presiones sobre los protestantes. En septiembre de 1597 se hizo público un edicto en el que se conminaba a todos los maestros y teólogos protestantes a abandonar el Estado en un plazo de dos semanas o a convertirse al catolicismo.

No había más remedio que obedecer y Kepler fue uno de los muchos luteranos expulsados que se refugiaron en los estados vecinos, aunque a él se le permitió volver, seguramente debido a su creciente prestigio como matemático. No obstante, las severas condiciones bajo las cuales tuvo que vivir a partir de aquel momento le hicieron pensar en mudarse, especialmente en 1599, cuando la situación llegó a ser intolerable. Por entonces Tycho Brahe estaba en pleno proceso de instalarse a unos 320 kilómetros de distancia, cerca de Praga, en un lugar en que las personas tenían libertad para practicar los cultos religiosos a su propia manera, y Kepler accedió a él a través del barón Hoffman, un noble de Estiria (que estaba impresionado por la obra de Kepler y había conocido a Tycho Brahe), y gestionó el primer encuentro entre ambos. Aunque la intención de Kepler había sido realizar una breve visita (había dejado a su esposa y a su hijastra en Graz y no había presentado su renuncia al cargo que tenía allí), la convirtió en una larga estancia.

Kepler, que carecía por completo de dinero, necesitaba desesperadamente un puesto oficial con su correspondiente retribución para poder trabajar con Tycho, que había estado negociando con el emperador Rodolfo justamente para conseguirle ese cargo oficial. Al mismo tiempo, en el verano de 1600, cuando se exigió a todos los ciudadanos de Graz que no eran todavía católicos que cambiaran de religión inmediatamente, Kepler se negó, por lo que fue cesado en sus cargos y «beneficiado» con un período de seis semanas y tres días para marcharse del Estado. Kepler escribió a los dos únicos buenos contactos que tenía, Michael Maestlin y Tycho Brahe, pidiéndoles ayuda. La respuesta de Tycho Brahe llegó inmediatamente, asegurándole que las negociaciones con el emperador marchaban bien y urgiéndole a que se pusiera inmediatamente en camino hacia Praga, con su familia y con los bienes que le permitieran llevarse.

La cosa es que, después de una breve estancia en Praga, en febrero de 1601 los Kepler se mudaron con la familia de Tycho y, tras algunos escarceos, por fin Kepler fue presentado formalmente al emperador, que lo nombró ayudante oficial (¡y remunerado!) de Tycho, con el cometido de recopilar una nueva serie de tablas de posiciones planetarias, que se llamarían Tablas Rudolfinas, en honor del emperador.

Kepler hereda el cielo de Tycho

Por fin había quedado regularizada la posición de Kepler, aunque las relaciones con Tycho distaban de ser armoniosas: el flamante ayudante se quejaba de que su maestro le suministraba sus datos en una especie de gota a gota, sólo cuando consideraba que Kepler los necesitaba, sin permitirle nunca el libre acceso a toda aquella información. Difícilmente se puede hablar de una relación estrecha y amistosa.

Pero, al cabo de poco tiempo, el 13 de octubre, después de la comilona que mencionamos, Tycho cayó enfermo. Tras diez días al borde de la muerte, delirando frecuentemente y de tal forma que se le oyó gritar en más de una ocasión que tenía la esperanza de que no pareciera que había vivido en vano, su mente se volvió lúcida de repente la mañana del 24 de octubre. Esa mañana, le encomendó a Kepler la tarea de terminar las Tablas Rudolfinas y lo designó como responsable de preservar el enorme tesoro de datos relativos a los planetas —aunque también lo urgió a que los utilizara para demostrar que el modelo del mundo que él había construido era el verdadero, y no el de Copérnico—.

Tycho murió poco después de haber confiado el legado de la obra de su vida al asombrado Kepler, que sólo unas semanas antes no había sido más que un refugiado sin un centavo, y cuyo asombro no fue menor cuando, un par de semanas más tarde, fue nombrado sucesor de Tycho Brahe como matemático imperial de la corte de Rodolfo II, lo cual implicaba que sería el único responsable de todos los instrumentos de Tycho y también de su obra no publicada.

Durante los años que Kepler pasó en Praga, su trabajo se vería obstaculizado por muchos factores. Sufrió continuas dificultades financieras; hubo interferencias de los herederos de Tycho Brahe, que estaban ansiosos por ver impresas las Tablas Rudolfinas y otras publicaciones póstumas (sobre todo por la esperanza de conseguir dinero gracias a los libros) y además estaban las funciones que tenía que desempeñar como matemático imperial (lo cual significaba ser el astrólogo imperial), que le hacían perder gran parte de su tiempo en la tarea de aconsejar al emperador Rodolfo sobre el significado de los prodigios cósmicos en relación con esto y aquello, desde las perspectivas de guerra con los turcos, las malas cosechas o el desarrollo de los conflictos religiosos. Encima, los cálculos eran pesados y laboriosos en un mundo, para nosotros, inimaginable, sin calculadoras de bolsillo o computadoras.

La órbita de Marte: contra el círculo

No es sorprendente que fuera tan trabajoso establecer la órbita de Marte, desafío que se arrastraba desde Tolomeo, y que nadie había podido resolver con precisión (la verdad de la milanesa es que su excentricidad —que mide cuánto se aparta del círculo— era grande, y es lógico que presentara problemas).

En primer lugar, Kepler intentó una solución tolemaica (y copernicana, para qué vamos a ocultarlo): exploró la posibilidad de una órbita descentrada, aunque estrictamente circular, de tal modo que Marte se encontraba en una mitad de su órbita más cerca del Sol que en la otra mitad. Dado que el movimiento de los planetas era impulsado por el Sol, por medio de ese «vigor», que actuaba más poderosamente cuanto más cerca estuviera el planeta de él, era perfectamente aceptable que Marte se moviera con mayor velocidad en una parte de su órbita que en otra: estaba levantando así la exigencia de movimiento uniforme (cosa que hubiera horrorizado a Copérnico), lo que lo llevó a formular la ley de las áreas (que quedaría como su segunda ley): el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

Kepler encaró entonces la tarea de determinar la órbita de manera exacta con los datos precisos de Tycho. Pero cuando tras interminables cálculos llegó a una conclusión, hete aquí que encontró un par de observaciones que no encajaban con las esferas de Copérnico. La diferencia era poca (ocho minutos de arco), error que Copérnico hubiera aceptado. Pero Kepler no estaba dispuesto a ignorarlo:

Esta diferencia es menor que la incertidumbre de las observaciones de Tolomeo, la cual era por lo menos de diez minutos, según las declaraciones de dicho astrónomo. Pero la bondad divina nos presentó en Tycho Brahe a un observador muy exacto; estos ocho minutos que ya no se pueden despreciar me han puesto en el camino para reformar toda la astronomía.

¿Y entonces? Y entonces, al encontrar una discrepancia para él imposible de remontar entre la observación y la teoría, rechazó la teoría y decidió probar con órbitas no circulares. Era una idea de una audacia terrible y seguramente inédita: el círculo era la forma perfecta, el símbolo de la divinidad, el centro de la cosmogonía, era la figura ideal para mantener en marcha los cielos. Enfrentar al círculo era como enfrentarse a un dios, o quizás aún peor (a veces pienso que la naturaleza imaginativa y propensa a lo místico y lo fantástico de Kepler, como lo probaba el constructo de los poliedros, lo ayudó en semejante decisión filosófica y epistemológica).

Y si no era un círculo: ¿qué podía ser? Kepler fue gradual y tanteó: probó con un círculo estirado (un óvalo) y cotejó dificultosamente las observaciones.

La supernova de Kepler

Así como Tycho había tenido la fortuna de observar en 1572 una supernova, Kepler, aunque más no fuera por lo que había ya hecho, sino por lo que haría, merecía tener la suya y la tuvo: el 9 de octubre de 1604 otra bomba de luz estalló en la constelación de Ofiuco. Aparentemente, llegó a ser casi tan brillante como la de Tycho, y tardó más de un año en desaparecer. Kepler trató de encontrar su paralaje, pero no tuvo éxito: nuevamente quedaba en claro que esas «cosas» formaban parte del mundo de las estrellas. Nuevamente, un golpe a los cielos inmutables. Al igual que en los casos anteriores, la astronomía moderna logró encontrar el lugar exacto y los restos de la supernova de Kepler.

Quizá vale la pena notar una cosa que muestra cómo es la marcha de la ciencia: Kepler no dudó en deducir de la falta de paralaje de la supernova (él naturalmente no sabía que lo era), su pertenencia al mundo de las estrellas, pero ignoró el problema de la falta de paralaje que ensombrecía el sistema copernicano, y que se despachaba con el argumento (que muy bien podía considerarse entonces ad hoc) de las Revoluciones: las estrellas estaban muy lejos.

En 1603, escribió que si la forma de la órbita fuera una elipse perfecta, podrían encontrarse todas las respuestas en Arquímedes y Apolonio. Un año y medio más tarde suponía que la verdadera forma estaba entre la oval y la circular, algo intermedio, exactamente como si la órbita de Marte fuera una elipse perfecta.

Finalmente, tras estrellarse una y otra vez contra el óvalo, encontró una fórmula que determinaba la distancia. Y entonces vio que la fórmula correspondía a una elipse.

Oh, qué estúpido he sido,

escribió.

Cuando reemplazó los óvalos por elipses, todos los datos se acomodaron.

Hay que tener en cuenta el esfuerzo intelectual que significaba pensar en una elipse. Un círculo puede girar sobre sí mismo, y permanecerá siempre idéntico. Copérnico creía que una esfera naturalmente tendería a girar y mantendría ese movimiento circular. Pero con una elipse no hay manera: la elipse no goza de las simetrías perfectas del círculo. Sin embargo, gracias a Kepler, la segunda cónica de Apolonio hizo su entrada triunfal en el mundo astronómico.

En 1609 publicó su obra maestra, Astronomía nueva, donde se enuncia su primera ley, que reemplaza las órbitas circulares por órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos:

Los planetas se mueven en torno del Sol siguiendo elipses y el Sol ocupa uno de los focos.

Era el fin del mandato de Platón: la circunferencia (o la esfera) era una cerradura demasiado estrecha, un instrumento muy grueso como para mirar la realidad. Kepler forzó de una vez por todas esa cerradura y destruyó el mandato que había respetado Copérnico, ¡y respetaría el mismísimo Galileo!

Kepler y sus elipses no tienen precursores. Nadie antes había sospechado siquiera nada así (aunque Tycho, parece, deslizó que la órbita del cometa de 1575 podía ser ovalada, y también parece —aunque no es seguro— que un tal Arzaquel de Toledo —1029-1087— sugirió la idea de las órbitas elípticas, aunque basándose en datos totalmente equivocados; de todos modos, Kepler no pudo tener noticias de él).

La primera y la segunda leyes de Kepler, junto a la tercera, que enunció recién en 1619 y que dice que los cuadrados de los períodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los ejes mayores de las respectivas órbitas (relacionando así las distancias con los tiempos de revolución), completan el sistema de Copérnico enunciado cincuenta años antes y lo dotan de elegancia y simplicidad. Ya no hace falta recurrir a epiciclos y otras antiguallas, ni al asqueroso «sol medio» para hacer encajar en círculos, a la fuerza, órbitas que en realidad eran elípticas. Y además —esto hay que decirlo— la tercera ley permite deducir la ley de gravitación universal de una manera elegantísima, aunque un poco complicada para ponerla aquí. También las dos primeras lo permiten, como demostrará Newton.

LA PRIMERA Y LA SEGUNDA LEYES DE KEPLER

Y bueno. Ya estaba en orden el sistema solar. Faltaba averiguar qué lo mantenía en orden y movimiento. Y ahora no había vuelta que darle: no podía haber primum mobile, puesto que de las esferas no quedaba nada; ya eran planetas sueltos en el espacio que se movían alrededor del Sol y encima sobre elipses. Si había algún motor allí, ese motor tenía que aplicarse sobre los planetas mismos.

En Francia, Descartes inventaría una teoría según la cual todo el movimiento del mundo estaba sostenido por torbellinos de materia sutil, que entre otras cosas movían a los planetas y construiría sobre esa base una especie de física cualitativa, incapaz de predecir nada, dicho sea de paso, pero que tendría éxito en Francia debido al enorme prestigio de su autor. Pero no era para nada convincente.

El anima motrix

Kepler, por su parte, le había dado vueltas al asunto, y en 1628 publicó un libro de astronomía copernicana donde reflotaba una idea que aparecía ya en su Misterium Cosmographicum: hay una fuerza motriz, un anima motrix que emana del Sol y, al girar éste, actúa sobre los planetas, una fuerza de tipo magnético que «barre» los planetas, lateralmente, y los empuja hacia el costado, evitando así la tendencia natural de los cuerpos al reposo. Aquí Kepler interpretaba el movimiento como un proceso transitorio que lleva inevitablemente al reposo: le faltaba la ley de inercia que formularía Galileo unos años más tarde.

Kepler describía esta fuerza como «nervios» o «tientos» que salen del Sol, que gira sobre sí mismo, y actúan solamente en el plano de la eclíptica (donde se ubican las órbitas planetarias), formando una especie de remolino aplanado y por lo tanto disminuyendo en forma inversamente proporcional a la distancia, y no al cuadrado de la distancia, como había pensado al principio, dada la afinidad que veía con la propagación de la luz. Estos tientos empujaban lateralmente a los planetas sobre una órbita circular.

Era, si se quiere, una fuerza ad hoc, muy diferente de todo y que además obligaba a justificar por qué las órbitas eran elípticas (cuando el anima motrix imponía la circularidad). Pero a Kepler no se le ocurrió otra cosa. Ahí a nuestro gran astrónomo se le deslizó cierto residuo platónico, que él mismo había combatido y destruido. No sólo por eso era poco satisfactorio: nadie podía explicar la naturaleza de esa fuerza, ni las observaciones coincidían con los «tientos», que más bien parecían las bridas de los carros de los caballos del Sol.

Los círculos, que se resistían a morir, no se observaban de hecho: para que la trayectoria fuera efectivamente una elipse, tal como lo había calculado, Kepler agregó otra fuerza, una fuerza magnética, tomada de los estudios que William Gilbert había hecho sobre el magnetismo. Gilbert consideraba que los planetas eran gigantescos imanes, y Kepler utilizó esas fuerzas magnéticas, de atracción y rechazo entre los planetas y el Sol, que deformaban las órbitas circulares y las volvían elípticas. Así, Kepler completaba su sistema matemático y lo transformaba también en un sistema físico.

La obra de Kepler no fue apreciada como merecía, pese a ser uno de los astrónomos más famosos de Europa (era el astrónomo imperial, al fin de cuentas). Y quizá no fue aceptada como merecía porque sus tres leyes luminosas estaban escondidas, cuando no enterradas, dentro de parvas de especulaciones esotéricas sobre la música de las esferas, y las relaciones pitagóricas entre los planetas y las notas musicales, y además, porque se lo veía, principalmente, y no obstante su fama, como un fabricante de horóscopos y un fantasioso especulador sobre ideas que eran rechazadas por la naciente filosofía mecánica. Galileo nunca consideró las órbitas elípticas, de hecho. Aunque Newton, en su gran síntesis, lo citaría abundantemente.

Pero las Tablas Rudolfinas, que publicó en 1627, habían sido calculadas tomando en cuenta las tres leyes, eran las más exactas jamás producidas y fueron usadas durante más de un siglo como referencia inevitable. A partir de esas tablas, todos los astrónomos, de alguna manera, estaban aceptando la astronomía kepleriana.

Las tres leyes y la concepción del sistema solar como un sistema que tiene en el Sol su centro matemático —ya que ocupa uno de los focos de las elipses planetarias— y físico —ya que del Sol emana la fuerza motriz— jugaron un papel importante en el desarrollo de las ideas que encaminarían la Revolución Científica hacia una síntesis astronómica.

Perseguido por el fanatismo protestante y católico, siguió ejerciendo la profesión bastante remunerativa de astrólogo hasta su muerte en 1630.

Tres años antes de que empezara el gran conflicto de Galileo con la Iglesia.