CAPÍTULO 31

Einstein y la Teoría de la Relatividad

Si mi teoría resulta cierta, los alemanes dirán que soy un alemán y los franceses que soy un alemán que debió huir de su patria; si mi teoría resulta falsa, los franceses dirán que soy un alemán y los alemanes dirán que soy un judío.

ALBERT EINSTEIN

Después de un largo y a veces arduo camino que nos condujo a través de las especulaciones de Platón, los trabajos de Tolomeo, la revolución de Copérnico, la relatividad de Galileo, la síntesis de Newton, el derrumbe del éter y las geometrías no euclidianas, llegamos, finalmente, a la figura de Albert Einstein, el creador de algunas de las teorías más importantes de la historia de la física: teorías que, sin lugar a dudas, marcaron el rumbo del pensamiento en el siglo XX y que, hasta hoy, se mantienen incontestadas, guiando el rumbo de miles de científicos de todo el mundo.

Sería bueno empezar a hablar directamente de él (tiene méritos de sobra), pero no entenderíamos nada si no volviéramos un poco sobre nuestros pasos. Ahí vamos.

La crisis del fin del siglo XIX

Cuando todavía faltaban tres décadas para entrar en el siglo XX, el impresionante edificio de la ciencia newtoniana alcanzó una nueva culminación: en 1864 James Maxwell exhibió una formidable síntesis. De un saque y con un puñado de ecuaciones, resumió dos siglos y medio de experimentación y logró explicar todos, pero todos, los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos hasta entonces, mostrando, de paso, que electricidad y magnetismo no eran sino dos caras de una misma moneda. Fue una hazaña grandiosa, a la manera de Newton; de pronto, una región entera de la física y del conocimiento se estructuraba matemáticamente, como había previsto y querido Galileo.

Claro que tuvo sus colofones increíbles, porque hete aquí que operando con las ecuaciones y combinándolas, Maxwell obtuvo una ecuación idéntica a la que describía el desplazamiento de las ondas. Fiel y leal a la idea de que el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos (y que, además, traduce a la naturaleza real), concluyó que si en el electromagnetismo aparecía la ecuación de las ondas, entonces tenían que existir ondas electromagnéticas. Fue una predicción genial: nueve años después de su muerte en 1888, Heinrich Hertz (1857-1894) logró emitir una señal y recibirla pocos metros más allá dentro de su laboratorio. Era la primera transmisión humana de una onda electromagnética en la historia. Ya estaban allí en germen la radio, la televisión y las señales enviadas por las naves que exploran los límites del Sistema Solar.

Maxwell tuvo una segunda intuición igualmente genial: sugirió que la luz también era una onda electromagnética, esto es, campos eléctricos y magnéticos que vibraban y se perseguían en el éter, esa sustancia invisible, inodora, insípida, perfectamente porosa, totalmente elástica cuando hacía falta y por completo rígida si era necesario, y que, casi como artículo de fe, llenaba uniformemente el universo desde los tiempos de Aristóteles.

El electromagnetismo abría una interesante posibilidad. La física tradicional (de Aristóteles) establecía una distinción decisiva entre el movimiento y el reposo: lo que se movía, se movía, y lo que estaba quieto, estaba quieto. El movimiento era algo absoluto. Galileo rechazó esa afirmación: el movimiento no es algo absoluto que hacen los móviles, sino que es simplemente una relación entre ellos: lo que está en reposo para alguien, se está moviendo para otro observador, y por lo tanto es indistinguible del reposo: si viajamos en un barco, por ejemplo, los objetos del barco nos parecerán en reposo. Ni qué hablar en un avión, aunque Galileo no podía saberlo.

El principio de relatividad de Galileo, piedra de toque de la ciencia moderna y perfectamente establecido desde el siglo XVII, base también de los Principia de Newton, dejaba bien en claro que el movimiento rectilíneo y uniforme era siempre relativo y que ningún experimento mecánico permitía detectarlo: nada de lo que ocurre dentro de un avión lanzado a velocidad crucero demuestra que se está moviendo.

Newton aceptaba el principio, desde ya, y relegaba el concepto de «reposo absoluto» para el espacio en su conjunto. El «espacio mismo», signifique esto lo que signifique, estaba en «reposo absoluto», aunque advertía que ningún experimento mecánico detecta el movimiento rectilíneo y uniforme respecto de ese espacio absoluto inmóvil (las ecuaciones newtonianas no distinguen entre reposo y movimiento rectilíneo y uniforme). No había manera de demostrar, por caso, el movimiento de la Tierra mediante un experimento mecánico, del mismo modo que es imposible demostrar, dentro de un avión, que se está moviendo. La mecánica era taxativa.

Pero las ecuaciones de Maxwell también eran taxativas. Ellas sí distinguían entre reposo y movimiento y predecían que el comportamiento de un rayo de luz debía ser diferente según el sistema (sea que estuviera en reposo o en movimiento). Esto es: después de todo, había una manera de medir el movimiento absoluto de la Tierra a través del espacio absoluto. Ningún experimento mecánico podía detectarlo, pero un experimento electromagnético sí tenía que poder hacerlo.

Justamente es eso lo que se habían propuesto, como recordarán, Michelson y Morley, que trabajaban con la hipótesis de que la Tierra, al atravesar el éter, producía una corriente de ese mismo éter en contra, que sería capaz de retrasar un rayo de luz. Aunque, como ya vimos, no les dio ningún resultado: no se detectó ningún arrastre de éter. Los rayos se reflejaron y volvieron juntos. Y aunque Michelson repitió el experimento una y otra vez, el rayo de luz no parecía conmoverse ni siquiera mínimamente por el hecho de que hubiera una corriente de éter en contra.

La situación era grave, ya que se había producido un choque evidente entre la empiria y la teoría, entre el electromagnetismo, que predecía un arrastre de éter, y la experimentación, que no lo encontraba. Uno de esos choques que se arreglan con emparches que no convencen demasiado a nadie, mientras crecen el malestar y el desasosiego. La física entraba en un atolladero y en una zona de inestabilidad.

El experimento de Michelson y Morley, además de poner en entredicho una teoría maravillosa como el electromagnetismo, causó sorpresa, una enorme sorpresa. Y para percibir la magnitud, vale la pena intentar la analogía, tan distante de la metáfora, que alimenta a la poesía o a la narración, que estructura la vida humana y la historia. La analogía tiene contactos —tenues y distinguidos— con la alegoría (esa derivación dudosa del arte) y el panfleto (ese producto tantas veces necesario de la literatura).

Un automóvil se detiene a cargar nafta en una estación de servicio y en un día perfectamente calmo; ni una brizna de hierba se conmueve, ni una brisa turba el enorme océano de aire en reposo que rodea al pacífico mundo de los viajeros, que por la radio escuchan, aquietados, un coral del infinito e inagotable Juan Sebastián Bach. Terminada la faena, el auto arranca y alcanza la nada prudente velocidad de ciento cincuenta kilómetros por hora en la autopista.

Naturalmente, dentro del automóvil, no habrá experimento mecánico alguno que demuestre el movimiento una vez que se alcance una velocidad estable y los objetos de adentro del automóvil permanecen (para los viajeros) en absoluto reposo; el libro sobre las rodillas, la moneda que se tira al aire y se recoge, mientras atraviesan el océano de aire en reposo que los rodea.

Pero todos saben que apenas intenten un experimento electromagnético, esto es, un experimento que se desarrolle en el aire que se desplaza a ciento cincuenta kilómetros por hora hacia atrás —y que en la analogía hace las veces de campo electromagnético—, podrán darse cuenta de que el coche está en movimiento: basta sacar una mano por la ventanilla y comprobar cómo el viento la golpea.

Pero hete aquí que al sacar la mano por la ventanilla en ese mundo electromagnético, no se siente ninguna corriente de aire: el aire está tan en reposo como cuando el auto se encontraba detenido en la estación de servicio. Y si se abren las ventanillas, no habrá corriente alguna que haga volar los papeles del interior, o que modifique las cosas, o que haga que el sonido se propague en el aire dentro del coche de una manera diferente. Y lo mismo ocurre con todos los autos que circulan por la autopista: sin importar la velocidad a la que se muevan, o que estén detenidos al costado, quien saque una mano por la ventanilla o la abra encontrará que el aire externo está en reposo.

Para Michelson y Morley y el electromagnetismo de entonces, la Tierra era el automóvil que recorría a toda velocidad un mar de éter en reposo, y cuando los dos físicos sacaron la mano con sus aparatos, encontraron que el éter estaba tan en reposo como si la Tierra estuviera quieta, por lo cual era incapaz de modificar el comportamiento de un rayo de luz.

Nadie debía inquietarse porque se encontrara el asunto extraño, incomprensible y desconcertante: efectivamente, parecía urgente encontrar alguna solución. En este sentido, ya les conté la propuesta de Lorentz y Fitzgerald, quienes imaginaron que, con el movimiento, las distancias se contraen y los tiempos se dilatan. Aceptando esas extrañas propiedades del tiempo y el espacio y haciendo los cálculos apropiados, se entendía por qué el experimento de Michelson-Morley no había revelado ningún retraso en el rayo de luz, ya que los dos experimentadores norteamericanos no habían tenido en cuenta la contracción de los brazos de su aparato en la dirección del movimiento.

Pero la explicación tenía un punto flojo: ¿por qué se van a contraer los cuerpos con el movimiento? ¡Si no hay ninguna razón para que lo hagan! En realidad, era una solución de compromiso, una transacción ad hoc, que dejaba a salvo el éter, el electromagnetismo, el rayo de luz que no se retrasaba y la predicción de que se retrasaría. Arreglaba las cosas, pero al costo de un dolor de cabeza. Por primera vez se habían tocado el espacio y el tiempo, esos dioses que reinaban desde la época de Newton, y que parecían intocables. Era un poco chapucero, pero el daño estaba hecho.

A fines del siglo XIX, Occidente en general se aproximaba lenta pero firmemente a una seria crisis, no solamente en la física sino también en el nivel político y cultural: la paz armada y la competencia capitalista entre las potencias europeas desembocarían en la guerra del 14 y el ascenso del socialismo y el movimiento obrero en las revoluciones rusas; la pintura se desprendía de la forma, enfilaba hacia el cubismo y, más allá, la abstracción; la música ensayaba disonancias; la literatura iniciaba el camino que la apartaría del naturalismo y desembocaría en el fluir de la conciencia de Proust, Woolf y Joyce; las matemáticas sufrían los rigores de la teoría de conjuntos, que sacudirían la filosofía y que rematarían en el Círculo de Viena y en el positivismo lógico.

La física, que en el siglo XIX se jactaba de poder explicar todo lo existente, por su parte, estaba en un brete bastante serio. Ya contamos los problemas que había traído el electromagnetismo de Maxwell, el conflicto del éter y el desastre de la experiencia de Michelson y Morley. Pero no era el único frente de tormenta: hacia fines del siglo XIX se había profundizado la investigación en el terreno del átomo; primero los rayos X y luego la radiactividad ofrecían avalanchas de datos sin una teoría comprensiva. En el año 1900, Max Planck había propuesto una explicación del fenómeno de la radiación del cuerpo negro (un problema heredado del siglo XIX) que contenía una hipótesis novedosa y sobre todo herética (cuyos alcances el mismo Planck estaba lejos de imaginar). Planck suponía que la energía era emitida de manera discreta, en «paquetes», o «cuantos» de energía, es decir, rompiendo el baluarte de la continuidad que ostentaba hasta entonces el concepto de energía. Eso, en 1900.

En 1903 ingresó en la oficina de patentes de Berna como perito de tercera clase un muchacho de 24 años y de nombre Albert Einstein (1879-1955). Había nacido en Ulm y tenía dos años cuando Michelson iniciaba su seguidilla de experimentos sobre el éter y la luz. Estaba terminando su doctorado en Física y se dedicaba a reflexionar sobre las cuestiones que preocupaban a los físicos de aquel entonces: el éter, el movimiento absoluto, las propuestas de Planck, el movimiento browniano. No había sido, hasta el momento, un estudiante especialmente destacado, pero sin embargo fue, al decir de sus jefes, un buen empleado, que en los intersticios del trabajo se dedicó a pensar en la física del momento. Así son las cosas.

Desde la cómoda perspectiva que da el tiempo, parecería que se preparaba para el año 1905, crucial en la historia de la ciencia del siglo XX.

El año milagroso de 1905

Ese annus mirabilis, Einstein publicó cinco trabajos en los Annalen der Physik. El primero, recibido por la revista el 18 de marzo de 1905, tomaba la teoría recientemente formulada por Planck sobre los cuantos de energía y la extendía a la luz. Sobre ese trabajo descansa toda la mecánica cuántica y toda la física atómica de la primera mitad del siglo XX, de la cual ya nos ocuparemos, y fue este trabajo el que le valió el Premio Nobel que habría de recibir en 1921.

El segundo (fines de abril) se llamaba «Una nueva determinación sobre las dimensiones moleculares» y era su disertación doctoral sobre la determinación de la cantidad de moléculas de azúcar en un cierto volumen de agua y el tamaño de las moléculas.

El tercero (principios de mayo) enfrentaba problemas que eran una herencia del siglo XIX: el movimiento browniano. Einstein lo cerraba de una vez por todas y predecía, entre otras cosas, que el movimiento errático de las partículas suspendidas en el agua se debía al golpeteo de miles de moléculas (de agua) y debía poder observarse en un microscopio. Para muchos fue este trabajo el que convenció a todo el mundo de la existencia efectiva de átomos y moléculas, un tema que se discutía desde los tiempos de Dalton.

Neptuno: la posibilidad de un planeta

La postulación de un planeta para explicar una anomalía en las mediciones astronómicas había tenido un célebre y exitoso antecedente. Recordarán que en 1781 William Herschel, telescopio mediante, descubrió el planeta Urano. El problema es que ya en las primeras décadas del siglo XIX estaba claro que algo raro pasaba con este nuevo protagonista de la novela astronómica: en 1832 George Biddell Airy se dirigió a la British Association for the Advancement of Science (BAAS) para admitir que no parecía haber ninguna órbita elíptica que pudiera predecir o describir los movimientos efectivamente visibles del nuevo planeta.

Por ese entonces, la astronomía ya había alcanzado una precisión bastante aceptable y se había convertido en una ciencia focalizada en el Sistema Solar, cuya principal tarea era fijar las coordenadas de los cuerpos celestes basándose en la Gran Ley que, supuestamente, lo explicaba todo: la gravitación universal de Newton. Estábamos en esos momentos que, recordando un poco expresiones anteriores, podemos llamar de «exploración del territorio»: con el mapa trazado, se trataba de sistematizar los conocimientos de áreas específicas, conocimientos que resultaban en cierta medida predecibles y esperables. Y de repente aparecía un planeta cuyo vagabundeo resultaba, por lo menos para los datos conocidos en el momento, inexplicable.

Era desesperante: la astronomía era la Ciencia de las ciencias, pero algo no encajaba. Para solucionar el inconveniente hubo dos hipótesis: una, que la ley de gravitación actuaba de manera rara a la enorme distancia a la que quedaba Urano; la otra, que debía haber algo todavía no observado que, atrayendo a Urano con la exacta relación descubierta por Newton, modificaba su órbita.

Fue con esta segunda hipótesis con la que trabajó Jean Joseph Leverrier (1811-1877). Instigado por el director del Observatorio de París, comenzó a examinar la influencia mutua de los planetas en sus órbitas y logró trazar un mapa impresionante del sistema solar con sus respectivos movimientos, lo cual ya le habría valido fama universal.

Pero en verdad es más famoso porque, en su minucioso estudio, corroboró que la órbita de Urano no era como la que se desprendía del conjunto de las ecuaciones de Kepler-Newton. Sin desplomarse frente a la abrumadora empiria, que le tiende trampas incluso al más atento, Leverrier supuso que había un planeta aún no descubierto que era el responsable de la atracción que desviaba a Urano de su órbita y presentó, en junio de 1846, un trabajo en el que predecía su posición exacta. Tres meses después, Johann Galle (1812-1910) examinó esa porción de los cielos y encontró el planeta de Leverrier.

Al mismo tiempo, pero independientemente de Leverrier, John Couch Adams realizó los mismos cálculos, y también detectó teóricamente la presencia de Neptuno, aunque con mayor error que Leverrier. De todos modos, el nombre de Adams también se asocia al descubrimiento de Neptuno.

El cuarto (fin de junio) abordaba el problema planteado por el experimento de Michelson y Morley, aunque sus autores no eran citados para nada en el trabajo, y tenía un título en apariencia abstruso: «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento». En la historia y la ciencia quedaría con un nombre mucho más sonoro y elocuente: Teoría de la Relatividad.

En su trabajo, Einstein enfrentaba los problemas del movimiento absoluto, el electromagnetismo y sus derivados con una solución original y una visión del mundo radicalmente distinta de la que había reinado hasta entonces.

Del quinto nos ocuparemos un poco más adelante.

La Teoría de la Relatividad Especial

Durante esos años de preparación, Einstein había reflexionado cuidadosamente sobre los conceptos corrientes de espacio y tiempo y había llegado a la conclusión de que era necesario revisarlos.

Pero reformar las ideas sobre el espacio y el tiempo era iniciar una revolución conceptual (de la misma manera que revisar las ideas de espacio y tiempo medievales había llevado a la construcción de la ciencia moderna). El espacio físico y el tiempo matemático newtonianos presuponían que existían intervalos espaciales, lapsos temporales, masas y energías idénticos para todos los observadores («objetivos», si se quiere): existía un reloj que daba la hora universal; un segundo era un segundo y un metro era un metro, en cualquier lugar y momento del universo. El espacio, por su parte, estaba uniformemente lleno de éter inmóvil, en reposo absoluto, y dentro del espacio sucedían los fenómenos.

Espacio, tiempo, masa y energía por un lado, previos a los fenómenos, que eran independientes de ellos: era éste el escenario epistemológico y metafísico que había permitido construir el magnífico edificio de la física y dar cuenta de todos los eventos conocidos (aunque no de la falta de «arrastre de éter» en el experimento de Michelson y Morley). Tampoco, en realidad, de un desconcertante comportamiento del planeta Mercurio: su perihelio —el punto de su órbita más cercano al Sol— se desplazaba 42 segundos de arco por siglo, un desplazamiento que no surgía de las ecuaciones de Newton. Durante un tiempo se especuló con la existencia de un planeta entre Mercurio y el Sol al que incluso se puso nombre, Vulcano, que, con su gravitación, era el responsable del movimiento del perihelio. Pero a diferencia de Neptuno (del que les hablo en el recuadro anterior) nunca se lo encontró. De cualquier manera, eran fenómenos laterales.

Einstein barre este plácido y hasta cierto punto seguro paisaje tan bien establecido y al que dos siglos de funcionamiento no habían logrado desgastar. Rompe con la idea de un tiempo único y un espacio único: no hay un reloj idéntico para todos los observadores, que serán incapaces de ponerse de acuerdo sobre la marcha de los relojes, las duraciones de tiempo y las distancias: cada observador tendrá su reloj y su regla de medir y no valen más unas que otras. El espacio y el tiempo empiezan a estar atados a los fenómenos y a depender de ellos.

Veamos las cosas con algunos ejemplos.

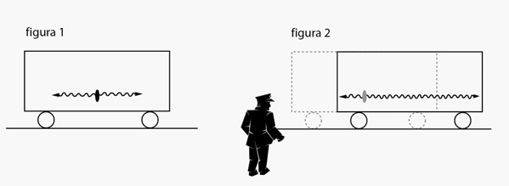

Imaginemos un tren que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, una persona adentro de ese tren y un jefe de estación que observa, obviamente desde la estación, lo que ocurre allí. Imaginemos ahora, también, que todavía no se ha inventado el sistema de apertura automática de puertas y que, por lo tanto, la tarea del hombre que está parado en uno de los vagones, exactamente en el medio, es enviar dos rayos de luz (uno a su derecha y uno a su izquierda) para que los reciban unos detectores que hay en las puertas delantera y trasera y se abran.

Miren, en la imagen, lo que ocurre a la izquierda: el hombre parado en el medio arroja dos haces de luz, que viajan a 300 mil kilómetros por segundo, de manera simultánea. De modo que las puertas, para él, abren exactamente al mismo tiempo: la distancia que recorre la luz, que fue liberada en el mismo instante hacia la derecha y hacia la izquierda, es la misma y, como la velocidad es la misma también, tarda el mismo tiempo. Si el vagón midiera 600 mil kilómetros de largo, diríamos que tanto la puerta de adelante como la puerta de atrás se abren al pasar un segundo de que nuestro hombre mande sus señales.

Ahora bien: ¿es esto lo mismo que percibe el jefe de estación? Por más raro que suene, no. Como la velocidad de la luz es absoluta (o sea, es la misma para él que para el pasajero) y no se ve afectada por el movimiento del tren, lo que ve nuestro nuevo observador es que la puerta trasera se mueve hacia el pulso de luz, mientras que la delantera se aleja de él. Miren ahora la misma figura, pero a la derecha: para él, entonces, la puerta trasera se abre antes que la puerta delantera, porque la distancia que recorre la luz para llegar allí es menor. Esto quiere decir que la apertura de las puertas, que es simultánea para el pasajero, no lo es para el jefe de estación. Lo cual muestra que algo raro pasa con el tiempo…

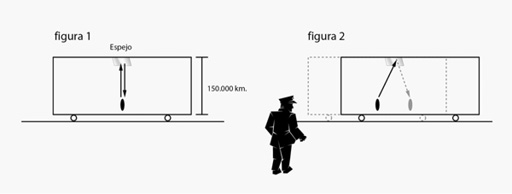

Porque supongamos, ahora, que el jefe de estación le plantea un desafío al pasajero. Le pide que, sin reloj, mida la duración exacta de un segundo. Imaginemos que el vagón mide, desde donde se envía el pulso de luz hasta el techo, 150 mil kilómetros. Al pasajero se le ocurre una idea fenomenal: pone un espejo arriba y envía un haz de luz hacia allí, de modo que tarda exactamente un segundo en subir y bajar (recuerden: como el tren está en movimiento rectilíneo y uniforme, para quien está adentro es exactamente lo mismo que si estuviera en reposo). Hasta acá todo está bien: si no hay errores de medición —y demos por sentado que no los hay— el pasajero ha medido efectivamente un segundo.

Y sin embargo, para el jefe de estación la luz recorre un camino más largo, como pueden ver en la siguiente imagen y, por ende, tardará más en subir y bajar. Lo cual significa que el segundo del pasajero, medido por el jefe de estación, es más largo. Esto significa que el flujo del tiempo se modifica con el movimiento.

¿Quién tiene razón? En realidad, los dos. Simplemente ocurre que los intervalos de tiempo no son absolutos y se modifican con el movimiento.

Sólo habrán de coincidir en una cosa los observadores: el valor de la velocidad de la luz en el vacío, idéntico para todos.

La luz se propaga siempre en el espacio vacío con una velocidad que es independiente del cuerpo emisor.

La luz siempre viaja a la misma velocidad en el vacío y así la miden todos los observadores, independientemente de sus diferentes sistemas de referencia inerciales (en movimiento relativo y uniforme). Era mucho decir, sobre todo si se lleva la cosa a la empiria: si alguien va corriendo a 200 mil km/s al lado de un rayo de luz que se mueve a 300 mil km/s, no lo ve moverse a 100 mil (como ocurriría en un marco newtoniano), sino a 300 mil. Y en el improbable caso de que alguien pudiera correr a la misma velocidad de la luz, no la vería quieta, sino moviéndose ¡también a 300 mil km/s!

Pero el principio de constancia de la velocidad de la luz implica abandonar la idea de un tiempo único. Basándose en la constancia de la velocidad de la luz, Einstein demuestra la relatividad del tiempo, del espacio, de la masa y de la simultaneidad.

El principio de relatividad

Decía Einstein:

Los infructuosos intentos de detectar un movimiento respecto del éter lumínico llevan a la conjetura de que ni los fenómenos de la mecánica ni los de la electrodinámica (el electromagnetismo) tienen propiedades que correspondan al concepto de reposo absoluto. Elevaremos esta conjetura (cuyo contenido será denominado en adelante «el principio de relatividad») al estatus de un postulado.

Es decir, ningún experimento, ni mecánico, ni electromagnético, ni óptico (ni de ningún tipo) permite distinguir entre el reposo y el movimiento (rectilíneo y uniforme). Einstein incorpora así el electromagnetismo al principio de Galileo. Las leyes de la física (y no sólo las de la mecánica) son idénticas y tienen la misma formulación en todos los sistemas de referencia. Lo cual vale para las ecuaciones de Maxwell y para toda otra ley. Por eso el experimento de Michelson y Morley no había detectado ningún viento de éter, ni retraso en los rayos de luz: el principio de relatividad lo prohibía.

En cierta forma, la Teoría de la Relatividad establece que los movimientos son relativos, pero las leyes (y la velocidad de la luz en el vacío) son absolutas. Es casi una teoría del absoluto más que una teoría de lo relativo. Lo que ocurre es que el postulado de invariancia de la velocidad de la luz transforma en relativas otras magnitudes: los intervalos de tiempo, los intervalos espaciales y la masa. El espacio y el tiempo se mezclan en un continuo espaciotemporal de cuatro dimensiones, en el que el valor de metros y segundos depende de los sistemas de referencia.

Piénsese en la obra de demolición de este muchacho: ha destruido el espacio y el tiempo absolutos de Newton, ha extendido los principios de la relatividad a todos los fenómenos y ha establecido —eso sí— la velocidad de la luz como absoluta e idéntica para todos los observadores y como la velocidad tope a la que se puede mover cualquier objeto material o que transporte información.

Equivalencia de la masa y la energía

Y no conforme con todo eso, en septiembre de ese mismo año Einstein presentó un nuevo trabajo (el quinto de esa gloriosa seguidilla de las que les hablé al principio) donde abordaba el problema de la materia y la energía en el marco de la relatividad. «¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido de energía?», se preguntaba. Del mismo modo que el espacio y el tiempo se combinan en un continuo espacio-tiempo, lo que percibimos como materia o como energía son distintos aspectos de un mismo fenómeno, de un continuo de materia y energía, y su equivalencia está dada por la famosa fórmula:

e = mc ²

Cuando estalla una bomba atómica, parte de la masa de los átomos de uranio que se fisionan se transforma en energía, en la muchísima energía que se esconde en un poquito de materia: si un kilo de masa (aproximadamente un litro de agua) se transformara por completo en energía, alcanzaría para mantener encendidas diez bombitas de cien vatios durante un millón de años.

Así, la teoría especial de la relatividad modifica la ontología del mundo newtoniano que presentaba un escenario: el tiempo absoluto y matemático fluyendo sobre el espacio absolutamente inmóvil y dentro de ese escenario, la materia y la energía, como fenómenos diferenciados. Para la Teoría de la Relatividad, la masa no es sino una forma más de la energía. Einstein destruyó el espacio y el tiempo absolutos y también la separación entre materia y energía. La revolución relativista es una revolución ontológica, ya que cambia la clase de objetos que existen en el mundo y que son pasibles de reflexión científica. Era un nuevo sacudón, probablemente sólo comparable al que había producido Newton 200 años antes.

¿Y el éter?

Eso, ¿y el éter? Su sentencia de muerte fue pronunciada tajantemente por Albert Einstein en «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento»:

La introducción de un éter lumínico se mostrará superflua, puesto que la idea que se va a introducir aquí no requiere de un espacio en reposo absoluto dotado de propiedades especiales.

Después de haber trabajado esforzadamente durante dos mil años, llenando el espacio y manteniéndose inmóvil (en reposo absoluto), siendo soporte de todo aquello que se desconocía, el éter fue relegado al desván de las sustancias que nunca existieron.

Apologías y rechazos

Salvo por un puñado de físicos, la Teoría de la Relatividad no fue aceptada de inmediato. Era demasiado audaz, demasiado imaginativa, rompía demasiado con conceptos bien establecidos, en especial con la sacralidad del tiempo y el espacio, esas intuiciones puras del entendimiento que Newton había elevado al más alto sitial: el espacio inmóvil como marco general y escenario global dentro del cual suceden los fenómenos, y donde una distancia siempre es la misma distancia. Por otro lado, en ese espacio transcurría también un tiempo absoluto, matemático y universal; tanto el espacio como el tiempo eran entidades independientes de los fenómenos y resultaba inconcebible que las cosas fueran de otra manera.

Es ahí donde la Teoría de la Relatividad introduce una ruptura metafísica: según Einstein, el espacio y el tiempo se amalgaman en algo distinto, el «espacio-tiempo», que depende de los observadores: dos sucesos que son simultáneos para uno de ellos pueden no serlo para el otro, y lo mismo ocurre con las duraciones y longitudes: un segundo no necesariamente dura lo mismo para dos observadores diferentes. El reloj que da la hora para todo el universo ha dejado de existir. Situación que se agudizará en 1915 con la Teoría General de la Relatividad (básicamente una teoría de la gravitación), donde la geometría misma del espacio-tiempo depende de la estructura de los fenómenos, en especial de la distribución de la masa y la energía, capaz de curvar el espacio y hacer que el tiempo modifique su transcurrir.

El lugar del absoluto, a partir de 1905, retrocede una vez más (como lo venía haciendo desde los tiempos de Copérnico) y se refugia en dos recovecos. Uno, la velocidad de la luz, que a diferencia de los segundos y los metros es exactamente la misma para todos los observadores, y el otro, las leyes de la naturaleza, que también tienen exactamente la misma forma para todos los observadores.

Pero la Relatividad Especial de 1905 no tenía correlato experimental posible (ya que los efectos relativistas sólo son medibles a velocidades muy altas), y no pasaba de ser una apuesta teórica, aunque hoy en día la dilatación temporal ya se ha medido y comprobado experimentalmente en laboratorios y ciclotrones, y se utiliza para que los GPS actúen con precisión.

La relatividad se vuelve general

La Teoría de la Gravitación Universal de Newton tenía un único inconveniente: la acción a distancia. La fuerza de gravedad actuaba de manera instantánea, atravesando el vacío. Emanaba del Sol, de la Tierra o de cualquier objeto, y aferraba los cuerpos sin intermediarios. ¿Cómo era posible? Los cartesianos no podían aceptar tal cosa y Leibniz se quejó de que en la construcción de una ciencia mecánica se introdujera lo que él llamaba contrabando metafísico. La Relatividad Especial, por su parte, estaba restringida a los movimientos rectilíneos y uniformes. Pero a partir de su publicación, Einstein se dedicó a trabajar para extender el principio de relatividad a todos los movimientos (acelerados, rotatorios) y a los campos gravitatorios.

La gravitación era todo un problema para la Relatividad Especial, ya que la imposición de la velocidad de la luz como velocidad tope chocaba con la idea de la gravitación newtoniana que actuaba de manera instantánea (es decir, con velocidad infinita), en una flagrante violación del principio de relatividad.

Einstein necesitó diez años de tentativas y fracasos. Recién en 1916 publicó la Teoría de la Relatividad General, bastante más compleja que la Teoría Especial, que extiende el principio de relatividad a todos los sistemas de referencia.

Y en la que, además, se formula una nueva teoría de la gravitación.

Si la gravitación newtoniana era una fuerza que emanaba de los cuerpos y se propagaba instantáneamente, la gravitación que surge de la Teoría General es una deformación del espacio y el tiempo por efecto de las masas: el Sol, por ejemplo, curva y modifica el espacio y el tiempo a su alrededor, de la misma forma que una piedra situada en el centro curvaría un mantel sostenido sólo desde las puntas, haciendo que todo objeto caiga hacia la hondonada central como si fuera atraído por una fuerza que emanara de ella.

Si, de repente, apareciera una masa de la nada, en la teoría newtoniana también aparecería una fuerza de gravedad que instantáneamente llegaría hasta los confines del universo; según la Teoría General, al surgir una masa se altera la geometría del espacio-tiempo, se modifican las distancias y los intervalos de tiempo alrededor de esa masa y las modificaciones se expanden con la velocidad de la luz.

Las masas alteran el espacio y el transcurrir del tiempo: los segundos se vuelven más largos en presencia de un campo gravitatorio; un reloj en la superficie del Sol marcha más despacio que en la Tierra, y, en el borde de un agujero negro, se detendría.

Otra vez era mucho decir. Y, para colmo, todo esto todavía tenía que ser comprobado.

Nuevamente, un eclipse

Tal como había ocurrido con Newton y el cometa Halley, fue un fenómeno celeste el que terminó por darle la razón a Einstein. Hacia 1916, ambas Teorías de la Relatividad (tanto la general como la especial) eran «teoría pura», no proponían ningún experimento que pudiera comprobar empíricamente lo que estaban diciendo, más allá de que solucionaran los problemas derivados del experimento de Michelson-Morley y, de paso, el del perihelio de Mercurio. Al fin y al cabo, los efectos relativistas sólo se perciben a velocidades muy próximas a la de la luz, que, como ya dijimos, en aquella época era imposible de alcanzar experimentalmente. Un coche que corre a doscientos kilómetros por hora se «contrae» menos de una milmillonésima de milímetro. Para que la longitud de un cuerpo se reduzca a la mitad, debe moverse a nada menos que… ¡262 mil kilómetros por segundo!

Pero había una posibilidad: puesto que las masas modifican la curvatura del espacio-tiempo, y el espacio se curva alrededor del Sol, la luz debe seguir trayectorias curvilíneas.

El rayo de luz de una estrella que pasa junto al Sol sufre una desviación de 0,83 segundo de arco, y la distancia angular de la estrella respecto del Sol debe estar aumentada en esta cantidad. Puesto que las estrellas fijas en regiones del cielo próximas al Sol son visibles durante los eclipses totales de Sol, esta consecuencia de la teoría puede compararse con lo observado en la experiencia.

Con esa sentencia, la Teoría General hacía una predicción importante: si las masas modifican el espacio y el tiempo, las rectas que pasan cerca de grandes masas tienen que curvarse y los objetos deberían verse desplazados.

Es lo que tendría que ocurrir con la luz proveniente de estrellas cercanas al Sol, pero el fenómeno no se podía observar bien justamente porque el resplandor solar lo impedía. Sólo se podría hacer la experiencia durante un eclipse. Y así fue: se aprovechó el eclipse total del 29 de mayo de 1919 en el que dos expediciones británicas fotografiaron las estrellas próximas al Sol desde una isla al oeste de África y desde Brasil.

El 6 de noviembre, en Londres, se anunció que las observaciones confirmaban la predicción de Einstein. Al día siguiente, el Times de esa ciudad publicó en primera plana: «Revolución en la ciencia. Nueva teoría del universo. Las ideas de Newton destronadas». El 10 de noviembre se publicaron titulares en The New York Times: «La luz se curva. Triunfa la teoría de Einstein». De la noche a la mañana, Einstein se convirtió en una celebridad mundial.

Pero hay algo más: las dos teorías, la especial y la general, le permitieron a Einstein imaginar un modelo global del universo. En contraposición al cosmos newtoniano infinito y abierto, imaginó un universo finito y cerrado sobre sí mismo. Finalmente, la cosa no resultó ser así, pero fue la primera reformulación a fondo desde la revolución científica del siglo XVII.

Y todo había empezado en 1905. Verdaderamente, se trató de un año milagroso. Como un mago, Einstein sacó de la galera al siglo XX.

El significado de la relatividad. ¿Fue un cambio de paradigma?

El estudio y la resolución de las ecuaciones de la Relatividad General muy pronto mostraron que daban cuenta del misterioso movimiento del perihelio de Mercurio, que se convertía así en una prueba más. Desde entonces, las confirmaciones han sido múltiples: el alargamiento de los intervalos de tiempo y el aumento de las masas se han verificado en experimentos diversos; la equivalencia de la masa y la energía, en las bombas atómicas y las centrales nucleares; el desvío de la luz por galaxias, en el curioso fenómeno de las «lentes gravitatorias», y en el más familiar GPS.

La introducción de la relatividad también permitió establecer mejores modelos del átomo; la concepción relativista del mundo hizo pie en el fondo de la física (y de la filosofía).

Sea como fuere, la Teoría de la Relatividad, a pesar de no concordar con la mecánica newtoniana, no implica una ruptura tan grande como a veces suele creerse: se puede perfectamente entender como un refinamiento, como si Einstein le hubiera sacado un decimal más a la realidad.

De hecho, para velocidades bajas (típicas del mundo corriente, y aun de los viajes a la Luna) no son necesarias las correcciones relativistas, que sólo aparecen cuando las velocidades se aproximan a la de la luz (como ocurre en los grandes aceleradores de partículas, por ejemplo). Con Newton, se puede llegar a la Luna sin problemas.

Einstein fue, probablemente, el científico más importante del siglo XX y se convirtió prácticamente en el arquetipo del científico y del genio. La Teoría de la Relatividad es mucho más que una teoría: es una verdadera cosmovisión. El mundo de la física sintió el impacto: era la época de los grandes descubrimientos y la revolución relativista complementaba la otra revolución que recién empezaba: el descubrimiento del microcosmos atómico y nuclear.

La obra de Einstein está en la base misma de la física y de la ideología de nuestro tiempo. Fue la fórmula de Einstein sobre la equivalencia de la masa y la energía la que inspiró a Lise Meitner (1878-1968) para descifrar el misterio de la fisión del uranio. Fue el efecto fotoeléctrico descripto por Einstein en 1905 el que puso en marcha las ruedas de la mecánica cuántica. Y fue la Teoría de la Relatividad General la que explicó la forma global del universo y permitió descubrir y en muchos casos prever fenómenos como la fuga de las galaxias, la expansión del universo, las lentes gravitatorias y los agujeros negros.

Y todo esto ocurría en las agitadas primeras dos décadas del agitado siglo XX. En una Europa en pie de guerra, que habría de vivir los horrores del nazismo (que, por su condición de judío, obligaron a Einstein a emigrar a Estados Unidos), el estalinismo y de las bombas atómicas, Einstein no se limitó a producir su revolución física (lo cual, dicho sea de paso, no habría sido poca cosa), sino que reflexionó e intervino sobre los problemas más acuciantes de la época.

Una vuelta de tuerca sobre el vacío

La célebre fórmula de Einstein (E = mc²) introdujo una vuelta más a la vieja historia del vacío. Recuerden que durante siglos predominó la teoría del horror vacui, que más castizamente puede enunciarse como «la naturaleza le tiene horror al vacío», puntualmente creída durante dos mil años. Los «horrorvacuistas» argüían que la naturaleza se encargaba de impedir que hubiera resquicios desprovistos de algo que los llenara: el vacío era absolutamente imposible. Así lo creyó Aristóteles, así lo creyó la Edad Media, y así pensaba, cartesianamente, Descartes, que identificaba materia y extensión y concluía que por lo tanto no se podía concebir espacio sin materia que lo ocupara.

Ya sabemos que la imposibilidad del vacío no sobrevivió al Renacimiento. El barómetro de Torricelli mostró claramente que podía haber vacío y de a poco la aceptación de su existencia fue ganando terreno. Lo cierto es que el nuevo estatus ontológico del vacío encajaba perfectamente dentro de la atmósfera intelectual del siglo XVII, dentro del nuevo universo que estaba en ciernes y que alcanzaría su culminación en los Principia de Newton: un espacio geométrico que existía per se, hubiera materia para llenarlo o no. El horror al vacío fue prolijamente relegado al museo de antigüedades, y hoy ya nadie cree semejante cosa. La imagen actual que se tiene del universo es exactamente la opuesta a la del «espacio lleno» de Aristóteles y los físicos del plenum: hoy sabemos que el universo es, casi en su totalidad, espacio vacío.

Pero vacío de materia, no de radiación o energía. Y como a partir de la Teoría de la Relatividad sabemos que materia y energía son equivalentes, la pregunta por la existencia del vacío adquiere una nueva luz. ¿Podrá existir espacio vacío tanto de materia como de energía? Veamos.

Tomemos una caja y saquemos toda la materia. ¿Quedará completamente vacía? No, porque la atraviesan ondas electromagnéticas, que poseen energía. Supongamos que blindamos nuestra caja contra toda forma de radiación. ¿Ahora quedará vacía? No, porque todavía están los campos gravitatorios, que actúan dentro de la caja y que también tienen energía. Y no hay blindaje posible contra los campos gravitatorios que, al tener energía, tienen por lo tanto materia.

Estas objeciones relativistas a la existencia del vacío absoluto se combinan con otras provenientes de la mecánica cuántica, y aun de otras curiosidades clásicas como el efecto Casimir. Naturalmente, nada de esto implica una restauración del apolillado «horror al vacío». Indica, sí, que la idea de «vacío absoluto» fue afectada por el gran huracán que modificó todas las ideas que se tenían sobre el espacio, el tiempo y la materia.

¿Por qué iba a salvarse el vacío?

Balance

La actividad científica de Einstein fue escasa luego de la formulación de la Teoría de la Relatividad General. Se podría decir que, en realidad, eran tiempos de intensa agitación bélica, donde se estaba definiendo el mapa y el futuro del mundo. Lo cierto es que, a partir de la Relatividad General, Einstein había tomado, en el campo de la física, un camino sin salida: la teoría del campo unificado que pretendía, justamente, unificar la mecánica, la gravitación y el electromagnetismo. Aunque en ese momento podía parecer razonable, más tarde se probó que no lo era, en especial porque se descubrieron otras dos fuerzas de la naturaleza (la nuclear fuerte y la débil).

Otro de los puntos que destacan la labor de Einstein post-Relatividad General fue su polémica con Bohr sobre la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre, de la cual tendremos que ocuparnos en alguno de los próximos capítulos. Einstein nunca creyó del todo en esas postulaciones e ideó experimentos mentales que, una y otra vez, eran refutados por Bohr desde lo que se llamó la «interpretación de Copenhague» de la mecánica cuántica. Esta última prescindía de la naturaleza de los fenómenos cuánticos y ponía el acento en el éxito del modelo explicativo (que, verdaderamente, describía los fenómenos atómicos a la perfección). De esa discusión se desprende la famosa frase einsteniana de que «Dios no juega a los dados» y la sugerencia de Bohr: «Einstein: deja de decirle a Dios lo que debe hacer (con sus dados)».

En el campo político, Einstein siguió proclamando su pacifismo en medio de la Guerra Fría. Se ha vuelto ya célebre su premonitoria frase: «No sé con qué se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta se hará con palos y piedras». Entre otras cosas, también rechazó el ofrecimiento que se le hizo de ser Presidente del recién fundado Estado de Israel.

La salud de Einstein se fue deteriorando hacia el año 1950. Murió pacíficamente el 18 de abril de 1955, en Princeton, New Jersey, Estados Unidos.