CAPÍTULO 32

La teoría de la deriva continental y la estabilización de la geología

Si bien aún quedan muchas cosas por contar en el terreno de la física, cuyos desarrollos en el siglo XX fueron verdaderamente impresionantes, vamos a abandonar este campo por un momento para ser testigos del desarrollo de la geología a lo largo del siglo XIX, y de su estabilización en el siglo XX gracias al descubrimiento de la tectónica de placas. El camino que tuvo que transitar hasta llegar a una síntesis general, como corresponde a la geología, fue ríspido. Para seguirlo, tendremos que volver sobre nuestros pasos y retomar propuestas y teorías a las que ya nos hemos referido en otros momentos, pero que son necesarias para poder seguir el hilo del pensamiento geológico en los siglos XIX y XX.

Repasemos un poco

Ya lo sabemos: los hombres de la Revolución Científica se esforzaron por comprender la superficie de la Tierra, se preguntaron sobre la naturaleza de los fósiles y el origen de las montañas y también investigaron y reflexionaron sobre los fenómenos y procesos naturales que afectan a la Tierra, como los terremotos, los volcanes o la erosión. Pero el aparato bíblico seguía imponiendo un marco rígido del que resultaba difícil zafar, y dentro de ese aparato aparecía como gran protagonista el famoso Diluvio, que llevó a algunos a postular la gran teoría del océano en retirada, según la cual la Tierra había estado cubierta por un gran océano que iba dejando al descubierto la tierra firme a medida que retrocedía.

Como la teoría tenía algunos puntos débiles, uno de los cuales era que no podía explicar el origen de los volcanes, se desarrolló rápidamente la otra línea de pensamiento de la que hablamos, el plutonismo, que sostenía que el centro de la Tierra continuaba estando muy caliente y que la tierra firme no era otra cosa que roca fundida que se había abierto paso desde el mundo subterráneo y luego se había enfriado y endurecido. Para los plutonistas, no era el agua sino los volcanes y el fuego interior los que constituían la gran fuerza que mantenía las cosas en marcha. Todo esto traía aparejado una evolución en el manejo de las escalas de tiempo: la Tierra, según diversos cálculos hechos por naturalistas de la época, era muchísimo, pero muchísimo más antigua de lo que se había creído hasta entonces. El uniformismo de Lyell, que se oponía a las teorías catastrofistas y sugería que hacían falta períodos inmensos de tiempo para que el planeta hubiera llegado a ser lo que era, fue fundamental para proveer el marco en el que podría desarrollarse una teoría tan revolucionaria como la de la evolución de Charles Darwin.

Era necesario, ya para aquel entonces, proponer alguna teoría verosímil sobre el origen. Empezó entonces a circular una idea según la cual la Tierra había sido un trozo desprendido del Sol que se había ido enfriando lentamente. La teoría del enfriamiento parecía explicar muchas cosas, y en 1828 aparecieron pruebas: un especialista en botánica fósil, Adolphe Brongniart (1801-1876), mostró que en el período terciario (es el que va desde 65 a 1,8 millón de años atrás) había habido un clima mucho más benigno. Las grandes cantidades de carbón acumuladas que databan de entonces eran, para él, la evidencia de que allí, en zonas actualmente desérticas o frías, había existido una vegetación exuberante que luego se había depositado y carbonizado. El «clima benigno» significaba calor, por lo cual el hallazgo de Brongniart, según lo interpretaban algunos, apuntalaba la teoría del enfriamiento progresivo de la Tierra. (Dicho sea de paso, y aunque no tenga mucho que ver específicamente con el tema, Brongniart hizo una observación casi profética sobre la Tierra originaria: dedujo que la atmósfera tenía que haber estado cargada de dióxido de carbono —CO2— y las primeras plantas lo habían descompuesto tomando el carbono y liberando el oxígeno; era ese oxígeno liberado por las plantas el que permitió que proliferara la vida animal. Casi como —se supo después— realmente ocurrió.)

De a poco, la idea de que la Tierra había nacido como un cuerpo muy caliente y se estaba enfriando se impuso lentamente como la línea principal de pensamiento en la geología. Parecía obvio que debajo de la superficie había por lo menos una capa a muy alta temperatura: la prueba eran las erupciones en forma de lava ardiente que emanaban de las bocas de los volcanes.

Sin embargo, la teoría tenía sus inconvenientes. Uno de ellos era que distintos geólogos calculaban que, aunque el centro de la Tierra estuviera muy caliente, la cantidad de calor que llegaría a la superficie sería insignificante. En este sentido, representaba una seria objeción para quienes pensaban, como Brongniart, que el clima externo estaba relacionado en forma directa con la temperatura interna del planeta.

Seguramente por eso, porque cuando la ciencia deja de explicar ciertas cosas es la propia ciencia la que tiene que salir a buscar nuevos caminos, surgió una línea de pensamiento alternativa que negó el hecho de que la temperatura estuviera bajando desde el origen: quienes adscribieron a esta nueva teoría consideraron que efectivamente había habido una variación climática a lo largo de la historia del planeta, pero esa variación no se podía describir como un enfriamiento constante. Por el contrario, lo que había habido era una alternancia de períodos cálidos y períodos muy fríos. Estos últimos tienen un nombre famoso y una vital importancia para el desarrollo de las ciencias geológicas: las glaciaciones.

Las glaciaciones confirman lo que se suponía

El asunto era el siguiente: en el norte de Europa y de América del Norte parecía haber señales claras de que el paisaje había sido «tallado» por glaciares gigantescos, que habían arrastrado grandes capas de piedritas, piedras y rocas gigantescas (de varias toneladas) que provenían de otras regiones cercanas, y que no podían haber sido transportadas sino por fenómenos de proporciones realmente grandes. A la vez, había marcas relativamente claras, paralelas a la dirección de avance, dejadas en las rocas a causa de la fricción. Era un tema polémico y muchos grandes científicos de la época dudaban de la evidencia al respecto.

Pero había un elemento de prueba central: hay una diferencia bastante neta entre un valle cavado por el agua (que tiene una forma de «V» más pronunciada), y el que cava un glaciar, que es más redondeado en su base, con forma de U.

Fuera como fuere, suponer la existencia de glaciaciones, periódicas o no, exigía que se explicara qué era lo que las causaba, lo cual resultaba mucho más complicado de lo que se creía. A diferencia de tantas teorías, que andan por el mundo en la búsqueda de una buena comprobación empírica que las valide, las glaciaciones acumulaban evidencia tras evidencia y, sin embargo, su justificación continuaba siendo enigmática. Y lo sería por un buen rato: las explicaciones plausibles sobre sus causas tendrían que esperar hasta bastante entrado el siglo XX.

La teoría de la Tierra que se contrae

Si la teoría de las glaciaciones entraba en un impasse, la historia de la Tierra que se enfriaba seguía adelante y tenía todas las apariencias de triunfar. Había algunas pruebas que parecían indiscutibles: por ejemplo, Von Buch, discípulo de Werner, encontró evidencias de que en el centro de Francia había existido una intensa actividad volcánica en tiempos inmemoriales y creía que esto había ocurrido repetidamente a lo largo de la historia planetaria. El gran naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859), cuya influencia permeó todo el siglo XIX (bueno, casi todo el siglo), también concluyó que la actividad volcánica había tenido una responsabilidad fundamental en la aparición de las montañas y notó que las zonas aledañas a los volcanes habían sufrido una presión ascendente que las había elevado. En un trabajo de 1829, Léonce Elie de Beaumont (1798-1874) sostenía que en tanto cualquier objeto que se enfría pierde volumen, la Tierra, al sufrir ese proceso, había formado una corteza que se quebraba y plegaba a medida que la temperatura seguía bajando; de esta manera se formaban las montañas y demás variaciones en la superficie. Uno de sus seguidores explicaba el fenómeno con una metáfora: la Tierra era como una manzana que, al secarse, va produciendo pliegues en su cáscara.

Otros pensaban en un proceso distinto. Eduard Suess (1831-1914), por ejemplo, estudiando los Alpes europeos, llegó a la nada novedosa conclusión de que efectivamente la Tierra se enfriaba y, junto con la temperatura, bajaba el ritmo de los cambios geológicos. Pero al mismo tiempo —y esto sí era novedoso— propuso que más comunes que los plegamientos eran las superposiciones de una «cáscara terrestre» que se había quebrado, fenómeno que había sido más o menos repentino. De acuerdo con otros geólogos, sugirió en 1861 que los continentes actuales habían sido, originariamente, uno solo (al que llamó «Gondwana»), que se había partido por el constante enfriamiento del planeta.

La idea servía perfectamente a los biólogos, que ya habían observado que existían muchas especies comunes en los distintos continentes, coincidencia muy difícil de justificar: ¿cómo podía explicarse que esos animales «universales» hubieran llegado a rincones tan alejados entre sí como Oceanía, África y América?

El continente único de Suess resolvía la cuestión con cierta elegancia, pero generaba sus serios problemas: había que dar un buen motivo, para empezar, de por qué el continente originario se había partido en pedazos. Y aunque todavía no hubiera una respuesta sensata, el nombre «Gondwana» quedó —larvadamente, mientras se desarrollaba la teoría unificadora— y aún ahora, ciento cincuenta años más tarde, sigue siendo el que utilizamos para referirnos a la masa de Tierra que luego dio origen a los continentes del Hemisferio Sur y que se había separado antes de Pangea, un supercontinente aún más grande.

Por ahí apareció otro dato: que el material del que están hechos los continentes es más liviano que el del fondo de los océanos. Fue por ello que Clarence Dutton (1841-1912) presentó un modelo en el que los continentes se movían como balsas livianas respecto de las rocas fundidas más densas que estaban bajo la superficie.

Vale decir que la teoría que indicaba que la Tierra se enfría estaba equivocada, pero no del todo: es verdad que la temperatura de la masa planetaria baja muy lentamente, pero no es cierto que eso pueda provocar una condensación suficiente como para justificar la existencia de montañas y otras formas de relieve.

En realidad, la idea coincidía con el estado de cosas del momento: si efectivamente la Tierra había empezado como un cuerpo muy caliente, no había mecanismo conocido que pudiera mantener ese calor. El propio lord Kelvin, esa especie de dios de la termodinámica que conocimos al hablar de ella, creía que el calor solar tenía que estar disminuyendo, ya que ninguna estrella podía durar más de 20 o 40 millones de años (lo cual, obviamente limitaba la antigüedad posible del planeta). Esos períodos, que en otros casos se elevaban hasta los cien millones de años, eran en cierto modo escasos para justificar la teoría de la evolución. Aun a los geólogos les resultaban cortos para acomodar sus observaciones sobre los lentos procesos de sedimentación.

Había un choque entre las escalas de tiempo que proponía la termodinámica y las que necesitaba la geología y aun la biología. Las escalas se unificarían al descubrirse, a fines del siglo XIX, la radiactividad, una fuente de energía inmensamente poderosa y durable.

Así, la geología avanzaba desordenadamente. Aquí y allá aparecían nuevos modelos, nuevas pruebas y nuevas explicaciones, pero faltaba una teoría unificadora, capaz de organizar a la geología dentro de un marco firme, como una rama de la ciencia estabilizada. Faltaba, en fin, aquello que define al pensamiento en general y al pensamiento científico en particular: la síntesis.

Hacia la síntesis

El siglo XX marcó el fin de la exploración del planeta por parte de los europeos, que detallaron cada rincón y levantaron mapas con los últimos detalles: el noruego Roald Amundsen visitó en 1904 las profundidades del Polo Norte y, en 1911, fue el primer hombre en pisar el Polo Sur. En 1953, Tenzig Norgay haría cumbre en el Monte Everest, el más alto del mundo. Incluso el lecho marino fue investigado hasta en sus profundidades más inaccesibles, en buena medida como un recurso de guerra para poder detectar mejor los submarinos enemigos.

A su vez, la perforación de un túnel a través de los Alpes, el Simplón, a principios del siglo XX, para comunicar Suiza e Italia (un túnel que aún se utiliza, y que en su momento fue un emprendimiento gigantesco, que parecía alcanzar los límites de la potencia humana —y en cierto modo lo hacía—) brindó una posibilidad ideal para conocer el corazón de una montaña, y se pudo observar directamente que la teoría de las capas de corteza terrestre que se amontonaban por presión lateral, como ocurriría si la Tierra se contrajera, no era cierta, sino que más bien se habían corrido o superpuesto unas sobre otras.

Por otra parte, se comprobó que la densidad de la corteza terrestre no es la misma en todas partes, sino que el material más liviano es el que forma los continentes (constituidos sobre todo por silicatos de aluminio), mientras que el más pesado es el que se junta en el lecho marino, formado por silicatos de magnesio. Los continentes, efectivamente, y como lo había propuesto Dutton en el siglo XIX, eran como balsas livianas apoyadas en un líquido más denso.

Al mismo tiempo, Arthur Holmes (1890-1965) avanzaba en la medición de la edad de la Tierra, que extendió primero a 1.600 millones de años y luego a la cifra que hoy manejamos: 4.500 millones.

Uno puede pensar que en el siglo XX la velocidad de los descubrimientos científicos y el tiempo mismo de la ciencia se aceleraron, y en verdad así lo parece, aunque esa aceleración puede ser un efecto de perspectiva: siempre parece que nuestra propia época progresa o transcurre más rápido que las anteriores.

Lo cierto es que las teorías se afinaban: los geólogos acordaron que se habían producido cuatro glaciaciones separadas por períodos más cálidos, aunque las causas de esas glaciaciones seguían siendo desconocidas. Algunos, como Milutin Milankovitch (1879-1958), trataban de explicarlas por medio de fenómenos astronómicos, mediante un modelo matemático acerca de la forma en la que el calor solar afecta la temperatura de la atmósfera. Las mediciones de Milankovitch no siempre encajaban bien en los períodos de las glaciaciones y no fueron pocos los que descartaron su hipótesis. Köppen (1846-1940), en cambio, la desarrolló más y publicó un libro sobre el tema.

A Köppen lo ayudaba su yerno, el también meteorólogo Alfred Wegener (1880-1930), quien por entonces era un poco conocido pionero en el uso de globos aerostáticos para estudiar el clima. Pero pronto revolucionaría, con inspiración y errores, toda la geología.

Wegener

Wegener nació en Berlín el 1° de noviembre de 1880 y estudió en las universidades de Heidelberg, Innsbruck y Berlín, consiguiendo su doctorado en astronomía en esta última en 1905. Después entró en el Observatorio Aeronáutico Prusiano, en Tegel, donde trabajó durante cierto tiempo junto con su hermano Kart, con quien emprendió un vuelo en globo que duró 52 horas y media, un tiempo récord entonces, para probar ciertos instrumentos. Luego fue el meteorólogo de una expedición danesa hacia el interior de Groenlandia y más tarde se incorporó a la Universidad de Marburgo como profesor de meteorología y astronomía. Publicó un libro de texto de meteorología en 1911, pero para entonces ya estaba desarrollando sus teorías sobre la deriva continental, que se editaron por primera vez en 1912, en un par de informes basados en conferencias que había dado en Frankfurt del Main y en Marburgo en enero de aquel año.

En 1913, contrajo matrimonio con Else Koppen, pero su vida académica fue perturbada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, y Wegener fue reclutado como teniente en la reserva. Fue herido dos veces en el frente occidental, a consecuencia de lo cual lo declararon inútil para el servicio activo y lo trasladaron al servicio meteorológico del ejército.

Durante el período de convalecencia de sus heridas, redactó la primera versión de su famoso libro El origen de los continentes y de los océanos, que dicho sea de paso —o no tan de paso— produjo un impacto insignificante, en gran parte porque se publicó en 1915, en medio de la guerra, y las cosas no andaban como para pensar en continentes que se movían: había cosas más urgentes, como invadir países y enfrentar ejércitos en una interminable estrategia de trincheras.

Cuando terminó la guerra, Wegener fue profesor de meteorología en la recién fundada Universidad de Hamburgo y se hizo conocer como un meteorólogo destacado, aunque no por eso abandonó la teoría geológica, y publicó versiones sucesivas y aumentadas de su libro. A partir de 1924, fue profesor de meteorología de la Universidad de Graz, en Austria, y en ese mismo año publicó, junto con Wladimir Köppen, un trabajo que intentaba explicar la evolución y el desarrollo del clima pasado basándose en la hipótesis de la deriva continental.

Su muerte fue trágica. A los 49 años, en 1930, Wegener dirigió una expedición a Groenlandia con el objetivo de encontrar pruebas que apoyaran la hipótesis de la deriva, pero la expedición se vio en apuros y en el campamento escasearon las provisiones. El 1° de noviembre de 1930 (el día en que cumplía 50 años) Wegener se dirigió en compañía de un esquimal hacia la base principal situada en la costa, pero nunca llegó. Durante la primavera siguiente, su cuerpo fue hallado en el casquete glaciar, en la ruta que enlazaba los dos campamentos, cuidadosamente envuelto en su saco de dormir y con los esquíes plantados hacia arriba marcando el lugar; de su compañero nunca se volvió a saber nada.

A la deriva

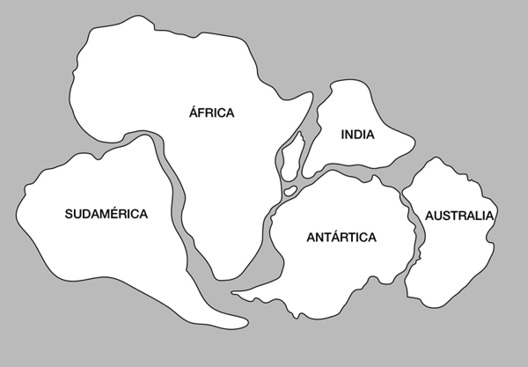

Hablemos, ahora sí, de la teoría propiamente dicha. En 1912, Wegener retomó la idea de que los continentes alguna vez habían estado comprimidos en un solo protocontinente al que llamó Pangea («todas las tierras»), que subsistió al menos hasta el período carbonífero, hace alrededor de 300 millones de años. Le parecía probable que un poco después, o a lo sumo en el Jurásico (hace unos 180 millones de años), comenzara a romperse y separarse hasta generar los continentes actuales.

Los continentes, a su vez, se habían «movido» hasta el lugar que ocupan ahora y, en principio, seguían moviéndose. Wegener partía del hecho desconcertante —ya advertido tanto por los geólogos, como por los geógrafos y los mismos escolares— de que la costa oeste de África encastra perfectamente con la brasileña y el Caribe, como si fueran las piezas de un rompecabezas, y lo mismo pasa en el Pacífico y América del Norte, por un lado, y Madagascar e India, por el otro. Esta complementación se hace aún más obvia cuando, en lugar de comparar las costas, se comparan las partes sumergidas.

Había muchas más evidencias: una de ellas, como ya les conté, era el asunto de que los fósiles que se encontraban en cada una de las «piezas» de este rompecabezas coincidían, indicando que habían estado pobladas por una fauna y una flora similares. Obviamente estos organismos nunca podrían haber cruzado los océanos tal como los conocemos hoy, y la teoría de un supercontinente parecía a Wegener más plausible que los «puentes terrestres» que postulaban algunos geólogos para explicar la «coincidencia» (puentes que, dicho sea de paso, nadie sabía adónde habían ido a parar).

Además, había evidencias de una glaciación en el período Pérmico, hace unos 260 millones de años, en lugares actualmente tan alejados y con climas tan distintos como Australia, África, India y Sudamérica. Semejante coincidencia sólo podía explicarse si entonces hubieran estado todos en la misma región del planeta y hubieran compartido el mismo clima.

Y, por si todo esto fuera poco, la hipótesis de la deriva también proveía una explicación interesante para la formación de las montañas: si los continentes se movían hasta encontrar un límite que les ofreciera resistencia, su superficie se plegaría formando cordilleras, de la misma manera que lo hace un mantel que se desliza sobre una superficie y encuentra un obstáculo. La Sierra Nevada sobre el Océano Pacífico en América del Norte y los Andes en el Sur se citaban como ejemplo. Wegener también sugirió que la India se había desplazado hacia el norte, hacia el interior del continente asiático, formando así los Himalayas, en tiempos muy recientes (en tiempos geológicos muy recientes, claro), a juzgar por su enorme altura.

Pero había un problema

La hipótesis de la deriva continental tuvo poco éxito y en general no fue muy bien recibida por la comunidad geológica. Y la verdad es que, por más explicativa que resultara, tenía una falla grande: Wegener era incapaz de proponer un mecanismo que justificara la deriva y la forma en que los continentes podían vencer la enorme fricción que implicaba arrastrarse sobre el lecho marítimo.

En realidad, no es que fuera incapaz de proponer un mecanismo cualquiera: era incapaz de proponer un mecanismo convincente. Porque lo cierto es que ensayó dos hipótesis ad hoc que «justificaban» el movimiento. Una era que la Luna ejercía una atracción que desplazaba las masas continentales hacia el Oeste. Cuando se calculó esa fuerza, arrojó una cifra ridícula en comparación con la que hacía falta. La otra era que la rotación terrestre producía una fuerza centrífuga que alejaba a los continentes del Ecuador. La comunidad científica la rechazó principalmente debido a que las fuerzas generadas por la rotación terrestre tampoco alcanzaban ni lejanamente para justificar el desplazamiento.

Así, aunque la teoría de la deriva continental podía dar cuenta de muchas cosas, le faltaba lo fundamental, es decir, explicar cómo podía ser que los continentes anduvieran a la deriva, en un momento en que en la geología prevalecía una visión estática sobre el interior de la Tierra. Porque si bien muchos de los argumentos parecían contundentes, había demasiadas cosas que quedaban en la oscuridad. Wegener, de hecho, aseguraba que en realidad a su teoría le faltaba un «Newton», lo cual seguramente era una exageración.

Pero así, sin Newtons a la vista, la cosa no andaba.

Aparece una posibilidad: las placas tectónicas

Sin embargo, en 1929, más o menos en la época en la que Wegener dejaba de ser tenido en cuenta y un año antes de su muerte, Arthur Holmes, el mismo que había medido con precisión la edad del planeta mediante la radiactividad, comenzó a trabajar con una hipótesis diferente que dio a conocer en 1944. Ese año, publicó un libro que se convirtió en un clásico de la disciplina (Principios de geología física), en el que incluyó un capítulo sobre la hipótesis de que los continentes andaban a la deriva flotando por el planeta sobre un mar de roca fundida, el manto, que era más denso, pesado y en constante ebullición.

Dentro del manto, las zonas más profundas y calientes ascendían en forma de corrientes de lava elevándose desde lo profundo, hasta enfriarse y volver a caer, formando verdaderos chorros de roca ardiendo que suben y luego bajan. El proceso de enfriamiento y calentamiento, repetido en muchas ocasiones, daba como resultado una corriente suficientemente fuerte como para mover los continentes.

Holmes sugirió que esta convección térmica funcionaba como una especie de cinta transportadora: la presión ascendente podía romper un continente y hacer que sus partes se movieran en direcciones opuestas.

Tenía sentido, pero había dos inconvenientes. Por un lado, casi del mismo modo en que Aristóteles creía en un espacio supralunar inconmovible y ajeno al cambio, todavía los geólogos creían firmemente en un interior de la Tierra estable y quieto; por el otro, la convección térmica era incomprobable en esa época y, por lo tanto, no llegaba ni a la categoría de hipótesis.

Para hacerlo, necesitaría del desarrollo de una nueva disciplina, o subdisciplina, o campo de estudios, o como se quiera llamarla. Es un lugar común en la historia de la ciencia: una teoría parece estancarse y, por más que acude a todos los medios que tiene a su alcance, no logra salir adelante. Y lo que ocurre es que las herramientas que tiene a mano, tanto teóricas como observacionales, muchas veces no son suficientes, y posiblemente necesite de unos cuantos años para que aparezcan nuevas herramientas y se demuestren competentes para resolver las incógnitas (o, eventualmente, la falsedad) de la teoría. Herramientas que, dicho sea de paso, no necesariamente están concebidas para afrontar los problemas que la teoría en cuestión había dejado sin solucionar. Por ejemplo, el desarrollo de la teoría celular, como vimos en su momento, se debió en gran parte al progreso de los microscopios. Pero este progreso no era un resultado del desarrollo de la biología sino de la óptica. Lo cuento porque muchas veces se dice que una teoría «inventa» sin mayores fundamentos las herramientas que necesita, para asegurarse su éxito, pero si bien a veces puede llegar a ser cierto, ejemplos como el del microscopio, en el que las herramientas fueron inventadas desde otra teoría, lo desmienten.

Lo que ocurrió es que, después de la Segunda Guerra Mundial, se intensificó el estudio del lecho oceánico y del magnetismo remanente que el campo magnético de la Tierra dejaba en las rocas (lo cual, de paso sea dicho, no era para nada desinteresado: las potencias buscaban desesperadamente desarrollar técnicas que permitieran detectar submarinos y minas magnéticas).

Pero lo que se vio en esa exploración terminaría siendo fundamental para la teoría de la deriva continental: escarbando en las montañas, se verificó que pequeños fragmentos con carga magnética habían «acomodado» sus polos dentro de las rocas en formación de acuerdo con la distribución de los polos magnéticos terrestres en la época (los polos magnéticos no son fijos, sino que derivan y en ciertos casos se invierten: el polo norte pasa a ser sur y viceversa). Calculando de qué época era esa roca se podía calcular también dónde se había ubicado el norte magnético de ese entonces. También ocurría que grandes superficies de rocas del mismo período, pero en continentes distintos, señalaban nortes magnéticos diferentes, lo que permitía suponer que los continentes se habían movido.

Por un lado, entonces, se pudo observar que los patrones magnéticos impresos en las rocas, efectivamente, se disponían de un modo tal que apoyaban la hipótesis de la deriva (por ejemplo, los estudios paleomagnéticos de los años cincuenta en la India coincidieron con la idea de Wegener de que ese subcontinente había chocado con Asia). Pero, además, la detección de rasgos como fisuras oceánicas sugería que la convección —el movimiento ascendente de la roca caliente en el manto— efectivamente podía estar funcionando.

Semejantes descubrimientos (y otros) llevaron a Harry Hess (1906-1969) y a Robert Dietz (1914-1995) a publicar la hipótesis basada en las corrientes de convección del manto, conocida como sea floor spreading, algo así como «dispersión del lecho marítimo». Era básicamente lo mismo que había propuesto Holmes más o menos treinta años antes, pero ahora había mucha más evidencia a favor.

En 1967, Dan McKenzie (n. 1942) utilizó por primera vez el término «placas» en un artículo de la revista Nature para describir esos bloques macizos que «flotaban» sobre el manto. Ésa fue la partida de nacimiento que le faltaba a la criatura que poco a poco comenzó a ser aceptada en el mundo científico.

LAS PLACAS TECTÓNICAS

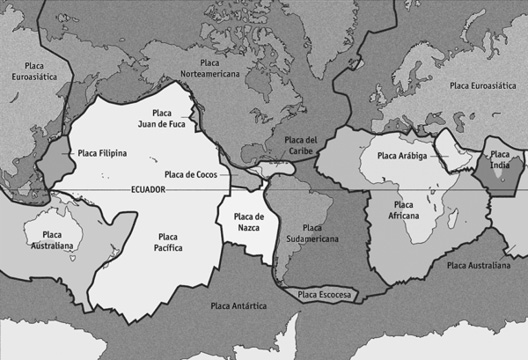

Como pueden ver en la imagen, las «placas» son sólo un puñado: algunas cargan con continentes o fragmentos de continentes sobre ellas, otras, con trozos de corteza submarina y otras, con las dos cosas. La placa sudamericana, por ejemplo, está constituida por el continente sudamericano y por parte del océano Atlántico. Es más: el lecho marino, e incluso los continentes que Wegener pensaba que eran una especie de unidades mínimas, en realidad no tienen casi relevancia en términos geológicos. Lo importante son las placas, que a su vez se conectan entre sí de maneras distintas.

El funcionamiento de este modelo, en la actualidad, está fuertemente establecido y comprobado, y es relativamente simple. La corteza está dividida en un puñado de placas, que pueden tener tanto continentes visibles en la superficie como lechos marítimos y que se tocan unas con otras. Las placas flotan sobre el «manto», la capa de roca fundida que cuando sale por los volcanes se llama magma o lava. Dentro del manto se producen corrientes de roca que arrastran las placas de la corteza hasta que chocan y comienzan a superponerse como explicaba Wegener. La que queda abajo se calienta, funde y mezcla con el manto. Mientras, en el fondo de los océanos surgen nuevos trozos de manto enfriado, es decir, de roca. ¿Por qué surge roca nueva? Cuando una placa se desplaza, se aleja de otra y se produce una fisura. Por ahí aflora el manto en forma de magma y se va formando nueva corteza.

Así se explican océanos y montañas. El océano Atlántico se formó durante los últimos millones de años porque las placas de América y África se separan unos cuatro centímetros por año (los inmigrantes europeos que llegaron a Latinoamérica hace un siglo tuvieron que recorrer cuatro metros menos de los que serían necesarios hoy). Y Wegener tenía razón: el Himalaya, la cadena montañosa más alta del mundo, es consecuencia del choque de la placa indoaustraliana que empuja contra la placa euroasiática. Lo mismo ocurre con la cordillera de los Andes, consecuencia del choque entre las placas de Sudamérica y la llamada placa de Nazca.

La estructura de la Tierra

Así, la tectónica de placas redondeó la descripción del planeta y permitió dar respuesta a muchos y viejos enigmas: los terremotos, por ejemplo. La nueva teoría explicaba que las placas se desplazan lentamente; al chocar, juntan presión y, cuando ésta se hace demasiado intensa, se produce un ajuste repentino que se traduce en una sacudida. Lo mismo puede decirse de las explosiones volcánicas, que estallan por la enorme presión generada en las colisiones subterráneas. Las últimas explosiones del Etna se debieron a que Italia está en el borde de la placa africana, que empuja contra Europa haciendo subir los Alpes y estallar el volcán.

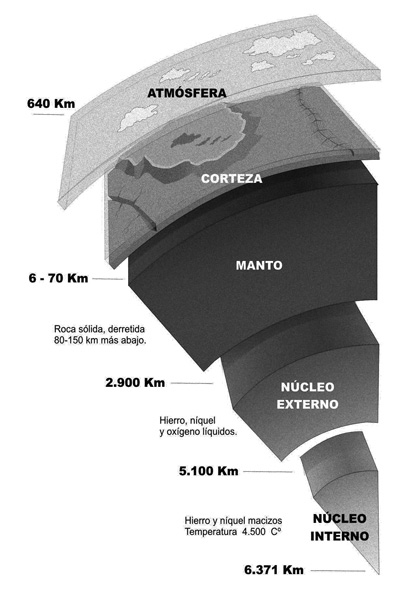

También se ha elaborado una razonable descripción de cómo es la Tierra por dentro. Hoy se sabe que la corteza terrestre sobre la que vivimos y sobre la que se apoyan los océanos es delgada: tiene de 5 a 70 kilómetros promedio, según se la mida en el lecho marino o en una región montañosa. Es muy poco si se la compara con los 6.300 kilómetros de radio del planeta: en proporción, es menos que la cáscara de una naranja respecto de toda la naranja. Debajo de esta corteza insignificante se encuentra el manto, que llega hasta los 2.800 kilómetros de profundidad y que está formado por rocas en distintos estados de fusión: las rocas del manto fundidas o semifundidas fluyen lentamente y gigantescas corrientes de roca más caliente que su entorno suben desde las profundidades hasta la corteza, chocan con ella y se desplazan hacia los costados con la fuerza de un monstruo imparable.

Debajo mismo del manto está el núcleo terrestre, que soporta el peso de todo el planeta y que tiene también unos 3.500 kilómetros de radio, aproximadamente el tamaño de Marte. Está formado de hierro, un poco de níquel y pequeñas proporciones de otros elementos (oxígeno, azufre y potasio). La parte externa del núcleo es líquida (fluida) y su parte interna sólida. En cuanto a su temperatura: en la frontera entre manto y núcleo hay unos 3.300 grados. Dentro del núcleo, entre el límite líquido y sólido, llega a unos 6.600 grados, más que en la superficie del Sol.

La conexión más directa que existe entre el manto y la superficie terrestre, además de los movimientos que producen los terremotos, son los volcanes, que funcionan básicamente como caños conectados con el interior de la Tierra. Cuando el magma sale por el cráter y entra en contacto con la atmósfera, empieza el desastre: los gases se liberan y las rocas fundidas salpican y arrasan todo lo que está a su alcance. Incluidas ciudades enteras.

LA ESTRUCTURA DE LA TIERRA

Un planeta con su historia

Pero eso no era todo. Una vez armada la tectónica de placas, con sus supercontinentes que se rompen, sus continentes que navegan y sus acuciantes cordilleras alzándose, sus volcanes mensajeros del desastre y con la avalancha de datos, mediciones, exploraciones, dataciones y otros «ones» cada vez más precisos, se pudo reconstruir la historia de ese planeta que llamamos Tierra: el Sistema Solar nació hace cuatro mil quinientos millones de años, como una esfera de polvo estelar que rotaba alrededor del Sol recién nacido, que empezaba a transformar su enorme peso en gigantescas temperaturas en su centro y, con ellas, a fusionar el hidrógeno para dar luz y calor.

Los pedazos de polvo chocando una y otra vez se pegotearon hasta formar piedras y fragmentos más grandes que siguieron creciendo hasta ser primero planetoides y luego planetas. Podemos soñar la primera imagen de la Tierra: una enorme esfera de hierro y níquel envuelta por un manto de roca en estado de fusión. En pocos millones de años más, en la parte superior del manto se formó una especie de costra que flotaba sobre la roca fundida, mientras el planeta entero era bombardeado por meteoritos.

Quinientos millones de años después, la lluvia de meteoritos cesó. La Tierra tenía ya un manto y un núcleo, mientras la costra se fundía, volvía a subir y se enfriaba, reciclándose una y otra vez, acumulando materiales más pesados; había ya parches continentales más grandes y empezó a formarse la corteza oceánica.

Mientras tanto, el agua lanzada como vapor por los volcanes elementales del principio y traída por los meteoritos del bombardeo llenaba los huecos; para la época del fin de la lluvia de meteoritos, parece, había ya océanos en este mundo primitivo y desolado, en cuya atmósfera faltaba por completo el oxígeno, que empezó a acumularse cuando apareció la vida en el mar, hace tres mil quinientos millones de años.

Los primeros continentes eran pequeños y crecían despacio, pero mil quinientos millones de años más tarde aparecieron los continentes verdaderamente grandes, hasta que fueron suficientemente pesados para partirse e iniciar el ciclo geológico de las placas tectónicas, agrupándose y rompiéndose una y otra vez.

Dos mil millones de años más tarde, el Homo sapiens evolucionó en uno de los continentes resultantes de la última fractura: África. Nada, apenas un suspiro en la inmutabilidad y serenidad de la roca.