CAPÍTULO 36

La fisión nuclear y la bomba atómica

Es concebible que en manos criminales el radio pueda llegar a ser muy peligroso y uno puede preguntarse si es conveniente para el hombre revelar los secretos naturales, si está preparado para beneficiarse con ellos o si este conocimiento irá en detrimento suyo. El ejemplo de los descubrimientos de Nobel es característico: los explosivos de gran poder han permitido que el hombre llevara a cabo trabajos admirables. Son también un medio terrible de destrucción en manos de los grandes criminales que llevan a los pueblos a la guerra. Me cuento entre aquellos que creen, lo mismo que Nobel, que la humanidad obtendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos.

Discurso de PIERRE CURIE al recibir el Premio Nobel de Física, compartido con MARÍA CURIE y HENRI BECQUEREL

En el año 1938, la física Lise Meitner (1878-1968), que desde 1917 dirigía el Departamento de Física Radiactiva del Instituto Káiser Wilhelm, estaba trabajando junto a Otto Hahn (1879-1968) con los núcleos atómicos. La idea era fabricar un elemento transuránico.

¿Y qué era un elemento «transuránico»?

Pues esto: la Tabla Periódica llegaba hasta el uranio, el elemento 92. Lise y Otto lanzaban neutrones contra el núcleo de uranio, con la esperanza de que uno de ellos fuera absorbido por el transformado en protón, y diera el elemento 93, el primer transuránico, que iría más allá del límite que imponía la tabla periódica. Pero no lo conseguían.

Por cierto, en ese año de 1938 había otras cosas de que preocuparse. Desde 1933, Hitler y sus secuaces del partido nazi gobernaban Alemania con una política caracterizada por drásticas medidas antisemitas y de persecución racial, que además de conducir a una de las masacres más terribles de la historia provocó el razonable éxodo de científicos judíos. Niels Bohr —a quien ya hemos visto elaborando un modelo del átomo de hidrógeno en 1912— recorría las universidades alemanas tratando de ayudar a sus colegas en problemas, buscándoles empleo en otros lugares de Europa y en los Estados Unidos.

Lise Meitner pertenecía a una familia protestante pero uno de sus abuelos era judío, razón suficiente para caer dentro de la brutalidad de las leyes nazis (que expulsaban a los judíos de cualquier puesto de la administración y, a fortiori, de las universidades). Hasta el 38, Meitner, que era de nacionalidad austríaca, había estado más o menos protegida. Pero cuando Hitler invadió Austria y la anexó al Tercer Reich, Meitner se convirtió de facto en ciudadana alemana y automáticamente estuvo en peligro: el 17 de julio de 1938, partió hacia Holanda, desde donde viajaría a Suecia.

Justo a tiempo. El 9 de noviembre se producía en Alemania la famosa Kristallnacht («Noche de los cristales») en que se destruyeron y saquearon los negocios pertenecientes a judíos, se quemaron todas las sinagogas y se deportaron veinte mil judíos a campos de concentración.

Mientras Lise Meitner se refugiaba en Suecia, Otto Hahn seguía investigando en la pista de los transuránicos. Pero los transuránicos no aparecían por más que se bombardeara el núcleo de uranio, aunque sí aparecían otros elementos más livianos, como el bario. ¿Cómo podía haber bario, cuyo núcleo es aproximadamente la mitad del núcleo de uranio, entre los restos del uranio bombardeado? ¿Cómo podía ser? Era como si el núcleo de uranio se hubiera partido en dos, pero Hahn no podía creer en semejante cosa.

Tal vez usted pueda sugerir alguna explicación fantástica. Comprendemos perfectamente que el uranio no puede, de ninguna manera, quebrarse y dar bario, así que ¿por qué no trata de pensar en alguna otra posibilidad?

le escribió a Meitner.

Meitner contestó inmediatamente:

Sus resultados son realmente asombrosos. ¡Un proceso que conduce al bario! Por el momento, la hipótesis de una ruptura del núcleo de uranio me parece difícil de aceptar, pero en física nuclear hemos recibido ya tantas sorpresas, que en ningún caso, ante una situación extraña, podemos decir, sin dudar «es imposible».

Y se fue a pasar las Navidades en Kungalv, en el sur de Suecia, a casa de una familia que la había invitado. Allí se le unió su sobrino, el físico Otto Frisch, que a la sazón vivía en Dinamarca, donde se había refugiado de los nazis.

Tía y sobrino caminaron, pasearon y esquiaron pero inevitablemente la conversación recayó sobre los sorprendentes experimentos de Berlín.

Parecía imposible. Era impensable «cortar» el núcleo, si se piensa en la cantidad de ligazones nucleares que había que romper,

contó más tarde Frisch, quien, aunque estaba intrigado por el asunto, estaba más urgido por esquiar. Pero Lise era implacable y, finalmente, tía y sobrino se sentaron sobre unos troncos. Meitner sacó un papel y un lápiz e hizo algunos dibujos en los que sugería la manera en que el núcleo podía dividirse, elongándose lo suficiente y luego dividiéndose en dos partes, dos pequeños núcleos de relativamente poco tamaño (en este caso, bario —el elemento 56— y criptón —el elemento 36—) que se separarían a gran velocidad, debido a la energía liberada: 200 millones de electrón-volt. (El electrón-volt es una medida de energía, una medida muy chica, que se usa a nivel atómico y nuclear. Aún doscientos millones de electrón-volt no son demasiado para el mundo en que nos movemos cotidianamente, pero para un solo átomo son una barbaridad.)

¿De dónde podría salir semejante cantidad de energía? ¿De dónde podían venir nada menos que doscientos millones de electrón-volt? Lise Meitner había asistido a conferencias de Einstein en 1909, en las que éste había expuesto la fórmula de equivalencia entre masa y energía (E = mc²) y ese día —era el 24 de diciembre de 1938— las recordaba perfectamente bien.

También estaba al tanto de que —contó Frisch— al partirse el núcleo de uranio, los dos núcleos resultantes no pesaban exactamente lo mismo que el núcleo original, sino un poquito menos. Y poniendo ese poquito menos en la fórmula de Einstein, le daba justo 200 millones de electrón-volt. Todo encajaba.

Esa masa que faltaba se había liberado en forma de energía. Hasta tal punto encajaba, que, aunque ninguno de los dos lo sabía, en ese momento, y en aquel apartado rincón de Suecia, comenzaba la era nuclear.

La fisión del uranio

Meitner no estaba del todo segura, por lo cual no comunicó sus conclusiones a Hahn y regresó a Estocolmo. Frisch, en cambio, volvió a Copenhague y fue corriendo a contarle las novedades a Bohr, quien «inmediatamente y en todo se puso de acuerdo con nosotros», según le escribió a Meitner ese mismo día. Meitner y Frisch escribieron un trabajo sobre el tema consultándose por teléfono (¡por los teléfonos de entonces!). Frisch lo redactó en borrador el 6 de enero y se lo mostró a Bohr, que le pidió el trabajo en limpio. El tiempo volaba. Frisch alcanzó a pasar sólo dos páginas del trabajo y se las alcanzó a Bohr en la estación desde donde salía el tren que lo llevaría al puerto para embarcarse hacia los Estados Unidos. Bohr prometió no decir una palabra durante el viaje, para preservar la prioridad de Meitner y Frisch, que dedicó los días siguientes a preparar los experimentos e inició las mediciones el 13 de enero. El 23 de enero apareció el primer artículo en Nature.

¿Qué nombre ponerle a un fenómeno tan insólito? Frisch fue a ver a William Arnold, un biólogo amigo, y le preguntó: «¿Cómo se llama, en biología, el proceso por el cual una célula se divide en dos?».

Y Arnold le contestó: «fisión».

La noticia se extiende

Bohr había prometido no comentar los resultados, pero durante el viaje en barco no se pudo contener y habló de la fisión con León Rosenfeld (1904-1974), el gran teórico belga, que también viajaba. A su vez, cuando el lunes 16 de enero de 1939 desembarcaron en los Estados Unidos, Rosenfeld contó la historia, que inmediatamente se esparció como un reguero de pólvora: ¡el núcleo de uranio se partía liberando cantidades enormes de energía! ¡Era el descubrimiento del siglo! Enseguida llegó a los periódicos: primero el Washington Post, luego el New York Times y enseguida el San Francisco Chronicle.

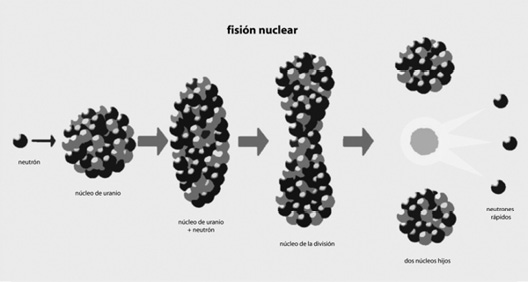

La fisión del uranio abría una posibilidad inquietante. Si un átomo de uranio, al partirse bajo el impacto de un neutrón, liberaba, además, neutrones adicionales, esos neutrones podían, a la vez, partir nuevos núcleos, generando lo que se llama una reacción en cadena.

En marzo, desde el otro lado del Atlántico, llegaron noticias: en París, Frédéric Joliot, Hans von Halban y Lew Kowarski informaron que, efectivamente, al fisionarse el uranio, además de los productos de fisión ya conocidos, se emitían neutrones, Entonces, en principio la reacción en cadena era posible.

Pero hasta no tenerla, no se tendría nada.

LA FISIÓN DEL URANIO

El uranio y la energía

El microcosmos no se anda con vueltas y cuando entrega energía, lo hace en serio: al partirse un átomo se liberan las fuerzas que soportan al universo, esas que mantienen los núcleos pegados sin que se desparramen y nos permiten existir. La fisión de un núcleo de uranio 235 libera 200 millones de eV (0,00000000004 joule), que a escala macroscópica no parece mucho —y, de hecho, no lo es—: la fisión de un solo átomo de uranio conseguiría mover un kilogramo de masa apenas una millonésima de millonésima de metro. A nadie le conviene guardar un átomo de uranio en la heladera para que su fisión lo ayude en las tareas cotidianas.

Pero si la energía liberada por la fisión de un átomo es poca, también es cierto que los átomos son muchos, o mejor dicho, que en un pequeño volumen caben muchos átomos: 235 gramos de uranio contienen seiscientos mil millones de billones (6 x 1023) de átomos. Si todos ellos se fisionaran, liberarían energía suficiente como para levantar un millón de toneladas a diez mil metros de altura. Y eso ya es como para tener en cuenta: la fisión nuclear es, en relación con la masa involucrada, uno de los procesos más energéticos del universo.

¿De dónde sale esa energía? Como les decía antes, es la que estaba acumulada en el núcleo para mantenerlo amarrado. Son fuerzas poderosas. Después de producida la fisión, después de haberse partido el núcleo de uranio, las masas sumadas de los subproductos resultantes (el bario, el criptón y los tres neutrones viajeros) es ligeramente menor que la masa original que albergaba el núcleo recién fisionado. Esa pequeña diferencia de masa da cuenta de la energía liberada, siguiendo la fórmula de Einstein.

Otra posibilidad era el plutonio, que, según se había calculado, también se fisionaba. Pero el plutonio tiene un pequeño inconveniente: no existe en la naturaleza y, si existió alguna vez, ya se desintegró. Si uno quiere plutonio, no puede ir y servirse: tiene que fabricarlo: era uno de los famosos «transuránicos»: el elemento 94. Entre noviembre de 1939 y marzo de 1940, Ernest Lawrence (1901-1958), con su ciclotrón de California, lo consiguió y pudo fabricar por primera vez elementos inexistentes en la naturaleza. Y bien, ahí estaba el plutonio, listo para ser explorado.

Lo cierto es que, cuando se descubrió la fisión, los físicos pensaron de inmediato que el átomo no sólo sería un terreno a explorar para satisfacer la eterna curiosidad del hombre sino que también podía convertirse en un inmenso surtidor de energía. El destino del mundo no se jugaba en los campos de batalla o en las cortes de la política, sino —como ocurría desde la revolución científica— en los laboratorios. Y los laboratorios decían —aseguraban, creían— que el núcleo atómico proporcionaría cantidades ilimitadas de energía, toda la energía necesaria para hacer marchar al mundo.

Lo cual permitió imaginar otra cosa: si esa energía se liberaba de pronto y de manera descontrolada, tendría un enorme potencial destructivo. Sería una bomba atómica. Tanto los ingleses como los norteamericanos se dieron cuenta que, de hecho, una bomba era mucho más fácil de fabricar que un reactor: para obtener energía que pueda utilizarse hay que controlar la reacción, mientras que para obtener una explosión, basta con dejar que las cosas corran y se descontrolen solas.

La guerra

El 1º de septiembre de 1939, unos minutos antes de las cinco de la mañana, el ejército alemán cruzó la frontera polaca y desencadenó la Segunda Guerra Mundial.

No voy a extenderme sobre los horrores del nazismo, probablemente el régimen más repulsivo que se haya concebido nunca y cuya más íntima característica fue la persecución letal a los judíos: medidas antisemitas se sucedieron a medidas antisemitas y la represión racial y política estuvieron a la orden del día. Enseguida se instalaron los primeros campos de concentración para los adversarios del régimen y las «razas inferiores».

Tras la invasión a Polonia, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania.

Pero los polacos podían hacer poco frente al millón y medio de soldados alemanes, que avanzaron rápidamente hacia Varsovia y la dominaron en septiembre. En pocos días más se completó la ocupación. En el Este, los rusos hicieron su parte invadiendo la Polonia oriental, cuyo territorio les había sido garantizado gracias al famoso (y deleznable) pacto de no agresión de la Unión Soviética con Alemania, conocido como Pacto Ribbentrop-Mólotov por los nombres de los ministros que lo firmaron.

Hubo un impasse invernal, mientras en Polonia reinaba el terror: la intelligentzia polaca era masacrada, los judíos eran perseguidos y muertos y se empezaba a enviarlos a los campos de concentración. Polonia había de ser la sede de muchos de ellos, entre ellos acaso el más famoso de todos: Auschwitz, del cual dio buena cuenta Primo Levi en su magnífica (y tremenda) Trilogía de Auschwitz.

En abril se reanudó la ofensiva alemana con la ocupación de Noruega y Dinamarca. En mayo cayeron Holanda y Bélgica. Francia estaba en la mira. Los alemanes, entrando desde Bélgica, sortearon las defensas francesas. El 9 de junio de 1940 llegaron al Sena, y el 14 de junio entraron en París.

¡París en manos de Hitler! Hubo una conmoción mundial.

La rendición de Francia dejó a Inglaterra absolutamente sola. Mientras tanto, Rumania, Bulgaria y Hungría se convirtieron en satélites nazis y enseguida las tropas alemanas invadieron Yugoslavia y Grecia. Decididos a liquidar el último foco de resistencia, el 20 de mayo tropas aerotransportadas se lanzaron sobre Creta.

A fines de mayo del 41, excepto Suecia y Suiza, que eran neutrales, y naturalmente Inglaterra, Europa occidental se había convertido en un inmenso y temible lago nazi. De los países neutrales del sur, la España de Franco y el Portugal de Salazar eran regímenes fascistas. Berlín se había transformado en el centro de un vasto imperio europeo, e Inglaterra se sostenía tan sólo debido a su fuerza aérea y a su privilegio insular. Parecía que nada podía parar a Alemania.

Entonces, los objetivos militares alemanes se volvieron hacia el Este. El 22 de junio de 1941, uno de los ejércitos más grandes que jamás se hubiera reunido en la Historia —tres millones de hombres, siete mil piezas de artillería y dos mil quinientos aviones— empezó la invasión de la Unión Soviética. Las defensas rusas se derrumbaron y en agosto los nazis alcanzaron las bocas del Dnieper en el Mar Negro. El 2 de diciembre de 1941 algunas avanzadas alemanas penetraron en los suburbios de Moscú. Pero allí mismo empezó la reacción soviética, que cortó la ofensiva alemana. Para marzo, el Ejército Rojo había recuperado casi 250 kilómetros.

Como una rueda que cae por la ladera de la montaña y nadie puede parar, la guerra se globalizaba: el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron por sorpresa y destruyeron parte de la Flota del Pacífico en la enorme base norteamericana de Pearl Harbor. Los Estados Unidos respondieron declarando la guerra al Japón y automáticamente, y en cumplimiento de la alianza germano-nipona, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Ahora, el conflicto era total: desde Oriente a Occidente, el planeta entero estaba involucrado. En el verano del 42, las tropas alemanas sortearon Moscú y cruzaron el Donetz. Esta vez, el objetivo era una ciudad llamada Stalingrado.

Mientras tanto, en Chicago, y en el máximo secreto, bajo las gradas de la tribuna del campo de deportes de la universidad, se estaba construyendo un reactor nuclear, que estuvo listo para ser probado el 2 de diciembre y fue un perfecto éxito. No había sido —ni había pretendido ser— un gran negocio: la potencia alcanzada había sido sólo medio watt (y había costado un millón de dólares). En el Pacífico se desarrollaba la batalla de Guadalcanal, la mayor avanzada realizada hasta el momento sobre el Imperio de Japón, y el Departamento de Estado norteamericano informaba que dos millones de judíos habían perecido en Europa y que cinco millones más estaban bajo inmediata amenaza. Todo se sabía.

La carrera por la bomba

Si se lo piensa fríamente, había buenas razones para temer que los alemanes fabricaran una bomba atómica, razones tanto históricas como científicas. En realidad, los físicos de Alemania y los del campo aliado eran más o menos lo mismo: habían participado juntos de los años dorados, habían integrado los mismos equipos, eran discípulos unos de otros (como Heisenberg de Bohr). Idéntica formación, idéntica información: ¿Por qué no habrían de planear y proyectar las mismas cosas? ¿Por qué no habían de pensar en una bomba, si era una idea que prácticamente a todo el mundo se le había ocurrido apenas se descubrió la fisión?

Efectivamente, en septiembre de 1939 la Oficina de Guerra alemana había convocado a una conferencia en Berlín, a la que asistió la primera plana de la física nuclear, donde se analizó el estado de la cuestión, se examinaron las probabilidades de fabricar un arma basada en la fisión. En una segunda conferencia, desarrollada en septiembre, se delineó un Plan Preparatorio para explotar las consecuencias de la fisión nuclear. La dirección de la investigación teórica estaría a cargo de Heisenberg, el mismo que había enunciado el principio de incertidumbre que vimos en un capítulo anterior.

No tiene nada de sorprendente que algunos de los físicos no alemanes se asustaran. Mientras Alemania avanzaba sobre Europa sembrando el terror y la destrucción, también avanzaba en el camino de la bomba. Al comenzar la guerra, los físicos alemanes estaban muy a la par de sus colegas británicos y norteamericanos.

El proyecto Manhattan

En el verano de 1939, los físicos Leo Szilard y Eugene Wigner se habían entrevistado con Einstein y le habían pedido que le escribiera una carta al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt para informarle que esta nueva forma de energía se podía utilizar para fabricar bombas y advertirle sobre el peligro de que esas bombas quedaran en poder de Alemania. La carta, sintetizada, decía lo siguiente:

El trabajo reciente hecho por E. Fermi y L. Szilard me conduce a creer que el elemento uranio puede transformarse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro próximo. Este nuevo fenómeno podría conducir a la construcción de bombas y es concebible —aunque más incierto— que puedan fabricarse bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Una sola bomba de esta clase, llevada por un barco (sic) y detonada en un puerto, podría perfectamente destruir el puerto entero junto con parte del territorio circundante. Sin embargo, esas bombas podrían ser muy pesadas para transportar por aire. Tengo entendido que Alemania ha suspendido la venta de uranio de las minas checoslovacas que ha ocupado. Esta acción probablemente debe ser entendida en el sentido de que el hijo del viceministro de Relaciones Exteriores alemán, Von Weizacker, fue asignado al instituto Kaiser Guillermo en Berlín, donde algunos de los trabajos norteamericanos sobre el uranio están siendo reproducidos.

La carta se entregó a Roosevelt el 11 de octubre de 1939 (ya había estallado la guerra), pero la decisión definitiva fue tomada por Roosevelt recién el 9 de octubre de 1941: ese día resolvió usar la enorme masa de recursos que hacía falta para construir la bomba atómica. Era muy oportuno: un mes y medio más tarde, el 7 de diciembre, los japoneses bombardeaban Pearl Harbor y los Estados Unidos entraban en la guerra. (Dicho sea de paso, ésta no fue la única intervención de Einstein en el problema nuclear; más tarde, el 7 de marzo de 1940, enviaría otra más para insistir sobre la necesidad de contar con una bomba nuclear y, aun después, una tercera para pedir que la bomba, que ya había sido construida, no se arrojara sobre Hiroshima).

Como es natural, la guerra aceleró todo. El Proyecto Manhattan (llamado así por una oficina, precisamente en Manhattan, donde se tomaron las primeras decisiones fundamentales) fue una vasta y compleja organización, que involucró alrededor de 150 mil personas, costó unos dos mil millones de dólares de la época (muchísimo más que dos mil millones de ahora), construyó una verdadera «ciudad atómica» en Los Álamos (Nuevo México), y estaba decidida a fabricar, en tres años, «el arma más poderosa que jamás existió».

Naturalmente, los militares se reservaron la conducción global, que recayó en el general Leslie Richard Groves, un especialista en ingeniería militar que había dirigido la construcción del Pentágono. La dirección científica estuvo a cargo de Robert Oppenheimer, un científico que representaba el prototipo del científico contemporáneo con un abanico muy amplio de intereses y a quien nada humano le era ajeno (y que, de paso sea dicho, había sido un visionario en un terreno completamente distinto: el de la astrofísica, donde predijo la existencia de estrellas de neutrones y agujeros negros).

La vida en Los Álamos no era fácil: los científicos estaban bajo la nada simpática vigilancia militar y vivían dentro de un cerco de alambre de púas, con correspondencia censurada, teléfonos cortados y en un absurdo régimen de «compartimentalización», según el cual el que trabajaba en un sector tenía prohibido hablar de sus tareas con quien trabajaba en otro. La vida en medio del desierto debe haber sido penosa para gente acostumbrada a ciudades como Roma, Berlín, Londres o Nueva York.

Y además estaba la paranoia de Groves, en parte debido a un antisemitismo larval que latía en él. Sospechaba no sólo de los enemigos germánicos sino de los aliados y colaboradores ingleses y de todos los científicos de ascendencia europea —en especial si eran de origen judío—que trabajaban en el proyecto. Naturalmente, también sobrevivía una cierta animadversión hacia los rusos —también aliados, por otra parte.

Y mientras Groves tomaba medidas obsesivas y hasta ridículas, se transmitían secretos a los rusos en sus propias narices. Klaus Fuchs, uno de los científicos del proyecto, les pasaba a los soviéticos toda la información que necesitaban saber a través de mecanismos realmente ingenuos: salía en su automóvil llevando un sobre con la información secretísima, se encontraba con su contacto en una calle de Santa Fe, próxima a Los Álamos, y le daba el sobre. Así, ayudó a los rusos a ganar alrededor de dieciocho meses en su propio camino hacia la bomba atómica. Al fin y al cabo, no hizo más que lo que Niels Bohr y otros habían propuesto: compartir el conocimiento nuclear con la Unión Soviética.

Los científicos fueron incapaces de convencer al gobierno norteamericano que la fabricación de la bomba atómica no era algo que se pudiera mantener oculto mucho tiempo, y de que, tarde o temprano, los rusos fabricarían la propia. El gesto de buena voluntad de los Estados Unidos al compartir el know how nuclear, o parte de éste, podría haber ahorrado una buena dosis de Guerra Fría.

De nuevo en Stalingrado

Stalingrado, que los rusos defienden desde hace tres meses, sigue sin caer en manos de los alemanes.

Diario de Ana Frank, lunes 9 de noviembre de 1942

—Cuando llegó al campo [de Auschwitz], ¿por qué eligió no morir?

—La verdad es que todos nosotros queríamos morir. No teníamos la fe de una pronta liberación, ni de que la batalla sería proseguida por otros. Nosotros no teníamos esperanzas.

—¿Cuándo cambió esto?

—Con las noticias de Stalingrado. Cuando nos enteramos de que los nazis habían sido derrotados en una batalla, pensamos que podían ser derrotados en otras batallas.

Reportaje a CHARLES PAPIERNIK, sobreviviente de Auschwitz, por CLAUDIO URIARTE, Página/12, 22 de enero de 1995

Dejamos a los alemanes, dominadores de casi toda la Europa occidental, evitando Moscú y dirigiéndose hacia Stalingrado. La guerra se acercaba así a su punto de quiebre: el ejército alemán, que estaba hasta entonces invicto, fue derrotado en la más sangrienta batalla de la historia de la humanidad, que se cobró, según se estima, entre tres y cuatro millones de vidas.

Luego de seis meses de una lucha tenaz y encarnizada, el 31 de enero de 1943 el teniente Von Paulus, completamente cercado por el ejército soviético, desobedeció las órdenes de Hitler y se rindió con 91 mil soldados hambrientos. Desde ese momento en adelante, los nazis no harían más que retroceder.

Unos meses antes, en el norte de África, el general inglés Montgomery había resuelto esperar al ejército alemán comandado por Erwin Rommel cerca de una estación de ferrocarril llamada «El Alamein», donde le había infligido una terrible derrota el 25 de octubre de 1942. El norte de África estaba perdido para los alemanes.

Y para colmo, ya desde principios de 1942 la aviación inglesa y sus aliados norteamericanos habían empezado el bombardeo sistemático del «Reich» alemán, y los raides penetraban cada vez más profundamente en el territorio enemigo con la intención de destruir la industria de guerra nazi.

En 1944, las misiones empezaron a bombardear Berlín. Era el comienzo del fin: Alemania había perdido la guerra.

La derrota alemana

Negra leche del alba te bebemos de noche

te bebemos a mediodía la muerte es un maestro venido de Alemania

te bebemos en la tarde y la mañana bebemos y bebemos

la muerte es un maestro venido de Alemania sus ojos son azules

te hiere con una bala de plomo con precisión te hiere

un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete

azuza contra nosotros sus mastines nos sepulta en el aire

juega con las serpientes y sueña la muerte es un maestro venido de Alemania.

PAUL CELAN, Todesfuge

«Hoy, Día D», ha dicho la BBC al mediodía, y con razón: «Éste es “el día”». ¡El desembarco ha comenzado! Transmisión inglesa en alemán, holandés, francés. Transmisión inglesa en alemán a las once: discurso del comandante en jefe, el general Dwight Eisenhower. A mediodía, en inglés: la lucha dura empezará ahora, pero después de ella, la victoria. El año 1944 es el año de la victoria completa. ¡Buena suerte!

Diario de Ana Frank, martes, 6 de junio de 1944

Efectivamente, el 6 de junio de 1944 los aliados occidentales comenzaron la invasión de Europa. Bajo el comando general de Dwight Eisenhower, cientos de miles de hombres desembarcaron en las costas francesas de Normandía, mientras los aviones dejaban caer miles de paracaidistas detrás de las filas alemanas. Era el esperado «Día D». A las nueve de la mañana, las defensas alemanas habían sido quebradas y la cabeza de playa se había consolidado. «Transmisión de la BBC: once mil aviones dejan constantemente caer tropas en paracaídas detrás de las líneas», escribe Ana Frank, «cuatro mil navíos, más pequeñas embarcaciones, aseguran el servicio constante de transporte de tropas y de material entre Cherburgo y Le Havre. Las operaciones de las tropas inglesas y norteamericanas han comenzado. Discursos de Gerbrandy, del primer ministro de Bélgica, del rey Haakon de Noruega, de De Gaulle para Francia, sin olvidar el de Churchill». Más y más tropas desembarcaban en Normandía y la aviación seguía bombardeando el imperio nazi —cada vez más chico—. El 25 de agosto de 1944 era liberada París. Siguió el sur de Francia y el valle del Ródano. Muy pronto las posiciones alemanas colapsaron en el norte de Francia y, el 29 de agosto, los aliados entraban en Bruselas.

También se progresaba desde el Sur. Desde septiembre del 43, las tropas aliadas cruzaron el estrecho de Messina, pusieron su pie en Europa continental y empezaron a avanzar hacia el norte por la península italiana.

Desde el Este, el Ejército Rojo, en junio del 44, alcanzó las orillas del Vístula. El 31 de junio del 44 llegaron a Varsovia y se detuvieron por seis meses, dejando tranquila y siniestramente que los alemanes destruyeran la insurrección polaca.

Alemania, felizmente, se derrumbaba: los aviones aliados bombardeaban Berlín, las fábricas de aviones y las refinerías de petróleo alemanas. A principios de 1945, el sistema de transportes del Tercer Reich ya estaba paralizado. En enero del 45 cayó Varsovia en poder de los rusos, que en pocos días más hicieron pie en Alemania.

Los aliados se acercaban por el oeste también: en la noche del 22-23 de marzo cruzaron el Rin y, en abril, el Elba, mientras los soviéticos llegaban a los suburbios de Berlín en ruinas.

El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker, mientras las tropas soviéticas estaban apenas a un kilómetro de distancia. Su sucesor Doenitz (luego juzgado y ejecutado en los juicios de Nuremberg) firmó la rendición incondicional de Alemania en la medianoche del 8 de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial —o por lo menos su parte europea— había terminado.

La guerra provocada por Hitler fue probablemente la más destructiva de la historia: en 1945, cincuenta países se habían unido a los aliados y movilizaron sesenta millones de personas, de los cuales por lo menos diez millones murieron, aunque las cifras de China y URSS son vagas. Nueve países se habían unido al Eje y movilizado treinta millones de hombres, de los cuales por lo menos seis millones murieron. El total de los explosivos que se usaron fue de seis millones de toneladas de TNT. Las bajas civiles debido al hambre, enfermedades, bombardeos y campos de exterminio, fueron aun mayores; el mundo entero se vio envuelto en una vasta maquinaria de conflicto. Las atrocidades cometidas por los nazis establecieron un antes y un después en la historia de la barbarie humana, bien nutrida por cierto.

Quedaba Japón y la guerra en el Lejano Oriente. Los norteamericanos avanzaban de isla en isla a costa de grandes pérdidas humanas. Por el otro lado, los ejércitos soviéticos, liberados del frente alemán, se preparaban para la invasión de Manchuria, ocupada por los japoneses.

Lo cierto es que, a esa altura, Japón ya estaba derrotado. Los bombardeos habían dañado completamente su capacidad de guerra y sus ejércitos cedían. Lo cual no significa que las cosas fueran fáciles; el alto mando japonés no aceptaba los términos de rendición incondicional exigidos por los aliados. La derrota final era segura, pero la invasión y ocupación de Japón iban a ser sangrientas y costosas.

Más brillante que mil soles

Yo soy el Tiempo que creciendo avanza y arrebata todo.

Yo soy la Muerte que estremece los mundos.

BHAGAVAD-GITA

Volvamos, entonces, a lo nuestro. En julio de 1945 —la guerra en Europa ya había terminado— la bomba atómica estaba lista para ser probada y la fecha del ensayo fue fijada para el 16 de ese mes.

Los científicos estaban tan seguros sobre la bomba de uranio que no la probaron, pero sí la de plutonio y su delicado mecanismo de detonación. La prueba se llamaría «Trinity», nombre tomado de un soneto de John Donne, cuya poesía religiosa Oppenheimer andaba leyendo por esos días.

En mitad del desierto, trescientos cincuenta kilómetros al sur de Los Álamos, en un lugar muy apropiadamente llamado «Jornada del Muerto» desde los tiempos de los españoles —lleno de escorpiones, víboras de cascabel y tarántulas—, se montó una torre de acero sobre una base de hormigón. A treinta metros de altura, había una plataforma donde se instaló el artefacto de plutonio.

A quince kilómetros, en cada dirección, se pusieron puestos de observación para aquellos que tendrían el raro privilegio de presenciar el experimento en mayor escala de la historia humana.

A las dos de la mañana, todos los participantes estaban en su lugar, en el campo base. A las 5:29 el artefacto estalló:

El general Thomas Farrell, una de las figuras fuertes del proyecto Manhattan, pensó:

Todo el lugar se iluminó con una luz impresionante, de una intensidad mucho mayor que el mediodía… treinta segundos después de la explosión, la presión del aire que nos empujó a los unos contra los otros nos hizo pensar que habíamos desatado fuerzas solamente reservadas al Todopoderoso.

El físico Hans Bethe, que había descifrado el funcionamiento de las estrellas, pensó:

Parecía como un gigantesco flash de magnesio que se mantuviera por uno o dos minutos, aunque fueron en realidad uno o dos segundos.

Emilio Segrè, que había descubierto el tecnecio, y ayudado a completar la Tabla Periódica, pensó:

Lo más impresionante fue la brillante luz. Yo estaba anonadado por el espectáculo. El cielo entero se inundó de una luz brillante. . . Por un momento creí que la explosión podía incendiar la atmósfera entera y terminar con el planeta, aunque sabía positivamente que no era posible.

Isidor Isaac Rabi, que había estudiado como nadie el momento magnético de los átomos, pensó:

Había nacido algo nuevo, una nueva forma de control, una nueva forma de conocimiento que el hombre había adquirido sobre la naturaleza.

Y era cierto: los átomos, que Demócrito se imaginó como esferas compactas y que Newton quiso — y no pudo— someter a las leyes de la gravitación, los átomos teóricos de Dalton, los átomos llenos de Thomson con electrones incrustados, los átomos vacíos que Rutherford imaginó como sistemas solares en miniatura, el átomo que Bohr disciplinó y sometió a las leyes cuánticas, el átomo radiante de María Curie, el átomo que Heisenberg redujo a la incertidumbre, el que Fermi bombardeó sin piedad y Lise Meitner y Otto Hahn lograron partir en dos, el átomo cuyo secreto descubrieron Meitner y Frisch, los átomos estrujados, investigados, perseguidos, adivinados, anhelados, teorizados por legiones de científicos a lo largo de cincuenta años de esfuerzo intelectual, en apenas millonésimos de segundo se partieron y liberaron la energía almacenada en doce millones de millones de millones de millones de núcleos de plutonio, produciendo una pavorosa explosión equivalente a veinte mil toneladas de TNT, el explosivo más poderoso hasta el momento.

El estallido —que fue cuatro veces mayor que lo esperado— indicaba, en efecto, el comienzo de algo nuevo: las fuerzas del microcosmos —las más duras e intensas del universo— irrumpieron en el mundo en el desierto de Nuevo México. La guerra estaba ganada, pero el mundo ya no volvería a ser el mismo.

Tal vez fue lo que pensó Oppenheimer cuando, tras el estallido, recordó un pasaje del Bhagavad-Gita, el libro sagrado del hinduismo.

Si una luz más brillante que mil soles

irrumpiera de pronto en los cielos

sería parecida

al esplendor del Altísimo.

Hiroshima

Era temprano, la mañana parecía quieta, cálida y bella.

Del diario de MICHICHIKO HACHIYA, médico del hospital de Comunicaciones de Hiroshima

En la primavera de 1945, un grupo especial dentro del proyecto Manhattan se dedicó a elegir un blanco para el primer empleo de la bomba atómica: las ciudades posibles fueron Hiroshima, Kokura, Nigata, Nagasaki y Kyoto, la ciudad japonesa de los templos. Finalmente, Kyoto se tachó de la lista, pero las otras fueron cuidadosamente mantenidas aparte de los bombardeos. Se entiende: el lanzamiento de la bomba atómica, la prueba de la nueva arma, cínicamente debía hacerse sobre una ciudad intacta.

El 30 de junio de 1945 los habitantes de Hiroshima eran poco más de doscientos cuarenta y cinco mil. Alemania ya se había rendido, y Japón —la única de las potencias fascistas aún en guerra— era forzado a retirarse de los territorios ocupados; los aliados habían recuperado las Filipinas y se combatía tenazmente en Okinawa. La aviación japonesa estaba destruida y la economía del Japón, en ruinas. Muchas ciudades japonesas, como Tokio, habían sido terriblemente bombardeadas. Pero sobre Hiroshima no había caído bomba alguna, o tan pocas que parecían haber sido arrojadas por error.

El gobierno japonés inició un discreto movimiento para que el gobierno ruso actuara como mediador ante los aliados y pidiera la paz. El partido militarista, por su parte, presionaba al Emperador Hirohito para que siguiera la lucha.

Minutos antes de las tres de la mañana del 6 de agosto de 1945, el Enola Gay, bombardero B-29 de la Fuerza Aérea norteamericana despegó de la base situada en Tinian, en las islas Marianas. Estaba ligeramente sobrepasado en peso: a bordo llevaba a «Little Boy», una de las tres bombas atómicas fabricadas por los Estados Unidos. Era un artefacto de más de cuatro toneladas de peso —el avión estaba tan sobrecargado que a duras penas pudo levantar vuelo—, tres metros y medio de largo y unos setenta y cinco centímetros de diámetro, que había sido transportada desde los Estados Unidos a Tinian por partes, en un acorazado pesado y varios aviones.

A las 8:40, el Enola Gay se acercó a Hiroshima, volando a unos cinco mil metros de altura. Ningún avión japonés trató de interceptarlo ni recibió fuego antiaéreo. Poco después de las nueve, el Enola Gay dejó caer la bomba e inmediatamente se alejó para escapar del fuerte impacto convectivo de la explosión. Cuarenta y tres segundos más tarde, la bomba atómica explotó, a seiscientos metros de altura sobre el hospital Shima, con una potencia equivalente a 12.500 toneladas de TNT.

Yo me había levantado de una silla para hablar por teléfono. La casa quedó llena de un fuego amarillo y el fuego se volvió después azul, y el azul se hizo rojo hasta que la ciudad tan clara y sin nubes esa mañana, se hundió de pronto en una noche sucia,

contó el señor Michiyoshi Nakushina, que era un comerciante de sake en 1945.

Cuando miré hacia el cielo vi un estallido de luz blanca y el verde de las plantas, envuelto en esa luz, las hacía parecer hojas secas,

recordó una chica que tenía 5 años aquel 6 de agosto.

Acompañando a ese estallido de luz, hubo un estallido de calor: la temperatura en las inmediaciones de la explosión se elevó de tal manera que una enorme lengua de fuego envolvió a la ciudad. Los pájaros, los insectos y las personas situadas cerca del epicentro de la explosión se carbonizaron en el acto.

En sólo un instante, la ciudad entera se convirtió en un montón de ruinas. A los treinta minutos de la explosión se inició el incendio con una tormenta de fuego que alcanzó una velocidad de dieciocho metros por segundo en dos o tres horas. Entre las once de la mañana y las tres de la tarde, un violento torbellino avanzó desde el centro de la ciudad hacia la parte norte. En un radio de dos kilómetros de la explosión todo había quedado destruido por el estallido y en un radio de trece kilómetros, todo lo existente fue arrasado por la tormenta de fuego. Entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde empezó a caer una lúgubre lluvia negra con materiales radiactivos.

El número de víctimas fue aterrador. Fueron afectadas directamente 350 mil personas, entre la población estable y la transitoria, entre la que había muchos coreanos llevados para el trabajo obligatorio en Japón. Para el 31 de diciembre habían muerto 140 mil personas, ya fuera a causa de la radiación o de la onda de calor (de tres a cuatro mil grados en el centro de la explosión y 570 grados a un kilómetro de distancia).

Los que fueron lesionados por las radiaciones sufrieron depresión de la médula ósea, falta de glóbulos blancos, desprendimiento de cabellos, náuseas, vómitos, aunque los testimonios son confusos, ya que los moribundos muchas veces no estaban en condiciones de describir sus síntomas.

La situación empeoró aún más porque la mayoría de los establecimientos hospitalarios estaban cerca del centro de la ciudad y fueron arrasados por el estallido. Mucha gente pereció en el caos generado, y en las filas de gente que huía del avance de las lenguas de fuego buscando desesperadamente refugio en el agua. De 76 mil edificios que había en Hiroshima, setenta mil fueron dañados, de los cuales 48 mil por completo.

No hay estimaciones exactas de la cantidad de muertes, dado que muchas se produjeron después, debido a efectos secundarios de la radiación, aunque a los cinco años las muertes debidas a los efectos secundarios de la bomba podían estimarse en doscientas mil. Cerca del epicentro, en algunas paredes que se conservaron en pie, quedaron registradas las sombras de las personas que fueron evaporadas por el calor.

El gobierno japonés no reaccionó inmediatamente: la destrucción de Hiroshima había sido tan completa que las noticias tardaron un día entero en llegar al Palacio Imperial y al Alto Mando. Nuevamente se reanudó la lucha de facciones: mientras el Emperador quería la rendición, el partido militar no se tomaba muy en serio la nueva arma y proponía una resistencia prolongada. El 9 de agosto, «Fat Man», una segunda bomba atómica (esta vez de plutonio) estalló sobre Nagasaki matando a setenta mil personas.

Ante lo cual, el emperador Hirohito tomó su decisión independientemente de los comandos militares, y a través de Suiza, hizo una oferta de paz aceptando los términos de la declaración de Postdam: esto es, rendición incondicional. Ahora sí, la guerra había terminado. Detrás quedaban las ruinas humeantes del desastre, los campos de concentración, las cámaras de gas, las ciudades en ruinas, los pueblos desarticulados, las economías europeas destruidas, las masacres de Manchuria.

E Hiroshima.

En el desierto de Nuevo México, la explosión de «Trinity» y el hongo nuclear de malvada belleza podía considerarse un triunfo del intelecto humano: «física grandiosa», como había dicho Fermi alguna vez. La destrucción de Hiroshima y las personas quemadas y vagabundeando aterrorizadas con su piel a cuestas eran ya otra cosa muy distinta.

Kokura

Nadie recuerda el nombre de Kokura.

Kokura está en el noroeste de la prefectura de Fukuoko

en la isla de Kyushu.

¿Pero quién conoce el nombre de Kokura?

En 1933 se construyó un arsenal, y desde entonces

la ciudad se volvió un punto estratégico.

Y nadie oyó hablar de Kokura.

La gente de Kokura siguió viviendo como hizo siempre,

y los días amanecieron y terminaron, como siempre.

Y el tiempo pasó y la gente nació y murió, como fue siempre.

Y en 1963 Kokura y cinco ciudades cercanas se fundieron

en una nueva ciudad que se llamó Kitakyushu.

Y el nombre de Kokura dejó de figurar en los mapas

Kitakyushu es ahora un gran centro de comercio

con más de un millón de habitantes.

Y nadie hablará más de Kokura.

Nadie habla de Kokura, nadie

la recuerda, y sin embargo

la segunda bomba atómica

la que hizo estallar en pedazos Nagasaki

esa misma

no estaba destinada a Nagasaki

sino a Kokura.

El avión se llamaba

¿cómo se llamaba el avión?

Bock’s Car, eso es,

está bien que lo recuerden,

y a bordo

instalaron la bomba de plutonio

y alzó vuelo

tres días después de Hiroshima

alzó vuelo, alzó vuelo, poco antes

de las cuatro de la mañana de un amanecer de Tinian

navegando hacia el Sol

alzó vuelo, alzó vuelo

hacia Kokura.

Y voló.

Y voló.

Y voló.

Entre las ocho y las nueve menos diez

dio vueltas sobre Yakoshima

esperando a sus escoltas

uno de los cuales no llegó

y sin él

sin esperarlo

siguió vuelo hacia Kokura.

Y voló.

Y voló.

Y voló.

¿Cómo sería ese día? No lo sé.

¿Qué destino tenía en el almanaque del tiempo?

¿Quién decidió que sobre Kokura hubiera nubes bajas?

Y voló.

Y voló.

Y voló.

El avión llegó a las diez menos diez.

Y voló y voló, en círculo, esperando

que el cielo se despejara.

Ese día los habitantes de Kokura

habrán mirado el cielo, y dicho, «¡qué día gris

sobre el fondo gris de la guerra!».

Algunos habrán dicho: «aquellas nubes

no nos dan tregua

¿no podrían mostrarnos un poco el Sol

sobre el fondo gris de la guerra?».

Y por encima de esas nubes

un avión, ¿cómo se llamaba?, el Bock’s Car

con una bomba atómica ya lista

volaba

y volaba

y volaba

dando vueltas y vueltas en círculo, esperando

que las nubes se abrieran.

¿Cuántos habitantes de Kokura habrán mirado al cielo

deseando que el cielo se despejara,

como lo esperaba el piloto?

Pero nada, la meteorología inclemente

no dio tregua, y para tristeza

de los habitantes de Kokura

el tiempo no mejoró

y como no había esperanzas ni noticias de un cielo despejado

el avión dejó de dar vueltas en círculos

y voló

y voló

y voló

hacia Nagasaki.

Los habitantes de Kokura vivieron porque ese día estaba nublado.