CAPÍTULO 38

En busca del origen

Vamos a abandonar por un rato los protones, neutrones, quarks, neutrinos y el núcleo del átomo, para centrarnos en un tema del que quería hablarles antes de que esta historia termine: la exploración del pasado humano y las investigaciones alrededor del origen del hombre, que obviamente están conectadas entre sí.

El siglo XIX rompió de una vez por todas con la cronología bíblica que remontaba la edad de la Tierra al 4004 antes de nuestra era, lo cual ya no daba para mucho en un siglo (el XIX) que se creía con la suficiente potencia intelectual como para rebasar todos los límites: ya vimos cómo los astrónomos expandían el universo conocido; los geólogos, los horizontes de nuestro planeta; el darwinismo, los confines de la biología; los físicos y los químicos, el corazón de la materia. El cocktail era explosivo y no podía sino, más temprano que tarde, estallar (aunque, créase o no, la cronología bíblica subsistió para muchos hasta avanzado el siglo XX).

El descubrimiento del pasado deparó muchas sorpresas: por un lado, hizo retroceder la historia conocida, englobando a los tiempos míticos; por el otro desenterró (literalmente) todo un inmenso período de la experiencia humana —que ocupa nada menos que el 99 por ciento de su historia— y, en última instancia, fue mucho más allá, rastreando los orígenes biológicos de nuestra especie.

Desde que la burguesía irrumpió, allá por el Renacimiento, iniciando el proceso que hoy llamamos globalización —y que no es otra cosa que la unificación del mundo, por la fuerza o la persuasión, bajo la cultura y la tecnología occidentales— los ojos habían estado puestos en el futuro.

Sin embargo, una serie de acontecimientos y descubrimientos obligó, en el siglo XIX y luego en el XX, a volver esos mismos ojos al pasado, donde se escondían riquezas enormes que nos permitirían comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Curiosamente, empezó a abrirse paso la idea de que nuestro futuro estaba atado al pasado, que lo que seríamos tenía que ver con lo que fuimos, que somos criaturas no sólo culturales sino biológicas, y que todos esos aspectos están relacionados. Muchas disciplinas convergerían en la empresa. El pasado era una de las piezas faltantes del rompecabezas. Pieza que la arqueología, una ciencia de la que poco y nada hemos hablado hasta ahora, se encargaría de proveer.

La arqueología y el azar

Cuando Howard Carter (1874-1939) inició sus excavaciones en Egipto sabía perfectamente lo que estaba buscando: la tumba de Tutankamón, un insignificante faraón egipcio que sucedió a la revuelta contra el gran Amenofis IV y su visionaria revolución religiosa monoteísta del año 1347 a. de C (que se tradujo también en un movimiento pictórico naturalista).

Pero no siempre es así, y de hecho podría decirse que la arqueología le debe mucho (mucho más de lo que quisiera, seguro) a la casualidad. Mary Leakey, una conocida arqueóloga inglesa casada con un arqueólogo y madre de otro, dijo una vez: «En esta ciencia, uno nunca sabe qué es lo que va a buscar ni lo que va a encontrar». Así es la historia: el primer «arqueólogo», un campesino italiano que en 1709 se puso a cavar un pozo en su granja del sur de Italia, sabía perfectamente lo que estaba buscando (agua), pero en su lugar encontró algo que hubiera llamado la atención de cualquiera: una ciudad.

En realidad, estoy exagerando un poco. Lo que encontró fueron fragmentos de una escultura de mármol, pero un príncipe italiano —Italia no era un país por aquel entonces, sino un amontonamiento de regiones— oyó hablar del hallazgo, compró la zona y contrató trabajadores para que ensancharan el pozo vertical ya cavado y luego iniciaran un túnel horizontal. A medida que avanzaban, encontraron diversas esculturas representando mujeres: el túnel había ido a desembocar, de purísima casualidad, directamente en el teatro de la ciudad de Herculano, sepultada más de 1.600 años atrás, junto con Pompeya, por una erupción del Vesubio.

Las noticias sobre las ciudades enterradas se difundieron rápidamente, al punto que el rey italiano Carlo III mandó llamar a un ingeniero español para que excavara y extrajera cada uno de los tesoros con el un tanto egomaníaco objeto de integrar su museo privado. Apenas es necesario decir que el resultado fue un desastre para las ruinas, igual que lo fueron las excavaciones llevadas a cabo casi un siglo más tarde por los franceses durante las guerras napoleónicas que asolaron Italia. Frescos y estatuas fueron sacados de sus sitios, y se dejaron al aire edificios que, lentamente, empezaron a arruinarse. Recién en 1861 el rey de Italia, Víctor Manuel II, emprendió excavaciones con criterio moderno y conservacionista.

Así y todo, el «método arqueológico» de excavar pozos de agua inaugurado por aquel ignoto campesino italiano siguió dando frutos hasta bien entrado el siglo XX: en 1974, en la república Popular China, un grupo de campesinos cavaba pozos de agua cerca del mausoleo de Qin Shihuangdi (que en el año 221 antes de Cristo se proclamó primer emperador de la China unificada y que, dicho sea de paso, fue el constructor de la Gran Muralla) cuando encontraron varias figuras de terracota de tamaño natural que representaban guerreros. Fue la señal para que los arqueólogos profesionales se lanzaran sobre el asunto, que terminó dando sus jugosos frutos: se encontraron seis mil estatuas de soldados (en tamaño natural), seis carrozas, y mil cuatrocientas estatuas de jinetes, todo ello en terracota. Más tarde aparecieron setenta y tres figuras de soldados-guardianes de los comandantes de las carrozas. Cada uno de estos soldados tenía un rostro distinto (lo cual sugiere que fueron modelados sobre personas reales) y con rasgos correspondientes a las diferentes nacionalidades que poblaban el Celeste Imperio, sugiriendo la variedad de elementos que conformaban el ejército imperial.

En realidad no sólo los pozos de agua dieron una mano a la arqueología: cuatro años después del múltiple descubrimiento en China, en México D. F., unos obreros que trataban de abrir un pasadizo para tender cables de electricidad encontraron un enorme disco de piedra con figuras grabadas, y reconocieron en ellas imágenes de la diosa azteca de la Luna. En un santiamén llegaron los arqueólogos (siempre atentos a estos llamados de emergencia) y el tendido eléctrico quedó olvidado. Justificadamente, por cierto: durante cuatro siglos, Tenochtitlán, la ciudad capital del imperio azteca, había estado enterrada debajo de la ciudad de México y ahora aparecían, gracias al capricho del azar, las ruinas del templo de Huitzilopochtli (dios azteca de la guerra).

El descubrimiento de Troya

Los desentierros de Pompeya, de Herculano, de Tenochtitlán, fueron empresas que indagaron en los tiempos históricos, ya bastante bien conocidos por la literatura de la época. El siguiente paso en la búsqueda del pasado consistió en ir en pos de los tiempos míticos.

Vale, para ello, una aclaración. La arqueología es hoy una ciencia perfectamente reglamentada y las expediciones que cada tanto desentierran los restos de una cultura pasada, que andan tras las huellas de poblaciones de la Edad de Piedra, o que intentan reconstruir el tipo de agricultura practicada por determinados pueblos, están sujetas a una rigurosa disciplina. El terreno que se explora es medido al milímetro, la tierra se tamiza, y los arqueólogos actúan como si sus ojos fueran lupas capaces de captar hasta el más mínimo detalle.

Sin embargo, no fue ése el método que adoptó Heinrich Schliemann (1822-1890), quien practicó una arqueología que si bien fue ingenua, brutal y destructiva, abrió nuevos horizontes para la investigación. Schliemann fue un arqueólogo aficionado en una época en que no abundaban —o mejor dicho casi no existían— los arqueólogos profesionales y la historia de su vida tiene aires de aventura. Fue un perfecto modelo del self-made man: hijo de un padre pobre y borracho, incapaz de darle educación, consiguió entrar como aprendiz de empleado de comercio con un sueldo de pocas monedas y por las noches estudiaba lenguas. A los veinte años dominaba siete idiomas, a los veinticinco ya era un avezado comerciante, a los treinta era rico, a los cuarenta y cinco era millonario y decidió poner en práctica el proyecto que lo había perseguido siempre: encontrar las ruinas de la ciudad de Troya, escenario de la Ilíada y punto de partida de la Odisea.

Aunque algunos osados habían explorado las costas de Turquía en busca de las ruinas de la ciudad perdida, la posición oficial de la época consideraba los relatos homéricos como leyendas sin valor histórico comprobable. En efecto, no había ningún indicio concreto que permitiera deducir que la ciudad de Troya había existido alguna vez, o que la guerra de Troya hubiera tenido lugar. En la Antigüedad, por el contrario, se tomaba a los poemas homéricos como historia pura: los romanos llegaron a fundar incluso una ciudad, «Nueva Ilión», cerca de la colina de Hissarlik —actual Turquía— , supuesto emplazamiento de la supuesta ciudad. No era un gesto menor, dado que los romanos se consideraban descendientes de Eneas, ese príncipe troyano que logró huir de la ciudad en llamas, como cuenta Virgilio en el Canto II de la Eneida.

Contra toda evidencia, y con la fe de los fanáticos, Schliemann creía en la verdad literal de los poemas de Homero, e Ilíada en mano recorrió todos los sitios «probables», hasta decidirse por la tradicional colina de Hissarlik.

En 1870 inició la excavación: fue el primer intento arqueológico de tal envergadura (tanto por sus objetivos como por su magnitud). Al cabo de tres temporadas, y tras extraer cientos de miles de metros cúbicos de tierra, mostró al mundo asombrado que dentro de la dichosa colina se escondían no una sino siete ciudades superpuestas, cada una de ellas construida sobre las ruinas de la otra. Parece ser que eran épocas en que la completa destrucción de ciudades era un deporte mucho más asiduamente practicado que hoy en día (aunque no fue completamente abandonado, por cierto y por desgracia).

En uno de los estratos, Schliemann encontró una sustancial acumulación de objetos de oro y en 1873, sin vacilar, proclamó que había descubierto el «Tesoro de Príamo» (rey de Troya en la Ilíada y padre del héroe troyano Héctor, a quien mata Aquiles) y decidió que los restos de la tercera ciudad, contando desde la más antigua, correspondían a la Troya de Homero. En realidad, se equivocó: la ciudad homérica corresponde, según se cree hoy, al sexto estrato, contando desde abajo. La ciudad que Schliemann confundió con Troya debió ser por lo menos mil años más antigua.

Los descubrimientos de Schliemann en Hissarlik, junto a los que posteriormente llevó a cabo en Micenas, transformaron la imagen que los historiadores tenían de la evolución histórica de Grecia. Se solía fijar el punto de partida de la cronología en la Primera Olimpíada, en el año 776 antes de Cristo, aproximadamente. A partir de Schliemann, la historia griega retrocedió dos mil años de un solo saque.

Así, los hallazgos de un arqueólogo aficionado proporcionaron a la ciencia naciente un poderoso impulso, que rebotó en descubrimientos también espectaculares: en 1900, Sir Arthur Evans desenterró el palacio de Cnossos, en Creta, sede de una cultura (minoica) que dominó el mar Egeo mil quinientos años antes de la Era Clásica. En 1922, Carter, a quien ya nos hemos referido, encontró en Egipto la tumba intacta del faraón Tutankamón. Pero ninguna de estas hazañas puede, probablemente, compararse a la que realizó Schliemann, al rescatar aquella ciudad que inspiró la Ilíada y la Odisea, los dos pilares de la literatura y la cultura europeas.

La epopeya de Schliemann tuvo la particularidad de ser seguida por la prensa mundial, que mediante el telégrafo informaba día a día los descubrimientos y los fracasos. Pero los periodistas, siempre ansiosos, no están hechos para los tiempos de la arqueología: cuando en Tirinto, península del Peloponeso, las excavaciones avanzaban a paso de arqueólogo (lenta y cuidadosamente), el corresponsal del New York Times anunció que a Heinrich se le había acabado la suerte. Suerte que, en realidad, recién había comenzado: pocos días después se produjo el más espectacular de sus hallazgos, los restos de un palacio que rivalizaba con los hallados en Troya o Micenas. Así pues, Schliemann desenterró la edad mítica y la incluyó en la epopeya humana.

Y mientras la prensa transmitía los vistosos descubrimientos de Schliemann, había otro proceso, algo más silencioso, en marcha: el descubrimiento de la prehistoria.

El descubrimiento de la prehistoria

Junto con las plantas, animales y minerales que los pioneros, exploradores y naturalistas traían a Europa a partir del siglo XVI, llegaban también objetos producidos por la mano del hombre que iban a parar directamente a las «vitrinas de curiosidades», convirtiéndose en piezas de mobiliario habituales en los hogares de los ricos y los poderosos a partir del Renacimiento. Así nacieron las grandes colecciones de palacios y monasterios: las de los Uffizi y Pitti de Florencia, el Louvre de París, El Escorial cerca de Madrid y otras en las capitales ducales como Dresde.

Pero en el siglo XVIII apareció en Europa otro tipo de colección: el museo público, que exigía nuevas maneras de clasificar. Hasta entonces, la atención estaba concentrada en los objetos considerados bellos, como antiguos cetros y estatuillas de oro o algún instrumento científico raro. No serían esos objetos sino los más comunes y prosaicos los que abrirían los ojos a la prehistoria, aquel período previo a la escritura que, como ahora sabemos, representa el 99 por ciento de la historia humana.

Por una serie de circunstancias, el papel crucial lo jugó no un científico sino un hombre de negocios danés, Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865). Había sido educado en el mundo de los negocios, pero casualmente conoció a la familia de un coleccionista que había estado destinado en París durante la Revolución Francesa y había llevado de vuelta a su país varias colecciones compradas a la —con muchísima razón— asustada nobleza. Esas piezas, junto a otras que fue agregando, fueron el punto de partida de una importante colección de todo tipo de objetos que de una manera u otra había que clasificar para exhibir en un museo público.

Thomsen puso manos a la obra sin nada que le sirviera de guía y ordenó los objetos guiándose por el sentido común y agrupándolos según el material del que estaban hechos. Luego los subdividió según su uso, ya fuera como armas, herramientas, recipientes para alimentos, u objetos religiosos.

Cuando abrió el museo al público, en 1819, los visitantes vieron los objetos repartidos en tres vitrinas. La primera contenía objetos de piedra; la segunda, de bronce y la tercera, de hierro. Este ejercicio de clasificación y ordenamiento llevó a Thomsen a sospechar que los objetos hechos con los mismos materiales podían ser restos de la misma era. Su perspectiva de aficionado decía que los objetos de piedra podían ser más antiguos que los de bronce, y que éstos a su vez debían ser más antiguos que los de hierro.

Thomsen no tenía la suficiente formación académica. Así y todo, dio a luz finalmente un libro Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (Guía de las antigüedades escandinavas) en el que difundió por toda Europa su división entre edades (de piedra, de bronce, de hierro). La adaptación del esquema de las tres edades a todo el pasado humano de Europa no fue tarea fácil, pero fue el primer intento serio de ordenar la prehistoria, además de que orientó a los arqueólogos en la busca ya no de grandes palacios sino de objetos insignificantes y cotidianos, para lo cual era necesario revolver, como ellos mismos decían, «en los montones de basura del pasado». Así, se descubrió que la prehistoria visible sólo era la punta de un iceberg gigantesco que, más tarde, habría de dividirse en subperíodos. Y todo arrancó de aquellas tres vitrinas.

El hombre de Neandertal

El descubrimiento de la prehistoria pronto se vería eclipsado por nuevos hallazgos que harían retroceder la experiencia humana mucho más atrás.

Durante el verano de 1856, una cuadrilla de obreros estaba trabajando en una cantera, a orillas del río Dussel, en un lugar donde el río atraviesa un valle angosto (el valle del Neander, o Neandertal— de tal, valle—, que tiene la rara particularidad de ser la traducción griega del nombre Neumann —hombre nuevo—). A unos veinte metros de altura sobre el río había unas pequeñas cuevas; los obreros volaron una y, al excavar los restos, encontraron unos huesos que tiraron entre los escombros.

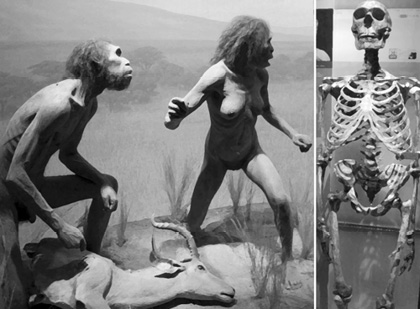

EL HOMBRE DE NEANDERTAL. ESQUELETO Y RECONSTRUCCIÓN

El dueño de la cantera pensó que debía tratarse de los restos de un oso y entregó los pocos huesos recuperados a un profesor de ciencias naturales de la localidad, quien comprendió enseguida que se trataba de los restos de un hombre arcaico jamás visto. Probablemente se tratara de un sobreviviente del Diluvio Universal, pensó el hombre (¡en 1856!), y se los llevó al gran anatomista Hermann Schaafhausen, de la Universidad de Bonn, que también confirmó que se trataba sin duda de los restos de un hombre arcaico. La opinión fue muy controvertida, puesto que hubo quienes atribuyeron las diferencias en el esqueleto a deformaciones debidas al raquitismo, golpes y artrosis, y no faltó quien dijera, basándose en quién sabe qué evidencias, que se trataba de un cosaco que, herido en una batalla contra Napoleón, se había arrastrado hasta la cueva: las piernas arqueadas daban cuenta de toda una vida pasada a caballo. Nada menos que Rudolf Virchow, que había fundado la «república celular» (¿se acuerdan?) dijo que se trataba de un idiota patológico, que debía haber recibido muchos golpes a lo largo de su vida.

En realidad, para ese entonces ya había habido un par de hallazgos por el estilo (uno en Lieja en 1829, otro en 1848 en Gibraltar) pero no se les había prestado demasiada atención. Ahora, con toda la atención que se merecía, hacía su entrada triunfal el hombre de Neandertal, especie que habitó el mundo hasta hace unos 28 mil años atrás y que, incluso, convivió y hasta tuvo descendencia con individuos de la especie Homo sapiens. Los neandertales despertaron la curiosidad de todos los estudiosos del pasado humano, porque durante mucho tiempo fueron la única otra especie humana que se conocía, pero a pesar de que se descubrirían otras especies humanas fósiles, los neandertales siguen siendo los más estudiados, y los que más controversias generan.

Sólo faltaban tres años para que Darwin publicara El origen de las especies, que ordenaría conocimientos hasta entonces dispersos y colocaría la historia del hombre en conexión con el resto de la biología, permitiendo explicar hallazgos tan sorprendentes.

El origen de las especies y el origen del hombre

Si bien ya había habido algunos antecedentes (el enciclopedista romano Caius Plinius Secundus había llamado a los grandes monos de África «hombres con cara de animal»; Linneo había reunido a los hombres y a los simios en un mismo grupo taxonómico, y Lamarck había insinuado la idea de un parentesco entre ambos), con la obra de Darwin los alcances del problema cambiaron fundamentalmente. El nexo del hombre con el resto del reino animal ya no era forzado sino que resultaba perfectamente lógico, puesto que se lo entendía como la consecuencia de un proceso y principio general: la evolución por selección natural. Con una osadía abrumadora, la obra de Darwin hizo ingresar al hombre en el mundo zoológico, al sugerir que no había nada que indicara que no estaba sujeto a las leyes de la evolución.

Darwin, no obstante, fue prudente y esquivó como pudo un tema tan sensible, diciendo apenas que su teoría «arrojaría un día luz sobre el origen y la historia del hombre». Y punto. Pero otros investigadores (como Charles Lyell —el gran geólogo, partidario del uniformitarianismo, que había ayudado a plantear el escenario para que Darwin desplegara su teoría— y Thomas Huxley —uno de los grandes defensores públicos de la teoría de la evolución, al punto que se lo llamaba «el bulldog de Darwin»—) fueron más allá.

Lyell reunió pacientemente pruebas en favor de la elevada edad del género humano, comprobada por los hallazgos del francés Jacques Boucher de Perthes, uno de los primeros arqueólogos modernos, que había encontrado pedernales y otros instrumentos del hombre prehistórico en sedimentos pliocénicos (de unos 3 millones de años de antigüedad).

Y si recuerdan, fue justamente Huxley quien tuvo el famoso debate con el obispo Willberforce, quien le preguntó si descendía del mono por parte de padre o de madre, a lo cual contestó que prefería descender del mono por parte de ambos antes de tener el cerebro atrofiado de su interlocutor. Su obra más importante, Evidence of Man’s Place in Nature (1863), fue una verdadera trinchera en la historia del darwinismo. En ella, mediante cuidadosos razonamientos basados en la anatomía y la embriología, Huxley defendía la teoría de la evolución aunque reconocía, en contra de quien la había postulado, la posibilidad de que en el desarrollo de la vida se hubieran producido variaciones repentinas. La verdad es que las pruebas estaban al alcance de cualquiera, y eso era lo que Huxley quería mostrar: en su estructura, los esqueletos del hombre y el gorila resultaban extraordinariamente similares; al mismo tiempo, los cerebros de los simios más desarrollados tenían menos diferencias con los cerebros humanos que las que podían presentar con un mono inferior (un lemúrido, por ejemplo). Y por si fuera poco, ahí estaba el famoso cráneo del «hombre de Neandertal», que reforzaba la convicción acerca del estrecho parentesco de nuestra especie con la de los primates.

Frente a este panorama, Darwin se vio en la obligación moral de decir algo al respecto. En 1871, de hecho, publicó un grueso volumen (The Descent of Man and Selection in relation to sex) en el que encaraba el problema de una manera (¿cómo decirlo?) más políticamente correcta, al menos, para los estándares de lo políticamente correcto en la sociedad victoriana: insistía menos en el parentesco con los monos e intentaba posicionar a la especie humana dentro de la clase, más general, de los mamíferos. Utilizando la extraordinaria herramienta de la anatomía comparada, la misma de la que se había valido Huxley, Darwin señalaba el insoslayable paralelismo entre el cuerpo del hombre y el del resto de los mamíferos: para cada órgano humano había un órgano equivalente en la estructura de estos últimos. Y las evidencias no se agotaban en la anatomía, como quedaba claro por el hecho de que el resto de los mamíferos y el hombre se mostraban vulnerables a enfermedades y parásitos en común.

Así y todo, no era fácil aceptar que el hombre formara parte de una cadena tan prosaica y terrenal. ¿No era evidente, acaso, que las cualidades morales e intelectuales eran absolutamente privativas de nuestra especie? ¿Se podía aceptar la existencia, en los animales, de algo parecido a la abstracción, la imaginación, la generalización? ¿Eran capaces de percibir la belleza? Darwin postulaba que, contra lo que el sentido común indicaba, todas estas facultades no eran específicamente humanas sino que aparecían, en forma rudimentaria, en algunos animales, para lo cual se valía de ejemplos que él mismo había vivido y que más o menos cualquiera podía identificar: la fidelidad de los perros, el uso de herramientas por parte de los simios, la obediencia de los elefantes, la ayuda que ciertas aves le prestaban a sus compañeras incapaces de valerse por sí mismas. La conclusión estaba al alcance de la vista: el ser humano —producto, como todos, de la selección natural— tenía diferencias marcadas con los animales, pero estas diferencias eran tan sólo de grado y no de esencia.

Si el hombre no hubiese sido su propio clasificador, no se le habría ocurrido crear para sí mismo un reino especial,

aseguraba.

El hombre, que por los siglos de los siglos había sido considerado el punto culminante de la creación, el eslabón infaltable y definitivo de la Gran Cadena del Ser, pasaba a ser uno más en la impersonal cadena evolutiva, gobernada por la también impersonal selección natural. Una vez derribado de su pedestal, era necesario trazar una genealogía del hombre. Y Darwin lo intentó, admitiendo que el antepasado de los humanos pertenecía al grupo de los antropoides. En este sentido, escribió:

Debemos reconocer, a lo que creo, que el ser humano, con sus nobles cualidades, con la consideración que siente por lo más desdichado, con la benevolencia que demuestra no sólo para sus semejantes y simpatía para con los seres vivientes más humildes, con su divina inteligencia que le permitió descubrir los movimientos y la constitución del sistema solar, debemos reconocer que con todas estas sublimes facultades el hombre lleva en su estructura somática el sello indeleble de su humilde origen.

Y mientras tanto…

Los hallazgos fósiles se multiplicaron: en 1891 Eugène Dubois encontró al hombre de Java (Homo erectus, de casi 2 millones de años de antigüedad) y, entre 1921 y 1937, al hombre de Pekín (de entre 500 mil y 200 mil años de antigüedad). Poco a poco, la idea de que el hombre era mucho más ancestral de lo que se creía, iba acumulando evidencias y la paleoantropología empezaba a constituirse en una ciencia independiente. Por si fuera poco, en gran Bretaña apareció un esqueleto, anterior al de Java y al de Neandertal, que enardeció a los paleoantropólogos británicos y pareció aportar evidencias incontrastables.

La historia fue la siguiente: en 1912, un abogado y arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson se presentó ante Arthur Smith Woodward, director del Departamento de Geología del Museo Británico, y le mostró fragmentos fósiles de un cráneo desenterrado en una cantera de arcilla en Piltdown, Sussex (Inglaterra). Los huesos, desgastados y coloreados, parecían proceder de arcillas muy antiguas, aunque la forma del cráneo era bastante moderna.

Muy excitado, Smith Woodward acompañó a Dawson a Piltdown y allí, junto al padre Teilhard de Chardin (que había ido a Inglaterra para estudiar en el colegio jesuita de Hastings), se puso a revolver los escombros: tanto buscar tuvo su recompensa y un buen día apareció una mandíbula inferior. Estaba también coloreada. Pero así como el cráneo de Piltdown era sorprendentemente humano, la mandíbula se parecía demasiado a la de un mono (aunque tenía dos molares desgastados de una manera que nunca aparece en los monos y sí en los humanos). Lamentablemente, faltaban las partes que podían establecer sin ningún tipo de dudas la pertenencia o no al cráneo.

El cráneo muy humano y la mandíbula muy simiesca formaban una extraña conjunción. En 1912, Smith Woodward y Dawson expusieron públicamente sus hallazgos ante la Sociedad Geológica de Londres. No todo el mundo les creyó, pero la opinión general les fue favorable. Y si algo faltaba para convencer a los incrédulos, se produjo otra serie de descubrimientos: en 1913 el padre Teilhard encontró un diente canino que, otra vez, aunque de apariencia simiesca, estaba desgastado muy humanamente. Y para aventar cualquier duda, en 1915 Dawson mostró una mezcla semejante de cráneo humano y mandíbula de mono hallada en una excavación cercana a Piltdown. Así fue como el Hombre de Piltdown adquirió carta de ciudadanía, se le asignó un nombre científico que honraba a su descubridor (Eoanthropus dawsoni), se le atribuyó una antigüedad de 800 mil años, y se llegó a considerar, con sorpresa, que el Homo sapiens descendía de él.

Sin embargo, una buena cantidad de antropólogos mantuvo sus dudas: los años, mientras tanto, pasaron, y con el paso de los años las técnicas de datación mejoraron. Hasta que en 1953 se sometieron los restos a una prueba crucial. Los huesos que permanecen enterrados mucho tiempo gradualmente acumulan flúor. W. E. Le Gros y J. E. Weiner, de Oxford, examinaron los fósiles de Piltdown y descubrieron que no contenían suficiente flúor: el cráneo —se reveló finalmente— era realmente un fósil, pero de apenas 50 mil años, como se encuentran a carradas en muchas partes. La mandíbula, en cambio, era lisa y llanamente de orangután. Cráneo y mandíbula habían sido enterrados en el siglo XX. En suma, era una perfecta farsa científica.

Ulteriores exámenes mostraron que los huesos habían sido teñidos recientemente, y que los dientes habían sido limados con cuidado para darles aspecto humano. Todo había sido meticulosamente preparado para engañar a la comunidad científica, cosa que se logró acabadamente.

¿Pero quién lo había hecho? ¿Dawson (el más sospechoso), para acceder a la fama? ¿Smith Woodward (que parecía insospechable)? ¿Teilhard de Chardin, que gastó una broma de estudiante? ¿Los tres, de común acuerdo? El armado de los huesos exigía una mano profesional: ¿hubo un «cuarto hombre» en complicidad con los tres o sin ella? Los paleontólogos aficionados a las historias policiales barajaron acusaciones, pero la verdad de la milanesa es que el autor del fraude de Piltdown quedó en el misterio, a pesar de la abundancia de sospechosos.

El cuarto hombre: posdata a Piltdown

El 23 de mayo de 1996, la revista Nature relataba la solución del misterio de Piltdown. Resultó que en 1978 apareció un baúl que había permanecido cincuenta años guardado en los desvanes del Museo de Historia Natural de Londres. Su contenido fue cuidadosamente catalogado por Andrew Currant, del Departamento de Paleontología del museo; y hete aquí que el baúl contenía trozos de huesos y dientes tallados y teñidos exactamente igual que la colección de Piltdown. No era necesario ser Sherlock Holmes para sospechar del dueño del baúl. Tampoco era necesario ser Sherlock Holmes para deducir que las iniciales que figuraban en el baúl eran las de su dueño, Martin Hinton, conservador de zoología del Museo entre 1912 y 1945. Lo extraño del asunto es que el baúl, después, se extravió. Y también que recién en 1990 Currant habló del asunto con Brian Gardiner del Kings College londinense, paleontólogo interesado desde hacía años en el caso Piltdown.

Martin Hinton era un experto en geología de la era glacial y reunía perfectamente las características necesarias para cometer el fraude. Las pruebas eran cantadas: los huesos contenidos en el baúl de Hinton contenían hierro y manganeso en las mismas proporciones que se habían usado para «tratar» los huesos de Piltdown. Y además había rastros de cromo, que bajo la forma de ácido crómico se había usado para desgastar la superficie del hueso. Incluso había un móvil: Hinton mantenía una desavenencia con el director del museo. Todas las piezas encajaban y así, finalmente, resultó que no había sido Dawson, ni Woodward, ni Teilhard de Chardin, ni los tres de común acuerdo.

Y, sin embargo, no todos los «especialistas» en el caso Piltdown comparten esta certeza de la culpabilidad de Hinton: hay quienes sugieren que, por lo menos, hubo complicidad de Dawson, o que tal vez Dawson falsificó y Hinton lo descubrió y no dijo nada. Quienes así opinan y quieren alargar el caso Piltdown saben perfectamente que las soluciones rara vez están a la altura de los misterios.

No quiero cansarlos con la enorme lista de descubrimientos que llevó a construir la todavía incompleta genealogía del hombre, que se complejiza más a medida que se van desenterrando piezas que completan el registro fósil. Pero sí quisiera hablarles de uno de los hallazgos más impresionantes de esta historia: el de las huellas de Laetoli.

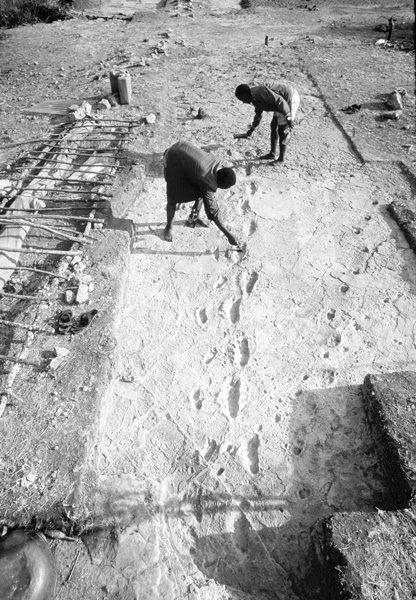

En el verano de 1978, en Laetoli, una localidad en el sur de Tanzania, un grupo de investigadores encontró una serie de huellas dejadas sobre las cenizas volcánicas hace más de tres millones y medio de años, por dos o quizás tres homínidos.

HUELLAS DE LAETOLI

Las huellas se habían conservado gracias al trabajo silencioso y permanente de la casualidad: aquellos homínidos caminaban sobre un manto de cenizas —procedentes de la erupción de un volcán, el Sadimán, un poco más al Este— que se había impregnado de agua de lluvia durante un día, al final de la estación seca. Si hubiera habido hierba alta, las cenizas no hubieran podido posarse de manera tan uniforme; la hierba había sido comida, de hecho, por diversos animales (cuyas huellas también se encontraron).

Pero… ¿Quiénes eran estos dos o tres individuos? Las dos filas de pasos muestran claramente huellas distintas: más grandes y más pesadas las de la derecha, más pequeñas y ligeras las de la izquierda, lo cual permite pensar que las primeras pertenecían a un macho y las segundas a una hembra. El rastro se extiende a lo largo de unos cincuenta metros, y son dos filas paralelas distanciadas sólo veinticinco centímetros.

Las huellas podrían indicar o bien que iban muy pegados (de la mano, prácticamente) o bien que los homínidos pasaron por allí en momentos distintos: de hecho, la primera fila (la de la derecha) está bordeada de salpicaduras, como si hubiera sido dejada sobre un terreno más fangoso, mientras que la segunda (la de la izquierda) aparece más definida, como si hubiera sido hecha sobre un terreno un poco más endurecido.

Pero además, como ya lo dije, hay quien ve una tercera fila de pasos, contenida exactamente en el interior de la primera, como si alguien hubiera vuelto a pasar por las huellas de quien lo precedía. Se ha hecho otra interesante observación acerca de las huellas de la izquierda: se tiene la impresión, al observarlas, de que el homínido se hubiera detenido en un momento dado y girado hacia la izquierda.

La longitud del paso era de unos 38 centímetros, y la altura de estos homínidos ha sido calculada entre 120 y 140 centímetros (ligeramente inferior a la de los pigmeos actuales). Lo más impresionante es que, gracias a la «fotogrametría» (que consiste en cartografiar los distintos niveles, como se hace para los mapas geográficos que describen las distintas cotas de una montaña o de un valle), se pudo confirmar que el modo de caminar de los hombres de Laetoli era absolutamente semejante al nuestro: con los mismos puntos de apoyo (el talón y la cabeza del primer metatarso), con el arco de la planta elevado y el pulgar alineado, no oponible.

En suma, se trataba de una huella ya de tipo humano, a pesar de que ciertamente existían diferencias en la estructura ósea. Lo cual significaba ni más ni menos que hace 3,7 millones de años la posición erecta estaba ya perfectamente adquirida.

¿Pero quiénes eran estos homínidos?

Lucy en el África con diamantes

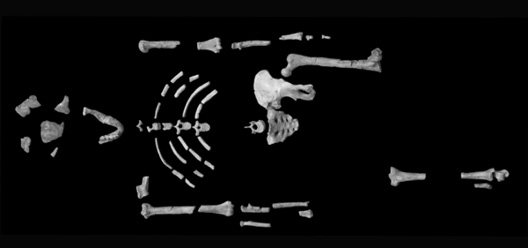

LUCY

Cuando el escritor norteamericano Alexander Haley emprendió la búsqueda más tarde reflejada en la serie televisiva y el libro Raíces de sus orígenes africanos, apuntaba en la dirección correcta, y en más de un sentido, puesto que, según indica cada vez con mayor firmeza la investigación moderna, no sólo la familia de Haley sino toda la especie humana desciende de antepasados que corretearon por el este de África. El cómo y el cuándo de la evolución del hombre fue objeto de múltiples controversias y el árbol evolutivo fue corregido muchas veces, pero a medida que las ramas se afinan, las raíces parecen hundirse cada vez más firmemente en el suelo africano.

El gran descubrimiento que apuntaló esta hipótesis se produjo en 1977, cuando un equipo de investigadores dirigido por el estadounidense Donald Johanson exhumó en el desierto de Etiopía un esqueleto del sexo femenino que fue llamado gentilmente «Lucy». Se trataba de una dama homínida (prehumana) de la especie Australopitecus afarensis y de tres a cuatro millones de años de edad; fósiles similares encontrados más tarde mostraron que fueron justamente estos Australopitecus los que dejaron las huellas de Laetoli. La evidencia que surge de técnicas de filiación genéticas ayudó a reconstruir y precisar los pasos con que la línea evolutiva de los primates emprendió el largo camino que la llevaría hasta los ejemplares modernos y lo cierto es que, según se cree, la cuna del hombre está situada en África, en algún lugar entre Etiopía y Tanzania.

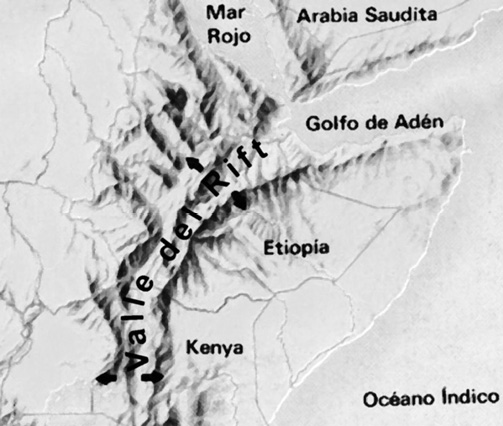

EL VALLE DEL RIFT

Relatada por la paleontología actual, la historia fue más o menos así: hace siete u ocho millones de años, se formó el macizo montañoso a lo largo del valle del Rift, una enorme fractura de tres mil kilómetros que barre el África oriental de Norte a Sur, provocando un consiguiente caos y transformación climática: en particular, las selvas del oeste africano se transformaron en sabanas y los grandes simios, aislados a causa de la recién estrenada cadena montañosa, con tenacidad y disciplina darwiniana empezaron a evolucionar adaptándose al nuevo medio ambiente, adoptando costumbres de sabana. Una de ellas fue la postura bípeda, primera característica de los homínidos, muy útil para la supervivencia en tanto permite una mejor vigilancia en el espacio abierto.

En tres o cuatro millones de años habían conseguido alcanzar el estatus de Australopitecus —el pueblo de Lucy—, mientras sus parientes, los grandes simios del otro lado de la cadena del Rift, sin semejantes problemas de adaptación, evolucionaban con modestia hacia los chimpancés y los gorilas actuales.

Todavía faltaba un millón de años para que naciera Lucy, pero ya empezaban a definirse las características de la población a la que perteneció: menos de un metro veinte de altura, andar en dos pies, grandes mandíbulas, cerebro pequeño. A partir de entonces, la película se aceleró. Hace tres millones de años, el pueblo de Lucy divergió en dos líneas: una de ellas se quedó en Australopitecus, una rama sin salida, que vivió y se extinguió en África.

El otro ramal tuvo mejor suerte: en sólo medio millón de años evolucionó hasta dar el Homo habilis, capaz de fabricar grandes cantidades de herramientas de piedra. Un millón de años después, el Homo habilis, que habitó lo que hoy son Etiopía, Kenya, Tanzania y Sudáfrica, dio paso a Homo erectus, que caminaba ya en posición erguida como la nuestra: en 1985 se desenterró el esqueleto de un chico de once años — el «muchacho de Turkana»—, que vivió y murió hace un millón seiscientos mil años. Para esa época, o quizás un poco antes, el Homo erectus ya había tomado la decisión de emigrar. Con su nueva posición erguida, que le permitía ver más y más lejos, quiso visitar y conocer nuevas tierras.

Así, aún nostálgico de sus praderas africanas, estableció campamentos fuera de África: hace un millón de años, ya había poblaciones de Homo erectus en Europa, Asia e Indonesia (se han detectado restos fósiles en Georgia de un millón ochocientos mil años de antigüedad, aunque la datación aún se discute).

Hasta aquí estaba todo más o menos claro. Pero, como siempre ocurre en la historia del pensamiento, pronto surgió un nuevo problema: ¿fueron esos Homo erectus migratorios los que evolucionaron en distintos sitios hasta dar el hombre moderno, o, en realidad, el hombre moderno surgió en un solo lugar y luego se esparció, barriendo a su paso con cuanto homínido u Homo erectus encontró?

El Arca de Noé y el Candelabro

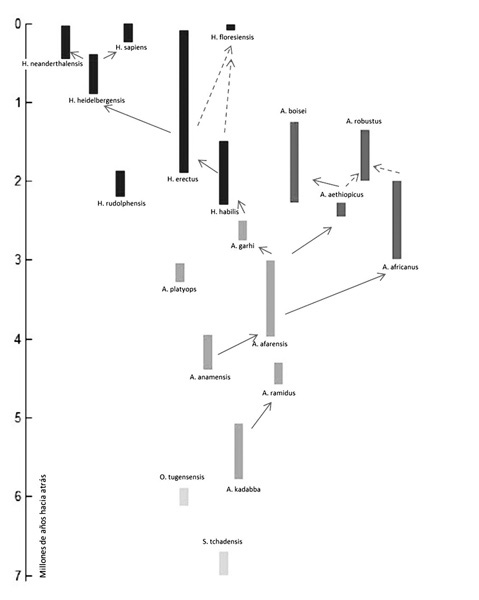

Las opiniones en este punto no coinciden. Según la «hipótesis del candelabro» (elaborada por Franz Weidenrech en los cuarenta) el Homo erectus se distribuyó en Eurasia y evolucionó por su cuenta, en distintos lugares y de distintas maneras hasta dar el hombre moderno (precisamente como las ramas de un candelabro). Es muy probable, de hecho, que las distintas poblaciones de Homo erectus evolucionaran en distintas partes y dieran los primeros ejemplares de Homo sapiens —una de estas variedades fue nuestro conocido hombre de Neandertal, que vivía en cavernas y conocía el fuego, y tenía una cultura sofisticada, además de una inteligencia —medida en capacidad craneal— semejante a la nuestra. Los neandertales son nuestros primos más cercanos.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS HOMÍNIDOS

Por el contrario, la hipótesis del «Arca de Noé» supone que el hombre moderno evolucionó a partir de una sola población que luego se propagó. Ésta es la opinión más difundida entre los científicos y hoy se acepta en general que descendemos de una única rama de Homo sapiens que hace doscientos mil años se originó en África y luego emigró al resto de los continentes.

El hombre actual, el Homo sapiens, no desciende del hombre de Neandertal (que se extinguió hace treinta mil años), ni de las diversas variantes de Homo distribuidas por Eurasia. Para buscar sus orígenes, como en el caso del autor de Raíces, hay que regresar al África.

Allí, en algún momento situado entre doscientos y cien mil años atrás, el Homo sapiens sapiens se abrió al fin paso a través de la maraña prehistórica, a partir de una única población de Homo sapiens local, y se preparó para iniciar la conquista del planeta. Hace cuarenta mil años, el hombre africano ponía por primera vez su pie en Europa y colonizaba Asia y Australia; hace doce mil años (aunque la cifra es discutible y hay quienes la remontan a treinta y tres mil) se instalaba en América. Según parece, no fue una conquista con desplazamientos forzosos y exterminios (como suelen ser las conquistas): hoy se acepta que, por el contrario, hubo mucho intercambio entre las distintas poblaciones. El Homo sapiens, como dije en su momento, convivió con los neandertales en Medio Oriente durante miles de años, en los cuales no puede dejar de haber habido intercambios de todo tipo. De hecho, hasta tenemos genes neandertales: de esos intercambios (no sólo con los neandertales sino con las otras especies o subespecies) se formó el pool genético del hombre moderno.

Somos una sola especie que navega hacia el futuro, y cada día nos conecta con toda nuestra historia, que se inició en la noche de los tiempos. No sabemos del todo de dónde venían los homínidos que dejaron las huellas de Laetoli, pero sabemos bien hacia dónde se dirigían: aunque no de manera lineal, hacia hoy.

El tiempo, un acompañante escurridizo

La cosmología, la geología y la teoría de la evolución nos han acostumbrado a períodos de tiempo larguísimos: quince a veinte mil millones de años desde el comienzo del universo, cinco mil millones de años desde el nacimiento del Sol, centenares de millones de años para la evolución de las especies o sesenta y cinco millones de años desde que se extinguieron los dinosaurios. Aun una cifra tan modesta como el millón de años que abarca la historia del hombre hace palidecer a cualquier lapso al que estemos acostumbrados en la vida cotidiana, y logra que el debate sobre si la duración de un mandato presidencial debe ser de seis o de cuatro años parezca ridículo. Lo cierto es que esos períodos de tiempo de seis cifras o más muchas veces resultan abstractos y difíciles de palpar intuitivamente. Por eso, es un divertido ejercicio alterar las escalas temporales hasta términos cotidianos y tratar de imaginar con esos límites la evolución de la vida. Así, podemos comprimir los cuatro mil millones de años de historia de la Tierra en el familiar período de trescientos sesenta y cinco días y ver cómo se desarrolla el proceso de evolución de las especies en esa escala, en la que un mes representa trescientos treinta millones de años, un día once millones, y un milenio se reduce a apenas ocho segundos.

Fijemos, pues, la formación de nuestro planeta a la cero hora del primero de enero. Durante la mayor parte del año que hemos adoptado como marco sólo habrá formas esquemáticas de vida, apenas moléculas capaces de duplicarse, aunque en abril ya encontramos bacterias y en junio probablemente organismos unicelulares. Recién a principios de octubre aparecen los organismos multicelulares, y hay que esperar un mes y algunos días más para los primeros vertebrados. El veinte de noviembre ya encontramos peces en los mares primitivos. Alrededor del primero de diciembre se produce un gran salto en la evolución: algunos peces abandonan el mar, y empiezan la colonización de la tierra firme. Aquellos esforzados pioneros, sometidos a las poderosas fuerzas de la selección natural, cambian y se transforman en animales enteramente nuevos, los reptiles, que hacia el diez de diciembre inician su epopeya, dando origen a muchas líneas evolutivas: lagartos y serpientes, tortugas, cocodrilos, dinosaurios y pájaros, y una novedosa línea de productos biológicos que tiene especial interés para nosotros. Hacia el 14 de diciembre, los mamíferos entran en acción. Al principio, poca, ya que por un largo período de veinte días el mundo es de los dinosaurios, que son la forma prevalente hasta que, por causas todavía oscuras, se extinguen para la Navidad: el veinticinco de diciembre los dinosaurios abandonan la escena y los mamíferos heredan la Tierra.

Ahora todo se acelera: los mamíferos crecen y se diversifican. El veintiocho de diciembre aparecen los monos y antropoides. Pero hay que esperar hasta las tres de la tarde del treinta y uno de diciembre (¡el último día del año!) para que el tronco principal de los primates se bifurque por última vez y la rama evolutiva del hombre se perfile con cierta claridad.

A las cinco de esa tarde decisiva, los primeros homínidos alumbran en el horizonte y empiezan sus correrías por el norte de África; a las ocho menos veinte hace su entrada el Homo habilis, capaz de fabricar herramientas de piedra, y dos horas después el Homo erectus. A las once y media de la noche de ese 31 de diciembre, ya tenemos al Homo sapiens, pero sólo a las doce menos cuarto aparece el hombre completamente moderno que, desde el norte de África, empieza a expandirse por el mundo. El resto es historia: a las 11:58 de la noche se pintan las cuevas de Altamira; a las 11:59:23 se construyen las pirámides de Egipto; a las 11:59:40 se funda Roma, a las 11:59:52, Guillermo el Conquistador invade Inglaterra y derrota a Haroldo en la batalla de Hastings; cuando faltan sólo tres segundos y medio para la medianoche, Colón se embarca en el Puerto de Palos.

A las 11:59:59 y cuatro décimas de segundo estalla la Primera Guerra Mundial. A las doce de la noche del 31 de diciembre, Neil Armstrong pone su pie sobre la Luna. Es el 20 de julio de 1969.