CAPÍTULO 39

La estructura del universo y la teoría del Big Bang

Nos estamos acercando al final y, como al principio, nos volvemos hacia el cielo y su estructura, que fue el primer lugar adonde los hombres dirigieron su curiosidad ayudados con los toscos elementos que tenían (cuando no a simple vista), y lograron conseguir, aun en esas condiciones, resultados asombrosos. Pero ahora, la Big Science (la ciencia a gran escala) y la explosión de prodigiosos aparatos nos permiten echar una mirada y tratar de comprender la estructura a gran escala del universo, alcanzando horizontes que ni Hiparco, ni Tolomeo, ni el gran Copérnico, ni Tycho, ni Kepler soñaron en sus divagaciones y anhelos más fantasiosos.

Y me parece que para esa excursión a los confines del espacio y el tiempo, nada mejor que empezar por nuestra estrella, el Sol, y su esforzada vida.

I. LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO

El Sol

Arpa soy, salterio soy

donde vive el universo.

Vengo del Sol y al Sol voy.

Soy el amor, soy el verso.

JOSÉ MARTÍ

El sol no puede hacer huelga ni tomar vacaciones y sin embargo sus condiciones de trabajo son penosas: no cobra sueldo aunque produzca con pasmosa eficiencia y sólo le cabe esperar una muerte segura como premio a sus esfuerzos. Por empezar, se ocupa de atraer a los planetas y mantener al sistema solar en funcionamiento. Esta menuda faena gravitatoria es relativamente fácil (al fin y al cabo todos los cuerpos del universo la cumplen) si se la compara con la titánica tarea de brillar. Atraer, el sol atrae de taquito. Brillar, son palabras mayores. Y aunque cueste rendirse a la evidencia, hay que reconocer que el Sol está lejos de pertenecer al sector servicios; muy por el contrario, trabaja en uno de los sectores básicos de la economía estelar: la producción de energía, de la cual, como una especie de aristocracia parásita, nosotros y todos los seres de la Tierra vivimos y nos desarrollamos (cuando nos dejan).

A primera vista, la estructura del Sol no parece gran cosa: no es sino una enorme esfera de gas de 1.400.000 kilómetros de diámetro, compuesta casi exclusivamente por los dos materiales más simples del mundo: hidrógeno (73,5 %) y helio (24,8%). Apenas un 3%, y aun menos, queda para el resto de los elementos, en especial el carbono y el oxígeno.

Pero ese paisaje en apariencia sencillo encubre el desarrollo de un drama. Bajo la acción de su propio peso, que las arrastra hacia el centro, las capas exteriores comprimen a las interiores, y esta compresión de las capas interiores produce en el centro del astro una escalada de presión y temperatura que alcanza valores de pesadilla (los modestos 6.000 grados de la superficie solar remontan hasta veinte millones de grados o más en el núcleo): en semejante ambiente, nadie puede razonablemente pretender que la materia mantenga su compostura. Los núcleos atómicos, de hecho, se aplastan unos contra otros y se desencadenan reacciones nucleares: dos núcleos de hidrógeno se funden para formar uno de helio.

El detalle pintoresco es que la masa final (la del núcleo de helio) es ligeramente inferior a la suma de las masas (de hidrógeno) empleadas para formarla. La masa que falta se evaporó en forma de energía, según la célebre formula einsteiniana (e = mc2).

Cada segundo, el Sol cocina seiscientos treinta millones de toneladas de hidrógeno transformándolas en helio. De esa enorme suma, cada segundo, también, cuatro millones seiscientas mil toneladas desaparecen para proveer la energía solar.

Fusionar hidrógeno para fabricar helio (el mismo proceso que, en pequeño, el hombre ha conseguido reproducir en la bomba de hidrógeno, que es una especie de sol en miniatura) convierte al Sol en un horno nuclear a escala cósmica. Mal que nos pese, ése es el secreto del Sol y ésas son las condiciones de su vida.

Ahora bien… ¿Hasta cuándo puede durar tamaño despilfarro? Porque el hidrógeno es la materia prima que ha sostenido a la estrella desde su nacimiento, hace cinco mil millones de años, pero la provisión de hidrógeno, si bien muy grande, no puede ser eterna.

Y no lo es: dentro de unos cinco mil millones de años llegará el momento fatal en que todo el hidrógeno se habrá consumido en cenizas de helio, y el Sol se quedará sin combustible. Ese día comenzará la muerte de este esforzado integrante del proletariado estelar, al que sólo por desconocimiento de los procesos nucleares se confirió durante siglos el atributo de la inmortalidad y los oropeles de la monarquía. Primero se expandirá (hasta convertirse en una Gigante Roja que se extenderá hasta alcanzar más o menos la órbita de Marte), luego tendrá un breve chispazo de vida, cuando las temperaturas permitan que arda el helio, transformándose en carbono, y, luego, la gravitación retomará su tarea: el Sol se contraerá hasta convertirse en una enana blanca, o quizás en una estrella de neutrones. Pero no veremos al astro rey caer de su trono: la Tierra, como Mercurio y Venus, se habrá evaporado hace mucho. Podría ser peor. La muerte del Sol será lenta y continua; no habrá, según se sabe hasta ahora, ni novas ni supernovas ni malos comportamientos que supongan un brusco Apocalipsis. Sólo un lento, caliente y largo momento final.

Muerte y transfiguración de las estrellas

Cuentan que un astrofísico estaba contando estas cosas en una conferencia, y cuando habló de la muerte del Sol una viejita muy viejita que estaba entre el público, empezó a gritar «¡ay, no!, ¡ay no!». Y se desmayó. Cuando consiguieron reanimarla, el conferencista le aclaró: «Señora, esto ocurrirá dentro de cinco mil millones de años. Cinco mil millones de años, ¿me entiende?».

La viejita suspiró aliviada. «Ah…. Menos mal. Yo había entendido mil millones de años».

El Sol es una máquina —o un motor, como prefieran ustedes—, y el resto de las estrellas son máquinas o motores más o menos parecidos cuyo funcionamiento y evolución dependen de su masa. Como en el Sol, el combustible de fondo es ni más ni menos que la energía gravitatoria, el mero peso, que trata de comprimir el centro y cuyo resultado son millones de grados de temperatura, suficientes para fundir el hidrógeno en helio, proceso que irradia calor y luz suficientes como para contener la presión gravitatoria. Y como el sol, se formaron a partir de grandes nubes de gas y polvo que se contrajeron por efecto de la gravedad.

Si es cierto que la vida de una estrella de cine es una lucha constante contra los periodistas que la acosan y está plagada de escándalos, divorcios y reconciliaciones, la vida de una estrella de verdad es una lucha no menos permanente, esta vez contra la gravitación, que pretende aplastarla contra su centro. Las capas exteriores de una estrella presionan sobre las interiores, que a su vez empujan a las que tienen la desgracia de encontrarse todavía más cerca del centro, y entre todas, tratan de que el astro se derrumbe sobre sí mismo y quede reducido, si esto fuera posible, a un mero punto. Si el destino de una estrella de cine depende de su suerte (y en cierta medida —no mucha— de su talento), el destino de una estrella de verdad depende de su masa, es decir, de la cantidad de materia que contenga. Es ésta la que decidirá si ha de terminar su carrera con una gigantesca explosión o se enfriará pacíficamente hasta ser olvidada, entre otras alternativas no menos interesantes.

Cuando el hidrógeno se acaba y los procesos nucleares ya no pueden sostenerla, la fuerza gravitatoria recupera la iniciativa y mientras las capas más exteriores la abandonan y se expanden, la estrella comienza inexorablemente a contraerse y elevar aún más su temperatura hasta que el helio empieza a fusionarse en elementos más pesados. Aquí es donde entra a jugar la masa, porque es justamente el peso de la estrella sobre su centro el que determina las temperaturas que se podrán alcanzar y lo que ha de ocurrir a continuación. Si la estrella es pequeña (si tiene una masa menor que ocho masas solares —el obvio caso del Sol—), se enfriará pacíficamente hasta convertirse en una enana blanca, una estrella pequeña y olvidable; si se trata de una estrella masiva, los sucesos se precipitan y estallará una supernova.

Al terminarse el hidrógeno, la radiación liberada hacia afuera disminuye y la presión gravitatoria, ni lenta ni perezosa, empieza a predominar, haciendo que el núcleo de la estrella se contraiga. Hasta aquí, sabemos todo: se fusiona el helio, que forma carbono; se fusiona luego el carbono, que da neón, oxígeno y silicio. Pero cada vez la energía liberada es menor y, por lo tanto, es menor la fuerza con la que se contrarresta la presión de la masa estelar. El último acto del drama nuclear empieza cuando se fusiona el silicio para dar núcleos de hierro, lo cual sólo puede ocurrir en estrellas muy masivas (más de diez masas solares). Y ése es ya el final, porque el hierro es muy estable, y ya no puede fundirse a su vez en elementos más pesados. La estrella no puede ir más allá, y las campanas empiezan a doblar por ella.

La fusión del silicio en hierro es muy rápida: en un día ya tenemos un núcleo de hierro perfectamente formado. Pero como en el núcleo de hierro ya no se produce energía como para detener a la enorme masa de la estrella, toda la materia se precipita hacia el centro, comprimiéndolo hasta densidades equiparables a las de un núcleo atómico: en este punto insoportable, la estrella hace un último intento por resistir y por un microinstante el proceso se detiene, produciendo ondas de sonido que viajan a través del material de la estrella, se alcanzan unas a otras y se acumulan a una cierta distancia del centro, que se denomina «punto sónico», mientras el núcleo desarrolla sus últimas defensas: la materia ofrece una fugaz resistencia, cede, se comprime más allá de sus posibilidades, y luego rebota (como un pedazo de goma que uno comprime y luego vuelve a su posición inicial): este ida y vuelta del núcleo ultracomprimido agrega nuevas ondas que se suman al «punto sónico», y, ahora sí, todas ellas se empaquetan en el fenómeno que se conoce como «onda de choque»: una violenta discontinuidad en la presión, que se propaga a través de la estrella hacia afuera, a una velocidad de cincuenta mil kilómetros por segundo, arrancando materia y provocando una pavorosa explosión que la puede hacer brillar como una galaxia entera: una supernova. El noventa por ciento del material que compone la estrella vuela por el espacio, y en el centro queda una pequeña estrella de neutrones contrayéndose o bien un agujero negro.

Todo el proceso, desde el comienzo del colapso, duró alrededor de un milésimo de segundo.

Las estrellas de neutrones son un amontonamiento de neutrones —de ahí su nombre—y muy chicas (tienen un radio de unas pocas decenas de kilómetros) pero terriblemente comprimidas y en rapidísima rotación: en esos diez o veinte kilómetros de radio se condensan masas de hasta dos veces la masa solar, de modo que una cucharada de materia neutrónica pesaría miles de millones de kilos. Y estas estrellas tienen campos magnéticos particularmente intensos que generan un chorro de emisión en los polos magnéticos: al rotar la estrella, quedamos bañados periódicamente en ese chorro electromagnético, de la misma manera que un barco recibe periódicamente los impulsos luminosos de un faro que gira. Por eso se los llama púlsares.

Los púlsares, dicho sea de paso, tienen una curiosa historia: desde ya, fueron descubiertos antes que las estrellas de neutrones: en febrero de 1968, y en casi todas partes, la prensa publicó que un grupo de astrónomos había recibido señales de radio procedentes de una civilización extraterrestre; en la Argentina, un periódico tituló en primera página: «NOS LLAMAN».

La verdad de la milanesa era que en la revista inglesa Nature (una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo) había salido un artículo donde un grupo de astrónomos de Cambridge informaba haber recibido señales de radio, a intervalos regulares, y con muy alta frecuencia (varias veces por segundo), y que hasta cierto punto habían jugado con la idea de señales inteligentes, pero muy pronto la desecharon.

Aunque el sensacionalismo de la noticia se disipó rápidamente, el misterio de los «púlsares», como se dio en llamarlos, subsistió por un tiempo. La enorme frecuencia de las pulsaciones, que podía alcanzar centenares de pulsos por segundo, indicaba que las fuentes eran objetos muy pequeños, de no más de treinta kilómetros de radio, en algunos casos. ¿Qué podían ser? Unos meses más tarde, dos jóvenes astrónomos, examinando minuciosamente las estrellas en la zona de la Nebulosa del Cangrejo (resto de la supernova observada por los chinos en el año 1054), donde latía un púlsar a razón de treinta veces por segundo, finalmente lograron que el primer púlsar (del puñado conocido hasta entonces, y que sólo se habían manifestado en ondas de radio) se hiciera visible. Era una estrella de neutrones en rapidísima rotación.

No todo es muerte, sin embargo, en una supernova: también hay transfiguración. La materia lanzada al espacio servirá para formar nuevas estrellas. Los átomos de carbono que forman nuestros cuerpos se cocinaron alguna vez en alguna estrella primitiva y fueron reciclados por una supernova. En cierto sentido, las supernovas son una central de distribución de materiales y constituyen, así, una palanca clave de la evolución y la ecología del universo. Somos lo que somos porque alguna vez una supernova arrojó al espacio los átomos que nos constituyen, y, aunque sólo sea por eso, nos deberían resultar simpáticas.

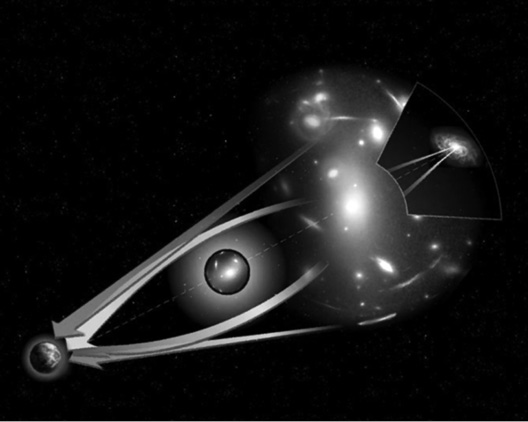

Lentes gravitacionales

Con el triunfo de la Teoría General de la Relatividad la imagen del universo cambió: ya estaba abierto el camino hacia el Big Bang y los agujeros negros, y también hacia las lentes gravitacionales.

Una lente óptica no es más que un vidrio capaz de desviar los rayos de luz. Cuando una lupa amplifica un objeto (por ejemplo, una cucaracha), el vidrio, por sus propiedades y su forma, separa los rayos provenientes del dignísimo insecto de tal manera que lo vemos más grande. Una lente gravitacional hace parecidas piruetas luminosas, sólo que a escala cósmica y sin intervención de cucarachas ni vidrios: son objetos estelares los que participan del proceso, y el motivo por el cual la luz cambia de rumbo es la gravitación de algún astro, o conjunto de astros masivos (galaxia, grupo de galaxias) situados entre el objeto a observar y nosotros.

LENTE GRAVITACIONAL

Aunque previstas teóricamente desde los años treinta, las lentes gravitacionales, sin embargo, se hicieron esperar: la primera fue descubierta, y casi por casualidad, el 29 de marzo de 1979, por D. Walsh y R. Carswell en Inglaterra y R. Weiyman en los Estados Unidos. Estos caballeros estaban tratando de ubicar ópticamente (mediante telescopio) el origen de una emisión electromagnética detectada por los radares (la radiofuente 0957+561). No había más que dos candidatos: dos quásares (objetos muy alejados, puntuales y brillantes), ambos de igual luminosidad y características casi idénticas, separados apenas por 6 segundos de arco. ¿Por cuál decidirse?

Venía casi servida una audaz y salomónica conclusión: ni un quásar ni el otro. En realidad, ambas imágenes correspondían a un mismo quásar. Algún objeto masivo, ubicado entre el quásar emisor y nosotros como un gigantesco vidrio estelar, separaba en dos el rayo puntual emitido por el quásar mostrando al telescopio óptico dos quásares donde había sólo uno, de la misma manera que una piedra colocada apropiadamente separa en dos el hilo de agua que cae por la ladera de una montaña, haciendo creer a un observador que hay dos fuentes de agua en vez de una. Ulteriores observaciones confirmaron la hipótesis: una galaxia elíptica poco brillante era la responsable del fenómeno. Interpuesta en la trayectoria de la luz emitida por el quásar, su enorme poder gravitatorio curvaba el rayo obligándolo a dividirse para contornearla, de tal manera que los investigadores recibían dos rayos distintos y, en consecuencia, veían dos imágenes de un objeto único. Es decir, una verdadera lente.

Después de esta primera aparición, se descubrieron varias lentes gravitacionales más, objetos estelares verdaderamente extraños. Aunque no tanto como los agujeros negros.

Agujeros negros

Como vemos, la astronomía contemporánea pobló el pacífico universo de nuestros antepasados con una fauna exótica: frente a las estrellas que explotan y brillan como una galaxia entera, ¿a qué se reducen los fuegos infernales que ardían más allá de la esfera de estrellas fijas? A un inocente pasatiempo. El sereno universo que turbaba a Kant, los sometidos cielos que creyó dominar Laplace, el transparente universo construido por Newton, e incluso el cosmos tranquilo y estacionario que imaginó Einstein, ¿dónde están ahora? La astronomía nos enfrenta a un universo vivaz, en ebullición, signado por el movimiento, la violencia y el cambio.

Sin embargo, ni los quásares, ni las supernovas, ni las lentes gravitatorias, ni el nacimiento y el colapso de las estrellas, ni las galaxias en colisión producen la punzante inquietud que se experimenta ante algunos recientes integrantes del zoológico estelar: los agujeros negros, cuya terrible presencia es uno de los tantos subproductos de la Teoría de la Relatividad General. Según ésta, recordemos, la materia actúa sobre el espacio-tiempo circundante y lo modifica. Un reloj colocado en el Sol marcaría los segundos más lentamente que uno terrestre, y, aquí mismo, el tiempo transcurre más despacio y se envejece más lentamente en una planta baja que en un piso diez, donde el campo gravitatorio terrestre es más débil, aunque este efecto es imperceptible y difícilmente pueda influir en el mercado inmobiliario.

Lo cierto es que imperceptible o no, como una potente tenaza, la materia curva el espacio y el tiempo. Y cuanto más fuerte es el campo gravitatorio, más se curva el espacio-tiempo, hasta que, en presencia de una concentración de materia suficientemente grande —y, por lo tanto, de un campo gravitatorio suficientemente intenso— estos fenómenos se exasperan: el espacio-tiempo se cierra sobre sí mismo, formando un borde u horizonte. Lo que permanece dentro de ese horizonte es un agujero negro. Nada, en adelante, podrá escapar de él, ni siquiera la luz: de ahí, justamente, su nombre. Ningún pulso luminoso saldrá jamás de ellos, pero no porque haya una barrera que impida el paso sino porque el espacio mismo se ha cerrado bajo la poderosa garra de la gravitación. Es como si alguna fuerza torciera una casa y colocara la puerta de adelante en exacta correspondencia con la puerta de atrás. Nadie saldría de la casa aunque recorriera interminablemente los corredores, sencillamente porque no existen caminos de salida.

Se sospecha la existencia de agujeros negros gravitantes en algunos sistemas de estrellas binarias y una teoría corriente sobre los quásares ubica agujeros negros en el centro de las galaxias masivas (la nuestra entre otras). Del mismo modo, la teoría predice que el destino final de muchas estrellas (aunque no del sol) es, una vez que se agote el combustible nuclear y que colapsen bajo la acción de su propio peso, transformarse en agujeros negros y encerrarse para siempre detrás del horizonte que nada atraviesa dos veces.

La verdad es que los agujeros negros están cerca del límite, constituyen una de las últimas barreras de la física, la cosmología, y, quizás, de la naturaleza misma. Algunas teorías suponen que en el centro de ellos existen singularidades donde el espacio y el tiempo, sencilla y fríamente, terminan. Para graficar esa terrible sensación, sólo se me ocurre inventar una balada medieval escocesa que cuenta las desventuras del Thane de Cawdor, después de su derrota ante el Thane de Mowberry, en las alturas de Hingford Hills:

y lanzando destellos de furor y miedo

huyó perseguido por la implacable jauría

hasta hundirse en el centro de la ciénaga

donde un inmenso agujero negro

lo arrastró hasta el fondo mismo

de los infiernos.

Pero de los infiernos se vuelve: Dante, al menos, lo hizo. De los agujeros negros, no.

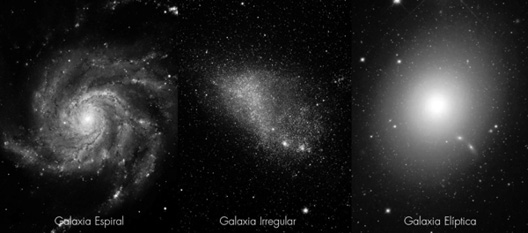

Galaxias a escala cósmica

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad se pensó que la Tierra era única. Cuando Copérnico la desalojó del centro de mundo y colocó al Sol en su lugar, a pesar de todo lo que esto significó, el paisaje a gran escala del universo no se alteró demasiado: el sistema solar copernicano constituía un cosmos (relativamente) pequeño, que terminaba en la esfera de las estrellas fijas, que se imaginaban más o menos como piedrecitas adheridas a ella. Pero el Sol gozó poco tiempo del privilegio de la unicidad: inmediatamente se comprendió que las estrellas también son soles, o mejor, que el Sol es una estrella entre tantas otras estrellas.

Sin embargo, la observación a simple vista del cielo nocturno muestra que las estrellas, lejos de distribuirse uniformemente, se concentran en una estrecha franja: la Vía Láctea, donde hay cientos de miles de ellas, dejando al resto del cielo casi despoblado. La astronomía de los siglos XVIII y XIX imaginó que la Vía Láctea era todo el universo, una mera y apretada concentración de estrellas sola, abandonada (y láctea) en la infinitud del espacio vacío. Kant definió a la Vía Láctea como un «universoisla» y adelantó la idea de que podía haber otros; faltaría un tiempo para que se la denominara «galaxia» y se descubriera que contiene entre cien y doscientos mil millones de estrellas. La Galaxia se convirtió entonces en un buen candidato para ser la estructura única y central del universo.

LA VÍA LÁCTEA

Pero a lo largo de la historia, reiteradamente la unicidad demostró no ser buen negocio. En el cielo no sólo hay estrellas, del mismo modo que en el campo no sólo hay espinas. El telescopio mostraba también nubes difusas, de naturaleza misteriosa, que se supusieron concentraciones de gas o polvo interestelar y que, guardando fidelidad a su aspecto, se llamaron nebulosas.

En 1845, el astrónomo William Parsons, lanzó una hipótesis audaz: sugirió que lejos de ser nubes de gas pertenecientes a la Vía Láctea, quedaban por el contrario muy lejos de ella, y eran nada menos que otras Vías Lácteas, otros universosislas, en todo similares al nuestro. La hipótesis de Parsons tuvo pocos seguidores y aun en 1920 se discutía la ubicación de las nebulosas. ¿Dentro o fuera de la galaxia? Tal era la cuestión.

No duró mucho. En 1924, Edwin Hubble zanjó de una vez por todas el asunto, al mostrar que una de las nebulosas más notables, Andrómeda, quedaba sin duda posible fuera y muy lejos de la Vía Láctea. La intuición de Parsons resultó certera: Andrómeda es efectivamente una galaxia, tan galaxia como la Vía Láctea. Una vez descubierta la naturaleza de las nebulosas (no de todas, ya que algunas sí son efectivamente nubes de gas y polvo), nuestra galaxia perdió todo privilegio, y pasó a ser una entre tantas, en un universo superpoblado. Galaxias de distintas formas y tamaños: elípticas, espirales, pero todas con sus miles o cientos de miles de millones de estrellas. Las galaxias resultaron ser tan numerosas como los granos de arena de una playa o las palabras huecas de un discurso político.

Pero ocurre que las galaxias, de la misma manera que las estrellas, no están distribuidas de manera más o menos regular. Hay regiones totalmente desgalaxiadas, y regiones donde las galaxias se agrupan gravitatoriamente. A estas agrupaciones se las conoce como cúmulos. La Vía Láctea, Andrómeda, la del Triángulo y otras treinta galaxias más pequeñas conforman lo que se conoce como el Grupo Local, el nuestro.

Y encima de todo, allí no termina la cosa. Nuestro Grupo Local pertenece a una estructura más grande llamada Cúmulo de Virgo, formada por unas dos mil galaxias. Y los cúmulos galácticos, a su vez, se agrupan en supercúmulos: el Cúmulo de Virgo y otros son modestos integrantes de Supercúmulos de decenas o cientos de miles de galaxias. El Supercúmulo de Virgo, por su parte, también tiene vocación viajera. A la nada despreciable velocidad de novecientos kilómetros por segundo, se dirige (de la misma manera que el supercúmulo vecino, el de Hydra Centauro) hacia una concentración de masa todavía más grande: el Gran Atractor, una fabulosa megalópolis de decenas de miles de galaxias, situada a unos ciento cincuenta millones de años luz de nosotros.

Estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos, galaxias que emigran de un cúmulo a otro, supercúmulos absorbidos por el Gran Atractor… es una enormidad que aplasta. Resulta curioso: la idea de «universo» es suficientemente general como para transformarse en una experiencia estética, casi en un estado de ánimo. La idea de «sesenta galaxias» viajando juntas en nuestro Grupo Local, tiene algo concreto y contundente que perturba la imaginación. El viejo universo precopernicano, y aun el copernicano —rodeado y protegido por la esfera de las estrellas fijas—, puede resultar ingenuo, pero sin duda era hogareño y seguro. El Cúmulo Local es frío, vasto, destemplado y asusta. Kant decía que eran dos las cosas que más lo impresionaban: la conciencia moral en lo más íntimo de sí y el cielo estrellado en lo más alto. Pero Kant no podía siquiera imaginar la danza de las galaxias en ese cielo relativamente simple del siglo XVIII.

Esa oscura materia del deseo

En El Principito, Saint Exupéry escribió que lo esencial es invisible a los ojos, frase que tuvo inmediatas derivaciones cosmológicas. Ya en los años treinta, el astrónomo suizonorteamericano Fritz Zwicky observaba tímidamente que la masa total del cumulo galáctico Coma no alcanzaba para mantener, gravitación mediante, a las galaxias agrupadas sin que se dispersaran por todas partes: con la cantidad de materia que se veía, el cúmulo no podía sostenerse y debería haberse deshecho mucho tiempo atrás. Unas décadas más tarde, cuidadosas mediciones de la velocidad de rotación de las galaxias mostraron que éstas exhibían una cohesión que la gravitación producida por su masa no justificaba. Dicho de otra forma: la materia que contiene una galaxia no alcanza para explicar la fuerza gravitacional que esa misma galaxia exhibe. ¿De dónde sale la fuerza gravitacional que falta? Dado que la fuerza gravitacional es directamente proporcional a la masa, no había demasiadas alternativas: tenía que haber más masa, más materia, escondida en algún lugar. Esa materia que no se ve pero que tiene que estar para que se cumplan las leyes de la física fue llamada «materia oscura». Los cosmólogos sienten una especial predilección por ella, y algunos sostienen que conforma, en realidad el noventa por ciento de la materia existente en el cosmos.

Por impresionante que parezca el hecho de que la mayor parte del universo sea invisible, la materia oscura, en realidad, no significa una gran sorpresa: todas las hipótesis sobre el origen del universo, a partir de la teoría estándar del Big Bang (la gran explosión), afirmaron que la cantidad de materia que ven nuestros instrumentos es poca. La constatación experimental de este hecho (que hay más materia de la que se ve) a partir de mediciones recientes representa una importante victoria de la teoría, y una prueba más de que Saint Exupéry, en general, tenía razón.

Materia oscura, bien. Invisible, por ahora, perfecto. ¿Pero de qué puede estar formada? Hay diversas posibilidades. Ciertas extrañas e impalpables partículas de sonoros nombres, como los fotinos, los WIMPS y los gravitinos, presentan sus candidaturas. Pero esas partículas hasta ahora nunca fueron observadas y su existencia es puramente teórica. O sea: se sabe que existe, pero no se sabe qué es. Tampoco se sabe muy bien cómo está distribuida. Hoy por hoy, la mayor parte de la materia que forma nuestro universo está encerrada entre dos gigantescos signos de pregunta.

Cantar del Alma que se eleva en pos de la Materia Oscura (glosa)

Una noche de locura

con el ansia científica inflamada

busqué materia oscura

dispersa o agrupada

por muy pocos instrumentos detectada.

En silencio, buscaba

esa materia que nadie comprendía

y en pos de ella viajaba

sin otra luz ni guía

que una vaga observación y una teoría.

Aquélla me guiaba

más cierta que la luz del mediodía

y con fe yo esperaba

que según se preveía

la materia oscura al fin se mostraría.

¡Oh dichosa aventura!

¡Extender por el espacio la mirada

buscar materia oscura

con ansias inflamadas

y más tarde volver, sin hallar nada!

II LA TEORÍA DEL BIG BANG Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO

Primero fue el espacio y el tiempo

Quinientos años antes de nuestra era, el grande y querido Tales de Mileto sostuvo que el mundo se había originado en el agua; veinticinco siglos más tarde, Edwin Hubble —el mismo en honor a quien se nombró el que fuera hasta hace poco el telescopio más grande del mundo— escudriñaba el cielo, focalizándose en lo que se llamaban «nebulosas», manchas blancas y difusas sobre cuya naturaleza, como les conté, se discutía. Había quienes decían que se trataba de objetos de la Vía Láctea y había quienes sostenían que en realidad estaban fuera de ella y eran enjambres de estrellas idénticos a la Vía Láctea y que el universo estaba poblado por muchísimos agrupamientos similares.

Pero no había manera de zanjar la discusión, hasta que Hubble emprendió su trabajo titánico y logró demostrar que, efectivamente, las nebulosas eran otras galaxias tremendamente alejadas de la nuestra y que contenían también cientos de miles de millones de estrellas agrupadas por la gravitación.

Pero no fue todo lo que vio.

Había una cosa rara con la luz de esas galaxias lejanas: aparecía enrojecida, «corrida hacia el rojo», como dicen los astrónomos. Ahora bien, el corrimiento al rojo es el equivalente, en la luz, al corrimiento a los graves de un sonido cuando la fuente se aleja de nosotros; Hubble adelantó entonces la increíble y sorprendente idea de que todas las galaxias se alejan de nuestro planeta a una velocidad proporcional a la distancia que nos separa de ellas. Las más lejanas que podían observarse en su época retrocedían a la respetable velocidad de 40.000 kilómetros por segundo, pero, a medida que los instrumentos se perfeccionaron y se alcanzaron regiones aún más distantes en el espacio profundo, pudieron verse galaxias que escapaban a 100.000 kilómetros por segundo y más. ¡Un tercio de la velocidad de la luz! Si bien a primera vista podría haber puesto un poco paranoico a más de uno esa ansiedad de la materia del Universo por alejarse de la Tierra, en realidad lo que demostraba esta observación era algo mucho más grandioso y extraño: que el Universo entero estaba en expansión y que cada observador, en cualquiera de las galaxias, vería que las demás se alejan de él.

Ya es clásica la imagen de un globo, con manchas en su superficie, que se infla. Si uno se parara sobre cualquiera de esas manchas, vería que el resto de ellas se aleja y que lo hace más rápido cuanto más lejos está. No es que cada galaxia en particular esté retrocediendo desde nuestro punto de vista, sino que el universo en su conjunto, el mismo que Tolomeo creyó limitado y finito, el que Newton imaginó como infinito y eterno, el que Einstein describió como finito, cerrado, ilimitado y estático, ese cosmos, después de haber sufrido tantos avatares, como un inmenso globo tridimensional, crece y se expande, arrastrando en su expansión a los objetos que lo conforman.

El descubrimiento de la expansión del universo fue como un fogonazo: se convirtió en el eje, en el concepto que organizó, en adelante, toda la cosmología y la impregnó de historia. El universo, aquel paisaje que pacientemente se descubría —y describía— aquel «lugar de todos los lugares», donde ocurrían los sucesos astronómicos, aquel escenario que cobijaba el transcurrir de la materia, se transformó en un objeto palpitante y en continuo cambio, en permanente modificación, en algo casi vivo, que tenía un pasado y que debía, a cada momento, responder por él.

El problema de lo que el universo era quedó ligado de manera indisoluble a lo que el universo había sido… y a la manera en que había empezado, porque en el universo en expansión no es posible la eternidad. Algo era evidente: las galaxias no pudieron estar alejándose unas de otras desde siempre. A medida que se retrocediera en el tiempo, deberían haber estado más y más próximas. La expansión tuvo que haber empezado alguna vez. Había que explorar hacia atrás, y allí, en el principio, sólo se avizoraba una gran masa caliente y densa que concentraba toda la materia y energía.

En 1927, el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaître (1894-1966) elaboró una teoría del origen del Universo, al que imaginó en el principio como una esfera del tamaño de treinta veces nuestro Sol en la que estaba concentrado todo, a la que llamó «huevo cósmico». Según Lemaître, al explotar este gigantesco huevo, el Universo empezó a llenarse de materia y a transformarse en lo que es hoy.

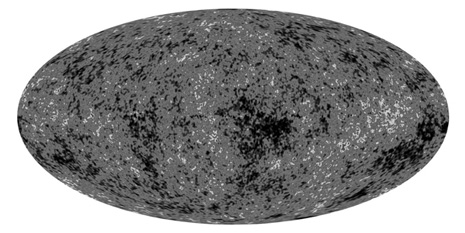

En la década del cuarenta, Georges Gamow (1904-1968) elaboró una teoría más refinada y demostró cómo es que las interacciones nucleares que tenían lugar en el universo primitivo podrían haber convertido el hidrógeno en helio, lo que explicaba las proporciones de estos elementos en estrellas muy viejas. Gamow publicó su idea en un artículo de 1948, donde se predecía que debía poder percibirse aún radiación de las etapas más tempranas y calientes del Universo, del momento en que la luz en forma de fotones pudo propagarse libremente después de la gran explosión: una radiación que debía haberse enfriado desde entonces y que debería tener ahora unos 5 grados Kelvin (o sea 268 grados centígrados bajo cero).

Naturalmente, se trataba de una hipótesis altamente especulativa y respaldada por poca evidencia empírica, hasta el punto de que el nombre con que se la conoce («Big Bang», o «Gran explosión») fue puesto con sorna por uno de sus más serios opositores, el astrónomo inglés Fred Hoyle (1915-2001).

Pero ocurrió que en 1964 Arno Penzias y Robert Wilson, dos científicos de los laboratorios Bell, mientras trataban de calibrar una antena, descubrieron un «ruido» en la franja de microondas, de 3 grados K, que provenía de todas las direcciones y que no variaba ni de día ni de noche, ni con el transcurrir del año. Era ni más ni menos que la radiación predicha por Gamow, el grito del universo temprano.

La detección de la radiación de Gamow dio a la teoría del Big Bang un nuevo impulso, y, desde entonces, la evidencia se acumuló hasta el punto de que es hoy una teoría firmemente asentada entre los cosmólogos.

LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO

Una «foto» del universo cuando tenía apenas 380 mil años de existencia.

El Big Bang

Así se pudo elaborar una teoría completa, o casi. Porque aunque el momento preciso del Big Bang, el «tiempo cero», se escurre todavía de las manos de físicos y astrónomos, la actual teoría cosmológica ha llegado bastante cerca, hasta el momento en que el Universo tenía sólo un billonésimo de trillonésimo de trillonésimo de segundo de edad. Era entonces más pequeño que un núcleo atómico, tenía una temperatura de un trillón de trillón de grados y las fuerzas que hoy manejan el universo (a nivel intraatómico y entre átomos) también estaban mezcladas en una superfuerza. La hazaña no es pequeña y tampoco lo es haber descripto con bastante coherencia lo que ocurrió desde entonces hasta hoy, mientras el Universo se expandía y enfriaba.

La gravitación fue la primera en separarse de esa fuerza única. La fuerza nuclear fuerte fue la segunda y acto seguido el Universo emprendió una etapa de expansión ultrarrápida —conocida como «etapa inflacionaria»— de la cual emergió con el tamaño de una naranja y como una sopa de quarks, leptones, fotones y sus respectivas antipartículas. Entonces fue el turno de la fuerza débil, y enseguida de la electromagnética, con lo cual las cuatro fuerzas de la naturaleza adquirieron su identidad actual.

Mientras tanto, partículas y antipartículas se aniquilaron en gran escala transformándose en luz; un minúsculo predominio de las primeras sobre las segundas garantizó el triunfo de la materia sobre la antimateria. Los quarks se unieron formando protones y neutrones, el Universo alcanzó el tamaño de una pelota de fútbol: pero todavía no tenía un segundo de edad.

Era tan denso que la luz no podía atravesarlo a través de la maraña de electrones y partículas que lo llenaban y lo tornaban opaco. Cuando el reloj indicó que ya habían pasado tres minutos desde el origen, este universo-bebé, que ya llegaba a apenas el millón de grados, emprendió una infancia de cien mil años, durante la cual se formaron los primeros núcleos de helio y se generó la radiación de fondo. Los átomos deberían esperar aún a que la temperatura bajara lo suficiente como para que los núcleos pudieran captar y retener electrones. Sólo entonces la luz empezó a encontrar el paso libre y en adelante el cosmos fue transparente y oscuro.

Apenas cien millones de años más tarde, todo estaba bañado en un gas difuso de átomos de hidrógeno y helio; aquí y allá el gas se condensaba en grandes nubes bajo la acción gravitatoria, en cuyo interior y llegado el momento, se encenderían las primeras y primitivas estrellas.

Las primeras estrellas duraron poco, apenas unos cientos de millones de años. Eran grandes, pesadas y explotaron como gigantescas supernovas que lanzaron toda la materia al espacio. Esa materia formó nuevas nebulosas que empezaron a contraerse por efecto de la gravitación. Hace cinco mil millones de años, una de esas estrellas se encendió y alrededor de ella una nube de polvo se concentró en planetas; el tercero de ellos formó una corteza y océanos, y allí las moléculas, después de mucha prueba y error, inventaron una estructura capaz de replicarse, transportando información genética (que tres mil millones de años más tarde Georg Mendel, un monje paciente, lograría decodificar) e iniciaron el ciclo de la selección natural. Luego se recubrieron de una membrana y formaron una célula que evolucionó hasta dar criaturas capaces de mirar a las estrellas y remontar la historia hasta adivinar los primeros instantes del universo.

Cosmogonía

Todas las culturas tuvieron su cosmogonía, desde las primitivas tortugas que sostenían al mundo a la lucha de Tiamat, la serpiente esencial, y Marduk, el dios babilonio del orden y la armonía; dioses desdibujados y tristes que fabricaban un mundo porque no tenían otra cosa que hacer. Pero el universo de hoy es muy complejo para dejarlo en manos de dioses que se confundirían y serían incapaces de lidiar con neutrones y neutrinos, con galaxias y con estrellas, con esas máquinas maravillosas que transforman gravedad en la luz y el calor que irradian, dioses que sólo podían pensar en términos de bien y mal, de luz y oscuridad, incapaces de imaginar siquiera los delicados mecanismos de la vida y el sistema sutil por el que se transmite la herencia; dioses sin el ingenio de Mendel o la tenacidad de Pasteur o la visión abarcadora de Darwin, dioses temerosos, sin la audacia de Copérnico (si hubiera sido por los dioses, habrían dejado a la Tierra en el centro del mundo por siempre).

La teoría del Big Bang es hoy nuestra cosmogonía, provisoria, como todo aquello que la razón descubre; una teoría que pretende dar cuenta de todo lo que existe, todo lo que fue y lo que será, y que intenta describir cómo llegó a ser: el universo desaforado y múltiple, poblado por cien mil millones de galaxias cada una con cien mil millones de estrellas, que se esparcen como filamentos asombrosos.

En cierto modo, es la culminación del gigantesco rompecabezas que comenzó a armarse desde que Copérnico movió a la Tierra desde el centro del universo y los hombres de la Revolución Científica descifraron los mecanismos básicos del mundo; que creció con Lavoisier y la larga epopeya que arrancó con Dalton y se adentró en los secretos de la materia, que invadió la biología cuando Darwin logró describir la saga de la vida a través de las épocas y Pasteur y Mendel inclinaron su mirada inteligente sobre sus minúsculos mecanismos; que se redondeó cuando Einstein barrió con las ideas de espacio y tiempo absolutos y estableció el fundamento de una nueva cosmología y la tectónica de placas ligó la historia y el presente de nuestro planeta a la historia del cosmos.

La teoría del Big Bang nos cuenta cómo, de casi un punto de temperaturas infernales se llegó hasta un universo helado: su temperatura es hoy de 270°C bajo cero. Y, además, vacío, ya que casi no hay materia, y de la que hay, cerca de tres cuartos son hidrógeno, casi todo el otro cuarto es helio y sólo el 1% queda para los demás elementos, entre ellos los que forman al hombre.

Dentro de las galaxias funcionan esas máquinas que son las estrellas, en cuyo interior se fabrican los elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, que con la muerte de las estrellas serán devueltos al espacio. Sin las enormes dosis de energía del centro de las estrellas sería imposible que se formaran átomos más complejos como el oxígeno o el carbono, para no hablar del uranio (que sólo se forma en las explosiones de estrellas).

Una de estas cien mil millones de galaxias es la nuestra, la Vía Láctea que vemos cruzando el cielo en las noches oscuras, y el Sol es una de las cien mil millones de estrellas que la forman, muy lejos del centro, en un brazo espiralado.

Y a su alrededor giran los planetas; en la delgada costra de uno de ellos vivimos nosotros, en un mundo en el que somos absolutamente minoritarios frente a los insectos o a las bacterias. Somos una especie reciente, de apenas tres millones de años de antigüedad, que mira asombrada intentando comprender ese universo.

Y la teoría también nos dice cómo seguirá todo, mientras el universo se expande y se expande y se enfría. Hace poco se descubrió que la expansión se acelera más y más. Nadie sabe a qué se debe este fenómeno, pero en muchos casos se lo atribuye a la acción de la energía oscura, concepto elusivo si los hay, y del que nadie puede dar una explicación cabal, ni demostrar su existencia.

Dentro de tres mil millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea chocarán, fundiéndose en una supergalaxia.

Dentro de cinco mil millones de años, el Sol habrá agotado su combustible y en su último suspiro, destruirá a los planetas más cercanos a él, como Mercurio, Venus y la Tierra, y se transformará primero en una esfera del tamaño de nuestro planeta, una enana negra de carbono y oxígeno.

Y mientras tanto, el universo se seguirá expandiendo y se irá haciendo menos denso; dentro de un millón de millones de años, los cúmulos galácticos que están cerca se van a fusionar entre sí, y las supergalaxias que resulten se alejarán ya unas de otras sin remedio.

Pero al mismo tiempo se irán agotando las reservas de hidrógeno de todo el universo y ya no se podrán crear nuevas estrellas; habrá un momento en que muera la última estrella que existe, y por lo tanto las supergalaxias no serán más que cementerios estelares sin brillo.

Y el universo continuará su expansión.

Sólo los agujeros negros, esos extraños objetos nacidos de la relatividad general, permanecerán ligeramente activos, pero también ellos se agotarán alguna vez.

Y el universo se seguirá expandiendo hasta que no queden siquiera agujeros negros.

Y quede solamente la nada y la radiación, cada vez más fría y más tenue, que se aproximará, sin saberlo, y sin alcanzarlo nunca, al cero absoluto.

Y el universo se seguirá expandiendo y expandiendo sin fin.

Y será sólo pura inmensidad en expansión.

Que se expande y se expande.

Y se expande.

Y se expande.