The Brain—is wider than the Sky—

For—put them side by side—

The one the other will contain

With ease—and You—beside—

The Brain is deeper than the sea—

For—hold them—Blue to Blue—

The one the other will absorb—

As Sponges—Buckets—do—

The Brain is just the weight of God—

For—Heft them—Pound for Pound—

And they will differ—if they do—

As Syllable from Sound—

EMILY DICKINSON

Si pienso en mi padre lo primero que me viene a la mente no es su cuerpo, ni siquiera sus ojos o sus manos, sino algo más etéreo e indefinible, algo también más cercano y entrañable. Pero, ¿qué? ¿Su forma de ser? ¿Su carácter, su personalidad, su mente? ¿Su conciencia? ¿Su yo? Palabras dúctiles e imprecisas porque carecen de sustrato material. Si las fotografías al menos nos conceden una pálida réplica de quienes se han marchado, nada o casi nada —a excepción de las cartas o diarios, aunque conservo muy pocos escritos de mi padre— permite adentrarse en el interior de otra persona. ¿Pero qué diablos es esa vida interior que se desvanece con la muerte? Una pregunta más drástica: ¿y si nuestra vida mental solo derivase del comportamiento de nuestras neuronas y células gliales y de los átomos, iones y moléculas que las animan y construyen? Formulada en estos términos por Francis Crick —el descubridor de la estructura del ADN al lado de James Watson y la desdeñada Rosalind Franklin—, su “sorprendente hipótesis” provoca el mismo desasosiego que la teoría de la evolución y apenas se aleja de la muerte de Dios anunciada por Nietzsche. De manera más provocadora: ¿y si yo, y el mundo que me rodea, no estuviese en otro lugar que aquí —me señalo la sien—, en las cavernas de mi cráneo? ¿Y si nosotros, todos nosotros, no fuésemos sino nuestros cerebros? Sin empeñarnos en negar la realidad, esa miríada de átomos en perpetua agitación con la que jamás tendremos contacto directo, la “sorprendente hipótesis” implica que el conjunto de nuestra experiencia permanece enclaustrado en esa gelatina de neuronas. Yo, sea lo que fuere ese “yo”, estoy allí, solo allí. Y los otros, todos los otros, mi padre, mi madre, mis amigos e incluso ustedes, mis hermanos, mis semejantes, mis lectores, no viven en el planeta que llamamos Tierra, no se mueven, sufren, aman o lloran allá afuera, en la ciudad de México, en Timor o en Etiopía, sino aquí —vuelvo a apuntarme a la sien—, en el interior de mi cabeza. No podría ser de otra manera: bien protegido por el cráneo y la barrera hematoencefálica, el cerebro solo recibe información del exterior a través de las señales químicas y eléctricas que le proporcionan los sentidos. Quizás por ello los humanos nos obstinamos durante siglos en creer que nuestro yo o nuestra conciencia —otros dirían: nuestra alma— se alberga en el corazón o en el hígado, órganos más cálidos y menos timoratos. Que la materia sea capaz de pensar en la materia es, en definitiva, uno de los misterios más fascinantes del universo. La obsesión por el cerebro muy pronto encontró refugio en mi propio cerebro. Tendría doce o trece años cuando me aficioné a Cosmos, la serie de Carl Sagan que encandiló a millones con la “ciencia de lo más grande y lo más pequeño” —de un lado, galaxias y agujeros negros; del otro, las partículas subatómicas— y sus asombrosas imágenes del universo no tardaron en conducirme a los libros del cosmólogo de la Universidad de Cornell. (En 2004 habría de pasar una temporada en Ithaca, un yermo congelado en el norte del estado de Nueva York cuyo mayor atractivo consistió en imaginarme en las cercanías de su despacho.)

|

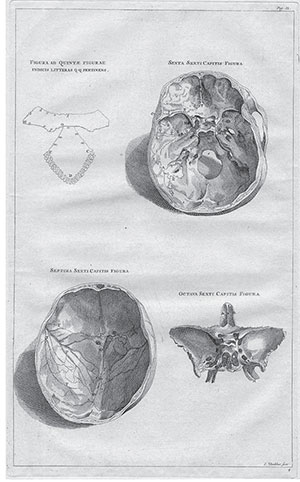

VESALIO, De humani corporis fabrica libri septem, I |

|

|---|

La curiosidad de Sagan lo llevó del Big Bang y los viajes espaciales a la genética, donde contribuyó al estudio del ARN, y de allí a las neuronas: si en Los dragones del Edén (1977) estudiaba la evolución de la inteligencia, en El cerebro de Broca (1979) se refería, entre otros tópicos, al centro del habla descubierto por el médico francés en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Cerca de los quince años, me sumergí en las obras completas de Freud —leídas en paralelo con las de Nietzsche— y no solo hallé un profeta, sino un escritor de raza. El psicoanálisis se convirtió en una de mis pasiones, si bien la fascinación pronto dio paso al desencanto. Aunque nunca me he sometido a terapia alguna —resabio de mi horror a la confesión católica—, su pretensión de explicarlo todo, incluido este rechazo frontal a tenderme en un diván, se me volvió cada vez más irritante, al grado de que en dos de mis libros, El fin de la locura, donde retrato a Lacan, y La tejedora de sombras, donde hago lo propio con Jung, sus adeptos son retratados en ángulos muy poco favorecedores. Durante años me he batido con Eloy Urroz, uno de sus más fervorosos pacientes y apologetas, en torno a su eficacia clínica: él defiende el psicoanálisis a rajatabla, convencido de la ayuda que le ha proporcionado; a mí, desde fuera, me parece que Freud renunció a la búsqueda neurológica que aventuraba en sus primeros escritos por una hipótesis deslumbrante pero nunca comprobada —el “inconsciente” que guía secretamente nuestros actos—, la cual acabó por encandilarlo a él y a sus discípulos. Más cercano a la religión que a la ciencia, con sus dogmas, escuelas, excomuniones y herejías, el psicoanálisis es un fastuoso edificio conceptual, uno de esos mundos paralelos imaginados por los grandes novelistas. Más adelante, la lectura de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985) de Oliver Sacks, seguida de otras obras suyas, confirmó mi interés por lo que ocurre o deja de ocurrir con nosotros a partir de lo que sucede en nuestros cerebros. Ello sin contar que, a fuerza de que mis padres y amigos no se cansaran de recordármelo, yo siempre me he asumido como alguien “cerebral”. ¿Denota el adjetivo una carencia o una virtud? Si bien me jacto de lo primero —mera estrategia de supervivencia para un niño delgado y enfermizo—, lo segundo resulta más probable. El epíteto deslizaba varios reproches: podrás ser todo lo inteligente que gustes (o finjas) pero ello no te vuelve menos distante, altanero e inaprehensible. Desde niño, la inteligencia fue para mí una carga y un escudo. Mi padre la consideraba el mayor de los talentos: un poder secreto que te hacía superior al resto de los mortales. Su propia inteligencia no estaba desprovista de la arrogancia de los inseguros. Aunque los demás te parezcan más fuertes, me decía, siempre serás capaz de derrotarlos en un duelo de astucia o de palabras: un David nerd frente a un musculoso y bruto Goliat. Siendo el menor de cinco hermanos (o hermanastros: jamás nos aclaró por qué uno de mis tíos no compartía su apellido), mi padre se distinguía por ser el más listo y cultivado; era, ya lo dije, el único profesionista de la familia. El doctor. Nada me hacía admirarlo tanto como su inteligencia, su sabiduría —era capaz de responder a cualquiera de mis preguntas— y su ingenio. A mis ojos, no solo era más listo que mis tíos, sino que mis maestros, los padres de mis amigos y todos los adultos. A la vez, su inteligencia lo hacía diferente. Tan diferente —e inadaptado— como yo. Educado con su ejemplo, mi cerebro imitó sus excentricidades mucho antes de que yo me diese cuenta. Desde que ingresé a la primaria me descubrí distinto: más frágil, más endeble, solitario. Un severo asma infantil, diagnosticado a los tres años, me apartaba de los cambios de clima y los “chiflones”, los deportes al aire libre, la rudeza escolar o las tardes de lluvia. Cualquiera de mis compañeros lucía más fuerte y saludable. En contraposición, yo era más inteligente, o eso me repetía mi padre para inspirarme confianza. Mucho antes de que el término bullying se popularizara como una plaga global, el abuso y el acoso eran la norma habitual en las escuelas: siempre había un grandulón o una pandilla de gamberros dispuestos a burlarse de ti y a aplastarte si no los obedecías. Durante meses me robaron el lunch que me confiaba mi madre por las mañanas —cajitas de cereal o unas apestosas tortas de huevo— y nunca faltó quien buscara humillarme por mi estatura, mi miopía o mi escaso talento para el futbol, la única actividad que importaba en mi colegio marista. En cada clase tenía que haber sin falta un marica o mariquita, un pobre chico que, por sus ademanes delicados o sus aficiones poco varoniles, por ser más estudioso o menos truhan, o por simple mala suerte, debía soportar la ojeriza de aquellos gandules. Si logré escapar de ellos fue gracias a los protectores o guaruras que supe procurarme desde entonces, amigos altos y fornidos que, a cambio de ayuda en las tareas de matemáticas o de que les “soplara” en los exámenes, me protegían con sus puños. Me acostumbré a utilizar la inteligencia —mi supuesta inteligencia— como un arma de combate y, siguiendo el ejemplo paterno, me especialicé en manipular las voluntades de los otros. Solo que, como sabía Gorostiza, por fuerza había que pagar un precio: la inteligencia siempre estará sola (y en llamas). Quien se cree más listo que los otros nunca acabará por integrarse con los otros. Al asumirme arriba, en una especie de Olimpo académico, me mantuve en los márgenes de aquel microcosmos infantil que me observaba con tanta admiración como recelo. Así ocurrió hasta que aprendí a menospreciar la inteligencia o al menos esa inteligencia marrullera que solía presumir en público. La más dolorosa demostración de la falibilidad de la inteligencia fue comprobar cómo ésta nunca le ayudó a mi padre a ser feliz. Su lucidez, su talento analítico y sus conocimientos de todas las materias —eso que llamaríamos “su cultura”— pocas veces le permitieron dejarse arrebatar por la emoción o la euforia. Algo frenaba su entusiasmo, una prevención o una prudencia ineludibles. Yo mismo tiendo a distanciarme de los hechos y las personas que me rodean, extraviado más de la cuenta en mis propios debates imaginarios. Quizás por ello cuando escuché por primera vez la frase carpe diem —en La sociedad de los poetas muertos, no en Horacio— la convertí en mi divisa: la única forma de apartarme de una vida ahogada por la reflexión y la autoconsciencia era disfrutando de cada instante como si fuese el último. La lógica de mi padre era la inversa, acaso porque carecía de lo que los gurús de nuestra época llaman “inteligencia emocional”. Consciente de que su temperamento podía volverse turbulento o expansivo, quizás no le quedaba otro remedio que contenerse y se tornaba inflexible sin dejar de ser cariñoso. Su moral se fundaba en este deber ser: “la obligación ha de prevalecer sobre el deseo”. Algo estoico despuntaba en su filosofía, o mejor diría espartano: la fidelidad a unas normas que se le antojaban absolutas y a un único marco de referencia frente al caos. Si debía elegir entre darse un pequeño gusto o cumplir con una obligación, sin duda prefería lo segundo. Esta rigidez que mi madre, mi hermano y yo tanto le criticamos parecía más dictada por una voluntad maniaca que por las cavilaciones de un hombre racional. No quiero sugerir que mi padre tuviese personalidad doble o escindida, pero en ocasiones era como si otra voz, la despótica voz de su conciencia —su potente superego, dirían los freudianos—, guiase cada uno de sus actos. Convertida en reina, la inteligencia vuela, gira en torno a sí misma y, semejante a un tizón, se consume en el aire. Desde la adolescencia me invade una mezcla de pánico y fascinación por la demencia: así se explica que haya dedicado mi primera novela al poeta Jorge Cuesta, a quien los demás miembros del grupo de Contemporáneos y el propio Octavio Paz consideraban el hombre más brillante de su generación y quien terminó ahorcándose en un manicomio tras haberse emasculado. A la inteligencia y la locura las divide una frontera muy delgada y todos mis personajes se encuentran en los lindes de una y otra, desde la arpista que entrega su vida en busca de una interpretación perfecta hasta la mujer que estudia sus delirios como si fueran mensajes del inconsciente, pasando por los matemáticos y físicos que se desvinculan de la sociedad arrobados entre sus teoremas y su álgebra. Una de las consecuencias que se desprenden de la hipótesis de que solo somos nuestro cerebro es que si éste falla o se lastima, se atrofia o pierde facultades —o sufre un desbalance en las sustancias que lo activan—, el yo se extravía en el camino. Así le ocurrió a mi padre a causa de la arteriosclerosis y la depresión. Su curiosidad y su pasión por el conocimiento se diluyeron en la misma medida en que su cerebro se concentraba en sí mismo. En los últimos tiempos daba la impresión de ser un prisionero de sus propias obsesiones que, como dije antes, le impedían ocuparse de otro asunto que no fuese su salud. Permanecía por horas frente al televisor sin dejar de mirarlo aunque sin hacerle mucho caso, enclaustrado en su malestar. ¿Dónde se ocultaba en ese momento su inteligencia, la formidable inteligencia que siempre lo distinguió? ¿De qué le servía?

|

VESALIO, De humani corporis fabrica libri septem, II |

|---|

Fatigado o endurecido, su cerebro actuaba como un pueblo que se somete sin resistencias a los caprichos de un tirano. El menor intento por alejarlo de sus murmuraciones —esas violentas e inflexibles órdenes que se dictaba a sí mismo— se resolvía con una oposición frontal a cualquier cambio en la cual era posible reconocer los rastros de su antigua voluntad. ¿Cómo se forma la conciencia en el cerebro y cómo esa conciencia se desvanece o se apacigua, se fragmenta o se destruye con los años? Si solo somos nuestro cerebro, ¿también somos su deterioro causado por la enfermedad o el paso del tiempo? Desde que volví a México a mediados de 2013, todas los domingos fui a comer a casa de mis padres. A él lo encontraba sin falta en su destartalado sillón azul, vestido con un suéter raído y un pantalón que flotaba en sus delgadísimas caderas, mal rasurado y levemente ausente. Siempre nos preguntaba por nuestra salud, se esforzaba por conversar unos minutos e incluso deslizaba alguna broma. Pero una vez en el comedor masticaba con dificultad sus alimentos —la misma sopa de verdura, el mismo huevo revuelto y los mismos nuggets de pollo día tras día— y se apresuraba a levantarse, trastabillando, para su diaria ceremonia de lavarse los dientes y dormir la siesta. Yo no dejaba de preguntarme, al despedirme de él junto a su cama, en la vaga penumbra de su cuarto, adónde se había ido lo mejor de mi padre, por qué quedaba tan poco de él en ese cuerpo estragado y débil. ¿En qué meandro o abismo del cerebro se había perdido su energía, su talento, su tenacidad, su verdadero yo? ¿O no existe un yo auténtico, una personalidad destinada a acompañarnos de por vida, sino solo este espejismo que dura lo que nuestro cerebro tarda en descomponerse? He visto o sabido de casos más penosos, ancianos que pierden la memoria, se embarrancan en los laberintos del Alzheimer, no articulan una sola frase coherente o desconocen a sus familiares tanto como su pasado. No sé qué resulta más trágico, si extraviarse así o conservar la autoconciencia de mi padre, esa lucidez que le permitía verse a sí mismo —peor aún: que lo obligaba a mirarse sin cesar— y le imponía la contemplación de su propia miseria cotidiana. Desconocemos cómo surge la conciencia en el cerebro, qué provoca que en ese torbellino de millones de sinapsis surja de pronto algo, una sensación más que una certeza, la idea de que somos uno mientras una sutilísima barrera nos separa del exterior, y acaso nunca llegaremos a saberlo. Creyentes y dualistas le confieren esta facultad a un dios o una sustancia incognoscible que se incrusta en el hardware del cerebro y en teoría podría desprenderse de él. Monistas y ateos nos resignamos a creer que en la materia se halla el germen de nuestro yo inmaterial de la misma forma que de las letras de un libro emanan las historias que nos seducen o apasionan. Un grupo más escéptico de plano desestima que exista algo que podamos llamar “conciencia” o considera que su estudio es irrelevante. Más iluminadora —y desternillante— me resulta la boutade según la cual la conciencia no es sino la sensación que experimenta quien posee una corteza cerebral de gran tamaño. Las ochenta mil millones de neuronas que la forman —una científica británica se dio a la tarea de contarlas en un experimento tan deslumbrante como obvio— se hallan en perpetuo movimiento: conectadas en paralelo, intercambian un sinfín de señales químicas y eléctricas cuyo vaivén apenas hemos empezado a desentrañar. Al hacerlo, distintos grupos de neuronas se activan en redes específicas en donde se almacena una miríada de datos —mejor: de patrones— que a su vez generan reacciones particulares frente a los estímulos externos. ¿Por qué habría de ser imposible que de esos flujos surgiesen las ideas que nos formamos sobre el mundo y luego otras ideas o conjuntos de ideas más insólitas y extrañas, capaces de verse a sí mismas? Como escribí en Leer la mente, el cerebro humano es una máquina de futuro. Mejor: de futuros. La evolución nos entregó con él una rotunda ventaja frente a nuestros competidores. No somos la especie más fuerte ni la más resistente de la Tierra —somos bastante enclenques y el cerebro consume la mayor parte de nuestra energía—, pero estamos mejor preparados para prever el futuro y actuar en consecuencia. En vez de confiar en las eficaces pero lentas directrices de los genes, avistamos soluciones inéditas a los desafíos del ambiente. Nuestro cerebro construye imágenes de la realidad —símbolos, representaciones, réplicas— y, cada vez que percibe una situación riesgosa, no solo encuentra un equivalente en su amplio catálogo de recuerdos, como el bibliotecario que se sumerge en su archivo, sino que ensambla uno ad hoc, como si el bibliotecario pudiese cambiar el final de sus libros de acuerdo a las expectativas del lector, para reaccionar frente a ella. En vez de computar como las máquinas, el cerebro imagina distintos escenarios posibles y se decanta por el que juzga más conveniente en un parpadeo. Si funciona, ese patrón —esa configuración neuronal útil— se refuerza y permanece; si no, se desecha gracias a un mecanismo tan útil como menospreciado: el olvido. El flujo de información de los sentidos al cerebro —y del cerebro a los sentidos— fragua modelos del mundo de una intrincada complejidad.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, dibujo de neuronas tomado de Estructura

de los centros nerviosos de las aves (1905)

Imposible adivinar cuándo esos patrones, en su reconfiguración infatigable, pudieron dar el salto lógico imaginado por Douglas Hofstadter en I’m a Strange Loop (2010): el instante en que una idea de pronto se vuelve autorreferencial. Ello no impide asentar sus ventajas: por más que en medio de la arquitectura en paralelo de las neuronas el yo lineal luzca como una anomalía —una suerte de infección o de virus informático, como ha sugerido Daniel Dennett—, se trata de una anomalía benéfica que nos permite unificar un sinfín de datos y sensaciones en una especie de war room. Gracias a esta ilusión —una ilusión, sí, puesto que el yo no se halla en ninguna parte del cerebro—, nos concentramos en cuidar y resguardar el cuerpo que nos contiene. El esfuerzo está destinado a cumplir nuestra principal meta como seres vivos: permitir que nuestros genes se repliquen. Somos máquinas empeñadas en asegurar la sobrevivencia de nuestros genes. Si en realidad éstos son tan egoístas como sostiene Richard Dawkins, dado que nos obligan a satisfacer sus ansias de inmortalidad, el yo resulta un invento idóneo: un piloto automático que lleva a buen puerto esta nave con sus odiosos pasajeros. La mayor parte de las dieciséis o diecisiete horas que pasamos despiertos —es decir, conscientes— nos dedicamos a alimentar y cuidar nuestro cuerpo en tanto buscamos cómo y con quién reproducirnos. Esa devoción queda en evidencia incluso en el mayor mandamiento altruista de la historia: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Solo si veo al otro como una parte de mí me arriesgaré a protegerlo y en caso extremo a dar mi vida por la suya. Salvo contadas excepciones, glorificadas en sagas y novelas, lo normal es que solo nos mostremos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hijos. ¿El motivo? Que poseen el cincuenta por ciento de nuestros genes. Nada permitía prever, sin embargo, que las ideas que brotan en el cerebro fuesen a cobrar una vida propia. Tan voraces y egoístas como los genes, los memes —para usar el horrible término de Dawkins, hoy doblemente pervertido por culpa de las redes sociales— hicieron que el cerebro humano se tornase híbrido: aunque formado a nivel material por las neuronas y las glías, y los iones, átomos y moléculas asociados con ellas, también está integrado por las ideas surgidas en su interior, las cuales muy pronto se volvieron capaces de modificar la materia de la que provenían. Pero las ideas no son inmateriales o etéreas, sino el resultado de configuraciones precisas de sinapsis y redes neuronales, como propuso Robert Aunger en The Electric Meme (1998). Lo más interesante es que se hallan sometidas a las mismas reglas de la evolución que gobiernan a los seres vivos: las que mejor se adaptan al medio —a nuestras mentes—, sobreviven; las que no, se extinguen sin remedio. El yo sería, desde esta perspectiva, uno de los memes o conjuntos de memes más aptos y exitosos jamás concebidos por el cerebro. ¿Qué mayor capacidad de adaptación para una idea que incrustarse en esa parte de la conciencia que consideramos esencial para nosotros?

|

ANDRÉ DE LAURENS, Historia Anatomica (1589), donde conjunta una imagen del cerebro con un retrato de Vesalio |

|

|---|

Cuando un meme pasa a formar parte de nuestra identidad asegura su supervivencia. Si asumo que mi fe en un dios omnipotente y omnisciente es parte de lo que soy, ¿cómo alguien podría arrancarme esta convicción? Lo mismo ocurre con los memes que recibimos en la infancia y poco a poco nos convierten en lo que somos. Yo también soy mis ideas. La creación de ese yo dista de ser una tarea apacible: la educación presupone una violencia extrema para el cerebro. Además de vivir en el eterno conflicto darwiniano que nos enfrenta a diario con los otros, en nuestras cabezas se pone en marcha una guerra sin cuartel entre distintas ideas que tienen la misión de conquistarnos. Desde que nacemos somos bombardeados por nuestros padres y maestros y luego por una infinidad de mensajes provenientes de todas partes; algunas ideas se adaptan a nuestra mente, se amoldan y permanecen con nosotros —hasta convertirse en nuestros principios—, mientras otras se desgastan o se agotan sin que lamentemos su pérdida. Habría que matizar, pues, la afirmación anterior: yo soy mis ideas solo si entiendo que esas ideas no me pertenecen, que han llegado a mí por caminos muy distintos y yo las adopto —y adapto— como mías. Muchas de las ideas de mi padre, o que al menos llegaron a mi cerebro desde el cerebro de mi padre, se han vuelto parte de mí mismo y me hacen lo que soy; otras tantas he buscado desecharlas y combatirlas o me he batido contra ellas sin estar seguro de haberlas vencido. Este libro es la prolongación de ese combate con mi padre. Si hoy tratara de definirlo, tendría que recordar sus creencias fundamentales: su intransigencia moral, su catolicismo, su conservadurismo, su talante crítico, su altruismo y su vocación de servicio. Las ideas que lo caracterizaron hasta que, en sus últimos años, el dolor, entendido no solo como sensación sino como un meme persistente e invasivo, pasó a ocupar la mayor parte de su vida mental. A la distancia me queda claro que mi padre sufría además de un trastorno obsesivocompulsivo. Durante años logró sublimarlo o apaciguarlo gracias a una disciplina inquebrantable: así se convirtió en un hábil cirujano, un clínico brillante y un estimulante profesor. Pero su proclividad hacia las ideas fijas, expresada en incontables ceremonias y rituales, acabó por imponerle una vida interior cada vez menos abierta. Al final, mi padre apenas era más que su dolor: el dolor físico que atenazaba sus músculos y sus nervios y sobre todo las ideas sobre su propio dolor que lo obsesionaban el día entero. Si solo somos nuestro cerebro, ese flujo eléctrico y humoral que anima nuestras neuronas, ese presente perpetuo empeñado en adelantarse al futuro, también somos el cúmulo de ideas que hemos almacenado a lo largo de la vida. Esas ideas y memes que solemos llamar, con mejor tino, memoria. En otras épocas se llegó a creer que lo único que nos define, lo único que nos hace ser quienes somos, es ese conjunto de recuerdos que le da consistencia a nuestro yo. Numerosos casos clínicos desmienten esta tesis: pacientes que han sufrido amnesias radicales, capaces de borrar hasta sus últimos recuerdos —así sea por unas horas o unos días—, confiesan la turbación que sentían al hablar de sí mismos, si bien ésta no los privaba de su conciencia o su carácter. No busco minimizar el peso de nuestros recuerdos: al lado de la conciencia, la memoria ha concitado la mayor parte de las especulaciones —e invenciones literarias— en torno a nuestra vida interior. En la Antigüedad se le comparó con una biblioteca o un archivo, una metáfora inexacta que condujo a un sinfín de equívocos. El cerebro, ya lo dije, es una máquina de futuros, no un almacén en el cual acumulamos la información que nos llega a partir de los sentidos. Si conservamos recuerdos —una vez más: patrones— no es por el afán de retenerlos y clasificarlos, como esos mendigos agobiados por el mal de Diógenes que se atrincheran entre cachivaches, sino para utilizarlos de la manera más útil y sencilla en el presente. El cerebro podría compararse, más bien, con esas sofisticadas máquinas excavadoras que construyen y desazolvan a la vez. El olvido no es un error de fábrica, una anomalía o un esperpento. Recordarlo todo, como el Funes de Borges, sería peor que una pesadilla: nos impediría cualquier otra acción mental y nos conduciría hacia la muerte, como escribió el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga, responsable de descubrir la llamada “neurona de Jennifer Anniston”. Memoria y olvido son hermanos siameses. Una vez que la información de los sentidos llega al cerebro se almacena en una neurona o un conjunto de neuronas que poco a poco la limpian de ruido: de datos suplementarios e inservibles. Por eso los recuerdos tiendan a borrarse o adelgazarse con el tiempo; entre menos detalles, más sencilla resultará la tarea de compararlos con el presente. Para rescatar un recuerdo nos valemos de esas peculiares estructuras en forma de herradura que conocemos con el nombre de hipocampo. La ley de la entropía, según la cual la información siempre tiende a perderse, no nos excluye: no es verdad que cuanto hemos vivido se empolve en algún recoveco del cerebro, pues hay informaciones que se pierden o degradan como sucede en cualquier otro sistema de conservación de datos (la computadora en la que escribo, por ejemplo). A fin de hacer frente a los errores de almacenamiento, la muerte neuronal o la inevitable pérdida de datos, la información a veces se guarda duplicada o triplicada en varias áreas del cerebro. Pero incluso los recuerdos más durables —de objetos, hechos o sensaciones— se ven modificados con el uso. Cuando los sentidos hacen llegar al cerebro señales de una experiencia nueva, éste la confronta con otras parecidas; al hacerlo, no solo rescata el recuerdo original, sino que lo trastoca. El pasado no es una película que rebobinemos a nuestro antojo, sino una plastilina mórbida y delicada que cambia de forma cada vez que la sacamos del desván. En nuestro interior sucede algo equivalente al principio de incertidumbre de Heisenberg: el observador modifica lo observado. ¿Cómo podríamos saber entonces quiénes somos —o quiénes hemos sido— si ni siquiera podemos confiar en nuestra memoria? Pese a nuestra obsesión por la coherencia, no somos nunca los mismos, un yo maduro al que arribamos tras una niñez penosa y una turbulenta adolescencia, sino un continuum de experiencias en movimiento, un flujo inabarcable que solo la ficción de la conciencia nos permite fijar y detener. “Conócete a ti mismo”, recomendaban los socráticos, y desde entonces un sinfín de escuelas místicas y psicológicas se ha preocupado por ayudarnos a descubrir a través de la meditación, el análisis o la plegaria nuestro verdadero yo. Quizás ha llegado el tiempo de aceptar el caos que nos forma: todos deberíamos llamarnos Legión. Un dato llamativo: el hipocampo no solo es responsable de revivir el pasado, sino también de imaginar el futuro, como si para el cerebro la línea del tiempo fuese menos clara y pasado y futuro se encontrasen a la vuelta de la esquina. Bien saben los novelistas que la imaginación deriva de la hábil manipulación de los recuerdos, de serrucharlos y ensamblarlos, pervertirlos y recomponerlos.

|

VESALIO, De humani corporis fabrica libri septem, II |

|

|---|

Ahora entendemos que su labor imita de forma intuitiva el proceder natural del cerebro. ¡Pocas sensaciones tan abismales como darnos cuenta de que algunos de nuestros recuerdos más entrañables —ese instante crucial de nuestra infancia o ese momento que cambió para siempre nuestras vidas— en realidad pudo no haber ocurrido como lo recordamos o no haber ocurrido del todo! Durante un encuentro sobre ciencia y literatura celebrado en Buenos Aires en 2014, le pedimos a un conocido escritor español que nos contase su primer recuerdo. Conmovido, éste se embelesó al narrar, con una poética profusión de detalles —la resolana de un mediodía invernal, la presión de la mano de su padre en su propia mano, la arenilla entre los dedos de sus pies—, un paseo por la playa ocurrido, según confesó, cuando tenía dos años. En cuanto concluyó, arruiné su evocación al explicarle que la falta de maduración de las redes neuronales impide que conservemos los recuerdos anteriores a los tres años. Nuestro amigo juró que su recuerdo era nítido y certero. Nítido y certero, pero falso. Construido tal vez a partir de los recuerdos de sus padres o hermanos, de la experiencia de otros paseos por esa y otras playas y su propia imaginación de novelista. Nada diferencia, en nuestra mente, una imagen real de una invención. Para el novelista español, aquel recuerdo era importante, lo unía con su niñez y su familia: se había vuelto más real que la realidad. Días atrás leí un artículo de Oliver Sacks donde, además de despedirse —confesaba ser víctima del cáncer terminal que lo llevaría a la muerte—, narraba una confusión semejante: si bien en su autobiografía contó cómo sobrevivió a un bombardeo nazi de Londres, acabó por descubrir que este recuerdo le pertenecía a su hermano. La primera imagen de mí mismo es igual de equívoca. Justo el día en que cumplo un año se me ocurre caminar por primera vez: las paredes de la casa me parecen blancas y altísimas mientras descubro delante de mí las jaspeadas losetas del pasillo. A continuación me alzo, me tambaleo y por fin caigo. Años después encontré una foto en el álbum familiar en la que aparezco retratado más o menos así: vestido con una playera a rayas, en el pasillo de la casa de mis padres, mirando hacia la cámara. Es obvio que mi cerebro transformó esta vieja imagen en un recuerdo. Otro ejemplo: despierto en plena noche, agobiado por el asma; mi padre llama al pediatra, en vano; me visita otro médico, al que recuerdo frío y malhumorado; mi crisis respiratoria se agudiza y éste dice que habrá que internarme en una clínica (la palabra aún me causa escalofríos); yo me echo a llorar, muerto de miedo, y empeoro mi estado. El médico me inyecta en el brazo —aún siento el piquete—, me visita mi tío César, quien arma junto con mi padre una improvisada tienda de campaña con las colchas y las sábanas; me colocan allí adentro, me acomodan un humidificador y poco a poco mi respiración se normaliza. Todo esto ocurrió, en mi memoria, cuando yo tenía seis años. Mi madre me desmiente: tenía menos de tres. De seguro confundo el episodio con otros semejantes —padecí de asma hasta los quince—, alimentado por la narración de mis padres y mi propia imaginación. He contado este suceso decenas de veces y, si bien en ningún momento ha dejado de parecerme real, siento que con cada repetición pierde algo de su fuerza y se torna menos sólido, sin que consiga confrontarlo con el original que lo inspiró. ¿Importa? Sí y no. Se trata del primer recuerdo claro de mi enfermedad y me resulta entrañable aunque me desasosiegue reconocer que se trata de una invención. ¿Dónde me encuentro yo en el inasible territorio del pasado? ¿Hay al menos algo que se conserve, un mínimo sustrato de verdad? Diversos mecanismos, estudiados con profusión por Daniel Schachter, nos llevan a adulterar nuestras memorias: la falta de atención, el bloqueo, las atribuciones erróneas, la sugestión o el sesgo. Este último me resulta particularmente interesante (a los otros “pecados de la memoria” me referí en Leer la mente). El sesgo —bias en inglés— demuestra que estamos más preocupados por el futuro que por el pasado. El yo no tiene empacho en modificar o manipular sus recuerdos para adecuarlos a la idea que tenemos de nosotros mismos en el presente. Más que la verdad perseguimos la coherencia, obsesionados con creer que los niños o los adolescentes que fuimos nos prefiguraban, que nuestras ideas actuales derivan de las creencias que defendimos en la juventud —sea para prolongarlas o desmentirlas— o que las personas que hoy odiamos o amamos siempre nos resultaron igual de atractivas o insufribles. Somos los mayores propagandistas de nosotros mismos, así sea para presumir nuestros defectos. ¿Cómo escribir sobre el pasado si, cuando éste no se nos escapa entre las manos, nosotros mismos lo adulteramos? ¿Cómo escribir este Examen de mi padre si apenas consigo aprehenderlo a él, si su imagen se me escapa entre los dedos, si yo mismo tuerzo los recuerdos que poseo para ajustarlos a mi conveniencia actual? Intento retrotraerme a los primeros años de mi infancia para recuperar una imagen suya que continúe pareciéndome válida y certera.

VESALIO, De humani corporis fabrica libri septem, II

Son las dos en punto de la tarde y los cuatro nos sentamos ante la mesa cuadrangular del comedor —mi padre aún no ha recuperado los muebles decimonónicos que pertenecieron a su abuela—, él ocupa la cabecera, de espaldas a la ventana que da al patio, mientras mi madre se coloca a su diestra, mi hermano a su izquierda y yo justo frente a él. La resolana atenúa sus rasgos y los rodea con una suerte de aura o halo amarillento. Antes de que llegue la sopa, mi padre se levanta y desliza un casete —me vienen a la mente las franjas amarillas de la Deutsche Grammophon— en su vieja grabadora; deja que suenen los primeros compases y nos pregunta si reconocemos la pieza en cuestión. “Es la Quinta de Chaikovski” (o la Sexta, o el concierto para piano, o algo de Brahms o de Beethoven), nos aclara con una sonrisa, “a ver si mañana sí logran adivinar”. Mi padre regresa a su silla y, mientras nos sirven los demás platos, prosigue el relato que nos cuenta día tras día, valiéndose sin falta de la misma introducción: “Hagamos un jirón en el telón que cubre la noche de la historia para contarles lo siguiente, hijos míos.” Su repertorio incluye distintas escenas de la revolución francesa y del imperio romano, el argumento condensado de novelas de Hugo, Verne, Salgari o Dumas y sinopsis adaptadas para niños de óperas como Rigoletto o Madama Butterfly. Nosotros lo escuchamos embobados. Cuando he querido hallar el origen de mi pasión por las historias —más que por “la literatura”—, llego sin falta a este episodio. Mi padre era un lector voraz y ecléctico: durante años se tomó el tiempo de irse cada tarde a Sanborns a tomar un café acompañado por algún clásico italiano o francés —por principio no leía a ningún autor español o latinoamericano— o novelones de Wilbur Smith, Morris West o Taylor Caldwell. Desde que tengo memoria, nos recomendaba sus obras favoritas, en particular Los miserables y El hombre que ríe, pero yo siempre me resistí a hacerle caso —confieso que aún no he leído ninguna de las dos—. En cambio, su talento como narrador me sorprendió desde niño y supongo que escribo libros porque aspiro a prolongar su pasión por los relatos. No deja de admirarme, sin embargo, la naturaleza imprecisa y múltiple de este recuerdo: no se trata de un recuento preciso, de la transcripción de un día exacto, sino de un condensado de días parecidos. No consigo fijar una tarde concreta, distinta de otras tardes, en la que mi padre nos hubiese hecho reconocer justo una obra musical o nos hubiese narrado una trama específica; unas y otras se me confunden, se empalman y amontonan, como si el pasado no fuera —no pudiera ser— una suma de acontecimientos en el tiempo, sino un amasijo empaquetado sin orden ni control. Imposible saber cuántas escenas similares viví en aquellos años y en cuántas ocasiones sus historias se vieron interrumpidas por una pelea con mi madre, sus reclamos sobre la comida o temas más insulsos o más relevantes, sus problemas o sus éxitos laborales, el clima o el tránsito, esas minucias que conforman la vida cotidiana, la vida verdadera, y que nuestro cerebro apenas conserva y retiene. Quizás por esta razón nos encandilan las novelas decimonónicas: están plagadas de esos detalles que el cerebro desdeña y olvida en un instante, de esas acotaciones en apariencia irrelevantes o fútiles que tanta falta nos hacen cuando aspiramos a reconstruir el pasado. Yo mismo no sé, a la hora de transcribir aquí distintos fragmentos de mi vida o de la vida con mi padre, qué porción es auténtica y cuántos falsos detalles he añadido para volver aún más vívida —o, ay, más literaria— la evocación. Para combatir ese olvido irremediable, ligado a nuestra propia arquitectura neuronal, los seres humanos inventamos lo que Roger Bartra ha llamado exocerebro: formas de almacenamiento artificial que se iniciaron con el lenguaje y la transmisión oral de la poesía —con la ayuda de la métrica y la rima— y se prolongaron con la escritura, plasmada en inscripciones, manuscritos, pergaminos, libros y, a últimas fechas, con dispositivos electrónicos y computadoras. Liberados de la necesidad de recordar una miríada de datos que podemos googlear en un instante, habría que suponer que el cerebro podría dedicarse a tareas más complejas o gratificantes. Si bien nunca antes dispusimos de tanta información al alcance de nuestras manos —o de un clic—, hoy parecemos más obsesionados que nunca por la fugacidad del presente, de modo que nuestra memoria común se ha convertido en una carga o una distracción en vez de ser la piedra basal a partir de la cual nuestras sociedades pueden prepararse para el futuro. Arrinconada como coto de especialistas o trivializada en una avalancha de novelas, series, documentales y películas, la historia ha pasado a ser un producto suntuario, una evasión o un entretenimiento que se consume y se desecha en un suspiro. Al cerebro solo le importa el pasado en virtud del presente y del futuro; aun así, preferimos admirarlo como un objeto singular, extraño y acaso hermoso, semejante a las piezas de cerámica o de orfebrería que contemplamos en los museos —esos parques temáticos que nuestros políticos construyen sin cesar—, pero que nada tiene que ver con nosotros. Nuestra época se enfrenta al pasado como un investigador que analiza los fondos marinos o las galaxias: un territorio fascinante pero que muy poco nos cimbra o nos concierne. Esta desmemoria no obedece al olvido dictado por nuestro cerebro, sino a una apuesta consciente, claramente política. Nuestra amnesia pública es voluntaria: una decisión que nos enclaustra en la actualidad. Nada resulta tan conveniente para los poderosos como el olvido: la intención es que los ciudadanos se desentiendan de sus actos, se despreocupen de sus conductas previas y dejen de examinarlos bajo la lupa. Por doquier se repite el mismo fenómeno: políticos corruptos o irresponsables cuyos crímenes nadie persigue; políticos que son reelegidos o vuelven a ocupar cargos públicos pese a sus fiascos o desastres anteriores; políticos que, no obstante haber estado inmiscuidos en numerosas faltas o delitos, solo esperan a que el tiempo borre sus triquiñuelas y artimañas. En la era de la inmediatez, donde la televisión y las nuevas tecnologías no nos dan respiro con datos siempre novedosos, nada dura más de unas horas o unos días. En esta lógica, los medios se embarcan en una carrera por conseguir noticias cada vez más alarmantes o pavorosas. ¿Cómo preservar, en este frenético remolino, la memoria pública? ¿Cómo eludir las trampas que esta rapidez nos impone? En México a diario sale a la luz alguien que ha pisoteado las instituciones, se ha valido de su cargo para enriquecerse o ha ordenado un acto de represión o de censura; durante horas las redes sociales se inflaman con comentarios indignados —y memes irrisorios— hasta que otro escándalo los sepulta; al cabo nada ocurre y nadie es llamado a rendir cuentas. Consecuencia inevitable de la desmemoria es la impunidad. Como si nadie —nadie con poder— tuviese pasado o como si el pasado fuese un ámbito lejano que no debería llamar nuestra atención. Desde que se inició la guerra contra el narco, este premeditado olvido se ha vuelto más siniestro. Nuestro cerebro no es capaz de retener una avalancha de sucesos tan aciagos como infinitos y los crímenes se confunden en nuestra mente en una masa indescifrable. Desde 2006, no hay día que no leamos, veamos o escuchemos sobre un asesinato, una masacre, una desaparición, un secuestro, un caso de tortura: imposible retener cada una de estas historias, por más que quienes hayan perdido la vida o hayan sido vejadas sean personas reales, individuos concretos. Un sucinto listado de masacres ocurridas en el México de la guerra contra el narco debería incluir el asesinato de 80 estudiantes en Villas de Salvárcar, Chihuahua, en 2010; las 18 personas asesinadas durante un cumpleaños en Torreón, Coahuila, en 2010; los 15 jóvenes asesinados en Tepic, Nayarit, en 2010; los 72 migrantes asesinados en San Fernando, en Tamaulipas, en 2010; el asesinato de 193 personas, otra vez en San Fernando, en 2011; los 30 supuestos narcotraficantes asesinados en el municipio de Ruiz, Nayarit, en 2011; las 52 personas que perdieron la vida en el atentado contra el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, en 2011; los 31 muertos durante el motín de la prisión de Altamira, Nuevo León; los 340 cuerpos encontrados en una fosa en Victoria, Durango, en 2011; los 35 cuerpos encontrados en Boca del Río, Veracruz, en 2011; las 26 personas asesinadas en Culiacán, Sinaloa, en 2011; los 26 cuerpos hallados en Guadalajara, Jalisco, a pocas cuadras del lugar donde unos días después se celebraría la Feria del Libro, en 2011; los 18 cuerpos encontrados en un camión en Chapala, Jalisco, en 2011; los 35 cuerpos descubiertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2012; los 14 cuerpos mutilados de Ciudad Mante, Tamaulipas, en 2012; los 44 internos asesinados en la prisión de Apodaca, Nuevo León, en 2012; las 49 personas decapitadas de Cadereyta, Nuevo León, en 2012; los 22 supuestos narcotraficantes ejecutados por el ejército en Tlatlaya, Estado de México, en 2014; los 43 estudiantes desaparecidos —o asesinados— en Iguala, Guerrero, en 2014; los 11 muertos de Nochixtlán, Oaxaca, en 2016 y las decenas de muertos hallados en distintas fosas en todo el país. Este recuento no busca ser exhaustivo y no incluye los homicidios individuales o de grupos pequeños, ni tampoco a los miles de desaparecidos. ¿Cómo olvidar lo que significan estos números? O quizás la pregunta debiera ser la contraria: ¿cómo recordarlos? ¿Cómo lograr que cada una de estas vidas no se pierda o se diluya, que cada una posea un significado preciso e indeleble? En 2011, la periodista Alma Guillermo Prieto tuvo la iniciativa de invitar a setenta y dos escritores a narrar —o, ante la ausencia de datos, a inventar— las vidas de los setenta y dos migrantes asesinados en la primera masacre de San Fernando. El ejercicio literario devenía político. La única forma de lograr que nuestro cerebro se identifique con quien ha sufrido es poniéndose en su lugar y ello solo puede lograrse mediante un relato de su experiencia. Las neuronas espejo, esas curiosas estructuras cerebrales en las que se funda la empatía, no se activan con una cifra o un número, sino con historias concretas como las que Guillermo Prieto nos inspiró a conferirle a cada víctima. ¿Cómo repetir este ejercicio con las cien mil personas que han muerto en esta guerra que ni siquiera es una guerra? ¿Cómo pedir a cien mil escritores y periodistas que las retraten? ¿Y quién se tomaría el tiempo de leer o memorizar este inventario de nuestros muertos? Si la desaparición —o el homicidio— de los estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en el disparador de la indignación ciudadana fue porque se trataba de un grupo que no era ni tan grande ni tan pequeño, 43 jóvenes con 43 historias que era posible recordar e imaginar: de allí la eficacia de corear sus nombres en las manifestaciones, de “pasarles lista” cada noche o de reproducir sus rostros, como hizo un colectivo de diseñadores, y de publicarlos una y otra vez en las redes sociales: la única manera de fijarlos en nuestra conciencia, de mantener viva la desazón y la rabia. La rapidez con que se suceden los escándalos en nuestro mundo digital y la decidida acción del poder para “superar la tragedia” han logrado que el efecto Ayotzinapa también comience a deslavarse. Han transcurrido meses desde lo ocurrido y muchos ya se declaran fatigados de estos muertos o desaparecidos con los que hemos convivido en este tiempo, con estos muertos o desaparecidos que cargamos a cuestas, con estos muertos o desaparecidos que encarnan el destino de tantos muertos anónimos. Atestiguamos la ceremonia del olvido: el momento en que cada partido y cada líder piden sepultar el pasado y mirar hacia el porvenir. Una apuesta que tendría sentido si Ayotzinapa hubiese ayudado a transformar nuestras endebles estructuras democráticas, a modificar la relación entre los poderosos y los desprotegidos. No ha ocurrido así: en su afán por calificar los hechos de Iguala como una anomalía —un crimen cuyos móviles han sido desentrañados y cuyos culpables se encuentran en la cárcel— y no como la norma que rige en el país, el poder les ha negado toda relevancia y la ha condenado a ser apenas un episodio más de nuestros años de pólvora. “Ayotzinapa no se olvida”, repiten quienes enarbolaron una consigna semejante para los muertos de 1968, pero poco a poco se olvida, y se olvida porque nadie asume su responsabilidad, porque a nadie conviene recordar que un alcalde y sus policías —sumados acaso a la policía federal y al ejército— secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 43 ciudadanos mexicanos, porque nadie ha sido sentenciado por estos crímenes. Si solo somos nuestro cerebro, todos los demás, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos y las demás personas que habitan o han habitado este planeta, a quienes hemos tratado de cerca y de quienes apenas hemos tenido noticia, son parte de nosotros, símbolos más o menos complejos en nuestras neuronas. La inmortalidad —lo intuimos— no es sino una ilusión: la idea, producida por nuestra conciencia, de que esa misma conciencia jamás habrá de desvanecerse, de que nuestro yo habrá de sobrevivir a nuestro cuerpo. ¿A quién no le gustaría que así ocurriese, que fuésemos un alma y esa alma pudiese escapar de la materia y trasladarse al más allá, al cielo o al Valhala? Pero la conciencia —el alma— es un producto de las neuronas y las moléculas e iones que se le asocian. Y, si esas neuronas mueren, la conciencia perece con ellas. A los ateos, agnósticos y racionalistas nos queda sin embargo un consuelo: si los demás, todos los demás, son habitantes de nuestro cerebro, la muerte no puede arrebatárnoslos del todo. Mientras pensemos en ellos seguirán vivos (en nuestras neuronas). Si yo escribo estas líneas es para mantener a mi padre conmigo.