Capto la seña de una mano y veo

que hay una libertad en mi deseo;

ni dura ni reposa.

JORGE CUESTA, Canto a un dios mineral

Mi padre solía colocarse una moneda —creo recordar que eran veinte centavos de cobre— entre el meñique y el anular de la mano derecha y procedía a deslizarla entre un dedo y otro hasta llegar al pulgar y al índice, donde iniciaba el recorrido inverso. Podía hacerlo durante varios minutos sin tropezar; luego cambiaba a la mano izquierda y repetía el ejercicio con destreza equivalente. Con este truco de prestidigitador, mi padre se cercioraba de su agilidad y de paso nos sorprendía: por más que nos esforzamos, mi hermano y yo jamás logramos emular su hazaña. También era capaz de trenzar sofisticados nudos con una sola mano o de enhebrar aguja e hilo a la primera. En el quirófano su habilidad debía resultar aún más sorprendente, aunque nunca tuve la oportunidad o las ganas de observarlo. El símbolo de los cirujanos —incluyendo el de la Academia Mexicana, a la que pertenecía— es una palma abierta con un ojo al centro: para operar, la mano necesita ver. Recuerdo a mi padre las mañanas de sábados y domingos cuando, después del desayuno, extendía sobre la mesa del comedor una caja de madera repleta con botes de pintura y una amplia gama de pinceles, algunos con unas pocas cerdas, y se dedicaba a pintar sus “muñequitas”. Hay muchos aficionados a los soldaditos de plomo —los únicos juguetes que mi padre tuvo de niño, según rememoraba con amargura—, pero no conozco otra colección como la suya. En la sala había dispuesto una vitrina, adquirida para este propósito, en la que se alineaba un centenar de pequeñas figuras femeninas, todas desnudas (al menos de cintura para arriba), dotadas con distintos ajuares y atributos.

Una de las pequeñas maquetas de mi padre

Algunas encarnaban nacionalidades: una francesa con quepí, una egipcia semejante a Nefertiti, una vikinga de rubias trenzas o una alemana con su casco imperial y su jarra de cerveza. Otras parecían recién salidas de la ducha: una joven de cabello largo y negro que extiende un lienzo rosado (mi favorita); una mujer con el cabello recogido que retoza en una bañera de oro, cubierta por el agua jabonosa hecha con pegamento blanco; o una muchachita que se admira frente al diminuto —y auténtico— espejo que una sirvienta sostiene frente a ella. Las hay blancas y negras, rubias, morenas y pelirrojas. Varias se arremolinan en escenas medievales o fantásticas, rodeadas de calaveras, faunos, leopardos o dragones. (Yo llegué a pintar de manera bastante descuidada algunos de estos personajes secundarios.) Otras, en cambio, protagonizan explícitas escenas de tortura: amarrada a los cuernos de un búfalo prehistórico, una cautiva es azotada por órdenes de una bruja mientras sus compañeras permanecen atadas por las muñecas y los tobillos, imagino que para ser vendidas como esclavas o prostitutas.

|

Otra de las "muñequitas" de mi padre |

|

|---|

Que alguien tan conservador, reaccionario y católico como mi padre tuviese este hobby es una de esas contradicciones que lo vuelven a mis ojos más humano. Si el sexo era un tabú que nunca mencionó siquiera con nosotros, no tenía empacho en presumirnos sus creaciones, algunas en el límite de la pornografía o el S/M, o en exhibir esos procaces cuerpos femeninos, con su profusión de nalgas y senos al aire, frente a cualquier visitante. Yo siempre me jacté con mis amigos de esta hogareña “atracción turística”. Con los años, mi padre ganó en habilidad: los tonos de la piel o el cabello se volvieron más realistas, al tiempo que acentuaba los claroscuros de corpiños, tangas o sostenes. Los ojos rozaban la perfección: cejas, pestañas, iris y pupilas delineados con asombrosa expresividad. Sus conocimientos de anatomía le permitían resaltar cada músculo en tensión. Su mayor logro, copiado de los pintores renacentistas, eran las telas translúcidas que permitían discernir caderas, pubis o pezones. Hoy la colección permanece en mi estudio luego de que mi madre se mudase de casa y se abstuviese de exhibirla. Trato de recordar las manos de mi padre en esos años, cuando aún empuñaba pinceles y escalpelos: dedos largos y delgados, con las uñas recortadas y la piel muy suave, como de papel, pese al número de veces que se lavaba cada día (nos enseñó cómo debe enjabonarse un cirujano antes de enfundarse los guantes de látex). Me angustia compararlas con sus manos de los últimos tiempos: frágiles y temblorosas, sometidas a un tic que llegamos a creer síntoma de Párkinson —cruzaba y descruzaba los dedos sin cesar—, y el dorso, estragado a fuerza de rascarse la piel, cubierto de manchas y moretones. Si uno pretendiera resumir el tránsito de una vida, bastaría con observar esas manos fuertes, ágiles, expertas, y a continuación esas manos achacosas, erráticas y petrificadas por la artrosis sin olvidar que son las mismas manos. Antes que el cerebro, cuya estructura y funciones se descubrirían más tarde, los antiguos ya consideraban que las manos eran nuestra característica más humana —o un reflejo de la providencia—. Mi padre solía repetirnos que la civilización se basa en el pulgar oponible que nos distingue de los demás primates y hoy sabemos que somos la única especie que apunta con el índice, acaso porque esa señal, un mal hábito según el antediluviano Manual de Carreño, presupone un primer atisbo de lenguaje. Tanto Leonardo como Vesalio parecían obsesionados con las manos: dentro de la enorme variedad de órganos que estudió, el flamenco quiso retratarse en la Fabrica mientras realizaba la anatomía de una de ellas. Y, pese a la desproporción entre cuerpo y cabeza, consideraba que este grabado era su retrato más fiel. Simon Schama cuenta que, cuando Pieter van Brederode realizó el inventario de propiedades de Rembrandt tras la muerte del pintor, halló entre su colección de rarezas, que incluía corales, conchas, cascos y armas, “cuatro manos y piernas anatomizadas por Vesalio”. Una de ellas podría ser la que acabó por figurar —en el brazo equivocado— en La lección de anatomía, como si Rembrandt o el doctor Tulp hubiesen querido presentarse como reencarnaciones del autor de la Fabrica.

|

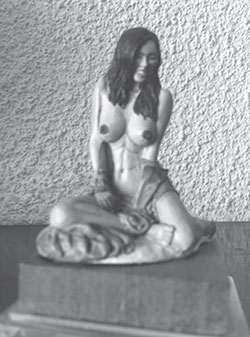

Retrato de Vesalio en la Fabrica |

|

|---|

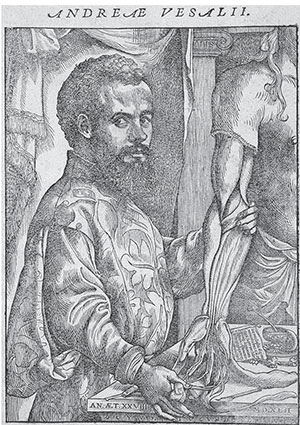

A la del médico se suma, así, una profusión de manos: la diestra de Aris El Niño, la izquierda diseccionada por Vesalio —y que, en un giro ficcional, podríamos imaginar del propio Vesalio— y, fuera de escena, la mano del artista. Si el Renacimiento descubría el cuerpo como una máquina de precisión, la mano constituía su epítome: un ensamblaje de cuerdas y poleas cuyo diseño, atribuido al Creador, le permitía realizar cualquier tarea. Aun con los avances tecnológicos de nuestra era parece más sencillo crear una máquina inteligente que una mano robótica capaz de emular la sutileza y variedad de nuestros movimientos. En Anatomies: The Human Body, It’s Parts and the Stories They Tell, Hugh Aldersey-Williams afirma que el número de posiciones de la mano supera al número de palabras en inglés. En sus opúsculos Chironomia y Chirologia, publicados en un solo volumen con diferente paginación en 1644, su compatriota John Bulwer realizó un inventario exhaustivo de las señas de la mano e intentó demostrar que sus posiciones son independientes del habla y conservan las claves secretas de una lengua universal. (La realidad es que los sordos se valen de múltiples sistemas creados en cada país.) Excepto en aquellas culturas que solo lo permiten entre varones o las que aborrecen el contacto con extraños, el apretón de manos es el saludo más común en el planeta, del mismo modo que una seña, como el dedo medio extendido o el puño cerrado dirigiéndose hacia atrás del que nos valemos los mexicanos, implica un insulto imperdonable. La mano como extensión del alma o del cerebro: la mano que siembra, cuenta o construye, la mano que pinta o escribe, e incluso las manos unidas en oración, pero asimismo la mano que golpea y arrasa, que abofetea, destroza y apuñala. A diferencia de mi madre, quien no dudaba en propinarnos unas nalgadas o un pellizco, mi padre nunca nos pegó (solo una sola vez me dio un manazo cuando le colgué el teléfono mientras hablaba con uno de mis tíos). Sus manos eran, sin embargo, la medida de su autoridad: una indicación suya bastaba para inmovilizarnos. Aunque pocas veces gritaba o perdía el control, hasta la adolescencia nos resultaba casi imposible desobedecerlo. A fin de constatar que mi madre hubiese limpiado cada esquina de la casa, a veces se ponía un guante blanco y lo deslizaba por muebles y repisas en busca de motas de polvo que exhibía ante ella como pruebas de su crimen. Solía ser amoroso y comprensivo, pero algo muy dentro de él, quizás una rigidez modelada en las limitaciones o ausencias de su infancia, le provocaban un ciego horror al caos. La suciedad o el desorden lo sacaban de quicio y vivía secuestrado por el reloj. Su jornada se dividía en rangos horarios que no admitían variaciones: se despertaba a las 6 de la mañana, se bañaba a las 6:15, se afeitaba a las 6:30, desayunaba a las 7, nos llevaba a la escuela y se iba al hospital, regresaba a la 1:30 de la tarde, comía de 2 a 3, dormía siesta de 3 a 3:45, se marchaba a su segundo empleo a las 4:30 (en una oficina burocrática llamada Dirección de Higiene Escolar), volvía a las 7:30, cenaba a las 8 y se dormía a las 10. Día tras día, cerciorándose de que nada enturbiara su rutina.

|

JOHN BULWER, Chirologia (1644) |

|

|---|

Salvo en lo tocante al trabajo, los fines de semana se desvivía por seguir la misma agenda. Odiaba la impuntualidad tanto como la prisa. Más arduo nos resultaba su afán de perfección. Desde niños escuchamos la conseja que le impusiera su madre (mis cuatro abuelos murieron antes de que yo naciera): elige lo que quieras ser en la vida, incluso barrendero, pero en ese caso tienes que ser el mejor barrendero del mundo. Él de veras lo intentó. No solo el mejor cirujano —yo creo que lo fue—, sino el mejor padre y el mejor esposo —en este caso hizo lo que pudo—. Pero incluso en asuntos banales como cuidar una planta o freír unas papas conservaba la misma ambición: había que forzarse al límite para que el resultado fuese impecable. Lo terrible era que se empeñaba en aplicar este afán perfeccionista a todo su entorno. Obligada a convertirse en buena cocinera y en mucama estelar, mi madre, quien siempre detestó los fogones tanto como las labores domésticas, se enfrentaba no tanto a una frustración íntima como a las burlas de mi padre. La hora de la comida era, como he contado, la más esperada y la más temida. La sopa, el guisado o el postre nunca estaban a la altura de sus expectativas y, si llegaba de mal humor a causa de alguna desavenencia en el hospital o del calor que siempre lo enervó, su gusto se tornaba más sutil y su sarcasmo más venenoso. Iniciaba sus comentarios gastronómicos con alguna broma, nosotros reíamos y mi madre sonreía con espíritu deportivo. El éxito de su apunte le impedía detenerse y acentuaba su mordacidad hasta que ella respondía airada o grosera (mientras él conservaba una calma exasperante en las peleas, ella enfurece y refunfuña) y el almuerzo se derrumbaba en un cruce de reproches hasta que él se encerraba a dormir. Durante esa hora sagrada no se debía producir el menor ruido. Si la comida le inspiraba ese anhelo de perfección, nuestros estudios o nuestra conducta se hallaban sometidos a baremos todavía más severos. Vivir pensando que debes ser el mejor en todo provoca una extraña duplicidad: si lo consigues, al menos en unas cuantas tareas, la satisfacción se torna adictiva; si fracasas, la frustración puede desmoralizarte o destruirte. Al menos hasta que terminé la preparatoria fui el mejor alumno de mi generación. Todavía me invade un ridículo orgullo al recordar que mi promedio final fue un 10 cerrado: tardaría en descubrir que esa calificación no significaba nada, o nada útil para el futuro; quizás por ello ahora, como profesor, distribuyo las notas más altas sin reparos. Mi hermano sufriría más que yo las imposiciones de ese régimen. Aunque destacó como alumno hasta los diez u once años, pronto se rebeló contra los paradigmas familiares hasta que a los quince rompió definitivamente con mi padre en un proceso que acabó por devastarlos a ambos. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado apenas habían surgido en México teorías educativas que impulsaran la negociación entre padres e hijos y quedaba muy lejos el día en que los jóvenes tratarían a sus progenitores con la desfachatez y altanería que prevalecen hoy. Mi padre compartía la idea, muy de la época, de que los adultos siempre tienen la razón. No tenía dudas o parecía no tenerlas: su misión consistía en educarnos y ello implicaba que debíamos acatar sus órdenes a rajatabla. A la pregunta “¿por qué debo hacerlo?”, su respuesta natural era: “porque lo digo yo”. Mi propia rebeldía, también desatada hacia los quince, era opuesta a la de mi hermano. Mientras él demostraba su inconformidad de manera ostentosa —se dejó crecer el pelo, oía rock a todo volumen, al que mi padre calificaba como “música de negros”, se escapó muy pronto con su novia, reprobó varias materias y por fin se negó a obedecerlo—, yo opté por una ruptura menos visible. Me volví ateo e izquierdista, lo más lejos posible de los principios paternos, aunque mis convicciones no generaron entre nosotros sino unas cuantas disputas de sobremesa. Pero siempre resentí su control. Era como si, anulando mi voluntad de resistirlo, me hubiese inoculado su propia visión del mundo. Todavía hoy, cuando aspiro a romper alguna norma o a eludir lo que se espera de mí, me atenaza un llamado al orden en el que percibo el eco de su voz. Supongo que en esta tensión entre sus enseñanzas y mi deseo de quebrantarlas se halla la raíz de mi propia duplicidad: el abismo que separa mis creencias de mis actos. A partir de esa suerte de camino de Damasco inverso, me volví un escéptico radical. Odio los dogmas y prejuicios y me obsesiona detectar esas simientes ideológicas escondidas en cualquier discurso —esos rescoldos de poder analizados por Foucault que estudié en mi tesis de licenciatura y en algunas de mis novelas—, al tiempo que apenas logro sustraerme a un comportamiento que mi padre hubiese aprobado con orgullo. ¿Cómo ser un auténtico rebelde si solo se quiebran unas ideas que se asumen reaccionarias pero no las prácticas derivadas de ellas? Ciertos días me desprecio: quisiera romper con todo este escenario, escapar de la camisa de fuerza que mi padre me impone todavía, huir en busca de una vida en verdad libre —una vida que, al modo de Kundera, tendría que estar en otra parte—, solo para darme cuenta de que soy incapaz de pronunciar ese rotundo NO. Mi padre aún encarna para mí la sombra del poder. Es el superyó que me frena y me ata. El fantasma que me coloca entre los tibios que serán vomitados al infierno. Sus manos a la vez fuertes y sensibles son el símbolo de la tiranía ilustrada que ejerció sobre nosotros, que yo tanto detestaba y hoy prolongo como dócil miembro del sistema. Su palma extendida me hace pensar irremediablemente en otra mano, una mano abyecta que nada tiene que ver con la suya excepto en la repetición de esa ambigua expresión de gracia. El 1º de septiembre de 1968, un par de meses después de que yo naciera, el presidente Gustavo Díaz Ordaz proclamó en su V Informe de Gobierno que tendía su mano a los estudiantes rebeldes. Un signo de apertura que apenas ocultaba una amenaza: la mano abierta que con facilidad se cierra en un puño. Con esa advertencia, Díaz Ordaz asumía su doble condición de monstruo: Leviatán no tendrá reparos en aniquilarte si lo desprecias. Los jóvenes del 68 dejaron al aire la mano de Díaz Ordaz: su respuesta fue Tlatelolco. (Cuarenta y seis años después, la rebeldía de los normalistas de Ayotzinapa fue aplacada de manera aún más brutal.) El desafío de aquellos jóvenes, centrado en salir a las calles para recuperar el espacio público, no merecía una reacción tan violenta, pero en medio de la paranoia de la guerra fría y los temores previos a los Juegos Olímpicos —esa cita que al fin habría de exhibirnos como una nación moderna—, desdeñar la generosidad del presidente equivalía a un delito de lesa majestad. El pliego petitorio, redactado con extrema prudencia, apenas exigía un deslinde de responsabilidades por la represión y una mínima apertura política, pero fue suficiente para que los sectores más retrógrados del gobierno, encabezados por Luis Echeverría, impusiesen la “mano dura” —una apuesta que, al demostrar su lealtad a Díaz Ordaz, le permitiría alzarse como su sucesor—.

La mano tendida de Gustavo Díaz Ordaz

Si la matanza de Tlatelolco resquebrajó el pacto que la sociedad mexicana mantenía con el PRI desde los años treinta, se trató de una ruptura lenta y silenciosa que se prolongaría por veinte años, hasta 1988, cuando al fin la oposición tuvo posibilidades reales de ganar la presidencia. El viejo PRI nunca fue la dictadura perfecta de Vargas Llosa ni la “dictablanda” de Enrique Krauze, sino una dictadura ocasional: un régimen autoritario que cada vez que se sintió amenazado, como en el 68, no dudó en comportarse como una dictadura “sin adjetivos”. Las dos décadas transcurridas entre Tlatelolco y el fraude electoral de 1988 coincidieron con mi infancia y adolescencia, así como con la madurez de mi padre. Fueron los años de mi educación sentimental y política y aquellos en los que mi padre consumó su decepción frente a su propio país. Educado en un ambiente católico y conservador, alérgico a las leyes de Reforma —Juárez era uno de sus demonios— y al despotismo anticlerical del PRI, mi padre nos enseñó a despreciar a los políticos y a criticar uno a uno los cimientos del sistema sin darse cuenta de que, a la larga, ese espíritu rebelde se volvería en contra suya. A lo largo de esos veinte años, México fue un país en apariencia tranquilo cuya “paz social”, vendida como la mayor conquista del régimen, destacaba en contraste con la violencia de las demás naciones latinoamericanas infestadas de guerrillas y regímenes militares. Octavio Paz dibujó al estado revolucionario como un ogro filantrópico: un monstruo terrible al que debíamos reconocerle un impulso bondadoso capaz de auspiciar tanto la estabilidad como importantes avances sociales. La libertad de expresión era mayor que casi en cualquier otra parte del subcontinente; gracias a la alianza con Cuba, los movimientos guerrilleros nunca perturbaron más que zonas muy localizadas del país —en particular Guerrero y Chihuahua, salvo la esporádica actuación de la Liga 23 de Septiembre en la Ciudad de México— y, pese a las sucesivas crisis económicas, las esperanzas de prosperar nunca desaparecieron de nuestro imaginario colectivo. A cambio hubo que tolerar que un mismo grupúsculo se repartiera el poder y los privilegios económicos asociados con él sin otro límite que ese rito caníbal según el cual, antes de perderse en el olvido, cada presidente tenía la facultad de elegir a su sucesor. Si el México de entonces no era una dictadura tampoco era por supuesto una democracia. O se trataba de una democracia ficticia o imaginaria: bien dibujada en la Constitución de 1917, por la que los mexicanos sentimos un insensato orgullo, aunque jamás puesta en práctica. Un país esquizofrénico, cuyos habitantes tenían como principal ocupación el fingimiento. Fingir que las leyes se cumplían. Fingir que había elecciones y campañas. Fingir que había partidos de oposición. Fingir que el presidente era controlado por los demás poderes. Fingir que los ciudadanos tenían capacidad de decidir. ¿Cómo no volverse adepto a las máscaras cuando mi infancia y mi adolescencia se desarrollaron a la sombra de este discurso opaco y dual? Mi padre y sus contemporáneos no tuvieron otro remedio que acostumbrarse a esta dicotomía que vislumbraban infinita. La mayoría de ellos se acomodó a los vaivenes de este orden mafioso, dispuestos a escalar en razón de compadrazgos y amistades; unos pocos, como mi padre, se resistieron a someterse y se guarecieron en sus márgenes. Incapaz de rendirse a los caprichos de sus superiores, heredados, a su vez, de otros superiores, y así hasta alcanzar al secretario de Salud y al presidente, mi padre desaprovechó cualquier ocasión para medrar. Durante unos meses fue nombrado jefe del servicio de cirugía del hospital Fernando Quiroz del ISSSTE solo para renunciar a las pocas semanas, enemistado de por vida con su jefe, un médico sinuoso y acomodaticio, el doctor Valencia, cuyo nombre aprendimos a desdeñar. Más que un acto de heroísmo, su resistencia provenía de un instinto que lo rebasaba. Una y otra vez lo vimos escamotear nuevas oportunidades de ascenso por su negativa a mostrarse más “flexible”: el eufemismo empleado tanto entonces como ahora para eludir las reglas y obtener beneficios al margen de la ley. Muchos de sus compañeros se mantuvieron fieles a sus principios, pero la mayor parte del país, y en particular los servidores del estado y quienes hacían negocios con él, se integraron a ese andamiaje de sobornos y mordidas que nuestra reluciente democracia no ha conseguido limitar. Uno de los mayores reproches que puede hacérsele a la promoción de mi padre consiste en no haber luchado lo suficiente para instaurar en México un auténtico estado de derecho: en esa dicotomía entre quienes se sumaban a la corrupción y quienes se apartaban de ella, muy pocos se preocuparon por enderezar las instituciones. Infiltrada en todos los niveles, la corrupción se percibía como un elemento estructural del sistema —meses atrás el presidente Peña Nieto todavía se refirió a ella como una particularidad de nuestra cultura—. Cuando por fin alcanzamos la democracia en el 2000, no nos topamos con un país sin ley, sino con demasiadas leyes incumplidas y ciudadanos convencidos de que éstas carecen del menor peso.

José López Portillo, el presidente a quien mi generación identificaba

como epítome de la corrupción priista

Ni estado de derecho ni sistema de justicia: en México la culpa o la inocencia importan poco y los criminales nunca pagan, en especial si mantienen la más leve conexión con el poder. Quien tiene palancas o dinero se torna inatacable y resulta imposible establecer la verdad —la verdad judicial— porque nadie confía en los jueces, en su mayor parte tan corrompidos como la policía o inutilizados por una carga de expedientes inhumana. Peor: nadie confía en ninguna autoridad. Y, como se estima que la corrupción se filtra desde el presidente de la República hasta el último agente municipal, pasando por magistrados, ministerios públicos, líderes sindicales y funcionarios de todos los niveles, nada queda excepto integrarse al saqueo. Cuando el sistema por fin se vio sacudido por la ola cardenista, en 1988, yo acababa de cumplir veinte años y mi padre cincuenta y seis. Mi último año en la preparatoria marista había transcurrido en el Área 4, en la cual se apuntaban quienes tenían predilección por las ciencias sociales o las humanidades. Éramos unos cincuenta adolescentes apiñados en un solo salón, el 114, fascinados por el poder y por el arte. Varios de mis amigos se avistaban como futuros embajadores o secretarios de estado, e incluso tres o cuatro soñaban con ser presidentes de la República. (Salvo excepciones, todos se convirtieron en litigantes o notarios; hoy uno es magistrado y otro fundó un efímero partido socialdemócrata.) Mientras devorábamos a Maquiavelo o a Hobbes, nos esforzábamos por descifrar las secciones políticas de los periódicos y nos entreteníamos especulando sobre quién podría ser el próximo “tapado”. Yo nunca fui uno de los líderes que se disputaron el control del Área 4, pero busqué asumirme como consejero áulico o eminencia gris del futuro magistrado y me empeñé en emular las maniobras de Fouché que leía con devoción en la biografía de Stefan Zweig. Al terminar la preparatoria, la mayoría nos inscribimos en la Universidad Nacional para estudiar Derecho, una elección que siempre me he reprochado pero que entonces no parecía tan absurda: sin dudas sobre mi vocación literaria, creía que ésta debía pasar por el estudio de las leyes, como hicieran Paz, Fuentes o Pitol antes que yo. Además, para ese momento mi pasión por el poder se complementaba con los libros y ¿qué mejor manera de prepararme para combinar estas dos tareas que alternando mis clases de Derecho con las que tomaba en la Facultad de Filosofía y Letras como oyente? Nuestras riñas y disputas en el CUM apenas nos prepararon para las que atestiguaríamos en la UNAM. En esa época, la Facultad de Derecho era una incubadora del priismo: la más conservadora y derechista de las escuelas de la universidad —la única que apoyó al rector Carpizo, distinguido exalumno, cuando se declaró la huelga contra sus reformas—, servía como espacio para el reclutamiento de sus cuadros. Aunque el nivel académico nos resultó decepcionante, se compensaba con la agitación que se vivía en sus aulas o más bien en sus pasillos y jardines: creo que pasé la mitad de esos cinco años fuera de clase. La presidencia de la sociedad de alumnos se disputaba con la misma intensidad que la presidencia de la República y suscitaba las prácticas chapuceras que el PRI aplicaba por doquier. Durante las semanas previas a las votaciones no quedaba una sola pared sin propaganda y las distintas planillas tapizaban las jardineras, los techos y los baños con carteles y afiches. Los grupos rivales se atacaban con fiereza y ser identificado con uno u otro significaba una inmediata ganancia de amigos y enemigos: por dirigir una efímera revista sufragada por uno de los candidatos, rival de un antiguo compañero del CUM, sufrí una larga temporada de ostracismo. Como si estuviese en juego una ganancia real y no un escalón simbólico, los participantes consagraban un sinfín de esfuerzos y recursos a su causa. Las votaciones terminaban sin falta en escaramuzas o reyertas: durante mi segundo año en la Facultad, uno de los candidatos perdió la vida en circunstancias misteriosas. Vivíamos en un microcosmos que emulaba hasta en sus lados más siniestros el macrocosmos priista. Y en un fascinante campo de estudio para quien se interesaba como yo por los recovecos del poder. Nuestros pinitos electorales coincidieron con un momento decisivo para el país. En 1987, un grupo de priistas de izquierda descontentos por las reformas neoliberales impulsadas por Miguel de la Madrid —o simplemente apartados de la toma de decisiones— abandonó el partido: nada semejante había ocurrido en décadas y el escenario electoral se volvió impredecible. Pronto la figura de Cuauhtémoc Cárdenas ganó numerosas adhesiones y mis compañeros del CUM y yo nos vimos arrastrados a su órbita gracias a la cercanía de un par de compañeras de la Facultad con Porfirio Muñoz Ledo, su lugarteniente y estratega (una de ellas terminaría por casarse con él). 1988 marcó nuestro bautizo político. Aunque mi padre me había advertido sobre la desfachatez con que el PRI quería robarse la elección —si bien él pensaba votar por Clouthier, el candidato del PAN—, la maniobra resultó más burda de lo que cualquiera pudo imaginar.

Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin en el Zócalo (1988)

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde entonces y resulta imposible saber si ganó Cárdenas o si fue Carlos Salinas de Gortari, como determinó el gobierno: con la complicidad de la derecha, años más tarde la autoridad electoral ordenó quemar las boletas electorales. Si bien de adolescente había vislumbrado las maniobras del régimen, solo entonces pude observar cómo los medios y en particular Televisa manipulaban la información o mentían con descaro; cómo se minimizaban las manifestaciones en el Zócalo, inéditas desde el movimiento estudiantil, a las que yo acudía; cómo se esparcían toda suerte de insidias contra Cárdenas; y cómo algunos de sus seguidores fueron asesinados poco antes de las elecciones. Cuando el 6 de julio Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación, anunció la “caída del sistema”, refiriéndose al programa de recuento de los votos, atisbamos la magnitud del fraude y confiamos en que, al cabo de unas semanas de protestas, ese derrumbe se volviese real. Como en el 68, el régimen se valió de todas sus artimañas y consiguió sostenerse por doce años más. Salinas resultó el más astuto de nuestros políticos recientes —al lado de José María Córdoba, su Fouché particular— y revirtió su impopularidad con una audaz combinación de medidas de fuerza, como el encarcelamiento del corrupto líder petrolero que había apoyado a Cárdenas, y una drástica reforma económica de corte neoliberal. Inspirado en el programa de Reagan y Thatcher, se impuso la misión de adelgazar al estado, privatizó numerosas empresas y creó una nueva élite, cuyo epítome fue Carlos Slim, quien entonces se adueñó de Teléfonos de México y ahora es uno de los hombres más ricos del planeta, al tiempo que puso en marcha un abanico de medidas sociales encuadradas en el programa Solidaridad, vagamente inspirado en el ideario maoísta defendido por su hermano Raúl en los setenta, las cuales le granjearon el respaldo de buena parte de nuestra intelligentsia. Por si fuera poco, consiguió que el Congreso de Estados Unidos validase su mayor apuesta, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya vigencia estaba prevista para el 1º de enero de 1994. Modernizado —el término favorito del priismo— o solo maquillado, el sistema estaba listo para preservar su hegemonía hasta el siglo XXI, al tiempo que Salinas acariciaba sueños transexenales y era ungido por la prensa internacional como uno de los grandes líderes del orbe. Poco importaba que, a diferencia de Gorbachov, con quien sus admiradores insistían en compararlo, Salinas hubiese aparcado cualquier apertura política; su éxito económico le bastaba para controlar al país y no estaba dispuesto a que una glásnost resquebrajara su mando, como le ocurriría al presidente soviético. En 1992, una serie de coincidencias me llevaron a trabajar para ese gobierno que decía detestar. Hasta entonces me había desempeñado como responsable administrativo de la escuela de música Vida y Movimiento y había trabajado año tras año en el Festival Internacional Cervantino, pero Gerardo Laveaga, a quien había conocido por intermediación de Eloy Urroz, me invitó a trabajar a su lado en el gobierno del Distrito Federal.

El subcomandante Marcos

Un año más tarde, intervino para que Diego Valadés, recién nombrado procurador general de justicia del DF, me contratase como uno de sus secretarios. Para entonces había iniciado mi segunda novela, que se publicaría a mediados de año —la primera, sobre un gringo que visita a Emiliano Zapata el día de su muerte, terminó arrumbada en un cajón—, y fantaseaba con dedicarme a la literatura, pero la posibilidad de estar tan cerca del poder, del poder real, se impuso sobre mi idealismo. Y así yo, que había votado por Cárdenas y me asumía como simpatizante de la izquierda, me descubrí en uno de los epicentros del priismo. La experiencia me marcó de por vida. Si mi puesto era poco relevante y mis funciones se reducían a responder cartas y organizar la agenda de mi jefe, me concedía el privilegio de observar desde la primera línea del frente las maneras y costumbres del poder, educarme en sus rituales y entrever sus claroscuros. Mi despacho, a unos pasos del ocupado por el procurador, era la antesala de todos sus visitantes: políticos de los distintos partidos, empresarios y líderes sociales, periodistas, gobernadores, secretarios de estado y, de vez en cuando, artistas e intelectuales (recuerdo haber visto allí vi por primera vez a Carlos Monsiváis y a Elena Poniatowska). Por momentos me parecía como si el conjunto de la sociedad mexicana desfilara por allí solo para que yo tuviese ocasión de estudiarla. Mis padres veían con una mezcla de orgullo e inquietud el ascenso de su hijo, quien a diario regresaba a casa en una patrulla de la policía judicial. Viví mis dos años en la Procuraduría del DF como en una jaula de oro: obligado a permanecer en la oficina hasta la medianoche, pues la lógica burocrática impedía marcharse antes que el jefe, perdí la oportunidad de ejercer cualquier vida social o amorosa, al tiempo que obtuve una mirada de México a la que mis amigos escritores jamás tuvieron acceso. En el búnker ubicado en la calle de Doctor Lavista se discernía un sinfín de causas criminales —una generosa provisión de historias para un novelista en ciernes—, al tiempo que la cercanía de Valadés con Manuel Camacho, entonces jefe del Distrito Federal y aspirante a suceder a Salinas, convertía su oficina en un think tank en el que se discutían todos los problemas del país. Bajo el principio de que la justicia no descansa, el único período vacacional que disfrutábamos iba del 24 de diciembre al 2 de enero, y así fue aquel tránsito entre 1993 y 1994. Yo apenas me recuperaba de las celebraciones de Año Nuevo cuando vi por televisión las primeras imágenes de los zapatistas que acababan de tomar por asalto San Cristóbal y otros municipios de Chiapas. Mi posición no me otorgaba el menor acceso a informes de inteligencia, de modo que solo puedo confirmar que el alzamiento me tomó tan de sorpresa como al resto del gobierno. Uno de los mitos difundidos durante el priismo consistía en creer que el régimen era ubicuo y omnipotente, como había demostrado en momentos críticos como el 68 o el 88; se asumía entonces que cualquier suceso relevante tenía que haber sido operado en las alturas, cuando no en Los Pinos. De allí que resultara tan difícil de creer que la administración de Salinas, encabezada por un antiguo gobernador de Chiapas, no hubiese previsto la revuelta. En La guerra y las palabras resumí esos meses fascinantes en los que el subcomandante Marcos y un grupo de indígenas pobremente armados pusieron en jaque al régimen y encandilaron a buena parte de los intelectuales del planeta. Cuando regresé a mi oficina el 2 de enero se respiraba una mezcla de temor y azoro y la antesala del procurador era un tiovivo. Aunque Chiapas quedaba muy lejos del Distrito Federal, la violencia suele contagiarse y pronto recibimos la noticia del estallido de un artefacto explosivo en el estacionamiento de Plaza Universidad, el centro comercial ubicado a unos pasos de mi antigua secundaria, y de un coche bomba a la entrada del Campo Militar Número Uno. Tras diez días de combates, Salinas decretó un alto unilateral al fuego y modificó la composición de su gabinete. Jorge Carpizo, entonces procurador general de la República, se convirtió en secretario de Gobernación; Manuel Camacho, quien al perder la candidatura del PRI a manos de Luis Donaldo Colosio —y hacer pública su decepción— había sido nombrado secretario de Relaciones Exteriores, pasó a encargarse de las conversaciones de paz en Chiapas; y mi propio jefe fue ascendido a procurador general. Las siguientes semanas fueron tan turbulentas como apasionantes: como llegó a escribir un comentarista haciéndose eco de una película hollywoodense, 1994 fue el año que vivimos en peligro. Al llegar a la PGR, Valadés me relevó de mis funciones como secretario de agenda, me nombró asesor y me enfiló hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas con la idea de que pasara allí una temporada antes de emprender mis estudios de doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad de Bolonia. Esas semanas las viví a la vez lejos y cerca de la PGR, más ocupado en iniciar una nueva novela que en asesorar a mi jefe, pero me permitieron observar la tensión que flotaba en sus entrañas, como si el modelo reconstruido por Salinas se deslizase hacia el caos y nadie tuviese el poder de detenerlo. Todo lucía fuera de control: mientras Camacho aprovechaba sus avances con los zapatistas para reflotar sus esperanzas, Colosio enfurecía ante el desdén presidencial y exigía un deslinde de su enemigo. Entretanto, el edén de modernidad proclamado por Salinas volvía a lucir como una ciénaga dominada por la desigualdad, el racismo y la violencia. (Dos décadas más tarde, las ansias modernizadoras de otro presidente priista, Enrique Peña Nieto, serían desmentidas por un acto de violencia equivalente, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.) De aquellos días me quedó grabada la frase de un viejo amigo de Valadés, quien a regañadientes había aceptado trabajar a su lado: “En política siempre ganan los malos”. Un apotegma que recuperé en la novela que pergeñaba desde mediados de febrero y que tenía como centro el asesinato de un hipotético candidato del PRI a la presidencia. Como escribí en la segunda edición de La paz de los sepulcros, no confío en mis dotes de clarividente: el ambiente político se hallaba tan enrarecido que la sangre se olía en el aire. Menos de tres semanas después de haber escrito el primer capítulo durante un viaje de trabajo a Oaxaca, Colosio fue asesinado en Tijuana. Según la versión oficial, por un solo tirador: un hombre moreno y silencioso, de nombre Mario Aburto, quien desde entonces sigue en la cárcel. Las especulaciones no se hicieron esperar: unas apuntaban al propio Salinas, con quien su delfín se habría enemistado (a), otras a Camacho, quien fue abucheado durante las exequias (b), y otras más a una colusión entre políticos resentidos y narcotraficantes (c). Como escribió Leonardo Sciascia, en todos los asesinatos políticos —pensemos en Kennedy— las teorías de la conspiración nunca cesan, pues nadie confía en las pesquisas del gobierno. El homicidio terminó por apasionarme y en el 2000 emprendí mi propia investigación del caso al lado de Guillermo Osorno con la idea de escribir el guión para una película. Nuestra conclusión resultó poco emocionante, al menos a ojos de los productores: si no existían pruebas de una conspiración era porque diversas autoridades se habían esforzado para que nadie las hallara. (En 2011 se estrenó otra película que apunta, de manera más obvia, a una mezcla de las teorías a y c.) Tras la renuncia de Valadés a la Procuraduría en mayo de 1994, yo seguí sus pasos; meses más tarde también abandoné el Instituto de Investigaciones Jurídicas y cualquier deseo de proseguir mis estudios de Derecho; me inscribí en la maestría en letras en la UNAM y me dediqué a concluir mi novela. Aunque el alzamiento zapatista y el asesinato de Colosio me desencantaron para siempre de la política, o al menos de la aspiración a una vida política, la fascinación por los entresijos del poder nunca me abandonó y, tanto en sus vertientes públicas como privadas, sea ejercido por presidentes y revolucionarios o por los miembros de una familia o una pareja de amantes, continúa siendo tema fundamental de mis libros —como lo vuelve a ser aquí—. La violencia generada por el alzamiento zapatista y el asesinato de Colosio —al que seguiría poco después el de José Francisco Ruiz Massieu, excuñado de Salinas y uno de los principales estrategas del PRI—, generó un ánimo conservador entre los electores y Ernesto Zedillo se convirtió en el nuevo presidente. Aun así, el régimen estaba herido de muerte, como lo entendió muy bien el propio Zedillo, quien seis años después forzó al sistema a reconocer el triunfo del panista Vicente Fox. Así dio inicio nuestra atribulada transición a la democracia. Pocos momentos tan llenos de esperanzas como el 2000: más que celebrar la victoria opositora, muchos creímos que México al fin se reformaría de manera integral. Pero las expectativas desatadas por el advenimiento de Fox, quien se rodeó de numerosos intelectuales y figuras respetadas de distintos partidos, apenas tardaron en desvanecerse. En 2001, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono acabaron con la posible reforma migratoria, uno de los puntos centrales en la agenda internacional del nuevo gobierno; y al poco tiempo quedó claro que, sin cometer otros errores que sus constantes dislates verbales, Fox carecía de la bravura necesaria para transformar las viejas estructuras del país, acotado por un PRI empeñado en bloquearlo. Al cabo de seis años, el México democrático apenas se distinguía del México autoritario que lo precedió; salvo discretos avances en materia de libertad de expresión, transparencia y derechos humanos, el sistema conservó sus vicios y desigualdades. El mayor yerro de Fox fue obsesionarse con destruir a Andrés Manuel López Obrador, entonces alcalde de la ciudad de México y a quien las encuestas perfilaban como su sucesor. Los comicios de 2006, celebrados en un ambiente de crispación, quedaron marcados por la intervención ilegal de Fox y la embestida de empresarios y otros sectores conservadores contra el candidato de la izquierda, a quien se empeñaron en presentar como seguidor de Hugo Chávez y “un peligro para México”. ¿El resultado? Las elecciones más cuestionadas desde 1988. El instituto electoral concedió la victoria a Felipe Calderón por menos de cien mil votos (en un país de más de cien millones), López Obrador se negó a reconocer su derrota y, tras paralizar la ciudad de México, se declaró en rebeldía contra las instituciones, a las que mandó explícitamente al diablo. La obcecación de estos dos políticos, enfrentados desde entonces, condujo al país al mayor desastre de su historia reciente pues, en este marco de polarización extrema, Calderón decidió lanzar sin previo aviso la guerra contra el narco. Al término de su mandato, el fracaso de ésta era rotundo: los precios de las drogas en Estados Unidos apenas habían aumentado y continuaba siendo posible comprarlas en cualquier parte, mientras que México se hallaba social y moralmente devastado. Para las elecciones del 2012, el pan carecía de cualquier oportunidad de victoria y la disputa se dio entre Peña Nieto y López Obrador. El resultado volvió a ser polémico, aunque en esta ocasión la diferencia entre uno y otro fue de varios millones de votos. Durante sus primeros meses en el cargo, Peña Nieto revirtió la obsesión por el narco de Calderón, dejó de referirse a diario a la violencia y de presumir las capturas de los capos (si bien aprehendió al más buscado, el Chapo Guzmán, que no tardaría en volver a escapar de la cárcel de “máxima seguridad” en que fue confinado solo para ser atrapado al cabo de unos meses) y tejió un acuerdo político con la izquierda y la derecha para aprobar distintas reformas en materia de educación, energía y fiscalidad. Aunque no resultaron tan ambiciosas como se anunció —y generaron inevitables resistencias—, cambiaron el ánimo del país, que pareció dirigirse hacia un rumbo más prometedor; entretanto, la prensa internacional alababa el Mexican Moment, un hito semejante al conseguido por Salinas con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. En medio de esta euforia se precipitaron los hechos de Iguala. Ayotzinapa volvió a hacer evidente que la corrupción, la impunidad y la inequidad se mantienen vivas en México. Y, si bien los primeros responsables de las muertes y desapariciones fueron los policías de Iguala y Cocula, las dudas sobre una posible participación de la policía federal o del ejército no se han agotado. La subsecuente soberbia del procurador general, primero al cerrar una conferencia de prensa con la frase “ya me cansé”, convertida en leitmotiv de las protestas, y luego al anunciar la “verdad histórica” sin aclarar las dudas sobre su relato, provocó que el régimen perdiese la escasa credibilidad que le restaba. Al momento de escribir estas líneas, el país se mantiene prostrado: los ciudadanos desconfían de toda su clase política, a la que asumen igualmente venal y facciosa; la violencia se recrudece en zonas como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas; la corrupción de alcaldes, gobernadores y funcionarios es más grotesca que nunca; la economía luce tan precaria como la moral pública; y el futuro se atisba tan ennegrecido como en 1994. ¿Izquierda o derecha? Resulta curioso que en pleno siglo XXI sigamos dividiendo el espectro político a partir de las dos mitades del cuerpo. Aunque el origen de estas categorías se remonte a los sitiales ocupados en los Estados Generales durante la revolución francesa, se ha vuelto inseparable de las funciones reales y simbólicas de nuestras manos. Según las estadísticas, un doce por ciento de la población mundial es zurda. Ignacio Padilla, quien se asume como paladín de esta minoría —su libro para niños, Todos los osos son zurdos, es una suerte de manifiesto—, no se cansa de señalar que él y sus colegas se ven obligados a habitar un mundo que no ha sido diseñado para ellos (el 13 de agosto ha sido declarado como Día Internacional de los Zurdos). La mayor parte de nuestras máquinas y utensilios, de las tijeras a los automóviles, solo se consiguen con facilidad en su versión para diestros. Y mientras los términos “derecha” y “derecho” poseen una connotación positiva, vinculada con la rectitud moral, la “izquierda” se asocia con la turbiedad y la maledicencia, como refleja el adjetivo “siniestro”. Ser diestro equivale a ser hábil, mientras que un zurdo tiende a ser calificado como poco confiable, torpe o raro. (Entre las obras dedicadas a los zurdos, destacan los conciertos comisionados por Paul Wittgenstein, el hermano pianista del filósofo que perdiera un brazo en la Gran Guerra, entre otros a Ravel.) En términos políticos, hay quien proclama que la división entre izquierda y derecha carece de sentido en el mundo posmoderno. Esta posición esconde otra ideología —es decir, la solución a un problema realizada a priori— asociada con la derecha: si bien la línea entre los dos lados del espectro político se ha vuelto un tanto confusa, sobre todo por la imposición de un solo modelo económico tras el derrumbe del bloque comunista en 1991, sus diferencias todavía son palpables.

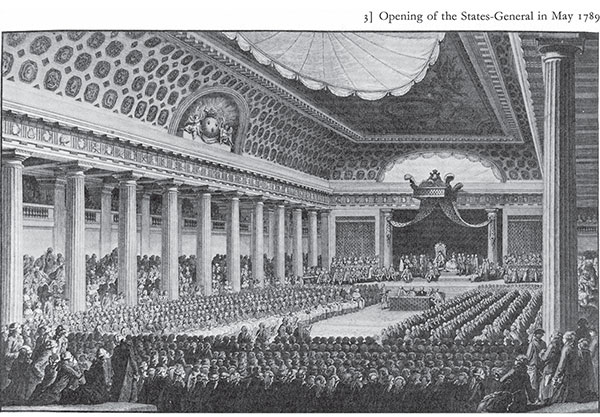

Apertura de los Estados Generales, 5 de mayo de 1789

grabado de Isidore-Stanislaus Helman y Charles Monnet)

Más allá de las múltiples versiones de cada una, la derecha se distingue por privilegiar la libertad frente a la igualdad, por su desconfianza frente al estado, su cercanía con los empresarios y las élites, su defensa de la familia tradicional y su apego a la religión y a las iglesias; la izquierda, por defender la igualdad frente a la sola libertad, por buscar una intervención racional del estado en la economía, por su vinculación con trabajadores y sindicatos, su defensa del laicismo, que coloca a las religiones como meras creencias individuales, y su vindicación de la diversidad. Tendencias como la Tercera Vía británica o la sumisión de los socialistas a los mercados han desdibujado las ideas centrales de la izquierda —en tanto las proclamas de la derecha se mantienen incólumes—, pero su visión del mundo continúa siendo opuesta a la de sus adversarios y lo mejor sería que la distancia fuera aún más nítida. Vivimos en un mundo ampliamente dominado por la derecha, sometido a sus valores y prejuicios, sus obsesiones y temores (algo que ni la Gran Recesión de 2007-2008 ha logrado revertir). La guerra fría produjo algunas de las sociedades más libres e igualitarias que han existido: los estados de bienestar instaurados en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda desde los años cincuenta hasta los ochenta del siglo pasado. Naciones capitalistas que, conscientes de las promesas del comunismo, lograron un delicado equilibrio entre libertad e igualdad. La implosión del bloque soviético en 1991 les arrebató el espejo en el que solían contemplarse e, impulsados por el triunfalismo de Reagan o Thatcher y las consignas de la Escuela de Chicago, sus gobernantes renunciaron a estas conquistas, convencidos de que el estado es la fuente de todos los males. A partir de entonces, los neoliberales o neoconservadores —que sean llamados de un modo u otro solo demuestra la amplitud de su coalición—, apoyados por quienes se denominaban simplemente liberales, y a quienes yo llamaría “liberales de derecha” (opuestos a los “liberales de izquierda” entre los que yo quisiera contarme), se consagraron a desmantelar los estados de bienestar y a desregular los mercados como si cumpliesen una misión divina. El comunismo se había revelado como una catástrofe absoluta: en siete décadas había causado millones de muertes y había coartado la libertad a naciones enteras; pero su fracaso, derivado de otorgarle a Leviatán la capacidad de controlar todos los aspectos de la vida del individuo, no implicaba que su contrario, arrebatarle al estado toda influencia en el desarrollo económico y social o en la cultura, fuese positivo. Ocurrió, de hecho, lo contrario. Aquellas sociedades que se habían distinguido por su acertada mezcla de libertad e igualdad se volvieron más inequitativas y la desigualdad que de por sí campeaba en el resto del planeta y en particular en América Latina se tornó más lacerante. Pero acaso el mayor triunfo de la nueva ideología consistió en convencernos de que las ideologías eran cosa del pasado y de que habíamos llegado a una era de consenso dominada por técnicos y no por políticos. El fin de la historia proclamado por Fukuyama —quien se arrepentiría de su boutade— se convirtió en el himno de su victoria. Si se seguían fielmente sus recetas, rezaba su programa, el mundo se enfilaría hacia una era de prosperidad sin precedentes.

|

ADAM SMITH, Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1776) |

|

|---|

Liberados de sus yugos, los mercados, siempre más inteligentes que los individuos, repartirían la riqueza a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más desfavorecidos. El símbolo tallado en los escudos de armas de los vencedores de la Guerra Fría no era otro que una mano o, más bien, la huella de una mano: la “mano invisible” de Adam Smith. A decir verdad, el economista escocés solo usó el término tres veces, primero en su Teoría General de los Sentimientos (1759) y luego en La riqueza de las naciones (1776), y en ninguno de los casos tenía el alcance que se le otorga hoy. De su postulado central, la idea de que la glotonería de los ricos puede ser positiva para los pobres —presente ya en la Fábula de las abejas de Mandeville—, se deriva su formulación moderna, llevada a su extremo por Milton Friedman, el principal ideólogo de la revolución neoconservadora o neoliberal. Según este principio, el interés propio es benéfico para el conjunto de la sociedad pues si se permite que los productores decidan con toda libertad lo que quieren producir y que los consumidores elijan los productos que desean adquirir con la misma libertad, la mano invisible del mercado fijará una distribución y unos precios que resultarán los mejores para todos. Esta idea inspiraría más adelante la hipótesis de los mercados eficientes de Eugene Fama —según la cual el precio de una acción siempre será correcto, pues refleja toda la información disponible en el mercado— y la convicción de que, al intervenir en la economía, el estado perturba groseramente este proceso y atenta contra la libertad individual. Convertida en amuleto de políticos, inversionistas y especuladores, la mano invisible justificó la desregulación financiera de los noventa, que alcanzó su cenit con la abrogación decretada por Clinton de la Ley Glass-Steagall que desde la crisis de 1929 impedía a los bancos comerciales actuar como bancos de inversión, y la falta de normas para los productos financieros de última generación, dos acciones que detonarían la catástrofe económica. Aplicadas como si fueran infalibles, las directivas del Consenso de Washington se transformaron en severos planes de ajuste, masivas privatizaciones de bienes estatales, desmantelamiento de servicios públicos —incluyendo la educación y la sanidad— y una liberalización de la economía que dejó a nuestras sociedades a merced de unos cuantos empresarios y especuladores. Por si no bastara, el renacimiento del nacionalismo y de la religión, con sus subproductos: la intolerancia y la xenofobia, ampliaron sus bases. A lo largo de este proceso, la izquierda o bien fue incapaz de proponer alternativas o bien adoptó las medidas económicas de los neoconservadores sin comprender que se encaminaba hacia el suicidio. Sin remontar el descrédito posterior a la caída del Muro, la izquierda fue prácticamente borrada de la toma de decisiones en los países avanzados, mientras que solo sus vertientes populistas o autoritarias ganaron nuevos espacios en América Latina (mismos que han comenzado a perder en estos meses). Entretanto, los responsables de la crisis financiera, es decir, los políticos de derecha o de esta izquierda derechizada que desregularon los mercados y auspiciaron la burbuja inmobiliaria, fueron encargados de enfrentarla, en particular en las naciones europeas. Tras la caída de Lehman Brothers en 2008 y el subsecuente rescate de cientos de bancos e instituciones financieras con fondos públicos —la mayor transferencia de capitales de la clase media a los ricos de la historia—, se anunció una reforma de las finanzas internacionales: a ocho años de distancia, se ha comprobado la vacuidad de la promesa. En Estados Unidos, Obama apenas logró aprobar una tímida regulación y el resto del mundo se conformó con las migajas. Y lo peor: nadie ha pagado por lo ocurrido. Fuera de unos cuantos defraudadores, ningún político, especulador, directivo financiero o regulador ha sido sancionado o llevado a juicio o a la cárcel. Las élites han recuperado sus privilegios mientras los servicios sociales siguen desfallecientes. Tras el derrumbe del comunismo, se le exigió a la izquierda democrática un sonoro deslinde y aun así su reputación quedó hecha añicos; en cambio ahora nadie exige a la derecha —y a los liberales que la acompañaron— una autocrítica comparable. Pero, insisto, lo más grave es que la ideología neoconservadora o neoliberal, disfrazada de sentido común, egoísmo heroico o individualismo a ultranza, se ha infiltrado en todas nuestras conductas y hoy nos rodea por doquier, como si nadáramos en sus arenas movedizas. Sus valores y miedos se hallan presentes en el discurso de los grandes medios de comunicación; en las películas de Hollywood y en la cultura mainstream; en las palabras de los líderes de derecha, ultraderecha, centroderecha, nacionalistas, liberales, libertarios y de la izquierda derechizada; en esa actitud apolítica que prefiere no intervenir y no manifestarse; y, en fin, en una vida social en la que la solidaridad y la persecución de la equidad han desaparecido como metas centrales de la acción política y de la discusión pública. Obligado a elegir entre una postura y otra me declaro, sí, a la izquierda. Mi padre, en cambio, eligió siempre la derecha. Creo que era su particular forma de enfrentarse al sistema priista y oponerse al mundo que le tocó vivir. Figuras como Camus o Paz compartían la misma actitud: su solitaria lucha, que les granjeó un sinfín de críticas y enemistades, no tenía como principal enemigo a la izquierda, sino al orden intelectual de su tiempo. En un mundo dominado por un comunismo dogmático, empeñado en ocultar los crímenes del estalinismo, ellos se atrevieron a disentir. Poco importa que ahora se les vea como derechistas o se les quiera englobar entre los liberales: eran rebeldes que no se dejaron amilanar por los presupuestos de su tiempo. Para honrar su ejemplo y el de mi padre creo que hoy no queda sino oponerse a la ideología que nos aprisiona, ese nuevo dogma que, bajo el presupuesto de que la democracia y el libre mercado bastan para resolver todos nuestros problemas, se resiste a ver a los millones que no reciben ninguna de sus bonanzas. Preservar la rebeldía que mi padre me inculcó de niño es la única forma que encuentro de volver a estrechar su mano.