Or poserai per sempre,

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,

In noi di cari inganni,

Non che la speme, il desiderio è spento.

Posa per sempre. Assai

Palpitasti. Non val cosa nessuna

I moti tuoi, né di sospiri è degna

La terra. Amaro e noia

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.

T’acqueta omai. Dispera

L’ultima volta. Al gener nostro il fato

Non donò che il morire. Omai disprezza

Te, la natura, il brutto

Poter che, ascoso, a comun danno impera,

E l’infinita vanità del tutto.

GIACOMO LEOPARDI, A sè stesso

Mi padre tenía buen corazón. En el doble sentido de la frase: nunca padeció una afección cardiaca —la principal causa de muerte en el planeta— y siempre lo distinguió su bondad y compasión hacia los otros. También, llevando estos principios al extremo, una fijación por proteger y controlar a las personas que amaba y en general a aquellas por las cuales se interesaba o sentía a su cuidado. Su felicidad —siempre lo dijo— fue la conjunción de la cirugía con su familia. A la primera le dedicó todas sus fuerzas hasta que, como ya he relatado, la agilidad de sus dedos perdió la precisión que lo enorgullecía y se obligó a abandonarla. A mi hermano y a mí nos dedicó todo su cariño, se empeñó en educarnos de la mejor manera y nos proporcionó unas severas reglas morales —mejor: unas claras reglas de conducta— para convertirnos en “hombres de bien”. Para lograrlo se valió de los recursos de una tiranía benévola o un despotismo ilustrado: jamás nos pegó y en contadas ocasiones nos gritó —aborrecía la violencia hacia los niños y los desprotegidos—, pero disponía de otros métodos para ceñirnos a su idea del mundo. El amor y el orden conformaban para él una dupla inseparable: porque nos quería, se sentía obligado a dirigir nuestros caminos y nos imponía un sistema de valores —su sistema de valores— porque nos quería. Jamás se le hubiese ocurrido que la vida en familia pudiese desarrollarse de otra forma. Con mi madre se comportaba de modo equivalente: si bien no podía educarla, aunque asumo que éste hubiera sido su deseo, se esforzaba por encuadrarla o encaminarla para que escapara lo menos posible de sus parámetros. Quizás por ello los tres súbditos de su amoroso imperio compartíamos la sensación de habitar un sistema dictatorial frente al cual no quedaba sino la rebelión. Nimias rebeliones, como las de mi madre, o revueltas más drásticas, como la de mi hermano, cuyo carácter le negó a partir de los quince años cualquier aquiescencia a unas reglas que consideraba intolerables. A medio camino, mi íntimo disenso: esa cobarde rebeldía que me llevaba a descreer de los dogmas paternos sin atreverme a enarbolar una conducta basada en mis propias ideas. Será por estos antecedentes que el amor siempre me ha parecido un paraíso y una jaula: quien te ama y sobre todo quien te ama absolutamente se arroga el derecho a limitar tu libertad en la misma medida en que te arropa, te alienta o te adora. En toda relación amorosa se vislumbran dos voluntades enfrentadas que tanto buscan separarse como unirse, tanto sumarse en una meta común —el antiguo anhelo de asimilar dos almas en una sola— como desgarrarse con la misma fiereza con que se dividen los siameses que comparten un mismo hígado o un mismo corazón. Asumimos que el amor, el amor verdadero —ese que solo se profesan los padres y los hijos y los amantes entre sí— es tan irracional como autoritario: cualquier persona que se inmiscuya representa un obstáculo que es necesario desbrozar o eliminar. Porque te amo te poseo. Porque te amo te vigilo. Porque te amo te digo cómo comportarte. Porque te amo te someto. Como si el amor, ese conjunto de emociones y prácticas sobre cuya naturaleza intento reflexionar ahora, implicase una reverencia hacia el otro. Y como si el amor, esa pasión evanescente que perseguimos sin tregua —y tanto bien y tanto mal nos acarrea—, fuese a la vez una camisa de fuerza y una ventana hacia las zonas más oscuras y luminosas de nuestra personalidad. Metafórica o literalmente, el corazón ha sido un misterio irrenunciable. A diferencia de órganos menos conspicuos y ruidosos, como el cerebro, para ser conscientes de su actividad basta un minuto de silencio y de pronto ese pum-pas, pum-pas en nuestro pecho se torna inocultable. Baste recordar el Corazón delator de Edgar Allan Poe, que en inglés tiene el título mucho más preciso de The Tell-Tale Heart: el corazón que cuenta un cuento o el corazón que revela y se revela. Tras asesinar a un anciano que posee un inquietante ojo enfermo, el narrador confiesa su crimen, convencido de que los latidos de su víctima, enterrada bajo los tablones del piso, acabarán por delatarlo. (“Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido”, cantaba Ceratti en la canción homónima de Soda Stereo.) Algo de musical y mecánico alberga el corazón: a lo largo de la historia se le ha comparado con una clepsidra, una válvula de agua, un reloj —con su tic-tac particular— o una microcomputadora. En el modelo tripartito de Hipócrates, el cuerpo estaba regido por tres órganos supremos: el cerebro, el corazón y el hígado, en donde el segundo, colocado justo a la mitad del tórax, hacía las veces de centro. De acuerdo con Galeno, el corazón era “el hogar y la fuente del calor por el que el animal es gobernado”, y sus seguidores insistían en considerarlo responsable de nuestra capacidad de reflexión, mientras que al hígado, más voluminoso y fácil de localizar, correspondía la generación de la sangre. Pasarían siglos antes de que se probase que el corazón no es el receptáculo ni de los pensamientos ni de las emociones, aunque aún hoy nos guste creer —y sentir— que el amor fluye en nosotros a partir de esa máquina hecha de puro tejido muscular. Si queremos convencer a otro de que decimos la verdad o si buscamos expresar la intensidad de nuestra pasión o de nuestro desengaño, nos llevamos las manos al pecho: te abro mi corazón, te lo digo de todo corazón, lo guardo en mi corazón o, la más gráfica de todas estas expresiones: me has roto el corazón. El corazón puede atrofiarse o detenerse —con frecuencia paralizado por el colesterol—, pero desde luego no se quiebra ni oxida como si estuviera hecho de metal o de vidrio, si bien hay que admitir, con Oscar Wilde, que “los corazones están hechos para romperse”. La imagen del Sagrado Corazón, utilizada a partir de la Contrarreforma para mostrar la intensidad del amor y el sufrimiento divinos, exhibe un Cristo con túnica blanca sosteniendo a la altura del pecho una reproducción de este órgano, bastante exacta desde el punto de vista anatómico aunque coronada por llamas y no por venas y arterias, como si Nuestro Señor acabara de arrancárselo. Acostumbrados a devorar los frescos corazones de sus enemigos para arrogarse su poder o su espíritu, los aztecas y otros pueblos prehispánicos apenas tardaron en apropiarse de esta imagen. En su estudio sobre la leyenda medieval del corazón devorado, Isabel de Riquer sigue el camino de este mito desde tiempos medievales hasta nuestros días. En la versión original, el joven caballero Guillem de Cavestany (o Guilhem de Cavestanh, en occitano) está enamorado de la dulce Saurimonda, esposa de Raimon de Castell Rosselló. Enterado de la adúltera pasión, éste hace prender a su rival, ordena asesinarlo y le arranca el corazón, el cual procede a presentarle a Saurimanda como plato principal para la cena. Una vez que la dama ha probado la vianda, su marido le pregunta si sabe lo que ha comido. Ella se limita a responder que un plato delicioso, solo para que Raimon le revele que se trata del corazón de su amado. Ufana, ella le responde: “Señor, me habéis dado tan buena carne que nunca jamás comeré de otra”, y se lanza al vacío desde la ventana del palacio.

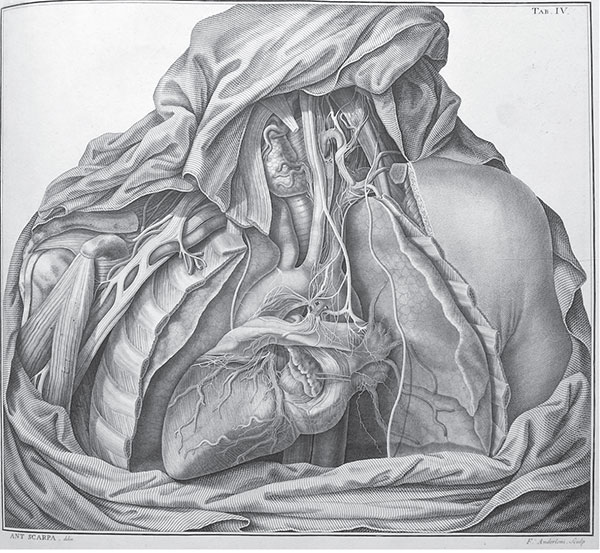

ANTONIO SCARPA, Tabulae neurologica, and illustrandam historia

anatomicam nervorum (1794)

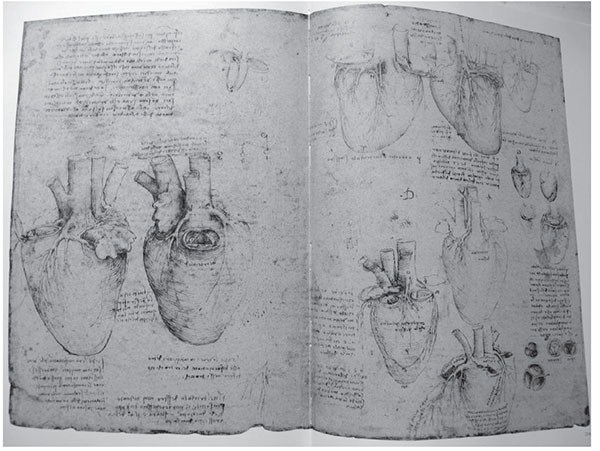

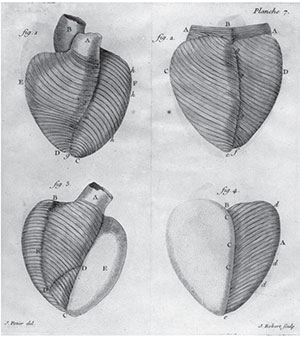

En una serie de hermosas fotografías, Gabriel Orozco documenta una de sus acciones: en primera instancia, el artista apresa entre sus manos un trozo de arcilla roja; a continuación las coloca, cerradas como valvas, frente a su pecho desnudo; y, cuando por fin las abre, aparece entre ellas un corazón terroso que coincide en tamaño, color y forma con el real. Quizás porque su apariencia resulta tan insalubre, con esa textura húmeda y rojiza propia de un filete donde se inserta una enrevesada tubería —un drenaje de venas y arterias, algunas tan anchas como la aorta o la cava—, su representación gráfica evolucionó hasta entregarnos ese aséptico triángulo invertido con el extremo superior bivalvo que luce tanto en la baraja inglesa como en las tarjetas de San Valentín y que en nuestro tiempo se reproduce sin fin en mensajes de texto, correos electrónicos o en las redes sociales (a últimas fechas, incluso en Twitter): ♥. Respecto al origen de este símbolo existen diversas versiones, desde quienes afirman que evolucionó a partir de una hoja de parra hasta los que piensan que está más relacionada con el triángulo invertido que encarna la sexualidad femenina (un pubis estilizado). Anatómicamente, el corazón tiene la forma de cono invertido y se encuentra encajado a la altura de la quinta y la octava vértebras torácicas. Su peso oscila en el adulto entre los 250 y los 350 gramos —el equivalente de una manzana— y su tamaño, unos 12 centímetros de alto, 8 de ancho y 6 de profundidad, coincide en efecto con el de un puño cerrado. El corazón se divide en cuatro cámaras, separadas por paredes o tabiques; a las superiores se les denomina atrios y a las inferiores, ventrículos. Para protegerse, se encuentra recubierto por una capa dura y resistente, el pericardio: gracias a ella, los antiguos pensaban que el corazón no era susceptible de ser quemado (como el de Shelley, que sobrevivió a su incineración en La Spezia). Una manzana de la que depende el funcionamiento de un cuerpo infinitamente más voluminoso: quizás por ello los antiguos jamás alcanzaron a intuir su correcto funcionamiento. Aunque las primeras disecciones de este órgano debieron ser obra de Galeno y sus discípulos, debemos a Leonardo la primera descripción precisa de su estructura, derivada de las autopsias que realizó con cuerpos humanos y con cerdos. Según el artista, el corazón es un “instrumento admirable, diseñado por el Supremo Maestro, más potente que todos los demás músculos”. Si algo lo distingue es que “no se detiene nunca, si no es eternamente”. Obsesionado por la hidráulica, Leonardo bien podría haber sido pionero en descubrir la circulación de la sangre, pero seguía demasiado influido por las teorías anatómicas de su tiempo, todavía a la sombra de Galeno y, si bien describió con justeza la sístole y la diástole y la relacionó con las contracciones y dilataciones producidas en ventrículos y atrios, continuó pensando que el corazón era irrigado por la sangre proveniente del hígado.

LEONARDO DA VINCI, Studii del cuore (1513)

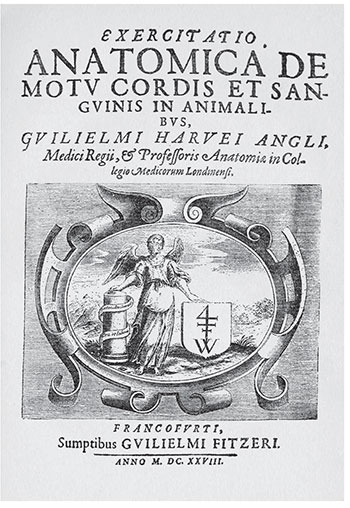

En sus propias palabras: “El corazón es el núcleo donde se genera el árbol de las venas, las cuales tienen sus raíces en las venas miseraicas, que disponen de la sangre ganada en el hígado…” Otro italiano, Andrea Cesalpino, eliminó al hígado como fuente de la vida y Miguel Servet, médico español convertido al protestantismo —quien terminaría acusado de blasfemia y quemado en la hoguera por los calvinistas de Ginebra—, descubrió la “pequeña circulación”, es decir, la que se lleva a cabo entre el corazón y los pulmones. Estos antecedentes prepararon el camino para que William Harvey diese con las claves de la circulación sanguínea. Nacido en Folkstone el 1º de abril de 1578, realizó sus primeros estudios en Cambridge y luego se trasladó a la Universidad de Padua para estudiar con Girolamo Fabrizio d’Aquapendente, el sucesor de Gabrielle Faloppio en la cátedra de Anatomía. Tras graduarse en 1602, regresó a Inglaterra y fue admitido en el Colegio de Médicos.

|

Retrato de William Harvey en la Universidad de Padua (fotografía del autor) |

|---|

En el capítulo que le dedica John Aubrey en sus Aubrey’s Brief Lives —donde figura al lado de Shakespeare, Hobbes o Milton—, éste lo describe como un ser de pequeña estatura, colérico, nervioso e hipersensible. En 1607, Harvey fue elegido médico asistente en el Hospital de San Bartolomé y más tarde fue proclamado médico real de Jaime I y Carlos I. Su fama descansa, sin embargo, en su Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, publicada en 1628. En la primera parte, Harvey describe la anatomía y fisiología del corazón, mientras que en la segunda, escrita varios años después, introduce la idea de que la sangre se mueve por el cuerpo en un circuito sin fin, del corazón a las arterias, de éstas a los diversos tejidos del cuerpo, y de vuelta al corazón a través de las venas. Tras numerosas observaciones en animales y humanos, Harvey demostró que el corazón se contrae durante la fase de sístole, a fin de dirigir la sangre hacia las arterias. Asimismo, determinó que cuando el corazón se contrae se mueve hacia delante, golpeando la caja torácica, con lo cual explicó al fin por qué el pulso es sincrónico con las contracciones del corazón.

|

WILLIAM HARVEY, De motu cordis (1628) |

|

|---|

Como escribe Sherwin B. Nuland en Doctors, para 1616 Harvey había llegado al argumento central de la primera parte de De Motu Cordis: mientras el corazón se relaja entre las pulsaciones, éste se llena con la sangre que fluye desde la periferia del cuerpo a través de las venas cavas, las cuales se insertan en el lado derecho, y de las venas pulmonares, en el izquierdo. Mientas los atrios se llenan e inundan los ventrículos, éstos empiezan a contraerse de modo que, como escribió Harvey, “despiertan al corazón somnoliento.” A la contracción atrial le sigue la de las cámaras ventriculares, forzando la sangre fuera del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones y simultáneamente fuera del ventrículo izquierdo hacia la aorta y de allí hacia el resto del cuerpo. En la segunda parte de De Motu Cordis, Harvey se valió por primera vez de un método cuantitativo —cuánta sangre podía ser bombeada por cada ventrículo en el lapso de una hora— para demostrar que la sangre no podía ser producida por el hígado a partir de los alimentos, según el dogma galénico, sino que tenía que provenir de las venas en un proceso centrípeto inverso al que llevaba la sangre a los tejidos. Como él mismo anotó en las conclusiones de su tratado:

Ha sido demostrado por la razón y por medio de experimentos que, por el pulso de los ventrículos, la sangre fluye a través de pulmones y el corazón y es bombeada hacia el resto del cuerpo. De allí pasa a través de los poros a la carne y a las venas, a través de las cuales regresa desde cualquier sitio en la periferia hacia el centro, desde las venas más pequeñas hacia las mayores, hasta llegar a la vena cava y al atrio derecho. Esto ocurre en tal cantidad, en tal flujo a través de las arterias, y en tal reflujo desde las venas, que no puede ser producido por los alimentos que se consumen. Además, es mucho más de lo que se necesita para la nutrición. Por lo tanto, debe concluirse que la sangre en el cuerpo animal se mueve en un círculo continuo y que la acción o la función del corazón es acometer esta tarea de bombeo. Ésta es la única razón del movimiento y de los latidos del corazón.

Un pequeño párrafo que bastó para revolucionar la ciencia moderna. Gracias a Harvey, de pronto las añejas teorías en torno al neuma o al calor innato se esfumaron del vocabulario médico. Además, predijo la existencia de los “poros” responsables de cerrar el circuito sanguíneo: los capilares que Marcello Malpighi descubriría más tarde con ayuda del microscopio. A diferencia de la Fabrica de Vesalio, De motu cordis es un volumen de setenta y dos páginas, publicado en cuarto, pero cuya influencia en la medicina es comparable: si con el primero nace la anatomía moderna, con el segundo lo hace la fisiología. Con él quedó establecido que el corazón no es el receptáculo del espíritu o del alma, el granero de nuestra inteligencia o el lugar donde nacen las emociones —ni siquiera el amor—, si bien ello no le arrebata el lugar central que ocupa en el cuerpo y en nuestra imaginación. De entre las vísceras, continúa siendo la más entrañable: un pequeño motor cuya fragilidad resulta evidente. Los modernos somos quienes más lo maltratamos, sea con nuestras comidas plagadas de grasas saturadas o con el estrés que agita nuestra rutina. Hastiado de nuestras bárbaras costumbres, el corazón se declara en huelga y se resiste a cumplir con su trabajo. Cuando ello ocurre, no queda sino reemplazarlo por otro, en un procedimiento —un espectáculo— que define los temores y aspiraciones de nuestra era. Las imágenes de Cristiaan Barnard mientras sostiene el corazón de un cadáver o cuasi-cadáver para luego acomodarlo en la caja torácica de otro individuo continúan sorprendiéndonos y horrorizándonos, como si esta maniobra fuese un desafío contra el Creador que nos transforma en émulos del Doctor Frankenstein. Si bien el primer paciente del sudafricano apenas alcanzó a sobrevivir doce días, afectado por una septicemia, Barnard no se arredró y se apresuró a declarar: “Es infinitamente mejor trasplantar un corazón que enterrarlo para que pueda ser devorado por los gusanos”. La novelista francesa Maylis de Karengal dedicó una hermosa novela a describir un trasplante, Réparer les vivants (“Reparar a los vivos”), en la que sigue el itinerario del corazón de un joven surfista muerto en un accidente vial hasta que termina colocado en el pecho de otro paciente. En el capítulo “Cita en la Ruta 17” de la serie televisiva The Twilight Zone, Rod Sterling inicia el programa con su elocuente voz en off: “Un hombre. Un corazón. Un acontecimiento anodino en la vida. Conozcan a Tom Bennett, un hombre que acepta este nuevo órgano como cualquier otra de las cosas que puede comprar. Un hombre que podría relatarles que las fronteras de la Dimensión Desconocida se derrumban al tiempo que los milagros se vuelven cotidianos.” Bennett es un empresario que, tras pagar por un trasplante de corazón, intenta continuar con su vida como si nada hubiese ocurrido hasta que empieza a sufrir drásticos cambios de personalidad. Sus inquietudes lo conducen a una cafetería en la Ruta 17, donde se queda prendado de una camarera. Los dos no tardan en descubrir que el corazón que recibió Tom pertenecía a Jamie Adler, el novio de la chica, muerto semanas atrás en un accidente automovilístico. Tom no consigue quitarse a la camarera de la cabeza, la busca sin cesar y le demuestra que puede adivinar sus gustos. La conclusión es obvia: el trasplante le confió a Bennett mucho más que unos años adicionales de vida. Sterling concluye: “Un filósofo escribió alguna vez: ‘El corazón tiene razones que la razón desconoce’. Quizás nació conociendo esta verdad. O quizás, como el señor Tom Bennett, lo descubrió gracias a una pequeña ayuda… de la Dimensión Desconocida”. El filósofo en cuestión no era otro que Blaise Pascal, quien en su afán por mantener su fe religiosa se mostró dispuesto a renunciar a la ciencia y a defender la irracionalidad enclaustrada en nuestra caja torácica. Una idea que se prolonga en la obsesión del Hombre de Hojalata del Mago de Oz por tener un corazón: si bien dispone de todas las características de un humano —inteligencia, curiosidad, sentido del humor—, está dispuesto a seguir a Dorothy solo para conseguir uno. Asumimos que las emociones se producen en el corazón porque el miedo, la ira y el amor generan cambios en nuestro ritmo cardíaco claramente perceptibles. En términos biológicos, las emociones no son sino estados mentales que responden a ciertos cambios producidos en el cuerpo, a los cuales damos el nombre de “sentimientos”, cuyo principal objetivo es desatar una reacción del individuo frente al ambiente. Para cumplir con la meta para la cual han sido creados —sobrevivir y desarrollarse hasta el momento de ser capaces de reproducirse—, los seres vivos necesitan saber cuándo buscar nuevas fuentes de energía, cómo resistir el desgaste provocado por el medio, cómo protegerse o enfrentar a sus enemigos y la mejor manera de identificar y conquistar a sus parejas. En primera instancia, el cerebro recibe una señal de alerta proveniente de los sentidos, que los expertos han denominado “estímulo emocionalmente competente” (EEC). Éste puede ser una imagen o un sonido —un tigre en la distancia o un grito de pánico, la silueta de la amada o el timbre de su voz—, o bien una pura sensación física —los estragos del hambre o la sed, la punzada del dolor o el frenesí del orgasmo—, los cuales desatan una lluvia de neurotransmisores en el cerebro. Una vez que estas sustancias inundan distintas áreas neuronales, el cerebro envía las directrices necesarias a los músculos para que éstos se muevan en consecuencia. Así, el hambre nos impulsa en busca de alimento; el frío, a guarecernos para conservar el calor que con tanto esfuerzo producimos; el dolor, a evitar la conducta que nos lo ha procurado; el placer, a repetirla siempre que sea posible; el asco, a apartarnos de sustancias que podrían enfermarnos; el miedo, a huir de un predador más fuerte; y la ira, en fin, a enfrentar al enemigo que nos ataca. Cada uno de estos estados se refleja en el cuerpo: la falta de agua o de alimento produce en nuestro vientre algo cercano al dolor, lo mismo que la disminución o el aumento intempestivos de la temperatura en nuestra piel; el miedo y la ira aceleran el pulso cardíaco y alientan la sudoración: el primero nos lanza a correr en dirección contraria al EEC —el tigre que casi nos da alcance, por decir algo— y el segundo bloquea el dolor, estimula la agresividad y nos arroja contra el rufián que nos reta o nos insulta. Si lo que vemos y olemos es un cúmulo de heces o un bulto de carne putrefacta, nos apartamos de allí e incluso vomitamos por si hubiésemos inhalado o probado tales venenos, a diferencia de lo que ocurre si avistamos una hembra o un macho cuyos genes estimamos atractivos: entonces nos exhibimos con denuedo —si el pavorreal extiende su plumaje, el ser humano exhibe su fuerza, su belleza o su inteligencia— y nos lanzamos hacia el objeto de nuestros deseos. Solo entonces, a posteriori, aparecen las emociones; es decir, solo después de haber sentido el pánico lo asociamos con el pánico —y mucho después lo llamamos “pánico”—, del mismo modo que solo después de haber sentido el amor o el odio en nuestro cerebro surge ese estado mental asociado con el amor o el odio —y más tarde aún bautizamos estas experiencias con sus nombres. El pobre corazón nada tiene qué ver en el proceso. Pero, dado que las emociones primarias se generan en las zonas más antiguas del cerebro —el tálamo, el cerebelo, el sistema límbico— y no en la corteza, nos parecen irracionales e incontrolables y no las asociamos con nuestras decisiones conscientes, sino con partes más elementales del cuerpo: el corazón, el hígado, los genitales. Platón no se equivocaba al exigir que el auriga de la razón domase los corceles desbocados de las emociones: éstas se nos aparecen como fuerzas superiores a nosotros, caballos sin brida que nos impulsan a los actos más heroicos o desesperados mientras nos consumen por dentro. Habría que apaciguar la confrontación —en esta esquina, las emociones; en esta otra, la razón— para recordar que en nuestro cerebro híbrido las ideas alcanzan la misma potencia de las sustancias químicas que lo irrigan. El amor, el odio, la alegría, la tristeza, el asco o la vergüenza no dependen solo de la cantidad de oxitocina, adrenalina, dopamina, noradrenalina, serotonina, endorfina o cualquier otro neurotransmisor, sino de las ideas que hemos construido alrededor de cada una de estas emociones. Aunque a algunos radicales les gustaría encontrar en este reduccionismo neuroquímico las claves de nuestras pasiones, jamás seremos capaces de entender el amor o la melancolía a partir de su mero sustrato químico. Se impone descifrar el influjo de nuestra historia personal y cultural.

|

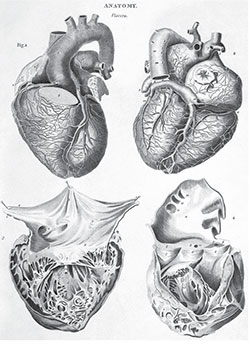

T. MILTON, El corazón humano (1814) |

|

|---|

Esta es la razón de que el amor o el odio, la vergüenza o la depresión tengan matices distintos en cada individuo, cada lugar y cada época. Solo así se explica que, si el amor es una emoción común a nuestra especie, el “amor romántico” pueda ser considerado una invención de los trovadores medievales, según argumenta Dénis de Rougemont en El amor y Occidente. Cada una de las variedades de la experiencia amorosa, tal como las han desmenuzado escritores y poetas —Octavio Paz en La llama doble, Roland Barthes en Fragmentos en un discurso amoroso o Sabines y Pacheco en textos memorables—, apunta hacia este sustrato cultural que envuelve una pulsión universal. ¿Universal? Quizás otras fisiologías sean capaces de generar emociones ignotas para nosotros: nada indica que los alienígenas vayan a sentirse devorados por las mismas cuitas. Quizás por ello solo los occidentales, o quienes hemos sido educados en la tradición occidental, experimentamos el amor como una pasión: una emoción exacerbada que, como apunta el doble sentido del término, implica tanto la felicidad absoluta como un tormento llevado a su límite. Croce e delizia, delizia al cor (“cruz y delicia, delicia en el corazón”), le canta Alfredo Germont a Violetta Valéry en La Traviata. No me interesa desviarme aquí hacia esa doble naturaleza del amor romántico, estudiada con profusión por voces más autorizadas, y tampoco detenerme en su carácter exclusivo, sino más bien en ese otro aspecto del amor, llamémoslo autoritario o dictatorial, que asocio con mi padre. Insisto: su cariño por nosotros lo llevaba a vigilarnos, evaluarnos, dirigirnos. Tenemos la impresión de que en sociedades más abiertas —pensemos en Alemania o los países nórdicos— el amor se encuentra menos ligado a la autoridad que en el mundo latino, pero quizás no sea sino un prejuicio (¿en verdad los alemanes o los noruegos serán amantes más fríos?). En nuestros países el vínculo entre el amor y el control, y entre el amor y la violencia, se acentúa. Que en América Latina y España los índices de maltrato familiar sean tan altos quizás sirva para demostrarlo. En la película española Te doy mis ojos, de Iciaír Bollaín, la protagonista no se atreve a huir del marido que la golpea, convencida de que sus descargas de violencia son la prueba de su amor. “Pégame pero no de dejes” es la turbia expresión mexicana que resume esta perversión. Otro ejemplo extremo: en julio de 2014, distintos medios dieron cuenta de una espectacular operación policíaca en el centro de Zamora, una de las ciudades más prósperas del conflictivo estado de Michoacán, en el occidente de México. Fuerzas federales y locales rodearon el albergue llamado La Gran Familia, administrado por Rosa Verduzco, y liberaron a 425 menores que vivían encerrados en su interior. Aunque los habitantes de Zamora conocían de cerca la labor de Mamá Rosa, el incidente permitió que el resto del país tuviera acceso a su historia o sus historias. Para muchos, Rosa Verduzco, una mujer soltera, cercana a la iglesia y perteneciente a una de las familias más ricas de Michoacán, era casi una santa: una mujer que había renunciado a sus riquezas y, siguiendo el ejemplo de San Francisco o del mismo Cristo, se había consagrado por más de cuatro décadas a rescatar a miles de niños de la calle para incorporarlos a su orfanato —y a su familia—, decidida a proporcionarles una educación de calidad: sin su apoyo muchos de seguro hubiesen terminado como delincuentes o drogadictos. Para otros, en cambio, las revelaciones de la policía dibujaban a Mamá Rosa como una bruja: una anciana narcisista y tiránica que había registrado con su apellido a cientos o miles de niños, a los cuales había sometido a un sinfín de vejaciones —o, en el mejor de los casos, las había consentido— y a quienes mantenía hacinados y casi esclavizados a la vista de la conservadora e indiferente sociedad zamorana. Los dos relatos pasaron a confrontarse en público a lo largo de las siguientes semanas con violencia inusitada. De un lado quedaron quienes apoyaban la acción policíaca, convencidos de que los testimonios de los internos que detallaban una escalofriante sucesión de abusos sexuales y laborales eran irrebatibles, como demostraban las toneladas de basura, el desorden y la suciedad que se acumulaban en el albergue. En el extremo opuesto se hallaban quienes se decían convencidos de que la intervención de las fuerzas de seguridad había sido producto de intereses políticos —distraer la atención mientras el Congreso aprobaba la polémica reforma energética presentada por el presidente Peña Nieto— y afirmaban que, si bien podía haber descuidos o yerros por parte de Mamá Rosa, ésta era víctima de un linchamiento que despreciaba los años dedicados a esos niños por los que nadie más se preocupaba. Entre los principales defensores de Mamá Rosa destacó un grupo de intelectuales encabezado por Enrique Krauze y Jean Meyer, ambos asociados en su juventud con el fallecido historiador Luis González y González, fundador de El Colegio de Michoacán y cercano amigo de Mamá Rosa. Entretanto, la televisión nos mostraba a una anciana iracunda, de lacios cabellos entrecanos, ojillos negros y alertas, piel curtida por el sol, vestida casi como una monja, con modos y lenguaje de carretero. Una mujer que, a decir de aliados y detractores, había tenido que endurecerse para cargar con tantas vidas ajenas. Entre el amarillismo de ciertos medios decididos a crucificarla y la férrea defensa de sus admiradores —que incluyó un desplegado encabezado por Krauze, Meyer y varios miembros del círculo de la revista Letras Libres y un desmesurado artículo del premio Nobel Jean Marie Le Clézio, en otra época investigador en El Colegio de Michoacán y amigo de don Luis González—, poco a poco comenzó a entreverse la realidad. En 1947, Rosa Verduzco había iniciado su tarea de recoger a niños de la calle. Poco después sus parientes le entregaron los recursos necesarios para adquirir un terreno de 2,500 metros cuadrados en el centro de Zamora, así como varios inmuebles en la periferia que le permitirían financiar su albergue. En 1973, La Gran Familia obtuvo el estatuto de sociedad civil, empezó a recibir aportaciones públicas y privadas y pasó a cumplir labores que de manera natural debían corresponderle al estado. Desde entonces se hizo presente una conducta que uno no puede sino juzgar con dureza: Mamá Rosa no se contentaba con rescatar a los niños, con darles educación en la escuela primaria y secundaria que integró al plantel —con sendos reconocimientos oficiales— o con integrarlos a la escuela de música y a la orquesta del albergue, sino que insistía en adoptarlos de manera legal, imponiéndoles su apellido. La Gran Familia era, en verdad, una gran familia de incontables niños apellidados Verduzco Verduzco. La santa, que había renunciado a tener hijos, disponía de una prole bíblica. Vinculada con numerosos empresarios, dignatarios religiosos, políticos e intelectuales, Mamá Rosa se convirtió en un pilar de la comunidad, y eso en la Zamora de entonces era mucho: la heroína a la que las familias ricas querían ayudar y a quien esas mismas familias entregaban a escondidas a sus hijos nacidos fuera del matrimonio.

Mamá Rosa

Gracias al apoyo de empresarios y políticos —durante los sexenios panistas recibió más ayuda que nunca, en particular de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox, oriunda de Zamora—, La Gran Familia consiguió los permisos oficiales para operar y se expandió hasta recibir a cientos de niños. Nadie se atrevía a cuestionar los métodos de Rosa Verduzco: su “mano dura” con esos pequeños delincuentes y rebeldes o su voluntad de adoptarlos. Y nadie se preocupó tampoco de que la prócer obligase a los padres a firmar documentos notariales en los que renunciaban para siempre a sus derechos familiares e incluso a la posibilidad de visitar a sus hijos o que los internos fuesen obligados a permanecer en el orfanato incluso cuando rebasaban la mayoría de edad. Todos estos puntos lucían como excentricidades menores comparados con su devoción y la magnitud de su altruismo. Y, sobre todo, con las extraordinarias dimensiones de su amor, como la propia Mamá Rosa no se cansaba de repetir. La situación del albergue comenzó a degradarse cuando a los niños de la calle y a los expósitos se sumaron delincuentes que requerían, a ojos de Mamá Rosa, un trato y una vigilancia más severos. Entonces la fundadora necesitó valerse de ayudantes y custodios, muchos de ellos surgidos de entre las propias filas del albergue, y no pasó mucho antes de que, tal como ocurrió con el célebre experimento de la prisión de Stanford llevado a cabo por Philip Zimbardo, los custodios, imbuidos de una autoridad sin límites, comenzaran a excederse en sus funciones, instaurando un régimen tiránico que Mamá Rosa, cada vez más desbordada, alentó más que toleró. Cuando la policía irrumpió en el albergue, la utopía de Mamá Rosa se había revelado como una pesadilla. La anciana se mantenía en una especie de limbo, alejada de las vejaciones y los abusos, de la suciedad y la esclavitud, del maltrato y el hacinamiento, al tiempo que sus empleados gobernaban La Gran Familia en un sistema en el que proliferaban los abusos sexuales, los golpes, los insultos y las humillaciones. Ni todo el amor asentado en el corazón de Mamá Rosa podría haber detenido a esas alturas la degradación del asilo. Las fotografías y testimonios de su estado resultan irrebatibles: camastros herrumbrosos; rejas propias de una cárcel y no de un orfanato; vacas, cerdos y gallinas conviviendo con cientos de niños, niñas y adolescentes mal vestidos; hedor a podredumbre y a mierda acumulada; y, en medio de ello, la cortina de humo de las escuelas primaria y secundaria y de la orquesta que servía como emblema y pantalla del asilo. Sorprende la visceralidad de los defensores de Mamá Rosa: igual que cualquier dictador, Mamá Rosa era una figura carismática, una mujer con las mejores intenciones, un gran compromiso social sumado a una enorme fe religiosa —combinación siempre funesta—, una voluntad de acero y una visión que no consentía la menor oposición a sus órdenes. Toda crítica a su persona o a sus métodos tenía que ser producto de la envidia o la mala fe. Y así fue como sus abogados articularon su defensa: aduciendo que Mamá Rosa no era tan mala como otros o relativizando sus errores y fracasos en aras de su “sueño”. En una entrevista con León Krauze —la única que concedió en esas fechas—, Mamá Rosa no vaciló en aceptar que golpeaba a los niños, que se negaba a que sus padres los recuperasen o siquiera los visitasen y admitió que no consentía la salida de los mayores de edad. Fuera del propio entrevistador, quien alcanzó a entrever la trampa discursiva de Mamá Rosa, el resto de sus defensores se negó a escuchar las confesiones de su amiga. Nadie pone en duda la responsabilidad del estado —y de nuestro sistema político— en el ascenso y la caída de Mamá Rosa y de La Gran Familia: las autoridades son culpables de haber abdicado de su tarea de proteger a esos niños y adolescentes. Pero ello no elimina la de esta mujer que, como tantos pequeños y grandes tiranos, queriendo hacer el bien hizo mucho mal. Resulta inmoral exigir balances sobre su trabajo: el argumento de que miles de niños se salvaron gracias a Mamá Rosa no basta para justificar que otros fueran ultrajados o privados de su libertad y sus derechos. Lo peor de esta historia es su final: la autoridad sucumbió a la presión y Mamá Rosa fue declarada inimputable; salió en libertad y sin culpa pese a que, como demostró en su entrevista con León Krauze, sus facultades mentales se encontrasen en perfecto estado. Mientras tanto, los niños fueron reubicados en otros albergues sin una auténtica política integral en su favor. Quienes menos importaron fueron esos niños, niñas y adolescentes, antiguos prisioneros de La Gran Familia, que han vuelto a perderse en el olvido. Todo a causa de ese amor obsesivo y autoritario que tan bien refleja nuestro sistema político y nuestro sistema de vida, encarnado en la figura de Rosa Verduzco, mezcla de Virgen de Guadalupe y la Llorona. Pocos niegan el amor que decía sentir por esa multitud de niños y adolescentes, por todos esos hijos reclutados y adoptados a lo largo de tantas décadas, pero una de las expresiones más nítidas de su amor, si no su prolongación directa, era esa dureza, ese maltrato que debía transformarlos en “personas de bien”. Quizás sea allí donde se encuentra el quid: ¿hasta dónde quien ama —el padre, la madre, el enamorado— permite que el otro sea eso, otro, y no una simple prolongación de su amor o su deseo? ¿Cómo se produce esta obsesión amorosa que lleva a creer que el amado depende de nosotros —y nosotros de él—, que solo él o ella nos dan sentido y que necesitamos convertirlos en parte de nosotros, negándoles cualquier autonomía? No es otra la razón de que el amor absoluto se identifique con la manía o la locura: el amour fou de los trovadores medievales. Enloquecido, el enamorado no logra desprenderse de su amado o de su amada, él o ella lo apresan por completo, lo habitan, lo invaden, lo controlan como si fuera víctima de una enfermedad o de un virus. Sí, un virus. Uno se pasea por la vida sin ataduras y de pronto algo nos conduce febrilmente hacia otra persona como si hubiésemos sido inoculados por un virus o sufriésemos una demencia repentina. El enamoramiento resulta tan intenso, tan sublime y tan aciago justo porque es incontrolable: poco puede nuestra razón contra las razones que el corazón sí conoce. La imagen mental del amado o de la amada —o, como han relatado los poetas, las sílabas de su nombre— provoca que nuestro cerebro se vea inundado por una carga de neurotransmisores que lo obligan a concentrarse en él o en ella por semanas o meses —un instante o una eternidad, según quien lo padezca—: una estrategia evolutiva que nos permite tener mayores probabilidades de prolongar la vida de nuestros genes al sumarlos a los del otro. No pretendo eliminar todo destello de romanticismo en el enamoramiento, solo destacar que, tal como hemos comprobado a través de tantas novelas y películas, esta fijación es a la vez una suma de placer y de agonía. Pensamos en nuestra enamorada o enamorado y nos colma una alegría irrefrenable, un ansia de vivir y de mantenernos vivos, de ser eternos a su lado, solo para que al segundo siguiente, al darnos cuenta de que él o ella puede irse, de que puede traicionarnos, engañarnos o abandonarnos —o simplemente vivir sin nosotros—, sintamos la más honda desesperación. Los celos serían, en sentido evolutivo, los síntomas de esa íntima angustia que padece el individuo ante la perspectiva de perder a su pareja: un reforzamiento biológico frente al que nada queda por hacer. Por fortuna (o por desgracia) el frenesí dura poco, excepto en las novelas románticas. La brutal descarga química no puede prolongarse de forma indefinida y el bloqueo de los otros, que nos lleva a creer que nuestra enamorada o nuestro enamorado son únicos e insustituibles, se adocena y al cabo se extingue en un lapso que oscila entre las semanas y los meses. El imperativo biológico nos ordena buscar otras parejas para que nuestros genes se multipliquen y, en cuanto lo conseguimos, nos lanzamos en pos de otra y otra y otra, o al menos eso querrían nuestros egoístas e inconstantes genes. Para tranquilizar nuestra conciencia, vale la pena añadir que nuestro cerebro híbrido no se conforma solo con obedecer imperativos genéticos, sino que también se pliega, acaso con mayor convicción, a los patrones culturales que nos rodean y a nuestras propias ideas sobre el amor. En sociedades como la nuestra, donde a diario somos bombardeados por ficciones que glorifican el amor romántico —una educación sentimental modelada entre las comedias románticas de Hollywood y los culebrones latinoamericanos—, solemos estar en busca de un amor eterno y sin fisuras. El enamoramiento se prolonga de manera artificial y, en vez de semanas o meses de arrebato, nos obsesionamos con el happy ending que nos promete “vivir felices y comer perdices” solo para terminar sufriendo aún más cuando la ilusión se desvanece. Amor y dolor van siempre unidos. No solo porque alguien nos haga sufrir, sino porque cuando amamos el dolor del otro se vuelve nuestro. La culpa de ello la tienen las neuronas espejo, estas curiosas estructuras cerebrales descubiertas por Giacomo Rizzolatti y su equipo gracias a las cuales somos capaces de ponernos en el lugar de los demás. Su funcionamiento, que intenté resumir en Leer la mente, es fascinante: creadas para averiguar los comportamientos futuros de los otros para actuar en consecuencia, las neuronas espejo hacen que interiormente imitemos sus movimientos y, al hacerlo, por un instante sentimos lo que ellos sienten. Por un segundo, nuestro yo se funde con el yo del otro: ¿no es esta acaso la aspiración fundamental del amor? Solo que cuando a este mecanismo se le suman los desarreglos químicos e ideológicos del enamoramiento —el bloqueo de la empatía hacia los demás—, el enamorado se convierte en nuestro único espejo, en el único lugar en el que nos miramos o admiramos. Sin ti no soy. Y tú no puedes ser sin mí. Condenados a ser ese único otro, ¿cómo habríamos de resignarnos a perderlo o extraviarlo y menos aún a que alguien más nos lo arrebate? El mito de Narciso lo anunciaba, solo que en la vida real el estanque en que nos reflejamos no está hecho de agua, sino de ese otro yo en que nos reconocemos, al que adoramos y en el que nos adoramos. Dista el amor, o al menos este enamoramiento enloquecido, de ser altruista. Si amamos al otro es porque se nos parece tanto —o eso creemos— que vale la pena abrazarlo, mimarlo, retenerlo. Pero, así como el infeliz Narciso termina por ahogarse en su reflejo, quien se enamora sin fronteras y sin límites, con esa pasión y ese egoísmo incontrolables, suele ahogarse o ahogar al otro. Frente a esta demencia del corazón no queda sino confiar en el poder de la mente. En una razón que combine las vertientes pasionales del enamoramiento con la búsqueda razonable del bienestar ajeno. (“Entra en razón”, le dice el amigo al amoroso despechado, por lo general sin éxito.) La identificación en esta etapa ya no debiera ser extrema e incontrolable: diferenciamos nuestro yo del yo del otro, distinguimos lo que me hace bien de lo que beneficia a mi amado o a mi amada y a partir de allí construimos una sabia separación de intereses. El otro deja de ser una prolongación nuestra y deja de ser visto como una propiedad, pasando a convertirse en un yo en el que aspiro a mirarme no para reconocerme y adorarme a mí mismo, sino para identificar lo que en verdad hace al otro, otro.

|

JEAN BAPTISTE SÉNAC, Traité de la structure du coeur (1749) |

|

|---|

Soy en ti y tú eres en mí, pero solo si busco entender las razones siempre oscuras de tu conducta, si acepto y respeto el carácter individual de tus emociones, tus esperanzas, tus placeres, tus miedos, tus silencios. Tarea nada sencilla pero que se convierte en la única esperanza de que el tiempo y la costumbre no erosionen la convivencia de los amantes: un amor entre el corazón y el cerebro. Si bien la empatía es un mecanismo natural entre los seres humanos, con frecuencia lo bloqueamos o lo destruimos intencionalmente. El racismo, la discriminación, la misoginia, la homofobia, el odio y el horror hacia los otros derivan de prejuicios que resaltan las mínimas diferencias que nos separan. Pero, ¡cuán difícil resulta no sucumbir a las ideas que se nos han “metido en la cabeza” y por las cuales insistimos en creernos diferentes o incluso mejores que nuestros semejantes! Frente a estas taras tendríamos que oponer el reforzamiento de la empatía. O de esa otra emoción, menos común en nuestros días, la misericordia. Etimológicamente, ésta se refiere a la compasión (miserere) que proviene justo del corazón (cor, cordis): la facultad que nos permite identificar el dolor ajeno y abrazarnos a él. Sentir el dolor del otro debería ser una de nuestras metas cotidianas. Pero la miseria nos rodea de tantas maneras, nos acostumbramos tanto a verla que preferimos olvidarla. Quien sufre allí, a nuestro lado —el mendigo que se lamenta en aquella esquina—, se convierte en un fantasma. Hacemos como si no lo viéramos. Como si no nos incumbiera. Como si el miserable no tuviera existencia. Como si fuera un fantasma o un espectro. Ese “como si”, en el cual se funda el poder de la ficción, da lugar también a ficciones criminales: la pura negación del otro. O, en buen mexicano, el ninguneo al otro. ¿Es deseable sentir el dolor ajeno? ¿No será ese bloqueo o esa indiferencia una cortina que nos protege para no terminar angustiados, aterrados, muertos a causa de un dolor que en principio no nos corresponde? ¿No será la indiferencia la única salvación frente a los infinitos males del planeta? Tal vez sea así, tal vez necesitemos curtirnos, volver nuestros corazones más duros y correosos, pero ello no debería apartarnos por completo del sufrimiento ajeno. Bien entendida, la misericordia provoca que la miseria ajena se introduzca en nuestro corazón, que nos toque, nos perturbe y nos concierna aunque no para sufrir, no para apoderarnos del dolor del otro, no para salvarlo —como Cristo—, sino para ponernos en marcha, para actuar, para hacer cuanto esté en nuestras manos para remediar un poco ese dolor que se convierte, al menos por un instante, en nuestro dolor. Desterremos todo elemento religioso de la compasión y llamémosla solidaridad: esa bella palabra, asociada tanto con las comunidades medievales como con los sindicalistas rebeldes de los astilleros de Polonia que en México terminó tan desacreditada por el uso político que hizo de ella Carlos Salinas. Esa palabra, tan desprestigiada también, tras la caída del socialismo real. Triste época la nuestra, en la cual el individualismo no se ve matizado por la solidaridad o por lo que antes se llamaba “conciencia social”. Vivimos en una época “sin corazón”. Con su obsesión por defender a los empresarios del demonio del estado, el neoliberalismo ha querido eliminar cualquier impulso solidario entre nosotros. Por cursi que suene el eslógan, el corazón está a la izquierda. Pero quizás me engaño. Quizás ni siquiera la izquierda —eso que seguimos llamando izquierda— conserve las agallas para oponerse al orden reinante, a este mundo en el que cada quien ve solo para sí, a los amos de este planeta que no están dispuestos a que nadie perturbe su bienestar. Ya lo dije: a mi padre nunca le simpatizó la izquierda, era demasiado conservador para tolerar sus arrebatos. Demasiado católico, también, para tolerar su laicismo. Al mismo tiempo, su propio cristianismo, sumado a su temple altruista y a su notable empatía hacia los demás, lo acercó a sus mejores causas. ¿Qué sería de un médico sin misericordia? ¿De un médico sin corazón? Todos sus pacientes le fueron siempre iguales. Él, que en otros sentidos era tan despectivo y aristocrático, jamás distinguió a quienes se le acercaban a causa de su educación, su clase social, su estatus, su religión o sus creencias. Por eso se empeñó toda su vida en trabajar para el ISSSTE, esa parte esencial de nuestro achacoso sistema de salud. Por eso se rehusó a atender una consulta privada que le hubiese resultado lucrativa. Por eso se quejaba tanto de las condiciones de su hospital y del país. Por eso anhelaba un sistema de salud que cumpliese con el objetivo de proporcionar la mejor atención a los necesitados. Mi padre supo ponerse en el lugar del otro y empeñó su vida en paliar el dolor ajeno. Tenía, lo repito, un gran corazón.