Pedicabo ego vos et irrumabo,

Aureli pathice et cinaede Furi,

qui me ex versiculis meis putastis,

quod sunt molliculi, parum pudicum.

Nam castum esse decet pium poetam

ipsum, versiculos nihil necessest;

qui tum denique habent salem ac leporem,

si sunt molliculi ac parum pudici

et quod pruriat incitare possunt,

non dico pueris, sed his pilosis

qui duros nequeunt movere lumbos.

Vos, quod milia multa basiorum

legistis, male me marem putatis?

Pedicabo ego vos et irrumabo.

CATULO, Carmen XVI

Mi padre nunca nos habló de sexo. Mi madre, aunque más abierta a tocar temas delicados con sus hijos, tampoco lo hizo hasta que fuimos adultos. No recuerdo que durante nuestra infancia y adolescencia ninguno de los dos mencionase siquiera la palabra “sexo”, excepto en su acepción más neutra. Tampoco ninguna otra que se refiriese a los genitales masculinos o femeninos. Y menos una que describiese la acción de copular. En casa todas las groserías o malas palabras estaban proscritas —ni a mi hermano ni a mí se nos hubiese ocurrido utilizarlas— y era impensable que alguien dijese “coger” o un equivalente más prosaico. Tampoco los términos clínicos estaban permitidos: el silencio era tan absoluto como impenetrable. No pienso que mis padres fuesen especialmente mojigatos, al menos en relación con sus coetáneos: el sexo era una cosa que no debía mencionarse en familia, nada más. Que mi padre fuese médico y no solo hubiese estudiado el funcionamiento de cada órgano, sino los peligros asociados con la adolescencia, de las enfermedades venéreas a los embarazos no deseados, jamás lo impulsó a guiarnos en torno a los asuntos de la carne. A él no le correspondía educarnos sexualmente debido a una suerte de pudor que él mismo llamaba, con orgullo, victoriano. Desde su perspectiva, esa parte de nuestra formación le correspondía a la escuela o, más probablemente, a la vida. Debo reconocer que jamás me atreví a inquirirlo. Asumía que el sexo era un asunto vedado o vergonzoso que yo debía explorar por mis propios medios. Quizás lo peor de ese silencio era que insinuaba un trasfondo ominoso y sucio. Pese a que intento comprender las pulsiones y miedos de la época, su actitud no deja de parecerme un despropósito. ¿Por qué ocultar uno de los motores más poderosos de nuestros actos? ¿Por qué eludir uno de los centros de la existencia y convertirlo así en una fuente de miedos, ahogos, frustraciones y prejuicios? ¡Qué extrañas culturas aquellas que creen que el sexo puede esconderse al no hablar de él y no mostrarlo en público! Pero el sexo es el elefante en medio de la estancia. En nuestro caso, esta expresión se volvía casi literal: como ya he contado, una de las entretenciones principales de mi padre consistía en pintar pequeñas figuras femeninas hechas de plomo: sus “muñequitas”. Mi padre siempre se sintió orgulloso de su colección y la exhibía en una gran vitrina en nuestra sala, a la vista de todos. A mí me gustaban —y en la adolescencia me excitaban— esos diminutos cuerpos, con sus senos y pezones minuciosamente delineados, aunque no dejaba de llamarme la atención que, copiando a las estatuas clásicas, ninguna de ellas tuviese vello púbico. Permanecían allí frente a nosotros, tan naturales y cercanas que su contemplación jamás me llevó a inquirirlo o cuestionarlo sobre su afición. Más perturbador resultó para mí descubrir en los estantes interiores de su mesita de noche unos cuantos libros cuyas cubiertas permanecían bajo un recubrimiento de papel de estraza y cuyos títulos solo encontré en sus páginas interiores: entre ellos Justine e Historia de O.

Primera edición de Justine, del Marqués de Sade (1791)

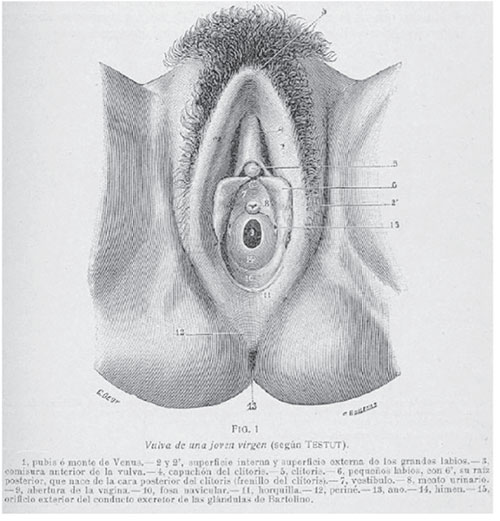

Yo debía tener once o doce años y la conciencia de que me inmiscuía en un territorio vedado provocó que aquellos fueran de los primeros volúmenes que leí por gusto, o sería mejor decir con un placer culpable. Con la obra de Sade me atreví a más: me la llevé a la escuela y se la mostré, orgulloso de mi hazaña, a uno de mis amigos, quien todavía recuerda el episodio. No sé cuánto haya podido entender de la lectura de estos dos clásicos de la literatura erótica —era el tiempo en que recibíamos nuestras primeras clases de educación sexual en sexto de primaria—, pero la figura del Divino Marqués me entusiasma desde entonces. Estas rendijas me permitieron atisbar que mi padre tenía una vida sexual que permanecía escondida para nosotros. Algo muy distinto ocurrió con la generación siguiente, influida ya por la revolución sexual de los setenta, como cuenta Guadalupe Nettel en su novela autobiográfica El cuerpo en que nací, pero el mundo en el que los padres no solo hablaban abiertamente de sexo con sus hijos, sino que lo practicaban frente a ellos, parecía venido de una civilización extraterrestre comparado con el mío. A lo más que mi padre llegaba era a recomendarnos tener muchas novias aunque jamás nos invitó a hacerle consultas o confidencias románticas. Pero si creía que la escuela era el lugar donde aprenderíamos lo que él no estaba dispuesto a enseñarnos, se equivocaba por completo. Los rudimentarios esquemas de los aparatos reproductivos masculino y femenino de los libros de texto gratuito, así como las explicaciones neutras y solemnes de nuestros profesores, solo acentuaban nuestra confusión. Mis compañeros se valían de expresiones sexuales explícitas, como si fueran expertos o estuvieran curtidos en las lides amorosas, pero dudo que ninguno de ellos fuese capaz de explicar lo que ocurría en un acto sexual. Que la escuela fuese solo de varones —otra aberración católica— dificultaba aún más nuestro aprendizaje: para nosotros las mujeres eran tan irreales como los esquemas de los libros de biología. Para suplir esta ausencia, un hermano marista tuvo la ocurrencia de que alguien del sexo femenino contribuyese a resolver nuestras dudas. A partir del segundo semestre de sexto de primaria, una señora cuyo nombre no soy capaz de recordar, ama de casa, viuda y ferviente católica, de piel muy blanca y cabello muy negro, comenzó a visitarnos semanalmente. Confieso que yo la idolatraba o acaso estaba enamorado de ella, e incluso me atreví a regalarle la imagen de un Cristo que había pintado a la acuarela. Durante sus visitas peroraba con autoridad —y gran encanto— sobre los dogmas de la Iglesia combinados con la típica moralidad de la clase media mexicana. De la avalancha de despropósitos que nos inculcó, me estremece recordar cuando nos habló de la masturbación. Yo había empezado a practicarla muy pronto, a los seis años, sin darme cuenta de lo que hacía. Me explico. En aquella época el deporte de moda en el Instituto México era el espiro: unos tubos metálicos sembrados en el cemento del patio de cuyas puntas se amarraba una cuerda que sostenía una pera de cuero. Los dos contendientes se colocaban a 180 grados y golpeaban el espiro acumulando puntos cuando el rival no respondía. Fuera de las horas reservadas para este deporte, los tubos permanecían solitarios en el patio y, durante los recreos y a la salida de clase, una de nuestras entretenciones consistía en trepar en ellos al modo de un programa de concurso, muy popular entonces, Sube, Pelayo, sube. A mi amigo Salvador y a mí nos encantaba practicar este ejercicio, pues la presión aplicada sobre nuestros sexos mientras subíamos por el tubo nos provocaba una extraña sensación de placer. No sabíamos lo que hacíamos, y desde luego en esos años nuestros pantalones no terminaban manchados de semen, pero también debimos asumir que se trataba de una actividad non sancta puesto que jamás nos atrevimos a hablar de ella entre nosotros y menos aún con nuestros padres. De modo que, cuando mi adorada instructora sexual se refirió a la masturbación, presté más atención que nunca. No puedo olvidar el hueco en el estómago cuando nos advirtió que era un pecado. Y un pecado terrible, no venial. Porque, según nos aclaró, cada espermatozoide que matábamos —lo dijo con todas sus letras: matábamos— era una vida en potencia. De un día para otro, la dulce señora a la que yo le había regalado una acuarela de Jesucristo nos convirtió a todos, niños de once o doce años, en asesinos. El sexo vinculado de la manera más horrible con la culpa. Pese a sus advertencias y al infierno que de seguro nos aguardaba en la otra vida, yo nunca pude abstenerme de cometer aquel pecado, y supongo que el resto de mis compañeros tampoco. Durante los tres años siguientes, es decir, los años cruciales de la secundaria, el sexo estaría siempre ligado con el pecado y con la religión. Cada vez que me masturbaba, Dios estaba allí conmigo, vigilándome y recordándome el tamaño de mi falta. Ello no impidió que en esos años continuase con mis indagaciones sexuales, siempre en secreto. Dado que mi renovado sentido religioso me impedía adentrarme en las revistas pornográficas de mis compañeros, por lo general manoseados ejemplares de Playboy sustraídos a sus hermanos mayores o a sus padres, decidí emprender mis propias investigaciones en los libros de anatomía del mío, como si las láminas del Testut fueran a revelarme los auténticos —y adecuadamente científicos— secretos del sexo. No recuerdo si alguna vez me masturbé frente a una imagen clínica como la que aparece más adelante, pero estoy seguro de que el estudio de estas láminas no me ayudó demasiado cuando al fin me vi obligado a poner en práctica mis conocimientos anatómicos. Recuerdo la secundaria como una etapa confusa, en la que el asma que padecía desde niño remitió y en la que descubrí algunas de las aficiones que modelarían mi carácter, como mi pasión por la música, la historia o la filosofía, pero en la cual el peso de la religión —y en particular de la culpa judeocristiana—, sumada a mi propia timidez, me volvieron tan neurótico como inadaptado. Si por una parte cerraba los ojos ante los senos desnudos que aparecían con mucha más profusión que ahora en las películas para “adolescentes y adultos” que veía con mis padres —me viene a la mente una imagen de Julie Andrews, una de mis heroínas infantiles, paseándose en topless—, por la otra casi no había noche en la que no me desnudara bajo las sábanas y me masturbara pensando en las mismas escenas que me resistía a mirar. La primera película pornográfica que vi, al menos durante algunos minutos, fue al lado de mi madre. Ella solía llevarnos a mi hermano y a mí al antiguo Cine Estadio, que después se convertiría en el Teatro Silvia Pinal y hoy alberga un templo cristiano, donde había funciones dobles. Esa tarde, la película empezó a quemarse y al cácaro no se le ocurrió mejor cosa para suplirla que intercalar imágenes de una película XXX. Luego de unos tensos minutos, mi madre nos tomó de la mano —mi hermano tendría nueve o diez— y nos sacó a rastras sin darnos explicación alguna sobre lo ocurrido.

L. TESTUT / A. LATARJET, Tratado de anatomía

humana Imagen anatómica con el sugerente título

de “Vulva de una joven virgen”

Esta odiosa tensión entre el deseo y la culpa empezó a modificarse cuando pasé al tercer año de secundaria gracias a la conjunción de quien era entonces mi mejor amigo, Luis García Vallarta, y un muy joven profesor de Física, de nombre Luis Gabriel (el cual, con el cabello largo y ondulado, en efecto recordaba a Luis Miguel). Los viernes este último prefería no hablar de matrices y máquinas simples y abría un diálogo sobre los únicos dos temas que entonces nos llamaban la atención, los cuales reflejan bastante bien nuestra educación sentimental y nuestro medio: Dios y las mujeres. Bastante divertido resultaba que, presumiéndonos de sus aventuras, Luis Gabriel nos diese consejos sobre cómo seducir a una chica, pero los días en que tocaba hablar de religión no tenía reparos en exponer su recalcitrante ateísmo. Al principio a Luis y a mí su actitud nos pareció simpática, pero poco a poco empezamos a sentirnos incómodos de que un profesor, en la escuela católica a la que nos enviaban nuestros padres, se mofase de Jesús, de los santos e incluso de la Virgen. Cada vez más enfadados, mi amigo y yo atravesamos unos meses de frenesí religioso: no solo empezamos a ir a misa y a comulgar con frecuencia —como conté en otra parte, mi padre solo nos llevaba a la iglesia el 31 de diciembre—, sino a leer y estudiar, a iniciativa mía, la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino. La idea era contar con argumentos racionales con los cuales rebatir los desplantes críticos de nuestro profesor. Supongo que debió desconcertarle —o entretenerle— cuando le recitamos las Vías Tomistas o nos dimos a la tarea de ofrecerle argumentos escolásticos para probar la existencia del Primer Motor o de la Trinidad. Las discusiones dialécticas entre el joven profesor de Física, a quien tachábamos de apóstata, y sus iluminados discípulos se prolongaron hasta el fin del curso, para fastidio del resto de nuestros compañeros, quienes estaban más interesados en sus tácticas de ligue. Al término del año escolar, Luis y yo tomamos dos determinaciones: contratamos un profesor de latín con el absurdo objetivo no de leer a Catulo o a Virgilio, sino a Santo Tomás, San Agustín, San Buenaventura y demás Padres de la Iglesia, y nos concentramos en leer a todos los detractores de la religión que llegaron a nuestras manos a fin de entablar con ellos un combate imaginario que prolongase las disputas con Luis Gabriel. Delante de mí pasaron Voltaire, Marx, Sartre o el Bertrand Russell de ¿Por qué no soy cristiano?, sin que mi fe resultase quebrantada. Pero un buen día cayeron en mis manos Ecce Homo, Humano, demasiado humano y Así hablaba Zaratustra, en unas horribles ediciones de bolsillo, y sufrí mi camino de Damasco inverso. De un día para otro las creencias que me había empeñado en defender se derrumbaron por completo —o me di cuenta de que nunca existieron—: asumir que todo en cuanto creía, o quería creer, era falso, Dios, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la resurrección, etcétera, representó una dolorosa pérdida que me hizo llorar por semanas.

|

Cubierta de Así hablaba Zaratustra (1889), de Nietzsche |

|

|---|

El duelo no duró demasiado: desde entonces me considero ateo —apenas en broma suelo presentarme como ateo militante— y no pierdo ocasión de expresar las más acerbas críticas no solo contra las iglesias, sino contra todas las religiones, las cuales me siguen pareciendo, en pleno siglo XXI, algunas de las mayores plagas (o taras) de la humanidad. Hoy pienso que lo más importante de aquella conversión o descubrimiento de la razón como instrumento central para investigar el cosmos fue que me hizo imponerme en mi personal batalla con la culpa. Esa culpa judeocristiana, denunciada con tanta acritud por Nietzsche, que marcaba mi relación con el sexo. Si bien tuve que esperar todavía mucho tiempo, al menos comparado con mis compañeros, para embarcarme en mi primera relación sexual —y amorosa— a los veintidós años, el inicio de mi liberación ocurrió entonces, cuando dejé de considerar que el sexo tenía que ser algo oscuro y pecaminoso. La batalla contra la culpa aparece ya como tema central de una de mis primeras novelas, que se inicia justo con esta frase de la protagonista: “¿De qué sirve castigar cuando existe la culpa?”.

|

Ilustración para Justine, del Marqués de Sade |

|---|

No quiero decir que hoy no reconozca la voz de mi padre —que no la voz de dios— recitándome al oído una letanía de remordimientos o prevenciones, pero sí que Nietzsche me enseñó a reconocerla y combatirla con todas mis fuerzas. En preparatoria continué asistiendo a la misma escuela marista de varones, pero el contacto con las hermanas de mis amigos me enfrentó por primera vez con el universo femenino. La aberrante idea de separar a los jóvenes por sexos provocaba que ellas nos pareciesen seres extraños, nunca iguales a nosotros, a quienes temíamos tanto como deseábamos. Aquella educación solo contribuía a reforzar los prejuicios machistas de la época: sin poder convivir a diario con mujeres, sin jugar o competir con ellas como hacíamos entre nosotros, nos veíamos obligados a adorarlas o despreciarlas, siempre conforme a su fama sexual. En una división casi junguiana, en nuestro imaginario solo podían ser madres o hetairas, novias a las que debíamos respetar hasta el matrimonio o putas de las que debíamos alejarnos para no caer en sus engaños. Todo el día hablábamos de ellas: aunque pocos de mis amigos habían tenido siquiera novia, nuestro lenguaje rebosaba de términos prosaicos que se referían por fuerza al sexo, llenos de sobreentendidos que, muy a la mexicana, siempre ocultaban formas de poder. Estas bravuconadas fueron causa de numerosas peleas y uno de nuestros amigos, cuya hermana nos parecía la más bonita de todas, de plano nos dejó de hablar durante meses por uno de nuestros chistes. Lo peor era que esta torpe educación sentimental ocurría solo en un terreno imaginario, porque ninguno se atrevía ya no digamos a acostarse sino ni siquiera a besar a alguna de las chicas con las que convivíamos en fiestecitas infantiles y anodinas. En esa época conocí a Eloy Urroz, quien no solo me guió hacia el mundo de la literatura —esto lo hemos contado ambos mil veces— sino hacia el mundo de las mujeres. A diferencia de mis demás amigos, Eloy no era virgen —como cuenta en una de sus novelas, pertenecía a un medio en el que era normal ser desvirgado por una prostituta— y no paraba de ligar a diestra y siniestra al tiempo que se curtía en una de sus mayores aficiones, la pornografía. Incapaz de imitar sus lances, yo me conformaba con admirar su talento para salir con numerosas chicas a la vez; tenía entonces una energía imbatible, un magnetismo y una falta de pudor o un descaro que casi siempre le permitían conseguir sus objetivos. A lo largo de los siguientes años, Eloy no dejó de perfeccionar sus tácticas, al tiempo que nos adentraba a Ignacio Padilla y a mí en su pasión por la películas pornográficas; a su lado emprendimos sucesivas exploraciones a antros, cines XXX, burlesques, tables y prostíbulos, en los que nosotros, a diferencia suya, nos quedábamos paralizados o atónitos. Por supuesto, no éramos los únicos que iniciábamos nuestra exploración de la noche, de nuestros cuerpos y de los cuerpos ajenos: para entonces ya me había quedado claro que los humanos invertimos la mayor parte de nuestro tiempo —de nuestro tiempo mental— en pensar en sexo. Años después, durante nuestra primera visita a la Feria del Libro de Guadalajara en 1996, Pedro Ángel Palou y yo acudimos al stand de la editorial Patria para una “sesión de autógrafos”. A lo largo de dos horas cada uno de nosotros firmó un solo ejemplar —por cierto, para una amiga que pasaba por allí y se compadeció de nosotros—, de modo que pasamos la mayor parte del tiempo hojeando los libros que nos rodeaban. Yo me topé entonces con un tratado de psicología evolutiva publicado por Alianza Editorial cuyo título y autor se me escapan de la memoria. No así su contenido: basándose en la idea de que nuestra mente no ha logrado adaptarse a los vertiginosos cambios experimentados por nuestra civilización en los últimos diez mil años, concluía que en el fondo seguimos siendo cavernícolas, sobre todo en nuestras actitudes hacia el sexo. Valiéndose de esta aproximación científica —o presuntamente científica—, el librito confirmaba todos nuestros prejuicios juveniles. Tras analizar un sinfín de encuestas, su autor confirmaba que en las postrimerías del siglo XX los jóvenes universitarios de Estados Unidos —y nosotros con ellos— se comportaban igual que sus antepasados de la Edad de Piedra. A los hombres, por ejemplo, lo único que les interesaba era perseguir el mayor número posible de mujeres, de preferencia si disponían de grandes senos y caderas, obsesionados con repartir sus genes a diestra y siniestra en un sinfín de madres potenciales, despreocupados de su inteligencia o su vida interior; las mujeres, por su parte, preferían hombres inteligentes más que físicamente atractivos, pero no porque fuesen más sutiles o sofisticadas, sino porque en nuestro tiempo la inteligencia ha sustituido a la fuerza como garantía de que sus enamorados se convertirían en buenos proveedores. El matrimonio y la monogamia aparecían en este esquema como invenciones femeninas para asegurarse el sustento del varón.

WILLIAM SMELLIE, Anathomical Tables (1754)

Asimismo, demostraba que las técnicas de seducción derivaban de este mismo principio: el hombre estaba obligado a demostrarle a la mujer, con regalos, flores, chocolates e invitaciones a comer, cenar o a una copa, que en el futuro sería capaz de mantenerla a ella y a sus hijos, en tanto ésta no tenía más remedio que darse a desear para demostrarle al candidato que sus hijos en efecto llevarían sus genes y no los de sus competidores. Recuerdo que Pedro, Eloy y yo pasamos semanas glosando los descubrimientos del librito de psicología evolutiva como si fuese un manual de autoayuda. Desconocíamos las críticas y descalificaciones que la psicología evolutiva despertaba en el medio académico y sobre todo entre las feministas. Por fantásticos o reduccionistas que suenen hoy sus argumentos, no puede negarse que algunas de sus intuiciones se confirmaban a diario en un medio tan conservador y mojigato como el mexicano. Observando a nuestros compañeros —y al Eloy de esos años, nuestro particular objeto de estudio—, el librito de Alianza parecía explicar mejor el característico machismo mexicano que las divagaciones filosóficas y sociológicas de El laberinto de la soledad. Una vez que me fui de México a estudiar el doctorado en Salamanca comencé a darme cuenta de que el entorno mexicano es sin duda más hipócrita que otros: si bien las Leyes de Reforma del siglo XIX limitaron el poder político y económico de la Iglesia (a diferencia de lo que descubrí en España, donde los parlamentarios siguen jurando sobre la Biblia y la religión católica se imparte en las escuelas públicas), su influencia moral continúa siendo muy fuerte, sobre todo fuera de la ciudad de México. La mayor consecuencia de ello es la doble moral que prima en nuestros comportamientos sociales y en nuestra vida pública. No llegamos a los extremos puritanos de Estados Unidos, pero nos invade una avalancha de prejuicios. Igual que en el resto del mundo latino, los hombres mexicanos se vanaglorian de sus conquistas e infidelidades, pero éstas no se le perdonan a las mujeres y menos aún a las casadas. No deja de sorprenderme que mis alumnos de la universidad aún empleen palabras como “zorra”, “puta” y “furcia” para descalificar a quienes exhiben una vida sexual libre. Un lugar más siniestro tiene el término “puto”: en México no existe insulto mayor. Durante el Mundial de futbol de 2012, a los aficionados mexicanos se les ocurrió corear el estribillo “puto, puto, puto” (empleado por el grupo Molotov en una abominable cancioncilla) cada vez que el portero rival recibía el balón entre sus manos. La polémica sobre si semejante conducta debía prohibirse o castigarse llenó diarios y tertulias: mientras algunos defendían la libertad de expresión, otros consideraban que el nuevo himno era una exhibición de odio que debía ser sancionada. En mi opinión, acertaban los segundos: alentar que miles de personas canten en voz alta una expresión vejatoria para insultar a un enemigo es tan infantil como aberrante. Del mismo modo que no se debe permitir que los aficionados comparen a los jugadores negros con monos, como ha ocurrido en Europa, tampoco es admisible emplear una expresión que tanto daño ha hecho en un evento público que tiene sus propias reglas de conducta.

VIVANT DENON, Œuvre pryapique (c. 1790)

Cada época es incapaz de observar sus propios prejuicios a la cara: si hoy nos parece inconcebible sostener la superioridad de una raza sobre otra, debería avergonzarnos pensar que la preferencia sexual de alguien deba volverlo inferior ante la ley. Y eso es justo lo que ocurre con la disputa por el matrimonio igualitario y la adopción por parejas gay: impedirlo es un brutal acto de discriminación. Hay que reconocer que la perspectiva pública sobre este tema es uno de los grandes avances sociales que han experimentado las sociedades occidentales en las últimas décadas: hace poco hubiese sido impensable imaginar que ambas prácticas acabarían por ser ampliamente aceptadas, como ha sucedido en lugares como la Ciudad de México. Si bien la Suprema Corte mexicana dictaminó ilegal cualquier restricción al matrimonio igualitario —unos días antes de que la de Estados Unidos hiciese lo propio—, y el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para convertirlo en ley, la oposición a estas prácticas continúa siendo mayoritaria en el resto del país. Las resistencia más férrea proviene, como era de esperarse, de la Iglesia Católica y sus aliados: desoyendo las tímidas palabras del propio papa Francisco, han convocado marchas y protestas en medio mundo —de la muy laica Francia a la muy mocha Guadalajara—, no para defender un derecho propio o volcarse en favor de la “familia tradicional”, sino simple y llanamente para exigir que se les prive de derechos a otros ciudadanos. Ah, la Iglesia. Se impone reiterar la frase volteriana: Écrasez l’infâme! En mi escuela marista siempre se escucharon rumores de que hermanos y sacerdotes eran homosexuales de clóset —nada que objetar hasta aquí—, los cuales se aprovechaban de su condición para toquetear a los chicos más guapos o atléticos. En la preparatoria se decía que un maestro había sido despedido por desnudarse con uno de sus alumnos en el salón de proyecciones: no tengo pruebas de que la acusación fuese cierta. Lo que sí sé, por relatos directos de mis amigos, es que el director, a quien todos queríamos y admirábamos por su vasta cultura, su bonhomía y su sentido común, solía pasearse por el patio de la escuela en busca de algún estudiante, por lo general atractivo, al cual conducía hasta su oficina. Allí lo sometía a un cuestionario que solo después interpretamos como perverso y casi delictuoso. Los testimonios que he recogido coinciden en que el director jamás se atrevió a tocarlos: su acoso era puramente verbal. Como si se preocupase por la salud o la higiene del alumno, el director lo asediaba con preguntas generales solo para luego interrogarlo sobre su vida sexual; al parecer le inquietaba especialmente la masturbación, las veces y horas del día en cada uno se deleitaba en estas prácticas, y exigía detalles precisos a sus víctimas. Puede parecer poco en comparación con los inagotables relatos de abusos de curas y maestros de escuelas católicas y parroquias en todo el mundo, pero no dejaba de ser abrumador. Años más tarde leí sobre otros hermanos maristas a los que yo había conocido o al menos visto de lejos que fueron expulsados y en algún caso inculpados y encarcelados por delitos sexuales. Cuando comencé a escuchar los relatos en torno a la vida de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, me di cuenta de que entre sus primeras víctimas —uno de los nueve valientes que en 1997 se atrevieron a denunciarlo, encabezado por el imbatible José Barba— se encontraba mi maestro de cuarto de primaria, Saúl Barrales, de quien siempre conservé un recuerdo entrañable pese a que me obligaba a jugar futbol. Como Barba y otros, había sido seminarista con los Legionarios y objeto de la concupiscencia de su fundador, uno de los grandes villanos —más aún: de los hombres en verdad infames— de nuestra historia. Tras escuchar su confesión y las de sus compañeros pensé en escribir un libro sobre Maciel y tuve la oportunidad de reencontrarme con Barrales y de entrevistar a José Barba, quien me recibió con singular cortesía. Nunca lo escribí, quizás porque no supe si la historia debía dar paso a una novela —el único instrumento que me permitiría adentrarme en la mente de Maciel— o a un reportaje, de modo que resumo aquí mis reflexiones de esos años. Si Maciel destaca entre los miles de sacerdotes que se han valido de su prestigio o de su poder para acosar y violar a los niños y adolescentes se debe a que no se conformó con ocultar su maldad y su secreto, sino a que construyó una serie de vidas paralelas, semejantes a las capas de una cebolla, para enmascarar sus múltiples delitos. A un tiempo era un insaciable depredador sexual, un hombre de familia, el fundador de una de las congregaciones más ricas e influyentes de la Iglesia y, a ojos de sus seguidores, un líder venerable, un modelo de vida y, en opinión de muchos, un santo. Pocos hombres consiguen engañar a tantas personas durante tanto tiempo: una victoria debida no solo a su astucia, sino a la complicidad de la institución que, pese a las denuncias que se presentaron en su contra, lo protegió hasta el último momento. Maciel era un gran seductor: alguien capaz de utilizar todas las estrategias concebibles, de la manipulación a la violencia y del cohecho al soborno, para conseguir sus objetivos, sin importar si estos consistían en hacerse con una cohorte de muchachitos para satisfacer sus impulsos o una pléyade de admiradores en los estratos más altos de la sociedad mexicana o del Vaticano. Un don Juan doblemente pervertido, que merecería más el infierno que el pobre diablo de Tirso o de Mozart; un burlador sin escrúpulos, obseso e insaciable —de allí su monstruosidad— que no deja de ser una justa metáfora de la iglesia que lo cobijaba y del país del que provenía. Lo peor de la hipocresía mexicana y la doble moral católica se combinaron para dar vida a un artista de la mentira, capaz de inventarse una máscara de respetabilidad, pureza y abnegación mientras llevaba una vida criminal, entregado a las drogas y al abuso continuado de niños y jóvenes. Maciel era, a la vez, san Josemaría Escrivá —su rival y némesis— y un libertino del Marqués de Sade. Pero, insisto, esta insólita y enervante combinación solo pudo producirse en el marco de un país y una fe que auspician la necesidad de tener al menos dos caras, de pensar una cosa y decir otra, de arrojar la piedra y esconder la mano, de intrigar y aparentar tranquilidad de conciencia. De México, y en particular del Occidente del país, una región conocida tanto por su talante conservador como por su religiosidad extrema —Jalisco, Michoacán y la región de Los Altos fueron escenarios clave de la Guerra Cristera—, Maciel aprendió que lo único que importa son las apariencias, mostrarse en sociedad como una figura virtuosa y conseguir así los apoyos de esa rancia aristocracia que de otro modo lo hubiese despreciado. De no haberse inscrito al seminario, podríamos imaginar a Maciel en las filas del PRI: de seguro se hubiese transformado en un político encumbrado y no resulta difícil verlo al frente del gobierno de su estado natal. Tenía todo para medrar: una retórica esmerilada y pegajosa, no muy distinta de la usada por sus contrapartes civiles —esa habla mexicana tan bien retratada por Cantinflas en la que solo importa la elocuencia aunque no se diga nada o aunque se trate justo de no decir nada con una avalancha de palabras—, así como una habilidad sibilina para el “enchufe” y las “palancas”, prácticas nacionales imprescindibles para quien sueña con escalar la pirámide social y que implica adular a un poderoso —en buen mexicano: “hacerle la barba”— para conseguir su protección y sus favores, integrarse a su corte y avanzar a su costa hasta que llegue el momento de traicionarlo (justo lo que Maciel terminaría por hacer con su tío, el obispo san Rafael Guízar y Valencia). Nada lo detenía a la hora de granjearse la confianza de las élites: como un director teatral experto, montaba espectáculos propicios para que los figurones de la oligarquía demostrasen su generosidad y, en casos extremos, no dudaba en seducir —en el sentido riguroso del término— a las viudas y grandes señoras que terminarían por convertirse en sus benefactoras y mecenas, como Flora Barragán de Garza, quien le entregó millones y le franqueó el acceso a las familias industriales de Monterrey, a las que Maciel les arrancó millones en las décadas siguientes. Maciel supo inmiscuirse en ese sector adinerado y católico que siempre vio con desconfianza al régimen de la Revolución y le ofreció lo que más ansiaba: formar a sus herederos con una sólida educación cristiana que combinaba chapuceramente algo de la filosofía educativa de la Iglesia, en su versión más reaccionaria, con un violento anticomunismo y un espíritu empresarial de manual de autoayuda. El resultado de esta amalgama fueron las escuelas de los Legionarios que se multiplicaron como hongos en México, España y otros países: una franquicia que garantizaba que los hijos de los poderosos tuviesen una formación que combinaba en partes iguales a San Agustín y a Dale Carnegie, calcando el exitoso modelo que Escrivá de Balaguer ponía en práctica con el Opus Dei. Pero además de esta vena política, típicamente mexicana, Maciel prosperó gracias al ambiente neoconservador que entonces comenzaba a ganar terreno en el catolicismo. Si los años setenta y ochenta se caracterizaron en América Latina por el auge de la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres, el Opus Dei y los Legionarios aparecieron como la más dura reacción frente al ala izquierda de la Iglesia. Ambos movimientos provenían de regiones de honda raigambre nacional-católica y autoritaria: la España de Franco y el Occidente y el Bajío de México. De allí que Maciel eligiera como nombre para su congregación el epíteto empleado por José Antonio Primo de Rivera antes de la Guerra Civil y que Franco reivindicó como suyo. Frente a las tendencias progresistas de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, el Opus y los Legionarios representaban una reacción que, de ser minoritaria, acabaría por ser predominante durante el pontificado de Juan Pablo II. Conocido por su bilioso anticomunismo y su cerrazón a los cambios —todo ello camuflado por su bonhomía—, el papa polaco contó a Maciel entre sus principales aliados. En este contexto, el sacerdote mexicano no era una anomalía o una aberración en el seno de la Iglesia, como han querido verlo algunos, sino uno de los pilares de la revolución neoconservadora acaudillada por Wojtyla. Los dos hombres se reconocieron como aliados indispensables: lobos con piel de cordero, expertos en el arte de la manipulación. Ello no quiere decir que Juan Pablo II conociera el lado más tenebroso de su esbirro, sino que no estaba interesado siquiera en investigarlo, convencido de que sus servicios a la Iglesia eran más importantes que su moralidad. Ambos se veían a sí mismos como guerreros en la batalla frontal contra un enemigo mayor —el comunismo, en el caso de Wojtyla; la verdad, en el de Maciel— y estaban dispuestos a pagar el precio con tal de asegurarse el triunfo. Solo así se explica que Maciel ocultase durante décadas sus vidas secretas; gracias a su talento para aproximarse a las élites mexicanas —primero solo empresariales y luego también políticas— y luego españolas —las cuales lo adoptaron con singular regocijo—, y su eficacia para presentarse como una herramienta fundamental en la política neoconservadora de su aliado en el Vaticano, consiguió que su carrera criminal fuese silenciada y que las voces de sus críticos fuesen acalladas. Cuesta imaginar un villano mayor que Maciel, pero los testimonios de Barba, Barrales y sus compañeros, afianzados por los de decenas de antiguas víctimas, no dejan lugar a dudas sobre su maldad.

Maciel y Juan Pablo II

Una maldad que solo puede ser entendida en el contexto del catolicismo y que adquiere inevitables tintes bíblicos. Maciel no se conformó con ser un villano menor, del mismo modo que no se conformó con ser un simple sacerdote, sino que tenía que ser al mismo tiempo un émulo de Satán y de Ignacio de Loyola. Esta duplicidad lo define: aunque algunos hayan puesto en duda que fuese un creyente, yo pienso que su fe era auténtica y que esa misma fe en la milenaria batalla entre Dios y el demonio lo hacía colocarse en ambos bandos como agente doble. Si, como advertía Nietzsche, la moral católica está basada en la idea de que a la larga todos los pecados serán perdonados —gracias al odioso acto de la confesión que le otorga a un humano un repentino poder sobrenatural—, Maciel era el ejemplo crónico de esta fe y uno no puede dejar de suponer que con sus actos “buenos”, como la fundación de escuelas o su contribución a derrotar al comunismo, buscaba borrar sus “debilidades”, esos actos contra natura que él sabía, debía saber, indudablemente perversos. Un temperamento tan neurótico como el suyo, derivado de su propia educación maniquea, de seguro lo hacía arrepentirse una y otra vez de sus pecados mortales; no es difícil imaginarlo orando por horas o lacerándose cada vez que violaba o molestaba a un niño, aunque en el fondo supiese que jamás dejaría de hacerlo. Su culpa, su gigantesca culpa, su máxima culpa, se traducía entonces en una miríada de actos piadosos y en su contribución a la cruzada de Wojtyla. Insisto: Maciel no debe figurar como una excepción terrible o una anomalía, sino como el reflejo más vívido y coherente de México y de la Iglesia Católica. Fue un político que, como todos los de su patria, exhibía una fachada limpia solo para ocultar un sótano percudido; un pecador arrepentido, demonio y santo al mismo tiempo; y una metáfora perfecta de un lugar y unas creencias que privilegian y alientan estas vidas dobles, triples, en los cimientos de su sistema ético. ¿Cómo entender, si no, que hubiese que esperar hasta 1998 para que alguien se atreviese a denunciarlo ante el papa —y no, ay, ante la justicia civil— y que aun así la Iglesia y el poder político y económico mexicanos lo protegiesen hasta el día de su muerte? ¿Que jamás pagase por sus crímenes y apenas fuese apartado, in extremis, del sacerdocio? ¿Que tras su deceso el Vaticano se hubiese limitado a “reformar” la orden en vez de disolverla? ¿Cómo tolerar que las escuelas de los Legionarios sigan allí, en México y en medio mundo, formando a nuestras élites? ¿Que una institución fundada por uno de los mayores delincuentes de la historia continúe asegurándose la educación de niños y jóvenes? Escandaliza el argumento empleado por la Iglesia y los Legionarios para defenderlo: la idea escolástica de que los designios divinos son inescrutables y de que a veces el Creador hace el bien a través de “renglones torcidos”. Como si se tratase de un rey medieval, se le presenta como dotado de un “cuerpo doble”: de un lado el hombre que (la Iglesia ya no tiene más remedio que admitirlo) pecó mortalmente; y del otro, el iluminado que recibió la palabra de Dios para fundar su anacrónica orden de caballería. Permitir la existencia de los Legionarios es no entender que la institución fue creada a imagen y semejanza de su fundador: más una secta que una orden, más un nido de posibles víctimas que una escuela. Todo en los Legionarios refleja la personalidad de Maciel: la vocación preferencial por los ricos; la obediencia sin cuestionamientos a la autoridad del líder; la primacía del dogma y la revelación; y, sobre todo, el secreto. Esa conducta elusiva y sospechosa, cuyos verdaderos objetivos no pueden decirse en voz alta, que marca el andar de sus miembros. El secreto elevado a norma suprema. El secreto creado por Maciel para blindarse frente a las pesquisas en su contra; el secreto que le garantizaba la mayor impunidad para continuar su carrera de depredador sin que nadie lo perturbase. Es falso que la misión de los Legionarios fuese crear creyentes informados o empresarios católicos: su estructura estaba —y está— hecha para formar cómplices. En toda religión, el secreto mejor custodiado es que no hay secreto, que dios no existe, que no se ha revelado a los hombres, que no dirige sus actos, que no los observa sin tregua, que no los domina ni los acecha: ese mismo secreto esencial es el que custodiaba a Maciel para que nadie viese que no era ni virtuoso ni puro, sino un pobre diablo convertido, gracias a su inteligencia y a la cooperación de tantos ilusos, en un ser todopoderoso, capaz de dominar, vigilar y explotar a sus discípulos, a quien rendían culto, como un demiurgo, sus seguidores y mecenas. El secreto mejor guardado de la Orden es que el Fundador no creó la orden para servir a Dios o a otros hombres, sino a sí mismo. El vasto entramado corporativo con sus filiales, la respetabilidad que le conferían el papa o los pilares de la sociedades en las que se infiltraba y la propia estructura laberíntica de la Legión fueron creados con el único objetivo de proporcionarle una red de víctimas que jamás se atreverían a cuestionarlo —¿cómo negarse a ayudar al padre Maciel, a auxiliarlo con sus dolores inguinales, a atenderlo para que pudiera expulsar el semen que atormentaba sus genitales?—, que se plegarían a sus peticiones y a sus órdenes, que jamás lo acusarían y que, en caso de atreverse, no serían apoyados por sus compañeros y a la postre serían silenciados tanto por las estructuras de la Iglesia como por acción de los políticos afines a su causa. Gracias a esta red, Maciel cometió el crimen perfecto —mejor: una serie de crímenes perfectos—: por décadas se salió con la suya. Recuérdese, por ejemplo, cómo un grupo de empresarios orquestó una campaña para destruir al antiguo Canal 40, el primero que se atrevió a exponer las denuncias contra Maciel. El propio Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Fe —el Gran Inquisidor que a la postre se convertiría en el papa Benedicto XVIII—, terminaría por insinuarlo: durante el papado de Juan Pablo II, nadie, ni siquiera él, su implacable perro de presa, fue capaz de investigar al fundador de los Legionarios. Solo el tesón de los primeros denunciantes encabezados por Barba, al que le siguieron otros muchos, permitió que la verdad saliera a la luz aunque ello no haya causado la ruina final de los Legionarios y sus escuelas: pese a la supuesta energía con que Ratzinger y luego Bergolio se han pronunciado contra los pederastas en el seno la Iglesia, ninguno se atrevió a renunciar a la riqueza y la influencia que Maciel les heredó. Mejor simular una reforma, fingir que la orden no se halla viciada de origen, que no es una institución criminal como la mafia, que no prolonga y actualiza los vicios de su antiguo amo. Maciel no es, sin embargo, sino el más conspicuo, brillante y perverso de los curas que a lo largo de los años y los siglos han abusado de sus fieles: la nómina es inmensa y, otra vez, no puede achacarse a un desvío o a un error, sino a una cultura incrustada en la esencia misma del catolicismo. La Fe y la Obediencia se hallan en el origen de los vicios repetidos secularmente por obispos, sacerdotes, monjes y laicos consagrados: la primera obliga a los sujetos a creer en teorías absurdas y contrarias a la razón; la segunda, a acatar las órdenes superiores sin cuestionarlas y a perder todo sentido crítico. Por otro lado, el voto de castidad, imposible de cumplir, lleva a exorcizar el deseo a través de prácticas siempre ocultas, en vez de abrirse como el resto de los mortales al sexo consensual o al matrimonio. La causa de que tantos y tantos niños y jóvenes hayan sido violados o estuprados por sacerdotes católicos se halla incrustada en su doctrina, en esta ordenanza de sumisión y secretismo. Y ello no cambiará mientras no sean arrasados los cimientos doctrinales de la Iglesia. Pocas instituciones han hecho tanto daño a tantos seres humanos, sobre todo en su sexualidad y sus deseos, como las religiones, el cristianismo y el Islam de maneras evidentes. Ambas comparten el horror al sexo libre, es decir, el horror a la libertad individual. Y buena parte de sus normas y preceptos —casi todos vinculados con su moral o su ética— están destinados a abolirla o limitarla. De allí su carácter pernicioso, asocial, inhumano. Las sociedades civilizadas deberían prohibir que las religiones tengan en sus manos la educación de niños y jóvenes: no para limitar la libertad religiosa, sino para evitar que ideas oscurantistas en torno al sexo, la reproducción, la familia y la libertad continúen expandiéndose. Nada impide que los padres transmitan a sus hijos sus prejuicios y odios, pero el estado debería garantizar que semejantes ideas no sean impuestas en las escuelas públicas ni privadas. Del mismo modo que está prohibido enseñar el odio hacia otras razas y credos, debería estar proscrita una ideología que convierte al sexo en algo pecaminoso, y a los homosexuales o los transexuales en abominaciones. Pocas enseñanzas más terribles que la culpa: hacer que miles de personas se avergüencen de sus deseos o sus prácticas y, peor aún, que las impongan a otros. No obstante, a la necesidad de enjuiciar a los delincuentes y desvelar la putrefacción de las instituciones que han cobijado a los pederastas le siguió una auténtica paranoia, y de pronto los padres comenzaron a ver con sospecha a todos los adultos que se acercaban a sus hijos. En 1983, Judy Johnson acudió a la policía para reportar que su pequeño hijo había sido sodomizado por el profesor Ray Buckley del kindergarten operado por la familia McMartin en Manhattan, California. Tras las pesquisas iniciales, Buckley fue llamado a declarar pero no fueron encontradas evidencias en su contra. Entonces la policía dirigió una carta a todos los padres del centro incitándolos a revelar a las autoridades cualquier comportamiento sospechoso por parte de sus hijos. A partir de ese momento, un grupo de investigadores del Instituto Internacional de los Niños de Los Ángeles condujo cientos de interrogatorios con los menores y concluyó que trescientos sesenta de ellos habían sido acosados sexualmente por sus cuidadores y maestros. Las acusaciones contra los educadores aumentaron y se hizo del conocimiento público que a los actos de pederastia se habían sumado prácticas sexuales con animales, la filmación de películas pornográficas e incluso rituales satánicos y sadomasoquistas que convirtieron a la guardería de los McMartin en un círculo del infierno. Pese a que los niños también declararon que en los rituales participaban brujas que volaban en escobas, que eran torturados en sótanos y túneles o que eran arrojados a los excusados, en 1984 Virginia y Peggy McMartin, Ray Buckley y su hermana Peggy, y los profesores Mary Ann Jackson, Betty Raidor y Babette Spitle fueron acusados de 320 delitos que involucraban a cuarenta y ocho niños. No sería hasta 1990 que los delirantes cargos terminarían por ser sobreseídos: ante la falta de pruebas contundentes, los jurados no fueron capaces de llegar a una condena unánime. Con el tiempo se reveló que la investigación tenía fallas de origen: para empezar, Judy Johnson, la primera madre en realizar las acusaciones, había sido diagnosticada con una esquizofrenia paranoide aguda y en 1986 fue hallada muerta en su casa debido a una congestión alcohólica. Por otro lado, se reveló que uno de los testigos, compañero de celda de Ray Buckley —quien a la postre pasó cinco años en prisión— declaró falsamente que éste había confesado su culpa. Al final se demostró que las tácticas de interrogatorio tanto de los miembros del Instituto Internacional de Niños como de la policía, así como de los periodistas que cubrieron el caso y de un escritor que narró la historia desde la perspectiva más amarillista, habían contribuido a que los niños desarrollaran “falsos recuerdos”. Todos estos casos me obligan a preguntarme por qué el sexo ha tenido que ser regulado de maneras tan estrictas convirtiéndolo en una abrumadora fuente de infelicidad. El placer asociado con el sexo no es sino una herramienta evolutiva que nos impulsa a repetirlo con el afán de que nuestros genes se reproduzcan y perduren. ¿Por qué ese placer ha tenido que ser dibujado como un placer culpable? ¿Es que la necesidad de control de unos sobre otros es lo que nos ha llevado a transformar el sexo en el principal instrumento de biocontrol, como especula Michel Foucault en su Historia de la sexualidad, o hay motivos aún más perversos para resguardar, ocultar y silenciar el sexo? ¿Cómo es posible que aún creamos que la contemplación del cuerpo desnudo puede ser perniciosa, según las reglas que en Occidente prohíben a los niños verlo en el cine o la televisión o, en el mundo islámico, entrever algo más que el rostro y en casos extremos los ojos de las mujeres? ¿Y por qué el propio Freud descubrió en sus victorianos y neuróticos pacientes que no hay impresión más profunda y perturbadora que la de contemplar —o a veces solo imaginar— la cópula de nuestros padres, es decir, el instante primordial del que todos provenimos? Yo mismo soy incapaz de imaginar a mis padres en el acto sexual y la sola idea me parece intolerable. Pero debo reconocer que el silencio de mi padre, así como sus insinuaciones y prejuicios, y acaso su vida secreta, combinado con el despliegue de sus “muñequitas”, de esa pléyade de pequeñas mujeres desnudas que exhibía frente a nosotros, de seguro contribuyeron a modelar mi educación sentimental, dirigiendo mis deseos y mis fantasías posteriores. Nos guste o no, pertenecemos a una especie y a una cultura que le conceden una importancia, una energía y un tiempo abrumadores a la imaginación sexual —en el arte, el entretenimiento y la simple divagación solitaria o de pareja— que supera el que dedicamos a la reproducción misma. Lacan lo dejó dicho en una de sus mejores boutades: “il n’y a pas de rapport sexuel”: “la relación sexual no existe”. O, siendo más optimistas, solo existe en nuestras mentes.