El mundo no es el mismo

desde que no he podido conversar

(en paz) contigo,

desde que no consigo dibujarte

en mi memoria estéril, prolongar

tu voz, los ademanes, tu sonrisa

mientras me cobijabas

y me decías algo, lo que fuera,

que me aliviaba, padre.

ELOY URROZ, Espectro

“Mis piernas. Mis piernas.” Cada vez que yo llegaba a su casa, tocaba el timbre, esperaba a que abriese mi madre, atravesaba el zaguán —la sombría jardinera, los bártulos de mi hermano abandonados al desgaire, el cuadro de madera con el escudo familiar del zorro y el águila colgado en la pared—, abría el portón de madera y me introducía en la sala, donde él permanecía en su sillón, me inclinaba para darle un beso en la frente y le preguntaba por su salud, mi padre invariablemente pronunciaba estas palabras que se deslizaban de su boca como un quejido suave y solitario: “Mis piernas. Mis piernas”. Antes de que un cúmulo de padecimientos menores se sumase a la depresión que lo sacudió durante las últimas décadas de su vida, la artrosis que fue haciendo presa de sus rodillas y sus piernas se convirtió en su mayor tormento. El dolor era, al parecer, insoportable, y ninguna medicina lograba moderarlo o al menos eso afirmaba frente a nosotros. “Es regla de vida”, murmuraba con el orgullo que le permitía despreciar cualquier innovación clínica, reacio a someterse a un tratamiento alternativo. Nunca dejó de sorprenderme que un médico tan elocuente, informado e imaginativo se encerrase a cal y canto en la caverna mental que se había construido, como si pensase que el dolor o la suma de dolores que lo devoraban fuese producto de un destino inescapable, una prueba que debía soportar con resignación y casi con heroísmo, un fatum que le correspondía por una falta o un pecado que jamás le conocimos. O quizás fuese que, en el desorden mental que trastocaba su ánimo, la menor novedad o cambio de rutina resultaba más difícil de tolerar que el sufrimiento físico al que había acabado por acostumbrarse. De joven mi padre había destacado como atleta: le gustaba presumirnos que su invicto equipo de basquetbol solo había abandonado las competencias tras su primera derrota —promesa que sus integrantes, de seguro aguijoneados por su líder, cumplieron luego de años en activo— y que en la preparatoria había ganado un sinfín de medallas, exhibidas en otra de las vitrinas de la sala, por sus triunfos en los cuatrocientos metros planos, así como en la prueba que lo había vuelto célebre entre sus compañeros: los 4 × 400 con obstáculos. (Me gusta imaginarlo así, joven y esbelto, con pantaloncillos cortos y camiseta, el pelo largo y rizado que nunca le conocí, volando al viento sobre alguna de las vallas con la estafeta en la mano, veloz y libre, inalcanzable.) Su abandono del deporte, tan tajante como el de las demás aficiones que fue dejando al margen, coincidió con el de otra disciplina que, a decir de sus amigos de la época, también lo vio destacar con creces: el baile. ¿Corredor de velocidad preolímpico y bailarín consumado? A mi hermano y a mí siempre nos costó aceptar que mi padre, sedentario irredento, hubiese sido tan propenso a moverse, a surcar el tartán o a desempolvar las pistas con sus zapatos de charol en un vaivén dictado por el vals, el foxtrot o el chachachá, pero mi madre, que llegó a seguirle el paso, nos lo confirmaba con asombro equivalente. ¿Qué provoca que alguien bendecido con la agilidad y el ritmo —dos virtudes que siempre se me negaron— decida volverse estático? A diferencia de los padres de mis compañeros, que no dudaban en echarse una cascarita o los retaban a duelos de frontón o basquetbol a costa del ridículo, no recuerdo que el mío llegase a ensuciarse jamás en un campo deportivo: verlo con tenis me resulta inimaginable. Creo que en fotos muy antiguas, de cuando yo tendría tres o cuatro años, llegué a descubrirlo en traje de baño. Tampoco tuve ocasión de apreciar sus habilidades dancísticas. Si bien llegamos a pasar unos cuantos fines de año en Rafaello’s, donde se improvisaba una pista de baile, nunca dio más de dos o tres pasos con mi madre y eso por compromiso. Era como si asociase el movimiento —y el sudor que éste produce— a una etapa juvenil que debía superarse con la madurez. Perder su elegancia en una partida de futbol o basquetbol o despeinarse en un danzón o un pasodoble debía figurársele una calamidad impropia de un profesional y un padre de familia. Disfrutaba el soccer o el americano por televisión —era fiel seguidor de los Acereros y, ay, del América—, pero le hubiese parecido un despropósito atreverse, a sus treinta o cuarenta años, a practicar cualquiera de ellos. Quizás por eso le irritaba tanto que mi madre fuese una deportista nata: de niña y adolescente había destacado en el voleibol y al llegar a la treintena descubrió la pasión de su vida, el tenis que siempre jugó dos veces por semana hasta que un infarto adocenó sus fuerzas. Esta afición materna fue una de las grandes causas de conflicto entre ellos: mi padre aborrecía que ella prefiriese el tenis sobre cualquier otra actividad —fuese la cocina, que como he dicho detestaba, o ir al banco a pagar una factura— y no podía entender que su esposa se trasladase a las canchas incluso cuando estaba resfriada o, peor, cuando éramos nosotros los convalecientes. El tenis se convirtió para mi padre en una bestia negra a la que achacaba los errores y desatenciones de mi madre, como si se tratase de un amante del que debiese sentir celos. Mi madre decidió que la única batalla que libraría —y a la postre ganaría— contra él sería ésta: pese a las órdenes claras o implícitas de dejarlo, las indirectas y reproches, nunca le dio gusto. El tenis era la medida de su libertad: las canchas del Club Asturiano eran su refugio, el único espacio que él no le controlaba, donde ella podía escaparse de sus juicios y el único respiro que tenía frente a la reclusión a la que él quería confinarla. De haber sido por mi padre, su mujer habría tenido que permanecer a su lado, pendiente de sus caprichos y peticiones, sus dolores y sus medicamentos, tal como él habría hecho de encontrarse en el caso contrario. Y en buena medida lo consiguió, con la excepción de esas dos mañanas que ella atesoraba, de ese remedio que la salvaba de la desesperación o la locura. Es cierto que mi padre siempre se entregó por completo a ella —y a nosotros—, pero a cambio exigía una devoción equivalente: cualquier actividad que no se inscribiese en el ámbito familiar o de pareja era juzgada como traición. Tras una infancia y una larga adolescencia pegado a él, a los veintiséis años tomé la decisión de abandonarlos para siempre, o al menos ese modelo de familia-muégano que nos presentaba como ideal. Creo que los síntomas de su desafección a moverse se hallaban presentes en él desde joven y mi madre tendría que haberlos detectado a tiempo. En cambio ella siempre adoró moverse: ahorraba lo suficiente para pagarse un viaje anual a Estados Unidos con sus amigas y no fue sino hasta el año previo a su matrimonio, cuando estaba a punto de emprender un anhelado tour por Europa, que mi padre la convenció de quedarse en la ciudad de México prometiéndole que, una vez casados, los dos pasearían por las calles de París o Roma. Luego se las arregló para hallar todo tipo de excusas para demorar la excursión trasatlántica como antes había hecho con la luna de miel, que terminaron por pasar en Acapulco, el sitio más lejano al que consistió en desplazarse. Si intento rememorar todos los viajes que hice con él sumo apenas dos veces en Acapulco —que hubiera olvidado de no ser por las polaroids que las documentan—, algunos fines de semana en Ixtapan de la Sal o en Cocoyoc, una parada en Taxco, un par de visitas a mis tíos en Querétaro y los dos viajes que hicimos a Estados Unidos aprovechando sendos congresos médicos en Tijuana: el primero, a San Diego —me vienen a la mente chispazos de Sea World— y el segundo a Los Ángeles, incluidas las excursiones a los Estudios Universal, que yo me perdí a causa de un ataque de asma, y a Disneylandia. Entonces yo tenía trece años y después de eso no volvimos a viajar juntos hasta que lo obligué a asistir a la presentación de uno de mis libros en Puebla. Más significativa —y decepcionante— fue su renuncia a acompañarme a Barcelona a recibir el premio Biblioteca Breve: con el dinero que gané le envié su boleto de avión, igual que a mi hermano y a mi madre; en el último momento pretextó un catarro o no sé qué y se rehusó a emprender el vuelo. Con este acto dejó clara su voluntad de no cruzar el Atlántico, de no moverse de México ni de su casa, o de moverse lo mínimo indispensable. Si durante sus años como cirujano no tenía más remedio que desplazarse a su hospital, en San Pedro de los Pinos, así como a las numerosas escuelas que debía visitar en sus misiones como supervisor de la Dirección General de Higiene Escolar, en cuanto se jubiló redujo el perímetro de sus excursiones: primero dejó de ir a Satélite, adonde acudíamos cada Navidad para visitar a mis tíos; luego, trazó una frontera en torno a las colonias Narvarte, Del Valle, Doctores y Álamos; más adelante, hacía un esfuerzo para acudir a una cada vez más reducida lista de cines —la última afición que compartió con mi madre—, como Las Américas y el Continental, hasta que ambos cerraron cuando se inició la explosión de multisalas en los noventa; y por fin, durante su larga depresión, apenas acudía al Sanborns de Xola y Doctor Barragán, su “segundo hogar”, donde se distraía discutiendo con un grupo de parroquianos con los que terminó por amistarse y enemistarse en su postrer intento por ser sociable. Con la pléyade de amigos que llegó a tener de joven, e incluso con mi tío César, sucedió lo mismo: una vez que marcó los impenetrables linderos de su mundo, se rehusó a trasladarse a las remotas colonias que habitaban y poco a poco fue perdiendo contacto con ellos. Ni siquiera cuando sus hermanos agonizaban salió de su encierro para visitarlos o acudir a sus velorios o entierros (con la excepción de mi Tía Güera, a quien no dejó de visitar semanalmente en el asilo de Tlalpan que le sirvió de última morada). Su casa, y después solo la sala, el comedor, el baño y su recámara, las habitaciones que ocupaba siguiendo un horario incuestionable, se convirtieron en su universo particular, una prisión o búnker frente a una indefinible amenaza externa que le provocaba escalofríos. El resto de la capital e incluso de su colonia se le volvieron ajenas y peligrosas y muy pronto la mera idea de salir a la calle podía enervarlo. Me gustaría imaginar que en esta inmovilidad había cierta vocación mística, una variante del quietismo o el misticismo zen, una renuncia consentida a un planeta —y una modernidad— frenética y enloquecida, y acaso así lo fuera durante sus años de madurez, cuando prefería concentrarse en pintar sus muñequitas, leer una novela en Sanborns o ver un partido de futbol en su sala antes que someterse a la tortura de explorar nuevos lugares, pero al final aquella voluntaria reclusión se convirtió en el grado cero de la vida, una hibernación que apenas le permitía concentrarse en la rigidez de sus piernas. ¿Quién diría que mi amor por el viaje, por no estar nunca en un solo lugar, por ser cualquier cosa menos “casero”, por visitar el mayor número posible de continentes, países y ciudades, así como mi voluntad de no poseer un lugar o un domicilio fijos también se los debería a mi padre? Sintiéndose italiano, jamás quiso conocer la tierra de sus ancestros, no tanto porque temiese volar como porque detestaba las incomodidades del trayecto. En cambio fue siempre un “viajero inmóvil”, alguien que, al menos hasta los inicios de su depresión, se trasladó de un extremo a otro del planeta a través de la imaginación y la lectura. Conocía de memoria la topografía de ciudades enteras, como París o Roma, y cuando yo las visité por primera vez me recomendó trayectos, plazas y calles, dueño de un mapa mental que jamás habría de utilizar para sí mismo.

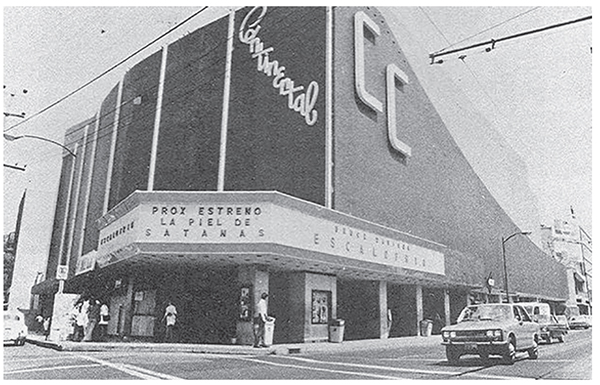

El antiguo cine Continental

Sus relatos sobre la Roma imperial o la Francia revolucionaria, la India o Sudáfrica me impulsaban a admirar por mí mismo esos escenarios: me gustaría pensar que mi padre viajó a través de mí. Si a los doce yo ya fantaseaba con trayectos interplanetarios, a los quince me decidí a explorar con mis amigos cada rincón de la ciudad de México, expandiendo los límites que él me tenía permitidos, y desde que empecé a trabajar y a ahorrar, a los veinte o veintiún años, no he dejado de vagar, viviendo varios años en España, Estados Unidos, Francia e Italia y ansiando no anclarme en ningún sitio: ahora no puedo imaginarme de otra forma que viajando. Nada me gusta tanto como moverme y, cada vez que regreso a mi casa —al lugar que por un tiempo considero mi casa—, sueño con marcharme de nuevo. Imaginarme como mi padre, condenado a un encierro en unos escasos metros cuadrados o incluso en una sola ciudad me provoca náuseas: afectado por una obsesión o una enfermedad inversa a la suya quisiera disponer de los recursos y las fuerzas para no quedarme nunca quieto. El movimiento me parece sinónimo de curiosidad mental, esa gran herencia que mi padre me dejó y que no me cansaré de agradecerle. Puede ser que, a partir de cierto momento —me encantaría descubrir cuál, y cuáles fueron las razones para ello, el sentido del deber, la angustia o el miedo—, mi padre decidiese reducir sus desplazamientos, y puede incluso que la depresión exacerbase esta tendencia, pero no deja de asombrarme que un joven mexicano de clase media, nacido en los años treinta del siglo pasado y proveniente de una familia que nada tenía de intelectual, dispusiese de una curiosidad tan asombrosa como la suya. Usando una grosera metáfora, su itinerario vital se me figura un universo que se expandió a partir del Big Bang de la infancia —y la inflación de la adolescencia— para empezar a contraerse en la madurez y llegar, anciano, a la nada de la que surgió. No se resignó a la pequeñez de su barrio y de su profesión y se aventuró a explorar otros ámbitos y otros mundos a los que sus amigos, conocidos y familiares apenas tenían acceso. No sé, quizás después de ese esfuerzo heroico —heroico para alguien tan hermético— simplemente se fatigó, o se dio cuenta de que ese camino no era para él o constató que el destino del viajero consiste en no llegar nunca a la meta. Me gustaría imaginarlo como un Ulises que, nel mezzo del camin della sua vita, renuncia a más pruebas y odiseas y busca regresar a casa, a la compañía de su esposa y de sus hijos, ese reposo del guerrero que mi padre no consiguió encontrar en mi madre —la inquietud en persona—, en mi hermano o en mí mismo. ¡Qué desgaste innecesario, qué agonía, que pérdida de tiempo!, debió decirse al aproximarse a la cuarentena y observar el ritmo enloquecido que adquiría su entorno, su ciudad y su tiempo. ¡Imposible juzgarlo! Si el México de su niñez y adolescencia debió ser un sitio apacible y provinciano, con sus tranvías y sus escasos coches, donde era posible dar largas caminatas por sus bulevares y avenidas —durante años vivió en la colonia Roma, con sus veredas arboladas y su decadente esplendor porfiriano—, el México que comenzó a surgir en los setenta y los ochenta del siglo pasado, con su ansia de modernidad, sus aglomeraciones y multitudes, su prisa y su rabia, debió parecerle invivible. La ciudad creció como una célula cancerígena, se llenó de automóviles y autobuses, de suciedad y de ruido, y perdió su antigua fisionomía a punta de nuevas avenidas, periféricos y vías rápidas que partían por la mitad los antiguos barrios. La transformación de la ciudad de México debió parecerle la mejor prueba de que “todo tiempo pasado fue mejor” —una de sus frases favoritas— pues, en el acelerado proceso de expansión a que fue sometida, se perdió en el camino, destruida tanto por las decisiones de sus políticos, regentes y jefes de gobierno como por la desidia e indiferencia de sus incultos, enfebrecidos e irresponsables habitantes. ¿Cómo no detestar esa prisa cuando la propia calle en que vivía, Correspondencia, otrora una vía de doble sentido apenas transitada, enclavada en una colonia recoleta de clase media, pasó a ser una vertiginosa ruta del oriente al poniente de la ciudad? ¿Y cómo no advertir un signo de decadencia cuando la Avenida Xola, distinguida por su camellón de escuetas y hermosas palmeras —esto es, de xolas—, fue destrozada para hacer sitio al Eje Vial Número 4, una vía rápida de cuatro carriles, por órdenes del regente Carlos Hank González? Y lo que ocurría en el microcosmos de su colonia no era nada comparado con lo que sucedía con el resto de la capital, un hormiguero diseñado para la circulación de motocicletas, coches y camiones. Mi padre no se equivocaba: fuese a causa de la creciente inseguridad o de este grotesco reordenamiento urbano, la Ciudad de México, como tantas del planeta, dejó de ser un espacio apto para los peatones, considerados a partir de entonces una especie en extinción, y se rindió a la industria automovilística que se adueñó de sus calles.

Antiguo tranvía en la Ciudad de México

¿Quién hubiese tenido la osadía, en los ochenta o noventa, de pasear por este territorio hostil, de jugarse la vida para cruzar Revolución, Cuauhtémoc, Popocatépetl u otro eje vial, de perderse en los rumbos cada vez más amenazantes de Iztapalapa, la Colonia de los Doctores —donde se localiza el Centro Médico, y en una de cuyas callejuelas mi padre estuvo a punto de perder la vida al enfrentarse a un asaltante que le arrancó el reloj cuando estaba detenido en un semáforo—, Tepito, Irrigación o Lindavista? Si alguien andaba a pie por esas zonas era porque de seguro no tenía más remedio, se había extraviado o estaba en busca de un pesero, un taxi o una estación del metro que lo sacase de allí y lo llevase al trabajo o la escuela. (Cuando llegué a vivir a Salamanca, mis compañeros de la universidad se reían del extraño tic que exhibía al caminar junto a ellos: cada dos o tres minutos volvía la vista atrás, poniendo en evidencia el típico temor de cualquier chilango a ser perseguido y asaltado al menor descuido.) El flâneur, ese paseante distraído que se pierde a propósito en un laberinto de calles y barrios desconocidos, abierto a descubrir el mundo en su improvisada ruta, se volvió imposible en mi ciudad. Una frase define las políticas emprendidas desde los años setenta en la capital: una ciudad para las máquinas.

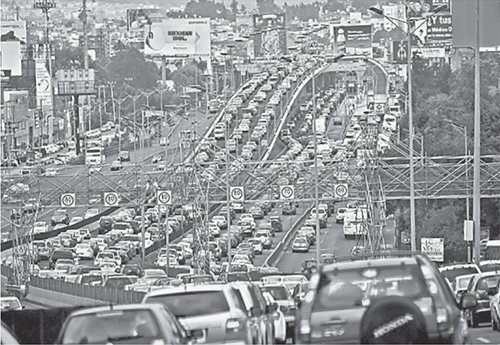

Un embotellamiento en la Ciudad de México

Pese a los intentos por devolverle a los caminantes unas cuantas reservas —el centro de la ciudad o el Paseo de la Reforma—, nuestros gobernantes no pueden pensar en una urbe que no esté al servicio del transporte motorizado y, cuando prometen obras públicas, no planean sino nuevas y cada vez más amplias y sofisticadas vías rápidas: un eufemismo en una ciudad cuya velocidad promedio no rebasa los diez kilómetros por hora. Esta enloquecida sucesión de obras demuestra que hemos llegado a un punto de quiebre: ningún puente, segundo, tercero o cuarto piso, túnel, periférico, paso soterrado o a desnivel será capaz de contener el caudal de coches en circulación cuyo número no ha hecho sino multiplicarse, haciendo realidad la profecía de Julio Cortázar en La autopista del sur (parodiada en Mecánica nacional, con Héctor Suárez), según la cual día tras día la ciudad de México se transforma en un gigantesco estacionamiento donde cientos de vendedores aprovechan la lenta marcha de los coches para comerciar con toda clase de productos, una amplia oferta de menús para el desayuno o el almuerzo, juguetes y gadgets, golosinas, chucherías y fritangas, y donde los conductores aprovechan el tiempo para responder mensajes de texto o correos electrónicos, leer las noticias en sus celulares, maquillarse o pintarse las uñas, lo que sea para no perder la paciencia y no volverse loco en desplazamientos que se prolongan —no exagero— por varias horas. A todo se acostumbra uno, y los chilangos sabemos que para ir de una colonia a la siguiente hay que calcular al menos cuarenta y cinco minutos de trayecto, y el doble los jueves o viernes por la tarde, lo cual provoca que, en promedio, pasemos unas cuatro horas —¡la sexta parte del día, 28 horas semanales, 120 horas al mes!— en el interior de nuestros escarabajos de metal o los hornos del transporte público. Extrañas criaturas, los capitalinos, alegremente sometidas a esta inhumana reclusión por voluntad propia. Viví en la ciudad de México hasta los veintiséis años y después he vuelto en distintas temporadas y nada detesto tanto como sus embotellamientos —más que la inseguridad o la contaminación—, concomitante con la pobreza e ineficiencia de su transporte público, así como la idea de malgastar media vida en avanzar unos kilómetros siempre con la sensación de que llegaré tarde a una cita. Como el Tribilín de la caricatura de Disney, al conducir en la ciudad de México me transformo en un monstruo furioso y estresado, un ogro que no tolera someterse a la jungla de bocinazos e insultos, una víctima y un verdugo adicional en ese paralítico hades en que se convierte mi ciudad cada mañana. Si en el siglo XX el automóvil fungió como símbolo de la modernidad, ahora ha sido sustituido por las computadoras y los teléfonos “inteligentes” que nos garantizan viajes inmediatos siempre y cuando nos resignemos a vivir adheridos a sus pantallas. El flujo de información es abrumadoramente más veloz que en el pasado: billones y billones de bits circulan en segundos de un confín a otro del planeta y nos permiten enterarnos en un instante de lo que ocurre en Monterrey, Lagos o Jakarta, comunicarnos de manera instantánea con amigos, parientes y desconocidos, descargar música y libros y videos y películas, tener acceso a todo el conocimiento humano a un clic de distancia. Un mundo en el que mercancías y datos viajan a toda velocidad, pero esta imagen utópica, de un mundo abierto y translúcido que replica el mundo virtual de las computadoras, es apenas una ilusión —un ardid ideológico—, pues si existe es solo para una pequeñísima parte de los habitantes del planeta. Si millones tienen acceso a informaciones o entretenimiento inmediatos, muchos más carecen de acceso a internet o de la educación necesaria para aprovecharlo. Y, por supuesto, los frenos no han desaparecido, como demuestran las restricciones decretadas por distintos gobiernos o las propias compañías que otorgan estos servicios. Como ocurría a principios del siglo XX, la velocidad es nuestra mayor aspiración y nuestra mayor droga: batallamos por conexiones más y más rápidas y, cuando no las hallamos y no podemos descargar en un santiamén una página o una película, una foto o un mensaje, nos dominan la ansiedad y la desesperación. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué exigimos computadoras y procesadores más raudos, mayor anchura de banda, conexiones más eficientes? ¿Cuál es nuestra prisa? Nos parecemos a esas ratas de laboratorio que corren y corren en una rueda hasta quedar exhaustas. Esta pasión por la velocidad también es la causa de que los hechos —las noticias— duren tan poco, de que cualquier asunto apenas importe unos segundos antes de ser sustituido por otro, de que la realidad pierda peso y sustancia. Nunca he sido nostálgico como mi padre, y no creo que todo pasado fuese mejor, pero sí echo de menos cierta lentitud —esta hermosa palabra usada por Milan Kundera para titular una de sus novelas—, el tiempo y la calma para reflexionar, meditar o divagar, el tiempo para aburrirme: la rapidez y la profundidad son incompatibles. Viajar en un santiamén de un lugar a otro nos impide apreciar detalles y sutilezas, descubrir conexiones, descifrar contextos. El ansia de velocidad nos convierte, paradójicamente, en seres lentos y achacosos que creen ir a miles de kilómetros por hora (en sus teléfonos) cuando apenas avanzan unos pasos. Quizás por ello los monstruos que definen nuestra época sean los zombis. En The Walking Dead, la serie de televisión más exitosa de la historia, cualquiera puede convertirse en uno de esos Caminantes Muertos o Muertos Andantes que no saben hacer otra cosa que avanzar sin tregua, siempre hacia adelante, en perpetua búsqueda de seres humanos de los cuales alimentarse (y contagiar en el proceso). Tal vez los ciudadanos del mundo digital seamos como nos describe uno de esos chistes gráficos —memes— que circulan en las redes sociales: el “apocalipsis zombi” ya ha ocurrido y para atestiguarlo basta con observar la marcha encorvada de cientos de paseantes que, sin siquiera levantar la vista, se tambalean por las calles enchufados a sus teléfonos celulares, perdidos en un mundo que poco tiene que ver con la realidad por la que se desplazan. Además del habla y un mayor grado de conciencia, el rasgo que nos distingue de los demás primates y del resto de los mamíferos —el simpático canguro sería la excepción— es nuestro carácter bípedo. Hace seis o siete millones de años nuestros ancestros empezaron a desarrollar los huesos y músculos que, sin arrebatarles todavía la agilidad para trepar por los árboles, les permitirían recorrer distancias cada vez más largas. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre las razones de este salto evolutivo: tal vez su origen esté en un repentino cambio climático que habría desecado los bosques y extendido la dimensión de llanuras y planicies, o en la necesidad de mirar por encima a sus congéneres o en la posibilidad de tener las manos libres para acarrear herramientas, armas o a sus crías. El Sahelanthropus, que poseía tanto rasgos simiescos como humanos, combinaba sus habilidades arborícolas con la capacidad de caminar en dos piernas con el tronco levemente erguido.

Zombis en la Ciudad de México

Un poco más adelante, el Orrorin tuguensis contaba con un fémur más angulado que el de sus predecesores que le permitía soportar mejor el peso de su cuerpo. Un par de millones de años después, el Australopithecus anamensis disponía de unas rodillas anchas para sostenerse en una sola pierna, así como una columna vertebral más curvada que sus antecesores, dos ventajas ingenieriles que le permitían desplazarse casi erguido, proeza que consiguió dominar, al cabo de otros dos millones de años, el Australopithecus africanus. El Homo erectus, nuestro antecesor inmediato, dotado de caderas anchas y una pelvis aerodinámica, convirtió la facultad de caminar erguido en su mayor ventaja evolutiva: nuestras piernas al fin fueron nuestras y nos condujeron desde la pequeña región de África que nos vio nacer hasta las más apartadas regiones del planeta. Los humanos somos caminantes por excelencia, seres que no han dejado ni un solo segundo de ir hacia adelante, que han atravesado desiertos y tundras, ríos y océanos, cordilleras y valles, bosques y selvas, en una marcha que acaso nos lleve a otras galaxias. Parafraseando a Juan Goytisolo, somos lo contrario de los árboles: la evolución nos dotó con este par de piernas largas y ágiles, torneadas y resistentes, para viajar a más lugares que cualquier otro mamífero terrestre en busca de mejores condiciones de vida.

|

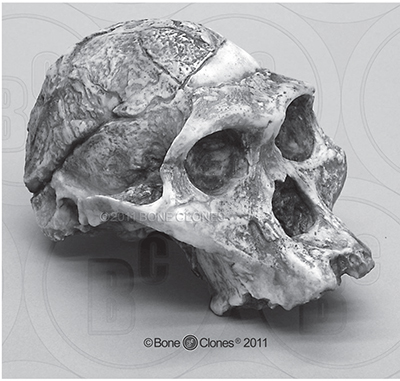

Cráneo de un Australopithecus africanus |

|---|

Si salimos de África y conquistamos todos los continentes (incluida, de manera reciente, la Antártida) fue porque, al tiempo que nuestra corteza cerebral se tornaba más grande y nuestra autoconciencia más profunda, aprendimos a ir en pos de nuestras fantasías, de esos mundos mejores, más cálidos o más prósperos o más amigables, que imaginamos siempre en lontananza. Somos, si acaso, vagamente sedentarios: nos instalamos por un tiempo en regiones que nos parecen seguras o confortables, pero si las condiciones cambian, si advertimos una inundación o una sequía, los caprichos de un líder sanguinario o los destrozos y calamidades de la guerra, no dudamos en movernos, siempre dispuestos a explorar —y, malamente, a destruir o conquistar— nuevos territorios. De las grandes migraciones de la Edad de Piedra narradas en las tragedias clásicas a los desplazamientos de Asia a América a través del estrecho de Bering; de las invasiones bárbaras que destruyeron el Imperio Romano y modelaron la Edad Media al flujo de misioneros, soldados y trabajadores que durante cuatro siglos dejaron Europa para “hacer las Américas”; del tránsito de mexicanos, centro y sudamericanos rumbo a Estados Unidos al cúmulo de refugiados que hoy escapan del caos de África u Oriente Medio, los humanos siempre hemos estado dispuestos a abandonar nuestros lugares, nuestras casas, nuestras ciudades e incluso a nuestros padres y abuelos en pos de la ilusión —o del delirio— que nos lleva a imaginar que en otra parte nos aguarda una vida mejor.

|

Cráneo de un Homo erectus |

|

|---|

¿Cómo habrían de detenernos las fronteras? Si las murallas de China o de Roma no frenaron a mongoles y bárbaros, ¿cómo los muros o las empalizadas que alzamos entre los países ricos y los depauperados, entre los pacíficos y los desgarrados por la guerra, entre México y Estados Unidos, entre Palestina e Israel, entre Grecia y Turquía, habrían de detener a caminantes que harán lo que sea con tal de llegar al otro lado? ¿Y cómo miles y miles de policías o guardias fronterizos habrían de impedir la entrada de todos esos caminantes dispuestos a internarse en el desierto, a cruzar cordilleras y hondonadas, a nadar ríos caudalosos, a surcar los mares en barcazas, a atravesar ese límite artificial impuesto por unos cuantos? En Mentiras contagiosas recordaba la leyenda sobre la fundación de Roma: una vez que Rómulo ganó la apuesta para darle su nombre a la ciudad que él y su hermano habían creado, lo primero que se le ocurrió fue trazar sus fronteras (un surco en la tierra dibujado con una varita) y decretar que quien osase traspasarlas sería ejecutado al instante. Resentido tras perder el reto, a Remo se le hizo fácil burlar la advertencia de su gemelo, el cual no dudó en atravesarle el pecho con una espada. El infeliz se convirtió así en víctima emblemática de las fronteras, condenado por romper esa línea tan sagrada como arbitraria decretada por los poderosos. Millones han seguido su ejemplo y, si muchos han conseguido eludir vallas, alambradas o murallas, escapando al acecho de sus guardianes, otros tantos han sido devueltos a sus lugares de origen, encerrados o asesinados en el intento. ¿No nos damos cuenta de que nacer de un lado u otro no es sino un hecho fortuito, producto del azar y no de un derecho adquirido por el trabajo o el esfuerzo? Pero quienes se hallan del lado “correcto” de una frontera están convencidos de que merecen estar allí, de que un pasaporte o una identificación los distinguen de los miserables que sufren y padecen al otro lado. ¿Por qué esos otros, esos extranjeros, esos extraños —esos aliens, en la denominación inglesa— habrían de beneficiarse de lo que nosotros hemos construido?, vociferan los adeptos a los muros. Dos de las grandes plagas de nuestro tiempo, la discriminación y la xenofobia, derivan de este malentendido utilizado por líderes sin escrúpulos: esa voluntad de separar el “nosotros” del “ellos”, los “de aquí” de los “de allá”, los “civilizados” de los “bárbaros”, los “buenos” de los “malos”. Ninguna excusa más efectiva para apelmazar a un grupo humano en torno a una causa —o una identidad— que la exaltación del idioma, el color de la piel, la religión, esos rasgos mínimos que nos separan de nuestros vecinos.

|

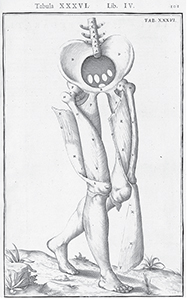

Adriaan van der Spiegel y Giulio Cesare Casseri, “De Corporis Humani Fabrica”, Lib. IV, Tab. XXXVI |

|

|---|

La tara se prolonga hasta nuestros días: basta escuchar a los politicastros que triunfan en Europa y en América, en África y en Asia —en un espectro que va de Marine Le Pen a Donald Trump—, empeñados en convencer a sus compatriotas de que los inmigrantes son la mayor amenaza a su seguridad y a su tranquilidad de espíritu. No es gracias a la solidez de los ladrillos o a la eficacia de los agentes migratorios que las fronteras se sostienen, sino a la instrumentalización de este pánico ancestral que dibuja a los otros como enemigos que buscan destruir nuestros valores, robar nuestras riquezas, violar a nuestras mujeres, apoderarse de nuestras ciudades, destruir nuestras instituciones y de plano esclavizarnos a sus costumbres salvajes y exóticas. Por eso hay que mirar a los extranjeros con sospecha, revisar una y mil veces sus papeles, asegurarse de sus intenciones, pues en el fondo son engañosos, taimados, oscuros. Mil quinientos años después de la caída de Roma y quinientos de la caída de Constantinopla, los bárbaros de Cavafis y de Coetzee siguen aterrorizándonos. El paradigma se mantiene no solo en el discurso de los políticos xenófobos, sino en las instituciones y los discursos de nuestras democracias liberales cada día más receptivas a las ideas de la ultraderecha. El jus soli y el jus sanguini dividen el mundo entre afortunados y desprotegidos. Incapaces de crear sociedades multiculturales o de lograr adecuadas reparticiones del poder, preferimos encerrarnos solo con quienes más se nos parecen: la solución más simple y la mayor prueba del fracaso del humanismo. En pleno siglo XXI continuamos viendo las imágenes y escuchando las palabras que tornaron aborrecible el siglo XX: campos de refugiados palestinos, sirios o africanos que solo en el nombre se distinguen de los campos de concentración de antaño; centros de detención en Estados Unidos, México, Hungría, Croacia, España, Italia o China que no son sino cárceles; discursos de odio contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, Francia, Suecia, Dinamarca o Finlandia calcados de los discursos de odio del nazismo y del fascismo. ¿No hemos aprendido nada? ¿Cómo es posible que un candidato a la presidencia de Estados Unidos, la más antigua democracia del planeta, pueda decir en público que los mexicanos que llegan sin papeles a ese país son violadores y maleantes sin que su carrera quede destruida? ¿Cómo podemos contemplar el maltrato sufrido por los inmigrantes sirios en Hungría sin hacer nada? ¿Cómo es posible que atestigüemos los asesinatos de migrantes centro y sudamericanos en el norte de México y no clamemos contra quienes lo permiten? ¿Cómo es posible que miremos los cadáveres de mujeres, niños y ancianos ahogados en las playas de Grecia, España o Italia y nos obstinemos en no franquearles el paso? En contra de los dichos de Trump y otros de su calaña, quienes abandonan sus patrias, sus familias y sus casas no son delincuentes ni criminales, sino quienes tienen las agallas para emprender esos largos trayectos, el coraje para abandonar sus pertenencias y sus familias y la libertad de espíritu para confiar en que encontrarán una vida mejor. Pienso en los niños guatemaltecos de La jaula de oro, la película de Diego Quemada-Díez. Sus protagonistas son, qué duda cabe, los mejores de entre nosotros, los más valientes, los más arriesgados. Juan, Chauk y Sara: tres adolescentes, casi niños, de Guatemala. Tres de los 47 mil menores que, según el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre junio de 2013 y octubre de 2014 se arriesgaron a emprender el viaje hacia el norte sin la compañía de un adulto. Tres de los miles de jóvenes que han sido robados, golpeados y ultrajados —o ejecutados— en nuestro territorio sin que nosotros hagamos nada para salvarlos. Peor: sin que los veamos. Acompañada por su amigo-novio Juan, y seguida de cerca por el indígena maya Chauk, Sara se adentra en ese corazón de las tinieblas en que se ha convertido México para los centroamericanos que se descuelgan por su espina dorsal. No sabemos de dónde vienen y carecemos de cualquier información sobre sus familias cuando los descubrimos a punto de cruzar esa frontera sin frontera que se extiende entre Guatemala y Chiapas. Antes, en una de las escenas más escalofriantes de la película, hemos visto cómo Sara se corta el cabello y se venda el torso para disfrazarse de hombre. Quizás sea una soñadora, pero carece de inocencia: prevé los peligros que le aguardan a una muchacha joven y guapa como ella. Si por años nos hicimos a la idea de que la frontera entre México y Estados Unidos era una raja o una herida de dos mil kilómetros —imagen fijada en La frontera de cristal de Carlos Fuentes—, hoy debemos reconsiderar la metáfora: el trayecto de La Bestia, el tren al que trepan miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, ha convertido a todo el país en un territorio fronterizo. Sobre todo ahora que la reforma migratoria se halla otra vez paralizada por la derecha estadounidense. Para curarse en salud, Jeh Johnson, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, exigió a mexicanos y centroamericanos dejar de enviar a sus hijos a través de la frontera porque no tienen ninguna probabilidad de ser legalizados. Aquí yace el meollo del asunto: la idea de que existan personas “ilegales”. Como los doce millones de ilegales que viven actualmente en Estados Unidos. O las decenas de miles de ilegales centroamericanos que se encuentran en México. Etiquetarlos así es el mejor pretexto para uno de los ejercicios de discriminación más abyectos de que se tenga memoria. Antes de volverse radicalmente inmóvil, huésped permanente de su raído sillón y de la cama de su cuarto —el “cuarto rojo”, le decíamos de niños por el color de sus cortinas, aunque él prefería llamarlo “mi pieza”—, mi padre se esforzaba por ejercitar sus adoloridas piernas. Como le irritaba salir de casa, daba largos rodeos de ida y vuelta alrededor del pasillo: el corredor con las losetas, los tapices y el techo de color blanco que comunicaba la sala con el baño y las demás habitaciones. Para medir la distancia, se compró un contador electrónico, un aparatito que se enchufaba en el cinturón, al lado de la cadena de oro con la que aseguraba su juego de llaves, el cual le permitía saber cuántos pasos daba cada día. A media mañana y a media tarde se le podía ver así, vuelta tras vuelta, pendiente de llegar a la cifra que se había prometido. Me gustaría imaginar que, mientras avanzaba por esa pista improvisada, rememoraba aquella otra pista, más amplia, la de los 4 × 400 con vallas, que corrió a toda velocidad cuando era joven. Al recordarlo así, forzándose a emprender ese diario recorrido en su propio hogar, me doy cuenta de que quizás lo he juzgado con demasiada dureza: tal vez mi padre nunca fue un hombre sedentario o estático, dominado por el miedo o la ansiedad, sino alguien que siempre estuvo consciente de sus límites —esas fronteras mentales que, como Rómulo, él mismo trazó y por ello no podía traspasar— y aun así logró explorar el universo que cabía en ese espacio, los misterios de la vida y de la muerte que investigó en su quirófano o el sentido o sinsentido de la vida que debió barruntar mientras se aventuraba, en un alarde de fuerza y heroísmo, a dar un paso más en el circuito del pasillo.