She dwells with Beauty—Beauty that must die;

And Joy, whose hand is ever at his lips

Bidding adieu; and aching Pleasure nigh,

Turning to poison while the bee-mouth sips:

Ay, in the very temple of Delight

Veil’d Melancholy has her sovran shrine,

Though seen of none save him whose strenuous tongue

Can burst Joy’s grape against his palate fine;

His soul shalt taste the sadness of her might,

And be among her cloudy trophies hung.

JOHN KEATS, Ode to Melancholia (1819)

Cuando me disponía a iniciar este capítulo, el último de Examen de mi padre, mi madre enfermó del hígado. Ella siempre presumió una salud indomable: mientras mi padre se deslizaba de un padecimiento a otro, fuesen éstos reales o imaginarios —dolor de espalda o de rodillas, un recurrente sangrado en la nariz que lo hacía creerse cerca de una hemorragia fatal, la incomodidad de las hemorroides y la artrosis, una gastritis crónica, cefalalgias y migrañas, tos y estornudos incesantes—, yo padecía ataques de asma o de bronquitis y mi hermano transitaba de la gota a las infecciones renales que en más de una ocasión lo llevaron a urgencias, yo no la recuerdo víctima siquiera de un malestar estomacal o de un resfriado. Bajita y menuda, resistía los embates de los gérmenes como un carrizo que se dobla en el vendaval sin jamás quebrarse; deportista consumada, tampoco se torció o luxó de gravedad. Un paradigma de salud hasta que, unas semanas después del primer aniversario de la muerte de mi padre, fue víctima de un infarto. Se disponía a abordar el transporte que habría de llevarla a la sucursal del Centro Asturiano en Cuautla para participar en otro de sus torneos de tenis cuando perdió la conciencia. El desmayo duró apenas unos segundos, pero sus amigas insistieron en bajarla del autobús y la dejaron en manos de la enfermera del club, la cual se limitó a tomarle la presión y aconsejarle reposo. La doctora que la visitó horas después confirmó la hipertensión y le recomendó seguir con sus pastillas. La tarde del domingo, tres días después del incidente, seguía mal y mi hermano insistió en llamar a otro médico, un hombre mayor, de barba y bigote muy blancos —la imagen de los galenos de antaño—, quien nos urgió a llevarla a un hospital. Los primeros estudios demostraron que desde el viernes se hallaba en un proceso de infarto frenado de milagro; durante esos días, nos confesó uno de los residentes, su vida había corrido auténtico peligro. La angioplastia que le practicaron el martes siguiente resultó un éxito y, al cabo de cuatro noches en el área coronaria del Hospital 20 de Noviembre, fue dada de alta. Al despedirse, el cardiólogo le prometió que en menos de un mes estaría de vuelta en las canchas. No ocurrió así. En vez de mejorar, mi madre continuó en extremo fatigada, perdió el apetito y unos siete kilos de peso. Al geriatra que comenzó a tratarla el cuadro le pareció producto de una severa depresión, pero su cansancio rebasaba lo puramente psicológico. Un intenso amarillo entintó sus ojos, sus encías y la piel de sus manos y su vientre, mientras las náuseas y la inapetencia se incrementaron. Nuevos análisis no tardaron en confirmar una hepatitis A, de seguro contraída en el hospital. Lo más extraño —más para ella que para mí mismo— fue que durante esas semanas de incertidumbre, cuando no sabíamos cuál era su afección, mi madre empezó a exhibir los rasgos oscuros, desencantados y frágiles propios del temperamento de mi padre, como si él la hubiese contagiado o infectado post mortem, no tanto con la cepa de la hepatitis A como con el virus mental de la depresión. Una vez confirmado este diagnóstico, ella se tranquilizó y su temor a ser medicada con antidepresivos y ansiolíticos, en su opinión responsables de la devastación de mi padre, se desvaneció. El súbito ataque de tristeza o desolación, muy natural entre quienes han sufrido un aneurisma, pasó a ser una anomalía o un desgarro pasajero. Mientras escribo estas líneas ella convalece poco a poco; no es que de la noche a la mañana haya recuperado su espíritu jovial, pero al menos dejó la grisura habitada por mi padre. Hoy me queda la impresión de que toda mi niñez, y por tanto mi educación sentimental y moral, estuvieron marcadas por el contraste entre sus temples encontrados. Un universo binario que por momentos alcanzó un tenso equilibrio entre el optimismo de ella y el pesimismo de él, o más bien entre la relativa facilidad de mi madre y la extrema dificultad de mi padre para rozar la felicidad. A ella la recuerdo sin falta sonriente, aunque en ocasiones explotase en sonoros arranques de cólera, mientras que a mi padre lo veo sumido en su nostalgia. Mi madre se distingue, en resumen, por ser easy-going: alguien siempre dispuesta a ver las cosas con buenos ojos y a reponerse de cualquier sinsabor con rapidez y elegancia —todo ello atemperado, eso sí, por sus miedos y temores, igual de firmes que su bonhomía—; a mi padre, en cambio, creo haberlo descrito con claridad en estas páginas: su lucidez y mordacidad, así como su bondad y su afán de servir a los otros, se veían matizados por lo que de una buena vez llamaré melancolía. Un par de ejemplos: incluso tras la muerte de mi padre, mi madre tuvo los arrestos para emprender un camino nuevo, mudándose de la casa que había habitado desde los quince años —al casarse, mi padre le compró su mitad a mi tía Olga—, dejando atrás un sinfín de recuerdos y la comodidad de una vida entera. Mi padre, por su lado, podía ser una de las personas más divertidas del mundo si se lo proponía, hilvanaba anécdotas y chistes —le encantaba recordar cómo se burlaba de sus maestros de la primaria y secundaria, donde debió ser un émulo de Daniel el Travieso—, preparaba bromas a sus amigos y a los miembros de su familia —hacía caer a mi tía Chata en todas clase de trampas: nos hacía rellenarle chocolates con mayonesa y mostaza o le ofrecía un vaso con un pequeño agujero para verla ensopada—, y sin embargo pocas veces su risa derivaba en una abierta carcajada, como si aun en esos momentos de euforia debiese contener sus maldades con una pátina de cautela. Quizás por ello me obsesiona la idea del carácter, esa esencia o estructura que sostiene nuestros anhelos y esperanzas, temores y recelos; esa tendencia casi incontrolable a comportarnos de un modo y no de otro; esa armadura mental de la que dependen nuestras flaquezas y satisfacciones, así como la forma de acomodarnos a la realidad y enfrentarnos al mundo. De los antiguos griegos a Jung, la posibilidad de descubrir y entender estas predisposiciones psíquicas ha ocupado a las mejores mentes del planeta. La cuestión subyacente es si somos como somos a causa de la educación que recibimos y de las buenas o malas decisiones que tomamos a lo largo del camino o si, por el contrario, predominan en nosotros flujos subterráneos derivados a su vez de ciertos acomodos físicos y químicos que nos impulsan a comportarnos de esta manera y no de aquella, a perseverar o resignarnos, a reír o llorar frente a la misma escena de una película, a ser tímidos o extrovertidos, todo ello por encima de nuestros deseos más profundos o los dictados de la voluntad o la razón. Para explicar estas diferencias, los griegos confiaban en la teoría de los humores, según la cual de un cuadrángulo de sustancias que se producen y circulan en el interior del organismo dependen nuestros cambios de ánimo, nuestras subidas y bajadas, nuestros arreglos y desarreglos, así como un sinfín de padecimientos y, en casos extremos, nuestra predisposición hacia la genialidad o la locura. Si Hipócrates condensó la teoría de los cuatro temperamentos —el término latino se refiere, en realidad, a la mezcla o “tempera” de los cuatro humores—, agrupándolos según su relación con los cuatro elementos, Galeno fue el responsable de su difusión durante los siguientes mil años. Conforme a su clasificación, el predominio de la sangre, asociada con el aire —caliente y húmedo—, genera el carácter sanguíneo que da lugar a personas abiertas, amables, cálidas y optimistas; el de la bilis amarilla provoca el carácter colérico o bilioso, a su vez asociado con el fuego —caliente y seco— que auspicia seres iracundos, impulsivos, infatigables y violentos; el exceso de flema, vinculado con el agua —fría y húmeda—, impregna a esos individuos que solemos confundir con un arquetípico caballero británico: apacibles, distantes, reflexivos y un punto altaneros; por último, la sobreabundancia de bilis negra o atra bilis, producida en el hígado y vinculada con la tierra —fría y seca—, impulsa a los melancólicos hacia la apatía, la resignación y el abatimiento, aunque en ocasiones los conduzca a estados maniacos o eufóricos. Qué inquietante pensar que de unas cuantas sustancias químicas deriven nuestro modo de ser, nuestra aptitud para relacionarnos con los otros y para acomodarnos a los desafíos del entorno. Si los griegos erraron a la hora de localizar el origen de estos humores en el hígado, el páncreas o el corazón, en cambio prefiguraron la acción de los neurotransmisores, de cuya ausencia o abundancia derivan esos trastornos de personalidad que ellos buscaban explicarse. Hemos sustituido la sangre y la flema, la bilis amarilla y la bilis negra por la oxitocina, la serotonina, la noradrenalina o la dopamina, y los tratamientos seguidos por los modernos psiquiatras para inducirlas o controlarlas a base de drogas no siempre inocuas apenas se diferencian, desde un punto de vista conceptual, de las recetas seguidas por los médicos de la Antigüedad para equilibrar los humores clásicos. Aunque la teoría de los temperamentos nos parezca una reliquia, tan poco rigurosa como la astrología o la alquimia —e igual de coherente en su armonía interna—, su resonancia continúa siendo tan poderosa que resulta imposible no dejarse guiar por sus descripciones y no querer inscribirse en alguno de sus tipos (en Internet circulan diversos tests para que cada uno descubra su humor preponderante) y pasar a formar parte de una de esas cuatro familias con las cuales compartimos fortalezas y debilidades, recelos y agonías, ansiedades y pánicos.

|

Los cuatro temperamentos grabado anónimo (1519) |

|---|

El esquema ha inspirado incontables obras de arte, desde miniaturas medievales hasta figuraciones pop; en la música de concierto, me vienen a la mente el ballet Los cuatro temperamentos de Hindemith y Balanchin, así como su derivación para piano y orquesta de cuerdas, y la segunda sinfonía de Nielsen. Hay quien asevera que cada miembro de la familia Simpson posee un temperamento distinto: mientras Bart es sanguíneo, Homero es colérico, March flemática y Lisa por supuesto melancólica. Con el paso de los siglos, los términos asociados con la doctrina griega se han deslavado: tener “buen humor” significa ser divertido o tontorrón (es decir, sanguíneo), mientras que el adjetivo “colérico” sigue designando a los iracundos, lo mismo que “bilioso” —si bien habría que precisar que se trataría de la sobreabundancia de bilis amarilla y no negra—. En nuestra época seudocientífica no dejamos de emplear palabrejas técnicas para referirnos a las causas de nuestros desafectos y cambios de “humor”. Entre las numerosas clasificaciones que existen —y que se han convertido en especialidad de Facebook—, me gusta la planteada por Michel Tournier en El vuelo del vampiro que divide a los seres humanos en dos categorías: los que miran preponderantemente hacia el pasado y los que se preocupan en especial por el futuro. Es decir, entre quienes pasan buena parte de su día rumiando lo que han hecho o lo que otros les han hecho —como mi amigo Eloy— y quienes apenas se detienen en esos vericuetos y se contentan con fantasear con el mañana. Ni qué decir que me coloco entre los segundos. Volviendo a la doctrina griega, me queda clara la adscripción de mi madre a los sanguíneos, pese a que su apariencia pequeña y delgada parezca colocarla del lado de los flemáticos; su disposición natural hacia la calidez y el optimismo es propia de este temperamento por más que se haya vuelto cada vez más insegura y nerviosa, acosada por una inquietud obsesiva en torno a mi hermano. Respecto a mi padre tampoco tengo dudas: era un melancólico de antología. Su físico coincide con los tipos clásicos: muy delgado, moreno, correoso, con una tendencia natural a encorvarse. Casi puedo imaginarlo con el rostro ladeado y la mano sosteniéndose el mentón, como prescribe la iconografía canónica. La apariencia de mi hermano también parecería haberlo encasillado, al menos hasta la adolescencia, entre los sanguíneos: blanco y castaño, de mejillas sonrojadas (aunque hoy sea más delgado que yo mismo). Su disposición de ánimo, en cambio, lo coloca más bien entre los coléricos. Curiosamente, desde hace años se dedica a estudiar y clasificar a los demás conforme a esa derivación moderna y un tanto New Age de la teoría de los cuatro humores que recibe el nombre de Eneagrama, un esquema desarrollado por el boliviano Óscar Ichazo y el chileno Claudio Naranjo a partir de los escritos místicos de G.I. Gurdjieff. ¿Y yo? Mi complexión remite a la de mi padre: delgado, moreno, anguloso; además, soy propenso a reflexionar y divagar y, como no dejan de señalarme o reclamarme quienes me tienen cerca, a extraviarme en mis propias elucubraciones sin tomar en cuenta a mis vecinos.

EDVARD MUNCH, Melancolía (1896)

Desde que descubrí esta tipología, a los trece o catorce, justo cuando ansiaba convertirme en medievalista y al lado de Luis devoraba desde opúsculos de los padres de la Iglesia —en el latín macarrónico que aprendíamos cada sábado con un profesor alemán idéntico a Carlos Marx— hasta un alud de tratados de magia y alquimia, pasando por sagas, crónicas, la Divina commedia, El Decamerón o El laberinto de Fortuna, me identifiqué con los melancólicos. (Mi mujer piensa que soy flemático y, en uno de los tests que circulan en Internet, resulté, para mi sorpresa y la de cuantos me conocen, colérico.) Durante años cultivé la propensión a sentirme más triste de lo que en realidad me sentía, a acentuar mi spleen o mi blues, a regodearme en libros y películas depresivas, a preferir un adagio sobre cualquier allegro, a aprenderme de memoria frases, versos y aforismos de Baudelaire, Pessoa o Cioran, a regodearme con la idea del suicidio y a sufrir todo lo posible por cada uno de los fallidos enamoramientos que enhebré desde los diecisiete hasta los veinticinco años. Me enorgullecía dibujarme como un poeta atormentado —aun si apenas había escrito un par de estrofas y un soneto cuyo título era casi un manifiesto: “Todo es vano”— y dedicar muchas horas al placer del dolor, a rumiar mis desventuras y a sumergirme una y otra vez en mi película favorita, Nostalghia de Tarkovski, o en el Libro del desasosiego o en los movimientos lentos de las sinfonías de Bruckner y de Mahler. ¡Qué dulce padecer los sinsabores de la vida, las traiciones y los desengaños románticos! Mucho después comprendí lo acertado del término jouissance elaborado por Lacan: ese gozo que se incrementa entre más daño nos hace. Entretanto, iniciaba mi vida literaria con una novela biográfica sobre el “más triste de los alquimistas”, el poeta Jorge Cuesta, centrada en su demencia, su emasculación y su suicidio. Titulé mi segunda novela El temperamento melancólico: una prolija articulación de este tópico encarnado en la imagen de un cineasta alemán, viejo y cansado, que filma su última obra con la misma indiferencia —el mismo tedio— con que el ángel de Durero se desatiende de los sólidos pitagóricos, el paisaje que lo rodea o las herramientas que yacen a sus pies en Melencolia I, acaso el grabado más inquietante y hermoso de la historia. En uno de los párrafos de esa novela resumía:

De los melancólicos, Galeno dice que son firmes y sólidos; Vindiciano que son astutos, pusilánimes, tristes y soñolientos; Isidoro que son “hombres que no solo rehúyen el trato humano, sino que desconfían hasta de sus amigos más queridos; y Beda que son estables, serios, ordenados en sus costumbres y falaces.

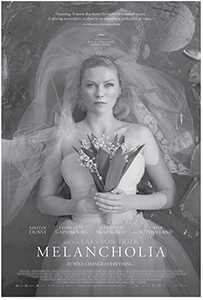

Mis conocimientos derivaban sobre todo de Saturno y la melancolía, de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, uno de los libros más estimulantes que había leído y cuyo ajado ejemplar aún reposa en el desorden de mi biblioteca. Ser melancólico, como tantos escritores y artistas que admiraba, muchos de los cuales optaron por el suicidio o se derrumbaron en la locura —de Villaurrutia a Nietzsche, de Chopin a Hugo Wolf o de Dostoievski a Van Gogh—, me parecía el único camino hacia una verdadera vida de artista. No me arrepiento de haber buscado la negrura en aquellos años juveniles: a ella le debo el descubrimiento de un caudal de autores y músicos que me son imprescindibles, así como del nihilismo que todavía me acompaña. Solo que el desencanto y la apatía empezaron a volvérseme cansinos: tanto esfuerzo para sufrir y padecer empezaba a saberme inútil. Pronto me di cuenta de que, en vez de emular el destino de Nietzsche, debía concentrarme en encarnar su vitalismo, esa fuerza dionisíaca que se resiste a la inmovilidad y a la desesperación, que se afana y busca imponer su voluntad —su voluntad de poder, es cierto— frente a las desventuras y el sinsentido de una existencia sin Dios y sin consuelo. Me gusta imaginar que, a fuerza de convivir con la melancolía de mi padre, quien día con día se sumía en la desesperanza —y en los efectos secundarios de los medicamentos para combatirla—, ésta empezó a parecerme menos seductora y traté de balancearla con el temple sanguíneo de mi madre. No quiere decir que no hubiese momentos en los que llegase a sentirme al borde del abismo —la primera vez, cuando estudiaba Derecho y había vuelto a enamorarme de una mujer que jamás iba a hacerme caso; otra, en el desolado invierno de Salamanca, una vez que Nacho Padilla y mis demás compañeros habían regresado a sus países; y la última en París, en un invierno helado y nebuloso, otra vez a causa de un previsible desengaño—, pero los periodos de ahogo nunca fueron muy largos, al cabo de unas semanas siempre tuve la fortuna de descubrir un nuevo motivo de entusiasmo, una nueva esperanza o un nuevo atisbo de alegría. Pero la melancolía continúa fascinándome: algo me atrae hacia las “cimas de la desesperación”, quizás un arrebato equivalente al vértigo que experimento ante los precipicios. Más allá de mi auténtico temperamento, mi deseo de ser melancólico me concedió un don invaluable: la conciencia de la muerte que me acompaña como si un pequeño demonio o acaso un ángel no cesara de susurrarme al oído la inminente cercanía del final. Gracias a este memento mori he conseguido restarle importancia a una infinidad de problemas y conflictos cotidianos, desarmar disputas y rencores, olvidar envidias y recelos: dado que todo ha de acabarse tan pronto, nada importa demasiado —quizás de allí esa indiferencia que me caracteriza y tanto enerva a algunos—. Justo lo que a los melancólicos les resulta una de las condiciones más dolorosas de la existencia se convierte en un alivio. Pienso en Melancholia de Lars von Triers: para Kirsten Dunst, su protagonista —como, asumo, para el propio director danés, quien desde hace décadas padece una depresión clínica—, la cercanía de ese planeta que irremediablemente destruirá la Tierra se presenta como una calamidad intolerable, una fuente de angustia y desesperación que todo lo empaña y todo lo agría. Para mí, en cambio, saber que de un instante a otro, quizás no hoy pero tal vez mañana o el año venidero, mi propio planeta íntimo terminará hecho cenizas casi me conforta y le otorga una dimensión distinta, radical, a cada uno de mis actos. Otro de los motivos de mi fascinación hacia la Dame Melancolye se halla en su vínculo con las artes. Como dice el célebre Problema XXX, 1, tradicionalmente atribuido a Aristóteles:

¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra, tal como explican, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles?

A los ejemplos de Heracles, Lisandro, Ayax o Belerofonte estudiados en el texto griego se suma la larga lista de músicos, pintores, escultores, escritores y poetas que se han deslizado hacia la desesperación, el suicidio o la locura. Varios de mis amigos han padecido depresiones clínicas en diversos grados y los he visto luchar con sus miedos —con la cercanía del planeta destructor imaginado por Von Triers—, acomodándose a distintas combinaciones de terapias y medicamentos, a salir y en ocasiones volver a hundirse en esa visible oscuridad, como la llamó William Styron en una de las mejores descripciones narrativas del padecimiento. Ya en mi novelita de los noventa me preguntaba, como el falso Aristóteles, sobre esta coincidencia:

Contemplando la vacuidad de su obra y del saber, el artista melancólico emprende una carrera fútil contra su propio destino. Crea porque no tiene otro remedio, convencido de la falsedad de su intento. El arte —lo entiende ahora, lo sufre, lo medita— corrompe a los hombres. No es más que un vil sustituto, un trabajo vano, una jaula de mentiras. Como dice Barting, es “un genio con alas que no va a despegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente pero sin sonrisa de victoria”. O como señalan Klibansky, Panofsky y Saxl en el más importante estudio sobre este tema que se haya emprendido, Saturno y la melancolía: la protagonista del grabado “permanece sentada delante de su edificio inacabado, rodeada de los instrumentos del trabajo creador, pero cavilando tristemente con la sensación de no llegar a nada”. Por qué todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes son manifiestamente melancólicos, se preguntaba el Problema XXX, 1. Porque todos ellos, filósofos y políticos, poetas y artistas, reconocen la abrumadora inutilidad de su esfuerzo.

|

LARS VON TRIERS, Melancholia (2012) |

|

|---|

Y es que, dedicándose al arte o a la literatura, resulta imposible no hacerse de vez en cuando la pregunta crucial: ¿y todo esto para qué? Vengo regresando de la Feria del Libro de Guadalajara, esa hoguera de las vanidades y esa entronización del autor como histrión multimedia, y de pasear por tanto entre los “demasiados libros”, para usar la expresión de Gabriel Zaid, y no hay manera de no salir sobrecogido. ¿Para qué un libro más (este libro, por ejemplo) entre tantos libros? ¿Para qué otra película, otra sinfonía, otra ópera, otra pieza teatral, otro poema, otra cancioncilla del verano? Si uno se formula la pregunta, la respuesta se torna evidente: para nada. No hay motivo para añadir más objetos de arte, más partituras, más novelas y más ensayos a las atestadas estanterías, archivos y museos del globo. No hay razón para devanarse los sesos en busca de otra “obra maestra”: si todo acabará más temprano que tarde, la trascendencia se torna irrelevante, lo mismo que el prestigio o la tosca celebridad a que aspiran los artistas. Preocuparse por elegir a éste o a aquel editor, por el tiraje o por las ventas, las buenas o las pésimas críticas, la publicidad o el número de firmas, el éxito alcanzado por un rival o, peor aún, por un amigo —recuérdese a Gore Vidal: “cuando un amigo triunfa, algo muere en mí”—, deviene fútil. Y aun así uno insiste, a sabiendas de la inutilidad y del fracaso. ¿La razón? Yo confesaré, apretando los dientes, que escribo porque me gusta vivir las vidas vicarias que se multiplican en mis tramas y porque, aun reconociendo la vacuidad de la empresa, finjo así que el mundo importa, que importan los libros, que importan las opiniones de amigos y enemigos y sobre todo las de esos lectores potenciales e invisibles que acaso gocen o reflexionen o padezcan un poco a causa de mis libros. Otro engaño, por supuesto: la ficción que rodea a las demás ficciones. Con la vida toca firmar el mismo contrato que los lectores celebran con las novelas: hacer como si nuestras alegrías y sufrimientos valiesen la pena, como si nuestro trabajo tuviera algún sentido, como si el amor justificara la existencia y el dolor, como si fuésemos inmortales, como si existiera un orden y una justicia sobrehumanas, todo para hacer que corra el tiempo y no aburrirnos demasiado, para matizar alegrías y sufrimientos, triunfos y derrotas, ausencias y retrocesos, y llenar las horas en tanto se consumen las páginas de la vida y nos alcanza al fin la muerte. Una de las especialidades de mi padre era la cirugía de hígado. Y, con mayor precisión, la de la vesícula biliar —la vessica fellea de los latinos—, esa pequeña bolsa con forma de pera en la que se almacenan unos cincuenta mililitros de una sustancia negro-verduzca proveniente del hígado, en una de cuyas paredes se aloja. En contra de la creencia de los antiguos, la bilis sirve para ayudar en la digestión de las grasas y no tiene otros efectos sobre el cuerpo —ninguno, en cualquier caso, vinculado con la depresión o con la abulia—, y solemos fijarnos en ella solo cuando la vesícula se inflama debido a la formación de piedras o cálculos salinos que provocan inflamaciones e infecciones severas. Mi padre, melancólico de cepa, debió extirpar cientos de vesículas biliares a lo largo de su vida, manchándose una y otra vez las manos —o los guantes de látex— con esa sustancia oscura y pastosa de cuya abundancia dependía, según los antiguos, la adscripción a su temperamento. Sin querer sonar determinista, creo que al carácter de mi padre, más a que mi padre mismo, se debió su ardua estancia en el planeta, sus dificultades para asentarse entre los otros, adaptarse en un entorno hostil y encontrar rescoldos de alegría. ¡Qué extraño pensar que un carácter, que un temperamento, nos hace ser quienes somos! ¿Quiere decir esto que nuestra identidad queda atrapada en este esquema y que fuera de él apenas tenemos espacio para movernos? ¿Soy mi carácter? Y, si es así, ¿qué margen de libertad me queda para dejar de serlo, para escapar a los presupuestos de la química y la biología, para aventurarme en otros territorios y salir de mí mismo? ¿No es que solo dejando de ser yo, o al menos ese yo establecido por mi carácter, cuando en verdad me vuelvo yo? ¿No alcanzará uno la mayor de las libertades cuando, en vez de concentrarnos en descubrir quiénes somos, como recomiendan tantas terapias, religiones y manuales de autoayuda, nos esforzamos por dejar de serlo? Pocas palabras más polivalentes y peligrosas como “identidad”. ¡Y cuántos crímenes se han cometido en su nombre! No importa si nos referimos a la identidad individual o, peor aún, a la nacional: en los dos casos nos enfundamos en un corsé que nos constriñe y nos ahoga. Desde principios del siglo XIX nos hemos obsesionado con descubrir —o redescubrir— lo que en verdad somos como si fuésemos arqueólogos que desentierran los cimientos de nuestra personalidad o nuestra nación. No es una coincidencia que el nacionalismo y la psicología vayan de la mano: en uno y otro caso su objetivo es sumergirse en las profundidades para encontrar una joya enterrada que nos reintegre nuestra esencia.

|

DOMENICO FETTI, Melancolia (1589) |

|---|

De Herder a Freud y de Schlegel a Jung, la estrategia se torna equivalente: sacar a la luz el pasado —los traumas de la Historia o de la Familia—, exponerlo ante los otros en la academia, la tribuna o el diván, y volverlo presente. Todo ello revestido de ciencia: de allí el triunfo de la eugenesia o del psicoanálisis. Había que indagar, interrogar y desvelar, como si nuestra misión consistiese en resolver un crimen perfecto. El XIX no fue, como se ha dicho, el siglo de la razón, sino el del Romanticismo extremo: sus adeptos sin duda utilizaban el método científico pero, a diferencia de lo que ocurría con la física o la química, en las ciencias humanas éste no era sino un pretexto para asentar la idea —una ocurrencia, una fantasía— de que en el pasado se hallaban las claves para resolver el presente y el porvenir. Investidos con esta certeza, una alianza de intelectuales, escritores y políticos se dio a la tarea de restituir —de inventar— la identidad de sus países, al tiempo que, en los márgenes de esa misma sociedad, chamanes, gurús y psicoanalistas convencían a sus pacientes de que revelarían sus auténticas personalidades. El nacionalismo militante dio paso a una sucesión de guerras y carnicerías, amparado en la falacia de que unos cuantos rasgos culturales —la lengua, la religión, las costumbres, el paisaje— diferencian a unos grupos humanos de otros; entretanto, médicos y psicólogos se esforzaban por descubrir la naturaleza del yo a fuerza de resucitar las desventuras de la infancia. No quiero decir que los productos de las dos empresas fuesen idénticos: mientras el psicoanálisis y sus derivados apenas provocaron que miles se obsesionasen semanalmente con desempolvar sus cuitas, el nacionalismo provocó dos guerras mundiales, varios genocidios y una larga serie de conflictos todavía irresueltos en un rango que va de Palestina a Cataluña y de Irak a Ucrania. Todo por culpa de la sacrosanta identidad que nos separa a unos de otros. En México, si ya la Independencia se había consumado al calor del programa nacionalista recién importado de Europa, la revolución dio paso a una fiebre por la identidad. Mientras nuestros gobernantes se empeñaban en afianzar solo aquellos valores que fueran auténticamente mexicanos, un brillante grupo de filósofos, escritores y artistas acometía el empeño paralelo de desentrañar el alma nacional. ¡Cuán vacuo suena ahora esa filosofía de lo mexicano que entretuvo a Ramos, Zea o Uranga y que culmina con esa extravagante fantasía que aún se lee obligatoriamente en las escuelas, El laberinto de la soledad! ¡Qué empeño demencial —o pueril— por establecer lo que nos vuelve típicamente mexicanos, es decir, lo que nos separa de los demás habitantes del planeta! ¿Qué significa ser mexicano, francés, malayo o chipriota? Si somos sinceros, no demasiado: haber nacido y crecido en un territorio particular, tener un pasaporte, haber sido adoctrinado para asumir ciertas ideas por encima de otras y haber copiado, de modo más o menos involuntario, las conductas, costumbres y prejuicios de nuestros padres y vecinos. Todo en nuestro tiempo refuerza esta adscripción tribal y primitiva, empezando por las Olimpíadas y los mundiales de futbol con su exaltación de colores, banderas e himnos. En vez de concentrarnos en cuanto nos une con los otros moradores del planeta, los mexicanos no dejamos de pensar en esas diferencias que nos hacen creernos superiores —o inferiores— a los gringos, los alemanes, los guatemaltecos o los chinos. O más trabajadores. O más flojos. O más divertidos. O más hospitalarios. O más desconfiados. O más comelones. O más tercos. No vale la pena aducir en nuestro descargo que empresas semejantes se hayan puesto en marcha en todas las naciones. La reiteración de estos prejuicios suena tan ridícula como esos esfuerzos por clasificar a los individuos de acuerdo con sus tendencias de personalidad. En La tejedora de sombras intenté dar cuenta de los despropósitos de Jung y luego de Henry Murray, el fundador de la “personología”, por establecer divisiones psíquicas claras entre los humanos. Decidido a encontrar esas tendencias psíquicas, uno y otro exprimieron los sueños y delirios de su enamorada común, Christiana Morgan, hasta destruirla. Si de algo han servido estos estudios, exámenes y test ha sido para que empresas —y ejércitos— recluten a miembros más competitivos, aguerridos o, ay, innovadores. En el México de estos años de pólvora, la pregunta sobre la identidad ha adquirido un cariz urgente y siniestro. Al contabilizar las muertes y desapariciones que se han sucedido en estos lustros, muchos se preguntan si acaso somos más violentos o más salvajes que otros pueblos, si algo en nuestra historia o nuestra esencia nos predispone hacia la crueldad y la barbarie. ¿Por qué un país que durante décadas disfrutó de una paz relativa, o al menos de la sensación de una paz relativa, se despeña en una violencia incontenible? ¿Cómo una sociedad que había presumido de un largo periodo de calma se convierte en un caos ingobernable? ¿Qué origina que un lugar donde los delitos más comunes eran el robo o la violencia doméstica diera paso a cien mil muertos y treinta mil desaparecidos? ¿Cómo es posible que el México de antes de 2006 pareciera un oasis de tranquilidad, al menos en comparación con el resto de América Latina, y hoy sea escenario de una guerra civil enmascarada? No se falta a la verdad si se contesta que la culpa es del gobierno de Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 decretó la guerra contra el narco, pero inculparlo no basta para explicar el fenómeno. La intervención del ejército para combatir al crimen organizado resultó contraproducente, al agitar un sistema caótico sin prever las consecuencias: a partir de entonces los grupos criminales se atomizaron y comenzaron a despedazarse —con un altísimo saldo de víctimas colaterales— y la precaria estabilidad del sistema previo, sostenida gracias a una mezcla de tolerancia, corrupción y buena suerte, se hizo añicos. Pero, más allá de la pésima estrategia de nuestros gobernantes, estamos obligados a explorar a fondo esta súbita transformación. Todos los humanos exhibimos una alta propensión a la violencia: quizás, como creía Hobbes, ésta sea nuestra condición natural, modelada por nuestra respuesta evolutiva frente a un entorno hostil, y solo un rígido entramado de autoridad y patrones culturales modera o apacigua nuestros instintos destructivos. En Harvard, Stanley Milgram estudió nuestra propensión a seguir al pie de la letra las órdenes —así sean absurdas, inhumanas o crueles— de cualquier autoridad que consideremos mínimamente legítima: solo una muy pequeña parte de quienes participaron en su experimento tuvieron el valor o la conciencia moral para no dañar a sus semejantes. No mucho después, John Darley y Bibb Latané acuñaron el llamado “efecto del espectador” a partir del homicidio de Kitty Genovese, quien murió debido a la aparente indiferencia de sus vecinos cuando era atacada frente a sus ventanas en un conjunto habitacional en Queens. Philip Zimbardo nos hizo ver, con su experimento de la prisión de Stanford, que la sola idea de encarnar a la autoridad y acceder así a un poder ilimitado nos convierte en monstruos, como demuestran las torturas cometidas en Abu Ghraib o en cualquier separo mexicano. Los métodos y resultados de los tres experimentos han sido cuestionados, pero su resonancia solo se ha incrementado con el tiempo, como demuestra el alud de nuevos libros y películas sobre ellos. Sus resultados nos describen como seres volubles e influenciables: basta que alguien nos otorgue un poder sin paliativos —como el que disfrutan los miembros del ejército o los sicarios de los cárteles— para convertirnos en bestias sanguinarias. A diario presenciamos en México esta violencia sin cuartel. Y, si bien tendríamos que desentrañar los motivos y las causas de cada caso concreto, en general responden a la ausencia de esos marcos sociales y simbólicos para frenar nuestros impulsos destructivos. Imposible hallar una solución única al caos que nos rodea, pero habría que empezar por instaurar por doquier, en las escuelas y fuera de ellas, una educación que difunda y refuerce la idea —la suprema fantasía social— que nos lleva a creer que una vida vale lo mismo que cualquier otra. En vez de ello, la empatía ha sido paliada o adormecida por el poder y sus propagandistas: el número de crímenes que nos rodean se ha vuelto tan amplio, y su difusión tan cotidiana, que apenas hay manera de distinguir las historias personales en medio de las cifras. No, los mexicanos no somos peores que los ruandeses o los serbios o los croatas o los sudaneses o los alemanes o los japoneses, nada en nuestra precaria identidad nos conduce hacia la tortura o las desapariciones forzadas, pero las condiciones sociales y políticas que hemos creado sí son responsables de los asesinatos y las desapariciones perpetrados en estos años. A un régimen de por sí corrupto, con un endeble estado de derecho y un sistema de justicia que garantiza tanto la impunidad como la tortura, sumamos la guerra contra el narco, en la que hemos sido obligados a combatir a los grupos organizados que producen y trafican drogas para evitar que ciudadanos adultos se hagan daño a sí mismos. Escandaliza que la legalización y reglamentación de las drogas —de todas las drogas— no sea una de nuestras prioridades, que no haya miles manifestándose en las calles, que el tema apenas roce el debate público o se concentre en la marihuana. Es ridículo que esta discusión quiera centrarse en el carácter pernicioso —o no— de las drogas en vez de preservar la libertad individual. De poco han servido alegatos como éste: la guerra contra el narco ha convertido a nuestro país en un cementerio. Un camposanto con miles de cadáveres insepultos y olvidados. Un país que requiere no una, sino miles de autopsias. A nadie le atrae el ejercicio: las anatomías son siempre aborrecibles. ¿Quién querría a uno de sus seres queridos sometido a una carnicería semejante? Mejor ignorar las causas de la muerte que investigarlas mediante un procedimiento tan cruel, al menos para quien lo contempla. Gracias otra vez a Paré y Vesalio, reunidos por única ocasión, las autopsias se transformaron en instrumentos imprescindibles para buscar la verdad. El 30 de junio de 1559, Enrique II de Francia convocó una serie de justas en la Place des Vosges para celebrar el Tratado de Cateau-Cambrésis y el enlace entre su hija Isabel y Felipe II de España, su proverbial enemigo y nuevo aliado, el cual no se dignó asistir al matrimonio aduciendo que un rey no persigue damiselas. En el tercero de los lances —antes Enrique había vencido a los duques de Nemours y de Guisa—, la pica del caballero Gabriel de Montgomery, capitán de la guardia escocesa, atravesó el yelmo del rey y se incrustó en su cráneo. La tragedia confirmaba la profecía del astrólogo real, Michel de Nostradamus, quien en una de sus cuartetas había pronosticado:

Le lyon jeune le vieux surmontera

En champ bellique par singulier duel,

Dans cage d’or les yeux lui crèvera

Deux classes une, puis mourir, mort cruelle.

El león joven era el delfín, entonces de quince años, quien ascendería al trono con el nombre de Francisco II; el viejo, el propio Enrique II; y la jaula de oro, el yelmo real.

El experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram

La reina Catalina de inmediato hizo comparecer a los médicos y cirujanos de la corte, Paré entre ellos. Conducido al Hôtel de Tournelles, el rey volvió en sí y se arrastró hasta una de las habitaciones superiores. Si bien los médicos consiguieron arrancarle algunas astillas, quedaron convencidos de que muchas otras debían hallarse en el cerebro. Para reconstituir el ángulo de entrada de la pica, Catalina ordenó ajusticiar a cuatro criminales, cuyas cabezas fueron entregadas a los cirujanos. Siguiendo a Galeno, unos pensaban que, ante la ausencia de una fractura en el cráneo, había posibilidades de que el rey se recuperase; curtido en una larga carrera militar, Paré sabía que el soberano no tendría salvación. Alertado del percance, Felipe II envió a París a su médico personal, que no era otro que Vesalio. El anatomista y el cirujano se encontraron por única vez. ¿De qué hablaron? ¿Tal vez de técnicas quirúrgicas o de sus distintas concepciones del cerebro? Ambos coincidieron en que no había mucho qué hacer y el rey murió el 10 de julio de 1559. Contrariando las costumbres de la época, la reina Catalina autorizó que el cadáver de su marido fuese sometido a una autopsia que, si bien no fue la primera, se convirtió en la más relevante de la historia. Imaginemos a los dos genios mientras trepanan el cráneo real, observan las magulladuras del cerebro, constatan que la lanza no lo ha perforado y concluyen que la concusión posterior, ubicada en el lóbulo occipital y el cerebelo, es la causa del fallecimiento. Un triunfo para la ciencia y un hito en la investigación forense. Como el cuerpo del rey, México requiere una autopsia semejante. Una anatomía que nos revele el modo en que destruimos el país en estos años. Pero preferimos olvidar o atrincherarnos en nuestra indiferencia antes que perseguir la verdad. A casi dos años de la tragedia, seguimos sin saber por qué alguien ordenó desaparecer o asesinar a los 43 de Ayotzinapa. Seguimos sin saber por qué alguien pretendió borrar la memoria de sus cuerpos. Seguimos sin saber dónde están los cuerpos de veinte o treinta mil desaparecidos. Y seguimos sin saber cómo o por qué otros noventa o cien mil han sido asesinados desde el inicio de la guerra contra el narco. Un feroz decreto, semejante al impuesto por Creón en Tebas, nos impide cumplir el rito que nos torna en verdad humanos: el derecho a sepultar a nuestros muertos. La noche del sábado 3 de agosto de 2014, mi madre, mi hermano, mi mejor amigo, mi mujer y yo regresamos a la funeraria para recoger las cenizas de mi padre, conservadas en una urna de alabastro que permaneció con nosotros durante el domingo. Después de cumplir con los trámites correspondientes, el lunes acudimos al Panteón Español. Incluso nosotros, tan poco afectos a los duelos públicos, estábamos conscientes de que se imponía una ceremonia. Contrariando mi ateísmo, propuse una misa: mi padre era católico y había que respetar su fe. No invitamos más que a nuestros familiares más cercanos y a unos pocos amigos. El día era cálido y luminoso, o eso recuerdo ahora. Mi madre, mi hermano, mi mujer y yo nos adentramos en la calzada principal, flanqueados por las tumbas y monumentos de las familias de origen español que fundaron el cementerio y nos adentramos en la iglesia, una estructura burdamente gótica, con un par de vitrales y esculturas anodinas.

JEAN-JACQUES PERRISSIN, Le tournoy ou le Roy Hery fut blessé a mort,

le dernier de Iuin 1559

Colocamos la urna frente al altar y salimos a recibir a los invitados, quienes se habían acomodado en las bancas de piedra de la calzada. Cerca del mediodía nos dirigimos de vuelta a la iglesia. Mi madre, mi hermano, mi mujer y yo nos sentamos en la primera fila. No tengo un solo recuerdo de la ceremonia: una misa como tantas, idéntica a las que presencié de niño en mi escuela marista. Recogí la urna y, flanqueado por mi hermano y por mi madre, recorrimos calles y avenidas —el Panteón Español está diseñado en cuarteles como una ciudad virreinal— hasta el mausoleo de la familia. El sol se había vuelto picante y su reflejo sobre las lápidas casi nos cegaba, o eso pienso hoy. El sepulcro, donde yacen los cadáveres, huesos y cenizas de varios miembros de mi familia paterna, sobresale por la escultura en mármol que la preside: una joven vagamente identificada con la Virgen que permanece de hinojos ante un rosal en flor. Según la leyenda, la modelo de Ponzanelli fue mi abuela, Matilde Estrada de Volpi, por quien mi padre sentía veneración. Uno de los empleados del cementerio abrió la puerta metálica mientras los invitados se acomodaban en torno al monumento. Como conté antes, yo llevaba una pequeña bocina, la conecté a mi teléfono y escuchamos la canzonetta del concierto para violín de Chaikovski. Ninguno de los tres lloró. Aguardamos en silencio a que las últimas notas se perdieran en el aire. Bajé la escalerilla, mi hermano me entregó la urna y yo la deposité en el sitio reservado para mi padre. De vuelta en la superficie, di las gracias a los invitados y nos encaminamos rumbo a la salida, en medio de las tumbas, bajo la severa luz del sol. Abandonamos la ciudad de los muertos y nos internamos de nuevo entre los vivos.

Ciudad de México, enero-diciembre, 2015