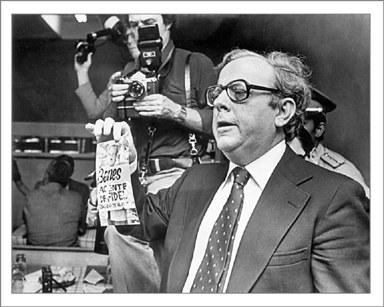

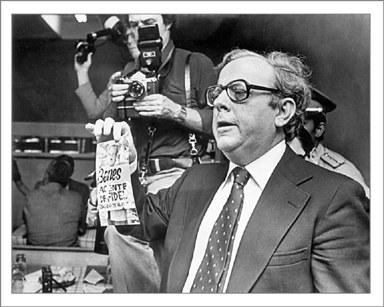

Bernardo Benes durante una reunión con presos políticos cubanos en La Habana. Muestra un cartel que dice “agente de Fidel” para demostrar que sus esfuerzos por liberar a los presos no fueron bien recibidos en Miami.

Por la ventana de la avioneta, Bernardo Benes distinguía en la oscuridad los contornos de las palmeras distantes. El avión estaba a punto de aterrizar en un pequeño aeropuerto militar de La Habana. Sus pensamientos se agitaban, sus emociones oscilaban como un péndulo, y la ansiedad lo embargaba. ¿Cómo encontraría a su querida Habana? ¿Qué sucedería con él, con su misión? No era así como había imaginado el regreso a Cuba. Cuando Benes se había ido en 1960 era un abogado de veinticinco años, convencido de que a Castro había que derrocarlo por la fuerza. Retornaba en 1978, a los cuarenta y tres, un prominente banquero de Miami en misión de paz.

El avión ruso que lo llevaba tocó pista. Ahora las palmeras se veían gigantescas y perfectamente claras. Benes bajó los escalones primero, seguido de algunos de los aliados más cercanos de Castro, y enseguida se sintió aplastado por el olor, esa mezcla pegajosa y sofocante de salitre y vapores de diésel tan característica de La Habana.

Eran las nueve de la noche, y una persistente llovizna le empañaba la visión. Diez Mercedes-Benz los esperaban. Demasiados carros, pensó Benes. Junto a uno de los autos había hombres uniformados. La brisa mecía las palmeras, y el sonido susurrante de las hojas bajo la lluvia le recordó que, en efecto, estaba en casa.

Aguantó la respiración para no llorar. No tenía tiempo para sentimentalismos. En su despacho del Palacio de la Revolución, Fidel Castro aguardaba.

EL INCREÍBLE CAMINO que llevó a Benes de regreso a Cuba había comenzado seis meses antes, durante una vacación familiar en Panamá. Desayunaba con su mujer y sus hijos en el hotel Panamá Hilton en agosto de 1977 cuando un camarero se acercó a la mesa con un recado. Alguien quería hablarle. Urgente.

Lo llamaba por teléfono Alberto Pons, un amigo comerciante a quien Benes había conocido durante sus frecuentes viajes a Panamá. Los dos tenían opiniones radicalmente opuestas sobre Cuba. Pons, que salió de Cuba en 1953 y había desempeñado varios cargos en el gobierno panameño de Omar Torrijos, era amigo de algunos funcionarios de la embajada cubana en Panamá. Benes se había establecido en Miami, junto con los miles de emigrantes que habían comenzado a huir del régimen de Castro en 1959. Los únicos funcionarios que contaba entre sus amigos eran electos y por lo general vivían en Washington, D.C.

A Pons no se le escapaban esas diferencias, pero también sabía que ambos compartían la pasión por Cuba. Y por eso llamaba: Dos de sus amistades cubanas habían viajado a Panamá y querían conocer a Benes. Pons imaginaba que cualquier misión que tuviesen en mente requeriría generosidad de espíritu y mucho valor. Sabía que Benes poseía los dos.

Bernardo, hay unos cubanos aquí que quieren verte. ¿Puedes almorzar con nosotros hoy a la una?

Seguro, respondió Benes, pensando que su amigo había organizado una reunión informal con emigrantes como él.

Como si le adivinara el pensamiento, Pons lo corrigió. Cubanos de Cuba, no de Panamá.

Benes hizo una pausa. ¿Para qué querrían hablar con él cubanos comunistas?

Benes era lo que se considera un hombre próspero y con buenas relaciones. Era vicepresidente de la junta del Continental National Bank de Miami y tenía perspectivas de ascenso en el partido demócrata, con amigos en puestos importantes; los representantes federales Dante Fascell y Claude Pepper habían visitado su casa de Miami Beach a compartir cocteles. El año anterior, había sido director de asuntos hispanos de la campaña de Carter en la Florida y había sido invitado a la fiesta íntima en Atlanta con la que Carter celebró su elección, y luego a la toma de posesión en Washington.

Su pelo rojo, rostro pecoso y fe judía ayudaban a Benes a moverse con facilidad entre los poderosos de Miami. Su acento cubano y su carácter campechano lo hacían sentirse cómodo entre sus compatriotas, discutiendo en voz más alta que los demás si era preciso, repartiendo abrazos más largos y fuertes que la mayoría, fumando sus puros mientras hablaba de regresar a una Cuba libre algún día. En un día cualquiera, su secretaria podía concertarle lo mismo una cita con el editor del Miami Herald que una reunión con un obrero que necesitaba ayuda económica para mandar a su hija a la universidad. Si alguien andabo buscando un cubano con acceso a la Casa Blanca y a la comunidad exiliada en Miami de los años setenta, Bernardo Benes era su hombre.

Pero Benes era también un gusano confeso. Durante años había ayudado a financiar operaciones encubiertas de exiliados que intentaban infiltrarse en la isla para iniciar revueltas internas. Había recaudado dinero para construir un monumento a los exiliados cubanos muertos durante la invasión de Bahía de Cochinos, y había testificado contra Castro ante el Congreso. No le cabía duda de que el gobierno cubano también conocía esta faceta de su activismo político.

Picado por la curiosidad, Benes accedió a reunirse con los cubanos en Panamar, su restaurante favorito. Quince minutos después de la hora acordada llegaron, acompañados de Pons. Uno era de porte ligero y compacto con cierto aire de aristocracia; los otros eran fornidos y de baja estatura. Todos vestían ropa de calle. Eran amables y Benes se sintió relajado, como entre amigos, y eso lo sorprendió. A fin de cuentas, éste era exactamente el tipo de hombres que los cubanos de Miami temían y despreciaban; hombres de Castro. El tipo de hombres que habían ayudado a Castro a tomar el poder y mantenerlo por dieciocho años, llevando a sus enemigos al paredón de fusilamiento. Castro y sus hombres, éstos que Benes tenía enfrente ahora, habían desolado una nación próspera, donde el peso cubano llegó a valer igual que el dólar norteamericano.

Aun así, durante tres horas Benes tomó cerveza y comió langosta y corvina fresca con los cubanos, recordando los viejos tiempos, amistades en común y los años en la universidad. Pons pagó la cuenta. Al final de la comida, Benes, todavía sin saber bien qué querían, accedió a un nuevo encuentro esa noche en casa de Pons.

El amanecer del día siguiente encontró a los cinco hombres conversando y tomando whisky en la sala de Pons. En diez horas lo habían discutido todo, desde el embargo de Estados Unidos contra Cuba hasta los éxitos de la comunidad de exiliados cubanos en Miami. A medida que la noche y la madrugada avanzaban, Benes tuvo la impresión de que los cubanos lo estaban midiendo, juzgando su carácter, examinando su personalidad. Era obvio que querían un acercamiento a la comunidad de cubanos en Miami, que deseaban discutir las formas de reunificarse como pueblo, y querían que Benes fuese su emisario. Benes, por su parte, quería saber cuándo Castro estaría dispuesto a perdonar a sus antiguos enemigos y liberar a los presos políticos. Y lo que era igualmente importante, ¿cuándo se permitiría a los cubanos volver a su querida tierra? Pero no lo preguntó. Dejó las preguntas para la próxima reunión, que los hombres le aseguraron tendrían pronto.

LA FAMILIA Y la patria eran lo más importante en la lista de prioridades de Benes. Su padre, Boruch Benes, nunca había superado su nostalgia por la tierra y la familia que abandonó cuando, a los diecisiete años, salió de Rusia a bordo de un carguero rumbo a Cuba para escapar de las miserias de su vida. En Rusia se había visto obligado a comer raíces comestibles en los bosques que rodeaban su pueblo. Llegó a La Habana en 1923, con $20 en el bolsillo. Con ese dinero compró tela para hacer pañuelos, ya que aunque no tenía oficio, sabía coser y sabía vender. Para el joven Boruch, Cuba —que disfrutaba aún de su bien ganada independencia de España hacía sólo dos décadas— era un sitio donde todo parecía posible, aun para un inmigrante judío que no hablaba español.

Con la ganancia de los pañuelos, Benes padre compró más tela para hacer camisetas baratas. También se vendieron en el acto. En unos meses tenía un rentable negocio de ropa interior que llegó a hacerlo rico. Aprendió español, se cambió el nombre de Boruch a Boris, se casó con Dora Baikowitz, inmigrante lituana judía, y tuvieron tres hijos; Bernardo era el menor.

Pese a su prosperidad, ser judío en la Cuba de los cuarenta no era fácil para los Benes. La madre de Bernardo contrató a un profesor de yiddish e historia hebrea que viajaba todos los miércoles de La Habana a Matanzas —unas dos horas por carretera— para mantener a sus hijos en contacto con sus raíces. Como en Matanzas no había sinagoga, el hogar de los Benes se convirtió en el lugar de reunión de los escasos judíos de la ciudad y de los que pasaban rumbo a otras provincias. Bernardo y sus hermanos, de piel blanca y pecosa y cabellos rojos, lloraban cuando sus amigos los veían tan diferentes que les decían que Cuba era para los cubanos y no para extranjeros como ellos. El padre los consolaba recordándoles que no tenían motivo de queja. Comparada con otros países, como la Unión Soviética, donde la guerra, el hambre y, peor aun, el comunismo separaban a las familias, Cuba era un país hermoso, maravilloso, lleno de oportunidades y prosperidad. Un mensaje que Bernardo se tomó a pecho.

Bernardo se interesó en la política desde que, alrededor de los trece años, leyó un artículo en una revista sobre un ministro del gobierno democráticamente electo de Ramón Grau San Martín que había desfalcado la hacienda pública para pagarse sus lujos. El joven Bernardo se indignó y comenzó a notar otros casos de corrupción que la prensa publicaba.

Entonces, en marzo de 1952, Fulgencio Batista, ex sargento del ejército que había sido presidente en los años cuarenta, depuso al gobierno de Carlos Prío Socarrás mediante un golpe de estado. El golpe se consideró un significativo vuelco del trayecto democrático que el país había desarrollado por casi doce años. La oposición a Batista creció poco a poco entre la clase media y los estudiantes universitarios. Y llegó a su tope en julio de 1953 cuando Fidel Castro, un abogado de veintisiete años, y un grupo de jóvenes atacaron un cuartel militar en Oriente, la provincia del extremo este de la isla. Castro y sus hombres fueron derrotados, y a él lo mandaron a la cárcel. Pero en 1955 Batista concedió una amnistía y liberó a todos los presos políticos, incluido Castro, que inmediatamente se fue a México a reagrupar sus fuerzas y regresó con un ejército guerrillero a derrocar al gobierno.

Siguieron tres años de trastornos en la isla. Manifestaciones y protestas contra Batista surgían por todas partes. La oposición ponía bombas en bares y teatros, y se oían disparos en medio de la noche. Benes no participó en las protestas violentas. Lo suyo era recaudar dinero y se convirtió en tesorero del Directorio Revolucionario Estudiantil, uno de los grupos que combatían a Batista.

EL 31 DE diciembre de 1958, Batista huyó. Acto seguido, Castro declaró su victoria. Benes se alegró, pensando que se reanudaría la democracia tan pronto los últimos vestigios de guerra y su retórica se apagaran. Pensó también que continuaría su trabajo de abogado empresarial —para entonces tenía veinticuatro años, estaba casado y ganaba más de $20.000 al año, una fortuna en esa época—, y el curso de su vida —yendo a juegos de pelota por las noches y jugando póquer con sus amigos los sábados.

Benes se entusiasmó tanto con el nuevo régimen que empezó a trabajar de asesor legal del Ministerio de Hacienda de Castro. Su padre le advertía que Castro era comunista. No digas eso, papá, le respondía un tanto molesto.

Luego vinieron los juicios sumarios y, para horror de Benes, las ejecuciones televisadas de contrarrevolucionarios y el arresto y prisión de Húber Matos, admirado comandante de la revolución que se atrevió a discrepar de las tendencias comunistas de Castro. Ya en marzo de 1959 el gobierno empezó a confiscar negocios privados. Un año más tarde, al padre de Benes lo desalojaron de la oficina desde donde dirigía su negocio textil. Tuvo que irse tan deprisa que ni siquiera lo dejaron llevarse las fotos de sus hijos de encima del escritorio.

Al mes de la confiscación del negocio de su padre, un viernes de noviembre de 1960, Benes salió de su bufete con su portafolio, que contenía sólamente un pasaje a Miami, su identificación oficial, y una visa norteamericana que había pedido y recibido hacía tiempo. Atravesó el aeropuerto como si fuese un funcionario del gobierno en una investigación. Nadie lo detuvo al abordar el avión a Miami. Como su padre, escapaba de su país natal solo y con poco dinero, $215 cosidos en la hombrera del saco. Y, como su padre, se iba con el corazón roto.

Como se fue un viernes, la ausencia de Benes pasó inadvertida de las autoridades. Al día siguiente, su mujer y su hijo, que también tenían visa norteamericana, se le unieron en Miami, pero Benes nunca olvidó cuánto los había extrañado en esas pocas horas de separación y cuánto había temido perderlos. Resolvió, durante sus horas de soledad en un hotel de Miami Beach, no permitir nunca que la política o la guerra lo mantuvieran separado de sus seres queridos. Sus padres y hermanos pronto se le unieron en Miami.

En los años siguientes, Benes se concentró en ganarse la vida. El joven burgués, que apenas unos años antes había dejado la Universidad de Maryland porque los colchones eran muy duros, empezó a trabajar como un empleado más en el banco Washington Federal Savings and Loan, ganando $65 a la semana. En seis meses había ascendido a la vicepresidencia del banco.

EN MIAMI, BENES se convirtió en un ejemplo viviente del éxito de la comunidad cubana exiliada. Era director de un programa de préstamos para la vivienda destinado a América del Sur, Central y el Caribe que convirtió a miles de pobres en propietarios de casas, y ayudó a iniciar la rama hispana de Big Brothers and Big Sisters of America, especializándose en adiestrar mentores para refugiados. Su fotografía y su nombre salían en los periódicos locales casi semanalmente, en artículos que iban desde lo que le gustaba hacer los domingos de verano hasta lo que opinaba del sistema de salud del país.

Cuba, sin embargo, nunca se alejaba de sus pensamientos, y con los años esas ideas evolucionaron. Dejó de creer en la guerra como solución viable. Ante la inercia de sucesivos gobiernos norteamericanos hacia el gobierno de Fidel Castro, Benes llegó a la conclusión de que la mejor táctica para los exiliados cubanos era depender sólo de sí mismos. Después de todo, los cubanos habían llevado a Castro al poder. Quizás los mismos cubanos tendrían que quitarlo. Y tal vez la mejor manera de enmendar los males cometidos por Castro era acercándosele, hablando con los que lo rodeaban, no enemistándose con ellos.

Pero Benes necesitaba una plataforma. No podía, así como así, pactar una reunión con un funcionario cubano para instigar el derrocamiento de Castro. Lo que buscaba era un tema, un tópico no muy controversial que lo acercara al círculo íntimo de Castro.

Benes halló su causa el día en que un amigo le pidió ayuda para comprar un anuncio a toda plana en el Miami Herald a fin de divulgar la situación de los presos políticos en Cuba. Benes tenía buenos contactos en el periódico que estaba seguro le darían un descuento. En esos momentos la comunidad exiliada estaba insatisfecha con la falta casi total de cobertura de los asuntos cubanos en el periódico. Algunos incluso se habían encadenado a las columnas de mármol a la entrada del periódico para exigir la publicación de noticias sobre los presos.

Benes acompañó a su amigo y, mientras lo escuchaba exponer el caso ante los ejecutivos del periódico, se asombró de la pasión con que argumentaba a favor de la libertad de personas que ni siquiera conocía. Benes había oído relatos sobre los presos cubanos —hombres aislados por meses en celdas tan pequeñas que vivían agachados, y palizas casi diarias a otros que incluso habían luchado junto a Castro—, pero por alguna razón no había adoptado su causa.

No es que fuese indiferente al dolor. Benes sabía del dilema de decenas de exiliados que ansiaban viajar a Cuba a visitar por última vez a una madre enferma o a sepultar a una abuela. Había intervenido en ocasiones mediante sus contactos en Washington, pero la respuesta era siempre la misma. Ni Benes ni nadie podía hacer nada por las familias. Los cubanos que se habían ido de la isla no eran bienvenidos.

Eso le molestaba a Benes, que vivía rodeado de familia y no se imaginaba cómo se sentiría si su padre hubiese muerto en Cuba, lejos de él. Mientras daba vueltas en su cama desvelado algunas noches, pensando en los presos y el sufrimiento de sus familiares en Miami, una idea se perfiló en su mente. No podía cambiar el gobierno de Castro, ni aliviar la tensión entre los dos países. Pero quizás pudiese hallar una vía para liberar a los presos políticos y a la vez facilitar los viajes entre Cuba y Estados Unidos para reunir a las familias cubanas.

Así, cuando se encontró con Jimmy Carter por primera vez durante una reunión de campaña en la Florida en 1976 y Carter le expresó su preocupación por los presos políticos cubanos y le comentó que la prohibición de viajar a la isla debería levantarse, Benes se dio cuenta en el acto de que tenía que ayudar a que este bien intencionado dueño de una finca de maní de Georgia llegara a la Casa Blanca.

CUANDO BENES REGRESÓ de Panamá en 1977, tras su encuentro con los cubanos, estaba entusiasmado pero temeroso. Hablar con funcionarios cubanos en países extranjeros le parecía de alguna manera antinorteamericano, incluso anticubano. Sabía que muchos de sus compatriotas exiliados no lo aprobarían. La guerra aún prevalecía en la mente de la mayoría de los líderes exiliados, y Castro era el enemigo incuestionable. No obstante, la idea de reunirse con agentes cubanos intrigaba a Benes. Se sentía importante, elegido en el sentido bíblico. Como hombre profundamente religioso y estudioso de la historia, tenía un agudo sentido de las formas inesperadas en que las vidas personales y la historia en ocasiones se cruzan. Será el destino, pensó, que Castro haya decidido tender una rama de olivo precisamente ahora, cuando Benes era, según lo había ungido el Miami Herald, uno de los ciudadanos más influyentes del sur de la Florida. Quizás pudiera desempeñar un papel. Pensaba que si movía sus fichas bien, este acercamiento por parte de los cubanos podría llevar a cambios fundamentales en el gobierno de Castro. Estaba seguro de no tener nada que perder y tal vez mucho que ganar. Decidió compartir los detalles de su encuentro en Panamá con su socio del banco, Carlos “Charles” Dascal, otro judío cubano que se había ido de Cuba en los sesenta.

Benes quería que otra persona también supiera de la reunión en Panamá, alguien con quien discutir sus ideas y que, de ser necesario, sirviese de testigo de sus intenciones desde el principio. Llamó a un amigo que trabajaba para la CIA y le dio los nombres de sus compañeros de almuerzo —José Luis Padrón, Amado Padrón y Antonio “Tony” de la Guardia— y su descripción física. En menos de ocho horas, el hombre de la CIA estaba ante el escritorio de Benes en el banco con noticias sorprendentes. Los hombres no eran funcionarios consulares, le dijo a Benes. Dos de ellos formaban parte del círculo íntimo de Castro, a los que confiaba a menudo misiones delicadas, secretas y sumamente importantes en el extranjero.

Benes se asombró. Estos eran precisamente los hombres con los que deseaba entrar en contacto. El agente lo instó a que prosiguiera el diálogo y llevara notas. Trasladaron su caso al FBI, donde le dijeron que reportase sus encuentros con los cubanos a un agente mexicanoamericano cuyo nombre de guerra era “Taco”. Para mantener en secreto la identidad de Benes, los cubanos también le pusieron un sobrenombre: Benito. El cónsul de Cuba en Kingston, Jamaica, Ramón de la Cruz, sería el contacto. A través suyo se concertaron reuniones en Nassau, Ciudad de México, Kingston y Panamá. Mediante su amigo el representante Fascell, Benes acudió también a la Casa Blanca y pasó el mensaje de que Castro deseaba conversar. El mensaje fue transferido a miembros del Consejo Nacional de Seguridad. Con escaso entusiasmo y sin esperanzas de acuerdo sustancial, Benes recibió una aprobación tácita, aclarándole que no representaba al gobierno norteamericano, sino que actuaba por su cuenta, como cubanoamericano.

Sin embargo, cada vez que Benes regresaba de una reunión, compartía sus notas con los encargados del caso en el FBI en Miami y Washington y reportaba ante su principal contacto en el Departamento de Estado, Peter Tarnoff, mano derecha de Cyrus Vance, el secretario de estado.

EN EL VERANO de 1977, en lo que Benes y Pons se reunían en secreto con los cubanos, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba daban los toques finales a un acuerdo para abrir lo que llamaron “secciones de intereses” en los respectivos países. Las secciones de intereses eran poco menos que embajadas, destinadas a que ambos países mantuvieran relaciones aunque oficialmente no las tenían. Los últimos diplomáticos norteamericanos se habían ido de Cuba apresuradamente en enero de 1961 cuando Castro calificó en un discurso a la embajada de Estados Unidos en La Habana como un “nido de espías” y exigió que redujera su personal. Mientras los diplomáticos recogían para irse, se formó una multitud alrededor del edificio: cubanos desesperados en busca de visa que pedían que les acuñaran los pasaportes antes que los últimos norteamericanos se fueran para siempre.

Había pasado mucho desde entonces. Años de antagonismo, aislamiento y embargo económico no habían dado los resultados esperados: una apertura de Castro, un gobierno democrático en una isla apenas a noventa millas de Estados Unidos— demasiado cerca para ser una nación enemiga. En su lugar y para disgusto de Estados Unidos, Castro se había vuelto una especie de padrino de la izquierda, enviando tropas bien entrenadas a Angola y Etiopía, así como financiando operaciones encubiertas en América Latina para combatir al imperialismo.

Al mes de tomar posesión, el presidente Carter le entregó a su equipo del Consejo Nacional de Seguridad una lista de países con los que deseaba reanudar relaciones diplomáticas plenas; Cuba encabezaba la lista. En esa misma época, el gobierno cubano propuso, y Washington se apresuró en aceptar, una serie de reuniones sobre derechos de pesca y límites marítimos. A pesar de su alcance limitado, esas reuniones secretas, efectuadas en Nueva York y La Habana, marcaron un hito. Aunque los dos gobiernos habían firmado otros tratados en años anteriores, estas conversaciones significaban la primera vez desde 1961 en que representantes de Estados Unidos y Cuba se sentaban frente a frente en un clima al parecer conducente a un diálogo sobre los verdaderos problemas que dividían acremente a los dos países.

En la primera reunión, el 24 de marzo de 1977, en un salón del Hotel Roosevelt de Nueva York, los funcionarios norteamericanos comenzaron por plantear las esperanzas de su gobierno: la liberación de presos cubanos y norteamericanos de las prisiones de Cuba y la retirada de tropas cubanas de África. Los cubanos respondieron que habían accedido a tratar sólo cuestiones marítimas, y ahí quedó el asunto, pero no por mucho tiempo. La segunda ronda de conversaciones tuvo lugar en abril, en La Habana.

La agenda de Carter era clara. Le importaban profundamente los derechos humanos y quería que en ellos se centraran las relaciones de Estados Unidos con el mundo, Cuba incluida. Al inicio de su gobierno, subrayó que la liberación de presos políticos era el elemento clave de su política hacia Cuba. Levantó las restricciones de viaje a la isla y permitió a los exiliados llevar dinero a sus familiares allá —parte de una amplia estrategia de su gobierno para mostrar que la mentalidad de Guerra Fría ya no dictaba todas las decisiones de política exterior de la Casa Blanca.

Los motivos de Cuba eran menos claros. Castro había dicho que deseaba mejores relaciones con Estados Unidos y la suspensión del embargo que por casi dos décadas afectaba la economía del país. Pero nunca había hecho el tipo de concesiones políticas que le permitieran a Estados Unidos poner en práctica una política más benigna hacia Cuba. Es más, para avivar el fuego ideológico de la revolución, necesitaba que Estados Unidos mantuviera su antagonismo hacia Cuba. Nada unía más a un pueblo que la resistencia contra un enemigo poderoso e inflexible. Sin embargo, después de años de lidiar con gobiernos inamistosos, Castro quizás estaba preparado para tender una rama de olivo, y Carter podría parecerle el presidente norteamericano apropiado para negociar. Las negociaciones eran importantes porque el gobierno cubano quería depender menos de la Unión Soviética, que complementaba la economía cubana a un costo de $8 millones diarios. Cortejar a los exiliados era crucial, pues Castro sabía que la Casa Blanca no adoptaría una iniciativa que alienara a los cubanos de Miami. En última instancia, deseaba reconocimiento, un demorado pero todavía crucial gesto de aprobación de sus vecinos del norte.

La jugada política tenía cierta lógica en ese momento. Tras dieciocho años en el poder, Castro consideraba que la revolución y su reputación eran sólidas. Era líder del Movimiento No Alineado y, por extensión, de gran parte del Tercer Mundo. Ya no enfrentaba una visible oposición interna, pues la mayoría de sus opositores estaban muertos, encarcelados o exiliados. Sus expertos de inteligencia le decían que las opiniones políticas de los exiliados no eran monolíticas; muchos estaban deseosos de respaldar cualquier iniciativa que los acercara a la familia y el país dejados atrás. En fin, Castro debió de haber concluido que no tenía nada que temer de una comunidad envejecida y ocupada en transformar la pesadilla del exilio en el sueño norteamericano. Podía negociar con Estados Unidos y la comunidad exiliada desde una posición de poder y magnanimidad. Sólo necesitaba un intermediario, una persona que entendiese su mensaje y lo trasmitiera al pie de la letra.

A PRINCIPIOS DE 1978, los hombres que originalmente habían contactado a Benes en Panamá dijeron que había llegado la hora de que se reuniera con Castro. Aunque esa posibilidad no se había planteado antes, Benes no se sorprendió. No importaba cuántas veces hablase con Padrón y de la Guardia y cuántas veces concordaran en la necesidad de mejorar las relaciones entre los cubanos de ambos lados del estrecho, Benes sabía que nada se lograría sin la intervención personal de Castro. Su viaje se programó para el 12 de febrero. El día señalado, Benes y Dascal viajaron primero a Kingston, Jamaica, donde un Mercedes negro los llevó a la casa del cónsul cubano, que llevaba meses sirviendo de contacto. Allí un agente cubano le dio a Benes una peluca negra y un bigote negro y le tomó una foto sin sus espejuelos de lentes gruesos. En treinta minutos, Benes y Dascal tenían pasaportes nuevos. Al atardecer, acompañados por Padrón y de la Guardia, abordaron un avión ruso de dieciséis plazas. Dos horas más tarde, el avión aterrizaba en Cuba.

El trayecto al Palacio de la Revolución, donde Castro aguardaba, duró menos de quince minutos por las calles casi desiertas de La Habana. Antes de darse cuenta de dónde estaba, Benes oyó un ruido fuerte, y la puerta de un garaje, oculta al final de una leve rampa, se abrió de repente. Él y Dascal salieron apresuradamente del auto y fueron conducidos hacia un elevador, flanqueados por Padrón y de la Guardia.

Subieron en silencio hasta el tercer piso y salieron a un pasillo. Una puerta a la izquierda de Benes se abrió por dentro. Enmarcada por la luz de la habitación, apareció la figura uniformada de Fidel Castro.

¿Cómo está, Benes?, preguntó Castro, terminando de abrir la puerta.

¿Cómo estás, Fidel?, respondió Benes, tuteándolo a propósito.

Castro le ofreció un tabaco.

Benes intentó hacer un chiste: Vine a cobrar el millón de dólares que nos quitaste cuando confiscaste el negocio de mi padre.

Nadie se rio.

Es una broma, dijo Benes, mirando a su alrededor. Castro sonrió desganadamente.

Se sentaron frente a frente en sillones de piel y, sin más, comenzaron a discutir la necesidad de mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y las esperanzas que Castro había depositado en Carter, a quien elogió por sus creencias religiosas y su interés en los derechos humanos. Aunque Castro había calificado la religión organizada de amenaza a la revolución, se había educado con los jesuitas y aún decía respetar, incluso admirar, a líderes, como el presidente Carter, que estaban guiados por los principios de la fe.

El despacho de Castro carecía de toques personales, notó Benes. Los muebles eran sencillos, de madera y piel. Todo parecía ser de diferentes tonos del color café, y había varios estantes atestados de libros. La reunión terminó tarde. Castro expuso sus puntos de vista. Se acordó que Benes volvería.

A lo largo del año siguiente, Benes viajó secretamente a Cuba catorce veces. El cónsul cubano en Jamaica concertaba las reuniones, las cuales se convirtieron en sesiones maratónicas de ocho a diez horas de conversaciones amistosas y relajadas. En una ocasión, Benes notó que Castro usaba botas Florsheim, y le comentó que un hombre tan en la palestra pública como él debería usar mejor calzado. Le pidió a Castro su talla de zapatos y, en la siguiente reunión, le entregó un par de botas Johnston & Murphy de $650. Tras admirarlas más de diez minutos, notando las fuertes puntadas y la impecable piel negra, Castro pareció aceptar el regalo con placer.

En uno de sus viajes a Cuba, Benes hizo una solitaria visita al cementerio judío de Guanabacoa, un sector de La Habana. Era una calurosa tarde de verano, un domingo, y Benes era el único visitante del ruinoso y polvoriento cementerio. Al caminar entre las tumbas, se detenía ante las que tuviesen un nombre que reconocía de su familia o del círculo de amistades de sus padres y colocaba una piedra sobre la lápida, según el antiguo ritual judío. Luego se sentó en una tumba de granito y mármol y miró hacia las copas de los árboles; la sombra no aliviaba el calor, las hojas casi ni se movían. De repente se echó a llorar. Primero suavemente, después con fuertes sollozos. Las lágrimas le mojaban la camisa sudada. Se preguntó por qué lloraba. Porque era feliz, se dijo. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era bueno y noble, que sus conversaciones secretas con Castro eran el resultado natural de todos los esfuerzos de su vida, de todas sus creencias y se sintió en paz consigo mismo.

En otro viaje Benes llegó preparado con pruebas de que los exiliados cubanos estaban convirtiendo a Miami en una comunidad vibrante. Había contratado a un camarógrafo de televisión para que filmara un documental de una hora sobre los éxitos de los cubanos de Miami. Cuando Castro vio la cinta, se hundió en su sillón y no dijo ni una palabra. A Benes le pareció meditabundo y algo deprimido.

En la Cuba de los setenta se sabía poco de Estados Unidos. El aparato de seguridad de Castro había infiltrado algunas organizaciones de Miami, pero la información recogida era mayormente política e ideológica, no cultural. Benes le mostraba a Castro, por primera vez, cómo vivían en realidad los cubanos de Miami. Era una vida muy diferente de la de los cubanos de la isla, que soportaban escaseces de alimentos y vivienda, apagones frecuentes y la constante repetición de la falsa promesa de que la situación mejoraría en unos años.

Por contraste, los cubanos de Miami se proponían recrear el “paraíso” perdido en 1959. Abrían panaderías, restaurantes y tiendas con los mismos nombres que tuvieron en La Habana. Los profesionales —de ingenieros a músicos— cambiaban de giro en una ciudad que se convertía a toda prisa en la capital de América Latina, en buena medida gracias al trabajo incansable de los exiliados cubanos. En 1978, cuando Benes comenzó a reunirse con Castro, había más negocios de propietarios cubanos en Miami que el total de los negocios existentes en la ciudad en 1959. Librerías, teatros y periódicos en español surgían de la noche a la mañana. Destacados médicos cubanos se reencontraban con sus pacientes de este lado del Estrecho de la Florida, maestros cubanos les enseñaban español en Miami Beach a niños que hablaban inglés y actores famosos anunciaban automóviles y detergentes en estaciones de radio y televisión en español. Un trecho del Tamiami Trail fue bautizado como “La Pequeña Habana” y el estadio local de béisbol llevaba el nombre de Bobby Maduro, famoso propietario cubano de un equipo de béisbol.

Benes intuyó que sus visitas abrían puertas entre Cuba y Miami. Castro parecía entender mejor a los exiliados. La riqueza acumulada por los cubanos en Miami claramente le interesaba, y quizás deseaba que una parte se gastara en la isla. En un gesto de buena voluntad, dijo, estaba dispuesto a liberar a miles de presos y permitir que los exiliados visitaran a sus familiares en Cuba. Pero tanto Castro como Benes necesitaban la aprobación de Washington y el apoyo de los cubanoamericanos. Después de todo, Benes era uno solo.

Castro propuso un diálogo, una reunión de cubanoamericanos y cubanos de la isla. A Benes le pidieron que ayudara en los preparativos y seleccionara a algunos de los invitados para lo que se bautizó “el diálogo”. A otros exiliados, que habían desarrollado sus propios lazos con el régimen a través de los años, se les pidió también que aportaran nombres, pero el gobierno cubano tendría la última palabra sobre quién iría a La Habana y quién no. Los únicos cubanos rechazados serían los contrarrevolucionarios de línea dura, anunció Castro, aunque opinó que la contrarrevolución se había vuelto “tan débil que nadie sabe si realmente todavía existe”.

En una conferencia de prensa el 6 de septiembre de 1978 para anunciar el diálogo entre cubanos, los periodistas le preguntaron reiteradamente a Castro qué lo había hecho cambiar de parecer sobre los exiliados. “La revolución va a cumplir veinte años”, dijo. “Desde nuestro punto de vista, está absolutamente consolidada y es irreversible. Lo sabemos nosotros, lo sabe el gobierno de Estados Unidos y pienso que la comunidad cubana en el exterior lo sabe también. Ese es un factor importante”. Castro pasó a explicar que la visita de regreso, en 1977, de cincuenta y cinco jóvenes cubanoamericanos, muchos de los cuales se habían ido de la isla en brazos de sus padres, lo había hecho atenuar su visión de la comunidad cubana en el exterior. Los jóvenes cubanos, miembros de un grupo llamado Brigada Antonio Maceo, simpatizaban evidentemente con la revolución y lo habían hecho replantearse el término que usaba desde hacía mucho contra los que emigraban. Desde ese momento, anunció Castro, ya no serían gusanos. Serían miembros de la “comunidad”. “No ganamos nada con eso; o sea, no buscamos ventajas ni nada de eso; estamos actuando por principio”, concluyó Castro. “Estamos siguiendo una política, y nos parece que esa es la política que hay que aplicar en este momento”.

Benes, sin embargo, intuía que Castro estaba corriendo un gran riesgo.

MIENTRAS BENES EJERCÍA de aprendiz de diplomático en La Habana, la Casa Blanca le había hecho caso a su aviso inicial de que los cubanos querían conversar. Benes mismo le había presentado al subsecretario de estado para asuntos políticos, David A. Newson, a Padrón, uno de los hombres que lo contactaron originalmente en Panamá. Desde mayo de 1978, funcionarios cubanos y norteamericanos se habían reunido en secreto en Nueva York, Washington, Atlanta y Cuernavaca, México. Las conversaciones eran tan secretas que el jefe de la Sección de Intereses en La Habana, Wayne Smith, ni siquiera supo de ellas hasta que la tercera, en Atlanta, estaba a punto de efectuarse en agosto de 1978.

En esas reuniones, los funcionarios norteamericanos enfatizaban su interés en la retirada de las tropas cubanas de África. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Carter, veía la presencia cubana en África como una amenaza a sus planes de tratar de contener la expansión mundial soviética. Padrón, sin embargo, quería discutir solamente la liberación de los presos políticos, que insistía, Estados Unidos debería aceptar como inmigrantes si, una vez libres, no querían quedarse en Cuba. El gobierno de Carter aceptó, y comenzó los preparativos para traer a los ex presos a Estados Unidos.

El 21 de octubre de 1978, Castro entregó los primeros cuarenta y seis presos a una pequeña delegación de Miami, encabezada por Benes, y prometió que vendrían muchos más. Benes acompañó a los ex presos y sus familiares a Miami. El primero en bajar la escalerilla del avión fue Tony Cuesta, que había perdido un brazo y la visión cuando una bomba le explotó en la cara durante una operación encubierta en 1966 que Benes ayudó a financiar. Cuesta estaba preso desde entonces.

Desde el avión, Benes oía los vítores. Al mirar hacia fuera, vio un mar de banderitas cubanas sobre la multitud. Se sentía contento y aturdido. Había cumplido su promesa: Los presos estaban libres. Buscó signos de aprobación en los rostros de la muchedumbre, pero notó que muchos de los espectadores le daban la espalda y oyó a alguien gritarle traidor. Benes buscó en vano un solo gesto amistoso. Confundido y temeroso, abordó un autobús rumbo a la ceremonia de bienvenida en el Dade County Auditorium.

Unos 3.500 exiliados aguardaban en el auditorio, ansiosos de abrazar a los presos recién liberados. Alguien comenzó a cantar el himno nacional cubano, y la multitud lo siguió, con voces roncas por la emoción.

Cuando Benes trató de entrar, ocho policías del Condado de Dade, vestidos de paisano, lo rodearon. Había amenazas de muerte contra él, le dijeron, y los habían asignado a protegerlo. Parecía que una fracción pequeña pero ruidosa de la comunidad exiliada no comprendía los motivos de Benes. No veían, como él, que para liberar a los presos, había que hablar con el carcelero.

La liberación de los presos, aunque bien recibida por la mayoría de los exiliados, ayudó a Castro a limpiar su historial de derechos humanos a los ojos del mundo. También contribuyó a desinflar la retórica de guerra a la que aún se aferraban muchos exiliados de línea dura. Si los cubanos de Miami se sentaban a la misma mesa con los cubanos de Castro, ¿quién les creería cuando se auto denominaran exiliados políticos? Benes no era el único exiliado en hablar con funcionarios cubanos, pero sí el más visible, por lo que se convirtió en el primer blanco del menosprecio de la comunidad.

Pero Benes había avanzado demasiado como para dejar que nadie le trastornara los planes. Siguió adelante, tratando de olvidar las advertencias de los policías sobre amenazas de muerte. Al mes siguiente regresó a Cuba como parte de un grupo de setenta y cinco exiliados que viajaron a La Habana en noviembre y diciembre de 1978 para continuar las conversaciones, abogando por la liberación de los presos restantes y por el programa de reunificación familiar.

Antes que el grupo se reuniese con Castro, Benes iba repleto de optimismo y visiones de grandeza. Le dijo a un reportero del Washington Post que el diálogo cambiaría el mundo.

“Creo que antes de que esto concluya, van a ceder los cerrojos de los presos políticos del mundo”, dijo. “Va a pasar algo grande”.

El primer día de conversaciones entre los funcionarios del gobierno cubano y los exiliados duró cinco horas. Las discusiones, llevadas a cabo en un pequeño auditorio del Palacio de la Revolución, fueron descritas por reporteros cubanos y norteamericanos como “cordiales y constructivas”. Castro, que presidía las reuniones desde su silla en el centro de la mesa, se jactó de que el encuentro no se debía a ningún tipo de presión internacional. Es un asunto cubano, dijo, para tratarlo entre cubanos.

El diálogo, muy criticado en Miami por los enemigos intransigentes de Castro, algunos de los cuales creían en bombas y no palabras, representó la primera vez que grupos de cubanos de ambos lados del Estrecho de la Florida se reunían oficialmente para discutir las cuestiones que durante años los habían dividido. Al tenderles la mano a los cubanos de Miami y mostrarse inclinado a ventilar temas de derechos humanos, Castro esperaba demostrarle a la Casa Blanca que los exiliados respaldarían el levantamiento del embargo norteamericano contra Cuba y la normalización gradual de relaciones entre los dos países. Lo que Castro no intuyó y lo que nadie imaginó es que el diálogo cambiaría la sociedad cubana de una manera tal que casi veinte años de retórica anticastrista y actos terroristas aún no habían podido lograr.

EN MENOS DE tres meses en 1979, más de 3.000 presos políticos de toda la isla fueron excarcelados. Deseando emigrar a Estados Unidos, se sumaron a unos 5.000 ex presos liberados en la última década, aun antes del acuerdo entre Washington y La Habana. Pero “liberarlos” era más fácil que sacarlos del país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció un proceso de visas tan complicado que, aunque los dos gobiernos habían acordado que 400 ex presos viajarían a Estados Unidos por mes, apenas 60 salieron de Cuba de enero a julio de 1979. Las cifras aumentaron más tarde, pero el promedio fue de 250 por mes, muy por debajo de la cuota prometida.

A Castro le disgustaba grandemente que los ex presos se mezclaran con la población, compartiendo sus historias de abusos y torturas con amigos, familiares y vecinos. La demora irritaba también a los ex presos. En su opinión, Estados Unidos tenía una deuda con ellos. Habían sufrido años de prisión por combatir un régimen que Estados Unidos había tratado de deponer por años. Es más, muchos habían colaborado con la CIA y se sentían olvidados por sus entrenadores y cómplices.

Benes se molestó tanto por la inacción de Washington que le envió un memorándum a Phil Wise, secretario de asignaciones de la Casa Blanca, recomendando que el propio presidente Carter tomara cartas en el asunto. Entre otras cosas, Benes sugería una flotilla de la libertad. “Estados Unidos o la comunidad cubanoamericana debería mandar barcos a Cuba (B.B. [Bernardo Benes] podría obtener la aprobación previa del gobierno cubano) para traerlos a Miami, donde el presidente Carter recibiría al primer barco”, escribió.

El presidente se beneficiaría también, según el plan de Benes. El mundo no sabía aún que las cárceles de Cuba estaban casi vacías porque Castro se había sentido motivado por el mensaje pro derechos humanos del Presidente Carter. “Castro le dijo a Benes, más de una vez, que no le importaba si el presidente Carter realzaba su posición sobre derechos humanos adjudicándose el crédito por la atmósfera que él había creado en el mundo en torno a este asunto. Que aunque se trataba de una decisión unilateral del gobierno cubano, esta no hubiese ocurrido bajo ninguno de los presidentes norteamericanos desde 1959”, explicaba en su memo.

Tres días después, Wise le pasó el memo al asesor del Consejo Nacional de Seguridad Robert Pastor, ayudante principal de Brzezinski en asuntos cubanos. En la parte inferior de la carta, donde Wise le pedía opinión, Pastor escribió: “Phil, gran idea. Hagámoslo”.

Pero Benes nunca supo de Wise ni de Pastor, y los ex presos políticos siguieron languideciendo en sus casas, ya no entre rejas sino desesperados por escapar del estado prisión en que Cuba se había convertido.

ESE MISMO AÑO de 1979, más de 100.000 exiliados cubanos regresaron a la isla en visitas de una semana, llevando regalos y contando historias de prosperidad y libertad. En vez de calificarlos de traidores, el gobierno bautizó a los exiliados que volvían como “la comunidad cubana en el exterior”, erradicando así el carácter político de su exilio. Las familias se reunían y los dólares llovían. De un día para otro, los exiliados que por tanto tiempo fueron gusanos por haber abandonado la revolución, se volvieron mariposas que volaban sobre el Golfo de México trayendo belleza y esperanza a las familias cubanas.

De súbito, gracias a la generosidad de sus familiares, los habaneros se veían limpios, acicalados y boyantes. Las mujeres llevaban ropa moderna y exquisito maquillaje. Los hombres, con sus pantalones bien cortados y apretadas camisas de poliéster, caminaban con un aire casi felino. Los rostros irradiaban; los ánimos se levantaban. Los jeans Levi’s fascinaban a jóvenes y viejos; las mujeres deliraban con sus ollas Hitachi y los hombres con las hojas de afeitar Gillette.

Benes tuvo un indicio de la profundidad del impacto de esas visitas cuando en uno de sus viajes, como muestra de aprecio, le regaló un pequeño radio de $3,50 a su chofer, que trabajaba para el aparato de seguridad de Castro. El hombre se echó a llorar.

Me salvaste la vida, compadre, le dijo a Benes. La semana que viene son los quince de mi hija y no tenía nada que regalarle.

Hasta ese momento, Benes creía participar en una misión de derechos humanos, reunificando familias y liberando presos. Pero cuando ese hombre, ávido y agradecido, le tomó el radio de las manos, Benes comprendió la magnitud de los cambios sociales que se producían calladamente en Cuba. Si un radio barato de plástico hacía llorar a un hombre, se preguntó, ¿qué no harían otros por un auto último modelo, una casa alfombrada, una cena suculenta? Y, se atrevió a preguntarse, ¿qué no harían los cubanos por la libertad?