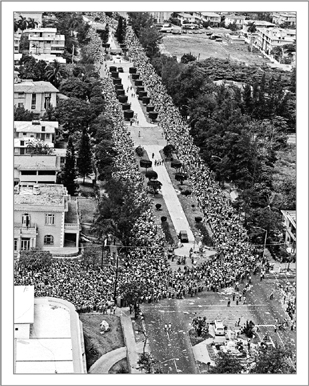

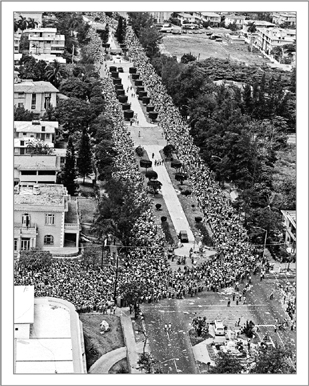

Vista aérea de la Marcha del Pueblo Combatiente, un despliegue de repudio organizado por el gobierno contra más de diez mil personas que se asilaron en la embajada del Perú en La Habana, en abril de 1980.

Héctor Sanyustiz conducía su motocicleta roja a 65 kilómetros por hora, el límite de velocidad. Sabía que si iba demasiado aprisa, la policía podría creer que huía de algo o de alguien. Demasiado lento y supondrían que estaba vigilando el área. De cualquier modo podían detenerlo, lo que trataba de evitar a toda costa. Prefería morir antes que ir a la cárcel o quedarse en Cuba, que para él era uno y lo mismo. Era la primavera de 1980 y Sanyustiz, como miles de cubanos sacudidos por las visitas de los exiliados el año anterior, buscaba una salida. Se sentía como una rata de laboratorio atrapada en un experimento: corriendo a ciegas por un laberinto y tropezando contra las paredes. En meses recientes, los cubanos habían comenzado a huir del país en embarcaciones robadas o pirateadas, a sabiendas de que Washington recibía con brazos abiertos a refugiados de regímenes comunistas —o al menos no los devolvían a la isla. Cada vez que el gobierno cubano le pedía a Estados Unidos que juzgara a los secuestradores, el gobierno de Carter se hacía el sordo. Pero para Sanyustiz, a quien le gustaba sentirse en control, el mar no era una opción. ¿Y si los norteamericanos cambiaban de opinión y lo encarcelaban? ¿Y si el bote se hundía?

Avanzó por la Quinta Avenida, pasando por la iglesia de San Antonio de Padua, un edificio moderno de ladrillos amarillos con una sola torre que ocupaba la esquina frente a la costa. Desde su moticicleta, Sanyustiz olía el mar. La Quinta Avenida de Miramar era la ubicación más elegante de la ciudad. Aunque había sido chofer de autobús mucho tiempo, nunca le había tocado esta ruta y no estaba familiarizado con el barrio. Pero desde que resolvió encontrar una vía para irse de Cuba, conocer la Quinta Avenida se volvió parte crucial de su plan de fuga. Recorría la avenida en ambas direcciones, desviándose por algunas de las calles laterales para estudiar el movimiento del personal de seguridad de la zona: guardias que entraban y salían de embajadas, funcionarios en autos soviéticos que entraban y salían de sus casas, soldados que custodiaban oficinas de aspecto importante, mansiones parcialmente ocultas a la vista por el musgo que colgaba de los robles y ceibas de sus jardines. Buscaba una embajada propicia, una cuyo entorno le facilitara lanzar un autobús contra la cerca de metal. Sanyustiz había llegado a la conclusión de que, para él, ésa era la única salida.

Desde el otoño anterior, alrededor de ochenta y cinco cubanos se habían refugiado en embajadas latinoamericanas, donde, por tratados internacionales, se protegía a los perseguidos. Sanyustiz se interesó en la embajada peruana, que a veces parecía no estar bien custodiada. En sus semanas de observación, nunca había visto más de tres guardias en el perímetro.

Pero la embajada peruana no entraba en los cálculos por el momento. El 17 de enero de 1980, doce personas en busca de asilo político habían lanzado un minibús contra las verjas. El embajador peruano, Edgardo de Habich, admirador confeso de la revolución cubana, devolvió a los intrusos a sus casas sin autorización de su gobierno. Cinco días más tarde, Granma, el diario oficial del partido comunista, publicó una declaración de Habich en la que afirmaba que su país no daría asilo a nadie que penetrara en la embajada por la fuerza.

Sanyustiz siguió buscando.

Apenas pasados los treinta años, Sanyustiz, un hombre delgado de bigote tupido y profundos ojos pardos, estaba hastiado de la vida. No tenía empleo ni sosiego, y se sentía asediado por el Comité de Defensa de la Revolución, organización represiva encargada de mantener vigilados a tipos como él —desempleados, con antecedentes penales, mala actitud, ingresos de procedencia dudosa y poca integración revolucionaria. Gente así eran considerados vagos y existían leyes para mantenerlos a raya.

Aunque esas leyes no siempre se aplicaban, Sanyustiz sabía que podían aplicarse, y la arbitrariedad del sistema lo irritaba. A su parecer, había sólo una manera de vivir en Cuba: con miedo y esperando lo peor. “Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada”, había dicho Fidel en una ocasión ante un grupo de intelectuales. Sanyustiz no era intelectual, pero no dudaba de que su historial nunca le valdría un sitio dentro de la revolución. Un paso en falso y los que tenían poder sobre él —sus jefes, los dirigentes de su cuadra— podían hacerle la vida imposible; un desliz podía mandarlo a la cárcel.

EL MÁS RECIENTE choque de Sanyustiz con los caprichos del poder en Cuba se había iniciado más de dos años antes, una cálida tarde de febrero de 1978. Iba conduciendo su autobús de la Ruta 54 en su turno habitual por la calle Infanta, en el centro de La Habana, y al doblar hacia San Rafael, una perra preñada amarillenta se le atravesó. Sanyustiz pisó el freno hasta el fondo. Los pasajeros se fueron hacia delante. Algunos lo insultaron, pero la mayoría aplaudió cuando vieron al perro salir ileso y seguir su camino moviendo el rabo.

Entre los pasajeros, no obstante, iba un joven negro, de cuello y corbata, vestimenta poco usual para el clima caluroso de La Habana. El hombre se enfrentó airado a Sanyustiz.

Nos podías haber matado a todos, le advirtió.

Sanyustiz, que no tenía mucha paciencia y menos con la arrogancia, respiró profundo y trató de explicarse. Compañero, dijo, no quería matar a una perra preñada. ¿Me entiende?

Al hombre no le gustó el tono condescendiente de Sanyustiz. ¿Sabe quién soy yo?, le preguntó.

No, y ni me interesa, respondió Sanyustiz, volviendo al timón.

El hombre intentó mostrarle un carné, pero Sanyustiz ni lo miró.

El hombre insistió. Aquí está, vea. Soy fiscal, le dijo, mordiendo las palabras.

Sanyustiz hizo un gesto de indiferencia y continuó manejando en silencio. Dos paradas más tarde, el hombre del traje se bajó y, cuando cruzaba la calle frente al autobús, Sanyustiz le gritó por la ventana: ¡Vaya fiscalito! El hombre se detuvo, movió la cabeza incrédulo y siguió su camino.

Sanyustiz se olvidó del incidente y continuó manejando. Cuando terminó el turno y regresó al garaje, lo esperaban dos policías. Los acompañaba el joven fiscal, que señaló a Sanyustiz. Los policías lo agarraron y le dijeron que estaba arrestado. Sanyustiz creyó que era una broma, pero, por si acaso, evitó mirar al fiscal.

¡Debías haber mirado el carné!, le gritó el fiscal mientras se lo llevaban. ¡Nunca más vas a volver a manejar un autobús!

Sanyustiz iba encolerizado, pero sin miedo. Los problemas eran la única constante en su vida.

HABÍA NACIDO EN la casa de sus padres en La Torcaza, un pueblito de Oriente, el 27 de septiembre de 1949. Cuando su madre tuvo fiebre de parto, la comadrona aconsejó llevarla al hospital; la hermana gemela de Héctor, Hilda, nació allí al día siguiente. De pequeño, Héctor era intrépido. Se trepaba en los árboles y montaba a caballo; ordeñaba vacas y ayudaba a matar cerdos. Cuando tenía cerca de seis años, la madre pensó que sus hijos recibirían una educación más completa en la capital y la familia se mudó a Jesús del Monte, un barrio pobre de La Habana. Desde el principio Héctor no encajó en la ciudad. Era uno de los escasos niños blancos en un barrio de mayoría negra y el único del campo, por lo que se burlaban de él. No le gustaba ponerse uniforme ni zapatos para ir a la escuela; es más, detestaba la escuela. Extrañaba los mangos maduros que solía arrancar de los árboles y el río en que se bañaba por las tardes.

Héctor nunca había tenido juguetes en el campo. Jugaba con juguetes que se inventaba utilizando las ramas de árboles, como un bate o un palo. Un día en que volvía de la escuela con su hermana, vio a un niño que parecía deslizarse sobre la acera. De cerca, se dio cuenta de que llevaba una especie de zapatos rodantes. Héctor se le quedó mirando boquiabierto, lo que sin duda molestó al muchacho porque, cuando se acercó, se quitó uno de los patines y golpeó a Héctor en la cabeza, rajándole la frente. Héctor y su hermana corrieron a casa.

Cosido y vendado, Héctor empezó a planear su venganza.

Recordando cómo sus primos afilaban ramas para atrapar palomas en los campos de Oriente, afiló un lápiz sin que se viera el grafito y llevaba el arma a todas partes. Una mañana en que vio venir al niño montado en sus patines, Héctor se metió en el portal de una casa y le puso una zancadilla. El niño cayó al suelo. Sin perder un segundo, Héctor lo atacó, clavándole el lápiz en el hombro. Hubo que llevar al niño al hospital en medio de gritos de dolor. Para evitar conflicto, la familia Sanyustiz se mudó a San Miguel del Padrón, otro barrio marginal.

Ese año Héctor dejó de ir a la escuela. Por las tardes copiaba las lecciones de los amigos, para que su madre no encontrara las libretas vacías. Empezó a fumar, recogiendo los tabacos que los adultos botaban a medias, y a tomar del ron que los padres guardaban en la cocina. Cuando lo descubrían, el padre lo castigaba obligándolo a arrodillarse sobre granos de arroz o a pasarse días bajo la cama, adonde la madre le llevaba la comida. Los castigos no dieron resultado; Héctor fingía ir a la escuela, pero pasaba el tiempo vendiendo periódicos o limpiando zapatos por las aceras de La Habana. Para ganar más, les hacía mandados a las prostitutas del barrio, quienes le daban cincuenta centavos por traerles cigarros o un litro de leche; por tres pesos, le subía agua a un tercer piso a una anciana inválida. Por las noches, disfrutaba de pasar frente a los demás muchachos del barrio, haciendo sonar el dinero en el bolsillo. Cuando se sentía particularmente generoso, invitaba a algunos amigos al cine para matar las tardes de verano. A los diez años, ya sabía que lo que más feliz lo hacía era su independencia, que nadie le diera órdenes.

Cuando, en enero de 1959, Castro y su estado mayor hicieron su entrada triunfal en La Habana, a Héctor le dijeron que la revolución se había hecho para niños como él: muchachos pobres y descarriados que debían ir a la escuela. Pero Héctor lo que notó fue cómo la revolución erosionaba, una por una, sus pequeñas libertades. Sus trabajitos ocasionales fueron desapareciendo a medida que Castro eliminaba la empresa privada y la prostitución. Nadie pagaba por hacer mandados porque se esperaba que los niños revolucionarios fuesen corteses y serviciales, y que no cobraran sus favores.

En 1964, a los quince años, Sanyustiz consiguió entrar de aprendiz en la unidad canina del Ministerio del Interior, mediante un hermano que trabajaba allí. Cuando un perro a su cargo murió y lo acusaron de haberlo matado, a Héctor lo mandaron a patrullar de noche las playas de La Habana, para proteger al país de enemigos e impedir que desertores huyesen en lancha a Estados Unidos. Aunque no capturó a nadie, fue testigo de muchos intentos frustrados de fuga. Como le daban lástima esos hombres y mujeres temblorosos y asustados que eran arrestados y devueltos a la costa, a veces se ofrecía a avisar a sus familiares, aunque sabía que cualquier gesto de bondad hacia un contrarrevolucionario podía costarle el puesto. Y así fue; lo atraparon recibiendo un papel con el teléfono de uno de los detenidos, por lo que fue despedido sumaria y deshonrosamente de su primer trabajo importante.

A los diecisiete años lo llamaron al servicio militar obligatorio. A los veintiuno estaba casado, tenía una hija y había estado preso dos veces por un total de diez meses: una vez, a los dieciséis, por chocar accidentalmente el camión de un amigo contra una bodega, y la otra, a los diecinueve, por darle un puñetazo tan fuerte a un teniente que le dislocó la mandíbula.

A los veinticuatro, divorciado y vuelto a casar, Sanyustiz comenzó a manejar un autobús, único oficio que había aprendido en el ejército. Soñaba con manejar desde pequeño; desde la acera de su barrio admiraba los carros norteamericanos que rodaban por las calles de La Habana: los Cadillacs rojos con sus colas de pato y los Chevrolets de dos tonos con sus aros relucientes. Hombre práctico al fin, también disfrutaba las limitadas libertades que ser chofer de autobús le brindaba en un país totalitario donde los vecinos se vigilaban entre sí y donde hasta maestros y médicos podían ser agentes secretos del Ministerio del Interior, sacándote información, analizándote la vida, obligándote a ser una persona que ya no reconocías.

Y ahora un perro amarillento y un fiscal extremista habían colocado a Sanyustiz a merced del gobierno que él deseaba mantener a distancia.

De pie ante el juez, bajo la severa mirada del fiscal, la habitual suficiencia de Sanyustiz desapareció. Tenía la boca seca y no le venían palabras a la mente. Sólo pensaba en hacer lo que fuera necesario para irse de ahí en su motocicleta. Respondió a las preguntas del juez con monosílabos casi inaudibles. Cuando le tocó explicar sus actos, se disculpó ampliamente, pero el fiscal no quedó satisfecho. Acusó a Sanyustiz de racismo y le ordenó que explicara lo ocurido ante sus compañeros de trabajo y les contara que había tenido que pedir disculpas por su falta de respeto al sistema legal cubano. El juez estuvo de acuerdo. El castigo le pareció risible a Sanyustiz, indicio de que el fiscal no tenía mucho en su contra; si no, la sentencia hubiera sido mucho peor. En unas horas lo soltaron.

Al día siguiente, volvió al trabajo y le explicó al jefe lo sucedido, pero no a sus compañeros. Desde ese día, el fiscal subía sin falta al autobús de Sanyustiz y se sentaba en el mismo asiento que ocupó el día del incidente del perro, detrás del chofer. Sanyustiz se ponía tenso cuando se acercaba a la parada del individuo, por temor a no detenerse ante una luz roja o hacer algo que le sirviera de excusa al fiscal para encarcelarlo de nuevo.

Dos meses después, a Sanyustiz lo arrestaron por fumar mariguana con un amigo en un auto. Lo sentenciaron a nueve meses de cárcel. La libertad le llegó la víspera del día de San Lázaro —17 de diciembre—, el santo al que se encomendaba cuando se sentía desesperado. Ese mismo día le había prometido que si lo sacaba de la cárcel, iría a pie a El Rincón, el santuario que albergaba una estatua tamaño natural del santo. Sanyustiz interpretó su liberación anticipada como un milagro. Pero ya en la calle, caminar quince horas para darle las gracias a una estatua de yeso le pareció absurdo. Se fue a su casa y se tomó una cerveza. Y otra. Y pronto olvidó la promesa.

EL DÍA QUE Sanyustiz regresó a su trabajo, el fiscal subió al autobús y le susurró al oído: Me enteré de que estabas preso. Luego sonrió y se sentó donde siempre. Sanyustiz comprendió en ese momento, clara y decisivamente, que no soportaba la presencia de ese hombre ni un día más. Al terminar su turno renunció al trabajo, un buen puesto que le pagaba poco más de doscientos pesos mensuales, pero que extraoficialmente le representaba mucho más y lo hacía sentirse rico, comparado a otros cubanos. Durante años, al final del turno, un compañero de trabajo que tenía una llave maestra de las alcancías de todos los autobuses, se dividía el botín diario con Sanyustiz —de veinte a veintiséis pesos cada uno, suma considerable en momentos en que una cerveza costaba ochenta centavos, un helado quince y el pasaje en autobús cinco.

Aparte del dinero, el trabajo le daba a Sanyustiz roce social y libertad. Había hecho amistad con algunos pasajeros y, aunque estaba casado y tenía un hijo de cuatro años, varias enamoradas a lo largo de la ruta le brindaban almuerzo y a veces incluso unos momentos de romance en medio de la tarde. También era un excelente chofer. Disfrutaba de los elogios de los pasajeros y de la camaradería entre colegas que respetaban sus años de experiencia. Renunuciar al trabajo fue desgarrador.

Tenía que encontrar otro empleo y pronto. El gobierno le ofreció dos opciones: enterrador y cazador de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata, lejos de su casa. Rechazó los dos, consciente de que podían arrestarlo bajo el dudoso cargo de “peligrosidad” por vagancia.

Empezó a vivir como un fugitivo. Guardaba la motocicleta en la cocina, para que nadie supiera si estaba en casa. Cuando pasaba un carro de la policía, se apartaba de la ventana y apagaba las luces. Le había dicho a su mujer que, si la policía venía, le dijera que estaba en otra provincia visitando a familiares. Sanyustiz, que nunca había pensado seriamente en rehacer su vida fuera de Cuba, empezó a contemplar irse del país.

EL 28 DE marzo, Sanyustiz llevaba a su mujer al trabajo —una pizzería de Prado y San Rafael en el centro de La Habana. A medio camino, el motor de la motocicleta dejó de funcionar. Sanyustiz le aconsejó a su mujer que siguiera en autobús para no llegar tarde al trabajo. Se despidieron con un beso y ella salió corriendo tras un autobús. Sanyustiz se quedó sobre la motocicleta, pensando qué hacer. No podía dejarla en medio de la calle y salir a buscar a un mecánico. Le había costado 3.500 pesos —el salario anual de un médico— y sabía que tan pronto diera la espalda se la robarían.

No tuvo tiempo de contemplar otra alternativa. La decisión quedó rápidamente fuera de sus manos. Sanyustiz sintió la presencia de algo grande a sus espaldas y oyó el rechinar de unos frenos fuera de control. Con el rabo del ojo vio que un autobús se le venía encima. Sólo le dio tiempo a tratar de esquivarlo. El impacto lo lanzó por el aire, por arriba de la motocicleta. Aterrizó a unos doce pies, con la mitad del cuerpo bajo las ruedas de un camión. Oyó gritar a la gente, que lo daba por muerto.

Movió con cuidado las piernas y los brazos, y torció el cuello. No vio sangre y nada le dolía, por lo que se levantó y se dirigió a la motocicleta para tratar de sacarla de las ruedas del autobús. La gente, asombrada, le aconsejaba que no se moviera. Un hilo de sangre le corría de un rasguño en la pierna derecha. Pronto llegó la prensa a cubrir el choque, que abarcó tres vehículos. Hubo decenas de heridos; Sanyustiz se convirtió en la víctima milagrosa. Un fotógrafo de prensa lo retrató con las manos en el volante de la moto, erguido, tranquilo, como si unos minutos antes no hubiera estado al borde de la muerte. Sanyustiz quería irse de allí lo antes posible. Lo último que necesitaba era su foto y su nombre en los periódicos. Respiró profundo, les sonrió desganadamente a los que lo felicitaban, y se fue. Al día siguiente, su foto y su nombre salieron en el periódico.

Sanyustiz comprendió que era hora de partir.

A los dos días, Radamés Gómez, un amigo del barrio que se había enterado del accidente, fue a verlo. Radamés tenía tantas ganas de irse de Cuba como Sanyustiz. Un año antes, dos hechos habían sacudido su mundo con tanta fuerza que Radamés, que tenía veinticinco años, no veía razones para quedarse en Cuba. Primero, le habían irritado las visitas de la llamada comunidad cubana en el exterior. No entendía por qué los exiliados, que no se habían sacrificado por la revolución, al volver recibían el privilegio de comprar en tiendas especiales en las que él, trabajador ejemplar de una óptica, no podía ni entrar. Y luego, cuando comenzaba a sentirse ciudadano de segunda en su propio país, su madre murió de cáncer de páncreas, lo cual cortó sus últimos lazos con Cuba. Sin familia en Estados Unidos ni en ningún otro sitio fuera de Cuba, obtener una visa era imposible. Estaba deprimido y desesperado y, como Sanyustiz, se sentía atrapado.

La visita de Gómez a Sanyustiz no se debía sólo a la preocupación por un amigo lesionado; traía noticias urgentes. Un chofer que ambos conocían había lanzado su autobús contra la cerca de la embajada peruana el viernes, el mismo día del accidente de Sanyustiz. El hombre había arriesgado la vida porque un amigo que trabajaba en la embajada le dijo que la posición del gobierno peruano sobre los refugiados había cambiado. Al antiguo embajador, Edgardo de Habich, lo habían obligado a readmitir en la embajada a los doce refugiados que había rechazado en enero, y lo habían llamado a su país a discutir su conducta. Su sustituto, un hombre joven llamado Ernesto Pinto-Bazurco, traía instrucciones de dar asilo a quienes se lo merecieran, según los convenios internacionales. Es más, dijo Radamés, corría un rumor de que el chofer y otros asilados previos viajarían a Lima el miércoles 2 de abril.

Sanyustiz, que consideraba que la embajada peruana era fácil de penetrar, se levantó, agarró una camisa y le dijo a su amigo: Nos vamos con ellos. Entre los dos decidieron penetrar la embajada el primero de abril, dentro de dos días, para que los funcionarios peruanos tuvieran que llevárselos en el vuelo del miércoles.

Esa noche, Sanyustiz y Radamés pasaron por la embajada para tener una idea de su entorno. La oscuridad no los dejó ver muy bien y decidieron volver por la mañana. Aún no contaban con un autobús, pero eso no le preocupaba a Sanyustiz; estaba seguro de que alguien, cualquiera de sus ex compañeros de trabajo con acceso a los autobuses, estaría dispuesto a unírseles. Necesitaban un autobús confiable, que no los dejara varados a unos pasos de la embajada y lo bastante sólido como para protegerlos de la lluvia de balas que con seguridad les vendría encima.

El lunes por la mañana Sanyustiz dejó a Radamés en un café para no atraer la atención de los guardias y, solo, pasó por la embajada buscando una señal, algo que identificara el edificio antes de llegar frente a la fachada. Necesitaba calcular el preciso instante de girar el timón del autobús. Si lo hacía antes de tiempo, podía fallar por un pie o dos. Policías armados lo arrestarían antes que pudiera pedir ayuda. Si se pasaba, corría el riesgo de acercarse demasiado a los escoltas. Lo matarían antes de bajarse del autobús.

La embajada le quedaba por delante, en la calle 72, a la derecha. Viró la cabeza para memorizar todos los detalles de la sede. No existía una señal obvia; ramas enormes le bloqueaban la vista. Notó que el mejor acceso al jardín era exactamente entre el tercer y el cuarto árbol, al final de la cuadra, donde solo había otra casa. Si recordaba eso, se dijo, todo saldría bien.

Luego se concentró en el edificio. La estructura de dos pisos y el techo de tejas rojas en una esquina, ocupaba casi una cuadra. Estudió los jardines, la verja, el camino de entrada, la cerca, el movimiento de la escolta. Notó, con alarma, que la escolta había aumentado. Antes parecía haber tres guardias, ahora eran seis. Tal vez más por la parte trasera.

El reconocimiento de la embajada le tomó a Sanyustiz menos de un minuto, pero las palmas de las manos le sudaban y el corazón se le quería salir. Temía que aun desde el lado opuesto de la calle los guardias detectaran su nerviosismo y adivinaran sus intenciones. Grandes manchas de sudor le empaparon la camisa. Continuó su camino a toda prisa, asegurándose de que la imagen de la avenida —el modo en que ciertas raíces sobresalían, así como el color y la forma de los arbustos— no se le olvidara.

El primero de abril, el último día en que podían asilarse a tiempo para el esperado vuelo del miércoles, Radamés se acordó de un joven que vivía cerca de su casa y manejaba un autobús de la Ruta 79, que pasaba por la embajada.

Se llamaba Francisco Raúl Díaz Molina, tenía 27 años, estaba recién casado y vivía con su mujer, su madre y su padrastro en un pequeño apartamento de Lawton, barrio de clase obrera de La Habana. Sanyustiz lo conocía porque habían trabajado juntos en el mismo garaje antes que Sanyustiz renunciara el año anterior. Recordaba a Raúl como un tipo bromista cuyo apodo era “El Títere”, por su personalidad afable y dócil. Cuando Raúl tuvo problemas por faltar al trabajo, Sanyustiz cubrió por él. Ahora Radamés le pedía que pusiera su ansiado plan, su oportunidad única de irse de Cuba, en manos de un joven que parecía siempre necesitar protección. Sanyustiz no creía que Raúl accediera a entrar por la fuerza en una embajada, pero secundó a Radamés porque no se le ocurrió otra persona que dispusiera de un autobús y estuviera lo suficientemente loco como para seguirlos.

Cuando Sanyustiz y Radamés llegaron a casa de Raúl, lo hallaron descansando después de su primer turno de trabajo. Su madre lo levantó del sofá. Los tres hombres salieron a hablar. Raúl no mostró asombro ante la propuesta.

¿Cuándo? Esa fue su única pregunta.

Hoy mismo, le dijo Radamés.

Está bien, pero no sé dónde queda la embajada, dijo Raúl rápidamente, tratando de que no le fallara la voz.

No te preocupes, yo sé, dijo Sanyustiz.

Acordaron montar juntos en el autobús de Raúl esa tarde. Se daba por sentado que Sanyustiz, el chofer más experimentado, manejaría. Después de dejar al último pasajero del turno de Raúl, se dirigirían a la embajada y entrarían por la fuerza.

Raúl almorzó con su mujer como si nada pasara y la acompañó a la parada del autobús que la llevaba al trabajo. La besó como siempre, aunque esta vez le costó separarse. Luego se fue a casa y se puso el uniforme con especial cuidado: pantalones azul marino, camisa blanca y corbata azul. Abrazó fuertemente a su madre. Ella le correspondió sin decir nada.

Sanyustiz también había seguido los ritos de su vida cotidiana, tratando desesperadamente de aguantar las lágrimas. No soportaba la idea de separarse de su hijo pequeño. La noche anterior le había contado sus planes a su mujer. Pero como él siempre hablaba de irse, ella ni se inmutó. Por si acaso, le pidió que se llevara al hijo de ella, de diecisiete años, de un matrimonio anterior. Si no se iba del país, lo llamarían al servicio militar, a riesgo de que lo mandaran a la guerra de Angola.

Por la mañana, Sanyustiz había llevado a su hijo al círculo infantil. Le dijo que ese día se iba en un largo viaje, para luchar contra los malos en una misión internacionalista que le traería honor a la familia y a Cuba. Le prometió volver pronto.

De casa de Raúl, Sanyustiz se fue a su casa, se bañó, se puso su viejo uniforme y fue a almorzar a casa de una de sus novias, María Antonia, madre soltera de un niño de once años, que vivía al lado del garaje donde Raúl guardaba su autobús. Habían quedado en que Raúl los recogería frente a esa casa. Toñita, como le decían, le dijo a Sanyustiz que ella y su hijo se iban con él, adonde fuera y como fuera.

Cuando Raúl detuvo el autobús vacío frente a casa de Toñita, el grupo lo abordó y se sentaron en asientos separados, sin hablarse. Sanyustiz se situó detrás del chofer. Nunca había estado en ese tipo de autobús, moderno, de tres puertas y treinta pies de largo, un modelo japonés ensamblado en Cuba. A diferencia de los que Sanyustiz conocía, éste tenía la palanca de cambios a la derecha, en un ángulo tal que una persona inexperta tendría que mirar hacia abajo y a un lado para cambiar las velocidades. En el momento de la irrupción, Sanyustiz no podía perder segundos cruciales mirando la palanca de cambios. Tenía que operar el autobús como si hubiera nacido al timón.

En la primera parada, a eso de la una y cuarto, Raúl le pasó el volante a Sanyustiz, como si lo estuviese entrenando. Sanyustiz sintió que el timón se deslizaba entre sus experimentados dedos. Probó los frenos y el acelerador, para calibrar su potencia. Temía atascarse en la hierba antes que al menos una de las puertas estuviese del lado peruano de la verja. Si fallaba —si la puerta se trababa o si las balas o las raíces de los árboles paraban en seco al autobús— los guardias los matarían o, de sobrevivir, los encarcelarían por lo menos treinta años, quizás de por vida, o los fusilarían por traidores a la revolución.

Al regreso de la primera ronda de prueba, Sanyustiz volvió a pasar por la embajada. Esta vez el edificio le quedaba a la derecha, como lo estaría llegado el momento. Uno. Dos. Tres. Contó tres guardias. ¿Dónde estarían los otros?, se preguntó. Parecía demasiado fácil. Raúl, sentado detrás de él, le pidió que se olvidara del plan original y se lanzara contra la verja ahí mismo. Métete, métete, métete, le susurró con urgencia. Sanyustiz negó con la cabeza. No podía arriesgar la vida de los pasajeros. Si uno moría, a Sanyustiz lo tildarían de asesino y ningún país le daría asilo. Se molestó con Raúl por tan sólo sugerirlo.

A unas paradas del final de la ruta, Sanyustiz se levantó, le dio las gracias a Raúl por el “entrenamiento” y se bajó. Era la señal para que los otros cuatro —el hijastro de Sanyustiz, Radamés, y Toñita y su hijo— lo siguieran. Raúl los recogería hora y media más tarde, para la última etapa del viaje.

Cuando el autobús partió, Sanyustiz le dijo a Radamés que Raúl acababa de arriesgar la operación entera por bocón.

Entonces olvídate, le dijo Radamés, pensando que Raúl estaría demasiado disgustado por la reacción de Sanyustiz como para venir a buscarlos.

Sí, sí. Ese regresa, respondió Sanyustiz. No sabía por qué, pero estaba seguro de que si Raúl había llegado hasta ahí, ya no se arrepentiría. Sanyustiz les dijo a los demás que se dispersaran, para no llamar la atención de las patrullas de la policía.

Mientras esperaban, Sanyustiz puso en orden sus ideas. Revisó mentalmente los detalles del recorrido. Casi sentía el contacto del timón en las manos callosas al repasar el giro a la derecha para entrar en la embajada. Se sabía los pasos: Después de la casa grande de la derecha, debía contar tres árboles. Entre el tercero y el cuarto, tendría que pisar el freno, dar un giro amplio a la izquierda, soltar los frenos, girar rápido a la derecha y poner tercera. Estaba preparado. Sabía que podía hacerlo.

Antes de darse cuenta, el autobús de Raúl estaba de regreso, con unos cuantos pasajeros a bordo. Raúl puso el freno de emergencia y bajó a reunirse con el grupo. Debajo de la camisa sacó un medallón de oro de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, quien, según la leyenda, salvó a tres pescadores de una tormenta. Raúl besó la imagen y, uno por uno, Sanyustiz y los otros lo imitaron. Subieron y se sentaron, menos Sanyustiz, que se paró delante, aún haciendo su papel de aprendiz.

Se inclinó y le dijo a Raúl que se detuviera cerca de Coney Island —un antiguo parque de diversiones de La Habana con el mismo nombre del norteamericano—, y anunciara que las ruedas estaban bajas de aire y tenía que llamar al taller. Raúl así lo hizo. Pero en lo que bajaba el último pasajero, un inspector de autobús se les acercó corriendo.

¿Me pueden llevar?, preguntó sin aliento.

Raúl miró a Sanyustiz, que le devolvió la mirada con cara seria. Raúl le echó un vistazo al reloj. Las 4:35 de la tarde. Se les acababa el tiempo. Si no llamaba al garaje pronto, el inspector de ruta notaría su ausencia y lo informaría. Alguien podría venir a buscarlos. De ser así, no habría manera de meterse en la embajada hoy.

Vamos a llamar por teléfono al taller, dijo Raúl, cortante.

No importa. Voy hasta el teléfono con ustedes y ya veremos, replicó el inspector, tal vez suponiendo que a Raúl le dirían que regresara al garaje y así lo podría llevar.

Raúl asintió. Sanyustiz miró a Radamés y los otros, que permanecían en la acera. Volveremos, quería decirles desesperadamente, pero no podía. Esperaba que no se movieran de allí. Raúl, Sanyustiz y el inspector subieron al autobús y salieron a buscar un teléfono. Lo encontraron a unas cuadras. Raúl llamó al garaje, explicó que tenía una rueda desinflada, y le dijeron que regresara sin pasajeros, como esperaba. Sanyustiz aprovechó para llamar a su mujer al trabajo.

Tengo que despedirme ahora, le dijo, con un nudo en la garganta y la voz a punto de quebrarse. Ella no podía decir nada por temor a que, más tarde, los interrogadores insistieran en que tenía que haber conocido los planes de su marido porque sus compañeros de trabajo la habían oído desearle buena suerte minutos antes que lanzara el autobús contra la embajada. Adiós, dijo simplemente, y colgó.

De vuelta en el autobús, Raúl le mintió al inspector.

Nos dijeron que esperásemos, que vienen a arreglarlo, le dijo. Hay que quedarse aquí.

El inspector, acostumbrado a los caprichos del sistema de transporte, se encogió de hombros y corrió a alcanzar otro autobús cercano. Raúl y Sanyustiz lo vieron desaparecer entre el gentío. Le había robado unos minutos preciados al plan; ahora había que buscar a los demás. Una vez que recogieron al resto, Sanyustiz se puso al volante y les ordenó que se tiraran al piso en la parte trasera. Los guardias tirarían a matar al chofer, no a los pasajeros. Con todo y eso, temía que una bala rebotara e hiriera a alguno de sus amigos o incluso a los niños. Radamés, de terco, se negó a tirarse al piso y se sentó detrás de Sanyustiz.

Vete para atrás, le ordenó Sanyustiz.

No, yo quiero ver lo mismo que tú, insistió Radamés.

CON LA AMPLITUD de la Quinta Avenida por delante, Sanyustiz aceleró y pronto alcanzó los 65 kilómetros por hora, 15 por encima de la velocidad normal para un autobús de ese tamaño en un barrio como Miramar. No había semáforos entre las calles 96 y 72, donde estaba la embajada. Apretó el timón y contuvo la respiración. Vio la casa antes de lo esperado. Luego los árboles. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Todos los nervios parecían gritarle. ¡Ahora! Pisó los frenos, que rechinaron con un ruido que seguramente atraería la atención de los guardias de atrás. Con todas sus fuerzas giró a la izquierda y luego súbitamente a la derecha, a sabiendas de que el peso del autobús podría volcarlo. Si ocurría, calculó, los árboles amortiguarían la caída y el autobús se enderezaría.

Cruzó el montecillo de hierba con facilidad y atravesó las verjas, derribándolas como si la cerca fuese de mantequilla. Pero Sanyustiz había calculado mal dos cosas: el ancho del cuarto árbol y la rapidez de los guardias. Sintió que un tronco de árbol aplastaba su lado del autobús; el metal le presionaba la pierna izquierda. Los guardias se agacharon frente al autobús, disparando desde la rodilla. Pisó el acelerador y puso la segunda. Si disparan, tengo que pasarles por arriba, decidió. Fue su último pensamiento coherente. Ahora él y la máquina eran uno. El autobús abría camino y Sanyustiz lo seguía.

Cuando por fin se detuvo, más de una tercera parte del autobús se encontraba dentro del terreno de la embajada, con trozos de cerca bajo las ruedas. Los disparos cesaron y Sanyustiz abrió la puerta delantera, la única que estaba seguro de que estuviera completamente en territorio peruano. Radamés sangraba de la cabeza y la espalda. Un guardia yacía en la hierba. La pierna izquierda de Sanyustiz le dolía cuando salió, cojeando, del autobús. Percibía ruidos, fuertes y distantes. El calor era insoportable. Se sentía adolorido y sediento, pero estaba del otro lado, del lado seguro.

Sanyustiz se dejó caer en el piso y cerró los ojos.