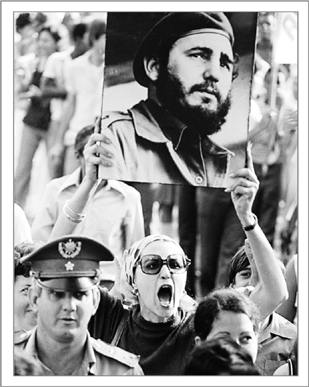

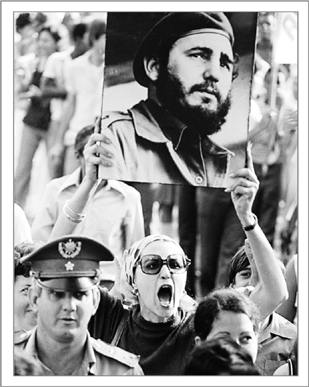

Una manifestante grita su apoyo por Fidel Castro durante un desfile masivo en La Habana el 19 de abril de 1980, para condenar a los cubanos refugiados en la embajada peruana.

Ernesto Pinto, encargado de negocios de la embajada peruana, se recostó contra su automóvil, luciendo una impecable guayabera blanca y espejuelos oscuros. La brisa de abril, tibia y húmeda, le despeinaba la cabellera negra. Estaba sereno pero pensativo, mirando el océano mientras explicaba su versión de las relaciones peruano-cubanas a otro diplomático. En La Habana, iba siempre a la playa para hablar de temas delicados. La arena, fina y sedosa, era el único lugar donde la seguridad cubana no podía instalar micrófonos.

Llevaba sólo dos meses en Cuba y le preocupaba la cantidad de personas que buscaban asilo en la embajada peruana. Desde enero había habido dos allanamientos. El más reciente, apenas cuatro días antes, el 28 de marzo; treinta y dos personas permanecían en el garaje de la embajada en esos momentos. Entre ellos había un policía que saltó la cerca, un hombre al parecer desequilibrado, y una prostituta que declaró que quería casarse con un peruano. Pinto aún no tenía instrucciones de qué hacer con ellos. Sabía que circulaban rumores por La Habana de que los refugiados saldrían pronto hacia Lima, pero la verdad era que sus superiores, ocupados con asuntos nacionales, no le prestaban atención al terreno de Pinto.

Hacía unos días había pedido la autorización oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para mudar la embajada de su sede actual, muy expuesta y virtualmente sin protección, al piso veintitrés de un edificio seguro en el centro de la ciudad, pero aún no le habían aprobado la solicitud. Conjeturaba sobre el significado de la demora con su colega cuando escuchó los disparos —primero dos, y luego demasiados para contarlos. Pinto supo instintivamente que venían de su embajada o del cercano recinto de Venezuela. Eran las cinco de la tarde del 1 de abril y el sol iniciaba su largo descenso sobre el Atlántico.

Vámonos, dijo, y los dos hombres subieron al carro de Pinto, un Camaro de 1979 con motor de siete litros que había enviado a Cuba desde Nueva York. Si hundía el acelerador hasta el piso, podía alcanzar 200 kilómetros por hora en unos segundos. No hizo falta. Aun a la mitad de esa velocidad, llegó a la Quinta Avenida de Miramar en menos de dos minutos, con la embajada a la vista.

SI LOS DISPAROS no lo hubieran interrumpido, la opinión que Pinto hubiese compartido con su colega era que el gobierno cubano había facilitado, o incluso instigado, los allanamientos, para probar la lealtad del gobierno militar peruano.

El presidente del Perú, general Francisco Morales Bermúdez, que había derrocado al general Juan Velasco Alvarado en un golpe incruento en 1975, había mantenido a Castro a distancia. Los dos países tenían relaciones cordiales, pero no en exceso. Dos años antes, en 1978, un sector derechista del ejército peruano había puesto bombas en dos barcos cubanos anclados en El Callao, el principal puerto del Perú. El incidente condujo a la retirada del embajador cubano y a nueve meses de relaciones tensas. A Pinto lo habían enviado a Cuba a tratar de reparar la fricción entre los dos países. Tras seis semanas y una larga conversación con Castro, se había ido satisfecho de sus esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, la pesquisa sobre las explosiones aún no había dado con el culpable.

Ahora Pinto, abogado joven, de mente ágil y reserva europea, estaba de nuevo en La Habana para enmendar el daño de la pesadilla diplomática que su predecesor, Edgardo de Habich, había generado al negarles refugio a los cubanos que habían entrado en la embajada por la fuerza en enero. Pinto era el hombre perfecto para la tarea. Además de su exitosa labor negociadora en 1978, lo habían enviado a La Habana en 1979 a sustituir a de Habich por un período breve, y en Nueva York, como enviado peruano, había trabajado en varios comités de las Naciones Unidas junto a Ricardo Alarcón, el embajador de Cuba. Pinto creía entender la mente del cubano o, más precisamente, las maquinaciones de los que mandaban en la isla.

Pinto disfrutaba tanto de su nuevo trabajo como de vivir en Cuba. Admirador de las mujeres hermosas y los automóviles antiguos, en La Habana se sentía como un niño en una juguetería. Aunque casado y con dos hijos, salía con una bailarina cubana y en general gozaba de los privilegios del poder y de sentirse importante. Aunque tenía sólo treinta y tres años —joven para la carrera diplomática— su gobierno le había asignado misiones de responsabilidad creciente, como negociar acuerdos delicados con un líder mundial de la talla de Fidel Castro. La emoción y los retos de su nuevo trabajo, la sensación de que en Cuba los problemas parecían aguardar siempre a la vuelta de la esquina, lo vigorizaban.

DADO SU NUEVO puesto, Pinto creyó prudente obrar con cautela. Incluso con la bailarina guardaba una suspicaz distancia emocional. Sabía que podía ser una emisaria del gobierno cubano con órdenes de espiarlo. O simplemente una joven cubana, desesperada por irse del país, que calculaba que sus probabilidades de visa aumentaban por tener relaciones con un diplomático. Uno o lo otro, Pinto percibía que sus sentimientos hacia él no tenían nada que ver con el amor, o tan siquiera con su buen aspecto y Camaro rojo.

Después que el autobús más reciente irrumpió por la verja principal de la embajada peruana la última semana de marzo, al oficial a cargo de los soldados cubanos que custodiaban la embajada se le ocurrió un plan para acrecentar la seguridad en el perímetro del edificio. Había pedido y colocado enormes rocas para crear una barrera por el interior de la cerca; luego trajo más guardias y los situó de uno en fondo. A Pinto le pareció una posición peligrosa y se lo hizo saber al oficial.

Si alguien entra por la fuerza, podrían acabar hiriendo a su propia gente, le advirtió.

Usted no se meta en mi trabajo y yo no me meteré en el suyo, le respondió bruscamente el oficial.

Pinto dejó el tema.

Cuarenta y ocho horas más tarde, la historia se encargó de demostrar que Pinto tenía razón.

CUANDO PINTO LLEGÓ de la playa, lo primero que notó fue la cerca de la embajada. Una parte yacía aplastada como una cerca rural tras una estampida. Un vapuleado autobús rojo estaba encajado entre dos viejos árboles. Un guardia cubano a quien conocía por su apellido, Ortiz, sangraba en el suelo. Otro guardia apuntaba su fusil AK a las paredes de la embajada.

¡Hijos de puta!, el guardia gritó dirigiéndose a Pinto, y disparó al azar todas sus balas. ¡Por su culpa!

Pinto desconocía cuál era su culpa, pero no tuvo tiempo de averiguarlo. Dos de sus escoltas lo empujaron al piso y lo cubrieron con sus cuerpos. Desde esa posición Pinto vio a varios hombres —por lo menos dos de ellos heridos— y a una mujer y un niño salir del autobús. Uno de los heridos era Héctor Sanyustiz, que cojeaba; el otro, Radamés Gómez, sangraba de un disparo que le había rozado la cabeza. Un guardia cubano se acercó al colega del AK y se produjo un breve forcejeo al tratar de desarmarlo. Pinto oía sirenas distantes. Se fijó en la cara de asombro de su mujer, Lily Barandiarán, parada en la puerta de la residencia del embajador. Sus hijos, de cuatro años y de siete meses, habían estado mirando dibujos animados en una habitación cercana al patio delantero. Estaban ilesos, pero la pared exterior de la habitación mostraba agujeros de balas. Todo ocurría demasiado rápido y a la vez en cámara lenta. Ahora Pinto notaba que Ortiz sangraba abundantemente del pecho. Los demás soldados lo llevaban hacia una ambulancia. De pronto, Pinto se dio cuenta de que era la persona de mayor rango en el lugar. Estaba al mando, pero con la frente contra el piso.

De inmediato se zafó de los guardaespaldas, se puso de pie y le dio instrucciones a su jefe de seguridad de llevar a los pasajeros y al chofer del autobús a la casa. Poco después, el general José Abrantes, jefe de la temida Seguridad del Estado cubano, vestido de paisano y con espejuelos oscuros Ray-Ban, llegó y se dirigió a Pinto. Un guardaespaldas armado lo seguía de cerca.

Soy el general Abrantes y quiero que me entregue a los asesinos, dijo secamente.

¿Quién ha muerto?, preguntó Pinto, airado por el tono amenazador del general. ¿Quién mató a quién? ¿Murió el guardia?

A Pinto no le habían dicho aún que Pedro Ortiz Cabrera, de veintisiete años, había muerto de una herida en el pecho. No se sabía si una de sus propias balas había rebotado del autobús y lo había matado o si lo había alcanzado una bala perdida de otro guardia.

¡Esos hijos de puta que están allá dentro!, gritó Abrantes, apuntando con el dedo a la embajada y después al rostro de Pinto. Esos que usted protege. ¡Ellos lo mataron!

Pinto estaba acostumbrado a analizar las cosas de otro modo. De madre alemana y padre peruano, científico, Pinto era extremadamente serio y maduro. Su primera lengua era el alemán, pero hablaba español a la perfección. Era puntual, organizado y pensaba cuidadosamente antes de hablar. Tenía una mente aguda, matemática, que rara vez le fallaba.

Y en ese momento necesitaba más tiempo para pensar. Consideró pedirle al general que pasara a la embajada para sostener una conversación civilizada en privado, no a gritos en un patio regado de restos del choque y manchado de sangre. Pero no conocía bien a Abrantes y supuso que iba armado. Pinto decidió que la conversación sería en el exterior y sería corta.

Lo primero que hay que determinar es si en efecto alguien murió, luego esperar los resultados de la autopsia y una prueba de balística para saber quién lo mató, dijo Pinto en su mejor tono de abogado.

Con su permiso o no, voy a buscar a esos hombres, ripostó Abrantes, y echó a andar hacia el edificio de la embajada.

Entonces no hay más de que hablar, respondió Pinto, alzando la voz pero sin ceder terreno. Esto es un asunto político. Si da un paso en falso, yo no lo secundo.

La palabra “político” detuvo en seco a Abrantes. Dio la vuelta y, sin que lo oyese su guardaespaldas, de nuevo trató de persuadir a Pinto de que le entregara a los del autobús. Pinto se negó. El general Abrantes se retiró malhumorado.

Pinto desvió su atención a las personas dentro de la embajada. Miembros de la escolta los habían registrado y no llevaban armas. Supo que Sanyustiz estaba herido en la nalga derecha y que Gómez tenía una bala alojada en la espalda, a media pulgada de una vértebra. Pinto le dijo al personal de la embajada que llevase a los heridos a un hospital militar y dio instrucciones de que no los dejaran solos; desde ese momento, eran responsabilidad del Perú, protegidos por tratados internacionales.

Pinto no sabía a quiénes se había comprometido a proteger, ni aprobaba la forma violenta en que habían buscado asilo, pero sabía lo que era sentirse atrapado en un país del que uno ansiaba escapar.

ERNESTO PINTO-BAZURCO RITTLER había nacido en Alemania en 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, llamado también Ernesto Pinto-Bazurco, era un peruano de clase media que se había ido a Munich veinte años antes a estudiar medicina. Allá se enamoró de una alemana y se quedó trabajando en un hospital después de graduarse. Cuando los nazis tomaron el poder y se desató la guerra, Ernesto no vio motivos para irse. Le agradecía a Alemania su carrera, un empleo bien pagado, una esposa a la que amaba y un modo de vida del que disfrutaba. Él y su esposa no se metían en política, por lo que pensaron que no tendrían problemas. Pero entonces Perú le declaró la guerra a Alemania, el primer país de las Américas en seguir el ejemplo de Estados Unidos. El abuelo de Pinto, Moisés Pinto-Bazurco, era un oficial naval peruano. Como Ernesto, el hijo de Moisés, llevaba el mismo apellido compuesto, los alemanes creyeron que se trataba de la misma persona y lo arrestaron enseguida. Durante tres meses del año 1941, mientras los nazis investigaban su identidad, Ernesto fue detenido en un campo de concentración en el sur de Alemania, donde trabajó como médico.

Cuando Pinto nació, Alemania había perdido la guerra y Munich era una ciudad en ruinas. Los primeros recuerdos de Pinto eran de jugar en los escombros de lo que habían sido grandes mansiones. La ocupación norteamericana, lejos de ser un alivio para su familia, trajo penurias y dolores de cabeza. Los soldados, groseros e inexpertos, hacían chistes soeces y aterrorizaban al vecindario. Una vez, cuando Pinto tenía unos tres años, halló a su madre llorando en el patio. Unos soldados norteamericanos habían desenterrado cuatro huevos que ella había escondido bajo las ruinas y los habían usado en un ridículo y brevísimo juego de béisbol. Temiendo que los norteamericanos nunca se fueran y que la reconstrucción de Munich tomara décadas, la familia Pinto abordó el Rímac, barco peruano que transportó 500 expatriados latinoamericanos, en septiembre de 1950. Cinco semanas después arribaban a Lima como refugiados.

Pinto se crió en las selvas del Perú, donde su padre investigaba los poderes curativos de plantas nativas. Llegado el momento, escogió la carrera diplomática porque sabía que, lejos de traer soluciones, la guerra causaba dolor y destrucción. Comprendía por qué los norteamericanos habían combatido a los alemanes, pero aborrecía lo que habían tenido que hacer para ganar la guerra, y en particular desconfiaba de todo el que vistiera uniforme militar. Veía la diplomacia como la única vía de liquidar los conflictos sin bombardear ciudades enteras.

Cuando lo enviaron a Cuba a sustituir a de Habich, Pinto sabía que su misión era restablecer la credibilidad de una embajada que, en opinión de sus superiores, había sido deshonrada por el evidente traspié diplomático de de Habich y su apenas oculta identificación ideológica con la revolución cubana. El otro propósito de Pinto era evitar avergonzar a su gobierno en un momento de transición.

Tras doce años de gobiernos militares, el general que estaba ahora al mando, Morales Bermúdez, se proponía llevar al Perú por una vía democrática. Había convocado a elecciones para la primavera de 1980 y prometido entregar el gobierno el 28 de julio al nuevo presidente electo. Cuando Sanyustiz penetró la embajada, la prioridad del presidente Morales Bermúdez era evitar una crisis que interrumpiera, demorara o simplemente ensombreciera la transición democrática del Perú.

Pinto sabía que obraría en el mejor interés de Castro encontrar una solución a su mutuo problema antes de las elecciones. No importaba mucho si Castro provocaba la hostilidad de un presidente peruano saliente. Pero envenenar la relación con un presidente recién electo —un posible aliado— era otra cosa. También Castro actuaría con cautela. Eso esperaba Pinto.

Sin aguardar instrucciones del ministro de relaciones exteriores, Arturo García-García —experimentado diplomático que Morales Bermúdez había sacado del retiro para que lo ayudase a manejar la transición—, Pinto decidió visitar a su viejo amigo Alarcón, ahora viceministro de relaciones exteriores. Quería asegurarse de que el gobierno cubano, en su celo por agarrar a los allanadores, no se atrevería a atacar la embajada para llevárselos por la fuerza. Los próximos dos días, Pinto se reunió varias veces con Alarcón. Uno de los encuentros tuvo lugar a las dos y media de la madrugada del 4 de abril, viernes Santo, pero el que fuese día feriado apenas importaba porque Cuba había abolido las festividades religiosas hacía años. A esa hora, Alarcón tranquilizó a Pinto, exhausto tras dos días de tensión y poco sueño, con las palabras que esperaba oír: Todo va bien.

Pinto lo creyó y se fue a dormir.

Por la mañana temprano, se duchaba cuando oyó un ruido sordo, como si un tractor se abriese paso hacia el patio delantero de la embajada. Miró por la ventana del baño y vio que dos grandes motoniveladoras habían demolido las casetas de concreto de los centinelas, que flanqueaban la verja principal, y arrastraban los escombros. Otra niveladora barría con los pilotes de piedra destinados a proteger la embajada de futuros allanamientos, con lo que el perímetro quedaba totalmente abierto. Una vez despejada el área, los guardias cubanos sencillamente se retiraron de sus puestos. Pinto corrió a su oficina y le ordenó al personal que repartiera por la embajada a los treinta y seis refugiados cubanos que estaban escondidos en el garaje. Temía que el gobierno cubano hubiese derribado la cerca para atacar la embajada y llevarse a los refugiados por la fuerza. Mandó un cable urgente a Lima pidiendo instrucciones y salió a la calle.

De haber recibido el periódico a las seis de la mañana como de costumbre, Pinto lo hubiera leído antes de bañarse y tal vez se hubiese dado cuenta de que el plan que el gobierno cubano acababa de poner en marcha era mucho más elaborado y siniestro que un simple asalto militar a una embajada. Pero ese día el periódico lo repartieron a las ocho, la hora exacta en que era demolida la última barrera de contención entre Perú y Cuba.

El periódico declaraba, en un editorial de primera plana firmado por el Gobierno Revolucionario de Cuba —es decir, Fidel Castro—, que Cuba dejaba de proteger la embajada peruana de los que deseaban irse del país. Se tomaba esa decision, según el editorial, porque los diplomáticos peruanos, rehusando cooperar con las autoridades cubanas, toleraban la intrusión de elementos antisociales y delincuentes en los predios de la embajada. El editorial acusaba a los diplomáticos peruanos de sumarse a la campaña de terror de Estados Unidos contra Cuba y afirmaba que ni uno de los que pretendían obtener una visa irrumpiendo por la fuerza en una embajada recibiría jamás la autorización de salida de Cuba.

Pinto releyó el editorial y pensó en sus implicaciones. Temía por la vida de los asilados y de los empleados a su cargo. ¿Significaba esto que cualquiera podía entrar en la embajada con la esperanza de asilo? ¿Era eso lo que Cuba quería? El editorial parecía una declaración de guerra, con Pinto como enemigo. Pero simplemente porque el gobierno asignara esos papeles, él no tenía que aceptarlos: Procedería como siempre, como el diplomático que busca soluciones mediante el diálogo. Llamó por teléfono a Alarcón. No estaba, como era de esperarse.

Pinto llamó a todos los embajadores que conocía en La Habana y les pidió que estuviesen en la embajada a las nueve de la mañana para una reunión urgente. Con todos presentes en su despacho, solicitó su colaboración. Deseaba que el mundo entero supiese que el gobierno cubano ya no garantizaba la seguridad de los representantes del Perú en su territorio. Esto pudo haberle sucedido a cualquiera de ustedes, les dijo.

Cuarenta y cinco minutos más tarde, la embajada era un hervidero de periodistas de varias agencias internacionales de noticias. Confiado en que, con la prensa a sus puertas, nadie se atrevería a invadir su casa y su oficina, Pinto se trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores. El único que lo atendió fue el jefe de protocolo, quien, con una serie de ademanes exagerados, le dio a entender que estaban grabando la conversación. De todos modos, no parecía saber nada.

CUANDO PINTO REGRESÓ a la embajada, había decenas de cubanos congregados tranquilamente en el jardín, en pequeños grupos. El personal peruano de seguridad había registrado a los treinta primeros, llegados a las ocho y cinco. El jefe de seguridad le dijo a Pinto que tenía la certeza de que pertenecían a la Seguridad del Estado, enviados a observar e informar sobre las actividades de la embajada. Habían entrado tan pronto los guardias se fueron y estaban bien vestidos y bien peinados. Además, uno tenía la marca reciente de una funda de pistola en el tobillo. Pinto supuso que parte de su misión también era estimular a otros a que los imitaran, con la intención de crear caos. El jefe de seguridad los había enviado a otra parte de la embajada, lejos de los treinta y seis cubanos originales en el interior del edificio y lejos del número creciente de personas que reclamaban asilo y protección en el patio delantero. El terreno de la embajada medía 2.500 metros cuadrados. Pinto calculó rápidamente que 1.000, tal vez 1.500 cubanos podrían refugiarse allí.

A medida que la noticia se regaba por el país, cientos de personas llegaban a la embajada. Al anochecer, ya era obvio que Pinto había calculado mal. En la sede se congregaban miles de cubanos: mujeres, niños, parejas de ancianos, estudiantes, médicos, maleantes, policías en uniforme, incluso soldados —que se quitaban las chaquetas verde olivo antes de unirse a la multitud— y miembros del partido comunista, que rompían sus carnés rojos y los tiraban en la acera. Algunos, que habían ido a curiosear, eran empujados o alentados a entrar. Pronto la Quinta Avenida parecía un desfile inacabable con un solo paradero: la embajada peruana.

Pinto ansiaba hablar con Castro y no cesaba de llamar a varios contactos para pedirles que concertaran una reunión. A eso de las ocho de la noche, una limusina rusa Zil pasó despacio frente a la embajada. La esposa de Pinto reconoció el carro de Castro y no perdió tiempo en acercársele. Se paró en medio de la calle y agitó los brazos. El vehículo se detuvo. Pinto llegó detrás de ella.

Es hora de que hablemos, dijo Pinto, abriendo la puerta trasera.

Entra. Yo no voy a salir, dijo Castro.

¿Por qué no? Pinto se sorprendió. No pensó que Castro tuviera miedo.

No quiero ver a todos esos gusanos, dijo Castro.

Pinto pensó por un momento qué hacer. Su mujer, que tenía alguna experiencia diplomática, le había aconsejado que no negociara solo, sin testigos amistosos. Pero Pinto tenía pocas alternativas. Si las tropas cubanas atacaban la embajada, centenares de personas desarmadas morirían. Detestaba pensar que esa violencia ocurriese en territorio peruano a su cargo. Se había pasado el día tratando de localizar al jefe, y ahora lo tenía delante. Aceptó raudo la invitación de Castro.

Antes de entrar al carro, Pinto se quitó el revólver que llevaba a la cintura desde por la mañana y se lo dio a su jefe de seguridad. Castro mostró su arma, como indicando que Pinto debía retener la suya. Pero Pinto descartó el gesto. Le apretó la mano a su mujer y bajó la cabeza para entrar al carro, desarmado.

El auto arrancó sin rumbo definido. Hablaron como hora y media. Castro insistió en que Estados Unidos estaba detrás de la negativa de Perú a entregar a los allanadores. Pinto le recordó que no simpatizaba con los norteamericanos y le contó a Castro su infancia en Munich, ciudad devastada por los aliados.

Pinto tomó la iniciativa de la conversación tratando de establecer su neutralidad en asuntos cubanos: Mire, Fidel, usted atemoriza o cautiva a la gente. Pero yo no estoy ni cautivado ni atemorizado. Lo que tenemos que encontrar es una solución que nos convenga a los dos.

Castro lo escuchó con atención. Pero no estaba solo; iba acompañado de Manuel Piñeiro, uno de los miembros más respetados de su círculo íntimo, apodado “Barba Roja” por el color de su barba.

Lo que hace falta aquí, Piñeiro interrumpió a Pinto, es tirar unos tiros y van a ver cómo todos salen de la embajada saltando como conejos.

Pinto trasladó su atención del rostro de Fidel, que escrutaba en busca de pistas, a Piñeiro. Nunca lo había visto, pero su reputación lo precedía: Piñeiro era el encargado de fomentar y ayudar a las revoluciones en América Latina. Todo lo relacionado con América Latina tenía que pasar por sus manos y decidirlo él —con el visto bueno de Castro, por supuesto. Piñeiro le pareció a Pinto un hombrecito iracundo sin el aura revolucionario y de poder que emitía Fidel.

Piñeiro le extendió una hoja de papel. Pinto la miró sin tocarla.

Tiene que firmar esto, dijo Piñeiro. Si no, no somos responsables de lo que pase.

El documento era una solicitud a las autoridades cubanas, a nombre de Pinto, de que ayudaran a la embajada a deshacerse de las hordas de gente que acampaban allí. En esencia, era abdicar de la jurisdicción del Perú sobre su embajada, así como una admisión de que había perdido el control de sus predios.

Pinto no lo sabía, pero en ese momento, a escasas dos millas de distancia, unos doscientos hombres bien entrenados, de una división militar llamada Tropas Especiales, similar a la Fuerza Delta del ejército norteamericano, se preparaban para atacar a la embajada. Tenían órdenes de evacuar el edificio a toda costa, pero sin el uso de armas. Vestidos de civil, esperaban en su cuartel la señal de Castro.

Oliendo una trampa, Pinto rehusó firmar el documento. Ni siquiera lo tocó, para no dejar sus huellas digitales en un papel que podría significar la perdición de cientos de personas. En su lugar, le lanzó a Piñeiro su propia amenaza.

En el instante en que una de esas personas muera, me subo a un avión de regreso a Lima y el problema es de ustedes. Si no garantizan su seguridad, no tiene sentido continuar estas negociaciones, dijo Pinto, apenas conteniendo la ira.

Animado por el silencio de Castro, Pinto prosiguió: Estoy dispuesto a negociar en los términos que quieran, excepto la muerte. Mis métodos son pacíficos. Soy diplomático, no revolucionario.

Como Pinto y Piñeiro habían llegado a un punto muerto tras unos cuarenta y cinco minutos de conversación, Castro le ordenó al chofer que volviera a la embajada y le dijo a Pinto que prefería hablar con el general Morales Bermúdez. Pinto pidió tiempo para arreglar el contacto con el presidente y le dijo a Castro que regresara a buscarlo en una hora.

A eso de las diez de la noche, la limusina de Castro comenzó a darle vueltas a la embajada de nuevo. Esta vez Castro estaba solo. A Pinto le pareció raro que Castro quisiera hablar sin testigos, en la oscuridad de su carro en vez de en su despacho, donde tenía más libertad de movimiento y podía tratar de impresionaro.

Tan pronto Pinto entró en el carro por segunda vez, el guardaespaldas de Castro, que iba sentado junto al chofer, se pasó para atrás. Pero Castro tranquilizó enseguida a Pinto preguntándole por su mujer, Lily.

Me hubiera gustado hablar con ella, dijo, y sugirió que regresaran a buscarla. Con la esposa de Pinto en el carro, Castro se mostró cortés e incluso coqueto. Le preguntó su opinión sobre el tumulto en la embajada. Ella le respondió que había decenas, quizás centenares, de niños, y su bienestar le preocupaba.

Quiero que sepa que la revolución no tiene nada en contra suya o de su familia. Esto no es personal, aseguró Castro, mirándola a los ojos.

Pinto se sintió algo inquieto por el carácter íntimo de la conversación y trató de atraer la atención de Castro diciéndole que su presidente accedía a conversar, pero sólo para discutir alguna propuesta concreta. Al Perú no le interesaba prolongar la situación. El país, que entonces tenía un ingreso per cápita de $800, no tenía presupuesto ni deseo de mantener a cientos de personas por tiempo indefinido. Había que hallar una solución lo antes posible.

Pero por ahora Pinto sólo deseaba la seguridad de que no se derramaría sangre, y la única garantía aceptable era la de Castro mismo. El tono del editorial del periódico aún le sonaba en los oídos. La última oración advertía: “Si se intenta con el pretexto de la inmunidad diplomática legalizar el crimen, proteger la delincuencia común, la violación de nuestras leyes y crear un clima de inseguridad para los representantes extranjeros en nuestro país, adoptaremos las medidas pertinentes y a cualquier precio para ponerle fin.” Para Pinto, la situación era grave: miles de personas dispuestas a morir y un gobierno, sospechaba él, dispuesto a matar. Era como tirar un fósforo encendido a una pila de madera seca.

Castro asintió ante la interrupción de Pinto, pero reanudó la conversación con Lily.

Sabemos que estás preocupada por los niños y también por tus propios hijos, le dijo. También sabemos que tus hijos ya no están aquí. Sabemos dónde están y que están seguros, dijo.

Pinto y su esposa se quedaron atónitos. Esa tarde habían llevado a los niños a la casa del embajador canadiense. Interpretaron el comentario de Castro como una amenaza velada y una afirmación de la omnipotencia y omnipresencia del gobierno cubano.

Por último, tras una pausa, Castro dijo por fin lo que Pinto tanto deseaba oír: No se disparará ni un tiro.

Eso le bastaba a Pinto.

Entonces, confíe en mí como yo estoy confiando en usted, dijo Pinto, y, tomando de la mano a su mujer, salió del carro.

Se sentía aliviado pero también física y mentalmente exhausto. La espalda le dolía y los ojos le ardían. Esa noche, dejaría que otros se ocuparan de los detalles de qué hacer con tanta gente. Pronto, tal vez al día siguiente, tendría que viajar a Perú para arreglar el encuentro entre Castro y Morales Bermúdez. Salió al balcón del segundo piso y miró hacia el jardín. Miles de personas lo miraban, pero en la oscuridad él sólo veía a los más cercanos. El silencio se fue apoderando de la embajada a medida que los cubanos se daban cuenta de que alguien importante iba a hablarles.

Acabo de hablar con Fidel, dijo Pinto, llamándolo por su nombre de pila, como hacían los cubanos. Y me dijo que la seguridad de ustedes está garantizada.

Se oyeron vítores de la muchedumbre.

Muchos de ellos se habían criado en la revolución, y Fidel era el único líder que conocían. Cuando Fidel anunciaba privaciones, la mantequilla desaparecía de las bodegas, y la carne de las carnicerías. Cuando Fidel advertía que se esperaban abundantes sacrificios, brigadas de voluntarios surgían de la noche a la mañana para cortar caña los fines de semana. Y cuando Fidel preguntó retóricamente al principio: “¿Elecciones para qué?” había cumplido su palabra y erradicado todo vestigio de democracia de la isla. Los cubanos a los que Pinto les hablaba esa noche tenían motivos más que suficientes para querer escapar del régimen opresor de Castro, pero también para confiar en su palabra.

Les aseguro, prosiguió Pinto, que estoy haciendo todo lo posible por encontrar una solución rápida a sus dificultades.

Habló poco y no contestó preguntas, pero le aconsejó a la multitud que evitara cualquier tipo de provocación del exterior. Aunque Castro había garantizado la seguridad de los de la embajada, ya se empezaba a formar una turba colérica y vociferante del otro lado de la calle.

ESCUCHANDO ATENTAMENTE DESDE su puesto, bajo una mata de mango, estaba Mercedes Álvarez, enfermera de veintidós años, con cinco meses de embarazo y sus tres hijos —de cinco, dos y un año —a su lado. Mercedes, que se había metido en la embajada con su marido apenas tres horas antes, tenía miedo. Sus hijos más pequeños dormían en su regazo, agotados de llorar en vano pidiendo leche. Mercedes había salido de su casa con tanta prisa que no se llevó pañales ni leche para el bebé.

Se había levantado la mañana del 4 de abril con el único objetivo de que su hijo mayor disfrutara de su fiesta de cumpleaños esa tarde. Por la mañana fue a la panadería a comprar el cake que le tocaba a cada familia por cumpleaños, bodas y el día de las Madres. El cake —blanco, con una cinta de merengue alrededor— era como todos los demás. Mercedes lo adornó con un viejo par de muñecos de Tom y Jerry. Por el mediodía buscó los caramelos y refrescos que le correspondían también por el cumpleaños, así como algunos globos y una piñata en forma de cisne.

Cuando le daba los últimos toques a la fiesta —planchando un mantel de cuadritos, poniendo las velas en el cake y rellenando bolsitas de caramelos para los invitados—, su marido, Filiberto, llegó apurado a decirle que la embajada peruana estaba abierta para los que quisieran asilarse.

Vámonos, le dijo, corriendo a la habitación a preparar una maleta antes que Mercedes pudiese responder.

No, no, no. No me voy, dijo al fin, pensando en su madre y sus hermanos y el peligro que correrían sus hijos.

Bien, entonces me llevo a los niños y te mando una visa para que te reúnas con nosotros después, dijo su marido. Mercedes lo miró incrédula.

De ningún modo aceptaría separarse de sus hijos. Abandonada por su padre a los tres años, sabía lo que era criarse pobre y con una madre siempre fatigada y agobiada. Su madre estaba tan cansada al final del día que no le quedaba tiempo para abrazos ni palabras de cariño. Cuando Mercedes fue madre a los dieciocho, un año después de casarse con Filiberto, se prometió nunca separarse de sus hijos. Sabía que nunca podría irse a la cama a dormir sin besarlos antes y desearles buenas noches.

Poco antes de la hora de llegar los invitados, el marido de Mercedes empezó a empacar por ella, tratando de ganarse a los niños. Les ofreció llevarlos a dar un paseo inolvidable, pero sólo si la madre iba con ellos. Los niños mayores comenzaron a llorar y a pedirle que fuese con ellos. Mercedes miró fijamente a su marido, parado en la puerta con las maletas. El taxi que él había llamado tocaba la bocina, estacionado frente a la casa. Filiberto le suplicaba con la mirada, pero Mercedes se daba cuenta de que se iría con o sin ella. Agarró el cake, lo metió en una bolsa plástica, y salió con su marido y sus hijos. En el taxi, demasiado tarde, se acordó de que no se había duchado ese día.

Al acercarse a la embajada había tanta gente en las calles con bolsas de ropa y comida y arrastrando pesadas maletas que el chofer no pudo seguir. Detuvo el auto y lo abandonó a un costado de la calle, uniéndose a Mercedes y su familia en la marea humana que marchaba en silencio hacia la embajada. Mercedes nunca había visto una muchedumbre tan callada. Ni en un entierro.

La familia tardó como una hora en encontrar un lugar donde meterse entre el gentío y pasar la noche. Mercedes agarraba fuertemente a los niños de las manos, por temor de perderlos en la multitud. Cuando lloraban pidiendo leche, les daba pedazos del cake y los mecía, uno a uno, hasta que se dormían. Rodeada de sus cuerpos tibios y pequeños, comenzó a pensar en las consecuencias de lo que había hecho.

Se le ocurrió que pudieran haber caído en una trampa y que el gobierno los metería a todos en la cárcel. Los nervios no la dejaban concentrarse; las ideas le daban vueltas en la cabeza como aves revoloteando para escapar de una jaula. La consolaba pensar que, si algo le pasaba a ella, el gobierno les brindaría atención médica y educación a sus hijos. Esa paradoja —que el mismo gobierno del que trataba de huir cuidaría de sus hijos— la hizo plantearse por qué quería realmente irse del país. Después de todo, el gobierno cubano había ayudado a su madre a educarse para que no tuviese que planchar camisas ajenas, y le había facilitado a Mercedes matricularse en la escuela de enfermería —un privilegio fuera del alcance económico de la mayoría de las mujeres negras antes de la revolución.

Aun así, quería para sus hijos algo que nunca había experimentado y que nunca podría darles en Cuba: libertad. Eso es, concluyó con cierto alivio. En medio de su temor y desesperación, necesitaba una razón poderosa para justificar el riesgo de su familia. La libertad sería su regalo a sus hijos.

La voz firme de un hombre que hablaba desde un balcón despejó la nebulosa mental de Mercedes. Se concentró en escuchar. El hombre decía que estaba a cargo de la embajada y que Fidel había prometido que nada les sucedería esa noche. Mercedes notó el carácter limitado de la garantía de Fidel y por un instante se preocupó por lo que pasaría la noche siguiente y la otra. Por fin, arrullada por el murmullo de miles de personas que la rodeaban, se durmió, con sus hijos a su lado.

A LAS DOS de la madrugada del sábado 5 de abril, unos 300 miembros de Tropas Especiales reunidos desde las cinco de la tarde del día anterior recibieron finalmente la orden de Castro de entrar en acción. Pero su misión había cambiado. Ya no tenían que desalojar la embajada. Para entonces, habían unas 10.000 personas dentro del complejo. Vestidos de combate —uniforme verde olivo, pistola al cinto y botas negras—, los hombres se trasladaron a la embajada en doce camiones rusos idénticos, pintados de verde olivo, y ocho jeeps. Todo lo que tenían que hacer era aparecerse allí, les dijeron. Su sola presencia, la amenaza implícita de su poder, impediría que nadie más se acercara al edificio e intimidaría a los que ya estaban dentro para hacerles comprender que no se encontraban aún fuera del alcance del gobierno cubano. Al ver llegar los vehículos, la multitud hizo silencio. Nadie se movía, en espera de un ataque que no se produjo. Sólo dos oficiales se aproximaron a la cerca, pero se limitaron a echar una fría y silenciosa mirada a la multitud antes de volver a sus jeeps.

Cuando el despliegue de fuerza concluyó, los hombres, que en su mayoría no habían mostrado el rostro ni mirado hacia afuera desde los camiones, se retiraron. Pero tan pronto se fueron, miembros de la seguridad, vestidos de paisano, se unieron a policías uniformados y dirigentes de los comités de vecinos para acordonar el área alrededor de la embajada en un perímetro de dos a cuatro cuadras, impidiendo el cruce en ambas direcciones sin un pase oficial. Decenas de personas, tal vez cientos, lograron entrar en las cuarenta y ocho horas siguientes, pero el bloqueo violó el espíritu y la letra de la promesa que el gobierno había hecho en el editorial de no volver a vigilar la embajada y no impedir que más cubanos ejercieran su derecho al asilo político.

A menos de veinticuatro horas de que Castro, por primera vez en veintiún años, le ofreciera la libertad de escoger a su pueblo, se había visto forzado a retomar las riendas del orden y el poder.

EL SÁBADO POR la mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión con todos los diplomáticos de La Habana y anunció que el gobierno no se oponía a que los asilados de la embajada peruana viajaran al Perú o a cualquier otro país que lo autorizara. Los diplomáticos estaban asombrados de que Castro y sus hombres hubiesen calculado tan mal la reacción de su propio pueblo ante una puerta abierta. Quizás Castro se dejó llevar por la ira, concluyeron muchos. Uno de los ayudantes de Castro le dijo a Wayne Smith, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, que cuando le informaron de la muerte del guardia de la embajada, Castro había enrojecido de la furia. “Nunca lo he visto tan colérico”, dijo el ayudante. El juicio de Castro tal vez se había nublado por una serie de problemas personales, así como un sinnúmero de presiones internas y externas que lo afectaban desde el año anterior.

En 1979, la economía del país había caído drásticamente. El ausentismo laboral y la falta de motivación de los trabajadores habían deprimido los niveles de producción hasta el punto que Castro se vio obligado a referirse a la escasez de alimentos y vivienda en un discurso del 27 de diciembre: “[Cuba está] navegando en un océano de dificultades”, dijo. “Ya llevamos un tiempo en ese mar, y continuaremos en él, a veces más tormentoso, a veces más calmado, pero la orilla aún está muy lejos”.

Ese mismo mes, la invasión soviética de Afganistán lo había disgustado y puesto en un aprieto. El hecho de que su aliado más cercano, la Unión Soviética, invadiera a uno de los países fundadores del Movimiento No Alineado, Afganistán, sin consultar ni informárselo a él, el presidente del movimiento, perjudicaba su reputación mundial. También le molestaban las visitas de los exiliados, que fomentaban inquietud entre la ciudadanía, y la lentitud de Estados Unidos en conceder visas a los ex presos políticos. Para colmo, en enero de 1980, su secretaria y confidenta, Celia Sánchez, había muerto. Sus allegados sabían que Castro no sólo perdía una amiga y aliada, sino su brújula personal.

Cuando retiraron la guardia de la embajada, un funcionario cubano, seguramente haciéndose eco de la certeza de Castro, le había apostado a Smith cinco pesos a que no se asilaban más de algunos centenares de personas. El funcionario perdió la apuesta.

EL SÁBADO POR la tarde una furgoneta del gobierno, con un altavoz en el techo, se estacionó frente a la embajada. Una voz anónima proclamó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba dispuesto a darles permiso de salida a todos los cubanos que hubiesen entrado en la embajada después del martes, haciendo una distinción clara entre Sanyustiz y sus amigos, que entraron por la fuerza, y los miles que habían entrado con la aprobación y el estímulo tácito del gobierno cubano.

Al caer la noche del sábado, el atildado césped de la embajada desaparecía a toda prisa bajo las pisadas constantes de miles de pies; bocas hambrientas devoraban los mangos de los árboles. Los refugiados habían formado un comité central para comunicar sus necesidades al personal de la embajada. El comité incluía, entre otros, a un ladrón de automóviles, un estudiante de derecho de tercer año, un cirujano, un adventista del séptimo día y un chofer de camión. Pero ningún comité podía resolver el problema más apremiante: la falta de espacio. Había tanta gente en los predios de la embajada que cada persona disponía de sólo diez pulgadas de espacio. Algunos usaban los muslos de desconocidos como almohadas o dormían balanceados precariamente en las ramas de las matas de mango.

En el techo del edificio, hombres descamisados manifestaban su furia; otros se colgaban de las ramas y le hacían gestos obscenos a la policía, sintiéndose libres por primera vez en sus vidas.

EL LUNES 7 de abril Castro visitó la embajada. Quería asegurarles a todos que los dejarían salir del país. Nadie dijo una palabra, y Castro se fue pronto. En un editorial de primera plana esa mañana, el gobierno reconocía públicamente por primera vez los sucesos de la embajada. El editorial sin firma, que comenzaba y concluía con las palabras “Esta es la posición de Cuba”, acusaba a Perú de proteger a delincuentes comunes. Como ejemplos del tipo de gente que había en la embajada, mencionaba homosexuales, así como aficionados al juego y a las drogas. “¡Que se vayan!”, exhortaba.

Ese mismo día, Pinto viajó al Perú con su esposa e hijos a negociar los términos del encuentro de Morales Bermúdez y Castro y para poner a su familia a salvo. Estaba convencido de que nada más podía hacer por los hombres y mujeres de la embajada. La diplomacia seguirá su curso, creía. Los cubanos terminarían por salir de la isla. Sólo había que esperar.

DÍA Y NOCHE, estaciones radiales del gobierno instaban por altavoces a los refugiados a volver a sus hogares, puesto que Perú no podía hacer nada por ellos; tenían que confiar en el gobierno cubano para recibir los documentos de salida del país. Algunos se metían colillas de cigarros en los oídos para bloquear el ruido. Otros, menos pacientes, les contestaban a los altavoces con gritos de ¡mentira! ¡mentira! ¡mentira!

Con el correr de los días en la embajada, un niño nació y una anciana murió. Alrededor del perímetro del complejo se instalaron inodoros portátiles, pero algunos refugiados se negaban a usarlos por temor a que les impidieran regresar al recinto y preferían evacuar en la hierba, a la vista de todos. El jardín pronto se convirtió en una caldera fétida donde era difícil caminar e imposible acostarse.

Alrededor del quinto día, Mercedes se trasladó al interior del edificio y probó su primer bocado de comida. Durante cinco días, su marido había conseguido sólo yogur y leche para los niños. Los primeros tres días Mercedes los había pasado sentada en el mismo lugar, sin moverse, por no perder el puesto. Cuando necesitaba ir al baño, aguantaba hasta que los niños se durmieran para colocarles las piernas en una posición que cubriera su puesto junto a ellos.

El gobierno cubano repartía cajitas de comida por encima de la cerca —arroz amarillo con puerco o costillas y a veces hasta pescado y arroz con frijoles— pero no daban abasto ni remotamente. La embajada peruana no tenía los recursos ni el personal para preparar comida para tanta gente. A veces, se distribuían 2.500 raciones para una multitud de casi 11.000 personas. Se producían peleas, y las mujeres y los niños casi siempre perdían, aunque la comida se destinaba principalmente a ellos. Las madres exhibían las huellas de su desesperación: brazos sangrantes por los rasguños producidos por las puntas de la cerca al estirar las manos para agarrar comida para sus hijos. El número de raciones se controlaba con la intención de crear caos, para demostrarle al mundo que los que estaban en la embajada eran peligrosos.

Circularon rumores de que alguien se había comido al gato del embajador. La gente arrancaba las hojas de los árboles y se las comía ya que los mangos habían desaparecido. Algunos hacían sopa de huesos de pescado y tomaban agua tibia con sal para aliviar el hambre. La mayoría, sobre todo los niños, padecía deshidratación, insolación y gastroenteritis. La prensa internacional se congregó en La Habana, y las fotos trasmitidas al mundo contenían un mensaje devastador: El pueblo de Cuba prefería sufrir condiciones inhumanas, comiendo animales domésticos y arbustos para sobrevivir, a vivir en un paraíso comunista.

Humillado, quizás como nunca antes, Castro lanzó una campaña de difamación contra los asilados, llamándolos escoria o antisociales, calificativo que explicó el periódico Granma: “Antisociales son en general lumpens, vagos, parásitos, elementos delincuenciales o predelincuentes, viciosos, etcétera”. La distribución de la gente en la embajada alimentó esa imagen. Las mujeres y los niños se mantenían dentro del edificio, mientras que los hombres —jóvenes, coléricos y hambrientos— acampaban fuera. Cuando las cámaras los enfocaban, se aglomeraban, pidiendo ayuda. Lo que las lentes trasmitían al mundo era una turba de hombres desesperados.

Bajo presión internacional para ocuparse de los refugiados de un modo humano, el gobierno envió autobuses a la embajada y ofreció salvoconductos a los que regresaran a sus casas para esperar la salida de Cuba. Al principio pocos aceptaron, temiendo una trampa, pero a los varios días más de mil se habían ido a casa. Entonces el gobierno exhortó a sus ciudadanos a mostrarle a la “escoria” que salía de la embajada cómo se comportaban los verdaderos revolucionarios. Los que aceptaban la oferta del gobierno tenían que pasar entre dos hileras formadas por unas trescientas personas que los empujaban, insultaban y a veces les pegaban. Pero no bastaba con eso. Cuando llegaban a su barrio, con sus salvoconductos, eran atacados ferozmente con palos y puños por vecinos y ex compañeros de trabajo, minuciosamente orientados y organizados por sus dirigentes. La policía, en su mayor parte, se cruzaba de brazos mientras hombres y mujeres eran vapuleados frente a su casa y su familia por la temeridad de querer irse de su país.

EN LIMA, ARTURO GARCÍA-GARCÍA, ministro peruano del exterior, solicitó ayuda internacional, explicando a sus amigos de la comunidad diplomática que su país no podía hacerse cargo de tanta gente. Perú se ofreció a recibir hasta 1.000 refugiados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados dio un paso al frente, al igual que la Cruz Roja Internacional, así como España, Costa Rica, Ecuador y Canadá, que se brindaron a acoger a 500, 300, 200 y 300 refugiados, respectivamente. Bélgica pidió 150 y Venezuela 500. Aunque esas ofertas no abarcaban a todos los refugiados, García-García confiaba en que otros países responderían a su solicitud.

Granma comenzó a publicar artículos que señalaban que Lima, 2.500 millas al sur, quedaba demasiado lejos para el viaje de los refugiados. Se necesitaba un sitio más cercano a La Habana —y qué mejor lugar que la Florida, sólo 90 millas al norte, sugirió el gobierno cubano. Castro seguramente se había disgustado por un comentario del Presidente Carter al inicio de la crisis, cuando le dijo a un grupo de empresarios en una recepción en Washington el 9 de abril: “Vemos la sed del pueblo de esa isla por escapar. Nuestros corazones están junto a esos 10.000 cubanos amantes de la libertad que aprovecharon la oportunidad de pasar por una puerta abierta”. Cinco días después, el gobierno de Carter prometió aceptar hasta 3.500 refugiados, proponiendo a Costa Rica, sólo 700 millas al oeste de La Habana, como centro de procesamiento.

De inicio, Cuba aceptó, y el 16 de abril se iniciaron vuelos diarios a San José, la capital de Costa Rica. A los dos días, cuando sólo 676 habían volado a Costa Rica, Castro detuvo los vuelos, alegando que realmente no hacía falta una escala temporal de procesamiento; sería mucho más eficiente para todos que los refugiados viajasen directamente al país de destino. A espaldas de la prensa, sin embargo, funcionarios cubanos se mostraban irritados por el espectáculo de la llegada de los refugiados a Costa Rica. Muchos besaban el suelo al descender del avión y aprovechaban la prensa libre de Costa Rica para criticar al régimen dejado atrás. Castro tenía que buscarle otra solución a la crisis de la embajada, una que le quitara el problema de las manos y lo pusiera en las de sus enemigos.

El 17 de abril el gobierno comenzó a promover una manifestación masiva para dos días después frente a la embajada, destinada a repudiar a los que habían hecho lucir mal al país; se esperaba en la marcha un millón de cubanos. Para que el acontecimiento impresionara a la prensa internacional, los refugiados tendrían que estar en la embajada. La manifestación no sería un éxito si la gente que había revuelto el país estaba a cientos de millas de distancia, comiendo bistec y papas fritas y bebiendo cerveza mientras los cubanos revolucionarios lanzaban insultos contra un edificio vacío y en ruinas. Por ahora, Castro tenía que mantener a los refugiados de la embajada en el país —y al mundo en vilo.