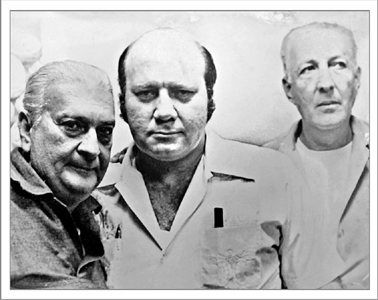

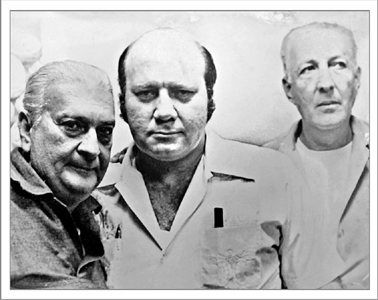

Napoleón Vilaboa (centro) en Cuba por los años en que negociaba la liberación de los presos de Bahía de Cochinos.

Napoleón Vilaboa, regordete y calvo, de penetrantes ojos azules y ceño fruncido en un rostro sin arrugas, se hallaba ante la cerca de la embajada peruana, abrumado de ver a tanta gente desafiar al gobierno por la posibilidad de ser libres. Abrumado pero no sorprendido.

Desde la primera vez que viajó a Cuba para el diálogo de 1978 que negoció la liberación de presos políticos, Vilaboa comprendió que la presencia de exiliados en la isla transformaría la sociedad cubana. Ahora, mientras miraba a las personas aferradas a la cerca de la embajada clamando por su atención, recordó la historia de un carpintero de Miami que había regresado a visitar a su familia el año anterior y se dio cuenta de que era inmensamente más rico que su hermano médico que había permanecido en Cuba. Luego de años de estudios de medicina y noches en vela cuidando a enfermos y moribundos, el médico vivía hacinado en un apartamento con la familia de su mujer, no tenía carro y luchaba por poner comida en la mesa, mientras que el carpintero tenía casa propia, comía carne y vegetales a diario, y manejaba un auto último modelo. Cuando se lo contaron, Vilaboa llegó a la conclusion de que el régimen de Castro no resistiría la avalancha de cientos de historias que, como esa, llegarían de Miami.

Y ahí tenía la prueba: más de 10.000 personas en busca de una salida. Vilaboa, que pudo acercarse a la muy custodiada sede porque, como partícipe del diálogo, era invitado especial del gobierno cubano, estrechó la mano a varios que se la ofrecieron por encima de la cerca. Los hombres y mujeres del otro lado de la cerca estaban ansiosos de información, y escrutaban el rostro ancho de Vilaboa buscando indicios de lo que pensaba. Sí, venía de Miami, les dijo, pero no traía noticias. De hecho, lo que él quería es que ellos le contaran. Y se dispuso a escuchar. Aprendió mucho en unos minutos. Ninguno se proponía ir a Perú; su meta era Miami. Muchos parecían tener la mitad de la edad suya, cuarenta y tres años; otros eran mucho más viejos. Calculó la edad promedio en alrededor de veintiséis años.

Los hijos de la revolución, se dijo Vilaboa. Aturdido por el panorama, pidió al chofer que el gobierno le había asignado que lo llevara de regreso al Riviera, el hotel donde paraba en sus frecuentes viajes a Cuba.

Desde el amplio balcón esquinado de su habitación con vista al mar, Vilaboa miraba las oscuras aguas del Atlántico. Del otro lado de esa oscuridad, más de 300 millas al norte, quedaba Miami, donde lo esperaban su mujer y sus seis hijos, así como su empleo de vendedor de autos, el cual había prácticamente abandonado desde el comienzo de sus viajes a Cuba hacía año y medio. Había regresado como exiliado con una misión: hallar el modo de liberar a los ocho hombres aún presos por participar en la invasión de Bahía de Cochinos, diecinueve años atrás. Ya había logrado extraer a cinco de las garras del gobierno; faltaban tres. Esos tendrían que esperar un poco más, pensó. Con la embajada del Perú en la mira del mundo, Castro tenía problemas más urgentes.

Esa noche Vilaboa no durmió bien, pensando en alguna forma de ayudar a la gente de la embajada antes de regresar a Miami. A la hora del desayuno ya tenía un plan, y fue a compartirlo con su viejo amigo René Rodríguez, alto funcionario del gobierno a cargo de las relaciones con otros pueblos, incluso Estados Unidos. Rodríguez y Vilaboa habían trabajado en medios informativos en La Habana en los años cincuenta, Vilaboa de escritor y Rodríguez de camarógrafo. Ambos habían luchado contra Batista y se habían incorporado al ejército de Castro, Vilaboa en 1959 y Rodríguez mucho antes. En los años iniciales del gobierno de Castro, cuando Vilaboa había expresado temor de que el comunismo se estaba robando la revolución, Rodríguez, preocupado por la seguridad de su amigo, lo había calmado y protegido. Con el tiempo, Vilaboa se fue del país; Rodríguez se quedó, pero la amistad había sobrevivido los años de silencio y separación.

Ahora, sentado frente a Rodríguez en su despacho con aire acondicionado y fotos de Fidel Castro y su hermano Raúl en las paredes, Vilaboa comenzó a revelar su plan.

Mira, le dijo a su amigo, ustedes tienen un problema porque Estados Unidos no va a recibir a esta gente, y yo tengo una solución.

Continúa, lo alentó Rodríguez, inclinándose hacia delante.

El plan de Vilaboa era simple: Estaba seguro de que los cubanos del sur de la Florida vendrían a la isla a llevarse a los miles de refugiados de la embajada a Estados Unidos, pero sólo si —y ésta era una condición crucial— el gobierno les permitía buscar también a sus propios familiares. Vilaboa lo veía como una propuesta justa: Por cada pariente que te lleves, te llevas a un refugiado de la embajada. Se imaginó que al final de la operación no más de 22.000 cubanos habrían viajado a Miami. La ciudad podía absorber esa cifra. Es más, lo haría con gusto.

Los cubanos somos como los chinos, Vilaboa le dijo a Rodríguez. Cualquier cosa por la familia. Sería como en Camarioca.

Vilaboa opinaba que los cubanos de Miami estaban listos para otro Camarioca. Tras años de prosperidad en el sur de la Florida, la mayoría de los cubanos estarían dispuestos a gastar parte de sus ahorros en fletar embarcaciones hacia Cuba. Nada —ni las leyes norteamericanas, ni la falta de fondos, ni los peligros del mar— detendría a los cubanos decididos a rescatar a sus empobrecidos parientes y traerlos a Estados Unidos.

De hecho, el sentimiento anticomunista ardía en la comunidad exiliada de Miami. A principios de abril, los choferes de Hialeah y La Pequeña Habana habían hecho sonar continuamente las bocinas de camiones y automóviles en apoyo de la entrada en la embajada. Carteles de confección casera contra Castro aparecieron en farolas y teléfonos públicos por toda la ciudad, y se realizaron manifestaciones masivas, incluso bajo aguaceros torrenciales. Jóvenes y viejos gritaban ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! en las esquinas, atentos a la suerte de los “10.000 de La Habana”, como la prensa bautizó a los de la embajada.

Con la esperanza de que la crisis de la embajada marcara el ansiado principio del fin del régimen de Castro, muchos cubanos de Miami, que durante años habían rechazado la política para concentrarse únicamente en ganarse la vida, se apresuraban a inscribirse en las organizaciones anticastristas beligerantes y a pedirle ayuda a Estados Unidos para invadir a Cuba. Algunos fueron a las tiendas de excedentes militares a comprar uniformes y pertrechos de combate. Las estaciones de radio locales recabaron comida y dinero para enviar a Cuba. En cuarenta y ocho horas, una emisora recaudó $50.000, y ropa y comida suficientes para llenar seis aviones de carga.

Todo esto sucedía pese a la decisión de Washington de distanciarse de la crisis. El Departamento de Estado había descartado el asunto como una cuestión “de la embajada peruana”. Pero nadie en Miami parecía estar de acuerdo con la actitud del gobierno estadounidense. Incluso funcionarios electos y religiosos declararon públicamente que Miami no podía cruzarse de brazos mientras los cubanos se jugaban la vida por la libertad.

CUANDO VILABOA TERMINÓ de explicar su idea, Rodríguez guardó silencio un momento, se levantó y le dio una palmadita en la espalda. Tengo que consultarlo con mis superiores, le dijo. Vilaboa entendió que eso sólo podía significar una persona: Fidel Castro. Pero Rodríguez seguramente sabía que Castro aprobaría una idea que ya él mismo había expresado.

Durante meses, desde que el gobierno de Carter ignoraba las exigencias de Cuba de que se encausara a los cubanos que a fines de 1979 y comienzos de 1980 habían pirateado embarcaciones para irse a Estados Unidos, Castro —primero mediante emisarios en conversaciones privadas y luego públicamente en un discurso— había amenazado con desatar un éxodo masivo de magnitud inimaginable para Washington. Apenas un mes antes, en marzo, les había recordado a los norteamericanos el episodio de Camarioca. “Esperamos que adopten medidas para evitar las salidas ilegales de nuestro país, porque nosotros podríamos también tomar nuestras propias medidas. Ya lo hicimos una vez.”

A los dos días de su conversación inicial, Rodríguez fue a buscar a Vilaboa en el Hotel Riviera.

Oye, Napo, le dijo, hablé con el Uno y le interesa. Quiere hablar contigo.

Vilaboa no necesitaba preguntar quién era “el Uno”.

Aunque las circunstancias habían cambiado y ahora Vilaboa le decía a Castro “Doctor” —no sólo como deferencia a su título de doctor en derecho, sino también porque no le salía decirle “Presidente” o incluso “Comandante”— los dos se conocían desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, nunca fueron amigos. Vilaboa estaba convencido de que los líderes no tienen amigos —tienen seguidores. Por casi una década en los años cincuenta, él también había seguido el liderazgo de Fidel.

LA PRIMERA VEZ que Vilaboa vio a Fidel, tenía unos catorce años y ya era miembro de la juventud del partido ortodoxo, uno de los principales partidos del escenario político de la isla en los años cuarenta y comienzos de los cincuenta. Castro tenía veinticinco años y era un ex líder estudiantil que aspiraba a ser candidato al Congreso por el partido ortodoxo. El fundador del partido era el muy admirado Eduardo Chibás, un senador que denunciaba la corrupción del gobieno en su popular programa de radio. En agosto de 1951, Chibás, que encabezaba una campaña contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás, se dio un tiro en el estómago al final de su intervención radial semanal porque no había podido presentarle a su audiencia, como había prometido, pruebas de que el ministro de educación malversaba los fondos públicos. Murió de sus heridas a los diez días.

Vilaboa asistió al servicio fúnebre en la Universidad de La Habana, al que asistieron en tumulto más de 300.000 personas. Castro fue uno de los oradores y miembro de la guardia de honor junto al ataúd. También se las agenció para ser el centro de atención al proponer que la muchedumbre marchara rumbo al palacio presidencial para exigir la renuncia del presidente. Prevaleció la cordura y la multitud marchó hacia el cementerio. El joven Vilaboa se asombró de la habilidad de Castro para convertir cualquier ocasión, hasta un entierro, en una plataforma de sus ideas y ambiciones.

A Vilaboa no le eran ajenas las ideas y ambiciones políticas. Se crió en una familia que enfatizaba la política y exaltaba el militarismo. Su propio nombre era testimonio de los grandiosos planes que su familia tenía para él. Al nacer le habían puesto Manuel, y su familia le dijo Manolito durante una semana, cuando un tío regresó de un viaje a Francia. Enamorado de las legendarias conquistas de Napoleón, el tío sentenció: Hay que ponerle Napoleón. Le dio incluso a la familia un medallón con la imagen de un Napoleón Bonaparte bebé y hasta juraba que se parecía al pequeño Napoleón de ellos: calvo y querúbico, con un solitario rizo rubio en la cabeza.

Napoleón Vilaboa aprendió a leer a los tres años, bajo la tutela de su madre, que era maestra. Cuando empezó a ir a la escuela, ya había leído todas las revistas que alcanzaba en la biblioteca de su tío, entre ellas Bohemia y Carteles, populares semanarios de llamativo diseño que dedicaban gran espacio a la política y a denunciar la corrupción. Durante la cena, la familia hablaba con frecuencia de los mismos temas que él había leído en las revistas. El padre de Napoleón era dueño de un próspero negocio de mármoles, frente al principal cementerio de La Habana, el cementerio de Colón. Como típico inmigrante trabajador que había llegado a Cuba de Galicia, a menudo era el que abría el negocio por la mañana y lo cerraba por la roche. Con su delantal y martillo, pasaba las horas cincelando y esculpiendo mármol. La madre de Vilaboa tocaba piano y violín. El niño era tan inteligente y curioso que su padre a cada rato le pedía, delante de sus amigos, que recitara de memoria las capitales del mundo. El pequeño Napoleón lo complacía gustoso.

Sus padres se declaraban batistianos, seguidores de Fulgencio Batista, el coronel del ejército que había sido electo presidente democráticamente en 1940. Napoleón, por su parte, se decía simpatizante del partido auténtico —de tendencias nacionalistas y cercano a los ideales demócratas del New Deal—, tal vez porque deseaba demostrarle a su familia que pensaba por sí mismo, o quizás porque la sede de los auténticos quedaba tan próxima a su casa que a veces asistía a los mítines para matar el tiempo después de clases. Un día el líder del partido, Ramón Grau San Martín, al ver al niño en el gentío durante un discurso, lo llamó al podio y lo presentó como el miembro más joven del partido. Napoleón tenía siete años.

De adolescente, Napoleón soñaba con hacerse militar; aspiraba a ingresar en la academia naval del Mariel, unos 45 kilómetros al oeste de La Habana. Sus padres lo llevaban de vez en cuando al pueblo del Mariel, donde veía el edificio blanco de la academia, semejante a un castillo en lo alto de una colina, y anhelaba la vida militar: el poder, el uniforme, el ritual. Pero el 10 de marzo de 1952, cuando Batista, que había concluido su mandato en 1944, dio un golpe de estado, el proceso democrático se detuvo y con él las aspiraciones militares de Vilaboa.

El día del golpe, Vilaboa participó en una protesta masiva contra el nuevo dictador. Lo arrestaron, lo llevaron a la estación de policía del distrito y le dieron una paliza. A las setenta y dos horas su madre consiguió que lo soltaran, argumentando que su ensangrentado hijo tenía sólo catorce años. Sin embargo, Vilaboa continuó su activismo político, lo que le costó alrededor de treinta detenciones en siete años. Con el tiempo, decidió dedicarse al periodismo, una de las vías más seguras de influir en la opinion pública en Cuba. También pasó por varias organizaciones que se proponían tumbar a Batista y promover la independencia y la democracia en las Américas. En 1955, Vilaboa fue uno de los fundadores de un comité en favor de la libertad de Pedro Albizu Campos, líder independentista puertorriqueño encarcelado en Estados Unidos. Ese mismo año voló a Costa Rica con una docena de revolucionarios cubanos a combatir a las tropas invasoras nicaragüenses que trataban de derrocar el gobierno de José Figueres, socialdemócrata electo en las urnas. La invasión fue aplastada en unos días y Vilaboa regresó al país, un joven de dieciocho años marcado por la guerra y energizado por el júbilo de una victoria rápida. Empezó a fumar tabacos y a llevar una pistola en la cintura, bajo su camisa.

Por esa época, Vilaboa comenzó a escribir para un periódico pequeño y a animar un programa de una hora en una estación de radio opuesta a Batista. Aunque era antibatistiano firme, no se sentía a gusto con el estilo de liderazgo de Castro, que se comportaba como si fuera el líder indiscutible de toda la oposición. Incluso cuando estaba preso por dirigir el ataque contra el cuartel Moncada en 1953, nada se hacía sin su consentimiento, y los que lo intentaban eran blanco de su cólera.

Vilaboa fue testigo de la furia de Castro un día de 1955, poco después de que lo pusieran en libertad. Castro había publicado un ensayo que Vilaboa quería que leyera en su programa de radio. Al no poder localizarlo en los sitios que frecuentaba en La Habana, Vilaboa le pidió a un compañero, un modesto joven llamado Ñico López, que lo leyera en el aire. Hacia el final de la trasmisión, a las doce y media del día, Castro empujó la puerta del estudio y, con una mirada feroz, confrontó a López, que aún tenía el ensayo en las manos.

¿Cómo te atreves?, le gritó, arrebatándole el papel. ¡Esto nada más lo puedo leer yo, yo, yo!

Castro subrayaba cada palabra con un puñetazo en la mesa y siguió insultando a López, que se disculpaba tímidamente. Vilaboa quería que se lo tragara la tierra. Cuando Castro se fue, López, pálido y con los ojos aguados, se portó como un niño, culpándose de la falta y disculpando a su jefe. Vilaboa no salía de su asombro. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de líder, tenía el poder y la voluntad de reducir a un subordinado de confianza a ese lagrimeo y esos actos de contrición?

Poco después, Vilaboa dejó el movimiento 26 de Julio de Castro, pero siguió luchando en la clandestinidad contra Batista. Cuando Batista huyó tres años más tarde y Castro asumió el control del gobierno, Vilaboa, aunque no olvidaba la andanada de Castro contra López, se dispuso a servir al nuevo gobierno revolucionario en cualquier puesto. Pensaba que Fidel encarnaba los ideales por los que él había luchado desde la adolescencia. ¿Qué importaba si tenía mal carácter?

Vilaboa se incorporó al ejército de Castro con rango de capitán y fue asignado a La Cabaña, antigua fortaleza española convertida en prisión, donde él y otros estaban a cargo de los juicios sumarios y, a menudo, las ejecuciones sumarias de los llamados enemigos de la revolución. Vilaboa se las arregló para no participar en las ejecuciones y eludía los juicios, que eran una burla al sistema judicial. Ni él ni la mayoría de los hombres que desempeñaban el papel de juez y jurado tenían experiencia legal ni estudios de leyes. Ninguno de los acusados tenía acceso a un abogado defensor.

Vilaboa se cuestionaba el rumbo que parecía llevar la reciente revolución, más cerca del comunismo que del esperado nacionalismo. No había luchado todos esos años por una revolución para que Cuba terminara de satélite de la Unión Soviética, error fatal en su opinión, pues se oponía a toda doctrina que descartara el nacionalismo y a Dios. Para Vilaboa sólo tres cosas eran importantes en la vida: patria, Dios y familia, en ese orden.

Desencantado, buscaba una salida. No podía exiliarse así como así, porque, a fin de cuentas, no era batistiano. No podía combatir al régimen desde dentro, porque aún no había un movimiento organizado de oposición interna al que sumarse. Sin alternativa fácil, hizo lo único que sabía hacer: comprometerse con otra revolución. En abril de 1959 se unió a un grupo de revolucionarios que preparaban una invasión a Panamá para deponer el gobierno de Enrique de la Guardia, un títere controlado por el ejército del país y respaldado por Estados Unidos.

Vilaboa y el resto del grupo fueron arrestados a poco tiempo de desembarcar y deportados a Cuba. El gobierno cubano, que había hecho la vista gorda ante la invasión, los castigó por poner en peligro el prestigio de la revolución. A Vilaboa lo degradaron y lo mandaron de policía a patrullar las calles de La Habana, puesto que detestaba aun más que el anterior.

A principios de 1960 renunció y consiguió un trabajo vendiendo automóviles Citroën. A través de amigos conectados al movimiento clandestino que se perfilaba contra Castro, Vilaboa supo que cubanos de Estados Unidos se preparaban a invadir la isla. Intrigado, empezó a buscar la vía de incorporarse a ellos. Al poco tiempo, cuando Citroën abrió una fábrica en México, Vilaboa consiguió una visa con el pretexto de inspeccionar la operación de la nueva planta. El 4 de junio de 1960, abordó un avión para Ciudad de México, dejando detrás a su ex mujer y su hija de un año. Tenía tan sólo veintitrés años.

En México halló cubanos de todas las tendencias políticas. Algunos iban para largo: exiliados que desde los primeros días de la revolución se percataron de la verdadera naturaleza del régimen y se fueron. Otros estaban allí temporalmente, esperando por lo que creían era la única solución posible: la intervención de Washington. Aun otros, como Vilaboa, no se hacían ilusiones acerca de Estados Unidos, pero estaban seguros de que los cubanos de la isla, apoyados por un ejército entrenado fuera, se alzarían contra Castro y recuperarían la revolución por la que habían luchado. Choques entre los distintos grupos eran frecuentes y cada uno culpaba al otro de desperdiciar una valiosa oportunidad de restituir la democracia en la isla. Batista era malo, y Castro también, en eso concordaban todos. ¿Pero de quién era la culpa?

El 26 de julio, Vilaboa asistió a una reunión en la que los batistianos criticaron a la revolución cubana y acusaron a todos los revolucionarios de ser comunistas prosoviéticos. Vilaboa se indignó. Tomó la palabra y arguyó extensamente que, pese a lo que Castro estaba haciendo, la revolución que lo había llevado al poder era nacionalista y democrática, y que él, Vilaboa, repudiaba ambos imperios, el soviético y el norteamericano.

Escuchando atentamente en el público se hallaba un cónsul norteamericano. Al final de la reunión se acercó a Vilaboa y lo felicitó por sus palabras. El norteamericano lo invitó a que lo visitara en el consulado, y le dio la mano y su tarjeta. Poco después, Vilaboa fue al consulado a pedir una visa para viajar a Miami, donde, le habían dicho, un grupo se entrenaba para invadir a Cuba. Lo recibió un hombre que hablaba perfecto español y que pareció reconocerlo.

Va a ir a un campo de entrenamiento, pero no en la Florida, le dijo el hombre, y Vilaboa se dio cuenta de que por fin había encontrado el contacto que buscaba.

DOS DÍAS MÁS tarde, Vilaboa aterrizaba en una avioneta en la selva de Guatemala. Bajo la tutela de los norteamericanos, se entrenó como miembro de lo que luego se conoció como Brigada 2506. El 15 de abril de 1961 comenzó la invasión de Bahía de Cochinos. Cuarenta y ocho horas después, el batallón de Vilaboa desembarcó en Playa Larga, cerca de la Ciénaga de Zapata en la costa sur de la provincia de Matanzas. El plan era apoderarse de la zona y declararla territorio libre para allí establecer un gobierno de exiliados. Inicialmente la brigada invasora pareció tomar ventaja. Pero cuando el apoyo aéreo prometido por Estados Unidos no llegó, la brigada quedó abandonada en las pantanosas playas del sur de Cuba sin suministros, a merced de las tropas más numerosas y mejor equipadas de Castro.

Vilaboa se vio solo, con poca comida y sin comunicación radial, en un área de rocas tan filosas como los dientes de un perro. Encontró alivio temporal en una cabaña desierta de techo de paja: un catre y un biberón con agua azucarada, que se bebió de inmediato. También halló un uniforme del ejército cubano de su talla y se lo puso. Vilaboa se echó a andar rumbo a la carretera, con tal de alejarse de la playa, caminando de noche y durmiendo de día, con la esperanza de que las victoriosas fuerzas cubanas no lo detectaran. Tomaba agua sucia de charcos, neutralizando los microbios con las píldoras que le habían suministrado sus entrenadores, y comía lo que se le cruzara en el camino, incluyendo un pájaro carpintero, lagartijas y una gallina. Al octavo día, Vilaboa despertó de su sopor vespertino con un arma en la sien.

No te muevas, le ordenó un soldado.

El uniforme robado de Vilaboa no había engañado al ejército cubano. Había pasado por alto un detalle: Sus botas americanas eran color café; las del ejército cubano eran negras. Inmediatamente lo desarmaron.

A Vilaboa, que tenía veinticuatro años, y a otros capturados ese día los encarcelaron y les dijeron que serían condenados a muerte. Pero en un juicio sumario similar a los celebrados en La Cabaña en los primeros días de la revolución, lo sentenciaron a treinta años de prisión. En total, la brigada invasora perdió unos 120 hombres; 1.180 fueron capturados y enviados a prisión.

El presidente Kennedy asumió la responsabilidad del fracaso de la invasión, y los dos gobiernos antagónicos comenzaron a negociar la liberación de los presos a cambio de tractores, créditos, medicinas o dinero. El gobierno cubano fijó el precio de la libertad de cada combatiente. El de Vilaboa fue $100.000, la quinta parte de los $500.000 que Cuba exigió por cada uno de los tres líderes máximos de la invasión. Al final, el intercambio le produjo a Cuba $62 millones en suministros médicos y alimentos, así como una victoria tan significativa que consolidó el poder de Castro en la isla y le dio a su gobierno un prestigio duradero como el primer país de las Américas en derrotar al coloso del norte.

Vilaboa salió de prisión el día de Navidad de 1962, pero nueve de sus compañeros quedaron atrás, pagando delitos contra el pueblo que el gobierno cubano les achacaba de antes de la invasión. Cuando estaba a punto de irse de la cárcel, uno de esos hombres, un amigo, le susurró por la ventana de la celda: Vilaboa, no me olvides.

TRAS SU EXCARCELACIÓN, Vilaboa oyó en Miami al presidente Kennedy prometer que un día devolvería la bandera de la brigada a una Cuba libre y democrática. Vilaboa le creyó y se alistó en la infantería de marina de Estados Unidos. Durante dos años estuvo de base en base, entrenándose para lo que aún creía la misión de su vida: rescatar la revolución cubana de los traidores que gobernaban en su nombre. Pero poco después de la muerte de Kennedy, Vilaboa vio claramente que el gobierno norteamericano ya no tenía un plan para Cuba. En 1965 dejó la infantería de marina y se mudó a Miami con su nueva familia: su mujer mexicoamericana y sus tres hijos.

Vilaboa pospuso sus sueños de acción militar y consiguío un trabajo de vendedor de automóviles para mantener a su familia. En vez de un fusil, decidió empuñar una pluma. En una serie de periódicos locales de exiliados, criticaba acremente la política de Estados Unidos hacia Cuba, incluyendo el abandono de los combatientes en Playa Girón durante la invasión y, además, la forma tan conveniente en que Washington le había permitido a Castro permanecer en el poder para aprovechar sus fracasos como lección a los países de América Latina que coqueteaban con el socialismo. El futuro de Cuba, Vilaboa repetía, dirigiéndose a la comunidad de exiliados, depende de nosotros.

Para 1968, Vilaboa había llegado a la conclusión de que el único modo de influir en la política interna de Cuba era acercándose a quienes rodeaban a Castro. Su razonamiento era que la población nunca podría derribar un régimen afianzado, pero el ejército sí. Y para llegar al ejército, se decía, primero hay que llegar a Cuba. No sabiendo cómo proceder, Vilaboa se dispuso a buscar la manera de acercarse a Cuba y a sus antiguos amigos en la isla.

En el otoño de 1977 lo logró.

¿SABES QUIÉN TE habla?, dijo una voz inconfundible cuando Vilaboa descolgó el teléfono en la sala de su casa de Kendall, un suburbio de Miami.

¿Qué pasa, Tony?, respondió Vilaboa, sorprendido, como siempre, de la facilidad con que los emisarios de Castro se movían por Miami.

Vilaboa conocía a Antonio “Tony” de la Guardia y a su hermano gemelo, Patricio, desde sus días en la guerrilla urbana contra Batista. Se reunían con frecuencia en los sitios que frecuentaba la clase privilegiada de Cuba, clubes marinos y deportivos donde nadie sospechaba que un puñado de jóvenes planeaba una revolución. A diferencia de Vilaboa, los hermanos de la Guardia habían permanecido junto a Castro, ascendiendo a paso seguro. Tony de la Guardia —rubio con sonrisa de niño travieso y amante de la buena vida— había llegado a teniente coronel del Ministerio del Interior, y estaba a cargo de las más delicadas misiones de Castro en el extranjero.

A través de los años habían conversado ocasionalmente en Miami. De la Guardia parecía intrigado por la posición de Vilaboa. Era un exiliado que se negaba a hacerse ciudadano norteamericano. Estaba contra el comunismo, pero no contra Fidel. Alegaba ser revolucionario, y sin embargo exhortaba abiertamente al ejército cubano a que expulsara a los comunistas de la isla, pasando por alto el hecho de que el líder del partido comunista de Cuba era Fidel Castro. Era como para confundir incluso a un agente suspicaz como de la Guardia, aparentemente cómodo con la ambigüedad. Cuando de la Guardia venía a Miami por asuntos oficiales, antes de llamar a nadie, llamaba al FBI para registrar su presencia como agente de una nación extranjera y para entregar botellas de ron cubano a sus amigos del FBI.

El día que de la Guardia llamó, Vilaboa lo invitó a su casa esa misma tarde. Si iba a hablar con el enemigo, era mejor hacerlo en la intimidad del hogar, donde nadie lo viera dándole la mano a uno de los hombres de confianza de Castro. A fines de los años setenta, lo que Vilaboa estaba a punto de hacer era peligroso. De 1973 a 1976, el FBI investigó 103 atentados con bombas en Miami, y dos hombres habían sido asesinados por atreverse a proponer la necesidad de diálogo con el gobierno cubano.

De la Guardia llegó puntualmente, con un hombre al que Vilaboa no había visto antes. Los tres se sentaron en una sala oscura con muebles de segunda mano. Vilaboa exhibía su apretada situación económica casi como una medalla de honor. ¿Qué mejor manera de mostrar a los cubanos de la isla que todavía era un revolucionario sacrificado que invitarlos a un hogar sencillo? Aunque vendía carros, le pagaban a comisión y ganaba muy poco porque rara vez tenía trabajo fijo. Cuba —su pasión— se había convertido en su trabajo.

¿Estarías dispuesto a participar en negociaciones por la libertad de los presos de Cuba?, le preguntó de la Guardia en el tono informal de quien sabe la respuesta de antemano.

¿A cambio de qué?, Vilaboa replicó cautelosamente. Nada deseaba tanto como sacar a los presos rezagados de la invasión de Bahía de Cochinos, pero no quería mostrar su ansiedad.

De nada, respondió de la Guardia secamente. No queremos nada de ti.

De la Guardia añadió que a muchos cubanos exiliados les interesaba participar en las negociaciones y que varios ya se habían comprometido. Vilaboa dijo que tenía que pensarlo y le pidió a de la Guardia que lo llamara en aproximadamente una semana. Pero no tuvo que pensar demasiado para llegar a la conclusión de que, para cumplir la promesa de no olvidar a los presos dejados atrás, estaba dispuesto a hablar hasta con el diablo.

Pasaron los meses y Vilaboa no supo más de de la Guardia. Entonces un día lo llamó a su casa Bernardo Benes, a quien él conocía como uno de los personajes influyentes de la ciudad, uno de los pocos que se codeaba con los americanos. Vilaboa no mencionó su conversación con de la Guardia y dejó que Benes le contara sobre el diálogo con Castro y lo reclutara.

EN NOVIEMBRE DE 1978, Vilaboa viajó a Cuba con otros setenta y cuatro exiliados para el primero de dos encuentros con funcionarios cubanos. Las discusiones le abrieron a Vilaboa una puerta al pasado que creía cerrada hacía mucho. En La Habana volvió a relacionarse con familiares y viejos amigos, muchos de los cuales tenían puestos importantes en el gobierno, como René Rodríguez. Con el correr de los años, ya no había animosidad entre ellos por haber escogido caminos tan distintos; sólo quedaban los buenos recuerdos del pasado común. Vilaboa se llevó tan bien con sus antiguos compañeros que le propusieron ser agente de los servicios de inteligencia del país, pero lo rechazó. Mientras no estuviese en la nómina de nadie, pensó, tenía la libertad de colaborar con los que compartían sus metas de sacar a Cuba de la órbita soviética. Además, el tipo de relación cordial que venía desarrollando con los funcionarios cubanos —el intercambio de información y el mutuo desdén hacia Estados Unidos— ya lo hacía, a los ojos de la élite del poder en Cuba y de la comunidad exiliada, agente de Castro o, por lo menos, colaborador activo.

Por eso era de esperarse que, cuando Vilaboa ideó su plan de ayudar a Castro a deshacerse de los 10.000 refugiados de la embajada peruana, primero contase con su buen amigo Rodríguez.

VILABOA LLEVABA CUATRO horas, en abril de 1980, paseándose de un lado a otro en su alfombrada suite del hotel y mirando el reloj avanzar con lentitud. Rodríguez le había dicho que no saliera del cuarto. El comadante en jefe llegaría en cualquier momento.

Vilaboa miró el teléfono, deseando que sonara, pero nada. Hojeó unos libros que había comprado ese día en la librería de Veintitrés y L, en el centro del Vedado. Dejó los libros, encendió la radio y casi lo adormecieron las voces de Radio Reloj, con su sucesión de noticias puntuadas por el constante tictac. Radio Reloj da la hora: Diez y cincuenta y ocho minutos.

El teléfono contiguo a la cama sonó; Vilaboa saltó de su silla junto a la ventana y lo descolgó al segundo timbrazo.

¿Señor Napoleón Vilaboa?, quiso saber una voz imperativa.

Sí, ¿quién habla?, preguntó, sabiendo la respuesta.

El comandante en jefe lo recibirá ahora, dijo el hombre al teléfono. Vaya a la puerta y dos compañeros lo llevarán.

Vilaboa colgó y se pasó la mano por la cabeza, alisándose el poco cabello que le quedaba. Tocaron a la puerta. Dos hombres vestidos con camisas anchas tipo safari lo saludaron y lo acompañaron en un elevador hasta una oficina del piso veinte, utilizada al parecer por la policía secreta.

Castro no había llegado. Otro hombre hizo pasar a Vilaboa y le ofreció un Chivas Regal con agua. Mientras se lo servían, Vilaboa estudió los detalles de la habitación: alfombra roja gastada, papel de pared desvaído, un sofá negro a un costado, dos sillones rellenos y una mesa de madera en el centro. A la media hora, varios guardias uniformados entraron en la habitación sin tocar y se alinearon a un lado con movimientos perfectamente coordinados para dejar pasar al comandante en jefe. Vilaboa se levantó y extendió la mano, pero Castro rechazó el gesto.

Dame un abrazo, chico, dijo, y se abrazaron.

Vilaboa reculó. Castro fumaba un habano, y el aroma del tabaco, que Vilaboa disfrutaba, se mezclaba con un olor rancio a sudor, coñac y café viejo. Castro no se quitó la gorra, y Vilaboa la notó sudada y manchada. Se preguntó cuánto tiempo llevaría con el mismo uniforme. ¿Cuánto tiempo sin dormir una siesta o ducharse?

Vilaboa se sentó a un costado de Castro y sus rodillas casi se rozaban. Castro parecía preocupado y molesto. Dijo que había pasado por la embajada de Perú y no le había gustado lo que vio. Vilaboa le dijo que él también había estado por allí, y luego le repitió a Castro lo que le había dicho a Rodríguez. Vilaboa sabía que su plan se hacía eco de la amenaza reiterada por Castro a través de los años de desencadenar otro Camarioca, pero se tomó el trabajo de explicar por qué creía que los cubanos de Miami no dejarían pasar la oportunidad de viajar a la isla a recoger a sus familiares. Castro escuchaba, mordiendo el tabaco. Cuando Vilaboa concluyó, Castro se puso de pie y le dijo que volviera al día siguiente.

A Vilaboa le ordenaron de nuevo que se quedara en su habitación hasta que Castro estuviese listo para recibirlo. Esperó siete horas, demasiado nervioso para dormir. A la una de la mañana lo llamaron y lo llevaron a la misma oficina del piso veinte. Esta vez a Castro lo acompañaban Rodríguez, de la Guardia y José Abrantes. Durante dos horas los cinco discutieron los detalles de la operación. Castro descartó Camarioca como puerto sin explicar por qué. Sacó a colación cuestiones de seguridad y costo —y aun más importante, preguntó, ¿quién convencerá a los cubanos de Miami a echarse al mar en busca de sus familiares?

Déjenme eso a mí, dijo Vilaboa.

Al otro día, 14 de abril, el mismo día en que el presidente Carter anunciaba que Estados Unidos recibiría hasta 3.500 refugiados de la embajada, Vilaboa regresó a Miami a esperar instrucciones.

En el aeropuerto de Miami aguardaban los periodistas, sedientos de noticias de La Habana. Les dijo que al parecer los refugiados no querían ir al Perú. Quieren ir a un solo lugar, Miami, dijo, preparando el terreno para lo que estaba a punto de venir. Con esas palabras Vilaboa se convirtió en efecto, si no de hecho, en agente de los intereses de Castro en Miami.

Dos días más tarde, el dueño de una agencia de viajes que reservaba viajes a Cuba —una de varias que habían aparecido en el último año— llamó a Vilaboa a su casa y le pidió que fuese a su oficina de Hialeah lo antes posible. Vilaboa no preguntó para qué. Se montó en su carro y, tras batallar con el tráfico de las cinco de la tarde llegó al lugar en alrededor de una hora. Tony de la Guardia lo esperaba.

Se aprobó el plan que trataste con el Uno, y se escogió el puerto, dijo de la Guardia. Es Mariel. ¿Puedes arreglarlo todo para empezar enseguida?

No te preocupes, dijo Vilaboa, sorbiendo el whiskey Black Label que le habían brindado. Desde ahora, Mariel es mi problema.

A LA MAÑANA siguiente Vilaboa llamó a Jorge Luis Hernández, director de noticias de la emisora radial más escuchada de Miami, WQBA-La Cubanísima —un fenómeno de audiencia que apelaba a los exiliados más políticamente conservadores y marcaba la pauta en la ciudad en relación con Cuba. Hernández, que tenía un programa de noticias y entrevistas de seis a diez de la noche, era la voz más reconocida de la estación. Vilaboa sabía que si su amigo lo respaldaba, no tendría problemas en encabezar una flotilla hacia Cuba en menos de veinticuatro horas.

Hernández estaba acostumbrado a que amigos y enemigos le hicieran propuestas insólitas, le pidieran favores especiales o incluso le ofrecieran tratos dudosos. En el Miami de 1980, los exiliados cubanos tenían pocas agencias donde pedir ayuda, por lo que la radio en español servía de nexo principal con la comunidad y con el resto del mundo. Los exiliados cubanos dependían de la radio para las noticias de Miami, las de Cuba, la información sobre servicios sociales y el acceso a los políticos locales, invitados frecuentes de los programas de entrevistas, sobre todo en época de elecciones. En la primavera de 1980, cualquier político que buscara el voto cubano tenía que gastar el 100 por ciento de su presupuesto de publicidad en la radio en español, sobre todo en la WQBA.

Hernández, llegado de Cuba en 1960 a los diecisiete años, no era inmune a la obsesión local. Él también creía que Cuba debía ser el centro de la programación de la emisora y era raigalmente anticastrista y anticomunista. Pero era asimismo un hombre práctico; había estudiado ciencias políticas en Estados Unidos y entendía intuitivamente la política, en particular la cubana.

Su padre, Facundo Hernández, había sido representante en los años de Batista y había sido el líder del partido auténtico. Acababa de ser elegido senador cuando Castro subió al poder en 1959. Hernández comprendía la renuencia de los exiliados a involucrarse en la política norteamericana, pero no la compartía. Con su micrófono, libraba una campaña diaria para convencer a los oyentes de que ya era hora de que los exiliados cubanos participaran a plenitud del proceso político de Estados Unidos —haciéndose ciudadanos, votando, apoyando candidatos e incluso postulándose. Eso no significaba que los exiliados olvidasen a Cuba o dejaran de oponerse a Castro, les decía a sus oyentes. Por el contrario, si los exiliados elegían a líderes cubanos en Miami, la lucha por derrocar a Castro, conocida en Miami como “la causa”, se trasladaría de la intimidad del hogar y los enclaves de La Pequeña Habana y Hialeah al terreno más amplio de la ciudad y el condado, quizás incluso al estado y aun más lejos.

Hernández sabía que sus palabras surtían efecto porque el tono de las llamadas que estaba recibiendo ese año iba cambiando. Los que llamaban a su programa seguían preocupados principalmente por Cuba, pero empezaban a hablar también de asuntos locales, así como a identificar a quienes, de entre ellos, los representarían mejor. Ya el vicealcalde y un comisionado de la ciudad de Miami eran cubanos, y otros dos cubanos —César Odio y Sergio Pereira— eran administrador adjunto de la ciudad y administrador del condado, respectivamente.

No obstante, desviarse de “la causa”, aunque fuese ligeramente, le estaba costando oyentes a la emisora. Un mes antes de la llamada de Vilaboa, Hernández había tenido un almuerzo bastante tenso con su jefe. El gerente de la estación, uno de los denominados “anglos” de Miami, que entendía bien la naturaleza del exilio y las necesidades de su audiencia, rara vez le decía a Hernández qué hacer. Su papel era simplemente recoger las ganancias a medida que la emisora ampliaba su influencia y los anunciantes clamaban por espacios de treinta segundos. Pero durante ese almuerzo el gerente sorprendió a Hernández con la noticia de que los índices de sintonía habían disminuido.

Se te tiene que ocurrir algo dramático y pronto, le dijo el jefe.

A partir de entonces, Hernández no cesaba de pensar en qué hacer para recuperar los niveles de audiencia. Desde el diálogo de 1978, los cubanos de Miami viajaban a la isla todas las semanas. A medida que los viajes se popularizaban, los agentes de pasajes, que además tramitaban las visas, se habían vuelto figuras influyentes en la comunidad. Su poder derivaba de la pena sorda en el corazón de los cubanos desde hacía décadas. La oportunidad de ver a sus familiares había desatado todo ese dolor acumulado, convirtiéndolo en una búsqueda desesperada de visas. Gente que apenas podía con sus gastos mensuales pagaba precios exorbitantes a agentes inescrupulosos. Hernández consideraba que la importancia creciente del negocio de viajes a Cuba erosionaba su influencia personal sobre su audiencia.

Pero Hernández tenía otro flanco débil. Encuestas de audiencia revelaban que los cubanos más jóvenes buscaban programación bilingüe o emisoras en inglés. Sus oyentes leales —hombres y mujeres demasiado mayores para aprender inglés o de hábitos muy arraigados para cambiar de estación— se mantenían fieles, pero empezaban a morirse o llegaban a una edad que, demográficamente, no les interesaba a los anunciantes nacionales, los más codiciados por la emisora. Necesitaba sangre fresca: cubanos jóvenes para convertir en oyentes fieles.

Sin embargo, cuando Vilaboa llamó a Hernández para que lo ayudara a despertar entusiasmo entre los exiliados por una flotilla hacia Cuba, Hernández no reaccionó con la cabeza fría de los negocios, sino con el corazón de cubano.

¿Tú estás loco?, le gritó a Vilaboa. Le estás haciendo el juego a Castro.

Hernández veía cualquier actividad coordinada con el gobierno cubano como contaminada por las malas intenciones. También creía que a Castro le interesaba promover un puente marítimo para deshacerse de los descontentos y buscarle un problema a Estados Unidos. ¿Por qué ayudar al tirano a establecer un puente? Hernández trató de razonar con Vilaboa. Que los disidentes se queden y fomenten una revolución desde dentro, argumentaba.

Al final, Vilaboa le dijo que la flotilla se haría con su ayuda o sin ella. Sencillamente, tocaría otras puertas. Hernández se encolerizó y le dijo a Vilaboa que si llevaba a cabo sus planes, él usaría los micrófonos para desacreditar la operación y asegurarse de que nadie en Miami siguiera esa iniciativa. A fin de cuentas, ya lo había hecho cuando pidió boicotear el banco de Bernardo Benes por su papel como uno de los instigadores del diálogo con Castro, y la gente lo siguió. Tras su amenaza Hernández colgó, furioso, y se fue a la estación a hacer su programa diario.

Por el camino, se preguntó qué pasaría si Vilaboa cumplía su reto y se iba a otra emisora. Hernández sabía que nada era más importante para un cubano de Miami que abrazar de nuevo a su madre anciana o a un hijo que se quedó atrás. También sabía que una flotilla, si se manejaba bien, tendría inmensa repercusión, lo que elevaría de inmediato la audiencia de la estación que la respaldara. Una lección de sus años de estudiante de ciencias políticas le vino a la mente: Para cambiar un sistema, cualquier sistema, decía uno de sus profesores, primero hay que alterar el status quo. Tal vez una flotilla podría alter el status quo en Cuba.

Cuando llegó a la estación, ya se imaginaba enfrascado en un partido de ajedrez con Fidel Castro. Su única arma era el micrófono que llevaba su voz a miles de hogares todas las noches. Castro, por su parte, contaba con un ejército y los vastos recursos de un país para promover una actividad o detenerla en el acto. Pero ¿y si el asunto se le escapaba de las manos? ¿Intervendría realmente el ejército cubano del lado de Castro? ¿Matarían a civiles tan sólo por intentar abordar una nave desarmada? Mientras más lo pensaba, más le gustaba la idea de subirle la parada a Castro.

Castro llevaba meses diciendo que Estados Unidos, y no él, ponía obstáculos a los cubanos. Él estaba dispuesto a dejar que cualquiera se fuera, repetía una y otra vez, pero Estados Unidos ofrecía muy pocas visas. Muchos más deseaban irse, pero ningún país parecía quererlos. Bueno, pensó Hernández sonriente, ¿y si le demuestro que está equivocado? ¿Y si le lleno el puerto con miles de botes y tiene que dejar ir a todo el mundo? Cuando volvió a llamar a Vilaboa al día siguiente, ya tenía una consigna para su campaña: “Para que vengan todos”, lema que de hecho se correspondía a la perfección con el grito de combate de Castro en ese momento: “¡Que se vayan!”

Vilaboa asistió al programa de Hernández la noche del 17 de abril de 1980, y entre los dos crearon un frenesí en Miami. En cuestión de horas, parecía que todo el que ya no tenía una embarcación andaba buscándola. Los cubanos corrían, alocados y afiebrados de emoción, al Río Miami y a la playa, con los bolsillos repletos de dólares para seducir a los renuentes capitanes de barco a ir a Cuba. Cientos de capitanes se dejaron persuadir por los abundantes billetes y los lacrimosos ruegos de abuelas así como de hombres hechos y derechos.

DOS DÍAS MÁS tarde, el 19 de abril, mientras un millón de cubanos marchaban ante la embajada peruana en repudio de los asilados y para conmemorar el decimonoveno aniversario de la victoria de Bahía de Cochinos, Vilaboa zarpaba hacia Cuba en otro tipo de invasión. En el extremo sur de Miami Beach, abordó un yate de recreo de 41 pies llamado Ochún por la deidad afrocubana del amor. Cuarenta y una embarcaciones lo siguieron. Nadie alertó a las autoridades norteamericanas, pero Vilaboa llamó a su contacto en La Habana antes de partir: el Mariel había comenzado.