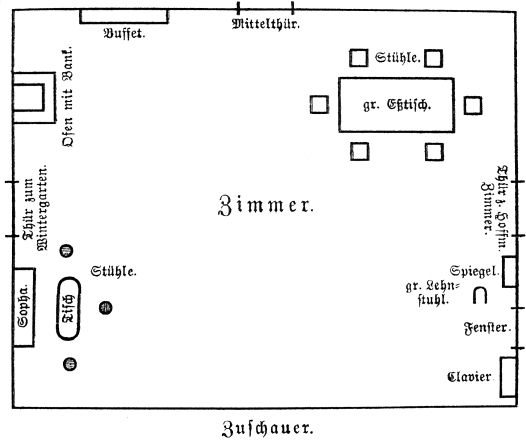

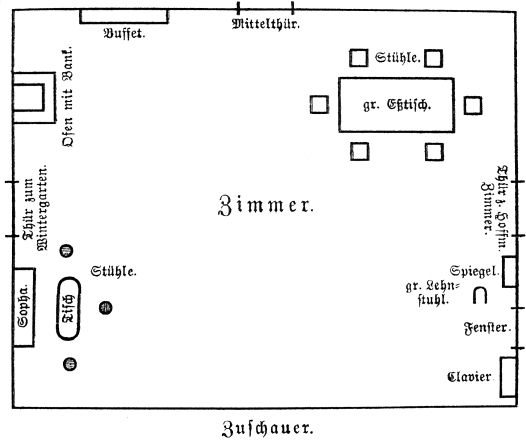

Abbildung: Bühnenbildskizze zu Beginn des 1. Akts im Erstdruck von Gerhart Hauptmanns Drama Vor Sonnenaufgang (1889).

Divergierende Entwicklungstraditionen

Die Lyrik des deutschen Naturalismus weist – im Unterschied zur Erzählprosa und zur Dramatik dieser Diskursformation – ein hochgradig disparates Erscheinungsbild auf. Das hängt damit zusammen, dass die Autoren im Wesentlichen an zwei unterschiedliche literarische Entwicklungstraditionen anknüpften, für die in schlagwortartiger Verkürzung die Namen jener beiden literarischen Generationengruppen stehen können, die für das Selbstverständnis des Frühnaturalismus von entscheidender Bedeutung waren: Sturm und Drang bzw. Junges Deutschland (vgl. Kapitel III.5.). Die Bezugnahme auf die beiden Vorgängerbewegungen diente dabei einer Abgrenzung von der epigonalen Gründerzeitdichtung, sollten so doch außer Gebrauch gekommene Ausdrucksregister revitalisiert und für die Gestaltung von Themenkomplexen der ‚Moderne‘ fruchtbar gemacht werden. Genieästhetik und Vormärzdichtung boten sich vor allem deshalb als Referenzgrößen an, weil sie auf ganz unterschiedliche Weise Problemlösungsoptionen für die gegenwärtige Misere der Lyrik eröffneten. Die Sturm-und-Drang-Bewegung führte vor, wie mit Rekurs auf die inkommensurable Individualität des Subjekts normpoetische Vorgaben gesprengt werden konnten, und das Junge Deutschland lieferte den Beleg, dass auch übermächtig scheinende Form- und Inhaltsmuster wie die der romantischen Dichtung erfolgreich abgelöst werden konnten, in diesem Fall durch ein strahlkräftiges Konzept politisch-operativer Literatur. Beide Male – und hier konvergieren die sonst so heterogenen Strömungen – ging es darum, schablonenhaft gewordene Gestaltungskonventionen aufzuweichen, um auf diese Weise eine Entautomatisierung der Wahrnehmung zu erreichen.

Bezüge zu Sturm und Drang und Jungem Deutschland

Obgleich natürlich auch auf bestimmte Themenfelder zurückgegriffen wurde, orientierten sich die naturalistischen Autoren in der Praxis doch vorrangig an Formwahl und Sprachgebrauch der Vorgängerbewegungen. Bei der Sturm-und-Drang-Lyrik waren es die gehobene Stillage, das Pathos und die Tendenz zur Missachtung prosodischer Regularitäten, die begeisterte Nachahmung fanden, bei der Vormärzdichtung der weitgehende Verzicht auf rhetorische Schmuckformen, die Annäherung an die Alltagsrede und die wirkungsästhetische Akzentuierung. Auf diese Weise bildeten sich zwei höchst unterschiedliche, ja gegenläufige Spielarten naturalistischer Lyrik heraus: eine, welche die Formelhaftigkeit der Gründerzeitliteratur durch Pathetisierung, und eine, welche sie durch Entpathetisierung zu überwinden suchte. So begegnen sowohl Texte in ‚hoher‘ Tonlage und mit gewählter Diktion als auch solche, die sich gezielt der ‚niederen‘ Stilebene bedienen. Anschaulicher Beleg dieser ästhetischen Diffusität ist die Lyrikanthologie Moderne Dichter-Charaktere. Auch wenn sich hier nur wenige Gedichte finden, die sich von der Durchschnittsproduktion ihrer Zeit abheben, macht sich doch eine gewisse Akzentverlagerung bemerkbar. Deutliches Zeichen hierfür sind etwa all jene Texte, die auf eine geregelte metrische Gestaltung verzichten und sich freier Rhythmen oder Knittelversen bedienen. War es bei ersteren die Möglichkeit, die eigenen Texte mit Pathos aufzuladen, welche die Autoren der jungen Generation anzog, so weckte der Knittelvers im Gegensatz dazu gerade wegen seines „(scheinbar) unkünstlerischen Charakters“ (Wagenknecht 1981, 46) Interesse; zudem wirkte er gegenüber anderen Versformen unabgenutzt. Der Aufschwung, den diese beiden Vertextungsweisen in den achtziger Jahren erlebten, veranschaulicht, wie divergent der frühnaturalistische Zugang zur Lyrik faktisch war. Als signifikant können in diesem Zusammenhang auch die zahlreichen Variationen der ‚hohen‘, religiös konnotierten Genres Psalm (Bleibtreu, Conradi, Gradnauer, Henckell, Kirchbach) und Gebet (Adler, Bohne, Henckell, Jerschke, Linke) in den Modernen Dichter-Charakteren gelten, die auf die messianische Komponente vieler frühen naturalistischen Gedichte verweisen und diese Texte als „Variante der heroischen Lyrik“ (Fohrmann 1996, 410) erkennbar werden lassen.

Zur Rolle Detlev von Liliencrons

Während genieästhetisch inspirierte Dichtung ausschließlich in historischen Mustern vorlag, wirkte für das Konzept entpathetisierter Literatur in hohem Maß ein zeitgenössischer Autor vorbildhaft: Detlev von Liliencron. Bei ihm handelt es sich um einen Schriftsteller, der mit dem Kunstprogramm des Naturalismus sympathisierte und zu seinen Kollegen mehr oder weniger enge Beziehungen unterhielt, der wegen der Abgeschiedenheit seiner Wohnorte (Insel Pellworm bzw. Kellinghusen in Holstein) aber nie Teil einer der regionalen Gruppierungen war, die sich herausbildeten. Vor allem Liliencrons Erstlingspublikation Adjutantenritte und andere Gedichte (1883) wirkte auf viele junge Autoren wie die Einlösung ihrer Hoffnungen auf eine nichtepigonale Dichtung, die sich den Anforderungen moderner Lebenswirklichkeit stellt und inhaltliche Grenzen des Darstellungswürdigen ebenso wie formale Reglementierungen souverän ignoriert. Schon die Zeitgenossen konstatierten: „Seine ersten Werke sind epochemachend gewesen wegen der in ihnen enthaltenen Wirklichkeitsdichtung.“ (Benzmann 1896/97, 347) Liliencron erweiterte nicht nur das Themenspektrum der Lyrik um bislang weitgehend tabuisierte Bereiche, er setzte sich auch über angestammte Vertextungsregeln hinweg. So begründete er unter Rückgriff auf ausländische Vorbilder eine eigenständige Spielart des Prosagedichts. Die von ihm betriebene Lockerung formaler Gestaltungskonventionen, die mit einem konsequent de-rhetorisierten Sprachgebrauch einherging, wurde für nicht wenige Nachwuchsautoren zum Vorbild für ihre eigene Schreibpraxis.

Arno Holz

In vielem ähnlich wie Liliencron verfuhr Arno Holz, der sich freilich vor allem auf Heinrich Heine berief, den er zu seinem ästhetischen „Schutzpatron“ (Holz 21892, 378) erklärte. Tatsächlich weist Holz‘ frühe Lyrik zahlreiche Parallelen zu Heines Dichtungspraxis auf: Darauf deuten u.a. das ausgiebig thematisierte Konfliktverhältnis des ‚poetisch‘ gestimmten Subjekts mit seiner ‚prosaischen‘ Umwelt, die kokette Selbstcharakterisierung als „allerletzter“ „Epigone“ (Holz 21892, 5) und als „Tendenzpoet“ (Holz 21892, 393), aber auch Verfahrensweisen wie die Schaffung von schnoddrigen Komposita-Neologismen – „Mauldreckschleuderthum“ (Holz 21892, 430) –, die entlarvende Verwendung des unreinen Reims – „Poesie“/„Patchouli“ (Holz 21892, 59), „Limburger Käs“/„Tohuwabohuessays“ (Holz 21892, 55) –, die Integration fremdsprachiger Ausdrücke – „Mussjöh“ (Holz 21892, 126), „Versfaiseur“ (Holz 21892, 296) –, der illusionsbrechende Einsatz überraschender Schlusspointen und der literarische wie politische Anspielungsreichtum hin. Vollends die Wahl des Titels, den er seiner Gedichtsammlung Buch der Zeit (1886) gab und der überdeutlich auf das Buch der Lieder (1824) rekurriert, weist Holz als Heine-Nachfolger aus.

Buch der Zeit

In diesem Band unternimmt der Autor nachgerade programmatisch den Versuch, eine zeitgemäße Dichtung unter Rückgriff auf die lyrische Formtradition des bisherigen 19. Jahrhundert zu begründen. Und so bietet sich das Buch der Zeit in formaler Hinsicht als Kompendium unterschiedlichster Vers- und Strophenformen dar. Zugleich ist Holz bemüht, das Themenspektrum auf möglichst viele Bereiche der Wirklichkeit auszudehnen: „Eisenbahnen und Telegraphen, Dampf und Elektrizität werden als angemessene Gegenstände der Kunst nachdrücklich geklamiert“ (Schutte 1976, 59) – „Auch dies ist Poesie!“ (Holz 21892, 28) hält der Autor den an der Vergangenheit orientierten Vertretern der Gründerzeitpoesie ebenso mahnend wie stolz entgegen. Den theoretischen Stichwortgebern des Naturalismus erweist er dabei mehrfach seine Reverenz, etwa wenn er sich als „Zeitgenosse von Emile Zola“ (Holz 21892, 355) charakterisiert oder mit Blick auf das Buch The Origin of Species (1859) mit gezielt blasphemischem Unterton von der „heiligen Schrift des Darwin“ (Holz 21892, 86) spricht. Alles in allem ist Holz‘ Lyriksammlung auf weite Strecken von einer polemischen Haltung geprägt. Der Autor präsentiert sich als spitzzüngiger Satiriker, der einerseits Kollegen- und Gelehrtenschelte betreibt und andererseits das kapitalistische Wirtschaftssystem, die Obrigkeit und die christliche Religion attackiert. Im Zuge solcher breitflächigen Kritik an der eigenen Gegenwart geraten auch die für die damalige Zeit typischen sozialen Begleiterscheinungen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses wie Fabrikarbeit, Armut und Prostitution in den Fokus. Gebündelt begegnen sie in der urbanen Verdichtungszone „Großstadt“, der Holz eine eigene Rubrik widmet. Vor allem die hier vorgenommene Thematisierung eines neuen, durch Akzeleration geprägten Erfahrungsraums mit seinen schneidenden Gegensätzen hat den Autor bald weithin bekannt gemacht und ihm den Ruf eingetragen, er sei einer der „Begründer der […] ‚Großstadtlyrik‘“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 487) in Deutschland. Diese Einschätzung ist sicher nicht falsch, muss allerdings mit Blick auf die deutlich frühere und obendrein ästhetisch überzeugendere Gestaltung des Phänomens Großstadt in der Literatur der Nachbarländer Frankreich und England relativiert werden.

Sprachgebrauch

Bedeutsamer für die Entwicklungsgeschichte der Lyrik dürfte letztlich Holz‘ Sprachgebrauch sein. Das Buch der Zeit jedenfalls erweist sich bei näherem Hinsehen als komplexes intertextuelles Gebilde, das mithilfe von Allusionen, Zitaten oder Kontrafakturen zum einen in hohem Maß auf Fremdtexte Bezug nimmt (viele Gedichte werden sogar von Mottotexten begleitet), über gezielten Dialekt- und Fremdwortgebrauch sowie den Einsatz von Umgangs- und Alltagssprache aber auch diverse mündliche Redemuster in sich aufnimmt. Als Beispiel hierfür kann der folgende, bereits im Titel auf eine Gedichtgruppe Goethes anspielende Text gelten:

Nicht „antiker Form sich nähernd“

In München schneit’s, und das Volk schreit nach Brod.

Gaslichtverbreitung.

Der Aetna raucht und Fürst Bismarck ist todt.

Nein, diese Zeitung!

Wozu durch alle diese Ritzen

Sein Blut ins Nichts vertropfen?

Gemüthlich hinterm Ofen sitzen

Und seine Pfeife stopfen!

Die Sonne scheint, und die Welt ist rund.

Grün wehn die Cypressen.

Ein Schnabus lässt sich trinken und

Ein Rollmops essen!

(Holz 21892, 427)

Ironisierung durch Intertextualität

Gegensätze der modernen Welt werden hier nebeneinander gereiht, wobei – wie sich bald herausstellt – die „Zeitung“ das Transportmedium dieser unverbundenen Nachrichten ist. Die scheinbare Zusammenhanglosigkeit der versammelten Meldungen verweist auf das eigentliche Problem, das der Text thematisiert, nämlich die Frage, wie sich der Einzelne angesichts sozialer Not, die von der Fülle täglicher anfallender Nachrichten verdeckt wird, verhalten soll. Ein mögliches – offenbar weit verbreitetes – Reaktionsmuster wird im weiteren Verlauf des Gedichts vorgeführt, nämlich das eines ungerührten „Weiter so“. Auch wenn andernorts Kälte und Hunger herrschen, ist das für den saturierten Bürger kein Grund, etwas gegen fremdes Leid zu unternehmen, solange er selbst „hinterm Ofen“ sitzen kann und genug zu „trinken“ und zu „essen“ hat. Obwohl Holz diese Haltung an keiner Stelle wertend kommentiert, entlarvt er sie doch als egozentrischen, sozial verantwortungslosen Quietismus. Dies erreicht er durch die Art und Weise, wie er Sprache einsetzt. Der Text wird nämlich bei näherem Hinsehen als – unmarkierte – Rollenrede erkennbar. Und da die so präsentierten Aussagen aus lauter Allgemeinplätzen („die Welt ist rund“) bestehen und mit unangebrachtem Pathos („sein Blut ins Nichts vertropfen“) sowie verniedlichenden dialektalen Verballhornungen („Schnabus“) durchsetzt sind, erscheinen sie als sprachlicher Ausdruck einer bornierten Gesinnung. Die dergestalt betriebene Ironisierung der Rede decouvriert die dahinter stehende Einstellung als eine, die den aktuellen Problemen aus Bequemlichkeit ausweicht. Implizit wird damit aber auch eine Haltung eingeklagt, die sich den angedeuteten Widersprüchen stellt.

Karl Henckell

Ansätze, die Lyrik für gesprochene Sprache zu öffnen, finden sich auch bei anderen Schriftstellern des Naturalismus. Am konsequentesten verfuhr hier wohl Karl Henckell, der sich mehrfach darum bemühte, moderne Großstadtwirklichkeit in akustischen Momentaufnahmen einzufangen. Beobachten lässt sich dies etwa im Text Berliner Abendbild, in dem Vielstimmigkeit zum zentralen Organisationsprinzip wird:

[…]

Hastig huschen Gestalten vorbei,

Keine fragt, wer die and’re sei,

[…]

Kaufmann, Werkmann, Student, Soldat,

Bettler in Fetzen, Hure im Staat.

[…]

Werkmann bebt vor des Winters Noth:

„Fänd‘ ich, ach fänd‘ ich mein täglich Brod!

[…]“

Bruder Studio zum Freunde spricht:

„Warte, das Mädel entkommt uns nicht!

Siehst du, sie guckt; brillant, famos!

Walter, nun sieh‘ doch – die Taille bloß!“

Steht der Gardist in Positur,

Weil der Hauptmann vorüber fuhr,

Ließ seine Donna im Stich – allein:

„Ja, liebste Rosa, Respekt muß sein.“

„Blumen, Blumen, o kauft ein Bouquet,

Rosen und Veilchen, duftend und nett!

Bitte, mein Herr, ach so sei’n Sie so gut!“

„Scheer’ dich zum Teufel, du Gassenbrut!

Retzow, auf Ehre, wahrer Skandal.“

„Unter Kam’raden ganz egal.“

„Sehen Sie, bitte! Grandiose Figur,

Wirklich charmant, merveilleuse Frisur.“

„Echt garantiert? Doch das macht nichts aus.

Hm! Begleiten wir sie zu Haus?“

„Neuestes Extrablatt! Schwurgericht!“

Hei, das drängt sich neugierig dicht.

„So ein Schwindler, ein frecher Hund,

Schlägt erst todt und leugnet es rund.“

Wie das rasselt, summt und braust!

Wie es mir vor den Ohren saust!

[…] (Arent [Hrsg.] 1885, 279f.)

Simulation mündlicher Rede

Ordnet das Gedicht anfangs noch ganz konventionell jedem Sprecher eine Äußerung zu, wird das Stimmengewirr, das hier literarisch nachgebildet wird, schließlich so groß, dass sich die Redeelemente verselbständigen. Die von Henckell betriebene „Montage von Gesprächsschnipseln“ (Bullivant 1982, 184) stellt zweifellos eine verfahrenstechnische Neuerung in der Lyrik der achtziger Jahre dar. Sie bildet in gewisser Weise vor, was dann erst die experimentelle Erzählprosa von Holz und Schlaf und schließlich die Dramatik des ‚konsequenten‘ Naturalismus programmatisch betreiben, nämlich die Simulation mündlicher Rede. Ziel einer solchen lyrischen Mimikry von Oralität ist indes nicht die bloße Kopie von Wirklichkeit, vielmehr sollen auf diese Weise insbesondere klassenspezifische Sprach- und Denkstrukturen entlarvt werden. Ein gutes Beispiel hierfür stellt Henckells Gedicht Tadellos dar, in dem ein zufällig am Rande einer Pferderennbahn aufgeschnapptes Gespräch zwischen zwei Offizieren mit unterschiedlichem Dienstrang in einer Weise wiedergegeben wird, dass der Eindruck entsteht, man sei selbst als Zuhörer dabei gewesen:

[…]

„Ä, ä, ä … wie sagten Sie?

Tadellos nahm Fox die Hürde.“

„Tadellos schlug Fix den Pott,

Schwanzeslänge“ – „,Was Sie sagen!‘“ –

„Kellner, Münchnerr! Aber flott!

Tadellos ist Pitt geschlagen.

Schneidig kühler Herbsttag das!

Ä, ä, ä … Herr Hauptmann meinen?

Ja, die Rennbahn war zu naß –

Tadellos kein Sonnenscheinen“ …

(Henckell 1894, 67f.)

Fonografische Karikierung

Die offenkundig an der Diktion Liliencrons geschulte Textpassage nähert sich bereits einem – fiktiven – Gesprächsprotokoll an, wobei die fonografische Treue der Wiedergabe von Sprecheigentümlichkeiten hier noch karikierende Funktion hat. Gleichwohl evozieren die wenigen Zeilen das Bild zweier gewollt ‚schneidig‘-selbstbewusst auftretender preußischer Offiziere. Ihre Herkunft wird durch einen einzelnen, aber charakteristischen Berolinismus („Münchnerr“) ebenso erkennbar wie ihr militärisches Metier durch die Kasernenhofsprache, die sich durch unvollständige Sätze („Schwanzeslänge“), syntaktische Inversionen („Schneidig kühler Herbsttag das!“) und redundante Floskeln („Tadellos“) auszeichnet. Vorgeführt werden aus dem sozialen Kontext gerissene, auf Grund ihrer Fragmentierung aber um so bezeichnendere Sprechakte, die in ihrer durch die Versifizierung begünstigten starken Verkürzung und ihrer gleichzeitigen reimtechnischen Banalisierung die Hohlheit eines Habitus und damit eines ganzen Berufsstandes entlarven. Besonders demaskierend wirkt dabei, dass die Ansätze verbaler Verständigung entweder irritiertes Stocken hervorrufen („Ä, ä, ä …“) oder zu inhaltlich sinnlosen Aussagen führen, die obendrein grammatisch inkorrekt sind („Tadellos kein Sonnenscheinen“).

Neubegründung politischer Dichtung

Karl Henckell kommt aber noch in anderer Hinsicht Bedeutung für die naturalistische Lyrik zu, gehört er doch zu jenen Autoren, die sich nachdrücklich um eine Neubegründung politischer Dichtung bemüht haben. Zeugnis hiervon geben neben dem – mit einer Vorrede von Heinrich Hart versehenen – Poetischen Skizzenbuch (1885) und dem Band Strophen (1887) vor allem seine beiden in Deutschland verbotenen Gedichtsammlungen Amselrufe (1888) und Diorama (1890). Auch wenn in der Anthologie Moderne Dichter-Charaktere erst wenige Texte enthalten sind, die auf soziale Verhältnisse ausdrücklich Bezug nehmen – zu nennen wären hier Friedrich Adlers Nach dem Strike, Karl Henckells Lied vom Arbeiter, Arno Holz‘ und Oskar Jerschkes Gedichte Meine Nachbarschaft, An die oberen Zehntausend und Für die Zukunft, Julius Harts Hört ihr es nicht? und Hermann Conradis Licht den Lebendigen –, war der Ruf nach einer gesellschaftsbezogenen Lyrik doch bereits in der ersten Hälfte der achtziger Jahre hörbar geworden. In einem Aufsatz vom Oktober 1883 entwickelte Arno Holz das Programm einer solchen engagierten Poesie, und zwar bezeichnenderweise im Rückgriff auf die politische Dichtung des Vormärz, aber mit gleichzeitiger Abgrenzung von ihr:

Diese soziale Lyrik würde alle Vorzüge der politischen besitzen, ohne jedoch mit deren Nachteilen behaftet zu sein. […] Sie würde […] auf jede wahrhaft große und bedeutsame Frage ihrer Zeit eine Antwort geben, ohne sich mit kleinlichen Einzelfragen eines Sonder-Interesses abzugeben und auf diese Weise, wie ihre politische Schwester, unwiderruflich das Interesse der Nachwelt zu verlieren. Sie würde […] die Zeit selbst, in dichterische Gebilde krystallisiert […] einer […] Nachwelt überliefern. (zit. nach Scheuer 1971, 37)

‚Soziale Lyrik‘

Holz‘ Gedanke wurde in der Folgezeit mehrfach aufgegriffen und variiert. So verpflichtet Heinrich Hart im Geleitwort zu Henckells Poetischem Skizzenbuch die Versdichtung ausdrücklich auf Kontemporaneitiät und Zeitbezogenheit: „Wie jede andere Kunstform aber muß die Lyrik […] aktuell sein, das heißt, den Geist der Zeit, der auch der Geist des Einzelnen ist, zum Ausdruck bringen.“ (Arent [Hrsg.] 1885, VIII) Und Bleibtreu erklärt das „Hineinragen der Wirklichkeit in die lyrische Auffassung“ (Bleibtreu 1973, 49) zum Charakteristikum moderner Poesie. Im Zuge dieser inhaltlich-funktionalen Neubestimmung der Lyrik kam es auf breiter Ebene zu einem Aufschwung politischer Dichtung. Erkennbar wird deren soziale Akzentuierung u.a. daran, dass nun die Figur des ausgebeuteten Lohn- bzw. Fabrikarbeiters Eingang in die Literatur fand. Leo Berg konstatiert denn auch: „Ein Erkennungs-Zeichen […] für die moderne Poesie ist das Auftreten des vierten Standes in der modernen Dichtung“. (Berg 1891, 6) Tatsächlich begegnen in der Lyrik der achtziger Jahre vielfach Texte, in denen Angehörige der Arbeiterklasse auftauchen. Ein frühes Beispiel ist Henckells in den Modernen Dichter-Charakteren abgedrucktes Lied vom Arbeiter, doch auch in der späteren Sammlung „Diorama“ findet sich ein Gedicht, das sich An das Proletariat wendet. Maurice Reinhold von Stern veröffentlichte gar einen ganzen Band mit Proletarier-Liedern (1885); dessen unter der veränderten Überschrift Stimmen im Sturm (1888) erschienene zweite Auflage ist explizit „dem arbeitenden Volk gewidmet“.

Wie sehr das Konzept einer ‚sozialen Lyrik‘ in der Folgezeit bestimmend wurde, verdeutlichen auch John Henry Mackays Publikation Arma parata fero (1886), die er mit dem Untertitel „Ein soziales Gedicht“ versah, und sein Gedichtband Sturm (1888). Die inhaltlichen und formalen Muster, die hier und in vergleichbaren Textsammlungen aufgegriffen werden, entstammen klar der politischen Dichtung des Vormärz. Neben Gedichten von Heine sind es vor allem Texte von Ferdinand Freiligrath, Anastasius Grün, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Georg Herwegh und Georg Weerth, die als Vorbilder gedient haben. So wurde etwa Maurice Reinhold von Stern von Zeitgenossen als „geistiger Erbe und unmittelbarer Nachfolger Herweghs“ (Beetschen 1890, 1728) angesehen.

Distanzierung und Rückzug

Allerdings legten die meisten Naturalisten ab Beginn der neunziger Jahre ihre lyrische Produktion wieder stärker individualistisch und subjektbezogen an. Karl Henckell denunzierte seine lyrischen Anfänge später sogar als „Litfaßkunst“ (Henckell 1894, 11) und erklärte apodiktisch: „Volksführer? Nein! die Toga paßt mir nicht./Ich bin zu schüchtern, Politik zu treiben./[…]/Aus Mitgefühl sing‘ ich mein Lied der Not,/[…]/Doch dem Parteigetriebe bin ich tot –“ (Henckell 1894, 9). Auch Bruno Willes mit einem Vorwort von Julius Hart versehener Gedichtband Einsiedler und Genosse (1891) ist das Dokument einer Distanzierung vom Modell einer vorrangig auf Tagesaktualität ausgerichteten operativen Dichtung. Für diese zuerst im Bereich der Lyrik erkennbare Neuorientierung gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen wurden ab 1890 Stimmen laut, die nicht zuletzt unter Berufung auf die seit jeher als Domäne der Lyrik angesehenen „états d’âme“ („Seelen[zu]stände“) eine „Überwindung des Naturalismus“ (Hermann Bahr) forderten, zum anderen führte die Aufhebung der Sozialistengesetze dazu, dass engagierte Dichtung nun in den Sog der Parteipolitik geriet. Was über das Jahr 1890 hinaus an ‚sozialer Lyrik‘ veröffentlicht wurde, bewegt sich deshalb unweigerlich in starker Nähe zur parteinahen politischen Dichtung der sozialdemokratischen Bewegung. Deshalb lässt sich „das von Karl Henckell im Auftrag der Sozialdemokratischen Partei 1893 herausgegebene Buch der Freiheit als das zeitlich späteste Dokument naturalistischer Bemühungen um die Lyrik ansehen“ (Schutte 1976, 16). Als Anthologie politischer Dichtung des 19. Jahrhunderts bilanziert es die wichtigsten Belegtexte der ‚sozialen Lyrik‘ des Naturalismus.

Verlagerung der Gattungspräferenz

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre verlagerte sich die Gattungspräferenz der Naturalisten erkennbar von der Lyrik zur Erzählprosa. Den Anstoß zu dieser ästhetischen Neuorientierung gab Karl Bleibtreu, der die Ansicht vertrat, dass „die Enge der lyrischen Form sie untauglich macht, den ungeheuren Zeitfragen zu dienen“ (Bleibtreu 1973, 67), und stattdessen den „socialen Roman“ als „höchste Gattung des Realismus“ (Bleibtreu 1973, 36) ausrief. Fortan verstärkte sich nicht nur die Zola-Rezeption, parallel dazu erfolgte auch eine Rückbesinnung auf die vormärzliche Tradition des sozialen Romans. Max Kretzer ist – neben Wolfgang Kirchbach – der einzige Schriftsteller, der sich schon Anfang der achtziger Jahre der Erzählprosa zugewandt hat. 1880 erschien sein erster Roman Die beiden Genossen, und seit dieser Zeit erwarb sich der Autor einen Namen als Romancier und Novellist, dessen Stoffe in der Gegenwart angesiedelt sind und der in seinen Texten bis dato tabuisierte Themen aufgreift. Bleibtreu bezeichnete ihn deshalb nicht nur als „Realist par excellence“, sondern erklärte ihn sogar zum „ebenbürtigen Jünger Zola’s“ (Bleibtreu 1973, 36). Kretzer selbst nimmt eine Sonderstellung innerhalb des deutschen Naturalismus ein. Er gehört keinem der Zirkel dieser Bewegung an und hat sich auch in deren Programmdebatten kaum zu Wort gemeldet. Auch ist sein Verhältnis zu Zola von einer gewissen Ambivalenz geprägt: Einerseits greift er fraglos Themenfelder seines französischen Kollegen auf (was bis zur Übernahme einzelner Motive geht), andererseits lehnt er die von ihm propagierte nüchtern-unparteiische Darstellungstechnik ab. In seinem Aufsatz Meine Stellung zum Naturalismus beispielsweise wendet er sich explizit gegen dessen Erzählweise, die er mit einem „kalten Seziermesser“ (zit. nach Keil 1928, 105) vergleicht. Aus diesem Grund revitalisiert Kretzer das Textmodell des sozialen Romans, das ihm als gestalterische Alternative zum unpersönlich-szientistischen Konzept des Experimentalromans dient. Ein anschaulicher Beleg dafür ist Meister Timpe, der sechste und bekannteste Roman Max Kretzers, dessen Inhalt Erich Schmidt folgendermaßen charakterisiert:

Ein grosser socialer Process spiegelt sich hier in einem besonderen Menschenschicksal ab, der ohnmächtige Kampf des Kleingewerbes – hier […] eines wackeren Drechslers – gegen die Fabriken, deren Kolosse die bescheidene Nachbarschaft mit brutaler Kraft erdrücken und deren rücksichtslose Concurrenz die Lebensmühe vieler Meister tötet. (Schmidt 1888, 1468)

Inhaltsangabe

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Berliner Drechslermeister Johannes Timpe. Er bewohnt gemeinsam mit Frau, Vater und Sohn ein Haus, das der Großvater einst im Osten der Stadt errichtet hat und das nach wie vor als Fertigungsstätte für die eigenen Handwerksarbeiten dient. Sein Nachbar ist der „Industrielle“ (52) Ferdinand Friedrich Urban, mit dem er persönlich in einem gespannten Verhältnis steht. Gleichwohl gestattet Johannes Timpe dem Sohn Franz, in dessen Unternehmen seine Lehre zu absolvieren, damit er einmal „was Großes“ (15) werde. Urban, der einen sprechenden Namen trägt – er denkt und verhält sich urban, d.h. weltstädtisch gewandt, aber eben auch entsprechend abgebrüht und rücksichtslos –, wird als egoistischer und auf Profit bedachter Unternehmer geschildert. Genau wie sein Lehrling und Angestellter Franz Timpe will er sozial aufsteigen. Um dies zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Aussprüche wie „Wir machen alle tot“ (60) und „Stirb du, damit ich lebe!“ (138) weisen ihn klar als Vertreter eines unbarmherzigen Sozialdarwinismus aus, dem mit Johannes Timpe der Typus des ehrlichen und aufrechten, zugleich aber auch starrsinnigen Handwerkers gegenübersteht.

Franz nun ist gewissermaßen eine transitorische Figur zwischen zwei sozialen Sphären. Er wird, da er als einziges von drei Kindern überlebt hat, von seinen Eltern verhätschelt, und nicht zuletzt weil er deren Wünsche nach sozialem Aufstieg erfüllen soll, orientiert er sich an seinem Arbeitgeber, zu dessen Prokuristen und später sogar Teilhaber er wird. Als Urban ihn eines Tages dazu überredet, ihm doch einige gedrechselte Modelle aus der Werkstatt seines Vaters zu zeigen – was Franz aus Naivität auch tut –, setzt zwischen den benachbarten Familien ein erbitterter Verdrängungswettbewerb ein, denn Urban kopiert nun maschinell die handwerklich hergestellten Erzeugnisse Johannes Timpes und beschleunigt durch diese billige Serienproduktion den ökonomischen Niedergang des Rivalen. Der Nachbarschaftskonflikt spitzt sich weiter zu, da Franz eine Heirat mit Urbans Stieftochter Emma anstrebt und so als dessen potentieller Schwiegersohn vollends in dessen Einflussbereich gerät. Wenig später errichtet Urban eine Fabrik auf dem Nebengrundstück und bietet Timpe an, dessen Anwesen aufzukaufen, was dieser jedoch ablehnt, wodurch die Abneigung vollends in persönliche Feindschaft umschlägt.

Franz zieht aus dem elterlichen Haus aus. Weil Urban spürt, dass Johannes Timpes Sohn ein ihm selbst verwandter Charakter ist, weigert er sich zunächst, ihm seine Zustimmung zur Heirat mit Emma zu geben. Um seine Loyalität auf die Probe zu stellen, verlangt er von ihm, er solle das bestverkäufliche Modell seines Vaters stehlen. Franz tut es, wird dabei aber von seinem Großvater ertappt, der daraufhin einen Anfall erleidet; bevor er stirbt, sagt er seinem Sohn Johannes noch, dass Franz der Dieb war. Timpe ist fortan „ein an Körper und Seele gebrochener Mensch“ (176f.), der zum „Einsiedler“ (228) und „Sonderling“ (237) wird. Er muss mehrere seiner Mitarbeiter entlassen und beginnt zu trinken. Franz seinerseits entfremdet sich gänzlich von seiner Herkunftsfamilie; er heiratet schließlich, ohne seine Eltern zur Hochzeit einzuladen. Emma aber unternimmt einen finalen Rettungsversuch: Als sie vom Niedergang der Nachbarwerkstatt erfährt, bietet sie, um ihrem Schwiegervater zu helfen, das Doppelte des Wertes für dessen Haus; Johannes Timpe aber fasst dies als weiteren Übernahmeversuch auf und schlägt das Angebot hochmütig aus. Der unerwartete Tod seiner Frau Karoline – in symbolischem Kontrast dazu bekommt Emma ein Kind – raubt Timpe den letzten Halt und besiegelt den vollständigen Niedergang des Unternehmens. Die Hypothek auf das Haus wird gekündigt, so dass Timpe sich hoch verschulden muss, und zwar – ohne es zu wissen – bei Urban. Als dann kurz darauf auch die neue Hypothek gekündigt wird, empfindet Timpe nur noch „Ekel vor der Welt“ und „Haß gegen die bestehende Ordnung im Staate“ (239). In seiner Verzweiflung folgt er seinem Altgesellen Thomas Beyer auf eine Wahlveranstaltung der Sozialdemokraten und predigt im Affekt Aufruhr. Er wird „wegen Aufreizung zum Klassenhaß“ (279) polizeilich angeklagt, und das Haus soll zwangsversteigert werden. Timpe bricht nun alle Brücken zur Umwelt ab, verbarrikadiert das Haus, flüchtet in einen Winkel des Kellers und zündet es an – das Gebäude brennt zu einem Teil nieder, und man trägt den Drechslermeister tot heraus. Parallel dazu findet die Einweihung einer neuen Stadtbahntrasse statt, die bezeichnenderweise am timpeschen Grundstück vorbeiführt.

Gattungsbezeichnung „sozialer Roman“

Wie der Untertitel „sozialer Roman“ zeigt, stellt Kretzer seinen Text in eine konkrete Gattungstradition. Er bedient sich eines besonders im Vormärz erprobten Erzählmodells, das er freilich um Elemente anderer Genres anreichert. Die Grundkonstruktion etwa weist durchaus Parallelen zum Muster des „roman expérimental“ auf. Dies lässt sich vor allem daran erkennen, dass Kretzer in Meister Timpe Motive von Zolas Roman Au bonheur des dames (1883;dt. 1883: Paradies der Damen bzw. Zum Glück der Damen) – dem elften Band des Zyklus Les Rougon-Macquart – übernimmt, in dem die Geschichte eines Warenhauses im Mittelpunkt steht. Die Parallelen zwischen beiden Texten sind dabei mit Händen zu greifen:

Timpes Haus wird […] von der Fabrik Urbans erdrückt, so wie das Häuschen des Handwerkers Bourras von dem ständig wachsenden Warenhaus; die industriellen Lieferanten des Kaufhauses ahmen die Erfindungen des alten Handwerkers nach und nehmen ihm die Kundschaft; der Handwerker Zolas will sich wie Meister Timpe um keinen Preis sein Geschäft abkaufen lassen. (293)

Freilich ist die Haltung beider Autoren zu dem geschilderten Geschehen eine ganz unterschiedliche. Zola befürwortet die gezeigte Entwicklung emphatisch und erweist sich als Parteigänger des gesellschaftlichen und Fortschritts. So heißt es in einer Entwurfsnotiz zum Roman:

Comme intrigue d’argent, j’ai mon idée première d’un grand magasin absorbant, écrasant tout le petit commerce d’un quartier. Je prendrai les parents de Mme Hédouin, un mercier, une lingère, un bonnetier, et je les montrerai ruinés, conduits à la faillite. Mais je ne pleurerai pas sur eux, au contraire, car je veux montrer le triomphe de l’activité moderne; ils ne sont plus de leur temps, tant pis! ils sont écrasés par le colosse. (Zola [1928], 468)

Der Handwerker Bourras wird denn auch von Zola mit einer Haltung kühler und distanzierter Teilnahmslosigkeit vorgeführt. Für Kretzer dagegen ist der sich vollziehende Modernisierungsprozess zwar gleichfalls eine unausweichliche Entwicklung, der Autor bilanziert freilich sehr deutlich die Verluste. Es verwundert deshalb nicht, wenn den beiden zentralen Protagonisten der „neuen Zeit“, Ferdinand Friedrich Urban und Franz Timpe, fast durchweg negative Charaktereigenschaften zugeschrieben werden.

Sozialgeschichte einer Berliner Handwerkerdynastie

Anders als Zola, der in seinem 20-bändigen Romanzyklus Les Rougon-Macquart ein gewaltiges Figurentableau entwirft und dieses in aller Breite entfaltet, beschränkt sich Kretzer in Meister Timpe auf wenige, obendrein eher typenhafte Personen und drängt die Handlung zeitlich stark zusammen. Gleichwohl wird beide Male das Schicksal einer Familie und ihrer Nachkommen vor dem Hintergrund der Zeit vor dem Leser ausgebreitet. Liefert Zola die „Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire“, so bietet Kretzer die Sozialgeschichte einer Berliner Handwerkerdynastie während der Gründerzeit. Auch wenn sich die erzählte Zeit im Text selbst nur über einen Zeitraum von knapp acht Jahren – nämlich von Frühjahr 1872 bis Winter 1879/80 – erstreckt, bemüht sich Kretzer doch darum, einen Gesamtüberblick über die jüngere nationale Historie zu geben. Dies geschieht dergestalt, dass er mit Ulrich Gottfried, Johannes und Franz Timpe Vertreter von „drei Generationen“ (so die Überschrift des zweiten Kapitels) auftreten lässt, die stellvertretend für einzelne Stationen der Entwicklungsgeschichte des 19. Jahrhunderts stehen:

Großvater, Vater und Sohn bildeten in ihren Anschauungen den Typus dreier Generationen. Der dreiundachtzigjährige Greis vertrat eine längst vergangene Epoche: jene Zeit nach den Befreiungskriegen, wo […] das Handwerk wieder zu Ehren gekommen war […].

Johannes Timpe hatte in den Märztagen Barrikaden bauen helfen. Er war gleichsam das revoltierende Element, das den Bürger als vornehmste Stütze des Staates direkt hinter den Thron stellte und die Privilegien des Handwerks gewahrt wissen wollte. Und sein Sohn vertrat die neue Generation der beginnenden Gründerjahre, welche nur darnach trachtet, auf leichte Art Geld zu erwerben und die Gewohnheiten des schlichten Bürgertums dem Moloch des Genusses zu opfern.

Der Greis stellte die Vergangenheit vor, der Mann die Gegenwart und der Jüngling die Zukunft. Der erste verkörperte die Naivität, der zweite die biedere Geradheit des Handwerkmannes […] und der dritte die große Lüge unserer Zeit, welche die Geistesbildung über die Herzensbildung und den Schein über das Sein stellt. (S. 20f.)

Generationen- und Familienroman

Zeitlich zusätzlich nach vorne und nach hinten verlängert wird diese Generationenlinie durch zwei weitere, im Text allerdings nur erwähnte und nicht als handelnd gezeigte Personen: den Urgroßvater Franz David Timpe und den namentlich nicht genannten Sohn Franz Timpes. Meister Timpe ist also im Kern der Roman einer Familie und als solcher auch Zeit-, Kultur- und Gesellschaftsdiagnose. Doch anders als in den meisten Texten des Naturalismus, wird Familie hier nicht als genealogischer Determinationszusammenhang begriffen. Das Thema Vererbung spielt bei Kretzer keine nennenswerte Rolle. Stattdessen wird das Augenmerk auf den Aspekt der Sozialisation gerichtet. Die Figur des Franz Timpe etwa dient dazu vorzuführen, „was die Erziehung macht“ (101); ihre negativen Charakterzüge werden vom Erzähler explizit als „Resultat einer falschen Erziehung“ (104) gewertet. Offensichtlich greift Kretzer aus der soziologischen Theoriebildung des 19. Jahrhunderts nur einzelne Elemente heraus und lenkt dabei den Blick vorrangig auf „le milieu et le moment“ und nicht auf „la race“. Dass sich der Berliner Autor grundsätzlich aber schon an den einschlägigen Stichwortgebern des Naturalismus orientiert, zeigt der Umstand, dass sich in seinem Roman diverse Schlagworte aus den zeitgenössischen Debatten finden. So rekurriert die Parole vom „Lebenskampf“ (282) unverkennbar auf darwin-haeckelsche Vorstellungen und transponiert sie in die Sphäre des Sozialen. Und an einer Stelle heißt es in direkter Anlehnung an Taine: „jeder Mensch ist das Produkt seiner Verhältnisse“ (183). Zu den überindividuellen Faktoren, die Verhalten und Mentalität der dargestellten Figuren prägen, zählen demnach neben familiärer Erziehung vor allem die sozialen und geschichtlichen Rahmenbedingungen. Insofern muss der Text auch als Zeitroman begriffen werden. Er thematisiert die unmittelbar zurückliegenden Jahrzehnte der deutschen Geschichte und beleuchtet deren wichtigste Phasen und politische Ereignisse: die Befreiungskriege 1812–15, die am Anfang einer langen Periode der Restauration stehen, die Revolutionen der Jahre 1848/49 und der sich anschließende Nachmärz, schließlich die Reichsgründung 1871 und die darauf folgende Gründerzeit.

Modellstudie

Schon diese Konstellation zeigt, dass es Kretzer um eine modellhafte Studie der Situation des Handwerks im 19. Jahrhundert geht. Im Lauf der Handlung wird die rapide um sich greifende Industrialisierung geschildert, die das Stadtbild Berlins verändert, immer mehr Lohnarbeiter dazu zwingt, für geringen Lohn in den großen Fabriken zu arbeiten, und das traditionelle Handwerk an den Rand der Existenzkrise führt. Zu den Begleiterscheinungen der Modernisierung gehören also der Reichtum einzelner und die Proletarisierung weiter Schichten der Bevölkerung. Johannes Timpe wird ebenfalls von dieser Entwicklungsdynamik erfasst; dass er schließlich ihr Opfer wird, daran trägt er freilich selbst erhebliche Mitschuld. Gewinner des historischen Umwälzungsprozesses ist Sohn Franz, der frühzeitig die Zeichen der Zeit erkennt und die Fronten wechselt. Die Grundlage hierfür haben indes die Eltern gelegt, die ihre eigenen sozialen Aufstiegswünsche auf ihn projiziert und entschieden haben, dass er nicht Drechsler, sondern Kaufmann werden soll. In Kretzers Text sind mithin die Themen Industrialisierung, Niedergang des Handwerks, ökonomischer Verdrängungswettbewerb und sozialer Aufstieg miteinander verwoben. Abgebildet auf den Konflikt der Generationen verhandelt er das Verhältnis von Tradition und Innovation.

Als Indikator für die stattfindenden Veränderungen und zugleich als eine Art Dingsymbol für den Stellenwert des Handwerks in der modernen Welt fungiert das Haus der Timpes. Zum Zeitpunkt seiner Errichtung befand es sich weit außerhalb des Zentrums an der äußersten Peripherie Berlins. Nach und nach wurde das Haus dann umbaut – und zwar so, dass es nun buchstäblich quer zu den seitdem angelegten Gebäuden und Straßenzügen steht:

Was dem Hause als eine besonderes Merkmal anhaftete, war seine außergewöhnliche Lage. Es stand mit der Front schräg hinter der Straße, so daß vor seinen Fenstern zwischen der Flucht des Trottoirs und der Seitenwand des Nachbarhauses ein spitzwinkliger Vorderhof entstanden war […]. Man hätte das ganze Häuschen wie einen steinernen, nach Fertigstellung der Straße in dieselbe hineingetriebenen Keil betrachten können, wenn nicht sein Alter dem widersprochen haben würde. (12)

Das timpesche Haus erscheint damit als Fremdkörper in der Topographie des modernen Berlin; es ist ein Relikt aus vergangener Zeit. Als dann die Stadtbahn quer durch Berlin errichtet wird und die steinernen Viadukte, auf denen die Züge fahren, in unmittelbarer Nähe des Anwesens gebaut werden, verliert das Gebäude rapide an Wert. Dadurch, dass er sich weigert, es an seinen Kontrahenten zu verkaufen, beschleunigt Johannes Timpe ungewollt seinen eigenen Ruin und trägt entscheidend dazu bei, dass die Tradition, die er aufrechtzuerhalten sucht, ihr Ende findet. Wenn am Ende des Romans, als Meister Timpe stirbt, die neue Stadtbahn eingeweiht wird, stehen sich „die alte und die neue Welt“ (186) noch einmal plakativ gegenüber. Nicht zufällig wählt Kretzer mit der Eisenbahn gerade jenes Verkehrsmittel, das im 19. Jahrhundert als Kollektivsymbol für Akzeleration und Fortschritt fungiert.

Strukturschema der Moritat

In Aufbau und Handlungsführung ähnelt der Roman einer Moritat; er führt in einzelnen Bildern die Stationen des Niedergangs eines Handwerkermeisters vor, der durch gesellschaftliche Verhältnisse, persönliche Intrigen und eigenen Starrsinn in den Ruin getrieben wird. Moritatenhaft wirken dabei besonders die vergleichsweise kleinteilige Parzellierung des Erzählgeschehens in insgesamt 19 Abschnitte und die leserlenkende, zuweilen auch sensationsheischende bzw. kolportagehaft klingende Betitelung der einzelnen Kapitel: „Schlimmer Verdacht“, „Ein entarteter Sohn“, „Der Meister predigt Aufruhr“ oder „Unter Trümmern“. Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, wenn man Kretzers Roman einfach als kulturkritisches Lamento deuten würde, das wortreich den Verlust der guten „alten Zeit“ (13) betrauert. Zwar hat eine solche romantisierend-verklärende Sicht auf die vermeintlich heile Welt des Handwerks in der Literatur des 19. Jahrhunderts eine lange Tradition. Bei Kretzer allerdings trägt diese Utopie nicht mehr; er zeigt denn auch deutlich „das Schwankende, Ambivalente in Timpes Denken und Handeln“ (Mayer 1980, 353).

Tradition der Handwerkerfigur

„Im Grunde verrät Timpe die Ideale seines Standes selbst, weil er seinem Sohn rät, sich einen Beruf in der Kaufmannswelt […] zu suchen“ (Mayer 1980, 352), und so dessen Ehrgeiz allererst entfacht. Mehr noch: Zwischenzeitlich „spielt der Handwerker selbst mit dem Gedanken, seinen zunächst noch florierenden Betrieb zu einer Fabrik umzugestalten“ (Mayer 1980, 352). Die Vorstellungen, die ihm diesbezüglich im Kopf herumgehen, unterscheiden sich genau betrachtet kaum von denen Urbans. Im Verlauf des Romans übernimmt Johannes Timpe dann aber immer stärker die traditionsverhaftete Position seines Vaters Gottfried. Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dass er sich einen von dessen Aussprüchen aneignet. So hatte der Großvater zu Beginn des Textes lamentiert: „Ja, ja, das waren noch andere Zeiten … damals! Das Handwerk hatte einen goldenen Boden … Die Schornsteine müssen gestürzt werden, denn sie verpesten die Luft“. (28f.) Diese larmoyante Klage, die vom Erzähler explizit als „alte Litanei des Greises“ (28) charakterisiert wird, übernimmt Johannes Timpe im letzten und vorletzten Kapitel des Romans (vgl. S. 274), ja im Suff und in der äußersten Erbitterung kippt die dadurch zum Ausdruck kommende rückwärtsgewandte Haltung sogar in eine Rhetorik aufrührerischer Maschinenstürmerei um; so fordert Timpe auf einer Versammlung sozialdemokratischer Arbeiter: „Die Schornsteine müssen gestürzt werden, denn sie verpesten die Luft … Schleift die Fabriken … zerbrecht die Maschinen .…„(260) Er verursacht dadurch nicht nur einen Tumult, sondern zieht sich auch eine polizeiliche Anklage wegen Volksverhetzung zu. Auch wenn der Autor das Familienleben Timpes und den Umgang des Meisters mit seinen Gesellen und Lehrlingen bei der Ausübung seines Berufes überaus harmonisch und mit idyllisierender Tendenz schildert, ändert dies nichts an der Tatsache, dass der Titelheld letztlich als zwar „beklagenswerte, aber […] uneinsichtige, zunehmend egozentrisch denkende und handelnde“ Person erscheint und damit als Romanfigur präsentiert wird, „welcher der Leser mit Bedauern und Befremden zugleich begegnet“ (Mayer 1980, 356). Damit nicht genug: Johannes Timpe fungiert im Gegensatz zu E.T. A. Hoffmanns Meister Martin oder zu Ludwig Tiecks jungem Tischlermeister nicht mehr als Sympathieträger, sondern gehört ob seiner verzerrten Sicht der Wirklichkeit vielmehr in die lange Reihe der Sonderlingsgestalten, die die Literatur des 19. Jahrhunderts aufweist.

Naturalistische Elemente

Der naturalistischen Ästhetik entspricht Meister Timpe vor allem im Hinblick auf die Situierung der Handlung, die Thematisierung sozialer Konflikte und die Einbeziehung aktueller populärwissenschaftlicher Diskurse. Auch die Wahl einer Familie als personeller Rahmen des Geschehens und die Akzentuierung von Klassengegensätzen entspricht weitgehend den Forderungen der Naturalisten. Andererseits ist der Erzähler des Romans alles andere als ein nüchterner Registrator, er bewertet ständig das Verhalten der Figuren und lenkt so das Leserinteresse massiv. Nicht selten konstelliert er den Handlungsverlauf sentimental und rührselig, so dass man sich an zeitgenössische Kitschromane erinnert fühlt. Zugleich nimmt er aber auch wiederholt Korrekturen an stereotypen Figuren- und Handlungsmustern vor. Während in den meisten sozialen Romanen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Liebende geschildert werden, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsklassen stammen und durch ihre Verbindung einen Klassenausgleich herstellen, durchkreuzt Kretzer dieses Schema, indem er Franz sozialdarwinistisch handeln und zur ökonomisch erfolgreicheren Nachbarfamilie überlaufen lässt. Auch gelingt es ihm, indem er „das Figurenensemble […] durch die […] Gestalt eines Arbeiters ergänzt“, „drei verschiedene Arbeits-, Lebens- und Denkweisen einander gegenüberzustellen und zu zeigen, wie sie aus den Besitzverhältnissen entspringen“ (Voigt 1983, 165f.).

Intertextuelle Bezüge

In jedem Fall orientiert sich Kretzer in hohem Maß an Vorbildern. Meister Timpe weist nicht nur zahlreiche Ähnlichkeiten mit Zolas Au bonheur des dames auf, sondern übernimmt auch Handlungselemente von Alphonse Daudets Roman Fromont jeune et Risler ainé (1876). Darüber hinaus existieren motivische Parallelen u.a. zu Goethes Werther, zu Bettine von Arnims Günderode und zu Ludwig Tiecks Des Lebens Überfluß, intertextuelle Bezüge finden sich zum berühmten Loreley-Gedicht Heines „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …“ (vgl. 63), zum Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott …“ (vgl. 284), aber auch zum Schluss von Büchners Drama Dantons Tod (vgl. 285: „Es lebe der Kaiser … Hoch lebe der Kaiser!“). All dies verweist klar auf Kretzers starke Bindung an die literarische Tradition und belegt einmal mehr den Kompromisscharakter der naturalistischen Romanproduktion in Deutschland. Auf jüngere Autoren wirkte Meister Timpe dann freilich selbst wieder vorbildhaft. Verwiesen sei hier nur auf Wilhelm von Polenz‘ Roman Der Büttnerbauer (1895), der „den gleichen Konflikt nach dem gleichen Muster im ländlichen Milieu“ (Voigt 1983, 166) gestaltet.

Hinwendung zu narrativen Formen

Auch Arno Holz und Johannes Schlaf folgten der von Karl Bleibtreu ausgesprochenen Empfehlung, sich der Erzählprosa zuzuwenden. So ging Holz nach der Publikation seiner Gedichtsammlung Buch der Zeit (1886) an ein Romanprojekt, das die Überschrift Goldene Zeiten trug und die „einfache, tatsachenschlichte ‚Geschichte eines Kindes‘“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 41) enthalten sollte. Allerdings blieb dieses Vorhaben genau wie ein „Verlorene Illusionen betitelter Berliner Roman“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 332) unvollendet. Schlaf wiederum arbeitete Mitte der achtziger Jahre an einem Roman, dem seine „Hallenser Studentenerlebnisse“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 332) zugrundelagen. Ein Nicht die Rechte überschriebener Romantext von ihm wurde unter dem Pseudonym Hans Bertram dann 1889 mit erheblicher zeitlicher Verspätung in der Zeitschrift Schorers Familienblatt abgedruckt. Doch Holz und Schlaf erkannten bald, dass weder der Gattungstyp ‚sozialer Roman‘ noch das von Zola propagierte Modell des Experimentalromans grundlegende neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffneten. Aus der Überlegung heraus, dass „man […] eine Kunst […] nur [revolutioniert], indem man ihre Mittel revolutioniert“, „oder vielmehr, da ja auch diese Mittel stets die gleichen bleiben, indem man […] deren Handhabung revolutioniert“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 490), gelangten sie zu der Einsicht, eine zeitgemäße Erneuerung der Erzählprosa könne nicht auf inhaltlichem – über die „Stoffwahl“ –, sondern nur auf formalem Weg – über die „Darstellungsart“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 271) – erreicht werden. Eine veränderte Präsentations-„Methode“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 271 und 490) aber ließ sich kaum im Rahmen der narrativen Großform erproben. Deshalb verlagerten Holz und Schlaf ihre schriftstellerische Produktion zunächst auf die Kleine Prosa.

Zur Wahl des Pseudonyms

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist der unter dem Pseudonym Bjarne P. Holmsen veröffentlichte Band Papa Hamlet, der im Januar 1889 erschien und neben der titelgebenden Erzählung noch zwei weitere kurze narrative Texte, Ein Tod und „Der erste Schultag“ (ein überarbeitetes Kapitel aus dem Romanfragment Goldene Zeiten), enthält. Die Wahl des zumindest teilweise durchsichtigen Decknamens – BjARNe P. HOLmsen erweist sich auf Grund der übereinstimmenden Buchstabenfolge als „kaum verschlüsseltes Kryptonym“ (Scheuer 1971, 132) von ARNo HOLz – stellt dabei eine Reaktion dar auf die Skandinavienbegeisterung der damaligen Zeit, galt doch die nordische Literatur den Vertretern der jungen Autorengeneration in Deutschland als Inbegriff der realistisch getönten Moderne. Nicht zufällig wird in der Vorrede u.a. auf die „Erfolge Ibsens“ (15) und die Bedeutung „Björnsons“ (18) hingewiesen, mithin auf Schriftsteller, die eine „Vorliebe für die nackte Realität der Dinge“ (16) an den Tag legen. Die mit der Schaffung des Pseudonyms einhergehende „Mystifikation“ (6) reicht freilich weiter: Holz und Schlaf nämlich statten die hier in einem literarischen „Experiment“ (6) (der – leicht ironische – Bezug auf Zola ist offenkundig) fingierte Person nicht nur mit einem Namen, sondern auch mit einer eigenen Biographie aus, deren wichtigste Stationen in der „Vorrede des Übersetzers“ rekapituliert werden. Die eigentliche Pointe von Holmsens Lebensgeschichte nun besteht darin, dass der erfundene norwegische Schriftsteller seine prägenden Erfahrungen nicht etwa in der „Heimat“ macht, sondern seine „Entwicklung dem Auslande [zu] verdanken“ (17) hat. Damit verweisen Holz und Schlaf zum einen auf die künstlerischen Anregungen, die skandinavische Autoren aus der europäischen Kultur bezogen haben (der Norweger Henrik Ibsen etwa lebte in Deutschland), und ironisieren zum anderen die naive deutsche Begeisterung für Literatur aus fremden Ländern, die vergessen lässt, welche bemerkenswerten schriftstellerischen Erzeugnisse gegenwärtig in der Muttersprache entstehen.

Demontage des Werkbegriffs

Lässt man ihre polemischen Untertöne einmal beiseite, dann muss die „Vorrede des Übersetzers“ vor allem als ästhetischer Programmtext gelesen werden. Indem die Tätigkeit des Dichters ausdrücklich mit der eines „Anatomen“ verglichen wird, bekennen sich Holz und Schlaf zu einer nüchternsachlichen und rücksichtslosen, weil „vor keiner Konsequenz zurückschreckenden“ Präzision in der „Darstellungsweise“ (17), die erkennbar über die bekannten Erzählmuster hinausgeht. Doch auch konventionelle narrative Aufbauformen wie sie beispielsweise im ‚sozialen Roman‘ weiterhin zur Anwendung gelangen, werden radikal infrage gestellt. Holz und Schlaf formulieren hier eine Ästhetik des Skizzenhaften, die den traditionellen Werkbegriff verabschiedet und an seine Stelle die ‚kleine Form‘ treten lässt, welche nur Wirklichkeitsausschnitte erfassen will und sich obendrein dem Prinzip der Vorläufigkeit verschreibt. Wie sehr es den beiden Autoren dabei um eine Demontage der klassischen Dyade von Schöpfer und Werk ging, verdeutlicht der Umstand, dass die in Papa Hamlet enthaltenen Texte allesamt in Gemeinschaftsarbeit entstanden sind. Nach der Enttarnung des Pseudonyms erklärten Holz und Schlaf in einem offenen Brief dann mit Nachdruck, dass es „durchaus ungerechtfertigt“ sei, „einem von uns eine Beteiligung ‚ersten‘ oder ‚zweiten‘ Grades zuzumessen“ (15). Die kollektive Autorschaft muss dabei als Ausdruck einer experimentellen Grundhaltung gewertet werden. Anders als noch in der Romantik ist nun aber nicht mehr Sympoesie – verstanden als Steigerungsform poetischer Tätigkeit – das Ziel, vielmehr geht es um ein Zurücktreten der Autorsubjekte hinter eine überindividuelle Versuchsanordnung. Alles in allem läuft die Kollektivierung schriftstellerischer Tätigkeit bei Holz und Schlaf fraglos auf eine „Entwertung der Genievorstellung“ (Markwardt 1967, 95) des Frühnaturalismus hinaus.

Verhältnis zur Vorlage

Die Erzählung Papa Hamlet selbst ist Ergebnis der Umarbeitung einer „novellistischen Skizze“ von Johannes Schlaf mit dem Titel Ein Dachstubenidyll (vgl. Holz/Schlaf 1982, 83–102). Obwohl einzelne Personen andere Namen tragen, ist die Grundkonstellation in beiden Texten, die passagenweise sogar wörtliche Übereinstimmungen aufweisen, die gleiche: Im Mittelpunkt steht jeweils ein arbeitsscheuer, verwahrloster Schauspieler, der mit seiner Frau in einem schäbigen Mansardenzimmer zur Untermiete wohnt und dessen jüngstes Kind im Lauf der Handlung stirbt. Auch die ironische Art, mit der das Geschehen geschildert wird, findet sich hier wie dort. Papa Hamlet und Ein Dachstubenidyll unterscheiden sich allerdings eklatant in Aufbau und Sprachgestaltung sowie in der Handhabung intertextueller Bezüge. So ist Papa Hamlet keine lakonisch und zügig erzählte „Skizze“ (102) mehr, sondern ein in insgesamt sieben Abschnitte unterteilter Text mit episodischer Struktur, der den Niedergang einer Familie in einzelnen, die Spanne eines Jahres abdeckenden Momentaufnahmen festhält. Durch diese Anordnung erhält die Erzählung eine Finalität, die dem Geschehen den Charakter der Zwangsläufigkeit verleiht. Ihren Höhepunkt findet die Handlung an einem besonders symbolträchtigen Datum, nämlich dem Jahreswechsel. Da die Familie am bevorstehenden Neujahrstag aus ihrer Unterkunft ausziehen muss, weil sie seit längerem mit der Miete in Rückstand ist, betrinkt sich die Hauptfigur Niels Thienwiebel in der Sylvesternacht noch einmal und erstickt in stark alkoholisiertem Zustand versehentlich den Säugling. Acht Tage später wird sie, „erfroren durch Suff“ (63), in der Gosse aufgefunden.

Dialoggestaltung

Gleichfalls merklich verändert ist der Sprachduktus des Textes. Während Ein Dachstubenidyll noch von Erzählernarration dominiert wird, haben in Papa Hamlet Gesprächspassagen die Oberhand gewonnen und den erzählerischen Anteil zurückgedrängt. Zwar ist die Dialoggestaltung erst ansatzweise auf eine möglichst exakte Nachbildung mündlicher Rede gerichtet – die einzelnen Personen sprechen im Wesentlichen durch umgangssprachliche und mundartliche Wendungen angereichertes Schriftdeutsch –, doch werden bei manchen Figuren bereits gewisse individuelle Sprecheigentümlichkeiten angedeutet. Außerdem suchen Holz und Schlaf Geräusche klanglich zu imitieren, etwa wenn vorsprachliche Babylaute wiedergegeben werden: „Grrr . . . grrr . . . grrr . . . äh! Grrr . . . äh!“ (45)

Fremdtextbezug

Der deutlichste Unterschied zwischen beiden Narrationen aber zeigt sich im Bereich des Fremdtextbezugs. Während Ein Dachstubenidyll, das von seiner Thematik her an Goethes Dramolett Des Künstlers Erdewallen (1774) erinnert, fast ganz ohne markierte intertextuelle Verweise auskommt, drängt Papa Hamlet den Goethe-Bezug in den Hintergrund und bietet sich stattdessen als Pastiche von Shakespeare-Zitaten dar. Motiviert wird der massive Einsatz geborgter Sprache durch den Beruf des Protagonisten. Anders als der in Ein Dachstubenidyll auftretende „Held“ (102) namens Kraft, der nur ganz allgemein als Typus eines Provinzschauspielers geschildert wird, ist Niels Thienwiebel – zumindest nach eigener Meinung – eine herausgehobene Künstlerpersönlichkeit, nämlich „der große unübertroffene Hamlet aus Trondhjem“ (19). Diese besondere Stellung nun erlaubt, obgleich sie angemaßt ist, nicht nur eine extensive Verwendung shakespearescher Diktion, sondern auch ein ironisches In-Beziehung-Setzen des passionierten Hamlet-Darstellers mit seiner zentralen Rollenfigur. Zwischen Thienwiebel und seiner ehemaligen Paraderolle jedenfalls besteht ein äußerst spannungsvolles Verhältnis von Kongruenz und Inkongruenz. Shakespeares Hamlet ist ja im Zuge der Rezeptionsgeschichte „zu einem Sinnbild des enttäuschten Idealisten, des witzigen Zynikers“ (Cowen 31973, 150), aber auch des in einer realitätsfernen Vorstellungswelt lebenden Zauderers geworden. Thienwiebel nun teilt mit der shakespeareschen Dramenfigur ein Stück weit das Illusionäre seiner Existenz, vor allem aber das sprachliche Pathos. Während freilich Hamlets Klagen noch weitgehend als der Figur angemessener Ausdruck von Weltekel erscheinen, verrutscht Thienwiebels geborgte sprachliche Pose gänzlich ins Maulheldenhafte. Genau besehen leistet der schneidende Kontrast zwischen der ständig im Munde geführten erhabenen Ausdrucksweise Shakespeares (in der ‚klassisch‘ gewordenen deutschen Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck) und der schnoddrigen Alltagssprache der aktuellen Gegenwart zweierlei. Indem „die sogenannte alltägliche […] gegen die alte dramatische Sprache“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 372) gesetzt wird und beide zur kalkulierten Kollision gebracht werden, entlarven Holz und Schlaf zum einen die aufgeblasene Hohlheit der herkömmlichen Bühnenrede. Zum anderen führt die Diskrepanz zwischen der heroischen Welt der elisabethanischen Tragödie und den armseligen, nur noch entfernt an eine Bohèmeexistenz erinnernden Lebensbedingungen eines kleinbürgerlichen Hinterhofhaushalts vor, wie lächerlich Thienwiebels inhaltsleer gewordene Ambition eigentlich ist, die sich mit einer nurmehr zitathaft präsent gehaltenen Erinnerung an bessere Tage verbindet und in theatralischem Gebaren, wie etwa „melodramatischen“ (30) Gesten, ihren Ausdruck findet. Nicht zuletzt ob der Monomanie, mit der er immer wieder den einen Bezugstext deklamiert, stellt sich kein Mitgefühl mit dem arbeitslosen „Schmierenkomödianten“ (Martini 1954, 104) ein.

Papa Hamlet als humoristische Groteske

Holz‘ und Schlafs Papa Hamlet ist denn auch weniger eine im Medium der Literatur entworfene soziologische „Studie“, sondern mutet vielmehr auf weite Strecken an wie eine humoristische Groteske mit einem „clownesken“ (Sprengel 1984, 29) Helden. Schon der Titel muss ja als „Paradox“ (Cowen 31973, 152) angesehen werden, findet hier doch eine „Verkittung von heroischem Namen und familialer Anrede“ (Sprengel 1984, 26) sowie eine gewaltsame Überblendung des Familienvaters Thienwiebel mit dem Junggesellen Hamlet statt, was ausgesprochen komische Effekte zeitigt. Insofern bietet sich der Text als „eine Übung im Ironischen“ (Cowen 31973, 151) dar. Besonders deutlich zeigt sich das in der distanzierten und zuweilen bis zu offenem Sarkasmus gehenden Stellung des Erzählers zu seinen Figuren. Der heruntergekommene und zur Gewalttätigkeit neigende Protagonist wird mit nachgerade ostentativem Spott andauernd als der „große Thienwiebel“ bezeichnet und seine kränkliche und ungepflegte Frau Amalie – „Hamlet“ zitierend – „reizende Ophelia“ genannt. Seine eigentliche Pointe erhält dieser parodistische Darstellungsgestus durch den Umstand, dass in Shakespeares Drama bereits Hamlet selbst eine Haltung zynischer Ironie zu seiner Umwelt einnimmt. Er erscheint dort als eine Art Schauspieler, der seine wahre Meinung vor den als intrigant eingeschätzten Mitmenschen zu verbergen trachtet und dabei sogar soweit geht, sich als Wahnsinniger zu gerieren. All diese Motive nun werden in Papa Hamlet aufgegriffen, allerdings jeweils durch „Brechung“ (Sprengel 1984, 25) verfremdet. Die Autoren Arno Holz und Johannes Schlaf betreiben mithin ein raffiniertes Spiel mit der berühmten Vorlage, und erst diese intertextuelle Komponente verleiht der Erzählung den Charakter einer Sprachetüde.

Milieustudie

Dennoch erfüllt der Text zumindest in Teilen auch die Anforderungen einer Milieustudie. Interessanterweise verliert sich im Lauf des sechsten Abschnitts nämlich der Sarkasmus in der Darstellung, so dass die Schlusspassage des Textes (mit Ausnahme der letzten Zeilen) eine soziale Elendsschilderung gibt, wie sie für den Naturalismus typisch ist. Die Klage etwa: „Man wird ganz zum Vieh bei solchem Leben!“ (60) wird in keiner Weise relativiert oder ironisiert. An einer Stelle heißt es über den heruntergekommenen Schauspieler Thienwiebel sogar, abermals Shakespeare zitierend: „Die ganze Wirtschaft bei ihm zu Hause war der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters.“ (53) So redegewaltig der Protagonist der Erzählung auf den ersten Blick zu sein scheint, in Wirklichkeit ist er doch alles andere als sprachmächtig. Seine Gedanken und Empfindungen jedenfalls kann er nur in einer Redeweise ausdrücken, die geborgt ist. Insofern reiht sich auch Thienwiebel in die lange Reihe von Figuren in der Literatur des Naturalismus ein, die sich auf Grund ihrer Herkunft und ihres sozialen Milieus in akuten Verständigungsnöten befinden und denen die Sprache keinen adäquaten Artikulationsmodus mehr bietet.

Montagetechnik

Über die virtuose Montagetechnik hinaus stößt Papa Hamlet aber auch auf dem Gebiet der erzählerischen Darbietungsweise in Neuland vor. Zwischen die Dialogpartien sind nämlich immer wieder Abschnitte eingeschoben, in denen winzige, nebensächlich wirkende Realitätselemente detailgetreu geschildert werden:

Das Lämpchen auf dem Tisch hatte jetzt leise zu zittern angefangen, die hellen, langgezogenen Kringel, die sein Wasser oben quer über die Decke und ein Stück Tapete weg gelegt hatte, schaukelten. Das Geschirr und das Glas hob sich schwarz aus ihnen ab. Die Kaffeekanne reichte bis über die Decke. […]

Das Nachtlämpchen auf dem Tisch hatte jetzt zu zittern aufgehört.

Die beschlagene, blaue Karaffe davor war von unzähligen Lichtpünktchen wie übersät. Eine Seite aus dem Buch hatte sich schräg gegen das Glas aufgeblättert. Mitten auf dem vergilbten Papier hob sich deutlich die fette Schrift ab: „Ein Sommernachtstraum“. Hinten auf der Wand, übers Sofa weg, warf die kleine, glitzernde Photographie ihren schwarzen, rechteckigen Schatten. (57 und 59)

„Sekundenstil“

Hanstein hat diese Darstellungstechnik „Sekundenstil“ genannt, weil hier „Sekunde für Sekunde“ die Zustände und Veränderungen einzelner Aspekte der Wirklichkeit in „Zeit und Raum geschildert werden“ (Hanstein 1901, 157). Wie Heinrich Hart in seinen Erinnerungen berichtet, habe Holz Spezifik und Intention des Verfahrens folgendermaßen beschrieben:

Er entwickelte seine Ansicht am Beispiel eines vom Baum fallenden Blattes. Die alte Kunst hat von dem fallenden Blatt weiter nichts zu melden gewußt, als daß es im Wirbel sich drehend zu Boden sinkt. Die neue Kunst schildert diesen Vorgang von Sekunde zu Sekunde; sie schildert, wie das Blatt, jetzt auf dieser Seite vom Licht beglänzt, rötlich aufleuchtet, auf der andern schattengrau erscheint, in der nächsten Sekunde ist die Sache umgekehrt, sie schildert, wie das Blatt erst senkrecht fällt, dann zur Seite getrieben wird, dann wieder lotrecht sinkt […]. Eine Kette von einzelnen ausgeführten, minutiösen Zustandschilderungen, geschildert in einer Prosasprache, die unter Verzicht auf jede rhythmische oder stilistische Wirkung der Wirklichkeit sich fest anzuschmiegen sucht, in treuer Wiedergabe jeden Lauts, jeden Hauchs, jeder Pause – das war es, worauf die neue Technik abzielte. (Hart/Hart 2006, 50f.)

Auf diese Weise werden mit einem Mal Wirklichkeitsbereiche erkennbar, die sich vordem entweder der Aufmerksamkeit entzogen haben oder doch nicht als aufzeichnenswert befunden worden sind. Literaturgeschichtlich ist „dieses Eingehen auf die Intimitäten der Erscheinungswelt […] etwas schlechthin Neues“ (Lamprecht 1902, 212). Viele Zeitgenossen reagierten allerdings mit Befremden auf die minutiöse erzählerische Wiedergabe scheinbar belangloser Details. Karl Henckell etwa kritisierte die „bis zur völligen Unverständlichkeit gesteigerte Verworrenheit der Darstellung“ und warf gar die Frage auf, ob Papa Hamlet möglicherweise „eine gutgemeinte Parodie“ (Henckell 1889, 106) sei.

Verselbständigung des Wortmaterials

Es liegt auf der Hand, dass der mikroskopisch angelegte Blick auf Einzelheiten eine irritierende Wirkung ausübt, weil er eingefahrene literarische Wahrnehmungsroutinen unterläuft. Durch den Sekundenstil geht nicht nur der souveräne Überblick über das Ganze verloren, die von Holz und Schlaf vorgenommene Verlagerung des Wahrnehmungsfokus auf die kleinen und scheinbar nebensächlichen Dinge kassiert auch die Distanz zum Dargestellten: „by bringing us so close to objects they deprive us of reassuring familiarity“ (Osborne 1971, 46). Überdies befreite die Entwicklung dieser Darstellungstechnik die Literatur von der Fixierung auf plot und erzählerische Sukzession. Geleitet von dem Ziel, die Umstände eines zu berichtenden Vorgangs möglichst genau zu bestimmen und so die Determinanten naturgesetzlicher Abläufe offenzulegen, koppelten Holz und Schlaf die literarische Darstellung vom Zwang fortschreitender Mitteilung ab. Die Sprache blieb zwar noch im Dienst der Beschreibung, doch verselbständigte sie sich gewissermaßen unter der Hand, weil sie nur noch der Deskription selbst, aber nicht mehr narrativen Gesetzmäßigkeiten gehorchte. Von hier aus war es dann nur noch ein Schritt bis zur völligen Abkoppelung des Wortgebrauchs vom Dienst der Mitteilung und zur Verselbständigung des zum Einsatz kommenden Wortmaterials.

Wirkung

Wie groß die Wirkung von Holz‘/Schlafs Erzählexperiment auf die literarische Öffentlichkeit war, zeigt Samuel Lublinskis Feststellung, Papa Hamlet habe seinerzeit „förmlich wie eine Bombe“ (Lublinski 1974, 86) eingeschlagen. In der Tat wurde die eminente literaturgeschichtliche Bedeutung der Textsammlung von den Zeitgenossen früh erfasst. So bekannte Gerhart Hauptmann, dass er von ihr „das Bilden der Sprache“ (Hauptmann 1963, 197) übernommen habe. Und Max Halbe äußerte in seinen Erinnerungen über Papa Hamlet: „Dieses Büchlein ist gleichsam die Magna Charta des ‚konsequenten Naturalismus‘ geworden, wie die Bewegung von da ab hieß.“ (Halbe 1940, 360)

Die Familie Selicke

Die von Hauptmann und Halbe gegebenen Hinweise auf die Art und Weise der Sprachverwendung im Bereich der Figurenrede zeigen sehr deutlich, was als das eigentlich Neue der Kurzprosa von Holz und Schlaf empfunden wurde. Und tatsächlich haben die Studien der Sammlung Papa Hamlet gemeinsam, dass sie zentral „vom Dialog“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 329) ausgehen. In einem Brief von Holz an Schlaf aus den späten achtziger Jahren heißt es denn auch programmatisch: „Keine Verse mehr, keine Romane mehr, für uns existiert nur noch die offene, lebendige Szene!!!“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 330) Schlaf stimmte der Einschätzung seines Freundes zu – „Dramen müßten wir schreiben, das wäre das ‚Allerbeste!‘“ – und erläutert in seiner Antwort die Vorteile der auf direkter Rede aufbauenden Gestaltungstechnik folgendermaßen: „Sehr oft wird die Wiedergabe und die Erinnerung der Milieus dadurch ganz wesentlich erleichtert und bekommt auch eine weit größere Wirkung.“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 330) In der schriftstellerischen Praxis lässt sich die Fokusverlagerung von stark mit Dialogen durchsetzter Narrativik zur Bühnendramatik modellhaft an einem Text beobachten. Im Sommer oder Herbst 1889 ging das Autorenduo nämlich daran, Johannes Schlafs in der zweiten Februarhälfte entstandene Erzählung Eine Mainacht in einen auf Aufführung hin angelegten szenisch-dramatischen Text umzuarbeiten. Das Ergebnis dieses Umformungsprozesses ist das Stück Die Familie Selicke, das Anfang 1890 im Druck erschien und am 7. April vom Berliner Theaterverein ‚Freie Bühne‘ uraufgeführt wurde.

Entstehung

Die Entstehung der Familie Selicke vollzog sich in enger Wechselwirkung mit dem befreundeten Kollegen Gerhart Hauptmann. Kurz nachdem Holz und Schlaf ihm im Januar 1889 aus der Sammlung Papa Hamlet vorgelesen hatten, die großen Eindruck auf ihn machte, schlugen sie ihm vor, doch gemeinsam ein Drama zu verfassen. Hauptmann war anfangs durchaus bereit, auf diesen Vorschlag einzugehen, doch reifte ein eigener „Dramenplan“ (zit. nach Berthold 1967, 229) dann schneller als sich die verabredete Kooperation in die Tat umsetzen ließ. In den Frühjahrsmonaten des Jahres 1889 verfolgten Holz und Schlaf so die Niederschrift von Vor Sonnenaufgang aus nächster Nähe, das sie übereinstimmend für „das beste Drama, das jemals in deutscher Sprache geschrieben worden ist“ (Hauptmann 1962, 52), erachteten. Die zügige Fertigstellung des Textes brachte sie nun allerdings selbst in Zugzwang, da sie natürlich nicht hinter Hauptmann zurückstehen wollten. Die Verwirklichung des eigenen Projekts vollzog sich mithin in gewisser Konkurrenz zu Vor Sonnenaufgang. Im Endeffekt führte die zeitlich unmittelbar benachbarte Entstehung der zwei Dramen jedenfalls zu gewissen Parallelen in Figurenzeichnung, Motiveinsatz und Sprachverwendung. So erinnert nicht nur das verhinderte Liebespaar Gustav Wendt/Toni Selicke (in Eine Mainacht fehlt die Figur Wendts noch) an die Konstellation von Alfred Loth und Helene Krause, auch die Thematisierung des Phänomens Alkoholismus und seiner Folgen ähnelt sich in beiden Stücken. Erkennbare Übereinstimmungen lassen sich darüber hinaus im extensiven Gebrauch von Dialektsprache und in der starken Ausweitung von Regiebemerkungen erkennen. Freilich sind auch Unterschiede nicht zu übersehen. In der Familie Selicke wird eher „Armutsalkoholismus“ statt „Wohlstandstrinkerei“ (Scheuer 1988, 92) vorgeführt, und die Gründe sozialer und psychischer Verrohung werden ausschließlich in den „Umständen“ (195), d.h. dem Milieu, und nicht in erblichen Faktoren gesucht. Dementsprechend beschreiben Holz und Schlaf vorwiegend das räumliche Ambiente der Handlung in den Bühnenanweisungen, während Hauptmann hier sehr viel stärker Physiognomik und Habitus der Figuren schildert. Auch kommt der Vorgeschichte in der Familie Selicke eine weit geringere Rolle zu, so dass die Struktur des analytischen Enthüllungsdramas einer weitgehend präsentischen Zustandsschilderung weicht.

Inhaltsangabe

Das Stück spielt an einem Weihnachtsabend der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts in der ärmlich-kleinbürgerlichen Wohnung der Selickes im Berliner Norden. Frau Selicke, kränkelnd, wehleidig und vergrämt, schickt ihre beiden Söhne dem trunksüchtigen Vater entgegen. Sie hofft, ihn auf diese Weise dazu bewegen zu können, wenigstens am Heiligen Abend nach der Arbeit „auf’m Comptoir“ (186) nach Hause zu kommen, zumal sich der Gesundheitszustand der achtjährigen, an Schwindsucht leidenden Tochter Lina zusehends verschlechtert. Nacheinander werden nun die weiteren dramatis personae eingeführt: der mit der Familie befreundete Nachbar namens Kopelke – ein arbeitsloser Schuster, der durch allerlei Gelegenheitstätigkeiten seinen Lebensunterhalt bestreitet –, die erwachsene Tochter Toni und der angehende Theologe Gustav Wendt, der als Untermieter bei Selickes ein Zimmer bewohnt. Wendt hat eben seine Berufung auf eine vakante Stelle als Pastor in einem kleinen Dorf erhalten und bittet Toni, seine Frau zu werden und ihm dorthin zu folgen. Diese erwidert seine Zuneigung zwar, zögert aber, den Heiratsantrag anzunehmen, da sie ihre Eltern, die sich während ihrer Ehe völlig voneinander entfremdet haben, und die Geschwister nicht im Stich lassen will. Das quälende Warten auf den Vater dauert an, der erst spät in der Nacht in betrunkenem Zustand erscheint. Als Linchen wenig später stirbt, bricht er zusammen. Am Morgen löst Toni ihre Verbindung mit Wendt, um den fragilen Familienzusammenhalt nicht vollends zu zerstören. Wendt erkennt ihre Selbstaufopferung für die Familie widerstrebend an und stellt am Ende sogar in Aussicht wiederzukommen, wobei diese Zusicherung offenbar der beklemmenden Situation bei der Verabschiedung entspringt.

Technik der Momentaufnahme

Die Handlung des Dramas, das die aristotelischen Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung strikt wahrt, ist auf drei Akte verteilt. Durch die geringfügigen zeitlichen Sprünge zwischen den einzelnen Aufzügen wird die Zerrüttung einer Familie in Momentaufnahmen vorgeführt. Die Konzentration auf das familiäre Wohnzimmer als Handlungsraum und die Begrenzung der Zeit auf etwas mehr als einen halben Tag sorgen dabei für jene Beobachtungsbedingungen, die Zola für den Experimentalroman gefordert hat. Hier wird tatsächlich ein Ausschnitt künstlerisch imitierter Realität vorgeführt, mit dessen Hilfe sich eine Situation in quälender Direktheit beobachten lässt. Die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen spiegeln sich im Verhalten der Figuren freilich nur indirekt. Deshalb kann Die Familie Selicke nicht oder nur sehr bedingt dem Typus des sozialen Dramas zugeordnet werden. Zwar fehlt es nicht an Verweisen auf „de Umstände“ (195), doch wird bei Holz und Schlaf „das Soziale […] nicht mehr als Konflikt der Individuen mit der politischen-gesellschaftlichen Situation, sondern […] als innerfamiliärer Kampf gestaltet“ (Scheuer 1988, 90). Die Kommunikation zwischen den Ehepartnern ist so fundamental gestört, dass Eduard Selicke lieber mit dem Kanarienvogel spricht als mit seiner Frau; ausgerechnet ihn behandelt er, „als wenn er ein Mensch wär‘“ (198). Die Trunksucht des Familienoberhaupts entspringt denn auch nurmehr teilweise der Verzweiflung über soziale Not, sondern wird vielmehr als Reaktion auf eine zerrüttete private Situation geschildert. Gerade hier, in der Motivierung des für die Literatur des Naturalismus zentralen Problemkomplexes Alkoholismus, wird eine aufschlussreiche Akzentverschiebung gegenüber prominenten Vorgängertexten wie Tolstois Macht der Finsternis und Hauptmanns Vor Sonnenaufgang erkennbar: „In the former case […] the causes were seen as social and moral – drunkenness was one form of corruption by money – and in the latter they were lergely hereditary. Here [in Die Familie Selicke] […] the reasons are personal and private.“ (Turner 1969, 199) Die Intimisierung des Dargestellten geht dabei durchweg einher mit einer Psychologisierung, wobei „das Seelische als Chiffre für das Soziale“ (Scheuer 1988, 91) erscheint.

Elemente der Kontrafaktur

Wie die bei der Umarbeitung vorgenommene, signifikante Verschiebung der Handlungszeit von Mai zu Dezember zeigt, stellt Holz‘ und Schlafs „Drama eine Kontrafaktur zu den Vorgängen in der heiligen Nacht“ (Scheuer 1988, 99) dar. Der Text entlarvt damit religiöse Tröstungsangebote als falsche Versprechungen. Mit besonderem Nachdruck wird der Verlust aller Hoffnungen auf Heil und Erlösung in der modernen Welt anhand der Figur des Kandidaten der Theologie, Gustav Wendt, vorgeführt. Die Erfahrungen, die er während seines Studiums in der Großstadt gemacht hat, haben die Basis seines Glaubens soweit ausgehöhlt, dass er sein Vertrauen in die Menschheit und damit allen Halt verloren hat:

Die Menschen sind nicht mehr das, wofür ich sie hielt! Sie sind selbstsüchtig! Sie sind nichts weiter als Tiere, raffinierte Bestien, wandelnde Triebe, die gegeneinander kämpfen, sich blindlings zur Geltung bringen bis zur gegenseitigen Vernichtung! Alle die schönen Ideen, die sie sich zurechtgeträumt haben, von Gott, Liebe und … eh! das ist ja alles Blödsinn! Blödsinn! Man … tappt nur so hin. Man ist die reine Maschine! Man … eh! es ist ja alles lächerlich! (208)

Zur Funktion von Sentimentalität

Angesichts dieser ausweglosen Situation bleiben den Figuren nur kompensatorische Akte. Sie können etwa eskapistisch sein wie bei den männlichen Figuren (der Versuch, eine beschauliche Liebesidylle auf dem Land zu schaffen, bei Wendt, die Flucht ins Dandytum beim ältesten Sohn Walter, der Griff zur Flasche beim Vater) oder tendenziell selbstzerstörerisch wie bei den weiblichen Figuren (der verbissen-freudlose Pflichtheroismus bei Toni, das theatralische Selbstmitleid bei der Mutter). Da das Stück ausschließlich im Rückzugsraum der Familie spielt und die traditionell weiblich dominierte Handlungssphäre des Privaten nie verlässt, prägen insbesondere die wehleidige Larmoyanz von Frau Selicke und der Jammer um das kranke Lienchen auf weite Strecken das Bühnengeschehen. Von einigen Zeitgenossen wurde das Drama deshalb auch spöttisch „Familie Rührselicke“ (H.[arden] 1890, 254) genannt. Die seitdem vielfach konstatierte Sentimentalität einzelner Handlungselemente dient indes nicht so sehr der Rührung des Publikums, vielmehr wird von Holz und Schlaf ein Affekt erzeugt, der in der zitathaften Weise, in der er aufgerufen wird, ein Wirkungsschema bürgerlicher Dramatik erkennbar werden lässt. Am deutlichsten wird dies, wenn man den Text mit dem Trauerspiel des 18. Jahrhunderts vergleicht. Zielte die Entbindung von Emotionen dort noch auf Katharsis, hat ein solcher Effekt im späten 19. Jahrhundert seine ursprüngliche Funktion längst eingebüßt und ist eine abgenutzte Theaterkonvention geworden. Rührseligkeit wird von Holz und Schlaf vorrangig deshalb erzeugt, um zur Schau gestellt zu werden. Sie verkörpert ebenso ein Relikt vergeblicher symbolischer Orientierung an bildungsbürgerlichen Werten wie die „vergilbten Gipsstatuetten“ Goethes und Schillers bzw. der „bekannte Kaulbachsche Stahlstich ‚Lotte, Brot schneidend‘“ (185), die über dem Sofa der Selickes angebracht sind. Insofern müssen die rührenden Szenen immer auch als sarkastischer Kommentar auf pathetisch beschworene Familienwerte und den Gefühlshaushalt des wohlsituierten Bürgertums verstanden werden. Tatsächlich aber ist die dargestellte Situation so deprimierend, dass jede Art von Tröstung daran zerschellt. Toni erscheint in diesem Zusammenhang nachgerade als eine tragikomische Lotte rediviva, die sich unbewusst an einem längst obsolet gewordenen weiblichen Rollenmodell orientiert und deren mitfühlend-barmherzige Haltung in emotionale Selbstverstümmelung umkippt. Handlungselemente und Motive der Literatur des 18. Jahrhunderts werden also in Die Familie Selicke gezielt aufgegriffen, allerdings erscheinen sie vielfach entstellt oder werden ihrer angestammten Funktion beraubt. So zitiert etwa das Liebesverhältnis zwischen Gustav Wendt und Toni Selicke unverkennbar die geläufige Konstellation der unerfüllbaren Liebe über Standesschranken oder familiäre Hindernisse hinweg, wobei bei Holz/Schlaf jeglicher dramatische Konflikt gänzlich wegfällt und der eigensinnige Verzicht einer der beiden Figuren das Verhältnis beendet. Überhaupt liefern die Verhaltensweisen der gezeigten Personen keine Handlungsanleitung mehr für den Zuschauer. Selbst der Rühreffekt läuft völlig ins Leere, weshalb sich Die Familie Selicke auch als eine Art Abgesang auf das bürgerliche Trauerspiel verstehen lässt. Whitinger kann deshalb im Hinblick auf Die Familie Selicke und andere häufig als dramentechnisch konventionell und wirkungsästhetisch sentimental eingestufte Stücke feststellen: „By the time these plays make their alleged retreats into convention, their metapoetic elements have long since encouraged a skeptical look at such flight into idealistic illusions or emotional catharsis.“ (Whitinger 1990, 84)

Das ästhetische Potential des ansonsten wenig bühnentauglichen Textes klar erkannt hat Theodor Fontane. In seiner Besprechung der Uraufführung schreibt er:

Die gestrige Vorstellung der ‚Freien Bühne‘ brachte das dreiaktige Drama der Herren Arno Holz und Johannes Schlaf: Die Familie Selicke. Diese Vorstellung wuchs insoweit über alle vorhergegangenen an Interesse hinaus, als wir hier eigentlichstes Neuland haben. Hier scheiden sich die Wege, hier trennt sich alt und neu. […] Das Stück beobachtet das Berliner Leben und trifft den Berliner Ton in einer Weise, daß auch das Beste, was wir auf diesem Gebiete haben, daneben verschwindet. (Fontane 1969, Bd. 2, 845f.)

Realitätsgetreue Nachbildung mündlicher Rede