Capítulo VIII

Aspectos do Povoamento de São Paulo no Século XVI41

Este assunto já mereceu a atenção de historiadores tão ilustres como Affonso d’Escragnolle Taunay, Alfredo Ellis Júnior e Theodoro Sampaio, entre outros, cujos estudos são, certamente, conhecidos.42 Entretanto pretendo apresentar algumas sugestões a respeito do aproveitamento das principais fontes primárias da história de São Paulo para a reconstrução do processo de povoamento de São Paulo no século XVI.

Dividi este trabalho em três partes. Na primeira, discutirei a orientação metodológica utilizada na seleção dos dados fornecidos pelas fontes primárias e na proposição dos problemas a serem investigados. Na segunda, tentarei apreciar, de acordo com a orientação metodológica adotada, os principais documentos históricos conhecidos visando assim delimitar, objetivamente, as bases empíricas sobre as quais poderá o antropólogo ou o sociólogo reconstruir o processo de povoamento de São Paulo no século XVI. Na terceira, procurarei fazer algumas sugestões, dentro dos parcos recursos de que disponho, para o alargamento do campo de pesquisas exigido pelas investigações históricas.

1 – Análise demográfica e análise morfológica

Como sabemos, pode-se adotar dois métodos distintos no estudo das populações. O método mais usado consiste em estudar o estado e o movimento da população através de fontes censitárias. Este método é conhecido sob o nome análise demográfica. Caracteriza-se pelo fato de interpretar quantitativamente os aspectos estático e dinâmico da população, ou seja, pelo fato de considerar o número, a composição e os movimentos vegetativos da população de uma perspectiva estatística. A vantagem do referido método, nos casos em que é possível empregá-lo, reside no tipo de conhecimento que fornece ao investigador. Na verdade, oferece-lhe uma imagem numérica, bastante nítida e de fácil manipulação, do estado e das tendências dos processos vitais da população. Mas apresenta o inconveniente de isolar tanto o aspecto estático como o aspecto dinâmico da população, dos fatores sociais, que a explicam e, num certo sentido, a determinam.

O segundo método, muito empregado contemporaneamente pelos ecologistas, antropólogos e sociólogos, procura, ao contrário, compreender a população como uma realidade social. Por isso, não considera a população em si mesma, mas como base e parte de um amplo sistema de relações, que coloca os indivíduos em condição de se adaptarem ao meio natural circundante, de desenvolverem e adestrarem culturalmente suas capacidades e potencialidades fisiológicas, e de se ajustarem aos demais indivíduos que integram a sociedade em que nasceram e vivem. Dentro deste ponto de vista, que se poderia chamar de análise morfológica, de acordo com Durkheim, Radcliffe-Brown e Halbwachs, as expressões quantitativas do estado e movimento da população só adquirem sentido quando referidas à forma de ocupação do solo, ao tipo de apropriação dos recursos naturais e ao ajustamento recíproco dos indivíduos, através da divisão social do trabalho e da interdependência econômica.

É evidente que o segundo método constitui apenas uma tentativa de refinamento científico e de complementação do primeiro, embora muitos demógrafos e estatísticos sustentem o contrário. A atitude do antropólogo ou do sociólogo, no caso, nada tem que ver com a impugnação da análise demográfica. Longe disso, ela traduz a consciência da legitimidade do referido tipo de análise e exatamente por isso procura substituir as descrições empíricas dos fenômenos demográficos por explicações realmente científicas. Assim, é possível considerar o segundo método como um instrumento de trabalho mais perfeito, e como consequência, escolhê-lo para a nossa sondagem e exploração dos documentos históricos do século XVI.

Mas é preciso distinguir entre o conhecimento que um método possibilita e o conhecimento que depende da aplicação do método a um conjunto determinado de dados de fato. No momento, é óbvio, só nos deve preocupar a segunda alternativa. Qual é, pois, o alcance da base empírica fornecida pelos documentos históricos de que dispomos? Na realidade, esta pergunta pode receber dois tipos de resposta. O conhecimento completo dos fenômenos demográficos depende de recenseamentos periódicos da população e do registro permanente dos processos vitais (nascimentos, casamentos, mortes, migrações etc.). Em pequenas sociedades de folk, como são algumas povoações rurais contemporâneas ou ainda como foram as Vilas de São Vicente, Santo André, Piratininga e Itanhaém, essas técnicas assumem uma forma muito rudimentar sendo seu emprego irregular e precário. Por isso, embora as técnicas sejam conhecidas, em tais sociedades só se aplicam em determinadas situações, como no caso da enumeração dos bens ativos e passivos, de uma pessoa morta (inventário), e, em geral, só desvendam alguns aspectos do estado da população. A primeira resposta seria, pois, pouco estimulante. Deve-se admitir de antemão, partindo de uma proposição sociológica do problema, que são poucos os dados, entre os que consideramos, em nossos dias, fundamentais para o conhecimento dos fenômenos demográficos, realmente documentados historicamente.

É fácil submeter esta explanação à prova. A documentação histórica conhecida sobre São Paulo no século XVI é constituída por documento oficiais, cartas e impressões de missionários, colonos e viajantes. Ou, se preferirem uma enumeração mais analítica, são as seguintes as principais fontes primárias, atualmente conhecidas para a história de São Paulo, no século XVI:43

Documentos oficiais

A) Em publicações originais:

1 – Atas da Câmara de Santo André da Borda do Campo (1555-1560), São Paulo, publ. oficial, 1914, 1 vol.;

2 – Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. 1, 1562-1596; vol. II, ano 1596-1622; São Paulo, publ. oficial, 1914;

3 – Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, vol. I, 1593-1636, São Paulo, publ. oficial, vol. VII, suplemento, séculos XVI, XVII, XVIII, São Paulo, 1919;

4 – Inventários e Testamentos, vol. I e V, São Paulo, publ. oficial, 1920, vol. XXX, São Paulo, 1939;

5 – Cartas de Datas de Terra, vol. I, 1555-1600, São Paulo, 1937.

B) Em fontes secundárias:

1 – Carlos Malheiro Dias: História da colonização portuguesa do Brasil, Porto, Litografia Nacional, 3 vols., 1921-1924; inclusive cópia de A Nova Gazeta do Brasil, com outros documentos (provisões e cartas oficiais);

2 – Frei Gaspar da Madre de Deus: Memórias para história da capitania de São Vicente, hoje chamada de São Paulo, 3. ed. com estudo e notas de A. E. Taunay, São Paulo, Weizflog Irmãos, 1920;

3 – Benedicto Calixto: “A vila de Santo André da Borda do Campo e a primitiva povoação de Piratininga”, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. XIII, 209-28; vol. XV, 253-64;

4 – Manuel Eufrázio de Azevedo Marques: Apontamentos históricos, geográficos, estatísticos e noticiosos da Província de São Paulo, seguidos da Cronologia dos acontecimentos mais notáveis desde a Fundação da Capitania de São Vicente até o ano de 1876. Coligidos por M. E. de Azevedo Marques e publicados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, Tip. Eduardo & Henrique Laemmert, 2 vols., 1879.

Cartas

1 – Joseph de Anchieta: Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões (1554-1594), Rio de Janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1933;

2 – Manuel da Nóbrega: Cartas do Brasil (1549-1650), Rio de Janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1931;

3 – Cartas avulsas (1550-1568), Rio de Janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1931;

4 – Novas cartas jesuítas (de Nóbrega e Vieira), coligidas e anotadas por Serafim Leite, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1940;

5 – Serafim Leite: Páginas de história do Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1937 (contém algumas cartas inéditas);

6 – Carta de Jorge Moreira e João Eanes à Rainha D. Catarina, 20/5/1561, in Porto Seguro, História Geral do Brasil, 3. ed., vol. I, p. 400-01, São Paulo, Melhoramentos, s. d.

Relato de viajantes

1 – Fernão Cardim: Tratados da terra e gente do Brasil, introdução e notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939;

2 – Pero Lopes de Souza: Diário da navegação de Pero Lopes de Souza (1530-1532), Rio de Janeiro, ed. Paulo Prado, 2 vols., 1927, prefácio de Capistrano de Abreu e notas de Eugênio de Castro; o Diário, em 5. edição toma as p. 83-386 do vol. I;

3 – Ulrico Schmidl: Trecho relativo à sua estada na Capitania de São Vicente, in W. Kloster e F. Sommer, Ulrico Schmidl no Brasil quinhentista, introd. de Francisco de Assis Carvalho Franco, São Paulo, 1942;

4 – Gabriel Soares de Souza: Tratado descritivo do Brasil em 1587, 3. ed., por F. A.Varnhagen, revista e anotada, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938;

5 – Pero de Magalhães Gandavo: História da província de Santa Cruz, ed. brasileira de Assis Cintra, Melhoramentos, 1922;

6 – Hans Staden: Duas viagens ao Brasil, trad. de Carlos Fouquet e Guiomar de Carvalho Franco, notas e introdução de Francisco de Assis Carvalho Franco, São Paulo, publicação da Sociedade Hans Staden, 1942. Para a discussão dos contatos com os índios ainda seria útil relacionar as seguinte fontes:

7 – Antônio Knivet: “Narrações das viagens que, nos anos de 1591 e seguintes, fez Antonio Knivet na Inglaterra ao Mar do Sul, em companhia de Thomaz Cavendish”, trad. do holandês de J. H. Duarte Pereira, in Revista trimensal do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, tomo XI, Rio de Janeiro, 1878.

8 – Jean de Léry: Viagem à terra do Brasil, trad. integral e notas de Sérgio Milliet, segundo a ed. de Paul Gaffarel com o colóquio em língua brasílica e notas tupinológicas de Plínio Ayrosa, São Paulo, Liv. Martins, 1941;

9 – Fr. André Thevet: Singularidades da França Antártica, a que outros chamam de América, prefácio, tradução e notas de Estevão Pinto, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1944.

Obras seiscentistas

1 – Frei Vicente do Salvador: História do Brasil, ed. revista e anotada por Capistrano de Abreu, São Paulo, Weizflog Irmãos, 1918;

2 – Simão de Vasconcelos: Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil e do que obraram seus filhos nesta parte do novo mundo etc., 2. ed. correta e aumentada, Lisboa, A. J. Fernandes Lopes, 1865; 2 vols. Organização e introdução de Inocêncio Francisco da Silva;

3 – Simão de Vasconcelos: Vida do venerável Padre José de Anchieta, prefácio de Serafim Leite, Rio de Janeiro, Imp. Nacional, 1943, 2 vols.;

4 – Jean de Laet: L’Histoire du nouveau monde ou description des Indes Occidentales contenant dix-huict licures, Leyde Bonaventure & Abraham Elfeuriers, Impressores, 1640.

As fontes mencionadas evidenciam a riqueza da documentação conhecida. Mas um exame da natureza da mesma é suficiente, por si mesmo, para situar o problema: processos vegetativos da população somente de modo incidental. Delas não se poderia esperar, por exemplo, a descrição exata da população de São Paulo no século XVI, seja quanto ao número, seja quanto à composição interna; encontram-se algumas referências ocasionais e bastante duvidosas apenas sobre o número de fogos. Quanto aos processos de crescimento vegetativo daquela população, as fontes são completamente omissas. As sumárias indicações sobre os movimentos migratórios internos, de brancos e de nativos, sobre a miscigenação dos brancos com as mulheres nativas e os dados contidos nos inventários e testamentos publicados não têm consistência suficiente para suportar uma análise sistemática. Está, portanto, dada a segunda resposta. Em síntese, os documentos históricos, atualmente conhecidos sobre a capitania de São Vicente no século XVI, não fornecem uma base empírica capaz de permitir a reconstrução do estado e das tendências dos processos vitais da população em nenhum período de tempo daquele século.

Então, perguntar-se-á, para que serviu a discussão dos métodos de “análise demográfica” e de “análise morfológica” da população, se os documentos históricos atualmente conhecidos são inconsistentes? Perdemos tempo e trabalho discutindo uma orientação metodológica, que não pode ser aplicada por falta de dados de fato, e indicando fontes históricas sem possível aproveitamento científico? Esta seria, porém, uma conclusão demasiado pessimista. O fato de as fontes serem inconsistentes para a análise de certos aspectos da população não significa, em absoluto, que o sejam também com relação a outros. Além disso, é preciso aproveitar as informações relativas ao estado e às tendências mais gerais de alguns processos vitais da população vicentina no século XVI, por mais lacunosas e irregulares que elas nos pareçam. Em tentativas de reconstrução histórica, a regra fundamental, a que se deve submeter o pesquisador, consiste em se sujeitar friamente às limitações impostas pelos dados de fato. O corolário dessa regra não é menos importante, pois ele sublinha a obrigação do pesquisador de explorar o mais fundo possível, por mais pobre que este seja, o núcleo positivo e cientificamente válido do conjunto de informações que possui. Encarando-se a questão deste ângulo, avalia-se melhor tanto a fecundidade da orientação metodológica escolhida como as possibilidades de aproveitamento das fontes históricas disponíveis para o estudo das populações paulistas do século XVI. Em primeiro lugar, o método de análise morfológica da população permite manipular informações de caráter qualitativo, sendo suscetível de aplicação ao estudo de problemas que independem da existência de censos demográficos periódicos e do registro permanente dos nascimentos, casamentos e óbitos. Assim podemos concentrar a atenção, na falta de outros dados, em problemas da natureza dos seguintes: ajustamento da população ao meio natural circundante; formas sociais de apropriação dos recursos naturais e de divisão do trabalho; ordenação das relações sexuais; laços de interdependência econômica como consequência da criação de uma estrutura comunitária etc. Em segundo lugar, as fontes que são pobres de dados estatísticos fornecem um número razoável de informações sobre a fisiologia, digamos assim, das populações vicentinas no século XVI. A perspectiva histórica nos revela, em nossos dias, que os homens de ação, que estavam criando um mundo novo no Novo Mundo, transmitiram para a posteridade uma imagem dinâmica de seus problemas humanos.

2 – Aspectos do povoamento de São Paulo no século XVI

Passamos, assim, para a segunda parte deste trabalho. A questão capital consiste, aqui, em discutir alguns dos problemas envolvidos pela adaptação dos brancos ao meio natural circundante e em analisar o desenvolvimento do gradiente dos contatos dos europeus com as populações nativas da Capitania de São Vicente no século XVI. Terei o ensejo, pois, de tentar uma demonstração prática das possibilidades de aproveitamento das fontes quinhentistas. Entretanto, como é impossível fazer uma análise sistemática dos problemas suscitados pelas informações consistentes disponíveis, vi-me constrangido a escolher duas questões para discutir aqui: a) o estado e composição da população de São Paulo no século XVI; b) fatores de povoamento da Região Mediterrânea. Gostaria de abordar outras questões, como a função social da guerra na sociedade paulista do século XVI; o sistema biótico que surgiu do ajustamento do branco ao índio e à terra; e, finalmente, como se poderia colocar o problema das relações sociais entre brancos e índios em termos de competição ecológica. Mas isto não é possível.

A) Dados relativos ao número e composição de população

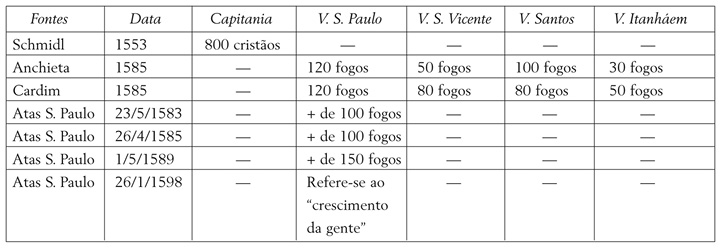

Os dados relativos ao estado da população na Capitania de São Vicente durante o século XVI são muito lacônicos. Disponho de cinco indicações, reunidas no quadro a seguir.

É difícil lidar com dados dessa natureza. Taunay, procurando interpretar a indicação fornecida pela ata da Câmara de 23/5/1583, computa entre 10 e 15 moradores em cada fogo, incluindo os escravos.44 Assim, pensa que nesse ano São Paulo tinha uma população de 1.000 a 1.500 habitantes. Theodoro Sampaio e Alfredo Ellis Júnior, em seus cálculos, atribuem nove e oito moradores, respectivamente, a cada fogo.45 Na verdade, todos esses cálculos têm um valor meramente estimativo; somente um estudo acurado dos inventários e testamentos poderá fornecer uma indicação aproximada mais precisa. Adotando-se as estimativas de Taunay, teríamos as seguintes ponderações:

a) população da Capitania de São Vicente em 1885: de 3.000 a 4.000 habitantes, conf. Anchieta; de 3.300 a 4.500 habitantes, conf. Cardim;

b) população da Vila de São Paulo: em 1583, conf. Ata da Câmara: de 1.000 a 1.500 habitantes; em 1885, conf. Ata, Anchieta e Cardim: de 1.200 a 1.800 habitantes; em 1598, de 1.500 a 2.250 habitantes. Em 1598 a população continuaria a aumentar, de acordo com a informação da ata da reunião de 26 de janeiro.46

Esses dados merecem, entretanto, pouca confiança, já que o ritmo de desenvolvimento da população era flutuante. As variações bruscas afetavam, principalmente, as camadas nativas da população. A Ata da Câmara de 29/6/1954, por exemplo, assevera que uma “peste de bexigas” matou muita gente (vol. 1, p. 39); e o requerimento de 26/6/1585 dá uma informação do mesmo gênero, afirmando categoricamente: “... são mortos nesta Capitania seis anos a esta parte mais de 2.000 pessoas, digo peças de escravos...” (vol. 1, p. 275). Anchieta refere-se aos efeitos das epidemias e doenças, de que os brancos eram portadores e para as quais os índios não tinham defesas orgânicas, em cartas de 1554 (epidemia de pleurisia; Cartas, p. 63); e em duas cartas de 1561 (Cartas, p. 169 e 173). Neste ano, a epidemia dizimou os nativos, pois Anchieta escreve que “morreram muitos”. Além disso, muitos escravos eram vendidos para fora ou acompanhavam os brancos em suas guerras e entradas. As descidas do sertão, porém, preenchiam os claros e aumentavam repentinamente a população. Por isso, pode-se dizer que essa população estava sujeita a movimentos alternados, de aumento e de decréscimo, funcionando como o coração e as artérias nos movimentos de sístole e de diástole.

Quanto à camada da população constituída por elemento humano nativo, as informações diretas são paupérrimas. Quando os jesuítas chegaram a São Paulo, e fundaram o colégio, existiam 12 aldeias, “não muito grandes”, escreve Anchieta (Cartas, p. 317). Mas, já em 1553, Nóbrega pensava em reunir as aldeias visando com isso facilitar a catequese; seu projeto era juntar “três povoações n’uma” (Cartas do Brasil, p. 44). De fato, em 1567, o Padre Baltasar Fernandes informou que existiam em torno da vila “seis aldeias de índios da Terra” (Cartas Avulsas, p. 483) e em 1584 Anchieta afirma que estavam reduzidas a duas, a aldeia da Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros, situada a uma légua da vila, e a de São Miguel de Uraraí, a duas léguas (Cartas, p. 317 e 321).47

Contudo, esses dados têm pouco interesse do ponto de vista demográfico. Mais importante é a indicação de Anchieta, segundo a qual as duas aldeias, em 1585, possuíam, ao todo, cerca de 1.000 pessoas (Cartas, p. 424). Comparando-se esta informação com outra dada por ele e por Cardim, verifica-se que existiam os seus escravos nativos e ainda os índios daquelas duas aldeias. É evidente, pois, que a forte maioria da população era constituída por elementos nativos.

Cada estrato racial dessa população apresentava uma composição singularmente heterogênea. Os documentos oficiais e os relatos de viajantes, como Hans Staden, as informações dos jesuítas etc., mostram que, em toda a Capitania de São Vicente, ao lado de portugueses viviam espanhóis, flamengos, alemães etc., existindo ainda referências explícitas a judeus. Quanto aos nativos, pode-se documentar a convivência dos brancos em São Paulo e nas vilas do litoral com diversos grupos tribais. Além dos Tupiniquim, nativos que entraram em contato com os portugueses no litoral, tornaram-se seus aliados e povoavam a região das vilas de Santo André e Piratininga, tiveram amplos contatos com outros índios que povoavam a costa litorânea e o sertão, tanto para o norte, como para o sul, como para o oeste: os Guianá, os Tupinambá, os Tememinó, os Guaramomi,48 os Tupiná, os Carajá. Nas relações de índios escravos e forros são mencionadas ainda três “nações de gentio”, cujo reconhecimento é problemático em nossos dias. Refiro-me aos assim chamados Biobeba, Peis Largos e Tapanhum. Alguns autores consideram Tapanhum como sinônimo de negro; mas, nos fins do século XVI, bem como nos começos do século XVII, o negro sempre era descrito como “gentio de Guiné”. Além disso, conheço um documento de 1610 (inventário de Custódio de Paiva), em que escreve “índios Tapanhum” (Inventários e Testamentos, vol. II, p. 499).49

Parece que o africano, por sua vez, só foi introduzido em São Paulo nos fins do século XVI. Em seu testamento (1592), por exemplo, Afonso Sardinha, o velho, indica que mandara um sobrinho à África, para comprar “peças de Guiné”. No inventário de Isabel Fernandes (1599), é indicada uma “negra de Guiné” (Inv. Test., vol. I, p. 221); a negra foi muito disputada no leilão (cf. vol. I, p. 224 e 247). A documentação mais próxima, conhecida, refere-se à primeira década do século seguinte: testamento e inventário de Francisco Barreto (1607), que possuía um escravo africano (vol. II, p. 226); inventário de Francisco Godinho (1610), que também tinha um “negro de Guiné” (vol. II, p. 484); o testamento e inventário de Francisco Cardoso (1611), que possuía quatro escravos africanos (vol. II, p. 12); e o inventário de André Martins (1613), que tinha “um negro de Guiné” (vol. III, p. 132). Embora não se possa afirmar seguramente nada, é bastante provável, a julgar pela documentação existente, que o número de negros, na população de São Paulo nos fins do século XVI, era muito pequeno.

O número de mulheres brancas da população foi sempre muito pequeno, durante todo o século XVI. É admirável a rapidez com que as viúvas conseguiam contrair segundas ou terceiras núpcias. A evidência mais séria, a este respeito, consiste na lenta mudança da situação, a partir do momento inicial da colonização portuguesa. O símbolo da maneira através da qual os portugueses resolviam seus problemas sexuais é João Ramalho, casado em Portugal, mas que pretendia casar com uma de suas mulheres nativas, “não obstante que houvesse conhecido outra sua irmã e quaisquer outras parentas dela” (Nóbrega, carta de 1553, p. 53, Novas cartas). Nesse começo de vida no Brasil, as diferenças entre brancos, nativos e mestiços não constituíam motivo para tolher o intercasamento. Eis como Nóbrega se refere aos filhos de João Ramalho: “Tem muitos filhos e mui aparentados em todo este sertão”. “João Ramalho é muito conhecido e venerado entre os gentios e tem filhas casadas com os principais homens desta capitania”... (idem, p. 52). Isso quer dizer que as filhas dos brancos com nativas tornavam-se esposas dos brancos; há um documento, aliás, transcrito por Varnhagen, em que isso é declarado expressamente: “E outrossim que (V. Alteza) mande que os degredados que não sejam ladrões sejam trazidos a esta vida para ajudarem a povoar, porque há aqui muitas moças da terra mestiças, com quem casarão e povoarão a terra” (apud Porto Seguro, op. cit., p. 401).

Há alguma controvérsia sobre a chegada de mulheres portuguesas à Capitania de São Vicente. Segundo um documento, na armada de Martim Afonso de Sousa teriam vindo “vários casais”; mas Frei Gaspar da Madre de Deus cita um documento, datado de São Vicente, 3/6/1538, em que João Gonçalves Meirinho pede terras “visto como era casado com mulher e filhos em a dita terra passa de um ano e é o primeiro homem, que a dita capitania veio com mulher casado, só com a determinação de povoar” (Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., p. 143). Examinando os livros de registro das sesmarias, Frei Gaspar conclui que vieram muitos casais, do reino e das ilhas (Açores e Madeira). Mas os colonos primeiro se estabeleceram na terra e somente depois mandavam buscar mulheres e filhos, como consta das sesmarias (idem, p. 144). Nesse ínterim, os portugueses coabitavam com as índias, o que acontecia ainda antes de se casarem ou quando noivos (cf. Inventários e Testamentos) e mesmo em outros casos... Os inventários e testamentos constituem um rico manancial de dados, para documentar esse longo processo de miscigenação, que começou com a chegada dos portugueses e culminou no aparecimento das famílias mais ilustres de São Paulo (cf., especialmente, Luís Gonzaga da Silva Leme: Genealogia paulistana, São Paulo, 1903, vol. I, p. 1 e ss). Nesses testamentos, pode-se verificar como se processava a fusão racial em São Paulo, pois, em face do desconhecido, os testamenteiros nomeavam os filhos adulterinos e naturais e procuravam encontrar amparo para eles. Henrique da Cunha, por exemplo (testamento de 1623), declara ter um filho com uma escrava, “o qual foi feito antes de ser casado mas resgatado com o dinheiro da minha mulher depois de já casado ao qual minha mulher por morte e falecimento deixou forro à sua parte pelo que peço às justiças de sua Majestade de haver por bem tudo daquilo que elas ordenam e com isto descarrego minha consciência o ser herdeiro na minha fazenda ou não” (Os inventários e testamentos, vol. I., p. 209). Adiante, menciona outros filhos com uma índia: “Declaro mais que tenho mais duas raparigas por nome uma de nome Antonia e a outra Ursula e mais um rapaz por nome Antonio os quais são filhos de uma minha negra da minha casa... ir com o filho mais velho... nas duas meninas e no menino em minha consciência serem meus filhos e são adulterinos os quais deixo a seu irmão Henrique da Cunha que os doutrine como seus irmãos que são” (idem, p. 210). Outro exemplo, este do século XVI, pode-se encontrar no testamento de Gonçalo da Costa (1599): “Item declarou que venderam um casal de peças a André de Escudeiro no qual ia uma criança que diziam ser filho dele testador pelo que ficara ele testador com André de Escudeiro de lh’o tornar a todo tempo que ele quisesse tirar e disto sabe Gaspar Cubas... Pero Nunes e seu genro o qual mando minha mulher que o tire se quiser” (Os inventários e testamentos, vol. I, p. 288). Pedro Sardinha também indica a existência de um seu filho com uma índia: “Declaro que tenho por meu filho um moço de nome Afonso de uma negra por nome de Esperança de Pedralveires o qual houve sendo solteiro não sei se a mãe é cativa ou forra peço a meu cunhado Pedro da Silva... o forre sendo cativo e sendo forro pague a criação e faça como dele espero e seja seu curador e olhe por ele como filho e o encomendo a minha irmã...” (Os inventários e testamentos, vol. III, p. 396). Adiante, revela a preocupação que tinha pela situação do filho: “Declaro que como fiquei viúvo e pobre não declaro fazenda pela não ter mais que uma negra por nome Helena Tememinó a qual deixo a minha irmã para ajuda da criação de seu sobrinho e o alimentar como de minha irmã Teresa Sardinha espero e sendo caso que queiram libertar o dito moço Afonso meu filho seja como valor de uma rapariga por nome Luzia ou sendo ela morta se resgate e forre o dito moço com alguma fazenda e móvel que se ache meu ou com o preço e remanescente da negra por nome Potência e peço a meu avô que não permito que seu bisneto fique cativo antes defenda e ajude para ser forro” (idem, p. 397). Há, ainda, outros exemplos, que não correspondem a confissões ou declarações pessoais, como nesses casos. Assim, no arrolamento das “peças da terra” pode sair uma referência como a seguinte: “Entre as peças tememinós estava um moço por nome Pedro que disseram ser filho do defunto Martins Rodrigues (inventário de Martins Rodrigues, 1603; Os inventários e testamentos, vol. II, p. 7). O próprio Martins Rodrigues, aliás, tomou a iniciativa de indicar o estado de algum de seus filhos mestiços: “e declaro que tenho mais uma filha bastarda a qual tenho casada com José Brante e se chama Joana Rodrigues” (idem, p. 22); declaro que tenho mais dois meninos que os tenho por meus filhos e por tais os tenho e são bastardos que os houve no sertão e um deles tem o nome Diogo: e o temos forrado de comunidade com minha mulher Susana Rodrigues...” (idem, p. 22).

Entretanto, será ilusório pretender documentar por aqui todo o desenvolvimento do processo; muitas relações assumiram caráter ocasional, e os vestígios delas ficaram apenas na pigmentação dos descendentes. É o caso das aventuras dos brancos nas aldeias; e especialmente, dos acontecimentos de que foram testemunhas as duas fontes de São Paulo. Eis como as atas se referem, por duas vezes, a tais acontecimentos: “E requereu o dito procurador na dita câmara que muitos mancebos solteiros que iam às fontes pegar nas negras e as afrontavam ao que eles senhores oficiais mandavam que fosse apregoado que todo mancebo assim solteiro como casado que se achar pegando em alguma negra que vá à fonte ou ao rio pague 50 réis para o conselho por a primeira e por a segunda cem réis” (Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. I, p. 95; 14/4/1576); “assentaram que qualquer pessoa branco ou negro macho que se achar na fonte ou lavadouro pegando de moça escrava ou índia ou branca pagará por isso quinhentos réis e o mesmo pagará qualquer pessoa que for à fonte não tendo lá que fazer e será crido um homem branco por seu juramento e por duas pessoas escravos ou índios...” (idem, p. 305; ata de 14/4/1590).

A documentação sobre os casos inversos é singularmente pobre. Está claro que a maioria das mestiças de brancos, que ficaram nas aldeias, acabaram se casando com homens nativos. Mas existe referência ao interesse dos nativos pelas mulheres brancas. Assim, a ata de 12/5/1564 relata que os Tupinambá roubaram mulheres brancas de São Paulo: os Tamoios “não se veem com fundamentos dos escravos que podem levar mas buscar mulheres brancas como eles têm algumas que tomaram...” (vol. I, p. 47).

Embora alguns autores contemporâneos afirmem o contrário, a verdade é que também ocorreram intercasamentos entre índios e pretos nos fins do século XVI. Assim, a “negra guiné por nome Isabel com um filho de peito por nome Aleixo casada com um índio por nome Paulo...” (Testamento de 1592, p. 221, vol. I); esta negra tinha mais dois filhos “mulatos”, mas a paternidade deles não é indicada; outro testamento, de 1607, refere-se a “um negro de guiné por nome... casado com uma índia forra” (vol. II, p. 204); o casal tinha um filho (vol. II, p. 206); num inventário de 1610 há outro caso semelhante (vol. III, p. 8; entre os documentos, há, porém, referência a uma família de pretos: “Diogo escravo de Guiné e sua mulher Lucrécia e seu filho Domingos todos de Guiné...” (vol. II, p. 12).

Vimos, assim, uma parte da documentação existente sobre o estado e a composição da população de São Paulo no século XVI. É preciso salientar que essa análise poderia ainda ser completada com o estudo da pirâmide das profissões e da dispersão dessa população no espaço. Passemos, entretanto, para a segunda questão.

B) Fatores do povoamento da “região mediterrânea”50

Para o historiador contemporâneo, este constitui um problema fascinante. Na verdade, apenas poderei sugeri-lo aqui. Uma compreensão mais ampla do fenômeno dependeria de uma análise da situação de contato dos brancos com os índios em toda a área territorial que vai do Rio de Janeiro a Santo Amaro e do “Litoral” para o “Sertão”, abrangendo um gradiente de variações temporais que começa com a chegada de João Ramalho e termina com a guerra de 1591.

Os leitores devem lembrar-se da disposição da política portuguesa, que visava a fixação dos colonos e vassalos ao longo da costa do país colonizado. Segundo Frei Gaspar, o interesse da Coroa estava na povoação da costa, onde seria fácil embarcar os produtos tropicais rendosos no comércio europeu. Os gêneros do sertão “nunca chegariam a portos onde os embarcassem, ou se chegasse seria com despesas tais, que aos lavradores não faria conta largá-los pelo preço, porque se vendessem os da marinha” (Frei Gaspar, op. cit., p. 180). Entretanto, o próprio Martim Afonso teria estado na “região mediterrânea”, como provam documentos da época, e o legendário João Ramalho vivia em Santo André da Borda do Campo.

Com referência aos índios, é preciso dizer que as principais fontes salientam o êxito inicial do contato dos portugueses com os Tupiniquim que moravam além da Serra e desciam, como outros grupos tribais, periódica ou frequentemente ao litoral, para se aprovisionarem de peixes e mariscos. A “aliança” dos Tupiniquim, que assombra os autores da época, foi relativamente fácil em virtude de suas guerras com os Tupinambá, que estavam tentando forçá-los a abandonar aquela região. O português representava um bom aliado na guerra dos Tupiniquim contra os Tupinambá. Mas os Tupiniquim do sertão, que estavam além de Piratininga, como provaram os sucessos históricos ulteriores, demonstraram que o estado de espírito dos Tupiniquim não era o mesmo em todas as aldeias. Menos sujeitos às expedições dos Tupinambá, tinham pouco interesse pela “amizade” dos brancos. Por isso, quando sentiram que aproximação com os brancos representava um perigo para a liberdade dos seus, e verificaram que os brancos não tinham poder suficiente para submeter os Tupinambá do Rio de Janeiro, declaram-se abertamente hostis, realizando incursões contra suas vilas e fazendas. Os brancos estavam, pois, na metade do século, fechados em torno de uma muralha humana, bloqueados pela serra, e atacados pelos nativos. A permanência dos portugueses no litoral só não foi um ato de heroísmo, porque eles se beneficiaram da proteção dos índios Tupi aliados. A análise dos documentos oficiais e das cartas jesuíticas mostra claramente esse fato; a colonização portuguesa, nesse período, teria sido impossível se os próprios nativos não a estimulassem e preservassem. Os portugueses encontravam-se em tais condições, que a iniciativa no ataque sempre cabia ao índio e várias fontes básicas de subsistência eram controladas por estes. Os índios aliados tornaram-se fornecedores dos brancos em períodos de crise de mantimentos. Os brancos precisavam alterar a situação modificando o padrão de dominância da mesma, isto é, tentando obter o controle das próprias fontes de subsistência e garantir-se a possibilidade de domínio militar. Para isso era preciso atravessar a serra.

Os principais estímulos fizeram-se sentir nos setores econômicos. Entre os documentos existentes sobre a precária situação dos brancos no litoral está a carta de Nóbrega de 1553, em que ele informa que todos passavam fome ali (Novas cartas, p. 47). No ano seguinte, viu-se obrigado a mudar os filhos dos índios de Piratininga da casa do Colégio, que estava em São Vicente, por causa das dificuldades do abastecimento de farinha de mandioca. Esta era produzida em Piratininga pelos índios, e precisava ser transportada pelo difícil caminho do mar (Anchieta, Cartas, 1554 e 1584, p. 38 e 315). Em 1561 “foi tanta a esterilidade dos mantimentos que nem por muito trabalho que em isto se pôs pôde haver provisão bastante de farinha e pão da terra, nem os moradores o tinham para si, pelo qual foi necessário que nós viéssemos a esta Piratininga, onde é a abundância maior” (Anchieta, Cartas, p. 178). Segundo ainda o testemunho de Nóbrega, em carta de 1557, “os do mar vivem em mais trabalho, porque, posto que tenham peixe em abundância, não tem terras para mantimentos, nem pra criações e sobretudo vivem em grande desassossego, porque são cada dia perseguidos dos contrários e o mantimento que comem vem do campo, dez ou doze léguas de caminho o mais mau que se pode imaginar” (Novas cartas, p. 71). No requerimento de 12/5/1564, são declarados também os motivos da tentativa de fixação em Piratininga: “Porquanto ao longo do mar se não podiam dar aos mantimentos para sustentamento das ditas vilas e engenhos nem haverem pastos em que pudessem pastar o muito gado vacum da dita vila...” (Atas, vol. I, p. 42). Esses dados falam por si mesmos: uma fonte básica de subsistência dos brancos estava em Piratininga. Os Tupinambá, por sua vez, controlando a costa e longas zonas do sertão, tornavam a viagem muito arriscada, como provavam as atas da câmara.51 Além disso, as possibilidades de melhor aproveitamento dos recursos naturais do litoral era dificultada pelos Tupinambá, que durante longo tempo foram o pesadelo dos portugueses, impedindo sua expansão para o norte e na direção do Vale do Paraíba.

Por isso, em poucas palavras, permanência na terra significava para os portugueses, na região da Capitania de São Vicente, conquista de “zona mediterrânea”, colonização do interior. É uma situação singularmente distinta da dos demais núcleos de colonização portuguesa do Brasil naquela época. Mas fixação em Piratininga era o mesmo que guerra permanente com os Tupinambá e demais grupos Tupi do sertão. Os homens que se libertavam da cadeia marítima corriam o risco de ficar agora presos na “zona mediterrânea”. Por isso, a guerra tornou-se a principal política dos brancos em São Paulo, depois de 1554; os ataques aos Tupinambá, Tupiniquim, Guaianá foram lentamente coroando a iniciativa. A terra adquiriu um novo senhor: o branco europeu, que teve coragem de vencer a serra para vencer os índios.

Nesta parte do trabalho vimos, demasiado por alto, quem eram os povoadores da Capitania de São Vicente e da Vila de São Paulo e como conseguiram abrir um “nicho”, em que poderiam viver e sobreviver, dentro dos territórios controlados por agrupamentos tribais nativos, amigos e inimigos. Eram as duas questões que nos propúnhamos debater. É oportuno, pois, que se passe a terceira parte deste trabalho.

3 – Sugestões e problemas para pesquisa

É preciso lembrar, aqui, que o presente trabalho diz respeito apenas à “indicação de novas pistas para investigação”. Não se trata, portanto, da proposição de problemas teóricos, a serem investigados através dos e nos documentos históricos conhecidos do século XVI. Isso daria lugar a uma ampla enumeração de problemas, que infelizmente não pudemos tratar aqui, malgrado dispormos de documentação para tanto. São os problemas envolvidos pelas relações bióticas dos brancos com os índios, a função ecológica da guerra e o apresamento, os movimento de expansão dos brancos, as relações bióticas dos brancos com os índios, as relações do sistema econômico com a estrutura social da vida e com as demais povoações da capitania e com a Coroa etc. Mas o que se pretendia era evidenciar algumas sugestões práticas, capazes de abrir caminho para novas fontes ou, pelo menos, capazes de provocar alguma ebulição nessa pacata calmaria que se sucedeu, em São Paulo, à publicação de uma parte dos documentos oficiais relativos ao século XVI.

Nada tenho a acrescentar ao que disseram outros autores, a respeito da necessidade de publicação imediata dos documentos oficiais e, em particular, dos que se referem ao século XVI. Embora seja contristador, é preciso reconhecer que os departamentos, encarregados da interpretação e publicação dos documentos oficiais, estão lentamente perdendo suas funções. Enquanto uma burocratização progressiva atrofia tanto os serviços como os orçamentos dessas repartições, esmaecem, somem e se destroem os documentos históricos, amontoados e esquecidos nos arquivos do Município e do Estado. Tudo isso ocorre ao sabor dos complexos interesses de certos bichinhos ultrapapirófilos que pululam e se multiplicam em nossos arquivos e repartições públicas... Urge, no entanto, retomar o ritmo de trabalho interrompido, acabando de vez com o método de conta-gotas da publicação ocasional e sem plano. Nesse sentido, tenho a plena convicção de que a reorganização dos serviços oficiais de exploração e de publicação dos documentos históricos seria um passo acertado. É fundamental, em nossos dias, que se faça uma revisão completa dos princípios que presidem à organização e ao funcionamento dos nossos arquivos oficiais. Isto seria importante para qualquer tentativa de reconstrução histórica, tanto de história cultural, política, ou econômica, quanto de investigações de caráter ecológico, sociológico ou antropológico. É inútil insistir sobre coisas de tamanha evidência.

A reorganização dos serviços de pesquisa e documentação histórica do Estado de São Paulo deveria enfrentar quatro problemas básicos. Em primeiro lugar, deveria promover o levantamento dos documentos históricos oficiais existentes no Estado, já localizados, e organizar um serviço central de documentação. Em segundo lugar, deveria organizar um serviço de pesquisas de arquivos, coleções e bibliotecas, tanto oficiais como particulares, para tentar a reunião e aproveitamento dos documentos esparsos, até agora desconhecidos. É óbvio que uma pesquisa desta natureza não pode ser limitada regionalmente, pelo menos sem prejuízos ponderáveis. Ela apanharia em suas malhas não só as nossas cidades do litoral e do interior, mas ainda outros Estados brasileiros e certos arquivos e bibliotecas europeias. Em terceiro lugar, deveria reorganizar o corpo de pessoal técnico, procurando dar uma orientação mais racional à seleção dos pesquisadores dos arquivos e intérpretes de documentos. Existem possibilidades, em nossos dias, de atrair para tais serviços pessoas dotadas de formação especializada e de conhecimentos científicos. Em quarto lugar, deveria cuidar da reforma do atual sistema de publicação dos documentos históricos. Seja fazendo uma espécie de sondagem de salvamento dos documentos históricos publicados, através de uma revisão crítica das interpretações paleográficas dos textos. Seja compondo e publicando o Index das diversas coleções de documentos, entregando a tarefa a grupos de especialistas em ciências históricas e sociais. Só depois de realizarmos alguma coisa nesse sentido, é que poderemos esperar o desenvolvimento das ciências históricas entre nós.

Uma tentativa desse gênero facilitaria, por exemplo, a publicação das cartas e documentos existentes no Arquivum Societatis Jesu Romanum, cuja “grande maioria está inédita”.52 Nesse arquivo encontra-se, a julgar pelas preciosas cartas de Anchieta, Nóbrega, Cardim, Baltasar Fernandes, Diogo Jácome, Leonardo Nunes, Leonardo Vale, Luís da Grã, Pero Correia, Quirício Caxa, Vicente Rodrigues, a principal documentação sobre a vida social na Capitania de São Vicente no século XVI. Doutro lado, permitiria o conhecimento dos documentos que existem em Portugal (na Biblioteca Nacional de Lisboa, no Arquivo Municipal da Torre do Tombo, na Biblioteca da Ajuda, no Arquivo Histórico Colonial, na Biblioteca Pública de Évora etc.), na Espanha (no Arquivo das Índias Ocidentais, na Biblioteca da Academia de História etc.), na Itália (no Archivo Segreto del Vaticano etc.), na França, na Holanda etc. Poderia, ainda, concentrar a atenção de uma equipe de pesquisadores em buscas sobre documentos tão capitais para a reconstrução da História de São Paulo, como são as atas dos anos de 1560, 1561 a 1571, 1574 e de 1596 a 1599; e acelerar a publicação dos inventários e testamentos. Aliás, dos inventários e testamentos depende um conhecimento mais profundo e correto da genealogia das famílias paulistas, do processo de miscigenação em São Paulo, dos grupos tribais que povoaram a região da capitania ou nela entraram em contato com outros grupos étnicos, da procedência dos brancos e negros que se fixaram em São Paulo durante o século XVI e, posteriormente, da produção econômica e do grau de riqueza dos moradores, e, enfim, do sistema de parentesco.

Gostaria, também, de chamar a atenção para um tipo de investigação que tem sido menosprezada entre nós. Refiro-me às buscas e coletas de restos paleontológicos. Os investigadores contemporâneos têm dado grande importância à localização e investigação dos sambaquis. Aliás, já nos setecentos, preocupava-se Frei Gaspar com as ostreiras, escrevendo: “Na maior parte delas ainda se conservam inteiras as conchas, e nalgumas acham-se machados (os dos índios eram de seixo muito rijo), pedaços de panelas quebradas, e ossos de defuntos”.53

Mas é provável que se possa estender ainda mais os limites das atuais pesquisas dos vestígios deixados pelos grupos tribais nativos na era pós-cabralina. Existe uma documentação relativamente rica sobre a distribuição espacial dos índios na Capitania de São Vicente no século XVI; as mesmas fontes indicam a frequência de contatos com os brancos e descrevem o intercâmbio cultural estabelecido entre ambos. Os brancos, em troca de penas, papagaio, pau-brasil, mantimentos, serviços no transporte de objetos ou de pessoas, de escravos etc., davam aos índios miçangas, chapéus, panos, espadas, facas, foices, machados etc.54 Muitos desses elementos desapareceram sem deixar vestígios. É provável, contudo, que o mesmo não tenha ocorrido com outros, mais resistentes à ação do tempo.

Por isso, eis uma questão a se sugerir: o alargamento das pesquisas paleoetnológicas constitui uma preocupação de real interesse científico. Assim, seria preciso explorar sistematicamente, além dos sambaquis, os túmulos e outros vestígios deixados pela passagem dos índios em zonas distantes do litoral. Em um sentido mais amplo, todos os traços conservados apresentam certo valor, sejam ou não índices de trocas culturais com os brancos e de processos aculturativos. Este têm, no entanto, um interesse particular para a investigação científica, pois permitiriam, cotejados com outras informações, documentar a distribuição espacial, os movimentos migratórios (fornecendo pelo menos dados para a determinação das áreas de dispersão dos grupos tribais) e a amplitude da rede de contatos com os brancos. A economia dos brancos, até o fim do século XVI e principalmente dos franceses no Rio de Janeiro e dos portugueses na Capitania de São Vicente, foi uma economia em que o “resgate” constituía uma estrutura dominante. Por isso, para obter dos nativos serviços ou produtos naturais, chegavam, mesmo, a transgredir certas proibições; Leonardo Nunes, em carta de 1551, observava escandalizado que em São Vicente “eram muito geral” darem os brancos armas aos índios “sem nenhum escrúpulo” (Cartas Avulsas, p. 66). Segundo Pero Correia, tais armas eram “facas grandes e pequenas da Alemanha” (carta de 10/3/1553; apud Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. I, p. 285) Os brancos, para os índios da Capitania, significavam fonte de objetos desejáveis, e nisso não distinguiam os missionários dos demais colonizadores. Nóbrega explica, com realismo, as dificuldades que tais atitudes acarretavam para os jesuítas: “Se por esta gentilidade se pudesse andar sem levar resgates e ferramentas, já não esperávamos tanto, porque para passar despovoados que há é mister levar índios e guias, que ensinem o caminho, e que matem caça e pesquem e tirem o mel das árvores, porque não há outro sustento, e para levarem cargas do que se leva e para mais sustento, porque sem o pagar não o farão” (Novas cartas, p. 43) A companhia chegou a aproveitar, aqui, os conhecimentos do irmão Mateus Ferreira, que fazia peças de ferro para resgate. Com essas peças, adquiriam os jesuítas os mantimentos, estimulavam à catequese índios aldeados, pois, escreve Nóbrega, “esta terra é muito pobre e não se pode conservar este gentio sem anzóis e facas para os melhor atrair” (Nóbrega, carta de 1553, Novas cartas, p. 49). O comércio com os índios deu origem à fabricação, entre os brancos, e “instrumentos de resgate”, cuja qualidade, a julgar pelos preços, era inferior à dos instrumentos utilizados pelos próprios brancos (cf. Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. I, p. 235, 322 e 323). Além disso, o equipamento dos índios com elementos da cultura europeia podia ser necessário em determinadas situações. Os franceses, por exemplo, transmitiam aos Tupinambá armas e técnicas militares ocidentais, visando aumentar sua capacidade de ataque e de defesa contra os portugueses da Capitania de São Vicente. Eis como Jorge Moreira e João Eanes mencionaram esse fato, na carta à rainha D. Catarina (20/5/1561), “e já a este tempo os contrários (Tupinambá) sabiam da nossa ida por escravos cristãos que haviam tomado e se haviam feito tão fortes que é coisa de espanto e se haviam ajuntados na fronteira a mais escolhida gente que havia porque tinham muitas casas fortes com quatro cercas muito fortes ao redor à maneira de muros como se foram brancos, e junto com isto muitos arcabuzes e pólvora e espadas que lhes dão os franceses” (in loc. cit.).

A orientação das pesquisas no sentido de recolher traços desse intercâmbio pode suscitar novos problemas. Um deles diz respeito ao aproveitamento dos instrumentos recebidos. É muito provável que, em função de reinterpretação dos mesmos em termos dos valores tribais, procurassem empregar tais instrumentos com outros fins. Assim, o dr. Emílio Willems examinou, no Museu do Paraná, peças culturais oriundas de grupos aborígines, com inovações devidas ao intercâmbio com os brancos. Existem naquele museu, por exemplo, flechas equipadas com pontas de metal; essas pontas foram fabricadas com material de objetos recebidos dos brancos, forjadas a frio pelos próprios índios. Um segundo problema, no caso das pesquisas paleoetnológicas serem bem-sucedidas, liga-se ao conhecimento da área territorial abrangida pelo sistema de relações intertribais dos agrupamentos nativos. Como disse acima, é possível documentar a distribuição espacial dos grupos tribais que entraram em contato com os brancos, como “amigos” ou “inimigos”, pelo menos em certas zonas da faixa litorânea e do sertão. Sabe-se, também, que alguns desses grupos tribais não tinham possibilidades de receber diretamente os objetos trazidos pelos europeus. Como eram altamente desejados e reputados, procuravam adquiri-los, sob a forma de troca em espécie e do “comércio mudo”, das tribos que mantinham intercâmbio cultural com os brancos. Essa era, verbi gratia, a situação dos Maracajá, Carajá e Guaitacá no Rio de Janeiro, que obtinham tais objetos dos Tupinambá.55 É legítimo admitir que investigações dessa natureza lancem pelo menos alguma luz na delimitação da área espacial em que ocorriam relações intertribais da espécie indicada. Mas, de fato, o conhecimento dos movimentos migratórios dos grupos aborígines, realizados no período pós-cabralino e em consequência da invasão dos brancos, constitui a principal justificação teórica das pesquisas paleoetnológicas. Somente essas pesquisas permitirão reconstruir os movimentos migratórios dos nativos, não documentados historicamente pelos brancos, e somente elas permitirão uma interpretação exata ou mais plausível dos textos que documentam de modo obscuro as migrações dos grupos nativos e a penetração ou conquista da terra pelos europeus.

É presumível que o Instituto de Administração poderá aproveitar os trabalhos apresentados – o presente inclusive – em um sentido construtivo tomando algumas iniciativas imediatas de caráter oficial, perfeitamente justificáveis do ponto de vista de suas atribuições. Em três direções poderiam ser dirigidas inicialmente tais iniciativas. Em primeiro lugar, na criação de um movimento ordenado com o propósito de conseguir a publicação integral ou parcial das cartas e documentos existentes no arquivo da Companhia de Jesus, relativos à Capitania de São Vicente no século XVI e ainda não publicados. As investigações de Serafim Leite sobre o desenvolvimento da Companhia de Jesus no Brasil, embora de relevante importância para nós, jamais poderiam suprir a necessidade que temos de conhecer tais documentos. Uma coisa é a história da Companhia de Jesus no Brasil; outra, muito distinta, é o conhecimento da história do Brasil que resultaria da publicação dos documentos conservados em seu arquivo. Tenho a impressão de que se tem interpretado muito mal o pensamento de Capistrano de Abreu, nesse sentido, e que a segunda alternativa seria a preferida pelo grande historiador brasileiro. Em segundo lugar, na realização de outro movimento, não menos importante, visando a publicação mais rápida possível dos documentos oficiais existentes em nossos arquivos, referentes à Capitania de São Vicente no século XVI. Em terceiro lugar, se forem consideradas dignas para tanto, de sugerir ao Governo, por meio dos canais competentes, as modificações dos nossos serviços de pesquisas e documentação históricas, debatidas neste trabalho. Se conseguir alguns frutos neste terreno prático, estará fora de dúvida o efetivo êxito dos “Seminários sobre o Estudo das Fontes Primárias para a História de São Paulo no século XVI”, empreendido em momento tão oportuno pelo Instituto de Administração.

Apêndice

Fatores econômicos da colonização de São Paulo56

O povoamento de São Paulo constitui, sem dúvida alguma, um dos problemas mais fascinantes e complexos com que se defronta a investigação histórica no Brasil. Não é simples, de fato, isolar e explicar as causas que determinam a dispersão dos brancos na Capitania de São Vicente, pelos meados do século XVI. O acesso à zona do planalto era tão difícil, que os autores da época designavam-na como “zona mediterrânea”.57 Numerosas fontes evidenciam o quanto era penosa a viagem do litoral à Piratininga ou Santo André e como eram variados os perigos arrostados pelos viajantes.58 Além disso, a política colonial portuguesa apenas favorecia o povoamento e a exploração das regiões costeiras. Segundo Frei Gaspar, o interesse da Coroa estava no aproveitamento econômico da costa, onde seria fácil reunir e embarcar os produtos tropicais rendosos no comércio europeu. Os gêneros do sertão “nunca chegariam a portos onde os embarcassem, ou se chegassem, seria com despesas tais, que aos lavradores não faria conta largá-los pelo preço, por que se vendessem os da marinha”.59 Entretanto, o povoamento da zona planaltina se consumou, superando as barreiras naturais e a pobreza do equipamento tecnológico, e contrariando a orientação política da Coroa.

Quais seriam, pois, os fatores que determinaram a extraordinária empresa empreendida espontaneamente pelos brancos? Esta é uma questão fundamental, e do seu esclarecimento depende, em grande parte, a compreensão da formação e do desenvolvimento de São Paulo. Através da análise da situação de contato dos brancos com os nativos na Capitania de São Vicente, a investigação sociológica oferece uma pequena contribuição ao esclarecimento do problema. Em síntese, ela demonstra que a dispersão dos brancos foi como que um “imperativo histórico”, algo que resultou da necessidade de escolher entre a penetração e a conquista da “zona mediterrânea” ou a interrupção da colonização litorânea.

Nos meados do século XVI, a situação dos portugueses na Capitania de São Vicente nada tinha de brilhante. Eles estavam encurralados, por assim dizer, entre o mar, as serras e duas muralhas humanas, constituídas por grupos tribais inimigos e que se estendiam ao Norte e ao Sul, restringindo as probabilidades de ocupação e de exploração econômica da região. A situação contrastava, seriamente, com as facilidades de intercâmbio com os nativos, encontradas no começo pelos portugueses. As principais fontes quinhentistas salientam o sucesso inicial dos contatos dos portugueses com os Tupiniquim, que moravam além da serra e desciam ao litoral com frequência, como outros grupos tribais, para se aprovisionarem de peixes e mariscos. E sabe-se, hoje, que os próprios Tupinambá, os mais terríveis inimigos dos portugueses no sul do país, mantiveram com eles relações pacíficas.

É impossível reconstruir, com os dados atualmente disponíveis, o desenvolvimento da situação de contato até meados do século XVI. O que se conhece é fornecido por alguns documentos oficiais, pelas cartas jesuíticas e pelas descrições de Staden e outras fontes de menor importância. Pode-se afirmar com exatidão o seguinte: nos meados do século XVI os principais inimigos dos portugueses no litoral eram os Tupinambá (localizados ao Norte e pela região do Vale do Paraíba) e os Carijó, ao Sul. Os principais aliados eram os Tupiniquim. Parece-me bastante provável que a “aliança” com os Tupiniquim constituiu um dos fatores responsáveis pelo estado de guerra contra os Tupinambá. O sistema de colonização portuguesa repousava nas probabilidades de “alianças” com grupos tribais aborígines. Os portugueses atraíam, assim, os contingentes humanos de que necessitavam para a ocupação da terra. Mas, com isso, adquiriam também certas responsabilidades: a complexa rede de relações intertribais apanhava os brancos em suas malhas. Os “amigos” dos Tupiniquim tornavam-se automaticamente “inimigos” dos Tupinambá ou de outros grupos tribais contrários daqueles, sendo encarados e tratados por eles como tais. Qualquer mudança do status quo afetava as relações dos brancos com os próprios “aliados”. Assim, os Tupinambá exigiam de Nóbrega e de Anchieta o extermínio dos Tupiniquim, como condição para “aliança” com os portugueses. Como os portugueses não cederam naquela ocasião, a “aliança” com os Tupinambá revelou-se impossível. Os brancos só conseguiam se desvencilhar das obrigações oriundas da posição ocupada por eles nas relações intertribais quando alcançavam o controle efetivo das terras conquistadas, dos recursos naturais nelas existentes e das populações nativas submetidas. Ora, este processo foi bastante moroso na Capitania de São Vicente. Praticamente, os primeiros resultados dele só começaram a aparecer depois das guerras de 1560-1562.

Por isso, antes da colonização de Piratininga, os brancos que viviam nas três povoações litorâneas dependiam direta e estreitamente das “alianças” com os Tupiniquim. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico e da garantia de um mínimo de segurança coletiva, no entanto, elas eram pouco satisfatórias para os portugueses. É verdade que, sem essas “alianças”, os portugueses dificilmente teriam permanecido na região depois da introdução das donatarias.60 Mas, com o desenvolvimento das donatarias, as possibilidades de apropriação dos recursos naturais ou de exploração econômica garantidas pelo sistema de “alianças” com os povos aborígines faziam-se demasiado estreitas. Em primeiro lugar, as “alianças” nem sempre garantiam aos brancos o controle exclusivo dos territórios ocupados e dos recursos naturais neles existentes. Ao contrário, representavam uma séria limitação às suas necessidades e interesses. De um lado, deixavam de lhes fornecer os meios capazes de permitir a expansão da economia colonial. As barreiras erguidas pelos grupos tribais inimigos, como os Tupinambá, por exemplo, não puderam ser suprimidas por seu intermédio. Doutro lado, impediam o desenvolvimento da economia colonial em um sentido de autossuficiência. O fornecimento de diversos alimentos básicos concentrava-se nas mãos dos aliados, no caso, dos Tupiniquim. Na Capitania de São Vicente, estes supriam pelo menos parcialmente o consumo de farinha de mandioca; esta era produzida em Piratininga e era por eles próprios transportada ao litoral. Em segundo lugar, se tais “alianças” representavam uma garantia precária para os aborígines, podendo a qualquer momento ser rompida pelos brancos, não eram mais sólidas no que dependiam da iniciativa dos nativos. Assim, os Tupiniquim do sertão, que estavam além de Piratininga, patentearam que as atitudes com relação aos brancos variavam muito de um grupo local para outro. Como se achavam menos sujeitos aos ataques dos Tupinambá, revelaram pouco interesse pelos “aliados” europeus. Quando perceberam que a proximidade dos brancos constituía um perigo para a própria liberdade e verificaram que eles não tinham forças suficientes para submeter os Tupinambá, declaram-se abertamente hostis. Como os Tupinambá, realizavam então incursões contra as vilas e fazendas dos brancos. Entretanto, os inconvenientes do sistema de “alianças” com os povos aborígines não paravam aqui. Inconsistentes para promover, por si mesmas, a racionalização das relações com os próprios aliados, tornavam-se inoperantes em se tratando de “inimigos” (pelo menos enquanto os portugueses tivessem poucas possibilidades de impor sua autoridade aos nativos, como era o caso). Por isso, os portugueses mal conseguiam manter-se nos territórios ocupados na Capitania de São Vicente, sofrendo perdas incompensáveis com os ataques dos Tupinambá, Guianá, Carijó etc.

Em síntese, os portugueses encontravam-se em tais condições, na Capitania de São Vicente, que a iniciativa na guerra sempre cabia ao índio, e várias fontes básicas de subsistência eram controladas por tribos “aliadas”. Os brancos precisavam alterar a situação, modificando o padrão de dominação da mesma, isto é, tentando obter o controle das próprias fontes de subsistência e garantindo-se a possibilidade de predomínio militar. Para isso, precisavam introduzir inovações no tipo de colonização. Tratava-se de um autêntico problema de estratégia, econômica e militar, que parece ter sido resolvido pelos jesuítas (ou, melhor, pelo Padre Manuel da Nóbrega).

Hoje se sabe, com efeito, que alguns brancos viviam com os nativos nos grupos locais de Piratininga, muito antes da “fundação” de São Paulo. A data oficial da fundação” teria, pois, apenas um significado comemorativo. Contudo, à luz da discussão acima, compreendem-se de modo diferente os motivos da criação de uma povoação oficial em Piratininga. Se me exprimi com suficiente exatidão, ficou claro que os portugueses precisavam revolucionar o sistema de “alianças” com os povos Tupiniquim da Capitania de São Vicente. As modificações deveriam ser profundas, baseando-se fundamentalmente na introdução de um fator ponderável de atuação permanente. A análise ex eventu do processo histórico-social, que culminou na “fundação” de São Paulo, mostra que o fator escolhido foi a colonização da “região mediterrânea”.

De fato, ocupando uma posição em Piratininga, os brancos alteraram completamente toda a rede de ajustamentos desenvolvidos com os grupos tribais “amigos” e “inimigos”. Em primeiro lugar, um núcleo de povoação branca no planalto significava uma dupla probabilidade: controle da lealdade das tribos “aliadas” e acesso a alguma fonte básica de recursos naturais. Em segundo lugar, implicava dois riscos necessários: reprimir ou desencadear as hostilidades dos “Tupiniquim do sertão” e conduzir as guerras contra os Tupinambá a um ponto decisivo, combinando incursões pelo interior aos ataques realizados pelo litoral. Além disso, a esses empreendimentos associavam-se outros objetivos: o desafogamento do litoral; o desenvolvimento da economia colonial; o aumento das possibilidades de contato com vários povos aborígines, interessantes tanto para os missionários quanto para os colonos (catequese e apresamento).

Resta discutir dois problemas. Um deles diz respeito ao papel desempenhado pela povoação de João Ramalho. Poderia Santo André da Borda do Campo servir aos objetivos econômicos e militares dos portugueses? É bastante provável que a localização desta povoação apresentasse muitos inconvenientes. Os próprios moradores indicam, nas atas da Câmara de Santo André, os gêneros de dificuldades econômicas que precisavam enfrentar e as desvantagens estratégicas da posição ocupada pela povoação. Apesar do grande prestígio de João Ramalho e do extraordinário poderio que ele alcançou por meio de “alianças” com tribos amigas, sua povoação perdera naturalmente a função de posto avançado da civilização. Servia à exploração dos produtos tropicais sob o regime de feitorias, mas não se ajustava às necessidades mais complexas do tipo de produção instaurado com as donatarias no Brasil. Aliás, os mesmos motivos que neutralizaram a importância de Santo André, tornariam inoperante qualquer espécie de auxílio exterior na luta conta os índios, que não fosse apoiado em um baluarte estratégico interno. Por isso, as tentativas de submissão pacífica e depois de extermínio dos Tupinambá (estas com a cooperação de outras capitanias) foram posteriores à “fundação” de São Paulo.

O outro problema refere-se à motivação do movimento colonizador da zona planaltina. Aqui, trata-se de saber, principalmente, como as condições de contato com os índios refletiam-se na vida dos portugueses. É evidente que, para estes, a situação parecia pouco satisfatória. Em geral, encaravam os resultados dos ajustamentos com os aborígines, enquanto estes mantinham a iniciativa no ataque e preservavam a posse dos ter- ritórios cobiçados ou a própria liberdade, como “privações injustas”. Ressentiam-se, particularmente, da falta de recursos econômicos, em grande parte ligada às condições de contato com os nativos. Alguns documentos mostram como tomavam consciência da situação em que se encontravam e como procuravam novas compensações na colonização da zona planaltina. Em uma carta de 1553, Nóbrega descreve a precária situação dos brancos do litoral; todos estavam passando fome ali.61 No ano seguinte, viu-se obrigado a mudar os filhos dos índios de Piratininga, que estavam na casa do Colégio, em São Vicente, para a região planaltina, habitada por seus pais. A causa mencionada foi a crise de mantimentos (dificuldades no abastecimento de farinha de mandioca).62 Em 1557, Nóbrega escrevia o seguinte: “Os do mar vivem em mais trabalho, porque, posto que tenham peixe em abundância, não tem terras para mantimentos, nem para criações e sobretudo vivem em grande desassossego, porque são cada dia perseguidos dos contrários e o mantimento que comem vem do campo, dez ou doze léguas de caminho o mais mau que se pode imaginar”.63 Os motivos da colonização da Piratininga são, aliás, expressamente declarados no requerimento de 12/5/1564: “Porquanto ao longo do mar se não podiam dar os mantimentos para sustentamento das ditas vilas e engenhos nem haverem pastos em que pudessem pastar o muito gado vacum na dita vila”.64 A disparidade de recursos naturais entre a “região mediterrânea” e o litoral é insinuada por Anchieta também na crise de 1561: “Foi tanta a esterilidade dos mantimentos que nem por muito trabalho que em isto se pôs pôde haver provisão bastante de farinha e pão da terra, nem os moradores o tinham para si, pelo qual foi necessário que nós viéssemos a esta Piratininga, onde é a abundância maior”.65

Em resumo, a colonização de São Paulo pelos portugueses resultou, em grande parte, das condições em que se processaram os contatos com os povos aborígenes. Os brancos ficaram segregados na área litorânea, tendo pequenas probalidades de satisfazer todas as necessidades econômicas e de exploração dos portos coloniais. A conquista da “região mediterrânea” determinou uma alteração capital na situação de contato, pois deu aos brancos o controle de algumas fontes básicas de subsistência e criou condições mais favoráveis à sujeição das tribos “aliadas” e “inimigas”. Depois de 1554, os brancos modificaram, através da guerra, lentamente mas de tal maneira as relações com os grupos tribais aborígenes que, antes do fim do século, já se tinham tornado senhores incontestáveis da terra.

Bibliografia

ANCHIETA, Joseph de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões (1554-1594), Rio de janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1933.

ATAS DA CÂMARA DE SANTO ANDRÉ DA BORDA DO CAMPO (1555-1560), publ. do Arquivo Municipal de São Paulo, 1914.

ATAS DA CÂMARA DA VILA DE SÃO PAULO, vol. I (1562-1596); vol. II (1596-1662), publ. do Arquivo Municipal de São Paulo, 1914.

CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil, introd. e notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939.

CARTAS AVULSAS (1550-1560), Rio de Janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1931.

GANDAVO, Peri de Magalhães. I – Tratado da Terra do Brasil. II – História da província Santa Cruz, Rio de Janeiro, Edição do Anuário do Brasil, 1924.

KNIVET, Anthony. Vária fortuna e estranhos fados de..., trad. Guiomar de Carvalho Franco e anotações de F. de Assis Carvalho Franco, São Paulo, Brasiliense, 1947.

LOPES DE SOUZA, Pero. Diário de navegação de... (1530-1532), 5. ed., Rio de Janeiro, ed. Paulo Prado, 2 vols., 1927.

MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da. Memórias para a capitania de São Vicente, hoje chamada de São Paulo, intr. e notas de A. E. Taunay, 3. ed., São Paulo, Weizflog Irmãos, 1920.

NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil (1545-1560), Rio de Janeiro, publ. Academia Brasileira de Letras, 1931.

NOVAS CARTAS JESUÍTAS (de Nóbrega a Vieira), coligidas e anotadas por Serafim Leite, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1940.

REGISTRO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, vol. I (1593-1636), publ. do Arquivo Municipal de São Paulo, 1914.

SCHMIDL, Ulrico. Derrotero y viaje a España y las Indias, traduzido e comentado por Edmundo Wernicke, Santa Fé, 1938.

SOARES DE SOUZA, Gabriel. Tratado descritivo do Brasil em 1587, 3. ed., por F. A. Varnhagem, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938.

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil, trad. Carlos Fouquet e Guiomar de Carvalho Franco, notas e introd. de F. A. Carvalho Franco, São Paulo, Sociedade Hans Staden, 1942.

41 Comunicação escrita para o Seminário de Estudos das Fontes Primárias para a História de São Paulo no Século XVI e lida no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 24/5/1948; publicação número 24 do Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, que patrocinou o referido Seminário (São Paulo, 1948.).

42 Refiro-me, particularmente, aos seguintes trabalhos: Affonso d’Escragnolle Taunay – São Paulo nos primeiros annos 1554-1601. E. Arrault & Cie., Tours, 1920; São Paulo no século XVI, E. Arrault & Cie., Tours, 1921; Alfredo Ellis Junior – “História de São Paulo”, Boletim XXXVII da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1944, especialmente capítulos I, II, IV; “Capítulos de história psicológica de São Paulo”, Boletim LIII da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1945, especialmente capítulos I, V e IX; Theodoro Sampaio, “São Paulo no fim do século XVI”, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. IV, p. 257-79; Batista Pereira – “A cidade de Anchieta”, in Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, maio de 1936, vol. XXVIII, p. 1-123; Benedito Calixto, Capitanias paulistas. São Vicente, Ithanháem e São Paulo, São Paulo, Estabelecimento Gráfico J. Rossetti, 1924.

43 Encontram-se nas próprias publicações dados e esclarecimentos bibliográficos indispensáveis para a utilização das mesmas como fontes primárias. As indicações bibliográficas mais completas pertencem às obras discriminadas no tópico A) do item I, e nos itens II, III e IV. Merecem menção especial, nesse sentido, as edições das cartas dos jesuítas feitas pela Academia Brasileira de Letras (item II, 1, 2 e 3 ); e as anotações especiais dos relatos dos viajantes, especificados sob número 1, 2, 4, 6, 8 e 9, do item III bem como das obras seiscentistas (item IV, 1, 2 e 3).

44 São Paulo no século XVI, op. cit., p. 188.

45 Theodoro Sampaio, 1. c.; Alfredo Ellis Júnior, História de São Paulo, op. cit., p. 199.

46 Segundo Taunay, até 1600, a população de São Paulo não atingia 2.000 indivíduos (cf. São Paulo no século XVI, op. cit., p. 188). Theodoro Sampaio calcula também, para o fim do século em São Paulo de Piratininga, cerca de 1.500 habitantes (“São Paulo de Piratininga”, loc. cit.) J. J. Machado de Oliveira computa a população branca da capitania, para a época, em 2.500 indivíduos (cf. art. publicado na revista do Instituto Histórico de São Paulo, tomo de 1913; apud Taunay, São Paulo nos primeiros anos, op. cit., p. 47).

47 Para um conhecimento mais minucioso dos aldeamentos dos jesuítas em São Paulo, ver Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. I, p. 302 e ss.

48 Conforme Capistrano de Abreu, os Guaramomi ou Guarulho seriam os mesmos índios chamados Guaianá pelos portugueses (“Os Guaianá de Piratininga”, in Caminhos antigos e povoamento do Brasil, ed. Sociedade Capistrano de Abreu, 1930, p. 27 e ss.) Sérgio Buarque de Holanda, compulsando a documentação histórica existente, acha que talvez seja provável a hipótese por Capistrano de Abreu.

49 Alfred Métrux, in La civilization materielle de tribus Tupi-Guarani, localiza dois grupos tribais, um Tupanhuna e outro Tupanhoananhum, na bacia do Amazonas (p. 27). É preciso notar que o termo negro, no Brasil quinhentista, foi aplicado pelos brancos, para designar os aborígines brasileiros.

50 “Região Mediterrânea” é a maneira pela qual as fontes se referem à zona do planalto, em que se localizavam Santo André da Borda do Campo e as aldeias Tupiniquim de Piratininga, onde se desenvolveu a vida de São Paulo (cf. Anchieta, Cartas, p. 38).

51 Cf. especialmente: Atas de Santo André da Borda do Campo, 30/7/1557 e 31/3/1558, p. 65-6 e 74; Atas da Vila de São Paulo, entre 1563 e 1583, vol. I, p. 22, 25, 42, 45, 52 e 275-77. Além destes, entre os documentos importantes sobre a situação do contato, veja-se Anchieta, Cartas, 1561, 1563 e 1565, p. 171-72, 181-78 e 196-244.

52 Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. I, p. XXI.

53 Memórias para a História da Capitania de São Vicente, op. cit., p. 122.

54 É preciso notar que as trocas se efetuavam entre nativos e brancos mesmo quando havia entre ambos laços de amizade. (Cf. Hans Staden, op. cit., p. 115, e Jean de Léry, op. cit., p. 67-9).

55 Jean de Léry, op. cit., p. 71-2.

56 O presente artigo foi elaborado com ideias que não puderam ser plenamente desenvolvidas na comunicação precedente; foi publicado pela revista Paulistânia (São Paulo, set.-out. de 1948, p. 18-21 e 46).

57 Cf. Joseph de Anchieta, Cartas, p. 38.

58 O sistema tecnológico dos brancos fornecia-lhes pouco recursos para vencer os obstáculos e as barreiras naturais. Eis como Fernão Cardim descreve a viagem que fez pelo caminho do mar: “O caminho é tão íngreme que às vezes íamos pegando com a mão” (Tratado da terra e gente do Brasil, p. 311). Anchieta é mais completo: “Vão por lá umas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhum animais, e os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas por não desenharem e por ser o caminho tão mau e ter tão ruim serventia padecem os moradores e os nossos grandes trabalhos” (Cartas, p. 423). Algumas atas mostram que o caminho do mar, além disso, era muito perigoso, por causa dos ataques dos índios: cf. Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. I, p. 138, 164-65, 217-18, 442.

59 Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias da Capitania de São Vicente, p. 180. Aliás, é preciso indicar que os moradores da Vila de São Paulo criaram à Coroa as dificuldades que ela procurava evitar, adotando a política de colonização do litoral. Em 1592, por exemplo, os habitantes da vila recusaram-se a entregar pessoalmente à provedoria, como lhes era exigido, os produtos solicitados. Achavam que “nem era uso nem costume em nenhuma parte do mundo os lavradores fazerem dar o que tiverem em suas casas pagando-lhe” por isso, “protestavam todos a não levarem tais farinhas...” (Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. I, p. 442). O provedor que enviasse do litoral um recebedor e um grupo de índios para o recebimento e o transporte das mercadorias. “Antes queriam ir onde os mandassem cumprir degredos e outras penas que perder suas fazendas...” (idem).

60 Em um trabalho que estou preparando, sobre os efeitos destribalizadores dos contatos dos Tupi com os brancos, pretendo analisar minuciosamente as consequências da introdução do sistema de donatarias nas relações dos brancos com os nativos. O que já conheço sobre o assunto permite-me afirmar que as donatarias, onde foram bem-sucedidas, provocaram uma intensificação dos conflitos dos nativos com os portugueses; colocando em novas bases a ocupação do solo pelos brancos, fizeram-se acompanhar da alienação das terras aos nativos e de escravização em massa.

61 Nóbrega, Novas cartas, p. 47.

62 Anchieta, Cartas, p. 38 e 316.

63 Nóbrega, Novas cartas, p. 71.

64 Atas da Câmara da Vila de São Paulo, vol. I, p. 42.

65 Anchieta, Cartas, p. 18.