LA ADORACIÓN DEL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

Hemos visto cómo trataron los aztecas de explicarse los fenómenos celestes, por medio de mitos, en los que se cuenta la lucha de los dioses; es decir, de los astros. Esto los llevó a observaciones precisas, que consignaron en sus monumentos y en sus códices, en donde consta el grado de adelanto al que había llegado la ciencia astronómica entre ellos, y a la adopción de un calendario, indudablemente producto de las culturas más viejas que les habían precedido y que, aunque inferior al admirable cómputo maya, todavía no sobrepasado por nuestro actual sistema calendárico, tiene, sin embargo, elementos que lo caracterizan como un extraordinario desarrollo científico, en un pueblo que estaba en otros aspectos muy lejos de ese nivel cultural.

El Sol, llamado Tonatiuh, es invocado con los nombres de “el resplandeciente, el niño precioso, el águila que asciende”. Se representa generalmente por el disco del astro, decorado a la manera azteca, y es muy conocido porque forma parte esencial del célebre monumento llamado “Calendario azteca”, que es simplemente la representación del sol, muy elaborada.

Se ve en medio del disco el rostro de Tonatiuh, y a los lados sus manos armadas de garras de águila que estrujan los corazones humanos, porque el sol es concebido por los aztecas como un águila que por las mañanas, al ascender al cielo, se llama Cuauhtlehuánitl, “el águila que asciende”, y por la tarde se llama Cuauhtémoc, “el águila que cayó”, nombre del último, infortunado y heroico emperador azteca.

Alrededor de la figura de Tonatiuh se ve esculpida en grandes dimensiones la fecha “4. Temblor” —día en el que ha de terminar el sol actual, por terremotos—, y en los rectángulos del signo temblor están esculpidas las fechas en las que perecieron los soles anteriores (“4. Tigre”; “4. Viento”, representado por la cabeza del dios Ehécatl-Quetzalcóatl; “4. Lluvia”, representado por la cabeza de Tláloc; “4. Agua”, representado por una vasija con agua, de la que sale el busto de la diosa Chalchiuhtlicue)

Los cuatro Soles (centro de la Piedra del Sol)

Un anillo, que rodea estas representaciones, contiene las de los signos de los días, que principian en la parte superior con la cabeza del lagarto, “Cipactli”, y terminan junto, con la representación de flor, “Xóchitl”. Siguen después las bandas con dibujos de los rayos solares y de joyas de jade o turquesa, pues los aztecas llamaban al Sol Xiuhpiltontli, “el niño turquesa”, lo concebían como la cosa más preciosa que existe en el universo y lo representaban siempre como una joya. Por último, las dos bandas exteriores son dos dragones de fuego que llevan al sol por el cielo, y entre sus fauces se ven los rostros de las deidades a las que sirven de disfraz.

Estas serpientes de fuego o xiuhcóatls que rodean al Sol rodeaban también al Templo Mayor de Tenochtitlán y formaban el famoso coatepantli o “muro de serpientes”, del que no quedaron sino algunas cabezas que se guardan en el Museo Nacional; pero en otro templo, en Tenayuca, pueden verse rodeando también el templo dedicado al Sol.

Huitzilopochtli propiamente representa, como hemos dicho, el cielo azul, es decir el cielo del día, pero es una encarnación del sol. Referimos ya su lucha con los poderes de la noche capitaneados por la Luna, y cómo diariamente tiene que derrotar a los dioses nocturnos, para conseguir mantener viva a la humanidad, y que éstos no destruyan al Sol; hemos dicho ya también que Huitzilopochtli, a la inversa de la mayoría de los otros dioses, sólo parece tener importancia en la nación azteca. Hasta ahora solamente Beyer ha señalado la presencia de una representación de este dios en un manuscrito (el Fejérváry-Mayer) que viene de una región fuera de Tenochtitlán, y nosotros hemos querido ver también una representación del dios mexicano en una pintura que decora los templos de Tulum, ciudad maya que recibió una fuerte influencia tolteca.

Luna con conejo y con pedernal (Borgia 55, 50)

Pero donde se ve más claramente el carácter tribal de Huitzilopochtli es en las leyendas de la peregrinación azteca, que tan ampliamente nos han sido conservadas en códices y crónicas, y en la fundación de Tenochtitlán.

En efecto, es Huitzilopochtli el que en un año llamado “1. Pedernal”, que es precisamente el nombre del año de su nacimiento, induce a los conductores de la tribu azteca a salir de su mítica patria, Aztlán, situada en medio de un lago, y emprender la larga peregrinación hasta establecerse en otra isla, también en medio de un lago, que reprodujera no sólo física sino míticamente las condiciones de aquel de donde habían partido. Durante la peregrinación Huitzilopochtli cuida de ordenar a su pueblo los actos que debe ejecutar, y sus portavoces, que llevan cargando a su ídolo —por esta razón se llaman teomama—, ordenan al pueblo cuándo debe establecerse y cuándo abandonar los lugares en los que radica. Así pasan varios siglos peregrinando por el norte y el centro de México, hasta que llegan a establecerse en el valle. Pero el dios había prometido a su pueblo darle una patria definitiva, y le había ofrecido el dominio del mundo.

Huitzilopochtli (Borbónico 34)

Para eso era menester que los aztecas permanecieran alejados de las otras naciones indígenas y enemigas de ellas, a tal punto que cuando se establecen en el valle, y las relaciones comerciales y matrimoniales empiezan a quebrantar este aislamiento, los sacerdotes tienen cuidado de sacrificar a la hija de un rey, que había sido dada en matrimonio a un príncipe azteca, para que vuelvan a romperse las hostilidades y excitar odios inolvidables entre los aztecas y las otras tribus que habían de dominar. Pero así como habían salido de la tierra de la blancura, tenían que establecerse en un lugar en que las manifestaciones mágicas hicieran patente la voluntad del dios, y cuando los asombrados sacerdotes encuentran al águila posada sobre el nopal, que es el signo que había dicho Huitzilopochtli, brotan los árboles blancos y las aguas blancas en donde había de fundarse Tenochtitlán, y una agua azul y otra roja que brotan también del manantial indican solamente el jeroglífico atltlachinolli, es decir “agua, cosa quemada” o sea la guerra sagrada, que tiene por objeto proporcionar al sol la sangre y los corazones de las víctimas.

Uauantin, prisionero rayado de rojo (Borgia 19)

También la luna, Metztli, se representa a veces con un disco decorado en sus fajas exteriores como el disco solar; pero generalmente el disco es negro o ceniciento y al centro aparece la figura de un hueso retorcido en tal forma, que semeja el corte de una vasija llena de agua, o bien la figura de un conejo, por la leyenda que ya hemos explicado.

El águila y el tigre son los animales en los que encarnan las potencias de la luz y las tinieblas, y los guerreros que han alcanzado la alta dignidad de llamarse con estos nombres están dedicados más que los otros a procurar al Sol su alimento por medio del sacrificio.

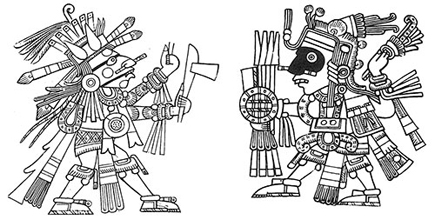

Los dioses estelares, víctimas del Sol, como ya hemos dicho, aparecen representados en los códices con la pintura de tiza blanca y el rayado rojo en el cuerpo, como pintaban a los prisioneros de guerra que habían de ser sacrificados. La pintura facial en forma de antifaz negro los caracteriza como deidades nocturnas.

Muchos son estos dioses estelares, pero los más importantes son Mixcóatl, “la serpiente de nube” o sea la Vía Láctea, Camaxtle, dios tutelar de los tlaxcaltecas, Tlahuizcalpantecuhtli, “el señor de la casa del alba”, etcétera.

Todas las estrellas, concebidas en forma de dioses, las consideraban reunidas en dos escuadrones que llamaban Centzon Mimixcoa, “los innumerables del Norte”, y Centzon Huitznáhuac, “los innumerables del Sur”. Son los guerreros contra los que tiene que luchar el Sol todos los días.

Pero los planetas son los tzitzimime o tzontémoc, “los que cayeron de cabeza”, es decir, los que parece que caen por el poniente, distinguiendo su curso del movimiento de conjunto de las otras estrellas. Son ellos los que, transformados en tigres en la terrorífica noche del fin del siglo, bajarán a la tierra convertidos en fieras y devorarán a los hombres.

Tlahuizcalpantecuhtli y Mixcóatl (Borgia 19, 25)