Walid

JE sais, normalement c’était tout à l’heure mon tour de parole, mais y en a ras le bol des contraintes stylistiques, un roman n’est pas un carcan, alors j’ai décidé de passer mon tour pour avoir ici le dernier mot. Je ne sais plus où j’en étais. Ah si, nous marchions sur la plage, le frère Daniel et moi, et je vous ai raconté que ce jour-là j’avais eu comme une grande idée révolutionnaire mais qui ne plaisait pas beaucoup à cette brave tête de moine. Et maintenant, comme je sais que vous voulez savoir la vérité sur mon compte, comme je sais que vous avez à l’esprit la question que tout le monde se pose, alors le môme Walid, coupable ou innocent ? terroriste ou résistant ?, je vais vous raconter l’histoire de tous les engins volants que j’ai inventés à l’époque où je créchais au couvent. Et à tous les coups vous allez pas me croire mais faut d’abord que je vous dise qu’à cette époque-là, je menais une double vie : le jour, j’inventais des pays imaginaires sur les voiles de mes cerfs-volants et je les montrais au frère Daniel qui était très fier de moi ; la nuit, j’armais mes cerfs-volants ou je dessinais des plans de machines secrètes sur mon petit carnet noir et des fois même je faisais le mur pour rejoindre les flibustiers de la frontière et les Border Angels qui squattaient les ruines de l’hôtel Belvédère.

Et la vérité c’est que chacun de mes engins volants était à double face, avait un recto et un verso, représentait à la fois une nouvelle arme et une nouvelle patrie vu que si on y réfléchit bien, dans le fond, y a pas de meilleure arme, pour un homme, pour une femme, pour un peuple, que sa patrie — et les hommes sans patrie et sans armée comme moi, comme oncle Hassan, Abou Youssouf, Abou Karita, sont toujours à la merci des seigneurs de la guerre et des bombes russes ou américaines, saroniennes ou barbures, ils ne peuvent pas se défendre contre la violence des voisins, ils meurent dans l’indifférence générale, ils se font zigouiller tranquillement sans que personne n’y trouve à redire.

Et je dois dire que ça faisait longtemps qu’elle me trottait en tête, cette idée d’un pays qui serait une arme. Et je dois dire qu’à l’époque je savais déjà que la lutte non violente était vouée à l’échec et qu’il fallait en finir avec les utopies de papier mâché et les soi-disant traités de paix qui ne servent qu’à endormir les peuples humiliés. Mais il n’était pas question non plus de se servir encore de ces roquettes qui pouvaient être anéanties en un éclair par les missiles de la voûte de verre. Il fallait penser à des formes de résistance plus discrètes, plus sophistiquées. Il fallait narguer l’ennemi jour et nuit, larguer des tracts, brouiller les ondes, harceler les sentinelles à coups de boomerangs et de cerfs-volants, qui sont indétectables pour la voûte de verre, surtout la nuit. Et quand bien même ils les détecteraient, nous pouvions espérer qu’ils ne gaspilleraient pas leurs missiles dernier cri pour clouer au sol de pauvres petits cerfs-volants apparemment inoffensifs et sans défense ! Autant se servir d’un marteau-pilon pour écrabouiller une mouche !

L’idée d’un pays qui serait une arme m’était venue en consultant la première carte qu’Abou Karita et Monsieur Samuel nous avaient donnée dans leur bureau de l’ONU. C’était une carte des Îles du Levant. Avec cette carte, Djibril et moi, nous avions fabriqué un cerf-volant de combat nommé Yatagan et c’est en le lançant dans les airs que nous nous étions rendu compte que le Pays du Cerf, vu de loin, avait une taille de guêpe et la forme d’un poignard — oui, le Pays du Cerf était un poignard enfoncé dans notre chair mais c’était aussi une guêpe qui passait son temps à nous harceler et à bourdonner au-dessus de nos camps de réfugiés ; oui, le Pays du Cerf avait la beauté des poignards, il avait l’agilité et la méchanceté d’une guêpe, mais il en avait aussi la fragilité : comme une guêpe il était rayé de jaune et de noir, ce n’était pas du tout le pays de miel et de lait qui leur était promis, c’était un pays hachuré d’amour et de haine, strié de lumières et de ténèbres.

Et voilà pour le côté face, mais côté pile, Yatagan était un vrai sabre volant pourvu d’un filin d’acier enduit de poudre de verre et d’un rostre en lame de cutter, que nous avions longuement aiguisé contre une pierre. Un de mes rêves, c’était de me servir de ce sabre volant pour sectionner les fils électriques, les fils téléphoniques, les fils barbelés, tous ces satanés fils qui nous emprisonnaient et pourquoi pas crever le ballon captif qui nous observait vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept parce que j’ai oublié de vous le dire mais à l’époque dont je vous parle, y avait toujours un ballon captif accroché dans le ciel, au-dessus de la ville, auquel était suspendu un drone qui surveillait tous nos mouvements et enregistrait tous nos faits et gestes. Et j’avais acquis la certitude, en regardant ce ballon gros et gris comme un nuage, qu’il fallait commencer par libérer le ciel avant de libérer la terre. Ce qui signifiait attaquer ce ballon de malheur et capturer le drone. Au fond, y avait rien de plus facile, suffisait d’envoyer Yatagan, notre sabre volant, à l’assaut du ciel, mais c’est une histoire que je vous raconterai plus loin si j’en ai le temps.

Et quelques mois plus tard, j’ai découvert par hasard que ma ville natale avait elle aussi la forme d’une arme — non pas d’une arme blanche, comme le Pays du Cerf, mais d’une arme à feu. Oui, c’est en découpant une autre carte de l’ONU, une carte vachement plus précise, que je m’en suis aperçu : Salujérem avait la forme d’une kalachnikov. Une kalachnikov brandie vers le nord. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas être un hasard, c’était un signe annonciateur, ça voulait dire que le fléau viendrait toujours de l’hiver et du nord, comme l’a enseigné le prophète Jérémie d’après le frère Daniel. Ça voulait dire aussi que Salujérem ne se rendrait jamais car la kalachnikov AK-47 est l’arme la plus sûre du guérillero — Abou Youssouf me disait qu’une kalach ne s’enrayait jamais, c’était la seule arme à feu qui pouvait prendre la flotte sans s’abîmer, c’était d’ailleurs la raison pour laquelle on la retrouvait depuis 1975 sur le drapeau du Mozambique où elle symbolisait la détermination du peuple à défendre sa liberté.

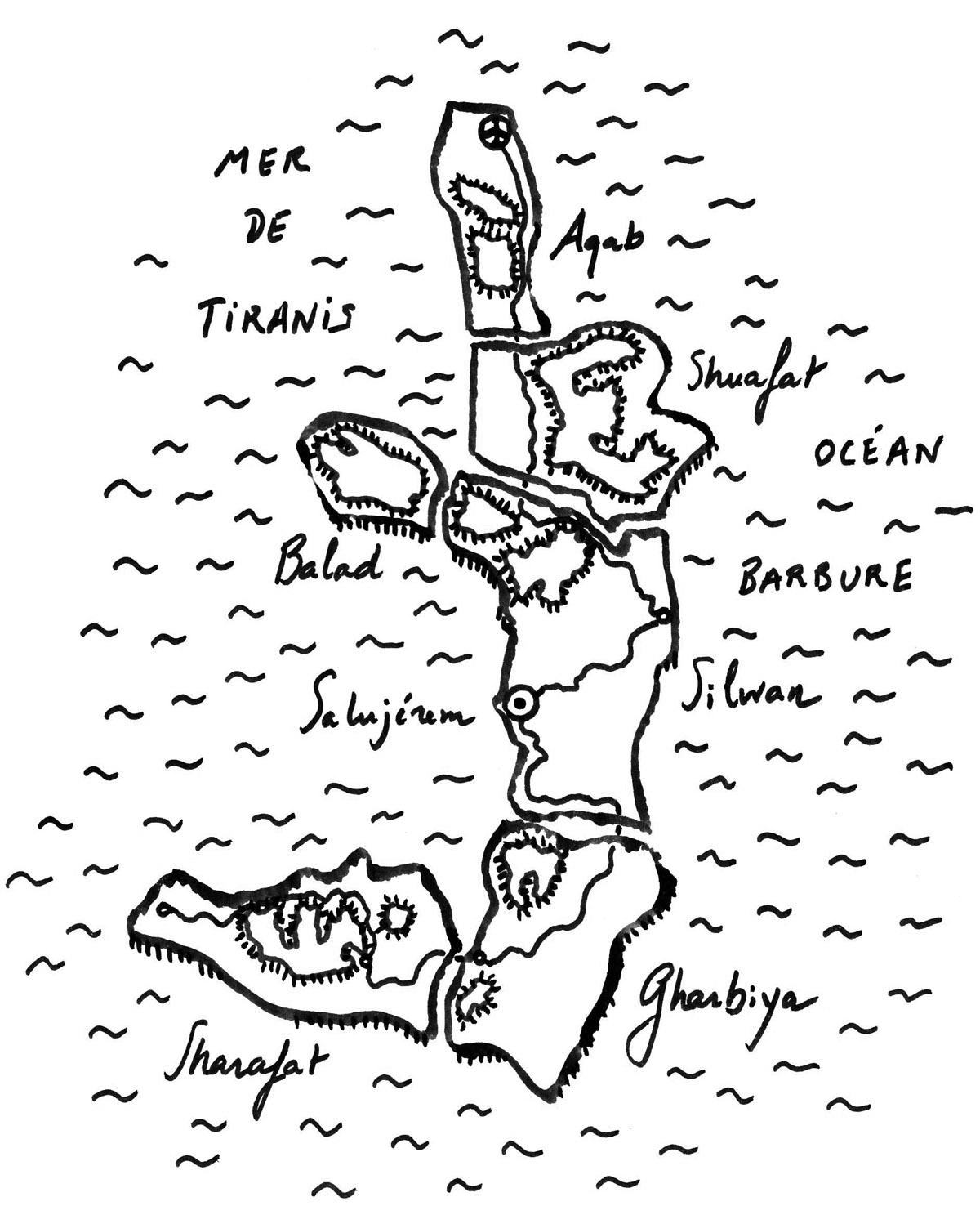

J’ai donc inventé l’histoire de l’archipel Kalachnikov, qui serait toujours libre et ne serait jamais englouti ni par les raz de marée ni par les grandes armées. Seulement, comme le Mozambique colonial, le Zimbabwe ou l’Afrique du Sud, l’archipel Kalachnikov devait d’abord secouer le joug de l’oppression, se libérer des colons pleins de hargne et de préjugés qui rognaient les îles les unes après les autres et rendaient complètement invivable la journée ordinaire d’un Salujérémien moyen. Sur les ailes de mon cerf-volant en forme de kalachnikov, j’ai dessiné les contours des six îles principales et je leur ai donné les noms des principaux quartiers de ma ville natale :

Au centre il y avait Silwan, l’île-culasse ; au nord il y avait Shuafat, l’île-garde-main, et un peu plus loin Aqab, l’île-canon, qui s’avançait dans la mer ; au nord-ouest on trouvait Balad, l’île-chargeur ; au sud c’étaient Sharafat, l’île-poignée, et Gharbiya, l’île-crosse déjà bien rongée par l’ennemi. Et pour passer d’une île à l’autre, c’était très compliqué, il n’y avait pas de ticket, fallait s’enregistrer d’abord à la capitainerie si on embarquait à bord d’un bac ou d’un ferry-boat, et si on s’engageait dans un tunnel ou sur un pont suspendu, fallait passer absolument par le checkpoint.

Chacune des six îles était spécialisée dans une fonction donnée, l’archipel avait besoin de chacune pour subsister, si bien que lorsqu’une île était bouclée par les gardes-côtes, tout le pays était en panne, comme un corps amputé de l’un de ses organes vitaux. Le cœur de l’archipel, c’était Silwan, l’île-culasse, où se situait Salujérem, la capitale : de toutes les îles, c’était la plus grande et la plus peuplée, mais aussi la plus chaude, à cause de l’effet de serre renforcé par la voûte de verre. Dans les ravins de Gharbiya, l’île-crosse, qui était un peu le trou du cul de l’archipel, on ne trouvait pas grand-chose à faire ; les ânes, les chèvres et les moutons broutaient l’herbe sèche parmi les rocailles en regardant passer les pirates des ondes qui prenaient le maquis dès que les gardes-côtes les poursuivaient. Sharafat, l’île-poignée, était un rocher volcanique et complètement pelé qui pouvait exploser à tout moment ; un ancien village de pêcheurs s’accrochait aux pentes du volcan, où les hommes privés des ressources de la mer cultivaient du chanvre et du pavot sous les grands oliviers sacrés. Quiconque traversait Shuafat, l’île-garde-main, restait sur ses gardes, la main sur son portefeuille car les pickpockets pullulaient là-bas dans tous ces camps de réfugiés surpeuplés où Salujérem puisait une main-d’œuvre captive et bon marché. Aqab, l’île-canon, c’était l’île embouteillée sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il n’y avait qu’une seule route pour la traverser et là-bas au cap nord se situaient le seul port et le seul aéroport de l’archipel.

Partout sur l’archipel, l’accès à la mer était strictement réglementé, les gardes-côtes surveillaient tous les détroits, patrouillaient dans toutes les criques ; la pêche était interdite, sauf autorisation exceptionnelle, et seuls les riches, les colons, les soldats et les naturistes avaient le droit de se baigner. Et sur toutes les îles, y avait des dunes, des collines et des montagnes très escarpées, c’étaient des zones interdites où les Rebeus ordinaires n’avaient pas le droit de mettre les pieds mais où vivaient les colons et les soldats, dans des ghettos dorés qui ressemblaient à d’énormes blockhaus avec des portes blindées et des fenêtres grillagées parce qu’ils avaient la frousse des Rebeus, des attentats et des moustiques inoculeurs de malaria. Y avait même une île entière interdite aux chiens errants et aux Rebeus : Balad, l’île-chargeur, était la plus petite île de l’archipel mais aussi la plus belle. Le seul moyen de se rendre à Balad où se concentraient les plus belles plages du pays et où vivaient tous les richards, c’était à la nage car les gardes-côtes coulaient tous les bateaux chargés d’immigrants qui tentaient la traversée. Mais tout le monde voulait vivre à Balad vu que c’était l’île la plus occidentale, la seule île au climat supportable, aux rues proprettes et aux maisons bien rangées.

Tous ces morceaux dispersés de l’archipel Kalachnikov avaient en commun d’abriter une population jeune, grouillante, fière, bouillante de colère, excédée par plus d’un demi-siècle d’occupation. Tous ces morceaux dispersés de l’archipel Kalachnikov attendaient d’être réunifiés et de se libérer de l’oppression, de même que moi j’aurais aimé me procurer une arme à feu pour fabriquer mon engin volant le plus perfectionné, dont j’avais dessiné les plans dans mon carnet noir et dont je vous dirai deux mots si j’en ai le temps. Mais franchement je savais pas du tout où j’aurais pu dénicher la kalachnikov ou le revolver de mes rêves. Et pourtant, quand je grimpais la rue des Prophètes pour me rendre au lycée français, je voyais toutes sortes de types en civil avec des flingues à la ceinture ou des mitraillettes en bandoulière, on se serait cru dans un vrai western : même Joe, le concierge du bahut, avait un pistolet semi-automatique accroché à sa ceinture.

Cette idée d’inventer un revolver volant m’était venue au couvent et maintenant je vais vous raconter comment. Mais il faut d’abord que je vous dise que la bibliothèque des dominicains était une des plus grandes du monde, le frère Daniel disait que si on alignait bout à bout les millions de livres qu’il y avait là-bas sur des étagères à roulettes, ça dessinerait une route longue de douze kilomètres, c’est-à-dire la distance qu’il y avait de mon camp de réfugié natal au lycée français. Dans cette bibliothèque, y avait aussi des manuels de géographie, de météorologie ou de climatologie dans lesquels j’apprenais les directions des vents dominants. Et c’est là que j’ai puisé de nombreuses sources d’inspiration pour perfectionner mes engins volants. Et c’est dans la bibliothèque du couvent que j’ai dégotté le livre qui a changé ma vie.

C’était un très beau livre illustré sur un grand peintre de la Renaissance que vous connaissez sûrement et qui s’appelait Léonard, Léonard de Vinci du nom de son bled natal. Léonard de Vinci avait cartographié plein de villes et de régions d’Italie, il avait tracé des fleuves imaginaires et dessiné des tas de machines de guerre dont beaucoup d’engins volants. Et le plus zarbi, si on y réfléchit bien, c’est que ce type était considéré comme un génie, vénéré comme un sage dans tous les pays du monde alors qu’il inventait des trucs d’assassin, des chars équipés de faux rotatives, des arbalètes mitrailleuses, des canons portatifs — dans ce livre on lisait même qu’il avait inventé l’ancêtre du char d’assaut et un prototype d’hélicoptère, d’ailleurs il était obsédé par le rêve de rendre les hommes volants, et pour que personne ne puisse déchiffrer les légendes de ses inventions, il les écrivait dans un langage codé, une sorte de verlan, qu’on pouvait lire seulement à l’aide d’une loupe et d’un miroir. Le problème, c’est que ce mec, Léonard de Vinci, il n’avait jamais eu le temps de réaliser toutes les machines qu’il avait dessinées, et pourtant il paraît qu’elles auraient toutes pu fonctionner ; plus tard, des ingénieurs ont réalisé des maquettes grandeur nature d’après ses plans, et ils se sont aperçus que le type était un visionnaire sacrément doué vu qu’il s’était jamais gouré dans ses calculs.

Moi j’étais sûr et certain que mon revolver volant pourrait fonctionner. Suffisait de réunir tout le matos indispensable, après ce ne serait qu’une affaire de temps et de patience. Or, une bonne partie de ce matos se trouvait là-haut dans le ciel, juste au-dessus de nos têtes, je pouvais le voir tous les jours, je le convoitais comme un cadeau perché, comme une épée magique, suspendue, qu’il me fallait décrocher. Un jour, donc, je lancerais Yatagan à l’assaut du ballon captif et de son drone de surveillance.

J’ai décidé de passer à l’attaque le 30 septembre 2027 ou plutôt 2033 si on compte les années depuis la vraie naissance du Christ, ou encore 1449 si on compte comme les Rebeus qui ont toujours un train de retard ou enfin 5788 si on compte comme les Feujs qui question train sont toujours en avance. J’avais choisi cette date-là pour dénoncer les soixante ans d’occupation et parce que de l’autre côté j’avais moins de chance d’être repéré vu que c’était la période des fêtes. Selon les calculs que j’avais effectués en évaluant l’altitude, la vitesse du vent, la température et la densité de l’air, tout indiquait que le drone s’échouerait sur la cime des pins parasols, dans le jardin de l’hôtel Belvédère ; avec un peu de chance le ballon crevé amortirait la chute de l’engin, comme un parachute. Je m’étais déjà entraîné à escalader les troncs de ces pins parasols car il arrivait souvent que mes cerfs-volants se prennent dans leurs branchages et je savais que je pourrais grimper là-haut pour récupérer le drone intact. Une fois le drone intercepté, nous pourrions l’armer et le renvoyer contre l’ennemi comme un boomerang, mais il faudrait d’abord confectionner une télécommande et je comptais me servir d’un cadeau que m’avait offert mon cousin Djibril pour mes quinze ans, c’était un téléphone super-smart avec GPS et tout et tout, je ne sais pas où il avait chouravé ce truc chanmé, c’était un petit concentré d’intelligence artificielle… Ce que j’étais naïf à l’époque, j’aurais jamais rien dû accepter de la part d’un mec comme Djibril, c’était quand même chelou, ça faisait un bail que je ne l’avais pas vu et le mec débarquait de nulle part, plus de trois mois après mon anniversaire, désolé pour le retard, disait-il en m’offrant ce truc-là qui était une vraie bombe à retardement…

Bref, on ne m’a pas laissé le temps d’exécuter mon plan parce que je crois que vous l’avez pigé, c’est ce jour-là, tandis que je pilotais mon sabre volant dans les airs, que j’ai été pulvérisé contre le grand barrage, BAOUM, par une épée foudroyante tombée du ciel. Et aujourd’hui, dans ma bulle de bleu infini, je regrette un peu toute cette histoire, dans le fond j’aurais préféré vivre quelques années de plus jusqu’au jour où j’aurais retrouvé Nida, nous irions jouer ensemble à des jeux pacifiques, mais j’avais la haine, c’était plus fort que moi, je voulais détruire le Pays du Cerf et venger les miens, je voulais buter tous les soldats saroniens — le seul problème c’est que la haine était réciproque, tous les soldats saroniens voulaient aussi me buter, depuis que j’étais devenu l’ennemi public no 1 à cause de mes cerfs-volants kamikazes. Et elle me manque tellement, Nida, depuis que je suis parti à la poursuite du vent ! Aujourd’hui je sais que c’est avec elle que j’ai vécu les plus beaux jours de ma vie. Et celui qui m’a trahi, je suis sûr que c’était pas seulement par lâcheté ou à cause de la torture mais aussi par jalousie, si ça se trouve à l’heure où je vous parle il est en train de promener ses gros doigts dégueulasses sur le ventre de ma cousine.

Alors oui, si je pouvais appuyer sur la touche REWIND, au lieu de prendre les armes, je prendrais la plume et j’écrirais un roman, pour faire plaisir à Madame Winsztowicz qui était bien la seule à trouver que j’avais du talent. J’écrirais un roman dans lequel je prendrais des libertés avec l’histoire et la géographie réelles, transformant mon arrière-pays en miettes en véritable archipel. J’écrirais un roman dans lequel je raconterais ma vie abrégée. J’écrirais un roman pour me donner une deuxième chance. J’écrirais un roman dans lequel je me vengerais de l’injustice du bas monde où vos chances de survivre ne sont pas les mêmes selon le bled où vous voyez le jour. J’écrirais un roman dans lequel je ferais comparaître tous les gens que j’ai connus : le frère Daniel, Monsieur Samuel et Abou Karita, Madame Winsztowicz et la mémé Meryem, mon cousin Djibril et ma cousine Nida, oncle Hassan et oncle Mahmoud, j’irais même débusquer les soldats saroniens, à commencer par ceux qui me surveillaient tous les jours depuis leur mirador ou l’écran de leur moniteur — je leur demanderais de dire la vérité, d’avouer leurs méfaits, et s’ils ne veulent pas parler, je les forcerais à cracher le morceau. J’écrirais un roman dans lequel tous les misérables qui ont voulu ma mort seraient châtiés à tour de rôle, le type qui a donné l’ordre de me liquider comme ce cafteur de Djibril, cet enfoiré passerait ses derniers jours enfermé dans un tunnel à creuser des galeries, avec tous les damnés de la terre, des démons, des colons et des Barbures du genre de l’oncle Hassan et pourquoi pas tous les mecs du pays, parce que les mecs qui veulent toujours faire la guerre même à distance avec leurs drones aveugles et leurs roquettes pourries et qui vous tripotent les fesses quand vous vous êtes réfugié dans leur couvent, faudrait les plonger dans le coma, les exiler sur une plage déserte ou les enterrer quelques jours dans un tunnel, juste le temps de faire la paix…

Et maintenant je les vois depuis mon ciel sans vie, les femmes et les filles de tous les âges et de toutes les origines, je les vois qui marchent vers le grand barrage, je les vois qui dansent en rond et qui chantent à tue-tête, je les vois qui entraînent derrière elles tous les enfants et tous les adolescents, et je vois les soldats médusés par cette armée de femmes et d’enfants révoltés, ils ne savent plus quoi faire, ils n’osent pas les mettre en joue, ils n’osent pas faire feu, ils ne veulent pas d’un nouveau bain de sang, alors le grand barrage s’écroulera sous les cris de joie, alors la voûte de verre se fissurera sous les élans fraternels. Et tous mes cerfs-volants partis à la poursuite du vent seront délivrés par les nuages, tout un peuple ailé redescendra vers la terre. Et les enfants pourront vous brandir de nouveau, Asswad, Ankabut, Farashatan, Nedjma, Argos, Boomerang, Yatagan, Kamikaze, Ninja, Sulban, Malarah, Irokoa, Rezanath, Bémeleth, Salujérem…

Et la terre tremblera parce qu’il est écrit dans le ciel qu’elle doit trembler tous les cent ans, et le Big One aura pour épicentre le nombril du monde, et la mer se soulèvera, et les failles s’ouvriront, et les frontières s’effaceront. Et les îles prendront la fuite, et les colonies disparaîtront, et la mer emplira tous les détroits, et les vagues submergeront tous les camps, toutes les armées. Et le pays changera de nom et de constitution, et l’ancien régime laissera la place à la fédération pélagique et pacifique d’Iristan — le pays des iris sauvages, parce que ce sont mes fleurs préférées, parce que si j’avais épousé Nida, je lui aurais offert tous les jours un bouquet d’iris sauvages.