Person: |

|

Wer? |

Zeit: |

|

Wann, wie oft, wie lange? |

Ort: |

|

Wo? |

Aktivität: |

|

Was? |

Eine häufige Erscheinung bei stark zerstrittenen Eltern, die sich bereits getrennt haben, ist das »Wir-sehen-uns-vor-Gericht«-Szenario. Auseinandersetzungen vor einem Familiengericht, in denen es um den Umgangskontakt der Eltern zum Kind und dessen Wohnsitz geht, können langwierig sein. In der Regel ist es so, dass sich jeder Elternteil einen eigenen Anwalt nimmt, wodurch neue Narrative eingeführt werden, die den beteiligten Eltern meist ziemlich fremd sind. Die Juristensprache hat mit der Alltagssprache oft wenig gemein und kann Eltern das Gefühl vermitteln, dass ihre persönlichen Narrative damit nicht mehr viel zu tun haben, und sie kann vor allem Botschaften verstärken, die Beschuldigungen beinhalten.

Man redet von »chronischen Rechtsstreitigkeiten«, wenn erbitterte juristische Auseinandersetzungen über Jahre dauern und immer wieder vor Gericht landen – in Form neuer Anträge, wiederholter Anzeigen und sehr langwieriger Verfahren. Charakteristisch für sie sind massive und anhaltende elterliche Konflikte (Hunt a. Trinder 2011). Zahlreiche gerichtliche Verfügungen vermögen an den langjährigen und in der Regel unversöhnlichen Feindseligkeiten zwischen Eltern nicht viel zu ändern. Abgesehen davon, was den betroffenen Kindern dadurch aufgebürdet wird, verursachen solche Fälle für die Gerichte einen unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit und Ressourcen, wobei es sich oft als unmöglich erweist, einen für die streitenden Parteien zufriedenstellenden Abschluss zu erreichen (Kelly a. Emery 2003). Entscheidungen über den Wohnsitz von Kindern oder über Familienhilfe werden von Gerichten so getroffen, dass den Eltern möglichst kein weiterer Ansatzpunkt für eine Fortführung ihrer Streitigkeiten bleibt; weil aber die unterschwelligen Konflikte in der Regel nicht aufgelöst werden, ist die Gefahr weiterer juristischer Auseinandersetzungen damit nicht gebannt, wobei es dann oft um allem Anschein nach völlig unerhebliche Dinge geht. Die meisten gerichtlichen Entscheidungen unterbrechen die Streitigkeiten nur kurz, führen also nicht zu einer dauerhaften Lösung. Oft besteht die einzige »Intervention«, die einem Gericht möglich ist, darin, den Rechtsstreit zu beenden – was ein Licht auf die begrenzten rechtlichen Möglichkeiten bei dem Bemühen, einen verfahrenen elterlichen Konflikt zu lösen, wirft (Asen 2010; Hunt a. Trinder 2011). Abgesehen davon schüren die Vorgänge vor einem Familiengericht die Konflikte zwischen Eltern häufig noch, weil es beiden Seiten darum zu tun ist, die andere so sehr wie möglich zu beschuldigen und zu beschämen und vor allem den »Fall« zu gewinnen. Das Kind verlieren die Parteien dabei oft aus den Augen …

Wenn Eltern es nicht schaffen, sich über den Umgangsmodus zu einigen – d. h., wo ihre Kinder leben sollen und wie oft und unter welchen Umständen sie sich bei dem Elternteil aufhalten sollen, bei dem sie nicht regulär wohnen –, kann zunächst eine Mediation versucht werden mit dem Ziel, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden. Bleibt sie erfolglos, kann sich ein Elternteil oder können sich beide an ein Familiengericht wenden, das im Rahmen der ersten Anhörung feststellt, ob es möglich ist, alle relevanten Fragen in Form einer Vereinbarung zu regeln. Erweist sich das als unmöglich, muss das Gericht selbst Entscheidungen treffen, nachdem alle relevanten Fakten und Aussagen berücksichtigt worden sind. Die Arbeit von Familiengerichten basiert auf der Prämisse, dass Kinder zu ihrer ungestörten Entwicklung – für das »Kindeswohl« – regelmäßigen Umgang mit beiden Elternteilen benötigen, und so befasst sich die Rechtsprechung vor allem mit der Umgangsberechtigung: dem Anspruch auf Umfang und Ausgestaltung des Umgangs. Familiengerichte beschreiben auch das Kindesrecht auf Umgang mit einem nicht sorgeberechtigten Elternteil – denn auch ein Elternteil ohne Sorgerecht hat das Recht auf Umgang.

Abgesehen von privatrechtlichen Verfahren, die meist von einem Elternteil initiiert werden, gibt es auch juristische Verfahren, die von Sozialbehörden veranlasst werden. Allerdings kommt es häufig auch zu Überschneidungen zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Aspekten, insbesondere wenn es sich um langwierige Rechtsstreitigkeiten handelt, in denen berechtigte Sorgen hinsichtlich des Kindeswohls zum Ausdruck gelangen. Oft sind in solchen Fällen die Sozialbehörden involviert, obwohl ein jeweiliges Verfahren rein privatrechtlich begann, weil im Laufe der Zeit Fragen des Kindesschutzes akut wurden oder das Gericht bei den Sozialbehörden einen Situationsbericht anfordert. Ein anderer Grund für solche Überschneidungen ist, dass die Problematik des Kindesschutzes in beiden Fällen oft ähnlich ist: Fast alle Kinder, die im Zentrum privatrechtlicher wie öffentlich-rechtlicher Verfahren stehen, haben in irgendeiner Form unter Misshandlung oder Vernachlässigung gelitten. Außerdem waren oder sind viele Kinder, deren Eltern in privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verfahren miteinander streiten, Zeugen häuslicher Gewalt zwischen ihren Eltern. Folglich kann der Schaden, den Kinder erleiden, um die es in privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verfahren geht, ähnlich schwerwiegend sein, und insofern sollte es uns nicht überraschen, dass viele Kinder in beiden Szenarien Anzeichen und Symptome aufweisen, die auf emotionale Störungen oder Verhaltensstörungen hindeuten.

Es ist eine traurige Tatsache, dass bei vielen Streitigkeiten zwischen Eltern ein Elternteil, um seine eigene Position zu verteidigen, dem anderen Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung der gemeinsamen Kinder vorwirft. Dies setzt eine Spirale des Abstreitens und der Gegenbeschuldigungen in Gang. Manche Vorwürfe mögen berechtigt sein, andere hingegen sind übertrieben oder zweifelhaft, wenn nicht sogar frei erfunden. Einige Anschuldigungen beziehen sich auf emotionale, körperliche oder sexuelle Misshandlungen, die der eine Elternteil vom anderen erlitten zu haben behauptet. Andere beziehen sich auf die schlechte Behandlung der Kinder in der Vergangenheit. Solche Schuldzuweisungen können auch von den Kindern spontan geäußert werden, sie beruhen aber eben vor allem oft auf elterlicher Einflussnahme.

Tatsachenuntersuchungen eines Gerichts dienen dazu, wichtige faktische Aspekte zu klären, die zwischen den Parteien strittig sind, oder festzustellen, ob bestimmte konkrete Vorwürfe der Wahrheit entsprechen. Am häufigsten werfen Eltern einander missbräuchliches, unehrliches oder schädigendes Verhalten vor. Trägt ein Elternteil Anschuldigungen vor und der andere streitet sie ab, muss das Gericht entscheiden, ob zur Tatsachenfeststellung eine Anhörung durchgeführt werden sollte. Dies geschieht nur, wenn als wahrscheinlich gelten kann, dass eine Erhärtung der Vorwürfe die Entscheidung des Gerichts beeinflussen wird. In Vorbereitung auf eine Anhörung zwecks Tatsachenfeststellung wird der Elternteil, der die Anschuldigungen vorgebracht hat, aufgefordert, eine Liste zusammenzustellen, und der Elternteil, gegen den die Vorwürfe gerichtet sind, muss anschließend innerhalb einer festgesetzten Frist zu den Anschuldigungen Stellung nehmen. Wenn die schriftlichen Stellungnahmen vorliegen, erhalten beide Eltern Gelegenheit, sich im Rahmen einer Anhörung mündlich zu dem zu äußern, was ihrer Meinung nach geschehen ist. Beide Parteien können bezüglich der Vorwürfe ins Kreuzverhör genommen werden. Die Person, die die Anschuldigungen vorgetragen hat, muss deren Zutreffen beweisen, und der Richter befindet dann darüber, ob das Zutreffen der Vorwürfe eher wahrscheinlich ist – oder nicht. Dies ist der zivilrechtliche Beweisstandard im Gegensatz zum strafrechtlichen, bei dem die Tatsachen als über jeden vernünftigen Zweifel erhaben bewiesen werden müssen.

Kontakt zu beiden Eltern halten zu können ist ein Recht des Kindes, und sofern nicht das Gegenteil bewiesen ist, gilt, dass die Teilhabe beider Eltern am Leben des gemeinsamen Kindes in seinem wohlverstandenen Interesse liegt. Das Gesetz geht von der Erwartung aus, dass der Elternteil, bei dem das Kind lebt, im Falle einer Trennung der Eltern einen angemessenen Kontakt des Kindes zum distanzierteren Elternteil ermöglicht. Umgangseinschränkungen sollten nur zum Schutz der Interessen des Kindes angeordnet werden. Der Kontakt zwischen einem Elternteil und dem Kind kann direkt, also von Angesicht zu Angesicht, stattfinden – sowohl tagsüber als auch in Form von Übernachtungsbesuchen beim distanzierteren Elternteil –, aber auch indirekt – in Form von Telefongesprächen, E-Mail-Austausch, Briefen und Geschenken.

In vielen Ländern sieht das Gesetz vor, dass für ein Kind, das aus einer Partnerbeziehung hervorgegangen ist, beide Eltern verantwortlich sind, sofern die Namen beider in die Geburtsurkunde eingetragen wurden, unabhängig davon, ob das Paar verheiratet ist oder nicht. In der Regel kann ein Elternteil die Anerkennung als Sorgeberechtigte/r beantragen, wenn sie nicht automatisch zuerkannt wird; doch gibt diese Anerkennung elterlicher Verantwortlichkeit dem betreffenden Elternteil nicht zwingend das Recht, zum Kind in Umgangskontakt zu treten. Elterliche Verantwortlichkeit beinhaltet vielmehr, dass jemand, dem sie zuerkannt wurde, berechtigt ist, sich an Entscheidungen über die Erziehung des Kindes zu beteiligen, und dass die Außenwelt (Schulen, Ärzte …) die betreffende Person als berechtigt ansieht, ihrer Sichtweise Gehör zu verschaffen.

Es wird allgemein angenommen, dass Kinder generell ein Bedürfnis nach einem stabilen und sicheren Platz innerhalb ihrer Familie haben. Außerdem herrscht allgemein die Auffassung vor, dass Kinder sehr davon profitieren, wenn sie über ein ihrem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechendes Wissen bezüglich ihrer eigenen Lebensgeschichte, derjenigen ihrer Eltern und dessen, weshalb sie bei einem oder beiden leiblichen Eltern leben, verfügen. Kinder müssen auch verstehen, dass sie zu mehr als einer Familie gehören und mehr als ein Zuhause haben können. Hinsichtlich der Erfüllung einiger dieser Bedürfnisse liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die bestätigen, dass irgendeine Form von fundiertem Kontakt zum distanzierteren Elternteil und zu den Großeltern dieses Familienzweigs für Kinder wichtig ist (Amato a. Rezac 1994; Seltzer a. Bianchi 1988; Smyth a. Ferro 2002; Kelly 2007; Westphal et al. 2015). Das gilt insbesondere, wenn dieser Elternteil – oder ein Großelternteil von dieser Seite – länger für das Kind gesorgt hat. Kinder entwickeln in solchen Fällen vielfältige Bindungen von unterschiedlicher Qualität und müssen mit zahlreichen, oft scheinbar widersprüchlichen emotionalen Realitäten fertigwerden. Wenn sie den Kontakt zu wichtigen Familienmitgliedern verlieren, ringen sie in der Folge oft jahrelang mit Problemen der Identitätsentwicklung, und dies kann sich sogar auf ihr ganzes weiteres Leben auswirken. Weil indirekter Kontakt per E-Mail, Telefon, Bildtelefon oder Post oft abbricht und für Kinder häufig zu wenig greifbar ist, halten viele Kliniker mittlerweile direkten Kontakt von Angesicht zu Angesicht zum distanzierteren Elternteil für wünschenswert, sofern nicht starke Argumente dagegensprechen (Gilmore 2006; Trinder et al. 2008). Allerdings muss dabei eine Anzahl von Faktoren berücksichtigt werden, etwa die physische und emotionale Sicherheit des Kindes, seine Wünsche und die wahrscheinliche emotionale Wirkung der Begegnung mit dem distanzierten Elternteil.

Für die emotionale Entwicklung und die zukünftige psychische Gesundheit von Kindern ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn sie gute und tiefreichende Beziehungen zu beiden Eltern unterhalten. Diese Beziehungen sollten in Situationen zum Ausdruck kommen, in denen für das Kind keine Gefahr besteht oder es möglich ist, eine reale oder potenzielle Gefahr zu entschärfen. Und da solche kindeswohlbedrohenden Gefahren manchmal nur zeitweise auftreten, muss auch beurteilt werden, ob die bestehenden Gefahren mithilfe von Interventionen und Unterstützung deutlich verringert werden können. Die wichtigsten Fragen, mit denen sich Eltern, Kliniker, Sozialarbeiter und Gerichte befassen müssen, lauten: Welche Art von Kontakt ist wünschenswert? Zu wem? Wo? Wie oft? Wie lange? Wie ermöglicht? Ist Supervision erforderlich?

Das Gericht braucht sich um Sachverständigenrat nur zu bemühen, wenn dies »notwendig« erscheint; bei Verfahren in einer sehr strittigen Situation ist das meist der Fall, da verschiedene Personen und Sachverhalte beurteilt werden müssen: die Eltern, die Kinder, eventuell Mitglieder der erweiterten Familie sowie die Beziehung der Kinder zu beiden Eltern und zu anderen primären Bezugspersonen. Vor allem aber muss die Fähigkeit beider Eltern, die physischen, psychischen, sozialen und edukativen Bedürfnisse ihres Kindes angemessen zu erfüllen, untersucht werden. Dies erfordert eine individuelle Beurteilung des Kindes und seiner unterschiedlichen Bedürfnisse, einschließlich des aktuellen psychischen Zustandes und der emotionalen und sozialen Befindlichkeit. Aufgrund dieser Beurteilung wird der herangezogene Sachverständige oder »Experte« – z. B. ein Psychiater, Psychologe, Familientherapeut, Verfahrensbeistand oder Sozialarbeiter – gebeten, seine Meinung und seine Empfehlungen hinsichtlich ganz spezifischer Themen zu erläutern.

Medizinische Metaphern können helfen, die Aufgabe eines solchen Experten zu erklären: eine »Diagnose« zu stellen – womit die Meinungen und Empfehlungen des Experten gemeint sind –, damit das »Problem behandelt« werden und das Gericht geeignete Maßnahmen ergreifen kann, indem es eine Verfügung formuliert oder nicht. Ein wichtiger Teil der Experteneinschätzung besteht darin, die Vorgeschichte – Ätiologie und Pathogenese – des akuten Problems zu verstehen: die Triangulierungsprozesse und den Beitrag aller daran beteiligten Personen. Außerdem muss der Experte aktuelle und zu erwartende zukünftige Faktoren herausarbeiten, welche die schädliche Dynamik der elterlichen Beziehung erhalten und nähren (können).

Im Allgemeinen wird es bevorzugt, einen von beiden Parteien gemeinsam ausgewählten Experten hinzuzuziehen, statt beide Parteien einen eigenen Experten wählen zu lassen, weil dies die Positionen der Kontrahenten noch stärker polarisieren kann, statt dass sie einer Übereinkunft näherkommen. Die Wahl eines von beiden Parteien akzeptierten Experten verringert außerdem die Rechtskosten. Können sich die Parteien nicht darüber einigen, welchen Experte sie heranziehen wollen, kann das Gericht entweder einen von einer Partei vorgeschlagenen Experten bestellen oder selbst einen Experten bestimmen. Sein Kompetenzbereich muss den vom Gericht identifizierten und beschriebenen Problemen entsprechen. Wichtig ist auch, dass der Experte in der Thematik, um die es geht, Erfahrung hat, dass er sich mit den Problemen, die für den konkreten Fall von Bedeutung sind, ausgiebig beschäftigt hat und dass er mit dem gesamten Spektrum der aktuellen Praxis vertraut ist. Dies erfordert umfassendes Wissen über die sozialen, entwicklungsbezogenen und kulturellen Normen und die für den konkreten Fall maßgeblichen rechtlichen Prinzipien. Wenn z. B. die Gefahr kriminellen Verhaltens besteht, etwa hinsichtlich sexueller Übergriffe oder Gewalttätigkeit, muss der Experte auch über die für solche Fälle erforderlichen forensischen Kenntnisse verfügen. Welche das im konkreten Fall sind, hängt von der Evidenz ab, die das Gericht braucht, um die Qualifikationen des Sachverständigen, seine Erfahrung und seine fachliche Ausbildung anerkennen zu können. Der Sachverständige ist in erster Linie dem Gericht verpflichtet; dies geht allen Verpflichtungen gegenüber der Person, die ihn über die Situation, um die es geht, informiert hat oder von der er bezahlt wird, vor, weil nur so jeder Anschein der Voreingenommenheit oder einer Interessenkollision vermieden werden kann (Asen a. Schuff 2003).

Familiengerichte sind bemüht, fruchtlose Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, und ermutigen Eltern deshalb, ihre Differenzen möglichst im Rahmen einer Mediation beizulegen. Vor Beginn der Verhandlung sollten beide Eltern an einem Treffen teilnehmen, bei dem die Möglichkeit einer Mediation erläutert wird. Wenn Eltern sich allerdings wegen angeblicher »Eltern-Kind-Entfremdung« an einen Rechtsanwalt wenden, müssen sie wissen, was er von ihnen benötigt (Richardson 2019):

1.eine Erklärung des Vorwurfs samt genauer Beschreibung

2.Beweise, die den erhobenen Vorwurf belegen

3.eine Zusammenstellung der Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen, damit das Fundament für eine gründliche Analyse des Problems geschaffen wird

4.eine Einschätzung dessen, welche Konsequenzen die Anschuldigung, sofern sie sich als zutreffend erweist, für das Kind hinsichtlich der Fragen des Kontakts und des Wohnsitzes hat

5.eine kohärente Darstellung der Argumente, sodass es möglich ist, für oder gegen den Vorwurf Stellung zu beziehen.

Wie schon in vorherigen Kapiteln erläutert, wird der Begriff »Elternentfremdung« oft recht unkritisch benutzt. Anwälte fragen ihre Klienten deshalb, was genau sie meinen, wenn sie den Vorwurf der Elternentfremdung erheben. Im Grunde beschäftigen sich Anwälte in solchen Fällen mit zwei Fragen:

1.Ist der Widerstand des Elternteils, bei dem das Kind wohnt, oder des Kindes selbst dem Verhalten des zurückgewiesenen Elternteils gegenüber berechtigt?

2.Oder wurzelt die unverhältnismäßige oder ungerechtfertigte Verweigerung in unbilliger Opposition des Elternteils, bei dem das Kind lebt?

Um herauszufinden, welche dieser beiden Möglichkeiten zutrifft, sind Anwälte bemüht, sich nicht nur darüber zu informieren, was der rat- und hilfesuchende Elternteil für zutreffend hält, sondern auch darüber, wie der andere Elternteil die Situation einschätzt. Sobald die Vorwürfe präzisiert worden sind, stellt der Anwalt fest, welche Belege herangezogen werden können oder erforderlich sind, damit bewiesen werden kann, dass die Vorwürfe begründet oder falsch sind. Dabei sind vier Resultate möglich: Der Vorwurf wird

1.bewiesen

2.teilweise bewiesen

3.nicht bewiesen oder

4.ist schlicht falsch

und letztendlich obliegt die Entscheidung darüber, ob die vorgelegten Beweise ausreichen, dem Gericht. Beim Sammeln und Analysieren von Beweismaterialien konzentrieren sich Anwälte grundsätzlich auf eine Frage: Ist der erhobene Vorwurf im Hinblick auf das Kindeswohl relevant oder möglicherweise relevant? Und wenn ja, warum? Wenn Anwälte ein Argument vortragen, müssen sie im Blick behalten, welche Konsequenzen sich für das Kind ergeben, falls sich der erhobene Vorwurf als zutreffend erweist. Muss beispielsweise der Kontakt zum zurückgewiesenen Elternteil wiederhergestellt werden? Ist es notwendig, den Wohnsitz des Kindes zu verändern? In den Stellungnahmen, die Anwälte gemeinsam mit ihren Klienten erarbeiten, müssen sie ihre Argumente prägnant formulieren, zu Vorwürfen Stellung beziehen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen benennen.

Bei gerichtlichen Verfahren, die sich mit Umgangsrecht und Sorgerecht befassen, werden häufig Sachverständige damit beauftragt, familienpsychologische Gutachten anzufertigen. Gutachter sollen sich neutral und objektiv ein umfassendes Bild von den Verhältnissen der betroffenen Kinder und Eltern machen. Es geht um die Beurteilung der elterlichen Erziehungsfähigkeit und die Beantwortung der Frage, was für die Zukunft für das Kind unter verschiedenen Szenarien zu erwarten ist und wie eine etwaige Kindeswohlgefährdung abgestellt oder reduziert werden kann. Sachverständigengutachten können so einen wichtigen Beitrag zu gerichtlichen Entscheidungen liefern, z. B. über Aufenthaltsbestimmungen oder über Dauer und Frequenz von Kontakten und/oder darüber, ob sie begleitet sein sollten.

Psychiatrisches, psychologisches und kognitives Profil für beide Eltern

•Gibt es Einschränkungen der elterlichen Erziehungsfähigkeit durch psychische Störungen, psychosoziale Umstände, somatische Erkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen oder dissoziale Entwicklungen?

•Wie ist die Fähigkeit entwickelt, sich empathisch in die Bedürfnisse des Kindes hineinzuversetzen und eigene Bedürfnisse dabei zurückzustellen?

•Wie steht es mit der Einsicht in frühere und aktuelle Mängel in der Erfüllung der elterlichen Aufgaben?

•Sind beide Eltern in der Lage, die eigenen inneren Konflikte und Ambivalenzen wahrzunehmen?

•Sind beide Eltern in der Lage und motiviert, die Notwendigkeit von fachlichen Hilfen zu erkennen, sie auch anzunehmen und partnerschaftlich mit Helfern zusammenzuarbeiten? Sind die Eltern veränderungsfähig?

•Wie haben die Eltern selbst ihre eigene elterliche Betreuung erlebt, und welchen Einfluss haben diese Erfahrungen auf ihr Elternsein?

•Wie steht es um die Fähigkeit beider Eltern, die aktuellen und sich wandelnden entwicklungsbasierten Bedürfnisse des Kindes in körperlicher, emotionaler, sozialer und kognitiver Hinsicht zu verstehen und zu erfüllen?

•Wie ist die Fähigkeit beider Eltern, den Bedürfnissen ihres Kindes ihren eigenen gegenüber Vorrang einzuräumen?

•Wie gehen die Eltern mit belastenden Situationen und Frustrationstoleranz um? Sind sie in der Lage, starke Affekte und Impulse unter Kontrolle zu behalten?

•Welches sind die Auffassungen beider Eltern betreffend Disziplinierung und der konsistenten Festlegung und Erhaltung von Grenzen?

•Fähigkeit beider Eltern, ihr Kind vor Schädigungen (Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung) zu bewahren

•Wie steht es um die Präsenz und Nutzung der Unterstützungsbzw. Freundschaftsnetzwerke beider Eltern?

•Welche Beziehungsmuster haben sich im Familiensystem entwickelt?

Psychiatrisches, psychologisches und kognitives Profil des Kindes

•Frühere und aktuelle psychische Probleme bzw. emotionale Traumata des Kindes

•Wie ist die aktuelle emotionale, soziale, kognitive und behaviorale Befindlichkeit des Kindes?

•Wie ist die Qualität der Bindungen des Kindes zu den wichtigen Bezugspersonen?

•Gibt es einen gefestigten Kindeswillen? Entspricht er dem Kindeswohl? Wie mag er entstanden sein, und gibt es Beeinträchtigungen oder Manipulationen durch Elternteile?

•Welches sind die Umgangskontaktbedürfnisse des Kindes?

•Hat das Kind und/oder die Familie bestehende therapeutische Bedürfnisse?

Kasten 3.1: Liste potenzieller Themen und Fragen für die gutachterliche Tätigkeit

Sobald ein mit allen Parteien übereinstimmend vereinbarter Auftrag formuliert worden ist, kann im Detail geplant werden, wie die Arbeit strukturiert werden soll. Das Family-Ties-Modell legt für die Arbeit mit hochstrittigen Eltern und ihren triangulierten Kindern eine klare Vorgehensweise fest. Sie besteht aus sieben verschiedenen und sich überschneidenden Arbeitsphasen, auf die dieses und die folgenden Kapitel näher eingehen. Sie wurden schon in der Einleitung dieses Buchs erwähnt und werden hier der Einfachheit halber wiedergegeben (Kasten 1.1).

1.Netzwerktreffen

2.individuelle parallele Arbeit mit beiden Eltern

3.individuelle Arbeit mit Kind(ern)

4.Identifizieren der Triangulationsprozesse und Erstellender Interventionsschritte

5.Arbeit mit dem Elternpaar

6.Arbeit am Umgangskontakt

7.Familienarbeit.

Kasten 3.2: Die Family-Ties-Arbeitsphasen

Der erste Schritt besteht in der Regel darin, dass der Kliniker ein Treffen des Unterstützer- und Helfernetzwerkes einberuft. Daran sollten beide Eltern, andere wichtige Mitglieder des familiären Netzwerks (z. B. Großeltern und Onkel/Tanten, Freunde) sowie in den Fall involvierte Fachleute teilnehmen, beispielsweise ein Repräsentant des Sozialdienstes des Familiengerichts, ein Familienberater, ein Verfahrensbeistand oder Sozialarbeiter. Manchmal äußern die juristischen Vertreter der Eltern den Wunsch, selbst als Beobachter teilzunehmen. Das Treffen wird genau protokolliert, und die Aufzeichnungen werden anschließend allen Teilnehmern zur Überprüfung vorgelegt. Der Auftrag wird so lange modifiziert, bis alle Beteiligten mit dem Resultat einverstanden sind. Ein Netzwerktreffen ermöglicht es, einen koordinierten und von allen Beteiligten akzeptierten Plan für die Begutachtung und die therapeutische Arbeit zu entwickeln. Ihm können in regelmäßigen Abständen weitere Netzwerktreffen folgen, an denen die gleiche Konstellation von Eltern, Fachleuten und wichtigen Bezugspersonen teilnimmt, so wie es für den konkreten Fall angemessen erscheint. Sie haben die Funktion, transparent über Fortschritte, Schwierigkeiten und auch neue Zielsetzungen zu sprechen. Die Ziele von Netzwerktreffen werden in Kasten 3.2 zusammengefasst.

1.Zusammentreffen und Vernetzung von Eltern, anderen wichtigen Bezugspersonen und involvierten Fachleuten

2.Auflistung, wie wer was wann und warum den Eltern und Kindern hilft oder helfen kann

3.offenes Anhören der Besorgnisse aller beteiligten Fachleute sowie der Eltern

4.transparente Diskussion über unterschiedliche Auffassungen

5.Einbeziehung der Eltern in die Planung der vorgeschlagenen Arbeit wie auch Feststellung dessen, was sie selbst sich davon versprechen und wünschen

6.klare Festlegung der Bereiche der Begutachtung und der etwaigen therapeutischen Arbeit

7.Übereinkunft hinsichtlich der zu erwartenden Konsequenzen einer Veränderung bzw. keiner Veränderung der gegenwärtigen Problemsituation(en)

8.Übereinkunft darüber, wer welche Aspekte dieser Arbeit übernehmen soll

9.Übereinkunft über den zeitlichen Ablauf der Arbeit

Kasten 3.3: Ziele von Netzwerktreffen

Erklärt ein Elternteil oder erklären beide, sie könnten sich nicht gemeinsam im gleichen Raum aufhalten, kann man grundsätzlich auch zwei Netzwerktreffen nacheinander durchführen: zunächst mit dem einen Elternteil, dann mit dem anderen. In Fällen extremer häuslicher Gewalt und bei Bestehen konkreter Kontaktverbote ist es manchmal nur so möglich, das Netzwerk zusammenzubringen. In der Praxis gelingt es jedoch meist – sofern man beiden Expartnern entsprechende Zusicherungen macht –, die Eltern in einem Raum zu versammeln, wobei man die Sicherheit aller Teilnehmer eventuell durch spezielle Vorkehrungen gewährleisten muss. Unter solchen Umständen ist eine bestimmte Sitzordnung besonders wichtig, wobei man auf die Festlegung klarer räumlicher und zeitlicher Grenzen achten muss.

Im Lichte der Diskussionen im Rahmen eines Netzwerktreffens können die Ziele, derentwegen die Behandlungsempfehlung erfolgt ist, einer Revision unterzogen werden. Zu diesem Zweck werden neue Fragen für den Kliniker formuliert, damit ihm eine nützliche Fokussierung möglich ist.

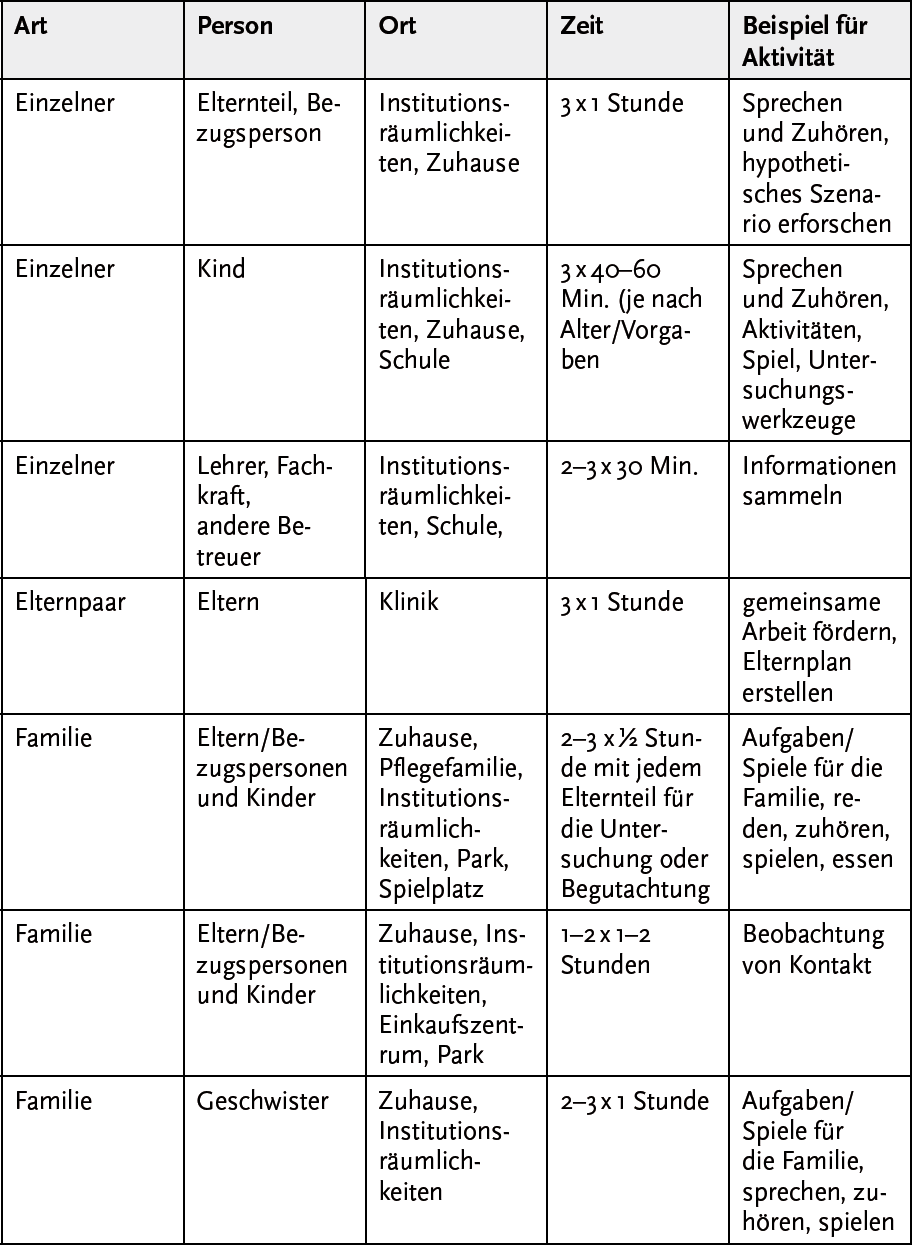

Im Anschluss an das Netzwerktreffen kann in der Regel ein Plan für die empfohlene Arbeit entwickelt werden. Hinsichtlich jeder Arbeitsaufgabe lautet die Frage: »Welcher Kontext muss geschaffen werden, damit diese Frage beantwortet werden kann?« Dadurch entsteht die Grundlage für die Struktur der Begutachtung und der therapeutischen Intervention. Bei pragmatischer Beantwortung dieser grundlegenden Fragen sollen die vier Arten von »Kontext« berücksichtigt werden, welche die Dimensionen »Person«, »Zeit«, »Ort« und »Aktivität« umfassen, so wie es in Abbildung 3.1 (Asen 2004) dargestellt wird. Die Frage nach dem Kontext muss auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden:

Person: |

|

Wer? |

Zeit: |

|

Wann, wie oft, wie lange? |

Ort: |

|

Wo? |

Aktivität: |

|

Was? |

Abb. 3.1: Kontextdimensionen für die gutachterliche und therapeutische Arbeit

Die Frage danach, wer an einem Treffen teilnehmen sollte, erschließt viele Antwortmöglichkeiten – die Kinder und ihre Eltern, Mitglieder der erweiterten Familie, »signifikante andere«, ob dies nun Freunde, Vertreter von Glaubensinstitutionen (aus Kirche, Moschee, Tempel, Synagoge) oder andere Unterstützer sind. So eröffnet sich die Möglichkeit, dass in zukünftigen Treffen neue »signifikante« Teilnehmer einbezogen werden können. Bei der Klärung der Frage, wo die Arbeit stattfinden soll, gibt es verschiedene Eventualitäten: in einem klinischen Umfeld, zu Hause, in der Schule, in Räumlichkeiten eines Gerichts – eine Liste aller existierenden Möglichkeiten würde ziemlich lang. Mit einem Kind, den Eltern oder mit einer Familie in der Umgebung zu arbeiten, in der das Problem auftritt, kann effektiver sein, als die klinische Arbeit auf Praxisräume oder Konferenzräume einer Behörde zu beschränken. Der Wann-Aspekt schließt Fragen wie die nach Häufigkeit, Dauer und tatsächlicher Treffenszeit ein. Therapeutische Vertreter unterschiedlicher Ansätze neigen zur Vorgabe fester Zeitspannen zwischen 50 und 90 Minuten. Was im Laufe der Arbeit tatsächlich geschieht – die Aktivitäten, mit denen das Kind, die Eltern oder die Familie konfrontiert werden –, kann ebenfalls stark variieren. Dazu zählen natürlich therapeutische Gespräche oder Diskussionen, die in der Regel stark verbal fokussiert sind. Doch spielerische Aktivitäten, die manchmal nonverbal oder paraverbal sind – etwa Rollenspiele, Sculpting, Kollagenherstellung und Übungen –, erschließen häufig nützlichere Informationen und Möglichkeiten zum Verständnis von Interaktionsmustern, Experimenten und Veränderungen.

Tab. 3.1: Beispiel für ein Arbeitsprogramm

Die Kontextualisierungsfragen (Wer?, Wo?, Wann?, Wie?) sollten nicht nur zu Beginn der Arbeit gestellt werden, sondern wiederholt und regelmäßig. Und die Kinder, die Eltern und manchmal auch die professionellen Helfer sollten einbezogen werden; so gelingt es oft am besten, gemeinsam Kontexte für potenzielle Veränderungen zu entwickeln.

Tabelle 3.1 enthält ein Beispiel für ein Arbeitsprogramm, das für eine typische gutachterliche und therapeutische Zuweisung entwickelt wurde. Solche Programme unterscheiden sich von Fall zu Fall oft erheblich und müssen im Lichte der neu erschlossenen Informationen permanent überprüft und manchmal auch geändert werden. Selbst wenn eine Familie bereits früher einer Untersuchung oder formalen Begutachtung unterzogen und ihr aufgrund dessen eine bestimmte therapeutische Intervention empfohlen wurde, ist eine kurze Überprüfung auf die Durchführbarkeit der empfohlenen Maßnahmen hin ratsam, bevor irgendeine Art von therapeutischer Intervention in Angriff genommen wird.