RACHA DE SUERTE

Cómo me hice escritor

Un escritor de ficción es una persona que inventa historias.

Pero ¿cómo empieza uno en una profesión semejante? ¿Cómo se convierte uno en un escritor profesional?

A Charles Dickens le resultó fácil. A los veinticuatro años de edad sencillamente se sentó y escribió los Papeles póstumos del Club Pickwick, que se convirtió inmediatamente en un bestseller. Pero Dickens era un genio y los genios son diferentes del resto de nosotros.

En este siglo (no siempre era así en el siglo pasado) prácticamente todos los escritores que han acabado alcanzando el éxito en el mundo de la ficción han empezado ejerciendo otro oficio: maestro, quizás, o médico o periodista o abogado. (Alicia en el país de las maravillas la escribió un matemático y el Viento en los sauces es obra de un funcionario del Estado.) Así pues, los primeros intentos de escribir siempre han tenido que hacerse en los ratos libres, generalmente por la noche.

La razón de ello es obvia. Cuando se es adulto, es necesario ganarse la vida. Para ganarse la vida, hay que tener un empleo. A ser posible hay que encontrar un empleo que te garantice determinada suma de dinero a la semana. Pero, por mucho que desees hacer carrera en el campo de la ficción, sería inútil presentarse ante un editor y decirle: «Quiero un empleo de escritor de ficción.» Si lo hicieras, el editor te diría que te largases con viento fresco y que primero escribieses el libro. Y aunque le presentases el libro terminado y a él le gustara tanto que deseara publicarlo, tampoco te daría un empleo. Te daría un adelanto de quizá quinientas libras, que más tarde recuperaría deduciéndolas de tus derechos de autor. (Los derechos de autor, por cierto, son el dinero que el escritor recibe del editor por cada ejemplar de su libro que se vende. El promedio de derechos de autor que cobra un escritor es el diez por ciento del precio de venta del libro en la librería. Así, por un libro que se vendiera a cuatro libras, el escritor recibiría cuarenta peniques. Por un libro de bolsillo cuyo precio de venta al público fuera de cincuenta peniques, recibiría cinco peniques.)

Es muy frecuente que el hombre que espera convertirse en escritor se pase dos años escribiendo en sus ratos libres un libro que ningún editor querrá publicar. A cambió de eso el escritor no recibe nada salvo frustración.

Si tiene la suerte de que un editor acepte publicar su libro, lo más probable es que, tratándose de una primera novela, al final se vendan solamente unos tres mil ejemplares, lo que le puede proporcionar mil libras. La mayoría de las veces se tarda por lo menos un año en escribir una novela y hoy día mil libras al año no dan para vivir. Así que, como pueden ver, el aspirante a escritor de ficción invariablemente tiene que empezar ejerciendo otro empleo. Si no lo hace, es casi seguro que pasará hambre.

He aquí algunas de las cualidades que debería poseer o tratar de adquirir si desea convertirse en escritor de ficción:

1. Debe tener una imaginación viva.

2. Debe ser capaz de escribir bien. Con eso quiero decir que debe ser capaz de hacer que una escena cobre vida en la mente del lector. No todo el mundo posee esta habilidad. Es un don que sencillamente se tiene o no se tiene.

3. Debe tener resistencia. Dicho de otro modo, debe ser capaz de seguir con lo que hace sin darse jamás por vencido, hora tras hora, día tras día, semana tras semana y mes tras mes.

4. Tiene que ser un perfeccionista. Eso quiere decir que nunca debe darse por satisfecho con lo que ha escrito hasta que lo haya reescrito una y otra vez, haciéndolo tan bien como le sea posible.

5. Debe poseer una gran autodisciplina. Trabaja usted a solas. Nadie le tiene empleado. Nadie le pondrá de patitas en la calle si no acude al trabajo y nadie le reñirá si hace usted el vago.

6. Es una gran ayuda tener mucho sentido del humor. Esto no es esencial cuando se escribe para adultos, pero es de vital importancia cuando se escribe para niños.

7. Debe tener cierto grado de humildad. El escritor que piense que su obra es maravillosa, lo pasará mal.

Permítanme que les cuente de qué modo yo mismo me colé por la puerta de atrás y me encontré en el mundo de la ficción.

A los ocho años de edad, en 1924, me mandaron a un internado situado en una ciudad que se llama Weston-super-Mare, en la costa sudoeste de Inglaterra. Aquéllos fueron días de horror, de disciplina feroz, de no hablar en los dormitorios, de no correr por los pasillos, de ninguna clase de dejadez, de nada de esto ni nada de lo otro, sólo reglas y más reglas que había que obedecer. Y el temor a la palmeta se cernía constantemente sobre nosotros, como el miedo a la muerte.

«El director quiere verte en su estudio.» Palabras que nada bueno presagiaban. Causaban escalofríos en el estómago. Pero te ponías en marcha, quizá con nueve años de edad, por los largos y tétricos pasillos y cruzabas un pasaje abovedado que te conducía a la zona privada del director, donde sólo ocurrían cosas terribles y el olor a tabaco de pipa flotaba en el aire como el incienso. Te quedabas de pie ante aquella puerta negra y pavorosa, no atreviéndote siquiera a llamar. Respirabas a fondo. Te decías que si tu madre estuviera contigo, nada de aquello ocurriría. Pero ella no estaba contigo. Estabas solo. Alzabas la mano y llamabas quedamente, una vez.

–¡Adelante! Ah, eres tú, Dahl. Bien, Dahl, me han comunicado que anoche estuviste hablando durante la hora de hacer los deberes.

–Por favor, señor. Se me rompió la plumilla y sólo le preguntaba a Jenkins si podía prestarme otra.

–No toleraré que se hable a la hora de hacer los deberes. Lo sabes perfectamente.

Mientras así hablaba, aquel gigante ya se acercaba al enorme armario del rincón y levantaba la mano hacia la parte superior, que era el lugar donde guardaba las palmetas.

–Los muchachos que infringen las reglas deben ser castigados.

–Señor..., yo..., se me rompió la plumilla y... yo...

–Eso no es ninguna excusa. Voy a enseñarte que no es conveniente hablar mientras se hacen los deberes.

Cogió una palmeta que debía de medir unos noventa centímetros de largo y tenía una pequeña empuñadura curvada en un extremo. Era delgada y blanca, y muy flexible.

–Agáchate hasta tocarte los dedos de los pies. Allí, junto a la ventana.

–Pero, señor...

–No discutas conmigo, muchacho. Haz lo que se te dice.

Me agaché. Luego me quedé esperando. Siempre te tenía esperando unos diez segundos y era entonces cuando empezaban a temblarte las rodillas.

–¡Agáchate más, muchacho! ¡Hasta tocarte los dedos de los pies!

Miré fijamente las punteras de mis zapatos negros y me dije que de un momento a otro aquel hombre empezaría a golpearme con tanta fuerza que todo mi trasero cambiaría de color. Los verdugones eran siempre muy largos, cruzaban ambas nalgas, negriazules con bordes escarlata, brillantes, y cuando después pasabas los dedos por encima de ellos, suavemente, notabas los pliegues.

¡Zas!... ¡Crac!

Entonces empezaba el dolor. Era increíble, insoportable, atroz. Era como si alguien te hubiese colocado un atizador al rojo vivo sobre el trasero y lo estuviera apretando con fuerza.

El segundo golpe no tardaría en llegar y lo más que podías hacer era no poner las manos sobre las nalgas para protegértelas. Era la reacción instintiva. Pero si las ponías, la palmeta te rompía los dedos.

¡Zas!... ¡Crac!

El segundo aterrizó al lado del primero y el atizador al rojo vivo se hundía cada vez más en la piel.

¡Zas!... ¡Crac!

Con el tercer golpe el dolor alcanzaba siempre su punto culminante. No podía ir más allá. Era imposible que resultase peor. Los golpes que vinieran después sencillamente prolongarían la agonía. Procurabas no gritar de dolor. A veces no podías evitarlo. Pero tanto si conseguías guardar silencio como si no, resultaba imposible detener las lágrimas. Caían a mares por tus mejillas e iban a parar a la alfombra.

Lo importante era no echar el cuerpo hacia arriba cuando recibías el golpe. Si lo hacías, recibías un golpe extra.

Lentamente, deliberadamente, tomándose su tiempo, el director te administraba otros tres golpes, lo cual representaba un total de seis.

–Puedes irte. –La voz procedía de una caverna situada a kilómetros y kilómetros de distancia, y entonces te erguías poco a poco, sintiendo un dolor espantoso, te asías las nalgas ardientes con las dos manos apretándolas tan fuerte como podías y salías de la habitación saltando sobre las puntas de los pies.

Aquella palmeta cruel regía nuestra vida. Nos pegaban por hablar en el dormitorio después de apagarse las luces, por hablar en clase, por no hacer bien los trabajos, por grabar nuestras iniciales en el pupitre, por saltar muros, por ir desaliñados, por tirar clips, por olvidar cambiarnos los zapatos por la noche, por no colgar las prendas que nos poníamos para hacer deporte y, sobre todo, por causar la menor ofensa a cualquier maestro. Dicho de otro modo, nos pegaban por hacer todo lo que era natural que hicieran unos niños como nosotros.

Así que vigilábamos lo que decíamos. Y andábamos con pies de plomo. ¡Dios mío! ¡Cómo andábamos con pies de plomo! Siempre estábamos alerta, increíblemente alerta. Adondequiera que fuéramos, caminábamos cuidadosamente, con las orejas alzadas en busca del peligro, igual que animales salvajes cruzando sigilosamente los bosques.

Aparte de los maestros, había en la escuela otro hombre que nos daba mucho miedo. Se trataba de míster Pople. Míster Pople era un sujeto barrigudo, de cara roja, que trabajaba de portero de la escuela, se encargaba de la caldera y hacía toda clase de tareas. Su poder nacía del hecho de que podía denunciarnos (y, desde luego, nos denunciaba) al director a la menor provocación. El momento de gloria de míster Pople llegaba cada mañana a las siete y media en punto, cuando se colocaba en el extremo del largo pasillo principal y «hacía sonar la campana». La campana era enorme y estaba hecha de latón, con un grueso mango de madera, y míster Pople la hacía oscilar hacia delante y hacia atrás, con el brazo extendido, de una manera muy peculiar y que sonaba tanti-tan-tan, tanti-tan-tan, tanti-tan-tan. Al sonar la campana, todos los chicos de la escuela, ciento ochenta, ocupábamos nuestros puestos en el pasillo. Nos alineábamos contra las paredes a ambos lados y nos poníamos firmes, esperando la inspección del director.

Pero por lo menos pasaban diez minutos antes de que el director apareciera en escena y durante aquel espacio de tiempo míster Pople llevaba a cabo una ceremonia tan extraordinaria que todavía hoy me cuesta trabajo creer que realmente tuviera lugar. Había en la escuela seis lavabos con las puertas numeradas del uno al seis. Míster Pople, de pie en el extremo del largo pasillo, tenía en la palma de la mano seis pequeños discos de latón, cada uno con un número, también del uno al seis. Se producía un silencio absoluto mientras sus ojos recorrían las dos filas de chicos en posición de firmes. Entonces gritaba un nombre:

–¡Arkle!

Arkle se separaba de la fila y avanzaba rápidamente por el pasillo hacia el lugar donde se encontraba míster Pople. Al llegar junto a él, éste le daba uno de los discos. Entonces Arkle se alejaba hacia los lavabos, para llegar a los cuales tenía que recorrer todo el pasillo, caminando ante los muchachos alineados en él, y luego doblar hacia la izquierda. En cuanto se perdía de vista, estaba autorizado a mirar qué número de lavabo le había tocado.

–¡Highton! –gritaba míster Pople.

Y ahora era Highton el que se apartaba de la fila, recibía el disco y se marchaba hacia los lavabos.

–¡Angel!...

–¡Williamson!...

–¡Gaunt!...

–¡Price!

De esta manera, seis chicos escogidos caprichosamente por míster Pople eran despachados a los lavabos para cumplir con su deber. Nadie les preguntaba si estaban o no preparados para hacer de vientre a las siete y media de la mañana antes de desayunar. Sencillamente se les ordenaba que lo hiciesen. Pero considerábamos un gran privilegio ser elegidos porque significaba que durante la inspección del director estaríamos tranquilamente sentados, fuera de peligro, en bendita intimidad.

A su debido tiempo el director surgía de sus alojamientos particulares y sustituía a míster Pople. Recorría lentamente un lado del pasillo, inspeccionando a cada muchacho con la mayor atención, dando cuerda a un reloj de pulsera mientras caminaba. La inspección matutina era una experiencia temible. Todos nosotros nos sentíamos aterrorizados ante los dos ojos castaños y penetrantes debajo de las cejas pobladas que recorrían lentamente nuestro cuerpo de pies a cabeza.

–Ve a cepillarte el pelo como es debido. Y que no vuelva a suceder o lo lamentarás.

–A ver esas manos. Las tienes manchadas de tinta. ¿Por qué no te las lavaste anoche?

–Llevas la corbata torcida, muchacho. Sal de la fila y vuelve a anudártela. Y esta vez hazlo bien.

–Veo barro en ese zapato. ¿Acaso no tuve que llamarte la atención por el mismo motivo la semana pasada? Ven a verme a mi estudio después del desayuno.

Y así iba transcurriendo la horrible inspección de primera hora de la mañana. Y una vez terminada, cuando el director ya se había ido y míster Pople nos conducía al comedor por clases, muchos de nosotros ya habíamos perdido el apetito y no teníamos ganas de comernos las gachas de avena llenas de grumos que nos esperaban.

Todavía tengo en mi poder los informes de la escuela que datan de aquellos días, hace ya más de cincuenta años, y los he repasado uno por uno tratando de descubrir algún indicio, alguna promesa, de que un día me dedicaría a escribir novelas y cuentos. Obviamente, la asignatura más susceptible de mostrar tales indicios era la de redacción. Pero ninguno de los informes de la escuela preparatoria, exceptuando uno, mostraban nada digno de mención. El que me llamó la atención correspondía al trimestre de Navidad de 1928. Por aquel entonces tenía yo doce años y mi profesor de inglés era míster Victor Corrado. Me acuerdo vivamente de él: un atleta alto y guapo, de pelo negro y ondulado y nariz romana (que una noche se fugaría con el ama de llaves, miss Davis, sin que jamás volviéramos a ver a ninguno de los dos). El caso es que míster Corrado era también nuestro instructor de boxeo y en aquel informe concreto, bajo el epígrafe de inglés, decía: «Véase el informe correspondiente a boxeo. Los mismos comentarios sirven para ambos casos.» De modo que miramos bajo el epígrafe de boxeo y leemos: «Demasiado lento y pesado. Sus golpes no están bien sincronizados y es fácil verlos venir.»

En aquella escuela, sólo una vez a la semana, el sábado por la mañana, cada hermosa y bendita mañana de sábado, todos los horrores desaparecían y durante dos horas gloriosas yo experimentaba algo muy próximo al éxtasis.

Por desgracia, esto no sucedió hasta que cumplí los diez años. Pero no importa. Permítanme que intente explicarles de qué se trataba.

Exactamente a las diez y media de la mañana del sábado la campana infernal de míster Pople dejaba oír su tanti-tan-tan. Era la señal para que tuviera lugar lo que sigue:

Primeramente, todos los chicos de nueve o menos años (unos setenta en total) se dirigían en el acto al espacioso patio asfaltado que quedaba detrás del edificio principal. De pie en el patio, con las piernas separadas y los brazos cruzados sobre su enorme pecho, se encontraba miss Davis, el ama de llaves. Si llovía, se esperaba que los chicos llegasen enfundados en sus impermeables. Si nevaba o soplaba alguna ventisca, debían llevar abrigo y bufanda. Y las gorras de escolar, por supuesto, que eran grises con una escarapela roja delante, debían llevarse siempre. Pero no había causa de fuerza mayor, ni tornado ni huracán ni erupción volcánica que pudiera suspender aquellos horribles paseos de dos horas que cada sábado por la mañana debían dar los niños de siete, ocho y nueve años por las ventosas explanadas de Weston-super-Mare. Paseaban en formación de cocodrilo, de dos en dos, con miss Davis caminando al lado de la columna, vestida con su falda de tweed, medias de lana y un sombrero de fieltro que con toda seguridad había sido mordisqueado por las ratas.

La otra cosa que sucedía cuando míster Pople hacía sonar la campana el sábado por la mañana era que el resto de los chicos, todos los de diez o más años (alrededor de cien en total), se dirigían inmediatamente a la sala de actos principal y se sentaban. Entonces un maestro joven que se llamaba S. K. Jopp asomaba la cabeza por la puerta y nos gritaba con tal ferocidad que las salpicaduras de saliva salían de su boca como balas del cañón de un fusil y chocaban contra los cristales de las ventanas del otro lado de la sala.

–¡Muy bien! –gritaba–. ¡Nada de hablar! ¡Nada de moverse! ¡Mirada al frente y manos sobre los pupitres!

Luego la cabeza volvía a desaparecer.

Nos quedábamos sentados, esperando. Esperábamos el rato encantador que nos constaba que íbamos a pasar al cabo de pocos instantes. Desde el exterior nos llegaba el ruido de los coches al ponerse en marcha. Todos eran antiquísimos y había que ponerlos en marcha a golpe de manubrio. (El año, no lo olviden, era alrededor de 1927-1928.) Se trataba del ritual de los sábados por la mañana. Había cinco coches en total y en ellos se apelotonaba toda la plana mayor, compuesta por catorce maestros, incluyendo no sólo el director, sino también el rubicundo míster Pople. Momentos después se alejaban en medio de una nube de humo azul y un estruendo impresionante y no se detenían hasta llegar ante un pub que, si no recuerdo mal, se llamaba El Conde Patilludo... Allí permanecían hasta justo antes del almuerzo, bebiendo cuartillo tras cuartillo de cerveza fuerte. Y dos horas y media después, a la una, los veíamos regresar, entrando cautelosamente en el comedor para almorzar, apoyándose en todas partes para no caerse.

Hasta aquí les he hablado de los maestros. Pero ¿y nosotros, la gran masa de chicos de diez, once y doce años a los que dejaban sentados en la sala de actos de una escuela de la que súbitamente había desaparecido toda persona adulta? Sabíamos exactamente, desde luego, lo que iba a suceder a continuación. Al cabo de un minuto de la partida de los maestros, oíamos que se abría la puerta principal, luego pasos en el patio y finalmente, en medio de un barullo de ropas holgadas, brazaletes tintineantes y pelo al viento, una mujer irrumpía en la sala gritando:

–¡Hola a todos! ¡Arriba esos ánimos! ¡Esto no es un funeral!

U otras palabras en tal sentido. Y la que de tal guisa entraba era mistress O’Connor.

La bendita y hermosa mistress O’Connor, con su ropa estrafalaria y su pelo gris volando en todas direcciones. Tendría unos cincuenta años, cara caballuna y dientes largos y amarillos, pero a nosotros nos parecía hermosa. No pertenecía al personal de la escuela. La contrataban en alguna parte de la ciudad para que viniese los sábados por la mañana y nos vigilase durante dos horas y media mientras los maestros empinaban el codo en el pub.

Pero mistress O’Connor no era una cuidadora de niños. Era nada menos que una maestra magnífica y muy dotada, estudiosa y amante de la literatura inglesa. Cada uno de nosotros estuvo con ella cada sábado por la mañana durante tres años (desde los diez años hasta abandonar la escuela) y durante ese tiempo abarcamos toda la historia de la literatura inglesa desde el año 597 de nuestra era hasta principios del siglo XIX.

A los novatos de la clase se les regalaba un libro delgado, de tapas azules, llamado sencillamente La tabla cronológica; contenía solamente seis páginas. Estas seis páginas las ocupaba una larguísima lista, en orden cronológico, de todos los grandes (y no tan grandes) hitos de la literatura inglesa, junto con las fechas correspondientes. Exactamente un centenar de ellos fue elegido por mistress O’Connor, y nosotros, tras señalarlos en nuestros libros, nos los aprendíamos de memoria. He aquí unos cuantos de los que todavía me acuerdo:

A.C. 597 San Agustín desembarca en Thanet y trae el cristianismo a Inglaterra.

731 La Historia eclesiástica de Beda.

1215 Firma de la Carta Magna.

1399 La visión de Piers Plowman de Langland.

1476 Claxton instala la primera imprenta en Westminster.

1478 Los cuentos de Canterbury de Chaucer.

1485 La muerte de Arturo de Mallory.

1590 La reina de las hadas de Spenser.

1623 El primer folio de Shakespeare.

1667 El paraíso perdido de Milton.

1668 Los Ensayos de Dryden.

1678 El progreso del peregrino de Bunyan.

1711 El espectador de Addison.

1719 Robinson Crusoe de Defoe.

1726 Los viajes de Gulliver de Swift.

1733 El Ensayo sobre el hombre de Pope.

1755 El Diccionario de Johnson.

1791 La Vida de Johnson de Boswell.

1833 Sartor Resartus de Carlyle.

1859 El origen de las especies de Darwin.

Entonces mistress O’Connor elegía una de las obras escogidas y se pasaba dos horas y media de la mañana del sábado hablándonos de ella. De esta manera, al cabo de tres años, con aproximadamente treinta y seis sábados en cada año académico, había cubierto las cien obras escogidas.

¡Y qué divertido y maravilloso resultaba! Tenía ese don que sólo los grandes maestros poseen: el de hacer que todo aquello de lo que nos hablaba cobrase vida ante nosotros. En dos horas y media aprendimos a amar a Langland y su Piers Plowman. El sábado siguiente le tocó a Chaucer y también aprendimos a amarle. Incluso sujetos algo difíciles como Milton y Dryden y Pope nos parecieron interesantes cuando mistress O’Connor nos habló de sus vidas y nos leyó en voz alta fragmentos de sus obras. Y el resultado de todo ello, al menos para mí, fue que a los trece años de edad era perfectamente consciente del inmenso acervo literario acumulado en Inglaterra a lo largo de los siglos. También me convertí en lector ávido e insaciable de la buena literatura.

¡Mi querida y encantadora mistress O’Connor! Quizá valiera la pena asistir a aquella espantosa escuela simplemente para experimentar el gozo de aquellos sábados por la mañana.

A los trece años dejé la escuela preparatoria y me enviaron, también como interno, a una de las famosas escuelas que en Inglaterra llaman «públicas». Desde luego, de públicas no tienen nada. Son extremadamente privadas y caras. La mía se llamaba Repton y estaba en Derbyshire. A la sazón, su director era el reverendo Geoffrey Fisher, que más adelante sería obispo de Chester, luego obispo de Londres y finalmente arzobispo de Canterbury. Durante el desempeño de este último cargo coronó a la reina Isabel II en la abadía de Westminster.

La ropa que teníamos que llevar en aquella escuela nos hacía parecer empleados de una funeraria. La chaqueta era negra, muy abierta por delante y con faldones largos por detrás, que llegaban hasta más abajo de la parte posterior de las rodillas. Los pantalones eran negros con unas rayas grises muy finas. Los zapatos eran negros. Asimismo era negro el chaleco con once botones que debíamos abrochar cada mañana. La corbata era negra. Luego había un cuello de pajarita, blanco y almidonado, y una camisa blanca.

Como remate de todo ello, como último toque de ridiculez, teníamos un sombrero de paja que debíamos llevar siempre de puertas afuera, salvo en las horas destinadas a deportes. Y, como los sombreros se reblandecían a causa de la lluvia, teníamos paraguas para el mal tiempo.

Pueden imaginarse cómo me sentía vestido de esa guisa cuando, a la edad de trece años, mi madre me acompañó a la estación de Londres donde debía tomar el tren al comenzar el primer curso. Me despidió con un beso y el tren se puso en marcha.

Como es natural, albergaba la esperanza de que mi sufrido trasero recibiría un merecido descanso en mi nueva y más adulta escuela. Pero no iba a ser así. En Repton las palizas eran más feroces y frecuentes todavía. Y no se imaginen ni por un momento que el futuro arzobispo de Canterbury ponía reparos a tan viles ejercicios. Se subía las mangas y se aplicaba a la tarea con sumo gusto. Las suyas eran las malas, las ocasiones verdaderamente aterradoras. Algunas de las tundas administradas por aquel hombre de Dios, aquel futuro jefe de la Iglesia de Inglaterra, fueron brutales. Sé a ciencia cierta que en una ocasión tuvo que sacar una jofaina llena de agua, una esponja y una toalla para que la víctima pudiera lavarse la sangre después de la sesión.

No fue cosa de risa.

Reminiscencias de la Inquisición española.

Pero lo más desagradable de todo, a mi juicio, era que a los estudiantes mayores se les permitiese azotar a sus condiscípulos. Esto ocurría cada día. Los chicos mayores (de diecisiete a dieciocho años) azotaban a los pequeños (de trece, catorce y quince años) en una ceremonia sádica que tenía lugar durante la noche cuando ya habías subido al dormitorio y te habías puesto el pijama.

–Se te reclama en el vestuario.

Con manos temblorosas te ponías la bata y las zapatillas.

Luego bajabas las escaleras dando traspiés y entrabas en la habitación grande de suelo entarimado donde la ropa de deporte se encontraba colgada en las paredes. Una única y desnuda bombilla iluminaba el lugar. Uno de los mayores, pomposo pero muy peligroso, te aguardaba en el centro de la habitación. Tenía en las manos una palmeta larga que, por lo general, se entretenía en flexionar cuando tú entrabas.

–Supongo que sabrás por qué estás aquí –solía decir.

–Pues yo...

–¡Por segundo día consecutivo has quemado mis tostadas!

Permítanme que les explique esa absurda observación. Tú eras el criadillo de aquel estudiante. Eso quería decir que tenías que servirle, y una de tus múltiples obligaciones consistía en prepararle las tostadas para el té cada día. Para preparárselas utilizabas un tenedor especial de tres púas con las que pinchabas el pan para sostenerlo sobre el fuego, primero por un lado y después por el otro. Pero el único fuego que se te permitía utilizar para tal fin era el de la chimenea de la biblioteca y a medida que se aproximaba la hora del té nunca había menos de una docena de desdichados criadillos tratando de colocarse ante la minúscula rejilla. A mí no se me daba nada bien. Generalmente colocaba el pan demasiado cerca de las llamas y se me quemaba. Mas, como no se nos permitía pedir una segunda rebanada y empezar de nuevo, lo único que podíamos hacer era rascar con un cuchillo las partes quemadas. Raramente te salía bien. Los estudiantes mayores eran expertos en detectar las tostadas rascadas. Veías a tu propio torturador sentado a la mesa, cogiendo su tostada, dándole la vuelta, examinándola atentamente como si se tratara de una pintura pequeña y valiosísima. Luego fruncía el ceño y sabías que te había tocado.

Así que ahora era de noche y estabas en el vestuario, vestido con la bata y el pijama, y aquel cuya tostada habías quemado te estaba hablando de tu crimen.

–No me gustan las tostadas quemadas.

–La acerqué demasiado al fuego. Lo siento.

–¿Qué prefieres? ¿Cuatro con la bata puesta o tres sin la bata?

–Cuatro con la bata puesta –dije.

Era tradicional hacer esta pregunta. A la víctima siempre se le daba la oportunidad de elegir. Pero mi bata estaba hecha de pelo de camello, un pelo marrón y grueso, y jamás me cupo la menor duda de que era mejor no quitármela. Ser azotado cuando sólo llevabas puesto el pijama era una experiencia muy dolorosa y casi siempre se te agrietaba la piel. Pero mi bata impedía que esto ocurriese. El estudiante lo sabía, desde luego, y, por consiguiente, cuando optabas por no quitarte la bata a cambio de recibir un azote extra, te pegaba con todas sus fuerzas. A veces daba una carrerita, tres o cuatro pasos de puntillas, para coger ímpetu y acometida, pero, de un modo u otro, era una salvajada.

En los viejos tiempos, cuando un hombre estaba a punto de ser ahorcado, el silencio caía sobre toda la prisión y los demás prisioneros permanecían sentados en sus celdas, sin hacer el menor ruido, hasta después de la ejecución. Algo muy parecido ocurría en la escuela cuando alguien recibía una azotaina. Arriba, en los dormitorios, los chicos se sentaban en sus camas, guardando silencio como muestra de solidaridad con la víctima, y a través del silencio llegaba desde el vestuario a sus oídos el golpe de cada azote al ser administrado.

Los informes de final de trimestre que conservo de aquella escuela revisten cierto interés. He aquí unos cuantos de ellos, copiados palabra por palabra de los documentos originales:

Trimestre de verano, 1930 (edad: 14 años). Redacción. «Nunca he conocido un muchacho que de forma tan persistente escriba exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Parece incapaz de ordenar sus pensamientos sobre el papel.»

Trimestre de Pascua, 1931 (edad: 15 años). Redacción. «Chapucero persistente. Vocabulario pobre, oraciones mal construidas. Me recuerda a un camello.»

Trimestre de verano, 1932 (edad: 16 años). Redacción. «Este muchacho es un discípulo indolente y analfabeto.»

Trimestre de otoño, 1932 (edad: 17 años). Redacción. «Perezoso en todo momento. Ideas limitadas.» (Y debajo de éste, el futuro arzobispo de Canterbury había escrito con tinta roja: «Debe corregir los defectos que se indican en esta hoja.»)

No es de extrañar que en aquel tiempo jamás se me ocurriera la idea de ser escritor.

Cuando dejé la escuela a la edad de dieciocho años, en 1934, rechacé la oferta de mi madre (mi padre murió cuando yo tenía tres años) de mandarme a la universidad. A menos que uno quisiera ser médico, abogado, científico, ingeniero o dedicarse a alguna otra profesión liberal, no tenía sentido malgastar tres o cuatro años en Oxford o Cambridge. Todavía pienso igual. En vez de ello, sentía el deseo apasionado de irme al extranjero, de viajar, de ver tierras lejanas. En aquellos tiempos apenas había aviones comerciales, por lo que un viaje a África o al Extremo Oriente duraba varias semanas.

Así pues, acepté un empleo en lo que se denominaba el Departamento Oriental de la Shell Oil Company, donde me prometieron que, tras dos o tres años de preparación en Inglaterra, me enviarían a un país lejano.

–¿A cuál? –pregunté.

–¿Quién sabe? –me contestó el hombre–. Depende de dónde haya una vacante cuando llegue usted al primer lugar de la lista. Podría ser Egipto o China o la India o casi cualquier otra parte del mundo.

Me pareció divertido. Lo fue. Cuando me tocó el turno de ser destinado al extranjero, tres años más tarde, me dijeron que iría al África Oriental. Encargué trajes tropicales y mi madre me ayudó a preparar el baúl. Mi período de servicio sería de tres años en África y luego disfrutaría de un permiso de seis meses en Inglaterra. Tenía entonces veintiún años y estaba a punto de partir hacia lugares lejanos. Estaba entusiasmado. Me embarqué en Londres y el buque zarpó.

Aquella travesía duró dos semanas y media. Cruzamos el golfo de Vizcaya e hicimos escala en Gibraltar. Luego pusimos proa hacia el extremo inferior del Mediterráneo pasando por Malta, Nápoles y Port Said. Cruzamos el canal de Suez, bajamos por el mar Rojo, haciendo escala en Port Sudan y luego en Adén. Resultó tremendamente excitante. Por primera vez vi grandes desiertos de arena y soldados árabes montados en camellos, y palmeras con dátiles, y peces voladores, y miles y miles de otras cosas maravillosas. Finalmente llegamos a Mombasa, en Kenia.

En Mombasa un hombre de la Shell Company subió a bordo y me dijo que debía transbordar a un pequeño barco costero que me llevaría a Dar es Salaam, la capital de Tanganika (la actual Tanzania). Así que a Dar es Salaam me fui, haciendo escala en Zanzíbar.

Durante los dos años siguientes trabajé para la Shell en Tanzania; mi oficina central estaba en Dar es Salaam. Era una vida fantástica. El calor era intenso, pero ¿a quién le importaba? Nuestra indumentaria consistía en pantalones cortos de color caqui, camisa con el cuello desabrochado y un salacot en la cabeza. Aprendí a hablar swahili. Viajaba por el interior del país, visitando minas de diamantes, plantaciones de sisal, minas de oro y todo lo demás.

Había jirafas, elefantes, cebras, leones y antílopes por todas partes, y también serpientes, incluyendo la mamba negra, que es la única serpiente del mundo que te persigue si te ve. Y si te atrapa y te pica, ya puedes empezar a rezar tus plegarias. Aprendí a volver las botas boca abajo y sacudirlas antes de ponérmelas por si había algún escorpión dentro y, al igual que todo quisque, pillé la malaria y me pasé tres días con más de cuarenta grados de temperatura.

En septiembre de 1939 se hizo evidente que iba a haber guerra con la Alemania de Hitler. Tanganika, que hacía sólo veinte años se llamaba África Oriental Alemana, seguía llena de alemanes. Estaban por todas partes. Eran propietarios de tiendas, minas y plantaciones por todo el país. En cuanto estallase la guerra, habría que reunirlos a todos para ponerlos a buen recaudo. Pero en Tanganika apenas teníamos ejército, sólo unos cuantos soldados indígenas, llamados áscaris, y un puñado de oficiales. Así que a todos los civiles nos hicieron reservistas especiales. Me dieron un brazalete y me pusieron al mando de veinte áscaris. Mi pequeña tropa y yo recibimos la orden de bloquear la carretera que salía de Tanganika por el sur y penetraba en el África Oriental Portuguesa, que era territorio neutral. Se trataba de una misión importante, ya que la mayoría de los alemanes intentaría fugarse por allí cuando se declarara la guerra.

Fue emocionante jugar a soldados así. Me llevé a mi feliz pandilla armada con fusiles y una ametralladora e instalamos un control en un punto en que la carretera atravesaba una espesa jungla, a unos dieciséis kilómetros de la ciudad. Disponíamos de un teléfono de campaña para comunicarnos con el cuartel general y a través de él nos avisarían en cuanto se declarase la guerra. Nos quedamos esperando. Esperamos durante tres días. Por la noche, por todas partes de la jungla que nos rodeaba surgía el sonido de los tambores de los indígenas con sus ritmos extraños e hipnóticos. Una vez, ya de noche, me interné en la jungla y me encontré con unos cincuenta nativos acuclillados en círculo alrededor de una hoguera. Uno de ellos tocaba el tambor. Algunos bailaban en torno a la hoguera. El resto bebía algo utilizando cáscaras de coco a modo de vasos. Me acogieron de buen grado en su círculo. Eran gente encantadora. Yo les hablaba en su propia lengua. Me dieron una cáscara llena de un líquido espeso, gris y embriagador, hecho con maíz fermentado. Si mal no recuerdo, lo llamaban pomba. Me lo bebí. Era horrible.

Al día siguiente el teléfono sonó después de comer y una voz dijo:

–Estamos en guerra con Alemania.

A los pocos minutos, muy lejos de donde estábamos, vimos aparecer una columna de coches que levantaba una gran polvareda y venía hacia nosotros, tratando de llegar al territorio neutral del África Oriental Portuguesa; corrían tanto como podían.

«Ajá», pensé, «Vamos a librar una batallita.»

Así que llamé a mis veinte áscaris y les dije que se preparasen. Pero no hubo ninguna batalla. Los alemanes, que al fin y al cabo no eran más que civiles y gente de ciudad, vieron nuestra ametralladora y nuestros fusiles y se entregaron rápidamente. Al cabo de una hora teníamos un par de centenares de ellos en nuestro poder. Me dieron bastante lástima. A muchos los conocía personalmente, como era el caso de Willy Hink, el relojero, y Herman Schneider, propietario de la fábrica de soda. Su único delito era ser alemanes. Pero estábamos en guerra y, al refrescar la tarde, los llevamos de nuevo a Dar es Salaam, donde fueron internados en un campo inmenso rodeado de alambre espinoso.

Al día siguiente subí a mi viejo coche y me fui al norte, camino de Nairobi, en Kenia, para alistarme en la RAF. Fue un viaje duro y tardé cuatro días en llegar. Caminos accidentados en medio de la jungla, ríos caudalosos que obligaban a meter el coche en una balsa que un hombre apostado en la orilla movía por medio de una soga, serpientes largas y verdes que cruzaban la carretera por delante del coche. (NOTA: No traten jamás de arrollar una serpiente, ya que puede salir volando y caer dentro de su coche descapotable. Ha ocurrido muchas veces.) De noche dormía dentro del automóvil. Pasé por el pie del bello monte Kilimanjaro, que llevaba un sombrero de nieve sobre la cabeza. Crucé el país de los masái, donde los hombres bebían sangre de vaca y cada uno de ellos parecía tener más de dos metros de estatura. Estuve a punto de chocar con una jirafa en la llanura de Serengueti. Pero finalmente llegué sano y salvo a Nairobi y me presenté en el cuartel general de la RAF en el aeropuerto.

Durante seis meses nos entrenaron a bordo de unos pequeños aeroplanos llamados Tiger Moths, y aquellos días también fueron gloriosos. Sobrevolamos toda Kenia en nuestros diminutos Tiger Moths. Vimos grandes manadas de elefantes. Vimos los flamencos rosados del lago Nakuru. Vimos todo lo que había que ver en aquel magnífico país. Y a menudo, antes de poder despegar, teníamos que ahuyentar las cebras del campo de aviación. Éramos veinte los que nos estábamos entrenando para ser pilotos allí en Nairobi. Diecisiete de aquellos veinte murieron durante la guerra.

De Nairobi nos enviaron a Iraq, a una desolada base de las fuerzas aéreas cerca de Bagdad, donde debíamos ultimar nuestro entrenamiento. El lugar se llamaba Habbaniya y por las tardes hacía tanto calor (cincuenta y cinco grados a la sombra), que no se nos permitía salir de nuestros barracones. Nos quedábamos echados en las literas, sudando. Los más infortunados pillaron una insolación y tuvieron que pasar varios días en el hospital, envueltos en hielo. Esto los mataba o los salvaba, según. Había un cincuenta por ciento de probabilidades. En Habbaniya nos enseñaron a pilotar aviones más potentes y dotados de ametralladoras, con los que practicábamos contra blancos arrastrados por otros aviones o situados en tierra.

Finalmente nuestro entrenamiento terminó y nos enviaron a Egipto, a luchar contra los italianos en el desierto occidental de Libia. Me uní al escuadrón 80, compuesto por aparatos de caza. Al principio disponíamos solamente de unos biplanos antiquísimos de una sola plaza llamados Gloster Gladiators. Las dos ametralladoras del Gladiator iban montadas una a cada lado del motor y, créanlo o no, disparaban las balas a través de la hélice. Las ametralladoras estaban sincronizadas de algún modo con el árbol de la hélice de modo que en teoría las balas no daban en las paletas de la hélice cuando ésta giraba. Pero, como pueden suponer, aquel complicado mecanismo se averiaba con frecuencia y el pobre piloto, en vez de derribar al enemigo, se arrancaba su propia hélice.

Yo mismo fui derribado a bordo de un Gladiator que se estrelló muy hacia el interior del desierto libio, entre las líneas enemigas. El aparato se incendió, pero conseguí salir de él, y finalmente fui rescatado y devuelto a lugar seguro por nuestros propios soldados, que se arrastraron por la arena al amparo de la oscuridad.

A causa del incidente me pasé seis meses en un hospital de Alejandría con el cráneo fracturado y múltiples quemaduras. Cuando salí del hospital, en abril de 1941, mi escuadrilla había sido trasladada a Grecia para combatir contra los alemanes, que estaban invadiendo el país por el norte. Me dieron un Hurricane y me dijeron que volase de Egipto a Grecia para reunirme con mi escuadrilla. Ahora bien, un caza Hurricane no se parecía nada a un viejo Gladiator. Tenía ocho ametralladoras Browning, cuatro en cada ala, y las ocho disparaban simultáneamente cuando apretabas el pequeño botón que había en tu palanca de mando. Era un avión magnífico, pero su autonomía de vuelo alcanzaba sólo dos horas. El viaje a Grecia, sin escalas, era de cerca de cinco horas, siempre volando sobre el mar. Instalaron entonces depósitos extra de combustible en las alas. Dijeron que lo conseguiría. Al final resultó que sí. Pero sólo por poco. Cuando mides uno noventa y cinco de estatura, como en mi caso, no es ninguna broma pasarse cinco horas agazapado en una minúscula cabina.

En Grecia la RAF tenía en total unos dieciocho Hurricanes. Los alemanes disponían por lo menos de un millar de aeroplanos. Lo pasamos mal. Nos expulsaron de nuestro aeródromo de las afueras de Atenas (Elevsis) y durante un tiempo despegábamos de una pista de aterrizaje pequeña y secreta situada más hacia el oeste (Megara). Los alemanes no tardaron en localizarla y hacerla saltar en pedazos, de modo que, con los pocos aparatos que nos quedaban, huimos a un diminuto campo (Argos) que se encontraba en pleno sur de Grecia; allí escondíamos nuestros Hurricanes bajo los olivos cuando no estábamos volando.

Pero aquello no podía durar mucho. Pronto nos quedaron solamente cinco Hurricanes y no muchos pilotos con vida. Los cinco aeroplanos volaron hasta la isla de Creta. Los alemanes capturaron Creta. Algunos escapamos. Yo fui uno de los afortunados. Al final me encontré de nuevo en Egipto. La escuadrilla fue reconstituida y reequipada con Hurricanes. Nos mandaron a Haifa, que a la sazón estaba en Palestina (actualmente en Israel), donde volvimos a combatir contra los alemanes y los franceses de Vichy en el Líbano y Siria.

En aquel punto las heridas que había sufrido en la cabeza pudieron conmigo. Fuertes dolores de cabeza me impidieron seguir volando. Fui declarado inútil para el servicio activo y enviado de vuelta a Inglaterra en un transporte de tropas que hizo la travesía Suez-Durban-Ciudad del Cabo-Lagos-Liverpool, perseguido por submarinos alemanes en el Atlántico y bombardeado a diario por aparatos Focke-Wulf de largo alcance durante la última semana del viaje.

Me había pasado cuatro años lejos de casa. Mi madre, que había perdido su hogar en Kent durante la batalla de Inglaterra y ahora vivía en una casita con techo de paja en Buckinghamshire, se alegró de verme. También se alegraron mis cuatro hermanas y mi hermano. Me habían concedido un mes de permiso. De pronto un día me comunicaron que me habían destinado a Washington, la capital de los Estados Unidos, en calidad de agregado aéreo adjunto. Corría el mes de enero de 1942 y un mes antes los japoneses habían bombardeado la flota americana en Pearl Harbour. Así que ahora los Estados Unidos también estaban en guerra.

Tenía veintiséis años cuando llegué a Washington y todavía no se me había metido en la cabeza la idea de ser escritor.

Durante la mañana del tercer día después de mi llegada, me encontraba sentado en mi nuevo despacho de la embajada británica, preguntándome qué demonios se suponía que tenía que hacer, cuando llamaron a mi puerta.

–Adelante.

Un hombre muy bajito que usaba gafas de gruesos cristales y montura de acero entró tímidamente en la habitación.

–Perdone que le moleste –dijo.

–No me molesta en absoluto –contesté–. No estoy haciendo nada.

Se quedó de pie ante mí, con aspecto de sentirse muy incómodo y desplazado. Pensé que tal vez iba a pedirme un empleo.

–Me llamo Forester –dijo–. C. S. Forester.

Por poco me caigo de la silla.

–¿Bromea? –dije.

–No –contestó, sonriendo–. Ése soy yo.

Y lo era. Era el gran escritor en persona, el creador del capitán Hornblower y el mejor narrador de cuentos sobre el mar desde Joseph Conrad. Le dije que tomara asiento.

–Mire –dijo–, soy demasiado viejo para la guerra. Ahora vivo en este país. Lo único que puedo hacer para ayudar es escribir cosas acerca de Inglaterra para los periódicos y revistas americanos. Necesitamos toda la ayuda que América pueda prestarnos. Una revista llamada Saturday Evening Post publicará todas las historias que escriba yo. Tengo un contrato con ella. Y he venido a verle pensando que quizá tenga usted una buena historia que contarme. Me refiero a una historia sobre su experiencia como aviador.

–No más de la que podrían contarle miles de otros pilotos –dije–. Hay montones de pilotos que han derribado muchos más aviones que yo.

–No se trata de eso –dijo Forester–. Ahora está usted en América y, dado que, como dicen aquí, ha «estado en combate», es usted una rara avis en esta orilla del Atlántico. No olvide que ellos acaban de entrar en guerra.

–¿Qué quiere que haga? –pregunté.

–Venga a almorzar conmigo –dijo–. Y mientras comemos puede contármelo todo. Cuénteme su aventura más emocionante y yo la escribiré para el Saturday Evening Post. Todo ayuda.

Me sentía emocionado. Era la primera vez que hablaba con un escritor famoso. Le examiné atentamente mientras permaneció sentado en mi despacho. Lo que más asombrado me dejó fue que su aspecto resultara tan corriente. No había nada insólito en su persona. Su rostro, su conversación, sus ojos tras las gafas, incluso su atuendo eran de lo más normales. Y, pese a ello, me hallaba ante un escritor de historias que era famoso en todo el mundo. Sus libros los habían leído millones de personas. Yo esperaba que de su cabeza surgieran chispas o, al menos, que llevase una capa verde y larga y un sombrero deformado de anchas alas.

Pero no. Y fue entonces cuando por primera vez empecé a darme cuenta de que en un escritor que cultive la ficción hay dos vertientes claramente diferenciadas entre sí. En primer lugar, está la cara que muestra al público, la de una persona corriente como cualquier otra, una persona que hace cosas corrientes y habla un lenguaje corriente. En segundo lugar, está la vertiente secreta que aflora a la superficie sólo cuando ha cerrado la puerta de su estudio y se encuentra completamente solo. Es entonces cuando entra en un mundo totalmente distinto, un mundo en el que su imaginación se impone a todo lo demás y él se encuentra viviendo realmente en los lugares sobre los que escribe en aquel momento. Yo mismo, si quieren saberlo, caigo en una especie de trance y todo cuanto me rodea desaparece. Sólo veo la punta de mi lápiz moviéndose sobre el papel y muy a menudo pasan dos horas como si fueran un par de segundos.

–Venga conmigo –dijo C. S. Forester–. Vamos a almorzar. Por lo que veo, no tiene usted nada más que hacer.

Al salir de la embajada al lado de aquel gran hombre, me sentía agitadísimo. Había leído todas las novelas protagonizadas por Hornblower y casi todo lo que había escrito Forester. Tenía, y sigo teniendo, una gran afición por los libros que tratan del mar. Había leído todos los de Conrad y todos los de aquel otro espléndido escritor del mar que había sido el capitán Marryat (El guardiamarina Easy, De grumete a almirante, etcétera), y he aquí que ahora estaba a punto de almorzar con alguien que, a mi juicio, era estupendo también.

Me llevó a un restaurante francés, pequeño y caro, que había cerca del Mayflower Hotel de Washington. Encargó un almuerzo suntuoso, luego sacó un cuaderno de notas y un lápiz (los bolígrafos aún no habían sido inventados en 1942) y los colocó sobre el mantel.

–Vamos a ver –dijo–, hábleme de la cosa más excitante, aterradora o peligrosa que le ocurrió cuando pilotaba aviones de caza.

Traté de empezar. Empecé a contarle lo que me ocurrió cuando me derribaron en el desierto occidental y mi aparato se incendió.

La camarera nos trajo dos platos de salmón ahumado. Mientras tratábamos de comérnoslo, yo intentaba hablar y Forester intentaba tomar notas.

El plato principal consistía en pato asado con verduras y patatas y una salsa espesa y sabrosa. Era un plato que exigía toda la atención del comensal además de sus dos manos. Empecé a perder el hilo de mi propia narración. Cada dos por tres, Forester dejaba el lápiz para coger el tenedor y viceversa. Las cosas no iban bien. Además, nunca he tenido facilidad para contar historias en voz alta.

–Mire –dije–. Si quiere, trataré de escribir lo que me ocurrió y se lo mandaré. Luego usted podrá reescribirlo como es debido. ¿No le parece que así sería más fácil? Podría hacerlo esta misma noche.

Aquél, aunque no lo supe entonces, fue el momento que cambió mi vida.

–¡Espléndida idea! –dijo Forester–. Entonces ya puedo guardarme esta estúpida libreta y disfrutar del almuerzo. ¿De veras no le importaría hacer eso por mí?

–No me importaría ni pizca –dije–. Pero no debe esperar que lo que escriba esté bien. Me limitaré a poner los hechos por escrito.

–No se preocupe –dijo–. Mientras escriba los hechos, yo podré escribir la historia. Pero, por favor –añadió–, ponga muchos detalles. Eso es lo que cuenta en nuestra profesión, los detalles insignificantes, como, por ejemplo, que se le había roto el cordón del zapato izquierdo, o que una mosca se posó en el borde de su copa durante el almuerzo o que el hombre con quien estaba hablando tenía un diente partido. Trate de recordar todo lo que le sea posible.

–Haré lo que pueda –dije.

Me dio una dirección adonde podía mandar la historia y luego nos olvidamos del asunto y terminamos el almuerzo tranquilamente. Pero míster Forester no era un gran conversador. Ciertamente no sabía conversar tan bien como escribía y, aunque era amable y educado, de su cabeza no surgió ninguna chispa, y lo mismo podría haber estado hablando con un inteligente abogado o un corredor de bolsa.

Aquella noche, en la casita que ocupaba yo solo en un barrio periférico de Washington, me senté y escribí mi historia. Empecé alrededor de las siete y terminé a medianoche. Recuerdo que me tomé una copa de coñac portugués para darme ánimos. Por primera vez en mi vida quedé totalmente absorto en lo que estaba haciendo. Me remonté en el tiempo y una vez más me encontré en el abrasador desierto de Libia, con arena blanca bajo mis pies, subiendo a la cabina del viejo Gladiator, sujetándome el cinturón de seguridad, poniendo el motor en marcha y disponiéndome a despegar. Resultaba pasmoso ver cómo todo volvía a mí con absoluta claridad. Trasladarlo al papel no fue difícil. La historia parecía contarse por sí sola y la mano que sostenía el lápiz se movía velozmente de un lado a otro del papel. Simplemente para divertirme, cuando terminé le puse título a la historia. La llamé «Pan comido».1

Al día siguiente alguien de la embajada me la pasó a máquina y se la envié a míster Forester. Luego me olvidé por completo de ella.

Exactamente dos semanas después recibí la contestación del gran hombre. Decía:

Querido RD: Se suponía que me daría notas y no una historia acabada. Estoy desconcertado. Su narración es maravillosa. Es la obra de un escritor dotado. No he tocado ni una sola palabra. La envié inmediatamente, a nombre de usted, a mi agente, Harold Matson, pidiéndole que la ofreciera al Saturday Evening Post con mi recomendación personal. Le alegrará saber que el Post la aceptó inmediatamente y ha pagado mil dólares. La comisión de míster Matson es del diez por ciento. Le adjunto su cheque por el importe de novecientos dólares. Es todo suyo. Como verá por la carta de míster Matson, que también le adjunto, el Post pregunta si querría usted escribir más historias para ellos. Yo espero que así sea. ¿Sabía que era usted escritor? Con mis mejores deseos y felicitaciones,

C. S. FORESTER

«¡Caramba!», pensé. «¡Válgame el cielo! ¡Novecientos dólares! ¡Y van a publicarla! Pero sin duda la cosa no puede ser tan fácil, ¿no?»

Por extraño que parezca, lo era.

La siguiente historia que escribí era pura ficción. La inventé yo mismo. No me pregunten por qué. Y míster Matson también la vendió. Allí en Washington, durante los dos años siguientes, trabajando en casa al volver del trabajo, escribí once relatos. Todos fueron vendidos a revistas americanas y más tarde aparecieron en un librito titulado Over to you.

A principios de aquel período también probé a escribir una historia para niños. Se titulaba «The Gremlins» (duendecillos), y creo que fue la primera vez que se utilizaba dicha palabra. En mi historia los gremlins eran unos hombrecillos que vivían en los cazas y bombarderos de la RAF, y eran ellos, no el enemigo, los responsables de todos los balazos, motores incendiados y derribos que se producían durante los combates. Los gremlins tenían unas esposas llamadas fifinellas e hijos llamados widgets, y aunque la historia en sí dejaba ver claramente que era la obra de un escritor sin experiencia, fue adquirida por Walt Disney, que decidió transformarla en una película de dibujos animados de larga duración. Pero primero fue publicada en Cosmopolitan Magazine con las ilustraciones en color de Disney (diciembre de 1942) y a partir de aquel momento la noticia de los gremlins se extendió rápidamente por toda la RAF y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, de modo que los hombrecillos en cuestión se convirtieron en una especie de leyenda.

Gracias a los gremlins me concedieron tres meses de permiso en la embajada de Washington y me fui corriendo a Hollywood. Allí me alojé a expensas de Disney en un lujoso hotel de Beverly Hills y me proporcionaron un automóvil grande y reluciente para ir de un lado a otro. Cada día trabajaba con el gran Disney en sus estudios de Burbank, bosquejando la trama de la película. Me lo pasé bomba. Por aquel entonces sólo tenía veintiséis años. Asistía a las reuniones que se celebraban en el inmenso despacho de Disney para tratar del argumento de la película, donde cada palabra que se pronunciaba, cada sugerencia que se hacía, era anotada por una estenógrafa y pasada a máquina después. Me dedicaba a deambular por las salas donde trabajaban los animadores dotados y turbulentos, los hombres que ya habían creado Blancanieves, Dumbo, Bambi y otras películas maravillosas; en aquel tiempo, mientras aquellos artistas locos hicieran su trabajo, a Disney no le importaba a qué hora se presentaban en el estudio ni cómo se portaban.

Al terminar mi permiso, regresé a Washington y los dejé trabajando en lo suyo.

Mi historia sobre los gremlins fue publicada como libro para niños en Nueva York y Londres, llena de ilustraciones en color de Disney y, por supuesto, bajo el título The Gremlins. Actualmente los ejemplares que existen de aquella edición son muy escasos y difíciles de encontrar. Yo mismo tengo solamente uno. La película, además, nunca llegó a terminarse. Tengo la impresión de que en realidad a Disney no acababa de gustarle aquella fantasía en concreto. Allí en Hollywood se encontraba muy lejos de la gran guerra aérea que se estaba librando en Europa. Además, era una historia sobre la Royal Air Force y no acerca de sus propios compatriotas, y creo que eso aumentaba su perplejidad. De modo que acabó perdiendo interés por ella y dejó correr todo el asunto.

Mi librito sobre los gremlins fue la causa de que me sucediera otra cosa extraordinaria durante mi estancia en Washington durante la guerra. Eleanor Roosevelt se lo leyó a sus nietos en la Casa Blanca y, por lo visto, se sintió muy impresionada. Recibí una invitación para cenar con ella y el presidente. Fui temblando de pies a cabeza a causa de los nervios. Pasamos una velada espléndida y volvieron a invitarme. Luego mistress Roosevelt empezó a invitarme a pasar los fines de semana en Hyde Park, la casa de campo del presidente. Allí, créanlo o no, pasé muchos ratos a solas con Franklin Roosevelt durante sus horas de asueto. Me sentaba mientras él preparaba los martinis antes del almuerzo del domingo y me decía cosas como:

–Acabo de recibir un telegrama interesante de míster Churchill.

Entonces me contaba lo que decía el mensaje, quizás algo sobre nuevos planes para bombardear Alemania o hundir submarinos, y yo hacía todo lo posible para parecer tranquilo y despreocupado, aunque en realidad temblaba al pensar que el hombre más poderoso del mundo me estaba confiando aquellos tremendos secretos. A veces me paseaba por la finca en su coche, creo que era un Ford antiguo, adaptado especialmente para sus piernas paralizadas. No tenía pedales. Todos los controles los accionaba con la mano. Los hombres del servicio secreto que le escoltaban lo alzaban en brazos de la silla de ruedas y lo sentaban en el asiento del conductor, luego él les hacía una señal con la mano para que nos dejasen y nos poníamos en marcha, circulando a velocidades espeluznantes por los angostos caminos.

Un domingo, durante el almuerzo en Hyde Park, Franklin Roosevelt contó una historia que impresionó a los invitados allí reunidos. Éramos unas catorce personas sentadas a ambos lados de la larga mesa del comedor, incluyendo la princesa Marta de Noruega y varios miembros del gabinete. Estábamos comiendo un pescado blanco bastante insípido cubierto con una salsa espesa y gris. De pronto el presidente me señaló con un dedo y dijo:

–Tenemos un inglés aquí. Permítanme que les cuente lo que le pasó a otro inglés, un representante del rey, que se encontraba en Washington allá por 1827. –Nos dijo el nombre del inglés, pero se me ha olvidado. Luego prosiguió–: Durante su estancia aquí, ese hombre murió y los británicos, por alguna razón, insistieron en que su cadáver fuese enviado a Inglaterra para enterrarlo allí. Ahora bien, la única forma de hacer eso en aquellos tiempos era conservándolo en alcohol, de manera que metieron el cadáver en un barril de ron. El barril fue amarrado al mástil de una goleta y ésta zarpó rumbo a Inglaterra. Llevaban unas cuatro semanas en el mar cuando el capitán de la goleta notó que del barril salía un hedor terrible. Al final el hedor se hizo tan espantoso que tuvieron que cortar las amarras del barril y arrojarlo por la borda. Pero ¿saben ustedes por qué olía tan mal? –preguntó el presidente, dirigiendo a sus invitados aquella famosa sonrisa que iba de oreja a oreja–. Les diré exactamente por qué. Algunos de los marinos habían hecho un agujero en el fondo del barril y le habían puesto un tapón. Luego, por las noches, se habían estado sirviendo un poco de ron. Y una vez se lo hubieron bebido todo, empezó el problema.

Franklin Roosevelt soltó una gran carcajada. Varias de las mujeres que estaban sentadas a la mesa se pusieron muy pálidas y vi que discretamente apartaban sus platos de pescado blanco hervido.

Todas las historias que escribí en aquellos primeros tiempos eran ficticias excepto la primera, es decir, la que escribí para C. S. Forester. Las historias reales, o sea las que tratan de cosas que han ocurrido realmente, no me interesan. Lo que menos me gusta es escribir sobre mis propias experiencias. Y eso explica por qué esta historia es tan pobre en detalles. Hubiese podido describir fácilmente cómo era entrar en combate con los cazas alemanes a cuatro mil quinientos metros sobre el Partenón de Atenas, o la emoción que sentías al dar caza a un Junkers 88 entre los picos de las montañas del norte de Grecia, pero no quiero hacerlo. Para mí el placer de escribir nace de inventar historias. Aparte de la historia para Forester, creo que en toda mi vida sólo he escrito otra historia real. Y si la escribí fue sólo porque el asunto resultaba tan cautivador que no pude resistirme. La historia se titula «El tesoro de Mildenhall» y se incluye en el presente libro.

De modo que ya lo saben. Así me hice escritor. De no haber tenido la suerte de conocer a míster Forester, probablemente nunca habría ocurrido.

Ahora, transcurridos más de treinta años, sigo afanándome en ello. Para mí lo más difícil e importante de escribir historias inventadas consiste en encontrar el argumento. Los argumentos buenos y originales son difíciles de encontrar. Nunca sabes cuándo una idea preciosa aparecerá súbitamente en tu cerebro, pero, ¡caramba!, cuando se presenta, la coges con las dos manos y no la sueltas por nada del mundo. El truco consiste en escribirla inmediatamente, de lo contrario se te olvidará. Un buen argumento es como un sueño. Si no escribes tu sueño al despertar, lo más probable es que lo olvides y nunca vuelvas a recordarlo.

Así que cuando una idea para una historia penetra en mi mente, voy corriendo a buscar un lápiz normal, o un lápiz de color, o una barrita de carmín, cualquier cosa que escriba, y anoto unas cuantas palabras que más tarde me recuerden la idea. Con frecuencia basta una sola palabra. Una vez iba solo en coche por una carretera rural y se me ocurrió la idea de una historia sobre alguien que se quedaba atascado en un ascensor entre dos pisos de una casa vacía. En el coche no tenía nada con que escribir. Así que paré el motor y me apeé. La parte posterior del coche estaba cubierta de polvo. Con un dedo escribí en el polvo una sola palabra: ASCENSOR. Con eso fue suficiente. En cuanto llegué a casa me fui directamente a mi estudio y escribí la idea en una vieja libreta escolar de tapas rojas que lleva el título de «Relatos».

Tengo esa libreta desde que hice los primeros intentos de escribir en serio. La libreta tiene noventa y ocho páginas. Las he contado. Y casi todas ellas aparecen llenas por ambas caras, llenas de ideas para una historia. Muchas de ellas no sirven. Pero prácticamente todas las historias y cuentos infantiles que he escrito empezaron en forma de nota de tres o cuatro líneas en ese volumen pequeño y gastado de tapas rojas. Por ejemplo:

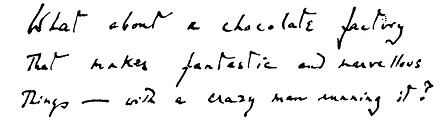

[¿Qué tal una fábrica de chocolate que hace cosas fantásticas y maravillosas... dirigida por un loco?]

Esto se convirtió en Charlie y la fábrica de chocolate.

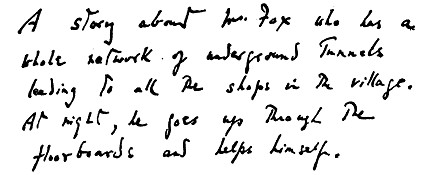

[Una historia sobre el señor Zorro, que tiene una red de túneles bajo tierra que conducen a todas las tiendas del pueblo. De noche sale de entre las tablas del suelo y coge lo que le apetece.]

El Superzorro.

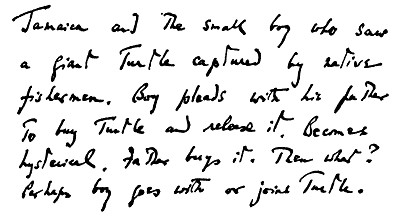

[Jamaica y el chico que vio una tortuga gigantesca capturada por pescadores nativos. El chico ruega a su padre que compre la tortuga y la suelte. Se pone histérico. El padre la compra. Luego, ¿qué? Quizás el chico se va con la tortuga o se reúne con ella después.]

«El chico que hablaba con los animales».

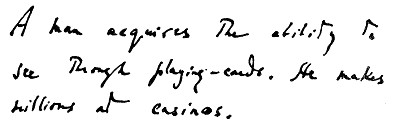

[Un hombre adquiere la habilidad de ver a través de los naipes. Gana millones en los casinos.]

Esto se convirtió en «La maravillosa historia de Henry Sugar».

A veces estas notas garrapateadas deprisa y corriendo se quedan sin utilizar en la libreta durante cinco e incluso diez años. Pero las que son prometedoras siempre acaban siendo utilizadas. Y si no demuestran nada más, creo que sí indican qué delgados son los hilos con que en última instancia se tejen los cuentos infantiles o las narraciones cortas. La historia crece y se ensancha a medida que la escribes. Las mejores partes de la misma se te ocurren ante el escritorio. Pero no puedes empezar a escribir esa historia a menos que tengas los principios de un argumento. Sin mi libretita, me sentiría totalmente desamparado.