CAPÍTULO DOS

EN LA OSCURIDAD

Los cascos de Tormenta iban dejando un rastro entre la nieve.

—¡Parece un mundo diferente! —dijo Elena. Su aliento formaba nubes blancas en el aire—. ¡Y hace tanto frío!

Tom detuvo a Tormenta para ponerse los abrigos de piel que llevaban en las alforjas. Plata, con su grueso pelaje, parecía que no notaba el frío y corría animadamente por la nieve.

Siguieron trotando y pronto desapareció el camino. Ahora estaban cruzando un desierto. Las ráfagas de aire helado atravesaban el camino y Tom sentía que se le entumecía la cara del frío.

—No sé cuánto tiempo vamos a resistir aquí —dijo.

Los glaciares montañosos se alzaban ante ellos y Tom dirigió a Tormenta hacia su sombra para resguardarse del viento. La nieve no era como la de Avantia. Los copos de nieve brillaban como el cristal, y él tenía que entrecerrar los ojos para protegerse del brillo del sol. Plata trotaba entre la nieve y se detenía de vez en cuando para sacudírsela de su grueso pelaje.

Tom consultaba el amuleto cada cien metros. «Si nos perdemos aquí —pensó—, nunca encontraremos el camino de vuelta. Y jamás conseguiré liberar a Koldo.»

Volvió a mirar el amuleto y comprobó que se estaban acercando a la báscula. Estaba dentro de una cueva con forma de luna creciente. En el mapa se veían dos entradas, una a cada extremo.

Con un poco de suerte, eso significaba que podrían atravesar la cueva sin tener que dar marcha atrás. Tom sabía que si no encontraba la báscula, no se podría enfrentar a Koldo, y liberar a la Fiera significaba estar un paso más cerca para poder ayudar a Freya y que consiguiera liberarse de Velmal.

«Si es que puede liberarse», pensó seriamente.

La primera entrada de la cueva apareció en un lado del glaciar que tenían enfrente. Se veía claramente un agujero negro en la vasta explanada blanca. Tom y Elena se bajaron del lomo de Tormenta.

—La otra entrada debe de estar escondida en el otro lado del glaciar —dijo Elena.

—Los animales no pueden venir con nosotros —dijo Tom mientras las nubes de su aliento se congelaban en el aire—. A Tormenta le resultaría muy difícil subir por esa cuesta de hielo. Tenemos que entrar y salir de la cueva rápidamente. —Vio que las puntas del pelo de Elena estaban cubiertas de escarcha—. Pero hace demasiado frío para dejarlos aquí fuera.

—Sé lo que tengo que hacer —dijo Elena con un brillo en los ojos. Le quitó las riendas a Tormenta y las ató holgadamente alrededor del pecho y las patas delanteras de Plata, como si fuera un arnés. Después pegó un silbido y Plata empezó a caminar haciendo círculos con Tormenta detrás.

—Eso los mantendrá en calor —dijo Elena.

Tom sonrió al ver la astucia de su amiga.

—Vamos —dijo—. Tenemos que darnos prisa.

Subieron por la cuesta hasta la entrada de la cueva, resbalando y sujetándose uno al otro para no caerse. A Tom le costaba trabajo sujetarse con la mano herida, y Elena lo ayudó a subir hasta la cueva. Se asomaron al interior oscuro, donde el aire parecía más frío todavía. Notaron un extraño olor a animal. Al cabo de un rato, Tom consiguió que se le acostumbraran los ojos a la penumbra y sintió una punzada de miedo. La entrada era estrecha y bordeada por rocas afiladas.

—Mira —susurró Elena señalando al suelo. Había un charco poco profundo en el que flotaban unas plumas. Tom se llevó un dedo a la boca para decirle a su amiga que no hiciera ruido. Si había algo vivo ahí dentro, seguro que no estaba acostumbrado a las visitas.

Se metieron en la oscuridad de la cueva y avanzaron a tientas. El único sonido que se oía era el de su respiración y el goteo del agua. Tom se había colocado la vaina de su espada en el lado izquierdo para tener la empuñadura a mano, pero tenía los dedos entumecidos del frío. A Elena le castañeteaban los dientes y Tom sabía que muy pronto él estaría igual.

Sujetó el escudo con la mano derecha. La campana que le había dado hacía tiempo Nanook, el monstruo de las nieves, lo protegía del frío de la cueva. Frotó suavemente la campana y notó que el aire que los rodeaba se volvía más cálido, como si se hubieran metido en una ráfaga de aire caliente.

—Gracias —susurró Elena.

Los ojos de Tom se fueron ajustando gradualmente a medida que avanzaban por el túnel. Miró el amuleto. Según el mapa, estaban muy cerca de la báscula.

Se oyó un ruido un poco más adelante.

Tom desenvainó la espada con la mano izquierda pero casi se le cae. El peso de su arma le resultaba poco familiar.

—¡Vamos! —dijo para animarse a sí mismo—. ¡Concéntrate!

Apretó el puño con fuerza en la empuñadura.

Unas sombras trepaban por las paredes dibujando unas formas espantosas. De pronto, el aire se llenó de unos graznidos furiosos.

—¡Agáchate! —gritó Tom.

Los dos amigos se pusieron de rodillas y algo les pasó por encima chillando.

Cuando el sonido pasó, Tom se volvió a poner de pie con mucho cuidado.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó Elena mirando hacia atrás.

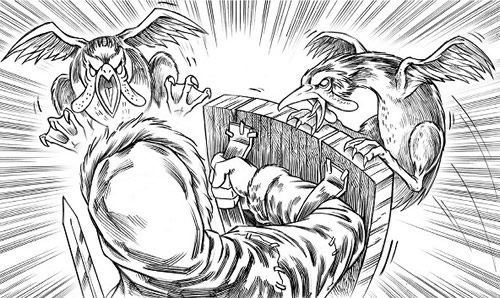

Volvieron a oír el ruido, pero esta vez Tom permaneció de pie. A la vuelta de una esquina, aparecieron cinco pájaros. Sus ojos brillaban amenazantes. Tenían el cuerpo negro y brillante, y la barriga gorda y blanca. Sus picos era de color amarillo brillante y sus alas cortas no parecían muy aptas para volar. De vez en cuando, uno se lanzaba hacia el suelo y revoloteaba unas cuantas veces antes de dejarse caer sobre sus patas palmeadas.

—Qué aspecto más ridículo tienen —se rio Elena.

Tom bajó la espada. Cuando los pájaros se acercaron, vio que sus plumas no brillaban y estaban cubiertas de babas. Un olor a podrido se le metió por la nariz. Los pájaros se lanzaron hacia los dos muchachos y empezaron a picarles los tobillos, como si los estuvieran retando a una pelea. A pesar de sus alas grasientas, sus ojos emitían un brillo perverso.

—Creo que son criaturas de Velmal —dijo Tom.

Al oír mencionar al brujo malvado, los pájaros empezaron a graznar. Uno de ellos pegó un salto y aterrizó encima del escudo del chico agarrándose con sus patas retorcidas. Mientras Tom intentaba desprenderlo, saltó otro y le picó en la cara. Tom se los quitó de encima y Elena les dio patadas. El chico blandió la espada delante de ellos como advertencia.

«No quiero herirlos —pensó—, pero no pienso dejar que me hagan daño.»

Las criaturas se dieron la vuelta y se alejaron aleteando hacia la boca de la cueva. Mientras desaparecían, sus graznidos sonaron en la cueva como una risa burlona.

—Vamos —dijo Tom corriendo por el suelo resbaladizo de la cueva—. ¡Mira!

—La báscula —exclamó Elena. Allí estaba, en el fondo de la cueva, brillando en un hueco de la pared. El cobre destellaba bajo la débil luz que se metía por las grietas del techo de la cueva.

—¡Tenemos que coger la recompensa de Freya! —gritó Tom.