8. Immanence et manifestations

Le propre des œuvres autographiques, je le rappelle, est qu’il n’y a aucune raison d’y distinguer entre immanence et manifestations, puisque leur objet d’immanence est physique, perceptible et donc manifeste par lui-même. Les œuvres allographiques, au contraire, connaissent entre autres ces deux modes d’existence que sont l’immanence idéale et la manifestation physique. Ces deux modes sont, pour le coup, (onto) logiquement distincts, mais leur relation logique est assez complexe. Si les propriétés « constitutives » sont celles de l’objet d’immanence (par exemple un texte) et les « contingentes » celles de l’objet de manifestation (par exemple un livre), on ne peut dire que le second ne comprenne pas les premières, et nous avons vu que c’est une analyse portant sur l’ensemble de ses propriétés qui permet de distinguer les unes des autres. Pour le dire un peu naïvement, l’objet de manifestation comporte les deux, et l’objet d’immanence ne comporte que les premières – dont il n’est rien d’autre que la somme : mon exemplaire de La Chartreuse de Parme contient (disons) deux cent mille mots et comporte quatre cents pages, son texte contient lui aussi deux cent mille mots, mais ne comporte aucun nombre de pages, car « comporter x pages » est un prédicat de manifestation physique, non d’immanence idéale, alors que « comporter x mots » est commun aux deux modes. Toujours naïvement, on peut dire que la manifestation contient (les propriétés de) l’immanence, qui, elle, ne contient pas (les propriétés de) la manifestation. Cette relation d’inclusion explique les glissements métonymiques par lesquels nous disons couramment qu’un livre nous a émus, quand il s’agit évidemment de son texte, ou que la Chartreuse est dans la bibliothèque, quand il s’agit évidemment d’un de ses exemplaires1. Bien entendu, nous avons toujours concrètement affaire à des objets de manifestation, « au sein » desquels nous considérons particulièrement tantôt l’immanence pure (relation de lecture), tantôt la manifestation seule (relation bibliophilique).

Le mode d’immanence est unique sauf transcendance, c’est-à-dire entre autres si l’on suppose, comme je le ferai constamment mais provisoirement dans ce chapitre, qu’il n’y a qu’un texte de chaque œuvre littéraire, qu’une partition (idéale) de chaque œuvre musicale, qu’une recette du cassoulet. En revanche, la manifestation peut prendre des formes très diverses, non seulement parce que telle édition d’un même texte, d’une même partition, d’une même recette peut être matériellement fort différente de telle autre, mais aussi parce que qu’une œuvre littéraire ou musicale peut être aussi bien (certains diront : mieux) manifestée par une exécution vocale ou instrumentale, une œuvre culinaire dans une assiette que dans un livre de recettes. Je pose en principe qu’une œuvre allographique comporte (au moins virtuellement) deux modes distincts de manifestation, dont l’un est par exemple celui des exécutions musicales, des récitations de textes, des édifices construits ou des mets dans nos assiettes, et l’autre celui des partitions, des livres, des plans et des recettes, et que ces deux modes de manifestation, dont les relations au mode d’immanence sont assez distinctes, n’ont entre eux a priori aucune relation fixe de succession ni de détermination. Ce dernier point n’est pas admis par tous, et j’y reviens. Je reviendrai aussi, mais plus loin, sur le caractère virtuel, pour chaque œuvre, des deux modes de manifestation, et sur la possibilité d’un éventuel troisième. Qu’il suffise pour l’instant de rappeler que certaines partitions n’ont encore jamais été jouées, que certaines œuvres musicales improvisées ou de littérature orale n’ont encore jamais été notées (« Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle »), et que Borges composait parfois « dans sa tête », en promenade, tout un poème qui ne devait être « dicté », c’est-à-dire récité par lui et « couché par écrit » par son (ou sa) secrétaire, que quelques heures plus tard.

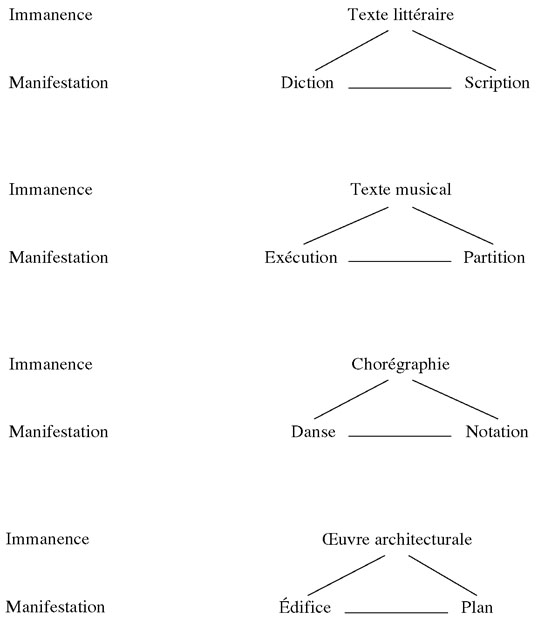

La relation de l’immanence à ses deux modes (perceptibles) de manifestation peut être figurée par un triangle dont l’immanence occuperait le sommet, et les deux manifestations chacun des autres angles. Ainsi :

Le terme commun à toutes les manifestations figurées ici à gauche est évidemment, et d’usage courant, exécution. Pour désigner les manifestations figurées à droite, le terme de notation est, nous le savons, trop étroit, au moins dans le sens strict que lui donne Goodman2, et qui ne s’applique vraiment, pour l’instant, qu’aux partitions musicales et (selon Goodman) à la notation chorégraphique proposée par Rudolf Laban. Le caractère notationnel de l’écriture par rapport à la langue est plutôt variable, aucune écriture courante n’étant rigoureusement phonétique, et il saute aux yeux que les « scripts » verbaux chargés de « noter » des objets non verbaux, comme les didascalies dramatiques ou les recettes de cuisine, souffrent (à cet égard) de toutes les équivoques et de tous les glissements progressifs propres au « langage discursif » : si une didascalie prescrit « fauteuil Louis XV », sans préciser la couleur, le metteur en scène, ne pouvant respecter cette achromie, met par exemple un fauteuil Louis XV bleu ; l’observateur chargé de noter cet accessoire dans une didascalie descriptive, ne pouvant pas davantage tout noter, note un peu au hasard « fauteuil bleu », ou « meuble Louis XV », et voilà l’amorce d’une dérive3 qui peut nous conduire (au moins) jusqu’à voir un téléviseur design figurer dans une pièce de Marivaux (on a vu pis, mais pour d’autres raisons).

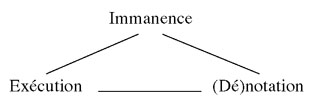

Toutes les manifestations figurées à droite ne sont donc pas des notations, et aucune d’elles sans doute n’est rigoureusement et intégralement notationnelle. Il nous faut donc un terme plus large pour désigner ces divers moyens verbaux, diagrammatiques ou autres de consigner un objet d’immanence, et éventuellement4 d’en prescrire l’exécution. Le terme le plus juste et le plus commode me semble être dénotation, puisqu’il s’agit à chaque fois d’établir, par un moyen ou par un autre, et généralement5 conventionnel, de représentation, la liste des propriétés constitutives de cet objet idéal. Et comme les notations strictes en sont un cas privilégié (au moins en efficacité), vers lequel tous les autres s’efforcent avec plus ou moins de réussite, on pourra généralement entendre celui-là comme un élargissement de celui-ci, et l’écrire sous cette forme : (dé) notation.

La pression du système sémiotique goodmanien pourrait inciter, un instant, à cette question d’école : si les manifestations de droite sont des dénotations, ne peut-on en inférer que celles de gauche (les exécutions) sont des exemplifications, et que, si une partition dénote la symphonie Jupiter, une exécution l’exemplifie ? C’est en un sens la position de Goodman pour la musique (exclusivement), puisqu’il définit une œuvre musicale comme la classe des exécutions correctes d’une partition – ce qui confine la partition à un rôle purement instrumental, au service de ces exécutions. Mais on sait qu’il n’étend pas ce type de définition aux autres arts allographiques, et surtout pas à l’œuvre littéraire, dont les exécutions orales lui paraissent secondaires6, et qu’il définirait peut-être plutôt comme la classe de ses inscriptions correctes. Cette dissymétrie me semble en elle-même peu soutenable, et la notion de classe, à laquelle renvoie inévitablement celle d’exemple, ne me semble pas rendre compte du mode d’existence de ces objets idéaux très particuliers que sont les objets d’immanence allographiques. Ce ne sont pas des classes, et aucune de leurs occurrences singulières de manifestation n’en sont des « exemples », c’est-à-dire des membres, j’essaierai de le montrer plus loin. La réponse est donc négative, ou la question oiseuse.

Les positions uniformément symétriques attribuées, dans les schémas triangulaires ci-dessus, aux deux modes de manifestation peuvent sembler contraires à l’usage. Pour certains, comme Souriau, Ingarden ou Urmson, la littérature semble être fondamentalement un art de la parole, où les scriptions, quand elles existent, ne sont que des instruments mnémotechniques au service de la diction7. Pour d’autres au contraire, comme Goodman (je viens de le rappeler), la forme authentique de l’œuvre littéraire est le texte écrit, et l’on se souvient peut-être de la dévotion scripturale pseudo-derridienne8 des années soixante-dix, où, l’œuvre destituée au profit du Texte, celui-ci se voyait identifié à l’Écriture, opposée à la Parole à peu près comme le Bien au Mal. Le même genre de débat oppose ceux, sans doute majoritaires, dont Goodman9, pour qui la partition n’est qu’un moyen de prescrire les exécutions, et ceux, dont un grand nombre de professionnels, pour qui « rien ne remplace la partition10 ». Il me semble en fait que ces relations fonctionnelles, auxquelles je reviendrai plus loin, sont assez variables, dans le temps historique11 et l’espace culturel collectif et individuel, pour justifier une disposition a priori symétrique qui laisse ouverte la latitude des choix locaux et des évolutions en tous sens. L’idéalité d’un texte littéraire ou musical, d’une œuvre architecturale, chorégraphique, culinaire, couturière, etc., n’est pas seulement ce qu’il y a de commun à toutes ses exécutions ou à toutes ses (dé) notations, mais bien ce qu’il y a de commun à toutes ses manifestations, par exécution ou par (dé) notation12.

Le cas de l’architecture peut sembler paradoxal, parce que cet art, aujourd’hui pourvu de systèmes de (dé) notation assez efficaces pour permettre une multiplication indéfinie de ses exécutions, n’exploite jamais cette possibilité hors de ses produits esthétiquement les plus dévalorisés (HLM en série), ou d’ensembles groupés consistant en plusieurs édifices identiques, comme les deux Lake Shore Drive Apartments ou les deux Commonwealth Promenade Apartments (ce projet en comportait quatre) de Mies van der Rohe à Chicago, ou les trois Silver Towers de Pei à New York. On imagine mal l’édification d’une réplique du Seagram ou du Musée Guggenheim. Mais l’existence de ces (dé) notations permet au moins d’achever une œuvre après la mort de son auteur, comme l’Arche de la Défense de Spreckelsen, ou, je l’ai déjà signalé, de la reconstruire à l’identique après destruction, comme le pavillon allemand de Barcelone. Quant au caractère unique des œuvres de haute couture (en fait, me dit-on, autorisées à une exécution par continent, quoi qu’on entende par cette spécification géographique plutôt incertaine), il tient pour partie à une limitation volontaire dont les motifs sont évidents, et pour partie au caractère autographique de cette pratique, car rien n’empêche, non seulement qu’un art fonctionne dans un régime pour certaines œuvres et dans l’autre pour certaines autres, mais encore qu’une même œuvre soit autographique dans telle de ses parties et allographique dans telle autre : c’est évidemment le cas (fréquent) d’une œuvre picturale comportant une inscription verbale.

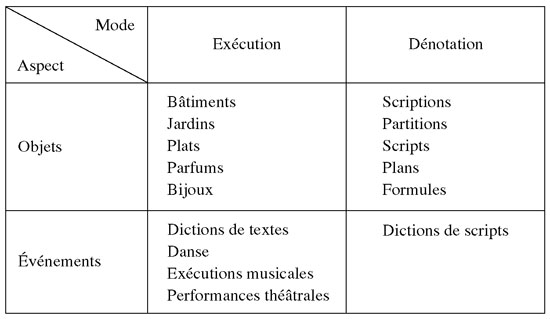

Si l’on pense seulement à la littérature, à la chorégraphie ou à la musique, ou peut supposer que toutes les exécutions consistent en des performances, et donc en des événements, et toutes les (dé) notations en des objets matériels tels qu’une page manuscrite ou imprimée. Mais ce n’est évidemment pas le cas de l’architecture, de la couture, ou de la cuisine, où les exécutions consistent en des objets (plus ou moins) persistants ; et, inversement, une (dé) notation peut prendre l’aspect d’un événement, puisque tous les scripts (recettes ou didascalies, par exemple) peuvent faire l’objet d’une présentation et d’une transmission orales. La distinction entre exécution et dénotation ne coïncide donc nullement avec la distinction entre objets (persistants) et événements (éphémères), et l’on peut croiser les deux catégories pour indiquer la répartition (variable) des aspects13 entre les deux modes de manifestation14 :

J’ajoute qu’aucune pratique n’est irrévocablement vouée à un système donné de dénotation : une langue peut être notée par plusieurs écritures, simultanées (comme le serbo-croate en caractères latins ou cyrilliques) ou successives (le vietnamien adoptant l’alphabet latin), la notation musicale n’a cessé d’évoluer depuis le Moyen Age, divers systèmes alternatifs ont été élaborés depuis (au moins) Jean-Jacques Rousseau jusqu’au XXe siècle, et rien n’interdit, sinon des raisons de commodité, de convertir une partition en une description verbale du genre « do-do-do-ré-mi… » (cela s’appelle solfier). Il suffit de considérer une tablature de luth du XVIe siècle pour y observer un principe de notation, par le doigté, entièrement différent de celui qui est devenu le nôtre.

Mais cette description du système immanence-exécution-(dé) notation est encore fort sommaire, car entre l’immanence idéale et chacune de ses manifestations perceptibles s’interpose inévitablement, même si parfois implicitement, toute une chaîne d’options prescriptives que l’on doit parcourir pour décider du choix d’une manifestation, et qui s’y retrouvent, pour qui veut la caractériser, à titre de prédicats descriptifs. Soit une sonate de Scarlatti dont je programme l’exécution pour un concert : je dois opter entre piano et clavecin ; si clavecin, entre deux (ou plusieurs) clavecinistes ; si l’un d’eux, entre plusieurs instruments singuliers, etc. ; le même genre d’option préside au choix après coup, par exemple entre diverses exécutions enregistrées ; et si je m’en remets au hasard, les options que je n’ai pas assumées se concrétisent malgré moi dans la description après coup de l’exécution tirée au sort : clavecin et non piano, Scott Ross et non Gustav Leonhardt, etc. Le même arbre d’options présiderait prescriptive~ ment au choix, ou descriptivement à la spécification d’une partition. La même situation serait illustrée par le choix ou la description d’une diction ou d’une scription d’œuvre littéraire, et, dans les deux cas, la première option est entre exécution et (dé) notation. Vous entrez dans un magasin où l’on vend « de la musique » sous toutes ses formes, et vous demandez, sans plus de précision, « la sonate au Clair de lune ». On vous répondra inévitablement par une autre question : « Disque ou partition ? » – l’anglais, « toujours pratique », baptise la deuxième sorte sheet music, musique en feuilles. Et le même choix s’imposerait dans un magasin où l’on trouverait A la recherche du temps perdu sous forme de livres et de cassettes.

Je reviendrai plus loin sur ce fait universel des options intermédiaires entre l’immanence et chacune de ses occurrences singulières de manifestation, dont le trait le moins paradoxal n’est pas de placer entre un individu idéal (la Recherche) et un individu matériel (mon exemplaire) tout un réseau d’idéalités abstraites et génériques (oral/écrit, manuscrit/imprimé, romain/italique, etc.) susceptibles de s’interposer, comme un tamis indifférent à ce qu’il filtre, entre des milliers d’autres œuvres et des millions d’autres exemplaires. Mais il faut tout d’abord justifier (enfin) cette qualification d’« individu idéal », c’est-à-dire considérer pour lui-même le mode d’existence de l’objet d’immanence allographique.

Individus idéaux

Encore une fois, un tel « objet » n’existe nulle part hors de l’esprit ou du cerveau de qui le pense15, et une description rigoureusement nominaliste, comme veut l’être (sauf négligence ou courtoisie) celle de Nelson Goodman, peut en faire l’économie en considérant l’œuvre allographique comme une simple collection d’occurrences ou d’exemplaires (« répliques ») non totalement identiques, mais qu’une convention culturelle pose comme artistiquement équivalents. Mais il reste bien difficile de préciser en quoi consiste cette équivalence sans faire appel à quelque idéalité, fût-ce sous les termes de « propriétés constitutives », d’« identité littérale » (sameness of spelling), ou de « conformité » (compliance) d’une exécution à une (dé) notation, comme il est difficile d’assigner l’équivalence fonctionnelle d’un r apical et d’un r uvulaire sans recourir à l’objet typiquement idéal qu’est le phonème français /r/. Il est donc plus efficace de décrire la situation en supposant l’existence (idéale) de l’objet d’immanence, objet de pensée que définit exhaustivement l’ensemble des propriétés communes à toutes ses manifestations. Le principe d’Occam n’interdit pas tous les « êtres de raison », mais seulement ceux dont on peut raisonnablement se passer, et ce n’est pas, selon moi, le cas de celui-ci.

Ce type d’objet présente apparemment trois paradoxes qui ont tous trois attiré l’attention de Husserl – attention légitime puisque l’auteur d’Expérience et Jugement est en quelque sorte le promoteur de la notion d’idéalité (encore une fois plus vaste que celle de concept), dont relèvent à mes yeux (et aux siens) les œuvres allographiques16.

Le premier paradoxe tient au caractère supposé « objectif », ou du moins communicable, d’un objet dont l’existence purement mentale, voire simplement neuronale, semble enfermée dans les limites d’un sujet individuel. Je ne me donnerai pas le ridicule d’assumer ce problème, dit des relations entre le « noématique » et le « noétique », que Husserl, selon Edie, résout « par sa théorie de la conscience transcendantale ». J’observe seulement qu’il concerne toutes les idéalités, et non pas seulement les idéalités artistiques. Chacun est seul à savoir ce qu’il a « dans l’esprit » quand il pense le concept de triangle, ou le texte de La Mort des amants s’il le connaît par cœur, et lui-même ne le « sait » pas lorsqu’il opère sans y penser une itération ou une reproduction mutatis mutandis. Ces événements subjectifs, conscients ou inconscients, peuvent, me semble-t-il, être décrits comme autant de manifestations relevant d’un troisième mode, dont le versant neuronal nous est (pour l’instant) inaccessible, et dont le versant psychique prend tantôt la forme d’une exécution silencieuse (je chante Au clair de la lune, je récite La Mort des amants « dans ma tête », ou peut-être un peu dans ma gorge), tantôt celle d’une notation imaginaire (je « vois » une partition ou une page imprimée). Manifestations à usage interne et purement individuel, mais éventuellement suffisantes à la survie d’une œuvre, et nécessaires en l’absence de toute autre. Il me semble en effet qu’une œuvre allographique qui ne connaîtrait plus aucune manifestation d’aucune sorte (ni exécution ni dénotation) n’aurait du même coup plus aucune immanence, puisque l’immanence est la projection mentale d’au moins une manifestation. (Il lui resterait éventuellement cet autre mode, plus indirect, que j’appelle transcendance et qui nous occupera plus loin : par exemple, une reproduction d’un tableau entre-temps détruit.) Mais une « manifestation mentale » telle que le fait de connaître par cœur un texte littéraire ou une composition musicale y suffit à coup sûr, comme on le voit dans Farenheit 451, et les limites d’une telle conservation ne dépendent que de la mémoire et de la survie du sujet. On raconte que Mozart, après une seule audition du Miserere d’Allegri à la chapelle Sixtine, rentra chez lui et nota sans lacune le texte de cette œuvre. On raconte aussi que le jeune Racine, à Port-Royal, las de se faire confisquer successivement tous ses exemplaires de Théagène et Chariclée, finit par mémoriser intégralement ce long roman peu janséniste17. Le même Racine disait plus tard, comme chacun sait : « Ma tragédie est faite, je n’ai plus qu’à l’écrire », et j’ai entendu un artificier dire (la pyrotechnie étant donc apparemment un art allographique) : « Mon feu d’artifice est fini dans ma tête, peu m’importe qu’on le tire ou non ce soir. » Je n’épuiserai certainement pas ce folklore en rapportant encore, d’après Adorno18, cette parole de Schönberg, que l’on plaignait de n’avoir jamais entendu l’une de ses œuvres encore non exécutée : « Je l’ai entendue quand je l’ai écrite » (et peut-être cette sorte d’audition était-elle la plus satisfaisante pour celui qui déclara un jour : « Ma musique n’est pas moderne, elle est simplement mal jouée »). Mais revenons à Mozart : de nouveau, entre ce qu’il avait entendu à la Sixtine et ce qu’il traça sur une partition, s’interpose nécessairement une opération de réduction, car il ne pouvait (et ne se souciait certainement pas de) noter tout ce qu’il avait entendu, mais seulement les « propriétés constitutives » de l’œuvre, en négligeant celles de cette exécution. La conscience qu’il eut (sans doute) de ces propriétés en fut une manifestation subjective, mais ces propriétés elle-mêmes, transférables ou convertibles de l’exécution sixtine à la partition mozartienne, sont bien en ce sens transcendantes à l’esprit et au cerveau de Mozart, et en ce sens objectives.

Le deuxième paradoxe tient au statut temporel des idéalités allographiques. Husserl distinguait deux sortes d’idéalités : les unes, dites « libres » ou « absolues », comme celles de la géométrie, ont une existence intemporelle, ou « omnitemporelle » ; les autres, dites « enchaînées », sont soumises à la contingence historique, puisqu’elles ont au moins une date de naissance : c’est le cas des objets « culturels », c’est-à-dire des productions humaines, dont font évidemment partie les œuvres artistiques. Si le concept de triangle est intemporel, le concept de brouette ou le texte de la Chartreuse ne le sont évidemment pas.

Cette évidence ne me paraît pas tout à fait symétrique : je conçois bien qu’il ait toujours existé, du moins depuis que le monde est monde (avant cette date, je ne réponds de rien), des objets triangulaires, mais il me semble que le concept de triangle, si transcendant soit-il, n’existait pas avant qu’un cerveau humain (ou autre ?) n’en fût venu à le penser. En ce sens, sauf hypothèse théologique, toutes les idéalités sont temporelles, même si leurs degrés d’ancienneté sont fort inégaux. Ce qui les distingue de ce point de vue, c’est plutôt le statut temporel des objets auxquels elles ont trait : le concept de triangle, sans doute « né » à un certain moment de l’histoire humaine, porte sur des réalités physiques que l’on peut qualifier, à la réserve susdite, d’omnitemporelles, comme la relation visible (pour nous) entre trois étoiles de notre firmament. Le concept de brouette est né (à peu près) en même temps que la première brouette, et le caractère historique (sinon l’âge précis) de la classe d’objets qu’il définit fait peu ou prou partie de son inten~ sion19. Le texte de la Chartreuse présente la même particularité, qui n’est pas tant d’être une idéalité temporelle que d’être une idéalité relative à un objet historique (la Chartreuse elle-même).

Mais tout ce qui naît peut mourir. Il existera peut-être toujours des objets triangulaires, mais si l’humanité (et toute autre espèce pensante) disparaît un jour, la disparition de tout organe capable de le penser entraînera, me semble-t-il, et quelle que soit aujourd’hui sa transcendance par rapport à ses actualisations subjectives, la mort du concept de triangle. Le jour où il n’existera plus de brouettes, même en aucun conservatoire des arts et métiers, le concept de brouette pourra sans doute survivre, et avec lui la possibilité de réexécuter cet aimable véhicule ; mais non, de nouveau, au-delà de la disparition de l’espèce pensante. Quant au texte de la Chartreuse, il ne survivrait pas à la disparition de toutes ses manifestations, y compris celle que constituerait son éventuelle dernière mémorisation intégrale (« Un vieillard qui meurt… »). Sur la bonne centaine de tragédies écrites par Sophocle, nous n’en « possédons » plus que sept, dont quelques exemplaires ont été conservés par le bienfait d’une anthologie. Des autres, aujourd’hui « perdues », le texte (idéal) n’est présent, ni effectivement, ni potentiellement, dans aucune conscience. Faute d’aucune manifestation accessible, ces textes sont donc, pour l’instant, morts. Morts à jamais, demanderait Proust ? Si tous les exemplaires en sont effectivement « détruits », c’est-à-dire transformés en cendre, ou en quoi que ce soit d’autrement illisible, oui. Si un exemplaire de l’une d’elles, aujourd’hui inaccessible et donc improductif de toute immanence textuelle, venait un jour à être exhumé, son texte ressusciterait à condition qu’un individu pensant fût encore, ou de nouveau, capable de le lire – ce qui suppose évidemment plusieurs conditions. L’exemplaire unique du Code d’Hammourabi, perdu pendant des siècles puis retrouvé en 1901, contenait un texte virtuel, qui n’est revenu à son existence idéale et à son action de texte que le jour où on l’a déchiffré20. Bref, l’existence d’un objet d’immanence idéal a deux conditions nécessaires (dont la réunion est condition suffisante) : l’existence d’une manifestation et celle d’une intelligence capable d’en opérer la réduction. Sa persistance – ou intermittence – temporelle dépend absolument de cette conjonction.

Le troisième paradoxe est d’ordre (onto) logique, et tient au fait que les objets d’immanence allographiques sont, non des « universaux » comme les concepts, mais des individus idéaux. La distinction entre objets « réels » (physiques) et objets idéaux ne coïncide pas, en effet, avec celle entre individus et entités abstraites : il y a des individus réels, comme cette table, ou cette occurrence du mot table, et des universaux idéaux, comme le concept de table, mais il y a aussi des individus idéaux, ou idéalités singulières, comme le mot (français) table ou le phonème (français) /r/. « Phonèmes, morphèmes, mots ne sont pas des universaux, mais des individus. Il n’y a qu’un phonème /p/ en anglais, et, bien qu’il se caractérise par l’identité et la répétabilité, et soit par conséquent une entité idéale et non un son empirique réel, il n’est pas un concept général […] On pourrait dire la même chose, mutatis mutandis, des morphèmes et des mots. On doit ainsi, à la suite de Husserl, admettre des individus idéaux (comme les éléments constituants du langage) aussi bien que des universaux idéaux21. » En contre-feu aux accusations qu’encourt, de la part des nominalistes, toute admission d’entités idéales, Edie ajoute prudemment : « Husserl ne tombe pas pour autant dans le platonisme, dès lors que son analyse ne fait aucune part à des universaux réels », c’est-à-dire aux Idées qui mènent une existence divine au Ciel platonicien. On peut figurer cette croisée de catégories par le tableau suivant :

Objets | Génériques | Individuels |

Idéaux | A Le concept de table | B Le mot table |

Réels | D L’Idée platonicienne de table | C Cette table, ou cette occurrence du mot table |

Admettre exclusivement le contenu de la case C est le propre du nominalisme, admettre la case D celui du platonisme, ou, en termes médiévaux, du « réalisme », admettre A et C est la position « conceptualiste » que tout un chacun adopte en fait, hors des querelles d’école. Nous laisserons désormais vide la case D, dont la population me semble à la fois oisive et mythique. La question qui reste ouverte, malgré l’encourageante caution de Husserl, est celle de la légitimité de la notion d’individu idéal (case B), et de son application éventuelle aux œuvres allographiques.

J’ai rempli les trois cases (utiles) du tableau avec des exemples suggérés par la définition (par Husserl via Edie) comme idéalités singulières des entités linguistiques, mais l’interposition d’un « mot » entre le concept et l’objet physique risque de brouiller les cartes. Je vais donc homogénéiser mes exemples de la façon suivante :

Objets | Génériques | Individuels |

Idéaux | A Le concept de mot | B Le mot table |

Réels | C Cette occurrence du mot table |

La disposition et le parcours adoptés, qui acceptent le concept comme point de départ, peuvent sembler un peu « idéalistes » par rapport au cheminement habituel de l’expérience, mais leur choix se justifiera, j’espère, par la suite ; quant à celui d’objets linguistiques, il est dicté pour l’instant par le fait que le langage est le modèle par excellence d’un système où s’impose la notion d’individus idéaux : s’il n’était question que d’objets extralinguistiques, le tableau se réduirait par exemple au concept de table et à l’objet physique « cette table ». Ce que peut déjà manifester ce second tableau, c’est que la relation logique entre B et C n’est pas du même ordre que celle entre A et B – on pourrait même dire plus brutalement que ce n’est pas une relation logique (mais pratique). En effet, B est à A dans un rapport d’inclusion logique (B est un cas particulier, ou un exemple de A), mais C n’est pas à B dans un rapport de cette sorte : C n’est pas un cas particulier, mais une matérialisation, ou manifestation, de B. La différence peut sembler inconsistante, parce qu’on peut presque aussi bien dire que cette table est une matérialisation du concept de table, ou que cette occurrence du mot table est un cas particulier de ce mot. Presque aussi bien, mais pas très bien ; une description en termes d’extension devrait aider à clarifier les choses : le concept de mot définit une classe dont le mot (idéal) table est clairement un membre, mais le mot (idéal) table n’est pas une classe dont telle occurrence serait un membre, car cette occurrence, événement phonique ou objet graphique, n’est pas plus un mot (idéal) qu’une occurrence de phonème n’est un phonème, mais un acte phonétique chargé de matérialiser une entité phonématique idéale. Autrement dit, le transit d’inclusions logiques qui part de la classe des phonèmes et qui passe (par exemple) par la sous-classe des phonèmes français (etc.) s’arrête au phonème /r/, qui ne contient plus aucun cas particulier continuant d’appartenir à la classe des phonèmes, car une occurrence de phonème n’est pas un phonème. J’ai choisi de remplir mon tableau par une série (concept de mot~ mot - occurrence de mot) plus courante et plus parlante que la série plus technique concept de phonème - phonème - occurrence de phonème, mais elle se révèle trop parlante, c’est-à-dire équivoque, parce que le mot mot, comme presque tous les mots courants (non techniques) désigne au moins deux choses fort distinctes, mais dont il occulte la distinction : soit des mots~ occurrences (« Il y a dix mille mots dans cet article »), soit des termes idéaux susceptibles d’occurrences (« Il y a dix fois le mot table dans cet article »). Or, de toute évidence, le « mot table » de mon tableau voulait être un terme idéal. Je propose donc une nouvelle version, plus univoque, de ce tableau :

Objets | Génériques | Individuels |

Idéaux | A La classe des termes | B Le terme table |

Réels | C Cette occurrence du terme table |

où apparaît sans doute à l’évidence qu’une occurrence (ou manifestation) de terme n’est pas un terme, et donc pas un membre de la classe des termes. De nouveau, un transit d’inclusions logiques, qui pourrait comporter par exemple, entre le genre des termes et le terme français table, l’espèce des termes français, la famille des termes français féminins, etc., s’arrête à cet objet logiquement indivisible en extension, qui n’est donc plus une classe comportant en son sein des individus de même sorte, mais bien un individu idéal logiquement ultime et indivisible22, mais susceptible d’être matérialisé par un nombre indéfini d’occurrences ou exemplaires de manifestation, qui seront aussi des individus, cette fois matériels, ou physiques.

La catégorie terminologique la plus capable de désigner cette opposition est évidemment le couple peircien type/token, que l’on traduit généralement par type/occurrence, ou (plus spécifiquement à propos de manifestation par un objet physique) type/exemplaire23. Mais le mot « occurrence » devient ici (sauf spécification expresse) un peu fourvoyant, car il peut évoquer (comme il semble le faire pour Goodman) l’appartenance à une classe. Les tokens, linguistiques ou autres, sont seulement des manifestations, c’est-à-dire des exécutions, au sens large. On peut évidemment, de nouveau, dire que la fabrication d’une table est l’exécution du concept de table, mais ce n’est certainement pas l’expression la plus juste : le concept de table (la classe des tables) embrasse logiquement toutes les tables, le phonème /r/ n’embrasse pas logiquement ses manifestations qui, une fois de plus, ne sont pas des phonèmes, mais des sons. Quant au mot « exemplaire », il présente l’inconvénient supplémentaire de prêter à confusion avec le mot « exemple », et j’y reviendrai. Aussi me semble-t-il que la traduction la plus saine est décidément manifestation, d’où, quand nécessaire, occurrence (ou exemplaire) de manifestation.

Comme on l’a sans doute déjà compris, les objets d’immanence allographiques sont eux aussi, pour moi, des types, et leurs objets de manifestation des tokens, et donc des occurrences ou exemplaires de manifestation. Pour revenir sur ce terrain sans perdre de vue la problématique plus générale des idéalités singulières, je propose deux nouvelles (et dernières) façons de remplir le tableau déjà utilisé :

Objets | Génériques | Individuels |

Idéaux | A Poèmes | B La Mort des amants |

Réels | C Cet exemplaire de La Mort des amants |

ou encore :

Objets | Génériques | Individuels |

Idéaux | A Lieder | B La Mort et la Jeune Fille |

Réels | C Cette exécution de La Mort et la Jeune Fille |

Il apparaît ainsi clairement, j’espère, que, si La Mort des amants appartient bien à la classe des poèmes et La Mort et la Jeune Fille à celle des lieder (car qui dit « poème » dit poème-type, et qui dit « lied » dit lied-type), tel exemplaire singulier du premier et telle exécution singulière du second n’y appartiennent pas (pour la même raison), et ne peuvent être ainsi désignés que par métonymie24. De nouveau, un transit logique d’inclusions tel que : « œuvres littéraires - poèmes - sonnets - sonnets de Baudelaire -La Mort des amants », ou : « compositions musicales - lieder - lieder de Schubert - La Mort et la Jeune Fille », s’arrête nécessairement à ce dernier objet, « au-dessous » duquel il n’y a plus des « œuvres littéraires » ou des « compositions musicales », mais des exemplaires (ou des exécutions) d’œuvres littéraires ou des exécutions (ou des exemplaires) d’œuvres musicales, qui, n’appartenant pas (logiquement) à la classe « œuvres littéraires » ou « œuvres musicales », ne peuvent appartenir à la sous-classe que constitueraient (mais ne constituent pas) La Mort des amants ou La Mort et la Jeune Fille. En effet, on ne peut appartenir à une sous-classe sans appartenir à sa classe, à une espèce sans appartenir à son genre : pour être un teckel, il faut être un chien. Rien n’appartient en ce sens à ces œuvres, et c’est précisément cela qui les définit, malgré leur idéalité, comme des individus. Je dis « malgré », parce que cette constatation heurte (en tout cas chez moi) la croyance spontanée qu’il n’y a d’individus que matériels, ou qu’en dehors des objets matériels il ne peut y avoir que des « abstractions ». J’ignore (et ne m’en soucie guère) si Husserl fut le premier philosophe à admettre l’existence d’idéalités singulières, mais nous avons vu que la définition logique du terme « Individu » dans le brave Vocabulaire de Lalande ne l’exclut nullement – ce qui l’implique. A la définition déjà citée, Lalande ajoute : « On peut exprimer cette même propriété en disant que l’individu est le sujet logique qui admet des prédicats, et qui ne peut être lui-même prédicat d’aucun autre. » En effet, on peut dire littéralement qu’un sonnet est un poème et que La Mort des amants est un sonnet, mais non, sauf métonymie25 : « Ceci est une Mort des amants », en désignant un exemplaire de ce poème. Un exemplaire de La Mort des amants n’est pas une Mort des amants parce qu’un exemplaire de poème n’est pas un poème. Un individu est ce qui est logiquement ultime dans son genre, La Mort des amants est un individu (idéal) parce qu’ultime dans le genre des poèmes. « Au-delà » commence un autre genre (une autre classe), celui des exemplaires de poèmes26.

Autrement dit, et malgré la parenté des deux termes, un exemplaire (de manifestation) n’est pas un exemple ; ou, plus exactement, un exemplaire n’est pas un exemple de son type. Si un type est un exemple de la classe de types à laquelle il appartient (La Mort des amants est un exemple de poème), lui-même, comme individu, ne comporte pas plus d’exemples qu’un individu physique n’en peut comporter (cette table ne comporte pas d’exemples), mais des exemplaires de manifestation (les individus physiques, comme cette table, ou La Joconde, ne comportent ni exemples, parce que individus, ni exemplaires, parce que déjà physiques27). J’ai précisé « de son type », parce qu’un exemplaire peut être un exemple de bien des choses – mais non de son type. Ainsi, cet exemplaire des Fleurs du mal est un exemple de livre, un exemple de parallélipipède, un exemple d’objet pesant 400 grammes, etc., et en particulier il est un exemple (c’est-à-dire un membre de la classe) des exemplaires des Fleurs du mal.

En somme, et pour en finir avec cette pomme de terre chaude : si l’on posait au départ du transit d’inclusions la classe, non des poèmes, mais des exemplaires de poèmes, puis la sous-classe des exemplaires de sonnets, puis la sous-sous-classe des exemplaires de sonnets de Baudelaire, la « hiérarchie » logique, comme dit Lalande, pourrait enfin descendre jusqu’à cet exemplaire de La Mort des amants28. Mais cette fois, ce qui serait exclu du transit, c’est La Mort des amants, car ce poème (type) n’appartient pas à la classe de ses exemplaires, ni d’ailleurs des exemplaires de quoi que ce soit. On voit sans doute maintenant pourquoi j’ai disposé mon tableau de cette manière : c’est que le choix de la classe initiale détermine tout le trajet ; si l’on part de la classe « exemplaires », on peut aller jusqu’à cet exemplaire (ou cet autre) ; si l’on part de la classe « poèmes », on ne peut aller que jusqu’à ce poème (type). Le terme type est donc une façon (la plus expédiente, à condition d’en convenir29) de désigner des individus idéaux.

Il existe pourtant des situations où une œuvre allographique ne consiste pas en un type individuel, mais en plusieurs – par définition différents entre eux, car « plusieurs » idéalités identiques n’en feraient qu’une. Ce sont les cas, plus nombreux qu’on ne le suppose, où une œuvre comporte plusieurs « versions », que l’on tient cependant pour des versions de la même œuvre : par exemple, La Chanson de Roland, La Tentation de saint Antoine ou Petrouchka. Ces cas résistent évidemment au principe nominaliste posé par Goodman pour la littérature, qu’une œuvre est son texte, car la pluralité de textes (et aussi de partitions) oblige à dissocier quelque peu, et donc à distinguer, l’œuvre et « son » (c’est-à-dire ici l’un quelconque de ses) objet(s) d’immanence. Cette forme de transcendance nous occupera plus loin, mais il faut noter dès maintenant qu’elle ne fait pas objection à notre principe, qu’un objet d’immanence allographique, ou type, est toujours un individu idéal : ce qui n’est pas ici un individu, mais bien, pour le coup, une classe (de types), ce n’est pas l’objet d’immanence « texte du manuscrit d’Oxford », « version 1849 de la Tentation » ou « version 1911 de Petrouchka », c’est l’œuvre (plurielle) Roland, Tentation ou Petrouchka, classe de textes littéraires ou musicaux dont chaque version, étant un texte, est un membre, ou un exemple (mais non un exemplaire). Une locution distributive comme « une Chartreuse de Parme » ne peut être littérale, désignant un exemplaire de cette œuvre à texte (à peu près) unique, mais « une Chanson de Roland » pour désigner l’un des textes de Roland est parfaitement approprié. Ces œuvres dont chacune est une classe de types peuvent être qualifiées, comme le propose Stevenson, de mégatypes – ou mieux, si l’on assume le risque de ce barbarisme, d’architypes. Je n’en abuserai pas.

Ces pluralités d’immanence – qu’il ne faut donc pas confondre avec les multiplicités de manifestation – ne sont pas, elles, propres au régime allographique : les œuvres autographiques multiples comme Le Penseur ou Melancholia immanent aussi, nous l’avons vu, en plusieurs objets, obtenus par empreinte, et les œuvres autographiques plurielles, comme Le Bénédicité, en plusieurs objets obtenus par (auto) copie. Ce qui est propre aux œuvres allographiques, c’est la possibilité pour certaines d’avoir plusieurs objets d’immanence tous idéaux. C’est ce qui leur réserve la qualification d’« architypes » : car Le Penseur, qui n’immane pas en des types, ne peut être (au moins littéralement) qualifié d’architype. Si archi- il y a dans son cas, c’est plutôt une archi-sculpture.

Principe d’individuation

La définition de l’objet d’immanence comme type idéal individuel, logiquement ultime, au-delà duquel toute spécification supplémentaire ne peut être qu’un trait de manifestation, est donc, j’espère, maintenant assurée. Ce qui l’est moins, c’est le principe d’individuation du type, autrement dit le point où s’arrête chaque fois le transit logique de la hiérarchie en classes et en sous-classes, en genres et espèces. Ce principe, me semble-t-il, est variable selon les pratiques, c’est-à-dire à la fois selon les arts et selon les usages ou conventions adoptées pour chacun d’eux par un état de culture.

En littérature, par exemple, les choses sont assez simples, parce que le niveau ultime est clairement défini par la chaîne verbale (lexicale) qui détermine un texte. Soit un schéma formel comme le système de rimes a b b a, a b b a, c c, d e e d (ou d e d e) : ce schéma détermine ce qu’on appelle traditionnellement un genre, celui du sonnet, susceptible d’un nombre infini de types individuels différents. Une condition supplémentaire telle que vers de douze pieds détermine l’espèce des sonnets en alexandrins, sans définir davantage un type individuel. Un schéma grammatical peut encore restreindre le champ spécifique sans atteindre le niveau individuel. Soit, pour tel premier vers, le schéma verbe à l’impératif - adjectif - exclamation - adjectif possessif féminin - nom féminin - conjonction de coordination - impératif réfléchi - adverbe comparatif~ adjectif ; il peut être rempli (et cette fois individué) par le premier vers de Recueillement :

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille,

mais aussi bien par une variation oulipoïdale telle que :

Sois sale, ô ma douzaine, et tords-toi plus transie.

De même, un schéma thématique comme celui du roman policier classique (« Un meurtre est commis, un policier mène l’enquête, et finit par démasquer le coupable ») est susceptible d’un nombre indéfini de spécifications qui ne s’arrêteront que lorsque aura été définie une chaîne verbale singulière telle que le texte de Dix petits nègres. On peut donc dire que le principe d’individuation d’un texte est fourni par la détermination de la chaîne lexicale, même si l’acte de production ne suit généralement pas le processus de spécifications progressives indiqué ci-dessus30. Une fois fixée cette chaîne, toutes les spécifications supplémentaires, telles que « récité avec l’accent d’Agen » ou « imprimé en garamond corps 8 », ne peuvent être que des « propriétés contingentes », ou traits de manifestation. Ce principe rigide pourrait apparemment connaître au moins un assouplissement, qui transformerait ce type en architype : si l’on considère que Recueillement, ou Dix petits nègres, reste lui-même une fois traduit dans une autre langue, et peut donc consister en plusieurs (et constituer une classe de) types. Mais cette position, et j’y reviendrai, me semble intenable : l’architype, dans ce cas, n’est pas le texte, mais l’œuvre, considérée (si l’on en convient) comme susceptible de consister en plusieurs textes en plusieurs langues. Chacun de ces textes, ou chaînes lexicales, reste un type individuel et logiquement ultime. En revanche, le niveau d’individuation peut être exceptionnellement abaissé, lorsqu’un auteur spécifie par exemple une police typographique ou une couleur d’impression. Dans ces cas rares, et non toujours respectés par les éditeurs posthumes (j’y reviendrai aussi), le type est défini à un niveau infralinguistique.

En musique, la multiplicité des paramètres du son rend la convention d’individuation généralement plus libre et plus fluctuante. Un schéma syntagmatique (« formel ») comme A (A’) B A, qui est celui d’un grand nombre de mélodies, ne détermine manifestement qu’un genre (celui du lied, ou de l’« anatole » jazzis~ tique). Une spécification harmonique comme « A sur la tonique, B sur la dominante » détermine à peine une espèce, tant cette répartition s’impose dans le système tonal standard. Une spécification de tonalité détermine une espèce comme celle des « lieder en fa » ou des « lieder en sol ». Ce qui peut déterminer un type individuel, c’est par exemple la phrase A d’Au clair de la lune, définie par une succession d’intervalles, tonique - tonique - tonique - seconde - tierce - seconde - tonique - tierce - seconde - seconde~ tonique, éventuellement spécifiée par des valeurs relatives de durée (quatre noires, deux blanches, quatre noires, une ronde31). La spécification par la tonalité, en l’occurrence ut majeur, est déjà plus facultative : Au clair de la lune en sol majeur (ou en ut mineur, etc.) restera évidemment reconnaissable, et ne serait considéré comme une « transposition » qu’au regard d’une définition plus stricte qui ne s’applique guère aux chansons populaires. Les œuvres du « grand répertoire » de musique classique sont généralement définies en tonalité : on ne concevrait guère de jouer la symphonie Jupiter en sol ou en la ; mais les œuvres vocales admettent traditionnellement la transposition pour s’adapter à plusieurs tessitures : un baryton ne chante pas un lied dans la même tonalité qu’un ténor, et on se soucie rarement de savoir quelle était celle de la partition originale (j’évoquerai plus loin quelques exceptions). Même en musique instrumentale, le niveau de spécification du type peut varier : chacun sait que Jean-Sébastien Bach, qui a écrit des toccatas et des partitas pour clavecin (les jouer au piano est donc déjà une sorte de transcription), laisse indéterminée l’option instrumentale de son Clavier bien tempéré, et plus encore de L’Art de la fugue. C’est là élever le niveau d’individuation, mais rien n’interdirait de l’abaisser perversement au-dessous de l’usage en composant une sonate pour piano droit. Et l’on n’oublie pas que les tempi d’exécution sont très diversement (voire nullement) prescrits, sauf indication métronomique ; encore faut-il savoir lire l’échelle du métronome, compétence que certains dénient à Beethoven. On sait aussi que la valeur de référence du diapason n’est pas d’une stabilité à toute épreuve.

On définit donc l’« individu » musical avec une précision très variable, comme on peut et/ou croit devoir le définir32. Reste que l’exécutant, lui, doit bien (ne peut pas ne pas) individuer son exécution, et généralement très au-delà de ce qui lui est indiqué : nul ne peut prescrire (ni même parfois définir) le timbre d’une voix, et inversement aucun pianiste ne peut jouer la sonate Hammerklavier sur un piano en général, ni même sur un Steinway en général, mais bien sur ce Steinway (ou cet autre). Et, par définition, une exécution ne peut porter sur un objet générique : on ne joue pas une sonate en général, mais cette sonate, on ne récite (on n’imprime) pas un poème en général, mais ce poème, et on les joue, récite ou imprime de cette façon, qui ne peut jamais avoir été prescrite dans tous ses détails. Ce fait se retrouve dans tous les arts allographiques : en cuisine, par exemple, personne n’exécute la définition générique du cassoulet, mais bien la recette de tel cassoulet, landais, toulousain, de Castelnaudary ou de Pierre Perret, et, qui plus est, en y employant tel ingrédient singulier (ce morceau de ce canard), qu’aucune recette ne peut prescrire. C’est vrai, bien sûr, de toute pratique réelle. Exigez de votre maraîcher un kilo de fruits en refusant de préciser davantage, il devra bien choisir à votre place (fût-ce à l’aveugle) entre poires et raisins. Demandez-lui un kilo de poires, il devra sans doute choisir par exemple entre williams et comices. Spécifiez comices, il vous vendra ces quatre-là et non quatre autres. Si vous êtes très méfiant, choisissez-les donc vous-même une par une, mais au bout d’une telle logique il y a cette conclusion, qu’il faudrait tout faire soi-même ; ce qui nous ramène au régime autographique, et à Michel-Ange faisant son marché à Carrare, comme Françoise à Roussainville-le-Pin. L’« émancipation » allographique ne va pas sans un minimum d’initiative d’un côté, et, de l’autre, de confiance et de délégation.

Établissement

La réduction, condition nécessaire et suffisante de la constitution d’un objet d’immanence allographique, ne garantit nullement la constitution d’un objet d’immanence correct. En effet, si son point de départ, qui est nécessairement une manifestation, est une manifestation erronée (ou plusieurs manifestations identiquement erronées), le type extrait par réduction sera lui aussi erroné. Pour atteindre (si possible) un type correct, il faut disposer d’une manifestation correcte, soit donnée (par exemple : l’unique manuscrit autographe, en principe et par définition toujours correct), soit élue (par exemple : la dernière édition corrigée par l’auteur), soit supposée (par exemple, l’« archétype » conjectural d’un stemma de manuscrits prégutenbergiens, c’est-à-dire de copies allographes d’édition). Ces diverses opérations nécessaires d’examen, de comparaison, de critique et de reconstitution concourent à ce qu’on appelle l’établissement d’un texte ou d’une partition, ou plus généralement d’un objet d’immanence idéal. Cette nécessité est propre aux œuvres allographiques : les autographiques n’exigent « que » d’être authentifiées, c’est-à-dire rapportées avec certitude à l’acte de leur auteur33.

Ce n’est évidemment pas le lieu d’exposer après tant d’autres les méthodes (variables) de l’établissement des textes littéraires ou musicaux. Je rappelle seulement que le principe cardinal en est la recherche d’un exemplaire, réel ou conjectural, le plus conforme possible à ce que l’on croit avoir été l’« intention » de l’auteur. Ce singulier est évidemment très naïf ou très réducteur, car un auteur peut avoir eu plusieurs intentions, au moins successives, et le privilège généralement accordé à la dernière en date n’est pas toujours absolument justifié. Aussi voit-on certains éditeurs préférer le texte du manuscrit original à celui de la première édition, même corrigée par l’auteur34, ou celui-ci à celui de la dernière corrigée35. Mais, comme ce parti n’est pas suivi par tous, ces divergences aboutissent à la coexistence de plusieurs versions d’origines successives, et donc, de nouveau, à l’existence d’œuvres plurielles, comme l’Oberman (n) de Senancour, que nous retrouverons au titre de la transcendance36.

Pour les manuscrits médiévaux, copies allographes d’édition37 marquées par l’inévitable dérive des transcriptions (directes, ou par dictée collective au scriptorium), la doctrine de la philologie classique, parfois optimiste, supposait possible l’établissement d’un stemma généalogique conduisant à un archétype (réel ou conjectural), c’est-à-dire à un premier exemplaire considéré par principe comme le plus conforme à l’intention de l’auteur : doctrine pertinente pour les textes hérités de l’Antiquité, mais mal adaptée à la transmission des œuvres médiévales en langue vulgaire (surtout poétiques), souvent transcrites à partir d’une tradition orale qui faisait sa part à l’improvisation. Aussi a-t-il fallu en rabattre, et admettre, là encore (là surtout), une plus grande pluralité textuelle38.

J’ai dit qu’il en allait de même des objets d’immanence allographique en général (partitions, plans, dessins de couture, etc.), qui posent évidemment le même genre de problèmes. J’ajoute qu’une exécution, pour peu qu’on en ait trace (bâtiment, robe, enregistrement d’interprétation par le compositeur ou le poète lui-même), peut entrer en concurrence légitime avec les (dé) notations existantes (si par exemple une interprétation par le compositeur, postérieure à la gravure de la partition, témoigne d’indéniables « corrections » volontaires) – ou en tenir lieu, si une œuvre musicale, en l’absence de toute partition, n’a été consignée que par une exécution auctoriale. En ce dernier cas, de nouveau, nous sommes ramenés au régime autographique (celui, généralement, du jazz) – éventuellement multiple, par la vertu (relative) de l’enregistrement. Mais il n’y a pas toujours un magnétophone à portée du podium.

Transferts, conversions

Un texte (et plus généralement un objet allographique) qui ne connaît encore qu’un exemplaire de manifestation (par exemple un manuscrit authentifié comme autographe) ne pose guère de problèmes d’établissement (sauf, je l’ai dit, correction d’éventuels lapsus ou empêchements manifestes), et, bien entendu, cet exemplaire unique peut se prêter directement à un nombre indéfini, sauf usure, de réceptions individuelles ou collectives, comme la lecture d’une lettre à la famille qui passe de main en main. En revanche, l’exploitation de son caractère (potentiellement) allographique, c’est-à-dire la transmission correcte de son texte à de nouvelles occurrences de manifestation, suppose un certain nombre d’opérations qu’il nous faut considérer d’un peu plus près. Selon le schéma triangulaire

déjà exposé, ces opérations de re-manifestation consistent nécessairement soit en (nouvelles) exécutions, soit en (nouvelles) dénotations. Selon qu’elles s’opèrent à l’intérieur d’un mode ou d’un mode à l’autre, je qualifierai ces transmissions de transferts (intra~ modaux) ou de conversions (intermodales). Dans les deux cas, il s’agit évidemment de transmettre intégralement l’objet d’immanence d’une manifestation à une autre, et dans les deux cas l’exemplaire ou occurrence initial sert de modèle pour la production des suivants. Mais ce modèle, ici encore, fonctionne tantôt comme une matrice purement mécanique (ou photonique, etc.), tantôt comme un signal qu’il faut comprendre pour l’interpréter. Je parlerai de nouveau d’empreinte pour le premier et de copie pour le second ; mais encore y a-t-il, nous le savons, copie et copie, ce qui nous impose le recours à un troisième terme.

La panoplie des procédés de transmission par transfert d’un texte écrit peut assez commodément servir de paradigme à tous les autres. Le plus mécanique, et qui ne suppose, dans le processus lui-même, aucune intervention de l’intelligence, est la prise d’empreinte, dont la bonne vieille photocopie est l’illustration la plus courante ; dans ce procédé, le texte n’est pas reproduit seul, puisque la plupart (une part variable selon les types de machine) des propriétés de manifestation du modèle (au moins graphie, ou police, et mise en page) sont conservées. Le second peut être qualifié de copie fac-similé ; c’est ce que j’appellerai ici copie tout court : un habile exécutant se donne pour tâche de reproduire le plus fidèlement possible toutes les caractéristiques du modèle, textuelles et paratextuelles – y compris si possible la nature de son support ; c’est ainsi que procèdent les faussaires, et l’on peut décrire le produit de ce travail comme une pseudo- ou quasi-empreinte : il a (au moins) toutes les propriétés de l’empreinte, quoique obtenues par une voie toute différente. Je ne dirai pas que l’intelligence n’intervient pas encore ici (qui dit habileté dit intelligence), mais il ne s’agit pas encore d’une intelligence du texte comme tel : un bon calligraphe peut contrefaire un manuscrit sans en connaître la langue, et même sans savoir en lire l’écriture (ni aucune autre), un bon typographe peut, dans les mêmes conditions, contrefaire une page imprimée. Le troisième procédé est le seul qui ne transmette que le texte, sans se soucier des traits paratextuels du modèle ; c’est donc le seul qui utilise le texte seul, extrait par réduction du modèle, comme signal, et le seul pour l’instant qui exige une certaine compétence linguistique : pour transcrire en anglaise un texte écrit en gothique, il faut au moins savoir translittérer. J’ai appelé transcription39 ce troisième type de transfert. Les produits des deux premiers peuvent être qualifiés de (plus ou moins) « fidèles » ; ceux du troisième sont seulement corrects, c’est-à-dire conformes au seul objet d’immanence : le texte40.

Tels sont les trois types de transfert les plus courants, même si les perfectionnements du premier doivent progressivement sonner le glas du deuxième41. On pourrait en imaginer un quatrième, dont la rentabilité serait nulle, et qui ne pourrait donc fonctionner qu’à titre d’exercice technique : soit à reproduire à l’identique une page manuscrite ou imprimée ; on fournit à l’exécutant le texte (oralement, ou dans une autre scription) et toutes les caractéristiques paratextuelles de la scription à reconstituer : mise en page, taille, police typographique (romain ou italique, garamond ou didot, etc.) ou chirographique (cursive/onciale/gothique/anglaise/ronde/bâtarde), etc. ; si toutes les consignes sont correctement données et exécutées, le résultat sera, au moins en typographie, un fort présentable fac-similé. De fait, c’est à peu près le travail qu’on demande à un ordinateur, et ce procédé peut donc, par excellence, être qualifié de traitement de texte – à ces différences près que l’ordinateur ne dispose pas (encore) de polices chirographiques, et qu’on ne lui demande généralement pas de reproduire un modèle déjà exécuté, mais d’exécuter un modèle idéal communiqué sous forme de consignes.

A titre plus fantaisiste, et même fantastique, il faut encore mentionner l’hypothèse, courante dans le registre de la plaisanterie, d’un texte (par exemple celui de Don Quichotte) reproduit par l’effet d’un pur hasard : imprimeur ivre, singe dactylographe inspiré ou infiniment patient, etc. ; et bien entendu celle, borgésienne, du remake ménardien. Contrairement à Borges, Goodman soutient42 que dans un tel cas nous aurions bel et bien affaire au véritable Quichotte. Mais, nous le verrons, le désaccord ne porte que sur la question de l’identité opérale, qui nous occupera plus loin, et non sur celle de l’identité textuelle : Borges, comme Goodman (et comme tout un chacun), pense que le texte produit par Ménard est bien celui du Quichotte, ce qui nous suggère un sixième procédé, ou du moins processus, relevant non plus du hasard objectif, ni (l’hypothèse borgésienne l’exclut formellement) de la simple mémoire (après le singe, l’éléphant), mais d’une sorte de palingénésie subjective : Ménard se fait Cervantès.

Les modes de scription susceptibles d’être reproduits par empreinte ou transcription ne se bornent d’ailleurs pas aux écritures courantes (phonétiques ou logographiques) : ils comportent aussi des procédés dérivés tels que les sténographies ou sténotypies (dérivées de l’oral), les « alphabets » Braille ou Morse (dérivés de l’écrit), et sans doute quelques autres dont j’ignore, mais soupçonne, l’existence. Il ne faut pas non plus lier trop étroitement l’écriture à la perception visuelle (ni la parole à l’auditive) : le braille, par définition, ne l’est pas, et l’on peut épeler un texte par le « nom » de ses lettres, comme on peut solfier une partition par le nom de ses notes, sans opérer la conversion (épeler n’est pas lire, et solfier n’est pas nécessairement chanter) ; un sourd peut voir la parole sur les lèvres (« Read my lips ») d’un locuteur, et le langage des sourds-muets convertit en gestes des éléments linguistiques qui sont indistinctement des lettres ou des phonèmes.

Il va de soi, j’espère, que les mêmes procédés de transfert, d’une (dé) notation à une autre, s’appliquent aussi bien aux partitions musicales, aux plans d’architectes, aux dessins de couturiers, aux notations chorégraphiques – et a fortiori aux diverses sortes de « scripts », scénographies, recettes et autres. Les exécutions musicales ou dictions orales sont aujourd’hui susceptibles de procédés analogues : empreinte phonographique (numérisée ou non au passage), imitation fidèle d’une performance, ou simple itération correcte ne retenant que les traits d’immanence, équivalent sonore de la transcription. Grâce à l’enregistrement audiovisuel, cette extrapolation s’applique à d’autres pratiques allographiques telles que le théâtre ou la chorégraphie. Les seules limites me semblent tenir aux difficultés pratiques que rencontrerait la prise d’empreinte d’un édifice, ou à l’impossibilité (absolue ?) de prendre celle d’une saveur ou d’un parfum. Dans tous ces cas, la reconstitution à partir d’une (dé) notation est manifestement la procédure la plus expédiente. Encore faut-il, objectera-t-on, qu’une telle (dé) notation existe ; la réponse est que, lorsqu’elle n’existe pas d’avance, il faut l’établir après coup, comme fit Mozart pour le Miserere d’Allegri. Il est sans doute plus difficile de « relever » ainsi le plan d’un bâtiment, le schéma d’une chorégraphie ou le script d’une mise en scène, mais c’est affaire de compétence, et une critique gastronomique (peut-être Patricia Wells) se fait fort, dit-on, de reconstituer la recette d’à peu près n’importe quel plat proposé à son expertise. Il est certain en tout cas que ces difficultés-là ne tiennent pas au type d’art considéré, mais à la complexité relative de chaque œuvre : bien que les notations architecturale et musicale soient en général plus rigoureuses que celle de la cuisine, il est plus facile de reconstituer la recette du radis-beurre que le plan de la cathédrale d’Amiens ou la partition de Tristan et Isolde. Mais on voit bien qu’en évoquant ce genre de possibilités nous avons quitté le terrain des transferts pour aborder celui des conversions.

J’appelle donc ainsi toute transmission d’un objet d’immanence allographique d’un mode de manifestation à l’autre. D’une (dé) notation à une exécution, la conversion consiste en ce qu’on appelle assez couramment lecture ; d’une exécution à une (dé) notation, en ce qu’on appelle non moins couramment dictée. La lecture d’une (dé) notation, par exemple d’une scription textuelle ou d’une partition musicale ou chorégraphique, s’opère généralement en l’absence de son auteur, mais rarement contre sa volonté : si vous ne voulez pas qu’on vous lise, le plus sûr est de ne pas écrire. La dictée, en revanche, et malgré la connotation habituelle (scolaire) du terme, peut être involontaire : ce fut longtemps le cas des éditions pirates de pièces de théâtre, dites « à la voix des acteurs ». « Même en un temps où l’imprimerie répand les livres à profusion, Lope de Vega est contraint de demander aux pouvoirs publics de châtier une catégorie d’individus nuisibles […] dont le métier était de “voler” les comédies (trois mille vers et plus) à leurs auteurs, en les écoutant seulement une paire de fois ; ils les couchaient ensuite par écrit, substituant des vers mal composés à ceux dont ils ne se souvenaient pas exactement43. » Ainsi fut faite, encore en 1784, la première édition, évidemment illégitime, du Mariage de Figaro, et l’on sait d’où nous viennent certains textes d’Aristote, l’Esthétique de Hegel ou le Cours de linguistique générale de Saussure. Le procédé peut naturellement s’appliquer à n’importe quelle performance – n’était que l’usage, ouvert ou clandestin, des magnétoscopes et autres caméscopes le rend aujourd’hui inutile.

La dictée simple est plus rare que ne le suggère l’emploi courant de ce mot : elle ne peut consister qu’en la (dé) notation immédiate d’une performance improvisée. La dictée courante procède en fait d’une double conversion : transfert indirect d’une scription à une autre par le truchement d’une lecture orale, c’est-à-dire d’une exécution. C’est ainsi, je l’ai déjà rappelé, que se réalisaient le plus souvent, au scriptorium, les « copies » médiévales. Mais la moindre transcription procède, plus ou moins consciemment, d’une (double) opération du même ordre : lecture muette et dictée intérieure. En revanche, ces transferts indirects ne supposent pas tous un transit par l’audition : un sourd peut noter un discours lu « sur les lèvres » du locuteur, et un musicien sourd (mais compétent) peut, au seul vu des gestes de l’exécutant, noter sans l’entendre une performance improvisée ou d’interprétation. Il est évident à tout le moins qu’un pianiste (par exemple) à qui l’on projetterait l’enregistrement vidéo muet d’une exécution pianistique n’aurait aucun mal à identifier le morceau joué s’il le connaissait, ou à en percevoir bien des caractéristiques s’il le rencontrait ainsi pour la première fois – sans compter celles de l’exécution elle-même.

Toutes ces hypothèses manifestement tirées par les cheveux peuvent sembler oiseuses. Ce qui importe au moins, sur le plan théorique, c’est d’observer que les conversions, et a fortiori les transferts indirects par double conversion, supposent une réduction (consciente ou non) au type. En effet, et malgré les simplifications ou raccourcis du langage courant, il n’est pas exact de dire qu’un pianiste « exécute une partition » ou qu’un secrétaire « note la performance » d’un orateur : ce qu’exécute le pianiste, c’est le texte musical noté par la partition, dont les particularités graphiques extramusicales lui importent peu ; ce que note le secrétaire, c’est le texte verbal d’un discours dont les particularités paratextuelles (débit, timbre, accent, etc.) ne le concernent généralement pas davantage. Une exécution n’exécute pas une (dé) notation, mais son objet d’immanence idéal. Pour le dire d’une manière plus synthétique (quoique tautologique) : une manifestation ne peut manifester qu’une immanence.

Inconvertibilités

Encore une fois, l’œuvre allographique présente ce paradoxe (et cet inconvénient pratique) qu’elle n’est purement elle-même que dans l’objet idéal où elle immane, mais que cet objet, parce que idéal, est physiquement imperceptible, et qu’il n’existe, même pour l’esprit, que comme un point de fuite qu’on peut définir (par exemple : « Ce qu’il y a de commun entre une partition et une exécution de la symphonie Jupiter44 »), mais non contempler. Il en va de même, bien sûr, de toutes les idéalités, et en particulier des abstractions, mais cette situation est plus fâcheuse pour les idéalités artistiques, dont la fonction cardinale est d’ordre esthétique, et donc en principe et de quelque manière (que nous retrouverons) « sensible ». Cette fonction, l’œuvre allographique ne peut l’exercer qu’à travers ses manifestations, et constamment mêlée à d’autres fonctions que tel mode de manifestation exerce mieux que tel autre, voire est seul à pouvoir exercer. Nous allons retrouver plus loin cette question pour elle-même, mais il faut au moins observer que la plupart des œuvres, en tous régimes, ont des fonctions pratiques (non esthétiques) qui ne s’exercent qu’à travers leur exécution : même si ces (dé) notations suffisent à définir un accomplissement artistique, on n’habite pas un plan d’architecte, on ne se vêt guère d’un patron, on se nourrit mal d’une recette. Or, comme le montre bien l’exemple de l’architecture, il n’est pas toujours aisé ni pertinent de séparer la fonction esthétique de la fonction pratique : la première résulte souvent d’un heureux accomplissement de la seconde. La littérature présente sans doute un cas extrême, non certes d’absence de fonction pratique, mais plutôt d’égale aptitude à la remplir sous ses deux modes de manifestation. Justement parce qu’ils sont de langage, les « actes de langage » passent à peu près indifféremment par les deux canaux : pour un honnête homme, une promesse orale vaut un contrat signé. Encore certaines fonctions de persuasion, par exemple, bénéficient-elles de la présence et de l’« action » d’un orateur. Comme disait admirativement Eschine à propos de son adversaire Démosthène : « Il faut voir la bête. » L’absence de fonction pratique est mieux illustrée par la musique, mais non absolument : c’est la fanfare qui anime la troupe, et l’on ne danse pas sur une partition. En revanche, et comme son nom l’indique, la (dé) notation est presque toujours plus appropriée à l’analyse et à l’approfondissement cognitif de l’œuvre : pour qui sait « lire », aucune audition ne peut valoir de ce point de vue l’étude d’une partition ou (malgré le « gueuloir » de Flaubert, qui s’y fia peut-être un peu trop, ou manqua parfois d’oreille) d’une page écrite. La réserve est de taille, et nous rappelle que ces partages de tâches ne dépendent pas seulement des types d’œuvres, mais aussi de la compétence, voire des aptitudes sensorielles des récepteurs : une partition ordinaire ne sera d’aucun secours à un aveugle, ni un disque à un sourd. Mais la relation esthétique se nourrit sans doute et s’accroît de l’étude des œuvres, et trouve sa voie sous toutes les formes : nous avons appris à « entendre les sonorités » d’un poème à la seule lecture silencieuse de son texte, Ravel appréciait sur partition les raffinements orchestraux de Rimski-Korsakov, et un gastronome sous perfusion savourera encore à sa manière la subtilité d’une recette – au moins sur la base d’une connaissance antérieure, et d’un souvenir des saveurs en cause, car l’objection de Locke reste valide : nul ne peut vraiment apprécier par ouï-dire le goût de l’ananas.

Il y a donc des limites, et dans les deux sens, à la convertibilité des manifestations. Les unes tiennent à des impossibilités techniques : certaines partitions sont « injouables » dans les conditions de leurs prescriptions (un accord de onzième pour la main droite, l’émission d’un la 6 par une voix humaine) ; elles notent pourtant sans difficulté un objet musical tout à fait concevable dans son idéalité. Un plan d’architecte peut être inexécutable parce qu’il brave les lois de l’équilibre ou de la résistance des matériaux. Du temps où il y avait encore des saisons, une recette simple et néanmoins séduisante, telle qu’asperges aux raisins ou faisan aux cerises, pouvait rester lettre morte ; et, à propos de lettres, rien n’empêche d’écrire un nom imprononçable, comme celui de ce personnage de Calvino : Qfwfq. C’est après tout le sort de bien des signes de ponctuation, dont la manifestation orale exige divers subterfuges, tels que la locution « entre parenthèses », ou ce geste, apparemment importé des États-Unis, qui consiste à agiter l’index et le médius de chaque côté de la tête pour mimer des guillemets autour d’une citation. Réciproquement, certains cris, qui peuvent appartenir à une performance orale, restent non scriptibles, comme les bruits, caractéristiques de la musique « concrète » ou de certaines performances jazzistiques (effets de souffle chez des saxophonistes comme Ben Webster ou Dexter Gordon45), innotables en partition.

D’autres inconvertibilités tiennent à l’absence de corrélation entre les options intramodales : aucun trait de diction ne correspond « naturellement » à la différence entre romain et italique, encore moins entre times et didot, aucune notation ne distingue entre le timbre de la flûte et celui du violon, etc. Ces impossibilités sont, généralement, soit tournées par le biais d’indications complémentaires telles que la prescription verbale des instruments requis, soit tenues pour « contingentes », comme ordinairement en littérature les options de mise en page ou les polices typographiques, que l’on se soucie rarement de « traduire » à la diction. Mais il y a à cette norme des exceptions notables, dont quelques-unes sont génériques (aller à la ligne après chaque vers et mettre une capitale en tête du premier mot), certaines personnelles (le refus des capitales chez e.e. cummings), et la plupart, propres à telle ou telle œuvre. Les poèmes « figurés » de l’Antiquité (la Syrinx de Théocrite, aux vers décroissants comme les tuyaux d’une flûte de Pan) ou du Moyen Age46, les fantaisies graphiques de Tristram Shandy, le choix par Thackeray d’une police Queen Anne pour Henry Esmond (pastiche thématique, stylistique et typographique d’un roman du XVIIIe siècle), les constellations de caractères du Coup de dés mallarméen, les calligrammes d’Apollinaire, le jeu sur les couleurs d’encre dans le Boomerang de Butor ou l’Esthétique généralisée de Caillois, les effets de blanc de la poésie contemporaine constituent autant d’éléments paratextuels intransmissibles en diction mais en principe inhérents à l’œuvre47, et qui abaissent son seuil d’idéalité très au-dessous du niveau strictement linguistique. On peut d’ailleurs aussi bien les décrire comme caractéristiques d’œuvres mixtes, faisant appel à la fois aux ressources de la langue et à celles (figuratives, décoratives, connotatives) des arts graphiques, comme l’indique bien le terme même de « calligramme ». La poésie chinoise classique (qui était pourtant aussi destinée à la récitation orale, voire au chant) ne se privait pas, on le sait, des prestiges de cette mixité. La réciproque (traits de diction non scriptibles) est plus rare aujourd’hui à cause de l’extinction progressive du mode oral, mais la multiplication des lectures auctoriales enregistrées pourrait en redonner quelques occasions, et les éditions critiques à venir devront peut-être confronter quelques manuscrits à quelques cassettes.

Les effets graphiques ne sont nullement étrangers aux partitions musicales, et l’on ne manque pas, du Moyen Age à Éric Satie (et au-delà), d’exemples de « musique pour l’œil », partitions « figuratives » dont les traits visuels ont parfois leur contrepartie auditive48 (gammes ou arpèges en montagnes russes), mais non toujours. Après tout, même des relations aussi vénérables que la traduction en notes de certains noms (B A C H = si - la - do - si bémol) sont lettres mortes pour qui ignore les équivalences propres au solfège germanique. J’imagine encore que bien des aspects proprement graphiques des plans d’architecture se perdent inévitablement à l’exécution, et je suis sûr qu’il en va de même des effets stylistiques de certaines recettes de cuisine, comme celle, par Ragueneau, des tartelettes amandines dans Cyrano de Bergerac.

Textes et scripts

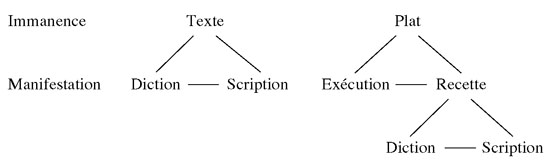

Ce dernier exemple évoque à sa manière un problème délicat qu’il nous faut considérer d’un peu plus près. J’ai mis en parallèle quelques cas d’inconvertibilité entre dénotation et exécution, dont l’illustration en littérature était l’inconvertibilité de scription à diction ou réciproquement. Mais, pour la recette de Ragueneau, il ne s’agit plus de (mauvaise) relation entre écrit et oral, car un trait « stylistique » est, pour l’essentiel, transcendant à cette distinction, et c’est bien le cas de celui-ci : la recette des tartelettes amandines est versifiée à l’oral comme à l’écrit. Ce dont il s’agit, c’est de l’impossibilité de transférer ce trait de la recette (orale ou écrite) à son exécution : les tartelettes sorties du four. Le parallèle cache donc une dissymétrie, que l’on peut décrire en ces termes : en littérature, la (dé) notation est une scription et l’exécution une diction ; en cuisine, la (dé) notation est un énoncé verbal, indifféremment (malgré l’étymologie du mot script) oral ou écrit, et l’exécution est un mets servi sur un plat. La raison de cette dissymétrie tient évidemment à ceci, que l’objet d’immanence littéraire est un texte, c’est-à-dire un objet verbal, et l’objet d’immanence culinaire un « plat », c’est-à-dire un objet nullement verbal49, de même qu’une mise en scène ou tel autre type d’œuvre (dé) noté par un script. Ou, pour le dire autrement, le statut d’un texte et celui d’un script diffèrent au moins en ce que le texte est un objet d’immanence, le script un simple moyen de (dé) notation que l’on pourrait éventuellement, et peut-être avantageusement, remplacer par un autre, de type notationnel : il ne serait sans doute pas impossible d’inventer un code de notation culinaire ou scénogra~ phique qui dispenserait du « langage discursif » des recettes et des didascalies. Non seulement la langue ne fonctionne pas de la même manière, transitive et instrumentale dans les scripts, intransitive et opérale (« artistique ») dans les textes littéraires, mais encore elle ne fonctionne pas au même niveau : à celui de la manifestation dans les scripts, à celui de l’immanence dans les textes. Et puisque un script (comme un texte, et comme tout objet verbal) est une idéalité, il ne constitue à vrai dire qu’une manifestation potentielle, qui ne s’actualise à son tour que dans des manifestations réelles, orales ou écrites50. Cette dissymétrie peut se figurer par le schéma suivant :

La distinction entre texte et script permet de réduire quelque peu les effets de la différence entre notation stricte et dénotation verbale. D’une manière générale, je ne suis pas certain qu’une description verbale soit incapable de déterminer, par exemple, un objet musical avec autant de rigueur qu’une partition. S’il est bien vrai que la notation musicale (standard) est contrainte de spécifier la hauteur et la durée d’une note, alors que la langue peut se contenter de dire « la », en revanche une telle spécification n’est nullement interdite à cette dernière, qui peut toujours préciser : « la 3 double croche »51. La supériorité de la notation tient donc plutôt à sa commodité, à sa concision – et accessoirement à son universalité translinguistique –, ce qui ne l’empêche ni ne la dispense, nous l’avons vu, de recourir accessoirement aux indications verbales. Et surtout, il faut bien observer que les infirmités relatives qui tiennent à la « densité » sémantique de la langue et à ses ambiguïtés ne privent de la rigueur notationnelle que les scripts, chargés de (dé) noter par le langage des objets non verbaux. Mais l’écriture, phonétique ou non, ne souffre pas plus que la parole d’une telle faiblesse à l’égard d’un objet d’immanence (le texte) qui, à quelques marges près que je viens d’évoquer, est de nature essentiellement verbale : et pour cause, puisqu’il n’est rien d’autre que l’ensemble des propriétés verbales d’une manifestation orale ou écrite. L’imperfection de la langue comme système de (dé) notation ne compromet donc pas régime allographique de la littérature (qui, je le rappelle, connaît aussi un régime au moins partiellement autographique : celui des aèdes, des jongleurs ou des griots). Ce qui est vrai, c’est que le rapport entre immanence et manifestation n’est pas exactement de même nature selon que l’on reçoit un objet verbal comme un texte ou comme un script. Or, il n’est pas certain que cette alternative épargne tout à fait l’œuvre littéraire.