Sedicesimo makama

«Che tu sia maledetto, Ibn el-Kassim! Che la tua anima bruci per sempre nella Geenna!»

In uno sventolio di maniche, il visir si alzò improvvisamente, il volto livido.

«Eccellenza», replicò avanzando con prudenza verso Majd el-Dawla, insediato sul trono della regina, «non avevamo scelta. Se ho chiesto l’aiuto del Ghaznawide è stato unicamente per servirti e per servire il regno: sapevo che senza il suo esercito eravamo perduti».

«Ai turchi! Hai venduto il regno di mio padre ai turchi!»

«Rifiuto questa accusa! La rifiuto dal più profondo del cuore! Io ho chiesto solo un sostegno, un sostegno militare».

«Un sostegno militare? E il re di Ghazna te l’avrebbe accordato per magnanimità? Io avrò anche solo sedici anni, ma ciò nonostante l’Onnipotente mi ha dato un cervello capace di pensare!»

«Altezza, io…»

«Silenzio! Che la tua lingua diventi polvere e che i tuoi occhi si secchino!»

Alì ibn Sina, che osservava la scena, credette che il visir stesse per perdere il poco autocontrollo che gli restava per gettarsi al collo del giovane sovrano. Ma non accadde nulla. Ibn el-Kassim respirò a fondo e si rivolse ai membri della corte.

«Ascoltatemi. La situazione è chiara: a una notte da qui è accampato un esercito che senza difficoltà può togliere di mezzo il battaglione che ci assedia. Ai piedi delle mura sta un altro esercito che presto o tardi ci costringerà alla resa, il che avrà come conseguenza il ritorno della regina; lei, come ormai saprete, è viva e ha innalzato la sua tenda in mezzo al campo curdo. Cosa decidete?»

Un pesante silenzio seguì alle parole del visir. Il cancelliere abbassò lo sguardo. Il gran cadì si spolverò nervosamente la manica del caffettano. Il comandante si aggiustò il turbante, fissando il vuoto. Pareva che nessuno volesse parlare per primo. Finalmente fu il ciambellano a prendere la parola.

«Onore della nazione», cominciò esitante, «mi pare che non abbiamo molte alternative».

«Vuoi dire che non ne abbiamo nessuna», lo corresse il comandante Osman. «Siamo in una prigione, e la chiave…»

«La chiave», lo interruppe Majd el-Dawla, «è in mano ai turchi! E domani? Chi sarà il nostro nuovo carceriere? I curdi o il Ghaznawide?»

«A te la scelta, Eccellenza», disse il visir.

«Mio fratello? Forse mio fratello…»

Aveva pronunciato le ultime parole col pianto in gola: il ragazzo improvvisamente si riaffacciava nel corpo dell’uomo.

«Le nostre spie a Hamadhan mi hanno fatto sapere che per il momento Shams è impenetrabile. Ha ordinato di essere tenuto al corrente minuto per minuto dell’evoluzione degli avvenimenti, ma non sembra disposto ad agire in alcun modo».

Il giovane sovrano si afferrò la testa con le mani e rimase immobile, fissando le dorature madreperlacee del trono.

Era un cerbiatto sull’orlo dell’abisso, inseguito da uno stormo di falchi. Aveva due sole alternative: gettarsi nel vuoto o lasciarsi divorare.

Quando si decise a parlare disse:

«Che il Clemente ci protegga. Ordino che le nostre truppe siano pronte a schierarsi a fianco di quelle di Massud: daremo battaglia quando lui lo giudicherà opportuno».

«Domani, Maestà», mormorò il visir. «Il figlio del Ghaznawide mi ha fatto sapere che attaccherà i curdi domani, alle prime luci dell’alba».

«E allora che sia per domani…»

Con un gesto della mano, Majd fece capire che il colloquio era terminato. La corte si inchinò rispettosamente e lasciò la sala del trono. Il figlio di Sina stava per imitarli quando Majd lo interpellò:

«Sheikh el-rais!»

«Signore?»

«Domani scorrerà molto sangue tra le fila dei nostri fratelli. Bisognerà fare in modo di alleviare le sofferenze dei nostri soldati. Vorrei che tutti i medici fossero sul campo di battaglia, insieme all’unità medica mobile».

Ibn Sina rispose senza esitare:

«È proprio ciò che avevo pensato, Onore della nazione».

E aggiunse, con voce commossa:

«Che Allah vegli su di noi domani…»

Il sole si alzava lentamente tra le creste del Daylam. Brume di calore fluttuavano sopra la pianura, creando una cintura di schiuma bianca all’altezza della parte mediana delle mura di Raiy, dove il visir Ibn el-Kassim, Majd el-Dawla e le alte personalità della corte osservavano il campo di battaglia.

Sulla sinistra l’esercito curdo, di dimensioni impressionanti, era schierato immobile nella perfetta struttura dell’ussul, la tradizionale configurazione dei corpi combattenti ripartiti in cinque khami, cinque elementi intangibili: il cuore, l’ala destra, l’ala sinistra, l’avanguardia e la retroguardia. La luce pallida dell’alba scivolava insensibilmente sull’acciaio cupo delle sciabole di Damasco, si infiltrava nelle maglie delle cotte e illuminava le teste scure delle mazze ferrate.

Sulla destra, con la schiena rivolta al sole, visibilmente in numero inferiore, le forze turche avevano cominciato a scendere lungo i fianchi della collina detta “dei corvi”. L’esercito era diviso in tre ranghi. Nel primo, confusi tra le brume, si distinguevano i fanti, riparati dietro gli scudi di bronzo dorato; nel secondo si muoveva l’ombra nera degli arcieri e dei balestrieri; nel terzo, resa quasi invisibile dalla polvere in controluce, scalpitava la cavalleria pesante. Al centro erano state innalzate le bandiere ricamate di fili d’oro su un fondo di porpora e nero, dominate dai liwa, gli stendardi del sovrano ghaznawide, e da quelli blu dei Buyidi.

«È curioso», osservò il cancelliere indicando col dito le truppe turche. «Nonostante l’equilibrio delle forze sia chiaramente in nostro sfavore, Massud ha adottato una posizione difensiva. Ha anche posto gli arcieri in seconda linea, contro ogni regola bellica».

Il visir Ibn el-Kassim, portando la mano alla fronte, ipotizzò:

«Avrà le sue ragioni: io non sono affatto preoccupato».

Senza distogliere gli occhi dal campo di battaglia, Majd mormorò con la gola serrata:

«Che il Clemente ci protegga».

Nella pianura, nella zona occupata dai curdi, trombe dal suono stridulo squillarono sotto la nebbia che avvolgeva ancora i due eserciti. Hilal ibn Badr si voltò verso i suoi luogotenenti e ordinò con voce forte:

«Fate avanzare la cavalleria!»

Subito i cavalli, coi fianchi protetti da reti ricoperte di scaglie di rame, partirono sollevando nuvole di sabbia. Divorarono la collina con un rombo di tuono, avanzando dritti davanti a sé, e si scagliarono contro il centro dell’esercito turco. Vi fu un breve ondeggiamento, e come un sol uomo i soldati di Massud ruppero l’allineamento, come un’onda tagliata dalla prua di una nave, abbozzando un movimento a semicerchio verso le due ali dell’armata curda.

«Il figlio del Ghaznawide ha perso la testa!» imprecò il cancelliere. «Questo stratagemma è vecchio come il mondo: i curdi non cadranno mai in una trappola così grossolana. Le loro ali sono perfettamente protette e sono superiori per numero!»

«E il suo centro rimarrà sguarnito!» aggiunse Majd el-Dawla, pallidissimo.

In effetti, superata la prima linea dei fantaccini, la cavalleria curda si infilò come un torrente nella breccia, mentre subito dietro il kalb, il cuore dell’esercito, si metteva in marcia.

Il sole si era alzato nel cielo, senza però essere ancora riuscito ad attraversare le brume di calore che persistevano sopra la pianura e nascondevano la collina dei corvi.

I fanti del Ghaznawide continuarono la loro progressione verso i fianchi sinistro e destro dell’esercito curdo dove, in ginocchio, i muscoli tesi e il volto di pietra, li attendevano gli arcieri di Ibn Badr. In risposta a un segno del generale, le frecce curde salirono tutte insieme verso il cielo. Fischiando tenui, salirono fin quasi alla verticale delle brume: per un istante parve che si arrestassero a mezz’aria, ma ricaddero subito come una pioggia assassina sui fanti ghaznawidi.

Fu quello il momento che Massud scelse per lanciare a sua volta la cavalleria pesante. A differenza dell’avversario, i cavalieri erano equipaggiati con arco e frecce, per cui avevano meritato il soprannome di “demoni del Turkestan”. Continuando a cavalcare, con un’agilità prodigiosa lanciarono un diluvio di frecce, seminando morte e confusione in seno alla cavalleria curda. Ora il galoppo dei cavalli pareva scavare il ventre della pianura, sollevando schizzi di sabbia che si alzavano e ricadevano al suolo. Lo scontro fu terribile. Le due cavallerie si urtarono con la violenza di onde che si schiantano sulle rocce. Sciabole e scimitarre, brandite verso il cielo, presero vita sotto il lampo acre del sole, e tutto si mescolò, per formare un unico magma di colori e di suoni. Qui lo sfregamento del lino contro la lana e i turbanti decapitati; là il respiro mozzo, il sudore salato e la bava dei cavalli. A quella confusione si aggiunsero in successione tre khami dell’esercito curdo, mentre l’ala destra e l’ala sinistra si opponevano alla manovra di aggiramento tentata dal nemico ghaznawide.

In disparte, sul tetto di una delle quattro unità mobili, Alì tentava di decifrare lo svolgimento del combattimento. Conosceva già l’odore di sangue e di morte, ma quella mattina aveva qualcosa di più acuto, che prendeva alla gola e provocava la nausea. Si asciugò macchinalmente le labbra col dorso della manica, quasi cercando di far sparire quel gusto di escrementi e di vomito. In realtà, non sapeva se a risvegliare in lui quella nausea fossero le scene d’orrore che si svolgevano sotto i suoi occhi o il pensiero di trovarsi involontariamente associato ai Ghaznawidi, che considerava nemici della Persia.

Per il momento, c’erano solo confusione e tumulto. Le forze curde opponevano una resistenza sorprendente ai mercenari mammalucchi. Erano anche riuscite a respingere l’attacco che minacciava le loro ali e progredivano sui fianchi dell’avversario abbozzando un movimento a tenaglia.

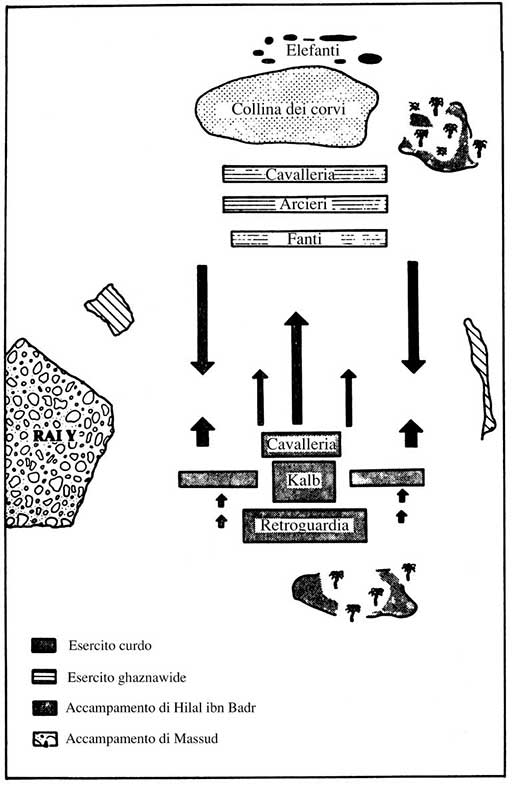

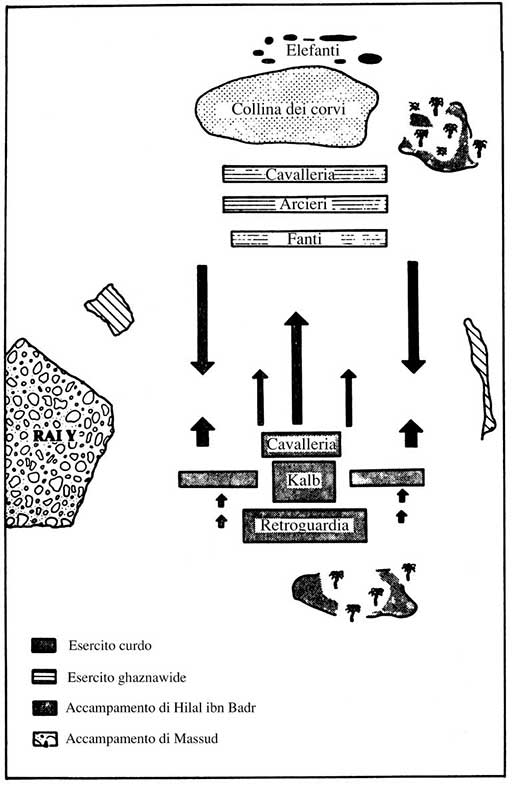

Schema della battaglia “dei corvi”.

Nessuno poteva prevedere come sarebbe finito il combattimento. Non il visir, né le personalità riunite sulle mura di Raiy, e ancor meno Majd el-Dawla, di cui ci si chiedeva se fosse più preoccupato per la possibile disfatta dei curdi o per l’eventuale vittoria di Massud.

Fu in quel momento che si produsse l’evento che avrebbe ribaltato le sorti della battaglia. La nebbia si era dissipata, lasciando apparire un cielo limpido come il cristallo. I profili confusi che fino a quel momento avevano delimitato l’orizzonte si stagliarono chiaramente ai quattro angoli della pianura ondulata, mostrando al tempo stesso la cresta e i dintorni della collina dei corvi.

Di là sorsero i dieci elefanti turchi, immensi, come frammenti di montagne; bardati e adorni di collari di sonagli, il ventre protetto da una corazza, uno sperone sul petto; montati da arcieri che stavano appesi sui due fianchi, all’interno di ceste di paglia intrecciata chiamate howdah. Si spostavano con una velocità sorprendente per il loro peso, e l’eco glaciale dei barriti che percorreva il campo di battaglia bastò da sola per scatenare il panico tra le truppe di Ibn Badr. Guidate dai loro cornac, le bestie si spinsero avanti. Nonostante le frecce che piovevano da ogni parte, spazzavano tutto sul loro cammino, calpestando i cadaveri e accanendosi sui resti umani. Gli speroni che avevano sul petto sfondavano inesorabilmente i ranghi dei khami curdi, le proboscidi stritolavano i soldati o li afferravano e li gettavano in aria come insetti, mentre le protezioni, allungate con lame di ferro inclinate verso terra, falciavano tutto ciò che tentava di resistere.

La sola reazione possibile era quella di squarciare il ventre degli animali, o tagliare loro i garretti, ma il disordine tra i ranghi curdi era tale che nessuno udì gli ordini gridati da Ibn Badr. Un gruppo di balestrieri si riunì e tentò, in un’ultima e disperata manovra, di mirare agli occhi degli elefanti, ma era troppo tardi: il sole li accecava e i mastodonti erano troppo vicini, ormai su di loro.

Sconvolto dallo spettacolo di desolazione che si svolgeva sotto i suoi occhi, Ibn Sina distolse lo sguardo.

La vittoria aveva scelto il suo campo.

Massud era il degno figlio del re di Ghazna.

Il crepuscolo tingeva di azzurro i contorni della pianura e i cadaveri dei soldati, mescolati a quelli dei cavalli. Alì stava finendo di curare l’ultimo ferito che gli avevano portato. Era riuscito a fermare l’emorragia con un ferro arroventato e ora stava applicando un unguento fatto di creta. Una volta terminato esaminò la ferita, per accertarsi che fosse perfettamente ricoperta, e poi la bendò. Nel carro che serviva da dispensario ambulante c’era un fetore insopportabile, che impregnava abiti e oggetti.

Un po’ più lontano, Yasmina tentava di far bere a un soldato un decotto di melia, per alleviargli il dolore. Per tutto il pomeriggio, altre donne della città erano venute ad aiutare i medici e gli infermieri: un’intenzione nobile ma inutile, perché in realtà sarebbero occorsi prodigi di scienza per salvare solo un decimo degli uomini feriti. Terminata la fasciatura, Alì afferrò una delle brocche in cui restava un po’ di vino e ne bevve un lungo sorso. Si sentiva vuoto, sfinito dalle ore trascorse a prodigare cure che sapeva insufficienti, ore spese a dispensare analgesici, a tentare di suturare e di pulire le ferite inferte dall’acciaio delle lame e dalle punte delle frecce.

Scostando il telo colorato che fungeva da porta, scese i tre gradini che conducevano all’esterno e andò ad appoggiarsi a una delle ruote del carro. Subito, l’aria fresca della sera gli colpì il viso coperto di sudore, regalandogli un certo benessere. Con lo sguardo errò lungo il campo di battaglia, ancora ingombro di cadaveri, e pensò all’assurdità di tutto ciò. Il destino degli uomini sarebbe dunque sempre stato fondato sui malintesi, le divisioni, l’orgoglio e l’intolleranza? Lassù, nel cielo incalzato dalla notte, si scorgeva già al-Zuhara, la stella della sera, che brillava a nord d’una luce cupa, non lontana da Zuhal, una delle due grandi stelle della sfortuna.

Stava per tornare al carro, quando alla sua sinistra udì un gemito. Dapprima credette che fosse solo l’eco delle grida della giornata che ancora gli empivano le orecchie, ma presto ebbe la certezza che si trattava di qualcuno che stava soffrendo. Avanzò in direzione dei gemiti e, scrutando nella penombra, scoprì un corpo rannicchiato su se stesso. Era un giovane di appena una ventina d’anni. Aveva la gamba sinistra atrocemente ferita per tutta la lunghezza della tibia, e il taglio era così profondo che si intravedeva il bianco dell’osso. Un odore nauseabondo esalava dalla ferita, e non v’era alcun dubbio che la cancrena si fosse già impadronita della carne. Improvvisamente si accorse di un particolare: quel soldato non era né un fante ghaznawide né un cavaliere curdo, e nemmeno uno degli uomini di Majd el-Dawla. Eppure era un soldato. Ma allora, da dove veniva? Da quale esercito?

Senza perdere un istante, lo sollevò da terra e lo portò al dispensario.

«Presto!» gridò. «Un anestetico!»

Yasmina gli tese il recipiente ancora fumante con il papavero, che aveva appena dato da bere a un ferito.

Alì fece stendere il soldato e strappò con un colpo secco il tessuto che avvolgeva la gamba ferita. Uno degli aiutanti dello sheikh si avvicinò al ferito per esaminarlo. Non gli occorse molto tempo per fare la stessa osservazione del figlio di Sina.

«Da dove viene? Non ho mai visto questa uniforme».

«Io sono stupito come te. Per quel che ne so, c’erano solo due eserciti che si affrontavano oggi. È strano».

Incuriositi dai discorsi dei due medici, gli occupanti del carro si erano raggruppati in semicerchio attorno al soldato sconosciuto.

Alzando le spalle, uno dei medici dichiarò:

«Comunque, ghaznawide o curdo, quest’uomo è perduto: entro poche ore la morte l’avrà portato via».

Alì si levò bruscamente, i tratti del volto induriti, e afferrò il collega per il colletto.

«Mai, hai capito, non pronunciare mai davanti a me parole come queste! Tu sei un medico, non un disertore. Il tuo dovere è di conservare la vita, non di predire la morte!»

Preso alla sprovvista dalla violenza di Ibn Sina, l’uomo balbettò confusamente qualche parola e abbassò gli occhi. Le donne si voltarono, imbarazzate. Solo Yasmina andò a inginocchiarsi vicino al soldato.

«Vuoi che lo faccia bere?» chiese dolcemente.

Alì assentì e sollevò lentamente la testa del giovane. Questi socchiuse gli occhi per la prima volta e fissò il medico.

«Che succede? Dove sono?»

«Sei ferito. Ti ho trovato sul campo di battaglia. Andrà tutto bene».

Il soldato bevve alcuni sorsi di papavero e fece per ricadere all’indietro, ma lo sheikh lo trattenne.

«No, devi bere, è necessario se vuoi sentire meno il dolore».

Yasmina gli rimise la coppa alla bocca e lo forzò a berne tutto il contenuto. Quando ebbe finito, Alì l’aiutò a stendersi sulla stuoia e attese.

Lentamente, l’occhio del ferito si velò e il suo volto si distese.

«Da solo? Mi ha trovato da solo? Non c’era nessuno con me?»

«C’eri solo tu. Ma a quale corpo appartieni?»

I primi effetti del papavero si facevano sentire, e il giovane pareva non esser più padrone di se stesso.

«Hamadhan», fu la sua unica risposta. «Hamadhan…»

Lo sheikh sobbalzò.

«Vuoi dire che vieni da Hamadhan?»

Sempre più sotto l’effetto dello stupefacente, il soldato batté le palpebre, ripetendo ancora come una cantilena il nome della città.

«È incredibile!» esclamò un medico. «Dunque apparterrebbe all’esercito di Shams el-Dawla, il fratello del nostro sovrano».

«Perché no?» ribatté un’infermiera. «Dopotutto, tra Hamadhan e Raiy ci sono solo una decina di farsakh».

«Il che lascerebbe supporre che si tratti di una spia».

«Io propenderei piuttosto per un esploratore», corresse Alì.

«Ma allora…»

«Allora, che Allah ci protegga: Shams non deve aver visto di buon occhio l’intervento del Ghaznawide».

«E avrebbe deciso di venire in aiuto a suo fratello?»

«Come conoscere i suoi veri progetti? Non vedo altra spiegazione alla presenza di quest’uomo: secondo la logica, dobbiamo aspettarci di veder apparire all’alba l’esercito del figlio maggiore di Sayyeda».

«Ma coi suoi elefanti Massud è invincibile!»

«È tutto ciò che gli resta», fece osservare Alì. «Non è certo nelle condizioni di affrontare una seconda battaglia in un lasso di tempo così breve».

Un’espressione costernata apparve sui volti dei presenti, e tutti osservarono il ferito con incredulità.

Alì si voltò bruscamente verso Yasmina.

«Per il momento, abbiamo una vita da salvare. Mi occorrerà altro papavero, molto più concentrato. Lo preparerai col vino caldo e vi aggiungerai anche qualche grano di giusquiamo».

Poi ordinò a uno dei medici:

«Scegli le lame migliori, le più affilate, e i migliori ferri per cauterizzare, e preparati a immobilizzare braccia e gambe del malato con delle corde».

«Ti chiedo scusa, sheikh el-rais», mormorò il suo collega con imbarazzo, «ma cos’hai in mente di fare?»

«Amputare: non vedo altra soluzione se vogliamo avere una possibilità di salvarlo».

«Ma l’amputazione…»

«Lo so», l’interruppe Ibn Sina. «È un’operazione dal risultato estremamente incerto, ma in questo caso non abbiamo scelta. Va’ ora».

Rivolgendosi agli altri occupanti della stanza aggiunse:

«Lampade, riunite tutte le lampade, anche quelle delle altre unità: mi occorrerà tutta la luce del Daylam».

Il soldato si era addormentato e la sua respirazione si era fatta più profonda e regolare. Inginocchiata vicino a lui, Yasmina gli asciugò guance, fronte e palpebre, bagnate di sudore. Le estremità degli arti erano state legate, e quattro medici le tenevano con forza. Disteso sulla schiena, con le braccia e le gambe spalancate sotto le ombre pallide e giallastre, avvolto nei fumi dell’oppio, il ferito pareva un uomo crocifisso.

Alì gli sentì le pulsazioni al polso e alla gola. Accertatosi che erano regolari, cominciò col sistemare un solido laccio emostatico a mezza coscia; poi prese il coltello preparato da un collega, provando il filo sul palmo della mano per verificare che l’acciaio non avesse la minima scheggiatura. Quindi tese con forza la pelle della coscia con la mano libera e cominciò a sezionare la carne, appena sopra l’articolazione trocleare, molto al di sopra della ferita. Il sangue uscì a fiotti dai primi vasi troncati. Presto le dita, le mani e la tunica di Ibn Sina ne furono macchiate. Il coltello, continuando ad affondare, rompeva deliberatamente vene e arterie, troncando irrimediabilmente nervi e tendini.

«Perdonami, sheikh el-rais», chiese una voce. «Ma perché hai inciso così lontano dalla ferita?»

«È meglio non sezionare mai al limite della cancrena», spiegò Alì senza alzare la testa, «ma a una certa distanza, dove il male non è ancora arrivato».

Aveva raggiunto i primi muscoli femorali. Appoggiandosi sul perone, praticò uno scavo a semicerchio, perpendicolare, sopra il ginocchio, lacerando e scavando sempre più in profondità, finché avvertì una resistenza. Il bianco dell’osso apparve in fondo alla ferita, come una canna d’avorio adagiata in fondo a una strozzatura.

«La sega», disse lo sheikh, passando il coltello a Yasmina.

Il sangue colava in rivoli spessi lungo la stuoia. Qualcuno aveva fatto bruciare dell’incenso per attenuare l’odore che riempiva il carro. Attorno a loro, i lumi delle lampade a olio tremolavano.

Nel momento in cui si udì il rumore della sega, che coprì quello della respirazione ansimante del ferito, una delle donne svenne e dovette lasciare il dispensario. La stessa Yasmina, pallidissima in volto, l’avrebbe imitata, se non l’avesse trattenuta il desiderio di non cedere davanti ad Alì.

In quell’atmosfera soffocante l’attesa si prolungò; poi finalmente il figlio di Sina si raddrizzò. Spinse via la tibia, che aveva separato dal femore, e si asciugò le mani insanguinate sul caffettano.

«Ora bisogna fermare le emorragie», disse in tono neutro. «Passatemi un ferro per cauterizzare, il più grande».

Una delle donne si precipitò su un braciere fumante e ne trasse una placca ovale di metallo dorato, innestata su un manico di legno. La porse a Ibn Sina, che la applicò subito contro l’estremità sanguinante della coscia, che si raggrinzì immediatamente come una pergamena che si increspi sotto l’effetto del calore.

Il ferito emise un soffio rauco, e tutto il suo corpo si tese.

«Dategli un’altra dose di papavero», ordinò Alì.

Dopo aver verificato che l’emorragia si era bloccata, tastò a lungo il polso dell’uomo. Verificò, secondo gli antichi precetti di Ippocrate, che le vie del sangue, della fronte e delle palpebre non fossero gonfie o indurite. Apparentemente soddisfatto del suo esame, chiese a un collega di applicare sul moncone un unguento composto di grasso di capra, jojoba selvatica e scorza di melograno tritata, prima di avvolgere la ferita in un panno di lana. Poi, dopo aver gettato un’ultima occhiata al ferito, lasciò il carro.

Una volta fuori, si appoggiò a una delle ruote, il capo gettato all’indietro, improvvisamente svuotato di pensieri. Un momento dopo, Yasmina lo raggiunse. Si sedette discretamente vicino a lui e dopo un po’, con voce tesa, gli disse:

«Ti sento inquieto…»

Non rispose subito, ma per lui tutto era chiaro. Se aveva visto giusto, se Shams el-Dawla aveva preso la decisione di venire a rimettere ordine nel regno di Raiy, allora avrebbe rimesso la regina sul trono. In quel caso lui, Alì, era definitivamente perduto…

Prese una manciata di sabbia e la lasciò cadere tra le dita socchiuse.

«Sto per partire», annunciò bruscamente.

La donna scosse il capo e lo lasciò continuare.

«Non vedo altra soluzione. Se Shams restituisce la corona a Sayyeda, è certo che lei cercherà di vendicarsi. Tutti quelli che hanno appoggiato suo figlio ne pagheranno il prezzo. Io sono già condannato».

«E dove andrai?»

«Ancora non lo so… probabilmente verso sud».

«El-Jozjani ti accompagnerà?»

«Penso di sì: sarà lui a decidere».

Dopo una pausa, lei chiese:

«E… io?»

Alì prese tra le dita un’altra manciata di sabbia.

«Tu, Yasmina… come faccio a risponderti? Mi sento così smarrito: ho trentaquattro anni, ed è come se ne avessi duemila. Per quanto ricordo, sono sempre vissuto in esilio, e so che ormai questo sarà inesorabilmente il mio destino. Forse ne sono io il responsabile, forse ho mancato di coraggio. A costo di apparirti cinico, ti citerò una frase di un filosofo caro al mio cuore, Ben Gurno: “Colui che mi ha creato, ha il dovere di distruggermi, perché la sua opera è imperfetta…”»

«Ciò che è imperfetto in te, Ibn Sina, è la tua paura dell’amore…»

Alì non poté fare a meno di sorridere.

«Va bene, allora dimmi cos’è l’amore».

«Il dono di sé. Il sacrificio. Il perdono».

Senza smettere di sorridere, osservò con aria distratta i granelli di sabbia che filtravano tra le sue dita.

«Scusami, ma credo che tu sia in errore, oppure vivi nel mondo dei sogni: te lo dico io cos’è l’amore».

Si volse verso di lei, e Yasmina credette di sentire i suoi occhi che le penetravano l’anima.

«Quando affermiamo che amiamo, cosa significa? Semplicemente che possediamo. Poiché dal momento in cui perdiamo la persona amata ci sentiamo persi, svuotati di tutto. In realtà, dicendo che amiamo, non facciamo che legalizzare un sentimento di possesso».

«Anche quando perdoniamo a chi ci fa del male e ci tradisce?»

«Anche. Cosa facciamo? Ce l’abbiamo con lui, ce ne ricordiamo e alla fine arriviamo a pronunciare la frase fatidica: “Ti perdono”. Cosa dimostra ciò? Niente. Niente, se non che restiamo ancora e sempre il personaggio centrale. Sono “io” che assumo importanza, poiché sono “io” che perdono… Tu forse hai ragione, Yasmina: io temo l’amore. È fondato solo sull’attrazione dei corpi, sull’idea di possesso, sulla gelosia, la diffidenza e la paura. È terribile avere paura, è come morire. Certo, noi crediamo di amare, ma in verità amiamo solo noi stessi. E io, come ti dicevo, mi trovo imperfetto. Si può amare ciò che è imperfetto?»

Yasmina alzò le braccia al cielo in un gesto di rassegnazione.

«Sheikh el-rais, la tua retorica oltrepassa le mie capacità. Io sono solo una semplice mortale e ti parlo del mio cuore; tu mi parli di algebra e di cose che mi sono superiori. Così sia: poiché così desideri, partirai senza di me verso la provincia del sud».