MOI : — Eh bien, je ne sais pas. Un cliché est-il un lieu commun en plus ou moins quelque chose ? Je dirais qu’ils n’ont rien à voir. Si le lieu commun est une sentence, qui s’exprime le plus souvent de manière abstraite, le cliché ne cherche, pas nécessairement à exprimer une morale. Il est… quoi ?

LUI : — Une image. Nous en avons trouvé un sans le faire exprès, tout à l’heure : « Montrer patte blanche. »

MOI : — Ou bien il a la prétention d’être une image. Lieu commun, prétention à la morale, cliché, prétention au « style ». Gourmont, à qui on pourrait peut-être enfin donner sa place… Celle d’un excellent essayiste, le premier à avoir réfléchi sur le cliché en littérature. Il dit que nous ne pouvons plus lire Les Aventures de Télémaque tellement cela déborde de clichés, mais que ces clichés, au moment où Fénelon les a écrits, n’en étaient pas. C’étaient des images neuves. Elles ont tellement plu qu’on les a reproduites, reproduites, reproduites, et à la longue elles sont devenues des clichés. Le cliché est une image usée. Si c’est pour l’étymologie que tu reprends le dictionnaire, je l’ai regardée tout à l’heure : « cliché » vient de l’imprimerie, et non de la photographie comme cela m’aurait pourtant arrangé. Cela dit, cette origine ne dément en rien la notion d’image, puisque le mot désignait la plaque permettant de reproduire une illustration ou une page imprimée, laquelle comprend des images écrites. (Quand je te disais qu’on peut tout démontrer.) Qui le premier a eu l’idée d’employer cette image pour désigner cette chose ? On l’ignore, mais gloire à l’Homme de Génie inconnu, même s’il l’a imprécisément fait. Avant lui, la chose existait, mais elle n’était pas nommée. Cela arrive souvent. C’est ce qui assure le triomphe. La chose sans nom peut être envahissante, nous peinons à la voir, puisque aucun mot n’est venu définir ses contours, et elle fait ce qu’elle veut.

LUI : — « Sans nom » c’est « innommable », « innommable » c’est « répugnant », et je me demande si ce ne sont pas surtout les mauvaises choses qui sont le plus tard nommées. Les bonnes sont nommées très vite et, souvent, dans un sens dépréciatif. « Gothique », « impressionnisme », « cubisme », ce furent d’abord des ricanements de commentateurs. Servez-moi une injure, je m’en ferai une médaille !

MOI : — Du jour où j’ai lu ces pages de Gourmont, je me suis décidé à noter, dans les livres que je lirais, les images devenues des clichés. Résolution que j’ai mal tenue, les lectures à thèse étant aussi abrutissantes que les thèses à lire, mais qui fait que je laisserai du mystère à mâcher aux biographes qui se précipiteront sur ma bibliothèque après ma mort : ces quelques mentions « O.C. ? » (origine d’un cliché ?) sur les pages de garde, avec renvoi à telles pages des volumes. Je les ai consultées, l’autre jour, et j’en ai eu vite assez de mon ramassage : la documentation, beuh ! est une excuse à l’imagination. Voici ce sur quoi j’ai remis la main : « Un rêve qui s’écroule » vient probablement de Flaubert, L’Éducation sentimentale : « C’était le premier de ses rêves qui s’écroulait. » « Le sourire commercial », cliché narquois, de Balzac, César Birotteau : « … le sourire de bienveillance que prennent les marchands quand vous entrez chez eux ; mais ce sourire commercial… » Balzac, d’ailleurs, m’a appris qui a inventé d’employer le verbe paraître comme nom : « Cette patriotique fureur qui porte à tout sacrifier au paroistre, comme disait d’Aubigné sous Henri IV… » (Les Employés). « Marcher avec son temps » m’a semblé pris aux Mémoires d’outre-tombe, à l’endroit où Chateaubriand établit des catégories entre les divers cardinaux de Rohan : « La première se compose de ceux qui veulent marcher avec le temps… » « Plus heureux qu’un roi » a peut-être pour père Théophile de Viau, « les longues soirées d’hiver », Rivarol, « pas un iota », Montaigne. Je n’ai pas trouvé d’images clichéifiées dans Marcel Schwob, on ne l’a pas assez lu, ni dans Marcel Proust, il faut trop de temps pour le lire.

LUI : — Le cliché fait les poches de la littérature.

MOI : — Ou de n’importe quelle expression de la poésie. Qui sait si « entrer comme dans un moulin » n’a pas été arraché à un tableau de Le Nain ?

LUI : — Ce qui m’épate, c’est que nous continuions à le dire alors qu’il n’y a plus de moulins.

MOI : — Le cliché est la chose la plus tenace du monde. Aussi tenace que la poésie.

LUI : — J’ai peint un tableau qui pourrait s’intituler Le Panthéon sanguinolant…

Je connaissais très bien ce tableau, mais il n’aurait jamais commencé sa phrase par : « Mon tableau Le Panthéon… » Il était poli.

LUI : — … et pour apprendre quel était le caractère de mes personnages, j’ai consulté des vieilleries restées très fraîches, au demeurant. Eh bien, l’expression « renvoyer aux calendes grecques », que j’aurais crue prise à un opéra d’Offenbach, est une invention de l’empereur Auguste, et c’est le même Auguste, et non Mme de Sévigné, qui a inventé l’expression « avoir des vapeurs » !

MOI : — La poésie invente, ou l’esprit poétique. Pas besoin d’être poète pour l’avoir. Dans un roman, je mettrai une bibliothèque de maison de campagne. Endroits extraordinaires ! Où l’on trouve des livres impossibles à trouver ailleurs ! La Bibliothèque nationale des rossignols ! Rossignols qui ne chantent pas, car ce sont de plats livres, mais où l’on découvre parfois une chose intéressante qui a l’air d’y être entrée par surprise. Chez les X…, en Normandie, m’ennuyant comme je ne sais m’ennuyer qu’en week-end, je prends les mémoires d’un snob ; et dans ce livre bête et pas si mal je tombe sur le mot d’une femme du monde, bien avant la dernière guerre, sur le gouvernement nazi : « C’est le corps de ballet de l’enfer. »

LUI : — Un mot, c’est-à-dire une image.

MOI : — Tout mot est une image. À commencer par le mot « abstraction ». Si je conteste la religion de l’étymologie, je n’en désapprouve pas une pratique vague ; depuis le cours moyen ou la sixième, nous savons désosser, en gros : ab, préfixe privatif, traction… d’où cela vient-il, traction ? Bah ! il suffit de savoir que c’est quelque chose de ab, qu’on ôte ; et abstraction évoque assez une espèce de sorcière tirée par les cheveux vers le ciel. Les écrivains qui s’opposent à l’image se trompent. Le plus sec d’entre eux en a nécessairement. « Paris » est une image.

LUI : — Qu’est-ce que c’est, une image ?

MOI : — Un équivalent visuel. Disons… « blafard comme un garçon de café ». Équivalent d’« extrêmement pâle », expression qui est elle-même une image, mais plus lointaine. « Blafard comme un garçon de café » est une comparaison ; il y a aussi l’équivalent-métaphore, mettons : « Un teint de garçon de café. » La métaphore est une comparaison concentrée, on lui a supprimé le « comme ». C’est l’emploi de l’une ou de l’autre qui fait une des principales différences entre le roman et le poème, souvent : étant un raccourci, la métaphore nécessite plus de concentration de la part du lecteur, qui est dans une position d’esprit naturellement plus concentrée lorsqu’il lit un poème, et le poème peut donc se permettre d’être exclusivement métaphorique. Dans un roman, l’enchaînement de la lecture doit être plus fluide, et il est plus comparatif. Je pourrais te fournir des exemples contraires, mais il me semble quand même qu’il y a de ça.

LUI : — « Être contre l’image », cela a autant de sens que d’être contre le ciel ou la mer. C’est très bien, l’image. Et puis c’est varié. Un geste peut être une image. Dans ce Richard II que tu as vu comme moi à l’Atelier, l’acteur, le grand acteur nommé Laurent Terzieff avait une façon d’incliner la tête sur l’épaule qui était une métaphore ; elle indiquait la tendresse retorse de son personnage. Et les images des peintres. Je ne les trouve pas visuelles, mais auditives. « La couleur est la voix des choses. »

MOI : — Claudel ?

LUI : — À quelques lettres près, et en moins paysan finaud : Louis Codet, un charmant romancier tué pendant la guerre de 1914, je crois qu’il était de Perpignan et… Il a écrit cela avant L’œil écoute, titre qui ne demeure pas moins une très bonne image. Nous ne parlons pas beaucoup de la musique.

MOI : — C’est une légende de dire que la poésie est pour l’oreille. Sous le prétexte que, il y a trois mille ans, des bardes barbants baragouinaient des barcarolles dans des baraques, certains refusent de voir qu’elle est une affaire de silence et que c’est du visible qu’elle propose. La sottise s’emparant de tout ce qui peut lui servir, elle a clichéifié l’expression de Céline, qu’il avait une « petite musique ». Pour lui-même, si on veut, l’expression est justifiée mais, devenue cliché, elle sert à diminuer la littérature, en la faisant passer pour un bibelot. Au reste il ne faudrait pas m’exciter beaucoup pour que je désapprouve l’emploi de ce mot « petit », par Céline ou dans les titres, « petit poème », « petite sonate », car, tout en voulant être charmant, cet emploi du mot est un cliché, et les artistes ne devraient pas être aussi ostensiblement modestes, on n’a que trop tendance à les prendre pour des riens. Quant à la « musique », je veux bien, à condition de dire que la poésie est un chant d’images. Je prends ici « poésie » au sens « vers ». L’allitération, la rime, toute la prosodie ne sont qualifiées de musicales que par l’habitude d’associer la notion d’harmonie à la musique. L’harmonie est plus un moyen qu’un but, en poésie. C’est un aimant ; si, à côté de « serpents », je cherche une allitération en « s », ce n’est pas pour le charme, tu vois le charme d’un sifflement, mais parce que cela appellera en moi des mots qui, rapprochés de « serpents », me permettront peut-être de créer une image. « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. » La recherche de l’allitération pour elle-même conduit peut-être à l’harmonie, et plus sûrement encore à une application gentiment scolaire.

LUI : — L’image passe pour arriérée.

MOI : — Sans doute elle l’est. Nous sommes des arriérés qui faisons semblant d’être civilisés. Que l’homme se fasse une idée de lui-même en société qui n’est pas trop mauvaise, à condition qu’il ne la prenne pas absolument au sérieux, c’est peut-être un moyen pour lui de s’en approcher. Ces images, cette arriération, cette façon de représenter les choses qui n’a pas changé depuis l’âge des cavernes, c’est notre caractéristique d’êtres humains. Je sais bien que l’homme aura été embêté d’être l’homme, après s’être si mal tenu au XXe siècle, mais il se trouve que notre intelligence est éclairée par les images au même titre que nous avons des cheveux sur la tête et non aux coudes. Tels nous sommes et c’est notre imparfaite grandeur. La plupart des écrivains qui disent être contre l’image sont en réalité contre son abus ou son mauvais emploi. Et il est bon qu’une littérature ait un Stendhal en même temps qu’un… ou qu’elle ait un Léautaud en même temps qu’un… Je cherche des noms de mauvais écrivains, mais d’excellents conviendront encore mieux : il est bon qu’elle ait un Stendhal en même temps qu’un Chateaubriand, un Léautaud en même temps qu’un Apollinaire. Léautaud dédicataire de « La Chanson du mal-aimé », du reste, et… Tu pourrais m’interrompre, quand je prêche ! « Il est bon » ! Ce n’est pas « il est bon », c’est comme ça. La littérature est un arbre dont les branches sont les écrivains (image). Je trouverais intéressant que les livres paraissent sans titre. Un numéro. « Bonjour, libraire. Je voudrais le 312 707. » Cela nous délivrerait de la fausse notion de genres, « roman », « essais », « théâtre », le tout étant de la poésie. La chose ne se fera jamais : le premier qui publierait un livre sans titre devrait passer sa vie à expliquer qu’il n’a pas agi par affectation. Ou alors on croirait qu’il a voulu « faire un coup », grand succès, une école littéraire, il devient son pittoresque, on ne le lit plus.

LUI : — La beauté vient peut-être de la répétition.

MOI : — C’est la magie qui vient de la répétition. J’ai horreur de la magie, et plus encore de ce qu’on emploie ce mot à propos de l’art. « Un style magique », etc. Il sous-entend, ou bien que l’art est une fabrication, ou bien que l’« artiste » est un irresponsable.

LUI : — Je pourrais te dire que si tu n’emploies que des images neuves, c’est comme si tu écrivais en hiéroglyphes.

MOI : — Tu pourrais, en sachant que c’est ce que nous cherchons. Tout mot est une image, donc un hiéroglyphe. Je dirais même que toute lettre est un idéogramme. Et tout bon écrivain, tout bon peintre, un homme qui, d’un alphabet ou de couleurs connus de tous, fait un assemblage nouveau et mystérieux. Le miracle est que ce mystère, tout le monde le comprend. « Miracle » est un mot ouvragé pour « talent ». Le talent, qui paraît si « élitiste » ! Non seulement il s’adresse à tout le monde, y compris aux imams, mais encore il peut tomber sur n’importe qui, y compris sur un écrivain. (Je fais des formules pour que tu aies quelque chose à me reprocher.) Avec cela, si tout le monde comprend le mystère, très peu l’admettent lorsqu’il apparaît ; il réveille l’humanité de la sieste visuelle qu’elle aimerait tellement poursuivre. Un talent nouveau est une grossièreté. De là qu’on le fait attendre, tandis que l’utilisateur de clichés, qui caresse l’homme dans ses habitudes de voir et de ne pas regarder, a du succès.

LUI : — Dans son désir d’art, l’homme met du cliché partout.

MOI : — J’oubliais le cliché de situation. Nous pouvons craindre que le film qui va se tourner en bas, vu le bon départ qu’il paraît prendre par ses costumes, ne se compose de situations clichées, comme celui que nous avons vu l’autre jour, tu sais, cette famille prise sous un éboulement qui finit pas être sauvée, et qui sort à la dernière image en frétillant des hanches ? le chien qu’on avait oublié.

LUI : — Ne sois pas aussi présomptueux des erreurs d’autrui : l’homme surprend en bien plus souvent qu’on ne veut le voir. Tout film en costume n’est pas nécessairement costumé esthétiquement. Le film-catastrophe l’était, et pourtant il se passe aujourd’hui, avec des gens habillés comme toi et moi, enfin, plus mal, ce sont des Autrichiens. Ce qui rendait la scène du chien écœurante est la façon dont elle était filmée, et c’est cela qui en faisait un cliché. Tu m’as dit que Gourmont avait dénombré toutes les situations possibles au théâtre, et qu’il en avait trouvé vingt-huit, je crois. Vingt-huit situations, il ne doit pas en exister davantage au cinéma. Ni dans le roman. Ni dans la vie. C’est toujours un sauvetage hasardeux, une femme qui prend un amant puis se suicide, un ambitieux qui se sert d’une jeune fille pour arriver, et ni le lieu ni l’époque n’y changent rien. Dans les films d’anticipation, le vaisseau spatial qui s’échoue, c’est toujours un carrosse qui verse, et le cynique Yorkeul a beau avoir trois yeux et une trompe, il va épouser la fille du riche Erzÿum pour son argent, tu peux remplacer « Erzÿum » par « Nucingen » et « Yorkeul » par « Rastignac ». Tout cela, c’est de l’homme, et l’homme tel qu’il est ne peut pas se créer plus de vingt-huit situations. (Ou vingt-neuf, ou vingt-sept.) Ni clichés, ni non-clichés, elles sont ce qu’elles sont. À celui qui les raconte de les montrer avec justesse. S’il ne le fait pas, j’appellerais cela du raccrochage à la fable, de laquelle tant d’œuvres d’art ne veulent pas se passer, et qui fait que tant de films ou de romans modernes ont sur la tête un hennin du Moyen Âge, par le préjugé qu’ils ont de prêter un caractère et des aventures prédéterminées à leurs personnage selon leur place dans la société. La princesse était fatalement bonne, l’informaticien est forcément distrait. Je ne sais si paresse ou flatterie, mais on dirait que, pour eux, la fiction est une convention.

MOI : — Prenons deux pièces écrites au même moment, représentées la même semaine de janvier 1677, avec les mêmes personnages et le même argument : la Phèdre de Racine est une bonne pièce, la Phèdre de Pradon est mauvaise ; l’une est écrite avec personnalité et contient des images, l’autre n’est pas écrite et contient des clichés.

LUI : — Le cliché tient à la manière d’écrire et, en réalité, les situations n’existent pas. Ou plutôt elles n’existent que relativement aux personnages : un point de départ qu’ils modifient, font vivre, et même disparaître. Et tant mieux, car qu’est-ce qui nous intéresse, les circonstances, ou les hommes ? La situation est un sentiment. Celui du personnage. De la même manière, le « sujet » de l’œuvre d’art n’existe que s’il est le sentiment de l’artiste. Sans quoi tous les saints Jérôme que mes confrères ont peints seraient bons. Ou mauvais, selon ce qu’on pense de saint Jérôme. Qu’il représente saint Jérôme ou une locomotive, une tranche de veau ou qu’il soit « abstrait », un tableau est une image s’il est bien peint. « Bien peint » n’a rien à voir avec le joli, le décoratif, le talent ; l’image et le cliché concernent le langage même des hommes. Quelle que soit sa forme. Certains gestes sont des images, certains gestes sont des clichés. De se taper le front de l’index pour dire : « Il est fou », par exemple.

MOI : — Le cliché est un réflexe.

LUI : — Une image non sentie. Il y a l’idée reçue, et l’image reçue. Acceptée sans examen. C’est à se demander si l’homme a envie d’exercer sa liberté, parfois. Là encore je ne pense pas qu’une longue circulation soit nécessaire. Une image peut être reçue extrêmement vite. Elle l’est sans doute d’autant plus qu’elle est vulgaire.

MOI : — Cela vient de ce que l’homme aime le beau.

LUI : — Et voici les néo-clichés, qui ont très peu circulé mais que nous reconnaissons tout de suite. « La France à deux vitesses. » Il s’agit d’adjoindre un mot désignant une chose ancienne à un mot désignant une chose plus nouvelle.

MOI : — Ce genre d’expression est assez la spécialité des hommes politiques et des journalistes. Que veux-tu, ils n’ont pas le temps de réfléchir. À moins qu’ils ne veuillent empêcher qu’on réfléchisse ? Préfèrent convaincre ? Ils fabriquent des expressions, puis y enclenchent plus ou moins bien leurs systèmes. C’est la mauvaise éloquence, tandis que dans la bonne, il y a un rapport nécessaire entre l’expression et la pensée. (L’une engendrant l’autre et l’autre modifiant l’une.) Pourquoi deux vitesses seraient pires qu’une, ou que quatre, on ne le sait pas. Peu importe, cela ne sert qu’à justifier un préjugé. Et c’est ainsi qu’on confectionne un « pré-vu », naturellement incapable de former une image.

LUI : — D’une manière générale, les clichés ne cherchent pas à être conséquents, et ce qui le montre mieux que tout est qu’on les importe tels quels de l’étranger. Il faut avoir entendu, une fois dans sa vie, un Français dire de quelque chose qui l’écœure : « Ce n’est pas ma tasse de thé. » Tu parlerais de l’Angleterre à ce buveur de vin rouge qu’il te répondrait qu’elle est notre ennemi héréditaire. Il faut avoir vu ce geste qui vient d’apparaître et qui consiste à gratter l’air de l’index et du majeur de chaque main : « Entre guillemets. » Importation américaine qui a son sens aux États-Unis, où les guillemets sont des traits verticaux, mais pour nous qui les imprimons sous forme de doubles chevrons ? Je prends ce qui est bon d’où que cela vienne, je ne tamponne pas mes plaisirs d’un visa, c’est notre manque de logique qui m’amuse. Si nous voulons le geste, changeons nos guillemets : je cesserai de le trouver inepte.

MOI : — Vive les importations. Elles rafraîchissent. Montrent que la logique n’est le plus souvent qu’une discipline qui fait de nous de pauvres haires. Cilice m’était conté, je l’enlèverais vite et… Pardon. Par un concours de lectures, je viens de découvrir que l’expression « tourner sa veste » est d’origine anglaise, anglaise de 1557, et n’est attestée en France que depuis 1640. Ce qui était un cliché là-bas a contribué à créer une image ici. (Devenue un cliché par la suite, mais c’est toujours une image un instant gagnée.) Par quel phénomène est-elle arrivée ? L’erreur, peut-être. Je lisais Le Festin nu, de Burroughs, en anglais. La drogue a été pour lui un singe sur son dos, a monkey on his back écrit-il. Je me suis mis à rêver là-dessus : un singe, un petit singe sur son dos, qui lui grignotait la nuque, quelle bonne image. Ce n’est que plus tard que j’ai découvert que to have a monkey on one’s back est un cliché américano-canadien qui signifie précisément être accro. Maintenant que je t’ai raconté cela, je doute que ce cliché puisse plonger dans mon arrière-mémoire puis en ressortir candidement, dans dix ans d’ici, me laissant croire que c’est une image que je viens d’inventer. Tourner sa veste, ou plutôt sa jaquette, comme on disait alors, qui sait si ce n’est pas un Français accompagnant la sœur d’Henri IV en Angleterre, pour son mariage avec Charles Ier, qui l’aura entendu puis redit en français quelque temps après son retour ?

LUI : — Autre mécanisme possible, le snobisme. Si cela venait d’une phrase de ce Buckingham que nous appelions Bouquinquant ? « BUCKINGHAM, traduisant littéralement le cliché anglais : – Madame, j’espère que cet officier des Compagnies-Rouges ne va pas tourner jaquette. Quelques jours plus tard, à une femme de sa suite, LA REINE DE FRANCE, qui aimera toujours les articles d’importation, anglais ou italiens : – Savez-vous, madame, ce que M. de Bouquinquant m’a dit l’autre jour ?… » Et l’expression prend.

MOI : — Trente ans plus tard, Mme de Sévigné écrit « tourner casaque ».

LUI : — Casaque ou veste, l’expression a peut-être disparu, car on trouve dans une lettre de Mérimée, ce Mérimée fils d’un peintre : « Les Anglais retournent facilement leur habit, comme ils disent… » Deuxième acte de la vie d’une expression : « LE CHANCELIER PASQUIER, destinataire de la lettre, dans un salon : – J’ai avis que Mérimée, pour reprendre une expression à lui, espère que Thiers va retourner son habit. MME DE BOIGNE : – Sans doute parce que son Histoire du Consulat empire de volume en volume. Dites, mon frère, vous avez entendu, c’est amusant, cela, retourner son habit », etc.

MOI : — Jusqu’à « tourner sa veste », qui selon le Grand Robert, regarde, date de 1888. Phénomène de l’imitation : un écrivain ou une personne à imagination invente ; quelques autres le font savoir ou le volent ; les mondains reprennent ; peu à peu la chose passe dans le public. T’ai-je montré… ?

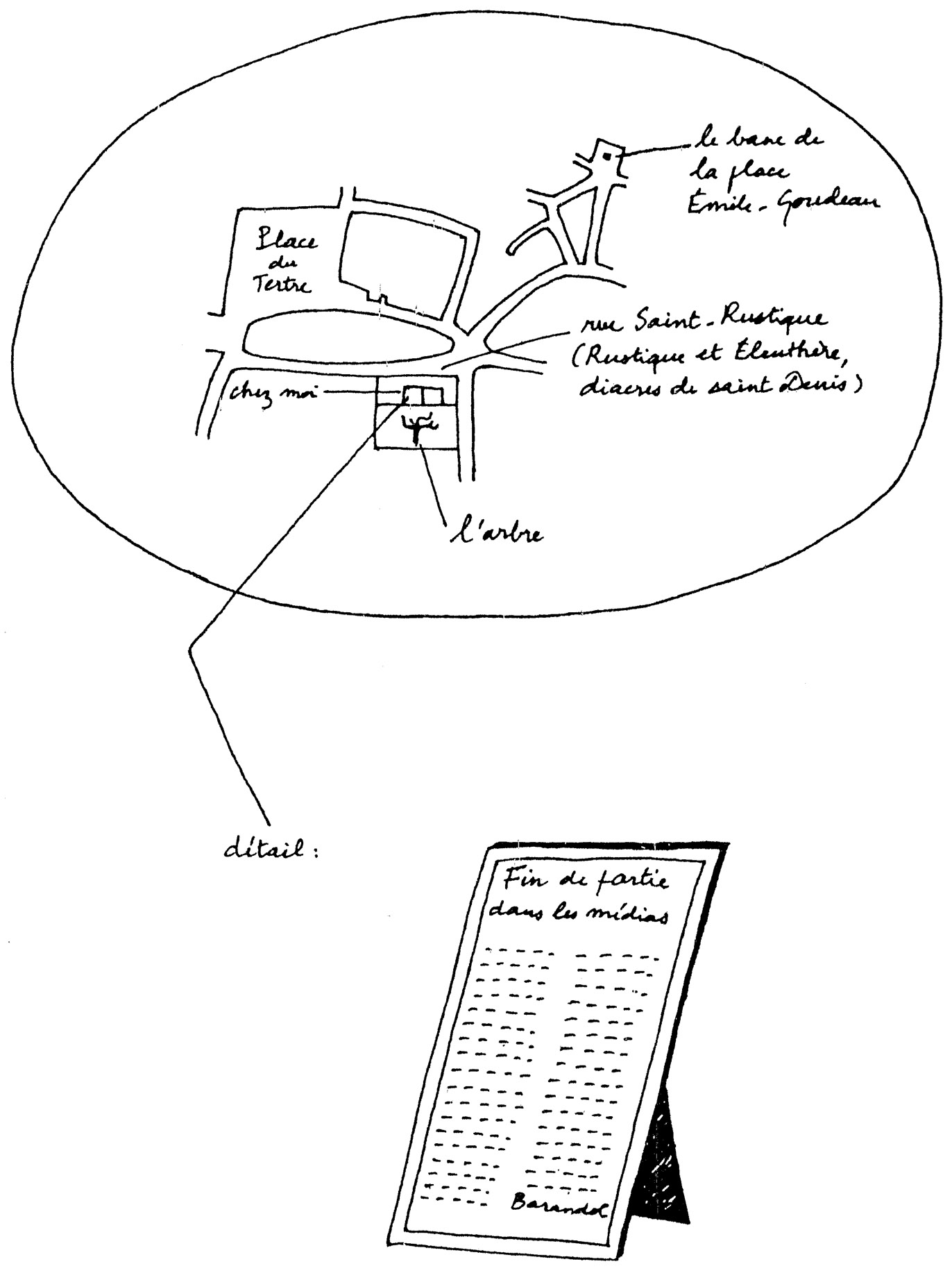

Je le conduisis à mon bureau, où j’avais posé un cadre. Dans ce cadre, la photo de personne, pas même de ce chiot qui, lorsqu’il me voyait arriver chez mes grands-parents, se précipitait du fond du jardin en haletant d’amour, et qui me manque tant, maintenant que je viens de repenser à lui, mais un article. Plan :

MOI : — Les journalistes parlent souvent en clichés, on ne va pas s’exciter. Ceci est un article d’écrivain et il m’émerveille : un article contre les lieux communs écrit en clichés. Clichés anciens, comme « esquisser un sourire », « à quelques encablures » (il parle de Paris), et parfois doublement anciens, dans une expression comme, ici : « La langue de Shakespeare émaille… » (Plus loin tu vois : « La langue de Molière. » Cet homme doit être embêté quand il s’agit de désigner l’ourdou.) Clichés moitié anciens, moitié modernes : « Les fils de l’écheveau médiatique. » Clichés modernes déjà vieillis, si un cliché n’est pas vieux sitôt né : « La quête du smack », mais si, tu sais, le smack de Fellini, ou bien : « Une précision d’entomologiste » (jamais métier n’aura été aussi souvent mentionné sans que je réussisse à comprendre en quoi il consiste). Voici ce que j’appellerais des clichés spontanés : « Le clash informatif », « l’archéologie du sur-dit. » De même qu’un seul mot peut être une image, un seul mot peut être un cliché. Regarde cette façon qu’il a de commencer une phrase par « concrètement » ! J’ai compté dix-neuf clichés en deux colonnes, et je te passe la vulgarité de l’allusion à Samuel Beckett dans le titre. Voilà comment on peut être contre les lieux communs et écrire en clichés tout en croyant être contre les clichés, puisqu’il se moque d’un journaliste qui, dans un roman, aurait employé des situations clichées.

LUI : — Les clichés spontanés sont souvent les enfants d’imbéciles qui se mêlent de vouloir créer des images. Comme ils sont par essence impuissants, leur procédé consiste à heurter un vague néologisme avec un mot présumé élégant qui a déjà quelques mois de circulation, il faut bien que l’élégance se reconnaisse. Ainsi apparaît une expression qu’on peut appeler « cliché » quoiqu’elle n’ait jamais été employée auparavant, et qui cesse aussitôt d’en être un parce que, non sentie, elle meurt, et ne sera jamais reprise. Hélas, l’imbécillité est imagée.

MOI : — L’intelligence aussi au demeurant, il ne s’agit pas que d’intelligence et de bêtise. Mettons qu’on appelle imagination l’art d’inventer des images nouvelles, autrement dit de combiner de façon nouvelle des mots entre eux, des couleurs entre elles, ou des notes. C’est forcément un signe d’intelligence, mais nous serions incomplets si nous ne disions pas que l’imagination procède aussi, quelquefois, de la divination. Troisièmement… j’ai oublié ce qu’est le troisièmement.

LUI : — N’arrive-t-il pas qu’un imbécile, touché par le souffle céleste de l’inspiration tenant son luth, trouve une bonne image ? Un imbécile peut accomplir une bonne action.

MOI : — Allons, ce serait une preuve de l’existence de Dieu.

LUI : — Avec ça, le point de vue des imbéciles m’est égal, et nous sommes injustes : Barandol n’est pas un imbécile, il a même du talent ; un talent hélas purement musical (ses points d’exclamation, la variété des sons de laquelle il prend si manifestement soin), et il croit suppléer à l’absence de vision par des clichés, le malheureux. Celui qui emploie un cliché se rend-il compte qu’il contient une image, tout usée soit-elle ? « La langue de Molière. » A-t-il vu Molière ?

MOI : — Ah, s’il l’avait vu, Molière lui aurait gentiment dit : « C’est trop longtemps, Iris, me mettre à la torture. Iris, comme vous le voyez, est mis là pour Julie. » Et il n’aurait pas écrit « la langue de Molière ».

LUI : — La plupart de ceux qui entendent ou lisent les clichés ne voient pas plus l’image que ceux qui l’écrivent ou le disent. Un perroquet qui s’adresse à des aveugles, voilà la moitié du langage des hommes. Ce qui ne nous empêche pas de comprendre ce que le cliché veut nous dire, mais nous sommes beaucoup trop complaisants de faire cet effort-là.

MOI : — Qui voit les images sous les clichés ? Toi, les bons peintres, les bons écrivains, les gens qui ont de l’imagination. Il serait possible qu’un bon écrivain, un très bon écrivain même, écrive des clichés parce qu’ils sont des clichés. Tout en ignorant qu’ils en sont. Mettons que dans un livre du XIXe siècle il trouve l’expression « frais comme l’œil ». À l’époque c’était un cliché, mais il ne le sait pas ; il songeote. « Frais comme l’œil… Pas mal, frais comme l’œil… Un œil, le blanc de l’œil, le blanc bleuté des yeux des enfants… » Et il écrit : frais comme l’œil.

Il sourit. Je souris. Me penche pour prendre la bouteille de whisky, ou d’eau minérale, comme vous voudrez.

MOI : — Oui, c’est idiot… Personne ne vole quelque chose qu’il trouve bon, puisqu’il le trouve bon. Et quel besoin de voler, quand on peut imaginer ? (Sans compter qu’on ne vole pas.) Je dis « bon »… mais le cliché, ça se renifle. Il sent mauvais. C’est à moi que c’est arrivé, de trouver « frais comme l’œil », c’était dans Zola et, au moment même où je le trouvais pas mal, je me disais : ça ne va pas. Coup de téléphone à un érudit : mais oui, c’était un cliché, il a dû se dire jusque vers 1940. Nous avons peut-être plus d’odorat pour notre langue que pour les langues étrangères.

LUI : — Parfois, le cliché s’use au point qu’il cesse d’en être un. Il entre dans le vocabulaire simple. À cause du baron Gros, dont le sinistre suicide m’a comme tu le sais toujours intrigué, ce Gros calomnié à la fois par les réacs d’arrière-garde et par les réacs d’avant-garde, quel homme gentil il devait être, je me suis intéressé au baron Gérard (tous les bons peintres devraient être faits barons), et de là à Mme de Staël dont il a fait le portrait. Et, elle, quelle femme.

MOI : — Et quelle emmerdeuse.

LUI : — Sans doute, mais si tu penses à Constant il devait falloir le supporter, lui aussi. Un hésitant, non, un gêné.

MOI : — Ce qui lui a fait écrire Cécile… mais quoi, Mme de Staël ?

LUI : — Elle avait de beaux yeux. À quinze ou seize ans, Lamartine s’est posté sur le passage de sa voiture pour les regarder.

MOI : — Il n’a pas dû les voir assez longtemps pour y ramasser du nerf.

LUI : — Elle était très intelligente.

MOI : — Elle était grosse, non ? Les écrivains gros sont rarement bons.

LUI : — Ceux de ses livres que j’ai lus deviennent longs à la moitié : cela offre déjà une moitié de choix. Je peux dire qu’ils ont quelque chose de Stendhal ?

MOI : — Tu peux dire ce que tu veux. Je ne l’ai pas lue, et cela me paraît très possible. C’est incroyable le nombre de femmes qui ont un air Stendhal. J’ai remarqué ça dans Jane Austen.

LUI : — Mme de Staël est une grande inventrice de mots français. Elle a inventé le mot vulgarité. Elle a inventé l’image : le style parlé.

MOI : — Non ?

LUI : — À propos du prince de Ligne : « Son style est souvent du style parlé, si l’on peut s’exprimer ainsi. » Elle l’a si bien pu que l’image a été reprise dix fois, cent fois, cent dix mille fois, et qu’un après-midi de 1842, nos arrière-arrière-grands-pères, causant comme nous le faisons, mais, disons, sur les bords de la Seine, riaient de ce cliché. Lequel à force d’être répété s’est lui-même usé, et il est devenu pour nous une expression simple, sans recherche d’image. Il en existe des quantités comme cela : un visage empâté, qui vient de Balzac, il dit l’avoir pris au vocabulaire de la peinture ; revenir sur ses pas, qui vient de je ne sais où.

MOI : — Maintenant que tu le dis, je les vois, les images. Et il n’est pas sûr qu’elles se soient toutes effacées : pour moi, dans « un visage empâté », elle reste assez proche, même si, me trompant, je voyais une autre pâte que celle des peintres. (Pâte étant elle-même une image plus apparente que l’expression la plus simple qui consisterait à dire : « de la peinture. ») Il n’en reste pas moins que, si sous empâté je vois l’image, et que par conséquent j’emploierai un autre mot pour qualifier un visage (lequel prendra une nuance que je n’attendais pas, mais si l’on savait d’avance tout ce qu’on va écrire, autant se faire mécanicien), il y en a bien d’autres que je ne vois pas. Aussi attentif soit-on, des clichés peuvent passer malgré nous. Ça s’insinue, le cliché, c’est une blatte. On se croit grand flaireur, et on en retrouve un trottant sur sa feuille. L’autre jour, décrivant un enfant, je me suis retenu juste avant d’écrire qu’il était voûté. Il portait une chemise… Bleu ciel, pourquoi bleu ciel ? Tous les ciels sont-ils du bleu que cette expression désigne ? Convention, me diras-tu. Il y a assez de conventions pour que quelqu’un d’autre que la littérature les caresse. Je pourrais me servir des noms dont tu te sers, toi, « xian », « cobalt », et qui, dits, sont parfaits ; écrits, ils me donneraient l’impression de poser à l’amateur de tableaux. (J’en suis venu à me méfier des amateurs autant que des professionnels, mais je te le raconterai une autre fois.) Enfin, je ne veux mettre de l’absolu nulle part, et si je refusais d’employer l’expression « revenir sur ses pas » sous prétexte qu’elle a été un cliché, non seulement je serais borné comme un puritain, mais je finirais par écrire comme un philosophe. Avec douze mots où un seul suffit. Et je deviendrais illisible. Et si je ne pense pas comme toi que les clichés meurent jamais tout à fait, je crois qu’il faut faire semblant. À partir d’un certain moment, celui où l’image dans le cliché s’est assez usée pour que la plus grande partie des hommes ne la voie plus, hop, on l’utilise comme s’il était du vocabulaire simple, comme tu dis. Et finalement on le tue.

LUI : — Hier, sortant d’un taxi, je regarde l’Arc de triomphe : c’est curieux, me dis-je ; et je continue. Qu’y a-t-il donc de si curieux ?… Je m’arrête de nouveau. Le ciel bleu pur, le soleil éclairant l’Arc de triomphe par-derrière, et un nuage rouge. C’était bien moche. Cela ressemblait… cela ressemblait… À une carte postale. Pas une de ces braves cartes postales qui sont naïvement de mauvais goût, mais une des élégantes vulgarités qu’on appelle cartes postales artistiques. Y réfléchissant… Comment disait Wilde ? Qu’il ne s’expliquait pas la surabondance des beaux brouillards qu’on voyait à Londres autrement que par l’influence de la peinture impressionniste, ou quelque chose comme ça ? Eh bien je ne m’explique pas la surabondance actuelle des couchers de soleil bien roses et bien violets qu’on voit dans le monde entier autrement que par les photographies de rêve que les voyagistes impriment dans leurs catalogues. La vie imite le cliché. L’homme imite le cliché. La nature imite le cliché, par ce que l’homme fait d’elle. Tous les moyens sont proposés à l’homme pour s’imbiber de cliché. Comme jamais dans l’histoire de l’humanité, il y a de l’image, du son et de l’écrit partout. Et à tout moment. L’homme est harcelé. Où qu’il se trouve il rencontre de la musique, dans les cafés, les ascenseurs ou les taxis, de la peinture, dans les journaux ou sur les affiches, de la littérature, dans les magazines ou sur les écrans défilants. Quand je dis musique, peinture, littérature, c’est simili-musique, simili-peinture, simili-littérature qu’il faut entendre ; dans ces endroits ce ne sont jamais les talents qu’on diffuse en grande quantité. Les talents, qu’ils patientent (puisqu’ils ont le talent) ! Ils seront pardonnés quand ils seront morts. De préférence depuis longtemps. Et après avoir été corrigés. Vivaldi, avant de le diffuser dans les travées des supermarchés, on lui ajoute des percussions. Si les talents sont mis de côté, c’est probablement parce qu’ils n’emploient pas de clichés ; la politique de ces diffuseurs est le mépris de leur public. D’où vient que l’art vulgarisé n’est lui-même qu’une infime partie de la diffusion par rapport au cliché, qui est tout ce que nous sommes supposés comprendre. L’homme n’aime d’abord que ce qu’il reconnaît, d’où la fortune du cliché, mais il peut se mettre à aimer les images nouvelles. Bastien-Lepage se vendait mieux que Van Gogh, mais Picasso se vendait autant que Jean-Gabriel Domergue. On l’avait montré, Picasso. Cela n’arrive pas le plus souvent. Je me demande si, plus que par calcul commercial, ce n’est pas par goût que ces intermédiaires décident ; et peut-être ont-ils un goût infiniment plus grossier que ce « grand public » à qui ils diffusent de ces clichés qu’eux-mêmes adorent. Photographies clichées de peinture, slogans publicitaires clichés de poésie, le jour, la nuit, dedans, dehors, le cliché. Et si toute la communication en accélère la diffusion, sans doute aussi l’use-t-elle plus vite. Ne nous reposons tout de même pas trop sur elle. L’homme… Depuis tout à l’heure, avec une grande connaissance, je parle de « l’homme ». Disant ces mots ne penserais-je pas « le Français », que peut-être je connais mieux que « l’homme » ? Et même, tous les Français ? Les Strasbourgeois et les Montalbanais inclus ? Ou bien seulement « les Parisiens », ces répéteurs qui veulent avoir l’air au courant ? Allons, les Parisiens ont été si calomniés depuis des dizaines d’années qu’ils se sont attendris. Et du reste voyageant, je l’ai reconnu dans bien des endroits, le cliché, et même désigné par son nom français par l’Anglais rougissant et buveur (the clichéï), par le Romain suiveur mais gentil (il cliché), par l’Américain à couronne de hamburger, tendance arty-crafty (je crois qu’ils n’entendent par cliché que le « cliché de situation »). Quant aux pays qui ne sont pas des pays à littérature, peinture et musique ou, pour le dire court, à poésie, je n’en sais rien, si tant est qu’ils m’intéressent. J’ai néanmoins tendance à penser que, dans sa grotte, l’homme préhistorique subissait le cliché. Il écrivait, dans son langage : « Noir auroch » et : « Savoureux comme un ennemi. » Il y avait des peintures de chasse sur les parois. Les tribus sans peintres étaient uniquement abruties. Le cliché est l’ombre de la poésie. La contravention sur le pare-brise. La buée sur les lunettes en hiver. La crotte de pigeon sur la statue. Le petit inconvénient ignoble du beau, mais signe que le beau existe. Ce qui n’est pas une raison pour le laisser vivre. Non qu’il soit funeste, il est pire. Ce n’est pas notre extermination qu’il recherche, mais notre soumission. De là sa puissance. Un exterminateur, c’est un scandale, il finit par provoquer une indignation ; tandis que la soumission, quel charme elle a, pour bien des humains. Et si c’est une soumission qui permet d’avoir l’air artiste, on devient esclave avec orgueil.

MOI : — Le cliché séduit la paresse, mais il l’a toujours fait. Il a cette chance supplémentaire, actuellement, qu’il s’exerce dans un monde qui persécute la solitude pour perfectionner l’isolement. Les vies que l’on nous fait ! Que nous nous faisons ! Elles consistent à galoper (après rien, et d’autant plus vite, dans l’espoir d’apercevoir le but, il n’existe pas, galopons encore !) et à ne pas se donner la possibilité de se recueillir ; il faut répondre au téléphone, appeler au téléphone, rappeler au téléphone. Le téléphone sert à appeler, pas à répondre. Il n’a pas été inventé pour que les hommes se parlent, mais pour qu’ils se cherchent. Le téléphone sert au téléphone. Il est aidé par le répondeur ; s’est fait portable pour accroître sa puissance. L’humanité marchante se cherche, et laisse des messages à des machines pour dire qu’elle se trouvera peut-être. À une même table de restaurant, quatre convives ayant chacun un téléphone à l’oreille communiquent par l’intermédiaire de leurs messageries vocales ; ils ne sont pas bien sûrs d’être ensemble ; le soir, pour se réconforter, ils vont voir une œuvre fabuleuse, un film, mettons, où enfin des gens décrochent. Après cela, ils… Je me demande pourquoi je m’occupe de l’organisation de la société, moi.

LUI : — Pour dire que cette vie fait de nous du papier à mouches ? Le premier cliché qui approche est sûr de pouvoir se coller à nous. Nous, passe encore. Nous nous débrouillerons. Que nous vivions sur une terre entourée, non pas d’une couche d’ozone, mais d’une couche de paroles, c’est certain, mais 1) tant qu’il s’agit de parlé, cela n’est pas grave. Seul l’écrit (le peint, etc.) importe. Nous parlons sans réfléchir, qui emploie un cliché sait rarement ce qu’il veut dire, mais cela arrive pour quantité de mots simples. Tu me demanderais de définir « cautère », là, tout de suite, je serais embêté. Ce n’est pas une raison. Il n’y a jamais de raison de parler sans réfléchir. Une grande partie des drames de l’humanité sont des drames du vocabulaire. Drame de ceux qui en manquent, drame de ceux qui prennent le même mot dans des sens différents. Je crois pourtant qu’il ne faut pas se crisper là-dessus. (Il ne faut se crisper de rien.) Cela attirerait l’attention des cuistres, et quel est l’idéal du cuistre ? l’asservissement. Ils commenceraient par condamner les ignares, puis les à-peu-près-istes, et guerre civile. Je préfère une entente sur de l’imparfait à des meurtres dans la perfection. Bien des paroles n’ont pas plus d’importance qu’un vent. Il faudrait être un facétieux persécuteur pour affirmer que si quelqu’un dit : « Je suis fauché comme les blés », il y a un sous-entendu à découvrir. Que seul peut découvrir le sachant ayant postulé qu’il y avait sous-entendu. Grande fortune au XIXe et au XXe siècles, ce genre de raisonnement. Un forcené aurait proclamé que le fondement de l’humanité est la passion cachée de manger des huîtres et que nul autre que les huîtristes ne le savait, on aurait bien détruit cinq ou six villes pour les remplacer par des bassins oster… ostré…

MOI : — D’huîtres. Un génitif vaut mieux qu’un adjectif.

LUI : — Incriminer l’époque est un vice de grincheux. Toute « époque » est infecte. Tout a toujours été pire. Seule change la forme du pire. Tiens, je viens de me trouver une devise : Tout a toujours été pire, ce qui ne nous empêchera pas d’être gais. Et puis, nous faisons partie de notre « époque », il me semble ? Nous contribuons à la faire ce qu’elle est. À nous de l’arranger. À quoi s’attaque le poncif ? À la conversation. Il la remplace par la discussion dans l’espoir qu’elle dégénère en débat. Je pense pourtant qu’il se trouvera toujours quelques hommes, non, quelques femmes, elles sont restées plus fines que nous, dans cette matière, pour chasser le poncif d’un sourire et parler léger. À quoi s’attaque le lieu commun ? À la morale. La morale, ce sont des actes, et les actes peuvent être corrigés, ou bien des opinions sur les actes, et elles changent tous les cinquante ou quatre-vingts ans, tous les cinq ou huit cents kilomètres ; il n’y a jamais que deux ou trois principes d’humanité qui devraient être immuables et pour cette raison même sont immuablement contestés. À quoi s’attaque le cliché ? À la poésie. Et avec quelle gluante puissance. Si le lieu commun est national et temporaire, c’est-à-dire d’une sottise étriquée, le cliché est universel et éternel, d’une sottise vaste. Si le lieu commun vole la poésie, ce n’est que ce qu’elle lui offre à voler, ce que j’appelle paraît-il abusivement des formules (astucieux écrivains, astucieux peintres, astucieux musiciens, à tresser des anses par où l’on puisse vous retenir !), alors que le cliché lui vole malgré elle ce qui la rend vivante, l’image. Et si, volant, le lieu commun lui rend un tuant hommage, le cliché cherche à la tuer sans lui rendre hommage. Avec sa prétention à l’image qui a l’air faite pour tous, il n’est là que pour nous empêcher de nous entendre.

MOI : — Il est flou, il est vague, il est tremblé, il a une forme qui le rend parfois difficile à reconnaître. Toujours poisseuse. On peut aisément ridiculiser le lieu commun. Quand tu as quitté ton galeriste, ses doigts dans le nez et son insolente ignorance, tes amis auvergnats t’ont dit : « Tu lâches la proie pour l’ombre. » (Phrase qui n’est pas un cliché, car elle ne prétend qu’à énoncer une morale.) Je m’en souviens, j’étais là, c’était chez Wepler, tu as répondu : « Je lâche l’ombre pour la proie, sans compter que ce n’est pas la question. » Et ils ont cédé, car personne n’ose contester face à face ce qu’on pourrait appeler un point de mœurs. Avec le cliché, c’est beaucoup plus difficile. Mettons que tu entendes « le bois d’ébène » pour « les esclaves africains ». Comment le révoquer, à moins de donner une explication de trois minutes qui fera de toi un épouvantable pédant ? Et qui enclenchera une discussion, avec des objections, des raisons ? Il ne faut pas discuter un cliché, non pas parce qu’il risque d’avoir raison, mais parce qu’il a tort. Le cliché est du chewing-gum. Marche sur lui, si tu t’éloignes il t’accompagne sous ta semelle, avec sa harpe collante et verte. Il y a bien assez de sa puissance sur un si grand nombre d’hommes qui, grâce au glaçage littéraire qu’il semble leur procurer, leur permet de se croire intéressants, et pour nous empêtrer ils en jettent d’autres sur notre chemin. Si au moins il était franc, bien nettement mensonger ! C’est sa ruse : il ne ressortit pas au vrai et au faux, mais au joli, et c’est avec ses mines jolies qu’il nous trompe, lui qui, pour nous empêcher de regarder la vie, place entre elle et nos yeux une image truquée. Obséquieux, mou, suintant, furtif, artiste raté, il cherche à nous gouverner la vie en couvrant la voix de la poésie. Le cliché, c’est la langue de l’enfer.

LUI : — Il est sur terre. Nous allons en faire un film. Tu t’occuperas des dialogues, moi des décors et des costumes. Le portier de l’enfer portera un pantalon de jogging avachi, des cheveux longs, bourrelés, sales, il aura des lunettes opaques, il parlera en clichés qui couleront de sa bouche en un tourbillon de guimauve. Un passant lui demandera l’heure : « L’heure des braves ! D’ailleurs je dois vous laisser, j’ai rendez-vous avec un savant très oie blanche qui est dans une mauvaise passe. Je vais lui faire passer un cap en lui ouvrant les yeux. Il y a un soleil de plomb, aujourd’hui. »

MOI : — La porte en faux bois s’ouvrira : on entendra le murmure des damnés parlant en clichés. Long couloir beige. De part et d’autre, des studios d’enregistrement. Des micros diffusent dans le couloir, avec une voix d’hôtesse de l’air, des filaments glaireux : « Blanc comme neige », « en solo », « le citoyen lambda », « c’est clair », « une levée de boucliers », « les états d’âme », « les dés sont pipés », « envoyer au charbon », « les hommes de terrain », « une coquille vide ». Et, loin de se tordre de douleur comme des torchons, les âmes damnées vont et viennent lentement dans le couloir décoré de cartes postales artistiques : de petits êtres maussades, sans sexe déterminé, à joues flasques, aux bras pendants, qui répètent ces paroles avec une haleine d’égout. L’enfer est en nous.

LUI : — Ces maudits sont les poètes qui, ayant consciemment employé des clichés, sont condamnés à les réentendre. Je dis bien consciemment : nous pouvons laisser passer des clichés sans nous en rendre compte (et dans ce cas, espérons que la bonne qualité du reste les noiera). L’emploi délibéré de clichés dans l’espoir de remplir à nouveau l’image racornie qu’ils contiennent, comme il est arrivé à Cocteau de le faire par certains titres, Le Rappel à l’ordre, Le Grand Écart, ou Simone de Beauvoir, La Force des choses, Tout compte fait, est une tentative de laquelle je ne suis pas sûr qu’elle ait été très remarquée ni par conséquent qu’elle ait réussi, si cela se peut, car je pense que le cliché empaille irrémédiablement les images, mais c’en est une ; c’est la négligence volontaire ou la croyance qu’avec des clichés on attirera des quantités de lecteurs qui me semble néfaste. Utilisant des images toutes faites, autrement dit déjà faites, autrement dit encore faites par d’autres, on a renoncé à ce qui seul peut donner de la vie à la littérature et qui la distingue, la personnalité de son auteur. Le mystère de l’œuvre d’art tient sans doute à ce que, exprimant la personnalité de l’auteur, dès qu’il l’a créée, elle cesse de lui appartenir tout en restant inséparable de lui. Elle se range dans l’univers. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et le règne poétique. Sous prétexte que des milliards d’aveugles ne le voient pas, on pourrait le croire invisible. Il est aussi réel que les autres, et encore plus indispensable. L’homme se goinfre de clichés, mais c’est la poésie qui le désintoxique. Nous avons des devoirs envers elle. La poésie n’en a aucun, sinon envers elle-même. La littérature, la peinture, la musique ne sont au service de rien, ni de la citoyenneté, ni de l’extranéité, ni de la république, ni de la monarchie, ni de la France, ni du Japon, ni de la politique, ni des mœurs. Elles ne servent pas non plus à s’opposer à ces choses, ce qui revient d’une façon inversée à leur reconnaître des droits sur elle. La poésie n’a d’autre but que la poésie. La poésie est le seul endroit par où la liberté se faufile dans les sociétés humaines. Et c’est pourquoi le cliché lui a déclaré la guerre, l’éternelle guerre contre la poésie. La bombe atomique, la dépopulation ou la surpopulation, la famine, les épidémies, rien de cela ne tuera la terre. Ce qui la tuerait, c’est que le cliché réussisse à imposer son rêve morne. Cela n’est pas près d’arriver, puisque, si je puis dire, nous sommes là.

Et, comme il était deux heures du matin, je le raccompagnai jusqu’au portail. Avant de remonter, j’allumai une cigarette et me dirigeai vers le jardin. L’arbre se tenait là, noirci par la nuit comme une allumette brûlée, prenant une pose de tragédienne maigre qui tend les bras vers le ciel en se griffant les poignets. Adieu, lui dis-je, je t’aurai aimé.