Tout le monde veut être le plus heureux possible, malgré les contraintes que l’on subit. Quand il s’agit de prendre des décisions, que ce soit pour acheter une voiture ou pour partir en vacances, chacun utilise toute l’information disponible et soupèse les coûts et les bénéfices pour faire le choix rationnel qui lui permettra d’atteindre le bonheur, ce « bon » choix qui optimise l’utilité. Dans un monde idéal, chaque personne devrait accéder à toute l’information existante sur tous les choix et leurs résultats éventuels et avoir le temps et la possibilité de peser chaque décision par rapport aux autres – mais c’est rarement le cas. Gary Becker, contributeur clé de la théorie, explique que la rationalité n’est pas la même pour tous, qu’elle se fonde plutôt sur les vues et préférences individuelles, et qu’elle est soumise à des contraintes de temps, de revenu, de capacité cognitive et d’accès à l’information. Cela aide les économistes à analyser la prise de décision sous l’angle de l’incertitude ; ils peuvent modeler la conduite « rationnelle » pour prédire les futures actions des gens, ce qui permet de prévoir des tendances économiques plus larges. La théorie est également très utilisée en politique et en sociologie. En politique, elle a réorganisé l’étude des groupes d’intérêt, des élections et de la bureaucratie et a fourni un moyen de comprendre les relations entre États ; en sociologie (et plus spécifiquement en criminologie), on l’utilise pour comprendre les raisons qui poussent à commettre des crimes, afin d’éviter qu’ils se renouvellent.

CONDENSÉ EN 3 SECONDES

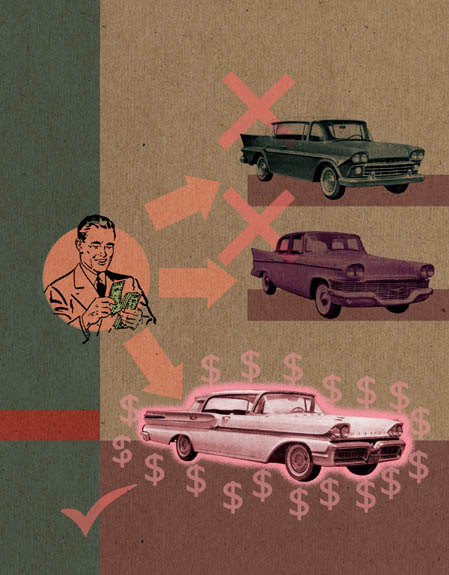

Les hommes ne prennent pas de décisions sans une bonne raison. Qu’ils choisissent une voiture, une université ou une épouse, ils examinent toutes les données disponibles et se créent un jugement rationnel.

RÉFLEXION EN 3 MINUTES

Becker affirmait que les gens utilisaient l’analyse coût / bénéfices pour tous leurs choix, y compris en matière d’altruisme, de crime, de discrimination, d’affaires familiales et domestiques, et même de punition. Cependant, commettre un meurtre ou devenir alcoolique ne participe pas vraiment d’un choix et d’autres théories viennent contrer celle-ci pour expliquer certains comportements. La psychologie par exemple explique que les gens ne sont pas toujours rationnels mais utilisent leur instinct et quelques repères pour prendre leurs décisions. D’autres théories mettent l’accent sur la myopie (manque de vision à long terme) et l’inertie (tendance à ne pas agir).

THÉORIES LIÉES

LA THÉORIE DE L’UTILITÉ ESCOMPTÉE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES

JEREMY BENTHAM

1748–1832

GARY BECKER

1930–

TEXTE EN 30 SECONDES

Katie Huston

« Les particuliers maximisent leur bien-être tel qu’ils le conçoivent, qu’ils soient égoïstes, altruistes, loyaux, malveillants ou masochistes. »

GARY BECKER

> Toutes les décisions que nous prenons dans la vie, qu’il s’agisse d’acheter une voiture ou de décider de nous marier, sont fondées sur la mise en balance du pour et du contre pour chaque option, en utilisant toute l’information disponible.