6. Pontos de partida teórico-metodológicos para o estudo sociocultural da alimentação em um contexto de transformação*

A estrutura econômica mundial e a distribuição atual da riqueza-pobreza entre os países dos cinco continentes produzem um panorama realmente alarmante no que diz respeito à alimentação. Dois terços da humanidade sofrem uma escassez crônica de alimentos motivada por fatores diretamente criados pelo modelo de crescimento econômico ditado pelos países ricos, oscilando entre os efeitos da desertificação, o deslocamento massivo de pessoas por causa dos enfrentamentos armados, a proletarização e a dedicação da força de trabalho agrícola aos cultivos comerciais. Passamos de um déficit de alimentos episódico, como nas sociedades ocidentais do Antigo Regime, a um déficit crônico que afeta principalmente as crianças em idade pré-escolar, gestantes e lactantes. O ciclo está claro: destruição de economias tradicionais e introdução da economia monetária; introdução massiva de métodos e produtos novos para exportação, com conseqüências desastrosas para os cultivos alimentares autóctones; importação de alimentos mais caros, mais refinados e menos completos, mas de grande prestígio social; incorporação desses novos produtos à vida urbana dos centros de bem-estar e poder, os quais correspondem exatamente ao destino dos imigrantes expulsos de suas terras de cultivo.

Há um paradoxo vinculado aos efeitos dos programas de desenvolvimento em alguns países onde a introdução de novos alimentos e de dinheiro têm como conseqüência mudanças na dieta. Produz-se uma aculturação em relação aos alimentos: em primeiro lugar, ‘monetariza-se’ o acesso aos alimentos, provocandose também uma ‘monetarização’ da reciprocidade de parentesco e vizinhança, que se satisfazia tradicionalmente com alimentos. Em segundo lugar, perdem-se o conhecimento tradicional da manipulação de alimentos e certos recursos de auto-abastecimento para o consumo alimentar, como é o caso de muitas espécies de plantas, insetos etc. Em terceiro lugar, os espaços próximos às moradias, que antes eram utilizados para cultivos de autoconsumo, passam a ser dedicados aos cultivos com fins comerciais. A mecanização de muitas tarefas agrícolas e a generalização dos fertilizantes industriais beneficiaram exclusivamente os membros privilegiados das sociedades rurais dos países pobres.

Há exemplos da ‘monetarização’ agrícola e da introdução de alimentos comerciais que produziram um incremento na assimetria sexual em relação ao acesso à comida. Em Java, onde se realizou um dos poucos estudos sobre as dietas no nível intrafamiliar, partindo das categorias idade e sexo, descobriu-se que mulheres e idosos comem consideravelmente menos que os homens e que as novas situações agravaram as relações diferenciais preexistentes de acesso à comida. As oportunidades de trabalho compatíveis com o cuidado dos filhos continuam diminuindo em todo o Sudeste Asiático. À medida que as mulheres conseguem se inserir no mercado de trabalho assalariado, abandonam a amamentação materna sem uma substituição adequada pela amamentação artificial.

Também encontramos nos países árabes dados alarmantes sobre a má distribuição alimentar intrafamiliar nas classes mais baixas. No caso do Egito, enquanto o pai está acostumado a receber 77% da carne, as crianças recebem entre 10 e 12% do mesmo produto. As crianças recebem entre 12 e 25% do leite e nenhum dos ovos consumidos pela família (Gabr, 1988). A classe trabalhadora européia conhece muito bem essa história: a subnutrição de mulheres, recém-nascidos e crianças também era generalizada na Europa, como é hoje nos países pobres.

Nos países ricos, a melhoria das condições de vida e a disponibilidade de alimentos contribuíram para a modificação do consumo de alimentos, tanto em proporção quanto em conteúdo; ao mesmo tempo diminuiu o gasto energético dos indivíduos, em função da redução da atividade física. As práticas de consumo alimentar não deixam de revelar desequilíbrios nutricionais. Não se duvida de que as grandes preocupações da saúde pública para planificar intervenções nutricionais são também, nos países ricos, os problemas relativos ao ‘comportamento alimentar’ das gerações futuras – para as quais se projetam tendências inadequadas, como a autonomia precoce com relação à alimentação, a superalimentação e a perda da capacidade para identificar os sinais de fome e da saciedade. O bem-estar e o status conferidos pelos produtos alimentares são critérios de escolha. Tais produtos geralmente veiculam excesso de carboidratos simples e gordura; em contrapartida, consome-se pouca quantidade de hortaliças, frutas e verduras. Adiciona-se a isso, contraditoriamente, a pressão social – através dos meios de comunicação social e da mercantilização das relações interpessoais – por um corpo competitivo e pelo crescimento da idéia da alimentação como linguagem dominante nas relações afetivas.

Problemas associados à alimentação nas distintas áreas do mundo podem ser definidos por uma profunda e crítica transformação cultural, a ‘gastro-anomia’, nas palavras de Fischler (1980), além dos evidentes desequilíbrios socioeconômicos e tecnoecológicos que atuam nas causas do colapso do único mecanismo adaptativo do qual nós humanos dispomos: a cultura.

A antropologia da alimentação aplica-se precisamente ao esclarecimento dos condicionantes culturais e sociais do comportamento alimentar, com base na reconstrução de cada sistema alimentar. Analisar o que os indivíduos e grupos fazem com os/a partir dos alimentos converte-se, em contrapartida, em uma forma de compreender processos sociais e culturais, considerando os alimentos não tanto como portadores de nutrientes, mas como modelos ou mecanismos para estudar a cultura. E os prognósticos que, até o momento, podem ser obtidos com base na investigação são cada vez mais inquietantes, inclusive na sociedade espanhola, depositária de uma complexa, diversa e, por isso, resistente cultura alimentar, quer do ponto de vista culinário, quer do ponto de vista do comensal.

Tradições culturais e transformação alimentar

Sobre a cultura alimentar: tradições, identidades e emblemas

A tradição alimentar nos grupos em plena transformação social ou em processo migratório refere-se à origem e à recordação, de alto valor simbólico, e se readapta culinariamente, gustativamente, como ponte entre o destino e a situação presente. Adapta-se para ser utilizada como identidade. Quando o ciclo alimentar cotidiano se modificou em formas, saberes, sabores e práticas cunhadas no processo de inserção, sua expressão alimentar festiva pode atuar como emblema aglutinador de um tipo de comensalidade, um saber especial e um gosto compartilhado que evoca sensações intransferíveis. Além disso, temos que considerar a identidade alimentar na sua dupla dimensão biocultural, como complexo gustativo compartilhado por um grupo e como um universo simbólico interiorizado que informa àqueles que o compartilham os limites entre a cultura e a natureza, entre o que é próprio e o que é distante. No entanto, da ‘desordem’ e da ‘anomalia’ atribuídas à comida dos outros podemos passar a aceitar suas tradições alimentares e culinárias como novas escolhas entre posições de status homologáveis, se é que existe uma diferença gastronômica de tipo social entre aqueles com quem entramos em contato.

Na sociedade de inserção, a menor dependência dos mercados locais (que como tais estão deixando de existir) produz na atualidade uma homogeneização inter-regional, ao mesmo tempo que vai acentuando uma variedade de estilos alimentares diferenciados socialmente. A esse respeito, parece que é possível estender a hipótese de Goody (1982) às regiões circundantes ao Mediterrâneo. Não parece ser uma característica mediterrânea a existência de tradições de elite qualitativamente distintas daquelas da plebe na organização e na composição da alimentação, as quais marcam a ostentação do poder e a relevância dos acontecimentos em cuja celebração intervém a comida.

As sociedades tradicionais do Mediterrâneo realizaram, até há pouco tempo, transformações na quantidade daquelas ocasiões, exatamente iguais às realizadas pelas sociedades da África Ocidental sobre as quais dispomos de informações. Por razões de outra ordem, a própria sociedade de inserção do migrante, no caso da Catalunha, defende com suas práticas e atitudes sua ‘tradição alimentar’ em relação às fontes aculturadoras dominantes (fast-foods, pizzarias etc.). Essa diferenciação específica estimula os grupos a darem ênfase a sua apresentação alimentar. Paradoxalmente, promove e aceita como ocasional, excepcional e festiva a sua alimentação, não deixando de classificar seu conteúdo como desordem ou desequilíbrio com base nos modelos de racionalidade vigentes.

Fatores e situações de transformação

Apesar das reflexões sobre a transformação alimentar produzidas pela influência da publicidade de alimentos sobre o consumo, mudanças reais ocorrem em outras direções e por conjuntos de circunstâncias mais articuladas e complexas. As readaptações são primeiramente estruturais, do ponto de vista socioeconômico e cultural, e os subsistemas da adaptação cultural, como a alimentação, são os que permitem observar os efeitos. As grandes linhas das transformações alimentares podem ser detectadas no conjunto que segue:

Crise crônica ou episódica na disponibilidade de alimentos: as categorias sociais de menor status revelam-se com toda a crueza diante das situações de escassez, reativando as hierarquias que dentro de uma disponibilidade assegurada não eram detectadas em suas dimensões materiais (ainda que pudessem ser em seus aspectos simbólicos). Os recentes conflitos bélicos na zona dos Bálcãs revelaram com clareza quais os indivíduos que tiveram negado o acesso aos alimentos disponíveis, independentemente da categoria econômica ocupada pelo seu grupo.

Programas de ajuda alimentar em situações de crise aguda ou crônica: nessas situações, a transformação manifesta-se por meio do choque entre os princípios da seleção social e da redistribuição de alimentos. Há uma oposição entre a lógica sociocultural da população atendida e a lógica de prioridade das agências internacionais e organizações não-governa-mentais, fundamentadas em valores e princípios de seus meios culturais de origem na priorização de população-alvo como crianças, doentes, mulheres, população idosa etc., e que é diferente da prioridade compartilhada pelas estratégias de sobrevivência do grupo receptor da ajuda.

Transformações tecnoecológicas na produção de alimentos: dentro do mito do aumento da produção de alimentos por meio da introdução de variedades de sementes e grãos de alto rendimento, podem-se documentar exemplos em que os produtos obtidos não permitem a mesma transformação culinária que os originais, de maneira que o produto bruto, de maior volume, não é culturalmente comestível. Como exemplo temos a introdução de variedades de alto rendimento nas zonas da ‘revolução verde’ mexicanas, que criaram um tipo de farinha que impede confeccionar as tradicionais tortillas.

Transformação sociocultural induzida por intervenções de iniciativa sociossanitária: é comum a intervenção sobre um fator que se considera o melhor indicador de uma situação de risco, sem que tenha sido prognosticado o efeito de readaptação cultural. Um exemplo paradigmático é a obtenção de um maior peso ao nascer, como redutor do risco para o bebê, em condições socioeconômicas em que não existe a assistência tecnológica sistemática ao parto. Nesse caso, o risco da mãe é de maior relevância e impacto socioeconômico para o grupo do que o risco da perda de um novo bebê, uma vez que o grupo depende do trabalho dela para prover a alimentação, sendo este o objetivo de um número importante de tabus restritivos durante a gestação.

Industrialização e urbanização: os indivíduos começam a participar de uma cadeia descontínua de processos de trabalho que separa o preparo de alimentos em lugares, papéis e práticas especializadas e/ou privadas. No modelo ocidental clássico, a maior transformação é produzida pelas migrações campo-cidade com a consolidação dos seguintes efeitos, a longo prazo: aquisição por compra, individualização do consumo e do ritmo de trabalho, novos valores, como a capacidade de escolha, orientando a organização do consumo e a comensalidade festiva que se produz com um menor controle social do grupo etc.

Migrações: produzem processos de readaptação segundo as distintas trajetórias de inserção e êxito dos projetos migratórios com conseqüências diferenciadas de impacto nutricional. De fato, em um sentido amplo, o esforço adaptativo e a dependência alimentar se revelam como fatores constitutivos das novas situações e exigências perante as condições transformadoras da migração.

Variabilidade da integração social e risco nutricional

Nas situações de transição e readaptação, a ordem, a estrutura e o conteúdo do consumo alimentar ficam alterados e se agudizam. Não podem ser ignorados os problemas de equilíbrio e variedade alimentar. Essa situação pode ser perfeitamente representada pelas práticas e pelo comportamento alimentar dos gambianos na Catalunha, que nos levaram a trabalhar com a proposta de análise de Manuel Calvo (1982). Ele defende a existência de três estilos alimentares de adaptação à situação de destino dos imigrantes, intimamente vinculados ao êxito e ao tipo de integração social resultante do projeto migratório. Dessa maneira, define-se o ‘estilo alimentar dicotômico’ como a situação em que os migrantes acabam adotando conteúdos, práticas e comportamentos fortemente impregnados pela alimentação cotidiana da sociedade de inserção, ainda que mantenham, revitalizem e readaptem práticas originais durante os ciclos festivos. Nos processos de adaptação, no entanto, é possível encontrar o que se denomina ‘estilo alimentar dual’, caracterizado por uma mistura de elementos, maior indefinição, menor autonomia combinatória (econômica e cultural) e maior risco de equilíbrio.

Em último lugar, encontramos os ‘estilos alimentares frágeis’ nas situações de fracasso do projeto migratório e da integração na sociedade de inserção, com o desmantelamento das estruturas e dos elementos organizados de origem sem substituição equilibrada e progressiva dos elementos e das estruturas da sociedade de destino. Essa seria a situação de ‘deculturação alimentar’ (empobrecimento e perdas de elementos de uma configuração cultural), considerada de maior risco e de maior dependência, a qual revelaria uma situação de desvinculação social e de exclusão socioeconômica.

Construção sociocultural do consumo alimentar

O consumo não existe por uma necessidade objetiva de consumir, pois em um sistema em transformação encontra-se a produção social de diferenças, um código de significações e de valores estáticos e ainda “a funcionalidade dos bens e das necessidades individuais que se ajustam racionalizando e ao mesmo tempo negando os mecanismos estruturais fundamentais” (Baudrillard, 1969). A lógica da transformação de signos e a produção social das diferenças são produtos da necessidade de se dar um sentido de relação. Baudrillard recorre a Veblen para ilustrar e defender o paroxismo do valor: paga-se caro para não se comer nada, a privação é um luxo (o luxo das industrias alimenticias light) e representa toda a sofisticação do consumo (Veblen, 1939). Por trás dessas finalidades sempre atua uma lógica da diferença, negada conscientemente porque desmente a finalidade ideal de todas as condutas. Com essa perspectiva, só se pode produzir uma teoria do conceito ideológico das necessidades. As necessidades primárias convertem-se em um mito.

Na análise da alimentação humana, deveríamos nos distanciar tanto da versão espiritualista – que concebe uma separação entre necessidades primárias e secundárias em termos de oposição animalidade-imaterialidade como âmbitos autônomos – quanto da versão racionalista, que concebe aquela separação em termos de objetividade-subjetividade (como a irracionalidade). Várias evidências etnográficas indicam que os limites da sobrevivência nem sempre são determinados por uma lógica biológica. De fato, Murcott (1983) classificava os pontos de partida de uma análise sobre a alimentação da seguinte maneira: 1) os seres humanos são onívoros; 2) não comem todo o disponível e o que é potencialmente nutritivo; 3) a biologia explica parcialmente a alimentação humana; 4) há de existir uma base cultural para a seleção que as sociedades e os indivíduos realizam.

Para Baudrillard (1969), seriam determinantes as exigências do sistema sociopolítico. Em uma fase econômica de acumulação, consegue-se aquilo que é estritamente capaz de assegurar a reprodução da força de trabalho. As possibilidades para satisfazer as necessidades alimentares definidas culturalmente é que favorecem a reprodução do sistema produtivo. Mas, de maneira distinta à de Marx, Baudrillard não distingue o modelo de produção capitalista como a melhor ilustração do seu argumento, pois especifica a existência de situações similares em todas as culturas pré-capitalistas.

As atividades relacionadas com a alimentação deveriam ser estudadas sempre em relação a alguma das fases propostas por Goody (1982), que devem ser estudadas de maneira relacionada. Esse autor propõe uma divisão de todas as atividades alimentares em cinco grandes fases que comportam operações e locais associados. Em primeiro lugar está a ‘fase produtiva’, envolvendo técnicas de produção e organização do trabalho, na qual a operação básica é cultivar e realizar a exploração agrícola; em segundo lugar, a ‘distribuição’, que é uma fase mais política e mostra as relações e tensões entre os grupos, na qual a operação básica é armazenar e repartir e se realiza no nível de comunidade ou do mercado; em terceiro lugar está a ‘preparação’, em que são mais palpáveis a divisão e a estratificação sexual do trabalho, sendo a operação básica cozinhar, que se realiza no espaço culinario; em quarto lugar vem a ‘fase de consumo’, na qual se revela a diferenciação e a identidade do grupo, tendo como operação básica comer e que se realiza na mesa; em último lugar, a ‘fase dos dejetos’, em que a operação básica é lançar e se realiza no lixo.

Termos, conceitos e definições

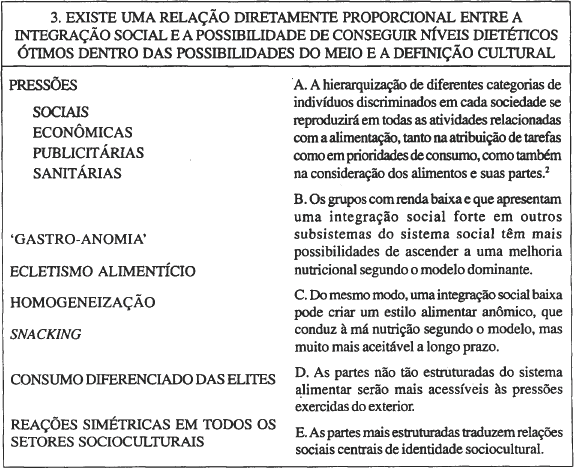

Dadas as ambigüidades teórica e metodológica que caracterizam muitos estudos de antropologia e alimentação, em um antigo trabalho (Carrasco, 1992) sugeri dois exemplos sobre o tipo de autocrítica, a partir dos quais dever-se-iam realizar os estudos antropológicos sobre a alimentação antes de reformular suas hipóteses específicas. Penso que de uma perspectiva socioantropológica se estuda a alimentação dos grupos humanos com base em duas suposições, com algumas dúvidas complementares, que quase nunca são aludidas. Em geral, afirma-se que as maneiras como um indivíduo ou grupo se alimenta – tanto em pequena escala, nas unidades domésticas, quanto no nível de etnias, nações ou classes sociais – constituem sistemas organizados.

Trabalha-se também com a suposição de que existem sistemas alimentares da mesma forma como existem sistemas culturais dos quais participam indivíduos e grupos. No primeiro e no segundo enunciados, os eixos principais das hipóteses a serem contrastadas convertem-se, por encantamento, em uma convenção não-problemática. A esse caráter sistêmico que foi dado como pressuposto e, com exceções, prescinde de definição, a literatura dá um caráter ‘simbólico’ inegável e definições ambíguas. Geralmente são enfatizadas as possibilidades expressivas da alimentação humana em uma espécie de gestalt, na qual navegam entidades denominadas ‘alimento-simbólico’, ‘prato-totêmico’, ‘consumo-axial’, ‘consumo tradicional’, ‘integração’, para dar alguns exemplos (Kuper, 1984). Na ausência de interesse para operacionalizar os termos, assim como de trabalhos sistemáticos de comparação e de contraste entre esses tipos de denominações e também na ausência de sua função, da estrutura do seu conteúdo e do significado do seu uso simbólico, os termos assim tratados são apenas hipóteses em bruto.

O segundo exemplo sobre o qual desejo chamar a atenção é prévio ao estado da construção de conceitos teóricos na antropologia da alimentação. Todos os autores concordam em dar importância ao estabelecimento urgente de um conjunto de conceitos e de termos que permitam a existência de uma linguagem comum intradisciplinar e interdisciplinar. Isso se torna necessário porque outros setores – administrativos, outras disciplinas sociais e biomédicas que se interessam pelos mesmos fenômenos – começam a buscar uma colaboração técnica e profissional. Existe uma imprecisão sobre o que realmente estudamos e como definimos a atividade humana na antropologia da alimentação.

De que tratamos, na realidade? De hábitos, de práticas, de valores? Destes últimos ou dos produtos a que dão lugar? Os pesquisadores da alimentação humana na perspectiva biomédica definem como ‘hábitos’ os fenômenos que analisam. Provavelmente isso se deve à necessidade de se concentrar em tudo aquilo que está mais próximo ao consumo material de alimentos e dos processos biofisiológicos anteriores, dos quais derivam e que constituem a sua especificidade.

É quase supérfluo lembrar que as ‘práticas’ não são equivalentes aos ‘hábitos’ alimentares, a não ser quando traduzido literalmente do inglês (food habits). Convém não esquecer que os antropólogos estão interessados tanto na maneira como os indivíduos conceituam a sua alimentação quanto nas suas práticas concretas. Já vimos (Carrasco, 1986) o alcance da escolha entre os termos propostos pela literatura anglo-saxônica e francesa, sempre reconhecendo que os seus usos também não eram homogêneos. Em geral, os autores anglo-saxões falam de food habits (hábitos alimentares), tendendo a substituir esta expressão por eating habits (hábitos de comida), que se ajusta melhor à realidade sociocultural mais ampla da alimentação. Os autores franceses formados em antropologia e história preferem utilizar styles alimentaires (estilos alimentares), deixando para o enfoque biomédico a expressão habitudes alimentaires (hábitos alimentares). No entanto, alguns autores franceses usam pratiques alimentaires (práticas alimentares).

Uma escolha como essa não é indiferente. Em ambas as tradições repete-se a necessidade do reconhecimento científico dos estudos que lutam por mostrar a pertinência e a utilidade dos seus conhecimentos e a importância de que a antropologia da alimentação seja considerada uma disciplina científica. Pode ser por isso que alguns antropólogos sociais preferem definir a sua especialidade como antropologia nutricional, com a dupla conseqüência de criar confusão sobre a disciplina e o próprio objeto de estudo, que perde o seu valor específico. A medicina especializada em nutrição humana orienta sua pesquisa por dois aspectos: em primeiro lugar, a perspectiva do ser humano biológico (melhorando o conhecimento dos seus processos metabólicos), e, em segundo, a consideração das propriedades nutritivas dos alimentos (os alimentos como um conjunto de nutrientes que realizam diversas funções energéticas, plásticas, reguladoras).

Todavia, o antropólogo que estuda a alimentação considera sempre o ser humano em uma escala social, não decompõe os alimentos em substâncias nutritivas, mas em propriedades de uma ordem social e material atribuídas por um determinado grupo humano. Interessa-se, como vimos, pelas seleções culturais entre os recursos do meio e as técnicas disponíveis e pelas categorias de individuos que discriminam em relação aos processos alimentares. A definição do nosso campo deveria possibilitar uma expressão que unisse as atitudes normativas e as ações particulares dos indivíduos e dos grupos em torno da alimentação. De maneira simplificada, podemos afirmar que não é possível fazer uma antropologia nem uma etnografia da nutrição. Por esse motivo, optamos por utilizar, na segunda parte deste estudo, provisoriamente, os termos ‘comportamento alimentar’ e ‘experiências alimentares’, sempre esperando descobrir ou criar uma expressão mais apropriada.

As ciências biomédicas formulam a seguinte pergunta: a alimentação tem alguma influência sobre a saúde? Estabelecida a hipótese dessa relação, propõem os objetivos que pretendem alcançar no estudo da alimentação humana, como por exemplo a recente descoberta dos processos naturais contínuos, que são dados de maneira espontânea pela natureza, os quais a pesquisa deverá ser capaz de reconstruir. Isto é: pretendem estudar em que consiste essa relação e como ela se produz. Porém, essa análise se dá por meio da desagregação dos elementos de sua decomposição quantitativa, que se distancia necessariamente das entidades iniciais que definem a alimentação humana: os alimentos e os indivíduos. À medida que a investigação se sofistica, fazem-se mais precisas a desagregação e a formulação de hipóteses que inter-relacionam os novos elementos desagregados. Necessariamente, o interesse pelos homens em seu aspecto biológico e as suas unidades de análise definem-se a partir de fatores materiais.

Dessa maneira, as ciências biológicas se interessam menos pelos alimentos do que por suas propriedades (conjunto de nutrientes e outras substâncias) e funções (plástica, energética, reguladora). Também se interessam menos pelos indivíduos, por suas necessidades (que são definidas por características antropométricas, estados de saúde e processos internos digestivo, metabólico etc.). Dos objetivos e procedimentos emerge basicamente um tipo de resultado, que é divulgado na forma de ‘modelos de racionalidade dietética’. Isso cria alguns problemas, tais como a correta divulgação daquele modelo e a suposta modificação e prevenção eficazes dos comportamentos alimentares, que são de natureza sociocultural. Freqüentemente o resultado do processo final se traduz, em algumas ciências sociais, em estratégias que permitem transformar efetivamente o que é relevante, quase sempre, em ‘irracional’ ou ‘errôneo’, e sempre definidas como ‘hábitos alimentares’.

As ciências sociais, em particular a antropologia, analisam a alimentação humana para descobrir, por trás do comportamento recorrente dos grupos sociais, o que fazem e como cozinham os alimentos, as suas razões de adaptação e suas razões simbólicas. Ou seja, propõem juntar a descontinuidade e a arbitrariedade aparentes, descobrindo as causas eficientes nas construções socioculturais. A pergunta, portanto, seria: a relação entre os grupos humanos e a manipulação dos alimentos é cultural? Está organizada?

Ao contrário do grupo de disciplinas biomédicas, as ciências sociais se interessam pela ‘agregação’ e atuam, quando iniciam as investigações, para responder àquelas questões. Por isso realizam uma decomposição qualitativa do que as culturas agregam aos alimentos iniciais da alimentação humana: ‘coisas para comer’ e ‘pessoas que as comem’ em sentido amplo. Interessam-se pelos seres humanos em escala social e pelas especificidades que constroem e as comparam. Os alimentos também cumprem funções, mas de subsistência, prazer ou comunicação; assim, em lugar de propriedades, falaremos de atributos morais (como, quando e entre quem são adequados) e materiais (cada cultura define o que é comestível e ‘experimenta’ os seus efeitos). Os indivíduos nos interessam como categorias de pessoas com papéis e estatutos específicos, que marcam o seu acesso a todos os processos relacionados com a alimentação, do cultivo ao dejeto. Os nossos resultados consistirão em propostas da relação entre os sistemas socioculturais e os sistemas alimentares construídos.

Como exemplo de contraste entre a interpretação desagregada e agregada, cita-se a banana, por conter hidratos de carbono, como indicada para atividades que comportam um gasto elevado de energia ou para os períodos de crescimento. Por causa de suas propriedades, é indicada para uma dieta que corrige uma diarréia. Entretanto, ela pode ser uma sobremesa em um jantar ou servir de merenda para as crianças. No primeiro caso, está a seleção de elementos desagregados da banana e da pessoa que a ingere, enquanto que no segundo dá-se significado e contexto à sua utilização.

De fato, poder-se-ia argumentar que o antropólogo francês Paul Raybaut (1981) já utilizava uma expressão similar àquela por nós indicada quando, sem propor explicitamente uma revisão da terminologia utilizada em nosso campo, sugeria uma ferramenta de trabalho em forma de manual para o ‘conhecimento da conduta alimentar dos indivíduos’ na 3rd International Conference on Ethnological Food Reserch (Edimburg, 1981). Naquela ocasião, Raybaut propôs a estratégia –a qual atualmente poderia lembrar os estudos antropológicos de alimentação em nosso país – em que, ao dispormos de um conhecimento exaustivo sobre os hábitos alimentares vigentes em um número diverso de culturas, reunidos de maneira sistemática com base em um marco teórico comum, poderíamos começar a compreender os mecanismos complexos do comportamento alimentar humano. Ele propôs o uso generalizado de um ‘manual de observação’, já construído e experimentado por sua equipe na área mediterrânea. Certamente o esquema proposto partia do conhecimento prévio de quais são os produtos básicos e relevantes para cada sociedade e dos diferentes usos que se fazem deles (conhecidos, consumidos, reservados, negados, proibidos), segundo seis eixos: natureza e cultura; idade e sexo; status’, momentos do ciclo vital; das estações e festivo.

Independentemente do enfoque comparativo, o que mais se destaca em Raybaut é o reconhecimento de que uma antropologia dos hábitos alimentares deve estar baseada no conhecimento prévio desses hábitos. Sua afirmação de princípios pode ser entendida como construção do próprio discurso antropológico da alimentação, necessariamente diverso das análises existentes em termos de qualidades calóricas, fisiológicas e dietéticas dos produtos alimentares. Também é significativo recordar que tudo que aparece como descobrimento também é construção, por mais inesperada que seja a descoberta.

Ao mesmo tempo, Raybaut não escapa das questões enigmáticas que envolvem esse conjunto complexo de fenômenos no meio do caminho entre a natureza e a cultura, de um lado, e os reprodutores da natureza e da cultura, do outro, no sentido mais material. Raybaut não evita as grandes questões evolucionistas sobre a origem das instituições já criticadas há 50 anos por Radcliffe-Brown, mas as converte no enfoque característico da antropologia da alimentação: “O nosso enfoque consiste em retroceder às práticas diretamente observáveis – a preparação e absorção da comida – até as bases vegetais, animais e minerais dos hábitos de alimentação, sempre tentando estabelecer o momento em que a natureza se torna cultura” (Raybaut, 1981:218).

Natureza e cultura constituíam dois eixos principais dos seus estudos. Em outro parágrafo, complementa: “Desta maneira esperamos descobrir, para cada caso particular, como a comida de uma sociedade é uma linguagem, que traduz inconscientemente sua estrutura, que mesmo sem saber, se resigna a revelar suas contradições” (Raybaut, 1981:218). Então, finalmente, o que nos interessa saber? Ao supor que as sociedades têm uma inconsciência e se não traduzem suas estruturas mediante a linguagem culinária, estariam se resignando a revelar suas contradições? Assim sendo, não podemos deixar de identificar as explicações de Raybaut com a função posta por Lévi-Strauss sobre a linguagem dos mitos. Se é isto o que aparenta ser, duvidamos muito de que ele não tenha descoberto o que já sabia a priori.

Certamente, não são essas questões consideradas relevantes para se compreender melhor a alimentação dos grupos sociais e principalmente para se chegar a uma posição, cuja pretensão é proporcionar conhecimentos aplicáveis à melhoria do bem-estar socionutricional da humanidade. O uso de behaviour difere muito do que está sendo proposto aqui, já que para Raybaut trata-se do descobrimento daqueles casos particulares (each particular case), os quais poderiam incrementar a certeza do modelo.

Os antecedentes do programa

Em primeiro lugar, as hipóteses que se referem à escolha cultural, de quem deve sobreviver em uma situação temporal ou permanente de escassez de alimentos, surgem do enfoque formalista da antropologia econômica. Porém, ao mesmo tempo, tanto o bem-estar de um grupo quanto o ‘equilíbrio’ entre o contingente humano, a tecnologia disponível e as possibilidades e exigências do meio são descritas em uma linha substantivista.

Em segundo lugar, sustentamos que a comida é utilizada para comunicar significados sociais. Essa relação procede dos estudos de parentesco, do simbolismo e da mitologia de cunho estruturalista, isto é, a combinação e a repetição; as presenças e as ausências de alimentos; as pessoas, os locais e os objetos, configurando os morfemas e as orações; os sintomas e os paradigmas da mensagem alimentar. Estamos falando de hierarquias, de categorias de indivíduos, de tensões.

Em terceiro lugar, mesmo podendo ser considerada um aspecto secundário, incide na tradição de estudos de parentesco funcional-estruturalista a oposição entre os âmbitos público e privado, sendo identificado este último com o grupo doméstico, como a pesquisa de um átomo, em que estão representados a estrutura social e o comportamento alimentar com conteúdos centrais prescritos para cada relação.

Em último lugar, a problemática da transformação social, na orientação mais sociológica da antropologia, reaparece sob a forma de ameaça à integridade física e cultural permanente, ou seja, as pressões aculturadoras negativas que inexplicavelmente incidem com maior profundidade que outras pressões positivas nos grupos mais vulneráveis aos quais pretendem se dirigir. Publicidade e marketing, somados à tradição, são contra a racionalidade dietética? É uma equação por resolver, estreitamente vinculada às exigências da antropologia da alimentação aplicada ao bem-estar social, à melhoria do status nutricional e à descoberta de um guia para a educação nutricional efetiva (Bryant et al., 1985).

É óbvio que na antropologia da alimentação não podemos fazer um discurso independente dos debates que ao longo da história da disciplina foram se renovando, com mais ou menos êxito, isto é, um debate dentro dela mesma e outro com a biologia. Ambos são arcaicos, ambos continuam vivos.

Uma grande parte da literatura antropológica esteve entre a pesquisa de condicionantes objetivos que dão sentido (ocidental) às condutas aparentemente ‘irracionais’ e a pesquisa de estruturas análogas às representações mentais – mesmo com sua forma diferente –, com o objetivo de encontrar ‘lógicas de classificação’ deduzidas das possibilidades de neurônios comuns à espécie humana. A intenção de proporcionar explicações contínuas entre a base material e a forma concreta das representações mentais (que não distingue como único o mundo possível entre todos os imagináveis para uma mesma situação) destaca-se entre as primeiras tentativas de se realizar uma antropologia da alimentação.

O debate biológico não pode, no momento, passar dos limites do racionalismo, e temermos estender esses limites, nas condições atuais, seria tão estéril quanto em outras disciplinas, como na dicotomia entre herança e ambiente, ainda sem solução na psiquiatria. Vale ressaltar que, até certo ponto, esse debate se sobrepõe ao sentido da dicotomia do dilema proposto por Claude Fischler (1980).

Aparentemente, essas duas questões não têm relação, mas – segundo a maneira como as observamos – há entre elas uma conexão, nem sempre manifestada, no sentido de que a base material no estudo da alimentação humana é a definição biológica do homem. Entre esta e aquelas representações mentais infinitas dos sistemas alimentares não há reducionismo possível.

Essa afirmativa atua também contra o sentido comum das percepções fisiológicas, contidas em cada universo das representações mentais. Com essas considerações, não negamos a possibilidade da colaboração interdisciplinar, mas reclamamos o direito da unilateralidade, o direito da antropologia de não ser atacada por Baudrillard, ou seja, a antropologia pode ter chegado com atraso ao estudo da alimentação humana, mas nunca chegou com atraso à sua própria definição do objeto. Explicações contínuas, evidentemente que sim, mas entre fenômenos comparáveis. Se o holismo não existe, não pode ser sinônimo de interdisciplinaridade.

Assim, Calvo (1982) critica os profissionais da saúde, do mesmo modo que Combris criticava os estudiosos da economia, posto que nenhuma disciplina pode ultrapassar os seus limites, abrangendo a totalidade alimentar. Segundo Calvo, o fato de que continua sendo difícil explicar, em termos de causalidade, tudo o que está relacionado com as práticas alimentares mostra que as análises se limitam às manifestações mais externas da atividade. Não se pode medir com calorias e antropometria as práticas alimentares, pois são de natureza social. A ‘atividade alimentar’ é parte dos mecanismos de integração primária (família) e secundária (ideologia), com as quais mantém uma interação na forma, na expressão e na estratégia social do grupo, que podem oscilar entre a integração e a diferenciação (Calvo, 1982).

Os princípios unificadores do estudo proposto por esse autor consideram os grupos humanos nas suas naturezas social e cultural; na sua gênese social; no seu caráter duplo de universalidade e de singularidade, tanto como ação quanto como expressão, sem esquecer as características de multiplicidade, na capacidade de eleição, e de heterogeneidade, na capacidade de distinção. Separar esses princípios equivaleria a confundir os processos metabólicos com os atos culinários.

Até aqui separamos os componentes biológicos e sociais nas definições, por diferentes razões. Em primeiro lugar, porque todos os autores insistem em realçar a existência de uma relação de interdependência entre as duas séries de componentes, embora não exista nenhum acordo sobre como se deva entender essa relação. Referir-se a alimentos ou nutrientes, sem discriminar, não soluciona nada, como vimos. Os antropólogos não estudam a nutrição, mas a alimentação dos grupos sociais. É esse estudo que permite compreender como devem ser os planejamentos dos programas nutricionais, pois eles têm incidência nas crenças e nos valores que estruturam as práticas alimentares, os quais são fundamentais para se compreender o fenômeno alimentar humano e porque estabelecem canais de comunicação entre os sistemas de pensamento diferentes. Segundo Peito (1988), é uma questão de delimitar quais são as variáveis independentes do enfoque de cada disciplina sobre a alimentação humana.

Mas existe ainda uma outra razão. É absolutamente necessário abandonar as tendências etnocêntricas do modelo biomédico, no sentido especificado por Bryant e colaboradores (1985), ao reconhecer que em cada sistema de pensamento e em cada sistema alimentar postulam diversos modelos de saúde. Igor de Garine (1984) já chamava a atenção para o fato de que todas as sociedades têm uma determinada percepção dos aspectos nutricionais positivos (sendo que os interiores são os graus de bem-estar e saciedade e os exteriores, a imagem corporal valorizada) e também dos aspectos nutricionais negativos (como a sensação de gula ou a etiologia do kwashiorkor). Ele também não negava a existência de indivíduos malnutridos, segundo a norma tradicional, especialmente nos denominados grupos vulneráveis (gestantes, recém-nascidos, adolescentes, anciãos, enfermos e marginalizados).

Se o primeiro desses modelos proporciona ‘soluções’ às situações de má nutrição, não somente temos que integrar os possíveis resultados de uma análise antropológica ou sociológica, mas também temos que fazer um esforço para nos desprendermos de uma série de pressupostos de caráter exclusivamente ideológico que limitam a dinamização e que, geralmente, são difíceis de identificar. Por exemplo: acreditar que o trabalho do nutricionista é radicalmente diferente quando investiga as deficiências nutritivas que incidem no desenvolvimento neurológico durante o crescimento; estabelecer o que significa uma ingestão mais elevada de produtos lácteos com o objetivo de conseguir melhor nível de crescimento, como no caso dos norte-americanos. Em último lugar, cabe também reconhecer que não há acordo entre os nutricionistas sobre a recomposição dietética equilibrada e o método de sua difusão. Ao mesmo tempo que são revalorizados os produtos utilizados tradicionalmente e economicamente acessíveis por meio de campanhas para o consumo, surge a promoção de produtos, por meio de técnicas exclusivamente publicitárias, que os consideram elaborados, exóticos e inacessíveis. Nessas circunstâncias, fica impossível determinar os fatores que orientaram a escolha do público e que produtos foram substituídos.

O segundo desacordo diz respeito à consideração das diferentes possibilidades da nutrição na etiologia ou na terapêutica. De Garine defende a posição com a advertência de que temos que contribuir para o bem-estar nutritivo, procurando não destruir outros valores culturais que incidiriam no próprio êxito do programa. Entendemos com essa afirmação que deve-se priorizar aquilo que já está organizado, mas com a introdução de melhoras nutricionais. Porém, ao mesmo tempo perguntamos para ‘quem’ se canalizam essas transformações, se esse sistema alimentar se ancora em um sistema de relações sociais, ainda que se possa predizer que tipo de seleção faria. Isso não parece ser consistente com a afirmação feita por de Garine, de que a necessidade de comer fora de casa cria uma oportunidade para melhorar a nutrição da população. Isso nos parece utópico dos pontos de vista econômico e de saúde, lembrando que a rapidez e a despersonalização podem ocasionar outros transtornos de ordem nutricional.

Um programa para o estudo sociocultural da alimentação

Não devemos insistir na defesa de um enfoque antropológico unitário, oposto a outros modelos de aproximação da realidade, porque é patente que não dispomos dessa homogeneidade. Ainda assim, diante de tantos problemas, em determinadas circunstâncias históricas, os pressupostos teóricos de uma disciplina podem apontar para uma mudança progressiva de problemática que repercute nas disciplinas relacionadas com o mesmo grupo de fenômenos.1 Por exemplo: a psicanálise, a farmacologia e a sociologia revolucionaram os conceitos tradicionais sobre a configuração de quadros mórbidos, diagnóstico e tratamento, expulsando o enfoque sociobiográfico da patologia, quando foi defendida, por exemplo, a distinção entre disease (doença objetiva) e illness (doença vivida) (Young, 1982).

Provavelmente não encontraremos hoje uma situação desse tipo no que diz respeito à antropologia da alimentação; ela pode ter ocorrido em um momento de ensaio e erro. Mas já podemos falar de um ‘núcleo firme’ – um novo desenvolvimento, como diria Murcott (1983) –, ainda que existam pelo menos dois problemas que possam prejudicar o desenvolvimento dos programas antropológicos sobre a alimentação: a idéia de progresso da racionalidade na conduta cotidiana ocidental e a mistura inadequada da linguagem científica com o senso comum. Sobre o primeiro ponto pode-se dizer, na melhor das hipóteses, que é um retorno ao positivismo, mas em relação ao segundo, far-se-ia patente, sem dúvida, uma falta de honestidade.

Se realmente existem indícios de um programa progressivo no estudo da alimentação humana, definitivamente este há de ser capaz de dar conta de uma série de fenômenos que, atualmente, nem a perspectiva médica nem a análise econômica podem explicar. Vejamos em que esse estudo pode consistir.

De fato, pode ser que a intenção de integrar os diferentes sistemas hipotéticos não apresente dificuldade maior do que a derivada de sua heterogeneidade no plano das técnicas e dos métodos, que não pode obedecer ao objetivo de comparar entre si os resultados dessas aproximações, como nas seguintes situações: 1) estudos intensivos a partir de poucas famílias, ou exclusivamente por meio de questionários para dispor de uma amostra mais ampla; 2) trabalho de recuperação de informação sobre os usos culinários do passado em pequenas regiões; 3) comparação do ‘nomadismo dos primatas superiores’ com a afluência às lanchonetes; 4) estudo da alimentação em situações de migração; 5) trabalho de campo tradicional entre XYZ.

O que se mede são coisas diferentes, e muitas das teorias gerais sobre a alimentação humana procedem de extrapolações a partir de experiências únicas, que não descrevem as unidades de observação que permitem colocar à prova as teorias com evidências diferentes nem operacionalizam muitos dos termos nelas contidos, atribuindo-lhes o sentido como pressuposto. Assim, encontramos termos como ‘integração, consumo tradicional, pressão’ etc. sem saber as suas referências precisas.

Assim mesmo, ainda que o ponto comum dessas aproximações possa ser visto como precário, este contém um mínimo de generalizações e hipóteses que podem ser organizadas em um programa teórico comum, um núcleo que permite defender a idéia de sistema alimentar. Observo que este é um ensaio de construção pessoal que deveria ser entendido como uma proposta inicial para desenvolver um trabalho nessa direção. A própria teoria dos sistemas foi reinterpretada por diversas disciplinas e orientações teóricas dentro de cada disciplina desde que von Bertalanffy publicou sua obra de referência em 1968.

Todavia, lembre-se que esse conceito recebeu definições e atribuições diversas. Por exemplo: Sanchez-Parga (1988) define o ‘sistema alimentar’ como um subconjunto do ordenamento econômico nacional, no qual se encontram, operam e se reproduzem todos os processos que incluem desde a produção até o consumo de alimentos. Khare (1988), ao contrário, o define assim:

Seja ocidental ou não, um sistema alimentar é uma réplica criticamente importante de idéias, valores, símbolos e experiências vividas por um povo. É um sistema geral e íntimo de comunicação cultural, que ressalta o interesse comum pela segurança alimentar e a sobrevivência coletiva.

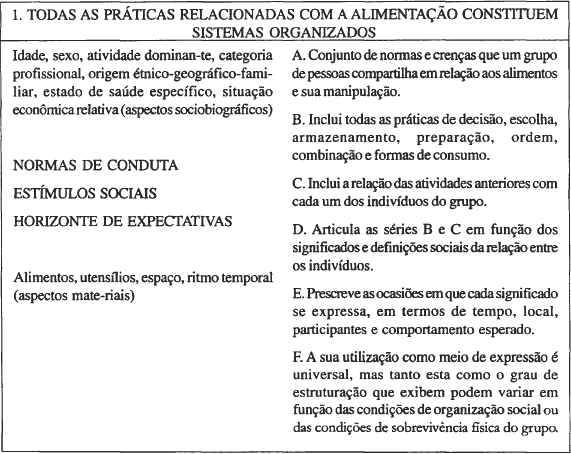

Observem-se os quadros a seguir:

Com as considerações expostas anteriormente e as críticas às teorias independentes feitas ao longo da exposição, podem-se observar as modificações e os ajustes que foram aplicados ao modelo com o objetivo de eliminar as contradições internas e aquelas relativas ao conjunto. Mesmo assim, gostaríamos de fazer três comentários.

Em primeiro lugar, temos que entender ‘integração social’ como a aceitação dos valores normativos da relação dominante na relação intergrupal, ainda que esta não seja mantida com uma intensidade igual à existente.

Em segundo lugar, os ‘níveis dietéticos ótimos’ não coincidem necessariamente com a condição nutricional nem estão adequados às necessidades, que oscilam segundo a variável econômica, como demonstrado com estudos etnográficos. Mas nem sempre isso ocorre, como pode ser observado no modelo frugal e ascético do hinduísmo e no modelo ‘baixo em calorias’ do Ocidente.

Em terceiro lugar, o esquema concede um papel marginal às pressões que têm, atualmente, um papel preponderante em muitos níveis, como as dos meios de comunicação. Ao menos para aqueles setores sociais com acesso regular ao rádio e à televisão, um estudo dos sistemas alimentares não pode descartar essas pressões, observando como são selecionadas as mensagens relativas aos valores e às orientações de práticas.

Sem ser exaustivo, o esquema a seguir pode proporcionar uma idéia dos itens que deveriam ser registrados em uma investigação do sistema alimentar de um dado grupo. Na realidade, não se trata de um esquema, mas de uma série de sugestões indicativas a serem levadas em consideração na elaboração de qualquer projeto de investigação sobre o sistema alimentar. Outros autores proporcionaram esquemas similares ou com intenções semelhantes.

1. Categorias discriminatórias exercidas pelo grupo relativas aos ‘indivíduos’, denominações específicas etc:

1.1. o sexo; características antropométricas emic e etic;

1.2. os grupos de idade, a classificação dos intervalos, os ritos de passagem etc.;

1.3. os estados específicos: tipologia das doenças, tipologia das gestações (femininas, masculinas, múltiplas etc.), amamentação;

1.4. as tarefas realizadas e sua consideração social, classificação a partir de outros critérios (força física, capacidade intelectual, dependência, renda etc.); localização, relações estabelecidas etc.;

1.5. qualquer outra distinção existente entre os indivíduos (étnica, lingüística, religiosa, política, gastronômica).

2. Formas de ‘aprovisionamento’:

2.1. coleta;

2.2. intercâmbio (procedência, freqüência);

2.3. produção (calendários, produtos, técnicas etc.);

2.4. pagamento (em espécie);

2.5. coleta, caça, pesca;

2.6. compra:

2.6.1. formas de pagamento;

2.6.2. formas de compra, planificação e calendário em função dos recursos financeiros, produtos, consumo, medidas;

2.6.3. características dos produtos adquiridos (fresco, congelado, pré-cozido, inteiro, cortado, temperado, assado etc.);

2.6.4. centros de aquisição freqüentados, tipos de produtos, horários, transporte;

2.6.5. flutuações e ritmo de salário e renda etc.;

2.6.6. prioridade nas escolhas: preço, qualidade, marcas etc.

3. Formas de ‘armazenamento, conservação e preparação’:

3.1. armazenamento: reservas, finalidade das reservas, produtos, locais, disposição etc.;

3.2. técnicas de conservação, tipos de produtos, finalidade;

3.3. formas de preparação aplicáveis a cada produto: procedimentos, espécies, condimentos; associações;

3.4. utilização dos restos: vísceras, caldos, outros tipos de reconversão;

3.5. tempos dedicados a cada atividade;

3.6. utensílios disponíveis, origem, disposição espacial, freqüência de uso etc;

3.7. material de manutenção, limpeza, disposição espacial, noções de higiene;

3.8. receitas: forma, origem, uso, variedade etc.

4. Categorias de ‘alimentos’:

4.1. partes e sua denominação;

4.2. combinação e denominação;

4.3. quantidade, dosagem e denominação;

4.4. ordem da ingestão;

4.5. transformação e forma de apresentação;

4.6. freqüência de consumo;

4.7. ocasiões de consumo;

4.8. propriedades: categorias sociais, morais, terapêuticas, nutritivas, sensitivas, lúdicas etc.;

4.9. utensílios utilizados para a ingestão;

4.10. mudanças de denominação: alimentos/pratos; repertório.

5. ‘Sociabilidade alimentar’:

5.1. normas de etiqueta, usos corporais, serviços (diários, festivos, especiais; disposição espacial e armazenamento);

5.2. normas proibitivas, prescritas, flexíveis;

5.3. discriminação entre diferentes tarefas: parar e retomar o serviço, servir, administrar; ordem seguida;

5.4. distribuição espacial do consumo segundo as ocasiões, os comensais etc., sinais de orientação;

5.5. distribuição espacial dos comensais; sinais de orientação etc;

5.6. tipos de comensalidade doméstica: freqüência, locais e ocasiões, comensais solitários, participantes;

5.7. tipos de comensalidade pública: freqüência, locais e ocasiões, comensais solitários, participantes;

5.8. simultaneidade de atividades: falar, ver TV, ouvir rádio, música, ler etc;

5.9. horários, duração da atividade, continuidade da atividade, definição e denominação;

5.10. outras práticas.

6. ‘Ideologia alimentícia’:

6.1. imagem corporal valorizada segundo a idéia de saúde;

6.2. características físicas e morais associadas à ingestão de alimentos específicos;

6.3. imagem corporal valorizada segundo um ideal estético;

6.4. proibições, tabus; práticas religiosas relacionadas;

6.5. freqüências patológicas descritas; diagnóstico, etiologias;

6.6. atitude geral relativa ao ato de comer;

6.7. provérbios e refrões utilizados com relação aos alimentos (consumo, preparação etc.);

6.8. automedicação farmacológica: ocasião, tipos, freqüência etc; visitas médicas por problemas relacionados;

6.9. automedicação tradicional: ocasião, tipos, freqüência; consulta a outros ‘terapeutas’.

Ainda que possa parecer, pelo tipo de itens sugeridos, o conjunto de aspectos incluídos na lista exposta não corresponde à idéia de fazer um inventário mais ou menos amplo sobre a cultura material da população à qual se aplica. Trata-se de relacionar, encontrar correspondências com base em hipóteses formuladas. Seja qual for o conteúdo do projeto proposto, este deve estar precedido de uma primeira fase de trabalho de campo que permita introduzir itens significativos e proporcionar informação detalhada sobre a conveniência de colocar à prova as hipóteses que tenham uma projeção comparativa e intercultural, definindo com exatidão quais são as unidades reais de observação. Tudo isso é impossível sem que haja um marco teórico especificado, o conteúdo que se pretende modificar, aumentar, diminuir ou contrastar, segundo o resultado de comparações.

Em relação ao funcionamento do sistema alimentar, a antropologia postula a existência de uma ‘relação diferencial’ entre os indivíduos, correspondendo a uma ‘adequação diferencial’ das categorias de alimentos, com uma ‘participação diferencial’ nas práticas de aprovisionamento e preparação, assim como um ‘comportamento diferencial’ em cada aspecto da sociabilidade alimentar, e provavelmente com um conhecimento diferencial das implicações do modelo em relação a outros modelos em outros âmbitos de atuação sociocultural. Isso exige, em cada caso, a especificação das variáveis que operam na diferenciação e de quais os pressupostos de coerência interna. Algumas dessas classificações podem aparecer nos discursos verbais que fazem os indivíduos, mas nem todas com o mesmo sentido.

Tudo depende do que se pretende medir, comparar, analisar e dos métodos que se utilizam para obter os dados em função da adequação da informação geral de que necessitamos e de como os indivíduos dão a informação; do tipo de amostra que escolhemos; de quais observações sobre o campo podemos utilizar para contrastar com as informações verbais registradas; da importância que damos à avaliação dietética possível com os dados obtidos; da continuidade e da profundidade temporal exigidas pelos ciclos e pelas transformações significativas. Resumindo, tudo depende de quais são os objetivos teóricos de cada investigação específica.

Para concluir, mais uma outra vez citamos Peito (1988). Quando analisou os aspectos positivos comuns aos estudos da antropologia e alimentação atuais, ele destacou a preocupação com as comunidades específicas; a ênfase na seleção da família como a unidade básica de análise; a consideração dos aspectos econômicos e da organização desse grupo; e o uso da multiplicidade de técnicas para a obtenção de dados, apelando para a inovação e a criatividade.

Notas

* Traduzido do espanhol por Ana Pires do Prado.

1 Refiro-me à expressão divulgada por Imre Lakatos (1977). Na sua proposta epistemológica, o reconhecimento de programas de investigação, que supõe mudanças progressivas na problemática, é característico da ciência madura. Segundo esse novo critério de demarcação, o cenário de mudança estaria composto por teorias rivais, formadas por enunciados contrastáveis intersubjetivamente, nos quais é mantida a teoria que, excedendo o conteúdo empírico, corrobora e antecipa novos fatos, mediante novas hipóteses auxiliares, e cumpre o requisito de crescimento contínuo. Esse critério se contrapõe às interpretações lingüísticas, limitadas a diminuir o conteúdo e que, geralmente, resolvem as contradições entre as teorias pela via semântica e não pela científica.

2 Por exemplo, as zonas onde o estilo de vida urbano é recente (como a Finlândia) e os grupos sociais majoritários, de origem rural. Quando estes melhoram o nível de vida, as diferenças socioeconômicas tradicionais perdem a importância e emergem distinções novas e mais específicas entre os grupos de consumidores, como a oposição entre jovens e adultos na eleição dos alimentos consumidos fora de casa. As comidas, que antes eram um luxo ocasional, se tornam, paulatinamente, alimentos cotidianos, principalmente para a classe baixa, enquanto a classe alta descobre continuamente novos luxos alimentícios (Mintz, 1985; Prättlälä, 1988).

Referências bibliográficas

BAUDRILLARD, J. La génesis ideológica de las necesidades. Cuadernos Anagrama, 140,1969.

BERTALANFFY, L. von. Teoría General de Sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1976 [1968].

BRYANT, C. A. et al. The Cultural Feast: an introduction to food and society. New York: West Publishing Co., 1985.

CALVO, M. Migration et alimentation. Social Sciences Information, 21(3):383-446,1982.

CARRASCO, S. Una Aproximación a la Antropologia de la Alimentación: higienismo y alimentación obrera en Sabadell hacia el cambio de siglo. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 1986.

CARRASCO, S. Antropologia i Alimentació: un model per l'estudi de la cultura alimentària. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 1992. (Publicacions d'antropologia cultural, 9)

FISCHLER, C. Food habits, social change and the nature/culture dilemma. Social Science Information, 19(6):937-953,1980.

GABR, M. Nutrition and health problems in Arab countries, present situation and prospects. In: MOYAL, M. F. Proceedings of the Tenth International Congress of Dietetics, 2. London: John Libbery Eurotext, 1988. p. 250-254

GARINE, I. de. De la perception de la malnutrition dans les sociétés traditionnelles. Information sur les Sciences Sociales, 23(4-5):731 –754,1984.

GOODY, J. Cooking, Cuisine and Class: a study in comparative sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

KHARE, R. La investigación internacional sobre alimentos y nutrición: consideraciones básicas. In: HARRISON, G A. et al. Carencia Alimentaria: una perspectiva antropológica. Barcelona: Ediciones del Serbal, Unesco, 1988. p. 16-29.

KUPER, J. La Cocina de los Antropólogos. Barcelona: Tusquets, 1984.

LAKATOS, I. The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. (Philosophical papers, 1)

MINTZ, S. Sweetness and Power: the place of sugar in modern history. New York: The Viking Press, 1985.

MURCOTT, A. (Ed.) The Sociology of Food and Eating. Aldershot: Gower, 1983.

PELTO, G. H. Tendencias de la investigacion en la antropología nutricional. In: HARRISON, G. A. et al. Carencia Alimentaria: una perspectiva antropológica. Barcelona: Ediciones del Serbal, Unesco, 1988. p. 45-64.

PRÂTTLÀLÀ, R. Sociodemographic differences in food consumption patterns among finish teenagers. In: MOYAL, M. F. Proceedings ofthe Tenth International Congress of Dietetics, 2. London: John Libbery Eurotext, 1988. p. 223-232

RAYBAUT, R Starting an anthropology handbook on food habits for the knowledge of man's food behaviour. In: FENTON, A. & OWEN, T. M. (Eds.) Food in Perspective. Edinburgh: John Donald, 1981. p. 217-222.

SÁNCHEZ-PARGA, J. L. El sistema alimentario en Ecuador. In: HARRISON, G A. et al. Carencia Alimentaria: una perspectiva antropológica. Barcelona: Ediciones del Serbal, Unesco, 1988. p. 235-253.

VEBLEN, T. The Theory of the Leisure Class. New York: The Modern Library, 1939 [1899].

YOUNG, A. The anthropology of illness and sickness. Annual Review of Anthropology, 11:257-285,1982.