Von Hamburg nach New York

M

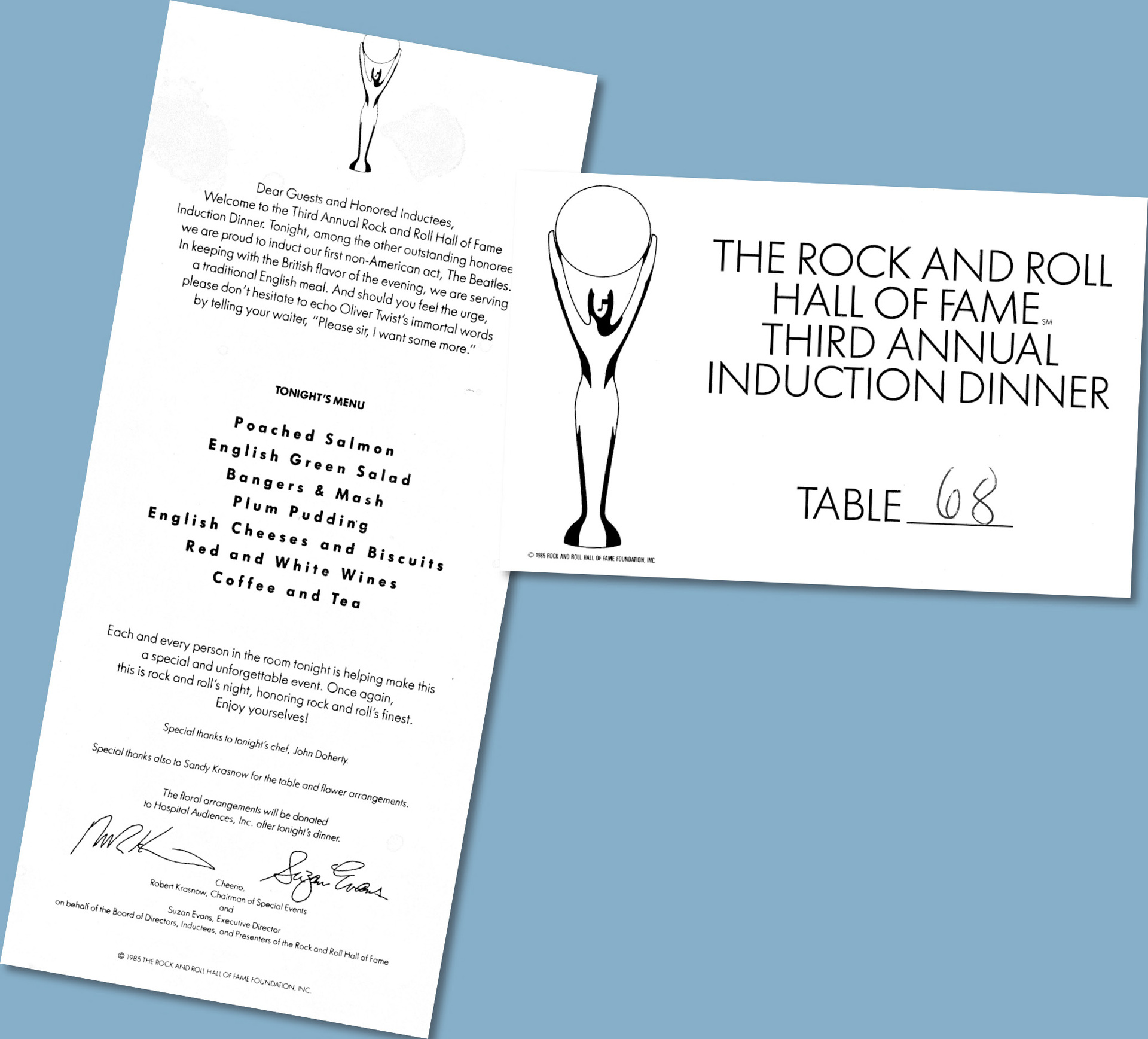

einen ersten New-York-Trip verdankte ich der glanzvollen Einladung zur 1988er Rock&Roll Hall of Fame-Gala im großen Festsaal des Waldorf Astoria Hotels. Zu diesem Mega-Event wurde ich eingeladen, weil der Hamburger Star-Club als die Geburtsstätte der Beatles galt. Und weil die Band in jenem Jahr die Ehrung erfuhr, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, ließ man mich als letzten Betreiber dieses legendären Rock-Clubs dem Spektakel als Ehrengast beiwohnen.

Welch Ironie des Schicksals: Das blauäugige Debüt als Clubchef war gehörig in die Hosen gegangen, daran konnten auch die klugen Köpfe meiner Partner Frank und Kuno nichts ändern. Fazit: Gerichtsvollzieher, geplünderte Konten und Abrissbirne, eine Lektion fürs Leben – und 18 Jahre später wurde daraus, o Wunder, eine Einladung zur Rock&Roll Hall of Fame-Gala.

Gedeichselt hatte das grandiose Ding letztendlich «mein auf ewig großer Bruder» Siggi Loch, der weltgewandte Drahtzieher mit den transatlantischen Verbindungen. Und so flogen wir auch gemeinsam diesem vielversprechenden Abenteuer entgegen. Siggi, zu jener Zeit Präsident von Warner Brothers Europe, mit einem seiner deutschsprachigen Künstler im Schlepptau. Für mich sollte es eine hochinteressante Reise werden.

Im Festsaal des Waldorf Astoria saßen die Gäste an runden, weiß gedeckten Tischen, im Hintergrund der Bühne prangte ein riesiges Foto der «Fab Four», und davor standen eine Vielzahl von Instrumenten. Ich ließ meinen Blick durch die Runde schweifen; so viel Prominenz hatte ich noch nie in

Feierlaune beisammen gesehen. Am Nebentisch saß Bruce Springsteen, etwas weiter entfernt entdeckte ich Elton John, und auch Little Richard durfte nicht fehlen. Ich glaubte, mich zwicken zu müssen, als ich Bob Dylan und Muhammad Ali entdeckte. Der an Parkinson erkrankte Boxchampion hatte sichtlich Mühe, mit zittriger Hand sein Glas an den Mund zu führen. Über allem lag eine fast familiäre Stimmung, und nachdem Speisen und Getränke aufgetragen waren, mehrten sich die Sektkübel an den Tischen, und mit ihnen stieg der Gesprächspegel.

Das sollte sich sofort ändern, als Mick Jagger die Bühne betrat. Nach einigen routiniert vorgetragenen Begrüßungsworten hielt er seine Laudatio auf die Beatles. Das Ganze blieb nicht ohne launige Spitzen; mal machte er sich als Londoner über Liverpool lustig, mal über das nach seinem Geschmack gar nicht bluesmäßige Mundharmonika-Intro bei «Love Me Do». Dabei wurde er immer wieder von aufbrandendem Zwischenapplaus als auch launigen Zwischenrufen unterbrochen. Alles schien mir von einer bemerkenswert warmherzigen Lockerheit zu sein.

Dann kam der große Moment. Unter stürmischem Applaus betraten die Beatles, oder wie es George Harrison beschrieb, «what’s left from the Beatles», die Bühne. Ich bemerkte sofort: Paul McCartney war nicht dabei. Der Grund für sein Nichterscheinen war, wie er es später einmal selbst kommentierte, «business shit».

John Lennon war schon seit acht Jahren nicht mehr unter uns, statt seiner erschien Yoko Ono samt seinen Söhnen Julian und Sean Lennon. Beginnend mit Ringo Starr und George Harrison, hielt einer nach dem anderen seine Dankesrede. Ringo in seiner flapsig-humorvollen Art; George stellte sich mit den Worten «Hi, I’m the quiet Beatle» vor, um dann eher nachdenklich fortzufahren. Nach Yoko Ono traten dann Lennons

Söhne ans Mikrophon, wobei der gerade 13-jährige Sean sich dafür bedankte, dabei sein zu dürfen, ohne etwas dafür getan zu haben. Über Paul McCartney verlor niemand ein Wort. Dafür verbreiteten sich an den Tischen so phantasievolle Gerüchte wie: Seine Frau Linda sei nicht eingeladen worden, oder: Sein Management hätte davon abgeraten, zumal seine neue Band Wings nicht erwähnt werden sollte.

Irgendwann waren alle Reden gehalten, und jetzt begann sich die Bühne zu füllen und zwar so sehr, dass es ein regelrechtes Gedränge ergab. Ich traute meinen Augen nicht, denn ich sah Bob Dylan, Billy Joel, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Jeff Beck und viele andere Musiker und Sänger, deren Namen mir nicht bekannt waren. Ringo saß am Schlagzeug, und George griff zur Gitarre. Ich war gespannt, was daraus werden würde. Nachdem laut eingezählt wurde, brach ein Orkan los. 20 Instrumentalisten legten mit «I Saw Her Standing There» los, und jede Strophe wurde von einer anderen Stimme übernommen – eine Sternstunde.

In den folgenden Tagen wurde mir bei einem unserer Besuche im New Yorker Time Warner Building der Hausproduzent Russ Titelman vorgestellt. Ein Name, bei dem es sofort in meinem Hinterstübchen klingelte; ich erinnerte mich, seinen Namen oft auf Plattenhüllen meiner Sammlung entdeckt zu haben. In den vergangenen 10 Jahren seiner Produzententätigkeit für Warner kam da gehörig was zusammen. Große Künstler wie Eric Clapton, Paul Simon, Ry Cooder, die Bee Gees, die Allman Brothers Band, James Taylor, George Harrison und viele mehr vertrauten sich seiner Regie an.

Während ich noch gespannt war, welchen Verlauf unser kleiner Smalltalk wohl nehmen würde, gesellte sich plötzlich ein gestresst um sich blickender Kollege zu uns, um sich ohne Umschweife darüber auszulassen, wie viel Mühe und Nerven

es ihn doch koste, Brian Wilson, dem genialen, von Depressionen und Drogenmissbrauch geschwächten Mastermind der Beach Boys, dabei zu helfen, ein Soloalbum auf die Reihe zu kriegen. Das Produzententeam hatte es nicht leicht mit seinem Klienten, dem es vorbehalten war, seine Inhalte selbst zu bestimmen. Nur was tun, wenn diesem grandiose musikalische Ideen einfielen, er diese aber im nächsten Moment ohne mit der Wimper zu zucken wieder verwarf, weil ihm aufgrund eines urplötzlich aufgetretenen Stimmungstiefs der Sinn nach etwas ganz anderem stand. Ich machte mir so meine Gedanken angesichts dessen, was mir da so freimütig offenbart wurde. In der Zentrale eines der weltgrößten Medienkonzerne schien es ein ganz normaler Arbeitstag zu sein, mir verschlug es die Sprache.

Als später im selben Jahr das Brian-Wilson-Album veröffentlicht wurde, hörte ich es mir unter dem Eindruck des Erlebten an; mich beschlich das Gefühl, es weniger mit guten Songs, umso mehr aber mit interessanten Genreversatzstücken zu tun zu haben, aus denen gute Songs hätten werden können.

Für den Rest der Woche war gut für uns gesorgt. Zuweilen wusste ich nicht, wie mir geschah: Hier eine Party, dort die nächste, man wurde hin und her gereicht, traf interessante Menschen, mal zum Essen, mal auf ein Gläschen, rein ins Taxi – raus aus’m Taxi, wollen wir wirklich noch zu Helen Schneider? Oder lieber nach Greenwich Village? Die Zeit verging im Fluge.

Trotz allem hatte ich zum Schluss den Eindruck, das Sightseeing sei viel zu kurz gekommen; ich wollte wenigstens dem Empire State Building noch einen Besuch abstatten. Viewing platform 86th floor, da sollte man oben gewesen sein. Doch als ich’s dann war, wurde ich enttäuscht, es mangelte genau

daran, worauf es eigentlich ankam: am Weitblick. Der Wettergott wartete auf mit trübem Himmel. Bei meinem Besuch auf dem einst höchsten Wolkenkratzer der Welt wollte sich bei mir kein erhabenes Gefühl einstellen. Ich nahm es mit Gelassenheit; wer kennt sie nicht, diese Straßenbilder aus der Vogelperspektive, man hat sie oft genug im Kino oder Fernsehen zu sehen bekommen, sodass man fast glauben könnte, schon einmal da gewesen zu sein.

Mein erster New-York-Trip ging zu Ende, am Hotel wartete ein Taxi auf mich, das mich zum Flughafen bringen sollte. Der Taxifahrer war ein dunkelhäutiger Puerto-Ricaner mit einem freundlichen Gesicht. Er half mir, das Gepäck zu verstauen, und als die Türen zuschlugen, dachte ich: «Bye bye, New York.»

Kurz darauf fragte mich der nette Fahrer, woher ich käme. «Well, I’m from Hamburg, West Germany.»

Der Taxifahrer schaute mich in seinem Rückspiegel geradezu verklärt an und sagte in bewunderndem Tonfall einen Satz, den ich nie mehr vergessen sollte: «Germany, that must be a beautiful country, I’ve heard you can stay in your flat, even if you lose your job.» Und nach einem stummen Nicken fügte er hinzu: «When you lose your job in New York, you end up there.»

Er machte eine Kopfbewegung Richtung Straße. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Pappkartons entlang der Wegstrecke nicht für die Müllabfuhr bestimmt waren. Hier fanden jene, die ihre Jobs verloren hatten, Unterschlupf für die Nacht. New York ließ am Ende noch einmal tief blicken.

Es sollten 31 Jahre vergehen, bis New York eine zweite Chance bekam. Zu meinem Erstaunen ging die Initiative von meiner Frau Heidi aus, und was mich noch mehr erstaunte: Sie schlug eine Atlantiküberquerung mit dem Schiff vor. Ich war

spontan begeistert; in den 50er Jahren war es für viele meiner Vorfahren der Weg gewesen, um in der «Neuen Welt» neues Glück zu suchen. Da wollte ich doch nicht der Einzige bleiben, der den Atlantik nicht überquert hatte.

Im Programm der altehrwürdigen Cunard-Line wurde der Trip Hamburg-Southampton-New York angeboten. Englischer Charme? Könnte uns gefallen. Wir schritten zur Tat. Es sollte eine Selbstbelohnung werden, von der wir glaubten, sie verdient zu haben. Man riet uns zu einer «Queens Suite», zu der ein großer Außenbalkon und auch ein Butler gehörte. «Ein Butler? Wofür das denn?», entgegnete ich entgeistert. Die Dame von der Reiseagentur blieb gelassen und meinte, diese Annehmlichkeit gehöre in dieser Preiskategorie dazu. So sehr hatten wir es dann doch nicht mit der englischen Gediegenheit und befürchteten schon, da würde ständig jemand um uns herumscharwenzeln. Doch die Befürchtung, der Mann könnte unsere Privatsphäre stören, löste sich schnell in Luft auf; er betrat niemals unsere Räume, ohne dazu aufgefordert zu werden, brachte uns, stets nach höflichem Anklopfen, die gewünschte Tageszeitung, füllte die Minibar auf und ließ es dabei an diskreter Gewandtheit nicht mangeln.

Wir waren darauf vorbereitet, dass zwei Galadinners auf uns zukommen würden, bei denen die Etikette es erforderte, in Abendgarderobe zu erscheinen, die Dame im Abendkleid und der Herr im Smoking. Mich beeindruckte das wenig, denn in meiner Kleiderkammer hing seit Jahren ein Smoking; die Hose mit Bundfalten und die Jacke mit Schulterpolstern, so wie es in den Achtzigern der Mode entsprach. Heidi rebellierte; mein Smoking sei ein Ding der Unmöglichkeit, und von ihren langen Kleidern würde keines den Ansprüchen genügen. Ich dagegen war der festen Meinung, auch vornehmer Zirkus bleibt Zirkus, da dürfe man den Dresscode nicht allzu ernst nehmen.

Als das erste Galadinner auf uns zukam, war uns dann doch eher danach, uns unter die Passagiere im Speisesaal für jedermann zu mischen. Hier war alles auf Buffets zur Selbstbedienung bereitgestellt; von Garderobenzwang keine Spur. Dafür irrte man anschließend mit seinem gefüllten Tablett herum, in der Hoffnung, irgendwo einen freien Platz erhaschen zu können. Beim zweiten Galadinner entschieden wir uns dann doch dafür, die Nummer mit dem Dresscode mitzumachen und an dem für uns reservierten Tisch Platz zu nehmen.

Ich gefiel mir in meinem 80er-Jahre-Smoking. «Aus der Zeit gefallen» war in diesem Falle kein Kriterium, «zeitlos» traf es schon eher. In früheren Zeiten ging der Smoking vom Vater auf den Sohn über. Meiner dagegen war kaum getragen und passte, als wäre ich erst jetzt reingewachsen.

Heidi entschied sich für eines ihrer von japanischer Mode inspirierten wallenden Gewänder, dazu eine um die Schultern drapierte Stola, die von einem alten Schmuckstück, das ich nie zuvor bei ihr gesehen hatte, gehalten wurde. Die «Gala bei Hofe» konnte beginnen.

Im Foyer des Queens Grill freute sich der Empfangschef hinter seinem Stehpult, uns mit professionell galanter Miene begrüßen zu dürfen. Ehrerbietend voranschreitend, seiner Rolle des Empfangschefs gerecht werdend, leitete er uns an den Tisch, wobei er der Dame den Stuhl galant unter die Sitzpartie schob. Dieser bemerkenswerte Mann war nach einigen Tagen tatsächlich in der Lage, jeden Passagier der «Queens Class» mit seinem Namen anzusprechen. Ich fragte mich, ob diese Eloquenz und Vornehmheit ausstrahlende Person jemals einem Passagier den Zugang verwehren würde, wenn dieser, aller Kleiderordnung zum Trotz, in einem eleganten «Phantasiekostüm» erschiene? Wie wir später erfahren sollten, waren sogar zahlreiche, bisweilen sogar recht kühne «Phantasiekostüme» zu sehen. Neben der alles dominierenden Eleganz

uniformierter Pinguine wurde das Farbenfroh-Freizügige eher von der Damenwelt repräsentiert. Nun, ich trug eine graugrün changierende Fliege, die Brust meines Hemdes war so weiß, als könnte es Licht in jedes Dunkel bringen, und das schwarzglänzende Revers meines Smokings als auch mein weißes Einstecktuch ließen mich über alle Zweifel erhaben sein.

Insgesamt waren wir neun Tage unterwegs, doch erst nach dem einzigen Zwischenstopp in Southampton begann der große Sprung über den Atlantik: eine Woche lang unterwegs zwischen den Kontinenten und rundum nur Wasser und Horizont. Unser Zeitgefühl veränderte sich, denn auf die Uhrzeit war nicht immer Verlass; mehrfach wurde sie umgestellt und den Zeitzonen angepasst, die wir durchfuhren. Wir machten es uns einfach, für uns war es Abend, wenn es dunkelte und Morgen, wenn die Sonne aufging. Natürlich gab es für uns, die wir nie zuvor auf einem vergleichbaren Schiff waren, einiges zu entdecken: Dieser mit Stil und architektonischer Verve ausgestattete Oceanliner hatte einiges zu bieten. Es gab echte Highlights, unter anderem ein Theater mit einer Kuppel, die eines Planetariums würdig gewesen wäre. Hier besuchten wir eine Talkshow, in der zwei Journalisten, deren Gesichter mir aus dem Fernsehen bekannt waren, über aktuelle politische Geschehnisse diskutierten. Einige Tage später gab es einen Abend mit dem Krimiautor Sebastian Fitzek, der seine Lesung damit anreicherte, dem Publikum im unterhaltsamen Plauderton zu verraten, wie er zu seinen Themen kam. Im Bug des Schiffes entdeckten wir eine Bibliothek, die verblüffend up to date war. In den Regalen für Deutschsprachiges fand ich den just erschienenen Roman des vielfältig talentierten Bela B. – und schon hatte ich für die Nachmittage auf dem Sonnendeck ein Buch, von dem ich mir versprach, es würde mir auf angenehme Art die Zeit vertreiben.

Als wir New York erreichten, war es 6 Uhr früh; wir hatten uns extra den Wecker gestellt, um diesen weihevollen Moment auf keinen Fall zu verschlafen.

Das Wetter war wie geschaffen dafür, der Himmel war blau, am Horizont ging die Sonne auf und die Decks waren voll mit Passagieren, die fotografierten, was die Speicherchips hergaben. Mit langsamer Fahrt passierten wir die Freiheitsstatue, und sie erschien mir seltsam unwirklich auf ihrem unbewohnten Eiland. Gleich darauf das geschichtsträchtige Ellis Island, wo sich noch bis 1954 alle Einreisewilligen einem Eignungs- und Gesundheitstest zu unterziehen hatten, bevor ihnen der Zugang ins Land gewährt wurde.

Wie wohl meine Großeltern Anna und Wenzel Junek diesen Moment erlebt hatten, als sie 1949 dem Ruf ihres vorausgeeilten Sohnes gefolgt waren? Wie wird es für Schwester Jutta und Schwager Hans gewesen sein, als sie 1957 dem Ruf von John Wehrmann, dem Bruder von Hans, folgten, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein neues Leben zu beginnen? Wie wird es Mutters Bruder Oskar 1940 zumute gewesen sein, als er sein Schiff in Hoboken, New Jersey, ohne abzumustern, verließ, um sich als illegal Eingewanderter mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten, bis ihm die Idee kam, sich zur US

Army zu melden, womit er Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft erwarb.

Nun, ich konnte sie alle nicht mehr fragen, aus meinem sentimental verklärten Zustand stieg aber ein inniges Gefühl von später Verbundenheit empor.

Nachdem wir von Bord gegangen waren und der Immigration Officer unsere Reisedokumente begutachtet hatte, bestiegen wir ein Taxi und nannten dem Fahrer unser Ziel. The Surrey, East 76th Street. Das Hotel hatte Heidi ausgesucht und damit erneut unter Beweis gestellt, dass man sich auf ihr Gespür für das Besondere blind verlassen kann.

Die als nobel geltende Upper East Side in unmittelbarer Nähe des Central Parks sollte unser Ausgangspunkt sein, von dem aus wir die Stadt erkunden wollten. Uns war klar, dass sieben Tage dafür nicht ausreichen würden, also versuchten wir gar nicht erst, alle Sehenswürdigkeiten aus dem Reiseführer systematisch abzuklappern. Wir wollten uns eher treiben lassen, die Gegend zu Fuß erkunden. Was aber keiner von uns bedacht hatte, war die glühende Hitze, die hier zu dieser Jahreszeit herrschte …

Ohne eine rechte Vorstellung von den Entfernungen zu haben, schlenderten wir zunächst entlang der Park Avenue Richtung Grand Central Station. Dort angekommen, machten sich plötzlich krampfartige Schmerzen in meinem linken Unterschenkel bemerkbar. Wir hielten Ausschau nach dem nächstbesten Drugstore, um uns mit Magnesiumtabletten einzudecken, und entschieden uns, den weiten Weg mit der Subway zurückzufahren. Doch wer noch nie mit der New Yorker U-Bahn gefahren war, der stellt schnell fest, dass er hilflos vor einem Ticketautomaten landet und zu enträtseln versucht, wie ihm die richtigen Fahrscheine zu entlocken wären. Eine freundliche alte Dame, der wohl auffiel, dass wir in Not waren, half uns weiter.

Als wir den klimatisierten Zug bestiegen, wehte uns der Temperatursturz wie ein eisiger Wind entgegen, und während der Fahrt musterten wir interessiert die multikulturelle Typenpalette, von der wir umgeben waren. Nicht anders als anderswo waren die meisten mit ihren Smartphones beschäftigt. Uns schräg gegenüber saß eine Frau, die so dickleibig war, dass es ihr trotz mehrfacher Versuche nicht gelang, sich hinabzubeugen, um ihr zu Boden gefallenes Handy wieder aufzuheben. Bei allem, was sie vor sich hertrug, waren ihre Arme schlicht zu kurz, um mit den Händen den Boden erreichen zu können. Ein anderer Fahrgast beobachtete das Drama, hob

das Handy mit einer stummen Geste auf und gab es ihr zurück. Wir schauten uns betreten an, auch was übergewichtige Menschen anbelangt, schien New York eine Spitzenposition einzunehmen.

Am Tag darauf war der Schmerz in meiner Wade dank Magnesium wieder abgeklungen, die brütende Hitze aber war geblieben, und darum hielten wir es für eine gute Idee, im Metropolitan Museum of Art vorbeizuschauen. Zum einen, weil es in unmittelbarer Nähe unseres Hotels war, und zum anderen gingen wir davon aus, dass das größte Kunstmuseum der USA

wohl klimatisiert sein würde.

Schon im Eingangsbereich sprang uns ein großes Plakat ins Auge, darauf stand in fetten Lettern: «Play It Loud: Instruments of Rock & Roll». Wie magisch angezogen lief ich los und hatte sofort das Gefühl, in meiner Welt zu sein. Anstelle von Bildern und Skulpturen hingen hier historische E-Gitarren an den Wänden und darunter, wie bei den alten Meistern auch, kleine Schildchen mit der Information, welcher Künstler das jeweilige Instrument einst gespielt hatte. Mir kam in den Sinn, dass eine Fender Stratocaster in den späten 50er Jahren mit Koffer und Gurt für unter 500 Dollar zu haben war, und dass dasselbe alte Instrument heute nicht unter 30000 Dollar zu finden wäre. Unweigerlich musste ich an meinen alten Mitstreiter Hajo Kreutzfeldt denken, der sich als erklärter Hank-B.-Marvin-Fan Anfang der 60er Jahre, anlässlich seines Einstiegs bei den Rattles, eine fabrikneue Fender Stratocaster in Fiesta Red gekauft hatte. Sollte er sie noch haben, wäre er heute damit ein gemachter Mann. Wirklich verrückt aber wird es, wenn Heroen wie Eric Clapton, Jimmy Page oder David Gilmour darauf gespielt hatten, solch geweihte Instrumente erzielen heutzutage, in weltweit agierenden Versteigerungshäusern, Preise von mehreren Millionen Dollar. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, warum Jimi Hendrix seine Gitarre

nie aus den Augen ließ und dafür bekannt war, sie sogar mit aufs Klo zu nehmen.

Leicht benommen betraten wir den nächsten Ausstellungsraum. Hier fanden wir mehrere im Kreis installierte Video-Projektionswände, auf denen Gitarrenheroes ihre Instrumenten-Philosophien und einige ihrer Tipps und Tricks zum Besten gaben. Auf der Bildfläche tauchte Keith Richard auf, und wir fanden es bemerkenswert, dass dieser Mann, obwohl nur vier Wochen älter als ich, rüberkam wie ein gut gelaunter Faltenhund, dem der Schalk im Nacken saß. Als er begann, von seinen wichtigsten musikalischen Einflüssen zu reden, spitzte ich die Ohren. Es ging um die erste große England-Tour, bei der die Rolling Stones dabei waren. Damals waren Little Richard und die Everly Brothers die Publikumsmagneten und die Stones noch am Anfang ihrer Karriere.

Keith erzählte freimütig, dass ihm damals das erste Mal «open tuning» begegnet sei, und mir dämmerte, dass auf dieser Tour auch Bo Diddley dabei gewesen war, der dafür bekannt war, sich bei seinem Gitarrenspiel einfach nur mit dem ausgestreckten Zeigefinger über das Griffbrett zu bewegen.

In meiner Erinnerung war Aufruhr. Es konnte nicht anders sein: Bei dieser Tournee, von der hier die Rede war, waren auch die Rattles aus Hamburg dabei gewesen. Wir hatten 30 Doppelkonzerte an 33 Tagen gespielt, eines am frühen Abend und ein zweites am späten Abend. Ein Tourneemarathon mit drei freien Tagen. Da hatten der 19-jährige Achim wie auch der Guitarhero auf dem Bildschirm oft genug Gelegenheit gehabt, am Bühnenrand zu stehen und sich zu fragen, wie es möglich war, dass Bo Diddley ohne komplizierte Gitarrengriffe auskam.

Der Flashback in die Zeit, da wir alle noch nicht ganz trocken hinter den Ohren waren, ließ mich in andächtiges

Schweigen verfallen. Wir standen vor dem Altar einer vergangenen Musikepoche, die sich entlang der eigenen Lebenslinie entwickelt hatte und mir allzeit ein heiliges Gut war.

Hin- und hergerissen zwischen Hochgefühl und emotionalen Untiefen zog ich mich mit ansteigendem Hochwasser in den Augen zurück ins Halbdunkel und fingerte etwas verstohlen nach einem Taschentuch. Da dachte man an nichts Böses, schlenderte nichtsahnend ins Metropolitan Museum of Art, und was erwartete einen da? Nun, für manch einen mag es nur eine Sammlung alter Instrumente gewesen sein, für mich dagegen waren Erinnerungen damit verbunden, die bis in die Anfänge meiner 56 Jahre anhaltenden Karriere reichten.

Im Zuge der großen Ära handgespielter Rockmusik avancierten Elektrogitarren nicht nur zum meistverkauften Musikinstrument weltweit, sie wurden auch zu erlesenen Sammlerstücken, dienten als Statussymbol in jung-dynamischen Chefzimmern, um das Image aufzupolieren, und in Abertausenden von Amateur- und Schülerbands ließen sie Träume wahr werden. Ob mit oder ohne Band, mit der Gitarre auf dem Schoß war ich nie allein.

Dass ich es noch erleben sollte, dass der Rock ’n’ Roll Anno Domini 2019 von berufener Stelle für museumsreif erachtet wurde, ließ mich mit gemischten Gefühlen zurück.

Dieser Brocken wollte erst mal verdaut werden.