Seit Kyros, der Begründer des Achaimenidenreiches, Lydien und die ionischen Städte Kleinasiens um 545 erobert hatte, fiel der Schatten der persischen Weltmacht auf die Stammesgesellschaften des Balkanraumes und die griechische Poliswelt.1 Um den eigenen Standort in dieser gewandelten politischen Landschaft zu bestimmen und das gesteigerte Interesse der Nachwelt an den folgenreichen Vorgängen zu befriedigen, errichtete der griechische Historiker Herodot dieser Begegnung mit der Rekonstruktion der überaus farbigen Geschichte ein beeindruckendes schriftstellerisches Denkmal.2 Es war nach den Epen Homers das grandioseste und eines der am meisten verbreiteten Werke der griechischen Literatur. Beide, Homer und Herodot, erzählen vom Kampf zwischen östlichen und westlichen Völkern. Während sich bei Homer noch keine Spuren einer wie auch immer gearteten Ost-West-Dualität finden, verkörpern für den im Perikleischen Zeitalter lebenden Herodot Orient und Okzident, Perser und Griechen, bereits klar umrissene, sich politisch-kulturell gegenüberstehende Blöcke beziehungsweise geopolitische Kategorien. In der Publizistik des 4. Jahrhunderts verfestigte sich dieser Gegensatz zum chauvinistischen Bild des der griechischen Zivilisation weit unterlegenen dekadenten Orientalen, der zum Prototyp des Barbaren schlechthin verkam. Selbst so namhafte Intellektuelle wie Isokrates, Platon oder Aristoteles scheuten sich nicht, derartige Feindbilder kritiklos zu verbreiten.3

Dennoch ist der im griechischen Schrifttum viel beschworene Ost-West-Gegensatz kein zuverlässiges Diagnoseinstrument, um den Puls der realen griechisch-persischen Beziehungen zu messen. Zwar hatten die Perserkriege Leid und Not über weite Teile des Ägäisraumes gebracht, aber ihre Wunden heilten allmählich und, was noch wichtiger war, es war keine unversöhnliche Feindschaft zwischen beiden Kulturkreisen entstanden. Vielmehr pendelte sich als Ergebnis der zunehmend intensiven und vielfältigen Kontakte rund um den Ägäisraum ein modus vivendi zwischen den Anrainervölkern ein. Die unter persischer Oberhoheit stehenden kleinasiatischen Griechen arrangierten sich mehr oder weniger widerwillig mit ihren Herren.4 Das Achaimenidenreich wurde Zufluchtsort für Verbannte aus dem Westen, Betätigungsfeld für Söldner und Händler, Export- und Importmarkt für die expandierende Wirtschaft des östlichen Mittelmeerraumes.5 Persisches Gold strömte wiederholt nach Griechenland und spielte eine wichtige Rolle im Machtkampf der Poleis um die Vorherrschaft. Akte gegenseitiger Einmischung belegen die sich einbürgernde Normalität in den Ost-West-Beziehungen. Zahlreich waren die Begegnungen zwischen griechischen und persischen Aristokraten, Kaufleuten und Soldaten.6 Gesandtschaften, Handel und Personenaustausch vermittelten die jeweils andere Lebensform und schärften das Bewusstsein für die in beiden Weltgegenden durchaus vorhandenen sozialen und kulturellen Analogien. Akkulturationsprozesse führten zur bereitwilligen Übernahme fremder Vorbilder und ließen jenseits aller politischen und zivilisatorischen Unterschiede beide Welten immer näher aneinanderrücken.7

Letzteres betraf Makedonien in besonderer Weise. Hier hatte sich während der langen und epochalen Regierungszeit Philipps II. eine Modernisierung des Staatsverständnisses und der Regierungspraktiken angebahnt, die bei näherem Hinschauen als Orientalisierung, das heißt als eine Übernahme der im Perserreich eingebürgerten Usancen und Institutionen bezeichnet werden kann. Als Beispiele dafür lassen sich der gezielte Ausbau von Pella zum Machtzentrum der makedonischen Monarchie oder die Stärkung des Pagenkorps als Keimzelle eines neuen makedonischen Hofadels nach persischem Vorbild anführen. Dem orientalischen Vielvölkerstaat verdankte man nicht nur manche konkrete Anregung, sondern er diente westlich der Ägäis gelegentlich als Modell für Innovation und Effizienz.

Gleichzeitig erfuhren die Beziehungen zwischen dem Achaimenidenreich und Makedonien durch Philipps II. expansive Außenpolitik eine bisher unbekannte Dynamik. War in der Vergangenheit der Balkanstaat von der orientalischen Weltmacht kaum wahrgenommen worden, so änderte sich dies schlagartig, denn im Zuge der zunehmenden politischen Bedeutung der Argeadenmonarchie ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wuchs Makedonien zu einer Größe heran, mit der zu rechnen war. Das militärisch schlagkräftige Land galt von nun an sowohl als möglicher Partner, aber auch als Konkurrent, als Garant und zugleich als Bedrohung der Interessen der Perser an der Westgrenze ihres Einflussbereichs. Als Ausdruck eines kurzfristig erzielten Interessenausgleichs ist der von Artaxerxes III. und Philipp II. abgeschlossene Vertrag wohl aus dem Jahre 344 zu werten, der durch den Verzicht auf gegenseitige kriegerische Aktionen das politische Verhältnis zwischen den maßgeblichen Mächten des Ägäisraumes zeitweilig regelte.8 Möglicherweise hatte der an den Hof von Pella geflüchtete Artabazos, der sich mittlerweile mit König Artaxerxes III. wieder versöhnt hatte, diese Annäherung vermittelt.

Eine Änderung des Gleichgewichts erfolgte bereits im Zuge der ausgreifenden makedonischen Politik zu Beginn der dreißiger Jahre des 4. Jahrhunderts. Philipps II. Ambitionen auf die Kontrolle der Meerengen hatten nicht nur die Athener beunruhigt. Sie riefen ebenso die Perser auf den Plan, die der von der makedonischen Belagerungsarmee akut bedrohten Stadt Perinth Beistand leisteten, bis der Argeadenherrscher schließlich unverrichteter Dinge abziehen musste.9 Danach waren die Perser durchweg auf Seiten der Gegner Philipps II. anzutreffen. Sie hatten durch Geldzahlungen die Aktivitäten der traditionell Makedonien feindlich eingestellten Poleis (Athen, Theben, Sparta) unterstützt und verfolgten das gleiche Ziel: die Verhinderung einer übermächtigen makedonischen Hegemonie in Griechenland.10 Nach dem Scheitern dieses Alternativmodells waren die Perser kompromittiert. Ihre Einmischung in die griechischen Angelegenheiten lieferte Philipp II. zusätzliche Argumente für den eingeschlagenen aggressiven Kurs gegenüber dem östlichen Nachbarn.11 Daher war aus makedonischer Sicht Dringlichkeit geboten, denn von einem erfolgreichen Feldzug auf asiatischem Boden erhoffte man sich zusätzlich eine Entspannung der politischen Lage in Griechenland.

Von entscheidender Bedeutung für die Angriffspläne Philipps II. war jedoch der Thronwechsel in Susa Ende 338 gewesen, der eine Autoritätskrise nach sich zog. Artaxerxes III. war durch den Eunuchen Bagoas ermordet worden, der danach eine Schlüsselstellung am Königshof erlangen konnte, wodurch ein Machtvakuum entstand.12 Denn der neue Herrscher Arses, ein Sohn des ermordeten Artaxerxes III., war schwach und vermochte sich nicht lange zu halten. Aus den neu aufkeimenden Intrigen ging der aus dem Achaimenidenhaus stammende Dareios III., der Satrap Armeniens, als Sieger hervor.13 Mit ihm bestieg ein bewährter Politiker und Feldherr den persischen Thron. Wahrscheinlich stand seine Erhebung mit der drohenden Invasion aus dem Westen in Zusammenhang. Mit Sicherheit erhofften sich die persischen Führungskreise vom neuen Herrscher eine wirkungsvolle Eindämmungspolitik gegenüber Makedonien, die man seinem Vorgänger offenbar nicht zugetraut hatte.14

Jedenfalls wurden als Konsequenz dieses Machtgerangels die Abwehrkräfte des durch Thronstreitigkeiten strapazierten Vielvölkerstaates deutlich geschwächt. Dennoch bewirkte die zeitweise eingetretene Lähmung der Machtzentrale am Vorabend der makedonischen Invasion keine dramatische Beeinträchtigung der Verteidigungsbereitschaft des Achaimenidenreiches, denn die kleinasiatischen Satrapen waren auf einen Einfall aus dem Westen vorbereitet. Ihnen stand der erfahrene Söldnerführer Memnon zur Verfügung, der die Taktik und die Kampfweise sowohl der Griechen als auch der Makedonen bestens kannte. Ferner waren die Perser ihren Gegnern zur See deutlich überlegen. Demgegenüber verfügte der Korinthische Bund einschließlich des Aufgebots der makedonischen Marine über kein vergleichbares nautisches Potenzial. Alexander musste sich auf die Mitwirkung Athens verlassen, was nicht ganz unproblematisch war angesichts der dort vorherrschenden antimakedonischen Ressentiments.

Die Kriegshandlungen zwischen Makedonen und Persern hatten lange vor Alexanders Eintreffen auf dem asiatischen Kontinent begonnen. Bereits im Herbst des Jahres 336 und im Jahr darauf konnten die unter Führung des Attalos und Parmenion vorausentsandten Einheiten beträchtliche Geländegewinne verbuchen. Sie drangen bis Magnesia am Mäander und nach Ephesos vor. Doch als Memnon zu einem Gegenschlag ausholte, wurden die makedonischen Abteilungen zurückgeworfen.15 Sie zogen sich weiter nach Norden zurück, wo lediglich ein Brückenkopf bei Abydos und Rhoiteion behauptet werden konnte. Danach wurde Parmenion nach Pella abberufen, wo er neue Instruktionen erhielt.16 Den Befehl über die in Asien detachierten Truppen führte nach der Ermordung des Attalos nun Kalas.17 Alles Weitere hing vom Eintreffen Alexanders auf dem asiatischen Kriegsschauplatz ab. Inzwischen wurden von makedonischer Seite die Kriegsvorbereitungen intensiviert. Möglicherweise hatte das Expeditionskorps nach der Beseitigung des Attalos eine spürbare Beeinträchtigung seiner operativen Kapazität hinnehmen müssen, weil es Soldaten für die Balkanfeldzüge Alexanders zur Verfügung stellen musste und damit zur Untätigkeit verurteilt wurde.

Gelegentlich wird das Perserreich des ausgehenden 4. Jahrhunderts aus westlicher Perspektive als „Koloss auf tönernen Füßen“18 bezeichnet, was die Kritik vieler Persienspezialisten nach sich gezogen hat.19 Wie so oft wird auch hier die historische Wahrheit in der Mitte liegen. Weder war die Achaimenidenmonarchie zu Alexanders Zeiten ein stark gefestigtes Staatswesen, noch lässt sich sagen, dass sie in Auflösung begriffen war. Sie litt, wie alle Großreiche, die sich überlebt hatten, an den üblichen Spannungen zwischen Machtzentrale und Peripherie, an den internen Machtkämpfen der Führungseliten, am Verlust militärischer und ökonomischer Potenz und an den Folgen von Aufstandsbewegungen im Inneren.20 Aber sosehr alles zusammen genommen eine unübersehbare Schwächung darstellte: Ohne massive äußere Einwirkungen wäre es nicht auseinandergefallen, sondern hätte noch lange weiter bestehen können, wenn auch in wahrscheinlich veränderter Form. Allerdings sind dies alles Erkenntnisse, die Alexanders Auftritt auf der asiatischen Bühne voraussetzen. Ob den Zeitgenossen vor Beginn des makedonischen Zuges in Kleinasien im Jahr 334 die sich bald offenbarende Zerbrechlichkeit des achaimenidischen Vielvölkerstaates bewusst sein konnte, ist angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu bezweifeln. Zwar war Xenophons legendäre Rückführung der 10.000 griechischen Söldner aus dem Herzen Vorderasiens nach Griechenland spektakulär und sprach nicht gerade für das kriegerische Potenzial der Achaimeniden. Ebenso verdeutlichten Agesilaos’ Taten in Kleinasien die Unzulänglichkeiten der dortigen Militärorganisation, aber ein durchschlagender Beweis für die Schwäche des Perserreiches war damit nicht erbracht worden. Die unendliche Weite des asiatischen Kontinents, die auf Eindringlinge eine zermürbende Wirkung ausüben konnte, sodann die großen Ressourcen des Reiches, welche es erlaubten, eine imposante Kriegsmaschinerie aufzubieten, sowie die schwer zugänglichen Rückzugsgebiete im ostiranischen Raum, von wo aus sich wirksame Formen des Widerstandes gegen Invasoren organisieren ließen, setzten jedweden Eroberungsabsichten einen Dämpfer auf.

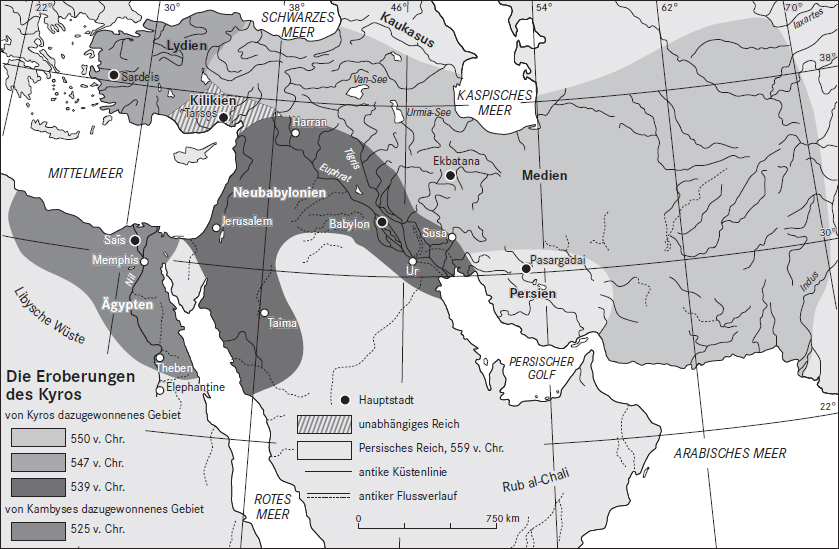

Abb. 14: Das Perserreich und die Eroberungen des Kyros.

Im Verhältnis zu Griechenland oder zu Makedonien waren die demographischen und ökonomischen Ressourcen des achaimenidischen Reiches um ein Vielfaches überlegen. Die landwirtschaftlichen Überschüsse Ägyptens, Kleinasiens und Mesopotamiens, die gewaltigen Viehherden des iranischen Raumes, die maritime Handelsdominanz Phönikiens, Zyperns und Ioniens, die zahlreichen Städte und die gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur zu Wasser und zu Lande – allein die legendäre Königsstraße verband die persisch-medischen Kernländer mit sämtlichen Satrapien in Ost und West, und sie blieb nicht die einzige Kommunikationsader21 –, ganz besonders aber die großen Vorräte an Edelmetallen, die in den Schatzhäusern der Königsresidenzen lagerten, machten aus dem Perserreich eine Achtung gebietende Macht und eine äußerst attraktive Beute zugleich, die nicht geringe Begehrlichkeiten weckte.

Welche konkreten Ziele der neue Argeadenherrscher, der damals noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt war, und seine machthungrigen adligen Kampfgefährten verfolgten – etwa die Beherrschung der Meerengenregion, die sein Vater nie vollständig erreicht hatte, oder gar die Eroberung Kleinasiens, zumindest von Teilen davon –, welche Dauer der Feldzug haben würde und vor allem, welche Ergebnisse man den makedonischen Waffen in Kleinasien zutrauen konnte, war, trotz der jüngst erbrachten Beweise ihrer militärischen Effizienz im Voraus schwer zu beurteilen. Voraussagen ließ sich allerdings, dass Alexanders Verhalten und das seiner Weggefährten von Wagemut und dem Streben nach Ruhm erfüllt waren. Sich anspruchsvolle Aufgaben vornehmen, die Leistungen der Vorfahren nachahmen und nach Möglichkeit übertreffen sowie eine unbändige Sehnsucht nach großen Zielen, gepaart mit einem Drang nach der Ferne (Pothos), der sich bereits bei der Donauexpedition manifestiert hatte, bestimmten die innere Einstellung des makedonischen Kriegeradels angesichts der asiatischen Expedition.22 Andererseits muss daran erinnert werden, dass der Persienzug bereits vor Alexanders Regierungsantritt eine beschlossene Sache war. Indem er sie sich zu eigen machte, erfüllte er zunächst die in ihn gesetzten Erwartungen. Die Einstellung der längst eingeleiteten Militäroperationen wäre gewiss mit schweren Macht- und Ansehensverlusten verknüpft gewesen.

Ebenso unvorhersehbar wie der Verlauf der Kriegshandlungen blieb ungewiss, wie sich die politischen Verhältnisse in Griechenland und an den Grenzen Makedoniens während der Abwesenheit eines Großteils der Armee gestalten würden. Ob sich dort Widerstand oder gar Auflehnung gegen die erst jüngst begründete makedonische Dominanz regen würde, war eine offene Frage. Ihre Beantwortung hing vor allem von den militärischen Fortschritten in Kleinasien ab, womit sich deutlich abzeichnete, unter welchem Erfolgsdruck der junge König von Anfang an stand. Daher traf Alexander, bevor er der Heimat den Rücken kehrte, Vorsorge, um seine logistische Basis zu konsolidieren. Er setzte den vielfach bewährten Antipater als seinen Stellvertreter in Makedonien ein und übertrug ihm das Kommando über etwa die Hälfte des insgesamt verfügbaren Heeresaufgebotes, was diesen in die Lage versetzte, jeden aufkeimenden Aufruhr zu ersticken.23

Im Frühjahr des Jahres 334 versammelte Alexander sein Heer in Pella und die Flotte in Amphipolis. Die Kriegsvorbereitungen sollten möglichst reibungslos vor sich gehen, denn es galt, die persische Führung, so gut es irgend ging, zu überraschen. Die überlegene gegnerische Flotte sollte keine Gelegenheit erhalten, das Übersetzen der Invasionsarmee nach Asien zu unterbinden. Dann begab sich Alexander an der Spitze seines Heeres über Amphipolis, Abdera und Maroneia entlang der thrakischen Küste nach Sestos.24 Gleichzeitig beorderte er seine Flotte dorthin, um den Transport des Landheeres über den Hellespont zu ermöglichen. Eine förmliche Kriegserklärung scheint nicht stattgefunden zu haben – der vom Korinthischen Bund erwirkte Kriegsbeschluss war drei Jahre zuvor erfolgt25 – und so glich die Expedition einem Überfall, bei dem es um Ruhm, Herrschaftssicherung, Ehrgeiz, Beute, Machtstreben, Abenteurertum und territoriale Gewinne ging. Damals waren die ökonomischen Ressourcen Makedoniens infolge der Schenkungen von Kronland sowie wegen der Kosten für die vorangegangenen Militärexpeditionen nahezu erschöpft. Alexanders Kriegsrüstungen hatten etwa 800 Talente verschlungen. Ihm blieben kaum mehr als 70 Talente übrig, als er von Pella aufbrach. Damit konnte er seine Unternehmung maximal einen Monat lang finanzieren.26

Einer der berühmtesten Feldzüge der Weltgeschichte nahm seinen Anfang. Alexander wurde begleitet von 1800 Hetairen, einer hervorragenden Reitertruppe, die in 15 Ilen zu je 120 Mann unterteilt waren und von tüchtigen Kommandeuren befehligt wurden. Hinzu kamen etwa 4000 Mann starke peloponnesische, thessalische, thrakische und illyrische Kavallerieeinheiten.27 Den Kern seiner Fußtruppen bildeten die 9000 Mann der makedonischen Phalanx, die in Unterabteilungen gegliedert war. Besondere Bedeutung hatten dabei die schwer bewaffneten Hypaspisten, 3000 Mann stark, eine Eliteeinheit, die als Angriffskeil diente. Ergänzend dazu kamen etwa 7000 kampferprobte, leichtbewaffnete Illyrer, Paionen und Thraker. Die verbündeten griechischen Staaten stellten eine Truppe von 7000 Hopliten zur Verfügung, die als Reserve fungierte und Deckungsaufgaben zu erfüllen hatte. Etwa 5000 griechische Söldner, die ein hohes Maß an Professionalität aufwiesen, komplettierten Alexanders Heer.

Es ist unklar, ob zu der etwa 37000 Mann starken Invasionsarmee die in Asien voraus detachierten Kontingente dazuzurechnen sind, oder ob diese Truppe bereits in der genannten Zahl berücksichtigt ist.28 Jedenfalls war ein vergleichbares makedonisch-griechisches Heeresaufgebot bisher nie in Aktion getreten.29 Wichtig waren auch Spezialeinheiten wie die agrianischen Speerkämpfer oder die kretischen Bogenschützen. Begleitet wurde die Armee von einem umfangreichen Tross von Knechten, Dienern, Handwerkern, Zimmerleuten, Schreinern, Waffenschmieden und Schiffsbesatzungen, der wohl zahlenmäßig der kämpfenden Truppe kaum nachstand. Hier wirkten ganze Stäbe von Technikern, Pionieren, Ingenieuren, Landvermessern, Baumeistern, Belagerungsexperten, Wissenschaftlern, Handwerkern, Künstlern, Ärzten, Priestern, Sehern – unter ihnen stach Aristandros von Telmessos30 hervor – und Historikern. Letzteren fiel die Aufgabe zu, als Chronisten der Unternehmung deren Fortschritte und Errungenschaften der Nachwelt zu überliefern. Kallisthenes31, ein Verwandter des Aristoteles, war der bekannteste von ihnen; auch der Philosoph Anaxarchos32 schloss sich der Expedition an.33

Hinsichtlich des Ausbildungsgrades, der Motivation und Kampfkraft unterschied sich das makedonische Kontingent von den übrigen Heeresteilen, die entweder gegen Sold oder gar zwangsverpflichtet und daher ohne große innere Beteiligung am Feldzug teilnahmen. Dies traf vor allem auf Kontingente der griechischen Bundesgenossen zu. Hier stand Alexander noch ein erhebliches Stück Überzeugungsarbeit bevor, um diese als unzuverlässig geltenden Mannschaften für die Ziele der Expedition zu begeistern.

Als ein entscheidender Schwachpunkt der gesamten Unternehmung sollte sich aber die Unterlegenheit der makedonischen gegenüber der persischen Flotte erweisen. Samt der Bundesgenossenbeiträge standen Alexander kaum mehr als 170 Kriegsschiffe zur Verfügung. Die meisten von ihnen kamen aus Athen, Korinth, Ägina und Makedonien.34 Das erreichte nicht einmal die Hälfte des gegnerischen Aufgebots, das sich aus den Kontingenten der unter achaimenidischer Hoheit stehenden Phöniker, Zyprioten und kleinasiatischen Griechen speiste, die zudem den griechischen Schiffen technisch überlegen waren. Ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Seekriegführung scheint Alexander nicht besessen zu haben, wie der schwer verständliche Entschluss, die eigene Flotte während des Jahres 334 aufzulösen, noch zeigen wird.35