Von Babylon aus, wo sich das Heer von den Strapazen der beschwerlichen Kampfhandlungen etwas erholen konnte, wurde die Expedition ostwärts nach Susa, der einst von Dareios I. als Winterresidenz erbauten Machtzentrale des Vielvölkerstaates, fortgesetzt.1 Mittlerweile war es Winter geworden, doch dies hinderte Alexander keineswegs, seine nächsten Pläne zu verwirklichen. Die Einnahme der im Herzen des Reiches liegenden Königsresidenzen bildete eine unverzichtbare Etappe des Feldzuges, denn erst, wenn der Argeade direkt vom Thron der Achaimeniden in Susa und danach auch noch von Persepolis und Pasargadai Besitz ergriff, würde die Tragweite seiner Eroberungen für alle sichtbar werden. Außerdem bot die Einnahme der prestigeträchtigen Königsresidenzen, die den Glanz der legendären Achaimenidenherrscher Kyros, Dareios I. und Xerxes ausstrahlten, einen willkommenen Ausgleich für die noch nicht erfolgte Gefangennahme des Dareios III. Ganz zu schweigen von der Beute, die in den Schatzkammern der Paläste auf die Eroberer wartete.

Unterwegs veranstaltete man, wie üblich, sportliche Wettkämpfe, um die Laune und die Kampfkraft der Truppe aufrechtzuerhalten. Auch wurde eine Reihe von militärischen Reformen durchgeführt, die neben technischen und organisatorischen Neuerungen eine Auflockerung des landsmannschaftlichen Organisationsprinzips durch verstärkte Leistungsorientierung innerhalb des Offizierskorps bewirkten. Möglicherweise bot das Eintreffen von frisch ausgehobenen Mannschaften aus Makedonien, Griechenland und Thrakien den Anlass dazu. Dank der Verstärkungen – es handelte sich um einen etwa 15000 Mann starken Kampfverband – konnte das Heer die bisherigen Verluste sowie die unterwegs veranlassten Dislokationen zur Sicherung von Garnisonen ausgleichen.2

Unmittelbar nach dem siegreichen Ausgang der Schlacht von Gaugamela eilte eine Abteilung unter Philoxenos3 nach Susa voraus, um die Übergabe der wichtigen elamitischen Residenzstadt, wo der persische Staatsschatz aufbewahrt wurde, zu sichern. Als Zeichen seines guten Willens sandte der persische Satrap Abulites seinen Sohn Oxathres4 zu Alexander, um durch diese Geste, nach dem Beispiel Babylons, eine kampflose Übergabe der Satrapie anzukündigen.5 Noch im Dezember des Jahres 331 traf die Armee in Susa ein. Zwar erhielt Abulites als Satrap von Elam die erhoffte Bestätigung, aber er musste einen makedonischen Befehlshaber an seiner Seite dulden.6

Zunächst bemächtigte sich Alexander des Palastes der Perserkönige, indem er demonstrativ auf ihrem Thron Platz nahm. Die Berichterstattung dieser Szene offenbart einen Hauch von Pathos7 und Ironie, die sich bis zur Groteske steigert; indem etwa auf die geringe Körpergröße Alexanders angespielt wird, als dieser den Achaimenidenthron bestieg und keinen Schemel, sondern einen Tisch nehmen musste, um seine Füße abzustellen. Nachdem die Repräsentationspflichten erledigt waren, wurden wie nach jeder glücklich vollendeten Unternehmung die inzwischen eingespielten Rituale abgehalten: Alexander organisierte Wettkämpfe und Spiele, befahl aufwändige Opfer darzubringen und ließ, wie schon nach dem Sieg von Gaugamela, die makedonisch-griechische Bundesgenossenschaft hochleben.8

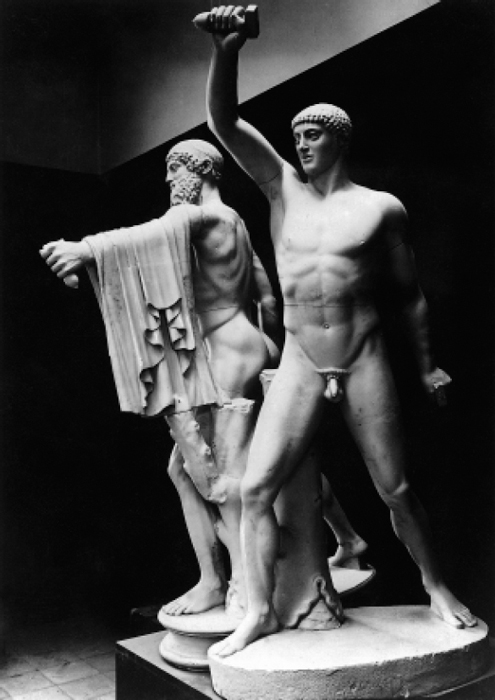

In Susa befand sich die von den Persern 480 aus Athen entwendete bildliche Darstellung der Tyrannentöter Aristogeiton und Harmodios.9 Diese für das Polisbewusstsein so wichtige Statuengruppe war als Beute nach Susa gelangt und erinnerte an die Einnahme und Verwüstung der Stadt durch die Truppen des Xerxes. Mit der Rückführung dieses symbolträchtigen Monuments konnte sich Alexander als panhellenischer Rächer profilieren und gleichzeitig das Wohlwollen der Griechen gewinnen.10 Derartige Gesten verstärkten die Legitimation des Rachekrieges, den Alexander im Namen des Korinthischen Bundes gegen das Achaimenidenreich führte und der durch die Einnahme von Susa seinem Abschluss immer näher kam.

Besondere Bedeutung kam der materiellen Kriegsbeute zu, die in den königlichen Schatzkammern lagerte. Die unvorstellbar große Summe von 50.000 Talenten Silber, 9000 Golddareiken, 500 Talenten Purpur und andere Kostbarkeiten wanderten in die Hände des Eroberers, der auf einen Schlag zum reichsten Mann der damaligen Welt wurde.11 Ein Großteil dieses gewaltigen Kapitals wurde für die Herrschaftssicherung benötigt. Alexander schickte beträchtliche Summen nach Makedonien und Griechenland. Damit finanzierte er sowohl seine weitere Kriegführung12 als auch umfangreiche Strukturmaßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und des Handels sowie zur Förderung der Kommunikationswege und des Städtebaus. Niemals zuvor waren derartig große Geldmengen in Umlauf gebracht worden. Das Ausmaß der damit angestoßenen Projekte sollte alle Maßstäbe der Vergangenheit sprengen.

Noch bevor das Jahr 331 zu Ende ging, verließ das Heer Susa, um möglichst rasch nach Persepolis zu gelangen.13 Es hatte sich nur kurze Zeit dort aufgehalten, aber offenbar lange genug, um die dringendsten Verfügungen zu treffen. Nun änderte sich der Charakter der militärischen Operationen. Denn anders als der Marsch nach Susa, der keine ernsthafte Behinderung mit sich gebracht hatte, war der Weg nach Persepolis, der über die winterlichen Gebirgspässe des iranischen Hochlandes führte, mit beträchtlichen logistischen Schwierigkeiten verbunden. Zu den Unwägbarkeiten der Natur gesellten sich neue politische und militärische Herausforderungen.

Abb. 25: Harmodios und Aristogeiton, die Tyrannentöter.

Auf dem Weg nach Persepolis musste zunächst das Gebiet der Uxier überquert werden. Der wehrhafte Gebirgsstamm hatte in der Vergangenheit seine faktische Unabhängigkeit vom Achaimenidenreich behauptet und diese Sonderstellung durch das Erheben von Wegzöllen zum Ausdruck gebracht. Alexander weigerte sich beharrlich, diesen Tribut zu entrichten, wodurch es zu Feindseligkeiten kam.14 Alexander teilte sein Heer, um die Manövrierfähigkeit der Abteilungen im schwierigen Berggelände zu optimieren. Er befahl den einzelnen Heeressäulen, die Siedlungen der Uxier zunächst zu umgehen und sie dann von allen Seiten zu umzingeln. Er selbst führte in der Nacht an der Spitze eines starken Truppenkontingents den Hauptangriff durch, der die überraschten Uxier zur Aufgabe ihres Widerstandes zwang. Die unterworfenen Bergstämme mussten Naturallieferungen zur Verpflegung der durchziehenden Armee leisten, durften aber im Gegenzug ihre Wohnsitze behalten, außerdem verpflichteten sie sich, künftig keine Durchgangszölle mehr zu erheben.15 Doch mit der Überwindung der Uxier war der Weg nach Persepolis noch keineswegs freigekämpft. Weitaus größere Schwierigkeiten standen noch bevor.

Vor den Gebirgspässen, die den Zugang zur Landschaft Persis abriegelten, hatte sich der Satrap Ariobarzanes16 mit einer starken Wachmannschaft postiert. Anders als die Uxier, die sich gegen Alexander stellten, weil ihnen der traditionelle Wegezoll verweigert wurde, leisteten die Einwohner der Persis Widerstand gegen die Eindringlinge, weil sie ihren Heimatboden schützen wollten. Die makedonischen Befreiungsparolen, die anderswo ihre Wirkung erzielt haben mochten, griffen hier im Herzen des Perserreiches natürlich nicht.17

Alexander sah sich seit Gaugamela erstmals wieder einer ernsten militärischen Herausforderung gegenüber, die angesichts der Lage des Geländes und der winterlichen Jahreszeit keineswegs unterschätzt werden durfte.18 Wie in der Vergangenheit war er gewillt, jeden Widerstand zu brechen. Er ließ Parmenion mit dem Tross zurück und eilte an der Spitze seiner Eliteeinheiten voraus, um den Gegner niederzuwerfen. Sein Angriff galt dem stark bewachten Hauptpass; er wurde aber zurückgeschlagen und gezwungen, den Rückzug anzutreten. Dabei verzeichnete er starke Verluste. Er musste sich eingestehen, eine bittere Niederlage erlitten zu haben, die erste auf persischem Territorium. Doch der Misserfolg spornte seinen Siegeswillen nur noch mehr an. Er beließ seinen Feldherrn Krateros19 an der Spitze des Lagers vor dem Pass, während er, vom Feind unbemerkt, seine Resttruppen umgruppierte und mit Hilfe eines ortskundigen Führers auf verschlungenen Bergpfaden die persischen Stellungen umging und günstige Aufmarschpositionen bezog. Danach wurde ein Angriff von mehreren Seiten auf die überraschten Verteidiger der Passhöhen gestartet. Während Krateros entlang der Hauptstraße, die zur feindlichen Stellung führte, vorstieß, setzten die übrigen Abteilungen von den Gipfeln der Umgebung zum Sturm an. Ariobarzanes konnte die Stellung nicht länger halten und sah sich zur Aufgabe gezwungen. Er begab sich mit seinen Reitertruppen nach Medien zu Dareios III.20 Neben der Einnahme von Tyros gehört die Stürmung der Persischen Tore zu den bemerkenswertesten militärischen Leistungen Alexanders. Der Weg nach Persepolis war endlich frei.

Als sich das Heer der Stadt näherte, stellte der örtliche Befehlshaber Tiridates den Widerstand ein. Dennoch gab Alexander Persepolis seinen Soldaten zur Plünderung frei.21 Dies war einerseits eine Konsequenz aus der erbitterten Gegenwehr, die man auf dem Weg dahin angetroffen hatte, andererseits wollte Alexander seinen Soldaten auf dem Höhepunkt des Feldzuges für ihre Anstrengungen und Tapferkeit danken und ihnen eine besonders ergiebige Beute gönnen.

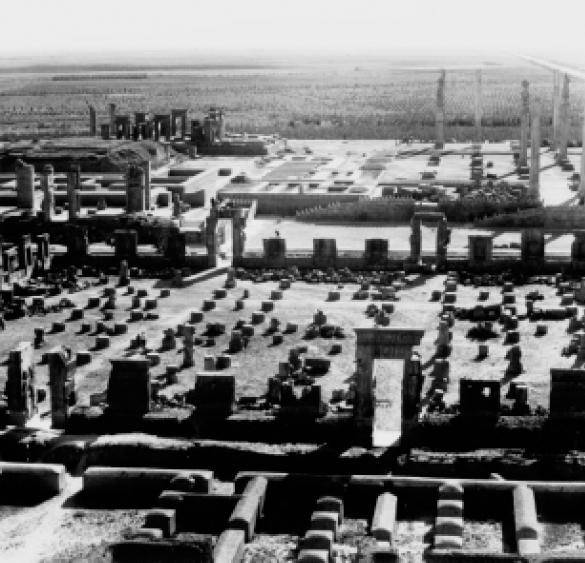

Galt das am Ausgang der Königsstraße gelegene Susa in der Außenwahrnehmung als das verwaltungstechnische Zentrum und als Regierungssitz der Achaimenidenmonarchie, wo die auswärtigen Gesandtschaften ein- und ausgingen, so war das im Herzen der persischen Stammlandschaft erbaute Persepolis die eigentliche Königsstadt.22 Sie behauptete sich als Hort der religiösen Traditionen und der Herrschaftsideologie des Vielvölkerstaates, gewissermaßen als ideeller Mittelpunkt des Reiches. Dareios I. und Xerxes hatten den symbolträchtigen Ort mit zahlreichen Bauten geschmückt, unter denen eine gewaltige Palastanlage herausragte, welche die weltumspannende Geltung ihrer Herrscher zum Ausdruck brachte und gleichzeitig der zeremoniellen Repräsentation der Königsmacht diente.23 Sie stellte aufgrund ihrer Monumentalität und Prachtentfaltung eine der gewaltigsten Leistungen der antiken Architektur dar.

Die am Achaimenidenhof herrschende Etikette verdeutlichen zahlreiche Reliefs, von denen wir eines aus dem Schatzhaus von Persepolis näher betrachten wollen: Es zeigt den König der Könige, in diesem Falle Dareios I., in feierlicher Haltung steif und unbewegt auf einem reich verzierten Thron, erhaben über seinen Untertanen. Nicht einmal seine Füße, die auf einem Schemel ruhen, berühren den Boden. In seiner rechten Hand hält er ein langes Zepter, eine runde Krone, die Tiara, ziert sein Haupt. Er allein sitzt, während sein Gefolge auf deutlich abgestufter Ebene in Bereitschaft steht. Wächter mit Speeren – offenbar die Leibwache – lassen einen Bittsteller vor, der leicht gebückt mit der Hand vor dem Mund in ehrfurchtsvollem Gestus zur Audienz herantritt. Die Distanz wird deutlich gewahrt durch zwei Feueraltäre, die beide Figuren räumlich trennen. Abgehoben von den anderen und allen sichtbar, bildet der Herrscher auch inhaltlich das Zentrum der Bildkomposition, was seinem Standort in der persischen Gesellschaft entsprach und gleichzeitig die Stellung von Persepolis als Mitte des Reiches widerspiegelte.24

Abb. 26: Hofszene aus Persepolis.

Der Wert der Reichtümer, die sich in den Schatzkammern von Persepolis auftürmten, stellte alles, was man bisher erbeutet hatte, in den Schatten. Mehr als 120.000 Talente sollen dort gehortet worden sein. Ganze Karawanen wurden benötigt, um allein den Abtransport der Edelmetalle zu bewältigen.25 Ähnlich wie in Susa brachte Alexander diese Riesensummen in Umlauf, was einerseits inflationäre Tendenzen auslöste, andererseits aber durch die Verwendung der Edelmetalle als Zahlungsmittel für die Truppe sowie als Fördermittel für den Städtebau, für Meliorationsmaßnahmen, zur Verbesserung der Infrastruktur und vieles mehr der wirtschaftlichen Entwicklung eine gewaltige Schubkraft verlieh.26

Zur Verwaltung der immensen Geld- und Sachwerte, die als Beutegut nach Babylon verbracht wurden, wurde die Stelle eines „Schatzmeisters“ geschaffen. Alexander beauftragte seinen Vertrauten Harpalos, der für militärische Aufgaben untauglich war, mit diesem für die Koordination der Finanzpolitik des gewaltigen Herrschaftsgebietes wichtigen Amt. Durch die Aufsicht über die Staatskasse entwickelte er sich zu einer der zentralen Führungspersönlichkeiten. Er kontrollierte die Münzprägung, stellte die benötigten Summen für die Logistik des Feldzuges bereit, gewährleistete den Nachschub und überwachte den Warenaustausch zwischen Ost und West.27

Während sich Alexander in der Landschaft Persis aufhielt, trafen günstige Nachrichten aus Griechenland ein. König Agis III.28 von Sparta hatte versucht, aus der Abwesenheit eines Großteils des makedonischen Heeres Kapital zu schlagen. Er warb griechische Söldner an, die auf persischer Seite bei Issos gefochten hatten. Danach sammelte er die Reste der persischen Flotte in der Ägäis, woraufhin sich ihm einige kretische Städte anschlossen. Auf der Peloponnes gelang es ihm zunächst, einen makedonischen Truppenverband zu schlagen und weitere Bündnispartner auf seine Seite zu ziehen – Elis, Achaia und Teile Arkadiens. Athen hielt sich jedoch auf Anraten des Demosthenes bei dieser Militäraktion heraus. Als Agis III. mit der Belagerung der arkadischen Stadt Megalopolis beschäftigt war, erschien ein ansehnliches makedonisches Heer mit starker Beteiligung der griechischen Bundesgenossen unter Führung von Antipater auf der Peloponnes. Diese energische Machtdemonstration zerschlug endgültig alle spartanischen Großmachtträume.29 Die antimakedonische Kriegskoalition erlitt eine vernichtende Niederlage, Agis III. fiel auf dem Schlachtfeld. Das niedergeworfene Sparta musste dem Korinthischen Bund beitreten. Als diese Vorgänge Alexander berichtet wurden, soll er die militärischen Operationen im fernen Griechenland als „Mäusekrieg“ bezeichnet haben.30 Wenn dies stimmen sollte, wäre es ein Beleg für die Verschiebung der Ost-West-Relationen im politischen Koordinatensystem Alexanders sowie ein Hinweis auf die zunehmende Bedeutung des Orients in den Plänen des angehenden Welteroberers, der sich den Ländern des Westens zunehmend entfremdete. Ob aber diese abschätzige Bewertung wirklich geäußert wurde, ist fraglich. Das bei der Schlacht von Megalopolis aufgebotene militärische Potenzial war kaum geringer als die Kräfte, die dem Makedonenkönig bei Gaugamela zur Verfügung gestanden hatten. Darüber war Alexander eingehend informiert, ebenso wusste er aus eigener Erfahrung um die geostrategische Bedeutung Griechenlands und der Ägäisregion. Dass er als bewährter Stratege dies verkannt haben sollte, wie das Bonmot suggerieren möchte, ist unwahrscheinlich. Tatsache war, dass die Stabilität der politischen Verhältnisse im Westen eine unverzichtbare Voraussetzung für das ungehinderte Vorgehen der makedonischen Armee in den Kernregionen Asiens darstellte. Jedenfalls beendete die Schlacht bei Megalopolis die Bestrebungen, sich gegen die makedonische Herrschaft in Griechenland aufzulehnen.31

Bei der Siegesfeier in Persepolis ereignete sich der letzte Akt des Rachefeldzuges, den Alexander als Hegemon des Korinthischen Bundes so erfolgreich geführt hatte: Die gewaltige Palastanlage der Perserkönige ging in Flammen auf.32 Alexander hatte die Brandschatzung angeordnet.33 Es handelte sich dabei um keine im Affekt begangene spontane Aktion, etwa unter Alkoholeinfluss, wie gelegentlich behauptet wird.34 Zwar war die Tat gewiss das überstürzte Ergebnis der propagandistischen Verbrämung des Feldzuges, aber sie geschah aus Berechnung.35 So wie einst Athen verwüstet worden war, sollte im Gegenzug der symbolträchtigste Gebäudekomplex der Achaimenidenherrschaft geschleift werden. Gleichzeitig besaß diese Strafaktion eine orientalische Komponente. Sie dürfte auch als Geste gegenüber den Völkern gedacht worden sein, die sich von der Perserherrschaft unterdrückt fühlten.36

Abb. 27: Persepolis: Blick über die Ruinen mit Säulenhalle und Apadana.

Von Persepolis begab sich Alexander nach Pasargadai, der ältesten persischen Königsresidenz, die einst vom legendären Kyros als bevorzugter Aufenthaltsort des Hofes ausersehen worden war. Die Stadt ergab sich Alexander, der auch hier Schätze im Wert von 6000 Talenten erbeuten konnte.37 In der Umgebung von Pasargadai befand sich das Grabmonument des Reichsgründers. Es war nur folgerichtig, dass Alexander dem Andenken des bewunderten Königs seine Ehrerbietung angedeihen ließ. Der letzte regierende Achaimenide Dareios III. hatte sich seiner als unwürdig erwiesen, indem er das erhaltene Erbe verspielte. Alexander, der voller Bewunderung für die historischen Verdienste des untadeligen Kyros war, wollte sich an dieser Gedenkstätte als der wahre Erbe und Nachfolger des Reichsgründers stilisieren und die ihm ohnehin progressiv zufallende Herrschaft über das Achaimenidenreich als eine vom Schicksal verliehene rechtmäßige Belohnung reklamieren. In diesem Sinne erteilte er dem in seinem technischen Stab wirkenden Aristobulos den Auftrag, das Grabmonument geziemend auszuschmücken.38

Abb. 28: Grab des Kyros II. in Pasargadai.

Alexander verbrachte etwa fünf Monate in der Persis und unternahm trotz der ungünstigen winterlichen Witterung kleinere Feldzüge in dieser wilden Gebirgsgegend, die in der ersten Hälfte des Jahres 330 bis nach Karmanien an die Ostgrenzen der Satrapie führten. Am Ende vermochte er das Stammland der Perser zu unterwerfen und neu zu ordnen. Als Satrap dieser Gegend wurde der Perser Phrasaortes39 eingesetzt.

Dass Alexander dem angeschlagenen Dareios III. so viel Zeit zur Reorganisation seiner Kräfte gewährte, kann bedeuten, dass er eine letzte Entscheidungsschlacht in Medien erzwingen wollte, womit sich eine langwierige Verfolgung in die abgelegenen Satrapien erübrigt hätte.40 Doch als er im Juni des Jahres 330 die medische Residenzstadt Ekbatana (Hamadan) erreichte, fand er lediglich einen verängstigten Statthalter vor, der die Übergabe der Sommerresidenz der Perserkönige anbot.41 Das griechischmakedonische Heer konnte den strategisch wichtigen Ort, an dem sich die Nachschublinien aus dem Süden und Westen kreuzten, kampflos einnehmen.

Mit der Einäscherung des Palastes von Persepolis war der Rachefeldzug gegen die Perser sichtbar beendet worden und damit die Bündnispflicht der griechischen Kontingente erloschen. In Ekbatana verabschiedete und entlohnte Alexander die griechischen Truppen, die ihm bisher gefolgt waren.42 Er bot ihnen aber auch die Möglichkeit, sich seiner Armee anzuschließen, was viele taten.43 Mit dieser Geste war zum Ausdruck gebracht worden, dass die nächsten Aktionen unter der persönlichen Ägide des Makedonenkönigs standen. Wer nicht in die Heimat zurückkehren, sondern ihm weiter zu Diensten stehen wollte, musste mit einem längeren Militäreinsatz rechnen. Das abgelaufene Mandat des Korinthischen Bundes wurde von der Gehorsamspflicht gegenüber Alexander abgelöst.

Aus seiner Sicht waren die militärischen Operationen noch lange nicht abgeschlossen. Ekbatana lag weiter im Westen als Pasargadai. Eine stärkere Westorientierung bei den nächsten Schritten schien durchaus denkbar. Jedenfalls musste hier die grundsätzliche Entscheidung über die künftige Vorgehensweise fallen. Entweder überließ man es einem bewährten Unterfeldherrn, Dareios III. zu ergreifen und die östlichen Satrapien zu erobern, und Alexander selbst behielt sich die Aufgabe vor, die bisher erworbenen Gebiete zu konsolidieren, was keine geringe Herausforderung darstellte. Oder aber Alexander würde dem flüchtigen Dareios III. auf der Spur bleiben und die östlichen Regionen des Perserreiches selbst besetzen. Der Makedonenkönig entschied sich für Letzteres, womit der Westpolitik eine Absage erteilt wurde. Dieser Schritt war mit wichtigen Konsequenzen verbunden, deren Tragweite damals wohl nicht offen zutage trat. Jedenfalls wurde die Reorganisation der bisherigen Eroberungen, die Regelung ihres künftigen politischen Status und ihrer Beziehungen zu den griechisch geprägten Kernregionen des Westens auf unbestimmte Zeit verschoben, womit zahlreiche Fragen ungelöst blieben.

Bislang hatte sich Alexander im Bereich der vorderasiatischen, mediterran geprägten Zivilisation bewegt. Seine kleinasiatischen Feldzüge, die Operationen in der Levante und in Ägypten, ja selbst der Vorstoß zu den mesopotamischen Ländern ließen sich gerade noch darunter subsumieren. Mit dem Entschluss, zu den unzugänglichen ostiranischen Bergregionen aufzubrechen und sich damit sowohl zeitlich wie auch räumlich auf eine schwer begrenzbare Aktion einzulassen, wurden die Dimensionen bisherigen Handelns gesprengt. Die in Ekbatana gefassten Pläne bedeuteten darüber hinaus eine grundlegende Änderung der Kriegführung. Zwar blieb Alexander nach wie vor Stratege des Korinthischen Bundes, doch sein ursprünglicher Auftrag hatte sich erledigt. Nun rief der Anwärter auf die Nachfolge der Achaimeniden zu einer neuen Unternehmung auf. Ihre Zielsetzung blieb diffus, und die Grenzen der neuen Initiative wurden letztlich durch die leidenschaftliche Verbissenheit des charismatischen Anführers gesetzt. Die Losungen: Rache für die Verwüstung der Heimat und Befreiung von der persischen Unterdrückung, hatten endgültig ausgedient. Neue Direktiven wurden nun ausgegeben: Ergreifung des Dareios III., Vermehrung des eigenen Ruhmes, Eroberung des gesamten Achaimenidenreiches, Hoffnung auf noch mehr Beute und unerschütterliches Vertrauen in die Fähigkeiten Alexanders. Darauf musste das reorganisierte Heer eingeschworen werden. Angesichts der erreichten Erfolge war die Suggestionskraft der Unternehmung groß, andererseits gab es Unbehagen, wenn dieses auch nicht laut artikuliert wurde. Darüber setzte sich Alexander rigoros hinweg und bereitete sich auf den Marsch nach Osten vor.

Dareios III. hatte inzwischen Rhagai (bei Teheran) erreicht. Doch die Lage wurde für ihn zunehmend schwieriger. Der Plan, sich Alexander entgegenzustellen, scheiterte am Ausbleiben der erwarteten Hilfskontingente, die der Achaimenide in Ekbatana zu sammeln hoffte44 – womit sich überdeutlich seine Demontage andeutete. Ein erneutes Treffen mit Alexander schien unter diesen Voraussetzungen aussichtslos; deshalb trat Dareios III. mit den verbleibenden Mannschaftsbeständen den Rückzug an. Obwohl er lediglich fünf Tage Vorsprung hatte, versäumte es Alexander, ihm sofort nachzusetzen. Gewiss waren seine Truppen erschöpft und brauchten Ruhe, aber die gönnte er ihnen auf der halsbrecherischen Jagd durch die Kaspischen Tore später auch nicht. Warum ließ er Dareios III. unbedrängt abziehen? Eine Erklärung könnte sein, dass Alexander einsah, dass ihm ein aufwändiger Kleinkrieg in den östlichen Satrapien drohte und er Zeit benötigte, um sein Heer darauf vorzubereiten. Außerdem musste Ekbatana, das nun als neue Operationsbasis auserkoren worden war, ausreichend ausgebaut und gesichert werden.45 Zum Schutz der in der Zitadelle verwahrten Kriegskasse46, die der Aufsicht des Harpalos unterstand, blieb ein starkes Kontingent, etwa 6000 Mann, unter Parmenion zurück. Parmenion, der zweite Mann nach Alexander, wurde damit keineswegs ausgemustert. Er erhielt den Auftrag, die Verbindungswege nach dem Westen zu sichern und von Ekbatana aus den nötigen Nachschub für die bis an die Ostgrenze des Reiches vorstoßenden Truppen Alexanders zu organisieren. Darüber hinaus sollte er sich nach Eintreffen der erwarteten Verstärkungen aus Makedonien zum Hauptheer aufmachen, um dessen Schlagkraft zu erhöhen. Von seiner Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit hing das Gelingen der geplanten Operationen ab.47

Während Alexander seine Vorbereitungen in Ekbatana traf, spitzte sich die Lage in der Umgebung des Dareios III. zu. Das durch die Niederlage von Issos und Gaugamela ohnehin stark erodierte Vertrauen der persischen Eliten in ihren König sank unter dem Eindruck seiner wachsenden Ohnmacht immer weiter. Der Chiliarch Nabarzanes48 machte sich zum Sprecher der Unzufriedenen und gab zu bedenken, dass allein Bessos, der Satrap von Baktrien und Sogdien, noch das Vertrauen der ostiranischen und skythischen Truppen besitze. Dareios III. wurde aufgefordert, die Herrschaft so lange an Bessos abzutreten, bis der Gegner besiegt sei. Doch zu diesem Eingeständnis seiner Handlungsunfähigkeit wollte sich Dareios III. nicht bewegen lassen.49 Der König der Könige, nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe, konnte sich selbst in seiner näheren Umgebung nicht mehr sicher fühlen.